Страница:

Эпоха Джосера поразила ученых тем, что строители этой эпохи использовали пилястры, а широкую публику заинтересовало то, что некоторые из них имели каннелюры. Впрочем, каннелюры время от времени использовались в эпохи всех династий, хотя пилястры встречаются крайне редко даже в более поздние времена – в Птолемеевых и римских храмах Эдфу, Калабши и Дендеры. Пилястры можно назвать «призраками колонн», они почти не несут или вообще не несут никакой конструктивной нагрузки. Пилястры выкладываются вместе со стеной, но никак ее не укрепляют. В эпоху Джосера зодчие предпочитали сооружать пилястры, а не отдельно стоящие колонны, и в этом заключается своеобразие этой эпохи. Если оставить в стороне вопрос об украшениях, то пилястры можно разделить на два типа – истинный пилястр (фото 1) и элемент, который с архитектурной точки зрения можно назвать пилястром, но на самом деле это колонна, соединенная со стеной (фото 2). Сесил Фёрс, описывая такие пилястры в томе XXV «Анналов Службы древностей», отмечает: «Ясно, что строители хорошо знали, что такое отдельно стоящая колонна, но в данном случае они предпочли соорудить ее в конце короткой стены, чтобы уложить на нее тяжелые балки из известняка, выкрашенные в красный цвет и напоминающие древесные столбы…»

Доктор Дж. Рейснер, говоря о мастабах Гизы эпохи IV династии, великодушно сообщил одному из нас, что: «Плиты из известняка длиной в 250 и даже 285 см являются прекрасным материалом для крыши; самые длинные плиты имеют толщину от 50 до 80 см. Известняк в стенной кладке лежит в своем естественном положении, то есть горизонтальными слоями. То же самое можно сказать и о плитах крыши и архитрава. В квадратных колоннах эпохи IV династии слои известняка занимают вертикальное положение. Камень подобран с таким искусством, а архитрав установлен так умело, что потрескавшихся колонн почти нет. Нагрузка, приходящаяся на среднюю часть архитрава и плиты перекрытия, не превышает ту, которую может выдержать камень. Длина пролетов, на которые уложены плиты, обычно составляет от 120 до 150 см, а поверх крыш обычно располагается слой наполнения толщиной от 20 до 100 см».

Архитекторы эпохи Джосера, по-видимому, перекрывали каменными плитами пролеты длиной до 2,7 м, но не решались укладывать плиты крыши на архитравы такой же длины; с другой стороны, вполне возможно, что они сомневались в том, что не архитрав, а отдельно стоящие колонны, сложенные из мелких блоков, смогут выдержать тяжесть крыши. Не следует также думать, что использование бревен для перекрытия сооружений было просто данью традиции, уходящей корнями в далекое прошлое. Доктор Рейснер сообщил нам, что северный коридор и хранилища в храме Микерина в Гизе были перекрыты стволами деревьев[7].

Среди наиболее интересных архитектурных форм в эпоху Джосера можно назвать колонны со стволами в виде граненых цилиндров, образующие колоннаду в юго-восточном углу стены, окружающей Ступенчатую пирамиду (фото 3). Такая форма колонн нигде больше не встречается. Капитель их имеет простую форму и увенчана широкой абакой. Другой необычной архитектурной формой является пилястр в форме стебля папируса, имеющий треугольное сечение, что характерно для этого тростника (фото 3 и 36). Капитель представляет собой распустившийся цветок папируса – колонны с такой капителью создавали еще очень долго, до времен самых последних династий. Фасад верхней части одного из зданий был первоначально украшен рядами стройных пилястров с каннелюрами – по три на каждую молельню. На эти пилястры опирался закругленный карниз. Эти пилястры, насколько нам известно, заканчивались формой, напоминавшей два опущенных вниз листа, по одному с каждой стороны. Между ними было проделано отверстие цилиндрической формы, куда, вероятно, вставлялась балка для навеса, который защищал от солнца открытый дворик, расположенный перед зданием. А может быть, в них вставлялись медные желоба, по которым с крыши стекала дождевая вода.

Интересно было бы выяснить – появились ли эти архитектурные формы и методы строительства в эпоху Джосера или они развивались в течение длительного периода, предшествовавшего этой эпохе? Сначала ученым казалось невероятным, чтобы они были созданы так быстро, а наличие пилястров считалось неопровержимым доказательством того, что отдельно стоящие колонны существовали уже давно. Авторы же этой книги склонны верить, что искусство кладки гладко обтесанных блоков вполне могло возникнуть в эпоху царствования Джосера, а архитектурные формы были позаимствованы у кирпичных сооружений и у растений. Что касается отдельно стоящих колонн, то они, конечно, могли появиться и до эпохи Джосера, но, вероятно, в более примитивной форме – в виде стволов деревьев и пальм и связок тростника, обмазанных глиной. Когда колонны стали сооружать из камня, то строители, по-видимому, стремились сделать их крепче, соединяя со стеной, – так могли появиться пилястры в молельнях царевен III династии. В других странах, где отдельно стоящие колонны создавались с самого начала, пилястров не знали очень долго. Вполне возможно, что архитекторы эпохи Джосера решили применить для строительства своих зданий каменные колонны, но решили, что они не смогут выдержать вес архитравов и крыш из каменных блоков. Пока еще трудно утверждать, так ли это было или иначе, и во время будущих раскопок в Саккаре могут быть найдены и отдельно стоящие колонны. Следы прогресса можно заметить даже в молельнях и колоннадах, которые уже раскопаны; пути развития каменного строительства становятся все более и более прямыми, и мы видим, как появляются новые приемы мастерства, помогающие соединять отдельные блоки гораздо плотнее. Кладка из довольно грубо обтесанных каменных блоков была известна в Египте за несколько веков до Джосера, а умение добывать и обрабатывать самые прочные породы было хорошо знакомо каменщикам с раннего додинастического периода. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда строители стали копировать красивые архитектурные формы, которые мы встречаем в домах, построенных из прекрасного, легко поддающегося обработке камня, добывавшегося в каменоломнях Туры и Масары, каменное зодчество стало развиваться гораздо быстрее. Когда стали сооружать гигантские здания, которые строили из крупных блоков, чтобы они стояли вечно, утонченные украшения эпохи Джосера оказались ненужными, поскольку в этот период главной задачей архитектора было обеспечение грандиозности сооружений и исключительной точности в работе.

Глава 2

Доктор Дж. Рейснер, говоря о мастабах Гизы эпохи IV династии, великодушно сообщил одному из нас, что: «Плиты из известняка длиной в 250 и даже 285 см являются прекрасным материалом для крыши; самые длинные плиты имеют толщину от 50 до 80 см. Известняк в стенной кладке лежит в своем естественном положении, то есть горизонтальными слоями. То же самое можно сказать и о плитах крыши и архитрава. В квадратных колоннах эпохи IV династии слои известняка занимают вертикальное положение. Камень подобран с таким искусством, а архитрав установлен так умело, что потрескавшихся колонн почти нет. Нагрузка, приходящаяся на среднюю часть архитрава и плиты перекрытия, не превышает ту, которую может выдержать камень. Длина пролетов, на которые уложены плиты, обычно составляет от 120 до 150 см, а поверх крыш обычно располагается слой наполнения толщиной от 20 до 100 см».

Архитекторы эпохи Джосера, по-видимому, перекрывали каменными плитами пролеты длиной до 2,7 м, но не решались укладывать плиты крыши на архитравы такой же длины; с другой стороны, вполне возможно, что они сомневались в том, что не архитрав, а отдельно стоящие колонны, сложенные из мелких блоков, смогут выдержать тяжесть крыши. Не следует также думать, что использование бревен для перекрытия сооружений было просто данью традиции, уходящей корнями в далекое прошлое. Доктор Рейснер сообщил нам, что северный коридор и хранилища в храме Микерина в Гизе были перекрыты стволами деревьев[7].

Среди наиболее интересных архитектурных форм в эпоху Джосера можно назвать колонны со стволами в виде граненых цилиндров, образующие колоннаду в юго-восточном углу стены, окружающей Ступенчатую пирамиду (фото 3). Такая форма колонн нигде больше не встречается. Капитель их имеет простую форму и увенчана широкой абакой. Другой необычной архитектурной формой является пилястр в форме стебля папируса, имеющий треугольное сечение, что характерно для этого тростника (фото 3 и 36). Капитель представляет собой распустившийся цветок папируса – колонны с такой капителью создавали еще очень долго, до времен самых последних династий. Фасад верхней части одного из зданий был первоначально украшен рядами стройных пилястров с каннелюрами – по три на каждую молельню. На эти пилястры опирался закругленный карниз. Эти пилястры, насколько нам известно, заканчивались формой, напоминавшей два опущенных вниз листа, по одному с каждой стороны. Между ними было проделано отверстие цилиндрической формы, куда, вероятно, вставлялась балка для навеса, который защищал от солнца открытый дворик, расположенный перед зданием. А может быть, в них вставлялись медные желоба, по которым с крыши стекала дождевая вода.

Интересно было бы выяснить – появились ли эти архитектурные формы и методы строительства в эпоху Джосера или они развивались в течение длительного периода, предшествовавшего этой эпохе? Сначала ученым казалось невероятным, чтобы они были созданы так быстро, а наличие пилястров считалось неопровержимым доказательством того, что отдельно стоящие колонны существовали уже давно. Авторы же этой книги склонны верить, что искусство кладки гладко обтесанных блоков вполне могло возникнуть в эпоху царствования Джосера, а архитектурные формы были позаимствованы у кирпичных сооружений и у растений. Что касается отдельно стоящих колонн, то они, конечно, могли появиться и до эпохи Джосера, но, вероятно, в более примитивной форме – в виде стволов деревьев и пальм и связок тростника, обмазанных глиной. Когда колонны стали сооружать из камня, то строители, по-видимому, стремились сделать их крепче, соединяя со стеной, – так могли появиться пилястры в молельнях царевен III династии. В других странах, где отдельно стоящие колонны создавались с самого начала, пилястров не знали очень долго. Вполне возможно, что архитекторы эпохи Джосера решили применить для строительства своих зданий каменные колонны, но решили, что они не смогут выдержать вес архитравов и крыш из каменных блоков. Пока еще трудно утверждать, так ли это было или иначе, и во время будущих раскопок в Саккаре могут быть найдены и отдельно стоящие колонны. Следы прогресса можно заметить даже в молельнях и колоннадах, которые уже раскопаны; пути развития каменного строительства становятся все более и более прямыми, и мы видим, как появляются новые приемы мастерства, помогающие соединять отдельные блоки гораздо плотнее. Кладка из довольно грубо обтесанных каменных блоков была известна в Египте за несколько веков до Джосера, а умение добывать и обрабатывать самые прочные породы было хорошо знакомо каменщикам с раннего додинастического периода. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, когда строители стали копировать красивые архитектурные формы, которые мы встречаем в домах, построенных из прекрасного, легко поддающегося обработке камня, добывавшегося в каменоломнях Туры и Масары, каменное зодчество стало развиваться гораздо быстрее. Когда стали сооружать гигантские здания, которые строили из крупных блоков, чтобы они стояли вечно, утонченные украшения эпохи Джосера оказались ненужными, поскольку в этот период главной задачей архитектора было обеспечение грандиозности сооружений и исключительной точности в работе.

Глава 2

Добыча мягких пород камня

Для изучения древних способов добычи камня горные породы можно разделить на мягкие и твердые. Их «доставали» абсолютно непохожими методами. К мягким породам, которые использовались для строительства, относятся известняк и песчаник. Гораздо реже шел в дело кальцит, или египетский алебастр. Твердые породы – это гранит, базальт, диорит и кварцит.

Залежи известняка тянутся от Каира вверх по течению Нила до Эсны, где ему на смену приходит песчаник, который с редкими включениями гранита и диорита залегает по всей Нубии.

С самых ранних времен главными известняковыми каменоломнями были Тура и Масара, расположенные примерно в четырех милях к югу от Каира. Другие каменоломни тянутся от Бени-Хасана до Шейх-Абады; на самом деле, где бы ни располагалась залежь пригодного для строительства камня, везде видны следы древних разработок. Поскольку сегодня камень используется для сооружения насыпей, препятствующих разливам Нила, некоторым числом древних каменоломен пришлось пожертвовать, хотя Служба древностей старается сохранить как можно больше древних разработок. Для этого иногда приходится идти на большие расходы – например, добывать камень в каменоломнях Бени-Хасана и везти его на большое расстояние вверх по реке. Все это делается для того, чтобы не трогать древнеегипетские каменоломни. Достойно сожаления, что ни одно «просвещенное общество» не прислало специалиста для тщательного изучения мест древних разработок. Причиной этого является тот факт, что в ходе такого исследования музеи не пополняются новыми экспонатами, ибо зачастую главная цель раскопок – это погоня за сенсационными находками, а получение новых научных данных – дело второстепенное.

В течение всего того периода, когда известняк был основным строительным камнем, – то есть в эпоху Древнего и, вероятно, Среднего царства – помещения в зданиях отличались сравнительно небольшими размерами. Из известняка не сделаешь прочного архитрава; самый большой пролет, который можно было перекрыть известняковыми плитами, добытыми, скажем, в Туре и Масаре, составлял около 2,7 м. Но на архитрав такой длины нельзя было класть блоки крыши – такое перекрытие обрушилось бы очень скоро. Когда в Гизе началось строительство крупных сооружений, то для перекрытия помещений довольно большого размера стали использовать гранит или создавать ложные своды и остроконечные крыши (рис. 115 и 116).

Архитекторы Нового царства могли создавать свои гигантские сооружения только потому, что в карьерах Сил-силы добывался прекрасный песчаник. Мы почти ничего не знаем о храмах Древнего царства в Верхнем Египте, но вполне можем предположить, что если бы его строители знали, как хорошо подходит песчаник для перекрытий, то они, несомненно, привозили бы этот камень в Гизу, и архитектура бы сильно отличалась от того, что мы имеем. То же самое справедливо и для эпохи Среднего царства, хотя от нее до нас дошел лишь храм XI династии в Дейр-эль-Бахри и Лабиринт в Хаваре. Ни в том, ни в другом нет больших помещений.

Все блоки мягких пород камня добывали одним и тем же способом – вертикальные поверхности вырубались с помощью металлических инструментов, а от скалы блоки отделялись с помощью клиньев, вбиваемых снизу. Самым интересным был порядок, в котором добывались камни в Египте. В наше время их часто выдергивают из скалы, а в древние времена вырубали в форме блоков прямоугольной формы и вывозили.

Для удобства каменоломни, где добывали мягкие породы камня, можно разделить на открытые и закрытые. Открытые располагались там, где камень залегает у самой поверхности, как в Бени-Хасане, Силсиле и Кертасси, а закрытые – где слои находятся на большой глубине, как во многих каменоломнях Туры и Масары. Хотя способ отделения блоков от скалы был во всех каменоломнях одинаков, порядок их добычи иногда отличался очень сильно.

В закрытых каменоломнях плоскость забоя почти всегда была вертикальной, и блоки вырубались на как можно большую глубину. Когда одна плоскость полностью выбиралась, под крышей галереи делали выемку, чтобы можно было добраться до нового слоя. Иными словами, делалось нечто вроде полки, высотой чуть больше 90 см, – чтобы каменотесы, стоя на коленях или лежа, могли сделать вруб сзади и ряд врубов сбоку, чтобы отделить новый блок от соседних. Затем внизу под блок вбивали небольшие клинья, отделяя его от основания скалы. Часто на плоскости забоя мы встречаем выемки, по которым каменотесы поднимались к месту работы. А вот следов клиньев мы не видим нигде. Мы сможем найти их только тогда, когда каменоломни будут раскопаны до самого дна. В Туре известняковые блоки отделялись очень легко – в современных карьерах достаточно сделать две маленькие выемки у основания блока и затем несколько раз ударить кувалдой по вставленному в них долоту, чтобы блок отделился.

В каменоломнях Туры и Масары слоистость мало заметна, но в тех местах, где она выражена очень хорошо, например в Силсиле, каменотесы пользуются теми преимуществами, которые она предоставляет.

Многие каменоломни располагаются на склонах, порой даже довольно крутых, что позволяло скатывать по ним блоки туда, где их грузили на салазки («волокуши»). Поскольку камень в каменоломнях не обтесывали, то такая транспортировка не могла принести им вреда.

Несколько небольших каменоломен впечатляют гораздо больше, чем большие закрытые. В Туре и Масаре, например, с реки хорошо видны отверстия почти прямоугольной формы – некоторые похожи на проемы дверей, в других ширина превосходит высоту (фото 4). Входы похожи на черные пятна на фоне ярко-белых утесов, залитых солнечным светом. От подножия отверстий на равнину, лежащую внизу, спускаются длинные языки наносов. Подходя к отверстию, начинаешь различать внутри массивные колонны квадратной формы, разбросанные в полном беспорядке. Они поддерживают верхние слои, камень которых по своему качеству не пригоден для строительства. Вход в карьер, издалека кажущийся небольшим, в реальности часто достигает 6 м в высоту, а галереи порой уходят на сотни метров в глубь горы, и колонны, подпирающие свод, теряются в кромешной тьме. Геродот пишет (II, 24), что карьеры, камень которых использовался для строительства пирамид в Гизе, располагались на правом берегу Нила, но к этому утверждению надо относиться осторожно, ибо он, подобно многим древним авторам, не проверял сведения, полученные из вторых рук. У нас почти нет сомнений в том, что камень для строительства пирамид и облицовки бесчисленных мастаб, которые тянутся от Абу-Роаша до Саккары, поступал из района Мукаттама – Туры – Масары. Известняк из этого района отправляли не только в крупные города Дельты, такие как Саис, Танис, Буто, Бубастис и Мендес, но и перевозили на лодках вверх по Нилу вплоть до самого Асуана. В этих местах из него делали дверные косяки и перемычки. Количество камня, добытого в каменоломнях за три тысячи лет, поражает воображение, и мы уже никогда не сможем узнать, как выглядели скалы, где его добывали, до того как в них появились каменоломни.

Открытые каменоломни, среди которых самыми лучшими являются Силсила и Бени-Хасан, производят не такое сильное впечатление, как закрытые. В Силсиле Нил течет в узком месте, по берегам которого совсем не видно разработок. На протяжении примерно полумили с обеих сторон видны огромные ниши – некоторые размером с внутренний двор. Они тянутся одна за другой по обоим берегам реки. Плоскость забоя почти вертикальна, и блоки добываются здесь точно таким же способом, что и в Древнем Египте. Карьеры открыты, поскольку хороший камень залегает прямо у поверхности земли. Кливаж камня горизонтальный, и то там, то сям видны вертикальные сбросы, торчащие в небо и лишенные каких-либо пятен. Некоторые из плоскостей имеют высоту до 12 м. В отличие от каменоломен Туры и Масары в Силсиле почти не видно туннелей.

Каменоломни Бени-Хасана не похожи на закрытые ниши, но способы добычи камня в них, по-видимому, были такими же, как и в Силсиле. Каменоломни Бени-Хасана протягиваются не менее чем на три мили. Блоки добывают из двух четко выраженных слоев, за пределами которых камень легко крошится и отличается низким качеством. Самый лучший камень – исключительно прочный известняк с большим количеством мелких окаменелостей.

К югу от Силсилы располагается много песчаниковых каменоломен, но до первого порога на Ниле нет ни одной сколько-нибудь крупной. Большие каменоломни начинаются в Кертасси – отсюда везли камень на Филэ с его храмами, причалами и колоннадами, а также для сооружения храма в самом Кертасси. Нет сомнений, что здесь было добыто огромное количество камня – гораздо больше, чем требовалось самому Филэ. Строительный материал, должно быть, поставлялся для сооружения храмов и в других местах, однако мы не знаем каких, поскольку храмы Нубии строились из камня, добывавшегося в расположенных неподалеку от них каменоломнях, а через первый порог вряд ли бы кто их повез.

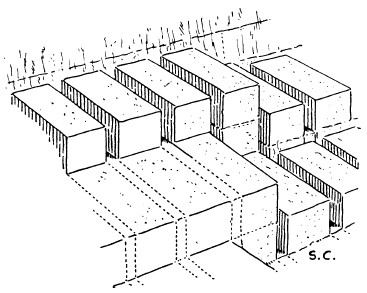

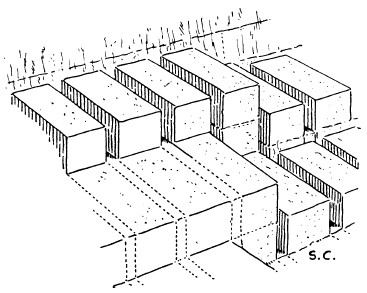

Южнее Кертасси песчаник становится в целом все хуже и хуже, поэтому храмы, которые были построены из него, простояли недолго. В Солебе, например, расположенном между вторым и третьим порогами, находятся руины грандиозного храма Аменхотепа III, который по своим архитектурным особенностям очень похож на храм этого же фараона в Луксоре. Сооружая этот храм из плохого нубийского песчаника, архитектор, должно быть, столкнулся с огромными трудностями – камень совсем не подходил для обычного крупного здания с балочным перекрытием, и оно, вероятно, очень скоро разрушилось. В Гебель-Баркале камень был, вероятно, еще хуже, и здешние храмы сейчас лежат в руинах. Главное различие в способе добычи камня в закрытых и открытых каменоломнях заключалось в том, что в открытых можно было одновременно вырубать большое число блоков на одном уровне, а в закрытых выемка, которая делалась под крышей, редко превышала толщину трех блоков. Когда работы в открытых каменоломнях прекращались, их дно имело ступенчатую форму (рис. 1). В таких каменоломнях на поверхности блоков, которые были предназначены для вырубки, часто делали отметки долотом или красной охрой. Двойная линия, означавшая, где будет проходить разделяющая блоки канавка, имела ширину около 11,25 см.

Рис. 1. Схема, на которой изображен способ вырубания блоков из скалы

В каменоломнях Силсилы сохранился блок, который не был отделен от скалы, хотя и был полностью подготовлен к этому. Он имел размеры 6 м в длину, 67,5 см в ширину и 1,5 м в высоту и предназначался, без сомнения, для одного из тех массивных архитравов, которые клали поверх колонн для поддержания плит крыши. Оставалось отделить от скалы только два конца этого блока. В других местах проходили трещины, являющиеся характерной особенностью этих каменоломен.

В Силсиле блоки отделялись от скалы обычным способом – при помощи клиньев, вбиваемых горизонтально в основание блока. Расстояние между выемками, куда вставляли клинья, обычно составляло около 11,25 см (4,5 дюйма). Иногда встречаются следы клиньев, вбитых вертикально, – в тех местах, где блоки вырубались не из ложа карьера, а из плоскости забоя. Однако в каменоломнях Масары вертикальные клинья, по-видимому, никогда не применялись.

Другой интересный пример древней добычи камня можно увидеть к северу от Второй пирамиды, откуда были удалены крупные блоки для того, чтобы выровнять площадку с этой стороны пирамиды и замостить низину с ее южной стороны. В этом процессе «вырубки и мощения» применялся тот же экономный метод работы. На большой площадке до сих пор видны разделительные канавки шириной около 60 см. Длина стороны блоков, добытых здесь, в среднем равнялась 2,7 м. Мы не знаем, имела ли когда-нибудь эта каменоломня ступенчатую форму (рис. 1); скорее всего, блоки вынимались отсюда слой за слоем, поскольку перед каменотесами стояла задача выровнять эту площадку, и такой метод работы был наиболее целесообразным.

В древних египетских каменоломнях больше всего поражает узость выемок, с помощью которых камень отделялся от своего ложа или от соседних блоков. Ширина этих выемок редко превышает 11,25 см, исключение делалось лишь для самых больших блоков. Сделать выемку любой глубины с помощью долота было не так уж сложно. Для добычи мягкого камня использовалось простое медное долото, по которому били деревянным молотком. Если для вырубки разделительных канавок между блоками пользовались тем же самым методом, то долото должно было быть довольно длинным. Отличное медное долото длиной 47,5 см (фото 62) было найдено в Гебелейне, но, к сожалению, мы не знаем точно, когда оно было изготовлено, хотя и уверены, что ранее римского периода. Несмотря на существование таких длинных долот, следует всерьез обсудить вопрос, была ли известна египтянам остроконечная кирка в той или иной форме. В наши дни в карьерах Туры камень добывают с помощью такой кирки, которая представляет собой молоток со стальной головкой весом около 5 фунтов (2 кг 270 г), заостренной с обеих сторон. Длина ручки колеблется от 30 до 60 см. Ее держат обеими руками и наносят по камню довольно легкие удары. Следы, оставляемые на плоскости вырубки этим инструментом, очень похожи на те, что были оставлены древними каменотесами. Следы кирки располагаются по кривой, а следы долота – по прямой или в относительном беспорядке. На плоскости многих египетских каменоломен хорошо видны следы, образующие дугу, но отсюда вовсе не следует, что древние египтяне использовали кирку того типа, которая применяется в наши дни. Археологи не нашли ни одной древней кирки, нет их и на барельефах. Однако вполне возможно, что древние для обтесывания камня прикрепляли к рукоятке заостренный наконечник той или иной формы. В любом случае существует много свидетельств того, что тесло было известно в древности и использовалось по крайней мере во времена поздних династий для обтесывания блоков. Если подобные инструменты были известны египтянам, то они должны были быть достаточно тяжелыми, или утяжеленными тем или иным способом, поскольку для вырубки камня гораздо важнее вес кирки, а не сила, с которой по нему бьют. Вопрос о том, какую форму имели инструменты, использовавшиеся для добычи мягкого камня, придется оставить в таком неудовлетворительном состоянии, пока не будут получены новые данные.

Вопрос о том, из какого металла изготовлялись эти инструменты, также еще не выяснен до конца. Впрочем, он касается тех орудий, с помощью которых добывали твердый камень, и потому будет освещен в главе 3. Следует, однако, отметить, что они изготовлялись из меди или бронзы, и после закалки с помощью ковки и нагрева ими можно было без особого труда вырубать из скалы блоки мягкого камня. Правда, эти инструменты приходилось все время затачивать.

При вырубке большого блока, который шел, скажем, на изготовление саркофага, разделительные канавки могли иметь ширину до 60 см, что позволяло рабочим заходить туда и работать, а также вставлять большие рычаги, с помощью которых вынимался блок. Сотрудники Британской школы археологии в Египте во время своего сезона в Кау великодушно очистили, по просьбе одного из авторов этой книги, небольшой карьер, в котором был добыт блок большого размера (фото 9). В этом карьере известняк отличается очень большой твердостью. Камень, залегавший в верхнем слое (выше линии АБ), добывали, ударяя по нему шарами из твердого камня, вероятно долерита, – таким способом обычно вырубают твердый камень. Большой же блок, размерами 2,7 м в длину и 1,5 м в ширину и 1,5 м в высоту, был вырублен из скалы с помощью металлических инструментов. На фотографии (фото 9) предполагаемые очертания этого блока показаны пунктирной линией. Следы инструментов по краям разделительных канавок идут почти параллельно и редко заходят друг на друга. Это говорит о том, что инструмент вбивали в камень почти вертикально, что линию разделительной канавки пересекали небольшие бороздки с промежутком в 2,5–5 см и что камень между ними обкалывался или выбивался молотком. Следует признать, что для выполнения такой работы нужен был очень прочный инструмент.

Мы уже говорили о том, что блоки отделялись от скалы с помощью клиньев. Мы не знаем, были ли это небольшие кусочки металла, вбитые молотком в специально проделанные для этого выемки, с металлическими полосками по обе стороны клина, которые в наши дни называют «щёчками», или клинья изготовляли из дерева и для того, чтобы они разбухли, смачивали их водой. Мы знаем наверняка, что для отделения от скалы небольших блоков использовались кованые клинья, которые, вполне возможно, снабжались, в ряде случаев, «щёчками». Клинья из железа были найдены при раскопках Рамессеума, но они были изготовлены во времена поздних династий. «Щёчки» были известны в Древнем Египте в поздние времена, а вот более ранние образцы не сохранились. В каменоломнях Вади-Хаммамат мы часто встречаем упоминание о людях, работавших с железом, – вполне возможно, что они занимались закалкой клиньев. В уже описанной каменоломне Кау мы видим (фото 9), что внизу, там, откуда был удален блок, имеются канавки, вырубленные частично под ним. На плоскости забоя, от которой был отделен блок, нет никаких следов выемок для вбивания клиньев, из чего можно сделать вывод, что канавки играли какую-то роль в его отделении от скалы. Можно утверждать категорически, что в этом месте кованые клинья не использовались – для отделения блока, скорее всего, были применены деревянные клинья, которые укладывали в канавки и смачивали водой, чтобы они разбухли. В гранитных каменоломнях Асуана встречаются иногда такие огромные следы клиньев, что, не имея перед глазами примера каменоломни Кау, можно было бы подумать, что здесь применялись разбухшие от воды деревянные клинья.

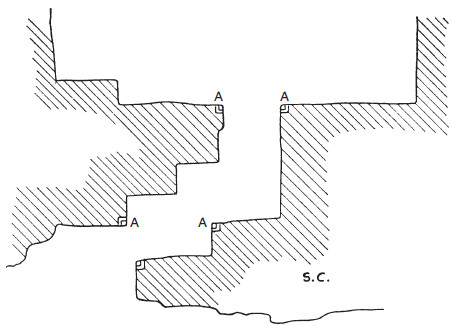

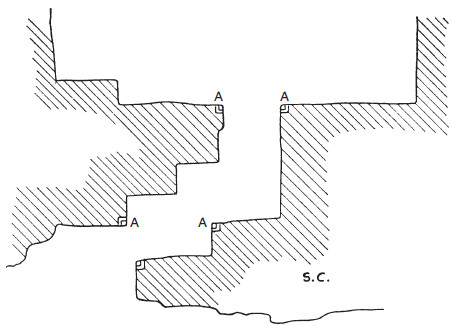

Рис. 2. Схема входа в одну из закрытых ниш древнего песчаникового карьера в Гебель-Силсиле

Но не только в вопросе о том, как извлекались блоки, остается много неясного – изучение каменоломен выявило много особенностей, не поддающихся объяснению, особенно если их дно покрыто мощным слоем обломков, что характерно для подавляющего большинства каменоломен. До сих пор никто не мог предоставить вразумительного объяснения, почему каменоломни Силсилы имели форму закрытых ниш, а спуск от них к реке редко когда бывал прямым. Иногда он был весьма извилистым. Эти каменоломни располагались близко от реки, но древние египтяне, вероятно, считали склон слишком крутым и боялись, что при спуске по прямой блок невозможно будет удержать. Однако дороги, по которым спускали камень, имеют неровную поверхность, и нет никаких следов того, что их готовили для салазок. В отдельных местах, расположенных на углах зигзагообразных дорог (рис. 2, А), в скалах были пробиты отверстия. Они имеют форму квадрата, и их высота составляет около 30 см, а глубина – около 15 см. Возможно, через них проходили веревки, которыми удерживали блок, однако на стенках отверстий не видно никаких следов трения канатов о камень. Аналогичные отверстия видны и у воды, они встречаются не только в каменоломнях Силсилы, но кое-где в Туре и Масаре. В каменоломне более позднего времени (фото 7), на высоте 4,5 м над современным уровнем земли, при входе в одну из галерей видна пара отверстий таких же размеров, как и у тех, о которых мы только что говорили.

Залежи известняка тянутся от Каира вверх по течению Нила до Эсны, где ему на смену приходит песчаник, который с редкими включениями гранита и диорита залегает по всей Нубии.

С самых ранних времен главными известняковыми каменоломнями были Тура и Масара, расположенные примерно в четырех милях к югу от Каира. Другие каменоломни тянутся от Бени-Хасана до Шейх-Абады; на самом деле, где бы ни располагалась залежь пригодного для строительства камня, везде видны следы древних разработок. Поскольку сегодня камень используется для сооружения насыпей, препятствующих разливам Нила, некоторым числом древних каменоломен пришлось пожертвовать, хотя Служба древностей старается сохранить как можно больше древних разработок. Для этого иногда приходится идти на большие расходы – например, добывать камень в каменоломнях Бени-Хасана и везти его на большое расстояние вверх по реке. Все это делается для того, чтобы не трогать древнеегипетские каменоломни. Достойно сожаления, что ни одно «просвещенное общество» не прислало специалиста для тщательного изучения мест древних разработок. Причиной этого является тот факт, что в ходе такого исследования музеи не пополняются новыми экспонатами, ибо зачастую главная цель раскопок – это погоня за сенсационными находками, а получение новых научных данных – дело второстепенное.

В течение всего того периода, когда известняк был основным строительным камнем, – то есть в эпоху Древнего и, вероятно, Среднего царства – помещения в зданиях отличались сравнительно небольшими размерами. Из известняка не сделаешь прочного архитрава; самый большой пролет, который можно было перекрыть известняковыми плитами, добытыми, скажем, в Туре и Масаре, составлял около 2,7 м. Но на архитрав такой длины нельзя было класть блоки крыши – такое перекрытие обрушилось бы очень скоро. Когда в Гизе началось строительство крупных сооружений, то для перекрытия помещений довольно большого размера стали использовать гранит или создавать ложные своды и остроконечные крыши (рис. 115 и 116).

Архитекторы Нового царства могли создавать свои гигантские сооружения только потому, что в карьерах Сил-силы добывался прекрасный песчаник. Мы почти ничего не знаем о храмах Древнего царства в Верхнем Египте, но вполне можем предположить, что если бы его строители знали, как хорошо подходит песчаник для перекрытий, то они, несомненно, привозили бы этот камень в Гизу, и архитектура бы сильно отличалась от того, что мы имеем. То же самое справедливо и для эпохи Среднего царства, хотя от нее до нас дошел лишь храм XI династии в Дейр-эль-Бахри и Лабиринт в Хаваре. Ни в том, ни в другом нет больших помещений.

Все блоки мягких пород камня добывали одним и тем же способом – вертикальные поверхности вырубались с помощью металлических инструментов, а от скалы блоки отделялись с помощью клиньев, вбиваемых снизу. Самым интересным был порядок, в котором добывались камни в Египте. В наше время их часто выдергивают из скалы, а в древние времена вырубали в форме блоков прямоугольной формы и вывозили.

Для удобства каменоломни, где добывали мягкие породы камня, можно разделить на открытые и закрытые. Открытые располагались там, где камень залегает у самой поверхности, как в Бени-Хасане, Силсиле и Кертасси, а закрытые – где слои находятся на большой глубине, как во многих каменоломнях Туры и Масары. Хотя способ отделения блоков от скалы был во всех каменоломнях одинаков, порядок их добычи иногда отличался очень сильно.

В закрытых каменоломнях плоскость забоя почти всегда была вертикальной, и блоки вырубались на как можно большую глубину. Когда одна плоскость полностью выбиралась, под крышей галереи делали выемку, чтобы можно было добраться до нового слоя. Иными словами, делалось нечто вроде полки, высотой чуть больше 90 см, – чтобы каменотесы, стоя на коленях или лежа, могли сделать вруб сзади и ряд врубов сбоку, чтобы отделить новый блок от соседних. Затем внизу под блок вбивали небольшие клинья, отделяя его от основания скалы. Часто на плоскости забоя мы встречаем выемки, по которым каменотесы поднимались к месту работы. А вот следов клиньев мы не видим нигде. Мы сможем найти их только тогда, когда каменоломни будут раскопаны до самого дна. В Туре известняковые блоки отделялись очень легко – в современных карьерах достаточно сделать две маленькие выемки у основания блока и затем несколько раз ударить кувалдой по вставленному в них долоту, чтобы блок отделился.

В каменоломнях Туры и Масары слоистость мало заметна, но в тех местах, где она выражена очень хорошо, например в Силсиле, каменотесы пользуются теми преимуществами, которые она предоставляет.

Многие каменоломни располагаются на склонах, порой даже довольно крутых, что позволяло скатывать по ним блоки туда, где их грузили на салазки («волокуши»). Поскольку камень в каменоломнях не обтесывали, то такая транспортировка не могла принести им вреда.

Несколько небольших каменоломен впечатляют гораздо больше, чем большие закрытые. В Туре и Масаре, например, с реки хорошо видны отверстия почти прямоугольной формы – некоторые похожи на проемы дверей, в других ширина превосходит высоту (фото 4). Входы похожи на черные пятна на фоне ярко-белых утесов, залитых солнечным светом. От подножия отверстий на равнину, лежащую внизу, спускаются длинные языки наносов. Подходя к отверстию, начинаешь различать внутри массивные колонны квадратной формы, разбросанные в полном беспорядке. Они поддерживают верхние слои, камень которых по своему качеству не пригоден для строительства. Вход в карьер, издалека кажущийся небольшим, в реальности часто достигает 6 м в высоту, а галереи порой уходят на сотни метров в глубь горы, и колонны, подпирающие свод, теряются в кромешной тьме. Геродот пишет (II, 24), что карьеры, камень которых использовался для строительства пирамид в Гизе, располагались на правом берегу Нила, но к этому утверждению надо относиться осторожно, ибо он, подобно многим древним авторам, не проверял сведения, полученные из вторых рук. У нас почти нет сомнений в том, что камень для строительства пирамид и облицовки бесчисленных мастаб, которые тянутся от Абу-Роаша до Саккары, поступал из района Мукаттама – Туры – Масары. Известняк из этого района отправляли не только в крупные города Дельты, такие как Саис, Танис, Буто, Бубастис и Мендес, но и перевозили на лодках вверх по Нилу вплоть до самого Асуана. В этих местах из него делали дверные косяки и перемычки. Количество камня, добытого в каменоломнях за три тысячи лет, поражает воображение, и мы уже никогда не сможем узнать, как выглядели скалы, где его добывали, до того как в них появились каменоломни.

Открытые каменоломни, среди которых самыми лучшими являются Силсила и Бени-Хасан, производят не такое сильное впечатление, как закрытые. В Силсиле Нил течет в узком месте, по берегам которого совсем не видно разработок. На протяжении примерно полумили с обеих сторон видны огромные ниши – некоторые размером с внутренний двор. Они тянутся одна за другой по обоим берегам реки. Плоскость забоя почти вертикальна, и блоки добываются здесь точно таким же способом, что и в Древнем Египте. Карьеры открыты, поскольку хороший камень залегает прямо у поверхности земли. Кливаж камня горизонтальный, и то там, то сям видны вертикальные сбросы, торчащие в небо и лишенные каких-либо пятен. Некоторые из плоскостей имеют высоту до 12 м. В отличие от каменоломен Туры и Масары в Силсиле почти не видно туннелей.

Каменоломни Бени-Хасана не похожи на закрытые ниши, но способы добычи камня в них, по-видимому, были такими же, как и в Силсиле. Каменоломни Бени-Хасана протягиваются не менее чем на три мили. Блоки добывают из двух четко выраженных слоев, за пределами которых камень легко крошится и отличается низким качеством. Самый лучший камень – исключительно прочный известняк с большим количеством мелких окаменелостей.

К югу от Силсилы располагается много песчаниковых каменоломен, но до первого порога на Ниле нет ни одной сколько-нибудь крупной. Большие каменоломни начинаются в Кертасси – отсюда везли камень на Филэ с его храмами, причалами и колоннадами, а также для сооружения храма в самом Кертасси. Нет сомнений, что здесь было добыто огромное количество камня – гораздо больше, чем требовалось самому Филэ. Строительный материал, должно быть, поставлялся для сооружения храмов и в других местах, однако мы не знаем каких, поскольку храмы Нубии строились из камня, добывавшегося в расположенных неподалеку от них каменоломнях, а через первый порог вряд ли бы кто их повез.

Южнее Кертасси песчаник становится в целом все хуже и хуже, поэтому храмы, которые были построены из него, простояли недолго. В Солебе, например, расположенном между вторым и третьим порогами, находятся руины грандиозного храма Аменхотепа III, который по своим архитектурным особенностям очень похож на храм этого же фараона в Луксоре. Сооружая этот храм из плохого нубийского песчаника, архитектор, должно быть, столкнулся с огромными трудностями – камень совсем не подходил для обычного крупного здания с балочным перекрытием, и оно, вероятно, очень скоро разрушилось. В Гебель-Баркале камень был, вероятно, еще хуже, и здешние храмы сейчас лежат в руинах. Главное различие в способе добычи камня в закрытых и открытых каменоломнях заключалось в том, что в открытых можно было одновременно вырубать большое число блоков на одном уровне, а в закрытых выемка, которая делалась под крышей, редко превышала толщину трех блоков. Когда работы в открытых каменоломнях прекращались, их дно имело ступенчатую форму (рис. 1). В таких каменоломнях на поверхности блоков, которые были предназначены для вырубки, часто делали отметки долотом или красной охрой. Двойная линия, означавшая, где будет проходить разделяющая блоки канавка, имела ширину около 11,25 см.

Рис. 1. Схема, на которой изображен способ вырубания блоков из скалы

В каменоломнях Силсилы сохранился блок, который не был отделен от скалы, хотя и был полностью подготовлен к этому. Он имел размеры 6 м в длину, 67,5 см в ширину и 1,5 м в высоту и предназначался, без сомнения, для одного из тех массивных архитравов, которые клали поверх колонн для поддержания плит крыши. Оставалось отделить от скалы только два конца этого блока. В других местах проходили трещины, являющиеся характерной особенностью этих каменоломен.

В Силсиле блоки отделялись от скалы обычным способом – при помощи клиньев, вбиваемых горизонтально в основание блока. Расстояние между выемками, куда вставляли клинья, обычно составляло около 11,25 см (4,5 дюйма). Иногда встречаются следы клиньев, вбитых вертикально, – в тех местах, где блоки вырубались не из ложа карьера, а из плоскости забоя. Однако в каменоломнях Масары вертикальные клинья, по-видимому, никогда не применялись.

Другой интересный пример древней добычи камня можно увидеть к северу от Второй пирамиды, откуда были удалены крупные блоки для того, чтобы выровнять площадку с этой стороны пирамиды и замостить низину с ее южной стороны. В этом процессе «вырубки и мощения» применялся тот же экономный метод работы. На большой площадке до сих пор видны разделительные канавки шириной около 60 см. Длина стороны блоков, добытых здесь, в среднем равнялась 2,7 м. Мы не знаем, имела ли когда-нибудь эта каменоломня ступенчатую форму (рис. 1); скорее всего, блоки вынимались отсюда слой за слоем, поскольку перед каменотесами стояла задача выровнять эту площадку, и такой метод работы был наиболее целесообразным.

В древних египетских каменоломнях больше всего поражает узость выемок, с помощью которых камень отделялся от своего ложа или от соседних блоков. Ширина этих выемок редко превышает 11,25 см, исключение делалось лишь для самых больших блоков. Сделать выемку любой глубины с помощью долота было не так уж сложно. Для добычи мягкого камня использовалось простое медное долото, по которому били деревянным молотком. Если для вырубки разделительных канавок между блоками пользовались тем же самым методом, то долото должно было быть довольно длинным. Отличное медное долото длиной 47,5 см (фото 62) было найдено в Гебелейне, но, к сожалению, мы не знаем точно, когда оно было изготовлено, хотя и уверены, что ранее римского периода. Несмотря на существование таких длинных долот, следует всерьез обсудить вопрос, была ли известна египтянам остроконечная кирка в той или иной форме. В наши дни в карьерах Туры камень добывают с помощью такой кирки, которая представляет собой молоток со стальной головкой весом около 5 фунтов (2 кг 270 г), заостренной с обеих сторон. Длина ручки колеблется от 30 до 60 см. Ее держат обеими руками и наносят по камню довольно легкие удары. Следы, оставляемые на плоскости вырубки этим инструментом, очень похожи на те, что были оставлены древними каменотесами. Следы кирки располагаются по кривой, а следы долота – по прямой или в относительном беспорядке. На плоскости многих египетских каменоломен хорошо видны следы, образующие дугу, но отсюда вовсе не следует, что древние египтяне использовали кирку того типа, которая применяется в наши дни. Археологи не нашли ни одной древней кирки, нет их и на барельефах. Однако вполне возможно, что древние для обтесывания камня прикрепляли к рукоятке заостренный наконечник той или иной формы. В любом случае существует много свидетельств того, что тесло было известно в древности и использовалось по крайней мере во времена поздних династий для обтесывания блоков. Если подобные инструменты были известны египтянам, то они должны были быть достаточно тяжелыми, или утяжеленными тем или иным способом, поскольку для вырубки камня гораздо важнее вес кирки, а не сила, с которой по нему бьют. Вопрос о том, какую форму имели инструменты, использовавшиеся для добычи мягкого камня, придется оставить в таком неудовлетворительном состоянии, пока не будут получены новые данные.

Вопрос о том, из какого металла изготовлялись эти инструменты, также еще не выяснен до конца. Впрочем, он касается тех орудий, с помощью которых добывали твердый камень, и потому будет освещен в главе 3. Следует, однако, отметить, что они изготовлялись из меди или бронзы, и после закалки с помощью ковки и нагрева ими можно было без особого труда вырубать из скалы блоки мягкого камня. Правда, эти инструменты приходилось все время затачивать.

При вырубке большого блока, который шел, скажем, на изготовление саркофага, разделительные канавки могли иметь ширину до 60 см, что позволяло рабочим заходить туда и работать, а также вставлять большие рычаги, с помощью которых вынимался блок. Сотрудники Британской школы археологии в Египте во время своего сезона в Кау великодушно очистили, по просьбе одного из авторов этой книги, небольшой карьер, в котором был добыт блок большого размера (фото 9). В этом карьере известняк отличается очень большой твердостью. Камень, залегавший в верхнем слое (выше линии АБ), добывали, ударяя по нему шарами из твердого камня, вероятно долерита, – таким способом обычно вырубают твердый камень. Большой же блок, размерами 2,7 м в длину и 1,5 м в ширину и 1,5 м в высоту, был вырублен из скалы с помощью металлических инструментов. На фотографии (фото 9) предполагаемые очертания этого блока показаны пунктирной линией. Следы инструментов по краям разделительных канавок идут почти параллельно и редко заходят друг на друга. Это говорит о том, что инструмент вбивали в камень почти вертикально, что линию разделительной канавки пересекали небольшие бороздки с промежутком в 2,5–5 см и что камень между ними обкалывался или выбивался молотком. Следует признать, что для выполнения такой работы нужен был очень прочный инструмент.

Мы уже говорили о том, что блоки отделялись от скалы с помощью клиньев. Мы не знаем, были ли это небольшие кусочки металла, вбитые молотком в специально проделанные для этого выемки, с металлическими полосками по обе стороны клина, которые в наши дни называют «щёчками», или клинья изготовляли из дерева и для того, чтобы они разбухли, смачивали их водой. Мы знаем наверняка, что для отделения от скалы небольших блоков использовались кованые клинья, которые, вполне возможно, снабжались, в ряде случаев, «щёчками». Клинья из железа были найдены при раскопках Рамессеума, но они были изготовлены во времена поздних династий. «Щёчки» были известны в Древнем Египте в поздние времена, а вот более ранние образцы не сохранились. В каменоломнях Вади-Хаммамат мы часто встречаем упоминание о людях, работавших с железом, – вполне возможно, что они занимались закалкой клиньев. В уже описанной каменоломне Кау мы видим (фото 9), что внизу, там, откуда был удален блок, имеются канавки, вырубленные частично под ним. На плоскости забоя, от которой был отделен блок, нет никаких следов выемок для вбивания клиньев, из чего можно сделать вывод, что канавки играли какую-то роль в его отделении от скалы. Можно утверждать категорически, что в этом месте кованые клинья не использовались – для отделения блока, скорее всего, были применены деревянные клинья, которые укладывали в канавки и смачивали водой, чтобы они разбухли. В гранитных каменоломнях Асуана встречаются иногда такие огромные следы клиньев, что, не имея перед глазами примера каменоломни Кау, можно было бы подумать, что здесь применялись разбухшие от воды деревянные клинья.

Рис. 2. Схема входа в одну из закрытых ниш древнего песчаникового карьера в Гебель-Силсиле

Но не только в вопросе о том, как извлекались блоки, остается много неясного – изучение каменоломен выявило много особенностей, не поддающихся объяснению, особенно если их дно покрыто мощным слоем обломков, что характерно для подавляющего большинства каменоломен. До сих пор никто не мог предоставить вразумительного объяснения, почему каменоломни Силсилы имели форму закрытых ниш, а спуск от них к реке редко когда бывал прямым. Иногда он был весьма извилистым. Эти каменоломни располагались близко от реки, но древние египтяне, вероятно, считали склон слишком крутым и боялись, что при спуске по прямой блок невозможно будет удержать. Однако дороги, по которым спускали камень, имеют неровную поверхность, и нет никаких следов того, что их готовили для салазок. В отдельных местах, расположенных на углах зигзагообразных дорог (рис. 2, А), в скалах были пробиты отверстия. Они имеют форму квадрата, и их высота составляет около 30 см, а глубина – около 15 см. Возможно, через них проходили веревки, которыми удерживали блок, однако на стенках отверстий не видно никаких следов трения канатов о камень. Аналогичные отверстия видны и у воды, они встречаются не только в каменоломнях Силсилы, но кое-где в Туре и Масаре. В каменоломне более позднего времени (фото 7), на высоте 4,5 м над современным уровнем земли, при входе в одну из галерей видна пара отверстий таких же размеров, как и у тех, о которых мы только что говорили.