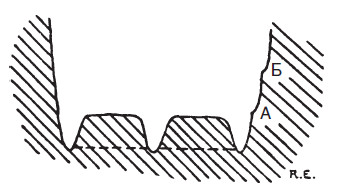

Рис. 5. Поперечный разрез разделительной канавки в кварцитовой каменоломне в Гебель-Ахмаре

Изучение каменоломен, где добывали твердые породы камня, показывает, что для вырубания блоков использовался заостренный инструмент, скорее всего сделанный из металла и, вполне возможно, по форме напоминающий кирку. В качестве альтернативы ей могли применять резец в сочетании с колотушкой. Каменотесы хорошо знают, что удар средней силы, нанесенный тяжелым инструментом, оказывает больший эффект, чем сильнейшие удары молотком по легкому инструменту вроде кернера, хотя, почему это происходит, объяснить очень трудно[13]. Можно ли добывать твердые породы камня с помощью медной кирки, мы не знаем – предлагаем провести такой эксперимент человеку, который умеет хорошо с ней управляться, ибо в такой работе главное не сила удара, а мастерство, и опытный мастер может получить результат, которого не добьется непрофессионал.

Другим доказательством того, что при добыче твердых пород могли использовать кирку, являются некоторые статуи, на которых нужно было сделать глубокие и узкие прорези, обозначающие, например, контуры глаз, чего подобный инструмент сделать не мог. Если резец, по которому ударяли колотушкой, использовался для отделки статуй, то он с такой же легкостью мог применяться и для выполнения прорезей любой формы. Однако исследования показали, что эти прорези всегда выполнялись с помощью трубчатых сверл различной величины (фото 56). Это говорит о том, что их металл был закален до такой степени, что скульптурам было удобнее или быстрее не высекать прорези в твердом камне, а просверлить их. Скорее всего, резец тоже использовался для этого дела, но крайне редко.

В Гебель-Ахмаре сохранился выступ скалы, по которому каменотес несколько раз ударил своим орудием, просто так или проверял его закалку или остроту. Заостренный конец этого орудия, по-видимому, имел площадь около 8 мм2. Следует отметить, что металлический наконечник кирки изнашивался не очень сильно, но можно предположить, что его приходилось часто затачивать, если он изготовлялся из меди. Однако отметки на незаконченной статуэтке из сланца (фото 10) свидетельствуют о том, что инструмент, с помощью которого она была высечена, в течение достаточно долгого времени не нуждался в заточке. По-видимому, египетские каменотесы старались не обрабатывать твердые породы камня металлическими орудиями, если была хоть какая-нибудь возможность применить долеритовые шары. Металлические орудия применялись только для вырубки отверстий для клиньев. На ложных дверях из гранита и многих памятниках внутренние углы часто имеют слегка округлую форму. На стене гробницы Рехмира изображена сцена, где мастер высекает змею на короне сфинкса (рис. 132) с помощью инструмента, похожего на каменное долото, которое он держит в руке. На огромной фигуре из розового гранита, которая лежит, незаконченная, в каменоломнях Асуана, хорошо видно, что ее контуры были высечены с помощью одних только долеритовых шаров.

До наших дней дошло несколько записей о том, сколько людей фараон отправлял на добычу камня. Малоизвестный фараон IX–X династии Имхотеп послал своего сына Канефера в каменоломни Хаммамата, дав ему 1000 слуг из дворца, 100 каменотесов, 1200 воинов, 50 быков и 200 ослов. Фараон XI династии Ментухотеп IV также послал туда экспедицию, в которой участвовало уже 10 000 человек. Они должны были добыть камень для огромного саркофага. Крышку, имевшую размеры 4,21 х 1,95 х 0,96 м, от каменоломни до реки должны были доставить 3000 корабельщиков, вероятно набранных в провинциях Дельты. Нам сообщают, что «ни один человек не погиб, ни один воин не потерялся, ни один осел не умер и ни один рабочий не был истощен работой».

В годы правления фараона XII династии Аменемхета III чиновник, носивший такое же имя, был отправлен в Хаммамат во главе экспедиции, которая должна была привезти 10 статуй, каждая высотой 2 м 60 см. В состав этой экспедиции входили: 20 солдат из охраны некрополя, 30 корабельщиков, 30 каменотесов и 2000 воинов.

От времен Рамсеса IV сохранилась запись об очень крупной экспедиции, в состав которой входило 8362 человека, посланной в каменоломни Хаммамата для добычи камня. Экспедиция состояла из верховного жреца Амона, Рамсеснахта, возглавлявшего работы, 9 гражданских и военных руководителей, 362 подчиненных им офицеров, 10 опытных ремесленников и художников, 130 каменотесов и резчиков по камню, 50 надсмотрщиков, 2000 рабов, 5000 пеших воинов и 800 человек из Аяна. Во время экспедиции умерло 900 человек.

Перед тем как закончить эту тему, скажем, что египтяне различали камень по его внешнему виду, твердости и месту, где он добывался. Например, описывая камень, из которого был сооружен храм, они говорили – прекрасный белый известняк из Аяна. В древнеегипетском языке имелись специальные слова для обозначения известняка, песчаника, алебастра и гранита, но базальты и сланцы назывались одним словом. С другой стороны, все разновидности кварцита из Гебель-Ахмара имели свои собственные названия.

Глава 4

Суда для перевозки камня

Древние египтяне занимались добычей твердых пород камня, таких как гранит, диорит, базальт и кварцит, с до-династических времен, и следует признать, что умение строить суда для перевозки тяжелых грузов шло в ногу с потребностями в каменных блоках, размер которых постоянно увеличивался. Каменоломни, где их добывали, находились в основном далеко от крупных городов и некрополей, и единственной дорогой, по которой они перевозились, был Нил. Нам известно, что уже в эпоху XII династии в Фаюм был привезен огромный блок из кварцита, предположительно из Гебель-Ахмара, расположенного недалеко от Каира. Это была та самая монолитная камера, весившая свыше 100 тонн, которую фараон Аменемхет III встроил в свою кирпичную пирамиду в Хаваре. В эпоху Нового царства египтяне сооружали суда, перевозившие гранитные блоки, которые весили порой около 1000 тонн, из Асуана в Луксор. Определение свойств этих судов стало одной из самых сложных проблем, с которой сталкивались археологи.

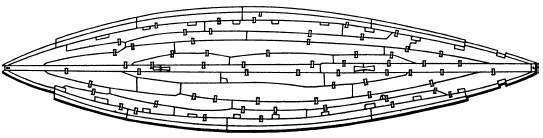

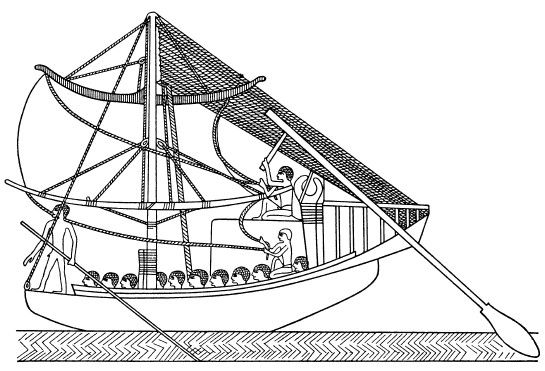

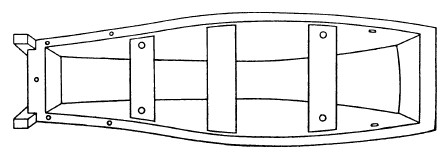

Рис. 6. Чертеж царской ладьи, изображенной на фото 11

Мы получили знания о древнеегипетских судах из следующих источников: а) описания их средних размеров, которые приводят египетские и античные авторы; в) царских ладей эпохи XII династии, которые были захоронены рядом с северной пирамидой в Дахшуре; г) многочисленных изображений судов, использовавшихся как для прогулок, так и для перевозки грузов, большая часть из которых имеет средние размеры, на стенах древних гробниц; д) многочисленных моделей увеселительных, грузовых и религиозных судов, которые при некоторых династиях клали в гробницы.

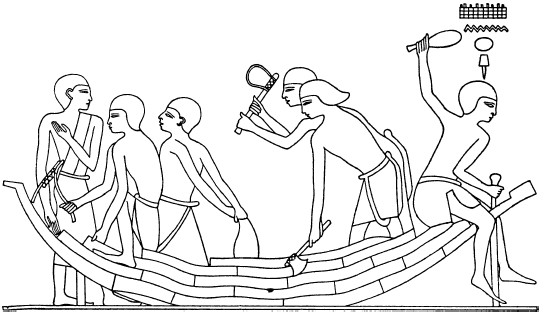

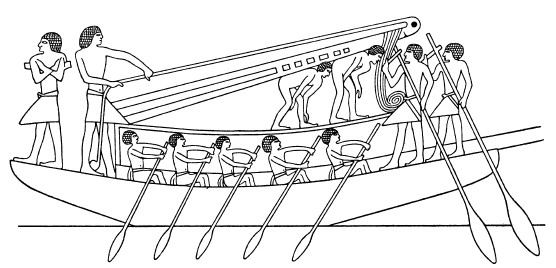

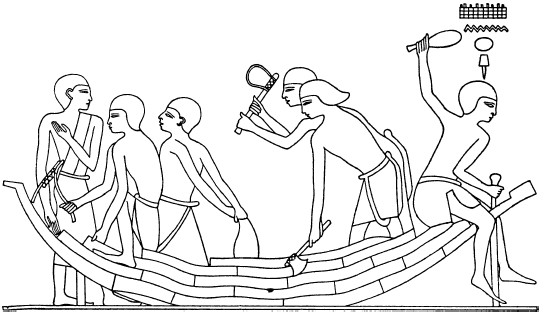

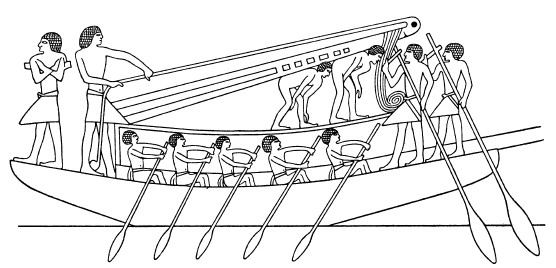

Рис. 7. Люди, строящие лодку. Гробница Хнумхотепа в Бени-Хасане, XII династия

В египетских источниках до нас дошли описания следующих древних судов: ладьи фараона Снофру, изготовленной из кедра и имеющей длину 100 локтей (52,4 м); ладьи вельможи VI династии Уни, которая была изготовлена из акации и имела длину 60 локтей (31,4 м) и ширину 30 локтей (15,7 м) – в своей автобиографии он утверждает, что она была построена за 17 дней; и ладьи фараона Тутмеса I, которая имела длину 120 локтей (62,8 м) и ширину 40 локтей (21 м). Античные авторы приводят размеры некоторых древних судов и лодок, но нам это мало чем может помочь.

Плиний в своей «Естественной истории» (XXXVI, гл. 14) пишет, что царь Птолемей Филадельф построил судно, чтобы перевезти в Александрию обелиск. Под обелиском (который лежал на боку) прорубили канал, и баржа, подведенная под обелиск и избавленная от балласта, приняла вес памятника на себя.

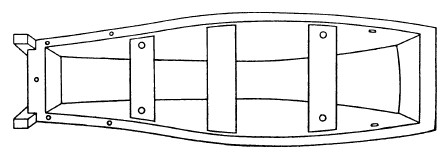

Рис 8. Модель лодки-плоскодонки. Среднее царство. Из Эль-Берше. Мачта изображена на рис. 11

Другие античные авторы утверждают, что для плавания по Нилу строились большие корабли. Упоминаются суда, на которых было от 40 до 50 банок для гребцов, но если под словом «банка» эти писатели понимали два ряда гребцов, один над другим, то в это трудно поверить. Говорят, что Птолемей Филадельф приказал построить судно длиной более 90 м и высотой около 9 м; утверждают также, что этому фараону принадлежало больше кораблей, чем любому другому, и что он имел два 30-рядных судна и четыре 14-рядных.

Египтяне умели строить не только суда для перевозки грузов огромного веса, но и корабли для морских плаваний. Упоминания о таких кораблях встречаются уже во времена фараона IV династии Снофру, и в течение всей истории Египта к берегам Палестины и Восточного Средиземноморья постоянно отправлялись морские экспедиции. В правление царицы Хатшепсут к побережью Красного моря (Пунта) была отправлена крупная торговая экспедиция – впечатляющее число изображений судов было высечено на стенах ее храма в Дейр-эль-Бахри.

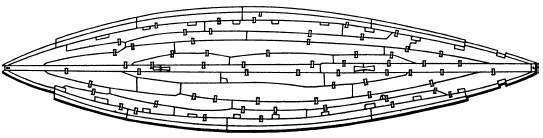

Египтяне строили свои лодки совсем не так, как мы, и способы их постройки описал Геродот (II, 96). Обшивка лодки изготовлялась путем соединения небольших досок, никаких шпангоутов у лодки не было. Боковую прочность судну придавали поперечные бимсы, шедшие от борта к борту по всей его длине. На моделях лодок видно, что продольная прочность обеспечивалась с помощью троса или тросов, закрепленных на обеих оконечностях судна и проходивших через две стойки, располагавшиеся на расстоянии одной трети и двух третей ее длины, образуя то, что англичане называют «связкой королевы», а американцы – «свиным скелетом». Таким способом была построена царская ладья из Дахшура, относящаяся к эпохе XII династии, которая хранится сейчас в музее Каира (фото 11), причем доски соединены при помощи шипов, вставленных в пазы (рис. 6). Изображения со сценами постройки таких лодок часто встречаются на стенах гробниц (рис. 7), где хорошо видна «лоскутная» поверхность этих судов, так как доски очень коротки.

Почему египтяне строили свои суда из коротких досок? Может быть, из-за того, что в Египте не было деревьев, из которых можно было бы получить длинные? Ответа на этот вопрос мы не знаем. Однако возникает еще один очень важный вопрос, на который, учитывая отсутствие необходимых данных, ответить очень трудно, – все ли суда строились по «лоскутному» принципу или нет? Модели лодок никак не помогают нам получить ответ, поскольку они все сделаны либо из одного куска, либо имеют форму плоскодонок и изображают, очевидно, небольшие лодки. Скорее всего, из малых досок строились суда средних размеров.

Единственное дошедшее до нас изображение корабля, способного перевозить грузы огромного веса, находится в Дейр-эль-Бахри, где это судно нагружено двумя обелисками[14], уложенными рядом друг с другом (рис. 9). Хорошо видно, что, несмотря на свои огромные размеры, судно имеет традиционную для всех египетских лодок форму. Оно, скорее всего, повторяет форму примитивных лодок из папируса, которые до сих пор используются в верховьях Нила (фото 12). На судне, перевозящем обелиски, мы видим три ряда банок.

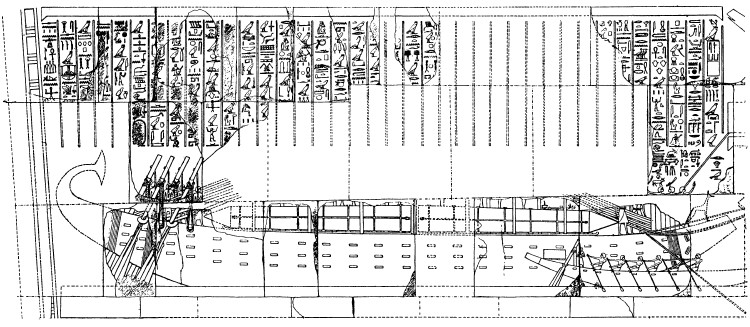

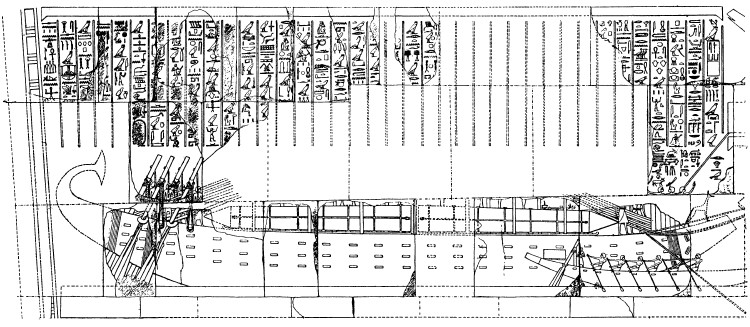

Рис. 9. Большая баржа царицы Хатшепсут, на которой были перевезены оба ее обелиска. Храм Дейр-эль-Бахри, Фивы

Изучая это изображение, следует помнить вот о чем: во-первых, художник сделал свой рисунок на стене не с натуры, а с быстрых зарисовок, сделанных им во время прибытия судна на место. Отсюда вовсе не следует, что он хорошо разбирался во всех деталях судов – и вправду, по тому, как он изобразил снасти, становится ясно, что это был явный дилетант. Во-вторых, следует иметь в виду, что, когда египтянин хотел изобразить один объект внутри другого или позади него, он часто рисовал дальний предмет поверх ближайшего. Глядя на рисунок, можно подумать, что обелиски лежали на палубе, хотя они могли быть внутри барки. Это исключает возможность того, что судно имело три ряда банок, если, конечно, его не сооружали вокруг обелисков. Исследователь не получает из этого рисунка никакого представления о том, каково было внутреннее строение подобных баржей; они никак не могли быть построены «лоскутным» способом, поскольку их борта никогда бы не выдержали веса обелисков, даже если бы были укреплены серией «связок королевы». Большие суда, вероятнее всего, представляли собой плоты из древесных стволов, которым, при необходимости, придавалась форма лодки.

Осадка таких судов могла быть большой, но не такой, чтобы помешать им спуститься по Нилу во время разлива. Время, отведенное на сооружение большого корабля Уни, – семнадцать дней – вполне реально, тем более что нигде не указано, что она имела такую же форму, что и судно царицы Хатшепсут.

Наличие стягивающих тросов на грузовой барже царицы Хатшепсут, а также бимсов, концы которых видны на рельефе (рис. 9), не обязательно означает, что лодка имела «лоскутное» строение. Плот, который был построен из многочисленных бревен, связанных друг с другом или соединенных каким-нибудь другим способом, вероятно, не мог обойтись без них – они помогали ему сохранить форму лодки. Читатель может судить, как мало мы знаем о судах, перевозивших тяжелые грузы.

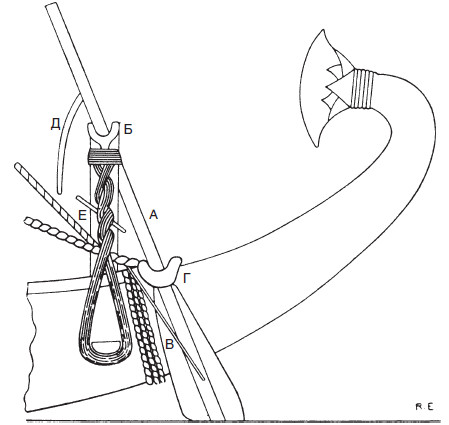

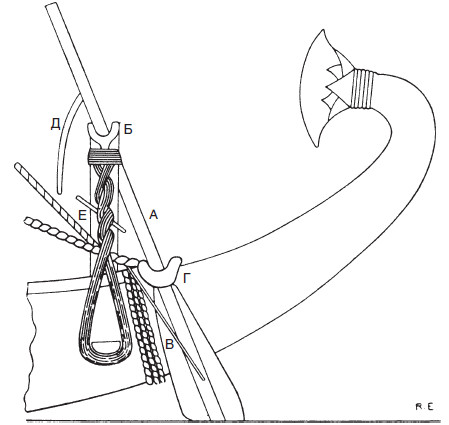

Рис. 10. Устройство рулевых весел на торговых судах царицы Хатшеп-сут, XVIII династия. Храм Дейр-эль-Бахри

Необычная форма египетских судов потребовала создания системы управления, которая сильно отличается от современной. На судах среднего размера применялась приитивная система, состоявшая из одного или более весла, которые держали в руках и вставляли в кольца или закрепляли тросами на одном борту лодки на таком расстоянии от кормы, которое было удобно для рулевого. Такой «руль» мы видим на стене в гробнице вельможи IV династии Секнефера, расположенной в Гизе. Здесь лодкой управляют три человека, держащие в руках весла. Более совершенный метод заключался в том, что рулевое весло прикрепляли в двух местах и снабжали рычагом-румпелем. С помощью него весло поворачивалось и действовало как истинный руль. Иногда использовали одно весло, в других случаях их было два – по одному с каждого борта. На больших судах царицы Хатшепсут, перевозивших обелиски, было два укрепленных весла, располагавшиеся по бортам. Однако не следует думать, что суда, имевшие два рулевых весла, поворачивали, скажем, вправо за счет того, что плоскость правого весла устанавливалась под углом к водному потоку и наоборот. Если бы это делалось, то весло оторвалось бы. Каждое весло было отдельным рулем, и лодка поворачивалась вправо или влево с помощью их обоих, хотя угол каждого из них был разным и зависел от того, в какую сторону надо было повернуть. В тех случаях, когда на судне имелось несколько рулевых весел, одно весло служило рулем, а другие усиливали его по мере необходимости. На рис. 10 мы видим рулевое весло, установленное на одном из кораблей, которые принимали участие в экспедиции в Пунт, организованной царицей Хатшепсут. Весло (А) располагается на стойке (Б) и удерживается от соскальзывания вниз канатом (В), а к корпусу прикрепляется с помощью петли (Г). Весло поворачивалось с помощью румпеля (Д). Канаты, привязанные к одному борту лодки, проходили через рулевые стойки (Е) и оттуда вниз к другому борту. Они скручивались жгутом, который обеспечивал прочность всей системе управления.

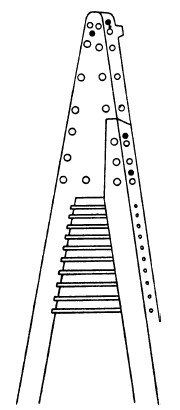

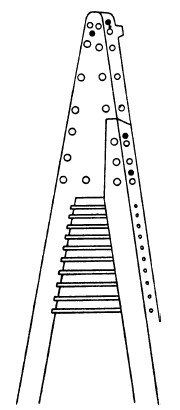

Рис. 11. Верхушка мачты небольшой плоскодонки, изображенной на рис. 8. Среднее царство, Эль-Берше

Когда египтяне отказались от лодок примитивной формы и стали делать на них закругленную корму, потребовалось только одно рулевое весло, которое устанавливали теперь по центру. Система рулевого управления этого типа изображена на модели корабля эпохи XI династии из гробницы Мекетра в Фивах (фото 13). Сейчас эта модель находится в Каирском музее. Снасти укреплялись на верху поддерживающего пиллерса для того, чтобы канат, удерживающий весло, не соскальзывал вниз. Единственное рулевое весло на лодке традиционной формы можно увидеть, например, в гробнице вельможи Хнумхотепа (XII династия) в Бени-Хасане. Она имеет очень высокий пиллерс, а длинное весло прикреплено почти к самому ахтерштевню с помощью петли.

Рис. 12. Уборка мачты на корабле эпохи IV династии. Гробница Абеби. Из Саккары; сейчас хранится в Каирском музее

В Древнем и Среднем царствах суда, по-видимому, всегда имели двойные мачты, которые соединялись в своей верхней части с помощью металлических или деревянных планок (рис. 11). Самая ранняя лодка такого типа изображена на рельефе времен фараона IV династии Снофру. В гробнице вельможи по имени Абеби, также эпохи IV династии, есть изображение моряков, опускающих двойную мачту (рис. 12), а на рельефе из гробницы сановника по имени Ипи (IV династия) мы видим судно с двойной мачтой, идущее под парусом (рис. 13).

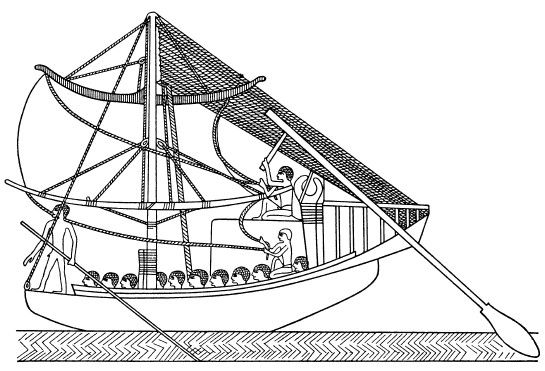

Рис. 13. Корабль эпохи IV династии, идущий под парусом. Гробница Ипи. Из Саккары, сейчас хранится в Каирском музее

На других изображениях видно, что мачту вместе с реями опускали на две деревянные подставки, в верхней части которых делались такие же углубления, как и там, куда вставляли весла. Пересекающиеся снасти на судах с двойной мачтой, которые мы видим на ее вершине, скорее всего, служили для крепления многочисленных штагов, которые шли от нее к корме.

Изучение способов подъема паруса имеет очень большое значение, поскольку мы встречаем подъемные тали, использовавшиеся египтянами, только на изображениях судов. Изучение этих талей поможет нам понять, как египтяне поднимали тяжелые блоки во время строительства храмов и пирамид.

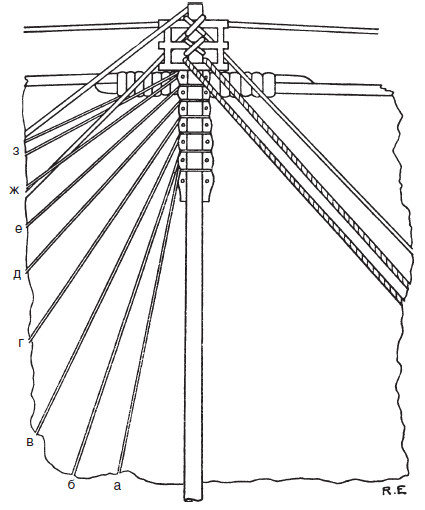

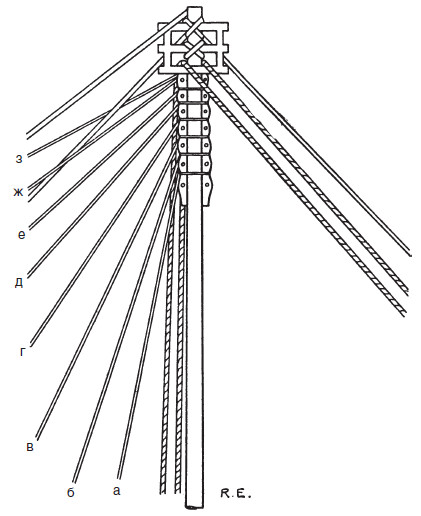

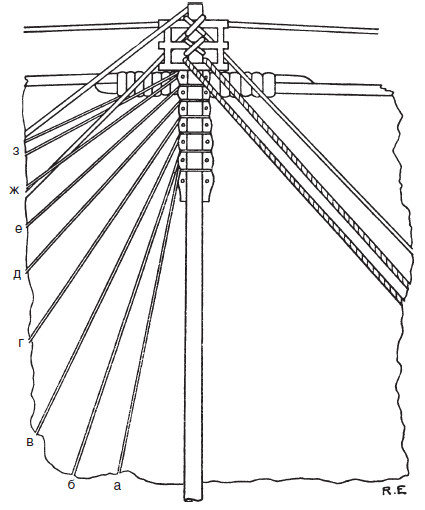

Рис. 14. Схема верхней части мачты, установленной на торговом судне царицы Хатшепсут, с поднятым парусом. XVIII династия, Дейр-эль-Бахри

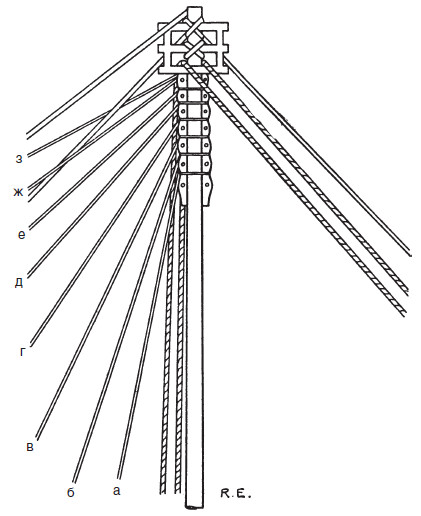

На судне Ипи (рис. 13) тали видны очень хорошо. Мачта удерживается в вертикальном положении многочисленными тросами, которые закреплены на корме, а один – на носу. (У судов с одинарной мачтой наверняка имелись ванты, но их изображений на рельефах и моделях нет.) Парусом, прикрепленным сверху и снизу к соответствующим реям, управляют два человека – один держит два троса, привязанные к верхней рее, а другой – к нижней. Нижняя рея поддерживается четырьмя топенантами, которые крепятся к мачте. Верхняя рея, а значит, и сам парус, поддерживается фалами, хотя по этому рисунку трудно понять, сколько их и как они крепятся. Это судно не имеет блоков; вместо них установлены деревянные или металлические кольца, привязанные к мачте. На изображениях больших торговых судов эпохи XVIII династии из Дейр-эль-Бахри (рис. 14 и 15)[15] видно, что для поддержки реи при поднятом парусе использовались всего два фала, остальные (а – з) – это всего лишь топенанты, поддерживающие нижнюю рею.

Рис. 15. Схема устройства надводной части торгового корабля эпохи царицы Хатшепсут с убранным парусом

Странное приспособление на мачте, к которому они привязаны, не может поэтому быть блоками, как предполагали некоторые исследователи. В единственном месте, где можно было бы ожидать увидеть блок, нет ничего, похожего на него, а фалы просто проходят через гладкую металлическую рамку, привязанную к верхушке мачты. Совершенно ясно, что на судне любого размера трение снасти в данном случае должно быть очень сильным, особенно когда парус поднят. На других изображениях мы часто видим людей, которые стоят на нижней рее, – скорее всего, они помогают поднимать парус, подталкивая его снизу, поэтому фал чаще провисал, чем терся о рамку. По этой же причине, вероятно, нижняя рея поддерживалась чрезмерным числом топенантов, которые изображались на всех моделях и рельефах парусных судов египтян.

Нам известны сотни моделей и изображений египетских парусных судов, но ни на одном из них нет блоков, по крайней мере в династическое время[16], из чего мы можем сделать вывод, что египтяне их не знали.

Более того, если бы они были известны и использовались при сооружении зданий для подъема каменных блоков, мы могли бы ожидать, что подобные блоки будут найдены в храмовых тайниках, которые устраивались при их основании, среди инструментов, катков, корзин, форм для производства кирпича и других вещей, часто хранившихся здесь, но ничего найдено не было.

Более подробное описание египетских судов не входит в задачу нашей книги. Читатель, который хочет изучить все ремесла, процветающие в Египте, может обратиться к книгам Рейснера «Каталог Каирского музея: Модели судов и лодок» и к книге Боро «Изучение египетского кораблестроения» (Записки Французского института). Последнее исследование появилось в 1927 году и содержит ссылки на все статьи по этому вопросу, которые были опубликованы до этого.

Рис. 6. Чертеж царской ладьи, изображенной на фото 11

Мы получили знания о древнеегипетских судах из следующих источников: а) описания их средних размеров, которые приводят египетские и античные авторы; в) царских ладей эпохи XII династии, которые были захоронены рядом с северной пирамидой в Дахшуре; г) многочисленных изображений судов, использовавшихся как для прогулок, так и для перевозки грузов, большая часть из которых имеет средние размеры, на стенах древних гробниц; д) многочисленных моделей увеселительных, грузовых и религиозных судов, которые при некоторых династиях клали в гробницы.

Рис. 7. Люди, строящие лодку. Гробница Хнумхотепа в Бени-Хасане, XII династия

В египетских источниках до нас дошли описания следующих древних судов: ладьи фараона Снофру, изготовленной из кедра и имеющей длину 100 локтей (52,4 м); ладьи вельможи VI династии Уни, которая была изготовлена из акации и имела длину 60 локтей (31,4 м) и ширину 30 локтей (15,7 м) – в своей автобиографии он утверждает, что она была построена за 17 дней; и ладьи фараона Тутмеса I, которая имела длину 120 локтей (62,8 м) и ширину 40 локтей (21 м). Античные авторы приводят размеры некоторых древних судов и лодок, но нам это мало чем может помочь.

Плиний в своей «Естественной истории» (XXXVI, гл. 14) пишет, что царь Птолемей Филадельф построил судно, чтобы перевезти в Александрию обелиск. Под обелиском (который лежал на боку) прорубили канал, и баржа, подведенная под обелиск и избавленная от балласта, приняла вес памятника на себя.

Рис 8. Модель лодки-плоскодонки. Среднее царство. Из Эль-Берше. Мачта изображена на рис. 11

Другие античные авторы утверждают, что для плавания по Нилу строились большие корабли. Упоминаются суда, на которых было от 40 до 50 банок для гребцов, но если под словом «банка» эти писатели понимали два ряда гребцов, один над другим, то в это трудно поверить. Говорят, что Птолемей Филадельф приказал построить судно длиной более 90 м и высотой около 9 м; утверждают также, что этому фараону принадлежало больше кораблей, чем любому другому, и что он имел два 30-рядных судна и четыре 14-рядных.

Египтяне умели строить не только суда для перевозки грузов огромного веса, но и корабли для морских плаваний. Упоминания о таких кораблях встречаются уже во времена фараона IV династии Снофру, и в течение всей истории Египта к берегам Палестины и Восточного Средиземноморья постоянно отправлялись морские экспедиции. В правление царицы Хатшепсут к побережью Красного моря (Пунта) была отправлена крупная торговая экспедиция – впечатляющее число изображений судов было высечено на стенах ее храма в Дейр-эль-Бахри.

Египтяне строили свои лодки совсем не так, как мы, и способы их постройки описал Геродот (II, 96). Обшивка лодки изготовлялась путем соединения небольших досок, никаких шпангоутов у лодки не было. Боковую прочность судну придавали поперечные бимсы, шедшие от борта к борту по всей его длине. На моделях лодок видно, что продольная прочность обеспечивалась с помощью троса или тросов, закрепленных на обеих оконечностях судна и проходивших через две стойки, располагавшиеся на расстоянии одной трети и двух третей ее длины, образуя то, что англичане называют «связкой королевы», а американцы – «свиным скелетом». Таким способом была построена царская ладья из Дахшура, относящаяся к эпохе XII династии, которая хранится сейчас в музее Каира (фото 11), причем доски соединены при помощи шипов, вставленных в пазы (рис. 6). Изображения со сценами постройки таких лодок часто встречаются на стенах гробниц (рис. 7), где хорошо видна «лоскутная» поверхность этих судов, так как доски очень коротки.

Почему египтяне строили свои суда из коротких досок? Может быть, из-за того, что в Египте не было деревьев, из которых можно было бы получить длинные? Ответа на этот вопрос мы не знаем. Однако возникает еще один очень важный вопрос, на который, учитывая отсутствие необходимых данных, ответить очень трудно, – все ли суда строились по «лоскутному» принципу или нет? Модели лодок никак не помогают нам получить ответ, поскольку они все сделаны либо из одного куска, либо имеют форму плоскодонок и изображают, очевидно, небольшие лодки. Скорее всего, из малых досок строились суда средних размеров.

Единственное дошедшее до нас изображение корабля, способного перевозить грузы огромного веса, находится в Дейр-эль-Бахри, где это судно нагружено двумя обелисками[14], уложенными рядом друг с другом (рис. 9). Хорошо видно, что, несмотря на свои огромные размеры, судно имеет традиционную для всех египетских лодок форму. Оно, скорее всего, повторяет форму примитивных лодок из папируса, которые до сих пор используются в верховьях Нила (фото 12). На судне, перевозящем обелиски, мы видим три ряда банок.

Рис. 9. Большая баржа царицы Хатшепсут, на которой были перевезены оба ее обелиска. Храм Дейр-эль-Бахри, Фивы

Изучая это изображение, следует помнить вот о чем: во-первых, художник сделал свой рисунок на стене не с натуры, а с быстрых зарисовок, сделанных им во время прибытия судна на место. Отсюда вовсе не следует, что он хорошо разбирался во всех деталях судов – и вправду, по тому, как он изобразил снасти, становится ясно, что это был явный дилетант. Во-вторых, следует иметь в виду, что, когда египтянин хотел изобразить один объект внутри другого или позади него, он часто рисовал дальний предмет поверх ближайшего. Глядя на рисунок, можно подумать, что обелиски лежали на палубе, хотя они могли быть внутри барки. Это исключает возможность того, что судно имело три ряда банок, если, конечно, его не сооружали вокруг обелисков. Исследователь не получает из этого рисунка никакого представления о том, каково было внутреннее строение подобных баржей; они никак не могли быть построены «лоскутным» способом, поскольку их борта никогда бы не выдержали веса обелисков, даже если бы были укреплены серией «связок королевы». Большие суда, вероятнее всего, представляли собой плоты из древесных стволов, которым, при необходимости, придавалась форма лодки.

Осадка таких судов могла быть большой, но не такой, чтобы помешать им спуститься по Нилу во время разлива. Время, отведенное на сооружение большого корабля Уни, – семнадцать дней – вполне реально, тем более что нигде не указано, что она имела такую же форму, что и судно царицы Хатшепсут.

Наличие стягивающих тросов на грузовой барже царицы Хатшепсут, а также бимсов, концы которых видны на рельефе (рис. 9), не обязательно означает, что лодка имела «лоскутное» строение. Плот, который был построен из многочисленных бревен, связанных друг с другом или соединенных каким-нибудь другим способом, вероятно, не мог обойтись без них – они помогали ему сохранить форму лодки. Читатель может судить, как мало мы знаем о судах, перевозивших тяжелые грузы.

Рис. 10. Устройство рулевых весел на торговых судах царицы Хатшеп-сут, XVIII династия. Храм Дейр-эль-Бахри

Необычная форма египетских судов потребовала создания системы управления, которая сильно отличается от современной. На судах среднего размера применялась приитивная система, состоявшая из одного или более весла, которые держали в руках и вставляли в кольца или закрепляли тросами на одном борту лодки на таком расстоянии от кормы, которое было удобно для рулевого. Такой «руль» мы видим на стене в гробнице вельможи IV династии Секнефера, расположенной в Гизе. Здесь лодкой управляют три человека, держащие в руках весла. Более совершенный метод заключался в том, что рулевое весло прикрепляли в двух местах и снабжали рычагом-румпелем. С помощью него весло поворачивалось и действовало как истинный руль. Иногда использовали одно весло, в других случаях их было два – по одному с каждого борта. На больших судах царицы Хатшепсут, перевозивших обелиски, было два укрепленных весла, располагавшиеся по бортам. Однако не следует думать, что суда, имевшие два рулевых весла, поворачивали, скажем, вправо за счет того, что плоскость правого весла устанавливалась под углом к водному потоку и наоборот. Если бы это делалось, то весло оторвалось бы. Каждое весло было отдельным рулем, и лодка поворачивалась вправо или влево с помощью их обоих, хотя угол каждого из них был разным и зависел от того, в какую сторону надо было повернуть. В тех случаях, когда на судне имелось несколько рулевых весел, одно весло служило рулем, а другие усиливали его по мере необходимости. На рис. 10 мы видим рулевое весло, установленное на одном из кораблей, которые принимали участие в экспедиции в Пунт, организованной царицей Хатшепсут. Весло (А) располагается на стойке (Б) и удерживается от соскальзывания вниз канатом (В), а к корпусу прикрепляется с помощью петли (Г). Весло поворачивалось с помощью румпеля (Д). Канаты, привязанные к одному борту лодки, проходили через рулевые стойки (Е) и оттуда вниз к другому борту. Они скручивались жгутом, который обеспечивал прочность всей системе управления.

Рис. 11. Верхушка мачты небольшой плоскодонки, изображенной на рис. 8. Среднее царство, Эль-Берше

Когда египтяне отказались от лодок примитивной формы и стали делать на них закругленную корму, потребовалось только одно рулевое весло, которое устанавливали теперь по центру. Система рулевого управления этого типа изображена на модели корабля эпохи XI династии из гробницы Мекетра в Фивах (фото 13). Сейчас эта модель находится в Каирском музее. Снасти укреплялись на верху поддерживающего пиллерса для того, чтобы канат, удерживающий весло, не соскальзывал вниз. Единственное рулевое весло на лодке традиционной формы можно увидеть, например, в гробнице вельможи Хнумхотепа (XII династия) в Бени-Хасане. Она имеет очень высокий пиллерс, а длинное весло прикреплено почти к самому ахтерштевню с помощью петли.

Рис. 12. Уборка мачты на корабле эпохи IV династии. Гробница Абеби. Из Саккары; сейчас хранится в Каирском музее

В Древнем и Среднем царствах суда, по-видимому, всегда имели двойные мачты, которые соединялись в своей верхней части с помощью металлических или деревянных планок (рис. 11). Самая ранняя лодка такого типа изображена на рельефе времен фараона IV династии Снофру. В гробнице вельможи по имени Абеби, также эпохи IV династии, есть изображение моряков, опускающих двойную мачту (рис. 12), а на рельефе из гробницы сановника по имени Ипи (IV династия) мы видим судно с двойной мачтой, идущее под парусом (рис. 13).

Рис. 13. Корабль эпохи IV династии, идущий под парусом. Гробница Ипи. Из Саккары, сейчас хранится в Каирском музее

На других изображениях видно, что мачту вместе с реями опускали на две деревянные подставки, в верхней части которых делались такие же углубления, как и там, куда вставляли весла. Пересекающиеся снасти на судах с двойной мачтой, которые мы видим на ее вершине, скорее всего, служили для крепления многочисленных штагов, которые шли от нее к корме.

Изучение способов подъема паруса имеет очень большое значение, поскольку мы встречаем подъемные тали, использовавшиеся египтянами, только на изображениях судов. Изучение этих талей поможет нам понять, как египтяне поднимали тяжелые блоки во время строительства храмов и пирамид.

Рис. 14. Схема верхней части мачты, установленной на торговом судне царицы Хатшепсут, с поднятым парусом. XVIII династия, Дейр-эль-Бахри

На судне Ипи (рис. 13) тали видны очень хорошо. Мачта удерживается в вертикальном положении многочисленными тросами, которые закреплены на корме, а один – на носу. (У судов с одинарной мачтой наверняка имелись ванты, но их изображений на рельефах и моделях нет.) Парусом, прикрепленным сверху и снизу к соответствующим реям, управляют два человека – один держит два троса, привязанные к верхней рее, а другой – к нижней. Нижняя рея поддерживается четырьмя топенантами, которые крепятся к мачте. Верхняя рея, а значит, и сам парус, поддерживается фалами, хотя по этому рисунку трудно понять, сколько их и как они крепятся. Это судно не имеет блоков; вместо них установлены деревянные или металлические кольца, привязанные к мачте. На изображениях больших торговых судов эпохи XVIII династии из Дейр-эль-Бахри (рис. 14 и 15)[15] видно, что для поддержки реи при поднятом парусе использовались всего два фала, остальные (а – з) – это всего лишь топенанты, поддерживающие нижнюю рею.

Рис. 15. Схема устройства надводной части торгового корабля эпохи царицы Хатшепсут с убранным парусом

Странное приспособление на мачте, к которому они привязаны, не может поэтому быть блоками, как предполагали некоторые исследователи. В единственном месте, где можно было бы ожидать увидеть блок, нет ничего, похожего на него, а фалы просто проходят через гладкую металлическую рамку, привязанную к верхушке мачты. Совершенно ясно, что на судне любого размера трение снасти в данном случае должно быть очень сильным, особенно когда парус поднят. На других изображениях мы часто видим людей, которые стоят на нижней рее, – скорее всего, они помогают поднимать парус, подталкивая его снизу, поэтому фал чаще провисал, чем терся о рамку. По этой же причине, вероятно, нижняя рея поддерживалась чрезмерным числом топенантов, которые изображались на всех моделях и рельефах парусных судов египтян.

Нам известны сотни моделей и изображений египетских парусных судов, но ни на одном из них нет блоков, по крайней мере в династическое время[16], из чего мы можем сделать вывод, что египтяне их не знали.

Более того, если бы они были известны и использовались при сооружении зданий для подъема каменных блоков, мы могли бы ожидать, что подобные блоки будут найдены в храмовых тайниках, которые устраивались при их основании, среди инструментов, катков, корзин, форм для производства кирпича и других вещей, часто хранившихся здесь, но ничего найдено не было.

Более подробное описание египетских судов не входит в задачу нашей книги. Читатель, который хочет изучить все ремесла, процветающие в Египте, может обратиться к книгам Рейснера «Каталог Каирского музея: Модели судов и лодок» и к книге Боро «Изучение египетского кораблестроения» (Записки Французского института). Последнее исследование появилось в 1927 году и содержит ссылки на все статьи по этому вопросу, которые были опубликованы до этого.

Глава 5

Подготовка к строительству

В древние времена, как и сейчас, прежде чем приступить к строительству, необходимо было сделать много вещей. Следовало направить фараону план – а может быть, и модель – будущего здания. Фараон лично, или через своего заместителя, официально определял сроки строительства, проводил необходимые церемонии во время его закладки и приносил жертвы богу, которому посвящалось здание. Архитектор, в свою очередь, после подготовки плана должен был обеспечить бесперебойную доставку нужного количества камня из каменоломен, которые часто располагались очень далеко, и после предварительных формальностей должен был с большой точностью разбить оси стен будущего здания.

К счастью, мы знаем многое о том, какие подготовительные работы проводились до начала строительства. Сохранились чертежи и модели; по рельефам на стенах храмов можно составить представление о церемониях закладки, а в гробницах иногда встречаются изображения, по которым можно догадаться о том, как происходила разметка расстояний на земле. Что касается остального, то ученому приходится делать предположения на основе имеющихся фактов.

Очевидно, существовали дворцовые архивы, где хранились планы храмов, ибо в одной из крипт Дендеры есть надпись, в которой говорится о том, что план храма, вычерченный с использованием древних размеров, был найден во дворце фараона Пепи.

В другой надписи утверждается, что фараон Тутмес III, найдя план времен фараона Хуфу, приказал провести реставрационные работы. Впрочем, древние утверждения подобного рода часто бывают очень расплывчатыми, и читатель не знает, сообщается ли в них о реальных действиях или о фантазиях жрецов, которые хотели придать особую значимость своему посту и всему тому, что с ним связано.

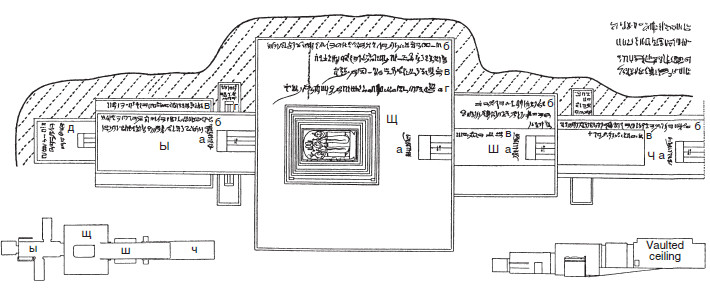

Рис. 16. Фасад и вид сбоку молельни, изображенные на папирусе. XVIII династия. Из Гураба

Египтяне могли нарисовать здание в различных проекциях, то есть изобразить его, например, сбоку или сзади, но в качестве доказательств до нас дошел всего один такой пример (рис. 16), который хранится теперь в Университетском колледже в Лондоне. По-видимому, он был найден в Гурабе и датируется, вероятно, эпохой XVIII династии. На нем, скорее всего, изображены фасад и вид сбоку молельни; причем план был выполнен черными чернилами на куске папируса, расчерченного красным на квадраты. Нам известны планы гробниц и поместий, на которых мы часто видим дверные проемы, пилоны, алтари и так далее, изображенные в том же стиле, в каком в Средние века в Европе рисовали географические карты. Кое-где египтяне указывали на своих планах размеры, но в совершенно недостаточном количестве. Их стиль строительства в древности был более традиционным, чем сейчас, и чем более традиционным было сооружение, тем меньше была необходимость вдаваться в подробности. Однако большинство египетских планов дает четкое представление о том, какое здание должно было быть построено.

Хотя до нас дошел только один пример использования листов, разделенных на квадраты, в качестве основы для архитектурных чертежей (рис. 16), это, вероятно, было обычным явлением, поскольку изображения почти всех рельефов на стенах гробниц и храмов наносились сначала на разграфленную поверхность. Метод деления этих поверхностей на квадраты применялся для того, чтобы отметить равные отрезки по краям той площади, на которой планировалось создать рельеф или рисунок. К поверхности стены прикладывалась веревка, смоченная красной охрой или сажей. Египтяне, по-видимому, довольно редко использовали для разметки «линейку» или кисточки из тростника, да и поверхности, на которые они наносили сетку, не были приспособлены для этого. Иногда веревки, с помощью которых производилось линование, наматывались на тростниковые кисточки, использовавшиеся для нанесения красок на рисунки (фото 63).

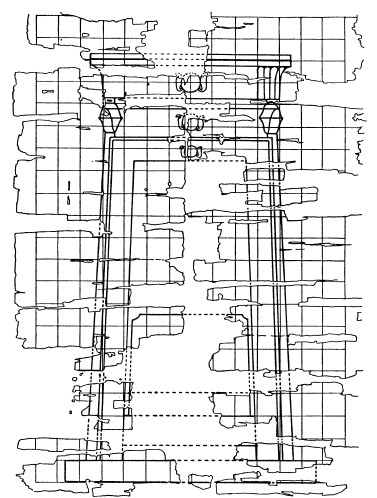

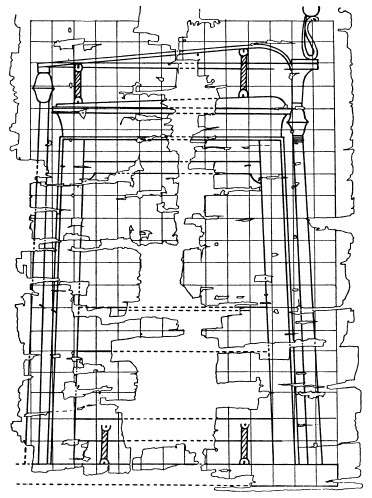

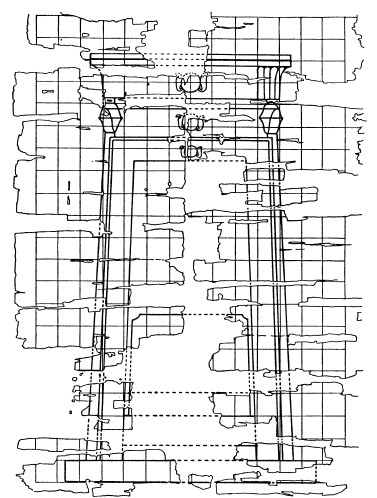

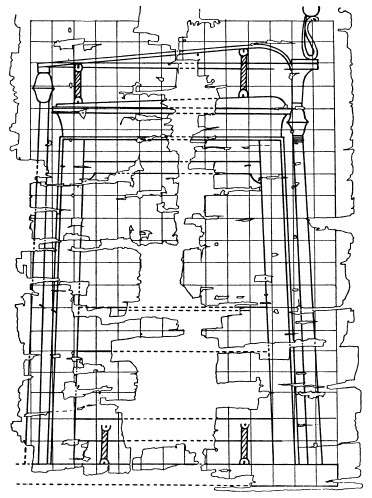

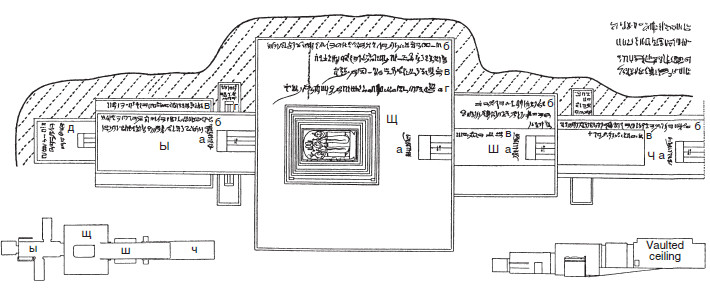

Рис. 17. Древний план гробницы Рамсеса IV на папирусе

Одним из самых интересных планов, на котором указаны размеры, является план гробницы Рамсеса IV на папирусе, хранящемся в Турине (рис. 17). Этот план подробно описан Аланом Гардинером и Говардом Картером в «Журнале египетской археологии», том IV. На плане дверные проемы показаны в фасадной проекции. Подписи, сделанные иератическим письмом, называют разные части гробницы, а также их размеры в локтях, ладонях и пальцах. Размеры плана 86 х 24 см. Гора, в которой должна была быть высечена гробница, изображена в виде коричневой поверхности с чередующимися рядами красных и белых точек, напоминающими то, что мы теперь называем штриховкой. Вполне возможно, что линия, шедшая в нижней части плана, повторяла очертания верхней, однако, скорее всего, она была горизонтальной и обозначала основание горы. Эта гора, как и двери, показана в профиль, хотя план гробницы представляет собой вид сверху. На этом плане, с современной точки зрения, размеры даны безо всякой системы – например, не указана ширина дверных проемов. Стены обозначены двумя параллельными линиями, расположенными близко друг от друга. Очень интересной частью гробницы является камера Щ, где вокруг саркофага показаны пять стен, которые представляют собой не что иное, как «гнездо» ковчегов, аналогичных тем, что были найдены в гробнице Тутанхамона. Внутри стен внешнего ковчега расположено нечто опирающееся на четыре угловых столба и обозначенное одной линией, а не двумя, как стены. Скорее всего, это покров над всеми внутренними ковчегами. Мы приводим здесь перевод иератических надписей на плане (сделанный доктором Гардинером).

КАМЕРА Ч:

а. Ее дверь заперта[17].

б. Четвертый коридор имеет длину 25 локтей, ширину – 6 локтей, высоту – 9 локтей 4 ладони; контуры были начерчены, высечены, заполнены красками и закончены.

в. Наклонная плоскость в 20 локтей; ширина ее 5 локтей 1 ладонь.

г. Эта камера длиной 2 локтя, ширина – 1 локоть 2 ладони, высота – 1 локоть 2 ладони.

КАМЕРА Ш:

а. Ее дверь заперта.

б. Зал ожидания длиной 9 локтей, шириной 8 локтей, высотой 8 локтей; контуры были начерчены, высечены, заполнены красками и закончены.

в. Конец наклонной плоскости, ведущей к саркофагу, длиной 3 локтя. (Эта надпись сделана в другом месте, чтобы можно было изобразить дверь.)

КАМЕРА Щ:

а. Ее дверь заперта.

б. Дом золота, где ОН[18] покоится, длиной 16 локтей, шириной 16 локтей, высотой 10 локтей; контуры начерчены, высечены, заполнены красками и закончены, были снабжены вещами Его Величества по обе стороны, вместе с Божественной Эннеадой, которая в Дуате (загробный мир).

в. Общая длина, начиная с первого коридора до Дома золота, – 136 локтей 2 ладони.

г. Начиная от Дома золота до Внутренней Сокровищницы – 24 локтя 3 ладони. Всего – 160 локтей 5 ладоней.

КАМЕРА Ы:

а. Ее дверь заперта.

б. Коридор места для шабти – 14 локтей 3 ладони, ширина – 5 локтей, высота – 6 локтей 3 ладони 2 пальца; контуры были начерчены, высечены, заполнены красками и закончены. И юг ее тоже.

в. Место упокоения богов – 4 локтя 4 ладони, высота – 1 локоть 5 ладоней, глубина – 1 локоть 3 ладони 2 пальца.

г. Сокровищница слева – 10 локтей, ширина – 3 локтя, высота – 3 локтя 3 ладони.

д. Внутренняя Сокровищница – 10 локтей, ширина 3 локтя 3 ладони, высота – 4 локтя.

Размеры, приведенные в этом папирусе, в основном совпадают с реальными размерами гробницы Рамсеса IV. Некоторые из них выдержаны очень точно, другие немного отличаются, но причиной этого, вероятно, являются изменения, внесенные в первоначальный план, а не ошибки строителей. На рисунке реальный план и разрез гробницы Рамсеса IV даны для сравнения с ее древним планом. На обратной стороне папируса приводятся размеры царской гробницы, но они сильно отличаются от размеров гробницы Рамсеса IV. Скорее всего, эти цифры относятся к гробнице какого-то другого фараона.

К счастью, мы знаем многое о том, какие подготовительные работы проводились до начала строительства. Сохранились чертежи и модели; по рельефам на стенах храмов можно составить представление о церемониях закладки, а в гробницах иногда встречаются изображения, по которым можно догадаться о том, как происходила разметка расстояний на земле. Что касается остального, то ученому приходится делать предположения на основе имеющихся фактов.

Очевидно, существовали дворцовые архивы, где хранились планы храмов, ибо в одной из крипт Дендеры есть надпись, в которой говорится о том, что план храма, вычерченный с использованием древних размеров, был найден во дворце фараона Пепи.

В другой надписи утверждается, что фараон Тутмес III, найдя план времен фараона Хуфу, приказал провести реставрационные работы. Впрочем, древние утверждения подобного рода часто бывают очень расплывчатыми, и читатель не знает, сообщается ли в них о реальных действиях или о фантазиях жрецов, которые хотели придать особую значимость своему посту и всему тому, что с ним связано.

Рис. 16. Фасад и вид сбоку молельни, изображенные на папирусе. XVIII династия. Из Гураба

Египтяне могли нарисовать здание в различных проекциях, то есть изобразить его, например, сбоку или сзади, но в качестве доказательств до нас дошел всего один такой пример (рис. 16), который хранится теперь в Университетском колледже в Лондоне. По-видимому, он был найден в Гурабе и датируется, вероятно, эпохой XVIII династии. На нем, скорее всего, изображены фасад и вид сбоку молельни; причем план был выполнен черными чернилами на куске папируса, расчерченного красным на квадраты. Нам известны планы гробниц и поместий, на которых мы часто видим дверные проемы, пилоны, алтари и так далее, изображенные в том же стиле, в каком в Средние века в Европе рисовали географические карты. Кое-где египтяне указывали на своих планах размеры, но в совершенно недостаточном количестве. Их стиль строительства в древности был более традиционным, чем сейчас, и чем более традиционным было сооружение, тем меньше была необходимость вдаваться в подробности. Однако большинство египетских планов дает четкое представление о том, какое здание должно было быть построено.

Хотя до нас дошел только один пример использования листов, разделенных на квадраты, в качестве основы для архитектурных чертежей (рис. 16), это, вероятно, было обычным явлением, поскольку изображения почти всех рельефов на стенах гробниц и храмов наносились сначала на разграфленную поверхность. Метод деления этих поверхностей на квадраты применялся для того, чтобы отметить равные отрезки по краям той площади, на которой планировалось создать рельеф или рисунок. К поверхности стены прикладывалась веревка, смоченная красной охрой или сажей. Египтяне, по-видимому, довольно редко использовали для разметки «линейку» или кисточки из тростника, да и поверхности, на которые они наносили сетку, не были приспособлены для этого. Иногда веревки, с помощью которых производилось линование, наматывались на тростниковые кисточки, использовавшиеся для нанесения красок на рисунки (фото 63).

Рис. 17. Древний план гробницы Рамсеса IV на папирусе

Одним из самых интересных планов, на котором указаны размеры, является план гробницы Рамсеса IV на папирусе, хранящемся в Турине (рис. 17). Этот план подробно описан Аланом Гардинером и Говардом Картером в «Журнале египетской археологии», том IV. На плане дверные проемы показаны в фасадной проекции. Подписи, сделанные иератическим письмом, называют разные части гробницы, а также их размеры в локтях, ладонях и пальцах. Размеры плана 86 х 24 см. Гора, в которой должна была быть высечена гробница, изображена в виде коричневой поверхности с чередующимися рядами красных и белых точек, напоминающими то, что мы теперь называем штриховкой. Вполне возможно, что линия, шедшая в нижней части плана, повторяла очертания верхней, однако, скорее всего, она была горизонтальной и обозначала основание горы. Эта гора, как и двери, показана в профиль, хотя план гробницы представляет собой вид сверху. На этом плане, с современной точки зрения, размеры даны безо всякой системы – например, не указана ширина дверных проемов. Стены обозначены двумя параллельными линиями, расположенными близко друг от друга. Очень интересной частью гробницы является камера Щ, где вокруг саркофага показаны пять стен, которые представляют собой не что иное, как «гнездо» ковчегов, аналогичных тем, что были найдены в гробнице Тутанхамона. Внутри стен внешнего ковчега расположено нечто опирающееся на четыре угловых столба и обозначенное одной линией, а не двумя, как стены. Скорее всего, это покров над всеми внутренними ковчегами. Мы приводим здесь перевод иератических надписей на плане (сделанный доктором Гардинером).

КАМЕРА Ч:

а. Ее дверь заперта[17].

б. Четвертый коридор имеет длину 25 локтей, ширину – 6 локтей, высоту – 9 локтей 4 ладони; контуры были начерчены, высечены, заполнены красками и закончены.

в. Наклонная плоскость в 20 локтей; ширина ее 5 локтей 1 ладонь.

г. Эта камера длиной 2 локтя, ширина – 1 локоть 2 ладони, высота – 1 локоть 2 ладони.

КАМЕРА Ш:

а. Ее дверь заперта.

б. Зал ожидания длиной 9 локтей, шириной 8 локтей, высотой 8 локтей; контуры были начерчены, высечены, заполнены красками и закончены.

в. Конец наклонной плоскости, ведущей к саркофагу, длиной 3 локтя. (Эта надпись сделана в другом месте, чтобы можно было изобразить дверь.)

КАМЕРА Щ:

а. Ее дверь заперта.

б. Дом золота, где ОН[18] покоится, длиной 16 локтей, шириной 16 локтей, высотой 10 локтей; контуры начерчены, высечены, заполнены красками и закончены, были снабжены вещами Его Величества по обе стороны, вместе с Божественной Эннеадой, которая в Дуате (загробный мир).

в. Общая длина, начиная с первого коридора до Дома золота, – 136 локтей 2 ладони.

г. Начиная от Дома золота до Внутренней Сокровищницы – 24 локтя 3 ладони. Всего – 160 локтей 5 ладоней.

КАМЕРА Ы:

а. Ее дверь заперта.

б. Коридор места для шабти – 14 локтей 3 ладони, ширина – 5 локтей, высота – 6 локтей 3 ладони 2 пальца; контуры были начерчены, высечены, заполнены красками и закончены. И юг ее тоже.

в. Место упокоения богов – 4 локтя 4 ладони, высота – 1 локоть 5 ладоней, глубина – 1 локоть 3 ладони 2 пальца.

г. Сокровищница слева – 10 локтей, ширина – 3 локтя, высота – 3 локтя 3 ладони.

д. Внутренняя Сокровищница – 10 локтей, ширина 3 локтя 3 ладони, высота – 4 локтя.

Размеры, приведенные в этом папирусе, в основном совпадают с реальными размерами гробницы Рамсеса IV. Некоторые из них выдержаны очень точно, другие немного отличаются, но причиной этого, вероятно, являются изменения, внесенные в первоначальный план, а не ошибки строителей. На рисунке реальный план и разрез гробницы Рамсеса IV даны для сравнения с ее древним планом. На обратной стороне папируса приводятся размеры царской гробницы, но они сильно отличаются от размеров гробницы Рамсеса IV. Скорее всего, эти цифры относятся к гробнице какого-то другого фараона.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента