Страница:

Никто еще пока не объяснил, для чего они были сделаны. С другой стороны, в каменоломне Кау появление отверстия А (фото 9) вполне объяснимо – сюда привязывали веревку, по которой каменотесы поднимались к месту своей работы. Для того чтобы добраться до него пешком, надо было сделать крюк около 10 м. Я полагаю, что, когда дно каменоломен будет полностью расчищено, мы сможем понять, зачем были сделаны отверстия в скалах – вполне возможно, что для тех же самых целей, что и в каменоломне Кау.

Алебастр (кальцит), представляющий собой мягкий камень, добывался таким же способом, что и известняк и песчаник. Самый известный из алебастровых карьеров – Хет-Нуб, как его называли в древности, расположен в пустыне, примерно в 24 км юго-восточнее Эль-Амарны. По форме он напоминает огромную яму, врезанную в скалы на глубину более чем 18 м, в которую можно пройти по узкому наклонному проходу. Ширина карьера – около 100 м. По сторонам прохода на камне можно прочитать имена чиновников, которые отвечали за добычу камня, и фараонов, которые прислали их сюда. Некоторые имена датируются эпохой IV династии. Плоскость карьера пересекают большие трещины, которые облегчали добычу блоков после того, как были проведены предварительные работы. Сейчас в карьере валяется много огромных глыб, упавших со скал или доставленных сюда людьми, и вполне вероятно, что блоки частично обтесывались уже в карьере. Наверху прохода, ведущего в каменоломню, мы видим доказательство того, что обработка камня продолжалась и после того, как блок был поднят наверх. На пути от каменоломни до места обработки, в тех местах, где дорога становилась неровной, можно заметить следы насыпей – часто весьма крупных. Одни из них напоминают ущелья, другие – плоскую дорогу на волнообразной поверхности пустыни.

В надписях на стенах каменоломен указывается дата, когда был добыт камень, и имя человека, отвечавшего за эту работу, но не дается никакой информации о том, каким способом его добывали. В одной надписи в Туре, сделанной во времена Аменхотепа III, рассказывается о том, что фараон приказал возобновить добычу прекрасного известняка в галереях Аяна, «после того как его величество обнаружил, что они пришли в запустение». В Туре и Масаре можно часто увидеть и другой тип надписей, более позднего времени. В них встречается посвящение, обычно написанное демотическим письмом, богу, который был покровителем той галереи, где была сделана запись. Обычно в ней упоминались имя и принадлежность начальника бригады. В этих каменоломнях бригада рабочих, по-видимому, вела подсчет добытых блоков, отмечая на крыше перед началом работы положение плоскости забоя.

В Гебелейне имеется интересная надпись времен фараона XXI династии Несбанебджеда, в которой отмечается, что сюда было прислано 3000 человек для добычи камня, который должен был пойти на восстановление стены канала Тутмеса III, почти полностью разрушившейся. Предполагают, что каменоломню посетил сам фараон. В алебастровой каменоломне Хет-Нуб имеется надпись времен фараона V династии Менкаухора, в которой благородный египтянин по имени Уни отмечает, что из этого камня был высечен жертвенник и за семнадцать дней доставлен на берег Нила и что за такое же короткое время было изготовлено большое судно для его перевозки. В надписи в гробнице Джехутихотепа в Эль-Берше утверждается, что во времена Сенусерта III, XII династия, из этой каменоломни была привезена статуя, высотой 13 локтей (6,6 м), вес которой, должно быть, составил около 60 тонн. В надписи рассказывается о том, как трудно было транспортировать эту статую от каменоломни до реки. В Силсиле в надписи Сети I говорится, что этот фараон на шестом году своего правления послал 1000 человек для перевозки памятника и платил по 20 дебенов (1 кг 816 г) хлеба и по два пучка овощей на человека в день и что все рабочие получали по два льняных одеяния в месяц.

Войска в каменоломнях использовались не только для поддержания порядка. В письме эпохи VI династии, найденном в Саккаре, офицер, командовавший отрядом воинов, который располагался в карьерах Туры, в ответ на приказ руководства забрать одежду жалуется на то, что, проведя недавно со своими людьми шесть дней в городе, он так и не получил одежды, и указывает, что новая поездка за ней в город приведет к тому, что будет потерян целый день работы. Если бы этот отряд только охранял каменоломни, то офицер вряд ли бы жаловался на потерю целого дня. С другой стороны, если в его обязанности входило следить за тем, чтобы за день было добыто определенное количество камня, то его недовольство становится более понятным.

Глава 3

Алебастр (кальцит), представляющий собой мягкий камень, добывался таким же способом, что и известняк и песчаник. Самый известный из алебастровых карьеров – Хет-Нуб, как его называли в древности, расположен в пустыне, примерно в 24 км юго-восточнее Эль-Амарны. По форме он напоминает огромную яму, врезанную в скалы на глубину более чем 18 м, в которую можно пройти по узкому наклонному проходу. Ширина карьера – около 100 м. По сторонам прохода на камне можно прочитать имена чиновников, которые отвечали за добычу камня, и фараонов, которые прислали их сюда. Некоторые имена датируются эпохой IV династии. Плоскость карьера пересекают большие трещины, которые облегчали добычу блоков после того, как были проведены предварительные работы. Сейчас в карьере валяется много огромных глыб, упавших со скал или доставленных сюда людьми, и вполне вероятно, что блоки частично обтесывались уже в карьере. Наверху прохода, ведущего в каменоломню, мы видим доказательство того, что обработка камня продолжалась и после того, как блок был поднят наверх. На пути от каменоломни до места обработки, в тех местах, где дорога становилась неровной, можно заметить следы насыпей – часто весьма крупных. Одни из них напоминают ущелья, другие – плоскую дорогу на волнообразной поверхности пустыни.

В надписях на стенах каменоломен указывается дата, когда был добыт камень, и имя человека, отвечавшего за эту работу, но не дается никакой информации о том, каким способом его добывали. В одной надписи в Туре, сделанной во времена Аменхотепа III, рассказывается о том, что фараон приказал возобновить добычу прекрасного известняка в галереях Аяна, «после того как его величество обнаружил, что они пришли в запустение». В Туре и Масаре можно часто увидеть и другой тип надписей, более позднего времени. В них встречается посвящение, обычно написанное демотическим письмом, богу, который был покровителем той галереи, где была сделана запись. Обычно в ней упоминались имя и принадлежность начальника бригады. В этих каменоломнях бригада рабочих, по-видимому, вела подсчет добытых блоков, отмечая на крыше перед началом работы положение плоскости забоя.

В Гебелейне имеется интересная надпись времен фараона XXI династии Несбанебджеда, в которой отмечается, что сюда было прислано 3000 человек для добычи камня, который должен был пойти на восстановление стены канала Тутмеса III, почти полностью разрушившейся. Предполагают, что каменоломню посетил сам фараон. В алебастровой каменоломне Хет-Нуб имеется надпись времен фараона V династии Менкаухора, в которой благородный египтянин по имени Уни отмечает, что из этого камня был высечен жертвенник и за семнадцать дней доставлен на берег Нила и что за такое же короткое время было изготовлено большое судно для его перевозки. В надписи в гробнице Джехутихотепа в Эль-Берше утверждается, что во времена Сенусерта III, XII династия, из этой каменоломни была привезена статуя, высотой 13 локтей (6,6 м), вес которой, должно быть, составил около 60 тонн. В надписи рассказывается о том, как трудно было транспортировать эту статую от каменоломни до реки. В Силсиле в надписи Сети I говорится, что этот фараон на шестом году своего правления послал 1000 человек для перевозки памятника и платил по 20 дебенов (1 кг 816 г) хлеба и по два пучка овощей на человека в день и что все рабочие получали по два льняных одеяния в месяц.

Войска в каменоломнях использовались не только для поддержания порядка. В письме эпохи VI династии, найденном в Саккаре, офицер, командовавший отрядом воинов, который располагался в карьерах Туры, в ответ на приказ руководства забрать одежду жалуется на то, что, проведя недавно со своими людьми шесть дней в городе, он так и не получил одежды, и указывает, что новая поездка за ней в город приведет к тому, что будет потерян целый день работы. Если бы этот отряд только охранял каменоломни, то офицер вряд ли бы жаловался на потерю целого дня. С другой стороны, если в его обязанности входило следить за тем, чтобы за день было добыто определенное количество камня, то его недовольство становится более понятным.

Глава 3

Добыча твердых пород камня

В Древнем Египте для строительства использовали в основном розовый и серый гранит из Асуана, другие же породы применялись лишь время от времени. При строительстве храмов Великой и Второй пирамид в Гизе и двух храмов времен V династии в Абусире был использован базальт. Стены кенотафа Сети I в Абидосе, известного под названием Осирейона, а также погребальная камера в пирамиде Аменемхета III в Хаваре[8] сделаны из кварцита.

Сланцы из Вади-Хаммамат, заслужившие множество похвал и использовавшиеся для изготовления саркофагов и статуй, никогда не применялись для строительства.

Гранит разной окраски залегает на восточном берегу Нила в Асуане, а древние каменоломни расположены главным образом в районе между Нилом и железной дорогой Асуан – Шеллал. Глыбы, из которых вырубали блоки, встречаются здесь в изобилии. От каменоломни до Нила сохранились остатки больших насыпей, по которым блоки подвозили на берег реки.

Базальт добывали в Абу-Забале, недалеко от Ханги, его выходы есть и у Поста № 3 на дороге Каир – Суэц, а также в Кердасе, около Гизы. Предполагают, что базальтовый пол в храме у Великой пирамиды был выполнен частично из блоков, добытых в Кердасе, но доказательств этому нет.

Кварцит, самая прочная из пород, встречающихся в Египте, залегает в Гебель-Ахмаре («Красная гора») около Каира; есть еще один выход кварцита около Гебелейна. Полагают, что фиванские колоссы были сделаны из кварцита именно этого месторождения.

Хотя кварцит использовался для строительства, методы его добычи нуждаются в изучении, поскольку исключительная твердость его разновидностей требовала таких способов добычи, какие не применялись в гранитных карьерах.

Гранит добывали двумя способами: с помощью клиньев и дроблением шарами из долерита. Самые древние следы клиньев, которые использовали для того, чтобы отделить гранит от его ложа, поддающиеся точной датировке, видны на задней поверхности блоков крыши в пирамиде Менкаура в Гизе. Но лучше всего изучать древние способы добычи твердых пород камня с помощью клиньев в Асуане, хотя, к сожалению, ни один из многочисленных образцов нельзя точно датировать.

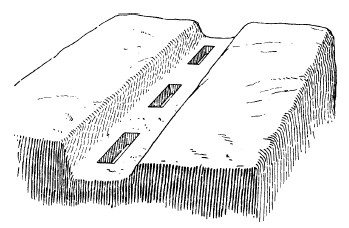

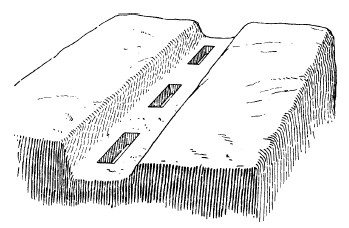

Рис. 3. Углубления для клиньев, вырубленные в гранитной каменоломне в Асуане

Здесь углубления для клиньев имеют продолговатую форму, длиной обычно около 7,5 см, и резко сужаются книзу, причем внутренняя поверхность этих выемок довольно гладкая. Скорее всего, они предназначались не для смоченных водой деревянных клиньев, поскольку из-за сужающихся, гладко отполированных краев эти клинья могли выскочить из выемок, не создав необходимого бокового давления на камень. Выемки для клиньев часто вырубали в днище канавки (рис. 3), и делалось это, по-видимому, потому, что поверхность глыбы весьма неоднородна и может раскрошиться, не удержав клин. Однако то там, то сям встречаются очень крупные выемки, в которые можно было вставить деревянные клинья, расширявшиеся после смачивания. Для вырубки выемок, без сомнения, использовали металлические инструменты, хотя камень могли раздробить и куском долерита, имевшим форму долота, который прикрепляли к рукоятке или держали в руках. Следует, однако, напомнить, что на некоторых гранитных поверхностях в Асуане найдены следы, которые никак не могли быть оставлены орудием из камня. Некоторые ученые полагают, что египтяне не могли применять металлические орудия для добычи камня твердых пород. Это конечно же неверно, но несомненно то, что из гранита и кварцита не вырубишь долотом таких же блоков, как из известняка, песчаника и алебастра.

На всех древних изваяниях, которые остались незаконченными, хорошо видно, что камень обрабатывали заостренным инструментом, и нам трудно поверить, что он был сделан из камня. На незаконченной статуэтке саисской эпохи из сланца, хранящейся в Каирском музее (фото 10), хорошо видны следы обработки. При каждом ударе откалывался небольшой кусочек камня, и можно проследить до дюжины ударов, которые были нанесены до того, как инструмент пришлось затачивать заново.

В наши дни единственным металлом, с помощью которого добывают блоки твердых пород, является сталь. Можно попробовать для этой цели медь, закалив ее нагревом и ковкой, но лишь для того, чтобы ответить на вопрос – имелись ли у египтян инструменты, приближавшиеся по своей прочности к тем, что изготовлены из инструментальной стали. Скорее всего, сталь такой прочности им была неизвестна. В древнеегипетском языке почти все металлы имели свое собственное наименование, и трудно поверить, чтобы слово «железо» могло означать также и сталь. Более того, ножевые изделия, включавшие в себя бритвы, долота, тесла, топоры и так далее, почти всегда делались из меди[9].

Если бы египтяне знали закаленную сталь, то, несомненно, изготовляли бы эти инструменты из нее. Изучение микроскопического разреза древнего медного инструмента показало, что его никогда не разогревали до температуры отжига, при которой кристаллическая структура металла исчезает. Древние медные инструменты уже давно лишились своей былой прочности – долото, к примеру, быстро тупится, если его вбивать в сравнительно прочный известняк. Если в сплаве присутствуют определенные примеси, например олово, то медь можно закалить до прочности мягкой стали, но и этого недостаточно, чтобы вырубить углы, скажем кварцитового саркофага, что египтяне делали с большим мастерством. Вполне возможно, что они знали секрет высокой закалки меди, который теперь утерян. Впрочем, закалка, представляющая собой молекулярную или кристаллическую деформацию, могла и исчезнуть с течением времени. Иногда появляются слухи о том, что древний способ закалки меди раскрыт, но никаких подробностей пока еще никто не предоставил.

Современный способ откалывания гранита с помощью клиньев никак не помогает нам понять методику древних. В наши дни для вырубания выемок в граните, куда потом вставляются клинья, используется инструмент под названием резец. Его изготовляют из шестиугольного стального прута толщиной 1,5 см. Этот прут разрезают на куски длиной 15 см, и кузнец расплющивает один из его концов, отчего длина резца увеличивается примерно до 20 см. Этот конец затачивается на камне и закаляется, чтобы не так быстро тупился. Опытные каменотесы стараются закалить только самый кончик резца, чтобы в случае поломки было потеряно как можно меньше металла. Для этого резец охлаждают после нагрева, опуская его в канавку, проделанную в камне и заполненную водой не более чем на 2,5 см. С помощью таких резцов в граните вырубают выемки для клиньев. По нему бьют молотком весом около 2,7 кг. Эти выемки располагают вдоль линии отрыва на расстоянии 7,5—10 см друг от друга (фото 8). Выемки делаются глубиной до 5 см, но не прямоугольной, как в древних храмах, а овальной формы, причем длинная ось овала проходит по намеченной линии отрыва. Хороший каменотес делает выемки для клиньев более широкими в нижней, а не в верхней части, чтобы кончик клина или «вилки» не касался камня. Стальные «вилки», используемые для раскалывания гранита, имеют длину от 7,5 до 12,5 см и овальное сечение. Их конусообразный наконечник имеет длину от 1,2 до 1,8 см. Их помещают в выемку, располагая таким образом, чтобы длинная ось овала находилась под прямым углом к линии отрыва, и с помощью ручного молота вбивают в камень. Затем по ним по очереди наносят один удар кувалдой, внимательно следя за тем, чтобы трещина в граните шла вдоль намеченной линии отрыва. Если же трещина пошла в другом направлении, и это было вовремя замечено, то положение дел можно исправить, пробив новую серию выемок от того места, где трещина пошла неправильно. Впрочем, в работе древних мастеров мы не видим такого исправления.

В наши дни рабочие следят, чтобы блок, вырубленный из скалы, сам падал на землю; если этого не происходит, то его высвобождают с помощью лома или талей. В карьерах Асуана можно увидеть блоки, которые с помощью клиньев были отделены от своего ложа, но на землю не упали. По-видимому, древние каменотесы оставили их на месте, поскольку у них не было металлических ломов. Только с помощью этого лома, если под рукой нет клещей с талями, можно отделить блок от скалы. Очевидно, древним было легче вырубить новый блок, чем проделать глубокие выемки для деревянных рычагов, с помощью которых можно было удалить не упавший на землю камень.

Египтяне использовали три вида молотков, хотя мы не знаем, какой из них применялся для вбивания клиньев. Первый – это обычная колотушка, которой работали скульпторы (фото 65), второй представлял собой булавовидный кусок дерева, которым били не только по долоту, но и по кольям (рис. 7 и 26), а третий – приспособление с двумя ручками, которое использовалось для нанесения мощных ударов. Сохранилось несколько образцов такого инструмента (один был сделан из черного гранита). По-видимому, он соответствует современной кувалде. Археологи не нашли молотков современного вида, однако было бы преждевременно утверждать, что египтяне их не знали.

Другой способ добычи гранита, который применяли тогда, когда из породы, выходившей на поверхность, нельзя было вырубить нужного размера блок, заключался в непрерывных ударах по скале шарами, выточенными из очень прочного зеленоватого камня, называемого долеритом. Это порода встречается в некоторых долинах в пустыне, расположенной между Нилом и Красным морем. Эти шары имели диаметр от 12,5 до 30 см и весили в среднем 5,5 кг.

Чаще всего их держали в руках (рис. 131 и фото 66), хотя, когда требовалось пробить большую разделительную канавку, эти шары, скорее всего, прикрепляли к рукоятке и использовали так же, как в наши дни на строительстве дорог в Египте используется трамбовка. Во всяком случае, нам известно, что инструменты из долерита прикреплялись к рукоятке – был найден кусок долерита эпохи XI династии, привязанный кожаными ремешками к двум деревянным палкам, – этот инструмент использовали для вырубания гробниц в Дейр-эль-Бахри (фото 64)[10]. Процесс вырубки крупного обелиска был подробно описан в книге Энгельбаха «Проблема обелисков», поэтому мы дадим здесь лишь краткое описание.

Для того чтобы найти большой кусок гранита, не имевший никаких изъянов, часто приходилось довольно сильно углубляться в тело скалы. В Асуане есть свидетельства, что для удаления верхних слоев на поверхности гранита разжигались огромные костры, которые обкладывали необожженными кирпичами. Когда раскаленный гранит поливают водой, он трескается и становится таким мягким, что куски его можно отламывать руками. Однако обжиг необходимо прекращать, прежде чем жар достигнет нужного блока. Следующим этапом было выравнивание верхней части блока – для этого по нему били долеритовыми шарами. На пирамидионе незаконченного обелиска в Асуане хорошо видны следы ударов этих шаров – поверхность этого обелиска разделена на квадраты со стороной примерно 30 см. Пока поверхность блока выравнивали, на той линии, по которой должна была пройти разделительная канавка, проделывали пробные отверстия квадратной формы шириной примерно в полметра. Вероятно, это делалось для того, чтобы убедиться, что в блоке на всем его протяжении нет серьезных изъянов. Эту работу, скорее всего, выполняли самые опытные рабочие, за достаточно короткое время. Пробные отверстия вырубались исключительно долеритовыми шарами – и это была очень трудная работа, поскольку пространство было весьма ограниченно.

Когда работы по созданию пробных отверстий приближались к концу, приступали к вырубке разделительной канавки. Длина этой канавки у асуанского обелиска равнялась 90 м. Ширина ее составляла примерно 75 см, и до сих пор хорошо видны вертикальные линии, нанесенные красной охрой. Иногда они продолжаются вниз и делят канавку на отрезки длиной 30 см. Дно канавки представляет собой два полукруглых углубления. Для того чтобы на вырубке канавки могло одновременно работать, не мешая друг другу, максимальное число людей, их размещали с интервалом в 60 см. Каждый рабочий дробил гранит с помощью долеритового шара по четырем направлениям – стоя спиной, а потом лицом к обелиску, он обрабатывал его края справа и слева от себя. Между ним и его соседями всегда оставалось расстояние в 30 см. Обрабатывая одну из стенок, рабочий должен был время от времени удалять гранитную пыль или крошку, которые скапливались в том месте, где он работал. Он сметал пыль в противоположную сторону от того места, где он сидел и бил по скале. Более эффективного метода организации работ не придумаешь.

В результате стороны канавки приобретали волнистую форму. Такие же волны видны на поверхности забоя выше асуанского обелиска, откуда был извлечен другой памятник огромного размера.

Если в процессе работы обнаруживались подозрительные трещины или пятна, то по всей длине этих участков проделывали дополнительные канавки, чтобы убедиться, что в скале нет серьезного изъяна. Отдельные части этих желобов часто полировались. В районе асуанского обелиска видно много таких желобов.

Когда разделительная канавка достигала нужной глубины, приступали к отделению обелиска от ложа. Если использовать клинья, вбивать под него или смачивать деревянные, то в его теле могло возникнуть напряжение, разное в разных местах, и такой длинный тонкий блок камня конечно же мог расколоться. Поэтому снизу его отделяли от скалы ударами тех же долеритовых шаров. Рабочие, вероятно, проделывали под обелиском галереи на определенном расстоянии друг от друга, заполняли их каким-то материалом, а затем убирали оставшиеся перемычки. Это был, по-видимому, самый сложный этап работы, поскольку долбить гранит приходилось в скрюченном положении. Судя по ложу, из которого был извлечен обелиск меньшего размера или похожий на него памятник, рабочие трудились под ним в разном темпе, хотя интервал в 60 см между каменотесами, как и следовало ожидать, сохранялся. Блоки для саркофагов, вероятно, вынимали с помощью клиньев, но опытные каменотесы, приложившие много усилий, чтобы добраться до хорошего куска гранита и отделить его канавкой от скалы, предпочитали все-таки отделять блоки для саркофагов от их ложа с помощью долеритовых шаров, если существовал хоть малейший риск образования трещин из-за неравномерного напряжения, которое обязательно возникает, когда для извлечения камня применяют клинья.

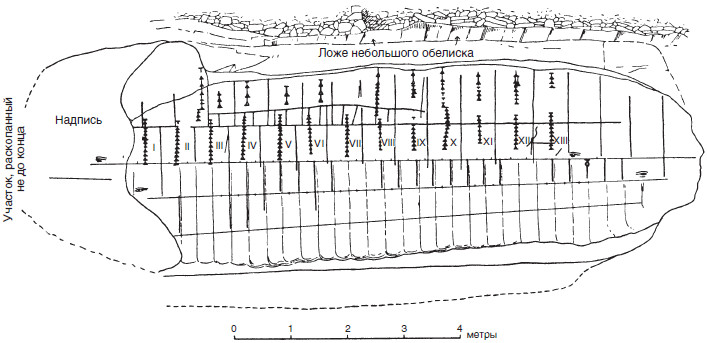

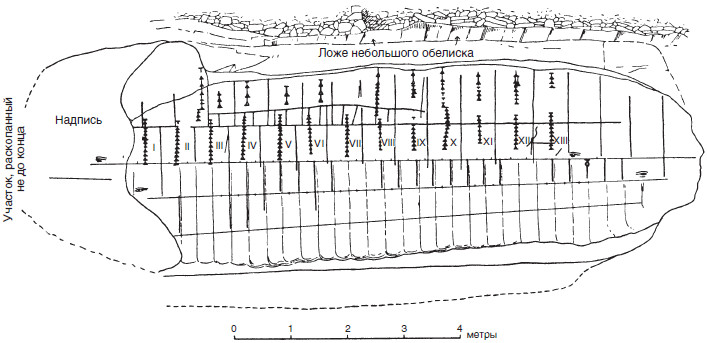

На плоскости забоя, расположенной выше асуанского обелиска (рис. 4), можно увидеть много интересного. Она покрыта линиями и пометками, сделанными красной охрой руками древних каменотесов.

Многие из них нам непонятны, но вертикальные красные линии, несомненно, свидетельствуют о том, что участки длиной 30 см объединены в пары. Кроме того, объем работ в разделительной канавке (для которой плоскость забоя является задней стенкой) измерялся, скорее всего, ее глубиной, а не количеством извлеченного камня. Отметки, похожие на красные цепочки, заканчиваются на высоте примерно 1,55 м от дна канавки. Поэтому вполне вероятно, что начальник бригады время от времени устанавливал в каждом участке канавки палку длиной в три локтя[11] и рисовал красной охрой маленькую горизонтальную черточку на скале, отмечая, где находится вершина палки. Эта линия соединялась с теми, что проходили выше, значками, похожими на перевернутую букву Y.

4. Отметки каменотесов на плоскости забоя около асуанского обелиска

Внутри прямоугольников (отмеченных на схеме латинскими цифрами) видны следы надписей, сделанных красной охрой, но они сильно выцвели, и прочитать их невозможно. Но если судить по другим каменоломням, то здесь, скорее всего, указаны названия бригад, которые обрабатывали именно этот участок канавки. В Гизе на блоках крыши разгрузочных камер Великой пирамиды и везде, где встречаются эти названия, обычно видны надписи, восхваляющие фараона.

Один из авторов этой книги провел серию экспериментов в Асуане и убедился, что утверждению царицы Хатшеп-сут, выбитому на цоколе стоящего в Карнаке обелиска, о том, что на создание двух обелисков ушло семь месяцев, вполне можно верить.

Таков способ добычи камня с помощью долеритовых шаров, который, с определенными модификациями, использовался для вырубки крупных монументов из всех разновидностей твердых пород. Его иногда использовали и для работы с твердым известняком, и в каменоломне Кау вырубка монумента, расположенного поверх прямоугольного блока (то есть выше линии АБ на фото 9), какой бы величины он ни был, несомненно, производилась с помощью этого метода. Это подтверждает и то, что никаких следов использования металлических инструментов там нет. Скальные гробницы в Кау также, в значительной степени, вырубались с помощью этих шаров, и только отделка производилась металлическими инструментами.

При добыче кварцита египтяне, по-видимому, применяли металлические инструменты в сочетании с долеритовыми шарами. Изучение выхода прочнейшего красного кварцита в Гебель-Ахмаре помогает нам понять, какие методы использовали древние каменотесы. Как и в гранитных каменоломнях, если нельзя было найти глыбу, из которой блок вынимался бы с помощью одних клиньев, вокруг намеченного кварцитового блока пробивалась разделительная канавка, а блок в конце концов отделяли с помощью клиньев, вбитых чаще всего снизу. Древние следы клиньев, которые до сих пор хорошо видны в каменоломнях Гебель-Ахмара, представляют собой не цепочку выемок, а одну непрерывную канавку, проходящую почти по всей длине блока. Клинья, скорее всего, были деревянными и смачивались водой. Следы таких длинных канавок для клиньев видны во многих местах в Гебель-Ахмаре[12], их глубина – около 7,5 см, и к центру они слегка сужаются. Края их довольно гладкие, но не полированные.

Метод вырубки разделительной канавки в кварците отличается от того, что использовался в гранитных каменоломнях. При работе с гранитом долеритовые шары дробили камень, и, если возникала такая необходимость, с их помощью можно было пробить в нем шахту. Прочный же красный кварцит Гебель-Ахмара, как выяснилось, нельзя было разбить одними только ударами шаров, хотя выступающий кусок легко сокрушался их мощными ударами. Способ вырубания разделительной канавки в кварците, по-видимому, был таким: с помощью остроконечного инструмента по линии будущих стен этой канавки пробивали два ряда отверстий, которые имели глубину около 5 см и располагались как можно ближе друг к другу, а между ними делался еще один такой же ряд (рис. 5). Эти ряды представляли собой миниатюрные разделительные канавки, между которыми располагались два каменных выступа. Эти выступы затем уничтожались ударами долеритовых шаров, и все повторялось сначала. Поверхность забоя на большой части кварцитового выступа имеет отклонение от вертикали на 10°. Если здесь использовали инструмент, похожий на кирку, то после удаления выступов следующий ряд отверстий делали, слегка отступая от предыдущего, из-за толщины инструмента. Из-за этого на боковой поверхности разделительной канавки образовывалась бороздка. Наличие таких бороздок – характерная черта каменоломен Гебель-Ахмара, и, насколько мне известно, их больше нигде нет. В нескольких местах стены разделительных канавок располагаются вертикально – так делали всегда, когда добывали большой блок. В этом случае на поверхности не оставалось бороздок.

Сланцы из Вади-Хаммамат, заслужившие множество похвал и использовавшиеся для изготовления саркофагов и статуй, никогда не применялись для строительства.

Гранит разной окраски залегает на восточном берегу Нила в Асуане, а древние каменоломни расположены главным образом в районе между Нилом и железной дорогой Асуан – Шеллал. Глыбы, из которых вырубали блоки, встречаются здесь в изобилии. От каменоломни до Нила сохранились остатки больших насыпей, по которым блоки подвозили на берег реки.

Базальт добывали в Абу-Забале, недалеко от Ханги, его выходы есть и у Поста № 3 на дороге Каир – Суэц, а также в Кердасе, около Гизы. Предполагают, что базальтовый пол в храме у Великой пирамиды был выполнен частично из блоков, добытых в Кердасе, но доказательств этому нет.

Кварцит, самая прочная из пород, встречающихся в Египте, залегает в Гебель-Ахмаре («Красная гора») около Каира; есть еще один выход кварцита около Гебелейна. Полагают, что фиванские колоссы были сделаны из кварцита именно этого месторождения.

Хотя кварцит использовался для строительства, методы его добычи нуждаются в изучении, поскольку исключительная твердость его разновидностей требовала таких способов добычи, какие не применялись в гранитных карьерах.

Гранит добывали двумя способами: с помощью клиньев и дроблением шарами из долерита. Самые древние следы клиньев, которые использовали для того, чтобы отделить гранит от его ложа, поддающиеся точной датировке, видны на задней поверхности блоков крыши в пирамиде Менкаура в Гизе. Но лучше всего изучать древние способы добычи твердых пород камня с помощью клиньев в Асуане, хотя, к сожалению, ни один из многочисленных образцов нельзя точно датировать.

Рис. 3. Углубления для клиньев, вырубленные в гранитной каменоломне в Асуане

Здесь углубления для клиньев имеют продолговатую форму, длиной обычно около 7,5 см, и резко сужаются книзу, причем внутренняя поверхность этих выемок довольно гладкая. Скорее всего, они предназначались не для смоченных водой деревянных клиньев, поскольку из-за сужающихся, гладко отполированных краев эти клинья могли выскочить из выемок, не создав необходимого бокового давления на камень. Выемки для клиньев часто вырубали в днище канавки (рис. 3), и делалось это, по-видимому, потому, что поверхность глыбы весьма неоднородна и может раскрошиться, не удержав клин. Однако то там, то сям встречаются очень крупные выемки, в которые можно было вставить деревянные клинья, расширявшиеся после смачивания. Для вырубки выемок, без сомнения, использовали металлические инструменты, хотя камень могли раздробить и куском долерита, имевшим форму долота, который прикрепляли к рукоятке или держали в руках. Следует, однако, напомнить, что на некоторых гранитных поверхностях в Асуане найдены следы, которые никак не могли быть оставлены орудием из камня. Некоторые ученые полагают, что египтяне не могли применять металлические орудия для добычи камня твердых пород. Это конечно же неверно, но несомненно то, что из гранита и кварцита не вырубишь долотом таких же блоков, как из известняка, песчаника и алебастра.

На всех древних изваяниях, которые остались незаконченными, хорошо видно, что камень обрабатывали заостренным инструментом, и нам трудно поверить, что он был сделан из камня. На незаконченной статуэтке саисской эпохи из сланца, хранящейся в Каирском музее (фото 10), хорошо видны следы обработки. При каждом ударе откалывался небольшой кусочек камня, и можно проследить до дюжины ударов, которые были нанесены до того, как инструмент пришлось затачивать заново.

В наши дни единственным металлом, с помощью которого добывают блоки твердых пород, является сталь. Можно попробовать для этой цели медь, закалив ее нагревом и ковкой, но лишь для того, чтобы ответить на вопрос – имелись ли у египтян инструменты, приближавшиеся по своей прочности к тем, что изготовлены из инструментальной стали. Скорее всего, сталь такой прочности им была неизвестна. В древнеегипетском языке почти все металлы имели свое собственное наименование, и трудно поверить, чтобы слово «железо» могло означать также и сталь. Более того, ножевые изделия, включавшие в себя бритвы, долота, тесла, топоры и так далее, почти всегда делались из меди[9].

Если бы египтяне знали закаленную сталь, то, несомненно, изготовляли бы эти инструменты из нее. Изучение микроскопического разреза древнего медного инструмента показало, что его никогда не разогревали до температуры отжига, при которой кристаллическая структура металла исчезает. Древние медные инструменты уже давно лишились своей былой прочности – долото, к примеру, быстро тупится, если его вбивать в сравнительно прочный известняк. Если в сплаве присутствуют определенные примеси, например олово, то медь можно закалить до прочности мягкой стали, но и этого недостаточно, чтобы вырубить углы, скажем кварцитового саркофага, что египтяне делали с большим мастерством. Вполне возможно, что они знали секрет высокой закалки меди, который теперь утерян. Впрочем, закалка, представляющая собой молекулярную или кристаллическую деформацию, могла и исчезнуть с течением времени. Иногда появляются слухи о том, что древний способ закалки меди раскрыт, но никаких подробностей пока еще никто не предоставил.

Современный способ откалывания гранита с помощью клиньев никак не помогает нам понять методику древних. В наши дни для вырубания выемок в граните, куда потом вставляются клинья, используется инструмент под названием резец. Его изготовляют из шестиугольного стального прута толщиной 1,5 см. Этот прут разрезают на куски длиной 15 см, и кузнец расплющивает один из его концов, отчего длина резца увеличивается примерно до 20 см. Этот конец затачивается на камне и закаляется, чтобы не так быстро тупился. Опытные каменотесы стараются закалить только самый кончик резца, чтобы в случае поломки было потеряно как можно меньше металла. Для этого резец охлаждают после нагрева, опуская его в канавку, проделанную в камне и заполненную водой не более чем на 2,5 см. С помощью таких резцов в граните вырубают выемки для клиньев. По нему бьют молотком весом около 2,7 кг. Эти выемки располагают вдоль линии отрыва на расстоянии 7,5—10 см друг от друга (фото 8). Выемки делаются глубиной до 5 см, но не прямоугольной, как в древних храмах, а овальной формы, причем длинная ось овала проходит по намеченной линии отрыва. Хороший каменотес делает выемки для клиньев более широкими в нижней, а не в верхней части, чтобы кончик клина или «вилки» не касался камня. Стальные «вилки», используемые для раскалывания гранита, имеют длину от 7,5 до 12,5 см и овальное сечение. Их конусообразный наконечник имеет длину от 1,2 до 1,8 см. Их помещают в выемку, располагая таким образом, чтобы длинная ось овала находилась под прямым углом к линии отрыва, и с помощью ручного молота вбивают в камень. Затем по ним по очереди наносят один удар кувалдой, внимательно следя за тем, чтобы трещина в граните шла вдоль намеченной линии отрыва. Если же трещина пошла в другом направлении, и это было вовремя замечено, то положение дел можно исправить, пробив новую серию выемок от того места, где трещина пошла неправильно. Впрочем, в работе древних мастеров мы не видим такого исправления.

В наши дни рабочие следят, чтобы блок, вырубленный из скалы, сам падал на землю; если этого не происходит, то его высвобождают с помощью лома или талей. В карьерах Асуана можно увидеть блоки, которые с помощью клиньев были отделены от своего ложа, но на землю не упали. По-видимому, древние каменотесы оставили их на месте, поскольку у них не было металлических ломов. Только с помощью этого лома, если под рукой нет клещей с талями, можно отделить блок от скалы. Очевидно, древним было легче вырубить новый блок, чем проделать глубокие выемки для деревянных рычагов, с помощью которых можно было удалить не упавший на землю камень.

Египтяне использовали три вида молотков, хотя мы не знаем, какой из них применялся для вбивания клиньев. Первый – это обычная колотушка, которой работали скульпторы (фото 65), второй представлял собой булавовидный кусок дерева, которым били не только по долоту, но и по кольям (рис. 7 и 26), а третий – приспособление с двумя ручками, которое использовалось для нанесения мощных ударов. Сохранилось несколько образцов такого инструмента (один был сделан из черного гранита). По-видимому, он соответствует современной кувалде. Археологи не нашли молотков современного вида, однако было бы преждевременно утверждать, что египтяне их не знали.

Другой способ добычи гранита, который применяли тогда, когда из породы, выходившей на поверхность, нельзя было вырубить нужного размера блок, заключался в непрерывных ударах по скале шарами, выточенными из очень прочного зеленоватого камня, называемого долеритом. Это порода встречается в некоторых долинах в пустыне, расположенной между Нилом и Красным морем. Эти шары имели диаметр от 12,5 до 30 см и весили в среднем 5,5 кг.

Чаще всего их держали в руках (рис. 131 и фото 66), хотя, когда требовалось пробить большую разделительную канавку, эти шары, скорее всего, прикрепляли к рукоятке и использовали так же, как в наши дни на строительстве дорог в Египте используется трамбовка. Во всяком случае, нам известно, что инструменты из долерита прикреплялись к рукоятке – был найден кусок долерита эпохи XI династии, привязанный кожаными ремешками к двум деревянным палкам, – этот инструмент использовали для вырубания гробниц в Дейр-эль-Бахри (фото 64)[10]. Процесс вырубки крупного обелиска был подробно описан в книге Энгельбаха «Проблема обелисков», поэтому мы дадим здесь лишь краткое описание.

Для того чтобы найти большой кусок гранита, не имевший никаких изъянов, часто приходилось довольно сильно углубляться в тело скалы. В Асуане есть свидетельства, что для удаления верхних слоев на поверхности гранита разжигались огромные костры, которые обкладывали необожженными кирпичами. Когда раскаленный гранит поливают водой, он трескается и становится таким мягким, что куски его можно отламывать руками. Однако обжиг необходимо прекращать, прежде чем жар достигнет нужного блока. Следующим этапом было выравнивание верхней части блока – для этого по нему били долеритовыми шарами. На пирамидионе незаконченного обелиска в Асуане хорошо видны следы ударов этих шаров – поверхность этого обелиска разделена на квадраты со стороной примерно 30 см. Пока поверхность блока выравнивали, на той линии, по которой должна была пройти разделительная канавка, проделывали пробные отверстия квадратной формы шириной примерно в полметра. Вероятно, это делалось для того, чтобы убедиться, что в блоке на всем его протяжении нет серьезных изъянов. Эту работу, скорее всего, выполняли самые опытные рабочие, за достаточно короткое время. Пробные отверстия вырубались исключительно долеритовыми шарами – и это была очень трудная работа, поскольку пространство было весьма ограниченно.

Когда работы по созданию пробных отверстий приближались к концу, приступали к вырубке разделительной канавки. Длина этой канавки у асуанского обелиска равнялась 90 м. Ширина ее составляла примерно 75 см, и до сих пор хорошо видны вертикальные линии, нанесенные красной охрой. Иногда они продолжаются вниз и делят канавку на отрезки длиной 30 см. Дно канавки представляет собой два полукруглых углубления. Для того чтобы на вырубке канавки могло одновременно работать, не мешая друг другу, максимальное число людей, их размещали с интервалом в 60 см. Каждый рабочий дробил гранит с помощью долеритового шара по четырем направлениям – стоя спиной, а потом лицом к обелиску, он обрабатывал его края справа и слева от себя. Между ним и его соседями всегда оставалось расстояние в 30 см. Обрабатывая одну из стенок, рабочий должен был время от времени удалять гранитную пыль или крошку, которые скапливались в том месте, где он работал. Он сметал пыль в противоположную сторону от того места, где он сидел и бил по скале. Более эффективного метода организации работ не придумаешь.

В результате стороны канавки приобретали волнистую форму. Такие же волны видны на поверхности забоя выше асуанского обелиска, откуда был извлечен другой памятник огромного размера.

Если в процессе работы обнаруживались подозрительные трещины или пятна, то по всей длине этих участков проделывали дополнительные канавки, чтобы убедиться, что в скале нет серьезного изъяна. Отдельные части этих желобов часто полировались. В районе асуанского обелиска видно много таких желобов.

Когда разделительная канавка достигала нужной глубины, приступали к отделению обелиска от ложа. Если использовать клинья, вбивать под него или смачивать деревянные, то в его теле могло возникнуть напряжение, разное в разных местах, и такой длинный тонкий блок камня конечно же мог расколоться. Поэтому снизу его отделяли от скалы ударами тех же долеритовых шаров. Рабочие, вероятно, проделывали под обелиском галереи на определенном расстоянии друг от друга, заполняли их каким-то материалом, а затем убирали оставшиеся перемычки. Это был, по-видимому, самый сложный этап работы, поскольку долбить гранит приходилось в скрюченном положении. Судя по ложу, из которого был извлечен обелиск меньшего размера или похожий на него памятник, рабочие трудились под ним в разном темпе, хотя интервал в 60 см между каменотесами, как и следовало ожидать, сохранялся. Блоки для саркофагов, вероятно, вынимали с помощью клиньев, но опытные каменотесы, приложившие много усилий, чтобы добраться до хорошего куска гранита и отделить его канавкой от скалы, предпочитали все-таки отделять блоки для саркофагов от их ложа с помощью долеритовых шаров, если существовал хоть малейший риск образования трещин из-за неравномерного напряжения, которое обязательно возникает, когда для извлечения камня применяют клинья.

На плоскости забоя, расположенной выше асуанского обелиска (рис. 4), можно увидеть много интересного. Она покрыта линиями и пометками, сделанными красной охрой руками древних каменотесов.

Многие из них нам непонятны, но вертикальные красные линии, несомненно, свидетельствуют о том, что участки длиной 30 см объединены в пары. Кроме того, объем работ в разделительной канавке (для которой плоскость забоя является задней стенкой) измерялся, скорее всего, ее глубиной, а не количеством извлеченного камня. Отметки, похожие на красные цепочки, заканчиваются на высоте примерно 1,55 м от дна канавки. Поэтому вполне вероятно, что начальник бригады время от времени устанавливал в каждом участке канавки палку длиной в три локтя[11] и рисовал красной охрой маленькую горизонтальную черточку на скале, отмечая, где находится вершина палки. Эта линия соединялась с теми, что проходили выше, значками, похожими на перевернутую букву Y.

4. Отметки каменотесов на плоскости забоя около асуанского обелиска

Внутри прямоугольников (отмеченных на схеме латинскими цифрами) видны следы надписей, сделанных красной охрой, но они сильно выцвели, и прочитать их невозможно. Но если судить по другим каменоломням, то здесь, скорее всего, указаны названия бригад, которые обрабатывали именно этот участок канавки. В Гизе на блоках крыши разгрузочных камер Великой пирамиды и везде, где встречаются эти названия, обычно видны надписи, восхваляющие фараона.

Один из авторов этой книги провел серию экспериментов в Асуане и убедился, что утверждению царицы Хатшеп-сут, выбитому на цоколе стоящего в Карнаке обелиска, о том, что на создание двух обелисков ушло семь месяцев, вполне можно верить.

Таков способ добычи камня с помощью долеритовых шаров, который, с определенными модификациями, использовался для вырубки крупных монументов из всех разновидностей твердых пород. Его иногда использовали и для работы с твердым известняком, и в каменоломне Кау вырубка монумента, расположенного поверх прямоугольного блока (то есть выше линии АБ на фото 9), какой бы величины он ни был, несомненно, производилась с помощью этого метода. Это подтверждает и то, что никаких следов использования металлических инструментов там нет. Скальные гробницы в Кау также, в значительной степени, вырубались с помощью этих шаров, и только отделка производилась металлическими инструментами.

При добыче кварцита египтяне, по-видимому, применяли металлические инструменты в сочетании с долеритовыми шарами. Изучение выхода прочнейшего красного кварцита в Гебель-Ахмаре помогает нам понять, какие методы использовали древние каменотесы. Как и в гранитных каменоломнях, если нельзя было найти глыбу, из которой блок вынимался бы с помощью одних клиньев, вокруг намеченного кварцитового блока пробивалась разделительная канавка, а блок в конце концов отделяли с помощью клиньев, вбитых чаще всего снизу. Древние следы клиньев, которые до сих пор хорошо видны в каменоломнях Гебель-Ахмара, представляют собой не цепочку выемок, а одну непрерывную канавку, проходящую почти по всей длине блока. Клинья, скорее всего, были деревянными и смачивались водой. Следы таких длинных канавок для клиньев видны во многих местах в Гебель-Ахмаре[12], их глубина – около 7,5 см, и к центру они слегка сужаются. Края их довольно гладкие, но не полированные.

Метод вырубки разделительной канавки в кварците отличается от того, что использовался в гранитных каменоломнях. При работе с гранитом долеритовые шары дробили камень, и, если возникала такая необходимость, с их помощью можно было пробить в нем шахту. Прочный же красный кварцит Гебель-Ахмара, как выяснилось, нельзя было разбить одними только ударами шаров, хотя выступающий кусок легко сокрушался их мощными ударами. Способ вырубания разделительной канавки в кварците, по-видимому, был таким: с помощью остроконечного инструмента по линии будущих стен этой канавки пробивали два ряда отверстий, которые имели глубину около 5 см и располагались как можно ближе друг к другу, а между ними делался еще один такой же ряд (рис. 5). Эти ряды представляли собой миниатюрные разделительные канавки, между которыми располагались два каменных выступа. Эти выступы затем уничтожались ударами долеритовых шаров, и все повторялось сначала. Поверхность забоя на большой части кварцитового выступа имеет отклонение от вертикали на 10°. Если здесь использовали инструмент, похожий на кирку, то после удаления выступов следующий ряд отверстий делали, слегка отступая от предыдущего, из-за толщины инструмента. Из-за этого на боковой поверхности разделительной канавки образовывалась бороздка. Наличие таких бороздок – характерная черта каменоломен Гебель-Ахмара, и, насколько мне известно, их больше нигде нет. В нескольких местах стены разделительных канавок располагаются вертикально – так делали всегда, когда добывали большой блок. В этом случае на поверхности не оставалось бороздок.