Страница:

Я с удовлетворением уловил исполненный безмерного уважения взор Зинаиды и продолжал сыпать трескучими фразами.

Я чувствовал себя первостатейным подлецом. Интересно, как относятся к своей совести начинающие фальшивомонетчики? Но мне и в эту, и в последующие встречи доставляло непростительное удовольствие видеть, как чуть-чуть колеблется уверенность Зинаиды в том, что квалифицированный библиотекарь — а она не без основания себя таковым считала — знает литературу лучше остальных смертных.

Но чем ближе мы становились, тем больше меня угнетало сознание того, что мои книжные познания — бенгальские огни. Простит ли мне Зинаида это надувательство? Беспокоило меня и то, что в последнее время она стала какой-то замкнутой. Может быть, легкая зависть?

А вскоре наступила развязка. Однажды я пришел в библиотеку, преисполненный мужественной решимости объясниться и разоблачить себя до конца. Выписывая восьмерки от волнения, я переступил порог и за книжной стойкой увидел незнакомую девицу. На мой недоуменный вопрос девица ответила, что Зинаида уехала, а куда, она не знает.

Дома меня ждало письмо: «Мне представилась возможность перейти на другую работу. Прощаюсь заочно, иначе поступить не могла. Я долго надеялась, что ты прекратишь эту мистификацию, но, увы, не дождалась. Оставляю тебе свой экземпляр твоей любимой книги, я теперь на нее не могу равнодушно смотреть. Зинаида».

Я вскрыл пакет. В нем лежали «Очерки по истории западноевропейской литературы».

Когда я обрел способность двигаться, то отнес Николаю оба экземпляра «Очерков». Я выразил надежду, что Николай найдет им такое место, где они никогда не попадутся мне на глаза. Николай обещал.

— Теперь вас не должно удивлять, — заключил Борис свой рассказ, — почему я, не прочитав ни одного романа Бальзака, имею о нем весьма квалифицированное суждение. Но с тех пор я стараюсь восполнять пробел в своих знаниях более основательным путем. Однако, — спохватился он, взглянув на часы, — мы должны спешить, магазин скоро откроется.

БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ

ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК

БАРОН

Я чувствовал себя первостатейным подлецом. Интересно, как относятся к своей совести начинающие фальшивомонетчики? Но мне и в эту, и в последующие встречи доставляло непростительное удовольствие видеть, как чуть-чуть колеблется уверенность Зинаиды в том, что квалифицированный библиотекарь — а она не без основания себя таковым считала — знает литературу лучше остальных смертных.

Но чем ближе мы становились, тем больше меня угнетало сознание того, что мои книжные познания — бенгальские огни. Простит ли мне Зинаида это надувательство? Беспокоило меня и то, что в последнее время она стала какой-то замкнутой. Может быть, легкая зависть?

А вскоре наступила развязка. Однажды я пришел в библиотеку, преисполненный мужественной решимости объясниться и разоблачить себя до конца. Выписывая восьмерки от волнения, я переступил порог и за книжной стойкой увидел незнакомую девицу. На мой недоуменный вопрос девица ответила, что Зинаида уехала, а куда, она не знает.

Дома меня ждало письмо: «Мне представилась возможность перейти на другую работу. Прощаюсь заочно, иначе поступить не могла. Я долго надеялась, что ты прекратишь эту мистификацию, но, увы, не дождалась. Оставляю тебе свой экземпляр твоей любимой книги, я теперь на нее не могу равнодушно смотреть. Зинаида».

Я вскрыл пакет. В нем лежали «Очерки по истории западноевропейской литературы».

Когда я обрел способность двигаться, то отнес Николаю оба экземпляра «Очерков». Я выразил надежду, что Николай найдет им такое место, где они никогда не попадутся мне на глаза. Николай обещал.

— Теперь вас не должно удивлять, — заключил Борис свой рассказ, — почему я, не прочитав ни одного романа Бальзака, имею о нем весьма квалифицированное суждение. Но с тех пор я стараюсь восполнять пробел в своих знаниях более основательным путем. Однако, — спохватился он, взглянув на часы, — мы должны спешить, магазин скоро откроется.

БЕЗВЫХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ

Николай — мой большой и хороший друг. Он очень много для меня сделал. Начну с того, что он отговорил меня писать лирические стихи. Николай выудил меня из реки в тот момент, когда я уже подводил последние итоги своего жизненного пути. Николай научил меня стирать носки, жить на стипендию и болеть только за команду «Динамо». Трудно перечислить все то, что сделал для меня Николай за десять лет нашей ничем не омраченной дружбы.

Но у моего друга есть один непоправимый недостаток: он женат. Не подумайте, что я против брака, детей и прочих прелестей. Упаси бог! Я был только против того, что Николай женился на Тане, на той самой Тане, которая за пять лет совместной учебы в институте так часто приводила меня в неистовство. Она установила для Николая военную дисциплину, без ее увольнительной мой друг не мог выйти за пределы общежития. На футбол мы могли пойти только вместе с ней. Если вы спросите, крепкие ли у меня нервы, то я отвечу, что сидел рядом с Таней на футболе девяносто минут и не сошел с ума. Николай до сих пор убежден, что моя нервная система может вызвать зависть у робота в заводской лаборатории.

На четвертом курсе Таня сказала Николаю, что принимает его предложение (клянусь, что Николай никакого предложения не делал!), и вышла за него замуж.

С этого началось. Первым делом муж был поставлен в известность, что один мой вид вызывает у нее пляску святого Витта, а каждое свидание Николая со мной отнимает у нее пять лет жизни. Я с энтузиазмом занялся арифметическими выкладками и решил, что десяток прогулок — и Николай вновь будет холост. Увы! С тех пор мы с Николаем встречались добрых тысячу раз, но у Тани за эти годы я не припомню даже легкого насморка.

Для характеристики Тани следует добавить, что она красива, неглупа и выданный в торжественной обстановке диплом инженера-технолога считала недоразумением. О работе она и слышать не хотела. Цель своей жизни она видела в том, чтобы правильно воспитать своего сына Коку, четырехлетнего дьяволенка, которого никогда не покидала неутолимая жажда разрушения. Кока целый день бродил по квартире, разыскивая хрупкие, заранее им приговоренные к уничтожению предметы. У него был непостижимый нюх на чернила. День, когда он мог опорожнить чернильницу на что-нибудь из одежды (желательно новой и светлой), был для него праздником. Кока не был лишен чувства юмора. Однажды он выпросил на минутку у одного доверчивого гостя часы и побежал на кухню пропускать их через мясорубку. Гость долго вопил что-то насчет того, что часы ему дороги как память и он никогда не простит себе, что зашел в этот дом.

В отношении своего семейного очага Николай проводил позорную политику уступок и безоговорочных капитуляций. Лишь одного Таня так и не смогла добиться: охлаждения ко мне. Наши прогулки, правда, были запрещены раз и навсегда, и нам приходилось беседовать дома под ее леденящим взглядом.

В отношении своего семейного очага Николай проводил позорную политику уступок и безоговорочных капитуляций. Лишь одного Таня так и не смогла добиться: охлаждения ко мне. Наши прогулки, правда, были запрещены раз и навсегда, и нам приходилось беседовать дома под ее леденящим взглядом.

Но вскоре все изменилось. Дело в том, что мы с Николаем решили конструировать станок. Пока мы работали у него дома, все шло более или менее гладко. Но когда Кока добрался до наших чертежей и сделал из них несколько сот не имеющих самостоятельного значения обрывков, пришлось перебазироваться на мою квартиру.

Это вывело Таню из себя, и весь неизрасходованный на работе запас своей изобретательности она направила на то, чтобы меня женить. Этим она хотела убить двух зайцев: во-первых, пробить кровавую брешь в рядах холостяков, позорящих род людской своим существованием; во-вторых, отдать меня в руки такому палачу в юбке, который быстро вышибет из моей памяти дорогу к Николаю.

Когда Николай соболезнующе рассказал мне об этом плане, я содрогнулся. Мысль о том, что Таня выберет мне супругу по своему вкусу, была ужасна. Я уже не говорю о том, что твердо решил до тридцати лет беззаветно сражаться за свою свободу.

И вот однажды вечером, когда мы с Николаем спокойно работали, дверь неожиданно распахнулась, в комнату с диким визгом влетел соседский пудель и за ним Кока с палкой в руках. Далее чинно шествовали Таня и… высокая незнакомая девица с ястребиным носом, похожая на рыбью кость. Признаюсь, у меня внутри все похолодело, словно я целиком проглотил эскимо. Таня представила мне девушку, взяла за руку Николая, сунула Коку под мышку и удалилась.

«Рыбья кость» деловито осмотрела комнату, сделала перед зеркалом несколько гримас, фыркнула при виде незнакомого со шваброй пола и заметила, что я нуждаюсь в уходе. Я решил это понять в буквальном смысле и, сообщив, что дверь захлопывается без помощи ключа, в панике бежал, не разбирая дороги.

Таня сказала, что я неблагодарное чудовище, но спасти меня (то есть женить) она считает своим гражданским долгом и доведет свою миссию до конца.

После этого страшного события у меня созрел контрплан. Я исходил из того, что женщина, предоставленная в течение целого дня самой себе, — это стихийная сила, бороться с которой невозможно. Особенно такая женщина, как Таня. Рано или поздно она доведет меня до загса, в этом не могло быть никаких сомнений. Так почему же вся эта колоссальная энергия должна быть направлена на установку капканов для несчастного холостяка, а не на пользу общества?

Мой план, с восторгом встреченный Николаем, заключался в том, чтобы Таня пошла работать. Тогда у нее не останется времени заботиться о моем спасении, вечера она будет посвящать воспитанию в Коке добродетелей, и мы с Николаем сможем спокойно работать над станком.

Мы подвергли горячей обработке главного механика нашего завода, и он посетил Таню. Потом он нас разыскал и долго осыпал отборными проклятиями. С большим трудом мы узнали от него, что произошло. Оказывается, ничего особенного. Он разъяснил Тане, как необходима заводу ее инженерная мысль. В ответ Таня заявила, что не может лишить свое дорогое, беззащитное дитя материнской заботы. А Кока, лишенный на десять минут материнской заботы, использовал эту передышку исключительно продуктивно. Он разыскал шляпу гостя и при помощи ножниц разделил ее на две совершенно равные части. Главный механик с пеной у рта доказывал нам, что шляпа была новая, велюровая и стоила десять рублей. Мы согласились, что потерять такую шляпу, по-видимому, неприятно.

Мы подвергли горячей обработке главного механика нашего завода, и он посетил Таню. Потом он нас разыскал и долго осыпал отборными проклятиями. С большим трудом мы узнали от него, что произошло. Оказывается, ничего особенного. Он разъяснил Тане, как необходима заводу ее инженерная мысль. В ответ Таня заявила, что не может лишить свое дорогое, беззащитное дитя материнской заботы. А Кока, лишенный на десять минут материнской заботы, использовал эту передышку исключительно продуктивно. Он разыскал шляпу гостя и при помощи ножниц разделил ее на две совершенно равные части. Главный механик с пеной у рта доказывал нам, что шляпа была новая, велюровая и стоила десять рублей. Мы согласились, что потерять такую шляпу, по-видимому, неприятно.

Что же делать? Николай подписался на журнал «Работница», мы устраивали диспуты и произносили речи.

Все это производило на Таню не большее впечатление, чем на глухого — трели жаворонка.

Тогда мы решили ввести в бой последний резерв: Коку. Здесь следует заметить, что Таня панически боялась чужих детей. Она называла их не иначе как «носители бацилл». Не успеет Кока запустить свои пальцы в волосы «носителя бацилл», как Таня тащит его домой и подвергает такой дезинфекции, словно ее дитя побывало в холерном бараке. Неудивительно, что слово «детсад» в ее устах звучало как «Голгофа».

Итак, вся надежда была на Коку. Я пришел к Тане и сказал, что хочу пройтись с Кокой по бульвару. Таня разрешила, сто раз напомнив, какое сокровище она мне доверяет. Главное — это держать Коку подальше от испорченных, невоспитанных мальчишек, которые могут дурно повлиять на его характер. Эти мальчики учат Коку словам, от которых темнеет в глазах. Так, недавно он сказал почтенному, уважаемому гостю: «Ты, дядя, нализался как пьяная скотина!»

Я вытащил сокровище из-под кровати, заткнул ему рот горстью конфет и повел прямо к детсаду. Я сознавал, что несу большую ответственность за здоровье «испорченных мальчишек», которых Кока встретит на своем пути, но мне уж очень хотелось, чтобы он проникся духом коллективизма.

Через решетчатую ограду Кока наблюдал, как детишки прыгали, визжали, извивались в ящиках с песком и всеми силами сводили воспитательниц с ума. Это ему так понравилось, что он едва не сломал ограду, стремясь возглавить эту компанию. Я заверил его, что если он попадет в детсад, то наверняка будет самым главным в этом клубке маленьких, веселых и здоровых чертенят. Кроме того, если мама пустит его в детсад, я дам ему сломать свой будильник. Когда я привел Коку домой, он уже представлял собой снаряд, до отказа начиненный динамитом.

Благоразумие мне подсказывало, что Тане на глаза попадаться нельзя. Каждое утро Николай с упоением рассказывал о все новых последствиях моей диверсии. Кока поставил ультиматум: или его пустят в детсад, где он уже «выбран атаманом», или квартиру постигнет неслыханное разрушение. В качестве аванса он швырнул в мусоропровод Танину пудру и воскликнул при этом буквально следующее: «Ты, мамка, иди работать, нечего тебе лодыря гонять!»

Благоразумие мне подсказывало, что Тане на глаза попадаться нельзя. Каждое утро Николай с упоением рассказывал о все новых последствиях моей диверсии. Кока поставил ультиматум: или его пустят в детсад, где он уже «выбран атаманом», или квартиру постигнет неслыханное разрушение. В качестве аванса он швырнул в мусоропровод Танину пудру и воскликнул при этом буквально следующее: «Ты, мамка, иди работать, нечего тебе лодыря гонять!»

А когда я через Николая передал Коке, что в случае успеха дам ему сломать еще и бинокль, Кока начал истребительную войну. Таня капитулировала, и через неделю Кока был уже признанным вожаком целой армии проказников.

И все сразу стало на свое место. Главный механик, которому мы купили новую шляпу, снова посетил Таню, и теперь она работает на заводе. Девице с ястребиным носом она сказала, что я ее недостоин.

Коку в детском саду обуздали, и страшная жажда разрушения сменилась у него обычной любознательностью.

А мы с Николаем работаем, курим, спорим, станок скоро будет готов. Будильник и бинокль Кока сломал давно. Но, честное слово, мне их не жаль. Совсем не жаль!

Но у моего друга есть один непоправимый недостаток: он женат. Не подумайте, что я против брака, детей и прочих прелестей. Упаси бог! Я был только против того, что Николай женился на Тане, на той самой Тане, которая за пять лет совместной учебы в институте так часто приводила меня в неистовство. Она установила для Николая военную дисциплину, без ее увольнительной мой друг не мог выйти за пределы общежития. На футбол мы могли пойти только вместе с ней. Если вы спросите, крепкие ли у меня нервы, то я отвечу, что сидел рядом с Таней на футболе девяносто минут и не сошел с ума. Николай до сих пор убежден, что моя нервная система может вызвать зависть у робота в заводской лаборатории.

На четвертом курсе Таня сказала Николаю, что принимает его предложение (клянусь, что Николай никакого предложения не делал!), и вышла за него замуж.

С этого началось. Первым делом муж был поставлен в известность, что один мой вид вызывает у нее пляску святого Витта, а каждое свидание Николая со мной отнимает у нее пять лет жизни. Я с энтузиазмом занялся арифметическими выкладками и решил, что десяток прогулок — и Николай вновь будет холост. Увы! С тех пор мы с Николаем встречались добрых тысячу раз, но у Тани за эти годы я не припомню даже легкого насморка.

Для характеристики Тани следует добавить, что она красива, неглупа и выданный в торжественной обстановке диплом инженера-технолога считала недоразумением. О работе она и слышать не хотела. Цель своей жизни она видела в том, чтобы правильно воспитать своего сына Коку, четырехлетнего дьяволенка, которого никогда не покидала неутолимая жажда разрушения. Кока целый день бродил по квартире, разыскивая хрупкие, заранее им приговоренные к уничтожению предметы. У него был непостижимый нюх на чернила. День, когда он мог опорожнить чернильницу на что-нибудь из одежды (желательно новой и светлой), был для него праздником. Кока не был лишен чувства юмора. Однажды он выпросил на минутку у одного доверчивого гостя часы и побежал на кухню пропускать их через мясорубку. Гость долго вопил что-то насчет того, что часы ему дороги как память и он никогда не простит себе, что зашел в этот дом.

Но вскоре все изменилось. Дело в том, что мы с Николаем решили конструировать станок. Пока мы работали у него дома, все шло более или менее гладко. Но когда Кока добрался до наших чертежей и сделал из них несколько сот не имеющих самостоятельного значения обрывков, пришлось перебазироваться на мою квартиру.

Это вывело Таню из себя, и весь неизрасходованный на работе запас своей изобретательности она направила на то, чтобы меня женить. Этим она хотела убить двух зайцев: во-первых, пробить кровавую брешь в рядах холостяков, позорящих род людской своим существованием; во-вторых, отдать меня в руки такому палачу в юбке, который быстро вышибет из моей памяти дорогу к Николаю.

Когда Николай соболезнующе рассказал мне об этом плане, я содрогнулся. Мысль о том, что Таня выберет мне супругу по своему вкусу, была ужасна. Я уже не говорю о том, что твердо решил до тридцати лет беззаветно сражаться за свою свободу.

И вот однажды вечером, когда мы с Николаем спокойно работали, дверь неожиданно распахнулась, в комнату с диким визгом влетел соседский пудель и за ним Кока с палкой в руках. Далее чинно шествовали Таня и… высокая незнакомая девица с ястребиным носом, похожая на рыбью кость. Признаюсь, у меня внутри все похолодело, словно я целиком проглотил эскимо. Таня представила мне девушку, взяла за руку Николая, сунула Коку под мышку и удалилась.

«Рыбья кость» деловито осмотрела комнату, сделала перед зеркалом несколько гримас, фыркнула при виде незнакомого со шваброй пола и заметила, что я нуждаюсь в уходе. Я решил это понять в буквальном смысле и, сообщив, что дверь захлопывается без помощи ключа, в панике бежал, не разбирая дороги.

Таня сказала, что я неблагодарное чудовище, но спасти меня (то есть женить) она считает своим гражданским долгом и доведет свою миссию до конца.

После этого страшного события у меня созрел контрплан. Я исходил из того, что женщина, предоставленная в течение целого дня самой себе, — это стихийная сила, бороться с которой невозможно. Особенно такая женщина, как Таня. Рано или поздно она доведет меня до загса, в этом не могло быть никаких сомнений. Так почему же вся эта колоссальная энергия должна быть направлена на установку капканов для несчастного холостяка, а не на пользу общества?

Мой план, с восторгом встреченный Николаем, заключался в том, чтобы Таня пошла работать. Тогда у нее не останется времени заботиться о моем спасении, вечера она будет посвящать воспитанию в Коке добродетелей, и мы с Николаем сможем спокойно работать над станком.

Что же делать? Николай подписался на журнал «Работница», мы устраивали диспуты и произносили речи.

Все это производило на Таню не большее впечатление, чем на глухого — трели жаворонка.

Тогда мы решили ввести в бой последний резерв: Коку. Здесь следует заметить, что Таня панически боялась чужих детей. Она называла их не иначе как «носители бацилл». Не успеет Кока запустить свои пальцы в волосы «носителя бацилл», как Таня тащит его домой и подвергает такой дезинфекции, словно ее дитя побывало в холерном бараке. Неудивительно, что слово «детсад» в ее устах звучало как «Голгофа».

Итак, вся надежда была на Коку. Я пришел к Тане и сказал, что хочу пройтись с Кокой по бульвару. Таня разрешила, сто раз напомнив, какое сокровище она мне доверяет. Главное — это держать Коку подальше от испорченных, невоспитанных мальчишек, которые могут дурно повлиять на его характер. Эти мальчики учат Коку словам, от которых темнеет в глазах. Так, недавно он сказал почтенному, уважаемому гостю: «Ты, дядя, нализался как пьяная скотина!»

Я вытащил сокровище из-под кровати, заткнул ему рот горстью конфет и повел прямо к детсаду. Я сознавал, что несу большую ответственность за здоровье «испорченных мальчишек», которых Кока встретит на своем пути, но мне уж очень хотелось, чтобы он проникся духом коллективизма.

Через решетчатую ограду Кока наблюдал, как детишки прыгали, визжали, извивались в ящиках с песком и всеми силами сводили воспитательниц с ума. Это ему так понравилось, что он едва не сломал ограду, стремясь возглавить эту компанию. Я заверил его, что если он попадет в детсад, то наверняка будет самым главным в этом клубке маленьких, веселых и здоровых чертенят. Кроме того, если мама пустит его в детсад, я дам ему сломать свой будильник. Когда я привел Коку домой, он уже представлял собой снаряд, до отказа начиненный динамитом.

А когда я через Николая передал Коке, что в случае успеха дам ему сломать еще и бинокль, Кока начал истребительную войну. Таня капитулировала, и через неделю Кока был уже признанным вожаком целой армии проказников.

И все сразу стало на свое место. Главный механик, которому мы купили новую шляпу, снова посетил Таню, и теперь она работает на заводе. Девице с ястребиным носом она сказала, что я ее недостоин.

Коку в детском саду обуздали, и страшная жажда разрушения сменилась у него обычной любознательностью.

А мы с Николаем работаем, курим, спорим, станок скоро будет готов. Будильник и бинокль Кока сломал давно. Но, честное слово, мне их не жаль. Совсем не жаль!

ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК

Самая непринужденная, откровенная и содержательная беседа начинается тогда, когда собираются бывшие однокашники. Здесь ни у кого нет отчества, есть только имена — Мишка, Гришка, Витька, Галка. Здесь нет званий, должностей, заслуг и регалий — все равны, как в бане. Упаси бог кому-нибудь в такой компании зазнаться! Засмеют, ударят по носу морально и прижмут его физически.

Итак, собрались однокашники. С того времени как они в последний раз тряслись на экзаменах, прошло всего несколько лет, и сегодня самой солидной должностью может похвастаться Гришка Федоров — он председатель сельсовета; самым большим чином — Женька Буркин, лейтенант милиции, и самой почетной наградой — хирург Петька Захаркин, награжденный медалью «За спасение утопающих» (он спас во время ледохода корову).

— Ребята, — сказал председатель Гришка, — наша честь поставлена на карту. Жителям нашего населенного пункта вообще и нам в частности нанесена увесистая пощечина. Как работник выборного органа, готов заверить свое заявление государственной печатью.

— Кто же это сделал? — подскочив на стуле, воскликнул милиционер Женька.

— Да, да, кто? — возмущенно загалдели остальные.

— Спокойствие, — поднимая руку, сказал председатель Гришка, — сейчас все будет ясно, как говорит наш коновал Петька, вскрывая больного, словно консервную банку. Я не буду томить высокое собрание. Сегодня утром останавливает меня соседка, бывшая учительница Прасковья Ивановна, и просит прочитать ей письмо от племянника, так как она разбила очки. Помните Костю Ежевикина? Так он приезжает.

— Ну и что? — недоуменно спросил милиционер Женька. — Прикажешь по этому поводу организовать почетный караул?

Завклубом Симка-Серафимка пожала плечами, давая понять, что она разделяет недоумение предыдущего оратора. И лишь хирург Петька более или менее живо реагировал на эту новость.

— Будет любопытно взглянуть на его левую руку, — сказал он, морща лоб. — Помнится, лет пять назад у него был прелестный вывих локтевого сустава с ограничением подвижности… Кстати, Костя окончил свое театральное училище, кто знает?

— Да, да, — обрадовалась Симка-Серафимка, — ведь он артист! Он даже снимался, мне кто-то рассказывал. Вот здорово, нужно будет пригласить его в наш клуб!

— Артист? — с уважением переспросил Женька. — О, смотри ты!

— Погодите, — председатель Гришка — поморщился. — Что за восторги? Можно подумать, что в село Кашурино приезжает на гастроли миланский театр «Ла Скала». Могу вас огорчить: миланцев у нас кто-то по дороге перехватил. Кажется, Париж. А приезжает к нам киноартист Костя Ежевикин, известный по картине… По какой картине? Никто не знает? Плохо. Впрочем, я тоже не знаю. Вроде бы в каком-то фильме Костя играл толпу. Однако вот что пишет наш приятель, эту цитату я запомнил дословно: «…поэтому возникла возможность на недельку приехать. Приеду уже не как студент, тетушка Прасковья, а как артист, известный в широких кинокругах, со своим творческим почерком. Впрочем, я не удивлюсь, если в вашей глухомани о моем творчестве никто и не слыхивал: свиноферма, несмотря на свою полезность, очень далека от искусства. Однако устал от столичной суеты и хочу отдохнуть. Боюсь только, что бывшие однокашники уж очень будут досаждать своей компанией: ведь каждому хочется погреться в лучах чужой славы…»

— Ну и дворняга же! — возмутился милиционер Женька. — Всех облаял! Он всегда был хвастун, но чтобы так…

— Прошу занести в протокол, — обратился председатель Гришка к Симке-Серафимке, — что кинозвезда Константин Сидорович Ежевикин, обладающий творческим почерком, квалифицирован как дворняга. Товарищи, прошу понять, нам оказывают честь. Устав от суеты, к нам приезжает гость, известный в кинокругах. Не как Чаплин или Брижит Бардо, но все-таки известный. Он справедливо обеспокоен тем обстоятельством, что хрюканье поросят в нашей деревенской глуши помешало нам как следует изучить его творчество. Дорогого гостя нужно успокоить. Он должен увидеть, что кашуринцы любят киноискусство и ценят лучших его представителей. Костя приезжает послезавтра, и нам необходимо…

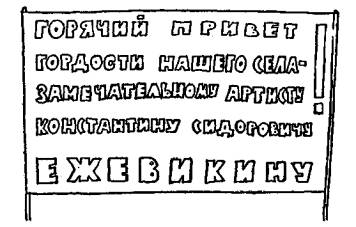

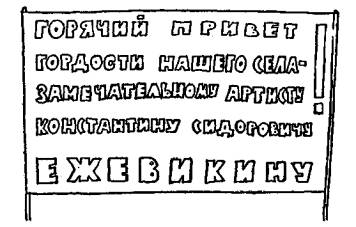

Не успел Костя Ежевикин, выйдя из вагона, удивиться небывалой толпе на полустанке, как у него вырвали чемоданы и в освободившиеся руки сунули огромный букет цветов. Затем на Костю обрушилась десятибалльная волна земляков. Его обнимали, тискали, мяли, жали, давили, что-то кричали в уши и дружески били под ребра, причем все Костины попытки освободиться были тщетны. Наконец, задыхающегося и полуживого, его выдернули из клубка встречающих и довольно бесцеремонно втащили на деревянный помост. Здесь ему помогли стащить с головы намертво продавленную шляпу, переправили со спины на грудь галстук, взяли из рук охапку прутьев, пять минут назад бывших цветами, и потрясенный Костя увидел над толпой огромный транспарант:

Оглушенный и ошеломленный оказанной ему честью, Костя все же быстро сориентировался — сказались профессиональные навыки. Он принял позу народного трибуна и только раскрыл рот, чтобы произнести простое и величественное «спасибо, земляки», как подлетел какой-то шустрый пацан и сунул ему в зубы огромный кусок сотового меда, знаменитого кащуринского меда, который по традиции подносили почетным гостям. Костя поперхнулся, задохнулся, вытаращил глаза, и тут его потрясло громоподобное:

Оглушенный и ошеломленный оказанной ему честью, Костя все же быстро сориентировался — сказались профессиональные навыки. Он принял позу народного трибуна и только раскрыл рот, чтобы произнести простое и величественное «спасибо, земляки», как подлетел какой-то шустрый пацан и сунул ему в зубы огромный кусок сотового меда, знаменитого кащуринского меда, который по традиции подносили почетным гостям. Костя поперхнулся, задохнулся, вытаращил глаза, и тут его потрясло громоподобное:

— Знаменитому земляку — урра!

Оторвав от зубов мед, Костя оглянулся. Рядом с ним, не сводя с него влюбленных глаз, стояли старые друзья — Гришка, Петька, Женька и Симка-Серафимка. Полным достоинства кивком Костя поздоровался с ними, подумал немного и сказал:

— Подходите сюда, ребята, поближе. Ну, не стесняйтесь!

— Урра! — дурным голосом вдруг завопил Петька. — Урра Константину Ежевикину!

Костя широко улыбнулся и только успел вновь принять позу трибуна, как его неожиданно дернули за ногу и он, взвизгнув, полетел вниз с помоста. Но упасть ему не дали. Десятки рук мгновенно превратились в живую пружину, и под приветственные клики толпы Костя полетел в воздух. Здесь он быстро сообразил, что это древнее выражение человеческой признательности — весьма сомнительное удовольствие. Так, вероятно, может, чувствовала себя одинокая картофелина, попавшая в центрифугу, где ее болтает во все стороны и избивает обо все стенки. Сначала Костя вежливо просил, потом начал умолять, а когда ему показалось, что с него сползают брюки, — завопил. Его спас Женька, который подхватил Костю за ворот пиджака и, как мешок с отрубями, втащил на помост.

— Ребята, — задыхаясь, начал Костя, — я очень благодарен, я счастлив, но…

— Товарищи! — закричал в микрофон Гришка. — Только что наш знаменитый гость сказал, что он счастлив ступить на родную землю! Урра Ежевикину!

— Не надо! — пискнул Костя, но было поздно. Его снова дернули за ногу, и со сдавленным криком он по летел вниз…

— Не надо! — пискнул Костя, но было поздно. Его снова дернули за ногу, и со сдавленным криком он по летел вниз…

Когда дорогого гостя повели домой, он был совершенно выпотрошен и внешне походил не столько на знаменитую кинозвезду, сколько на захудалое воронье пугало. Обеими руками он цепко держался за свои брюки и как-то странно переступал левой ногой.

— Спасибо, товарищи, спасибо, ребята, — бормотал он, — но у меня не осталось ни одной пуговицы!

— Молодежь! — преданно рявкнул Женька. — Оторвали на сувениры!

— А пола пиджака? — огрызнулся артист. — А манжеты брюк? Их тоже оторвали на сувениры? И подошву от туфли оттяпали — тоже на сувенир? Что это такое?

К дому Костиной тетки Прасковьи Ивановны тянулась стометровая очередь мальчишек и девчонок. Несколько дружинников наводили порядок.

— Это за автографами, — разъяснил Гришка. — Сегодня по графику получает только наше село. А с шести утра придут из соседних деревень, все расписано на неделю вперед.

— Но ведь я, — возмутился Костя, — должен буду давать автографы с утра до ночи!

— Ни в коем случае! — возразила Симка-Серафимка. — Мы будем делать перерывы на твои выступления в клубе.

— Они… тоже запланированы?

— А как же! Два выступления в день, воспоминания и впечатления. Весь сбор — в фонд сооружения твоей статуи на школьном дворе, в твою натуральную величину.

— Статуи? — ошеломленно пробормотал Костя. — Это…

— Ну ладно, пора заняться делом, — озабоченно сказал Женька. — Боюсь, давка начнется. Начинай, Константин Сидорыч, давать автографы, чтобы к ночи кончить.

— А какая разница? — возразил Гришка. — Все равно ему сегодня ночью не спать!

— Почему это? — испугался Костя.

— Народное гулянье, — объяснил Гришка. — В твою честь. В знак признания заслуг. Так что будь готов.

— Но ведь я хочу спать! — обозлился Костя.

— Ничего не поделаешь — популярность! — Гришка кротко улыбнулся и почтительно откланялся.

Несколько дней спустя друзья-однокашники собрались вечерком на квартире у председателя Гришки, который в коротком вступительном слове высоко оценил проделанную работу.

— Пока все идет как по маслу, — резюмировал он. — Ты был, Петька, ответственным за встречу в школе. Как прошло?

— Спектакль был по системе Станиславского! — похвастался Петька. — Эх, не пошел я в режиссеры… Ну ладно. Значит, собрание открыл завуч Павел Никитич. Он начал с того, что выразил радость по поводу встречи с бывшим учеником, а кончил несколько неожиданным, но тепло встреченным собравшимися сравнением Кости с Людмилой Гурченко. Ему, Павлу Никитичу, показалось, что это родственные дарования. Затем слово предоставили Косте. Он сказал: «Товарищи!» — и тут же из зала раздался радостный вопль: «Он нас, простых школьников, назвал своими товарищами! Ур-ра!» Отгремело. Костя продолжил: «Я рад, что снова в этом зале», — и снова вопли из зала: «А мы-то как рады! Это праздник для нас!» Дальше Костя уже не смог сказать ни слова. Как только он раскрывал рот — начиналась овация.

— Неплохо, — скупо похвалил Гришка, — хотя до Станиславского далеко, мало выдумки. Ну а как проходит операция «Любовь с первого взгляда»?

— Точно по плану! — доложила Симка-Серафимка. — Увидев Галку, Костя уже через пять минут засыпал ее изящными комплиментами и выпросил свидание в полночь под дубом. Она пришла, он ей рассказывал про свои встречи с Феллини и Элизабет Тейлор, она восхищалась, а он положил руку ей на плечо. Но в это время из-под земли выскочил пацанчик и потребовал автограф. Костя с досадой расписался на каком-то клочке и увел Галку в сквер. Здесь он уже собирался было поцеловать ей ручку, но поднял глаза и увидел очередь из двух десятков мальчишек с блокнотами в руках. Он взбесился и послал коллекционеров ко всем чертям. Галка сделала вид, что шокирована такой грубостью, и убежала домой.

— Отлично, — констатировал Гришка. — Чувствуется взлет фантазии. Главное, чтобы у Кости не осталось сомнений в своей заслуженной популярности. А с автографами пора кончать, школьники воют, у каждого по десять штук. Серафимка, посоветуй Галке, чтобы она сегодня познакомила Костю со своим мужем и предложила гулять в полночь втроем. Нельзя допустить, чтобы дорогой гость скучал. Женька, может быть, в субботу устроить еще одно гулянье вокруг его дома, а?

— А не лучше ли шествие с факелами? — подумав, предложил Женька. — С факелами и с Костиными портретами! Витька-фотограф обещал штук десять сделать в нерабочее время.

— Я сегодня его встретила, — вздохнув, сказала Симка-Серафимка, — и мне даже стало как-то жалко.

Я, конечно, сразу изобразила на лице восторг и почи тание, а он грустно мне шепнул: «Знаешь, Серафимка, скажу тебе по правде, совсем не такой я знаменитый, как все думают».

Это сообщение было встречено с большим интересом.

— Мы — на верном пути! — торжественно провозгласил Гришка. — Еще немного усилий и… Да, войдите!

На пороге стоял Костя. Он весело улыбался, но по его напряженной позе и полным ожидания глазам было видно, что чувствует он себя не очень-то уверенно.

— Привет, ребята! — принужденно сказал он. — Как делишки?

— Товарищи, — разволновался Гришка, — нам оказана такая честь! Вы бы предупредили, Константин Сидорович, как-никак вы наша гордость!

— Да, да, гордость! — восторженно подхватили Женька и Петька.

— Ну, ребята, — взмолился Костя, — ради бога…

— Урра знаменитому земляку! — провозгласил Гришка.

— Урра!

— Ребята! — в отчаянье закричал Костя. — Хватил я, идиот, признаю! Будьте же людьми!

Однокашники переглянулись.

— Может, простим? — умоляюще предложила Симка-Серафимка.

— Конечно! — заскулил Костя. — А то жизни нет. Сейчас в кино чуть до бешенства не довели, посреди сеанса штук тридцать автографов дал! Я еще вчера понял, что это вы…

— А ты уверен, что уже перевоспитался? — спросил у Кости Гришка.

— Голову на отсечение — уверен! — радостно воскликнул Костя.

— Значит, больше нос к звездам задирать не будешь?

— Да я скорее буду им землю пахать! — пообещал Костя.

— Не стоит, носом лучше пользоваться по назначению, — посоветовал хирург Петька.

Костя свободно и глубоко вздохнул, стер со лба пот и вместе с ним кошмары последних дней. Друзья уселись за стол, и началась самая непринужденная, откровенная и содержательная беседа, какая бывает тогда, когда собираются бывшие однокашники.

Итак, собрались однокашники. С того времени как они в последний раз тряслись на экзаменах, прошло всего несколько лет, и сегодня самой солидной должностью может похвастаться Гришка Федоров — он председатель сельсовета; самым большим чином — Женька Буркин, лейтенант милиции, и самой почетной наградой — хирург Петька Захаркин, награжденный медалью «За спасение утопающих» (он спас во время ледохода корову).

— Ребята, — сказал председатель Гришка, — наша честь поставлена на карту. Жителям нашего населенного пункта вообще и нам в частности нанесена увесистая пощечина. Как работник выборного органа, готов заверить свое заявление государственной печатью.

— Кто же это сделал? — подскочив на стуле, воскликнул милиционер Женька.

— Да, да, кто? — возмущенно загалдели остальные.

— Спокойствие, — поднимая руку, сказал председатель Гришка, — сейчас все будет ясно, как говорит наш коновал Петька, вскрывая больного, словно консервную банку. Я не буду томить высокое собрание. Сегодня утром останавливает меня соседка, бывшая учительница Прасковья Ивановна, и просит прочитать ей письмо от племянника, так как она разбила очки. Помните Костю Ежевикина? Так он приезжает.

— Ну и что? — недоуменно спросил милиционер Женька. — Прикажешь по этому поводу организовать почетный караул?

Завклубом Симка-Серафимка пожала плечами, давая понять, что она разделяет недоумение предыдущего оратора. И лишь хирург Петька более или менее живо реагировал на эту новость.

— Будет любопытно взглянуть на его левую руку, — сказал он, морща лоб. — Помнится, лет пять назад у него был прелестный вывих локтевого сустава с ограничением подвижности… Кстати, Костя окончил свое театральное училище, кто знает?

— Да, да, — обрадовалась Симка-Серафимка, — ведь он артист! Он даже снимался, мне кто-то рассказывал. Вот здорово, нужно будет пригласить его в наш клуб!

— Артист? — с уважением переспросил Женька. — О, смотри ты!

— Погодите, — председатель Гришка — поморщился. — Что за восторги? Можно подумать, что в село Кашурино приезжает на гастроли миланский театр «Ла Скала». Могу вас огорчить: миланцев у нас кто-то по дороге перехватил. Кажется, Париж. А приезжает к нам киноартист Костя Ежевикин, известный по картине… По какой картине? Никто не знает? Плохо. Впрочем, я тоже не знаю. Вроде бы в каком-то фильме Костя играл толпу. Однако вот что пишет наш приятель, эту цитату я запомнил дословно: «…поэтому возникла возможность на недельку приехать. Приеду уже не как студент, тетушка Прасковья, а как артист, известный в широких кинокругах, со своим творческим почерком. Впрочем, я не удивлюсь, если в вашей глухомани о моем творчестве никто и не слыхивал: свиноферма, несмотря на свою полезность, очень далека от искусства. Однако устал от столичной суеты и хочу отдохнуть. Боюсь только, что бывшие однокашники уж очень будут досаждать своей компанией: ведь каждому хочется погреться в лучах чужой славы…»

— Ну и дворняга же! — возмутился милиционер Женька. — Всех облаял! Он всегда был хвастун, но чтобы так…

— Прошу занести в протокол, — обратился председатель Гришка к Симке-Серафимке, — что кинозвезда Константин Сидорович Ежевикин, обладающий творческим почерком, квалифицирован как дворняга. Товарищи, прошу понять, нам оказывают честь. Устав от суеты, к нам приезжает гость, известный в кинокругах. Не как Чаплин или Брижит Бардо, но все-таки известный. Он справедливо обеспокоен тем обстоятельством, что хрюканье поросят в нашей деревенской глуши помешало нам как следует изучить его творчество. Дорогого гостя нужно успокоить. Он должен увидеть, что кашуринцы любят киноискусство и ценят лучших его представителей. Костя приезжает послезавтра, и нам необходимо…

Не успел Костя Ежевикин, выйдя из вагона, удивиться небывалой толпе на полустанке, как у него вырвали чемоданы и в освободившиеся руки сунули огромный букет цветов. Затем на Костю обрушилась десятибалльная волна земляков. Его обнимали, тискали, мяли, жали, давили, что-то кричали в уши и дружески били под ребра, причем все Костины попытки освободиться были тщетны. Наконец, задыхающегося и полуживого, его выдернули из клубка встречающих и довольно бесцеремонно втащили на деревянный помост. Здесь ему помогли стащить с головы намертво продавленную шляпу, переправили со спины на грудь галстук, взяли из рук охапку прутьев, пять минут назад бывших цветами, и потрясенный Костя увидел над толпой огромный транспарант:

— Знаменитому земляку — урра!

Оторвав от зубов мед, Костя оглянулся. Рядом с ним, не сводя с него влюбленных глаз, стояли старые друзья — Гришка, Петька, Женька и Симка-Серафимка. Полным достоинства кивком Костя поздоровался с ними, подумал немного и сказал:

— Подходите сюда, ребята, поближе. Ну, не стесняйтесь!

— Урра! — дурным голосом вдруг завопил Петька. — Урра Константину Ежевикину!

Костя широко улыбнулся и только успел вновь принять позу трибуна, как его неожиданно дернули за ногу и он, взвизгнув, полетел вниз с помоста. Но упасть ему не дали. Десятки рук мгновенно превратились в живую пружину, и под приветственные клики толпы Костя полетел в воздух. Здесь он быстро сообразил, что это древнее выражение человеческой признательности — весьма сомнительное удовольствие. Так, вероятно, может, чувствовала себя одинокая картофелина, попавшая в центрифугу, где ее болтает во все стороны и избивает обо все стенки. Сначала Костя вежливо просил, потом начал умолять, а когда ему показалось, что с него сползают брюки, — завопил. Его спас Женька, который подхватил Костю за ворот пиджака и, как мешок с отрубями, втащил на помост.

— Ребята, — задыхаясь, начал Костя, — я очень благодарен, я счастлив, но…

— Товарищи! — закричал в микрофон Гришка. — Только что наш знаменитый гость сказал, что он счастлив ступить на родную землю! Урра Ежевикину!

Когда дорогого гостя повели домой, он был совершенно выпотрошен и внешне походил не столько на знаменитую кинозвезду, сколько на захудалое воронье пугало. Обеими руками он цепко держался за свои брюки и как-то странно переступал левой ногой.

— Спасибо, товарищи, спасибо, ребята, — бормотал он, — но у меня не осталось ни одной пуговицы!

— Молодежь! — преданно рявкнул Женька. — Оторвали на сувениры!

— А пола пиджака? — огрызнулся артист. — А манжеты брюк? Их тоже оторвали на сувениры? И подошву от туфли оттяпали — тоже на сувенир? Что это такое?

К дому Костиной тетки Прасковьи Ивановны тянулась стометровая очередь мальчишек и девчонок. Несколько дружинников наводили порядок.

— Это за автографами, — разъяснил Гришка. — Сегодня по графику получает только наше село. А с шести утра придут из соседних деревень, все расписано на неделю вперед.

— Но ведь я, — возмутился Костя, — должен буду давать автографы с утра до ночи!

— Ни в коем случае! — возразила Симка-Серафимка. — Мы будем делать перерывы на твои выступления в клубе.

— Они… тоже запланированы?

— А как же! Два выступления в день, воспоминания и впечатления. Весь сбор — в фонд сооружения твоей статуи на школьном дворе, в твою натуральную величину.

— Статуи? — ошеломленно пробормотал Костя. — Это…

— Ну ладно, пора заняться делом, — озабоченно сказал Женька. — Боюсь, давка начнется. Начинай, Константин Сидорыч, давать автографы, чтобы к ночи кончить.

— А какая разница? — возразил Гришка. — Все равно ему сегодня ночью не спать!

— Почему это? — испугался Костя.

— Народное гулянье, — объяснил Гришка. — В твою честь. В знак признания заслуг. Так что будь готов.

— Но ведь я хочу спать! — обозлился Костя.

— Ничего не поделаешь — популярность! — Гришка кротко улыбнулся и почтительно откланялся.

Несколько дней спустя друзья-однокашники собрались вечерком на квартире у председателя Гришки, который в коротком вступительном слове высоко оценил проделанную работу.

— Пока все идет как по маслу, — резюмировал он. — Ты был, Петька, ответственным за встречу в школе. Как прошло?

— Спектакль был по системе Станиславского! — похвастался Петька. — Эх, не пошел я в режиссеры… Ну ладно. Значит, собрание открыл завуч Павел Никитич. Он начал с того, что выразил радость по поводу встречи с бывшим учеником, а кончил несколько неожиданным, но тепло встреченным собравшимися сравнением Кости с Людмилой Гурченко. Ему, Павлу Никитичу, показалось, что это родственные дарования. Затем слово предоставили Косте. Он сказал: «Товарищи!» — и тут же из зала раздался радостный вопль: «Он нас, простых школьников, назвал своими товарищами! Ур-ра!» Отгремело. Костя продолжил: «Я рад, что снова в этом зале», — и снова вопли из зала: «А мы-то как рады! Это праздник для нас!» Дальше Костя уже не смог сказать ни слова. Как только он раскрывал рот — начиналась овация.

— Неплохо, — скупо похвалил Гришка, — хотя до Станиславского далеко, мало выдумки. Ну а как проходит операция «Любовь с первого взгляда»?

— Точно по плану! — доложила Симка-Серафимка. — Увидев Галку, Костя уже через пять минут засыпал ее изящными комплиментами и выпросил свидание в полночь под дубом. Она пришла, он ей рассказывал про свои встречи с Феллини и Элизабет Тейлор, она восхищалась, а он положил руку ей на плечо. Но в это время из-под земли выскочил пацанчик и потребовал автограф. Костя с досадой расписался на каком-то клочке и увел Галку в сквер. Здесь он уже собирался было поцеловать ей ручку, но поднял глаза и увидел очередь из двух десятков мальчишек с блокнотами в руках. Он взбесился и послал коллекционеров ко всем чертям. Галка сделала вид, что шокирована такой грубостью, и убежала домой.

— Отлично, — констатировал Гришка. — Чувствуется взлет фантазии. Главное, чтобы у Кости не осталось сомнений в своей заслуженной популярности. А с автографами пора кончать, школьники воют, у каждого по десять штук. Серафимка, посоветуй Галке, чтобы она сегодня познакомила Костю со своим мужем и предложила гулять в полночь втроем. Нельзя допустить, чтобы дорогой гость скучал. Женька, может быть, в субботу устроить еще одно гулянье вокруг его дома, а?

— А не лучше ли шествие с факелами? — подумав, предложил Женька. — С факелами и с Костиными портретами! Витька-фотограф обещал штук десять сделать в нерабочее время.

— Я сегодня его встретила, — вздохнув, сказала Симка-Серафимка, — и мне даже стало как-то жалко.

Я, конечно, сразу изобразила на лице восторг и почи тание, а он грустно мне шепнул: «Знаешь, Серафимка, скажу тебе по правде, совсем не такой я знаменитый, как все думают».

Это сообщение было встречено с большим интересом.

— Мы — на верном пути! — торжественно провозгласил Гришка. — Еще немного усилий и… Да, войдите!

На пороге стоял Костя. Он весело улыбался, но по его напряженной позе и полным ожидания глазам было видно, что чувствует он себя не очень-то уверенно.

— Привет, ребята! — принужденно сказал он. — Как делишки?

— Товарищи, — разволновался Гришка, — нам оказана такая честь! Вы бы предупредили, Константин Сидорович, как-никак вы наша гордость!

— Да, да, гордость! — восторженно подхватили Женька и Петька.

— Ну, ребята, — взмолился Костя, — ради бога…

— Урра знаменитому земляку! — провозгласил Гришка.

— Урра!

— Ребята! — в отчаянье закричал Костя. — Хватил я, идиот, признаю! Будьте же людьми!

Однокашники переглянулись.

— Может, простим? — умоляюще предложила Симка-Серафимка.

— Конечно! — заскулил Костя. — А то жизни нет. Сейчас в кино чуть до бешенства не довели, посреди сеанса штук тридцать автографов дал! Я еще вчера понял, что это вы…

— А ты уверен, что уже перевоспитался? — спросил у Кости Гришка.

— Голову на отсечение — уверен! — радостно воскликнул Костя.

— Значит, больше нос к звездам задирать не будешь?

— Да я скорее буду им землю пахать! — пообещал Костя.

— Не стоит, носом лучше пользоваться по назначению, — посоветовал хирург Петька.

Костя свободно и глубоко вздохнул, стер со лба пот и вместе с ним кошмары последних дней. Друзья уселись за стол, и началась самая непринужденная, откровенная и содержательная беседа, какая бывает тогда, когда собираются бывшие однокашники.

БАРОН

Я не собираюсь навязывать вам историю из жизни великосветского общества. Сиятельная особа, титул которой дал название рассказу, — самая обыкновенная лошадь, и по сей день живущая в отведенной для лошадей резиденции. Впрочем, «обыкновенная» — это совсем не то слово. Я выразился бы куда более точно, если бы сказал так: никогда еще благородный облик лошади не принимал столь вероломный, эгоистичный и нахальный субъект, как сивый мерин по кличке Барон.