20. Корабли индийцы строят точно так же, как мы, только их суда много длиннее. Индийцы поклоняются различным богам, которым строят храмы, похожие на наши. У них существуют разные способы совершения жертвоприношений, которыми они отмечают праздники многочисленных богов. Свадьбы у индийцев справляются с весельем и песнями и игрой на трубах, совсем как у нас, и к свадьбе они готовят отменные пиры и проводят за ними множество дней и ночей. У них в некоторых областях не в ходу монета, вместо нее кое-где используют драгоценные камни, кое-где куски железа наподобие игл, кое-где бумагу с именем царя на ней, в некоторых местах, и в особенности во внутренних областях Индии, ходят наши дукаты, а также местные золотые и серебряные монеты.

21. Ближние индийцы в сражениях используют дротики, ручные мечи и щиты, население внутренних областей – луки и шлемы, кольчуги и панцири, а отдаленных – бомбарды и прочие машины для осады городов, какие есть и у нас. Лишь немногие индийцы пишут на папирусе, большинство же на листьях деревьев. Как и мы, индийцы делят свой год на двенадцать месяцев, но летосчисление у них другое, хотя и утверждают, что ведут его от Окта-виана Августа, ибо в его правление по всему свету установился мир. Индийцы глубоко презирают и осуждают воровство и обман.

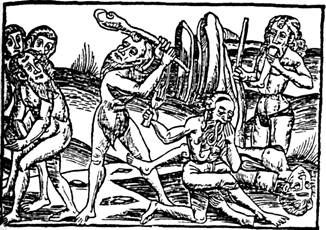

22. В Индии обитает множество чудовищных народов, о которых отец Церкви святой Августин рассказывает в шестнадцатой книге своего труда «О Граде Божием», о которых и мы уже выше сказали немало. Среди них те, кого называют «моноколи», то есть с одним оком, у других нет рта, они живут только испарениями и запахами, вдыхаемыми через нос, есть еще люди не больше локтя, которые все время сражаются с журавлями, а еще люди удивительно высокого роста, более сорока локтей. Среди индийцев обитают кинокефалы, у них собачьи головы, и они лают. Живут там и люди, у которых нет шеи, а глаза расположены на груди. Родятся в Индии и гермафродиты, двуполые люди, а также фавны, сатиры и многие другие чудовища.

23. В Индии в некой огромной реке под названием Конхис водятся рыбы, похожие на людей, ночью они выходят из воды и собирают дрова; ударяя камнями друг о друга, высекают огонь, сжигают дрова поблизости от воды, ловят прочих рыб, привлеченных сиянием пламени, и поедают их. Если их удается схватить, то мужскую особь не отличить от женской. В другой области Индии водятся рыбы, похожие на быков и лошадей. Их женщины-амазонки берут с собой, отправляясь сражаться. 24. Говорят, что они очень быстры, а когда возвращаются назад после сражения, то привязывают их к балке и оставляют в воде, словно в стойле. А еще на острове под названием Тапробана обитают тропопагиты, жестокие мужи злобного нрава: у них огромные уши, украшенные, как говорят, множеством каменьев. Человеческое мясо они считают отменным лакомством, в своих подземных жилищах они прячутся от солнечного зноя. 25. У них великое изобилие золота и самых драгоценных камней. Они собирают совсем особенный перец. Там течет превеликая река Ганг, где водятся огромные крокодилы и рыбы, у нас неизвестные.

26. В Индии обитают свирепые змеи, толщиною с безногого человека, мясо которых обитатели той страны охотно употребляют в пищу. В другом месте, а именно в провинции Мелабрия, водятся совсем иные змеи – они длиной в шесть локтей, безобидные, если их не разозлить, и весьма приятные детскому оку, ибо у них на затылке помещается разноцветное изображение человеческого лица. Заклинатели ловят их и живьем показывают забавы ради. 27. В другой провинции, под названием Сусинария, водятся совсем иные змеи, они четыре фута в длину, их мясо очень вкусное, а кожи самых разных цветов, и поскольку они прекрасны на вид, то их используют в качестве чехлов. Говорят, что в этой провинции Индии водятся также змеи удивительной красоты, которые летают стремительно и превосходят всех прочих своей ядовитостью. 28. В той же самой провинции обитают дикие летучие коты, а еще в Индии родятся большие красные муравьи величиной с некрупных раков, которых живущие там люди поедают как превосходное лакомство. В пределах Кафазии водятся необыкновенные быки, как черные, так и белые: грива и хвост у них лошадиные, волосы очень длинные и тонкие, похожие на оперение птиц, стоят очень дорого, и из них делают царские опахала. 29. В Индии есть провинция Мачин, где водится бесчисленное множество слонов, говорят, что царь выращивает их для красоты, ибо их удивительным образом ловят и, заставляя премного голодать, приручают. Царь этой провинции всегда ездит верхом на белом слоне. В Индии встречаются удивительной красоты птицы, в том числе попугаи и хохотуны, которых доставляют к нам, ибо они у нас ценятся. Рассказывают, что единственная птица феникс обитает во внутренних пределах Индии, и пение ее удивительно сладостно.

30. Из Индии к нам доставляют вещи драгоценные, а именно драгоценные камни и благовония, например: смарагды, сапфиры, аметисты, адаманты, карбункулы, топазы, хризолиты, ониксы, бериллы и почти все прочие драгоценные камни. А также имбирь, мускатные орехи, гвоздику, сладкий перец, корицу, камфару, алоэ и древо вербена. 31. Из пределов царства пресвитера Иоанна и этих областей к нам привозят манну и многие другие благовония, однако собирают их не в одной провинции, а в разных, так, например, в провинции Сандания растут имбирь, мускатные орехи. 32. Имбирь извлекают из неких деревьев высотой в два локтя и, смешав с золою, сушат на солнце, гвоздику же выращивают только на острове под названием Бауда, и этим островом владеют черные люди. Камфара и древо алоэ растут в западной части Индии рядом с приморским городом под названием Кампа. Перец и камфору, которая называется грубой, а также древо вербену собирают наряду со многими другими благовониями и плодами в провинции Мелабрия. 33. Драгоценные же камешки собирают по-разному и во многих местах. Некоторые утверждают, [воды] Инда приносят прямо к пресвитеру Иоанну драгоценный камень, который, если его носить на перстне, весьма способствует сохранению и восстановлению зрения. В Индии есть удивительное чудо – песчаное море, в котором совсем нет воды, но которое, подобно другим морям, вздымается и волнуется под натиском ветра. Оное видел святой Макарий, игумен египетский, как рассказывает о том в его житии святой Иероним, там же поведано и многое о чудесах, упомянутых и здесь.

34. Говорят, что пресвитер Иоанн является верховным понтификом и императором всех провинций, народов как Индии, так и Эфиопии. Очень немногие из наших смогли добраться до пределов его империи, поскольку она расположена слишком далеко, но из числа его людей многие прибывают к римским понтификам, и они неоднократно подтверждали, что все сказанное выше является истиной. О могуществе пресвитера Иоанна здесь было поведано достаточно.

ИНДИЯ ТРЕХ ВОЛХВОВ И ЦАРЯ ДАВИДА

Наследие пресвитера Иоанна

21. Ближние индийцы в сражениях используют дротики, ручные мечи и щиты, население внутренних областей – луки и шлемы, кольчуги и панцири, а отдаленных – бомбарды и прочие машины для осады городов, какие есть и у нас. Лишь немногие индийцы пишут на папирусе, большинство же на листьях деревьев. Как и мы, индийцы делят свой год на двенадцать месяцев, но летосчисление у них другое, хотя и утверждают, что ведут его от Окта-виана Августа, ибо в его правление по всему свету установился мир. Индийцы глубоко презирают и осуждают воровство и обман.

22. В Индии обитает множество чудовищных народов, о которых отец Церкви святой Августин рассказывает в шестнадцатой книге своего труда «О Граде Божием», о которых и мы уже выше сказали немало. Среди них те, кого называют «моноколи», то есть с одним оком, у других нет рта, они живут только испарениями и запахами, вдыхаемыми через нос, есть еще люди не больше локтя, которые все время сражаются с журавлями, а еще люди удивительно высокого роста, более сорока локтей. Среди индийцев обитают кинокефалы, у них собачьи головы, и они лают. Живут там и люди, у которых нет шеи, а глаза расположены на груди. Родятся в Индии и гермафродиты, двуполые люди, а также фавны, сатиры и многие другие чудовища.

23. В Индии в некой огромной реке под названием Конхис водятся рыбы, похожие на людей, ночью они выходят из воды и собирают дрова; ударяя камнями друг о друга, высекают огонь, сжигают дрова поблизости от воды, ловят прочих рыб, привлеченных сиянием пламени, и поедают их. Если их удается схватить, то мужскую особь не отличить от женской. В другой области Индии водятся рыбы, похожие на быков и лошадей. Их женщины-амазонки берут с собой, отправляясь сражаться. 24. Говорят, что они очень быстры, а когда возвращаются назад после сражения, то привязывают их к балке и оставляют в воде, словно в стойле. А еще на острове под названием Тапробана обитают тропопагиты, жестокие мужи злобного нрава: у них огромные уши, украшенные, как говорят, множеством каменьев. Человеческое мясо они считают отменным лакомством, в своих подземных жилищах они прячутся от солнечного зноя. 25. У них великое изобилие золота и самых драгоценных камней. Они собирают совсем особенный перец. Там течет превеликая река Ганг, где водятся огромные крокодилы и рыбы, у нас неизвестные.

26. В Индии обитают свирепые змеи, толщиною с безногого человека, мясо которых обитатели той страны охотно употребляют в пищу. В другом месте, а именно в провинции Мелабрия, водятся совсем иные змеи – они длиной в шесть локтей, безобидные, если их не разозлить, и весьма приятные детскому оку, ибо у них на затылке помещается разноцветное изображение человеческого лица. Заклинатели ловят их и живьем показывают забавы ради. 27. В другой провинции, под названием Сусинария, водятся совсем иные змеи, они четыре фута в длину, их мясо очень вкусное, а кожи самых разных цветов, и поскольку они прекрасны на вид, то их используют в качестве чехлов. Говорят, что в этой провинции Индии водятся также змеи удивительной красоты, которые летают стремительно и превосходят всех прочих своей ядовитостью. 28. В той же самой провинции обитают дикие летучие коты, а еще в Индии родятся большие красные муравьи величиной с некрупных раков, которых живущие там люди поедают как превосходное лакомство. В пределах Кафазии водятся необыкновенные быки, как черные, так и белые: грива и хвост у них лошадиные, волосы очень длинные и тонкие, похожие на оперение птиц, стоят очень дорого, и из них делают царские опахала. 29. В Индии есть провинция Мачин, где водится бесчисленное множество слонов, говорят, что царь выращивает их для красоты, ибо их удивительным образом ловят и, заставляя премного голодать, приручают. Царь этой провинции всегда ездит верхом на белом слоне. В Индии встречаются удивительной красоты птицы, в том числе попугаи и хохотуны, которых доставляют к нам, ибо они у нас ценятся. Рассказывают, что единственная птица феникс обитает во внутренних пределах Индии, и пение ее удивительно сладостно.

30. Из Индии к нам доставляют вещи драгоценные, а именно драгоценные камни и благовония, например: смарагды, сапфиры, аметисты, адаманты, карбункулы, топазы, хризолиты, ониксы, бериллы и почти все прочие драгоценные камни. А также имбирь, мускатные орехи, гвоздику, сладкий перец, корицу, камфару, алоэ и древо вербена. 31. Из пределов царства пресвитера Иоанна и этих областей к нам привозят манну и многие другие благовония, однако собирают их не в одной провинции, а в разных, так, например, в провинции Сандания растут имбирь, мускатные орехи. 32. Имбирь извлекают из неких деревьев высотой в два локтя и, смешав с золою, сушат на солнце, гвоздику же выращивают только на острове под названием Бауда, и этим островом владеют черные люди. Камфара и древо алоэ растут в западной части Индии рядом с приморским городом под названием Кампа. Перец и камфору, которая называется грубой, а также древо вербену собирают наряду со многими другими благовониями и плодами в провинции Мелабрия. 33. Драгоценные же камешки собирают по-разному и во многих местах. Некоторые утверждают, [воды] Инда приносят прямо к пресвитеру Иоанну драгоценный камень, который, если его носить на перстне, весьма способствует сохранению и восстановлению зрения. В Индии есть удивительное чудо – песчаное море, в котором совсем нет воды, но которое, подобно другим морям, вздымается и волнуется под натиском ветра. Оное видел святой Макарий, игумен египетский, как рассказывает о том в его житии святой Иероним, там же поведано и многое о чудесах, упомянутых и здесь.

34. Говорят, что пресвитер Иоанн является верховным понтификом и императором всех провинций, народов как Индии, так и Эфиопии. Очень немногие из наших смогли добраться до пределов его империи, поскольку она расположена слишком далеко, но из числа его людей многие прибывают к римским понтификам, и они неоднократно подтверждали, что все сказанное выше является истиной. О могуществе пресвитера Иоанна здесь было поведано достаточно.

ИНДИЯ ТРЕХ ВОЛХВОВ И ЦАРЯ ДАВИДА

Король Венгрии сообщил господину Папе через своих посланцев, что индийский царь, которого в народе называют пресвитером Иоанном, с огромным множеством народа пришел на Русь. Прошло уже семь лет с тех пор, как они покинули Индию, унеся с собою тело святого апостола Фомы. За один день они убили двести тысяч русских и плавтов [9]. Их лагерь простирается на два дня в длину, они передвигаются только два месяца в году: в августе и сентябре. В положенное время сеют и собирают урожай, а затем отправляются в путь. Они соблюдают обряды крещения и обрезания, осеняют себя одним пальцем. У них сорок крестов, и за каждым следует сорок тысяч всадников. От изобилия презирают золото и драгоценные камни. Доспехи у них из кожи – никаким оружием не пробить. Когда достигают какой-нибудь области, требуют от правителей изложить свою веру. Если те придерживаются веры христианской, то оставляют, а всех остальных убивают и их страну обращают в рабство. Какие у них цели – о том неведомо.

Рихард из Санкто-Германо. Хроника. Год 1223

Наследие пресвитера Иоанна

Для истории пресвитера Иоанна особое значение имеет фигура рассказчика. Примечательно, что и письмо о появлении Индийского патриарха при папском дворе, и само «Послание», и известия о походах царя Давида были тщательно записаны бельгийским анналистом Альбриком из монастыря Трех Источников. Альбрик живо интересовался Востоком и следил за происходящими там событиями вплоть до начала сороковых годов XIII века, когда он закончил работу над «Хроникой». Именно Альбрику удалось зафиксировать историю распространения слухов о некоем царе Давиде, отпрыске легендарного пресвитера Иоанна, который вместе с огромным войском собирался прийти на помощь находившимся в Египте участникам пятого крестового похода. К несчастью, поход, главной целью которого стала египетская крепость Дамиста – стратегически важный пункт, расположенный в дельте Нила, окончился полным поражением христианского войска. Хотя саму крепость удалось взять, необдуманные действия крестоносцев на открытой местности привели к потере всех завоеваний. Именно под Дамистой впервые распространился слух о том, что восточный царь Давид спешит войску крестоносцев на помощь. В 1221 году хронист Оливер Падербонский, оказавшийся непосредственно на месте событий, писал: «В этом году, как о том сообщает Папа Гонорий III в послании ко всем прелатам, царь Давид, более известный под именем пресвитера Иоанна, вступил в сражение с султаном Персии и, обратив его в бегство, за двадцать четыре дня приобрел над Персией царскую власть, подчинив себе города и крепости, и оказался на расстоянии не более чем десяти дней пути от Багдада, где находится столица языческого папы. В это же самое время георгианы [10] – люди католической веры, наделенные военным могуществом, – пошли войною на своих соседей-сарацин». Сведения о царе Давиде Папа Гонорий III получил от Якова де Витри, знаменитого проповедника, присоединившегося к крестоносцам и взвалившего на свои плечи нелегкое бремя быть архиепископом Акры. Яков де Витри находился в Дамисте и, присутствуя на месте событий, живо интересовался культурой противника, собирал книги на сирийском и арабском и прилагал немалые усилия по их переводу на латинский язык. Взгляд Якова де Витри отличался объективностью и критичностью, чего стоит записанный весною 1220 года рассказ о посещении святым Франциском войска крестоносцев: «Видели мы первооснователя этого [то есть францисканского] ордена, человека простоватого и неграмотного, любимого Богом и людьми, зовущегося братом Франциском, превознесшегося до небес и охваченного неуемным буйством духа. Едва он прибыл в христианское войско, стоявшее под Дамистой в земле Египетской, как тут же, неустрашимый, защищаясь одним только щитом веры, отправился в крепость султана Египта. И когда по дороге его схватили сарацины, он сказал им: „Я христианин, отведите меня к вашему господину!" А когда его представили перед султаном, то, увидев его, зверь жестокосердный преисполнился кротостью и несколько дней внимательно слушал, как тот проповедовал ему и его людям веру Христову. Однако, опасаясь, как бы кто-нибудь из его войска под действием этих слов, обратившись к Господу, не перешел на сторону христиан, он со всем почтением и под охраной повелел доставить его назад в лагерь, сказав ему напоследок: „Молись за меня, чтобы Бог удостоил меня откровения". Сарацины же всех этих вышеупомянутых братьев-миноритов, покуда они проповедуют о вере Христовой и евангельском исповедании, слушают благожелательно, но когда те принимаются выступать в своих проповедях против Магомета как лжеца и обманщика, бранят их безмерно и, если Бог за них не вступается, подвергают наказаниям и изгоняют из своих городов». Францисканцы не очень любят вспоминать этот эпизод, поскольку это единственное подлинное свидетельство встречи святого Франциска и султана. И вот в такой обстановке в руки Якова де Витри и кардинала Пелагия попал уникальный документ, о котором архиепископ Акры рассказывает: «Когда у нас оказалось четыре гарнизона в Египте, а именно Дамиста, Фанис, Торон в пустыне и крепость Бутавант на большом озере, положение наше по-прежнему продолжало улучшаться, в то время как враги попали в сложную ситуацию, ибо у сарацин начались распри и трения друг с другом, а царь Дамаска, Корадин, осаждавший крепость Паломников (в ноябре 1220 года), отступил с великим позором, потеряв многих из своих воинов. Его брат, по имени Сераф, в чьи земли, как стало известно, вторгся царь индов Давид, вынужден был вместе с войском отступить из наших владений в родные пределы. Этого самого царя Давида – мужа наимогущественнейшего, наделенного военной отвагой, врожденным умом и способностью в любой ситуации одержать победу в сражении, – Бог назначил в наши дни стать бичом для язычников и изничтожителем племени последователей нечестивых законов и обычаев Магомета. Именно этого человека в народе называют пресвитером Иоанном. Он, являясь самым младшим из братьев своих, был, как это сказано о царе Израиля пророке Давиде, предпочтен всем прочим и возведен Божьей волей на царствие. Ибо в наше время чудесным образом Господь руководит деяниями его и приумножает его подвиги, и направляет его шаги, а также уже вручил ему власть над неисчислимым множеством народов, племен, родов и языков, как о том повествует нижеприведенное сочинение, которое мы приказали толмачам, достойным доверия, перевести с арабского на латынь, дабы лучше уразуметь содержание оного». Яков де Витри пометил свое послание серединой апреля 1221 года и направил его сразу нескольким адресатам: Папе Гонорию, австрийскому герцогу Леопольду, «декану Стефану и Филиппу, парижскому канцлеру, а также всем остальным магистрам и ученым, в городе Париже находящимся» и «всем своим сотоварищам и христианам-единоверцам». Послание действительно разошлось широко, поскольку Альбрик из монастыря Трех Источников уже упоминает о том, как его рассылал по Европе Папа Гонорий. В анналах Дунстаплерского монастыря, расположенного в Англии, говорится, что «Повесть о царе Давиде» была прислана королю Генриху III кардиналом Пелагием. Пелагий, взявший на себя смелость руководить (причем неудачно) военными операциями крестоносцев в Египте, весьма полагался на благоприятные, с его точки зрения, предзнаменования. По словам автора «Турской хроники»: «В первую очередь его подвигла на это попавшая в его руки из вражеского стана книга, в которой говорилось, что вере Магомета отпущен срок в шестьсот лет, который закончится в месяце июне, и что из Испании придет тот, кто уничтожит ее вовсе. А поэтому легат, родившийся в Испании, считал эту книгу абсолютно истинной. Кроме того, епископ Акры в своих проповедях говорил людям, что Давид, царь обеих Индий, устремился на помощь христианам и ведет с собою свирепых людей, которые, словно звери, пожирают неверных сарацин». Захваченная у врагов книга, упомянутая Яковом де Витри, сохранилась в переводе на латинский и старофранцузский. Читатель сам может убедиться, насколько опасно было строить стратегические планы, опираясь на столь неопределенную информацию. Индийский царь Давид стал надеждой крестоносцев, впрочем, прибытия императора Фридриха и его войска можно было ожидать с большей вероятностью. Кто же скрывался за именем этого легендарного Давида? Сопоставив известия, записанные Альбриком и другими европейскими хронистами, нетрудно догадаться, что «Повесть о царе Давиде» – эхо событий, происходивших в Средней Азии, когда хан Чингис обрушился со своими полчищами на державу шаха Хорезма. Парадоксальным образом история жизни Давида перекликается с событиями подлинной биографии Чингис-хана, а перечень завоеванных городов и стран подтверждает это предположение. Получается, что сообщения о вторжении царя Давида на Русь и в страну половцев (которых на Западе называли «команами» [11]) едва ли не первые известия, сохранившиеся о легендарной битве на Калке, когда военные отряды полководцев Джебея и Субедэ, отправившиеся преследовать повелителя Средней Азии Джелал-ад-Дина, вторглись в Армению и Грузию, а затем проникли на территорию Великой степи, где и произошло сражение. Нелишним будет упомянуть о том, что в русской летописной традиции сохранилось только три оригинальных известия о битве на реке Калке [12]. Для крестоносцев и их соратников, оставшихся дома, обитатели Руси, согласно логике слухов, распространившихся о царе Давиде, не были правоверными христианами, в то время как монголы, совершившие нападение на царство сарацин, являлись адептами истинной веры. Царь Давид так и не пришел на помощь христианской армии под Дамистой, и завоеванная крепость была потеряна. Естественно, это потребовало логических объяснений, не говоря уже о том факте, что через двадцать лет полчища монголов обрушились на Русь и Восточную Европу. Но от веры в царя Давида, «называемого также пресвитером Иоанном», никто не отказался. Напротив, Альбрик из монастыря Трех Источников пишет, что Давид возвратился в свою страну из-за неудач крестоносцев. Вот только татар вряд ли можно было считать христианами. Нашлось объяснение и этому: монголы свергли своего христианского повелителя – царя Давида или царя Иоанна – и после этого обратились к завоеванию мира. Легенда выстраивалась постепенно, шаг за шагом, передавалась от одного человека к другому. Побывавший в Грузии и Абхазии доминиканец Андрей де Лонжюмо повстречал некоего монаха-несторианина, Раббан-ату, который поведал ему немало об обычаях и нравах татар. В 1245 году Папа Иннокентий IV, выслушав рассказ брата Андрея, направил в Грузию своих посланцев под предводительством доминиканца Асцелина. Каково же было удивление миссионеров, когда они узнали, что Раббан-ата вовсе не правоверный христианин, «а купец, гадатель, еретик и недруг истинной католической веры». Впрочем, даже после этого никто не подверг сомнению легенду о жизни и гибели царя Давида. Один из соратников Андрея де Лонжюмо, доминиканец Гильом из Триполи [13], должен был по поручению Папы сопровождать в поездке к императору Китая Марко Поло, и именно от монаха купец-путешественник мог узнать историю, которая позднее записана в знаменитой «Книге о разнообразии мира». Так, пресвитер Иоанн и царь Давид были отождествлены с Ван-ханом, правителем кереитов, чья племянница стала женой Тулуя, четвертого сына Чингис-хана, и матерью великого Хубилая, при дворе которого подвизался Марко Поло. Отечественному читателю известно, что эта история вдохновила Л. Н. Гумилева на создание книги «Поиски вымышленного царства». Епископ Одо Тускуланский, находившийся в свите короля Людовика Святого, сообщал в послании, отправленном в 1249 году Папе Иннокентию IV, что на Кипр, в Никосию, к французскому королю прибыли татарские послы, доставившие послание от хана и рассказавшие в числе прочего, что «прошло сорок лет с тех пор, как те, кого называют татарами, покинули свою страну, ибо там нет ни городов, ни деревень, ни имений, но в изобилии – пастбища, потому что люди той страны разводят скот, и находится она на расстоянии сорока дней от той страны, где ныне живет Царь Хан и где расположена его столица. И эта страна называется Трахетар, отсюда и они именуются татарами. А о причине их переселения послам, как те сами сказали, ничего не известно. Сообщили только, что татары сначала захватили сына пресвитера Иоанна, изрубив мечом его самого и его войска. У этих татар нет веры. Сообщили они также, что при Великом татарском царе находятся все военачальники с неисчислимым множеством людей, лошадей и скота, и они все время живут в шатрах, потому что ни один город вместить их не может. Их кони и скот постоянно пасутся на пастбищах, ибо где найти столько ячменя и соломы, чтобы прокормить животных. Военачальники посылают вперед своих людей вместе с войсками, дабы покорять различные области. Сами же они остаются с Великим Царем. Во власти и воле Великого Царя, умирая, назначать царем одного из своих сыновей или внуков. Послы также сказали, что у того, кто ныне правит, а имя его Киокай, мать – христианка, дочь того самого царя, которого называют пресвитером Иоанном, и по ее просьбе, а также некоего святейшего епископа, на Богоявление он вместе с восемнадцатью царскими детьми и многими другими, в основном военачальниками, принял таинство крещения». В подтверждение своих слов Одо привел также письмо армянского коннетабля Смбата Спарапета, который сообщал правителям Кипра: «Знайте же, что в землях Индии, которые крестил святой апостол, Фома, есть некий христианский царь, которому со всех сторон грозили живущие по соседству цари сарацинские, притеснявшие его вплоть до того часа, когда татары пришли в его страну и он сделался их человеком. Он объединил свое войско с татарским, напал на сарацинов и извлек из этого столько пользы, что Восток едва не переполнился индийскими рабами, я видел более пятидесяти тысяч из числа тех, кого этот царь взял в плен и приказал продать». Распространению легенды способствовало и известие Вильгельма Рубрука, францисканского монаха, отправившегося в 1252 году к ханам Батыю и Мункэ по поручению короля-крестоносца Людовика IX Святого («Итинерарий» Рубрука сохранился в семи рукописях, однако это произведение стало широко известно благодаря выпискам, сделанным для географического раздела «Великого сочинения» Роджером Бэконом). По словам Вильгельма: «На одной равнине, расположенной среди отрогов, жил несторианин, могущественный пастух и правитель народа под названием найманы, которые были христианами-несторианами. После смерти Коир-хана [14] этот несторианин сделался царем, и несториане стали называть его пресвитером Иоанном, преувеличивая все десятикратно, ибо так у несториан, которые из тех мест приезжают, заведено. Из ничего они делают значительную весть, так они распространяют слухи о Сартахе, будто он христианин, равно как о Менгу-хане и Гуйюк-хане, а все оттого, что те оказывают больше почтения христианам, чем какому-либо иному народу. Но ведь на самом деле эти трое христианами не являются. Так вот распространилась и великая молва о царе Иоанне. Я проезжал по его пастбищам, но никто, кроме нескольких несториан, ничего о нем не знал. На пастбищах его жил Куюк-хан, при его дворе побывал брат Андрей [де Лонжюмо], и я проехал через эти места на обратном пути. У этого самого Иоанна был брат, могущественный пастух по имени Унк, и он жил на расстоянии трех недель пути от своего брата, за отрогами этих самых кара-китайцев, и владел поселением под названием Кара-корум, и правил народами, называвшимися Крит и Мекрит, которые были христианами-несторианами. Но сам их повелитель, оставив веру Христову, стал поклоняться идолам и сошелся с языческими жрецами: колдунами и заклинателями демонов» (Вильгельм Рубрук. Итинерарий. Гл. 17).