1) разрушает традиционные общественные группировки (семью, класс, касту) и тем самым увеличивает «численность деклассированных индивидов… которые поэтому оказываются в обстоятельствах, благоприятных для зарождения революционного протеста»66;

2) порождает нуворишей, плохо адаптирующихся к существующему строю и плохо им ассимилируемых, но при этом претендующих на политическое влияние и социальный статус, соизмеримые с их новым экономическим положением;

3) повышает социальную мобильность, что тоже подрывает общественные связи и, в частности, способствует ускоренной миграции из сельских районов в города и тем самым способствует росту отчуждения и политического экстремизма;

4) повышает число людей, чей уровень жизни снижается, и тем самым может увеличивать разрыв между богатыми и бедными;

5) у некоторой части людей ведет к абсолютному росту доходов, но не относительному, увеличивая этим их неудовлетворенность существующим строем;

6) требует общего ограничения потребления ради повышения капиталовложений, рождая этим общественное недовольство;

7) повышает грамотность, уровень образования, охват средствами массовой информации, что ведет к росту стремлений выше того уровня, на котором возможно их удовлетворение;

8) обостряет региональные и этнические конфликты из-за распределения инвестиций и потребления;

9) расширяет возможности групповой организации и тем самым масштабы требований, предъявляемых группами правительству, до пределов, когда правительство оказывается неспособным их удовлетворять.

В той мере, в какой эти зависимости имеют место, экономический рост повышает материальное благосостояние, но еще более быстрыми темпами растет социальная неудовлетворенность.

Связь экономического развития, особенно быстрого, с политической нестабильностью нашла классическое изображение в данной Токвилем интерпретации Французской революции. Перед революцией, писал он, «общественное благосостоянии растет с невиданной доселе быстротой». «По мере того, как растет описанное мною благополучие, в умах, по-видимому, накапливается неудовлетворенность и беспокойство», и «именно тем областям Франции, где больше всего заметен прогресс, было суждено стать основными очагами революции»[8]. Подобный же рост экономического благополучия предшествовал, по мнению историков, Реформации, английской, американской и русской революциям, а также возбуждению и недовольству в Англии в конце XVIII и начале XIX вв. Мексиканская революция также произошла после двадцати лет впечатляющего экономического роста. Высокая корреляция темпов изменения душевого ВНП в течение семи лет перед успешным переворотом с масштабами насилия в таких переворотах наблюдалась в странах Азии и Ближнего Востока в 1955–1960 гг., но не в Латинской Америке. Сообщалось, далее, что опыт Индии в период с 1930-х по 1950-е гг. показывает, «что экономическое развитие вместо того, чтобы способствовать политической стабилизации, усиливает политическую нестабильность»67. Эти данные очевидным образом согласуются с тем наблюдением, что во время Второй мировой войны недовольство продвижением по службе было более распространено в военно-воздушных силах, чем в других родах войск, несмотря на то или благодаря тому что в действительности продвижение по службе в ВВС происходило и чаще, и быстрее, чем в других частях68.

Существует, таким образом, множество очевидных подтверждений связи между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью. На более общем уровне, однако, связь между ними не столь ясна. В период 1950-х гг. корреляция между темпами экономического роста и внутренним групповым насилием была слабо отрицательной (-0,43). В Западной Германии, Японии, Румынии, Югославии, Австрии, СССР, Италии и Чехословакии наблюдались очень высокие темпы экономического роста, но было очень мало проявлений внутреннего насилия. В то же время в Боливии, Аргентине, Гондурасе и Индонезии наблюдалась высокая смертность от внутреннего насилия при очень низких, а в некоторых случаях отрицательных темпах роста. Аналогичным образом корреляция для 70 стран темпов роста национального дохода в 1935–1962 гг. с уровнем политической нестабильности в 1948–1962 гг. составила -0,34; корреляция между изменением национального дохода и колебаниями стабильности для тех же стран в те же годы была равна -0,45. Нидлер обнаружил, что в Латинской Америке экономический рост стал предпосылкой институциональной стабильности в странах с высоким уровнем политической активности населения69.

Эти противоречивые данные заставляют предполагать, что связь между экономическим ростом и политической нестабильностью, если она существует, должна быть непростой. Возможно, зависимость изменяется с уровнем экономического развития. На одном конце некоторая степень экономического роста необходима, чтобы сделать нестабильность возможной. Простая апелляция к бедности не выдерживает критики, поскольку люди, которые действительно бедны, слишком бедны, чтобы участвовать в политике, и слишком бедны, чтобы протестовать. Они безразличны, апатичны и мало подвержены воздействию средств информации и других стимулов, которые могли бы возбудить в них такие ожидания, которые подтолкнули бы их к политической активности. «Люди, испытывающие крайнюю нужду, – пишет Эрик Хоффер, – пребывают в страхе перед окружающим миром и не стремятся к переменам… Существует, таким образом, консерватизм обделенных, столь же глубокий, как и консерватизм привилегированных, и первый является столь же важным фактором сохранения общественного строя, как и последний»70. Сама бедность является барьером на пути нестабильности. Тот, кто думает лишь о том, где ему следующий раз поесть, не слишком склонен беспокоиться о крупных преобразованиях в обществе. Бедные становятся маргиналами и постепеновцами, озабоченными только небольшими, но абсолютно насущными улучшениями существующей ситуации. Подобно тому как социальная мобилизация необходима для появления мотивов к дестабилизации, также и некоторая степень экономического развития необходима для появления средств дестабилизации.

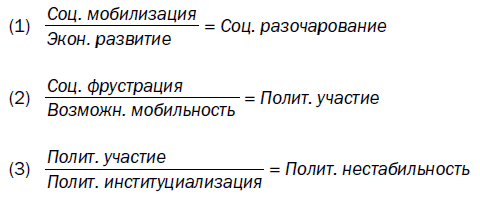

Гипотеза разрыва. Социальная мобилизация оказывает больший дестабилизационный эффект, чем экономическое развитие. Разрыв между этими двумя формами изменения может служить своего рода измерителем влияния модернизации на политическую стабильность. Урбанизация, грамотность, образование, средства массовой информации – все это подвергает традиционного человека воздействию новых форм жизни, новых возможностей удовлетворения потребностей. Этот опыт разрушает познавательные и установочные барьеры традиционной культуры и рождает новые уровни стремлений и желаний. Однако способность переходного общества удовлетворять эти новые ожидания увеличивается много медленнее, чем сами стремления. Отсюда – разрыв между стремлениями и ожиданиями, между формированием желаний и их удовлетворением, или между функцией стремлений и функцией уровня жизни71. Этот разрыв порождает социальные фрустрации и неудовлетворенность. На практике величина разрыва может служить неплохим показателем политической нестабильности.

Причины такой зависимости между социальной фрустрацией и политической нестабильностью не столь просты, как может показаться на первый взгляд. Эта зависимость во многом объясняется отсутствием двух потенциальных промежуточных переменных: возможностей для социальной и экономической мобильности и гибких политических институтов. Со времен Реформации энергичный новатор в экономике и убежденный революционер при качественно различных целях имели поразительно сходные аспирации, которые в обоих случаях были продуктом высокого уровня социальной мобилизации72. Следовательно, то, в какой мере социальная фрустрация способствует росту политической активности населения, зависит в значительной степени от характера экономической и социальной структуры традиционного общества. Можно представить себе, что фрустрации устранимы посредством социальной и экономической мобильности, если традиционное общество достаточно открыто, чтобы предоставить возможности такой мобильности. Отчасти именно это имеет место в сельских регионах, где внешние возможности для горизонтальной мобильности (урбанизация) способствуют относительной стабильности села в большинстве модернизирующихся стран. В то же время недостаточные возможности вертикальной (профессиональной и экономической) мобильности в городах способствуют их большей нестабильности. Однако, если не считать урбанизации, в большинстве модернизирующихся стран уровень социально-экономической мобильности невысок. В сравнительно немногих обществах существуют традиционные структуры, поощряющие экономическую, а не политическую активность. Землю и все другие виды экономического богатства в традиционном обществе прочно удерживает в своих руках сравнительно немногочисленная олигархия, либо же эти богатства находятся под контролем зарубежных корпораций и инвесторов. Ценности традиционного общества нередко находятся в противоречии с предпринимательством, и последнее может оказаться в значительной мере монополизировано этническим меньшинством (греки и армяне в Османской империи, китайцы в Юго-Восточной Азии, ливанцы в Африке). Кроме того, современные ценности и идеи, вводимые в систему, часто связаны с акцентом на роли государства (социализм, плановая экономика) и могут поэтому побуждать мобилизованных индивидов сторониться предпринимательства.

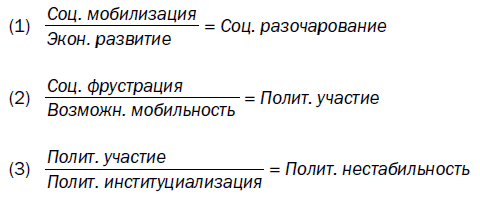

В этих условиях участие в политике становится для социально мобилизованного индивида средством продвижения. Социальные фрустрации побуждают предъявлять более высокие требования к власти и к расширению своего участия в политике, что, в свою очередь, усиливает требовательность к власти. В то же время отсталость страны в сфере политической институциализации делает трудным, если не невозможным, чтобы требования к власти выражались в законных формах и могли умеряться и встраиваться в политическую систему. В итоге резкий рост политической активности порождает политическую нестабильность. Влияние модернизации, таким образом, предполагает следующие зависимости:

Отсутствие возможностей для мобильности и низкий уровень политической институциализации в большинстве модернизирующихся стран приводят к корреляции между социальными фрустрациями и политической нестабильностью. В одном исследовании были выявлены 26 стран с низким отношением формирования желаний к их удовлетворению и тем самым низкой «системной фрустрацией» и 36 стран с высоким отношением и, соответственно, высокой «системной фрустрацией». Из 26 стран с удовлетворенным населением только шесть (Аргентина, Бельгия, Франция, Ливан, Марокко и Южно-Африканский Союз) имели высокий уровень политической нестабильности. Из 36 «неудовлетворенных» стран только две (Филиппины, Тунис) характеризовались высоким уровнем политической стабильности. Общая корреляция между фрустрацией и нестабильностью равнялась 0,50. Различия в числе голосов, подаваемых за коммунистов в индийских штатах, также могут отчасти объясняться соотношением между социальной мобилизацией и экономическим благосостоянием в этих штатах. Аналогично было показано, что в Латинской Америке конституционная стабильность является функцией экономического развития и политической активности населения. Резкий рост политической активности населения вызывает нестабильность, если он не сопровождается соответствующим изменением уровня экономического благосостояния73.

Политическая нестабильность в модернизирующихся странах является, таким образом, в значительной мере функцией разрыва между стремлениями и ожиданиями, порождаемого ростом стремлений, особенно характерным для ранних фаз модернизации. В некоторых случаях аналогичный разрыв с аналогичными же результатами может быть вызван уменьшением ожиданий. Революции часто происходят, когда период устойчивого экономического роста сменяется резким экономическим спадом. Такой спад происходил, по-видимому, во Франции в 1788–1789 гг., в Англии в 1687–1688 гг., в Америке в 1774–1775 гг., перед восстанием Дорра в 1842 г.[9], в России (как следствие войны) в 1915–1917 гг., в Египте в 1952 г. и на Кубе в 1952–1953 гг. (когда Кастро предпринял свое первое выступление против режима Батисты). Кроме того, известно, что в Латинской Америке перевороты чаще происходят в те годы, когда экономические условия ухудшаются, чем тогда, когда душевой доход растет74.

Неравенство и нестабильность. Аристотель видит причину всех мятежей в неравенстве75. Политическое неравенство есть по определению неотъемлемая сторона нестабильности. А экономическое неравенство? Скудость данных о распределении доходов и богатства затрудняет проверку предположения, что экономическое неравенство связано с политической нестабильностью. Для 18 стран была получена корреляция 0,34 между индексом Джини неравенства в доходах перед уплатой налогов и смертностью от политического насилия; для 20 стран корреляция неравенства доходов после уплаты налогов и политическим насилием оказалась равной 0,3676. Существуют, однако, более убедительные данные в поддержку связи между неравенством во владении землей и смертностью от внутреннего группового насилия. Не столь высокие показатели корреляции были получены для связи между неравенством во владении землей и частотой случаев насилия. Связь между концентрацией земельных владений и насилием оказывалась, однако, существенно более заметной, если принималась во внимание доля населения, занятого в сельском хозяйстве. В преимущественно сельскохозяйственных странах, как можно предположить, возможности для социально-экономической мобильности лиц, занятых в сельском хозяйстве, ниже, и поэтому неравенство в распределении земли должно быть более тесно связано с насилием. Так это, разумеется, и есть, и корреляция между неравенством во владении землей и насильственной смертностью для сельскохозяйственных стран оказывается равной 0,7077.

Модернизация воздействует на экономическое неравенство и тем самым на политическую нестабильность двумя путями. Во-первых, обычно богатство и доходы в бедных странах распределены менее равномерно, чем в экономически развитых странах78. В традиционном обществе это неравенство воспринимается как часть естественного порядка вещей. Социальная мобилизация, однако, повышает сознание неравенства и, вероятно, его неприятие. Поток новых идей ставит под вопрос прежний порядок распределения и подсказывает мысль об осуществимости и желательности более справедливого распределения доходов. Очевидным представляется путь быстрых изменений в распределении доходов с помощью государства. Но обычно власть принадлежит как раз тем, кому принадлежат доходы. Таким образом, социальная мобилизация превращает традиционное экономическое неравенство в стимул к насильственному изменению строя.

Во-вторых, в долгосрочном плане экономическое развитие приводит к более справедливому распределению доходов, чем то, которое существовало в традиционном обществе. В краткосрочном же плане ближайшим следствием экономического роста часто оказывается возрастание экономического неравенства. Достижения быстрого экономического роста часто концентрируются в руках немногих групп, тогда как потери распределяются на многих; в результате число обедневших может даже возрасти. Быстрый рост часто связан с инфляцией; инфляционные цены обычно растут быстрее заработной платы с последующей тенденцией в направлении большего неравенства в распределении богатства. Влияние западных правовых систем на незападные общества часто побуждает к замене общинных форм землевладения на частную собственность, а это обычно усиливает неравенство в распределении земли сравнительно с традиционным обществом. Кроме того, в менее развитых обществах распределение доходов в более современном, несельскохозяйственном секторе обычно более неравномерно, чем в сельском хозяйстве. В сельской Индии, к примеру, в 1950 г. 5% семей получали 28,9 % доходов, тогда как в городской части Индии 5 % семей получали 61,5 % доходов79. Поскольку же и общее распределение доходов более равномерно в менее сельскохозяйственных, развитых странах, постольку неравенство в распределении доходов в несельскохозяйственном секторе слаборазвитой страны является много более глубоким, чем в таком же секторе развитой страны.

В отдельных модернизирующихся странах влияние экономического роста на экономическое неравенство может становиться весьма заметным. За двадцать лет до революции в Мексике наблюдался огромный рост экономического неравенства, особенно в землевладении. В 1950-е гг. в Мексике и в Латинской Америке в целом снова наблюдалась тенденция к возрастанию разрыва между богатством и бедностью. Сообщалось, что и на Филиппинах разрыв между высокими и низкими доходами существенно вырос в 1950-е гг. Аналогичным образом быстрый экономический рост в Пакистане в конце 1950-х и начале 1960-х гг. привел к «чудовищной разнице в уровне доходов» и способствовал «относительной стагнации на нижних этажах общественной пирамиды»80. В африканских странах независимость принесла немногим, взявшим власть в свои руки, широкие возможности для накопления несметных богатств в то самое время, когда уровень жизни основной части населения оставался неизменным или даже падал. Чем раньше в ходе эволюции колониального общества наступала независимость, тем большим оказывалось экономическое – и политическое – неравенство, которое она приносила этому обществу.

Экономическое развитие усиливает экономическое неравенство, а при этом социальная мобилизация подрывает его легитимность. Таким образом, оба эти аспекта модернизации вместе способствуют политической нестабильности.

Модернизация и коррупция

Коррупцией называется такое поведение государственных чиновников, которое отклоняется от принятых норм ради достижения частных целей. Коррупция очевидным образом существует во всех обществах, но не менее очевидно и то, что в одних обществах она более распространена, чем в других, и что она чаще встречается в определенные периоды эволюции общества. По первому впечатлению можно предположить, что ее размеры достаточно отчетливо коррелируют с быстрой социальной и экономической модернизацией. Представляется, что политическая жизнь в Америке XVIII в. и в Америке XX в. была менее коррумпирована, чем в Америке XIX в. Точно так же и политическая жизнь в Англии XVII в. и конца XIX в. была, по видимости, менее коррумпированной, чем в Англии XVIII в. Можно ли считать простым совпадением то, что эти пики коррупции в английской и американской общественной жизни совпали с воздействием промышленной революции, появлением новых источников богатства и власти и возникновением новых классов, предъявляющих новые требования к государству? В оба эти периода политические институты переживали трудности и до некоторой степени упадок. Коррупция есть, разумеется, одно из следствий отсутствия эффективной политической институциализации. Государственные чиновники не имеют достаточной автономии и сплоченности и потому подчиняют свои институциальные роли внешним требованиям. В некоторых культурах коррупция может получить большее распространение, чем в других, но в большинстве культур она, по-видимому, получает максимальное распространение в периоды наиболее интенсивной модернизации. Различия в уровне коррупции в модернизированных и политически развитых обществах атлантического мира и в обществах Латинской Америки, Африки и Азии в значительной мере отражают существующие между ними различия в политической модернизации и политическом развитии. Когда руководители военных хунт и революционных движений осуждают «коррупцию» в своих обществах, они, по существу, осуждают отсталость своих обществ.

Почему модернизация рождает коррупцию? Можно выделить три аспекта. Во-первых, модернизация связана с изменением базовых ценностей общества. В частности, она означает постепенное принятие группами внутри общества универсалистских норм, ориентированных на успех, формирование лояльности индивидов по отношению к нации-государству и их идентификации с ним, а также распространение представления о том, что граждане имеют равные права и равные обязанности по отношению к государству. Обычно, разумеется, эти нормы принимаются сначала студентами, офицерами вооруженных сил и другими лицами, испытавшими их влияние за рубежом. В дальнейшем такие группы начинают судить о своем обществе согласно этим новым и чужим нормам. Поведение, бывшее приемлемым и законным согласно традиционным нормам, становится неприемлемым и противозаконным, будучи рассматриваемо современным взглядом. Таким образом, в модернизирующемся обществе коррупция есть отчасти не столько результат отклонения поведения от принятых норм, сколько отклонение норм от установившихся форм поведения. Новые стандарты и критерии того, что хорошо и что плохо, ведут к осуждению по меньшей мере некоторых традиционных форм поведения как противозаконных. «То, что англичанам кажется противозаконным, а хауса деспотичным, – замечает один исследователь Северной Нигерии, – фулани могут рассматривать как необходимое и традиционное»81. Более того, постановка под вопрос прежних стандартов способствует размыванию легитимности всех стандартов. Конфликт между современными и традиционными нормами открывает для индивидов возможность действовать, не считаясь ни с теми, ни с другими.

Коррупция предполагает, что существует различие между публичной ролью и приватным интересом. Если в культуре данного общества не проводится различие между ролью короля как частного лица и как главы государства, то невозможно обвинить короля в коррупции при использовании общественных денег. Различие между личным кошельком и общественными расходами сформировалось в Западной Европе постепенно к началу современного периода. Некоторое понятие об этом различии необходимо, однако, чтобы вынести какое-то суждение о том, правомочны ли действия короля или противозаконны. Аналогичным образом, согласно традиционным понятиям многих обществ, чиновник обязан награждать членов своей семьи и давать им работу. Не существовало различий между обязанностями по отношению к государству и обязанностями по отношению к семье. Только в тех случаях, когда такое различие признается группами, доминирующими в обществе, появляется возможность определить такое поведение как непотизм и, соответственно, определить, что такое коррупция. В самом деле, введение стандартов, ориентированных на успех, может стимулировать большую идентификацию с семьей и усилить потребность защищать семейные интересы от угроз со стороны чужаков. Коррупция есть, таким образом, продукт противоречия между общественным благосостоянием и частным интересом, которое приносит с собой модернизация.

2) порождает нуворишей, плохо адаптирующихся к существующему строю и плохо им ассимилируемых, но при этом претендующих на политическое влияние и социальный статус, соизмеримые с их новым экономическим положением;

3) повышает социальную мобильность, что тоже подрывает общественные связи и, в частности, способствует ускоренной миграции из сельских районов в города и тем самым способствует росту отчуждения и политического экстремизма;

4) повышает число людей, чей уровень жизни снижается, и тем самым может увеличивать разрыв между богатыми и бедными;

5) у некоторой части людей ведет к абсолютному росту доходов, но не относительному, увеличивая этим их неудовлетворенность существующим строем;

6) требует общего ограничения потребления ради повышения капиталовложений, рождая этим общественное недовольство;

7) повышает грамотность, уровень образования, охват средствами массовой информации, что ведет к росту стремлений выше того уровня, на котором возможно их удовлетворение;

8) обостряет региональные и этнические конфликты из-за распределения инвестиций и потребления;

9) расширяет возможности групповой организации и тем самым масштабы требований, предъявляемых группами правительству, до пределов, когда правительство оказывается неспособным их удовлетворять.

В той мере, в какой эти зависимости имеют место, экономический рост повышает материальное благосостояние, но еще более быстрыми темпами растет социальная неудовлетворенность.

Связь экономического развития, особенно быстрого, с политической нестабильностью нашла классическое изображение в данной Токвилем интерпретации Французской революции. Перед революцией, писал он, «общественное благосостоянии растет с невиданной доселе быстротой». «По мере того, как растет описанное мною благополучие, в умах, по-видимому, накапливается неудовлетворенность и беспокойство», и «именно тем областям Франции, где больше всего заметен прогресс, было суждено стать основными очагами революции»[8]. Подобный же рост экономического благополучия предшествовал, по мнению историков, Реформации, английской, американской и русской революциям, а также возбуждению и недовольству в Англии в конце XVIII и начале XIX вв. Мексиканская революция также произошла после двадцати лет впечатляющего экономического роста. Высокая корреляция темпов изменения душевого ВНП в течение семи лет перед успешным переворотом с масштабами насилия в таких переворотах наблюдалась в странах Азии и Ближнего Востока в 1955–1960 гг., но не в Латинской Америке. Сообщалось, далее, что опыт Индии в период с 1930-х по 1950-е гг. показывает, «что экономическое развитие вместо того, чтобы способствовать политической стабилизации, усиливает политическую нестабильность»67. Эти данные очевидным образом согласуются с тем наблюдением, что во время Второй мировой войны недовольство продвижением по службе было более распространено в военно-воздушных силах, чем в других родах войск, несмотря на то или благодаря тому что в действительности продвижение по службе в ВВС происходило и чаще, и быстрее, чем в других частях68.

Существует, таким образом, множество очевидных подтверждений связи между быстрым экономическим ростом и политической нестабильностью. На более общем уровне, однако, связь между ними не столь ясна. В период 1950-х гг. корреляция между темпами экономического роста и внутренним групповым насилием была слабо отрицательной (-0,43). В Западной Германии, Японии, Румынии, Югославии, Австрии, СССР, Италии и Чехословакии наблюдались очень высокие темпы экономического роста, но было очень мало проявлений внутреннего насилия. В то же время в Боливии, Аргентине, Гондурасе и Индонезии наблюдалась высокая смертность от внутреннего насилия при очень низких, а в некоторых случаях отрицательных темпах роста. Аналогичным образом корреляция для 70 стран темпов роста национального дохода в 1935–1962 гг. с уровнем политической нестабильности в 1948–1962 гг. составила -0,34; корреляция между изменением национального дохода и колебаниями стабильности для тех же стран в те же годы была равна -0,45. Нидлер обнаружил, что в Латинской Америке экономический рост стал предпосылкой институциональной стабильности в странах с высоким уровнем политической активности населения69.

Эти противоречивые данные заставляют предполагать, что связь между экономическим ростом и политической нестабильностью, если она существует, должна быть непростой. Возможно, зависимость изменяется с уровнем экономического развития. На одном конце некоторая степень экономического роста необходима, чтобы сделать нестабильность возможной. Простая апелляция к бедности не выдерживает критики, поскольку люди, которые действительно бедны, слишком бедны, чтобы участвовать в политике, и слишком бедны, чтобы протестовать. Они безразличны, апатичны и мало подвержены воздействию средств информации и других стимулов, которые могли бы возбудить в них такие ожидания, которые подтолкнули бы их к политической активности. «Люди, испытывающие крайнюю нужду, – пишет Эрик Хоффер, – пребывают в страхе перед окружающим миром и не стремятся к переменам… Существует, таким образом, консерватизм обделенных, столь же глубокий, как и консерватизм привилегированных, и первый является столь же важным фактором сохранения общественного строя, как и последний»70. Сама бедность является барьером на пути нестабильности. Тот, кто думает лишь о том, где ему следующий раз поесть, не слишком склонен беспокоиться о крупных преобразованиях в обществе. Бедные становятся маргиналами и постепеновцами, озабоченными только небольшими, но абсолютно насущными улучшениями существующей ситуации. Подобно тому как социальная мобилизация необходима для появления мотивов к дестабилизации, также и некоторая степень экономического развития необходима для появления средств дестабилизации.

Таблица 1.4. Быстрый экономический рост и политическая нестабильность

Источник: Bruce Russette etal., World Handbook of Political and Social Indicators (New Haven, Yale University Press, 1964), таблицы 29 и 45. Периоды, в которые измерялся рост, различаются, но в основном это 7-12 лет около 1950-х гг.На другом конце, где располагаются страны, достигшие сравнительно высокого уровня экономического развития, высокие темпы экономического роста оказываются совместимыми с политической стабильностью. Отрицательные корреляции между экономическим ростом и нестабильностью, приводимые выше, являются в значительной мере результатом соединения в рамках одного анализа высокоразвитых и слаборазвитых стран. Экономически развитые страны более стабильны и имеют более высокие темпы роста, чем страны-аутсайдеры. В отличие от других социальных индикаторов темпы экономического роста имеют тенденцию к прямой, а не обратной зависимости от уровня развития. В странах небогатых темпы экономического роста не очень сильно связаны с политической нестабильностью: для 34 стран с душевым ВНП ниже 500 долларов корреляция между темпом экономического роста и смертностью от внутреннего группового насилия составила -0,07. Таким образом, зависимость между темпом экономического роста и политической нестабильностью варьируется пропорционально степени экономического развития. На низких уровнях существует положительная связь, на средних существенной связи не наблюдается, на высоких уровнях эта связь становится отрицательной.

Гипотеза разрыва. Социальная мобилизация оказывает больший дестабилизационный эффект, чем экономическое развитие. Разрыв между этими двумя формами изменения может служить своего рода измерителем влияния модернизации на политическую стабильность. Урбанизация, грамотность, образование, средства массовой информации – все это подвергает традиционного человека воздействию новых форм жизни, новых возможностей удовлетворения потребностей. Этот опыт разрушает познавательные и установочные барьеры традиционной культуры и рождает новые уровни стремлений и желаний. Однако способность переходного общества удовлетворять эти новые ожидания увеличивается много медленнее, чем сами стремления. Отсюда – разрыв между стремлениями и ожиданиями, между формированием желаний и их удовлетворением, или между функцией стремлений и функцией уровня жизни71. Этот разрыв порождает социальные фрустрации и неудовлетворенность. На практике величина разрыва может служить неплохим показателем политической нестабильности.

Причины такой зависимости между социальной фрустрацией и политической нестабильностью не столь просты, как может показаться на первый взгляд. Эта зависимость во многом объясняется отсутствием двух потенциальных промежуточных переменных: возможностей для социальной и экономической мобильности и гибких политических институтов. Со времен Реформации энергичный новатор в экономике и убежденный революционер при качественно различных целях имели поразительно сходные аспирации, которые в обоих случаях были продуктом высокого уровня социальной мобилизации72. Следовательно, то, в какой мере социальная фрустрация способствует росту политической активности населения, зависит в значительной степени от характера экономической и социальной структуры традиционного общества. Можно представить себе, что фрустрации устранимы посредством социальной и экономической мобильности, если традиционное общество достаточно открыто, чтобы предоставить возможности такой мобильности. Отчасти именно это имеет место в сельских регионах, где внешние возможности для горизонтальной мобильности (урбанизация) способствуют относительной стабильности села в большинстве модернизирующихся стран. В то же время недостаточные возможности вертикальной (профессиональной и экономической) мобильности в городах способствуют их большей нестабильности. Однако, если не считать урбанизации, в большинстве модернизирующихся стран уровень социально-экономической мобильности невысок. В сравнительно немногих обществах существуют традиционные структуры, поощряющие экономическую, а не политическую активность. Землю и все другие виды экономического богатства в традиционном обществе прочно удерживает в своих руках сравнительно немногочисленная олигархия, либо же эти богатства находятся под контролем зарубежных корпораций и инвесторов. Ценности традиционного общества нередко находятся в противоречии с предпринимательством, и последнее может оказаться в значительной мере монополизировано этническим меньшинством (греки и армяне в Османской империи, китайцы в Юго-Восточной Азии, ливанцы в Африке). Кроме того, современные ценности и идеи, вводимые в систему, часто связаны с акцентом на роли государства (социализм, плановая экономика) и могут поэтому побуждать мобилизованных индивидов сторониться предпринимательства.

В этих условиях участие в политике становится для социально мобилизованного индивида средством продвижения. Социальные фрустрации побуждают предъявлять более высокие требования к власти и к расширению своего участия в политике, что, в свою очередь, усиливает требовательность к власти. В то же время отсталость страны в сфере политической институциализации делает трудным, если не невозможным, чтобы требования к власти выражались в законных формах и могли умеряться и встраиваться в политическую систему. В итоге резкий рост политической активности порождает политическую нестабильность. Влияние модернизации, таким образом, предполагает следующие зависимости:

Отсутствие возможностей для мобильности и низкий уровень политической институциализации в большинстве модернизирующихся стран приводят к корреляции между социальными фрустрациями и политической нестабильностью. В одном исследовании были выявлены 26 стран с низким отношением формирования желаний к их удовлетворению и тем самым низкой «системной фрустрацией» и 36 стран с высоким отношением и, соответственно, высокой «системной фрустрацией». Из 26 стран с удовлетворенным населением только шесть (Аргентина, Бельгия, Франция, Ливан, Марокко и Южно-Африканский Союз) имели высокий уровень политической нестабильности. Из 36 «неудовлетворенных» стран только две (Филиппины, Тунис) характеризовались высоким уровнем политической стабильности. Общая корреляция между фрустрацией и нестабильностью равнялась 0,50. Различия в числе голосов, подаваемых за коммунистов в индийских штатах, также могут отчасти объясняться соотношением между социальной мобилизацией и экономическим благосостоянием в этих штатах. Аналогично было показано, что в Латинской Америке конституционная стабильность является функцией экономического развития и политической активности населения. Резкий рост политической активности населения вызывает нестабильность, если он не сопровождается соответствующим изменением уровня экономического благосостояния73.

Политическая нестабильность в модернизирующихся странах является, таким образом, в значительной мере функцией разрыва между стремлениями и ожиданиями, порождаемого ростом стремлений, особенно характерным для ранних фаз модернизации. В некоторых случаях аналогичный разрыв с аналогичными же результатами может быть вызван уменьшением ожиданий. Революции часто происходят, когда период устойчивого экономического роста сменяется резким экономическим спадом. Такой спад происходил, по-видимому, во Франции в 1788–1789 гг., в Англии в 1687–1688 гг., в Америке в 1774–1775 гг., перед восстанием Дорра в 1842 г.[9], в России (как следствие войны) в 1915–1917 гг., в Египте в 1952 г. и на Кубе в 1952–1953 гг. (когда Кастро предпринял свое первое выступление против режима Батисты). Кроме того, известно, что в Латинской Америке перевороты чаще происходят в те годы, когда экономические условия ухудшаются, чем тогда, когда душевой доход растет74.

Неравенство и нестабильность. Аристотель видит причину всех мятежей в неравенстве75. Политическое неравенство есть по определению неотъемлемая сторона нестабильности. А экономическое неравенство? Скудость данных о распределении доходов и богатства затрудняет проверку предположения, что экономическое неравенство связано с политической нестабильностью. Для 18 стран была получена корреляция 0,34 между индексом Джини неравенства в доходах перед уплатой налогов и смертностью от политического насилия; для 20 стран корреляция неравенства доходов после уплаты налогов и политическим насилием оказалась равной 0,3676. Существуют, однако, более убедительные данные в поддержку связи между неравенством во владении землей и смертностью от внутреннего группового насилия. Не столь высокие показатели корреляции были получены для связи между неравенством во владении землей и частотой случаев насилия. Связь между концентрацией земельных владений и насилием оказывалась, однако, существенно более заметной, если принималась во внимание доля населения, занятого в сельском хозяйстве. В преимущественно сельскохозяйственных странах, как можно предположить, возможности для социально-экономической мобильности лиц, занятых в сельском хозяйстве, ниже, и поэтому неравенство в распределении земли должно быть более тесно связано с насилием. Так это, разумеется, и есть, и корреляция между неравенством во владении землей и насильственной смертностью для сельскохозяйственных стран оказывается равной 0,7077.

Модернизация воздействует на экономическое неравенство и тем самым на политическую нестабильность двумя путями. Во-первых, обычно богатство и доходы в бедных странах распределены менее равномерно, чем в экономически развитых странах78. В традиционном обществе это неравенство воспринимается как часть естественного порядка вещей. Социальная мобилизация, однако, повышает сознание неравенства и, вероятно, его неприятие. Поток новых идей ставит под вопрос прежний порядок распределения и подсказывает мысль об осуществимости и желательности более справедливого распределения доходов. Очевидным представляется путь быстрых изменений в распределении доходов с помощью государства. Но обычно власть принадлежит как раз тем, кому принадлежат доходы. Таким образом, социальная мобилизация превращает традиционное экономическое неравенство в стимул к насильственному изменению строя.

Во-вторых, в долгосрочном плане экономическое развитие приводит к более справедливому распределению доходов, чем то, которое существовало в традиционном обществе. В краткосрочном же плане ближайшим следствием экономического роста часто оказывается возрастание экономического неравенства. Достижения быстрого экономического роста часто концентрируются в руках немногих групп, тогда как потери распределяются на многих; в результате число обедневших может даже возрасти. Быстрый рост часто связан с инфляцией; инфляционные цены обычно растут быстрее заработной платы с последующей тенденцией в направлении большего неравенства в распределении богатства. Влияние западных правовых систем на незападные общества часто побуждает к замене общинных форм землевладения на частную собственность, а это обычно усиливает неравенство в распределении земли сравнительно с традиционным обществом. Кроме того, в менее развитых обществах распределение доходов в более современном, несельскохозяйственном секторе обычно более неравномерно, чем в сельском хозяйстве. В сельской Индии, к примеру, в 1950 г. 5% семей получали 28,9 % доходов, тогда как в городской части Индии 5 % семей получали 61,5 % доходов79. Поскольку же и общее распределение доходов более равномерно в менее сельскохозяйственных, развитых странах, постольку неравенство в распределении доходов в несельскохозяйственном секторе слаборазвитой страны является много более глубоким, чем в таком же секторе развитой страны.

В отдельных модернизирующихся странах влияние экономического роста на экономическое неравенство может становиться весьма заметным. За двадцать лет до революции в Мексике наблюдался огромный рост экономического неравенства, особенно в землевладении. В 1950-е гг. в Мексике и в Латинской Америке в целом снова наблюдалась тенденция к возрастанию разрыва между богатством и бедностью. Сообщалось, что и на Филиппинах разрыв между высокими и низкими доходами существенно вырос в 1950-е гг. Аналогичным образом быстрый экономический рост в Пакистане в конце 1950-х и начале 1960-х гг. привел к «чудовищной разнице в уровне доходов» и способствовал «относительной стагнации на нижних этажах общественной пирамиды»80. В африканских странах независимость принесла немногим, взявшим власть в свои руки, широкие возможности для накопления несметных богатств в то самое время, когда уровень жизни основной части населения оставался неизменным или даже падал. Чем раньше в ходе эволюции колониального общества наступала независимость, тем большим оказывалось экономическое – и политическое – неравенство, которое она приносила этому обществу.

Экономическое развитие усиливает экономическое неравенство, а при этом социальная мобилизация подрывает его легитимность. Таким образом, оба эти аспекта модернизации вместе способствуют политической нестабильности.

Модернизация и коррупция

Коррупцией называется такое поведение государственных чиновников, которое отклоняется от принятых норм ради достижения частных целей. Коррупция очевидным образом существует во всех обществах, но не менее очевидно и то, что в одних обществах она более распространена, чем в других, и что она чаще встречается в определенные периоды эволюции общества. По первому впечатлению можно предположить, что ее размеры достаточно отчетливо коррелируют с быстрой социальной и экономической модернизацией. Представляется, что политическая жизнь в Америке XVIII в. и в Америке XX в. была менее коррумпирована, чем в Америке XIX в. Точно так же и политическая жизнь в Англии XVII в. и конца XIX в. была, по видимости, менее коррумпированной, чем в Англии XVIII в. Можно ли считать простым совпадением то, что эти пики коррупции в английской и американской общественной жизни совпали с воздействием промышленной революции, появлением новых источников богатства и власти и возникновением новых классов, предъявляющих новые требования к государству? В оба эти периода политические институты переживали трудности и до некоторой степени упадок. Коррупция есть, разумеется, одно из следствий отсутствия эффективной политической институциализации. Государственные чиновники не имеют достаточной автономии и сплоченности и потому подчиняют свои институциальные роли внешним требованиям. В некоторых культурах коррупция может получить большее распространение, чем в других, но в большинстве культур она, по-видимому, получает максимальное распространение в периоды наиболее интенсивной модернизации. Различия в уровне коррупции в модернизированных и политически развитых обществах атлантического мира и в обществах Латинской Америки, Африки и Азии в значительной мере отражают существующие между ними различия в политической модернизации и политическом развитии. Когда руководители военных хунт и революционных движений осуждают «коррупцию» в своих обществах, они, по существу, осуждают отсталость своих обществ.

Почему модернизация рождает коррупцию? Можно выделить три аспекта. Во-первых, модернизация связана с изменением базовых ценностей общества. В частности, она означает постепенное принятие группами внутри общества универсалистских норм, ориентированных на успех, формирование лояльности индивидов по отношению к нации-государству и их идентификации с ним, а также распространение представления о том, что граждане имеют равные права и равные обязанности по отношению к государству. Обычно, разумеется, эти нормы принимаются сначала студентами, офицерами вооруженных сил и другими лицами, испытавшими их влияние за рубежом. В дальнейшем такие группы начинают судить о своем обществе согласно этим новым и чужим нормам. Поведение, бывшее приемлемым и законным согласно традиционным нормам, становится неприемлемым и противозаконным, будучи рассматриваемо современным взглядом. Таким образом, в модернизирующемся обществе коррупция есть отчасти не столько результат отклонения поведения от принятых норм, сколько отклонение норм от установившихся форм поведения. Новые стандарты и критерии того, что хорошо и что плохо, ведут к осуждению по меньшей мере некоторых традиционных форм поведения как противозаконных. «То, что англичанам кажется противозаконным, а хауса деспотичным, – замечает один исследователь Северной Нигерии, – фулани могут рассматривать как необходимое и традиционное»81. Более того, постановка под вопрос прежних стандартов способствует размыванию легитимности всех стандартов. Конфликт между современными и традиционными нормами открывает для индивидов возможность действовать, не считаясь ни с теми, ни с другими.

Коррупция предполагает, что существует различие между публичной ролью и приватным интересом. Если в культуре данного общества не проводится различие между ролью короля как частного лица и как главы государства, то невозможно обвинить короля в коррупции при использовании общественных денег. Различие между личным кошельком и общественными расходами сформировалось в Западной Европе постепенно к началу современного периода. Некоторое понятие об этом различии необходимо, однако, чтобы вынести какое-то суждение о том, правомочны ли действия короля или противозаконны. Аналогичным образом, согласно традиционным понятиям многих обществ, чиновник обязан награждать членов своей семьи и давать им работу. Не существовало различий между обязанностями по отношению к государству и обязанностями по отношению к семье. Только в тех случаях, когда такое различие признается группами, доминирующими в обществе, появляется возможность определить такое поведение как непотизм и, соответственно, определить, что такое коррупция. В самом деле, введение стандартов, ориентированных на успех, может стимулировать большую идентификацию с семьей и усилить потребность защищать семейные интересы от угроз со стороны чужаков. Коррупция есть, таким образом, продукт противоречия между общественным благосостоянием и частным интересом, которое приносит с собой модернизация.