Страница:

Какими бы удивительными ни казались каменные сооружения Древней Империи, совершенно очевидно, что они не являются самыми старыми. Согласно мифу о братьях Айар, мегалитические Три Окна уже существовали, когда родоначальник Древней Империи Манко Капак и его братья вышли из Тампу-Токко, чтобы основать монархии в землях Анд.

Эпоха мегалита с ее колоссальными сооружениями явно предшествовала Древней Империи – ее постройки отличаются не только огромными размерами, но и удивительной полигональной формой каменных блоков в сочетании с отполированной и местами закругленной поверхностью мегалитов. Однако гигантские сооружения в Мачу-Пикчу – какими бы удивительными они ни казались – не являются ни самыми большими, ни самыми загадочными. Пальма первенства в этом отношении, вне всякого сомнения, принадлежит руинам в Саксахуамане, выступе, который нависает над Куско.

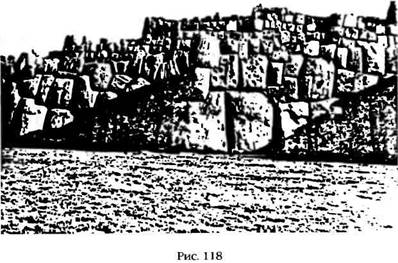

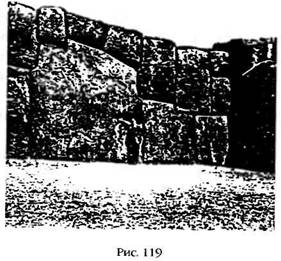

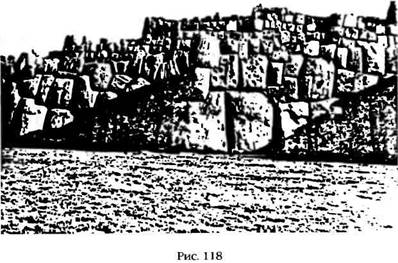

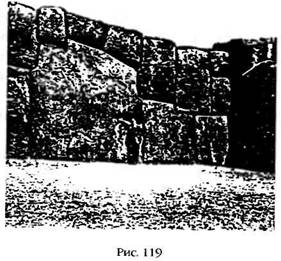

Этот выступ имеет форму треугольника, обращенного широким основанием к горной гряде, частью которой он является; две его стороны образованы глубокими ущельями, а вершина представляет собой крутой пик, поднимающийся на высоту восьмисот футов над лежащим у его подножья городом. Плато можно условно разделить на три части. Самая широкая часть образует основание треугольника, и на ней преобладают выступы скальных пород, кем-то – согласно местным легендам, это были «гиганты» – тщательно обработанные, причем легкость, с которой это было сделано, а также, углы обработки исключают любые ручные орудия. Мы видим гигантские ступени, площадки, «перевернутые» лестницы, а также прорезанные в скалах извилистые каналы, туннели, желоба и ниши. Средняя секция выступа представляет собой площадку длиной и шириной несколько сот футов, которая была специально выровнена, в результате чего получилось огромное плоское пространство. Эта ровная площадка отделена от треугольной и более высокой вершины выступа удивительным и уникальным каменным сооружением. Оно состоит из трех мощных зигзагообразных стен, протянувшихся параллельно друг другу от одного края выступа до другого (рис. 118). Стены возведены таким образом, что одна возвышается над другой на общую высоту около шестидесяти футов. Они сложены из колоссальных каменных блоков полигональной формы, что указывает на эпоху мегалита; самые крупные из них – это передние блоки, которые держат земляные насыпи, служащие основанием второго и третьего ярусов. Самые маленькие камни весят от десяти до двадцати тонн; размеры большинства блоков достигают пяти футов в высоту, а толщина и ширина их составляет от десяти до четырнадцати футов. Многие блоки гораздо крупнее: высота одного из мегалитов первого ряда достигает двадцати семи футов, а весит он более трехсот тонн (рис. 119)-Подобно мегалитам в Мачу-Пикчу, гигантские блоки Саксахуамана привезены издалека. Затем их обтесали, отполировали и поставили на место таким образом, что они прочно держатся без всякого раствора.

Кто, когда и зачем построил эти наземные сооружения, а также прорезал каналы, туннели, проходы и другие странные ниши в скалах? Местные мифы приписывают все эти деяния «гигантам». Испанцы, как писал историк Гарсиласо де ла Вега, были убеждены, что все это построено «не людьми, а демонами». Скуайер отмечал, что зигзагообразные стены, вне всякого сомнения, представляют собой величайшие образцы стиля, который называется циклопическим, но не предлагал никакого объяснения или теории их происхождения.

Кто, когда и зачем построил эти наземные сооружения, а также прорезал каналы, туннели, проходы и другие странные ниши в скалах? Местные мифы приписывают все эти деяния «гигантам». Испанцы, как писал историк Гарсиласо де ла Вега, были убеждены, что все это построено «не людьми, а демонами». Скуайер отмечал, что зигзагообразные стены, вне всякого сомнения, представляют собой величайшие образцы стиля, который называется циклопическим, но не предлагал никакого объяснения или теории их происхождения.

Недавние раскопки, проведенные позади громадных выступов скальных пород, отделяющих плоскую среднюю часть выступа от скалистой северо-западной части, где находится большинство туннелей и каналов, позволили обнаружить одну из самых необычных для Южной Америки структур – идеальный круг. Тщательно обтесанные камни были уложены таким образом, чтобы образовать границу углубления, имевшего форму правильного круга. В одной из своих предыдущих книг я перечисляю аргументы, которые позволили сделать вывод, что это углубление служило резервуаром, где, как в гигантской кастрюле, обрабатывалась руда – а если точнее, то золотая руда.

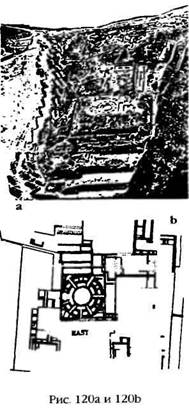

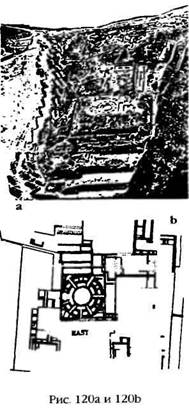

Однако это не единственная круглая структура на выступе. Предположив, что три яруса гигантских стен представляли собой крепость, испанцы считали само собой разумеющимся, что руины на самой высокой и узкой части выступа – позади и выше стен – относились к фортификационным сооружениям инков. Легенды рассказывали о том, как однажды в одно из отверстий на вершине упал ребенок, а затем появился в нескольких сотнях футов ниже, в самом Куско. Поэтому местные археологи начали проводить раскопки, хотя и ограниченные. Они обнаружили, что местность, расположенная за тремя каменными стенами и выше их, буквально пронизана подземными туннелями и камерами. Однако еще более важной была находка фундаментов ряда примыкающих друг к другу квадратных и прямоугольных строений (рис. 120а), в самом центре которых располагалась структура в виде правильного круга. Местное население называет эти руины «Круглое здание», а археологи дали ей название Торреон, или Башня, – такое же, как у полукруглого сооружения в Мачу-Пикчу, – и предположили, что это была оборонительная башня, часть «крепости» Саксахуаман.

В отличие от археологов, археоастрономы видят в этой структуре свидетельство ее астрономических функций. Р. Т. Зуидема {«Inca Observations of the Solar and Lunar Passages» и другие работы) обратил внимание, что расположение прямых стен, примыкающих к круглой структуре, позволяет определить северную и южную точки зенита, а также надир. Стены, образующие квадратную площадку, внутри которой расположена круглая структура, действительно ориентированы по сторонам света (рис. 120б), но они образуют лишь обрамление для этой круглой структуры, состоящей из трех концентрических стен, соединенных радиальными «спицами» из каменной кладки, которые делят две внешние круглые стены на секции. Один из таких проемов – окно, если верхние ряды кладки, образовывавшие башню, соответствовали планировке фундамента – ведет строго на юг и. таким образом, мог служить для определения места захода солнца в день, когда оно проходит через точку надира. Четыре других проема ориентированы на северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад – то есть на точки восхода и захода солнца в дни зимнего и летнего солнцестояния (в Южном полушарии).

Если все это действительно руины полноценной астрономической обсерватории, то, вполне вероятно, что мы имеем дело с древнейшей круглой обсерваторией в Южной Америке, а возможно, и во всей Америке.

Если все это действительно руины полноценной астрономической обсерватории, то, вполне вероятно, что мы имеем дело с древнейшей круглой обсерваторией в Южной Америке, а возможно, и во всей Америке.

Ориентация круглой обсерватории по точкам солнцестояния позволяет отнести ее к той же категории, что и обсерватории в Стоунхендже и египетских храмах. Однако имеющиеся факты свидетельствуют о том, что после эпохи мегалита во времена зарождения Древней Империи под покровительством Виракочи в Андском календаре ключевую роль играл – наряду с точками равноденствия – лунный цикл.

Историк Гарсиласо де ла Вега, описывая похожие на башни сооружения вокруг Куско, утверждал, что они использовались для определения дней солнцестояния. Правда, он также описывал другой «каменный календарь», который не сохранился до наших дней и который напоминает каменный круг в Лагаше. По свидетельству Гарсиласо, колонны в Куско служили для определения точек равноденствия, а не солнцестояния. Он писал, что на открытой площадке перед Кориканча для определения точного момента наступления равноденствия были установлены колонны из превосходнейшего мрамора. Когда солнце приближалось к нужной точке, жрецы ежедневно наблюдали за тенью, которую отбрасывали колонны, а для того чтобы получить более точный результат, они укрепляли на них гномон, как колышек на циферблате солнечных часов. И как только в полдень он переставал отбрасывать тень, они делали вывод, что солнце вступило в точку равноденствия.

Согласно авторитетному исследованию Л. Э. Валкарселя «The Andean Calendar», такое определение дней равноденствия и их почитание унаследованы инками от предков – несмотря на то что они перешли от более древнего календаря, основанного на точках равноденствия, к солнечному. В своей работе ученый показал, что особое значение инки придавали месяцам, соответствующим марту и сентябрю, то есть месяцам равноденствия. «Инки верили, – писал он, – что в эти два дня равноденствия Отец Солнце спускается вниз и живет среди людей».

Необходимость корректировать солнечный календарь из-за явления прецессии и, возможно, из-за несовпадения равноденственного и солнечного нового года приводила к непрерывным реформам календаря даже во времена Древней Империи. По мнению Монтесиноса, пятый, двадцать второй, тридцать третий, тридцать девятый и пятидесятый монархи Древней Империи «обновляли исчисление времени, в котором возникала путаница». Тот факт, что эти реформы были связаны с изменением взаимоотношений между солнцестояниями и равноденствиями, подтверждается тем, что правитель Манко Капак IV «приказал, чтобы год начинался в день весеннего равноденствия». Подобное распоряжение стало возможным потому, что монарх был Амаута, «знатоком астрономии». Тем не менее совершенно очевидно, что этим своим указом он лишь возвращал календарь, которым пользовались в прежние времена. Согласно хронологии Монтесиноса сороковой монарх, который занимал престол за тысячу лет до Манко, Капака IV, «основал академию для изучения астрономии и вычисления равноденствий. Он разбирался в астрономии и умел определять равноденствия, которые индейцы называли Илла-Ри».

И как будто одного этого было недостаточно для непрерывных реформ, ученые обнаружили доказательства использования лунного календаря – или, по крайней мере, знакомства с ним. В своих работах по археоастрономии Анд Рольф Мюллер сообщал, что в местечке, которое называется Пампа-де-Анта и расположено в десяти милях от Саксахуамана, в монолитной скале вырезаны ступени, образующие полукруг, или полумесяц. Поскольку с этой точки ничего не видно, кроме выступа Саксахуаман на востоке, Мюллер пришел к выводу, что данное место служило для астрономических наблюдений в направлении, которое определялось на Саксахуамане, но, скорее всего, было связано с появлением Луны. Местное название этих ступеней – Куилларуми, или «лунный камень», – предполагает именно это назначение.

Скованные представлением о том, что инки поклонялись Солнцу, современные ученые поначалу никак не соглашались признать, что индейцы могли наблюдать и за Луной. На самом же деле первые испанские историки неоднократно сообщали о том, что инки пользуются сложным и необыкновенно точным календарем, объединяющим солнечные и лунные аспекты. Историк Фелипе Гуаман Пома де Алива утверждал, что «инки знакомы с циклами Солнца и Луны… с месяцами года и четырьмя сторонами света». Утверждение, что инки наблюдали и за солнечным, и за лунным циклом, подтверждается тем фактом, что в Кориканче рядом с алтарем Солнца располагался алтарь Луны. В святая святых храма главным символом был эллипс, слева от которого находилось Солнце, а справа Луна. И только Хуаскар, один из двух единокровных братьев, боровшихся за престол в тот период, когда появились испанцы, заменил овал золотым диском, обозначающим Солнце.

Все это совпадает с особенностями месопотамского календаря, и находки в далеких Андах озадачили ученых. Еще больше сбивали с толку неопровержимые доказательства знакомства инков с Зодиаком – абсолютно произвольным способом разбиения орбиты вокруг Солнца на двенадцать частей, – который, по общему мнению, считался «изобретением» шумеров.

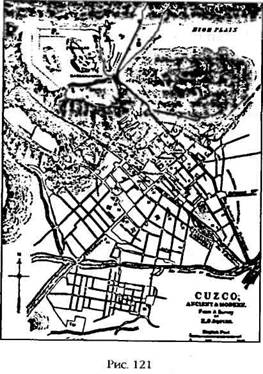

Э. Дж. Скуайер в своем докладе о Куско и о названии этого места («Пуп Земли») отмечал, что город был поделен на двенадцать районов, группировавшихся вокруг «центров», которые располагались в виде эллипса (рис. 121). Сэр Клеменс Макхем («Cuzco and Lima: the Incas of Peru») приводил данные историка Гарсиласо де ила Вега о том, что двенадцать районов соответствовали двенадцати зодиакальным созвездиям. Стэнсбери Хагар («Cuzco, the Celestial City») отмечает, что согласно мифологии инков Куско был построен в соответствии с божественным планом, чтобы имитировать строение с небес, и приходит к выводу, что первый район, носивший название «Террасы преклонения», соответствовал созвездию Овна. Он показал, что инки – как и жители Месопотамии – связывали каждый из двенадцати «домов Зодиака» с определенным месяцем года. Эти зодиакальные месяцы имеют названия, удивительным образом напоминающие названия месяцев на Ближнем Востоке, которые ведут свою родословную из Шумера. Так, например, месяц осеннего равноденствия, который соответствует месяцу весеннего равноденствия и созвездию Тельца во времена появления календаря в Шумере, назывался Тупа Тарука, или «Пасущийся Олень». Еще один пример – это созвездие девы, которое инки называли Сара Мама, «Мать Маиса». Чтобы до конца понять сходство, нужно принять во внимание, что в Месопотамии символом этого созвездия (см. рис. 91) была девушка, держащая колос – пшеницу или ячмень Междуречья в Андах заменил маис (кукуруза). Вывод Хагара о том, что в зодиакальной планировке Куско первый район ассоциировался с созвездием Овна, указывал на то, что план города был разработан после окончания (вследствие прецессии) Эры Тельца, то есть после 2150 года до нашей эры. По мнению Монтесиноса, строительство Кориканчи завершил пятый правитель Древней Империи, и он же примерно в 1900 году до нашей эры ввел новый календарь. Этому Капаку (правителю) был присвоен титул Пачакути (Реформатор), и есть все основания полагать, что необходимость реформы календаря в этот период была обусловлена сдвигом Зодиака от Тельца к Овну – еще одно подтверждение знакомства местных жителей с Зодиаком и его календарными аспектами задолго до инков.

Существовали и другие особенности – довольно сложные – древних ближневосточных календарей, присутствовавшие в том календаре, который инки унаследовали от Древней Империи. Требование (до сих пор сохраняющее силу в еврейском и христианском календарях), чтобы весенний праздник (Пейсах, Пасха) проводился в период, когда Солнце находится в соответствующем доме Зодиака, а также в день первого полнолуния этого месяца или непосредственно после него, вынуждало древних астрономов интеркалировать солнечный и лунный циклы. Исследования Р. Т. Зуидемы и других ученых подтвердили, что в Андах не только имела место подобная интеркаляция, но что лунный цикл дополнительно привязывался к другим явлениям: первое полнолуние после летнего солнцестояния должно было совпадать с гелиакальным восходом определенной звезды. Эта двойная корреляция имеет большое значение, поскольку напоминает египетский календарь, в котором начало календарного цикла связывалось определенным временем солнечного календаря (подъем Нила) и гелиакальным восходом звезды (Сириуса).

Существовали и другие особенности – довольно сложные – древних ближневосточных календарей, присутствовавшие в том календаре, который инки унаследовали от Древней Империи. Требование (до сих пор сохраняющее силу в еврейском и христианском календарях), чтобы весенний праздник (Пейсах, Пасха) проводился в период, когда Солнце находится в соответствующем доме Зодиака, а также в день первого полнолуния этого месяца или непосредственно после него, вынуждало древних астрономов интеркалировать солнечный и лунный циклы. Исследования Р. Т. Зуидемы и других ученых подтвердили, что в Андах не только имела место подобная интеркаляция, но что лунный цикл дополнительно привязывался к другим явлениям: первое полнолуние после летнего солнцестояния должно было совпадать с гелиакальным восходом определенной звезды. Эта двойная корреляция имеет большое значение, поскольку напоминает египетский календарь, в котором начало календарного цикла связывалось определенным временем солнечного календаря (подъем Нила) и гелиакальным восходом звезды (Сириуса).

В двадцати милях на северо-восток от Куско расположено местечко Писак, где были найдены остатки строения – вероятно, относящиеся к началу империи инков, – которое, по всей видимости, являлось попыткой сымитировать и объединить некоторые священные сооружения Мачу-Пикчу: здание с полукруглыми стенами и грубой имитацией Интихуатаны в центре. Недалеко от Саксахуамана, в местечке под названием Кенко, расположен большой полукруг, сложенный из тесаного камня на огромном каменном монолите, который мог иметь форму животного (он слишком сильно поврежден, чтобы можно было с уверенностью утверждать это). Неизвестно, имела ли эта структура какое-то отношение к астрономии и календарю. Вместе с постройками в Мачу-Пикчу, Саксахуамане и Куско эти сооружения служат иллюстрацией того факта, что на территории Священной Долины – и только здесь – сочетание религии, календаря и астрономии привело к строительству круглых или полукруглых обсерваторий; таких структур в Южной Америке нет больше нигде.

Кто же это был, в одно и то же время применивший одинаковые астрономические принципы и выбравший круглую форму для обсерваторий в Древней Британии, в шумерском Лагаше и в Древней Империи Южной Америки?

Все мифы, подтверждаемые географическими данными и археологическими находками, указывают на южный берег озера Титикака как на колыбель не только человеческой цивилизации в Южной Америке, но и самих богов. Именно отсюда, как говорят нам легенды, началось заселение Анд после Великого потопа; именно здесь была обитель богов во главе с Виракочей; именно здесь основателям Древней Империи были даны знания, маршрутные карты и Золотой Жезл, при помощи которого они определили положение «Пупа Земли», где и был основан город Куско.

Что касается первых людей в Андах, то мифы связывают их появление с двумя островами у южного берега озера Титикака. Они носили название острова Солнца и острова Луны, поскольку эти два небесных светила считались главными помощниками Виракочи. Связанная с календарем символика этих мифов обратила на себя внимание многих ученых. Как бы то ни было, обитель Виракочи располагалась не на острове, а на южном побережье озера в Городе Богов. Это место, называвшееся Тиахуанаку, было населено богами (согласно местным преданиям) с незапамятных времен. Легенды рассказывают, что там были колоссальные по своим размерам сооружения, которые могли построить только гиганты.

Историк Педро Сиеса де Леон, путешествовавший по территории современных Перу и Боливии непосредственно после завоевания их испанцами, сообщал, что из всех древностей Анд руины в Тиахуанаку, вне всякого сомнения, являлись самыми старыми. Среди поразивших его сооружений был искусственный холм на «огромном каменном основании» размерами 900 на 400 футов и высотой около 120 футов. Рядом он увидел гигантские каменные блоки, упавшие на землю, и среди них «множество дверей с косяками, притолоками и порогами, вырезанными из цельного камня», которые, в свою очередь, были частью еще более крупных каменных блоков, причем «некоторые из них достигали тридцати футов в ширину, пятнадцати футов в длину и шести в толщину». Он задавал себе вопрос, в человеческих ли силах доставить такие гигантские блоки туда, где мы их видим теперь. «Лично я, – писал он, – не могу представить, посредством каких инструментов и приспособлений это могло быть сделано, поскольку орудия, при помощи которых могли быть обработаны эти огромные камни и доставлены на место, должны значительно превосходить те, которыми в настоящее время пользуются индейцы». Он не сомневался, что «два каменных идола с человеческими фигурами и лицами, вырезанными с большим искусством… и похожие на маленьких гигантов» ответственны за возведение этого удивительного сооружения.

За прошедшие столетия большую часть мелких каменных блоков увезли и использовали при строительстве боливийской столицы Ла-Паса, ведущих к ней железных дорог и различных сооружений в близлежащих сельских районах. Несмотря на это, руины из гигантских каменных блоков по-прежнему поражали воображение путешественников.

К концу девятнадцатого века сообщения приобрели научную точность – это был результат путешествий и исследований Эфраима Джорджа Скуайера («Peru: Incidents of Travel and Exploration in the Land of Incas»), а также А. Штубеля и Макса Уле («Die Ruinenstaette von Tiahuanaco im Hochland des Alten Peru»). В начале двадцатого века их работу продолжил самый известный и упорный исследователь Тиахуанаку Артур Познански («Tiahuanacu – The Cradle of American Man»). Труды этих ученых, а также новейшие раскопки и исследования подводят нас к выводу, что Тиахуанаку был «оловянной столицей» Древнего мира и что его обширные надземные и подземные постройки представляли собой металлургические предприятия, а огромные каменные блоки были частью портовых сооружений на берегу древнего озера. Представляется, что Тиахуанаку был основан не людьми, а «богами» ануннаками в процессе поисков золота задолго до того, как человек научился использовать олово.

К югу от озера Титикака над узкой и бедной растительностью равниной – в этом месте расположен величественный город Тиахуанаку и его порт (теперь его называют Пума-Пунку) – возвышаются три памятника прошлого. Один из них расположен в юго-восточной части руин и носит название холм Акапана. Считалось, что этот искусственный холм (это заметил еще Сиеса де Леон) представлял собой крепость. Однако он больше похож на ступенчатую пирамиду, а находящиеся внутри него резервуары, проходы, каналы и желоба говорят о его истинном назначении: это сооружение для сепарации и обработки руды.

К югу от озера Титикака над узкой и бедной растительностью равниной – в этом месте расположен величественный город Тиахуанаку и его порт (теперь его называют Пума-Пунку) – возвышаются три памятника прошлого. Один из них расположен в юго-восточной части руин и носит название холм Акапана. Считалось, что этот искусственный холм (это заметил еще Сиеса де Леон) представлял собой крепость. Однако он больше похож на ступенчатую пирамиду, а находящиеся внутри него резервуары, проходы, каналы и желоба говорят о его истинном назначении: это сооружение для сепарации и обработки руды.

Этот искусственный холм, который, по мнению некоторых специалистов, первоначально имел форму ступенчатой пирамиды, напоминающей пирамиды Междуречья, возвышается над плоской равниной. Обводя ее взглядом, путешественник видит еще одно сооружение, расположенное к северо-востоку от Акапаны. Оно издалека напоминает Триумфальную арку в Париже. Это действительно ворота, искусно высеченные из одного огромного камня; однако их воздвигли здесь не для того, чтобы увековечить победу – скорее это был удивительный каменный календарь.

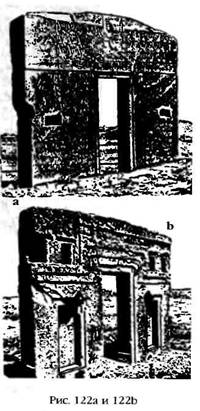

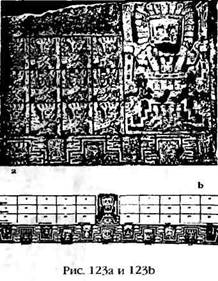

Это сооружение носит название «Ворота Солнца»; размеры гигантского каменного блока, из которого они были высечены, составляли десять на двадцать футов, а весил он более ста тонн. В нижней части ворот имеются ниши и геометрически правильные вырезы – особенно много их на той части, которая считается тыльной (рис. 122б). Наиболее искусная и загадочная резьба располагается на верхней фронтальной стороне (рис. 122а), обращенной на восток. Там в арке ворот вырезано рельефное изображение, состоящее из центральной фигуры – по всей видимости, это Виракоча, – по обе стороны от которой располагаются три ряда его крылатых спутников (рис. 123а). Центральная фигура и три ряда изображений располагаются над извилистой геометрической рамкой, которая как бы огибает миниатюрные фигурки Виракочи, проходя над ними и под ними (рис. 123б).

Это сооружение носит название «Ворота Солнца»; размеры гигантского каменного блока, из которого они были высечены, составляли десять на двадцать футов, а весил он более ста тонн. В нижней части ворот имеются ниши и геометрически правильные вырезы – особенно много их на той части, которая считается тыльной (рис. 122б). Наиболее искусная и загадочная резьба располагается на верхней фронтальной стороне (рис. 122а), обращенной на восток. Там в арке ворот вырезано рельефное изображение, состоящее из центральной фигуры – по всей видимости, это Виракоча, – по обе стороны от которой располагаются три ряда его крылатых спутников (рис. 123а). Центральная фигура и три ряда изображений располагаются над извилистой геометрической рамкой, которая как бы огибает миниатюрные фигурки Виракочи, проходя над ними и под ними (рис. 123б).

Познански в своих работах показал, что резьба на воротах представляет собой календарь, в котором год состоит из двенадцати месяцев и начинается в день весеннего равноденствия в Южном полушарии (сентябрь), но в то же время мелкие изображения указывают на его связь с другими основными событиями солнечного года, то есть с осенним равноденствием и днями солнцестояния. Ученый пришел к заключению, что календарь состоял из одиннадцати месяцев по тридцать дней в каждом плюс двенадцатый «большой месяц» из тридцати пяти дней, что в сумме давало 365 дней солнечного года.

Познански в своих работах показал, что резьба на воротах представляет собой календарь, в котором год состоит из двенадцати месяцев и начинается в день весеннего равноденствия в Южном полушарии (сентябрь), но в то же время мелкие изображения указывают на его связь с другими основными событиями солнечного года, то есть с осенним равноденствием и днями солнцестояния. Ученый пришел к заключению, что календарь состоял из одиннадцати месяцев по тридцать дней в каждом плюс двенадцатый «большой месяц» из тридцати пяти дней, что в сумме давало 365 дней солнечного года.

Календарь с поделенным на двенадцать месяцев и начинавшимся в день весеннего равноденствия годом, был, как нам известно, впервые введен в Шумере примерно в 3800 году до нашей эры.

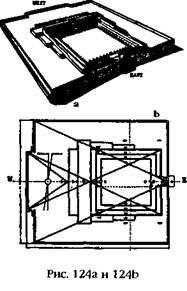

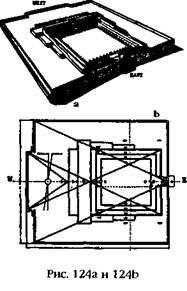

Археологи обнаружили, что «Ворота Солнца» располагались в северо-восточном углу стены из вертикальных каменных колонн, ограждавшей прямоугольную площадку, в центре которой располагалось еще одно выдающееся сооружение. Некоторые ученые считают, что это были ворота, похожие на те, что стоят в северо-восточном углу площадки, и обрамляющие симметричный ряд из тринадцати вертикальных монолитов, установленных точно по центру западной стены. Этот ряд монолитов, являвшийся частью специальной платформы, был обращен к монументальной лестнице, построенной в центре восточной стены на противоположной стороне огороженной площадки. Огромные ступеньки, которые были раскопаны и восстановлены, ведут к ряду приподнятых прямоугольных террас, окружающих углубленный внутренний дворик (рис. 124а).

Это сооружение называется Каласасайя («Стоячие колонны») и ориентировано точно вдоль оси восток – запад – как ближневосточные храмы. Это первый признак того, что оно могло иметь отношение к астрономии. Последующие исследования действительно подтвердили, что это сложная обсерватория для вычисления дней равноденствия и солнцестояния посредством наблюдений за восходом и заходом солнца с определенных фокальных точек вдоль линий, проходящих через углы площадки и колонны, поставленные у западной и восточной стен (рис. 124б). Познански обнаружил свидетельства того, что конструкция «Ворот Солнца» предполагала установку на них двух золотых пластин, которые вращались на бронзовых осях; это давало возможность астрономам-жрецам устанавливать пластины под нужным углом, чтобы они отражали солнечные лучи в нужную точку Каласасайи, из которой велось наблюдение. Многочисленные линии наблюдения – больше, чем требуется для определения дней равноденствия и солнцестояния, – а также тот факт, что Виракоче помогали Солнце и Луна, и наличие тринадцати, а не двенадцати колонн в центре западной стены дают основания предположить, что Каласасайя – это не просто солнечная обсерватория, а солнечно-лунный календарь.

Удивление от того, что это древнее сооружение, расположенное на высоте более двадцати тысяч футов в Андах, в пустынной узкой долине среди снежных вершин, представляло собой сложную обсерваторию для точного исчисления календаря, усилилось открытиями, касающимися его возраста. Познански первым пришел к выводу, что углы, образованные линиями наблюдения, предполагают больший наклон земной оси, чем сегодняшние 23,5 градуса. Это значит – ученый сам был изумлен этим открытием, – что Каласасайя была спроектирована и построена за тысячи лет до нашей эры.

Удивление от того, что это древнее сооружение, расположенное на высоте более двадцати тысяч футов в Андах, в пустынной узкой долине среди снежных вершин, представляло собой сложную обсерваторию для точного исчисления календаря, усилилось открытиями, касающимися его возраста. Познански первым пришел к выводу, что углы, образованные линиями наблюдения, предполагают больший наклон земной оси, чем сегодняшние 23,5 градуса. Это значит – ученый сам был изумлен этим открытием, – что Каласасайя была спроектирована и построена за тысячи лет до нашей эры.

Эпоха мегалита с ее колоссальными сооружениями явно предшествовала Древней Империи – ее постройки отличаются не только огромными размерами, но и удивительной полигональной формой каменных блоков в сочетании с отполированной и местами закругленной поверхностью мегалитов. Однако гигантские сооружения в Мачу-Пикчу – какими бы удивительными они ни казались – не являются ни самыми большими, ни самыми загадочными. Пальма первенства в этом отношении, вне всякого сомнения, принадлежит руинам в Саксахуамане, выступе, который нависает над Куско.

Этот выступ имеет форму треугольника, обращенного широким основанием к горной гряде, частью которой он является; две его стороны образованы глубокими ущельями, а вершина представляет собой крутой пик, поднимающийся на высоту восьмисот футов над лежащим у его подножья городом. Плато можно условно разделить на три части. Самая широкая часть образует основание треугольника, и на ней преобладают выступы скальных пород, кем-то – согласно местным легендам, это были «гиганты» – тщательно обработанные, причем легкость, с которой это было сделано, а также, углы обработки исключают любые ручные орудия. Мы видим гигантские ступени, площадки, «перевернутые» лестницы, а также прорезанные в скалах извилистые каналы, туннели, желоба и ниши. Средняя секция выступа представляет собой площадку длиной и шириной несколько сот футов, которая была специально выровнена, в результате чего получилось огромное плоское пространство. Эта ровная площадка отделена от треугольной и более высокой вершины выступа удивительным и уникальным каменным сооружением. Оно состоит из трех мощных зигзагообразных стен, протянувшихся параллельно друг другу от одного края выступа до другого (рис. 118). Стены возведены таким образом, что одна возвышается над другой на общую высоту около шестидесяти футов. Они сложены из колоссальных каменных блоков полигональной формы, что указывает на эпоху мегалита; самые крупные из них – это передние блоки, которые держат земляные насыпи, служащие основанием второго и третьего ярусов. Самые маленькие камни весят от десяти до двадцати тонн; размеры большинства блоков достигают пяти футов в высоту, а толщина и ширина их составляет от десяти до четырнадцати футов. Многие блоки гораздо крупнее: высота одного из мегалитов первого ряда достигает двадцати семи футов, а весит он более трехсот тонн (рис. 119)-Подобно мегалитам в Мачу-Пикчу, гигантские блоки Саксахуамана привезены издалека. Затем их обтесали, отполировали и поставили на место таким образом, что они прочно держатся без всякого раствора.

Недавние раскопки, проведенные позади громадных выступов скальных пород, отделяющих плоскую среднюю часть выступа от скалистой северо-западной части, где находится большинство туннелей и каналов, позволили обнаружить одну из самых необычных для Южной Америки структур – идеальный круг. Тщательно обтесанные камни были уложены таким образом, чтобы образовать границу углубления, имевшего форму правильного круга. В одной из своих предыдущих книг я перечисляю аргументы, которые позволили сделать вывод, что это углубление служило резервуаром, где, как в гигантской кастрюле, обрабатывалась руда – а если точнее, то золотая руда.

Однако это не единственная круглая структура на выступе. Предположив, что три яруса гигантских стен представляли собой крепость, испанцы считали само собой разумеющимся, что руины на самой высокой и узкой части выступа – позади и выше стен – относились к фортификационным сооружениям инков. Легенды рассказывали о том, как однажды в одно из отверстий на вершине упал ребенок, а затем появился в нескольких сотнях футов ниже, в самом Куско. Поэтому местные археологи начали проводить раскопки, хотя и ограниченные. Они обнаружили, что местность, расположенная за тремя каменными стенами и выше их, буквально пронизана подземными туннелями и камерами. Однако еще более важной была находка фундаментов ряда примыкающих друг к другу квадратных и прямоугольных строений (рис. 120а), в самом центре которых располагалась структура в виде правильного круга. Местное население называет эти руины «Круглое здание», а археологи дали ей название Торреон, или Башня, – такое же, как у полукруглого сооружения в Мачу-Пикчу, – и предположили, что это была оборонительная башня, часть «крепости» Саксахуаман.

В отличие от археологов, археоастрономы видят в этой структуре свидетельство ее астрономических функций. Р. Т. Зуидема {«Inca Observations of the Solar and Lunar Passages» и другие работы) обратил внимание, что расположение прямых стен, примыкающих к круглой структуре, позволяет определить северную и южную точки зенита, а также надир. Стены, образующие квадратную площадку, внутри которой расположена круглая структура, действительно ориентированы по сторонам света (рис. 120б), но они образуют лишь обрамление для этой круглой структуры, состоящей из трех концентрических стен, соединенных радиальными «спицами» из каменной кладки, которые делят две внешние круглые стены на секции. Один из таких проемов – окно, если верхние ряды кладки, образовывавшие башню, соответствовали планировке фундамента – ведет строго на юг и. таким образом, мог служить для определения места захода солнца в день, когда оно проходит через точку надира. Четыре других проема ориентированы на северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад – то есть на точки восхода и захода солнца в дни зимнего и летнего солнцестояния (в Южном полушарии).

Ориентация круглой обсерватории по точкам солнцестояния позволяет отнести ее к той же категории, что и обсерватории в Стоунхендже и египетских храмах. Однако имеющиеся факты свидетельствуют о том, что после эпохи мегалита во времена зарождения Древней Империи под покровительством Виракочи в Андском календаре ключевую роль играл – наряду с точками равноденствия – лунный цикл.

Историк Гарсиласо де ла Вега, описывая похожие на башни сооружения вокруг Куско, утверждал, что они использовались для определения дней солнцестояния. Правда, он также описывал другой «каменный календарь», который не сохранился до наших дней и который напоминает каменный круг в Лагаше. По свидетельству Гарсиласо, колонны в Куско служили для определения точек равноденствия, а не солнцестояния. Он писал, что на открытой площадке перед Кориканча для определения точного момента наступления равноденствия были установлены колонны из превосходнейшего мрамора. Когда солнце приближалось к нужной точке, жрецы ежедневно наблюдали за тенью, которую отбрасывали колонны, а для того чтобы получить более точный результат, они укрепляли на них гномон, как колышек на циферблате солнечных часов. И как только в полдень он переставал отбрасывать тень, они делали вывод, что солнце вступило в точку равноденствия.

Согласно авторитетному исследованию Л. Э. Валкарселя «The Andean Calendar», такое определение дней равноденствия и их почитание унаследованы инками от предков – несмотря на то что они перешли от более древнего календаря, основанного на точках равноденствия, к солнечному. В своей работе ученый показал, что особое значение инки придавали месяцам, соответствующим марту и сентябрю, то есть месяцам равноденствия. «Инки верили, – писал он, – что в эти два дня равноденствия Отец Солнце спускается вниз и живет среди людей».

Необходимость корректировать солнечный календарь из-за явления прецессии и, возможно, из-за несовпадения равноденственного и солнечного нового года приводила к непрерывным реформам календаря даже во времена Древней Империи. По мнению Монтесиноса, пятый, двадцать второй, тридцать третий, тридцать девятый и пятидесятый монархи Древней Империи «обновляли исчисление времени, в котором возникала путаница». Тот факт, что эти реформы были связаны с изменением взаимоотношений между солнцестояниями и равноденствиями, подтверждается тем, что правитель Манко Капак IV «приказал, чтобы год начинался в день весеннего равноденствия». Подобное распоряжение стало возможным потому, что монарх был Амаута, «знатоком астрономии». Тем не менее совершенно очевидно, что этим своим указом он лишь возвращал календарь, которым пользовались в прежние времена. Согласно хронологии Монтесиноса сороковой монарх, который занимал престол за тысячу лет до Манко, Капака IV, «основал академию для изучения астрономии и вычисления равноденствий. Он разбирался в астрономии и умел определять равноденствия, которые индейцы называли Илла-Ри».

И как будто одного этого было недостаточно для непрерывных реформ, ученые обнаружили доказательства использования лунного календаря – или, по крайней мере, знакомства с ним. В своих работах по археоастрономии Анд Рольф Мюллер сообщал, что в местечке, которое называется Пампа-де-Анта и расположено в десяти милях от Саксахуамана, в монолитной скале вырезаны ступени, образующие полукруг, или полумесяц. Поскольку с этой точки ничего не видно, кроме выступа Саксахуаман на востоке, Мюллер пришел к выводу, что данное место служило для астрономических наблюдений в направлении, которое определялось на Саксахуамане, но, скорее всего, было связано с появлением Луны. Местное название этих ступеней – Куилларуми, или «лунный камень», – предполагает именно это назначение.

Скованные представлением о том, что инки поклонялись Солнцу, современные ученые поначалу никак не соглашались признать, что индейцы могли наблюдать и за Луной. На самом же деле первые испанские историки неоднократно сообщали о том, что инки пользуются сложным и необыкновенно точным календарем, объединяющим солнечные и лунные аспекты. Историк Фелипе Гуаман Пома де Алива утверждал, что «инки знакомы с циклами Солнца и Луны… с месяцами года и четырьмя сторонами света». Утверждение, что инки наблюдали и за солнечным, и за лунным циклом, подтверждается тем фактом, что в Кориканче рядом с алтарем Солнца располагался алтарь Луны. В святая святых храма главным символом был эллипс, слева от которого находилось Солнце, а справа Луна. И только Хуаскар, один из двух единокровных братьев, боровшихся за престол в тот период, когда появились испанцы, заменил овал золотым диском, обозначающим Солнце.

Все это совпадает с особенностями месопотамского календаря, и находки в далеких Андах озадачили ученых. Еще больше сбивали с толку неопровержимые доказательства знакомства инков с Зодиаком – абсолютно произвольным способом разбиения орбиты вокруг Солнца на двенадцать частей, – который, по общему мнению, считался «изобретением» шумеров.

Э. Дж. Скуайер в своем докладе о Куско и о названии этого места («Пуп Земли») отмечал, что город был поделен на двенадцать районов, группировавшихся вокруг «центров», которые располагались в виде эллипса (рис. 121). Сэр Клеменс Макхем («Cuzco and Lima: the Incas of Peru») приводил данные историка Гарсиласо де ила Вега о том, что двенадцать районов соответствовали двенадцати зодиакальным созвездиям. Стэнсбери Хагар («Cuzco, the Celestial City») отмечает, что согласно мифологии инков Куско был построен в соответствии с божественным планом, чтобы имитировать строение с небес, и приходит к выводу, что первый район, носивший название «Террасы преклонения», соответствовал созвездию Овна. Он показал, что инки – как и жители Месопотамии – связывали каждый из двенадцати «домов Зодиака» с определенным месяцем года. Эти зодиакальные месяцы имеют названия, удивительным образом напоминающие названия месяцев на Ближнем Востоке, которые ведут свою родословную из Шумера. Так, например, месяц осеннего равноденствия, который соответствует месяцу весеннего равноденствия и созвездию Тельца во времена появления календаря в Шумере, назывался Тупа Тарука, или «Пасущийся Олень». Еще один пример – это созвездие девы, которое инки называли Сара Мама, «Мать Маиса». Чтобы до конца понять сходство, нужно принять во внимание, что в Месопотамии символом этого созвездия (см. рис. 91) была девушка, держащая колос – пшеницу или ячмень Междуречья в Андах заменил маис (кукуруза). Вывод Хагара о том, что в зодиакальной планировке Куско первый район ассоциировался с созвездием Овна, указывал на то, что план города был разработан после окончания (вследствие прецессии) Эры Тельца, то есть после 2150 года до нашей эры. По мнению Монтесиноса, строительство Кориканчи завершил пятый правитель Древней Империи, и он же примерно в 1900 году до нашей эры ввел новый календарь. Этому Капаку (правителю) был присвоен титул Пачакути (Реформатор), и есть все основания полагать, что необходимость реформы календаря в этот период была обусловлена сдвигом Зодиака от Тельца к Овну – еще одно подтверждение знакомства местных жителей с Зодиаком и его календарными аспектами задолго до инков.

В двадцати милях на северо-восток от Куско расположено местечко Писак, где были найдены остатки строения – вероятно, относящиеся к началу империи инков, – которое, по всей видимости, являлось попыткой сымитировать и объединить некоторые священные сооружения Мачу-Пикчу: здание с полукруглыми стенами и грубой имитацией Интихуатаны в центре. Недалеко от Саксахуамана, в местечке под названием Кенко, расположен большой полукруг, сложенный из тесаного камня на огромном каменном монолите, который мог иметь форму животного (он слишком сильно поврежден, чтобы можно было с уверенностью утверждать это). Неизвестно, имела ли эта структура какое-то отношение к астрономии и календарю. Вместе с постройками в Мачу-Пикчу, Саксахуамане и Куско эти сооружения служат иллюстрацией того факта, что на территории Священной Долины – и только здесь – сочетание религии, календаря и астрономии привело к строительству круглых или полукруглых обсерваторий; таких структур в Южной Америке нет больше нигде.

Кто же это был, в одно и то же время применивший одинаковые астрономические принципы и выбравший круглую форму для обсерваторий в Древней Британии, в шумерском Лагаше и в Древней Империи Южной Америки?

Все мифы, подтверждаемые географическими данными и археологическими находками, указывают на южный берег озера Титикака как на колыбель не только человеческой цивилизации в Южной Америке, но и самих богов. Именно отсюда, как говорят нам легенды, началось заселение Анд после Великого потопа; именно здесь была обитель богов во главе с Виракочей; именно здесь основателям Древней Империи были даны знания, маршрутные карты и Золотой Жезл, при помощи которого они определили положение «Пупа Земли», где и был основан город Куско.

Что касается первых людей в Андах, то мифы связывают их появление с двумя островами у южного берега озера Титикака. Они носили название острова Солнца и острова Луны, поскольку эти два небесных светила считались главными помощниками Виракочи. Связанная с календарем символика этих мифов обратила на себя внимание многих ученых. Как бы то ни было, обитель Виракочи располагалась не на острове, а на южном побережье озера в Городе Богов. Это место, называвшееся Тиахуанаку, было населено богами (согласно местным преданиям) с незапамятных времен. Легенды рассказывают, что там были колоссальные по своим размерам сооружения, которые могли построить только гиганты.

Историк Педро Сиеса де Леон, путешествовавший по территории современных Перу и Боливии непосредственно после завоевания их испанцами, сообщал, что из всех древностей Анд руины в Тиахуанаку, вне всякого сомнения, являлись самыми старыми. Среди поразивших его сооружений был искусственный холм на «огромном каменном основании» размерами 900 на 400 футов и высотой около 120 футов. Рядом он увидел гигантские каменные блоки, упавшие на землю, и среди них «множество дверей с косяками, притолоками и порогами, вырезанными из цельного камня», которые, в свою очередь, были частью еще более крупных каменных блоков, причем «некоторые из них достигали тридцати футов в ширину, пятнадцати футов в длину и шести в толщину». Он задавал себе вопрос, в человеческих ли силах доставить такие гигантские блоки туда, где мы их видим теперь. «Лично я, – писал он, – не могу представить, посредством каких инструментов и приспособлений это могло быть сделано, поскольку орудия, при помощи которых могли быть обработаны эти огромные камни и доставлены на место, должны значительно превосходить те, которыми в настоящее время пользуются индейцы». Он не сомневался, что «два каменных идола с человеческими фигурами и лицами, вырезанными с большим искусством… и похожие на маленьких гигантов» ответственны за возведение этого удивительного сооружения.

За прошедшие столетия большую часть мелких каменных блоков увезли и использовали при строительстве боливийской столицы Ла-Паса, ведущих к ней железных дорог и различных сооружений в близлежащих сельских районах. Несмотря на это, руины из гигантских каменных блоков по-прежнему поражали воображение путешественников.

К концу девятнадцатого века сообщения приобрели научную точность – это был результат путешествий и исследований Эфраима Джорджа Скуайера («Peru: Incidents of Travel and Exploration in the Land of Incas»), а также А. Штубеля и Макса Уле («Die Ruinenstaette von Tiahuanaco im Hochland des Alten Peru»). В начале двадцатого века их работу продолжил самый известный и упорный исследователь Тиахуанаку Артур Познански («Tiahuanacu – The Cradle of American Man»). Труды этих ученых, а также новейшие раскопки и исследования подводят нас к выводу, что Тиахуанаку был «оловянной столицей» Древнего мира и что его обширные надземные и подземные постройки представляли собой металлургические предприятия, а огромные каменные блоки были частью портовых сооружений на берегу древнего озера. Представляется, что Тиахуанаку был основан не людьми, а «богами» ануннаками в процессе поисков золота задолго до того, как человек научился использовать олово.

Этот искусственный холм, который, по мнению некоторых специалистов, первоначально имел форму ступенчатой пирамиды, напоминающей пирамиды Междуречья, возвышается над плоской равниной. Обводя ее взглядом, путешественник видит еще одно сооружение, расположенное к северо-востоку от Акапаны. Оно издалека напоминает Триумфальную арку в Париже. Это действительно ворота, искусно высеченные из одного огромного камня; однако их воздвигли здесь не для того, чтобы увековечить победу – скорее это был удивительный каменный календарь.

Календарь с поделенным на двенадцать месяцев и начинавшимся в день весеннего равноденствия годом, был, как нам известно, впервые введен в Шумере примерно в 3800 году до нашей эры.

Археологи обнаружили, что «Ворота Солнца» располагались в северо-восточном углу стены из вертикальных каменных колонн, ограждавшей прямоугольную площадку, в центре которой располагалось еще одно выдающееся сооружение. Некоторые ученые считают, что это были ворота, похожие на те, что стоят в северо-восточном углу площадки, и обрамляющие симметричный ряд из тринадцати вертикальных монолитов, установленных точно по центру западной стены. Этот ряд монолитов, являвшийся частью специальной платформы, был обращен к монументальной лестнице, построенной в центре восточной стены на противоположной стороне огороженной площадки. Огромные ступеньки, которые были раскопаны и восстановлены, ведут к ряду приподнятых прямоугольных террас, окружающих углубленный внутренний дворик (рис. 124а).

Это сооружение называется Каласасайя («Стоячие колонны») и ориентировано точно вдоль оси восток – запад – как ближневосточные храмы. Это первый признак того, что оно могло иметь отношение к астрономии. Последующие исследования действительно подтвердили, что это сложная обсерватория для вычисления дней равноденствия и солнцестояния посредством наблюдений за восходом и заходом солнца с определенных фокальных точек вдоль линий, проходящих через углы площадки и колонны, поставленные у западной и восточной стен (рис. 124б). Познански обнаружил свидетельства того, что конструкция «Ворот Солнца» предполагала установку на них двух золотых пластин, которые вращались на бронзовых осях; это давало возможность астрономам-жрецам устанавливать пластины под нужным углом, чтобы они отражали солнечные лучи в нужную точку Каласасайи, из которой велось наблюдение. Многочисленные линии наблюдения – больше, чем требуется для определения дней равноденствия и солнцестояния, – а также тот факт, что Виракоче помогали Солнце и Луна, и наличие тринадцати, а не двенадцати колонн в центре западной стены дают основания предположить, что Каласасайя – это не просто солнечная обсерватория, а солнечно-лунный календарь.