Страница:

Поэтому для установки палаток надо выбирать защищенные места. Участки леса ? нередко хороший признак того, что лавины не сходят. Массивные препятствия в виде крупных камней и скальных монолитов ? хорошие защитные стенки для палаток и со стороны склонов, и со стороны ветра.

При установке бивака надо постараться увидеть и возможные «прыжки» лавин со всех окружающих склонов и уступов, ? в том числе и со склона, противоположного склону бивака.

Ясно, что травмы участников группы, особенно тяжелые, резко снижают сопротивляемость группы условиям внешней среды. В случае аварии Дятлова этот фактор сыграл весьма негативную роль и в плане вывода из строя участников, и в плане отвлечения сил других участников группы для помощи пострадавшим. В результате заниматься активными действиями по спасению могла только часть группы туристов, и общая сопротивляемость группы снизилась в 2–3 раза. Ведь, по крайней мере, трое были выведены из строя, и еще 2–3 человека должны были помогать раненым. Активно действовать для обустройства жилища, разведения костра, транспортировки вещей могли не более 3–4 человек вместо 9. Понятно, насколько ослабела действенность группы в борьбе со стихией из-за полученных травм.

Травмы всегда являются сильным «давящим» фактором стихии и на больных, и на здоровых участников.

Руководитель группы, имеющей на руках хотя бы одного тяжело травмированного участника, должен понимать, что «группа на грани выживания». Что положение крайне тяжелое, и действия должны быть не только быстрыми, но и крайне продуманными, организованными и осторожными. И что даже малая ошибка руководителя и группы в такой ситуации может иметь фатальные последствия.

Это говорится, конечно, при понимании той простой истины, что «бросить» хотя бы одного «тяжелого» участника совершенно недопустимо, ? это и аморально, и это прямой путь к разобщению и гибели всех.

Очень небезопасным является и разобщение группы, ? на него можно идти очень расчетливо обычно только для необходимых действий по спасению (длительно ? для вызова помощи, а кратковременно ? для отходов малых групп с целью подноса топлива, снаряжения и производства работ по обустройству жилища).

Травмы также наложили тяжелый отпечаток на выбор плана действий дятловцев. Понятен их благородный порыв в первую очередь спасать и укрыть пострадавших. Но тяжелые последствия «шага от палатки» со снаряжением они глубоко не смогли просчитать с учетом круто изменившихся условий внешней среды.

Потеря одежды и снаряжения и разрушение жилища, ? катастрофические фактор аварии, резко усиливающий внешние воздействия стихии.

Недооценка опасности переохлаждения и замерзания, ? крайне опасный фактор аварийности.

Отсутствие теплой одежды и обуви в условиях сильного мороза и ветра ? катастрофический фактор стихии!

Сложение всех перечисленных факторов аварии и привело к столь тяжелой катастрофе. Стихия холода оказалась сильнее из-за снижения сопротивляемости группы вследствие травм, разрушения жилища, потери снаряжения и одежды. И из-за общего усиления фактора давления холода, ветра и осадков в ночь аварии.

Предсказать сход лавины трудно, нередко просто невозможно, и очень часто невозможно предсказать приход заряда непогоды. Но тактически почти всегда можно обойти эти опасности путем правильного выбора пути и места установки бивака. И даже в условиях аварии обычно можно предотвратить или ослабить воздействие таких критических факторов, как разрушение жилища, потеря теплых вещей, снаряжения, продуктов питания.

Нам не сразу удалось найти информацию и воссоздать картину холодного удара стихии в ночь аварии. Но сейчас эта картина видна, ? видно и движение циклона, и характер распространения холодного фронта, известны и температуры и направления ветра по данным метеостанций вблизи места аварии. Оказалось, что все эти данные при желании можно найти и спустя 49 лет после аварии, если обратиться к знающим специалистам. В данном случае таким специалистом был инженер и преподаватель Гидрометеоуниверситета Владимир Исакович Мошиашвили. И оказалось, что всю нужную информацию можно найти в Интернете, если знать, где она находится.

Группа Дятлова погибла, несмотря на отчаянную и самоотверженную борьбу всех ее участников с коварными ударами стихии. Думается, что допущенные ими в ходе этой борьбы ошибки должны вызвать сочувствие, сожаление и понимание, но не осуждение. Дятловцы пали достойно, как солдаты в неравном бою, ? по всем основным признакам эта авария была тяжелым несчастным случаем.

Светлая им память и уважение от нас! И будем мы благодарны им за этот тактический урок, который они добыли для нас ценой своей жизни! Урок, который при правильном понимании и правильных действиях, быть может, поможет предотвратить подобные аварии в будущем.

«Городской» аналог такой нагрузки: «придавливание» человека автомобилем к стенке или к столбу. Даже на незначительной скорости крупная масса автомобиля наносит тяжелейшие травмы, причем тяжесть исхода от распределения и концентрации нагрузки зависит мало, ? от них зависит характер и зоны повреждений.

Особенностью такой сдавливающей нагрузки является также то, что она обычно сильно и очень неравномерно деформирует тело человека, вследствие чего могут возникать тяжелейшие травмы с переломами крупных костей позвоночника, таза и грудной клетки. Переломы конечностей тоже случаются, но все же реже, поскольку конечности обладают большей подвижностью и меньшими размерами, поэтому их деформации меньше и не так велики действующие на них распределенные нагрузки. Конечности ломаются тогда, когда их длинные кости испытывают значительные изгибные нагрузки при опоре на препятствие и тело человека.

Но вот при отсутствии жесткой опоры уровень нагрузок оказывается совсем иным, а травмы во многих случаях совсем не такими тяжелыми.

При отсутствии жесткой опоры действует механизм «отбрасывания» человека воздействием другой, значительной более крупной массы, ? например, массы снега. В этом случае нагрузки на тело человека определяются массой m частей тела человека и теми ускорениями а , с которыми человека отбрасывает более крупная масса. При небольших скоростях внешней массы ускорения и нагрузки невелики, как невелики и массы m отдельных частей тела человека. Нагрузки на человека здесь носит характер распределенной нагрузки от каждой из частей тела на другие части тела и на воздействующие массы, поэтому эти нагрузки могут не вызывать тяжелые травмы, несмотря на большую величину массы M . Конечно, при больших скоростях «наезда» движущейся массой, она может вызвать тяжелые травмы и при отбрасывании (например, в случае удара снежной массы или поезда на большой скорости). Вариант удара при падении (схематично на рис. 2и) также является частным случаем «отбрасывания», ? при этом скорость соударения определяется высотой падения (а кто на кого «налетает», ? человек на крупную массу, или эта масса на человека, ? это несущественно при прочих равных условиях контакта). Так что для данного типа нагрузки «при отбрасывании», эта нагрузка на человека более определяется скоростью движущейся массы, а не ее величиной (в предположении, конечно, что эта масса много больше массы человека). При падении нередко случаются травмы конечностей, поскольку ими и пытаются защититься от удара, и они являются выступающими частями тела человека, которые обычно первыми воспринимают удар.

Здесь надо видеть существенную разницу в энергетике и силовых возможностях двух разных вариантов нагрузки. В случае сдавливания человека большой массой M нагрузки значительно больше, чем при отбрасывании человека той же массой, поскольку при отбрасывании коэффициентом при ускорении а является небольшая масса m , а при сдавливании ? существенно большая масса M . По этой причине при отбрасывании поток лавины в редких случаях наносит тяжелые травмы, и гибель в лавинах происходит не столько вследствие травм, сколько от нарушения дыхания, ? удушения в разных формах, или от общего сдавливания в снежной массе, вызывающая остановку дыхания. При отбрасывании сильно травмирует «быстрая лавина», движущаяся с большой скоростью.

Можно заметить также, что, например, при кажущемся равенстве энергетики нагрузки на человека со стороны равной падающей на него массы с нагрузкой при падении человека с высоты падения этой массы, в случае сдавливания нагрузка будет в несколько раз большей, чем при падении. Дело в том, что сдавливающая нагрузка действует по площади и «продавливает» человека насквозь, ? она в любом ортогональном ее вектору сечении тела человека одинакова. А вот нагрузка от удара при падении «размазана» по объему и зависит от относительного смещения отдельных масс, которые меньше общей массы человека. Значительная часть нагрузки здесь приложена к опоре, потому общая нагрузка часто не способна вызвать травмы с переломами вследствие изгиба костей.

В лавине опасны также нагрузки при движении, сопровождаемые «протаскиванием» человека по рельефу, ? по камням, по скалам. Этот случай схематично изображен на рис. 2к (см., например, М.Васильев. «Трагедия в Забайкалье». Газета «Вольный ветер» (ВВ), № 37, 1999, поскольку Выговский погиб от тяжелых травм внутренних органов, вызванных «протаскиванием» лавины по камням). При этом человек получает травмы от острых выступающих частей камней и скал, или о другие предметы. Возможны также травмы при движении в потоке лавины, вызванные ударами о жесткие предметы (о камни, деревья, скалы...) ? удары как о неподвижные предметы, так и подвижные (движущиеся в самом потоке лавины), ? здесь все определяется скоростью движения и свойствами препятствия.

Конечно, концентрация нагрузки в отдельных местах могут вызывать заметные местные повреждения. В случае группы Дятлова такие повреждение имело место у Тибо-Бриньоля и похожая травма с кровоподтеком на виске у Кривонищенко. В обоих случаях концентратор находился с одной стороны головы, ? справа. А с другой стороны по всем признакам нагрузка была распределенной и потому не вызвала местных повреждений. По всем признакам концентраторами являлись какие-то жесткие предметы, оказавшиеся под головой в момент импульсивного навала оползня лавины: фотоаппарат (мнение Аксельрода) или ботинок (мнение Попова, основанное на факте укладки ботинок под головы дятловцев). У других участников группы наблюдались менее заметные, но похожие травмы: раны на лице Колеватова, следы удара по лицу у Колмогоровой, трещина черепа явно вследствие компрессионного сдавливания головы у Слободина. Все они испытали менее сильную компрессию (сдавливание распределенной по телу нагрузкой), чем участники группы, лежавшие у задней стенки палатки.

У Дубининой и Золотарева переломы ребер явились следствием компрессии сверху и справа ввиду правого характера переломов ребер. Остаточная статическая компрессия от навалившегося снега вызвала кровоизлияние в стенку сердца Дубининой. Ее не сразу освободили из завала, ? она какое-то время была придавлена с поломанными ребрами.

Евгений Буянов, МС по туризму.

Приложение М

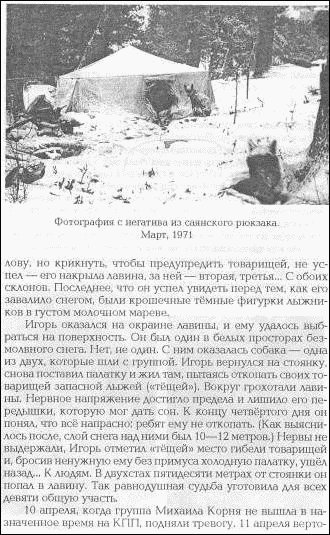

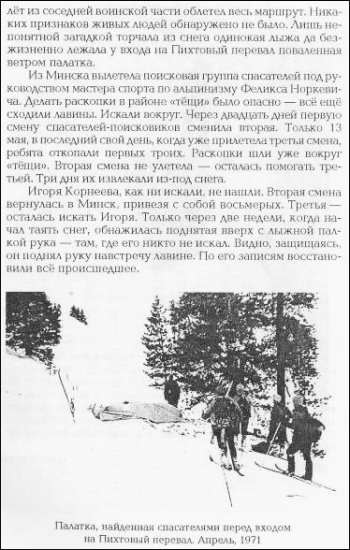

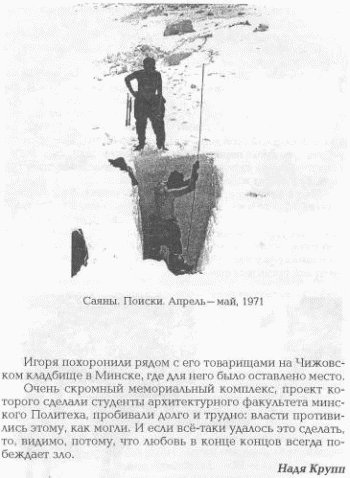

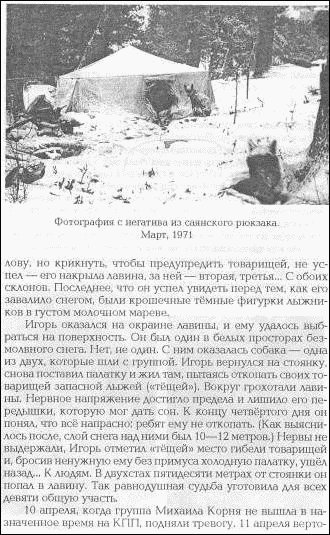

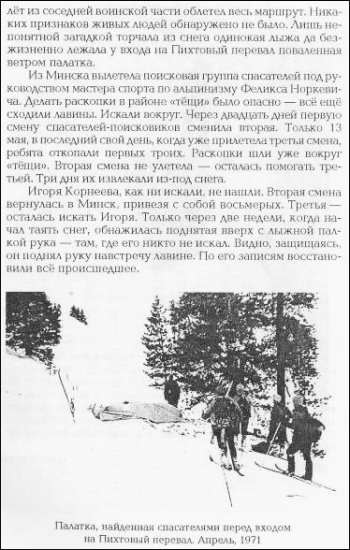

Авария произошла 25 марта 1971 г. в горах Восточного Саяна, Тофалария, причем другое название этого перевала: Пихтовый (но Тофаларский Ключ ? название более употребительное). В полном составе пропала минская (из Минска) группа из 9 человек. С этой группой пропали еще и две собаки. По истечении контрольного срока группу стали разыскивать поисковики из Иркутска и Минска. Не сразу, но спасателям удалось обнаружить поваленную ветром покинутую палатку (!? как и при поиске группы Дятлова), в которой нашли и некоторые предметы снаряжения. Немного выше, под перевалом, обнаружили одинокую запасную лыжу, воткнутую в снег. «Тещей» ее называли туристы из-за вредности»: ее надо было тащить.

Где искать? Лыжа-«теща» была единственным указателем, единственной указательной стрелкой, путеводной ниточкой.

Где искать? Лыжа-«теща» была единственным указателем, единственной указательной стрелкой, путеводной ниточкой.

Со слов жены ныне умершего участника поискового отряда (цитата дана Ю.А.Кузнецовым):

Со слов жены ныне умершего участника поискового отряда (цитата дана Ю.А.Кузнецовым):

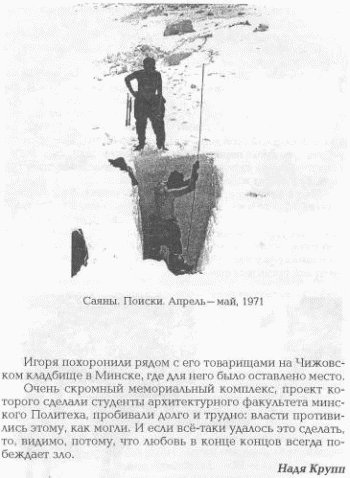

Стали искать на склоне в районе лыжи. Вскоре поняли, насколько опасно это место: после снегопада лавины прыгали сверху, с уступов. В результате зондирования и долгих, опасных раскопок только 13 мая обнаружили первых погибших, а потом и остальных. Вторая смена спасателей осталась в день своего отлета помогать третьей смене, ? в этот день она нашла первого погибшего)... Нашли восьмерых и собаку. Где «девятый», Игорь Корнеев?.. Его на плато не нашли. Его обнаружили немного позже, еще через 2 недели, когда стаял снег (из-под снега обнажилась его рука с лыжной палкой). Нашли неподалеку, в 250 м (! ? четверых дятловцев нашли в мае, причем отдельно от остальных, в 80 м от костра). Его путь тоже оборвала лавина и при нем, «девятом», нашли дневник, из которого удалось воссоздать картину трагедии (! ? при дятловцах тоже нашли несколько дневников). Что же произошло?

Стали искать на склоне в районе лыжи. Вскоре поняли, насколько опасно это место: после снегопада лавины прыгали сверху, с уступов. В результате зондирования и долгих, опасных раскопок только 13 мая обнаружили первых погибших, а потом и остальных. Вторая смена спасателей осталась в день своего отлета помогать третьей смене, ? в этот день она нашла первого погибшего)... Нашли восьмерых и собаку. Где «девятый», Игорь Корнеев?.. Его на плато не нашли. Его обнаружили немного позже, еще через 2 недели, когда стаял снег (из-под снега обнажилась его рука с лыжной палкой). Нашли неподалеку, в 250 м (! ? четверых дятловцев нашли в мае, причем отдельно от остальных, в 80 м от костра). Его путь тоже оборвала лавина и при нем, «девятом», нашли дневник, из которого удалось воссоздать картину трагедии (! ? при дятловцах тоже нашли несколько дневников). Что же произошло?

Игорь немного задержался на биваке со сбором палатки, и вышел после остальных. Стал догонять группу, и вместе с ней попал в лавину, отойдя всего 150 м от места бивака (авария дятловцев произошла в 150 м от перевала). Огромная лавина с прилегающих склонов, струями с двух сторон похоронила под собой восьмерку туристов с собакой...

Игорю удалось выбраться на поверхность, ? он оказался на окраине лавины. Он, самый старший участник группы, понимал, что спасти кого-то из товарищей сможет только он. С каждым часом шансы на спасение уменьшались в 2–3 раза, по экспоненте. Вызов спасателей ничего не мог дать, ? они были бы здесь не раньше, чем через 7-10 дней, когда шансов уже никаких бы не осталось...

Он сочленил две трубки лыжных палок в лавинный зонд и начал зондировать снег, искать товарищей и раскапывать подозрительные места. Тяжелая работа в течение 4 суток (практически без сна) принесла очень скромные результаты, ? ему удалось найти только отдельные предметы снаряжения (в числе которых была и лыжа, послужившая вешкой).

Реальных шансов спасти кого-то уже не осталось, ? надо было спасаться самому. Измотанный до предела психически и физически, он воткнул лыжу в предполагаемом месте пропажи товарищей, отступил вниз, поставил палатку и переночевал в ней. Записал в дневник то, что произошло... Игорь понимал, что может не дойти, особенно, с тяжелым грузом. Потому оставил палатку и часть вещей на месте, пошел на Верхнюю Гутару, и на этом пути разделил участь своих товарищей. Как потом оказалось, толщина завала снега в месте аварии доходила до 10–12 м!..

Характерно замечание Юрия Кузнецова: Иркутск ? не Свердловск. Здесь гибель туристов-лыжников на Саянах и Хамар-Дабане явление не такое уж редкое. Часто гибнут одиночки, но иногда гибнут десятки человек (известен случай гибели 25 школьников-старшеклассников, ? эта катастрофа по масштабам больше аварии Дятлова). Никто по этому поводу не впадает в мистические заблуждения.

Потому спасатели и в данном случае почти не сомневались, что причиной аварии была лавина. Вот только при каких обстоятельствах?.. К сожалению, только что ушел из жизни непосредственный руководитель поисков той группы опытный иркутский турист Кузьмин, ? светлая ему память!.. Он мог бы рассказать о подробностях тех спасательных работ.

В поисках статьи об этой аварии я просмотрел некоторые доступные мне подборки журнала «Турист» за прошедшие годы (пока не все), ? они хранятся у меня на даче. Статью эту пока не нашел, но обнаружил другие, не менее интересные.

В статье В.Самарина «Горы и люди» («Турист, № 1 за 1976 г., стр.26–27) также описан случай, чем-то очень напоминающий события аварии Дятлова. Там рассказано о розыске группы москвичей на Казбеке, ? розыск поистине героически вела группа туристов и альпинистов из Николаева во главе с Юрием Новгородским и Лидой Харьковой в условиях очень плохой погоды. Поначалу им не удалось найти московскую группу, ? они обнаружили чью-то брошенную палатку. Затем нашли и обладателей палатки, ? трех туристов из Ленинграда. Выяснилось, что те выбежали из палатки ночью (! ? как выбежали из разоренной палатки дятловцы), когда услышали страшный гром прошедшей рядом лавины. Укрылись за скалой внизу, а когда лавина прошла, не смогли вернуться в палатку (палатку не увидели, и не было сил на подъем...). Ленинградцы находились в очень тяжелом положении, сильно замерзли, получили обморожения. Николаевцы им оказали помощь, отогрели и отправили вниз.

А москвичей обнаружил спас отряд из Казбеги, но спасателей было только четверо. И тогда снова пошли на помощь николаевцы. Москвичей тоже удалось спасти, но не всех, ? у одного отказало сердце...

Так что и случаи ночного бегства из палатки известны. Ничего необычного в походной практике они не представляют (в походе и у меня однажды был случай в Фанских горах, когда ночью при громе камнепада участники одной из групп бросились опрометью из палатки «куда глаза глядят»). Внезапно очнувшись ото сна, человек не сразу приходит в себя, ? стресс в таком состоянии иногда порождает неадекватную реакцию.

И еще я нашел интересную статью Г.Смолича «Зимние лавины» («Турист», № 2 1978, с. 12–13). Из этой статьи следует, что и через 18 лет после аварии Дятлова туристы знали об особенностях зимних лавин очень мало. А лавина, накрывшая дятловцев в палатке, была именно зимней. Вот выдержка из этой статьи:

При опоре на жесткое основание (которым был пол палатки, опиравшийся на лыжи) вполне достаточно статического давления с усилием 150–200 кг на человека, чтобы нанести такие травмы, какие были у Дубининой и Золотарева. Даже небольшая подвижка значительной массы снега (всего несколько кубометров) по склону легко могла вызвать такие травмы. А при скорости в несколько метров в секунду нанести травмы могла значительно меньшая масса порядка нескольких десятков килограммов на человека...

Можно отметить важный момент в показаниях Б.Е.Слобцова: при обнаружении палатки дятловцев у них под ногами был жесткий наст (по нему они ходили в лыжных ботинках, не проваливаясь). В то же время на последних снимках группы Дятлова (они приведены в самом конце) видно, что под ногами свежего снега примерно «по колено», его отбрасывают ногами, палками и лыжами. Это значит, что до прихода спасателей характер снежного покрова значительно изменился. Свежий снег был сдут вниз, к границе леса. А оставшийся на склоне снег уплотнен до жесткого наста. Поэтому оценки лавинной опасности по состоянию покрова, сделанные спасателями, были, видимо, неверны. Характер снежного покрова во время аварии был совсем другим.

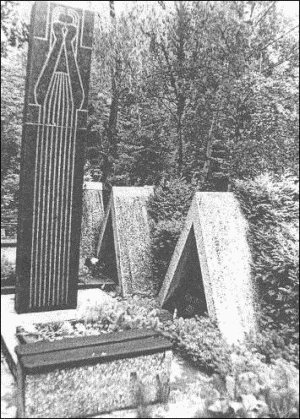

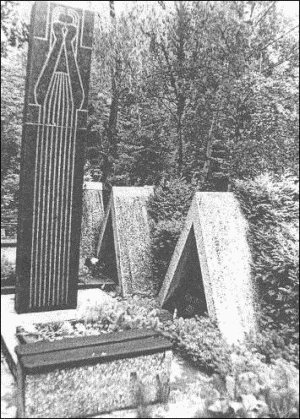

В частности, попытка возведения памятника погибшим туристам на кладбище встретила активное сопротивление властей, которое пришлось преодолеть. Они стоят, два эти памятника в разных местах, возведенные свердловскими и минскими политехниками, ? два братских символа беды от двух очень схожих катастроф на лыжных туристских маршрутах. Сколько же еще таких братских памятников есть и в других городах!?.. И памятников, и досок на перевалах, как этот, под перевалом Тофаларский Ключ...

В частности, попытка возведения памятника погибшим туристам на кладбище встретила активное сопротивление властей, которое пришлось преодолеть. Они стоят, два эти памятника в разных местах, возведенные свердловскими и минскими политехниками, ? два братских символа беды от двух очень схожих катастроф на лыжных туристских маршрутах. Сколько же еще таких братских памятников есть и в других городах!?.. И памятников, и досок на перевалах, как этот, под перевалом Тофаларский Ключ...

При установке бивака надо постараться увидеть и возможные «прыжки» лавин со всех окружающих склонов и уступов, ? в том числе и со склона, противоположного склону бивака.

Ясно, что травмы участников группы, особенно тяжелые, резко снижают сопротивляемость группы условиям внешней среды. В случае аварии Дятлова этот фактор сыграл весьма негативную роль и в плане вывода из строя участников, и в плане отвлечения сил других участников группы для помощи пострадавшим. В результате заниматься активными действиями по спасению могла только часть группы туристов, и общая сопротивляемость группы снизилась в 2–3 раза. Ведь, по крайней мере, трое были выведены из строя, и еще 2–3 человека должны были помогать раненым. Активно действовать для обустройства жилища, разведения костра, транспортировки вещей могли не более 3–4 человек вместо 9. Понятно, насколько ослабела действенность группы в борьбе со стихией из-за полученных травм.

Травмы всегда являются сильным «давящим» фактором стихии и на больных, и на здоровых участников.

Руководитель группы, имеющей на руках хотя бы одного тяжело травмированного участника, должен понимать, что «группа на грани выживания». Что положение крайне тяжелое, и действия должны быть не только быстрыми, но и крайне продуманными, организованными и осторожными. И что даже малая ошибка руководителя и группы в такой ситуации может иметь фатальные последствия.

Это говорится, конечно, при понимании той простой истины, что «бросить» хотя бы одного «тяжелого» участника совершенно недопустимо, ? это и аморально, и это прямой путь к разобщению и гибели всех.

Очень небезопасным является и разобщение группы, ? на него можно идти очень расчетливо обычно только для необходимых действий по спасению (длительно ? для вызова помощи, а кратковременно ? для отходов малых групп с целью подноса топлива, снаряжения и производства работ по обустройству жилища).

Травмы также наложили тяжелый отпечаток на выбор плана действий дятловцев. Понятен их благородный порыв в первую очередь спасать и укрыть пострадавших. Но тяжелые последствия «шага от палатки» со снаряжением они глубоко не смогли просчитать с учетом круто изменившихся условий внешней среды.

Потеря одежды и снаряжения и разрушение жилища, ? катастрофические фактор аварии, резко усиливающий внешние воздействия стихии.

Недооценка опасности переохлаждения и замерзания, ? крайне опасный фактор аварийности.

Отсутствие теплой одежды и обуви в условиях сильного мороза и ветра ? катастрофический фактор стихии!

Сложение всех перечисленных факторов аварии и привело к столь тяжелой катастрофе. Стихия холода оказалась сильнее из-за снижения сопротивляемости группы вследствие травм, разрушения жилища, потери снаряжения и одежды. И из-за общего усиления фактора давления холода, ветра и осадков в ночь аварии.

Предсказать сход лавины трудно, нередко просто невозможно, и очень часто невозможно предсказать приход заряда непогоды. Но тактически почти всегда можно обойти эти опасности путем правильного выбора пути и места установки бивака. И даже в условиях аварии обычно можно предотвратить или ослабить воздействие таких критических факторов, как разрушение жилища, потеря теплых вещей, снаряжения, продуктов питания.

Нам не сразу удалось найти информацию и воссоздать картину холодного удара стихии в ночь аварии. Но сейчас эта картина видна, ? видно и движение циклона, и характер распространения холодного фронта, известны и температуры и направления ветра по данным метеостанций вблизи места аварии. Оказалось, что все эти данные при желании можно найти и спустя 49 лет после аварии, если обратиться к знающим специалистам. В данном случае таким специалистом был инженер и преподаватель Гидрометеоуниверситета Владимир Исакович Мошиашвили. И оказалось, что всю нужную информацию можно найти в Интернете, если знать, где она находится.

Группа Дятлова погибла, несмотря на отчаянную и самоотверженную борьбу всех ее участников с коварными ударами стихии. Думается, что допущенные ими в ходе этой борьбы ошибки должны вызвать сочувствие, сожаление и понимание, но не осуждение. Дятловцы пали достойно, как солдаты в неравном бою, ? по всем основным признакам эта авария была тяжелым несчастным случаем.

Светлая им память и уважение от нас! И будем мы благодарны им за этот тактический урок, который они добыли для нас ценой своей жизни! Урок, который при правильном понимании и правильных действиях, быть может, поможет предотвратить подобные аварии в будущем.

Приложение

О нагрузках при сдавливании и отбрасывании человека потоком лавины

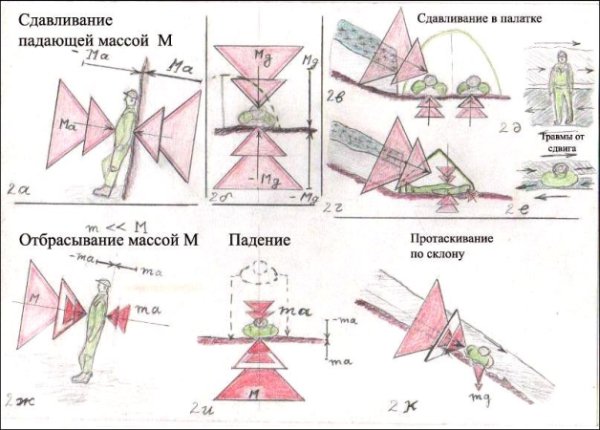

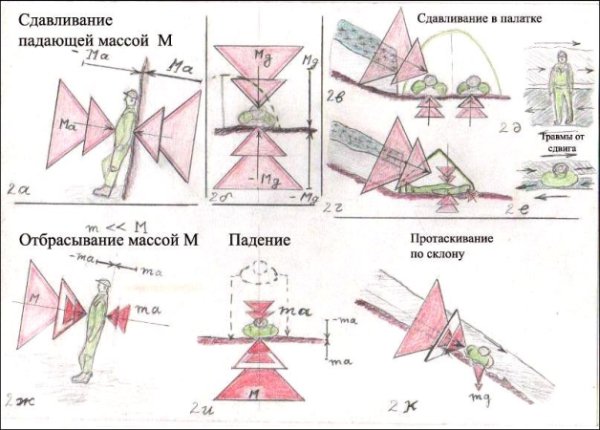

Сдавливание человека значительной массой М потоком лавины при опоре на жесткое препятствие крайне опасно. Ниже на рисунке 2 схематично показаны варианты такой нагрузки со стороны значительной массы M, ? в случае, когда она придавливает человека к стенке силой Ma ( a ? ускорение M ) на рис. 2а и при придавливании человека к горизонтальной опоре статической силой Mg ? на рис. 2б. На рис. 2в и 2 г показаны варианты давящей нагрузки при обрушении тяжелого снежного пласта на палатку. При этом вертикальная составляющая от действия массы M будет, конечно, меньше, чем при «прямом» воздействии этой массы (как на рис. 2а, 2б), но все равно она очень опасна. На рис. 2д и 2е схематично показаны нагрузки на тело человека, имеющие характер сдвига, ? такие нагрузки из-за смещения пластов движущейся массы снега и при опорах на препятствия могут вызывать тяжелые травмы. Могут быть очень опасны и черепные травмы от сдавливания головы, ? особенно при давлении на жесткую опору: рис. 2 г.«Городской» аналог такой нагрузки: «придавливание» человека автомобилем к стенке или к столбу. Даже на незначительной скорости крупная масса автомобиля наносит тяжелейшие травмы, причем тяжесть исхода от распределения и концентрации нагрузки зависит мало, ? от них зависит характер и зоны повреждений.

Особенностью такой сдавливающей нагрузки является также то, что она обычно сильно и очень неравномерно деформирует тело человека, вследствие чего могут возникать тяжелейшие травмы с переломами крупных костей позвоночника, таза и грудной клетки. Переломы конечностей тоже случаются, но все же реже, поскольку конечности обладают большей подвижностью и меньшими размерами, поэтому их деформации меньше и не так велики действующие на них распределенные нагрузки. Конечности ломаются тогда, когда их длинные кости испытывают значительные изгибные нагрузки при опоре на препятствие и тело человека.

Но вот при отсутствии жесткой опоры уровень нагрузок оказывается совсем иным, а травмы во многих случаях совсем не такими тяжелыми.

При отсутствии жесткой опоры действует механизм «отбрасывания» человека воздействием другой, значительной более крупной массы, ? например, массы снега. В этом случае нагрузки на тело человека определяются массой m частей тела человека и теми ускорениями а , с которыми человека отбрасывает более крупная масса. При небольших скоростях внешней массы ускорения и нагрузки невелики, как невелики и массы m отдельных частей тела человека. Нагрузки на человека здесь носит характер распределенной нагрузки от каждой из частей тела на другие части тела и на воздействующие массы, поэтому эти нагрузки могут не вызывать тяжелые травмы, несмотря на большую величину массы M . Конечно, при больших скоростях «наезда» движущейся массой, она может вызвать тяжелые травмы и при отбрасывании (например, в случае удара снежной массы или поезда на большой скорости). Вариант удара при падении (схематично на рис. 2и) также является частным случаем «отбрасывания», ? при этом скорость соударения определяется высотой падения (а кто на кого «налетает», ? человек на крупную массу, или эта масса на человека, ? это несущественно при прочих равных условиях контакта). Так что для данного типа нагрузки «при отбрасывании», эта нагрузка на человека более определяется скоростью движущейся массы, а не ее величиной (в предположении, конечно, что эта масса много больше массы человека). При падении нередко случаются травмы конечностей, поскольку ими и пытаются защититься от удара, и они являются выступающими частями тела человека, которые обычно первыми воспринимают удар.

Здесь надо видеть существенную разницу в энергетике и силовых возможностях двух разных вариантов нагрузки. В случае сдавливания человека большой массой M нагрузки значительно больше, чем при отбрасывании человека той же массой, поскольку при отбрасывании коэффициентом при ускорении а является небольшая масса m , а при сдавливании ? существенно большая масса M . По этой причине при отбрасывании поток лавины в редких случаях наносит тяжелые травмы, и гибель в лавинах происходит не столько вследствие травм, сколько от нарушения дыхания, ? удушения в разных формах, или от общего сдавливания в снежной массе, вызывающая остановку дыхания. При отбрасывании сильно травмирует «быстрая лавина», движущаяся с большой скоростью.

Можно заметить также, что, например, при кажущемся равенстве энергетики нагрузки на человека со стороны равной падающей на него массы с нагрузкой при падении человека с высоты падения этой массы, в случае сдавливания нагрузка будет в несколько раз большей, чем при падении. Дело в том, что сдавливающая нагрузка действует по площади и «продавливает» человека насквозь, ? она в любом ортогональном ее вектору сечении тела человека одинакова. А вот нагрузка от удара при падении «размазана» по объему и зависит от относительного смещения отдельных масс, которые меньше общей массы человека. Значительная часть нагрузки здесь приложена к опоре, потому общая нагрузка часто не способна вызвать травмы с переломами вследствие изгиба костей.

В лавине опасны также нагрузки при движении, сопровождаемые «протаскиванием» человека по рельефу, ? по камням, по скалам. Этот случай схематично изображен на рис. 2к (см., например, М.Васильев. «Трагедия в Забайкалье». Газета «Вольный ветер» (ВВ), № 37, 1999, поскольку Выговский погиб от тяжелых травм внутренних органов, вызванных «протаскиванием» лавины по камням). При этом человек получает травмы от острых выступающих частей камней и скал, или о другие предметы. Возможны также травмы при движении в потоке лавины, вызванные ударами о жесткие предметы (о камни, деревья, скалы...) ? удары как о неподвижные предметы, так и подвижные (движущиеся в самом потоке лавины), ? здесь все определяется скоростью движения и свойствами препятствия.

Конечно, концентрация нагрузки в отдельных местах могут вызывать заметные местные повреждения. В случае группы Дятлова такие повреждение имело место у Тибо-Бриньоля и похожая травма с кровоподтеком на виске у Кривонищенко. В обоих случаях концентратор находился с одной стороны головы, ? справа. А с другой стороны по всем признакам нагрузка была распределенной и потому не вызвала местных повреждений. По всем признакам концентраторами являлись какие-то жесткие предметы, оказавшиеся под головой в момент импульсивного навала оползня лавины: фотоаппарат (мнение Аксельрода) или ботинок (мнение Попова, основанное на факте укладки ботинок под головы дятловцев). У других участников группы наблюдались менее заметные, но похожие травмы: раны на лице Колеватова, следы удара по лицу у Колмогоровой, трещина черепа явно вследствие компрессионного сдавливания головы у Слободина. Все они испытали менее сильную компрессию (сдавливание распределенной по телу нагрузкой), чем участники группы, лежавшие у задней стенки палатки.

У Дубининой и Золотарева переломы ребер явились следствием компрессии сверху и справа ввиду правого характера переломов ребер. Остаточная статическая компрессия от навалившегося снега вызвала кровоизлияние в стенку сердца Дубининой. Ее не сразу освободили из завала, ? она какое-то время была придавлена с поломанными ребрами.

Евгений Буянов, МС по туризму.

Рисунок 2. Схемы различных нагрузок при воздействии падающей массы при сдавливании, отбрасывании, падении, сдавливании в палатке, травмировании вследствие сдвига и протаскивания по склону потоком лавины.

Приложение М

Буянов Е.В., Кузнецов Ю.А..Борзенков В.А., Крупп Н.

Авария у перевала Тофаларский Ключ

Близкий аналог аварии группы Дятлова (рассказ документальный)

Об этой трагедии, по всем главным параметрам равной аварии группы Дятлова, мне сообщил опытный иркутский альпинист и турист-лыжник Юрий Кузнецов. И после его краткого сообщения я вспомнил одну давнюю публикацию в журнале «Турист». Пока мне ее не удалось найти, но вот рассказано в ней, видимо, именно об этой катастрофе туристской группы. Очень много схожего имеют обе эти катастрофы, поэтому я по ходу изложения отмечу сходства знаком (!), ? с краткими пояснениями. Некоторые подробности этой трагедии я нашел в сборнике Надежды Крупп «Арик Крупп. И женщины красивы, и мужчины...» (Москва, 2002). Иллюстрации для этой статьи взяты из этой книги (5 страниц на правах цитирования). Именно в этой аварии погиб Арик Крупп, известный автор-исполнитель туристских песен вместе со всей группой из 9 человек (! ? в пропавшей группе Дятлова тоже было 9 человек, ? масштабы катастроф равны). Этой группой руководил Михаил Корень, а участниками были Федор Гимеин, Вадим Казарин, Игорь Корнеев, Арик Крупп, Анна Нехаева, Александр Носко, Владимир Скакун, Александр Фабрисенко.Авария произошла 25 марта 1971 г. в горах Восточного Саяна, Тофалария, причем другое название этого перевала: Пихтовый (но Тофаларский Ключ ? название более употребительное). В полном составе пропала минская (из Минска) группа из 9 человек. С этой группой пропали еще и две собаки. По истечении контрольного срока группу стали разыскивать поисковики из Иркутска и Минска. Не сразу, но спасателям удалось обнаружить поваленную ветром покинутую палатку (!? как и при поиске группы Дятлова), в которой нашли и некоторые предметы снаряжения. Немного выше, под перевалом, обнаружили одинокую запасную лыжу, воткнутую в снег. «Тещей» ее называли туристы из-за вредности»: ее надо было тащить.

Верхняя часть склона на выходе к перевалу не очень крутая, ниже она переходит в длинный уступ аж с обратным уклоном и далее совсем пологий склон. Именно на нём и накрыла ребят перепрыгнувшая через уступ лавина. Место настолько не лавиноопасное на вид, что это и ввело поисковиков в заблуждение, не позволяя понять, зачем здесь воткнута лыжа. Откапывали их долго... (конец цитаты).Здесь тоже вначале спасатели были введены в заблуждение: склон не показался им лавиноопасным (! ? как и в аварии Дятлова), и на снимке раскопа из книги Надежды Крупп склон не кажется крутым (!? как и на снимке раскопа палатки группы Дятлова). Склон был с виду некрутой, а на более высоком крутом участке снег просто не держался. Опасный слой снега накапливался еще выше, над уступом, а снизу этот лавиносбор не просматривался. (Правда, Борзенков утверждает, что крутизна склона в месте аварии значительна, ? до 40 градусов, но на снимке раскопа крутизна не кажется такой значительной).

Игорь немного задержался на биваке со сбором палатки, и вышел после остальных. Стал догонять группу, и вместе с ней попал в лавину, отойдя всего 150 м от места бивака (авария дятловцев произошла в 150 м от перевала). Огромная лавина с прилегающих склонов, струями с двух сторон похоронила под собой восьмерку туристов с собакой...

Игорю удалось выбраться на поверхность, ? он оказался на окраине лавины. Он, самый старший участник группы, понимал, что спасти кого-то из товарищей сможет только он. С каждым часом шансы на спасение уменьшались в 2–3 раза, по экспоненте. Вызов спасателей ничего не мог дать, ? они были бы здесь не раньше, чем через 7-10 дней, когда шансов уже никаких бы не осталось...

Он сочленил две трубки лыжных палок в лавинный зонд и начал зондировать снег, искать товарищей и раскапывать подозрительные места. Тяжелая работа в течение 4 суток (практически без сна) принесла очень скромные результаты, ? ему удалось найти только отдельные предметы снаряжения (в числе которых была и лыжа, послужившая вешкой).

Реальных шансов спасти кого-то уже не осталось, ? надо было спасаться самому. Измотанный до предела психически и физически, он воткнул лыжу в предполагаемом месте пропажи товарищей, отступил вниз, поставил палатку и переночевал в ней. Записал в дневник то, что произошло... Игорь понимал, что может не дойти, особенно, с тяжелым грузом. Потому оставил палатку и часть вещей на месте, пошел на Верхнюю Гутару, и на этом пути разделил участь своих товарищей. Как потом оказалось, толщина завала снега в месте аварии доходила до 10–12 м!..

Характерно замечание Юрия Кузнецова: Иркутск ? не Свердловск. Здесь гибель туристов-лыжников на Саянах и Хамар-Дабане явление не такое уж редкое. Часто гибнут одиночки, но иногда гибнут десятки человек (известен случай гибели 25 школьников-старшеклассников, ? эта катастрофа по масштабам больше аварии Дятлова). Никто по этому поводу не впадает в мистические заблуждения.

Потому спасатели и в данном случае почти не сомневались, что причиной аварии была лавина. Вот только при каких обстоятельствах?.. К сожалению, только что ушел из жизни непосредственный руководитель поисков той группы опытный иркутский турист Кузьмин, ? светлая ему память!.. Он мог бы рассказать о подробностях тех спасательных работ.

В поисках статьи об этой аварии я просмотрел некоторые доступные мне подборки журнала «Турист» за прошедшие годы (пока не все), ? они хранятся у меня на даче. Статью эту пока не нашел, но обнаружил другие, не менее интересные.

В статье В.Самарина «Горы и люди» («Турист, № 1 за 1976 г., стр.26–27) также описан случай, чем-то очень напоминающий события аварии Дятлова. Там рассказано о розыске группы москвичей на Казбеке, ? розыск поистине героически вела группа туристов и альпинистов из Николаева во главе с Юрием Новгородским и Лидой Харьковой в условиях очень плохой погоды. Поначалу им не удалось найти московскую группу, ? они обнаружили чью-то брошенную палатку. Затем нашли и обладателей палатки, ? трех туристов из Ленинграда. Выяснилось, что те выбежали из палатки ночью (! ? как выбежали из разоренной палатки дятловцы), когда услышали страшный гром прошедшей рядом лавины. Укрылись за скалой внизу, а когда лавина прошла, не смогли вернуться в палатку (палатку не увидели, и не было сил на подъем...). Ленинградцы находились в очень тяжелом положении, сильно замерзли, получили обморожения. Николаевцы им оказали помощь, отогрели и отправили вниз.

А москвичей обнаружил спас отряд из Казбеги, но спасателей было только четверо. И тогда снова пошли на помощь николаевцы. Москвичей тоже удалось спасти, но не всех, ? у одного отказало сердце...

Так что и случаи ночного бегства из палатки известны. Ничего необычного в походной практике они не представляют (в походе и у меня однажды был случай в Фанских горах, когда ночью при громе камнепада участники одной из групп бросились опрометью из палатки «куда глаза глядят»). Внезапно очнувшись ото сна, человек не сразу приходит в себя, ? стресс в таком состоянии иногда порождает неадекватную реакцию.

И еще я нашел интересную статью Г.Смолича «Зимние лавины» («Турист», № 2 1978, с. 12–13). Из этой статьи следует, что и через 18 лет после аварии Дятлова туристы знали об особенностях зимних лавин очень мало. А лавина, накрывшая дятловцев в палатке, была именно зимней. Вот выдержка из этой статьи:

«...Думается, что приведенные примеры опровергают мнение отдельных туристов о лавинной безопасности континентальных районов в ранний зимний период. И, чтобы избежать беды, надо уметь определять признаки лавинной опасности в это время. Главное, что предстоит узнать до выхода на активную часть маршрута ? каковы условия залегания снежного покрова, так как от этого зависит формирования горизонта скольжения. Если морозы наступили до первых снегопадов, то горизонтом скольжения послужит сам грунт; если снег лег на теплый грунт тонким слоем, то снег смерзается с грунтом, и такой склон будет менее лавиноопасен; если же на теплый грунт лег сразу большой слой снега, да еще после этого держались сильные морозы, то у поверхности склона образуется слой глубинной изморози, которая представляет собой отличный горизонт скольжения...».Уже из этих коротких фраз ясно, насколько много факторов определяют характер зимних лавин, и насколько сложное это явление. Их характер во многом определяется ходом течения всей зимы, ? тем, как сцепляются нижние слои снега с поверхностью склона. При определенных условиях выпадения снега и температур это сцепление может оказаться очень слабым. И снег запросто скользит по подложке даже на некрутом склоне... В случае аварии Дятлова, точно известно, что в тот год снега было достаточно много, морозы стояли достаточно сильные, и колебания температур встречались достаточно резкие (вот динамика выпадения снега и температуры при этом пока неизвестны...).

При опоре на жесткое основание (которым был пол палатки, опиравшийся на лыжи) вполне достаточно статического давления с усилием 150–200 кг на человека, чтобы нанести такие травмы, какие были у Дубининой и Золотарева. Даже небольшая подвижка значительной массы снега (всего несколько кубометров) по склону легко могла вызвать такие травмы. А при скорости в несколько метров в секунду нанести травмы могла значительно меньшая масса порядка нескольких десятков килограммов на человека...

Можно отметить важный момент в показаниях Б.Е.Слобцова: при обнаружении палатки дятловцев у них под ногами был жесткий наст (по нему они ходили в лыжных ботинках, не проваливаясь). В то же время на последних снимках группы Дятлова (они приведены в самом конце) видно, что под ногами свежего снега примерно «по колено», его отбрасывают ногами, палками и лыжами. Это значит, что до прихода спасателей характер снежного покрова значительно изменился. Свежий снег был сдут вниз, к границе леса. А оставшийся на склоне снег уплотнен до жесткого наста. Поэтому оценки лавинной опасности по состоянию покрова, сделанные спасателями, были, видимо, неверны. Характер снежного покрова во время аварии был совсем другим.

Последние два фото группы Дятлова. Расчищают площадку для палатки, ? копают снег руками, ногами, палками и лыжами.

Склон в месте установки палатки у перевала Тофаларский Ключ (Пихтовый) имеет крутизну порядка 28–30 градусов (крутизна измерена по приведенному фото из книги), что достаточно близко по параметрам к склону над палаткой группы Дятлова (по данным Попова). При более подробном рассмотрении читатели могут найти и другие аналогии в этих двух случаях.