Страница:

Постепенно в архитектуру Карфагена проникло греческое влияние. В V веке до н. э. вместо тяжелых алтарей-столбов появились типы более легких стел из песчаника, обелисков с пирамидальным завершением, а затем плоских плит с треугольным фронтоном. Возник образ нового, уже греческого «храма» с акротериями, колонками и античными декоративными мотивами. Колонны обрамляли вход в храм, образуя портик. Но иногда колонна изображалась как бы независимо от своих архитектурных функций, одинокой в центре стелы, где она служила «подставкой» для какого-нибудь символического предмета. Подобный мотив несомненно восходил к финикийской традиции воздвижения изолированно стоящих колонн – прообраз бетилов. Наряду с архаической ионийской капителью с сильно изогнутым каналом между волютами применялись и более сложные, близкие к кипрским формы растительной капители, которая включала цветок лотоса.

Храмы в этот период стали украшаться статуями пунических божеств. Не случайно, согласно свидетельству Страбона, поздний Карфаген напоминал эллинистические города.

Большую роль в архитектуре пунийцев играл строительный материал. Финикийцы были мастерами обработки камня и великолепными плотниками. Без сомнения, карфагеняне утвердили в Африке эти многовековые навыки строительного дела. Из дерева им приходилось сооружать свой огромный флот. Но для украшения зданий жители Карфагена не употребляли редкий в Африке мрамор. Их строительные приемы отличались тем житейским практицизмом, который диктовал строителям применять более дешевые, легко поддающиеся обработке местные породы песчаника, грубые необработанные блоки камня, забутовку стен и фундаментов на известняковом или глиняном растворе, строить из камня и вместе с тем не отказываться от простой глинобитной техники. Они широко использовали, как уже отмечалось выше, штукатурку и побелку зданий, внутри покрывали стены рельефным стуком, иногда красили их в красный цвет или украшали живописью.

Пуническое зодчество вне зависимости от того, использовало ли оно египетские, финикийские или греческие мотивы, тяготело к упрощенности и архаизации. Обычно архаическим эпохам искусства присуще своеобразное обаяние, наивная свежесть в восприятии и эстетическом осмыслении окружающего мира. Искусство Карфагена, особенно в позднюю эпоху, не обладало этой первичностью художественного ощущения. В нарастающей архаизации и бедности его пластических форм сказывались провинциализм и запоздалое подражание уходящим стилям древности.

Представление об изобразительном искусстве Карфагена основывается на материале археологических раскопок в некрополях VII–II веков до н. э., опоясывающих город. Были найдены самые разнообразные предметы: саркофаги, статуэтки, терракотовые маски, амулеты, ювелирные украшения, фигурки сфинксов, сосуды, глиняные светильники, курильницы для благовоний; разнообразные изделия из металла: секиры, молотки, железные ножи, крючки для удочек, булавки, сосуды, лопатки, цимбалы, звоночки, круглые зеркала из бронзы, медные бляхи, священные бритвы-топорики; стеклянные флакончики и пузырьки для благовоний, миниатюрная мебель из камня, раковины для румян, магические таблички, коробочки, безделушки, расписная скорлупа страусовых яиц в виде масок или чаш. Собрание одних амулетов П. Сэнта классифицировал по разделам: скарабеи, маски, медальоны, фигурки богов, зверей, знаки (например, «глаз», «рука», «алтарь»), футляры, пластины.

Перечисление многочисленных предметов погребального инвентаря свидетельствует о том, что искусство пунийцев, как и финикийское искусство, тяготело к созданию малых прикладных форм. Следует предположить, что именно эти формы оставались в Карфагене основной областью художественного творчества, во всяком случае на более ранних этапах. Трудно судить о том, были ли все предметы объединены общей ритуальной идеей. Однако по сравнению с древнеегипетскими карфагенские погребения, которые принадлежали зажиточным слоям общества, выглядели на редкость скромно.

Сам характер эсхатологии пунийцев мало изучен. Но несомненно, что их представление о потустороннем существовании, как и у других древних семитских народов, не облекалось в развитые, связные и сложные формы. Оно не предполагало, видимо, долгих странствий усопшего в загробном мире, а восприятие этого мира как иной формы земного бытия в значительной мере упрощалось. Пребывание умершего в погребальной камере среди различных бытовых предметов, безделушек, масок и статуэток в основном символического и охранительного характера не нуждалось в том образном «ансамблевом» решении, которое отличало заупокойные культы у других народов.

Культ мертвых в древних цивилизациях стал главной религиозной идеей, которая определила общую направленность художественного творчества. Неразвитый и отвлеченный характер эсхатологических представлений в карфагенском обществе имел исключительно важное значение в сложении самого типа искусства, его изобразительных особенностей.

Представление о составе погребального комплекса изменялось в течение многовековой истории Карфагена, оно отражало расширявшийся круг связей со странами Средиземноморья, развитие самих типов изделий, исчезновение одних форм и возникновение других, использование различных материалов, тех или иных технических приемов и т. д. Все это создает в целом весьма пеструю картину.

Открытие в начале ХХ века французскими археологами многочисленных мастерских с печами для обжига, остатками многочисленных заготовок и формочек для отлива подтвердило представление о размахе керамического производства в Карфагене. Мастерские эти процветали в позднюю эпоху и погибли с разрушением города римлянами, но сама их традиция уходила в древние времена. Изделия керамики занимали больше места в хозяйстве пунийцев, нежели в их искусстве. Приемы финикийских ремесленников здесь, по-видимому, в сильной мере смешивались с навыками местных ливийских гончаров. Обыденная карфагенская посуда не стала предметом роскоши, она отличалась простыми формами, обесцвеченным, бледно-желтоватым тоном и почти не украшалась. Тулова некоторых ранних сосудов покрывались горизонтальными полосами, а плечики – триглифным узором. С V–VI веков до н. э. появились новые, более сложные формы: «хвостатые» амфоры с ручками-ушками, кувшины-поильники, курильницы в форме женской головы, блюда, миски, стаканы, светильники, составленные из нескольких чашечек – вместилищ для масла. Найденные в Карфагене такого рода ритуальные вазы, которые жрицы Деметры с зажженным священным огнем несли на головах, свидетельствовали о греческом влиянии10. Оно сказывалось не только в усложнении форм, но и в применении (в целом весьма скупом) растительных и даже зооморфных мотивов.

Глина местных пород служила главным материалом для погребального инвентаря VII–VI веков до н. э., в том числе для изготовления ритуальных статуэток и терракотовых масок. Позднее карфагеняне лепили из глины и статуи богов для своих святилищ, пытаясь создать скульптурные формы в более монументальном размере.

Другим древним материалом было дерево. Пунийцы широко применяли его не только в архитектуре, в кораблестроении, но и в погребальном культе, где наряду с каменными саркофагами издревле существовала традиция изготовления деревянных саркофагов. Из дерева карфагеняне тесали и мебель для своих жилищ. Представление о ней можно составить на примере миниатюрных, переведенных в мягкий известняк «моделей», обнаруженных в погребениях VI века до н. э. холма Дуимес. Каждый предмет достигает не более 4–5 см высоты. В основном изображена мебель для сидения – стулья, скамьи, низкие табуреты, все они массивные, простые, без каких-либо украшений, крепко сбитые, с прямоугольными, почти квадратными спинками и широкими ножками. Как и гончарные изделия, мебель производит на редкость бытовое, прозаическое впечатление.

Однако в пуническом погребальном культе отражалось не только примитивное представление об обеспечении умершего в загробном мире всем необходимым. Каждый предмет наделялся символической и охранительной функцией.

Непритязательная «игрушечная» мебель символизировала идею трона, божественного престола или, возможно, служила знаком высокого общественного достоинства усопшего. Предметы туалета и украшения были одновременно талисманами и амулетами. Таковы, например, близкие к египетским бритвам Нового царства медные бритвы в форме маленьких топориков, в пунических погребениях VII века до н. э. часто совершенно гладкие. Такова восходящая к представлениям первобытной магии расписная скорлупа страусовых яиц в виде масок или чаш.

В некрополях VII–VI веков до н. э. в составе погребального комплекса значительную роль играли произведения искусства, привезенные из Греции, Этрурии, Египта. Уже в VII веке до н. э. греческие торговцы стали проникать в города Северной Африки, в раскопках которых были обнаружены прекрасные изделия мастеров древней Эллады. Давние хорошо налаженные политические и торговые связи существовали между карфагенянами и этрусками. Широкий размах египетской торговли с Финикией, Грецией и Карфагеном в VII–VI веках до н. э. способствовал активному проникновению различных предметов египетского ремесла в пуническую Африку. Карфаген и Египет были связаны между собой не только морем, но и караванным путем, который шел через Киренаику.

С изделиями пунийцев контрастировали произведения искусства иноземных стран, где в керамике, например, выделялись великолепные протокоринфские алабастры, коринфские арибаллы, архаические греческие ойнохои и оригинальные черные вазы этрусков, исполненные в технике «буккеро неро». Привозные предметы становились не только украшением погребального комплекса, они входили в жизнь карфагенского общества, высоко ценились и нередко столь тесно с этой жизнью срастались, что вызывали, в случае их отсутствия, местные имитации. Главенствующая роль принадлежала Египту, влияние которого в Карфагене никогда не прекращалось и особенно заметно сказывалось в характере некоторых религиозных представлений, в погребальных обрядах, в архитектуре и художественном ремесле.

Первыми амулетами, привезенными в Африку финикийскими колонистами, были египетские скарабеи. Изготовленные из стеклянной пасты, из камня, скарабеи вставлялись в кольца, в подвески, образовывали браслеты, ожерелья. «Пунийцы так широко пользовались этими египетскими амулетами, которые часто служили печатями и украшениями, и настолько к ним привыкли, что сохраняли их в своем быту, хоронили их со своими покойниками даже тогда, когда этот обычай стал исчезать в самом Египте»11.

В погребениях V века до н. э. отразился период сурового аскетизма в истории Карфагена, изолированного от Финикии, захваченной персами, и испытавшего сокрушительное поражение при Гимере в войне с сицилийскими греками. В результате резко упал ввоз греческих и других иноземных товаров в пуническую Африку. Но к началу IV века до н. э. Карфаген, как известно, переживал уже новый подъем. Возобновились оживленные связи с Сицилией, с Великой Грецией, Этрурией. Укрепились дружеские отношения с эллинистическими государствами Востока. IV–II века до н. э. – эпоха расцвета в Карфагене новых ремесел, связанных с обработкой металла и созданием изделий из бронзы, проникновения новых греческих форм в область керамического производства, ювелирного искусства и одновременно широкого ввоза греческих изделий, например родосских амфор. Это время, когда в Карфагене начинают работать греческие скульптурные мастерские. Под влиянием местной среды новые формы искусства быстро приобретали оттенок архаизма и ориентализации. Некоторые области творчества оказались, однако, почти не затронутыми эллинистическим влиянием. Здесь прежде всего следует упомянуть изготовление амулетов, где пунийцы сохранили верность своим старым вкусам и египетской ориентации. Скарабеи и другие амулеты привозились из греческого города Навкратиса, который издревле играл большую роль в карфагено-египетской торговле и чьи изделия в IV веке до н. э. расходились по всему Средиземноморью. Но и в самом Карфагене в этот период широко изготавливались подражания различным амулетам и священным изображениям.

Уже упомянутые в древних погребениях гладкие медные бритвы-топорики получили широкое распространение в пуническом мире. С V века до н. э. они стали покрываться тонкими чеканными рисунками, а ручка пробрела форму птичьей головы. Увеличились и их размеры до 10–20 см. Некоторые изображения имеют египетский характер, реже встречаются греческие образы. Выразительны смешанные и собственно финикийско-пунические мотивы: пальма, полумесяц, женская фигура с диском в руке, олива – священное дерево Тира, бородатое божество в восточном одеянии. Среди этих произведений существует несколько групп, различных по пропорциям, по соотношению ручки и лезвия, по формам птичьей головки. Многие по-своему изысканны, как бы вобрали в себя долгий опыт мастерства. Они заметно выделяются среди других изделий художественного ремесла.

В рассматриваемую эпоху процесс расширения и, казалось бы, обновления сферы творчества сопровождался явлениями усиливающейся деградации стиля. Изменения коснулись прежде всего самих материалов, резко ухудшилось качество стекла, керамики, понизился состав золота в ювелирных изделиях, стали преобладать украшения из бронзы, свинца, железа. Печать какой-то странной небрежности, обветшалости, бедности лежит на предметах погребального культа позднего времени. Такого рода впечатление никак не связывается с образом богатого государства, каким Карфаген продолжал оставаться и в данный период. В свое время этим явлением заинтересовался С. Гзель и пришел к красноречивому выводу о том, что поздний погребальный инвентарь Карфагена не только ухудшился, но и в значительной мере состоял из подделок. Практичные пунийцы как бы усомнились в необходимости наделять своих мертвецов изделиями из драгоценных металлов и самоцветов, дорогими художественными произведениями и настоящими монетами. В представлениях пунийцев несомненно что-то изменилось, и немалую роль здесь сыграла распространенная с IV века до н. э. под греческим влиянием кремация трупов (впрочем, этот обычай карфагенянам был давно известен). Представления изменились, а погребальный ритуал, как всякий ритуал, который является самым устойчивым элементом религиозной жизни, сохранял свое значение. Нельзя не согласиться со стремлением С. Гзеля связать указанные явления с пуническим заупокойным культом, его «безучастием» к памяти усопшего, крайне редкими эпитафиями и образом того слабого, подчиненного богам и окруженного сонмом злых духов существа, которое, лишенное индивидуальных черт и чаще всего имени, оставалось заточенным в своем подземном обиталище12.

Следует прийти к выводу, что «невсамделишный» характер многих предметов погребального комплекса, который обнаружился в позднюю эпоху, – своего рода закономерное явление, порожденное и особенностями неразвитой эсхатологии пунийцев, и типом художественного мышления. Выше уже отмечалось, что у карфагенян представление о загробном мире не воплощалось в нечто образное и связное, не порождало единого художественного впечатления. Каждый предмет с подчеркнуто символической и охранительной функцией мог иметь или не иметь художественную ценность, ибо в своей основе он был обозначением того или иного представления ритуального и сакрального характера. Поэтому оказывалось не столь уж важным, являлся ли этот предмет подлинным или имитацией, настоящим произведением искусства или подделкой.

Среди разнородного материала карфагенского искусства несомненный интерес представляет скульптура. В целом здесь преобладали формы мелкой пластики и основными материалами служили терракота, слоновая кость, стеклянная паста. Работа в камне, и особенно в мраморе, поиски монументального решения отразили воздействие греческой традиции. Следует выделить несколько групп этой скульптуры.

В древнейших погребениях Карфагена, как уже отмечалось, были обнаружены терракотовые маски VII–V веков до н. э. Это искусство, известное многим народам, в каждом центре Древнего мира претворялось по-своему, соответственно культовым и эстетическим запросам времени и условиям местной среды. Кроме Карфагена пунические терракотовые маски были открыты в Утике, Бизерте, в раскопках некрополей Сардинии, Сицилии и Испании. В науке они вызвали множество разнообразных толкований. Различались два типа: собственно маски со сквозными отверстиями для рта и глаз и маски-протомы, мужские и женские. Собственно маски отличались гротескным характером.

В Карфагене маски не клались на лица усопших, как в Египте и Микенах. Маски слишком малы, но и само назначение их иное. В погребениях они были обнаружены поблизости на земле, некоторые (о чем свидетельствуют отверстия) могли быть повешены у входа в гробницу. Принято считать, что пунические гротескные маски предназначались для устрашения злых духов, маски-протомы также охраняли покой умерших. За последние годы ученые пришли к выводу, что маски были связаны более сложными нитями с религиозными обрядами, возможно, использовались в ритуальных плясках во время жертвоприношений.

Маски принадлежат к числу ранних произведений карфагенской скульптуры. Они помогают хотя бы в самом общем виде представить себе некоторые черты пунического искусства, прежде всего потому, что главным в них становится создание человеческого образа. Заслуживают внимания маски первого гротескного типа. В них все резко, неприятно, колюче; склад лица – узкий, костистый, с острыми, твердо обозначенными чертами, широко оскалены рты, татуировка в виде врезанных параллельных полос, ритуальные знаки выявляют демоническое, внечеловеческое начало. В некоторых масках проходящая через лоб полоса завершается к переносице стрелой – так называемым марру – символом древневавилонского бога Мардука. Одно из лучших произведений открыто П. Гоклером при раскопках карфагенского холма Дермеш (0,17 м; Тунис, музей Бардо). Нельзя отказывать в своеобразной экспрессивности застывшему в резкой гримасе и вместе с тем словно овеянному странной подвижностью изображению. В профиль – голый лоб, огромное грубое ухо, острый оскал рта, так что видны зубы, прищуренные глаза, подобна морщинам процарапанная татуировка на лбу и щеках. Это почти саркастическое звучание маски меняется, если смотреть на нее в фас. При таком аспекте усиливается ощущение горечи и в то же время безжизненной условности ее выражения.

В рамках данной группы существовало несколько вариантов, в той или иной мере отличных друг от друга. Общее развитие шло к усилению стилизации, внешней декоративности. Постепенно в масках исчезло ощущение телесности, они казались плоскими, мертвыми, словно расчерченными сухими и однообразными линиями. К IV веку до н. э. маски бесследно исчезли из погребений, заменились масками сатиров, исполненными в греческой традиции.

Маски Карфагена почти не исследовались с точки зрения их изобразительных приемов. Между тем в границах общего культового характера эти произведения интересны развитием форм гротескной образности, обусловленной архаическим этапом художественного сознания. Мастерам не всегда удавалось оживить изображение, придать гримасе изменчивую многозначность. Но выразительность маски основывалась на подчеркивании самого существенного в ее облике. Объем отличался простотой и обобщенностью, силуэт – строгой замкнутостью, черты – резкой определенностью. Главную роль играла динамическая форма отверстий: глаз – почти круглых или узких, в виде полумесяца, – но в еще большей мере разинутого рта, искривленного или охваченного злым смехом, почти уподобленного зубастой пасти древних образов устрашения. Маски внушали чувство страха, возможно, иногда призваны были «рассмешить» инфернальные силы. Все это достигалось средствами преувеличения, подчеркиванием внешнего уродства, мимической игры, не требовало каких-либо дополнительных атрибутов. Не случайно маски Карфагена в ряду произведений гротескной архаики занимают далеко не последнее место. Производимое ими впечатление своеобразной экспрессии, дисгармоничности, внеидеальности было заложено в самой природе художественного мировосприятия пунийцев.

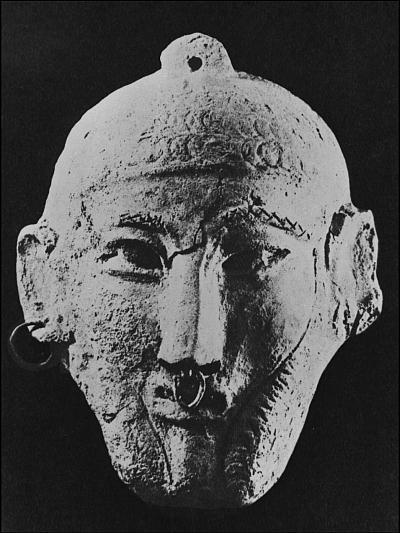

Иные задачи стояли перед мастерами, которые создавали маски-протомы. Немногочисленные мужские маски-протомы принято считать типично карфагенскими произведениями. Собственно говоря, речь идет о двух известных масках. Первая из них, так называемая «Маска с кольцом в носу» (Тунис, Национальный археологический музей), была открыта А. Делаттром на холме Дуимес. У маски правильный овал, тонкие черты, близко посаженные миндалевидные глаза, маленький сжатый рот. Борода (подобие бакенбард, оставляющих открытым середину подбородка), волосы и брови отмечены врезанным узором. На голове выступ с отверстием для подвешивания. Сохранились следы раскраски, зрачки и ресницы – черные, лицо – ярко-красное. В правом ухе и в носу вставлены металлические кольца (археологические данные подтвердили обычай богатых жителей Карфагена носить кольцо в носу). Выражение маски бесстрастно, его оживляет впечатление слегка косящих глаз.

Маска с кольцом в носу из Карфагена. VI в. до н. э. Тунис, Национальный археологический музей

Маска с кольцом в носу из Карфагена. VI в. до н. э. Тунис, Национальный археологический музей

В маске, открытой Ш. Соманем на холме Бирса (Тунис, музей Бардо) сохранен тот же тип лица, небольшой размер (0,19 м). Изображение упрощено и геометризовано. Образ кажется отвлеченным, а по общей ритмической согласованности черт более изысканным. Маска эта, найденная в другое время и в другом некрополе Карфагена, видимо, создана несколько позднее «Маски с кольцом в носу». Была ли последняя исходным прототипом для изображений целой группы – сказать трудно. Во всяком случае, здесь несомненно существовал изобразительный канон, который развивался в сторону все большей условности. Обе маски, отличающиеся своеобразной скульптурностью, выполнены с уверенным мастерством. Маска Соманя с ее безмятежной чистотой выражения как бы завершает то, что было присуще исходному памятнику, внеиндивидуальный характер которого еще не преодолел запаса определенных жизненных наблюдений. Такого рода тенденция отражала общую направленность пунического искусства с его неразвитым, неосознанным представлением о человеческой личности.

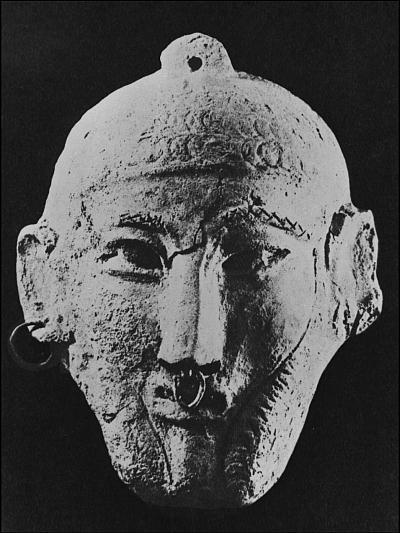

В женских образах поиски выразительности осложнялись взаимодействием устойчивых египетских и греческих традиций. Некоторые маски напоминают трафаретные головы каменных египетских саркофагов в трактовке тяжелых застылых лиц и в покрытии головы клафтом. Другие примыкают к греческому типу погрудных изображений женских божеств, который был широко распространен по всему Средиземноморью. Более удачными следует признать маски-протомы, сочетавшие египетские, греческие и пунические черты. На устах масок – легкая, иногда едва заметная «архаическая» улыбка. Головные платки, которые спускаются на плечи, напоминают египетский парик, заостренные книзу лица с крупными оттопыренными ушами, мясистым носом и огромными неглубоко посаженными миндалевидными глазами – восточного типа. Произведения эти далеко не равноценны. Среди них обычно выделяют маску VI века до н. э., открытую на холме Дуимес (Тунис, музей Бардо). Некоторые исследователи поспешили назвать ее изображением самой богини Танит. В 1923–1929 годах эта маска воспроизводилась на почтовой марке Туниса. И в самом деле, среди других подчас мертвых глиняных слепков она – самая живая.

Погрудное изображение молодой женщины (0,31 м) кое-где хранит слабые следы голубой и красной раскраски. Черты лица, преувеличенные и несоразмерные, приведены в ритмическое единство. Тонкий чистый овал, длинные глаза, дуги бровей, переходящие в линию носа с кольцом в левой ноздре, узкий подбородок с маленькой треугольной выемкой – обозначением татуировки – как бы очерчиваются одной линией. Улыбка придает лицу мягкое, «застенчивое» выражение. При повороте в три четверти усиливается угловатость, резкость черт: выступает массивный нос, крупные уши, богиня кажется совсем «дурнушкой». Если рассматривать маску в профиль, то все приходит в равновесие, создается строгий, даже изысканный абрис лица гораздо более зрелой женщины. Здесь проявляется характерное для архаической скульптуры несоответствие фаса и профиля, но подобный аспект вносит в трактовку образа нечто новое, намечает присущие самой природе маски черты изменчивости, иллюзорности, многозначности.

Женская маска-протома из Карфагена. VI в. до н. э. Тунис, музей Бардо

Женская маска-протома из Карфагена. VI в. до н. э. Тунис, музей Бардо

Маски-протомы в пунических погребениях, как уже отмечалось выше, охраняли покой умерших, своей доброжелательностью призваны были «нейтрализовать» воздействие злых чар. В масках не следует искать портретной достоверности, а также видеть изображения каких-либо конкретных богов. Здесь, вероятно, более правильно говорить о вещественном воплощении некой сакральной силы, то есть об образе, гораздо более отвлеченном, нежели просто изобразительном.

Храмы в этот период стали украшаться статуями пунических божеств. Не случайно, согласно свидетельству Страбона, поздний Карфаген напоминал эллинистические города.

Большую роль в архитектуре пунийцев играл строительный материал. Финикийцы были мастерами обработки камня и великолепными плотниками. Без сомнения, карфагеняне утвердили в Африке эти многовековые навыки строительного дела. Из дерева им приходилось сооружать свой огромный флот. Но для украшения зданий жители Карфагена не употребляли редкий в Африке мрамор. Их строительные приемы отличались тем житейским практицизмом, который диктовал строителям применять более дешевые, легко поддающиеся обработке местные породы песчаника, грубые необработанные блоки камня, забутовку стен и фундаментов на известняковом или глиняном растворе, строить из камня и вместе с тем не отказываться от простой глинобитной техники. Они широко использовали, как уже отмечалось выше, штукатурку и побелку зданий, внутри покрывали стены рельефным стуком, иногда красили их в красный цвет или украшали живописью.

Пуническое зодчество вне зависимости от того, использовало ли оно египетские, финикийские или греческие мотивы, тяготело к упрощенности и архаизации. Обычно архаическим эпохам искусства присуще своеобразное обаяние, наивная свежесть в восприятии и эстетическом осмыслении окружающего мира. Искусство Карфагена, особенно в позднюю эпоху, не обладало этой первичностью художественного ощущения. В нарастающей архаизации и бедности его пластических форм сказывались провинциализм и запоздалое подражание уходящим стилям древности.

Представление об изобразительном искусстве Карфагена основывается на материале археологических раскопок в некрополях VII–II веков до н. э., опоясывающих город. Были найдены самые разнообразные предметы: саркофаги, статуэтки, терракотовые маски, амулеты, ювелирные украшения, фигурки сфинксов, сосуды, глиняные светильники, курильницы для благовоний; разнообразные изделия из металла: секиры, молотки, железные ножи, крючки для удочек, булавки, сосуды, лопатки, цимбалы, звоночки, круглые зеркала из бронзы, медные бляхи, священные бритвы-топорики; стеклянные флакончики и пузырьки для благовоний, миниатюрная мебель из камня, раковины для румян, магические таблички, коробочки, безделушки, расписная скорлупа страусовых яиц в виде масок или чаш. Собрание одних амулетов П. Сэнта классифицировал по разделам: скарабеи, маски, медальоны, фигурки богов, зверей, знаки (например, «глаз», «рука», «алтарь»), футляры, пластины.

Перечисление многочисленных предметов погребального инвентаря свидетельствует о том, что искусство пунийцев, как и финикийское искусство, тяготело к созданию малых прикладных форм. Следует предположить, что именно эти формы оставались в Карфагене основной областью художественного творчества, во всяком случае на более ранних этапах. Трудно судить о том, были ли все предметы объединены общей ритуальной идеей. Однако по сравнению с древнеегипетскими карфагенские погребения, которые принадлежали зажиточным слоям общества, выглядели на редкость скромно.

Сам характер эсхатологии пунийцев мало изучен. Но несомненно, что их представление о потустороннем существовании, как и у других древних семитских народов, не облекалось в развитые, связные и сложные формы. Оно не предполагало, видимо, долгих странствий усопшего в загробном мире, а восприятие этого мира как иной формы земного бытия в значительной мере упрощалось. Пребывание умершего в погребальной камере среди различных бытовых предметов, безделушек, масок и статуэток в основном символического и охранительного характера не нуждалось в том образном «ансамблевом» решении, которое отличало заупокойные культы у других народов.

Культ мертвых в древних цивилизациях стал главной религиозной идеей, которая определила общую направленность художественного творчества. Неразвитый и отвлеченный характер эсхатологических представлений в карфагенском обществе имел исключительно важное значение в сложении самого типа искусства, его изобразительных особенностей.

Представление о составе погребального комплекса изменялось в течение многовековой истории Карфагена, оно отражало расширявшийся круг связей со странами Средиземноморья, развитие самих типов изделий, исчезновение одних форм и возникновение других, использование различных материалов, тех или иных технических приемов и т. д. Все это создает в целом весьма пеструю картину.

Открытие в начале ХХ века французскими археологами многочисленных мастерских с печами для обжига, остатками многочисленных заготовок и формочек для отлива подтвердило представление о размахе керамического производства в Карфагене. Мастерские эти процветали в позднюю эпоху и погибли с разрушением города римлянами, но сама их традиция уходила в древние времена. Изделия керамики занимали больше места в хозяйстве пунийцев, нежели в их искусстве. Приемы финикийских ремесленников здесь, по-видимому, в сильной мере смешивались с навыками местных ливийских гончаров. Обыденная карфагенская посуда не стала предметом роскоши, она отличалась простыми формами, обесцвеченным, бледно-желтоватым тоном и почти не украшалась. Тулова некоторых ранних сосудов покрывались горизонтальными полосами, а плечики – триглифным узором. С V–VI веков до н. э. появились новые, более сложные формы: «хвостатые» амфоры с ручками-ушками, кувшины-поильники, курильницы в форме женской головы, блюда, миски, стаканы, светильники, составленные из нескольких чашечек – вместилищ для масла. Найденные в Карфагене такого рода ритуальные вазы, которые жрицы Деметры с зажженным священным огнем несли на головах, свидетельствовали о греческом влиянии10. Оно сказывалось не только в усложнении форм, но и в применении (в целом весьма скупом) растительных и даже зооморфных мотивов.

Глина местных пород служила главным материалом для погребального инвентаря VII–VI веков до н. э., в том числе для изготовления ритуальных статуэток и терракотовых масок. Позднее карфагеняне лепили из глины и статуи богов для своих святилищ, пытаясь создать скульптурные формы в более монументальном размере.

Другим древним материалом было дерево. Пунийцы широко применяли его не только в архитектуре, в кораблестроении, но и в погребальном культе, где наряду с каменными саркофагами издревле существовала традиция изготовления деревянных саркофагов. Из дерева карфагеняне тесали и мебель для своих жилищ. Представление о ней можно составить на примере миниатюрных, переведенных в мягкий известняк «моделей», обнаруженных в погребениях VI века до н. э. холма Дуимес. Каждый предмет достигает не более 4–5 см высоты. В основном изображена мебель для сидения – стулья, скамьи, низкие табуреты, все они массивные, простые, без каких-либо украшений, крепко сбитые, с прямоугольными, почти квадратными спинками и широкими ножками. Как и гончарные изделия, мебель производит на редкость бытовое, прозаическое впечатление.

Однако в пуническом погребальном культе отражалось не только примитивное представление об обеспечении умершего в загробном мире всем необходимым. Каждый предмет наделялся символической и охранительной функцией.

Непритязательная «игрушечная» мебель символизировала идею трона, божественного престола или, возможно, служила знаком высокого общественного достоинства усопшего. Предметы туалета и украшения были одновременно талисманами и амулетами. Таковы, например, близкие к египетским бритвам Нового царства медные бритвы в форме маленьких топориков, в пунических погребениях VII века до н. э. часто совершенно гладкие. Такова восходящая к представлениям первобытной магии расписная скорлупа страусовых яиц в виде масок или чаш.

В некрополях VII–VI веков до н. э. в составе погребального комплекса значительную роль играли произведения искусства, привезенные из Греции, Этрурии, Египта. Уже в VII веке до н. э. греческие торговцы стали проникать в города Северной Африки, в раскопках которых были обнаружены прекрасные изделия мастеров древней Эллады. Давние хорошо налаженные политические и торговые связи существовали между карфагенянами и этрусками. Широкий размах египетской торговли с Финикией, Грецией и Карфагеном в VII–VI веках до н. э. способствовал активному проникновению различных предметов египетского ремесла в пуническую Африку. Карфаген и Египет были связаны между собой не только морем, но и караванным путем, который шел через Киренаику.

С изделиями пунийцев контрастировали произведения искусства иноземных стран, где в керамике, например, выделялись великолепные протокоринфские алабастры, коринфские арибаллы, архаические греческие ойнохои и оригинальные черные вазы этрусков, исполненные в технике «буккеро неро». Привозные предметы становились не только украшением погребального комплекса, они входили в жизнь карфагенского общества, высоко ценились и нередко столь тесно с этой жизнью срастались, что вызывали, в случае их отсутствия, местные имитации. Главенствующая роль принадлежала Египту, влияние которого в Карфагене никогда не прекращалось и особенно заметно сказывалось в характере некоторых религиозных представлений, в погребальных обрядах, в архитектуре и художественном ремесле.

Первыми амулетами, привезенными в Африку финикийскими колонистами, были египетские скарабеи. Изготовленные из стеклянной пасты, из камня, скарабеи вставлялись в кольца, в подвески, образовывали браслеты, ожерелья. «Пунийцы так широко пользовались этими египетскими амулетами, которые часто служили печатями и украшениями, и настолько к ним привыкли, что сохраняли их в своем быту, хоронили их со своими покойниками даже тогда, когда этот обычай стал исчезать в самом Египте»11.

В погребениях V века до н. э. отразился период сурового аскетизма в истории Карфагена, изолированного от Финикии, захваченной персами, и испытавшего сокрушительное поражение при Гимере в войне с сицилийскими греками. В результате резко упал ввоз греческих и других иноземных товаров в пуническую Африку. Но к началу IV века до н. э. Карфаген, как известно, переживал уже новый подъем. Возобновились оживленные связи с Сицилией, с Великой Грецией, Этрурией. Укрепились дружеские отношения с эллинистическими государствами Востока. IV–II века до н. э. – эпоха расцвета в Карфагене новых ремесел, связанных с обработкой металла и созданием изделий из бронзы, проникновения новых греческих форм в область керамического производства, ювелирного искусства и одновременно широкого ввоза греческих изделий, например родосских амфор. Это время, когда в Карфагене начинают работать греческие скульптурные мастерские. Под влиянием местной среды новые формы искусства быстро приобретали оттенок архаизма и ориентализации. Некоторые области творчества оказались, однако, почти не затронутыми эллинистическим влиянием. Здесь прежде всего следует упомянуть изготовление амулетов, где пунийцы сохранили верность своим старым вкусам и египетской ориентации. Скарабеи и другие амулеты привозились из греческого города Навкратиса, который издревле играл большую роль в карфагено-египетской торговле и чьи изделия в IV веке до н. э. расходились по всему Средиземноморью. Но и в самом Карфагене в этот период широко изготавливались подражания различным амулетам и священным изображениям.

Уже упомянутые в древних погребениях гладкие медные бритвы-топорики получили широкое распространение в пуническом мире. С V века до н. э. они стали покрываться тонкими чеканными рисунками, а ручка пробрела форму птичьей головы. Увеличились и их размеры до 10–20 см. Некоторые изображения имеют египетский характер, реже встречаются греческие образы. Выразительны смешанные и собственно финикийско-пунические мотивы: пальма, полумесяц, женская фигура с диском в руке, олива – священное дерево Тира, бородатое божество в восточном одеянии. Среди этих произведений существует несколько групп, различных по пропорциям, по соотношению ручки и лезвия, по формам птичьей головки. Многие по-своему изысканны, как бы вобрали в себя долгий опыт мастерства. Они заметно выделяются среди других изделий художественного ремесла.

В рассматриваемую эпоху процесс расширения и, казалось бы, обновления сферы творчества сопровождался явлениями усиливающейся деградации стиля. Изменения коснулись прежде всего самих материалов, резко ухудшилось качество стекла, керамики, понизился состав золота в ювелирных изделиях, стали преобладать украшения из бронзы, свинца, железа. Печать какой-то странной небрежности, обветшалости, бедности лежит на предметах погребального культа позднего времени. Такого рода впечатление никак не связывается с образом богатого государства, каким Карфаген продолжал оставаться и в данный период. В свое время этим явлением заинтересовался С. Гзель и пришел к красноречивому выводу о том, что поздний погребальный инвентарь Карфагена не только ухудшился, но и в значительной мере состоял из подделок. Практичные пунийцы как бы усомнились в необходимости наделять своих мертвецов изделиями из драгоценных металлов и самоцветов, дорогими художественными произведениями и настоящими монетами. В представлениях пунийцев несомненно что-то изменилось, и немалую роль здесь сыграла распространенная с IV века до н. э. под греческим влиянием кремация трупов (впрочем, этот обычай карфагенянам был давно известен). Представления изменились, а погребальный ритуал, как всякий ритуал, который является самым устойчивым элементом религиозной жизни, сохранял свое значение. Нельзя не согласиться со стремлением С. Гзеля связать указанные явления с пуническим заупокойным культом, его «безучастием» к памяти усопшего, крайне редкими эпитафиями и образом того слабого, подчиненного богам и окруженного сонмом злых духов существа, которое, лишенное индивидуальных черт и чаще всего имени, оставалось заточенным в своем подземном обиталище12.

Следует прийти к выводу, что «невсамделишный» характер многих предметов погребального комплекса, который обнаружился в позднюю эпоху, – своего рода закономерное явление, порожденное и особенностями неразвитой эсхатологии пунийцев, и типом художественного мышления. Выше уже отмечалось, что у карфагенян представление о загробном мире не воплощалось в нечто образное и связное, не порождало единого художественного впечатления. Каждый предмет с подчеркнуто символической и охранительной функцией мог иметь или не иметь художественную ценность, ибо в своей основе он был обозначением того или иного представления ритуального и сакрального характера. Поэтому оказывалось не столь уж важным, являлся ли этот предмет подлинным или имитацией, настоящим произведением искусства или подделкой.

Среди разнородного материала карфагенского искусства несомненный интерес представляет скульптура. В целом здесь преобладали формы мелкой пластики и основными материалами служили терракота, слоновая кость, стеклянная паста. Работа в камне, и особенно в мраморе, поиски монументального решения отразили воздействие греческой традиции. Следует выделить несколько групп этой скульптуры.

В древнейших погребениях Карфагена, как уже отмечалось, были обнаружены терракотовые маски VII–V веков до н. э. Это искусство, известное многим народам, в каждом центре Древнего мира претворялось по-своему, соответственно культовым и эстетическим запросам времени и условиям местной среды. Кроме Карфагена пунические терракотовые маски были открыты в Утике, Бизерте, в раскопках некрополей Сардинии, Сицилии и Испании. В науке они вызвали множество разнообразных толкований. Различались два типа: собственно маски со сквозными отверстиями для рта и глаз и маски-протомы, мужские и женские. Собственно маски отличались гротескным характером.

В Карфагене маски не клались на лица усопших, как в Египте и Микенах. Маски слишком малы, но и само назначение их иное. В погребениях они были обнаружены поблизости на земле, некоторые (о чем свидетельствуют отверстия) могли быть повешены у входа в гробницу. Принято считать, что пунические гротескные маски предназначались для устрашения злых духов, маски-протомы также охраняли покой умерших. За последние годы ученые пришли к выводу, что маски были связаны более сложными нитями с религиозными обрядами, возможно, использовались в ритуальных плясках во время жертвоприношений.

Маски принадлежат к числу ранних произведений карфагенской скульптуры. Они помогают хотя бы в самом общем виде представить себе некоторые черты пунического искусства, прежде всего потому, что главным в них становится создание человеческого образа. Заслуживают внимания маски первого гротескного типа. В них все резко, неприятно, колюче; склад лица – узкий, костистый, с острыми, твердо обозначенными чертами, широко оскалены рты, татуировка в виде врезанных параллельных полос, ритуальные знаки выявляют демоническое, внечеловеческое начало. В некоторых масках проходящая через лоб полоса завершается к переносице стрелой – так называемым марру – символом древневавилонского бога Мардука. Одно из лучших произведений открыто П. Гоклером при раскопках карфагенского холма Дермеш (0,17 м; Тунис, музей Бардо). Нельзя отказывать в своеобразной экспрессивности застывшему в резкой гримасе и вместе с тем словно овеянному странной подвижностью изображению. В профиль – голый лоб, огромное грубое ухо, острый оскал рта, так что видны зубы, прищуренные глаза, подобна морщинам процарапанная татуировка на лбу и щеках. Это почти саркастическое звучание маски меняется, если смотреть на нее в фас. При таком аспекте усиливается ощущение горечи и в то же время безжизненной условности ее выражения.

В рамках данной группы существовало несколько вариантов, в той или иной мере отличных друг от друга. Общее развитие шло к усилению стилизации, внешней декоративности. Постепенно в масках исчезло ощущение телесности, они казались плоскими, мертвыми, словно расчерченными сухими и однообразными линиями. К IV веку до н. э. маски бесследно исчезли из погребений, заменились масками сатиров, исполненными в греческой традиции.

Маски Карфагена почти не исследовались с точки зрения их изобразительных приемов. Между тем в границах общего культового характера эти произведения интересны развитием форм гротескной образности, обусловленной архаическим этапом художественного сознания. Мастерам не всегда удавалось оживить изображение, придать гримасе изменчивую многозначность. Но выразительность маски основывалась на подчеркивании самого существенного в ее облике. Объем отличался простотой и обобщенностью, силуэт – строгой замкнутостью, черты – резкой определенностью. Главную роль играла динамическая форма отверстий: глаз – почти круглых или узких, в виде полумесяца, – но в еще большей мере разинутого рта, искривленного или охваченного злым смехом, почти уподобленного зубастой пасти древних образов устрашения. Маски внушали чувство страха, возможно, иногда призваны были «рассмешить» инфернальные силы. Все это достигалось средствами преувеличения, подчеркиванием внешнего уродства, мимической игры, не требовало каких-либо дополнительных атрибутов. Не случайно маски Карфагена в ряду произведений гротескной архаики занимают далеко не последнее место. Производимое ими впечатление своеобразной экспрессии, дисгармоничности, внеидеальности было заложено в самой природе художественного мировосприятия пунийцев.

Иные задачи стояли перед мастерами, которые создавали маски-протомы. Немногочисленные мужские маски-протомы принято считать типично карфагенскими произведениями. Собственно говоря, речь идет о двух известных масках. Первая из них, так называемая «Маска с кольцом в носу» (Тунис, Национальный археологический музей), была открыта А. Делаттром на холме Дуимес. У маски правильный овал, тонкие черты, близко посаженные миндалевидные глаза, маленький сжатый рот. Борода (подобие бакенбард, оставляющих открытым середину подбородка), волосы и брови отмечены врезанным узором. На голове выступ с отверстием для подвешивания. Сохранились следы раскраски, зрачки и ресницы – черные, лицо – ярко-красное. В правом ухе и в носу вставлены металлические кольца (археологические данные подтвердили обычай богатых жителей Карфагена носить кольцо в носу). Выражение маски бесстрастно, его оживляет впечатление слегка косящих глаз.

В маске, открытой Ш. Соманем на холме Бирса (Тунис, музей Бардо) сохранен тот же тип лица, небольшой размер (0,19 м). Изображение упрощено и геометризовано. Образ кажется отвлеченным, а по общей ритмической согласованности черт более изысканным. Маска эта, найденная в другое время и в другом некрополе Карфагена, видимо, создана несколько позднее «Маски с кольцом в носу». Была ли последняя исходным прототипом для изображений целой группы – сказать трудно. Во всяком случае, здесь несомненно существовал изобразительный канон, который развивался в сторону все большей условности. Обе маски, отличающиеся своеобразной скульптурностью, выполнены с уверенным мастерством. Маска Соманя с ее безмятежной чистотой выражения как бы завершает то, что было присуще исходному памятнику, внеиндивидуальный характер которого еще не преодолел запаса определенных жизненных наблюдений. Такого рода тенденция отражала общую направленность пунического искусства с его неразвитым, неосознанным представлением о человеческой личности.

В женских образах поиски выразительности осложнялись взаимодействием устойчивых египетских и греческих традиций. Некоторые маски напоминают трафаретные головы каменных египетских саркофагов в трактовке тяжелых застылых лиц и в покрытии головы клафтом. Другие примыкают к греческому типу погрудных изображений женских божеств, который был широко распространен по всему Средиземноморью. Более удачными следует признать маски-протомы, сочетавшие египетские, греческие и пунические черты. На устах масок – легкая, иногда едва заметная «архаическая» улыбка. Головные платки, которые спускаются на плечи, напоминают египетский парик, заостренные книзу лица с крупными оттопыренными ушами, мясистым носом и огромными неглубоко посаженными миндалевидными глазами – восточного типа. Произведения эти далеко не равноценны. Среди них обычно выделяют маску VI века до н. э., открытую на холме Дуимес (Тунис, музей Бардо). Некоторые исследователи поспешили назвать ее изображением самой богини Танит. В 1923–1929 годах эта маска воспроизводилась на почтовой марке Туниса. И в самом деле, среди других подчас мертвых глиняных слепков она – самая живая.

Погрудное изображение молодой женщины (0,31 м) кое-где хранит слабые следы голубой и красной раскраски. Черты лица, преувеличенные и несоразмерные, приведены в ритмическое единство. Тонкий чистый овал, длинные глаза, дуги бровей, переходящие в линию носа с кольцом в левой ноздре, узкий подбородок с маленькой треугольной выемкой – обозначением татуировки – как бы очерчиваются одной линией. Улыбка придает лицу мягкое, «застенчивое» выражение. При повороте в три четверти усиливается угловатость, резкость черт: выступает массивный нос, крупные уши, богиня кажется совсем «дурнушкой». Если рассматривать маску в профиль, то все приходит в равновесие, создается строгий, даже изысканный абрис лица гораздо более зрелой женщины. Здесь проявляется характерное для архаической скульптуры несоответствие фаса и профиля, но подобный аспект вносит в трактовку образа нечто новое, намечает присущие самой природе маски черты изменчивости, иллюзорности, многозначности.

Маски-протомы в пунических погребениях, как уже отмечалось выше, охраняли покой умерших, своей доброжелательностью призваны были «нейтрализовать» воздействие злых чар. В масках не следует искать портретной достоверности, а также видеть изображения каких-либо конкретных богов. Здесь, вероятно, более правильно говорить о вещественном воплощении некой сакральной силы, то есть об образе, гораздо более отвлеченном, нежели просто изобразительном.