— Мне все равно, — отозвался Турин. — Сердце мое тоже мертво. Но раз явились вы из Дориата, поведайте мне о родне моей. Ибо сказали мне в Дор-ломине, будто мать моя и сестра бежали в Сокрытое Королевство.

Промолчали эльфы, но наконец заговорил Маблунг:

— Да, так все и было — за год до появления Дракона. Ныне уже нет их там, увы!

Замерло у Турина сердце, и заслышал он поступь рока, преследующего его до последнего рубежа.

— Продолжай! — закричал он. — Да не мешкай!

— Отправились они в глушь искать тебя, — промолвил Маблунг. — Все отговаривали их; но когда стало известно, что Черный Меч — это ты, непременно желали они ехать в Нарготронд; и появился Глаурунг, и разогнал их охрану. С тех пор никто не видел Морвен; а Ниэнор, оказавшись во власти чар, лишилась дара речи и бежала на север в леса, словно дикая лань, и пропала.

Тут расхохотался Турин громким, резким смехом, к вящему изумлению эльфов.

— Не шутка ли это? — воскликнул он. — О, прекрасная Ниэнор! Выходит, убежала она из Дориата к Дракону, а от Дракона — ко мне. Вот ведь великая милость судьбы! Смуглой, как ягода, была она, темноволосая, миниатюрная и хрупкая, словно эльфийское дитя — как же ее не узнать!

— Ты заблуждаешься, — удивленно отозвался Маблунг. — Вовсе не такова была сестра твоя. Была она высокая, статная, синеглазая, а волосы — чистое золото; как две капли воды походила она на Хурина, отца своего, только в женском обличье. Ты, верно, ее не видел!

— Не видел, Маблунг, не видел, говоришь ты? — закричал Турин. — А почему нет? Ибо смотри: слеп я! Ты разве не знал? Слеп, слеп, с самого детства на ощупь пробираюсь я сквозь мглистый туман Моргота! Посему оставь меня! Ступай, ступай прочь! Возвращайся в Дориат, да сгубит его зима! Да будет проклят Менегрот! Да будет проклято поручение твое! — воскликнул Турин. — Только этого лишь и недоставало. Теперь наступает ночь!

И он бросился прочь быстрее ветра, эльфы же преисполнились изумления и страха. Но рек Маблунг:

— Случилось нечто странное и страшное — о чем нам неведомо. Поспешим же за ним и поможем ему, ежели в наших это силах: ибо ныне владеет им одержимость обреченного.

Турин же далеко обогнал их, и прибежал к ущелью Кабед-эн-Арас, и застыл на месте; и заслышал он рев реки, и увидел, что все деревья вокруг, далеко и близко, увяли и иссохли, и жухлые листья скорбно опадают с ветвей, словно в первые дни лета пришла зима.

— Кабед-эн-Арас, Кабед Наэрамарт! — воскликнул он. — Не оскверню я твоих вод, в коих омылась Ниниэль. Злом обернулись все мои деяния, а последнее — злом наихудшим.

Тут извлек он из ножен меч и молвил:

— Привет тебе, Гуртанг, железо смерти, один ты ныне остался со мною! Ни господина, ни верности не знаешь ты, повинуясь лишь руке, в которую вложен. Ничьей кровью не побрезгуешь ты. Так примешь ли ты Турина Турамбара? Дашь ли мне быструю смерть?

И зазвенел в ответ холодный голос клинка:

— О да, охотно выпью я твою кровь, чтобы позабыть вкус крови хозяина моего Белега, и вкус крови Брандира, убитого безвинно. Я дам тебе быструю смерть.

Тогда Турин укрепил меч рукоятью в земле и бросился на острие Гуртанга, и черный клинок взял его жизнь.

Приблизился Маблунг и окинул взором отвратительную тушу мертвого Глаурунга, и лежащего рядом Турина; и опечалился, вспоминая Хурина — каким видел его в битве Нирнаэт Арноэдиад, — и думая о страшной судьбе его рода. А пока стояли там эльфы, пришли от водопада Нен Гирит люди поглядеть на Дракона; и, увидев, к какому концу пришла жизнь Турина Турамбара, зарыдали они; эльфы же, узнав наконец, чем подсказаны были слова Турина, к ним обращенные, преисполнились ужаса. И молвил с горечью Маблунг:

— И я оказался вовлечен в судьбу детей Хурина: словами убил я того, кто был мне дорог.

Когда же подняли тело Турина, увидели все, что меч его переломился надвое. Так сгинуло все, чем владел он.

И вот те, кто там был, принесли дров, и сложили их высокой грудой, и запалили громадный костер, и сожгли тушу Дракона, так что ничего от него не осталось, кроме черного пепла, и кости его рассыпались в прах, а на выжженной пустоши впредь так и не выросло ни травинки. Турина же погребли в высоком кургане, на том самом месте, где упал он; и обломки Гуртанга предали земле вместе с ним. Когда же все было сделано и менестрели людей и эльфов сложили скорбную песнь о доблести Турамбара и красоте Ниниэли, принесли огромный серый камень и установили его на вершине кургана, а на нем начертали эльфы Рунами Дориата:

— Эледвен! Эледвен! — воскликнул Хурин; и поднялась она с земли, и с трудом заковыляла к нему, и Хурин обнял ее и привлек к груди.

— Ты пришел наконец, — молвила она. — Слишком долго пришлось мне ждать.

— Путь мой лежал во мгле. Я пришел, когда смог, — отозвался Хурин.

— Поздно, — отвечала Морвен, — слишком поздно. Они сгинули.

— Знаю, — откликнулся он. — Но ты со мной.

— Ненадолго, — отозвалась Морвен. — Силы мои на исходе. Я уйду вместе с солнцем. А они — сгинули! — Она судорожно вцепилась в плащ. — Времени мало. Если ты знаешь, расскажи мне! Как удалось ей отыскать его?

Не ответил Хурин, и сел он под камнем, держа Морвен в объятиях, и более не вымолвили они ни слова. Солнце закатилось, Морвен вздохнула, сжала руку мужа — и застыла недвижно, и понял Хурин: она мертва.

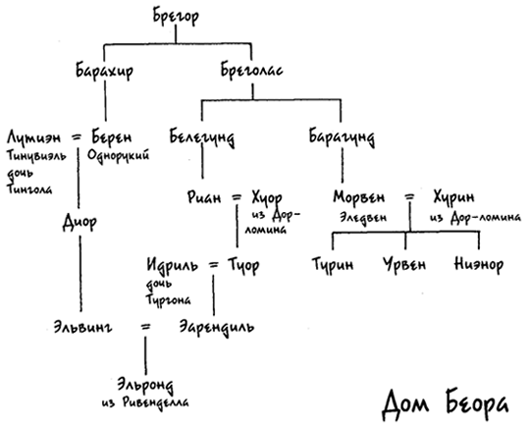

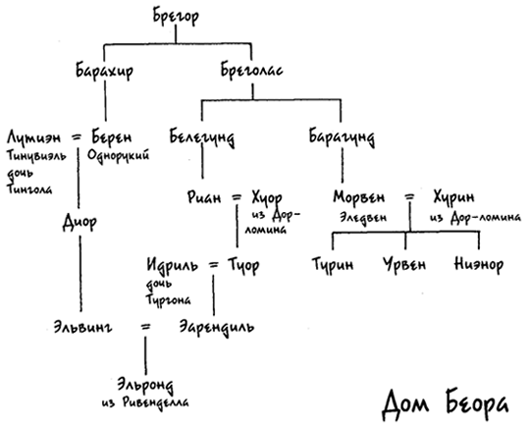

ГЕНЕАЛОГИИ

(1)

Промолчали эльфы, но наконец заговорил Маблунг:

— Да, так все и было — за год до появления Дракона. Ныне уже нет их там, увы!

Замерло у Турина сердце, и заслышал он поступь рока, преследующего его до последнего рубежа.

— Продолжай! — закричал он. — Да не мешкай!

— Отправились они в глушь искать тебя, — промолвил Маблунг. — Все отговаривали их; но когда стало известно, что Черный Меч — это ты, непременно желали они ехать в Нарготронд; и появился Глаурунг, и разогнал их охрану. С тех пор никто не видел Морвен; а Ниэнор, оказавшись во власти чар, лишилась дара речи и бежала на север в леса, словно дикая лань, и пропала.

Тут расхохотался Турин громким, резким смехом, к вящему изумлению эльфов.

— Не шутка ли это? — воскликнул он. — О, прекрасная Ниэнор! Выходит, убежала она из Дориата к Дракону, а от Дракона — ко мне. Вот ведь великая милость судьбы! Смуглой, как ягода, была она, темноволосая, миниатюрная и хрупкая, словно эльфийское дитя — как же ее не узнать!

— Ты заблуждаешься, — удивленно отозвался Маблунг. — Вовсе не такова была сестра твоя. Была она высокая, статная, синеглазая, а волосы — чистое золото; как две капли воды походила она на Хурина, отца своего, только в женском обличье. Ты, верно, ее не видел!

— Не видел, Маблунг, не видел, говоришь ты? — закричал Турин. — А почему нет? Ибо смотри: слеп я! Ты разве не знал? Слеп, слеп, с самого детства на ощупь пробираюсь я сквозь мглистый туман Моргота! Посему оставь меня! Ступай, ступай прочь! Возвращайся в Дориат, да сгубит его зима! Да будет проклят Менегрот! Да будет проклято поручение твое! — воскликнул Турин. — Только этого лишь и недоставало. Теперь наступает ночь!

И он бросился прочь быстрее ветра, эльфы же преисполнились изумления и страха. Но рек Маблунг:

— Случилось нечто странное и страшное — о чем нам неведомо. Поспешим же за ним и поможем ему, ежели в наших это силах: ибо ныне владеет им одержимость обреченного.

Турин же далеко обогнал их, и прибежал к ущелью Кабед-эн-Арас, и застыл на месте; и заслышал он рев реки, и увидел, что все деревья вокруг, далеко и близко, увяли и иссохли, и жухлые листья скорбно опадают с ветвей, словно в первые дни лета пришла зима.

— Кабед-эн-Арас, Кабед Наэрамарт! — воскликнул он. — Не оскверню я твоих вод, в коих омылась Ниниэль. Злом обернулись все мои деяния, а последнее — злом наихудшим.

Тут извлек он из ножен меч и молвил:

— Привет тебе, Гуртанг, железо смерти, один ты ныне остался со мною! Ни господина, ни верности не знаешь ты, повинуясь лишь руке, в которую вложен. Ничьей кровью не побрезгуешь ты. Так примешь ли ты Турина Турамбара? Дашь ли мне быструю смерть?

И зазвенел в ответ холодный голос клинка:

— О да, охотно выпью я твою кровь, чтобы позабыть вкус крови хозяина моего Белега, и вкус крови Брандира, убитого безвинно. Я дам тебе быструю смерть.

Тогда Турин укрепил меч рукоятью в земле и бросился на острие Гуртанга, и черный клинок взял его жизнь.

Приблизился Маблунг и окинул взором отвратительную тушу мертвого Глаурунга, и лежащего рядом Турина; и опечалился, вспоминая Хурина — каким видел его в битве Нирнаэт Арноэдиад, — и думая о страшной судьбе его рода. А пока стояли там эльфы, пришли от водопада Нен Гирит люди поглядеть на Дракона; и, увидев, к какому концу пришла жизнь Турина Турамбара, зарыдали они; эльфы же, узнав наконец, чем подсказаны были слова Турина, к ним обращенные, преисполнились ужаса. И молвил с горечью Маблунг:

— И я оказался вовлечен в судьбу детей Хурина: словами убил я того, кто был мне дорог.

Когда же подняли тело Турина, увидели все, что меч его переломился надвое. Так сгинуло все, чем владел он.

И вот те, кто там был, принесли дров, и сложили их высокой грудой, и запалили громадный костер, и сожгли тушу Дракона, так что ничего от него не осталось, кроме черного пепла, и кости его рассыпались в прах, а на выжженной пустоши впредь так и не выросло ни травинки. Турина же погребли в высоком кургане, на том самом месте, где упал он; и обломки Гуртанга предали земле вместе с ним. Когда же все было сделано и менестрели людей и эльфов сложили скорбную песнь о доблести Турамбара и красоте Ниниэли, принесли огромный серый камень и установили его на вершине кургана, а на нем начертали эльфы Рунами Дориата:

А ниже приписали:ТУРИН ТУРАМБАР ДАГНИР ГЛАУРУНГА

Но не там обрела она могилу; никто и никогда не узнал, куда унесли ее тело студеные воды Тейглина.НИЭНОР НИНИЭЛЬ

На сем завершается «Повесть о детях Хурина»,

самая долгая из песней Белерианда.

После гибели Турина и Ниэнор Моргот, во исполнение своего злобного замысла, освободил Хурина от оков. Скитаясь по свету, Хурин добрался до леса Бретиль и в вечерних сумерках поднялся от Переправы Тейглина к тому месту, где сожжен был Глаурунг, и к громадному камню, установленному на краю Кабед Наэрамарт. О том, что там случилось, повествуется ниже.Хурин не взглянул на камень, ибо знал надпись наизусть; он уже заметил, что находится на скале не один. В тени камня на коленях застыла смутно различимая фигура. Казалось, то — какой-нибудь бездомный бродяга, согбенный годами и слишком измученный, чтобы заметить его появление; однако лохмотья его наводили на мысль о женском платье. Наконец, пока стоял там Хурин, не говоря ни слова, странница откинула истрепанный капюшон и медленно подняла голову, открыв лицо — изможденное, изголодавшееся, под стать загнанному волку. Седа была она, нос — заострился, зубы искрошились; тощей иссохшей рукой она теребила плащ на груди. Но вот глаза их встретились, и Хурин тотчас узнал ее: ибо хотя блуждающий взгляд женщины ныне был исполнен страха, в нем по-прежнему сиял отблеск света, выдержать который удавалось не всякому: этот эльфийский свет некогда снискал ей, самой гордой из смертных дев древности, имя Эледвен.

— Эледвен! Эледвен! — воскликнул Хурин; и поднялась она с земли, и с трудом заковыляла к нему, и Хурин обнял ее и привлек к груди.

— Ты пришел наконец, — молвила она. — Слишком долго пришлось мне ждать.

— Путь мой лежал во мгле. Я пришел, когда смог, — отозвался Хурин.

— Поздно, — отвечала Морвен, — слишком поздно. Они сгинули.

— Знаю, — откликнулся он. — Но ты со мной.

— Ненадолго, — отозвалась Морвен. — Силы мои на исходе. Я уйду вместе с солнцем. А они — сгинули! — Она судорожно вцепилась в плащ. — Времени мало. Если ты знаешь, расскажи мне! Как удалось ей отыскать его?

Не ответил Хурин, и сел он под камнем, держа Морвен в объятиях, и более не вымолвили они ни слова. Солнце закатилось, Морвен вздохнула, сжала руку мужа — и застыла недвижно, и понял Хурин: она мертва.

ГЕНЕАЛОГИИ

(1)

Эволюция великих преданий

Эти самостоятельные, хотя и взаимосвязанные, предания с самого начала выделялись на фоне долгой многоплановой истории Валар, эльфов и людей в Валиноре и в Великих землях. «Утраченные сказания» остались незавершенными, и в последующие годы отец отошел от прозы и начал работу над длинной поэмой под названием «Турин, сын Хурина, и Дракон Глорунд» — впоследствии в отредактированной версии заглавие было изменено на «Дети Хурина». Это произошло в начале 1920-х годов: в то время отец преподавал в Лидском университете. В поэме он использовал древнеанглийскую аллитерационную строку (стих «Беовульфа» и прочих памятников англосаксонской поэзии), воспроизводя средствами современного английского языка жесткие схемы ударений и аллитераций, или «начальных рифм», соблюдаемые поэтами давних времен. Этим искусством отец овладел в совершенстве, причем в самых разных формах — от драматического диалога в «Возвращении Беорхтнота» до плача о павших в битве на Пеленнорских полях. Аллитерационная поэма «Дети Хурина» оказалась гораздо длиннее всех прочих его произведений, написанных тем же стихом, и насчитывала больше двух тысяч строк. Однако отец задумывал поэму с таким небывалым размахом, что даже в том виде, как есть, на момент, когда работа была прервана, повествование дошло только до нападения Дракона на Нарготронд. Учитывая, сколько еще материала «Утраченных сказаний» предстояло вместить, при такой масштабности потребовалась бы не одна тысяча строк. Вторая версия, оборванная на более раннем эпизоде, почти вдвое длиннее соответствующего фрагмента первого варианта.

В той части легенды о детях Хурина, что пересказана в аллитерационной поэме, исходная история «Книги утраченных сказаний» была существенно расширена и обогатилась новыми подробностями. В частности, только теперь возникает огромный подземный город-крепость Нарготронд, а также и обширные земли, ему подвластные (один из ключевых элементов не только легенды о Турине и Ниэнор, но истории Древних Дней Средиземья в целом), вместе с описанием возделываемых нарготрондскими эльфами угодий. Такого рода упоминаний о «мирных занятиях» древнего мира в текстах содержится очень немного. Идя на юг вдоль реки Нарог, Турин и его спутник (в настоящей книге — Гвиндор) обнаруживают, что земли у входа в Нарготронд, по всей видимости, покинуты:

Все то, что написано о Турине аллитерационным стихом, практически наверняка создано в Лидсе; отец забросил работу над поэмой в конце 1924 года или в начале 1925-го, почему — неизвестно. На что он затем переключился, загадки не представляет: летом 1925 года он взялся за новую поэму под названием «Лэ о Лейтиан», «Избавление от оков», для которой выбрал совершенно иной стихотворный размер: восьмисложные парнорифмованные двустишия. Таким образом, отец принялся за второе из преданий, которое много лет спустя, в 1951 году, охарактеризовал как полно разработанное, самодостаточное — и, однако ж, связанное «с историей в целом»: [27]сюжетом для «Лэ о Лейтиан» послужила легенда о Берене и Лутиэн. Над второй длинной поэмой отец работал на протяжении шести лет и в свой черед забросил ее в сентябре 1931 года, написав более 4000 строк. Подобно своему предшественнику, аллитерационному «Лэ о детях Хурина», эта поэма знаменует собою существенный шаг вперед в эволюции легенды в сравнении с исходной историей Берена и Лутиэн в «Книге утраченных сказаний».

В ходе работы над «Лэ о Лейтиан» в 1926 году отец написал «Очерк мифологии», предназначенный для Р. У. Рейнолдса, своего бывшего учителя из бирмингемской школы короля Эдуарда, «как объяснение предыстории «аллитерационной версии» «Турина и Дракона»». Эта небольшая рукопись (около двадцати печатных страниц), по утверждению самого автора, задумывалась как краткий конспект; повествование ведется в настоящем времени, сжато и емко; и однако ж именно этот текст послужил отправной точкой для последующих вариантов «Сильмариллиона» (хотя самого названия еще не возникло). Но в то время как в «Очерке» изложена вся мифологическая концепция, сказанию о Турине со всей очевидностью отведено почетное место. Действительно, рукопись даже озаглавлена как «Очерк мифологии, имеющий непосредственное отношение к «Детям Хурина»», — что неудивительно, памятуя о том, чего ради текст написан.

В 1930 году создается произведение гораздо более пространное, «Квента Нолдоринва» (то есть «История нолдор»: ведь история эльфов-нолдор — центральная тема «Сильмариллиона»). «Квента» восходит непосредственно к «Очерку»; даже при том, что текст обогащается новыми подробностями и обретает законченность, отец тем не менее воспринимал «Квенту» как своего рода резюме, краткое изложение гораздо более обширных художественных замыслов — что в любом случае явствует из подзаголовка: « краткая история[нолдор], почерпнутая из «Книги утраченных сказаний»».

Не следует забывать, что на тот момент «Квента» отображала в себе (пусть отчасти и схематично) «вымышленный мир» моего отца в полном объеме. Не историю Первой Эпохи, как впоследствии; ведь ни о Второй Эпохе, ни о Третьей речь пока не шла; не было еще ни Нуменора, ни хоббитов, ни тем более Кольца. История завершалась Великой Битвой, в которой другие Боги (Валар) наконец-то побеждали Моргота: его «выбросили через Дверь Вневременной Ночи, за пределы Стен Мира, в Пустоту». В конце «Квенты» отец приписал: «На том завершаются сказанияо предначальных днях северных земель западного мира».

Таким образом, может показаться странным, что «Квента» 1930 года является тем не менее единственным (после «Очерка») завершенным текстом «Сильмариллиона»; однако, как оно случалось нередко, на эволюции его произведения сказывалось давление извне. Позже, в 1930-х годах, за «Квентой» последовала новая версия — красиво переписанная и, наконец, озаглавленная как «Квента Сильмариллион, История Сильмарилли». Она была или должна была стать — куда длиннее предшествующей «Квента Нолдоринва», но по-прежнему воспринималась как по сути конспектмифов и легенд (которые сами по себе, будучи пересказаны полностью, оказываются совершенно иными по своей природе и масштабу). Концепция произведения вновь определена в заглавии: «Квента Сильмариллион… Эта история в сжатом видепочерпнута из многих древних преданий; ибо все, что в ней содержится, встарь, да и по сей день, эльдар Запада пересказывают куда подробнее в иных повестях и песнях».

Вполне вероятно, что отцовский замысел «Сильмариллиона» возник благодаря тому, что так называемая «Квента»-фаза работы в 1930-х годах началась со сжатого конспекта, составленного с определенной целью; затем, на протяжении последующих этапов, «Квента» увеличивалась в объеме и прорабатывалась в деталях, пока не утратила конспективности, но тем не менее сохранила от исходной формы характерную «единообразность» стиля. В ином месте я писал, что «сжатость и конспективность «Сильмариллиона», наводящего на мысль о многих веках поэзии и «тайного знания» рождает сильнейшее ощущение «нерассказанных преданий» даже в процессе рассказывания; «удаленность» никуда не исчезает. Повествование развивается неспешно, нет гнетущего страха в преддверии стремительно надвигающегося, неведомого события. Сильмарилей мы в сущности не видим — так, как видим Кольцо». [28]

Однако в этой форме «Квента Сильмариллион» внезапно оборвалась в 1937 году — как оказалось, решительно и навсегда. 21 сентября того года «Джордж Аллен энд Анвин» выпустили книгу «Хоббит», а вскоре, по просьбе издательства, отец послал им несколько своих рукописей; в Лондон они прибыли 15 ноября 1937 года. В их числе была и неоконченная «Квента Сильмариллион» — текст обрывался на середине фразы внизу страницы. Даже не имея на руках рукописи, отец тем не менее продолжил набрасывать дальнейшее развитие событий и довел повествование до бегства Турина из Дориата и его ухода в разбойники:

Отец дошел до этих слов к тому моменту, как «Квента Сильмариллион» и прочие рукописи вернулись к нему, и три дня спустя, 19 декабря 1937 года, сообщил в «Аллен энд Анвин»: «Я написал первую главу новой истории про хоббитов — «Долгожданные гости»»*.

Именно тогда непрерывная, развивающаяся традиция «Сильмариллиона» в виде конспективного «Квента»-варианта оборвалась — в самый разгар событий, на эпизоде ухода Турина из Дориата. На протяжении последующих лет продолжение истории существовало в виде простой, сжатой, неразработанной «Квенты» 1930 года — так сказать, «замороженной», в то время как с написанием «Властелина Колец» возникали грандиозные построения Второй и Третьей Эпох. Но дальнейшее развитие событий имело кардинально-важное значение в контексте древних легенд. Ведь в заключительных преданиях (заимствованных из исходной «Книги утраченных сказаний») рассказывалась горестная история Хурина, отца Турина, после того, как Моргот освободил его, а также и повесть гибели эльфийских королевств Нарготронда, Дориата и Гондолина, о которых Гимли пел в копях Мории спустя много тысяч лет:

Когда много лет спустя в начале 1950-х годов был закончен «Властелин Колец», отец смело и решительно взялся за «предания Древних Дней», что ныне стали «Первой Эпохой»; и за последующие несколько лет извлек на свет немало старых рукописей. Именно тогда, вернувшись к «Сильмариллиону», он испещрил аккуратный текст под названием «Квента Сильмариллион» исправлениями и дополнениям; процесс редактуры прервался в 1951 году, прежде, чем автор дошел до истории Турина, в то время как «Квента Сильмариллион» была заброшена в 1937 году, с возникновением «новой истории про хоббитов».

Отец приступил к переработке «Лэ о Лейтиан» (стихотворной поэмы, повествующей о Берене и Лутиэн; работа над ней была прервана в 1931 году) и вскоре произведение изменилось до неузнаваемости и заметно усовершенствовалось; однако порыв иссяк и в конце концов поэма была заброшена. Отец взялся за новый труд, задумав длинную повесть о Берене и Лутиэн в прозе, основанную на переработанном «Лэ»; но и она осталась неоконченной. Таким образом, желание отца, засвидетельствованное в последовательных попытках пересказать первое из «великих преданий» в желанном масштабе, так и не осуществилось.

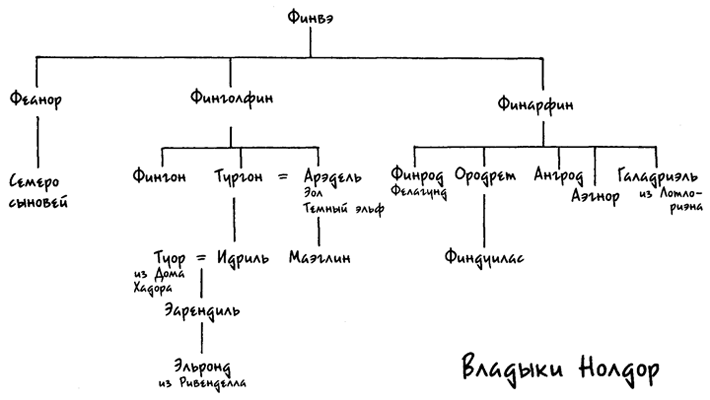

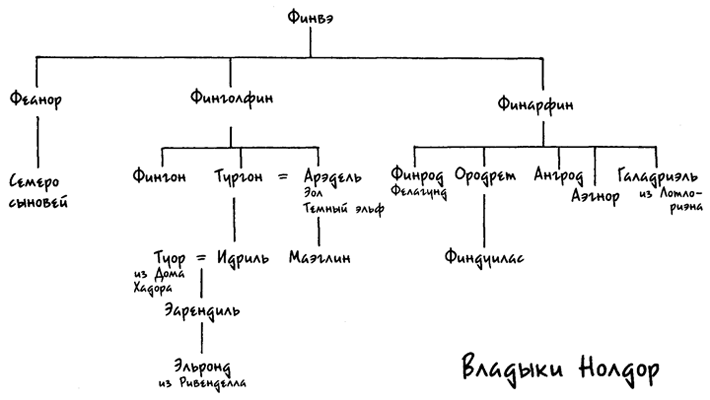

В то же самое время отец вновь обратился к «великому преданию» о Падении Гондолина, что до поры существовало лишь в составе «Утраченных сказаний», написанных около тридцати пяти лет назад, и в виде небольшого фрагмента на нескольких страницах в тексте «Квента Нолдоринва» 1930 года. Автору в расцвете творческих сил предстояло представить связно, во всех ее аспектах, примечательную повесть, с чтением которой он некогда выступил в Эссеистском клубе Эксетер-Колледжа в 1920 году и которую на протяжении всей жизни воспринимал как ключевой элемент Древних Дней. Повесть эта особым образом связана с историей Турина: Хурин, отец Турина, и Хуор, отец Туора, приходятся друг другу братьями. Хурин и Хуор в отрочестве побывали в эльфийском городе Гондолине, сокрытом в кольце высоких гор, как рассказывается в «Детях Хурина» (с. 39); впоследствии в Битве Бессчетных Слез они вновь встречаются с Тургоном, королем Гондолина, и Тургон говорит им (с. 61): «Недолго теперь оставаться Гондолину сокрытым от чужих глаз, а, как только обнаружат город, суждено ему пасть». На что Хуор отвечает: «Однако ж, если выстоит город еще немного, тогда из дома твоего явится надежда эльфов и людей. Вот что я скажу тебе, владыка, в смертный мой час: хотя расстаемся мы сейчас навсегда, и не увижу я вновь твоих белокаменных стен, от тебя и меня родится и взойдет над миром новая звезда».

Пророчество исполнилось, когда Туор, двоюродный брат Турина, явился в Гондолин и женился на Идрили, дочери Тургона, ибо их сын Эарендиль, спасшийся из Гондолина, стал «новой звездой» и «надеждой эльфов и людей». Впоследствии в прозаическом повествовании «Падение Гондолина», начатом, по всей видимости, в 1951 году, отец рассказал о странствии Туора и его провожатого, эльфа Воронвэ. В пути, оказавшись в безлюдной глуши, они услышали в лесу чей-то крик:

В новом сказании о Гондолине отец привел Туора на вершину Окружных гор, откуда взору его открылись равнина и Сокрытый город; как ни печально, здесь автор прервался и продолжать повествование не стал. Вот так и в «Сказании о Гондолине» отец не осуществил своего замысла; мы не увидели ни Нарготронда, ни Гондолина сквозь призму позднего авторского восприятия.

Я уже писал, что «закончив с великим «вторжением» и распрощавшись с «Властелином Колец» отец, по всей видимости, вернулся к Древним Дням, рассчитывая возродить куда более грандиозный размах, с которого он начинал давным-давно, в «Книге утраченных сказаний». Он по-прежнему задавался целью завершить «Сильмариллион», однако «великие предания», развившиеся на основе исходных вариантов, — откуда предстояло заимствовать последние главы, — так и не были закончены». [30]Все это справедливо и по отношению к «великому преданию» о «Детях Хурина»; однако в данном случае отец продвинулся гораздо дальше, хотя так и не сумел привести значительную часть поздней, существенно расширенной версии в готовый и законченный вид.

Вернувшись к «Лэ о Лейтиан» и к «Падению Гондолина», отец одновременно вновь взялся за работу над «Детьми Хурина», но обратился уже не к детству Турина, а к фрагментам более поздним — к кульминации его трагической истории после падения Нарготронда. В настоящей книге этот текст представлен начиная с главы «Возвращение Турина в Дорломин» (с. 183) и до его смерти. Отчего отец на сей раз отказался от обычной своей практики начинать все заново с самого начала, я объяснить не могу. Однако в данном случае он оставил среди прочих бумаг также и великое множество поздних (без указания даты) текстов на тему истории Турина — от его рождения и до разграбления Нарготронда, причем старые варианты были существенно расширены и обогатились подробностями, до сих пор неизвестными.

Несомненно, произведение это по большей части, если не целиком, создавалось в период непосредственно после публикации «Властелина Колец». В те годы автор воспринимал «Детей Хурина» как основополагающее предание конца Древних Дней и на протяжении долгого времени посвящал ему все свои помыслы. Однако теперь, когда история заметно усложнилась в том, что касается и событий, и персонажей, свести ее к жесткой повествовательной структуре оказалось непросто; действительно, один из пространных фрагментов существует в виде мешанины разрозненных черновиков и набросков сюжета.

В той части легенды о детях Хурина, что пересказана в аллитерационной поэме, исходная история «Книги утраченных сказаний» была существенно расширена и обогатилась новыми подробностями. В частности, только теперь возникает огромный подземный город-крепость Нарготронд, а также и обширные земли, ему подвластные (один из ключевых элементов не только легенды о Турине и Ниэнор, но истории Древних Дней Средиземья в целом), вместе с описанием возделываемых нарготрондскими эльфами угодий. Такого рода упоминаний о «мирных занятиях» древнего мира в текстах содержится очень немного. Идя на юг вдоль реки Нарог, Турин и его спутник (в настоящей книге — Гвиндор) обнаруживают, что земли у входа в Нарготронд, по всей видимости, покинуты:

Так двое путников приходят к вратам Нарготронда в ущелье Нарога:

…При дя к вла деньям, воз деланным ревностно,

За тоны в цве ту и тучные выгоны

Мино вали, не видя вовсе жителей, —

И поле, и пашни, и пастбища Нарога,

Изо бильные земли средь буйства зелени

Меж у тесом и по током. Мо тыги забытые

В по лях ва лялись; лестницы брошены

Средь с путанной поросли пышных садов.

Де ревья ук радкой к ронами буйными

Ка чали, все приме чая; чутко вслушивались

Вы сокие травы; солнце палило

И лист, и луг; но х лад пробирал их…

Эльфы берут чужаков в плен, уводят внутрь — и ворота за ними закрываются:

Г розных к ряжей к репкие плечи

На висли с верху над водами быстрыми;

Ук рыта под к ронами, тер раса отвесная

Про стерлась про сторно, и стертая гладко —

На лоне ска листых ск лонов изваяна.

Вра та темные тусклой громадой

Про рублены ровно; п рочные балки,

Столпы и своды, и сваи — из камня.

Однако в тексте «Детей Хурина», приведенном в данной книге (с. 160), нам сообщается лишь нижеследующее:

Со с крипом и с крежетом на крепких петлях

Вра та тяжкие на тужно стронулись,

Точно гром грянул — затворились с лязгом.

В пере ходах не хоженых глу хое эхо

Отоз валось зло веще под с водом незримым.

Луч поб лек. Повлек ли их далее

Кори дорами долгими сквозь пре делы тьмы;

Направляли воины их не верную поступь,

Вот с лабый б лик п ламенных факелов

Блес нул пред ними; нев нятный гул —

Голо са бессчетные сонмов несметных —

Вда ли пос лышался. Взнес лись ввысь своды.

За пово ротом резким разом предстал им

Тайный чер тог, зас тывший в безмолвии:

Сотни сошлись здесь в сумерках неохватных

Под куполом каменным, канувшим в тень,

Дожидаясь немо.

И поднялись они, и, покинув Эйтель Иврин, направились на юг вдоль берегов Нарога; там захватили их эльфы-дозорные и привели как пленников в потаенную крепость.Отчего же так вышло? Ниже я попытаюсь ответить на этот вопрос.

Так Турин пришел в Нарготронд.

Все то, что написано о Турине аллитерационным стихом, практически наверняка создано в Лидсе; отец забросил работу над поэмой в конце 1924 года или в начале 1925-го, почему — неизвестно. На что он затем переключился, загадки не представляет: летом 1925 года он взялся за новую поэму под названием «Лэ о Лейтиан», «Избавление от оков», для которой выбрал совершенно иной стихотворный размер: восьмисложные парнорифмованные двустишия. Таким образом, отец принялся за второе из преданий, которое много лет спустя, в 1951 году, охарактеризовал как полно разработанное, самодостаточное — и, однако ж, связанное «с историей в целом»: [27]сюжетом для «Лэ о Лейтиан» послужила легенда о Берене и Лутиэн. Над второй длинной поэмой отец работал на протяжении шести лет и в свой черед забросил ее в сентябре 1931 года, написав более 4000 строк. Подобно своему предшественнику, аллитерационному «Лэ о детях Хурина», эта поэма знаменует собою существенный шаг вперед в эволюции легенды в сравнении с исходной историей Берена и Лутиэн в «Книге утраченных сказаний».

В ходе работы над «Лэ о Лейтиан» в 1926 году отец написал «Очерк мифологии», предназначенный для Р. У. Рейнолдса, своего бывшего учителя из бирмингемской школы короля Эдуарда, «как объяснение предыстории «аллитерационной версии» «Турина и Дракона»». Эта небольшая рукопись (около двадцати печатных страниц), по утверждению самого автора, задумывалась как краткий конспект; повествование ведется в настоящем времени, сжато и емко; и однако ж именно этот текст послужил отправной точкой для последующих вариантов «Сильмариллиона» (хотя самого названия еще не возникло). Но в то время как в «Очерке» изложена вся мифологическая концепция, сказанию о Турине со всей очевидностью отведено почетное место. Действительно, рукопись даже озаглавлена как «Очерк мифологии, имеющий непосредственное отношение к «Детям Хурина»», — что неудивительно, памятуя о том, чего ради текст написан.

В 1930 году создается произведение гораздо более пространное, «Квента Нолдоринва» (то есть «История нолдор»: ведь история эльфов-нолдор — центральная тема «Сильмариллиона»). «Квента» восходит непосредственно к «Очерку»; даже при том, что текст обогащается новыми подробностями и обретает законченность, отец тем не менее воспринимал «Квенту» как своего рода резюме, краткое изложение гораздо более обширных художественных замыслов — что в любом случае явствует из подзаголовка: « краткая история[нолдор], почерпнутая из «Книги утраченных сказаний»».

Не следует забывать, что на тот момент «Квента» отображала в себе (пусть отчасти и схематично) «вымышленный мир» моего отца в полном объеме. Не историю Первой Эпохи, как впоследствии; ведь ни о Второй Эпохе, ни о Третьей речь пока не шла; не было еще ни Нуменора, ни хоббитов, ни тем более Кольца. История завершалась Великой Битвой, в которой другие Боги (Валар) наконец-то побеждали Моргота: его «выбросили через Дверь Вневременной Ночи, за пределы Стен Мира, в Пустоту». В конце «Квенты» отец приписал: «На том завершаются сказанияо предначальных днях северных земель западного мира».

Таким образом, может показаться странным, что «Квента» 1930 года является тем не менее единственным (после «Очерка») завершенным текстом «Сильмариллиона»; однако, как оно случалось нередко, на эволюции его произведения сказывалось давление извне. Позже, в 1930-х годах, за «Квентой» последовала новая версия — красиво переписанная и, наконец, озаглавленная как «Квента Сильмариллион, История Сильмарилли». Она была или должна была стать — куда длиннее предшествующей «Квента Нолдоринва», но по-прежнему воспринималась как по сути конспектмифов и легенд (которые сами по себе, будучи пересказаны полностью, оказываются совершенно иными по своей природе и масштабу). Концепция произведения вновь определена в заглавии: «Квента Сильмариллион… Эта история в сжатом видепочерпнута из многих древних преданий; ибо все, что в ней содержится, встарь, да и по сей день, эльдар Запада пересказывают куда подробнее в иных повестях и песнях».

Вполне вероятно, что отцовский замысел «Сильмариллиона» возник благодаря тому, что так называемая «Квента»-фаза работы в 1930-х годах началась со сжатого конспекта, составленного с определенной целью; затем, на протяжении последующих этапов, «Квента» увеличивалась в объеме и прорабатывалась в деталях, пока не утратила конспективности, но тем не менее сохранила от исходной формы характерную «единообразность» стиля. В ином месте я писал, что «сжатость и конспективность «Сильмариллиона», наводящего на мысль о многих веках поэзии и «тайного знания» рождает сильнейшее ощущение «нерассказанных преданий» даже в процессе рассказывания; «удаленность» никуда не исчезает. Повествование развивается неспешно, нет гнетущего страха в преддверии стремительно надвигающегося, неведомого события. Сильмарилей мы в сущности не видим — так, как видим Кольцо». [28]

Однако в этой форме «Квента Сильмариллион» внезапно оборвалась в 1937 году — как оказалось, решительно и навсегда. 21 сентября того года «Джордж Аллен энд Анвин» выпустили книгу «Хоббит», а вскоре, по просьбе издательства, отец послал им несколько своих рукописей; в Лондон они прибыли 15 ноября 1937 года. В их числе была и неоконченная «Квента Сильмариллион» — текст обрывался на середине фразы внизу страницы. Даже не имея на руках рукописи, отец тем не менее продолжил набрасывать дальнейшее развитие событий и довел повествование до бегства Турина из Дориата и его ухода в разбойники:

…пройдя через границы королевства, собрал он вокруг себя отряд бездомных, отчаявшихся бродяг: немало таких скрывалось в глуши в те черные дни и нападало на любого встречного, будь то эльф, человек или орк.Таков ранний вариант отрывка, приведенного в тексте настоящей книги на с. 100, в начале главы «Турин среди изгоев».

Отец дошел до этих слов к тому моменту, как «Квента Сильмариллион» и прочие рукописи вернулись к нему, и три дня спустя, 19 декабря 1937 года, сообщил в «Аллен энд Анвин»: «Я написал первую главу новой истории про хоббитов — «Долгожданные гости»»*.

Именно тогда непрерывная, развивающаяся традиция «Сильмариллиона» в виде конспективного «Квента»-варианта оборвалась — в самый разгар событий, на эпизоде ухода Турина из Дориата. На протяжении последующих лет продолжение истории существовало в виде простой, сжатой, неразработанной «Квенты» 1930 года — так сказать, «замороженной», в то время как с написанием «Властелина Колец» возникали грандиозные построения Второй и Третьей Эпох. Но дальнейшее развитие событий имело кардинально-важное значение в контексте древних легенд. Ведь в заключительных преданиях (заимствованных из исходной «Книги утраченных сказаний») рассказывалась горестная история Хурина, отца Турина, после того, как Моргот освободил его, а также и повесть гибели эльфийских королевств Нарготронда, Дориата и Гондолина, о которых Гимли пел в копях Мории спустя много тысяч лет:

Именно такое грандиозное завершение автор провидел для общего целого: обреченность эльфов-нолдор в их долгой борьбе против мощи Моргота и роль Хурина с Турином в этой истории; и в финале — сказание об Эарендиле, которому удалось спастись при гибели Гондолина в огне.

Был светел мир в оправе скал

В былые дни — еще не пал

Ни Нарготронд, ни Гондолин;

За волны Западных пучин

Ушли владыки их с тех пор…

Когда много лет спустя в начале 1950-х годов был закончен «Властелин Колец», отец смело и решительно взялся за «предания Древних Дней», что ныне стали «Первой Эпохой»; и за последующие несколько лет извлек на свет немало старых рукописей. Именно тогда, вернувшись к «Сильмариллиону», он испещрил аккуратный текст под названием «Квента Сильмариллион» исправлениями и дополнениям; процесс редактуры прервался в 1951 году, прежде, чем автор дошел до истории Турина, в то время как «Квента Сильмариллион» была заброшена в 1937 году, с возникновением «новой истории про хоббитов».

Отец приступил к переработке «Лэ о Лейтиан» (стихотворной поэмы, повествующей о Берене и Лутиэн; работа над ней была прервана в 1931 году) и вскоре произведение изменилось до неузнаваемости и заметно усовершенствовалось; однако порыв иссяк и в конце концов поэма была заброшена. Отец взялся за новый труд, задумав длинную повесть о Берене и Лутиэн в прозе, основанную на переработанном «Лэ»; но и она осталась неоконченной. Таким образом, желание отца, засвидетельствованное в последовательных попытках пересказать первое из «великих преданий» в желанном масштабе, так и не осуществилось.

В то же самое время отец вновь обратился к «великому преданию» о Падении Гондолина, что до поры существовало лишь в составе «Утраченных сказаний», написанных около тридцати пяти лет назад, и в виде небольшого фрагмента на нескольких страницах в тексте «Квента Нолдоринва» 1930 года. Автору в расцвете творческих сил предстояло представить связно, во всех ее аспектах, примечательную повесть, с чтением которой он некогда выступил в Эссеистском клубе Эксетер-Колледжа в 1920 году и которую на протяжении всей жизни воспринимал как ключевой элемент Древних Дней. Повесть эта особым образом связана с историей Турина: Хурин, отец Турина, и Хуор, отец Туора, приходятся друг другу братьями. Хурин и Хуор в отрочестве побывали в эльфийском городе Гондолине, сокрытом в кольце высоких гор, как рассказывается в «Детях Хурина» (с. 39); впоследствии в Битве Бессчетных Слез они вновь встречаются с Тургоном, королем Гондолина, и Тургон говорит им (с. 61): «Недолго теперь оставаться Гондолину сокрытым от чужих глаз, а, как только обнаружат город, суждено ему пасть». На что Хуор отвечает: «Однако ж, если выстоит город еще немного, тогда из дома твоего явится надежда эльфов и людей. Вот что я скажу тебе, владыка, в смертный мой час: хотя расстаемся мы сейчас навсегда, и не увижу я вновь твоих белокаменных стен, от тебя и меня родится и взойдет над миром новая звезда».

Пророчество исполнилось, когда Туор, двоюродный брат Турина, явился в Гондолин и женился на Идрили, дочери Тургона, ибо их сын Эарендиль, спасшийся из Гондолина, стал «новой звездой» и «надеждой эльфов и людей». Впоследствии в прозаическом повествовании «Падение Гондолина», начатом, по всей видимости, в 1951 году, отец рассказал о странствии Туора и его провожатого, эльфа Воронвэ. В пути, оказавшись в безлюдной глуши, они услышали в лесу чей-то крик:

Вскоре меж деревьев появился высокий человек в доспехе и черных одеждах, с длинным обнаженным мечом в руке; и меч тот показался им большим дивом, ибо он тоже был черным — лишь края клинка сияли холодным блеском. [29]Это был Турин, спешащий прочь от разграбленного Нарготронда (с. 182); однако Туор и Воронвэ не заговорили с ним и не остановили его; «они не знали, что Нарготронд пал, и что человек этот — Турин, сын Хурина, Черный Меч. Так, всего один раз, и то лишь на миг, сошлись пути двух родичей, Турина и Туора».

В новом сказании о Гондолине отец привел Туора на вершину Окружных гор, откуда взору его открылись равнина и Сокрытый город; как ни печально, здесь автор прервался и продолжать повествование не стал. Вот так и в «Сказании о Гондолине» отец не осуществил своего замысла; мы не увидели ни Нарготронда, ни Гондолина сквозь призму позднего авторского восприятия.

Я уже писал, что «закончив с великим «вторжением» и распрощавшись с «Властелином Колец» отец, по всей видимости, вернулся к Древним Дням, рассчитывая возродить куда более грандиозный размах, с которого он начинал давным-давно, в «Книге утраченных сказаний». Он по-прежнему задавался целью завершить «Сильмариллион», однако «великие предания», развившиеся на основе исходных вариантов, — откуда предстояло заимствовать последние главы, — так и не были закончены». [30]Все это справедливо и по отношению к «великому преданию» о «Детях Хурина»; однако в данном случае отец продвинулся гораздо дальше, хотя так и не сумел привести значительную часть поздней, существенно расширенной версии в готовый и законченный вид.

Вернувшись к «Лэ о Лейтиан» и к «Падению Гондолина», отец одновременно вновь взялся за работу над «Детьми Хурина», но обратился уже не к детству Турина, а к фрагментам более поздним — к кульминации его трагической истории после падения Нарготронда. В настоящей книге этот текст представлен начиная с главы «Возвращение Турина в Дорломин» (с. 183) и до его смерти. Отчего отец на сей раз отказался от обычной своей практики начинать все заново с самого начала, я объяснить не могу. Однако в данном случае он оставил среди прочих бумаг также и великое множество поздних (без указания даты) текстов на тему истории Турина — от его рождения и до разграбления Нарготронда, причем старые варианты были существенно расширены и обогатились подробностями, до сих пор неизвестными.

Несомненно, произведение это по большей части, если не целиком, создавалось в период непосредственно после публикации «Властелина Колец». В те годы автор воспринимал «Детей Хурина» как основополагающее предание конца Древних Дней и на протяжении долгого времени посвящал ему все свои помыслы. Однако теперь, когда история заметно усложнилась в том, что касается и событий, и персонажей, свести ее к жесткой повествовательной структуре оказалось непросто; действительно, один из пространных фрагментов существует в виде мешанины разрозненных черновиков и набросков сюжета.