В 1652 году угроза интересам России на Северном Кавказе нависла со стороны Персии. Шах Аббас II решил предпринять наступление на Астрахань через Дагестан и казачьи земли на Тереке. Он приказал хану Шемахи Хевсуру разорить казачий городок на Сунже, а затем приступить к уничтожению русских поселений на Тереке. Одновременно ханы Ардебиля, Карабаха и Гиляна должны были, объединив свои силы в Ширване, вести наступление на Терский городок. Затем обеими группировками планировалось наступать на Астрахань.

Этим планам не суждено было сбыться. Русские войска, казаки и кабардинская конница оказали сильное сопротивлению противнику на всех направлениях. Одновременно в Москве в Посольском приказе было твердо заявлено персидскому послу, что нападение на казачьи территории на Тереке может привести к войне России с Персией. Шаху, опасавшемуся новой войны с Турцией, иметь противника в лице России было не выгодно, и он отозвал свои войска с Северного Кавказа.

Между тем жизнь русского населения на Тереке постепенно налаживалась, хотя и имела свои особенности. Жители городков и станиц, наряду со скотоводством, стали заниматься земледелием и другими промыслами. Возникла торговля, появились новые населенные пункты, дороги, мосты.

В это же время равнину по другую сторону реки стали постепенно заселять чеченские и ингушские племена, спускавшиеся туда с горных районов. Река Терек становится неофициальной границей на Северном Кавказе между русскими и горскими племенами, не подчинявшимися Москве. Проживавшие на ней казаки именовались терскими.

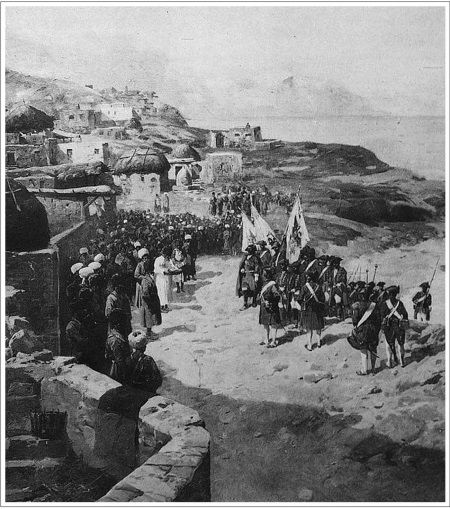

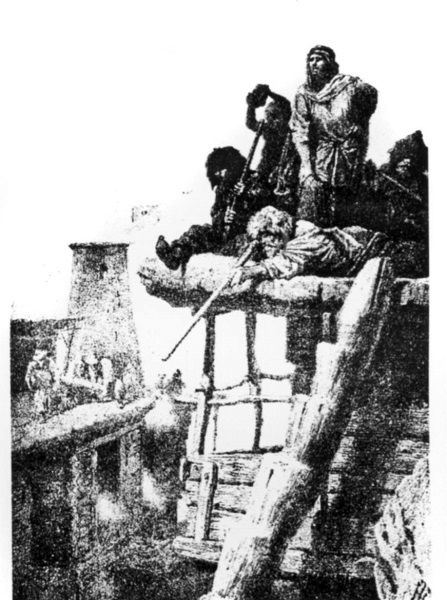

Отражение нападения горцев

Отражение нападения горцев

В первое время отношения казаков и кавказских племен были скорее мирными, чем враждебными. Со стороны русской администрации Терского городка не проявлялось стремления ни к территориальным захватам в Дагестане, Чечне и Ингушетии, ни к вмешательству во внутренние дела горских тейпов. Между ними развивались торговые отношения, которые предусматривали довольно тесное общение друг с другом.

Правда, обе стороны небольшими отрядами то и дело совершали набеги на чужую территорию, главным образом в поисках добычи. Но если казаки охотились исключительно за стадами овец горцев, то последние в качестве главной добычи считали людей, которых продавали на невольничьих рынках туркам или персам. Также охотно они хватали и все остальное, что только можно было увезти в седельных мешках или на огромных арбах, запряженных волами, которые широко использовались всем населением Северного Кавказа. Постепенно, по мере оседлости и обустроенности, казаки перешли к оборонительной тактике. Но горцы, познав вкус легкой добычи и на опыте многих поколений отработав искусство ее получения, не желали менять образ жизни. Поэтому мелкие стычки между горцами и казаками на линии Терека считались обычным делом. Такое положение сохранялось более ста лет.

Но по мере того, как крепло казачество и как частыми становились набеги горцев на казачьи территории, отношения постепенно портились. Доходило до откровенных стычек, в которых с обеих сторон участвовали отряды по несколько сотен человек. При этом горцы нередко обращались за помощью к туркам, которые, закрепившись в районе небольшого городка Азов, контролировали все восточное побережье Азовского моря. Вскоре эта крепость стала главным камнем преткновения между турками и казаками, столица которых находилась всего в сотне километров от Азова.

Казачьи промыслы

Азовские походы Петра I

Глава 2

Кавказский край в начале XVIII века

Кавказ, или, как было принято именовать этот регион в прошлые столетия, «Кавказский край», в XVIII столетии, в географическом отношении представлял собой пространство, расположенное между Черным, Азовским и Каспийским морями. По диагонали оно пересечено горной цепью Большого Кавказа начинающейся у Черного моря и завершающейся у Каспийского моря. Горные отроги занимают более 2/3 территории Кавказского края. Главными вершинами Кавказских гор в XVIII–XIX считались Эльбрус (5642 м), Дых-Тау (Дыхтау – 5203 м) и Казбек (5033 м), в наши дни их список пополнила еще одна вершина – Шхара, также имеющая высоту 5203 м. В географическом отношение Кавказ состоит из Предкавказья, Большого Кавказа и Закавказья.

Как характер местности, так и климатические условия в пределах Кавказского края чрезвычайно разнообразны. Именно эти особенности самым непосредственным образом сказались на формировании и этнографическом быте проживавших на Кавказе народов.

Разнообразие климата, природы, этнографии и историческое развитие края легли в основу его деления в XVIII–XIX столетиях на естественные составные части. Это Закавказье, Северная часть Кавказского края (Предкавказье) и Дагестан.

Для более правильного и объективного понимания событий на Кавказе в прошлые века важно представлять характерные черты народонаселения этого края, важнейшие из которых: разнородность и разноплеменность населения; многообразие этнографического быта, различные формы общественного устройства и социально-культурного развития, разнообразие верований. Причин такого явления несколько.

Одна из них заключалась в том, что Кавказ, располагаясь между Северо-Западной Азией и Юго-Восточной Европой, географически находился на путях (два главных пути передвижения – северный или степной и южный или малоазийский) перемещения народов из средней Азии (Великое переселение народов).

Другая причина, многие государства, соседствуя с Кавказом, в период своего расцвета старались распространить и утвердить свое владычество в этом крае. Таким образом, действовали с запада греки, римляне, византийцы и турки, с юга персы, аравитяне, с севера монголы и русские. В результате чего жители равнин и доступных частей Кавказских гор постоянно смешивались с новыми народами и меняли своих властителей. Непокорные племена удалялись в труднодоступные горные районы и веками отстаивали свою независимость. Из них и складывались воинствующие горские племена. Некоторые из этих племен соединились между собой вследствие общих интересов, многие же сохранили свою самобытность, и наконец некоторые племена вследствие различной исторической судьбы разделились и утратили между собой всякую связь. По этой причине в горных районах можно было наблюдать явление, когда жители двух ближайших селений существенно отличались и по наружному виду, и по языку, и по нравам, и по обычаям.

С этой причиной тесно связана и следующая – племена, вытесненные в горы, расселялись по изолированным ущельям и постепенно утрачивали взаимосвязь между собой. Разделение на отдельные общества объяснялось суровостью и дикостью природы, ее недоступностью и замкнутостью горных долин. Эти уединенность и замкнутость, очевидно, одни из главных причин, что люди из одного и того же племени живут различною жизнью, имеют неодинаковые нравы и обычаи и даже говорят на наречиях, нередко трудно понимаемых соседями-единоплеменниками.

В соответствии с этнографическими исследованиями, проведенными учеными XIX века Шагреном, Шифнером, Броссе, Розеном и др., народонаселение Кавказа делилось на три категории. К первой была отнесена индо-европейская раса: армяне, грузины, мингрельцы, гурийцы, сванеты, курды, осетины и талышенцы. Ко второй – тюркская раса: кумыки, ногайцы, карачаевцы и другие общества горцев, занимающие середину северного склона Кавказского хребта, а также все закавказские татары. И наконец, к третьей относились племена неизвестных рас: адыге (черкесы), нахче (чеченцы), убыхи, абхазцы и лезгины. Индо-европейская раса составляла большинство народонаселения Закавказья. Это были грузины и одноплеменные с ними имеретины, мингрельцы, гурийцы, а также армяне и татары. Грузины и армяне находились на более высокой степени общественного развития в сравнении с другими народами и племенами Кавказа. Они, несмотря на все преследования со стороны соседних с ними сильных мусульманских государств, смогли сохранить свою народность и религию (христианство), а грузины, кроме того, свою самобытность. В горных районах Кахетии проживали горские племена: сванеты, тушины, пшавы и хевсуры.

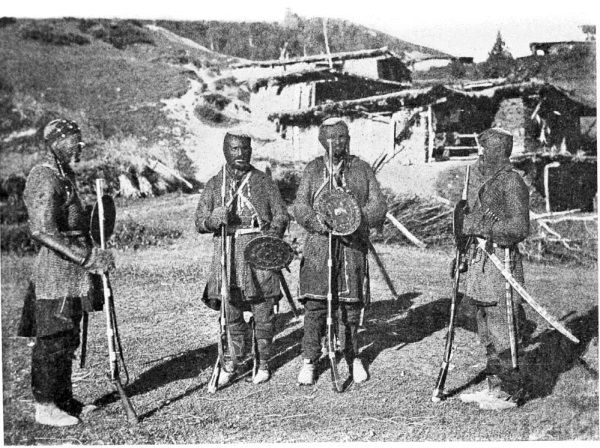

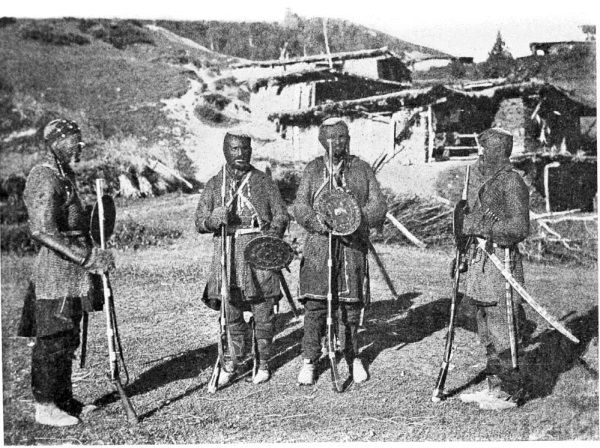

Хевсурские воины второй половины XIX в.

Хевсурские воины второй половины XIX в.

Закавказские татары составляли основную массу народонаселения в ханствах, подвластных Персии. Все они исповедовали мусульманскую веру. Кроме того, в Закавказье проживали куртины (курды) и абхазцы. Первые составляли воинствующее кочующее племя, частично занимавшее территорию пограничной с Персией и Турцией. Абхазцы – немногочисленное племя, представляющее собой отдельное владение на Черноморском побережье севернее Мингрелии и граничившего с черкесскими племенами.

Народонаселение северной части Кавказского края имела еще более широкий спектр. Оба ската Главного Кавказского хребта западнее Эльбруса занимали горские народы. Наиболее многочисленным народом были адыги (на их языке означает – остров) или, как их обычно называли, черкесы. Черкесы отличались своей прекрасной наружностью, хорошими умственными способностями и неукротимой отвагой. Общественное устройство черкес, как и большинство остальных горцев, можно отнести, скорее всего, к демократическим формам сосуществования. Хотя в основе общества черкес и существовали аристократические элементы, но привилегированные их сословия никакими особыми правами не пользовались.

Народ адыгов (черкесы) был представлен многочисленными племенами. Самыми значительными из них были абадзехи, занимавшие весь северный склон Главного хребта, между верховьями рек Лабы и Супс, а также шапсуги и натухайцы. Последние проживали западнее, по обоим склонам хребта вплоть до устья Кубани. Остальные черкесские племена, занимавшие как северные склоны, так и южные, по восточному побережью Черного моря были незначительны. Среди них были бжедухи, хамишеевцы, черченеевцы, хатухаевцы, темиргоевцы, егерухавцы, махошевцы, баракеевцы, бесленеевцы, баговцы, шахгиреевцы, абазинцы, карачаевцы, убыхи, варданэ, джигеты и др.

Кроме того, к черкесам можно было отнести и кабардинцев, обитавших к востоку от Эльбруса и занимавших предгорья средней части северного склона Главного Кавказского хребта. Они по своим обычаям и общественному устройству были во многом схожи с черкесами. Но, сделав значительные успехи на пути цивилизации, кабардинцы отличались от первых более мягкими нравами. Необходимо отметить и такой факт, что они были первыми из племен северного ската Кавказского хребта, которые вступили в дружественные отношения с Россией.

Территория Кабарды руслом реки Ардон географически делилась на Большую и Малую. В Большой Кабарде проживали племена безениевцев, чегемцев, хуламцев, балкарцев. Малая Кабарда была заселена племенами назрань, карабулахами и прочими.

Черкесы, как и кабардинцы, исповедовали мусульманскую веру, но между ними на то время сохранились еще следы христианства, а у черкесов и следы язычества.

Восточнее и южнее Кабарды проживали осетины (сами себя они называли – иронами). Ими были заселены верхние уступы северного склона Кавказского хребта, а также часть предгорья между реками Малка и Тереком. Кроме того, часть осетин проживали и по южным скатам Кавказского хребта, к западу от направления, где в последующем была проложена Военно-Грузинская дорога. Этот народ был немногочислен и беден. Основными обществами осетин были: дигорцы, алагирцы, куртатинцы и тагаурцы. Большая их часть исповедовала христианство, хотя были и те, которые признавали ислам.

В бассейне рек Сунжа, Аргун и верхнего течения реки Аксай, а также на северных склонах Андийского хребта жили чеченцы или нахче. Общественное устройство этого народа было достаточно демократичным. В чеченском обществе издревле существовала тейповая (тейп – родово-территориальная общность) и территориальная система социальной организации. Такая организация придавала ему строгую иерархичность и прочные внутренние связи. В то же время такое общественное устройство обуславливало особенности отношений с другими народностями.

Этим планам не суждено было сбыться. Русские войска, казаки и кабардинская конница оказали сильное сопротивлению противнику на всех направлениях. Одновременно в Москве в Посольском приказе было твердо заявлено персидскому послу, что нападение на казачьи территории на Тереке может привести к войне России с Персией. Шаху, опасавшемуся новой войны с Турцией, иметь противника в лице России было не выгодно, и он отозвал свои войска с Северного Кавказа.

Между тем жизнь русского населения на Тереке постепенно налаживалась, хотя и имела свои особенности. Жители городков и станиц, наряду со скотоводством, стали заниматься земледелием и другими промыслами. Возникла торговля, появились новые населенные пункты, дороги, мосты.

В это же время равнину по другую сторону реки стали постепенно заселять чеченские и ингушские племена, спускавшиеся туда с горных районов. Река Терек становится неофициальной границей на Северном Кавказе между русскими и горскими племенами, не подчинявшимися Москве. Проживавшие на ней казаки именовались терскими.

В первое время отношения казаков и кавказских племен были скорее мирными, чем враждебными. Со стороны русской администрации Терского городка не проявлялось стремления ни к территориальным захватам в Дагестане, Чечне и Ингушетии, ни к вмешательству во внутренние дела горских тейпов. Между ними развивались торговые отношения, которые предусматривали довольно тесное общение друг с другом.

Правда, обе стороны небольшими отрядами то и дело совершали набеги на чужую территорию, главным образом в поисках добычи. Но если казаки охотились исключительно за стадами овец горцев, то последние в качестве главной добычи считали людей, которых продавали на невольничьих рынках туркам или персам. Также охотно они хватали и все остальное, что только можно было увезти в седельных мешках или на огромных арбах, запряженных волами, которые широко использовались всем населением Северного Кавказа. Постепенно, по мере оседлости и обустроенности, казаки перешли к оборонительной тактике. Но горцы, познав вкус легкой добычи и на опыте многих поколений отработав искусство ее получения, не желали менять образ жизни. Поэтому мелкие стычки между горцами и казаками на линии Терека считались обычным делом. Такое положение сохранялось более ста лет.

Но по мере того, как крепло казачество и как частыми становились набеги горцев на казачьи территории, отношения постепенно портились. Доходило до откровенных стычек, в которых с обеих сторон участвовали отряды по несколько сотен человек. При этом горцы нередко обращались за помощью к туркам, которые, закрепившись в районе небольшого городка Азов, контролировали все восточное побережье Азовского моря. Вскоре эта крепость стала главным камнем преткновения между турками и казаками, столица которых находилась всего в сотне километров от Азова.

Казачьи промыслы

Несмотря на то, что официальная власть России в XVII веке ввиду внутренних неурядиц фактически не занималась Кавказом, стихийное влияние русских на этот край продолжалось. Осуществлялось оно, главным образом, силами донских казаков. Это казачество, образовавшееся раньше гребенского и терского, в то время было самым многочисленным. Уже в первой половине XVI века степи по течению реки Дон были заселены беглыми крестьянами и холопами, а также мелкими посадскими людьми – выходцами из Московского государства и частично из польской Украины, называвшими себя «казаками». Они представляли собой боевые товарищества, жили и промышляли группами (куренями, юртами) по 10–20 человек. Занимались охотой, рыболовством и частично торговлей, но главным их промыслом являлась война – набеги за «зипуном» (добычей) и «ясырем» (пленными).

В середине XVI века отряды донских казаков участвовали в Казанском и Астраханском походах русского войска. К концу века казачьи юрты, объединившись, представляли собой военную общину, насчитывавшую в различное время от 5 до 20 тысяч человек. Идеологическими основами боеспособности донцов являлись патриотизм земли Русской и православная христианская вера. Они оправдывали непрерывные войны с магометанским Востоком и Югом, которые велись под лозунгом борьбы с «бусурманством», за «истинную и непорочную веру». При этом следует учитывать также и то, что походы и набеги в «бусурманские земли» были одним из главных источников существования казачества. Вторым источником выступали материальные подачки московского правительства, использовавшего казаков для прикрытия неспокойных южных границ Российского государства. Все это, в целом, делало казачество одной из главных сил для осуществления экспансии России на Кавказ. Но эта сила зачастую недостаточно использовалась Москвой. Поэтому в те времена донское казачество зачастую предпочитало проводить свою политику независимо от официальной политики Российского правительства.

В 30-е годы XVII века в очередной раз обострились отношения между донским казачеством и администрацией турецкой крепости Азов. Эта крепость, построенная на левом берегу Дона, преграждала казакам выход в Азовское и Черное моря. Она оборонялась гарнизоном из четырех тысяч янычар – лучшей турецкой пехоты. Крепость состояла из трех цитаделей и была окружена 6-метровой стеной с 11 башнями, на которых стояло около 200 орудий. Предместье крепости защищали высокие земляные валы и широкие рвы. Ее дальние подступы прикрывались кочевьями послушных Порте ногайских улусов.

И все же казаки решили овладеть Азовом. Момент был выбран удачно. В 1637 году турецкий султан вел войну с Персией, а крымский хан, начав поход против молдавского князя, увел из-под Азова ногайские улусы. Об этом стало известно на Дону, где томилось от вынужденного безделья множество казаков. Поднять их в поход опытным атаманам не составляло никакого труда.

21 апреля 8-тысячное казачье войско подошло к Азову и обложило крепость. Однако осада, продолжавшаяся несколько недель, не дала результатов. Казаки, «проев» запасы, уже начали поговаривать об отступлении, когда под Азов прибыло значительное людское пополнение и была доставлена материальная помощь из Москвы. После этого осада Азова повелась более решительно и 18 июня завершилась успешным штурмом. Город был взят и разграблен, а его гарнизон почти весь уничтожен. Потери казаков убитыми и ранеными превысили три тысячи человек.

Так был создан мощный западный плацдарм для наступления на Кавказ по побережью Азовского и Черного морей. Правда, он просуществовал недолго. В 1641 году турецкий султан направил под Азов флотилию и войско, превышавшее по численности защитников крепости почти в 6 раз. Казаки три месяца держали осаду, отразив 24 приступа. Но на этот раз московское правительство, не желая войны с султаном, не стало их поддерживать. Более того, на земском соборе 1642 года было принято решение приказать казакам оставить Азов.

Казаки повиновались приказу из Москвы и оставили Азов, предварительно разрушив крепость. Затем они сняли с азовской крепости парадные ворота, принесли их в свою столицу (город Старочеркаск вблизи современного Ростова-на-Дону) и установили возле центрального собора. Там они находятся и поныне.

Прошло немногим более четверти века после азовских событий, и на Кавказе вновь зазвучала русская речь. Весной 1668 года в Каспийском море появились струги удалого атамана Степана Тимофеевича Разина. Поход не был санкционирован Российским правительством. Казаки пришли на шахские земли в поисках добычи и под предлогом освобождения православных пленников из басурманской неволи.

В то время Разин еще не вел борьбу с центральной московской властью. Но уже тогда он был заметной фигурой на Дону. Историк Н.Н. Костомаров пишет: «Стенька Разин был человеком крепкого сложения, необыкновенно предприимчивый и деятельный, человек непреодолимой воли, которая уже одна могла заставить преклоняться перед ним толпу, своенравный и непостоянный, и вместе с тем неуклонный в принятом намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения… В его речах было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять…»

Не устояли казаки и перед призывом атамана идти походом в персидские земли. Дождавшись весны, они на многих стругах поплыли вниз по Волге. Пройдя мимо Астрахани, отряд благополучно достиг Терского городка. Там к нему присоединились 700 донских казаков во главе с атаманом Сергеем Кривым и 400 запорожцев, предводительствуемых атаманом Бобой. Сводный отряд С. Разина, увеличившийся до двух тысяч человек, на сорока стругах устремился к Дербенту – главному невольничьему и товарному рынку Дагестана.

Удача сопутствовала удалому атаману. В течение лета казаки разгромили все побережье от Дербента до Баку и достигли Решта. Но там Разин узнал, что против него собирается большое персидское войско. Желая выиграть время, атаман затеял переговоры, предлагая шаху службу и прося взамен земли для поселения. Хитрость удалась. Казакам позволили, взяв от персиян заложников, направить трех человек послами в персидскую столицу.

Но пока посольство добиралось до столицы, до крайности обострились отношения между казаками и жителями Решта. В конце концов последние внезапно напали на пришельцев и уничтожили более 400 из них. Остальные казаки, побросав имущество, пленных и раненых товарищей, бросились на струги и спаслись бегством в открытом море.

Разин решил взять реванш за рештскую неудачу. Он повел свою флотилию к Фарабату, где развернул широкую торговлю. Торговали пять дней, а на шестой по сигналу атамана казаки бросились на горожан. Захватив множество пленных и богатую добычу, разинцы отошли на прибрежную косу и, угрожая уничтожить оказавшихся в их руках заложников, потребовали прекращения боевых действий. Добившись этого и укрепившись в наспех построенном лагере, они начали обмен пленных на продукты питания, вино, одежду и русских рабов. За трех-четырех христиан казаки давали по одному персиянину. Освобожденных единоверцев обучали владению оружием и ставили в строй, пополняя таким образом поредевшие в боях ряды. Недостатка в продуктах также не было.

Между тем посланцы Разина достигли столицы Персии, где были приняты с честью. Получить казаков на свою службу для шаха показалось заманчивой перспективой, и он поручил вести переговоры своему первому министру. Первый раунд переговоров прошел успешно, но в это время стало известно о разграблении казаками Фарабаты. Дальнейшие переговоры были прерваны, а посольство было арестовано.

Так прошла зима. С наступлением весны 1669 года казаки внезапно снялись со своего лагеря и ушли в море. Они перебрались на восточное побережье Каспийского моря, где занялись разорением прибрежных туркменских улусов.

Летом Разин с товарищами вновь вернулся к кавказским берегам, наводя страх на их население. Шах, желая защитить подданных, в июле направил против казаков войско на семидесяти судах. Его начальник Менеды-хан, будучи уверенным в легкой победе, взял с собой в поход сына и дочь.

Но казачий атаман оказался более искусным военачальником, а их челны были более маневренны, чем персидские корабли. После кровопролитной битвы казаки одолели персиян. Менеды-хан бежал с остатками войска, а дети его достались победителю. Но и потери казаков были большие. Более 500 из них пали в бою. Кроме того, многие умерли от ран и болезней. Разин был вынужден отказаться от продолжения похода и вернулся в Астрахань. По преданию, когда струги вошли в Волгу, удалой атаман сделал щедрый дар матушке-реке, бросив в ее воды дочь Менеды-хана, которую до этого содержал в качестве своей наложницы.

Московское правительство, не желая ссориться с шахом, официально осудило действия казаков, пообещав наказать Разина и его ближайших товарищей. Реально же царь Алексей Михайлович «простил вины казаков и по своему милосердному усмотрению пожаловал, вместо смерти велел дать им живот и послать их в Астрахань, чтобы они вины свои заслуживали». Втайне Россией была начата подготовка новой экспедиции в Дагестан, в которой должно было принять участие и донское казачество. Но антиправительственное выступление Разина сорвало эти планы.

В середине XVI века отряды донских казаков участвовали в Казанском и Астраханском походах русского войска. К концу века казачьи юрты, объединившись, представляли собой военную общину, насчитывавшую в различное время от 5 до 20 тысяч человек. Идеологическими основами боеспособности донцов являлись патриотизм земли Русской и православная христианская вера. Они оправдывали непрерывные войны с магометанским Востоком и Югом, которые велись под лозунгом борьбы с «бусурманством», за «истинную и непорочную веру». При этом следует учитывать также и то, что походы и набеги в «бусурманские земли» были одним из главных источников существования казачества. Вторым источником выступали материальные подачки московского правительства, использовавшего казаков для прикрытия неспокойных южных границ Российского государства. Все это, в целом, делало казачество одной из главных сил для осуществления экспансии России на Кавказ. Но эта сила зачастую недостаточно использовалась Москвой. Поэтому в те времена донское казачество зачастую предпочитало проводить свою политику независимо от официальной политики Российского правительства.

В 30-е годы XVII века в очередной раз обострились отношения между донским казачеством и администрацией турецкой крепости Азов. Эта крепость, построенная на левом берегу Дона, преграждала казакам выход в Азовское и Черное моря. Она оборонялась гарнизоном из четырех тысяч янычар – лучшей турецкой пехоты. Крепость состояла из трех цитаделей и была окружена 6-метровой стеной с 11 башнями, на которых стояло около 200 орудий. Предместье крепости защищали высокие земляные валы и широкие рвы. Ее дальние подступы прикрывались кочевьями послушных Порте ногайских улусов.

И все же казаки решили овладеть Азовом. Момент был выбран удачно. В 1637 году турецкий султан вел войну с Персией, а крымский хан, начав поход против молдавского князя, увел из-под Азова ногайские улусы. Об этом стало известно на Дону, где томилось от вынужденного безделья множество казаков. Поднять их в поход опытным атаманам не составляло никакого труда.

21 апреля 8-тысячное казачье войско подошло к Азову и обложило крепость. Однако осада, продолжавшаяся несколько недель, не дала результатов. Казаки, «проев» запасы, уже начали поговаривать об отступлении, когда под Азов прибыло значительное людское пополнение и была доставлена материальная помощь из Москвы. После этого осада Азова повелась более решительно и 18 июня завершилась успешным штурмом. Город был взят и разграблен, а его гарнизон почти весь уничтожен. Потери казаков убитыми и ранеными превысили три тысячи человек.

Так был создан мощный западный плацдарм для наступления на Кавказ по побережью Азовского и Черного морей. Правда, он просуществовал недолго. В 1641 году турецкий султан направил под Азов флотилию и войско, превышавшее по численности защитников крепости почти в 6 раз. Казаки три месяца держали осаду, отразив 24 приступа. Но на этот раз московское правительство, не желая войны с султаном, не стало их поддерживать. Более того, на земском соборе 1642 года было принято решение приказать казакам оставить Азов.

Казаки повиновались приказу из Москвы и оставили Азов, предварительно разрушив крепость. Затем они сняли с азовской крепости парадные ворота, принесли их в свою столицу (город Старочеркаск вблизи современного Ростова-на-Дону) и установили возле центрального собора. Там они находятся и поныне.

Прошло немногим более четверти века после азовских событий, и на Кавказе вновь зазвучала русская речь. Весной 1668 года в Каспийском море появились струги удалого атамана Степана Тимофеевича Разина. Поход не был санкционирован Российским правительством. Казаки пришли на шахские земли в поисках добычи и под предлогом освобождения православных пленников из басурманской неволи.

В то время Разин еще не вел борьбу с центральной московской властью. Но уже тогда он был заметной фигурой на Дону. Историк Н.Н. Костомаров пишет: «Стенька Разин был человеком крепкого сложения, необыкновенно предприимчивый и деятельный, человек непреодолимой воли, которая уже одна могла заставить преклоняться перед ним толпу, своенравный и непостоянный, и вместе с тем неуклонный в принятом намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения… В его речах было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять…»

Не устояли казаки и перед призывом атамана идти походом в персидские земли. Дождавшись весны, они на многих стругах поплыли вниз по Волге. Пройдя мимо Астрахани, отряд благополучно достиг Терского городка. Там к нему присоединились 700 донских казаков во главе с атаманом Сергеем Кривым и 400 запорожцев, предводительствуемых атаманом Бобой. Сводный отряд С. Разина, увеличившийся до двух тысяч человек, на сорока стругах устремился к Дербенту – главному невольничьему и товарному рынку Дагестана.

Удача сопутствовала удалому атаману. В течение лета казаки разгромили все побережье от Дербента до Баку и достигли Решта. Но там Разин узнал, что против него собирается большое персидское войско. Желая выиграть время, атаман затеял переговоры, предлагая шаху службу и прося взамен земли для поселения. Хитрость удалась. Казакам позволили, взяв от персиян заложников, направить трех человек послами в персидскую столицу.

Но пока посольство добиралось до столицы, до крайности обострились отношения между казаками и жителями Решта. В конце концов последние внезапно напали на пришельцев и уничтожили более 400 из них. Остальные казаки, побросав имущество, пленных и раненых товарищей, бросились на струги и спаслись бегством в открытом море.

Разин решил взять реванш за рештскую неудачу. Он повел свою флотилию к Фарабату, где развернул широкую торговлю. Торговали пять дней, а на шестой по сигналу атамана казаки бросились на горожан. Захватив множество пленных и богатую добычу, разинцы отошли на прибрежную косу и, угрожая уничтожить оказавшихся в их руках заложников, потребовали прекращения боевых действий. Добившись этого и укрепившись в наспех построенном лагере, они начали обмен пленных на продукты питания, вино, одежду и русских рабов. За трех-четырех христиан казаки давали по одному персиянину. Освобожденных единоверцев обучали владению оружием и ставили в строй, пополняя таким образом поредевшие в боях ряды. Недостатка в продуктах также не было.

Между тем посланцы Разина достигли столицы Персии, где были приняты с честью. Получить казаков на свою службу для шаха показалось заманчивой перспективой, и он поручил вести переговоры своему первому министру. Первый раунд переговоров прошел успешно, но в это время стало известно о разграблении казаками Фарабаты. Дальнейшие переговоры были прерваны, а посольство было арестовано.

Так прошла зима. С наступлением весны 1669 года казаки внезапно снялись со своего лагеря и ушли в море. Они перебрались на восточное побережье Каспийского моря, где занялись разорением прибрежных туркменских улусов.

Летом Разин с товарищами вновь вернулся к кавказским берегам, наводя страх на их население. Шах, желая защитить подданных, в июле направил против казаков войско на семидесяти судах. Его начальник Менеды-хан, будучи уверенным в легкой победе, взял с собой в поход сына и дочь.

Но казачий атаман оказался более искусным военачальником, а их челны были более маневренны, чем персидские корабли. После кровопролитной битвы казаки одолели персиян. Менеды-хан бежал с остатками войска, а дети его достались победителю. Но и потери казаков были большие. Более 500 из них пали в бою. Кроме того, многие умерли от ран и болезней. Разин был вынужден отказаться от продолжения похода и вернулся в Астрахань. По преданию, когда струги вошли в Волгу, удалой атаман сделал щедрый дар матушке-реке, бросив в ее воды дочь Менеды-хана, которую до этого содержал в качестве своей наложницы.

Московское правительство, не желая ссориться с шахом, официально осудило действия казаков, пообещав наказать Разина и его ближайших товарищей. Реально же царь Алексей Михайлович «простил вины казаков и по своему милосердному усмотрению пожаловал, вместо смерти велел дать им живот и послать их в Астрахань, чтобы они вины свои заслуживали». Втайне Россией была начата подготовка новой экспедиции в Дагестан, в которой должно было принять участие и донское казачество. Но антиправительственное выступление Разина сорвало эти планы.

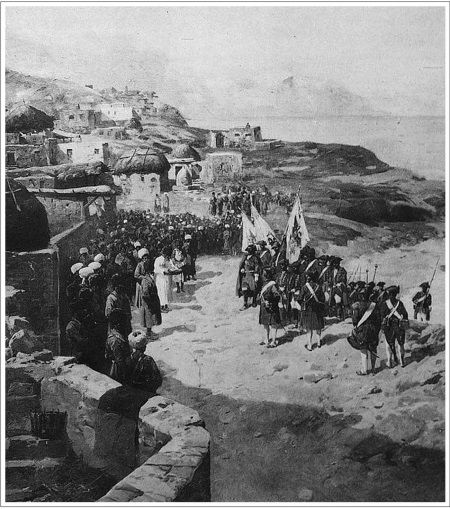

Азовские походы Петра I

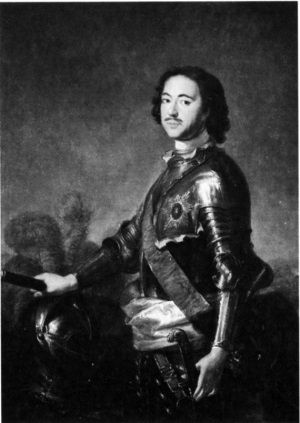

В 1682 году на российский престол вместе со своим старшим братом Иваном взошел Петр Алексеевич, пятый из царей династии Романовых. Спустя 7 лет, отодвинув от трона брата и заточив в монастырь регентшу-сестру Софью, он стал фактическим самодержцем России. В основу его политики была положена идея обеспечения выхода России к морям, и в первую очередь к Черному морю. Кроме того, данной акцией он пытался укрепить положение России на Северном Кавказе и ослабить там влияние Персии и Турции.

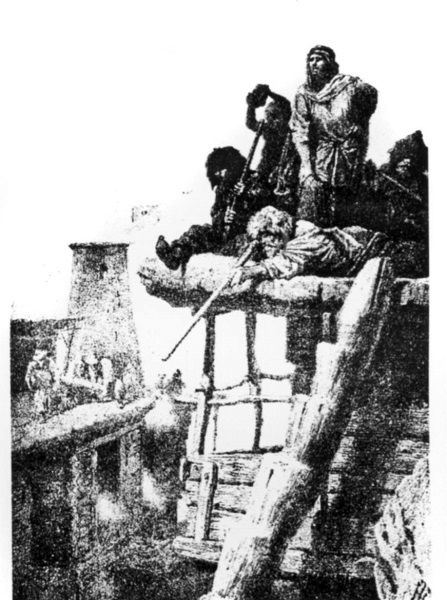

Засада горцев

Засада горцев

Первой крупной военной акцией нового царя стало завоевание Азова. Оно произошло не сразу, а в результате двух походов.

Первый поход Петровских войск к Азову, состоявшийся в 1695 году, завершился неудачно. Турки, заблаговременно узнав о приближении тридцатитысячного русского войска, усилили гарнизон крепости с трех до семи тысяч человек и хорошо подготовились к защите. Осада продолжалась почти три месяца. Два штурма, предпринятые по настоянию Петра, были отбиты противником. Подкопы и закладываемые в них мины при взрывах наносили больше ущерба осаждавшим, чем осажденным. В довершение ко всему к неприятелю перебежал изменник, голландский матрос Янсон. Он рассказал туркам, что русские после обеда имеют обыкновение спать. В один из «тихих» часов осажденные совершили вылазку, перебили сотни сонных солдат и захватили или испортили много пушек. Под давлением всех этих неудач 27 сентября Петр снял осаду Азова и вернулся в Москву.

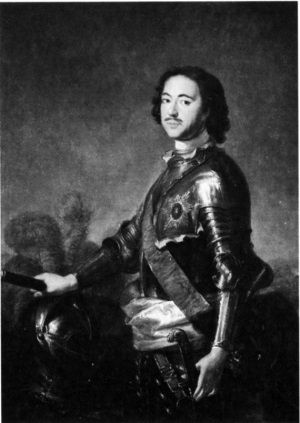

Петр I

Петр I

В следующем году к Азову во главе с воеводой А.С. Шеиным было направлено семидесятитысячное войско. Кроме того, туда же пошел новорожденный российский галерный флот, руководимый генералом Францем Лефортом. Петр шел в поход капитаном одной из галер.

Вторая осада Азова началась 16 июня 1696 года и велась уже по всем правилам тогдашнего военного искусства, как с суши, так и со стороны моря. Последнее стало причиной того, что турецкий флот, посланный на помощь осажденным, не решился вступать в бой с многочисленными русскими судами. Постояв некоторое время на почтительном расстоянии, турецкие корабли подняли паруса и ушли в открытое море. Без подкрепления гарнизон крепости не выдержал осады и 18 июля объявил о капитуляции. Русские захватили тысячи пленных, 136 пушек и вновь обрели плацдарм для наступления на Кавказ вдоль побережья Азовского моря.

Но и на этот раз Россия не смогла использовать приобретение по назначению. Начавшаяся вскоре Северная война на долгие годы приковала внимание Петра I к Прибалтике и другим западным районам. К военным действиям пришлось привлекать также казачество, в результате чего южные рубежи Российского государства оказалась сильно ослабленными. Этим воспользовался кубинский хан Каиб-Султан. В 1707 году он разорил казачьи городки и станицы, расположенные на Тереке, а их население либо уничтожил, либо угнал в неволю.

Петр, узнав об этом, приказал создать Терскую кордонную линию из многочисленных укреплений, занятых небольшими воинскими гарнизонами. Ее начальником стал казанский и астраханский губернатор Петр Матвеевич Апраксин. Эта линия носила оборонительный характер. О возможности наступательных действий на кавказском направлении в будущем в Москве говорили с большой осторожностью.

После неудачного для России Прутского похода 1711 года Петр был вынужден подписать договор на выдвинутых турками условиях. Один из его пунктов гласил, что стремящаяся к миру Россия обязуется вернуть туркам Азов, уничтожить недавно построенную на побережье Азовского моря крепость Таганрог, а также «…между Азовом и Черкасском новых крепостей не строить». Так во второй раз Россией был потерян Азов, являвшийся не только «ключом» к Азовскому и Черному морям, но и важным плацдармом для продвижения к Черноморскому побережью Кавказа. Правда, в окружении Петра прямо говорили, что уступка эта временная, и пробьет час, когда сапог российского гренадера твердо и надолго станет на кавказской земле.

Первой крупной военной акцией нового царя стало завоевание Азова. Оно произошло не сразу, а в результате двух походов.

Первый поход Петровских войск к Азову, состоявшийся в 1695 году, завершился неудачно. Турки, заблаговременно узнав о приближении тридцатитысячного русского войска, усилили гарнизон крепости с трех до семи тысяч человек и хорошо подготовились к защите. Осада продолжалась почти три месяца. Два штурма, предпринятые по настоянию Петра, были отбиты противником. Подкопы и закладываемые в них мины при взрывах наносили больше ущерба осаждавшим, чем осажденным. В довершение ко всему к неприятелю перебежал изменник, голландский матрос Янсон. Он рассказал туркам, что русские после обеда имеют обыкновение спать. В один из «тихих» часов осажденные совершили вылазку, перебили сотни сонных солдат и захватили или испортили много пушек. Под давлением всех этих неудач 27 сентября Петр снял осаду Азова и вернулся в Москву.

В следующем году к Азову во главе с воеводой А.С. Шеиным было направлено семидесятитысячное войско. Кроме того, туда же пошел новорожденный российский галерный флот, руководимый генералом Францем Лефортом. Петр шел в поход капитаном одной из галер.

Вторая осада Азова началась 16 июня 1696 года и велась уже по всем правилам тогдашнего военного искусства, как с суши, так и со стороны моря. Последнее стало причиной того, что турецкий флот, посланный на помощь осажденным, не решился вступать в бой с многочисленными русскими судами. Постояв некоторое время на почтительном расстоянии, турецкие корабли подняли паруса и ушли в открытое море. Без подкрепления гарнизон крепости не выдержал осады и 18 июля объявил о капитуляции. Русские захватили тысячи пленных, 136 пушек и вновь обрели плацдарм для наступления на Кавказ вдоль побережья Азовского моря.

Но и на этот раз Россия не смогла использовать приобретение по назначению. Начавшаяся вскоре Северная война на долгие годы приковала внимание Петра I к Прибалтике и другим западным районам. К военным действиям пришлось привлекать также казачество, в результате чего южные рубежи Российского государства оказалась сильно ослабленными. Этим воспользовался кубинский хан Каиб-Султан. В 1707 году он разорил казачьи городки и станицы, расположенные на Тереке, а их население либо уничтожил, либо угнал в неволю.

Петр, узнав об этом, приказал создать Терскую кордонную линию из многочисленных укреплений, занятых небольшими воинскими гарнизонами. Ее начальником стал казанский и астраханский губернатор Петр Матвеевич Апраксин. Эта линия носила оборонительный характер. О возможности наступательных действий на кавказском направлении в будущем в Москве говорили с большой осторожностью.

После неудачного для России Прутского похода 1711 года Петр был вынужден подписать договор на выдвинутых турками условиях. Один из его пунктов гласил, что стремящаяся к миру Россия обязуется вернуть туркам Азов, уничтожить недавно построенную на побережье Азовского моря крепость Таганрог, а также «…между Азовом и Черкасском новых крепостей не строить». Так во второй раз Россией был потерян Азов, являвшийся не только «ключом» к Азовскому и Черному морям, но и важным плацдармом для продвижения к Черноморскому побережью Кавказа. Правда, в окружении Петра прямо говорили, что уступка эта временная, и пробьет час, когда сапог российского гренадера твердо и надолго станет на кавказской земле.

Глава 2

Первая война России на Кавказе

Кавказский край в начале XVIII века

Кавказ, или, как было принято именовать этот регион в прошлые столетия, «Кавказский край», в XVIII столетии, в географическом отношении представлял собой пространство, расположенное между Черным, Азовским и Каспийским морями. По диагонали оно пересечено горной цепью Большого Кавказа начинающейся у Черного моря и завершающейся у Каспийского моря. Горные отроги занимают более 2/3 территории Кавказского края. Главными вершинами Кавказских гор в XVIII–XIX считались Эльбрус (5642 м), Дых-Тау (Дыхтау – 5203 м) и Казбек (5033 м), в наши дни их список пополнила еще одна вершина – Шхара, также имеющая высоту 5203 м. В географическом отношение Кавказ состоит из Предкавказья, Большого Кавказа и Закавказья.

Как характер местности, так и климатические условия в пределах Кавказского края чрезвычайно разнообразны. Именно эти особенности самым непосредственным образом сказались на формировании и этнографическом быте проживавших на Кавказе народов.

Разнообразие климата, природы, этнографии и историческое развитие края легли в основу его деления в XVIII–XIX столетиях на естественные составные части. Это Закавказье, Северная часть Кавказского края (Предкавказье) и Дагестан.

Для более правильного и объективного понимания событий на Кавказе в прошлые века важно представлять характерные черты народонаселения этого края, важнейшие из которых: разнородность и разноплеменность населения; многообразие этнографического быта, различные формы общественного устройства и социально-культурного развития, разнообразие верований. Причин такого явления несколько.

Одна из них заключалась в том, что Кавказ, располагаясь между Северо-Западной Азией и Юго-Восточной Европой, географически находился на путях (два главных пути передвижения – северный или степной и южный или малоазийский) перемещения народов из средней Азии (Великое переселение народов).

Другая причина, многие государства, соседствуя с Кавказом, в период своего расцвета старались распространить и утвердить свое владычество в этом крае. Таким образом, действовали с запада греки, римляне, византийцы и турки, с юга персы, аравитяне, с севера монголы и русские. В результате чего жители равнин и доступных частей Кавказских гор постоянно смешивались с новыми народами и меняли своих властителей. Непокорные племена удалялись в труднодоступные горные районы и веками отстаивали свою независимость. Из них и складывались воинствующие горские племена. Некоторые из этих племен соединились между собой вследствие общих интересов, многие же сохранили свою самобытность, и наконец некоторые племена вследствие различной исторической судьбы разделились и утратили между собой всякую связь. По этой причине в горных районах можно было наблюдать явление, когда жители двух ближайших селений существенно отличались и по наружному виду, и по языку, и по нравам, и по обычаям.

С этой причиной тесно связана и следующая – племена, вытесненные в горы, расселялись по изолированным ущельям и постепенно утрачивали взаимосвязь между собой. Разделение на отдельные общества объяснялось суровостью и дикостью природы, ее недоступностью и замкнутостью горных долин. Эти уединенность и замкнутость, очевидно, одни из главных причин, что люди из одного и того же племени живут различною жизнью, имеют неодинаковые нравы и обычаи и даже говорят на наречиях, нередко трудно понимаемых соседями-единоплеменниками.

В соответствии с этнографическими исследованиями, проведенными учеными XIX века Шагреном, Шифнером, Броссе, Розеном и др., народонаселение Кавказа делилось на три категории. К первой была отнесена индо-европейская раса: армяне, грузины, мингрельцы, гурийцы, сванеты, курды, осетины и талышенцы. Ко второй – тюркская раса: кумыки, ногайцы, карачаевцы и другие общества горцев, занимающие середину северного склона Кавказского хребта, а также все закавказские татары. И наконец, к третьей относились племена неизвестных рас: адыге (черкесы), нахче (чеченцы), убыхи, абхазцы и лезгины. Индо-европейская раса составляла большинство народонаселения Закавказья. Это были грузины и одноплеменные с ними имеретины, мингрельцы, гурийцы, а также армяне и татары. Грузины и армяне находились на более высокой степени общественного развития в сравнении с другими народами и племенами Кавказа. Они, несмотря на все преследования со стороны соседних с ними сильных мусульманских государств, смогли сохранить свою народность и религию (христианство), а грузины, кроме того, свою самобытность. В горных районах Кахетии проживали горские племена: сванеты, тушины, пшавы и хевсуры.

Закавказские татары составляли основную массу народонаселения в ханствах, подвластных Персии. Все они исповедовали мусульманскую веру. Кроме того, в Закавказье проживали куртины (курды) и абхазцы. Первые составляли воинствующее кочующее племя, частично занимавшее территорию пограничной с Персией и Турцией. Абхазцы – немногочисленное племя, представляющее собой отдельное владение на Черноморском побережье севернее Мингрелии и граничившего с черкесскими племенами.

Народонаселение северной части Кавказского края имела еще более широкий спектр. Оба ската Главного Кавказского хребта западнее Эльбруса занимали горские народы. Наиболее многочисленным народом были адыги (на их языке означает – остров) или, как их обычно называли, черкесы. Черкесы отличались своей прекрасной наружностью, хорошими умственными способностями и неукротимой отвагой. Общественное устройство черкес, как и большинство остальных горцев, можно отнести, скорее всего, к демократическим формам сосуществования. Хотя в основе общества черкес и существовали аристократические элементы, но привилегированные их сословия никакими особыми правами не пользовались.

Народ адыгов (черкесы) был представлен многочисленными племенами. Самыми значительными из них были абадзехи, занимавшие весь северный склон Главного хребта, между верховьями рек Лабы и Супс, а также шапсуги и натухайцы. Последние проживали западнее, по обоим склонам хребта вплоть до устья Кубани. Остальные черкесские племена, занимавшие как северные склоны, так и южные, по восточному побережью Черного моря были незначительны. Среди них были бжедухи, хамишеевцы, черченеевцы, хатухаевцы, темиргоевцы, егерухавцы, махошевцы, баракеевцы, бесленеевцы, баговцы, шахгиреевцы, абазинцы, карачаевцы, убыхи, варданэ, джигеты и др.

Кроме того, к черкесам можно было отнести и кабардинцев, обитавших к востоку от Эльбруса и занимавших предгорья средней части северного склона Главного Кавказского хребта. Они по своим обычаям и общественному устройству были во многом схожи с черкесами. Но, сделав значительные успехи на пути цивилизации, кабардинцы отличались от первых более мягкими нравами. Необходимо отметить и такой факт, что они были первыми из племен северного ската Кавказского хребта, которые вступили в дружественные отношения с Россией.

Территория Кабарды руслом реки Ардон географически делилась на Большую и Малую. В Большой Кабарде проживали племена безениевцев, чегемцев, хуламцев, балкарцев. Малая Кабарда была заселена племенами назрань, карабулахами и прочими.

Черкесы, как и кабардинцы, исповедовали мусульманскую веру, но между ними на то время сохранились еще следы христианства, а у черкесов и следы язычества.

Восточнее и южнее Кабарды проживали осетины (сами себя они называли – иронами). Ими были заселены верхние уступы северного склона Кавказского хребта, а также часть предгорья между реками Малка и Тереком. Кроме того, часть осетин проживали и по южным скатам Кавказского хребта, к западу от направления, где в последующем была проложена Военно-Грузинская дорога. Этот народ был немногочислен и беден. Основными обществами осетин были: дигорцы, алагирцы, куртатинцы и тагаурцы. Большая их часть исповедовала христианство, хотя были и те, которые признавали ислам.

В бассейне рек Сунжа, Аргун и верхнего течения реки Аксай, а также на северных склонах Андийского хребта жили чеченцы или нахче. Общественное устройство этого народа было достаточно демократичным. В чеченском обществе издревле существовала тейповая (тейп – родово-территориальная общность) и территориальная система социальной организации. Такая организация придавала ему строгую иерархичность и прочные внутренние связи. В то же время такое общественное устройство обуславливало особенности отношений с другими народностями.