Страница:

К хвойным породам относятся сосна, ель, пихта, кедр.

Соснаочень часто используется как строительный материал. Окраска древесины бывает как красновато-желтая, так и бледно-желтая. Стоит заметить, что это нисколько не сказывается на рабочих свойствах древесины. Древесина у сосны прочная, легкая и не вызывает никаких затруднений при обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы она очень устойчива к гниению и воздействиям атмосферных явлений.

Мягкая структура сосны позволяет легко впитывать различные красители. Это относится и к лаковым покрытиям. При просушке сосновая древесина практически не деформируется.

Ельявляется вторым по значимости и использованию видом древесины. В сравнении с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего это вызвано большим количеством сучков на поверхности древесины. Да и обрабатывать ее значительно труднее, чем сосну. Смолы в ели немного меньше, что сказывается на ухудшении устойчивости к атмосферным явлениям.

Пихталегко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Ее древесина из-за незначительного содержания смолы быстро загнивает при нахождении на открытом воздухе.

Кедр,или, как его еще называют, сибирская сосна, по своим строительным качествам не уступает ели, а иногда даже превосходит. Его древесину очень легко обрабатывать, но при этом он не очень устойчив к загниванию.

Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина данных пород практически не пахнет, а запах появляется только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород наиболее часто используемыми являются дуб, береза, ясень, а из мягколиственных – осина и ольха.

Дубчасто применяется для изготовления красивой, прочной мебели. Кроме того, плотная древесина позволяет украшать детали рельефной резьбой. Высокая прочность и твердость древесины дуба способствует изготовлению мелких, но в то же время прочных крепежных соединений. Из-за высокого содержания дубильных веществ дуб считается самым устойчивым к гниению из всех лиственных пород.

Березаиспользуется гораздо реже, чем ясень. Это объясняется малой устойчивостью к загниванию и подверженностью деформированию. Но сама древесина хорошо поддается обработке, предоставляет возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами.

Ясеньчаще всего используется при изготовления мебели, шпона и паркета. Такое широкое использование ясеня обусловлено качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурованным рисунком, при сушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.

Строение древесины

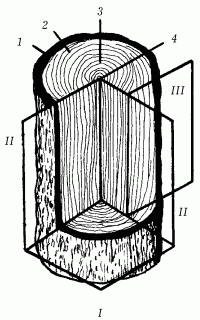

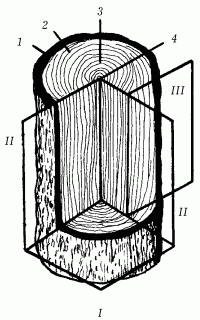

Рис. 75. Основные части ствола и его главные разрезы: 1 – кора; 2 – заболонь; 3 – ядро; 4 – сердцевина; разрезы: I – торцовый; II – радиальный; III – тангентальный.

Рис. 75. Основные части ствола и его главные разрезы: 1 – кора; 2 – заболонь; 3 – ядро; 4 – сердцевина; разрезы: I – торцовый; II – радиальный; III – тангентальный.

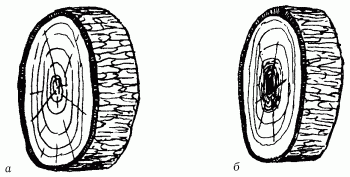

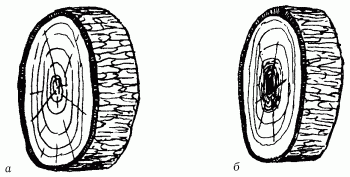

Рис. 76. Породы древесины: а – заболонные; б – ядровые.

Рис. 76. Породы древесины: а – заболонные; б – ядровые.

Сделав поперечный срез, можно наиболее четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору. Кора – это кожа дерева, которая не используется в работе, и ее обязательно нужно снимать. Под корой располагается зона роста дерева (камбий), которая практически неразличима невооруженным глазом.

На свежем спиле с растущего дерева слой камбия представлен очень хорошо. После того как кора будет снята, откроется тонкая прослойка влажной ткани зеленоватого цвета – это камбий. За ним расположена древесина с годичными кольцами, которую еще называют заболонью. В центре каждого дерева есть ядро, которое по цвету может сливаться с заболонью или иметь более темный цвет.

В зависимости от этого разделяют заболонные породы древесины, где ядро не имеет ярко выраженной структуры и клетки расположены так же плотно, как и в заболони, и ядровые, где, соответственно, ядро хорошо различимо. Иногда заболонные породы древесины называют безъядровыми.

К ядровым древесным относятся все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные (дуб, ясень, тополь) породы.

Большинство лиственных пород составляют ряд заболонных, или безъядровых: береза, граб, ольха, клен.

Кроме микроструктуры древесины, то есть плотности расположения древесных клеток, на создание композиции и возможность использования того или иного бруска в работе влияет макроструктура древесины, представленная годичными кольцами и сердцевинными сосудами.

К макроструктуре также относится наличие различных сучков, наростов и неразвившихся побегов (глазков), которые отклоняют годичные кольца и образуют различные свилеватости.

Древесина, где наиболее четко различимы годичные кольца, горизонтальные и вертикальные сосуды, представляется наиболее интересной для обработки.

Усушка древесины

Пороки древесины

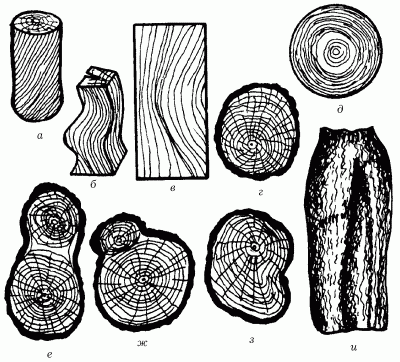

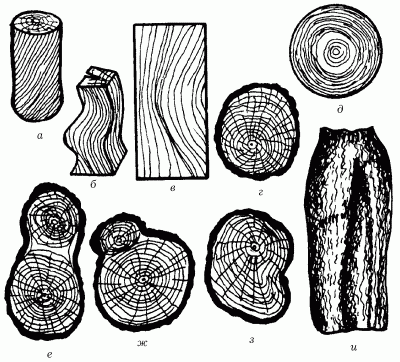

Рис. 77. Пороки строения древесины: а – косослой; б – свилеватость; в – завиток; г – крень; д – внутренняя заболонь; е – двойная сердцевина; ж – пасынок; з – прорость; и – засмолок.

Рис. 77. Пороки строения древесины: а – косослой; б – свилеватость; в – завиток; г – крень; д – внутренняя заболонь; е – двойная сердцевина; ж – пасынок; з – прорость; и – засмолок.

При работе с древесиной следует обращать внимание не только на расположение волокон. Прежде всего требуется внимательно осмотреть со всех сторон выбранный брусок. Древесина для работы должна быть прочной и здоровой: однородной по цвету, без примеси необычных цветов, без признаков поражения древесины червями-точильщиками, а также без следов начавшегося гниения. Если брусок имеет хотя бы один из этих изъянов, то его не следует использовать для работы, так как все труды могут оказаться напрасными и изделие будет иметь непривлекательный вид и очень небольшой срок службы.

Не следует использовать для работы древесину, пораженную грибком. Его можно хорошо заметить даже невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон в месте поражения. Цвет пораженной грибком древесины может быть различным: от кремово-бурого до синеватого и зеленоватого. Остальная древесина при этом сохраняет привычный цвет.

Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что древесина начала гнить. Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому, если вы своевременно зачистите поверхность ножом или рубанком, то доску или брусок можно еще спасти, а затем, просушив, использовать в работе.

Цветная гниль не так безобидна, как ядровая. Она поражает древесину изнутри, разрушая ее структуру, и делает невозможным дальнейшее использование материала в работе.

Древесина может быть абсолютно здоровой, но все же не пригодной к работе. Пороки бывают различными: одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможности при обработке.

Наиболее распространенным пороком является наличие сучков, которые бывают двух видов. Одни из них прочно срослись с древесиной и убираются из массива только при удалении всего участка.

Другие, наоборот, отделяются очень легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже готового изделия сучок может выпасть и испортить изделие.

Заделать такое отверстие можно при помощи клинообразной пробки, которая вбивается вместо сучка. Кроме того, при долгом хранении древесины как строительного материала в первую очередь чернеют именно сучки. Исключение составляют только некоторые хвойные породы.

К категории дефектов древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород – так принято называть места скопления древесного сока в массиве древесины. При отделке необходимо откачать из этого места смолу и обработать его специальным раствором. Но лучше расположить деталь на бруске так, чтобы кармашек находился либо внутри детали, либо вне ее.

Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при работе, большое место занимает такой порок, как наличие трещин. Они образуются в массиве древесины в период роста древесного ствола. Трещины бывают разными.

Морозные трещины могут разделить весь ствол на две части. Сами трещины идут от внешнего края внутрь и образуются только зимой при сильных морозах.

Отступные трещины возникают только внутри ствола, при этом появляется промежуток между годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в период усиленного созревания.

Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на две части. Разница между ними в том, что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.

Трещины при усушке могут образовываться и в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут от центра ствола к внешней стороне, поперек годичных колец.

Также к порокам древесины можно отнести наличие волокон. Такой дефект может быть как природным, так и механическим. В любом случае тонкие, узкие заготовки из такой древесины сильно коробятся.

У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень. Это природный порок, возникающий при сжатости ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины антисептиками и химическими красителями. Но такая древесина очень прочна и устойчива к воздействию атмосферных явлений, так что ее можно приспособить на обивку входной двери на даче или в квартире.

Наличие прироста в древесине само по себе неприятное явление и может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца уже начинают расти несколько иначе.

Виды пиломатериалов

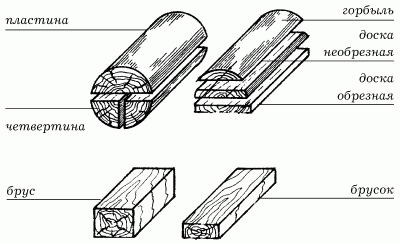

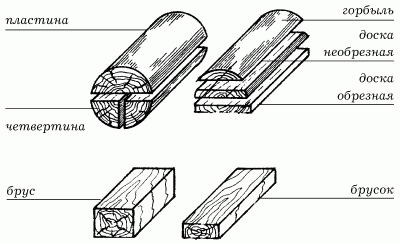

Рис. 78. Виды пиломатериалов.

Рис. 78. Виды пиломатериалов.

Чаще всего в магазинах и на лесобазах продается уже высушенная древесина, а сырая встречается довольно редко. В зависимости от того, что планируется сделать, можно приобрести кряж или цельный круглый лес, подвязник, жердь, пластины, четвертины, лежень, брус, обрезную доску, фанеру или шпон.

Кряжпредставляет собой целые стволы дерева или длинные обрезки ствола без коры.

Подвязник– это ствол без коры, но меньшего диаметра – до 25 см.

Жердьчуть меньшего размера, чем подвязник, диаметр ствола не больше 9 см.

Пластина– это половина кряжа, распиленного вдоль волокон.

Четвертинойназывается половина пластины, если она распилена пополам по тому же направлению.

Леженьпредставляет собой бревно, одинаково обтесанное с двух сторон так, что оно может спокойно укладываться и на один, и на другой бок.

Брус– почти то же самое, что и лежень. Единственное, чем он отличается от лежня, – это ствол, обтесанный с четырех сторон.

Доскаможет быть самой разной. Все зависит от размеров и от степени обработки.

Шпонпредставляет собой тонкие пластины древесины не больше 12 мм толщиной, которые прежде всего используются для отделки поверхности. Зачастую пластинки шпона делаются из древесины ценных пород с красивым текстурованным рисунком. Шпон позволяет имитировать большие массивы дорогих пород дерева.

Для отделки используются три вида шпона: пиленый, строганый и лущеный. Самый толстый шпон получается при распиле бруска на дощечки. Такой тип шпона достаточно просто изготовить даже в домашних условиях. Для этого нужно закрепить брусок на верстаке, расчертить его стороны под определенным углом и распилить лобзиком.

Строганый шпон можно получить тоже в домашней мастерской. Для этого необходимо закрепить брусок в тисках и осторожно, как можно равномернее срезать древесину с одной стороны бруска. Для работы следует приобрести специальный нож.

При изготовлении пиленого и строганого шпона получаются небольшие пластинки, ширина которых зависит только от диаметра бруска. Полученные пластинки шпона необходимо складывать по порядку, чтобы потом быстрее подобрать рисунок для отделки.

При изготовлении лущеного шпона, кроме специального ножа, пригодится точильный станок. Брусок берется не прямой, а цилиндрический. Ширина получаемого шпона зависит только от ширины выбранной заготовки. Это единственное преимущество лущеного шпона. Его недостаток состоит в использовании древесины распространенных пород, которые имеют маловыразительный текстурованный рисунок.

Все получаемые виды шпона имеют лицевую и оборотную стороны. Чтобы правильно определить, какой стороной приклеивать шпон к выбранной поверхности, необходимо посмотреть на него под косым лучом света – гладкая сторона и будет лицевой.

Фанерачасто используется в столярном деле при изготовлении мебели. Ее размеры могут быть самыми различными. Прежде всего это касается толщины листа фанеры, которая может варьироваться от 3 до 12 мм. В зависимости от того, какие материалы были использованы при изготовлении фанеры, выделяются несколько видов.

Клееная фанера самая простая, но при этом является основой для других. Клееная фанера получается при склеивании трех и более нечетных слоев лущеного шпона.

Если одну из сторон или обе стороны такой фанеры оклеить строганым шпоном из ценных пород древесины, то в результате получится облицовочная фанера.

Обклеив обычную клееную фанеру пленкой под текстуру ценных пород древесины, а потом запрессовав их между стальными полированными листами, получают бакелитовую фанеру.

При склеивании нескольких слоев березового шпона получается достаточно прочная березовая фанера. Но если такую фанеру покрыть слоем краски, а затем еще и нитролаком, все просушить под высоким давлением, то получится очень прочная лакированная фанера, причем стойкая к воздействию атмосферных явлений. Такая фанера сгодится и при обшивке помещения изнутри.

Столярная плитаустроена практически так же, как и фанера. Отличие состоит в том, что склеиваются не листы шпона, а рейки. Такая плита обклеивается шпоном из ценных пород древесины. Ее без труда можно сделать и в домашней мастерской. Понадобятся только рейки одинакового размера, клей ПВА и шпон. Если нужна большая плита, но количество реек не позволяет ее сделать, то рейки располагают через небольшие промежутки. Торцы плиты при этом нужно будет заделать рейками определенного размера. Чаще всего столярная плита используется при изготовлении мебели.

Древесно-стружечная плита, или ДСП, напоминает столярную плиту, но здесь используются не рейки, а стружки. Это и объясняет меньшую популярность ДСП при изготовлении мебели. Во-первых, она требует тщательной отделки кромок. Во-вторых, структура ДСП не удерживает в себе ни гвоздя, ни шурупа, да и замок долго держаться не будет. В-третьих, при работе с ней инструмент быстро затупляется. Чаще всего ДСП идет на изготовление основания для мебели.

Стены внешние и внутренние

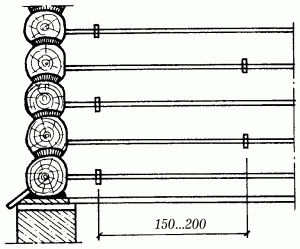

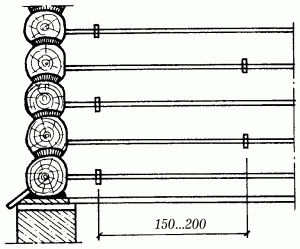

Рис. 79. Сруб. Поперечный разрез.

Рис. 79. Сруб. Поперечный разрез.

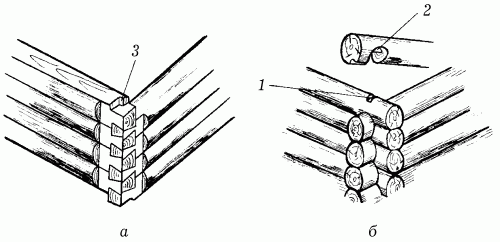

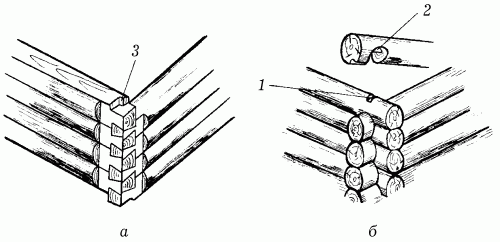

Рис. 80. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен «в обло»; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – коренной шип.

Рис. 80. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен «в обло»; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – коренной шип.

Рис. 81. Рубка углов в обло.

Рис. 81. Рубка углов в обло.

Внешние стены – это лицо дома, его визитная карточка, по которой можно судить о том, деревянный дом или каменный.

Внутренние стены никогда не возводятся без наружной коробки, а только на ее основе.

Для деревянного дома чаще всего внешние стены представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.

Сам сруб делается следующим образом: прежде всего подбирают необходимое количество бревен, на каждом конце которых делают либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится довольно плохо, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Такое крепление образует венец из 4 бревен.

Сначала на основание фундамента укладывается окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его нужно обтесать с нижней стороны, затем на основание фундамента следует уложить слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя можно использовать толь или рубероид, которые покрываются широкими досками, просмоленными битумом. На битум укладывается стекловата, просмоленная пакля или войлок, и только потом само бревно.

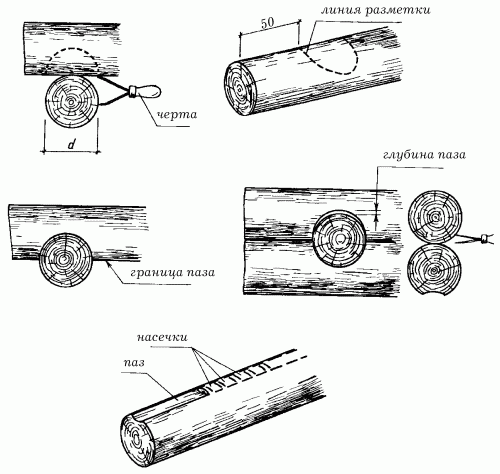

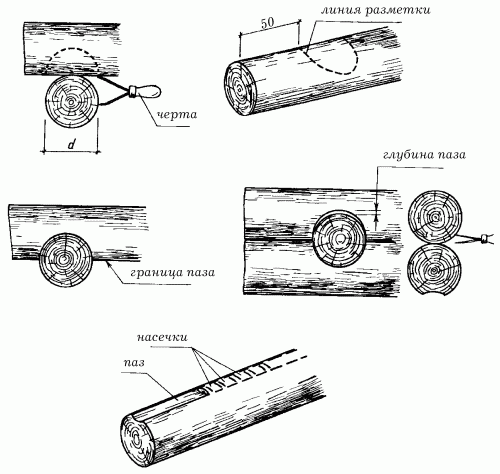

На этот окладной венец уже помещают бревна, которые и будут образовывать стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, необходимо в нижней части каждого бревна сделать с помощью стамески и долота полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец нужно проложить слоем мха или просмоленной пакли, который закроет все щели между венцами и будет служить хорошей теплоизоляцией.

Кроме того, для дополнительного крепления бревен необходимо на расстоянии 15–20 см в шахматном порядке установить нагели.

После того как сруб достигнет желаемой высоты, укладывают еще 1–2 ряда бревен, накрывают толем или рубероидом, после этого слоем досок и оставляют строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.

После возведения сруба необходимо его тщательно проконопатить, чтобы в доме сохранялось тепло. Для этого понадобятся пакля и пенька, небольшими кусками которых заделываются все швы между бревнами. Паклю необходимо забивать до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, дом следует проконопатить дважды: сразу после строительства и после годичной усадки сруба. При этом можно воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.

Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Здесь пряди пакли просто вставляются в паз и только потом углубляются сначала по направлению вверх, потом по направлению вниз.

Второй способ используется при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняются лопаткой.

Если щели проконопатить с внутренней и с внешней стороны сруба, то теплоизоляция дома значительно улучшится.

Если хорошо проконопатить стены первый раз и не экономить материал, то при повторной заделке швов понадобится меньше усилий.

При заделке щелей нельзя оставлять без внимания дверные и оконные проемы.

После того как сруб простоял год, необходимо продолжить строительные работы. Прежде всего нужно сделать слив, который защитит от воздействия атмосферных осадков окладной венец. Чаще всего здесь используется оцинкованное листовое железо.

Затем для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков стены снаружи оббиваются либо вагонкой, либо рейкой шириной 6–8 см.

Оббивка стен рейкой, кроме того, придает дому более красивый вид.

Также в качестве обшивки стен можно использовать штукатурку, которая защитит древесину от возгорания.

Внутренние стены в деревянных домах лучше делать из брусьев или толстых досок. Они возводятся одновременно со становлением сруба. Для этого, сделав первый окладной венец, нужно распланировать все пространство и наметить расположение стыков стен.

Рис. 82. Способ крепления внутренних стен.

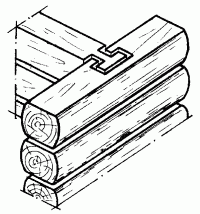

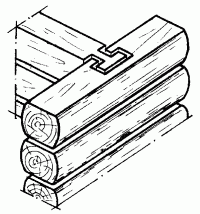

Рис. 82. Способ крепления внутренних стен.

Затем, уложив второй венец, следует сделать Т-образные вырубки под пазы для крепления внутренних стен. На концах брусьев и толстых досок вырезаются Т-образные шипы. Далее при возведении сруба чередуется такое крепление через один венец, чтобы стены оставались прочными и при усадке не образовывались трещины. Между собой внутренние стены крепятся по тому же принципу, что и бревна в срубе. При этом соединять их нужно по мере строительства коробки.

Перекрытия

Соснаочень часто используется как строительный материал. Окраска древесины бывает как красновато-желтая, так и бледно-желтая. Стоит заметить, что это нисколько не сказывается на рабочих свойствах древесины. Древесина у сосны прочная, легкая и не вызывает никаких затруднений при обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы она очень устойчива к гниению и воздействиям атмосферных явлений.

Мягкая структура сосны позволяет легко впитывать различные красители. Это относится и к лаковым покрытиям. При просушке сосновая древесина практически не деформируется.

Ельявляется вторым по значимости и использованию видом древесины. В сравнении с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего это вызвано большим количеством сучков на поверхности древесины. Да и обрабатывать ее значительно труднее, чем сосну. Смолы в ели немного меньше, что сказывается на ухудшении устойчивости к атмосферным явлениям.

Пихталегко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Ее древесина из-за незначительного содержания смолы быстро загнивает при нахождении на открытом воздухе.

Кедр,или, как его еще называют, сибирская сосна, по своим строительным качествам не уступает ели, а иногда даже превосходит. Его древесину очень легко обрабатывать, но при этом он не очень устойчив к загниванию.

Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина данных пород практически не пахнет, а запах появляется только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород наиболее часто используемыми являются дуб, береза, ясень, а из мягколиственных – осина и ольха.

Дубчасто применяется для изготовления красивой, прочной мебели. Кроме того, плотная древесина позволяет украшать детали рельефной резьбой. Высокая прочность и твердость древесины дуба способствует изготовлению мелких, но в то же время прочных крепежных соединений. Из-за высокого содержания дубильных веществ дуб считается самым устойчивым к гниению из всех лиственных пород.

Березаиспользуется гораздо реже, чем ясень. Это объясняется малой устойчивостью к загниванию и подверженностью деформированию. Но сама древесина хорошо поддается обработке, предоставляет возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами.

Ясеньчаще всего используется при изготовления мебели, шпона и паркета. Такое широкое использование ясеня обусловлено качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурованным рисунком, при сушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.

Строение древесины

Сделав поперечный срез, можно наиболее четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору. Кора – это кожа дерева, которая не используется в работе, и ее обязательно нужно снимать. Под корой располагается зона роста дерева (камбий), которая практически неразличима невооруженным глазом.

На свежем спиле с растущего дерева слой камбия представлен очень хорошо. После того как кора будет снята, откроется тонкая прослойка влажной ткани зеленоватого цвета – это камбий. За ним расположена древесина с годичными кольцами, которую еще называют заболонью. В центре каждого дерева есть ядро, которое по цвету может сливаться с заболонью или иметь более темный цвет.

В зависимости от этого разделяют заболонные породы древесины, где ядро не имеет ярко выраженной структуры и клетки расположены так же плотно, как и в заболони, и ядровые, где, соответственно, ядро хорошо различимо. Иногда заболонные породы древесины называют безъядровыми.

К ядровым древесным относятся все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные (дуб, ясень, тополь) породы.

Большинство лиственных пород составляют ряд заболонных, или безъядровых: береза, граб, ольха, клен.

Кроме микроструктуры древесины, то есть плотности расположения древесных клеток, на создание композиции и возможность использования того или иного бруска в работе влияет макроструктура древесины, представленная годичными кольцами и сердцевинными сосудами.

К макроструктуре также относится наличие различных сучков, наростов и неразвившихся побегов (глазков), которые отклоняют годичные кольца и образуют различные свилеватости.

Древесина, где наиболее четко различимы годичные кольца, горизонтальные и вертикальные сосуды, представляется наиболее интересной для обработки.

Усушка древесины

Различных пороков древесины можно избежать, так или иначе расположив чертеж на заготовке. Но в любом случае для работы надо брать только высушенную древесину, иначе есть вероятность, что после долгого и упорного труда все старания пропадут даром, иначе говоря, изделие растрескается и покоробится. Поэтому перед тем, как приступать к работе, необходимо хорошо просушить заготовку. Но не стоит сразу с сырой древесины отпиливать куски, которые потом не понадобятся. Древесина от этого все равно быстрее не высохнет. При этом можно просто испортить брусок, ведь при просушке волокна сжимаются в тех или иных направлениях по-разному.

Наименьшее изменение размеров бруска произойдет по направлению роста волокон, то есть в радиальном разрезе. Больше всего брусок усыхает в тангентальном направлении.

Все древесные породы по способности уменьшать размеры при сушке можно разделить на 2 категории: сильно усыхающие и слабо усыхающие. К первой категории относятся такие породы, как дуб, липа, вяз, ольха, бук, клен и многие другие. Древесиной второй категории считаются: ива, осина, тополь, сосна. Мало изменяют размеры при усушке только ель и лиственница.

Сушка древесины требует большого терпения. Нельзя сразу класть сырую древесину к сильному источнику тепла. Прежде всего, принеся доски домой, следует подержать их несколько дней на застекленной лоджии и только потом занести в помещение.

Если лоджия не застеклена, то доски рекомендуется поставить в кладовку или в коридор, где температура немного ниже, чем в жилой комнате и тем более на кухне. Очень важно, чтобы в течение нескольких дней доски стояли подальше от сквозняка. Да и на лоджии тоже следует избегать попадания на древесину прямых солнечных лучей, чтобы не получилось, что одна часть заготовки высохла, а другая нет.

Чуть подсохшие доски нужно смазать с торцов садовым варом или клеем ПВА. Заготовки из ценных пород древесины необходимо смазывать не только с торцов, но и с боковых сторон, чтобы при просушке не образовались трещины. Такого же правила стоит придерживаться и при сушке древесины плодовых деревьев. Слой ПВА можно заменить обыкновенной бумагой, которая приклеивается к сторонам бруска крахмальным клейстером.

Приготовленные таким образом бруски и доски укладывают возле батареи центрального отопления, камина или обогревателя. Доски постоянно нужно переворачивать и следить за тем, чтобы температура в комнате была одинаковой, без существенных изменений. Но и сквозняков тоже следует избегать, иначе возрастет вероятность появления трещин.

В зависимости от того, каков размер выбранных заготовок, время их сушки можно варьировать. Толстые и длинные доски, естественно, сохнут намного дольше, чем тонкие и короткие.

Если сушка досок происходит не в помещении, а на открытом воздухе, то обязательно нужно сделать навес, который предохранит древесину от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Земля под доски должна быть выровнена тщательным образом, чтобы они не изогнулись при хранении и сушке. На землю стелют слой толя, затем ставят несколько небольших одинаковых брусков на расстоянии 60–70 см, чтобы воздух мог свободно проникать под доски. При просушивании большого количества досок нужно перекладывать их брусками через каждые две доски.

Наименьшее изменение размеров бруска произойдет по направлению роста волокон, то есть в радиальном разрезе. Больше всего брусок усыхает в тангентальном направлении.

Все древесные породы по способности уменьшать размеры при сушке можно разделить на 2 категории: сильно усыхающие и слабо усыхающие. К первой категории относятся такие породы, как дуб, липа, вяз, ольха, бук, клен и многие другие. Древесиной второй категории считаются: ива, осина, тополь, сосна. Мало изменяют размеры при усушке только ель и лиственница.

Сушка древесины требует большого терпения. Нельзя сразу класть сырую древесину к сильному источнику тепла. Прежде всего, принеся доски домой, следует подержать их несколько дней на застекленной лоджии и только потом занести в помещение.

Если лоджия не застеклена, то доски рекомендуется поставить в кладовку или в коридор, где температура немного ниже, чем в жилой комнате и тем более на кухне. Очень важно, чтобы в течение нескольких дней доски стояли подальше от сквозняка. Да и на лоджии тоже следует избегать попадания на древесину прямых солнечных лучей, чтобы не получилось, что одна часть заготовки высохла, а другая нет.

Чуть подсохшие доски нужно смазать с торцов садовым варом или клеем ПВА. Заготовки из ценных пород древесины необходимо смазывать не только с торцов, но и с боковых сторон, чтобы при просушке не образовались трещины. Такого же правила стоит придерживаться и при сушке древесины плодовых деревьев. Слой ПВА можно заменить обыкновенной бумагой, которая приклеивается к сторонам бруска крахмальным клейстером.

Приготовленные таким образом бруски и доски укладывают возле батареи центрального отопления, камина или обогревателя. Доски постоянно нужно переворачивать и следить за тем, чтобы температура в комнате была одинаковой, без существенных изменений. Но и сквозняков тоже следует избегать, иначе возрастет вероятность появления трещин.

В зависимости от того, каков размер выбранных заготовок, время их сушки можно варьировать. Толстые и длинные доски, естественно, сохнут намного дольше, чем тонкие и короткие.

Если сушка досок происходит не в помещении, а на открытом воздухе, то обязательно нужно сделать навес, который предохранит древесину от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Земля под доски должна быть выровнена тщательным образом, чтобы они не изогнулись при хранении и сушке. На землю стелют слой толя, затем ставят несколько небольших одинаковых брусков на расстоянии 60–70 см, чтобы воздух мог свободно проникать под доски. При просушивании большого количества досок нужно перекладывать их брусками через каждые две доски.

Пороки древесины

При работе с древесиной следует обращать внимание не только на расположение волокон. Прежде всего требуется внимательно осмотреть со всех сторон выбранный брусок. Древесина для работы должна быть прочной и здоровой: однородной по цвету, без примеси необычных цветов, без признаков поражения древесины червями-точильщиками, а также без следов начавшегося гниения. Если брусок имеет хотя бы один из этих изъянов, то его не следует использовать для работы, так как все труды могут оказаться напрасными и изделие будет иметь непривлекательный вид и очень небольшой срок службы.

Не следует использовать для работы древесину, пораженную грибком. Его можно хорошо заметить даже невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон в месте поражения. Цвет пораженной грибком древесины может быть различным: от кремово-бурого до синеватого и зеленоватого. Остальная древесина при этом сохраняет привычный цвет.

Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что древесина начала гнить. Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому, если вы своевременно зачистите поверхность ножом или рубанком, то доску или брусок можно еще спасти, а затем, просушив, использовать в работе.

Цветная гниль не так безобидна, как ядровая. Она поражает древесину изнутри, разрушая ее структуру, и делает невозможным дальнейшее использование материала в работе.

Древесина может быть абсолютно здоровой, но все же не пригодной к работе. Пороки бывают различными: одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможности при обработке.

Наиболее распространенным пороком является наличие сучков, которые бывают двух видов. Одни из них прочно срослись с древесиной и убираются из массива только при удалении всего участка.

Другие, наоборот, отделяются очень легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже готового изделия сучок может выпасть и испортить изделие.

Заделать такое отверстие можно при помощи клинообразной пробки, которая вбивается вместо сучка. Кроме того, при долгом хранении древесины как строительного материала в первую очередь чернеют именно сучки. Исключение составляют только некоторые хвойные породы.

К категории дефектов древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород – так принято называть места скопления древесного сока в массиве древесины. При отделке необходимо откачать из этого места смолу и обработать его специальным раствором. Но лучше расположить деталь на бруске так, чтобы кармашек находился либо внутри детали, либо вне ее.

Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при работе, большое место занимает такой порок, как наличие трещин. Они образуются в массиве древесины в период роста древесного ствола. Трещины бывают разными.

Морозные трещины могут разделить весь ствол на две части. Сами трещины идут от внешнего края внутрь и образуются только зимой при сильных морозах.

Отступные трещины возникают только внутри ствола, при этом появляется промежуток между годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в период усиленного созревания.

Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на две части. Разница между ними в том, что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.

Трещины при усушке могут образовываться и в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут от центра ствола к внешней стороне, поперек годичных колец.

Также к порокам древесины можно отнести наличие волокон. Такой дефект может быть как природным, так и механическим. В любом случае тонкие, узкие заготовки из такой древесины сильно коробятся.

У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень. Это природный порок, возникающий при сжатости ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины антисептиками и химическими красителями. Но такая древесина очень прочна и устойчива к воздействию атмосферных явлений, так что ее можно приспособить на обивку входной двери на даче или в квартире.

Наличие прироста в древесине само по себе неприятное явление и может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца уже начинают расти несколько иначе.

Виды пиломатериалов

Чаще всего в магазинах и на лесобазах продается уже высушенная древесина, а сырая встречается довольно редко. В зависимости от того, что планируется сделать, можно приобрести кряж или цельный круглый лес, подвязник, жердь, пластины, четвертины, лежень, брус, обрезную доску, фанеру или шпон.

Кряжпредставляет собой целые стволы дерева или длинные обрезки ствола без коры.

Подвязник– это ствол без коры, но меньшего диаметра – до 25 см.

Жердьчуть меньшего размера, чем подвязник, диаметр ствола не больше 9 см.

Пластина– это половина кряжа, распиленного вдоль волокон.

Четвертинойназывается половина пластины, если она распилена пополам по тому же направлению.

Леженьпредставляет собой бревно, одинаково обтесанное с двух сторон так, что оно может спокойно укладываться и на один, и на другой бок.

Брус– почти то же самое, что и лежень. Единственное, чем он отличается от лежня, – это ствол, обтесанный с четырех сторон.

Доскаможет быть самой разной. Все зависит от размеров и от степени обработки.

Шпонпредставляет собой тонкие пластины древесины не больше 12 мм толщиной, которые прежде всего используются для отделки поверхности. Зачастую пластинки шпона делаются из древесины ценных пород с красивым текстурованным рисунком. Шпон позволяет имитировать большие массивы дорогих пород дерева.

Для отделки используются три вида шпона: пиленый, строганый и лущеный. Самый толстый шпон получается при распиле бруска на дощечки. Такой тип шпона достаточно просто изготовить даже в домашних условиях. Для этого нужно закрепить брусок на верстаке, расчертить его стороны под определенным углом и распилить лобзиком.

Строганый шпон можно получить тоже в домашней мастерской. Для этого необходимо закрепить брусок в тисках и осторожно, как можно равномернее срезать древесину с одной стороны бруска. Для работы следует приобрести специальный нож.

При изготовлении пиленого и строганого шпона получаются небольшие пластинки, ширина которых зависит только от диаметра бруска. Полученные пластинки шпона необходимо складывать по порядку, чтобы потом быстрее подобрать рисунок для отделки.

При изготовлении лущеного шпона, кроме специального ножа, пригодится точильный станок. Брусок берется не прямой, а цилиндрический. Ширина получаемого шпона зависит только от ширины выбранной заготовки. Это единственное преимущество лущеного шпона. Его недостаток состоит в использовании древесины распространенных пород, которые имеют маловыразительный текстурованный рисунок.

Все получаемые виды шпона имеют лицевую и оборотную стороны. Чтобы правильно определить, какой стороной приклеивать шпон к выбранной поверхности, необходимо посмотреть на него под косым лучом света – гладкая сторона и будет лицевой.

Фанерачасто используется в столярном деле при изготовлении мебели. Ее размеры могут быть самыми различными. Прежде всего это касается толщины листа фанеры, которая может варьироваться от 3 до 12 мм. В зависимости от того, какие материалы были использованы при изготовлении фанеры, выделяются несколько видов.

Клееная фанера самая простая, но при этом является основой для других. Клееная фанера получается при склеивании трех и более нечетных слоев лущеного шпона.

Если одну из сторон или обе стороны такой фанеры оклеить строганым шпоном из ценных пород древесины, то в результате получится облицовочная фанера.

Обклеив обычную клееную фанеру пленкой под текстуру ценных пород древесины, а потом запрессовав их между стальными полированными листами, получают бакелитовую фанеру.

При склеивании нескольких слоев березового шпона получается достаточно прочная березовая фанера. Но если такую фанеру покрыть слоем краски, а затем еще и нитролаком, все просушить под высоким давлением, то получится очень прочная лакированная фанера, причем стойкая к воздействию атмосферных явлений. Такая фанера сгодится и при обшивке помещения изнутри.

Столярная плитаустроена практически так же, как и фанера. Отличие состоит в том, что склеиваются не листы шпона, а рейки. Такая плита обклеивается шпоном из ценных пород древесины. Ее без труда можно сделать и в домашней мастерской. Понадобятся только рейки одинакового размера, клей ПВА и шпон. Если нужна большая плита, но количество реек не позволяет ее сделать, то рейки располагают через небольшие промежутки. Торцы плиты при этом нужно будет заделать рейками определенного размера. Чаще всего столярная плита используется при изготовлении мебели.

Древесно-стружечная плита, или ДСП, напоминает столярную плиту, но здесь используются не рейки, а стружки. Это и объясняет меньшую популярность ДСП при изготовлении мебели. Во-первых, она требует тщательной отделки кромок. Во-вторых, структура ДСП не удерживает в себе ни гвоздя, ни шурупа, да и замок долго держаться не будет. В-третьих, при работе с ней инструмент быстро затупляется. Чаще всего ДСП идет на изготовление основания для мебели.

Стены внешние и внутренние

Внешние стены – это лицо дома, его визитная карточка, по которой можно судить о том, деревянный дом или каменный.

Внутренние стены никогда не возводятся без наружной коробки, а только на ее основе.

Для деревянного дома чаще всего внешние стены представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.

Сам сруб делается следующим образом: прежде всего подбирают необходимое количество бревен, на каждом конце которых делают либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится довольно плохо, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Такое крепление образует венец из 4 бревен.

Сначала на основание фундамента укладывается окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его нужно обтесать с нижней стороны, затем на основание фундамента следует уложить слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя можно использовать толь или рубероид, которые покрываются широкими досками, просмоленными битумом. На битум укладывается стекловата, просмоленная пакля или войлок, и только потом само бревно.

На этот окладной венец уже помещают бревна, которые и будут образовывать стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, необходимо в нижней части каждого бревна сделать с помощью стамески и долота полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец нужно проложить слоем мха или просмоленной пакли, который закроет все щели между венцами и будет служить хорошей теплоизоляцией.

Кроме того, для дополнительного крепления бревен необходимо на расстоянии 15–20 см в шахматном порядке установить нагели.

После того как сруб достигнет желаемой высоты, укладывают еще 1–2 ряда бревен, накрывают толем или рубероидом, после этого слоем досок и оставляют строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.

После возведения сруба необходимо его тщательно проконопатить, чтобы в доме сохранялось тепло. Для этого понадобятся пакля и пенька, небольшими кусками которых заделываются все швы между бревнами. Паклю необходимо забивать до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, дом следует проконопатить дважды: сразу после строительства и после годичной усадки сруба. При этом можно воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.

Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Здесь пряди пакли просто вставляются в паз и только потом углубляются сначала по направлению вверх, потом по направлению вниз.

Второй способ используется при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняются лопаткой.

Если щели проконопатить с внутренней и с внешней стороны сруба, то теплоизоляция дома значительно улучшится.

Если хорошо проконопатить стены первый раз и не экономить материал, то при повторной заделке швов понадобится меньше усилий.

При заделке щелей нельзя оставлять без внимания дверные и оконные проемы.

После того как сруб простоял год, необходимо продолжить строительные работы. Прежде всего нужно сделать слив, который защитит от воздействия атмосферных осадков окладной венец. Чаще всего здесь используется оцинкованное листовое железо.

Затем для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков стены снаружи оббиваются либо вагонкой, либо рейкой шириной 6–8 см.

Оббивка стен рейкой, кроме того, придает дому более красивый вид.

Также в качестве обшивки стен можно использовать штукатурку, которая защитит древесину от возгорания.

Внутренние стены в деревянных домах лучше делать из брусьев или толстых досок. Они возводятся одновременно со становлением сруба. Для этого, сделав первый окладной венец, нужно распланировать все пространство и наметить расположение стыков стен.

Затем, уложив второй венец, следует сделать Т-образные вырубки под пазы для крепления внутренних стен. На концах брусьев и толстых досок вырезаются Т-образные шипы. Далее при возведении сруба чередуется такое крепление через один венец, чтобы стены оставались прочными и при усадке не образовывались трещины. Между собой внутренние стены крепятся по тому же принципу, что и бревна в срубе. При этом соединять их нужно по мере строительства коробки.

Перекрытия

Если при строительстве дома планируется возвести несколько этажей, то необходимо по мере строительства стен закреплять в срубе толстые балки длиной около 6 м. Для этого лучше всего использовать балки, сделанные из бревен сосны, древесина которой очень устойчива к загниванию и поражению насекомыми и грибком.

В зависимости от высоты каждого этажа используют балки различной толщины. Их поперечное сечение рассчитывают следующим образом: на каждый метр высоты этажа приходится 5 см высоты торцевого сечения и 3 см толщины торцевого сечения балки.

Для устройства перекрытия высотой 2,8 м используется балка, высота сечения которой равна 14 см, а ширина – 8,4 см.

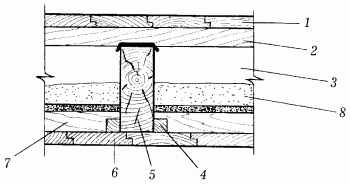

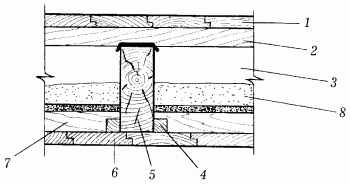

Рис. 83. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель).

Рис. 83. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 – пол; 2 —лага; 3 – толевая прокладка; 4 – черепной брусок; 5 – балка; 6 – подшивка; 7 – накат; 8 – засыпка (утеплитель).

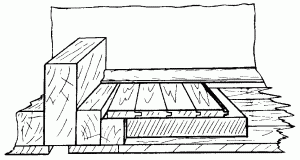

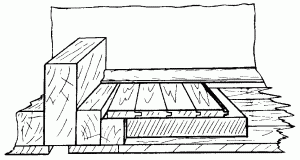

Рис. 84. Перекрытие с открытыми балками.

Рис. 84. Перекрытие с открытыми балками.

Для перекрытия на уровне 2,9 м необходима балка с торцевым сечением 14,5 х 8,7 см.

Для перекрытия в 3 м лучше всего брать балку с высотой торцевого сечения 15 см, а шириной 9 см.

Если перекрытие устраивается на высоте 3,1 м, то для него берут балки с торцевым сечением 15,5 х 9,3 см.

Перекрытие на высоте в 3,2 м требует балки с высотой в сечении 16 см и шириной 9,6 см.

Для перекрытия на уровне 3,3 м используется балка с торцевым сечением 16,5 х 9,9 см.

Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляется из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.

Для перекрытия на высоте в 3,5 м используются балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.

Высота, на которой располагается перекрытие, всегда будет на несколько сантиметров больше, чем высота потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие потолок. К тому же есть вероятность усадки сруба примерно на 5–7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно делают припуск. Если после года усадки перекрытие находится чуть выше, чем предполагалось, не беда. Это намного лучше, чем получившийся низкий потолок, в то время когда ожидалось получить высокий.

В зависимости от высоты каждого этажа используют балки различной толщины. Их поперечное сечение рассчитывают следующим образом: на каждый метр высоты этажа приходится 5 см высоты торцевого сечения и 3 см толщины торцевого сечения балки.

Для устройства перекрытия высотой 2,8 м используется балка, высота сечения которой равна 14 см, а ширина – 8,4 см.

Для перекрытия на уровне 2,9 м необходима балка с торцевым сечением 14,5 х 8,7 см.

Для перекрытия в 3 м лучше всего брать балку с высотой торцевого сечения 15 см, а шириной 9 см.

Если перекрытие устраивается на высоте 3,1 м, то для него берут балки с торцевым сечением 15,5 х 9,3 см.

Перекрытие на высоте в 3,2 м требует балки с высотой в сечении 16 см и шириной 9,6 см.

Для перекрытия на уровне 3,3 м используется балка с торцевым сечением 16,5 х 9,9 см.

Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляется из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.

Для перекрытия на высоте в 3,5 м используются балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.

Высота, на которой располагается перекрытие, всегда будет на несколько сантиметров больше, чем высота потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие потолок. К тому же есть вероятность усадки сруба примерно на 5–7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно делают припуск. Если после года усадки перекрытие находится чуть выше, чем предполагалось, не беда. Это намного лучше, чем получившийся низкий потолок, в то время когда ожидалось получить высокий.