– Ну как, студент, понравился тебе ветерок? Должно быть, душа в пятках? – пошутил кто-то из матросов.

– Ничего, привыкну! – бодро ответил Амундсен.

– Привыкай, привыкай! Трудно только первые десять лет, потом ничего.

Амундсен забрался на свою койку. Всё кругом скрипело и качалось. Тошнота подступала к горлу. Он закрыл глаза, старался думать о земле, о горах – там, не качает; он хотел силой воли победить морскую болезнь. А «Магдалена» качалась сильнее и сильнее. Волны, как выстрелы, били в борт. Вдруг наверху, на баке, колокол прозвонил смену вахт.

– Амундсен! На вахту! – крикнул боцман.

Амундсен торопливо накинул на себя плащ, завязал у шеи шнурок и взбежал наверх. Океан кипел. Брызги волн долетали до верхушек мачт. Низко над волнами неслись разорванные облака. Цепляясь за поручни, Амундсен пошёл к штурвальной будке.

Сорок восемь часов ветер трепал судно. Для Амундсена это были мучительные часы. Хоть и закалено было его тело, но оно ещё не привыкло к такой трепке. Приходилось собирать всю силу воли, чтобы заставить себя спокойно переносить бурю.

Только в начале третьих суток ветер стих, волны смирились, в воздухе похолодало, и боцман сказал весело:

– Ну, студент, радуйся, скоро будет кромка. Конец твоим мукам. Но ты молодец: впервые на море, а держался как надо.

Амундсен рассмеялся про себя: знал бы боцман про его переживания, не хвалил бы!

Уже двое суток не заходило солнце. В полночь оно стояло высоко над горизонтом. И в этот же час вдали показалась белая блестящая полоска. Кто-то крикнул:

– Лёд!

Амундсен побежал на нос судна, поднялся на бак, приложил к глазам бинокль. Весь горизонт светился. Вправо и влево далеко-далеко тянулась долгожданная кромка. Это был лёд – вечный плавучий лёд Северного Ледовитого океана.

Часа через три на пути «Магдалены» стали попадаться отдельные льдины. Появились чайки. Стайками летели они за шхуной.

Боцман полез по вантам в бочку, укреплённую на передней мачте. Едва он устроился в бочке так, что видны были лишь плечи да голова, едва он приложил к глазам подзорную трубу, как тотчас же крикнул:

– Есть!

Капитан, стоявший на мостике, спросил:

– Много?

– Как будто много. Держите на северо-восток!

– Тюлени! Тюлени! Боцман видит много тюленей, – заговорили на судне.

Все заволновались. Стрелки побежали в кубрик одеваться, матросы подошли к шлюпкам. Каждый знал, что ему надо делать. Руал тащил два мешка с хлебом и салом к шлюпке номер первый, – он должен был ехать на этой шлюпке. Стрелки один за другим выходили на палубу и здесь проверяли свои винтовки.

«Магдалена» медленно подошла к кромке льда. Тысячи мелких льдин качались на волнах. Они ударялись одна о другую и распадались на куски. Шхуна своими бортами отбрасывала их с пути. На льдинах сидели чайки и кайры. А вдали на большом ледяном поле виднелись чёрные пятна: это были тюлени. Вдруг перед самым носом корабля высунулась из воды тюленья голова, похожая на мокрую голову собаки, и тотчас скрылась.

Капитан крикнул с мостика:

– Приготовить шлюпки! Занять места!

Стрелки и матросы разделились на партии и сели в три шлюпки. Шхуна уменьшила ход, остановилась среди льда. С мостика раздалась новая команда:

– Шлюпки на воду!

Затрещали блоки, взвизгнули тросы, шлюпки с людьми медленно спустились на воду.

Всюду на льдинах лежали тюлени. Тихий ветер дул с востока. Одна за другой шлюпки поплыли влево, в сторону от «Магдалены». Они ловко обходили льдины. Амундсен грёб изо всех сил. Вполголоса он спросил у соседа по веслу:

– Зачем мы уходим так далеко?

– Нужно подплыть с подветренной стороны. Иначе тюлень почует человека и уйдёт, – тихо ответил матрос.

Шлюпки прошли далеко в лёд и разделились. Рулевой первой шлюпки скомандовал:

– Стоп!

Шлюпка пристала к большой льдине, и стрелки один за другим вылезли прямо на лёд. Их было пятеро. Крепкие и ловкие, они быстро побежали по льдинам. Тюлени беспокойно поднимали головы. Один заворочался и пополз к краю льдины. Он полз медленно, то и дело останавливаясь и вытягивая шею. За ним пополз другой, третий, четвёртый. Вот-вот они нырнут в воду. Вдруг стрелки и матросы дико заревели. Удивлённые рёвом, тюлени остановились. Но эта остановка стоила им жизни. Стрелки бежали прямо к ним. Грохнул выстрел, и крайний тюлень уронил голову на лёд. Тотчас затрещали ещё выстрелы, тюлени заметались, поползли в разные стороны. Меткие выстрелы укладывали их на месте. Матросы вылезли на лёд, чтобы подобрать убитых зверей. Руал привязывал к ластам верёвку и волоком тащил добычу к шлюпке. Через два часа шлюпка была так полна, что её борта поднимались над водой едва лишь на четверть фута.

Промысел начался удачно.

Шхуна продвигалась всё дальше и дальше к востоку вдоль кромки льда, выискивая новые лёжбища тюленей. Круглые сутки стоял ясный день. Бесконечные ледяные поля простирались за горизонт. Лёд всё время двигался. Глыбы льда громоздились по краям полей, падали, опять вздымались, а отдельные льдины, оторвавшиеся от полей, уносились по вольной воде вдаль к западу и югу. Они были похожи на лебедей, важно и неторопливо плывущих по морю. И, глядя на эти льдины, Амундсен вспоминал, что где-то в этих же широтах такие льдины удивили Баренца.

«Мы видим бесконечные стада белых лебедей», – записал в своём дневнике Баренц.

Тысячи чаек и кайр носились над бело-зелёными волнами. Иногда пролетал чёрный поморник – северный морской разбойник, отнимающий у чаек их добычу. Шхуна уходила всё дальше и дальше к востоку.

Время от времени на её пути встречались громадные ледяные горы – айсберги. У них были изумительно причудливые формы: один айсберг был похож на дворец, другой – на храм, третий – на гигантского белого льва... Вода и солнце вырыли в айсбергах пещеры. Их наполнял нежный синий свет. А сам айсберг сверкал золотыми, голубыми, зелёными огнями.

Сказочная картина! Вот он, волшебный полярный край, о котором так долго мечтал Амундсен. Придёт время – он пустится на завоевание этого края. По льдам он пройдёт далеко-далеко в высокие широты и... может быть, побывает на полюсе.

А сейчас он матрос. Он ещё только проходит начальную морскую грамоту и как новичок выполняет самую чёрную работу: он обязан был убирать каюты, помогать коку в камбузе, мыть палубу, чистить гальюн.

Он всё делал старательно, как можно лучше.

Для него не существовало различия между чёрной и белой работой. Любое дело он считал важным, раз оно необходимо.

Скоро все на шхуне убедились, что Амундсен становится мастером на все руки. Он, как и опытные охотники-зверобои, быстро научился ходить по плавучим льдинам, хорошо стрелял, умело снимал шкуры и сало с убитых тюленей, отлично работал на вёслах.

После трёх месяцев охоты «Магдалена», перегруженная добычей, вернулась в Норвегию. Амундсен решил перейти на другое судно – на барк «Вальборг», уходивший в Канаду. Капитан «Магдалены» убеждал Амундсена остаться на шхуне. Но Руала тянуло в новые страны, к новым морям. Ему хотелось поучиться работать также у других капитанов.

На барк «Вальборг» он пришёл уже как настоящий матрос. Ему поручили выпечку хлеба для всей команды. С обычным усердием и внимательностью Амундсен принялся за изучение новой для него профессии пекаря.

До этого он никогда не имел дела с кухней, не умел даже сварить себе кофе, а сейчас стал помощником кока. На первый взгляд кажется странным, что человек, поставивший перед собой такие великие задачи, радовался, что ему поручили печь хлеб и помогать коку. Но Амундсен думал о том, что кулинарные знания ему пригодятся в будущем, когда он отправится в полярное плавание или будет жить на зимовке.

«Всякое ремесло полезно человеку» – эта старинная поговорка стала законом для Амундсена.

За несколько месяцев работы на «Вальборге» он отлично научился печь хлеб, булки и крендели. А много лет спустя, в годы своих великих путешествий, он угощал в праздничные дни своих спутников великолепными булочками, печеньем и тортами.

Весной 1895 года Амундсен покинул «Вальборг» и на деньги, полученные при расчёте, отправился в путешествие по Франции, чтобы посмотреть страну и лучше изучить французский язык. Он уже убедился, что знание иностранных языков очень важно для путешественника.

Амундсен проехал всю Францию с севера на юг на велосипеде, ночуя в гостиницах маленьких городков, завтракая и обедая в придорожных кабачках. Общение с народом Франции обогатило его новыми знаниями.

Из Франции он поехал в Испанию и здесь нанялся на норвежский барк «Оскар». Капитаном его был старый знакомый Юст Скрадер, служивший некогда на верфи у отца Амундсена. Барк шёл на остров Святого Фомы, а затем в порт Пенсаколу. Там, в Мексиканском заливе, «Оскар» должен был взять большой груз для Англии. Капитан Скрадер охотно принял сына покойного Амундсена в свою команду, однако платить ему жалованье не мог. Амундсен согласился работать «за стол» – так хотелось ему скорее научиться управлять парусником.

Капитану Скрадеру было известно, что Амундсен учился в университете. И вскоре все на барке узнали об этом. Само собой, команду интересовало, как будет вести себя молодой Амундсен в должности матроса, работающего только «за стол». Но очень скоро и капитан, и штурман, и матросы убедились, что новый матрос усердно исполнял свои обязанности, во время авралов первый являлся на отведённое ему место, работал, не жалея сил и не щадя себя. А после вахты, чуть отдохнув, уже сидел за книгами, изучал иностранные языки или теорию судовождения.

Книги о полярных путешествиях продолжали оставаться любимыми его книгами. Знание языков давало ему возможность читать обширную литературу о полярниках Англии, Франции, Америки, Германии и других стран.

На «Оскаре» Амундсен побывал в Мексике, потом в Англии и затем вернулся в Норвегию. Один из его братьев – Густав – в это время был уже штурманом на большом пароходе «Хюльдра». Зная, что Руал готовится к экзамену на штурмана, Густав решил помочь брату. Он взял его к себе на пароход матросом, а в свободное от вахт время занимался с ним всеми теми науками, которые Руал должен был сдавать на экзаменах в морское училище.

Однажды в каком-то порту на пароход попали свежие газеты, и в одной из них Амундсен прочёл:

«Лейтенант бельгийского флота де Герлах организует научно-исследовательскую экспедицию в Антарктику, к магнитному полюсу».

Сообщение взволновало Руала.

– Как бы я хотел попасть в эту экспедицию! – сказал он брату.

– Так в чём же дело? Попытайся, – засмеялся Густав.

– А как это сделать?

– Узнай, кто такой де Герлах, съезди к нему, поговори. Теперь ты мог бы пойти на корабль не только матросом, но и штурманом.

Густав вызвался помочь брату попасть в экспедицию де Герлаха. Оказалось, де Герлах был достаточно известен в Норвегии. Судно для своей антарктической экспедиции он купил на норвежской верфи в Санне-фиорде. Это была трёхмачтовая зверобойная шхуна водоизмещением в двести пятьдесят тонн, рассчитанная на плавание во льдах. Она называлась «Патриа», но де Герлах дал ей новое имя – «Бельгика». Шхуна стояла ещё в Саннефиорде, де Герлах жил в Бельгии, а на верфи находился его представитель. Руал и Густав побывали у него и попросили написать рекомендательное письмо к де Герлаху. Наведённые о братьях справки были благоприятные: все знали Амундсенов как отличных работников.

Захватив с собой письмо к де Герлаху, братья тут же уехали в Антверпен, где жил владелец «Бельгики».

Де Герлах отнесся к Руалу очень благосклонно.

– У меня нет штурмана, и я буду рад, если вы займёте это место. В экспедицию мы пойдём через год, – надеюсь, вы к этому времени сдадите экзамен.

Он дал слово, что место штурмана останется за Амундсеном.

Для Руала это было исполнением заветной мечты. Вот наконец-то он пойдёт в полярные страны!

С новым рвением готовился он к экзамену. Во время разговора с де Герлахом он заметил, что французский язык даётся ему всё же с некоторым трудом. Ему недоставало практики, и, чтобы в совершенстве овладеть живым французским языком, он поступил матросом в команду французского барка «Рона». На этом судне Руал ходил в Африку.

Для экзамена на штурмана надо было иметь трёхлетний стаж плавания на различных судах. Когда Амундсен вернулся из Африки, ему не хватало нескольких месяцев до полного стажа. Тогда он нанялся на зверобойное судно «Язон» и недостающий срок провёл на нём в Ледовитом океане на тюленьих промыслах. Это было то самое судно, на котором когда-то Нансен отправился в своё знаменитое путешествие через Гренландию.

В этой экспедиции Амундсен выполнял уже обязанности шкипера. Он знал каждую мелочь в управлении кораблём.

На «Язоне» было несколько матросов, плававших ещё в то время, когда судно перешло Атлантический океан и высадило Нансена и его пятерых спутников на лёд у берегов Гренландии. Они нередко вспоминали смелого земляка-полярника, три года назад ушедшего на «Фраме» к Северному полюсу. С тех пор о Нансене не было никаких известий и многие считали, что Нансен погиб со всеми своими спутниками, так же как погибла когда-то знаменитая «Жаннета» де Лонга. Вероятно, и «Фрам» тоже раздавлен льдами.

Но разговоры и слухи о гибели Нансена не пугали Амундсена. Скорей бы и ему отправиться в такое же опасное и такое интересное путешествие!

Осенью 1896 года Амундсен вернулся в Христианию и блестяще сдал экзамен на штурмана. Первая ступень была пройдена. Теперь он мог быть штурманом «Бельгики».

«Если человек сильно захочет, то добьётся своего...»

Ему было тогда двадцать четыре года.

К магнитному полюсу

В июне 1897 года молодой штурман Амундсен вошёл в состав команды «Бельгики».

Шхуна находилась ещё в Санне-фиорде, где снаряжалась в дальнее плавание.

Амундсен энергично взялся за работу. Вот где он, наконец, сможет применить свои знания и свой опыт!

«Бельгика» была построена на славу; рангоут (деревянные части вооружения судна, реи, бушприт, мачты), такелаж (верёвочные снасти на судне), паруса, сейзни (снасти, которыми подвязываются паруса) – всё было прекрасного качества. О лучшем судне и мечтать было невозможно. Стоила «Бельгика» пятьдесят тысяч крон – деньги по тем временам очень большие.

И как раз в эти же дни, когда заканчивалось снаряжение «Бельгики», в Норвегии произошло крупное событие: из полярного плавания вернулся сначала Нансен со своим спутником Иогансеном, а затем и «Фрам» под командой Свердрупа. Их возвращение праздновала не только Норвегия, но и многие другие страны. Амундсен с огромным вниманием читал всё то, что писалось о великом подвиге Нансена и его спутников.

«Фрам», как и рассчитывал Нансен, продрейфовал со льдами от берегов Сибири до открытого моря севернее Шпицбергена. Но льды протащили его на значительном расстоянии от полюса. На 84° северной широты Нансен покинул судно, надеясь достичь полюса пешком. С ним пошёл его молодой спутник лейтенант Иогансен. У них было два каяка, поставленных на двое саней в собачьей упряжке. Нансен достиг 86°@15' северной широты. До полюса оставалось ещё около четырёхсот километров. Но близилась зима, провизия почти вся вышла, дорога была чрезвычайно тяжёлая. Нансен решил повернуть назад, к югу. С огромным трудом достигли они Земли Франца Иосифа и перезимовали здесь в каменной пещере, а весной отправились на один из южных островов Земли Франца Иосифа, где встретились с зимовавшим там полярным исследователем Джексоном. Летом сюда прибыл корабль, доставивший Джексону продовольствие. С этим кораблём Нансен и Иогансен вернулись в Норвегию. А «Фрам» после ухода Нансена продолжал дрейфовать вместе со льдами и, наконец выйдя из ледяного плена, вернулся в Норвегию через несколько дней после приезда Нансена.

Незадолго до отплытия «Бельгики» из Санне-фиорда на судно неожиданно пришли три гостя. Сам де Герлах, приехавший в Норвегию за несколько дней перед этим, встретил гостей у трапа. Амундсен сразу узнал их: это были Фритьоф Нансен – герой его юношеских мечтаний, капитан «Фрама» Свердруп и Иогансен.

Вот они – люди, овеянные великой славой! Вот они поднимаются по трапу на капитанский мостик. Де Герлах представил им штурмана «Бельгики» Амундсена. Нансен спросил молодого штурмана, плавал ли он в полярных льдах.

– Да, плавал – на «Магдалене» и на «Язоне».

– На «Язоне»? – оживлённо спросил Нансен. Видимо, воспоминание о первом походе было для него очень приятно.

– Команда «Язона» гордится тем, что когда-то доставила вас к берегам Гренландии, – сказал Амундсен.

Лицо Нансена потеплело, глаза засветились. Амундсен назвал несколько имён. Нансен помнил их.

Де Герлах пригласил гостей осмотреть «Бельгику». Нансен интересовался снаряжением судна, расспрашивал о задачах, которые поставила перед собой экспедиция. Заметив кое-какие недостатки в снаряжении, он дал совет, как их исправить. Несколько замечаний сделал и молчаливый капитан Свердруп. Амундсен жадно слушал, стараясь не пропустить ни одного слова.

Де Герлах рассказывал Нансену о планах экспедиции: «Бельгика» произведёт научные исследования в районе южного магнитного полюса1, оставит на зимовку четырёх научных работников, вернётся в Рио-де-Жанейро, а когда наступит весна в южном полушарии, приедет за зимовщиками.

– А кто же останется на зимовку? – спросил Нансен.

– Пока ещё не решено, – сказал де Герлах. – При снаряжении экспедиции мы приняли это во внимание и закупили для зимовки всё необходимое: специальную одежду, палатки и небольшой домик.

«На зимовку останусь я», – решил было вмешаться Амундсен. Но промолчал. Это успеется. А сейчас его интересовали важные детали: какое должно быть у зимовщиков снаряжение? Какая одежда? Какая обувь? Нансену понравились горячие расспросы молодого штурмана. Он охотно отвечал ему. Эти минуты были началом сближения прославленного уже на весь мир путешественника Нансена и безвестного молодого штурмана Амундсена.

«Бельгика» простояла в Норвегии несколько дней, и почти каждый день Нансен и его два спутника бывали на судне. Нансен подарил карты из своих коллекций, кое-какие книги для судовой библиотеки, сани для образца и приборы для научных исследований.

Наконец «Бельгика» подняла якорь. Провожали её торжественно. Среди провожающих были Нансен, Свердруп, Иогансен и другие члены команды знаменитого «Фрама». На «Бельгике», кроме Амундсена, было ещё пять норвежцев-матросов – опытных, закалённых людей, привыкших к плаваниям во льдах. Ничто, казалось, не могло их испугать.

Амундсен был счастлив: в этот день он делал самый большой шаг на пути к своей цели. Пока «Бельгика» шла из Норвегии в Антверпен, он почти не покидал капитанского мостика. Рейс был лёгким. Летом Северное море обычно тихое. Но Амундсен относился к этому рейсу очень серьёзно: ведь он впервые самостоятельно вёл корабль.

В Антверпене собрались все члены экспедиции: её начальник Андриен де Герлах, его помощник и капитан корабля лейтенант Лекуант, бельгийский учёный Данко, который должен был вести магнитные наблюдения, поляк Арктовский – химик, геолог и метеоролог, румын Раковица – натуралист, поляк Добровольский – метеоролог, два механика и девять матросов, из них четверо – бельгийцы.

«Бельгике» недоставало только врача, но за несколько дней до выхода в море де Герлах получил телеграмму из Америки от известного полярного путешественника доктора Кука с просьбой включить его в экспедицию. Де Герлах тут же телеграфировал Куку выезжать в Рио-де-Жанейро, куда направлялась «Бельгика». Об этой телеграмме, посланной де Герлахом, не знал никто, кроме капитана Лекуанта.

16 августа 1897 года корабль экспедиции под гром пушек покинул Антверпенский порт и, выйдя в Атлантический океан, повернул на юг.

Дорога на юг

Магнитный полюс лежит в Антарктике, к югу от Австралии, и корабль должен был идти мимо Африки и Австралии. Но уже в первый день по выходе в океан для всех стало ясно, что капитан по приказу начальника экспедиции ведёт корабль совсем по иному пути. Они направлялись не на юг, а на юго-запад – к Южной Америке. Это открытие взволновало Амундсена: он мечтал поскорей попасть в Южный Ледовитый океан, а сейчас мечта отодвигалась.

– Куда идёт корабль? – спрашивал он своих спутников, которые недоуменно пожимали плечами.

Каждый день в кают-компании, в кубрике шли тихие разговоры:

– Куда мы идём?

Но никто не мог спросить об этом ни капитана, ни начальника экспедиции. Суровая корабельная дисциплина запрещала такие вопросы. Наконец разговоры эти дошли до де Герлаха. Как-то за обедом в кают-компании он сказал:

– Я заметил, что вас волнует вопрос о маршруте. Мы идём к мысу Горн. У нас достаточно времени для того, чтобы обогнуть Огненную Землю и пройти к магнитному полюсу с востока. Лето в здешних широтах только начинается.

«Плохо дело, – про себя отметил Амундсен. – Пожалуй, мы завязнем!»

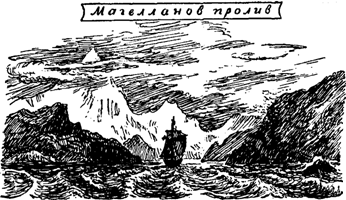

По пути «Бельгика» зашла в Рио-де-Жанейро, взяла на борт доктора Кука и в начале декабря – в этих широтах это самый разгар лета – достигла Магелланова пролива.

Пройдя пролив, «Бельгика» повернула к югу, вдоль берегов Огненной Земли. В те годы Огненная Земля была ещё мало исследована, и де Герлах мечтал сделать здесь немало новых открытий. Поэтому он не очень спешил к своей основной цели – к магнитному полюсу.

«Бельгика» медленно шла вдоль берегов Огненной Земли, останавливаясь в каждом заливе. Учёные собирали образцы камней, изучали жизнь птиц и зверей, составляли гербарии, наносили на карту неизвестные острова и вели метеорологические наблюдения. За такой работой прошло много недель. Наконец «Бельгика» миновала Шетландские острова, и вдали на горизонте показалась ледяная полоса, блестевшая в лучах незаходящего солнца.

Это и была Антарктическая земля, внутри которой где-то далеко, за льдами и снегами, лежал Южный полюс.

Огромные глетчеры сползали с земли в океан. Прежние исследователи назвали эту местность Землёй Грахама.

«Бельгика», пройдя вдоль берегов Земли Грахама, вошла в широкий пролив. Он тянулся на юго-запад и отделял Землю Грахама от ряда больших островов. Корабли заходили сюда очень редко, правильной карты местности не существовало. На некоторых островах ещё никогда не бывали европейцы. Чёрными, мрачными утёсами поднимались острова над холодным океаном, и на вершинах утёсов лежал снег.

Больше двадцати раз «Бельгика» бросала якорь у таких островов, обследуя только их берега.

Амундсену же очень хотелось сделать санную экскурсию в глубину какого-нибудь острова. Геолог Арктовский, доктор Кук и натуралист Раковица соглашались принять участие в такой экспедиции. С разрешения де Герлаха маленькая группа решила провести подробное обследование Брабантского острова. Захватив с собой спальные мешки, шёлковую палатку, сани, лыжи, примус и провиант на несколько дней, маленькая группа с трудом высадилась на берег.

Погода в этот день была очень бурная. Ветер вздымал тучи снега, гнал по проливу крутые волны, разбивавшиеся об отвесные скалы острова. Снег лежал только в ложбинах, а рёбра скал мрачно чернели. Таща на себе сани, путники стали подниматься по снегу вверх на плато, лежавшее на высоте трёхсот пятидесяти метров. Подъём был очень труден. Сани глубоко уходили в снег.

Четыре часа ушло на преодоление трудного подъёма. Наконец смельчаки добрались до плато, и перед ними открылся необозримый ледяной простор. Ветер здесь был ещё свирепее, чем у берега: он резал лицо, слепил снегом глаза.

Усталые путешественники раскинули палатку под защитой небольшой скалы и тут же легли отдохнуть. Через несколько часов они двинулись в глубь острова.

Это было нелёгким и опасным предприятием: то и дело встречались трещины, покрытые коркой льда и снега. Неосторожный шаг – и можно было провалиться и погибнуть. Как раз опустился густой туман. Идти пришлось ощупью. Время от времени путешественники останавливались, производили магнитные наблюдения, изучали состояние материкового льда и в редких местах, где земля оттаяла и обнажилась, собирали камни и растения.

На третьи сутки, когда все спали, поднялась буря. Палатку разорвало в клочья. Надо было возвращаться на корабль. Обратный путь тоже был нелёгок.

Так Амундсен узнал, какие труды и лишения могут встретиться в путешествиях по полярным странам. Однако это не только не смутило его, а будто придало ему новые силы.

Несколько дней спустя «Бельгика» вышла в Южный Ледовитый океан.

– Ничего, привыкну! – бодро ответил Амундсен.

– Привыкай, привыкай! Трудно только первые десять лет, потом ничего.

Амундсен забрался на свою койку. Всё кругом скрипело и качалось. Тошнота подступала к горлу. Он закрыл глаза, старался думать о земле, о горах – там, не качает; он хотел силой воли победить морскую болезнь. А «Магдалена» качалась сильнее и сильнее. Волны, как выстрелы, били в борт. Вдруг наверху, на баке, колокол прозвонил смену вахт.

– Амундсен! На вахту! – крикнул боцман.

Амундсен торопливо накинул на себя плащ, завязал у шеи шнурок и взбежал наверх. Океан кипел. Брызги волн долетали до верхушек мачт. Низко над волнами неслись разорванные облака. Цепляясь за поручни, Амундсен пошёл к штурвальной будке.

Сорок восемь часов ветер трепал судно. Для Амундсена это были мучительные часы. Хоть и закалено было его тело, но оно ещё не привыкло к такой трепке. Приходилось собирать всю силу воли, чтобы заставить себя спокойно переносить бурю.

Только в начале третьих суток ветер стих, волны смирились, в воздухе похолодало, и боцман сказал весело:

– Ну, студент, радуйся, скоро будет кромка. Конец твоим мукам. Но ты молодец: впервые на море, а держался как надо.

Амундсен рассмеялся про себя: знал бы боцман про его переживания, не хвалил бы!

Уже двое суток не заходило солнце. В полночь оно стояло высоко над горизонтом. И в этот же час вдали показалась белая блестящая полоска. Кто-то крикнул:

– Лёд!

Амундсен побежал на нос судна, поднялся на бак, приложил к глазам бинокль. Весь горизонт светился. Вправо и влево далеко-далеко тянулась долгожданная кромка. Это был лёд – вечный плавучий лёд Северного Ледовитого океана.

Часа через три на пути «Магдалены» стали попадаться отдельные льдины. Появились чайки. Стайками летели они за шхуной.

Боцман полез по вантам в бочку, укреплённую на передней мачте. Едва он устроился в бочке так, что видны были лишь плечи да голова, едва он приложил к глазам подзорную трубу, как тотчас же крикнул:

– Есть!

Капитан, стоявший на мостике, спросил:

– Много?

– Как будто много. Держите на северо-восток!

– Тюлени! Тюлени! Боцман видит много тюленей, – заговорили на судне.

Все заволновались. Стрелки побежали в кубрик одеваться, матросы подошли к шлюпкам. Каждый знал, что ему надо делать. Руал тащил два мешка с хлебом и салом к шлюпке номер первый, – он должен был ехать на этой шлюпке. Стрелки один за другим выходили на палубу и здесь проверяли свои винтовки.

«Магдалена» медленно подошла к кромке льда. Тысячи мелких льдин качались на волнах. Они ударялись одна о другую и распадались на куски. Шхуна своими бортами отбрасывала их с пути. На льдинах сидели чайки и кайры. А вдали на большом ледяном поле виднелись чёрные пятна: это были тюлени. Вдруг перед самым носом корабля высунулась из воды тюленья голова, похожая на мокрую голову собаки, и тотчас скрылась.

Капитан крикнул с мостика:

– Приготовить шлюпки! Занять места!

Стрелки и матросы разделились на партии и сели в три шлюпки. Шхуна уменьшила ход, остановилась среди льда. С мостика раздалась новая команда:

– Шлюпки на воду!

Затрещали блоки, взвизгнули тросы, шлюпки с людьми медленно спустились на воду.

Всюду на льдинах лежали тюлени. Тихий ветер дул с востока. Одна за другой шлюпки поплыли влево, в сторону от «Магдалены». Они ловко обходили льдины. Амундсен грёб изо всех сил. Вполголоса он спросил у соседа по веслу:

– Зачем мы уходим так далеко?

– Нужно подплыть с подветренной стороны. Иначе тюлень почует человека и уйдёт, – тихо ответил матрос.

Шлюпки прошли далеко в лёд и разделились. Рулевой первой шлюпки скомандовал:

– Стоп!

Шлюпка пристала к большой льдине, и стрелки один за другим вылезли прямо на лёд. Их было пятеро. Крепкие и ловкие, они быстро побежали по льдинам. Тюлени беспокойно поднимали головы. Один заворочался и пополз к краю льдины. Он полз медленно, то и дело останавливаясь и вытягивая шею. За ним пополз другой, третий, четвёртый. Вот-вот они нырнут в воду. Вдруг стрелки и матросы дико заревели. Удивлённые рёвом, тюлени остановились. Но эта остановка стоила им жизни. Стрелки бежали прямо к ним. Грохнул выстрел, и крайний тюлень уронил голову на лёд. Тотчас затрещали ещё выстрелы, тюлени заметались, поползли в разные стороны. Меткие выстрелы укладывали их на месте. Матросы вылезли на лёд, чтобы подобрать убитых зверей. Руал привязывал к ластам верёвку и волоком тащил добычу к шлюпке. Через два часа шлюпка была так полна, что её борта поднимались над водой едва лишь на четверть фута.

Промысел начался удачно.

Шхуна продвигалась всё дальше и дальше к востоку вдоль кромки льда, выискивая новые лёжбища тюленей. Круглые сутки стоял ясный день. Бесконечные ледяные поля простирались за горизонт. Лёд всё время двигался. Глыбы льда громоздились по краям полей, падали, опять вздымались, а отдельные льдины, оторвавшиеся от полей, уносились по вольной воде вдаль к западу и югу. Они были похожи на лебедей, важно и неторопливо плывущих по морю. И, глядя на эти льдины, Амундсен вспоминал, что где-то в этих же широтах такие льдины удивили Баренца.

«Мы видим бесконечные стада белых лебедей», – записал в своём дневнике Баренц.

Тысячи чаек и кайр носились над бело-зелёными волнами. Иногда пролетал чёрный поморник – северный морской разбойник, отнимающий у чаек их добычу. Шхуна уходила всё дальше и дальше к востоку.

Время от времени на её пути встречались громадные ледяные горы – айсберги. У них были изумительно причудливые формы: один айсберг был похож на дворец, другой – на храм, третий – на гигантского белого льва... Вода и солнце вырыли в айсбергах пещеры. Их наполнял нежный синий свет. А сам айсберг сверкал золотыми, голубыми, зелёными огнями.

Сказочная картина! Вот он, волшебный полярный край, о котором так долго мечтал Амундсен. Придёт время – он пустится на завоевание этого края. По льдам он пройдёт далеко-далеко в высокие широты и... может быть, побывает на полюсе.

А сейчас он матрос. Он ещё только проходит начальную морскую грамоту и как новичок выполняет самую чёрную работу: он обязан был убирать каюты, помогать коку в камбузе, мыть палубу, чистить гальюн.

Он всё делал старательно, как можно лучше.

Для него не существовало различия между чёрной и белой работой. Любое дело он считал важным, раз оно необходимо.

Скоро все на шхуне убедились, что Амундсен становится мастером на все руки. Он, как и опытные охотники-зверобои, быстро научился ходить по плавучим льдинам, хорошо стрелял, умело снимал шкуры и сало с убитых тюленей, отлично работал на вёслах.

После трёх месяцев охоты «Магдалена», перегруженная добычей, вернулась в Норвегию. Амундсен решил перейти на другое судно – на барк «Вальборг», уходивший в Канаду. Капитан «Магдалены» убеждал Амундсена остаться на шхуне. Но Руала тянуло в новые страны, к новым морям. Ему хотелось поучиться работать также у других капитанов.

На барк «Вальборг» он пришёл уже как настоящий матрос. Ему поручили выпечку хлеба для всей команды. С обычным усердием и внимательностью Амундсен принялся за изучение новой для него профессии пекаря.

До этого он никогда не имел дела с кухней, не умел даже сварить себе кофе, а сейчас стал помощником кока. На первый взгляд кажется странным, что человек, поставивший перед собой такие великие задачи, радовался, что ему поручили печь хлеб и помогать коку. Но Амундсен думал о том, что кулинарные знания ему пригодятся в будущем, когда он отправится в полярное плавание или будет жить на зимовке.

«Всякое ремесло полезно человеку» – эта старинная поговорка стала законом для Амундсена.

За несколько месяцев работы на «Вальборге» он отлично научился печь хлеб, булки и крендели. А много лет спустя, в годы своих великих путешествий, он угощал в праздничные дни своих спутников великолепными булочками, печеньем и тортами.

Весной 1895 года Амундсен покинул «Вальборг» и на деньги, полученные при расчёте, отправился в путешествие по Франции, чтобы посмотреть страну и лучше изучить французский язык. Он уже убедился, что знание иностранных языков очень важно для путешественника.

Амундсен проехал всю Францию с севера на юг на велосипеде, ночуя в гостиницах маленьких городков, завтракая и обедая в придорожных кабачках. Общение с народом Франции обогатило его новыми знаниями.

Из Франции он поехал в Испанию и здесь нанялся на норвежский барк «Оскар». Капитаном его был старый знакомый Юст Скрадер, служивший некогда на верфи у отца Амундсена. Барк шёл на остров Святого Фомы, а затем в порт Пенсаколу. Там, в Мексиканском заливе, «Оскар» должен был взять большой груз для Англии. Капитан Скрадер охотно принял сына покойного Амундсена в свою команду, однако платить ему жалованье не мог. Амундсен согласился работать «за стол» – так хотелось ему скорее научиться управлять парусником.

Капитану Скрадеру было известно, что Амундсен учился в университете. И вскоре все на барке узнали об этом. Само собой, команду интересовало, как будет вести себя молодой Амундсен в должности матроса, работающего только «за стол». Но очень скоро и капитан, и штурман, и матросы убедились, что новый матрос усердно исполнял свои обязанности, во время авралов первый являлся на отведённое ему место, работал, не жалея сил и не щадя себя. А после вахты, чуть отдохнув, уже сидел за книгами, изучал иностранные языки или теорию судовождения.

Книги о полярных путешествиях продолжали оставаться любимыми его книгами. Знание языков давало ему возможность читать обширную литературу о полярниках Англии, Франции, Америки, Германии и других стран.

На «Оскаре» Амундсен побывал в Мексике, потом в Англии и затем вернулся в Норвегию. Один из его братьев – Густав – в это время был уже штурманом на большом пароходе «Хюльдра». Зная, что Руал готовится к экзамену на штурмана, Густав решил помочь брату. Он взял его к себе на пароход матросом, а в свободное от вахт время занимался с ним всеми теми науками, которые Руал должен был сдавать на экзаменах в морское училище.

Однажды в каком-то порту на пароход попали свежие газеты, и в одной из них Амундсен прочёл:

«Лейтенант бельгийского флота де Герлах организует научно-исследовательскую экспедицию в Антарктику, к магнитному полюсу».

Сообщение взволновало Руала.

– Как бы я хотел попасть в эту экспедицию! – сказал он брату.

– Так в чём же дело? Попытайся, – засмеялся Густав.

– А как это сделать?

– Узнай, кто такой де Герлах, съезди к нему, поговори. Теперь ты мог бы пойти на корабль не только матросом, но и штурманом.

Густав вызвался помочь брату попасть в экспедицию де Герлаха. Оказалось, де Герлах был достаточно известен в Норвегии. Судно для своей антарктической экспедиции он купил на норвежской верфи в Санне-фиорде. Это была трёхмачтовая зверобойная шхуна водоизмещением в двести пятьдесят тонн, рассчитанная на плавание во льдах. Она называлась «Патриа», но де Герлах дал ей новое имя – «Бельгика». Шхуна стояла ещё в Саннефиорде, де Герлах жил в Бельгии, а на верфи находился его представитель. Руал и Густав побывали у него и попросили написать рекомендательное письмо к де Герлаху. Наведённые о братьях справки были благоприятные: все знали Амундсенов как отличных работников.

Захватив с собой письмо к де Герлаху, братья тут же уехали в Антверпен, где жил владелец «Бельгики».

Де Герлах отнесся к Руалу очень благосклонно.

– У меня нет штурмана, и я буду рад, если вы займёте это место. В экспедицию мы пойдём через год, – надеюсь, вы к этому времени сдадите экзамен.

Он дал слово, что место штурмана останется за Амундсеном.

Для Руала это было исполнением заветной мечты. Вот наконец-то он пойдёт в полярные страны!

С новым рвением готовился он к экзамену. Во время разговора с де Герлахом он заметил, что французский язык даётся ему всё же с некоторым трудом. Ему недоставало практики, и, чтобы в совершенстве овладеть живым французским языком, он поступил матросом в команду французского барка «Рона». На этом судне Руал ходил в Африку.

Для экзамена на штурмана надо было иметь трёхлетний стаж плавания на различных судах. Когда Амундсен вернулся из Африки, ему не хватало нескольких месяцев до полного стажа. Тогда он нанялся на зверобойное судно «Язон» и недостающий срок провёл на нём в Ледовитом океане на тюленьих промыслах. Это было то самое судно, на котором когда-то Нансен отправился в своё знаменитое путешествие через Гренландию.

В этой экспедиции Амундсен выполнял уже обязанности шкипера. Он знал каждую мелочь в управлении кораблём.

На «Язоне» было несколько матросов, плававших ещё в то время, когда судно перешло Атлантический океан и высадило Нансена и его пятерых спутников на лёд у берегов Гренландии. Они нередко вспоминали смелого земляка-полярника, три года назад ушедшего на «Фраме» к Северному полюсу. С тех пор о Нансене не было никаких известий и многие считали, что Нансен погиб со всеми своими спутниками, так же как погибла когда-то знаменитая «Жаннета» де Лонга. Вероятно, и «Фрам» тоже раздавлен льдами.

Но разговоры и слухи о гибели Нансена не пугали Амундсена. Скорей бы и ему отправиться в такое же опасное и такое интересное путешествие!

Осенью 1896 года Амундсен вернулся в Христианию и блестяще сдал экзамен на штурмана. Первая ступень была пройдена. Теперь он мог быть штурманом «Бельгики».

«Если человек сильно захочет, то добьётся своего...»

Ему было тогда двадцать четыре года.

К магнитному полюсу

В июне 1897 года молодой штурман Амундсен вошёл в состав команды «Бельгики».

Шхуна находилась ещё в Санне-фиорде, где снаряжалась в дальнее плавание.

Амундсен энергично взялся за работу. Вот где он, наконец, сможет применить свои знания и свой опыт!

«Бельгика» была построена на славу; рангоут (деревянные части вооружения судна, реи, бушприт, мачты), такелаж (верёвочные снасти на судне), паруса, сейзни (снасти, которыми подвязываются паруса) – всё было прекрасного качества. О лучшем судне и мечтать было невозможно. Стоила «Бельгика» пятьдесят тысяч крон – деньги по тем временам очень большие.

И как раз в эти же дни, когда заканчивалось снаряжение «Бельгики», в Норвегии произошло крупное событие: из полярного плавания вернулся сначала Нансен со своим спутником Иогансеном, а затем и «Фрам» под командой Свердрупа. Их возвращение праздновала не только Норвегия, но и многие другие страны. Амундсен с огромным вниманием читал всё то, что писалось о великом подвиге Нансена и его спутников.

«Фрам», как и рассчитывал Нансен, продрейфовал со льдами от берегов Сибири до открытого моря севернее Шпицбергена. Но льды протащили его на значительном расстоянии от полюса. На 84° северной широты Нансен покинул судно, надеясь достичь полюса пешком. С ним пошёл его молодой спутник лейтенант Иогансен. У них было два каяка, поставленных на двое саней в собачьей упряжке. Нансен достиг 86°@15' северной широты. До полюса оставалось ещё около четырёхсот километров. Но близилась зима, провизия почти вся вышла, дорога была чрезвычайно тяжёлая. Нансен решил повернуть назад, к югу. С огромным трудом достигли они Земли Франца Иосифа и перезимовали здесь в каменной пещере, а весной отправились на один из южных островов Земли Франца Иосифа, где встретились с зимовавшим там полярным исследователем Джексоном. Летом сюда прибыл корабль, доставивший Джексону продовольствие. С этим кораблём Нансен и Иогансен вернулись в Норвегию. А «Фрам» после ухода Нансена продолжал дрейфовать вместе со льдами и, наконец выйдя из ледяного плена, вернулся в Норвегию через несколько дней после приезда Нансена.

Незадолго до отплытия «Бельгики» из Санне-фиорда на судно неожиданно пришли три гостя. Сам де Герлах, приехавший в Норвегию за несколько дней перед этим, встретил гостей у трапа. Амундсен сразу узнал их: это были Фритьоф Нансен – герой его юношеских мечтаний, капитан «Фрама» Свердруп и Иогансен.

Вот они – люди, овеянные великой славой! Вот они поднимаются по трапу на капитанский мостик. Де Герлах представил им штурмана «Бельгики» Амундсена. Нансен спросил молодого штурмана, плавал ли он в полярных льдах.

– Да, плавал – на «Магдалене» и на «Язоне».

– На «Язоне»? – оживлённо спросил Нансен. Видимо, воспоминание о первом походе было для него очень приятно.

– Команда «Язона» гордится тем, что когда-то доставила вас к берегам Гренландии, – сказал Амундсен.

Лицо Нансена потеплело, глаза засветились. Амундсен назвал несколько имён. Нансен помнил их.

Де Герлах пригласил гостей осмотреть «Бельгику». Нансен интересовался снаряжением судна, расспрашивал о задачах, которые поставила перед собой экспедиция. Заметив кое-какие недостатки в снаряжении, он дал совет, как их исправить. Несколько замечаний сделал и молчаливый капитан Свердруп. Амундсен жадно слушал, стараясь не пропустить ни одного слова.

Де Герлах рассказывал Нансену о планах экспедиции: «Бельгика» произведёт научные исследования в районе южного магнитного полюса1, оставит на зимовку четырёх научных работников, вернётся в Рио-де-Жанейро, а когда наступит весна в южном полушарии, приедет за зимовщиками.

– А кто же останется на зимовку? – спросил Нансен.

– Пока ещё не решено, – сказал де Герлах. – При снаряжении экспедиции мы приняли это во внимание и закупили для зимовки всё необходимое: специальную одежду, палатки и небольшой домик.

«На зимовку останусь я», – решил было вмешаться Амундсен. Но промолчал. Это успеется. А сейчас его интересовали важные детали: какое должно быть у зимовщиков снаряжение? Какая одежда? Какая обувь? Нансену понравились горячие расспросы молодого штурмана. Он охотно отвечал ему. Эти минуты были началом сближения прославленного уже на весь мир путешественника Нансена и безвестного молодого штурмана Амундсена.

«Бельгика» простояла в Норвегии несколько дней, и почти каждый день Нансен и его два спутника бывали на судне. Нансен подарил карты из своих коллекций, кое-какие книги для судовой библиотеки, сани для образца и приборы для научных исследований.

Наконец «Бельгика» подняла якорь. Провожали её торжественно. Среди провожающих были Нансен, Свердруп, Иогансен и другие члены команды знаменитого «Фрама». На «Бельгике», кроме Амундсена, было ещё пять норвежцев-матросов – опытных, закалённых людей, привыкших к плаваниям во льдах. Ничто, казалось, не могло их испугать.

Амундсен был счастлив: в этот день он делал самый большой шаг на пути к своей цели. Пока «Бельгика» шла из Норвегии в Антверпен, он почти не покидал капитанского мостика. Рейс был лёгким. Летом Северное море обычно тихое. Но Амундсен относился к этому рейсу очень серьёзно: ведь он впервые самостоятельно вёл корабль.

В Антверпене собрались все члены экспедиции: её начальник Андриен де Герлах, его помощник и капитан корабля лейтенант Лекуант, бельгийский учёный Данко, который должен был вести магнитные наблюдения, поляк Арктовский – химик, геолог и метеоролог, румын Раковица – натуралист, поляк Добровольский – метеоролог, два механика и девять матросов, из них четверо – бельгийцы.

«Бельгике» недоставало только врача, но за несколько дней до выхода в море де Герлах получил телеграмму из Америки от известного полярного путешественника доктора Кука с просьбой включить его в экспедицию. Де Герлах тут же телеграфировал Куку выезжать в Рио-де-Жанейро, куда направлялась «Бельгика». Об этой телеграмме, посланной де Герлахом, не знал никто, кроме капитана Лекуанта.

16 августа 1897 года корабль экспедиции под гром пушек покинул Антверпенский порт и, выйдя в Атлантический океан, повернул на юг.

Дорога на юг

Магнитный полюс лежит в Антарктике, к югу от Австралии, и корабль должен был идти мимо Африки и Австралии. Но уже в первый день по выходе в океан для всех стало ясно, что капитан по приказу начальника экспедиции ведёт корабль совсем по иному пути. Они направлялись не на юг, а на юго-запад – к Южной Америке. Это открытие взволновало Амундсена: он мечтал поскорей попасть в Южный Ледовитый океан, а сейчас мечта отодвигалась.

– Куда идёт корабль? – спрашивал он своих спутников, которые недоуменно пожимали плечами.

Каждый день в кают-компании, в кубрике шли тихие разговоры:

– Куда мы идём?

Но никто не мог спросить об этом ни капитана, ни начальника экспедиции. Суровая корабельная дисциплина запрещала такие вопросы. Наконец разговоры эти дошли до де Герлаха. Как-то за обедом в кают-компании он сказал:

– Я заметил, что вас волнует вопрос о маршруте. Мы идём к мысу Горн. У нас достаточно времени для того, чтобы обогнуть Огненную Землю и пройти к магнитному полюсу с востока. Лето в здешних широтах только начинается.

«Плохо дело, – про себя отметил Амундсен. – Пожалуй, мы завязнем!»

По пути «Бельгика» зашла в Рио-де-Жанейро, взяла на борт доктора Кука и в начале декабря – в этих широтах это самый разгар лета – достигла Магелланова пролива.

Пройдя пролив, «Бельгика» повернула к югу, вдоль берегов Огненной Земли. В те годы Огненная Земля была ещё мало исследована, и де Герлах мечтал сделать здесь немало новых открытий. Поэтому он не очень спешил к своей основной цели – к магнитному полюсу.

«Бельгика» медленно шла вдоль берегов Огненной Земли, останавливаясь в каждом заливе. Учёные собирали образцы камней, изучали жизнь птиц и зверей, составляли гербарии, наносили на карту неизвестные острова и вели метеорологические наблюдения. За такой работой прошло много недель. Наконец «Бельгика» миновала Шетландские острова, и вдали на горизонте показалась ледяная полоса, блестевшая в лучах незаходящего солнца.

Это и была Антарктическая земля, внутри которой где-то далеко, за льдами и снегами, лежал Южный полюс.

Огромные глетчеры сползали с земли в океан. Прежние исследователи назвали эту местность Землёй Грахама.

«Бельгика», пройдя вдоль берегов Земли Грахама, вошла в широкий пролив. Он тянулся на юго-запад и отделял Землю Грахама от ряда больших островов. Корабли заходили сюда очень редко, правильной карты местности не существовало. На некоторых островах ещё никогда не бывали европейцы. Чёрными, мрачными утёсами поднимались острова над холодным океаном, и на вершинах утёсов лежал снег.

Больше двадцати раз «Бельгика» бросала якорь у таких островов, обследуя только их берега.

Амундсену же очень хотелось сделать санную экскурсию в глубину какого-нибудь острова. Геолог Арктовский, доктор Кук и натуралист Раковица соглашались принять участие в такой экспедиции. С разрешения де Герлаха маленькая группа решила провести подробное обследование Брабантского острова. Захватив с собой спальные мешки, шёлковую палатку, сани, лыжи, примус и провиант на несколько дней, маленькая группа с трудом высадилась на берег.

Погода в этот день была очень бурная. Ветер вздымал тучи снега, гнал по проливу крутые волны, разбивавшиеся об отвесные скалы острова. Снег лежал только в ложбинах, а рёбра скал мрачно чернели. Таща на себе сани, путники стали подниматься по снегу вверх на плато, лежавшее на высоте трёхсот пятидесяти метров. Подъём был очень труден. Сани глубоко уходили в снег.

Четыре часа ушло на преодоление трудного подъёма. Наконец смельчаки добрались до плато, и перед ними открылся необозримый ледяной простор. Ветер здесь был ещё свирепее, чем у берега: он резал лицо, слепил снегом глаза.

Усталые путешественники раскинули палатку под защитой небольшой скалы и тут же легли отдохнуть. Через несколько часов они двинулись в глубь острова.

Это было нелёгким и опасным предприятием: то и дело встречались трещины, покрытые коркой льда и снега. Неосторожный шаг – и можно было провалиться и погибнуть. Как раз опустился густой туман. Идти пришлось ощупью. Время от времени путешественники останавливались, производили магнитные наблюдения, изучали состояние материкового льда и в редких местах, где земля оттаяла и обнажилась, собирали камни и растения.

На третьи сутки, когда все спали, поднялась буря. Палатку разорвало в клочья. Надо было возвращаться на корабль. Обратный путь тоже был нелёгок.

Так Амундсен узнал, какие труды и лишения могут встретиться в путешествиях по полярным странам. Однако это не только не смутило его, а будто придало ему новые силы.

Несколько дней спустя «Бельгика» вышла в Южный Ледовитый океан.