Йоханнес Вильхельм Йенсен

Норне-Гест

Йоханнес Вильхельм Йенсен (1873 – 1950) принадлежит к числу тех писателей, творчество которых принесло скандинавской литературе широкое международное признание и обеспечило ей почетное место в ряду выдающихся явлений европейской художественной литературы. Его произведения переведены на многие языки, а у себя на родине, в Дании, он еще при жизни был причислен к классикам национальной литературы. В начале XX века имя Йенсена было хорошо известно и русской читающей публике, увлеченно осваивающей в этот период во многом новое для нее богатство литературы Скандинавии. Сейчас, после долгих лет забвения, Йенсен возвращается к русскому читателю.

ПРИХОД ГЕСТА В МИР

Он увидел свет на острове Зеландия. Первые воспоминания были связаны у него с рябиной, осыпанной ягодами; этот многообещающий пурпур уводил взгляд дальше, в мир зеленой прозрачной листвы и еще выше – прямо в синее небо, где в блаженной глубине двигались какие-то диковинные белые предметы. В этот день взор его впервые воспринял дневной свет.

Где-то там, высоко в лазури, сияло и грело что-то; он повернулся туда лицом и увидел яркое, мощное пламя, сыпавший искры раскаленный круг. Ослепленный, он зажмурился, но яркие, живые переливы света продолжали играть и в сумраке под сомкнутыми веками. Когда же он снова открыл глаза, перед ними заметались желтые круги – бледные призраки солнца, – и запрыгали по деревьям, по небу и по всему, на что он смотрел.

Мать положила его на спину под деревом на опушке леса и заметила, что малыш начал присматриваться к окружающему: нежное личико приняло сосредоточенное выражение, отражая чудеса мира. Вдруг он съежился и боязливо покосился на куст, откуда внезапно выпорхнула птица, с минуту потрепыхала в воздухе крылышками и снова юркнула в чащу. Не меньше взволновал его и маленький зеленый червячок, который, повиснув как раз над его головою на паутинке-невидимке, извивался под дуновением ветерка прямо над головой ребенка. Мать, глядя на свое дитя, улыбалась по-матерински радостно и грустно – как будто малыш попал в гости и никак не мог сообразить, где же это он!..

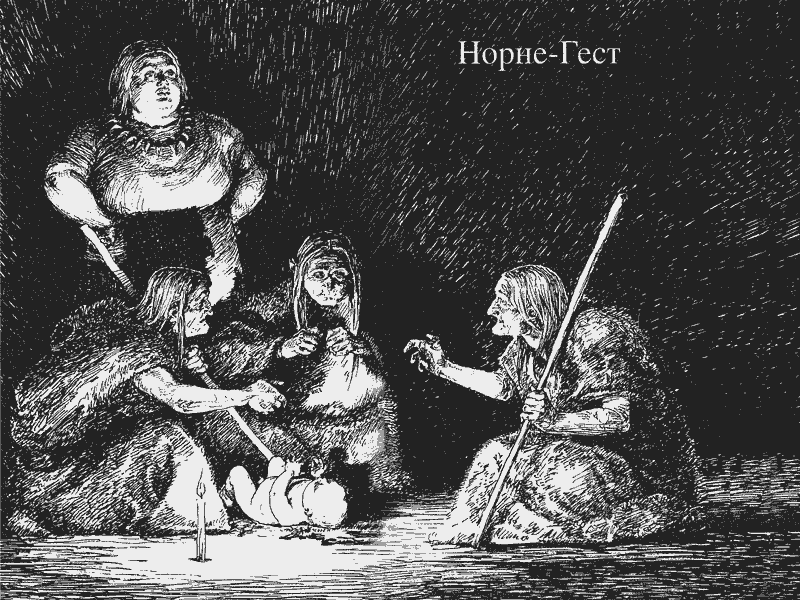

Потому его и прозвали Гестом[1]. Он ведь очутился в этом мире беспомощным, безмолвным, чужим – настоящий пришелец, странник на пути из одного неведомого мира в другой. Мать была без чувств, когда он родился, и женщины, находившиеся около нее, боялись, что она так и не очнется больше; но стоило ей словно сквозь сон услышать плач малютки, как она тотчас открыла глаза и, увидав, какой он нежный, хрупкий, знаком потребовала, чтобы младенца приложили к ее груди. Она как будто уже готовилась уйти в иной мир и не была похожа на человека, но едва новорожденный припал к ее груди, как жажда жизни в ней проснулась. Так оба они пришли каждый из своего неведомого мира и встретились в этой жизни. Маленький пришелец появился на земле, его назвали Гестом и радовались ему.

Сначала он не отличался от других детей. Очень скоро он научился пользоваться своими руками и хватать ими все, что попадалось на глаза; не раз случалось ему промахнуться, но если уж ему удавалось ухватить желаемое, что бы то ни было, то оно немедленно отправлялось, хоть и по кривой линии, прямо в рот, и, пока он не научился отличать съедобное от несъедобного, матери часто приходилось разжимать ему губы, чтобы пальцами прочистить маленький рот.

Большую часть времени он мирно спал в мешке за спиной матери, где болтался из стороны в сторону, а случалось, и выпадал оттуда, когда мать нагибалась за ракушками, которые собирала на берегу; это приятно разнообразило его дрему, ничуть не мешая спать.

Едва научившись ходить, он однажды после грозы буквально скатился с колен матери, чтобы поймать радугу, которая, как ему казалось, стояла одним своим краем прямо на зеленой лужайке; но радуга все убегала от него, сколько он ни бежал за ней, а когда он дошел до берега моря, она повисла прямо над водой; он, не колеблясь, задрал свой меховой передник и зашлепал по воде; матери пришлось бежать за ним и тащить обратно на берег. Она долго качала головой и смеялась над предприимчивостью маленького мужчины. Ясно было, что он далеко пойдет. И правда: он еще подростком покинул свое племя и зажил на свой страх и риск.

Мать Геста, женщина Каменного века, звалась Гро[2]. Она была как бы матерью всему племени. Становище так и кишело детьми; из них на долю Гро приходилось изрядное количество, но она никогда не делала разницы между своими собственными и чужими, обо всех заботилась по-матерински. Стоило Гро увидеть ребенка с протянутыми ручонками, как она брала его в свои объятия и давала приют и пищу у своей груди. Первою вставала она поутру и последнею ложилась; никто никогда не видал ее спящей. Племя держалось вместе без всякого насилия, только благодаря ей из среды мужчин не выдвинулось вождя, и, если возникали какие-то разногласия, одна Гро умела уладить их. С ее мнением считались, и ее любили все мужчины.

Под защитой матушки Гро Гест провел детство на залитом солнцем берегу между лесом и морем.

Где-то там, высоко в лазури, сияло и грело что-то; он повернулся туда лицом и увидел яркое, мощное пламя, сыпавший искры раскаленный круг. Ослепленный, он зажмурился, но яркие, живые переливы света продолжали играть и в сумраке под сомкнутыми веками. Когда же он снова открыл глаза, перед ними заметались желтые круги – бледные призраки солнца, – и запрыгали по деревьям, по небу и по всему, на что он смотрел.

Мать положила его на спину под деревом на опушке леса и заметила, что малыш начал присматриваться к окружающему: нежное личико приняло сосредоточенное выражение, отражая чудеса мира. Вдруг он съежился и боязливо покосился на куст, откуда внезапно выпорхнула птица, с минуту потрепыхала в воздухе крылышками и снова юркнула в чащу. Не меньше взволновал его и маленький зеленый червячок, который, повиснув как раз над его головою на паутинке-невидимке, извивался под дуновением ветерка прямо над головой ребенка. Мать, глядя на свое дитя, улыбалась по-матерински радостно и грустно – как будто малыш попал в гости и никак не мог сообразить, где же это он!..

Потому его и прозвали Гестом[1]. Он ведь очутился в этом мире беспомощным, безмолвным, чужим – настоящий пришелец, странник на пути из одного неведомого мира в другой. Мать была без чувств, когда он родился, и женщины, находившиеся около нее, боялись, что она так и не очнется больше; но стоило ей словно сквозь сон услышать плач малютки, как она тотчас открыла глаза и, увидав, какой он нежный, хрупкий, знаком потребовала, чтобы младенца приложили к ее груди. Она как будто уже готовилась уйти в иной мир и не была похожа на человека, но едва новорожденный припал к ее груди, как жажда жизни в ней проснулась. Так оба они пришли каждый из своего неведомого мира и встретились в этой жизни. Маленький пришелец появился на земле, его назвали Гестом и радовались ему.

Сначала он не отличался от других детей. Очень скоро он научился пользоваться своими руками и хватать ими все, что попадалось на глаза; не раз случалось ему промахнуться, но если уж ему удавалось ухватить желаемое, что бы то ни было, то оно немедленно отправлялось, хоть и по кривой линии, прямо в рот, и, пока он не научился отличать съедобное от несъедобного, матери часто приходилось разжимать ему губы, чтобы пальцами прочистить маленький рот.

Большую часть времени он мирно спал в мешке за спиной матери, где болтался из стороны в сторону, а случалось, и выпадал оттуда, когда мать нагибалась за ракушками, которые собирала на берегу; это приятно разнообразило его дрему, ничуть не мешая спать.

Едва научившись ходить, он однажды после грозы буквально скатился с колен матери, чтобы поймать радугу, которая, как ему казалось, стояла одним своим краем прямо на зеленой лужайке; но радуга все убегала от него, сколько он ни бежал за ней, а когда он дошел до берега моря, она повисла прямо над водой; он, не колеблясь, задрал свой меховой передник и зашлепал по воде; матери пришлось бежать за ним и тащить обратно на берег. Она долго качала головой и смеялась над предприимчивостью маленького мужчины. Ясно было, что он далеко пойдет. И правда: он еще подростком покинул свое племя и зажил на свой страх и риск.

Мать Геста, женщина Каменного века, звалась Гро[2]. Она была как бы матерью всему племени. Становище так и кишело детьми; из них на долю Гро приходилось изрядное количество, но она никогда не делала разницы между своими собственными и чужими, обо всех заботилась по-матерински. Стоило Гро увидеть ребенка с протянутыми ручонками, как она брала его в свои объятия и давала приют и пищу у своей груди. Первою вставала она поутру и последнею ложилась; никто никогда не видал ее спящей. Племя держалось вместе без всякого насилия, только благодаря ей из среды мужчин не выдвинулось вождя, и, если возникали какие-то разногласия, одна Гро умела уладить их. С ее мнением считались, и ее любили все мужчины.

Под защитой матушки Гро Гест провел детство на залитом солнцем берегу между лесом и морем.

СТАНОВИЩЕ

Место рождения Геста находилось в укромном уголке Зеландии, не на самом берегу морском, но на тихом фьорде Большого Бельта, неглубоко врезавшемся в сушу.

Глядя с моря, никак нельзя было подумать, что берег обитаем; оттуда он казался длинной полосой сплошного леса, плавающей по воде, – так низок был сам берег. На заднем плане, где берег кончался, в море выступал другой поросший лесом мыс, и трудно было решить: край ли это того же самого острова или же какой-то другой из низменного датского архипелага, приютившегося между Балтийским морем и проливом Каттегат.

По небу медленно двигались большие облака, словно плавучие острова; острова в море и острова в небе; море шумело; лазурью сиял длинный день, первобытная тишь стояла кругом; только пели чайки да другие морские птицы; молча подплывал тюлень и смотрел на землю своими влажными глазами; над лесом курился дым, тюлень чуял вдруг неприятный запах и, сжимая ноздри, нырял головой вниз между большими камнями, покрытыми тиной.

Там, где над лесом курился дым, жили люди. Каменистый крайний берег и узкая гряда дюн отделяли лес от воды. На опушке росли низкие искривленные кустарники и деревца, пригнутые ветрами к самой земле; все вместе образовывало чащу, более непроходимую, чем заросли терновника; лишь исподволь деревья становились выше, передние ряды служили защитой задним; с моря лес напоминал покатую крышу, отлого поднимался от берега к середине острова и был, по-видимому, более доступен сверху, нежели снизу, сквозь чащу деревьев. Остров как будто повернулся к морю спиной.

Но в одном месте, как раз у мыса, море вдавалось в сушу, вначале узким и малозаметным для постороннего глаза рукавом, который затем расширялся в настоящий фьорд, заканчивавшийся бухтой; на берегу бухты лес расступался, открывая вход.

На всем побережье фьорда было солнечнее и тише, чем на открытом всем ветрам берегу моря. Солнце сияло здесь большую половину дня, зеркальная гладь бухты не скрывала песчаного дна, отражавшего лучи полуденного солнца. Дно это было сплошной устричной мелью.

Бухту обрамлял каменистый, покрытый водорослями берег, с невысокими обрывами, усеянными галькой, валунами и крупными обломками скал. Над обрывами высился лес. Но в противоположность лесу на берегу моря, строптиво горбившему спину и щетинившемуся низкими колючими кустарниками, здесь лес высоко возносил свои воздушные своды на стройных колоннах-стволах, образуя как бы порталы и открывая широкий проход внутрь, со стороны бухты. Развесистые кроны нежились за ветром на солнышке; здесь всегда было тихо.

Отмели фьорда кишмя кишели белыми чайками, в бухте вода была совсем теплая и не глубже нескольких вершков; птицы целый день пищали, свистели и горланили, хлопали крыльями и полоскались в воде или сидели на больших камнях и лопотали между собой наперебой; звуки, отражаемые плоской водной поверхностью, будили эхо в лесу и долетали до противоположного берега фьорда, где тоже тянулись обрывы, увенчанные раскидистым и освещенным солнцем лесом. И надо всем этим расстилалось синее летнее небо с белыми кучевыми облаками, которые, глядясь в водное зеркало бухты, смешивали свою белизну с белыми крыльями чаек.

В неподвижном воздухе стоял густой теплый чад от гниющих водорослей, нагретой солнцем соленой воды, оставленных приливом раскрытых устричных раковин и белого помета чаек; к этому примешивался пряный запах зеленого леса, малиновый и медовый аромат кустов, трав и цветов, в изобилии росших на лесных полянах.

Вечером здесь становилось тихо и гулко. Тюлень осторожно выплывал из воды, вылезал на большой камень посреди бухты и ложился на бок вздремнуть. И тогда-то случалось, что один или несколько низких предметов, похожих на древесные стволы с какими-то живыми придатками, начинали потихоньку подплывать к тюленю в сумерках. Это были охотники, приметившие морского зверя и норовившие окружить его. С их точки зрения, тюлень был лакомой дичью: хороший запас мяса да вдобавок ценная шкура – как же было упустить случай не попытаться, пока не стемнеет, перехитрить его и всадить в него гарпун? Но, если тюлень, вовремя обнаружив опасность, успевал скрыться в море, охотники так же тихо уплывали восвояси и вытаскивали свои челноки на берег. Женщинам, которые в предвкушении пиршества уже раскладывали костры, давали понять, что это, пожалуй, был вовсе не простой морской зверь, а какое-то сверхъестественное существо, раз он сумел перехитрить столь смышленых охотников.

Становище раскинулось, несколько отступив от прибрежной полосы, вверх по косогору. Тут не на что было смотреть: с десяток служивших челнами выдолбленных дубов издали не отличались от простых стволов, которых здесь валялось немало; а хижины, разбросанные на опушке, и вовсе были незаметны издали, представляя собой простые земляные норы, прикрытые сверху дерном, который сливался с окружающей травой. Летом большинство жителей предпочитало спать на открытом воздухе у костра, под навесом из шкур, распяленных на двух-трех жердях; только женщины да малые дети круглый год спали под землей.

Днем все население бывало на самом берегу, где всегда горел огонь. На берегу люди, если не уходили в лес или не ловили рыбу на отмелях, занимались всеми своими домашними делами и тут же ели на кучах остатков, скопившихся от прежних трапез; на этих огромных уютных кучах пустых раковин и прочих отбросов каждому вспоминались былые пиры, и все чувствовали себя здесь дома.

Резкий удушливый запах стоял над укромным солнечным уголком на лесной опушке под обрывом; здесь всегда было безветрие, пахло гнилой рыбой, тухлыми ракушками и водорослями, известковыми осадками и прокисшей соленой водой, дымом от костра из свежих смолистых деревьев, чадом головешек и прелостью мокрой золы, не говоря уже о собаках, об испарениях непросыхающих человеческих тел и нечесаных голов. Приближаясь к становищу, нельзя было не чихнуть; в носу приятно свербило, и так сладко было чувствовать себя дома.

Да, сиделось тут прямо как на блюде; рядом открытый берег с запасами провизии, настоящая кладовая; вместо стен со всех сторон теплый летний ветер, а сверху купол небес.

Тишиной и покоем веяло на плоском теплом берегу, под облачными арками и провалами, отражающимися в море; морская ласточка молча бросалась с высоты на свое собственное отражение; небо и море покоились в объятиях друг друга, словно два близнеца.

За дальним горизонтом громыхало; слышался отрывистый подземный рокот, словно кто-то топотал в недрах земли. И казалось, что на свете никогда ничего и не было, кроме полудня и лета.

Глядя с моря, никак нельзя было подумать, что берег обитаем; оттуда он казался длинной полосой сплошного леса, плавающей по воде, – так низок был сам берег. На заднем плане, где берег кончался, в море выступал другой поросший лесом мыс, и трудно было решить: край ли это того же самого острова или же какой-то другой из низменного датского архипелага, приютившегося между Балтийским морем и проливом Каттегат.

По небу медленно двигались большие облака, словно плавучие острова; острова в море и острова в небе; море шумело; лазурью сиял длинный день, первобытная тишь стояла кругом; только пели чайки да другие морские птицы; молча подплывал тюлень и смотрел на землю своими влажными глазами; над лесом курился дым, тюлень чуял вдруг неприятный запах и, сжимая ноздри, нырял головой вниз между большими камнями, покрытыми тиной.

Там, где над лесом курился дым, жили люди. Каменистый крайний берег и узкая гряда дюн отделяли лес от воды. На опушке росли низкие искривленные кустарники и деревца, пригнутые ветрами к самой земле; все вместе образовывало чащу, более непроходимую, чем заросли терновника; лишь исподволь деревья становились выше, передние ряды служили защитой задним; с моря лес напоминал покатую крышу, отлого поднимался от берега к середине острова и был, по-видимому, более доступен сверху, нежели снизу, сквозь чащу деревьев. Остров как будто повернулся к морю спиной.

Но в одном месте, как раз у мыса, море вдавалось в сушу, вначале узким и малозаметным для постороннего глаза рукавом, который затем расширялся в настоящий фьорд, заканчивавшийся бухтой; на берегу бухты лес расступался, открывая вход.

На всем побережье фьорда было солнечнее и тише, чем на открытом всем ветрам берегу моря. Солнце сияло здесь большую половину дня, зеркальная гладь бухты не скрывала песчаного дна, отражавшего лучи полуденного солнца. Дно это было сплошной устричной мелью.

Бухту обрамлял каменистый, покрытый водорослями берег, с невысокими обрывами, усеянными галькой, валунами и крупными обломками скал. Над обрывами высился лес. Но в противоположность лесу на берегу моря, строптиво горбившему спину и щетинившемуся низкими колючими кустарниками, здесь лес высоко возносил свои воздушные своды на стройных колоннах-стволах, образуя как бы порталы и открывая широкий проход внутрь, со стороны бухты. Развесистые кроны нежились за ветром на солнышке; здесь всегда было тихо.

Отмели фьорда кишмя кишели белыми чайками, в бухте вода была совсем теплая и не глубже нескольких вершков; птицы целый день пищали, свистели и горланили, хлопали крыльями и полоскались в воде или сидели на больших камнях и лопотали между собой наперебой; звуки, отражаемые плоской водной поверхностью, будили эхо в лесу и долетали до противоположного берега фьорда, где тоже тянулись обрывы, увенчанные раскидистым и освещенным солнцем лесом. И надо всем этим расстилалось синее летнее небо с белыми кучевыми облаками, которые, глядясь в водное зеркало бухты, смешивали свою белизну с белыми крыльями чаек.

В неподвижном воздухе стоял густой теплый чад от гниющих водорослей, нагретой солнцем соленой воды, оставленных приливом раскрытых устричных раковин и белого помета чаек; к этому примешивался пряный запах зеленого леса, малиновый и медовый аромат кустов, трав и цветов, в изобилии росших на лесных полянах.

Вечером здесь становилось тихо и гулко. Тюлень осторожно выплывал из воды, вылезал на большой камень посреди бухты и ложился на бок вздремнуть. И тогда-то случалось, что один или несколько низких предметов, похожих на древесные стволы с какими-то живыми придатками, начинали потихоньку подплывать к тюленю в сумерках. Это были охотники, приметившие морского зверя и норовившие окружить его. С их точки зрения, тюлень был лакомой дичью: хороший запас мяса да вдобавок ценная шкура – как же было упустить случай не попытаться, пока не стемнеет, перехитрить его и всадить в него гарпун? Но, если тюлень, вовремя обнаружив опасность, успевал скрыться в море, охотники так же тихо уплывали восвояси и вытаскивали свои челноки на берег. Женщинам, которые в предвкушении пиршества уже раскладывали костры, давали понять, что это, пожалуй, был вовсе не простой морской зверь, а какое-то сверхъестественное существо, раз он сумел перехитрить столь смышленых охотников.

Становище раскинулось, несколько отступив от прибрежной полосы, вверх по косогору. Тут не на что было смотреть: с десяток служивших челнами выдолбленных дубов издали не отличались от простых стволов, которых здесь валялось немало; а хижины, разбросанные на опушке, и вовсе были незаметны издали, представляя собой простые земляные норы, прикрытые сверху дерном, который сливался с окружающей травой. Летом большинство жителей предпочитало спать на открытом воздухе у костра, под навесом из шкур, распяленных на двух-трех жердях; только женщины да малые дети круглый год спали под землей.

Днем все население бывало на самом берегу, где всегда горел огонь. На берегу люди, если не уходили в лес или не ловили рыбу на отмелях, занимались всеми своими домашними делами и тут же ели на кучах остатков, скопившихся от прежних трапез; на этих огромных уютных кучах пустых раковин и прочих отбросов каждому вспоминались былые пиры, и все чувствовали себя здесь дома.

Резкий удушливый запах стоял над укромным солнечным уголком на лесной опушке под обрывом; здесь всегда было безветрие, пахло гнилой рыбой, тухлыми ракушками и водорослями, известковыми осадками и прокисшей соленой водой, дымом от костра из свежих смолистых деревьев, чадом головешек и прелостью мокрой золы, не говоря уже о собаках, об испарениях непросыхающих человеческих тел и нечесаных голов. Приближаясь к становищу, нельзя было не чихнуть; в носу приятно свербило, и так сладко было чувствовать себя дома.

Да, сиделось тут прямо как на блюде; рядом открытый берег с запасами провизии, настоящая кладовая; вместо стен со всех сторон теплый летний ветер, а сверху купол небес.

Тишиной и покоем веяло на плоском теплом берегу, под облачными арками и провалами, отражающимися в море; морская ласточка молча бросалась с высоты на свое собственное отражение; небо и море покоились в объятиях друг друга, словно два близнеца.

За дальним горизонтом громыхало; слышался отрывистый подземный рокот, словно кто-то топотал в недрах земли. И казалось, что на свете никогда ничего и не было, кроме полудня и лета.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДАНИИ

Но летние грозы, чуть заметно сотрясающие датские острова, – лишь слабые отзвуки громовых раскатов Ледника, которые сопровождали появление страны. Там, где сейчас над Балтийским морем гуляют белые облака, почти вровень с ними высилась сплошная ледяно-снежная скала, простиравшаяся от самого Северного полюса до Центральной Европы.

Дания всплыла из моря низкими голыми отмелями после того, как лед стаял; движущийся ледяной покров приносил с норвежских гор глину и камни, перемалывая их в песок, который оседал на дно моря по мере того, как лед таял; образовывались песчаные отмели, которые и становились затем островами. Таковы были результаты могучей деятельности Ледника, соскребавшего лишние пласты земной коры в одной стране, чтобы создавать в другом месте новые.

Великая оттепель принесла с собой влажные ветры, носившиеся над новорожденными голыми островами и островками, представлявшими собой сплошные низменности, усеянные гравием и валунами, насквозь пропитанные водой, покрытые по краям сетью заливов и протоков, а посередине – сетью озер и ручьев; вода снизу и вода сверху, постоянные ливни в течение первых столетий после великой оттепели, пока земля была еще холодная; когда потеплело, ее окутали туманы. Но в конце концов солнце и ветер одолели, просушили острова настолько, что чайка могла семенить по земле, не увязая в жидкой трясине, и с этих пор голые песчаные морские мели стали медленно и не без помощи извне превращаться в обитаемую землю.

Одними из первых появились на островах водоплавающие птицы, огромными стаями реявшие в чистом прозрачном воздухе, белые, как пена на гребнях темно-синих волн, как последний апрельский снег на черной земле, как пухлые облака, сквозь которые просвечивает солнце. Птицы спускались на острова, чтобы нестись и высиживать яйца, которые они клали между круглыми пестрыми камешками на берегу, так что их с трудом можно было отличать одни от других. Первый выводок чаек, круглых пестрых птенцов, похожих на пестрые камешки, дал островам первых коренных обитателей, принявших окраску почвы и никогда не улетавших из родных мест настолько далеко, чтобы не иметь возможности возвращаться обратно и в свою очередь выводить здесь птенцов.

Вода в озерах и других водоемах долго была холодной и такой прозрачной, что малейший камешек был виден на дне; ночные заморозки затягивали пучину хрупкими мостиками; под каменистым покровом еще целые столетия держался лед. Но мало-помалу солнце осилило, согрело воду, и она стала давать приют жизни – невидимым размножающимся росткам, водорослям и инфузориям, посеянным ветром; появились первые насекомые, занесенные с материка весенней бурей, они отложили яички в воде, которая скоро закишела личинками. Каждая лужа стала маленьким мирком, пока еще холодным и пустым; но недолго было появиться и растениям: лишаи и мхи одели многочисленные камни, и каменистые поля подернулись зеленью; птицы начали заносить кое-какие семена, другие семена приносило ветром с далеких берегов; тростник и осока укоренились в сыром грунте, папоротник раскинул свою тонкую узорчатую листву над гравием холмов, а в укромном уголке глинистого обрыва расцвел первый одуванчик, пушинка которого залетела сюда в один солнечный день еще в прошлом году и не потеряла за зиму своей всхожести.

Ветер, птицы и морское течение занесли на острова всякие споры и семена, всходившие и размножавшиеся в естественной последовательности и прежде всего – самые выносливые. Животные организмы тоже появлялись по очереди, обусловленной наличием соответствующей пищи; самыми первыми были личинки, высовывавшие из воды свои дыхальца; затем амфибии и прочая тварь, питающаяся этими личинками, а затем уже крылатые создания, живущие лягушками. В глинистых рвах поселилась саламандра, маленький дракон; жаба приютилась в уголке под влажными камнями, а пруды наполнились лягушками, которые радостным хором приветствовали первые теплые ночи и летний дождь. Когда же в воздухе всерьез запахло весной, прилетел и аист!

Выдра вышла на берег и окунулась для разнообразия в пресную воду – лакомке захотелось раков; а на больших прибрежных камнях разлеглось стадо тюленей и лаем вторило прибою; стая дельфинов неторопливо ныряла в волнах. Так страна жила долгие годы, осаждаемая стаями птиц, поливаемая дождем и посыпаемая снегом, месяцами закутанная в туманы и снова гревшая на солнышке свою наготу, когда ветер разгонял тучи. Каждую зиму все снова покрывалось льдом – озера, пески и камни, – все сливалось в одну общую твердую массу, земля промерзала на значительную глубину. Но каждую весну снова наступала оттепель, и с каждым годом на островах становилось все теплее, земля все больше просыхала и делалась пригодной почвой для растений и животных.

В прудах размножились тина и водоросли и превратили бесплодные, затопленные пространства в илистые болота. Собирались перелетные птицы: шумные полчища гогочущих гусей, лебедей и уток; голенастые птицы с тонкими клювами, которыми так удобно искать в трясине червей и улиток; кулики, бекасы и поморники – бывалые путешественники, проводящие здесь лето; прилетал чибис с растрепанным хохолком и на веки вечные устанавливал раннюю весну. Скоро и жаворонок звенел в воздухе над обнаженной первозданной землей и под льющимися сверху на его певчую голову волнами солнечного света.

Там, где птицы удобрили почву, а отмирающие мхи и лишаи образовали пласт перегноя, расцвели цветы и травы, расстелили по земле прохладный ковер; здесь же притулилась карликовая березка; ива развернула под холодным солнцем свои пушистые почки, как делает это и по сию пору; под растительным покровом земля начала кое-как просыхать после оттепели.

Скоро земля стала проходимой повсюду, и каменистые равнины и обширные заросли ивняка и березняка дали приют зайцам, мышам и прочим грызунам, а за ними следом пошла лиса, и хищные птицы закружились над гнездами. Так минула добрая тысяча лет. Олень то приходил, то уходил назад – ему было здесь недостаточно холодно; лето становилось все длиннее, и вот, мало-помалу, не торопясь, упорно и терпеливо, начал отвоевывать себе место лес.

Карликовая береза появилась одной из первых; она может расти прямо на льду, так низко склонившись к земле, что ветер не может сломить ее; она ползет да ползет себе вперед. За ней следом идет, когда становится теплее, и настоящая береза, хрупкое светлое деревцо пропускает ветер сквозь свою прозрачную шапку, осторожно пробирается вперед поодиночке, пока не размножится. Ветер воображает, будто сгоняет березу с места; на самом деле он только гонит вперед ее семена, и скоро березки все теснее смыкают свои ряды. В компании с ними устраивается осина, она дрожит вся с головы до пят, но не сдается и вместе с березой образует первый лиственный лес, воздушный и открытый. По верхушкам гуляет ветер, но внизу, меж стволами, уже есть солнечные уголки, куда ветер не проникает и где приютилась ольха. Следом за нею в лес прокрадывается и волк, а скоро вваливается и медведь, выворачивает из земли камни, ища мышей, и до отвала наедается осенью черники, прежде чем залечь на зиму в берлогу, под снежный сугроб.

Затем идет ель, темная и косматая, с узловатыми корнями, которыми она оплетает камни, чтобы удержаться. Можжевельник ползет на ветру и поднимает голову вслед за ветром, а где никто больше не хочет расти, там одевает обширные, открытые всем ветрам холмы вересковый ковер.

И после всех, когда солнце, ветер и дождь создадут достаточно благоприятные условия, в лесу появляется дуб. Он шествует медленно, шаг за шагом, протягивая вперед узловатые руки и бросая вперед свои желуди, но ему некуда торопиться, потому что он доживает до глубокой старости; березка и осинка почтительно уступают ему дорогу, отходят к болотам, а ель довольствуется бесплодными каменистыми местами; дуб же укореняется там, где чернозем пожирнее, и вместе со своими спутниками – липой, рябиной, дикой яблоней, орешником, жимолостью и боярышником – образует лес.

Возле берега дубовый лес ставит защитную стену из кривых деревьев, которые жертвуют собой, принимая на себя порывы ветра. Дальше лес выравнивается, образуя густые заросли и укромные тенистые уголки, где можно читать, как по книге, всю историю леса, начинающуюся с первых ползучих побегов карликовых деревьев и кончающуюся высокими и стройными, как колонны, стволами. Ветер сюда не проникает и носится поверху, шумит в строптивых кронах; лес стоит непоколебимо и твердо, одев все острова одним сплошным покровом от берега до берега. В лесу нашло себе приют разное зверье – олень и кабан, белка и барсук, всевозможные певчие птицы. Где прежде на ровном просторе гулял ветер, теперь мирно и спокойно высится лес.

Таковая была страна, когда в ней поселились люди Каменного века.

Дания всплыла из моря низкими голыми отмелями после того, как лед стаял; движущийся ледяной покров приносил с норвежских гор глину и камни, перемалывая их в песок, который оседал на дно моря по мере того, как лед таял; образовывались песчаные отмели, которые и становились затем островами. Таковы были результаты могучей деятельности Ледника, соскребавшего лишние пласты земной коры в одной стране, чтобы создавать в другом месте новые.

Великая оттепель принесла с собой влажные ветры, носившиеся над новорожденными голыми островами и островками, представлявшими собой сплошные низменности, усеянные гравием и валунами, насквозь пропитанные водой, покрытые по краям сетью заливов и протоков, а посередине – сетью озер и ручьев; вода снизу и вода сверху, постоянные ливни в течение первых столетий после великой оттепели, пока земля была еще холодная; когда потеплело, ее окутали туманы. Но в конце концов солнце и ветер одолели, просушили острова настолько, что чайка могла семенить по земле, не увязая в жидкой трясине, и с этих пор голые песчаные морские мели стали медленно и не без помощи извне превращаться в обитаемую землю.

Одними из первых появились на островах водоплавающие птицы, огромными стаями реявшие в чистом прозрачном воздухе, белые, как пена на гребнях темно-синих волн, как последний апрельский снег на черной земле, как пухлые облака, сквозь которые просвечивает солнце. Птицы спускались на острова, чтобы нестись и высиживать яйца, которые они клали между круглыми пестрыми камешками на берегу, так что их с трудом можно было отличать одни от других. Первый выводок чаек, круглых пестрых птенцов, похожих на пестрые камешки, дал островам первых коренных обитателей, принявших окраску почвы и никогда не улетавших из родных мест настолько далеко, чтобы не иметь возможности возвращаться обратно и в свою очередь выводить здесь птенцов.

Вода в озерах и других водоемах долго была холодной и такой прозрачной, что малейший камешек был виден на дне; ночные заморозки затягивали пучину хрупкими мостиками; под каменистым покровом еще целые столетия держался лед. Но мало-помалу солнце осилило, согрело воду, и она стала давать приют жизни – невидимым размножающимся росткам, водорослям и инфузориям, посеянным ветром; появились первые насекомые, занесенные с материка весенней бурей, они отложили яички в воде, которая скоро закишела личинками. Каждая лужа стала маленьким мирком, пока еще холодным и пустым; но недолго было появиться и растениям: лишаи и мхи одели многочисленные камни, и каменистые поля подернулись зеленью; птицы начали заносить кое-какие семена, другие семена приносило ветром с далеких берегов; тростник и осока укоренились в сыром грунте, папоротник раскинул свою тонкую узорчатую листву над гравием холмов, а в укромном уголке глинистого обрыва расцвел первый одуванчик, пушинка которого залетела сюда в один солнечный день еще в прошлом году и не потеряла за зиму своей всхожести.

Ветер, птицы и морское течение занесли на острова всякие споры и семена, всходившие и размножавшиеся в естественной последовательности и прежде всего – самые выносливые. Животные организмы тоже появлялись по очереди, обусловленной наличием соответствующей пищи; самыми первыми были личинки, высовывавшие из воды свои дыхальца; затем амфибии и прочая тварь, питающаяся этими личинками, а затем уже крылатые создания, живущие лягушками. В глинистых рвах поселилась саламандра, маленький дракон; жаба приютилась в уголке под влажными камнями, а пруды наполнились лягушками, которые радостным хором приветствовали первые теплые ночи и летний дождь. Когда же в воздухе всерьез запахло весной, прилетел и аист!

Выдра вышла на берег и окунулась для разнообразия в пресную воду – лакомке захотелось раков; а на больших прибрежных камнях разлеглось стадо тюленей и лаем вторило прибою; стая дельфинов неторопливо ныряла в волнах. Так страна жила долгие годы, осаждаемая стаями птиц, поливаемая дождем и посыпаемая снегом, месяцами закутанная в туманы и снова гревшая на солнышке свою наготу, когда ветер разгонял тучи. Каждую зиму все снова покрывалось льдом – озера, пески и камни, – все сливалось в одну общую твердую массу, земля промерзала на значительную глубину. Но каждую весну снова наступала оттепель, и с каждым годом на островах становилось все теплее, земля все больше просыхала и делалась пригодной почвой для растений и животных.

В прудах размножились тина и водоросли и превратили бесплодные, затопленные пространства в илистые болота. Собирались перелетные птицы: шумные полчища гогочущих гусей, лебедей и уток; голенастые птицы с тонкими клювами, которыми так удобно искать в трясине червей и улиток; кулики, бекасы и поморники – бывалые путешественники, проводящие здесь лето; прилетал чибис с растрепанным хохолком и на веки вечные устанавливал раннюю весну. Скоро и жаворонок звенел в воздухе над обнаженной первозданной землей и под льющимися сверху на его певчую голову волнами солнечного света.

Там, где птицы удобрили почву, а отмирающие мхи и лишаи образовали пласт перегноя, расцвели цветы и травы, расстелили по земле прохладный ковер; здесь же притулилась карликовая березка; ива развернула под холодным солнцем свои пушистые почки, как делает это и по сию пору; под растительным покровом земля начала кое-как просыхать после оттепели.

Скоро земля стала проходимой повсюду, и каменистые равнины и обширные заросли ивняка и березняка дали приют зайцам, мышам и прочим грызунам, а за ними следом пошла лиса, и хищные птицы закружились над гнездами. Так минула добрая тысяча лет. Олень то приходил, то уходил назад – ему было здесь недостаточно холодно; лето становилось все длиннее, и вот, мало-помалу, не торопясь, упорно и терпеливо, начал отвоевывать себе место лес.

Карликовая береза появилась одной из первых; она может расти прямо на льду, так низко склонившись к земле, что ветер не может сломить ее; она ползет да ползет себе вперед. За ней следом идет, когда становится теплее, и настоящая береза, хрупкое светлое деревцо пропускает ветер сквозь свою прозрачную шапку, осторожно пробирается вперед поодиночке, пока не размножится. Ветер воображает, будто сгоняет березу с места; на самом деле он только гонит вперед ее семена, и скоро березки все теснее смыкают свои ряды. В компании с ними устраивается осина, она дрожит вся с головы до пят, но не сдается и вместе с березой образует первый лиственный лес, воздушный и открытый. По верхушкам гуляет ветер, но внизу, меж стволами, уже есть солнечные уголки, куда ветер не проникает и где приютилась ольха. Следом за нею в лес прокрадывается и волк, а скоро вваливается и медведь, выворачивает из земли камни, ища мышей, и до отвала наедается осенью черники, прежде чем залечь на зиму в берлогу, под снежный сугроб.

Затем идет ель, темная и косматая, с узловатыми корнями, которыми она оплетает камни, чтобы удержаться. Можжевельник ползет на ветру и поднимает голову вслед за ветром, а где никто больше не хочет расти, там одевает обширные, открытые всем ветрам холмы вересковый ковер.

И после всех, когда солнце, ветер и дождь создадут достаточно благоприятные условия, в лесу появляется дуб. Он шествует медленно, шаг за шагом, протягивая вперед узловатые руки и бросая вперед свои желуди, но ему некуда торопиться, потому что он доживает до глубокой старости; березка и осинка почтительно уступают ему дорогу, отходят к болотам, а ель довольствуется бесплодными каменистыми местами; дуб же укореняется там, где чернозем пожирнее, и вместе со своими спутниками – липой, рябиной, дикой яблоней, орешником, жимолостью и боярышником – образует лес.

Возле берега дубовый лес ставит защитную стену из кривых деревьев, которые жертвуют собой, принимая на себя порывы ветра. Дальше лес выравнивается, образуя густые заросли и укромные тенистые уголки, где можно читать, как по книге, всю историю леса, начинающуюся с первых ползучих побегов карликовых деревьев и кончающуюся высокими и стройными, как колонны, стволами. Ветер сюда не проникает и носится поверху, шумит в строптивых кронах; лес стоит непоколебимо и твердо, одев все острова одним сплошным покровом от берега до берега. В лесу нашло себе приют разное зверье – олень и кабан, белка и барсук, всевозможные певчие птицы. Где прежде на ровном просторе гулял ветер, теперь мирно и спокойно высится лес.

Таковая была страна, когда в ней поселились люди Каменного века.

ЛЮДИ КАМЕННОГО ВЕКА

Что это были за люди? И они ли были первыми поселенцами на датских островах? В „Леднике" рассказывается о происхождении племени ледниковых людей, потомков Дренга. Первые из них были охотниками на мамонта; потом они связали свою жизнь с дикой лошадью и с северным оленем, и когда олень по дороге на север задержался на датских островах, могло случиться, что две-три семьи первобытного племени пришли сюда вслед за стадами оленей, но, вероятно, и ушли за ними, затерявшись где-нибудь дальше на севере и северо-востоке, в местах, где и поныне водятся северные олени. Пока Дания была степной страной, она соединялась с материком; позднее проливы опять отделили ее острова от земли.

Люди Каменного века были мореплавателями. Они явились на острова с юга, с берегов Балтики, где племя ледниковых людей осело и смешалось с туземцами – лесными людьми; родоначальниками древних датчан являются, таким образом, и те, и другие.

Сами обитатели датских островов едва ли могли бы дать исчерпывающий ответ на вопрос о своем происхождении. Лишь немногие задумывались о прошлом или имели представление о том, когда и откуда они взялись; особенно мало интересовало это молодежь, которая родилась в Становище и для которой весь мир заключался в ближайших окрестностях.

Из стариков же кое-кто помнил еще предания, перешедшие от прадедов; и порою они рассуждали между собою о тех временах, когда люди жили далеко-далеко, в ином краю, куда не добраться на челноке из выдолбленного дуба от одного новолуния до другого, плывя от одного острова к другому и даже обогнув их по всем проливам. Они рассказывали, что в том краю зимы были мягкие, в иные годы снега не выпадало вовсе; люди селились там по берегам больших рек, где всегда было вдоволь рыбы. Еще рассказывали, что здешние острова были открыты одним человеком, который и поселился тут первым. За ним уже стали приезжать другие со своими семьями. Вначале, впрочем, приезжие проводили на островах только летние месяцы, пока продолжался лов рыбы и тюленей. Наезжали сюда по большей части люди молодые и отважные, знакомые с морскими путями. С наступлением холодных ночей они пускались в обратный долгий путь – зимовать на материке.

Со временем, однако, люди научились и зимовать на островах; иные добровольно, а иные потому, что, замешкавшись, оказывались отрезанными от материка осенними бурями. Убедившись, что зимовать здесь вполне возможно, многие семьи стали проводить на островах круглый год, совсем не возвращаясь на родину.

До появления первых гостей с материка острова были безлюдны и кишмя кишели никем не пуганной дичью. И вначале птиц можно было брать прямо руками; олени безбоязненно подходили к людям и обнюхивали топоры; охотники поэтому не давали себе труда разыскивать их там, откуда пришлось бы еще с полдня волочить туши к своему лагерю, но преспокойно располагались у костра, и любопытные олени сами приходили к людям в гости, так что их можно было бить на месте. Со временем они, правда, стали осторожнее. По мере того, как охота становилась затруднительной, убавлялось и число приезжавших на острова, тем более что далеко не всех ждал одинаково приветливый прием со стороны самых первых поселенцев, завладевших страной, – иногда целые лодки с людьми исчезали бесследно. В конце концов и самый путь был забыт, и на островах не оставалось никого, кто бы помнил дорогу назад, на материк; те, которые приплыли оттуда, давным-давно перемерли. Да никто и не собирался уезжать отсюда, всем было хорошо и здесь, лишь бы их никто не трогал.

Семьи разрослись в маленькие племена, заселившие разные островки и берега больших островов. Отделенные друг от друга большими расстояниями, они не общались между собой и, по-видимому, не питали ни малейшего желания познакомиться поближе. Каждое племя жило само по себе и склонно было только своих членов считать за настоящих людей, противопоставляя их всем прочим человекоподобным, низко стоящим чужакам.

И жители того маленького охотничьего и рыбацкого Становища, где родился Гест, пребывали в приятном убеждении, что занимают центральное положение в мире.

Число их было так невелико, что все знали друг друга в лицо, не давая себе, однако, отчета в том, сколько именно их было. Когда удавалось убить оленя, каждому хватало по куску, а с прибавкой соответствующего количества устриц племя могло даже быть сытым; но уже по этому можно судить, что семья была все-таки не малая, и забота о ежедневном пропитании задавала всем достаточно работы.

Мир племени был невелик. Он ограничивался бухтой и ближайшими окрестностями фьорда да лесом, который все хорошо знали на расстоянии не дальше, нежели день пути туда и обратно для взрослого человека. Все, что лежало за пределами этого круга, было чуждо и пока ни у кого не возбуждало любопытства. Особенно все опасались забираться далеко в глубь леса: кто мог знать, что там скрывалось в чаще? Нередко случалось, что человек прибегал оттуда в Становище, едва переводя дух и совсем как одичалый, так что его друзьям приходилось валить его на землю и садиться на него, чтобы дать ему время прийти в себя. Вот что бывало с теми, кто отваживался забираться поглубже в лес; лес мог сильно испугать смельчаков.

Люди Каменного века были мореплавателями. Они явились на острова с юга, с берегов Балтики, где племя ледниковых людей осело и смешалось с туземцами – лесными людьми; родоначальниками древних датчан являются, таким образом, и те, и другие.

Сами обитатели датских островов едва ли могли бы дать исчерпывающий ответ на вопрос о своем происхождении. Лишь немногие задумывались о прошлом или имели представление о том, когда и откуда они взялись; особенно мало интересовало это молодежь, которая родилась в Становище и для которой весь мир заключался в ближайших окрестностях.

Из стариков же кое-кто помнил еще предания, перешедшие от прадедов; и порою они рассуждали между собою о тех временах, когда люди жили далеко-далеко, в ином краю, куда не добраться на челноке из выдолбленного дуба от одного новолуния до другого, плывя от одного острова к другому и даже обогнув их по всем проливам. Они рассказывали, что в том краю зимы были мягкие, в иные годы снега не выпадало вовсе; люди селились там по берегам больших рек, где всегда было вдоволь рыбы. Еще рассказывали, что здешние острова были открыты одним человеком, который и поселился тут первым. За ним уже стали приезжать другие со своими семьями. Вначале, впрочем, приезжие проводили на островах только летние месяцы, пока продолжался лов рыбы и тюленей. Наезжали сюда по большей части люди молодые и отважные, знакомые с морскими путями. С наступлением холодных ночей они пускались в обратный долгий путь – зимовать на материке.

Со временем, однако, люди научились и зимовать на островах; иные добровольно, а иные потому, что, замешкавшись, оказывались отрезанными от материка осенними бурями. Убедившись, что зимовать здесь вполне возможно, многие семьи стали проводить на островах круглый год, совсем не возвращаясь на родину.

До появления первых гостей с материка острова были безлюдны и кишмя кишели никем не пуганной дичью. И вначале птиц можно было брать прямо руками; олени безбоязненно подходили к людям и обнюхивали топоры; охотники поэтому не давали себе труда разыскивать их там, откуда пришлось бы еще с полдня волочить туши к своему лагерю, но преспокойно располагались у костра, и любопытные олени сами приходили к людям в гости, так что их можно было бить на месте. Со временем они, правда, стали осторожнее. По мере того, как охота становилась затруднительной, убавлялось и число приезжавших на острова, тем более что далеко не всех ждал одинаково приветливый прием со стороны самых первых поселенцев, завладевших страной, – иногда целые лодки с людьми исчезали бесследно. В конце концов и самый путь был забыт, и на островах не оставалось никого, кто бы помнил дорогу назад, на материк; те, которые приплыли оттуда, давным-давно перемерли. Да никто и не собирался уезжать отсюда, всем было хорошо и здесь, лишь бы их никто не трогал.

Семьи разрослись в маленькие племена, заселившие разные островки и берега больших островов. Отделенные друг от друга большими расстояниями, они не общались между собой и, по-видимому, не питали ни малейшего желания познакомиться поближе. Каждое племя жило само по себе и склонно было только своих членов считать за настоящих людей, противопоставляя их всем прочим человекоподобным, низко стоящим чужакам.

И жители того маленького охотничьего и рыбацкого Становища, где родился Гест, пребывали в приятном убеждении, что занимают центральное положение в мире.

Число их было так невелико, что все знали друг друга в лицо, не давая себе, однако, отчета в том, сколько именно их было. Когда удавалось убить оленя, каждому хватало по куску, а с прибавкой соответствующего количества устриц племя могло даже быть сытым; но уже по этому можно судить, что семья была все-таки не малая, и забота о ежедневном пропитании задавала всем достаточно работы.

Мир племени был невелик. Он ограничивался бухтой и ближайшими окрестностями фьорда да лесом, который все хорошо знали на расстоянии не дальше, нежели день пути туда и обратно для взрослого человека. Все, что лежало за пределами этого круга, было чуждо и пока ни у кого не возбуждало любопытства. Особенно все опасались забираться далеко в глубь леса: кто мог знать, что там скрывалось в чаще? Нередко случалось, что человек прибегал оттуда в Становище, едва переводя дух и совсем как одичалый, так что его друзьям приходилось валить его на землю и садиться на него, чтобы дать ему время прийти в себя. Вот что бывало с теми, кто отваживался забираться поглубже в лес; лес мог сильно испугать смельчаков.