Вместе с тем, в обществе накапливается больше негативных (антидиалектических) противоречий. Их природа совершенно иная. Чаще всего их называют ошибками. Они проистекают из ошибочных действий социально-экономических субъектов, составляющих человеческий фактор. Таким образом, именно от человеческого фактора в конечном итоге зависят успехи в общественном развитии. Ссылки на зависимость от объективных законов при этом возможны, но они недопустимы при решении текущих задач. Здесь во многом успех определяется действиями социально-экономических субъектов, руководствующих объективными законами. Такова диалектика объективных и субъективных факторов в экономике и в обществе в целом.

Приходится ещё раз засвидетельствовать, что и в последнее десятилетие Советской власти и в прошедшие 20 лет жизни по-капиталистически социально-экономические субъекты с решением задач успешного развития явно не справились. Более того, в последние 20 лет действия «реформаторов» привели к разрушению ранее созданного экономического и социального потенциалов. По всем экономическим и социальным показателям страна отступила назад на несколько десятилетий. Вещественный фактор общественного производства практически полностью разрушен. Остались небольшие «островки» благополучия в некоторых отраслях промышленности. Человеческий фактор, некогда один из самых производительных в мире, пришёл в полную негодность для решения задач, адекватных современной научно-технической революции. Россия, кроме периодических кризисов, постоянно пребывает в перманентном социально-экономическом кризисе и балансирует на грани политического кризиса. Чтобы избежать его, «реформаторы» стали прибегать к методам устранения всякой оппозиции, в т. ч. в отношении выбора парадигмы развития. Добиться успехов в век научно-технической революции при помощи «невидимой руки» рынка невозможно. Кто станет надеяться только на возможности рынка, тот будет неадекватен современной эпохе.

В современном мире достижения в социально-экономическом прогрессе возможны только при правильном выборе парадигмы развития и только при тщательной проработке и исполнении глобальных программ научно-технического и социально – экономического развития. Об этом свидетельствует опыт бывшего Советского Союза и весь мировой опыт.

В центре программ обычно стоят производственные, научно-технические и социальные задачи, решение которых комплексно оказывает влияние на экономику и общество в целом. В СССР после первой мировой и гражданской войны последовательно разрабатывались и реализовывались программы по повышению образовательного уровня населения, электрификации всего народного хозяйства (план ГОЭРЛО) и индустриализации. После Великой отечественной войны в СССР было реализовано несколько программ по восстановлению народного хозяйства, развитию фундаментальной и прикладной науки, по атомной промышленности, освоению космического пространства, ВПК и ядерному «зонтику». Не дошли руки только до реализации программы развития сельского хозяйства, хотя такая программа была разработана.

В современных Соединённых Штатах государство тщательно координирует и с успехом добивается реализации многих программ комплексного развития экономики и социальной сферы. Подробно об этом будет сказано в следующей теме.

СССР и США – это не единственные страны, где решались научно-технические, производственные и социальные задачи с помощью постановки общенациональных целей, разработки и реализации специальных программ. Рыночной шизофренией в этих странах никогда не страдали.

А как сегодня обстоят дела в Российской Федерации? В первое десятилетие из двадцати лет основной целью было «вбивать гвозди в гроб погребаемого коммунизма» или разрушение мощной социалистической системы хозяйствования. Что касается программ, то это были программы приватизации и взращивания крупных капиталистов. Созидательных программ не могло и быть.

Ситуация мало в чём изменилась и во второе десятилетие. Продолжается та же приватизация. Стратегические программы развития до сих пор не разрабатывались и не реализовывались. Страна пребывает в режиме выживания. Объявленные президентские программы по здравоохранению, образованию. пенсионному обеспечению и сельскому хозяйству мизерны по финансированию и, ранее были подчинены избирательным компаниям, чем повышению благосостояния народа. Стратегии как не было так и нет.

На роль стратегической программы претендует прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. Однако в этой программе отражены в лучшем случае контрольные цифры предполагаемых финансовых результатов, чем решение стратегических задач. В строгом смысле слова у России никакой стратегии нет. Страна идёт в никуда. В последние годы на роль главной цели и стратегии выдвинута модернизация. Делается попытка разработать альтернативную программу программе «Стратегия 2020». Но либеральный бомонд уступать не собирается.

Пореформенное состояние экономики и общества в целом в России никого удовлетворить не может – ни один из социальных слоёв общества, ни средний и малый бизнес, ни нынешняя власть. Исключение составляют лишь «жирные коты» – крупнейшая буржуазия. Действующая модель хозяйствования базируется на беспрецедентной эксплуатации человеческого фактора и природных ресурсов. Такой механизм способствует только истощению ранее произведённых ресурсов, но не стимулирует приращение богатства. Рано или поздно ресурсы будут исчерпаны. И что тогда?

Все прекрасно понимают – что-то надо предпринимать и выводить экономику из анабиоза. Лозунгом момента стало слово «модернизация». Давайте посмотрим, уважаемые студенты, что стоит за этим лозунгом.

Любая серьёзная экономическая или социальная программа всегда содержит в себе ответы на следующие три вопроса:

1) что необходимо сделать;

2) кто будет делать;

3) какая материально-техническая, экономическая и научная база для этой цели создана.

По сути, это не вопросы как таковые, а практические задачи, которые всегда необходимо решать при постановке и достижении целей в социально-экономическом развитии.

Что же мы видим в так называемой концепции модернизации? Цели, задачи, объекты, параметры, ожидаемые результаты не определялись и, похоже, никто не собирается определять. Абсолютно неизвестно, что же необходимо модернизировать?

Будь то концепция или программа, всегда поименно определяются социально-экономические субъекты или производители, потребители, научно исследовательские центры, управленческие структуры, которые призываются реализовывать обозначенные цели. В концепции модернизации по-российски невозможно даже понять, кому же она адресована. Призывы к олигархам участвовать в модернизации – это «глас вопиющего» в пустыне.

Наконец, о финансовых ресурсах. У государства их нет. Олигархи предпочитают «модернизировать» спортивные клубы, банки, недвижимость в богатейших странах мира. Другие предприниматели сводят концы с концами. У населения сбережений на решение такой фундаментальной проблемы недостаточно. Да и никто никаких ресурсов и не запрашивал.

Для модернизации должна быть подготовлена соответствующая научно-техническая база. Модернизацию должна осуществлять хорошо подготовленная в соответствии с требованием времени рабочая сила – научные сотрудники, конструкторы, инженеры, технологи, квалифицированные рабочие, менеджеры, социологи. Об этом пока даже и речи не ведётся. Может ли проект «Сколково» решить все эти проблемы? Ответ только отрицательный.

С точки зрения грамотного экономиста провозглашённая модернизация, это игра в детские фантики. Экономист в модернизации должен видеть экономический механизм, с объективной силой воспроизводящий этот процесс. Во-первых, на предприятиях должны быть в достатке оборотные средства для реновации и модернизации, в особенности для обновления активной части основного капитала. Кто их выделит? Частный собственник предприятия? Скорее, «рак на горе свиснет», чем «новый русский» выделит деньги на технический прогресс.

Во-вторых, модернизация вещественного фактора производства не может осуществляться под «честное слово», только за бюджетные средства или пожерствований богатых людей и иностранного капитала, Расходы по модернизации должны входить в издержки производства и возвращаться к субъекту, осуществляещему модернизацию. В советское время именно так и было при так называемой, командной экономике. Более того, после реформы А.Н. Косыгина на предприятиях стали создавать «Фонды развития производства», предназначенные для НТП.

В-третьих, при серьёзном подходе к модернизации страны, а не только бывшей деревни «Сколково», страну необходимо покрывать сетью отраслевых НИИ и конструкторскими центрами. Крупные предприятия должны превратиться в научно-производственные объединения. Такими в наше время являются все корпорации в мире. Для этого необходимо обильное финансирование науки. А в России правительственные чиновники сделали уже несколько попыток прекратить работу АН РФ.

Россия в последние 20 лет нажила ещё одну «беду». Её хорошо описал заместитель председателя (1964–1975) СО АН СССР М.П. Чемоданов. Он отмечает: «Беда ещё заключается и в том, что отечественный капитал при поддержке государства создал особое течение менеджеризма и особый тип управляющего производством. Этот тип менеджеров научили (и учат) делать деньги, не зная науки и технологии производства. Они готовы управлять любым производством. Они и извлекали деньги из участков, не дававших немедленную отдачу. Эти люди не могут брать на себя ответственность за то, чего они не знают. Более того, непознаваемое – угроза их личному благосостоянию. Разрушительные последствия действий подобного рода менеджеров могут смягчиться тем, под ними ещё ходят подлинные специалисты. Они, однако, не определяют научно-техническую политику. И все инновационные процессы национальные проекты рвутся. Понимает ли правительство, что эти менеджеры провалят любую модернизацию?» (Экономическая и философская газета. 2013. № 12).

Модернизация должна проводиться в общих национальных интересах. Только тогда эта программа может быть реализованной путём тотального преобразования всей страны. Такое возможно только при всеобщей мобилизации широких масс трудящихся, при духовном подъёме граждан, одухотворённых высокими целями. Возможен ли такой подъём в буржуазной России? Ответ и на этот вопрос вполне очевиден. Буржуазные пропагандисты буквально измываются над советскими людьми и их энтузиазмом в годы индустриализации. Только вера в будущее, самоотдача и самопожертвование широких масс трудящихся вывели СССР в ряд индустриальных стран мира. А ради кого и каких целей будут подрывать своё здоровье, и укорачивать себе жизнь учёные, конструкторы, инженеры, рабочие в современной России? Нигде в мире примеры героизма и энтузиазма при работе на буржуазию и буржуазное государство ещё не зафиксированы. За высокую оплату труда люди хорошо работать могут и работают. Но в России нищенская зарплата. Эта часть богатства общества уплывает за рубеж.

Модернизация в России – это не экономический и не социальный проект. Это – политический лозунг и не более того. Его безадресная, безсистемная и бессодержательная постановка навевает какой-то мальчишеской несерьёзностью. И это очень печально. При оценке в целом событий двадцатилетия и выбора сегодняшних путей реформирования российского общества, кроме определения неадекватности «реформаторов» требованиям времени трудно найти. Это тот «клинический случай», о котором говорил Дж. Гэлбрейт, когда опровергал идею либерального рынка. Удастся ли удержаться России на путях прогресса человеческой цивилизации?

Экономистам, в т. ч. авторам учебников по экономической теории, не следует избегать ответов на вопрос, а что же делать? Не то время в нашем Отечестве! На наш взгляд, решения могут быть следующие.

Во-первых, необходимо принципиально менять парадигму социально- экономического развития с накопления капитала у избранного круга собственников на обеспечение благосостояния трудящихся. Неважно, как это общество будет называться – народным капитализмом, социализмом, всеобщим кооперативом, социальным государством или ещё как-то, но уходить от общества чистогана необходимо, во что бы то ни стало. За 20 прошедших лет стало совершенно очевидно – криминальный капитализм на российской земле навсегда не приживётся.

Во-вторых, при выборе практических путей оживления экономики, более содержательным и адекватным современному её состоянию, был бы проект «новой индустриализации» или «реиндустриализации». В этом сомнений не должно быть, т. к. экономика в большей её части разрушена.

Новый этап индустриализации в чём-то аналогичен индустриализации 30-х гг. XX в. В то же время разница существенная. Начинать надо не с ликвидации безграмотности, как это было в советское время, а с восстановления науки, современных научно-конструкторских центров, повышения уровни подготовки необходимых экономике специалистов в вузах, колледжах и профессиональных училищах. После тщательной подготовки человеческого фактора и одновременно с этим необходимо восстанавливать и реконструировать предприятия в соответствии с достижениями современной научно-технической революции. Стране нужны предприятия, выпускающие продукцию, необходимую покупателям страны и способную конкурировать с зарубежными образцами. Не стыдно будет поучиться у китайцев и позаимствовать их опыт. Они ушли далеко вперёд, но обойти их можно и необходимо. Сейчас же наша страна застыла в каком-то недоумении.

В-третьих, без восстановления планирования в индикативной и директивной формах решение задач прогресса невозможно. Необходимо решительно восстановить планирующие, регулирующие и координирующие управленческие структуры. Стихийный рынок полностью себя дискредитировал. Весь мир переходит к планированию экономики и социальной сферы. Во всех странах существуют различные органы планирования, регулирования и координации.

В-четвёртых, при продолжении реформ необходимо сделать акцент на отечественном опыте и исторической памяти народа. Если народ воспримет идею восстановления с задачей повышения его благосостояния, он сделает всё необходимое для возрождения Отечества. Для «абрамовичей, прохоровых, дерепасок, ходорковских» народ ничего делать с энтузиазмом не будет.

В-пятых, вместо политики финансового успеха и «финансовых пузырей» необходимо возродить идею созидательного труда на благо общества и своей семьи. Без напряжённого и творческого труда устойчивого развития и благополучия добиться невозможно.

В-шестых, модернизация в современной России может не состояться ещё по одной причине. Она не состоится из-за ложности целей. Модернизация не должна подчиняться целям накопления богатства у очень узкого круга лиц. Её целью также не должно стать собственно технологическое обновление производства. Обновление – это средство модернизации, а не её цель. Модернизацию нельзя сводить к задаче роста ВВП. Её основной целью не может быть даже стремление вывести страну на так называемые передовые позиции в научно-техническом прогрессе.

Модернизация должна подчиняться решению целого комплекса гуманистических проблем:

• восстановлению баланса между природой и человеком;

• воспроизводству полноценной личности Человека, свободного от нужды добывать себе средства к жизни;

• обеспечению всех людей содержательной и творческой работой;

• обеспечению основных социальных гарантий всем трудящимся;

• созданию надёжной защиты от внешних посягательств на суверенитет государства и территориальную целостность.

Постановка и достижение указанных целей сделает модернизацию общенациональной идеей. Без реализации названных целей модернизация становится никому не нужной. Собственно, в России так оно и есть!

Согласно теории пропорциональности, наоборот, стихийность и спонтанность являются источником диспропорциональности во всём общественном производстве, которая может быть устранена только путем сознательного воздействия на реальную экономику со стороны государства. Такую роль до конца может выполнять только социалистическое государство, защищающее интересы большинства членов общества. Буржуазное государство эту роль выполнить не в состоянии, т. к. отражает корыстные интересы крупных капиталистических собственников, т. е. меньшей части социально-экономических субъектов общества.

Положение учащихся, изучающих экономическую теорию в современной России, исключительно неблагоприятно с точки зрения получения добротных знаний по рассматриваемым проблемам. На смену идеологического однообразия при изучении марксистско-ленинской теории в советское время пришла жесткая монополия теоретического официоза капитала и новых властей, всё сводящих якобы к безусловному преимуществу над всеми известными человечеству теориями теорий либерально-рыночного фундаментализма. В России опять руководствуются «единственно верным» учением, как это было в советское время, когда однозначно давалась характеристика марксистско-ленинскому учению. Сколько же в России будет «единственно верных» учений?

От студентов утаивается материал о регулировании общественного производства со стороны государств даже в буржуазных странах, не говоря уже об историческом опыте социализма. Совершенно очевидно, что для России это оборачивается диспропорциональностью, экономическими кризисами и огромными материальными, социальными и нравственными потерями. Нынешняя экономическая политика буквально вынуждает народные массы к организованному протесту и революциям. Эту провокационную роль ныне выполняют «реформаторы». Российскими властями на вооружение берётся опыт ведущих капиталистических стран, в которых накоплен большой опыт подавления массовых протестов трудящихся. Оппозиции это надо чётко осознавать и находить эффективные методы борьбы с капиталом, присущие российскому опыту.

В защиту советского опыта хозяйствования говорит тот факт, что социалистическая экономика характеризовалась гораздо более высокими темпами роста, в сравнении с капиталистической экономикой. Здесь пока этот исторический факт не анализируется, а констатируется. В следующих темах на этот счёт будут приведены конкретные статистические показатели. Экономическая теория в советское время связывала высокие темы экономического роста, прежде всего с деятельностью государства, пытавшегося организовать планомерное пропорциональное развитие народного хозяйства. Каким бы образом не относились к опыту советской экономики современные российские капитализаторы и их идеологи, невозможно отрицать того исторического факта, что целенаправленное регулирование пропорций социалистическим государством в общественном воспроизводстве позволяло урегулировать относительную пропорциональность и обеспечивать чрезвычайно высокие темпы развития экономики и социальной сферы в течение нескольких десятилетий.

Всё это не означает, что советская экономика была во всём и всегда пропорциональной. Всякое развитие не может давать постоянной пропорциональности. Развитие, как раз наоборот, постоянно нарушает пропорции и требует их изменений. Кроме того, в советское время пропорциональность, в особенности между потреблением и производством после Второй мировой войны, постоянно нарушалась очень затратной гонкой вооружения. Главное всё-таки заключалось в том, что, несмотря на все трудности, социалистическое государство в соответствии с законом планомерности изо дня в день стремилось обеспечить пропорциональность в развитии. И очень многое удавалось. Лишь только идеологические и политические циники могут отрицать эти очевидные исторические процессы. Наступят такие времена, когда и даже в буржуазной России (во всём мире это уже делают) советский практический опыт планирования будет скрупулезно изучаться и использоваться.

Последние два десятилетия «рыночного развития» не выдерживают сравнение с периодом планирования даже с учётом всех его недостатков. «Рыночное регулирование» российской экономики характеризуется исключительно неэффективным распределением и использованием факторов общественного производства, отсутствием пропорциональности и, главное, наличием социально несправедливого вознаграждения за труд. Низкие темпы развития экономики, перемежаемые экономическими кризисами, не обеспечивают достаточного потребления материальных и духовных благ трудящимися, что отрицательно сказывается на воспроизводстве человеческого фактора.

Так называемое рыночное саморегулирование сопровождается безумным расточительством всего экономического потенциала частными собственниками. Насильственный развал державы и некогда самой крупной экономики мира спровоцировал в Российской Федерации и в СНГ колоссальные перекосы и диспропорции в экономике, последствия которых не удастся преодолеть никогда. Отремонтированное здание никогда не бывает лучше нового. Возрождается не новая Россия, как утверждает официоз, а из осколков прежней экономики пытаются слепить огромный могильный склеп. Лозунгом дня, повторим ещё раз, провозглашена модернизация. Модернизация чего! Вначале не мешало бы что-то построить, а уж потом браться за модернизацию. Именно так поступила Советская власть в 20–30-е гг. XX в. Достигнуто это было с помощью планирования. Можно лишь содрогнуться от ужаса, что стало бы со страной в смертельной схватке с фашизмом в 40-е гг., если новая власть тогда полагалась бы на «руку» рынка и не руководствовалась законом планомерного пропорционального развития.

Только что представленный автором фрагмент из истории своего Отечества наверняка будет встречен несдержанной критикой со стороны так называемых «прорабов перестройки», «новых русских» и современных буржуазных пропагандистов. Господа, хотелось бы вас уведомить. Этот и другие подобные материалы не для вас. Вы о советском опыте знаете в тысячи раз больше написанного. По большей части – это исключительно положительный опыт. Но вы об этом не говорите и не пишите, и не будете говорить и писать. И понятно почему. Вам не позволяют ваши классово-идеологические интересы, а для пропагандистов важно хоть что-то подзаработать на услужении нынешним господам. Бывшие «товарищи» ныне ничего не платят и не имеют такой возможности. Материал предназначен для молодых людей с тем, чтобы они ознакомились с объективными источниками по истории своей страны. Её экономическая история начиналась не с конца XX в., а гораздо раньше. Нувориши пытаются вытравить из сознания людей 70-летний период советской цивилизации, сделать, уважаемые студенты, из ваших дедов и отцов либо преступников, либо фигурантов из серой толпы. Между тем, вы в большинстве своём живёте в домах, построенных в советское время. Точно такое же можно сказать о школах, больницах, институтах, заводах, фабриках, нефтяных промыслах и даже о зданиях администрации Президента и Правительства Российской Федерации. Почему же мы должны забывать о советском периоде и не брать из него всё ценное и проверенное временем?

Приходится ещё раз засвидетельствовать, что и в последнее десятилетие Советской власти и в прошедшие 20 лет жизни по-капиталистически социально-экономические субъекты с решением задач успешного развития явно не справились. Более того, в последние 20 лет действия «реформаторов» привели к разрушению ранее созданного экономического и социального потенциалов. По всем экономическим и социальным показателям страна отступила назад на несколько десятилетий. Вещественный фактор общественного производства практически полностью разрушен. Остались небольшие «островки» благополучия в некоторых отраслях промышленности. Человеческий фактор, некогда один из самых производительных в мире, пришёл в полную негодность для решения задач, адекватных современной научно-технической революции. Россия, кроме периодических кризисов, постоянно пребывает в перманентном социально-экономическом кризисе и балансирует на грани политического кризиса. Чтобы избежать его, «реформаторы» стали прибегать к методам устранения всякой оппозиции, в т. ч. в отношении выбора парадигмы развития. Добиться успехов в век научно-технической революции при помощи «невидимой руки» рынка невозможно. Кто станет надеяться только на возможности рынка, тот будет неадекватен современной эпохе.

В современном мире достижения в социально-экономическом прогрессе возможны только при правильном выборе парадигмы развития и только при тщательной проработке и исполнении глобальных программ научно-технического и социально – экономического развития. Об этом свидетельствует опыт бывшего Советского Союза и весь мировой опыт.

В центре программ обычно стоят производственные, научно-технические и социальные задачи, решение которых комплексно оказывает влияние на экономику и общество в целом. В СССР после первой мировой и гражданской войны последовательно разрабатывались и реализовывались программы по повышению образовательного уровня населения, электрификации всего народного хозяйства (план ГОЭРЛО) и индустриализации. После Великой отечественной войны в СССР было реализовано несколько программ по восстановлению народного хозяйства, развитию фундаментальной и прикладной науки, по атомной промышленности, освоению космического пространства, ВПК и ядерному «зонтику». Не дошли руки только до реализации программы развития сельского хозяйства, хотя такая программа была разработана.

В современных Соединённых Штатах государство тщательно координирует и с успехом добивается реализации многих программ комплексного развития экономики и социальной сферы. Подробно об этом будет сказано в следующей теме.

СССР и США – это не единственные страны, где решались научно-технические, производственные и социальные задачи с помощью постановки общенациональных целей, разработки и реализации специальных программ. Рыночной шизофренией в этих странах никогда не страдали.

А как сегодня обстоят дела в Российской Федерации? В первое десятилетие из двадцати лет основной целью было «вбивать гвозди в гроб погребаемого коммунизма» или разрушение мощной социалистической системы хозяйствования. Что касается программ, то это были программы приватизации и взращивания крупных капиталистов. Созидательных программ не могло и быть.

Ситуация мало в чём изменилась и во второе десятилетие. Продолжается та же приватизация. Стратегические программы развития до сих пор не разрабатывались и не реализовывались. Страна пребывает в режиме выживания. Объявленные президентские программы по здравоохранению, образованию. пенсионному обеспечению и сельскому хозяйству мизерны по финансированию и, ранее были подчинены избирательным компаниям, чем повышению благосостояния народа. Стратегии как не было так и нет.

На роль стратегической программы претендует прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. Однако в этой программе отражены в лучшем случае контрольные цифры предполагаемых финансовых результатов, чем решение стратегических задач. В строгом смысле слова у России никакой стратегии нет. Страна идёт в никуда. В последние годы на роль главной цели и стратегии выдвинута модернизация. Делается попытка разработать альтернативную программу программе «Стратегия 2020». Но либеральный бомонд уступать не собирается.

Спасёт ли Россию модернизация?

Слово «модернизация» в России стало своеобразным символом ожидания и надежд практических действий по восстановлению разрушенной экономики и улучшению благосостояния народа. Оправдаются ли ожидания?Пореформенное состояние экономики и общества в целом в России никого удовлетворить не может – ни один из социальных слоёв общества, ни средний и малый бизнес, ни нынешняя власть. Исключение составляют лишь «жирные коты» – крупнейшая буржуазия. Действующая модель хозяйствования базируется на беспрецедентной эксплуатации человеческого фактора и природных ресурсов. Такой механизм способствует только истощению ранее произведённых ресурсов, но не стимулирует приращение богатства. Рано или поздно ресурсы будут исчерпаны. И что тогда?

Все прекрасно понимают – что-то надо предпринимать и выводить экономику из анабиоза. Лозунгом момента стало слово «модернизация». Давайте посмотрим, уважаемые студенты, что стоит за этим лозунгом.

Любая серьёзная экономическая или социальная программа всегда содержит в себе ответы на следующие три вопроса:

1) что необходимо сделать;

2) кто будет делать;

3) какая материально-техническая, экономическая и научная база для этой цели создана.

По сути, это не вопросы как таковые, а практические задачи, которые всегда необходимо решать при постановке и достижении целей в социально-экономическом развитии.

Что же мы видим в так называемой концепции модернизации? Цели, задачи, объекты, параметры, ожидаемые результаты не определялись и, похоже, никто не собирается определять. Абсолютно неизвестно, что же необходимо модернизировать?

Будь то концепция или программа, всегда поименно определяются социально-экономические субъекты или производители, потребители, научно исследовательские центры, управленческие структуры, которые призываются реализовывать обозначенные цели. В концепции модернизации по-российски невозможно даже понять, кому же она адресована. Призывы к олигархам участвовать в модернизации – это «глас вопиющего» в пустыне.

Наконец, о финансовых ресурсах. У государства их нет. Олигархи предпочитают «модернизировать» спортивные клубы, банки, недвижимость в богатейших странах мира. Другие предприниматели сводят концы с концами. У населения сбережений на решение такой фундаментальной проблемы недостаточно. Да и никто никаких ресурсов и не запрашивал.

Для модернизации должна быть подготовлена соответствующая научно-техническая база. Модернизацию должна осуществлять хорошо подготовленная в соответствии с требованием времени рабочая сила – научные сотрудники, конструкторы, инженеры, технологи, квалифицированные рабочие, менеджеры, социологи. Об этом пока даже и речи не ведётся. Может ли проект «Сколково» решить все эти проблемы? Ответ только отрицательный.

С точки зрения грамотного экономиста провозглашённая модернизация, это игра в детские фантики. Экономист в модернизации должен видеть экономический механизм, с объективной силой воспроизводящий этот процесс. Во-первых, на предприятиях должны быть в достатке оборотные средства для реновации и модернизации, в особенности для обновления активной части основного капитала. Кто их выделит? Частный собственник предприятия? Скорее, «рак на горе свиснет», чем «новый русский» выделит деньги на технический прогресс.

Во-вторых, модернизация вещественного фактора производства не может осуществляться под «честное слово», только за бюджетные средства или пожерствований богатых людей и иностранного капитала, Расходы по модернизации должны входить в издержки производства и возвращаться к субъекту, осуществляещему модернизацию. В советское время именно так и было при так называемой, командной экономике. Более того, после реформы А.Н. Косыгина на предприятиях стали создавать «Фонды развития производства», предназначенные для НТП.

В-третьих, при серьёзном подходе к модернизации страны, а не только бывшей деревни «Сколково», страну необходимо покрывать сетью отраслевых НИИ и конструкторскими центрами. Крупные предприятия должны превратиться в научно-производственные объединения. Такими в наше время являются все корпорации в мире. Для этого необходимо обильное финансирование науки. А в России правительственные чиновники сделали уже несколько попыток прекратить работу АН РФ.

Россия в последние 20 лет нажила ещё одну «беду». Её хорошо описал заместитель председателя (1964–1975) СО АН СССР М.П. Чемоданов. Он отмечает: «Беда ещё заключается и в том, что отечественный капитал при поддержке государства создал особое течение менеджеризма и особый тип управляющего производством. Этот тип менеджеров научили (и учат) делать деньги, не зная науки и технологии производства. Они готовы управлять любым производством. Они и извлекали деньги из участков, не дававших немедленную отдачу. Эти люди не могут брать на себя ответственность за то, чего они не знают. Более того, непознаваемое – угроза их личному благосостоянию. Разрушительные последствия действий подобного рода менеджеров могут смягчиться тем, под ними ещё ходят подлинные специалисты. Они, однако, не определяют научно-техническую политику. И все инновационные процессы национальные проекты рвутся. Понимает ли правительство, что эти менеджеры провалят любую модернизацию?» (Экономическая и философская газета. 2013. № 12).

Модернизация должна проводиться в общих национальных интересах. Только тогда эта программа может быть реализованной путём тотального преобразования всей страны. Такое возможно только при всеобщей мобилизации широких масс трудящихся, при духовном подъёме граждан, одухотворённых высокими целями. Возможен ли такой подъём в буржуазной России? Ответ и на этот вопрос вполне очевиден. Буржуазные пропагандисты буквально измываются над советскими людьми и их энтузиазмом в годы индустриализации. Только вера в будущее, самоотдача и самопожертвование широких масс трудящихся вывели СССР в ряд индустриальных стран мира. А ради кого и каких целей будут подрывать своё здоровье, и укорачивать себе жизнь учёные, конструкторы, инженеры, рабочие в современной России? Нигде в мире примеры героизма и энтузиазма при работе на буржуазию и буржуазное государство ещё не зафиксированы. За высокую оплату труда люди хорошо работать могут и работают. Но в России нищенская зарплата. Эта часть богатства общества уплывает за рубеж.

Модернизация в России – это не экономический и не социальный проект. Это – политический лозунг и не более того. Его безадресная, безсистемная и бессодержательная постановка навевает какой-то мальчишеской несерьёзностью. И это очень печально. При оценке в целом событий двадцатилетия и выбора сегодняшних путей реформирования российского общества, кроме определения неадекватности «реформаторов» требованиям времени трудно найти. Это тот «клинический случай», о котором говорил Дж. Гэлбрейт, когда опровергал идею либерального рынка. Удастся ли удержаться России на путях прогресса человеческой цивилизации?

Экономистам, в т. ч. авторам учебников по экономической теории, не следует избегать ответов на вопрос, а что же делать? Не то время в нашем Отечестве! На наш взгляд, решения могут быть следующие.

Во-первых, необходимо принципиально менять парадигму социально- экономического развития с накопления капитала у избранного круга собственников на обеспечение благосостояния трудящихся. Неважно, как это общество будет называться – народным капитализмом, социализмом, всеобщим кооперативом, социальным государством или ещё как-то, но уходить от общества чистогана необходимо, во что бы то ни стало. За 20 прошедших лет стало совершенно очевидно – криминальный капитализм на российской земле навсегда не приживётся.

Во-вторых, при выборе практических путей оживления экономики, более содержательным и адекватным современному её состоянию, был бы проект «новой индустриализации» или «реиндустриализации». В этом сомнений не должно быть, т. к. экономика в большей её части разрушена.

Новый этап индустриализации в чём-то аналогичен индустриализации 30-х гг. XX в. В то же время разница существенная. Начинать надо не с ликвидации безграмотности, как это было в советское время, а с восстановления науки, современных научно-конструкторских центров, повышения уровни подготовки необходимых экономике специалистов в вузах, колледжах и профессиональных училищах. После тщательной подготовки человеческого фактора и одновременно с этим необходимо восстанавливать и реконструировать предприятия в соответствии с достижениями современной научно-технической революции. Стране нужны предприятия, выпускающие продукцию, необходимую покупателям страны и способную конкурировать с зарубежными образцами. Не стыдно будет поучиться у китайцев и позаимствовать их опыт. Они ушли далеко вперёд, но обойти их можно и необходимо. Сейчас же наша страна застыла в каком-то недоумении.

В-третьих, без восстановления планирования в индикативной и директивной формах решение задач прогресса невозможно. Необходимо решительно восстановить планирующие, регулирующие и координирующие управленческие структуры. Стихийный рынок полностью себя дискредитировал. Весь мир переходит к планированию экономики и социальной сферы. Во всех странах существуют различные органы планирования, регулирования и координации.

В-четвёртых, при продолжении реформ необходимо сделать акцент на отечественном опыте и исторической памяти народа. Если народ воспримет идею восстановления с задачей повышения его благосостояния, он сделает всё необходимое для возрождения Отечества. Для «абрамовичей, прохоровых, дерепасок, ходорковских» народ ничего делать с энтузиазмом не будет.

В-пятых, вместо политики финансового успеха и «финансовых пузырей» необходимо возродить идею созидательного труда на благо общества и своей семьи. Без напряжённого и творческого труда устойчивого развития и благополучия добиться невозможно.

В-шестых, модернизация в современной России может не состояться ещё по одной причине. Она не состоится из-за ложности целей. Модернизация не должна подчиняться целям накопления богатства у очень узкого круга лиц. Её целью также не должно стать собственно технологическое обновление производства. Обновление – это средство модернизации, а не её цель. Модернизацию нельзя сводить к задаче роста ВВП. Её основной целью не может быть даже стремление вывести страну на так называемые передовые позиции в научно-техническом прогрессе.

Модернизация должна подчиняться решению целого комплекса гуманистических проблем:

• восстановлению баланса между природой и человеком;

• воспроизводству полноценной личности Человека, свободного от нужды добывать себе средства к жизни;

• обеспечению всех людей содержательной и творческой работой;

• обеспечению основных социальных гарантий всем трудящимся;

• созданию надёжной защиты от внешних посягательств на суверенитет государства и территориальную целостность.

Постановка и достижение указанных целей сделает модернизацию общенациональной идеей. Без реализации названных целей модернизация становится никому не нужной. Собственно, в России так оно и есть!

Относительная пропорциональность советской экономики и разрушительная диспропорциональность экономики буржуазной России

Если посмотреть на обозначенные выше проблемы с позиций теории, то нетрудно заметить, что неоклассическая теория побуждает капиталистическую экономику развиваться только на принципах саморегулирования. В политической экономии социализма в основе достижения сбалансированности всех отраслей экономики лежала теория планомерного развития. Согласно концепции общего равновесия, согласованность в экономике должна якобы достигаться, если не с помощью стихийности, то в результате спонтанности и контролируемой буржуазным государством сбалансированности сферы денежного обращения.Согласно теории пропорциональности, наоборот, стихийность и спонтанность являются источником диспропорциональности во всём общественном производстве, которая может быть устранена только путем сознательного воздействия на реальную экономику со стороны государства. Такую роль до конца может выполнять только социалистическое государство, защищающее интересы большинства членов общества. Буржуазное государство эту роль выполнить не в состоянии, т. к. отражает корыстные интересы крупных капиталистических собственников, т. е. меньшей части социально-экономических субъектов общества.

Положение учащихся, изучающих экономическую теорию в современной России, исключительно неблагоприятно с точки зрения получения добротных знаний по рассматриваемым проблемам. На смену идеологического однообразия при изучении марксистско-ленинской теории в советское время пришла жесткая монополия теоретического официоза капитала и новых властей, всё сводящих якобы к безусловному преимуществу над всеми известными человечеству теориями теорий либерально-рыночного фундаментализма. В России опять руководствуются «единственно верным» учением, как это было в советское время, когда однозначно давалась характеристика марксистско-ленинскому учению. Сколько же в России будет «единственно верных» учений?

От студентов утаивается материал о регулировании общественного производства со стороны государств даже в буржуазных странах, не говоря уже об историческом опыте социализма. Совершенно очевидно, что для России это оборачивается диспропорциональностью, экономическими кризисами и огромными материальными, социальными и нравственными потерями. Нынешняя экономическая политика буквально вынуждает народные массы к организованному протесту и революциям. Эту провокационную роль ныне выполняют «реформаторы». Российскими властями на вооружение берётся опыт ведущих капиталистических стран, в которых накоплен большой опыт подавления массовых протестов трудящихся. Оппозиции это надо чётко осознавать и находить эффективные методы борьбы с капиталом, присущие российскому опыту.

В защиту советского опыта хозяйствования говорит тот факт, что социалистическая экономика характеризовалась гораздо более высокими темпами роста, в сравнении с капиталистической экономикой. Здесь пока этот исторический факт не анализируется, а констатируется. В следующих темах на этот счёт будут приведены конкретные статистические показатели. Экономическая теория в советское время связывала высокие темы экономического роста, прежде всего с деятельностью государства, пытавшегося организовать планомерное пропорциональное развитие народного хозяйства. Каким бы образом не относились к опыту советской экономики современные российские капитализаторы и их идеологи, невозможно отрицать того исторического факта, что целенаправленное регулирование пропорций социалистическим государством в общественном воспроизводстве позволяло урегулировать относительную пропорциональность и обеспечивать чрезвычайно высокие темпы развития экономики и социальной сферы в течение нескольких десятилетий.

Всё это не означает, что советская экономика была во всём и всегда пропорциональной. Всякое развитие не может давать постоянной пропорциональности. Развитие, как раз наоборот, постоянно нарушает пропорции и требует их изменений. Кроме того, в советское время пропорциональность, в особенности между потреблением и производством после Второй мировой войны, постоянно нарушалась очень затратной гонкой вооружения. Главное всё-таки заключалось в том, что, несмотря на все трудности, социалистическое государство в соответствии с законом планомерности изо дня в день стремилось обеспечить пропорциональность в развитии. И очень многое удавалось. Лишь только идеологические и политические циники могут отрицать эти очевидные исторические процессы. Наступят такие времена, когда и даже в буржуазной России (во всём мире это уже делают) советский практический опыт планирования будет скрупулезно изучаться и использоваться.

Последние два десятилетия «рыночного развития» не выдерживают сравнение с периодом планирования даже с учётом всех его недостатков. «Рыночное регулирование» российской экономики характеризуется исключительно неэффективным распределением и использованием факторов общественного производства, отсутствием пропорциональности и, главное, наличием социально несправедливого вознаграждения за труд. Низкие темпы развития экономики, перемежаемые экономическими кризисами, не обеспечивают достаточного потребления материальных и духовных благ трудящимися, что отрицательно сказывается на воспроизводстве человеческого фактора.

Так называемое рыночное саморегулирование сопровождается безумным расточительством всего экономического потенциала частными собственниками. Насильственный развал державы и некогда самой крупной экономики мира спровоцировал в Российской Федерации и в СНГ колоссальные перекосы и диспропорции в экономике, последствия которых не удастся преодолеть никогда. Отремонтированное здание никогда не бывает лучше нового. Возрождается не новая Россия, как утверждает официоз, а из осколков прежней экономики пытаются слепить огромный могильный склеп. Лозунгом дня, повторим ещё раз, провозглашена модернизация. Модернизация чего! Вначале не мешало бы что-то построить, а уж потом браться за модернизацию. Именно так поступила Советская власть в 20–30-е гг. XX в. Достигнуто это было с помощью планирования. Можно лишь содрогнуться от ужаса, что стало бы со страной в смертельной схватке с фашизмом в 40-е гг., если новая власть тогда полагалась бы на «руку» рынка и не руководствовалась законом планомерного пропорционального развития.

Только что представленный автором фрагмент из истории своего Отечества наверняка будет встречен несдержанной критикой со стороны так называемых «прорабов перестройки», «новых русских» и современных буржуазных пропагандистов. Господа, хотелось бы вас уведомить. Этот и другие подобные материалы не для вас. Вы о советском опыте знаете в тысячи раз больше написанного. По большей части – это исключительно положительный опыт. Но вы об этом не говорите и не пишите, и не будете говорить и писать. И понятно почему. Вам не позволяют ваши классово-идеологические интересы, а для пропагандистов важно хоть что-то подзаработать на услужении нынешним господам. Бывшие «товарищи» ныне ничего не платят и не имеют такой возможности. Материал предназначен для молодых людей с тем, чтобы они ознакомились с объективными источниками по истории своей страны. Её экономическая история начиналась не с конца XX в., а гораздо раньше. Нувориши пытаются вытравить из сознания людей 70-летний период советской цивилизации, сделать, уважаемые студенты, из ваших дедов и отцов либо преступников, либо фигурантов из серой толпы. Между тем, вы в большинстве своём живёте в домах, построенных в советское время. Точно такое же можно сказать о школах, больницах, институтах, заводах, фабриках, нефтяных промыслах и даже о зданиях администрации Президента и Правительства Российской Федерации. Почему же мы должны забывать о советском периоде и не брать из него всё ценное и проверенное временем?

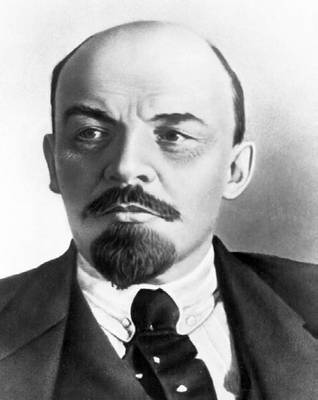

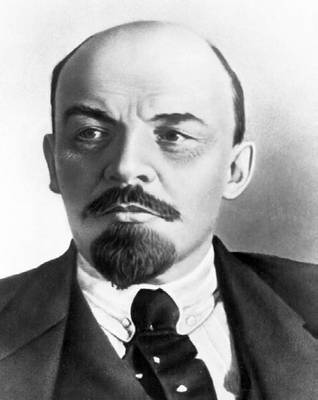

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич

Россия 1870-1924

Чесноков Дмитрий Иванович

д. ф. н., проф., акад. АПН СССР, Россия 1910-1973

Джозеф Юджин Стиглиц

профессор, неокейнсианец, Нобелевский лауреат, США р. 1943