Страница:

Таким образом, основными нормативно-правовыми актами по обеспечению безопасности в нашей стране являются:

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ.

Федеральный закон «О безопасности» от 5 марта 1992 года № 2646-1.

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ.

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ.

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ.

Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ.

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ.

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ.

Основные задачи законодательства по обеспечению безопасности:

1. Определение роли государства в решении проблемы безопасности.

2. Создание и законодательное закрепление системы безопасности, состоящей из органов государственной власти и управления, законодательных актов и материальных ресурсов.

3. Определение правомочий органов и служб, входящих в систему безопасности.

4. Определение мер, предпринимаемых государством по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций.

5. Установление обязанностей граждан и юридических лиц по обеспечению безопасности.

Обобщение изученного материала. Фронтальная беседа.

Обобщение изученного материала. Фронтальная беседа.

Вопросы для закрепления знаний.

– Какие политические документы устанавливают основы деятельности государства по обеспечению безопасности?

– Какая статья Конституции России вменяет в обязанности государства обеспечение безопасности граждан и общества?

– Какой закон определяет понятие безопасности и основные направления деятельности государства по ее обеспечению?

– Почему совокупность законодательных актов по обеспечению безопасности мы называем системой законодательных актов?

– Какие основные законы, относящиеся к этой системе, вы знаете?

– В чем состоят основные задачи законодательства по обеспечению безопасности?

Домашнее задание.

Домашнее задание.

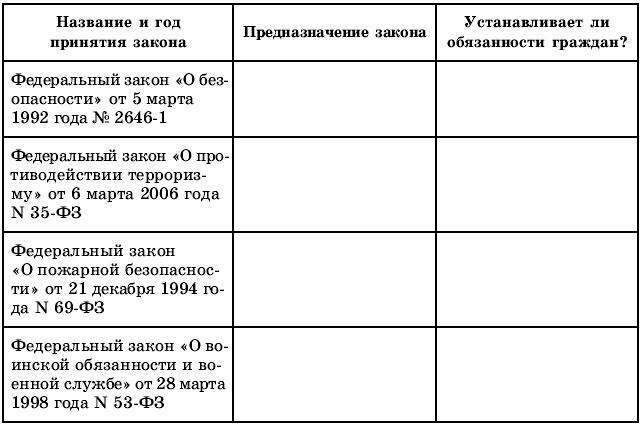

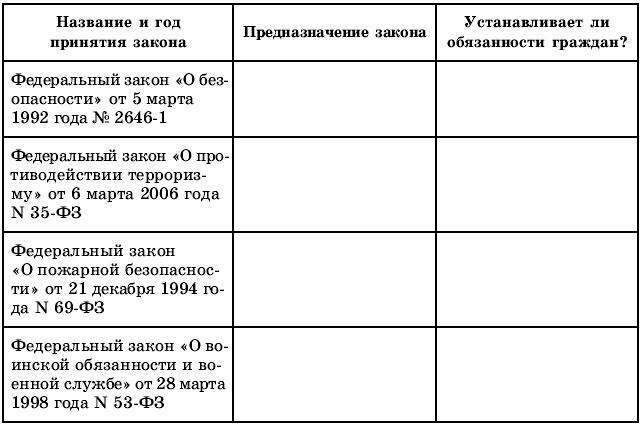

1. Заполните таблицу «Закон и его предназначение»:

2. Перечислите специальные службы и войска, входящие с систему безопасности России.

2. Перечислите специальные службы и войска, входящие с систему безопасности России.

3. Каковы задачи и основные вопросы «Военной доктрины» России?

Страницы учебника 29–32.

Федеральный закон «О безопасности». Предназначение – устанавливает обязанность всех органов государственной власти и управления обеспечивать безопасность граждан, общества и государства, вводит систему безопасности России. Обязанностей на граждан не возлагает.

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ.

Федеральный закон «О безопасности» от 5 марта 1992 года № 2646-1.

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ.

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ.

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ.

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ.

Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ.

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ.

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ.

Основные задачи законодательства по обеспечению безопасности:

1. Определение роли государства в решении проблемы безопасности.

2. Создание и законодательное закрепление системы безопасности, состоящей из органов государственной власти и управления, законодательных актов и материальных ресурсов.

3. Определение правомочий органов и служб, входящих в систему безопасности.

4. Определение мер, предпринимаемых государством по предупреждению опасных и чрезвычайных ситуаций.

5. Установление обязанностей граждан и юридических лиц по обеспечению безопасности.

Вопросы для закрепления знаний.

– Какие политические документы устанавливают основы деятельности государства по обеспечению безопасности?

– Какая статья Конституции России вменяет в обязанности государства обеспечение безопасности граждан и общества?

– Какой закон определяет понятие безопасности и основные направления деятельности государства по ее обеспечению?

– Почему совокупность законодательных актов по обеспечению безопасности мы называем системой законодательных актов?

– Какие основные законы, относящиеся к этой системе, вы знаете?

– В чем состоят основные задачи законодательства по обеспечению безопасности?

1. Заполните таблицу «Закон и его предназначение»:

3. Каковы задачи и основные вопросы «Военной доктрины» России?

Страницы учебника 29–32.

Федеральный закон «О безопасности». Предназначение – устанавливает обязанность всех органов государственной власти и управления обеспечивать безопасность граждан, общества и государства, вводит систему безопасности России. Обязанностей на граждан не возлагает.

Федеральный закон «О противодействии терроризму». Вводит государственную систему противодействия терроризму, устанавливает правомочия входящих в нее органов. Обязанностей на граждан не возлагает. Федеральный закон «О пожарной безопасности». Вводит государственную систему пожарной безопасности, устанавливает правомочия входящих в нее органов. Обязанностей на граждан не возлагает.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Понятия «воинская обязанность» и «военная служба» определяет порядок подготовки к военной службе, поступления (призыва) на нее, прохождения военной службы, увольнения с нее и других вопросов, с ней связанных. Устанавливает и конкретизирует воинскую обязанность граждан Российской Федерации.

2. Перечислите специальные службы и войска, входящие в систему безопасности России:

Вооруженные силы; федеральные органы безопасности; органы внутренних дел; органы внешней разведки; органы обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц;

налоговая служба; служба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; формирования гражданской обороны; пограничные войска; внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; служба обеспечения безопасности средств связи и информации,

таможня, природоохранные органы, органы охраны здоровья населения.

3. Каковы задачи и основные вопросы «Военной доктрины» России?

Военная доктрина Российской Федерации представляет собой совокупность официальных взглядов (установок), определяющих военно-политические, военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Ее структура:

I. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Военно-политическая обстановка

Основные угрозы военной безопасности

Обеспечение военной безопасности

Военная организация государства

Руководство военной организацией государства

II. ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Характер войн и вооруженных конфликтов

Основы применения Вооруженных сил Российской Федерации и других войск.

III. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Военно-экономическое обеспечение военной безопасности

Международное военное (военно-политическое) и военно-техническое сотрудничество

4. Какие политические документы устанавливают основы деятельности государства по обеспечению безопасности?

5. Какая статья конституции России вменяет в обязанности государства обеспечение безопасности граждан и общества?

6. Какой закон определяет понятие безопасности и основные направления деятельности государства по ее обеспечению?

7. Почему совокупность законодательных актов по обеспечению безопасности мы называем системой законодательных актов?

8. Какие основные законы, относящиеся к этой системе вы знаете?

9. В чем состоят основные задачи законодательства по обеспечению безопасности?

Изучение нового материала. Вводное слово учителя.

Изучение нового материала. Вводное слово учителя.

Одним из важнейших элементом системы безопасности России является система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях – РСЧС. Она была создана в1992 г. Постановлением Правительства РФ № 261 «О создании Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)». Именно с этого дня РСЧС существует как целостная система. В 1994 г. был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является нормативной базой деятельности системы. Но ведь стихийные бедствия и техногенные ЧС случались и ранее. Достаточно вспомнить землетрясения в Ашхабаде, Ташкенте, Спитаке, наводнения в Якутске и на Кубани, аварию на Чернобыльской АЭС.

– Какие службы тогда занимались ликвидацией последствий этих катастроф?

– Принимают ли военные участие в ликвидации последствий ЧС?

В самом названии – Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях – есть слово «предупреждение».

– Как вы считаете, что важнее – предупредить аварию или катастрофу или оперативно ликвидировать ее последствия? Несомненно, предупреждение – это важнейшая задача.

Как организована РСЧС, каковы ее задачи, какими силами и средствами она располагает – вот те вопросы, которые мы с вами сегодня вспомним.

Исторически служба предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях начала складываться очень давно, еще в Средние века. Ее первые звенья – это пожарные дружины, которые в начале своего существования были формой добровольного объединения граждан и не входили ни в одну государственную структуру. Такими же были и горноспасательные своеобразные формирования, которые создавались жителями горных районов и монахами альпийских монастырей, например монастыря Святого Бернара в Швейцарии.

В России такая система начала зарождаться только в XIX в., когда функции пожарной охраны были возложены на специальные подразделения, входившие в структуру Департамента полиции Министерства внутренних дел. В том же веке на шахтах Донбасса появились первые горноспасательные формирования, которые подчинялись дирекции шахт. Шахты, кстати, тогда были в частных руках.

После Октябрьской революции, в период расцвета всевобуча, ОСОАВИАХИМА, других военно-технических обществ и организаций, в нашей стране начали формировать первые подразделения местной противовоздушной обороны – МПВО, которые впоследствии стали базой для создания формирований гражданской обороны – еще одной структуры, предназначенной для действий в условиях ЧС. В это же время образуются подразделения военизированной горноспасательной службы, формируются спасательные подразделения на морском и речном флоте, в Министерстве путей сообщения.

Особо стоит сказать о скорой медицинской помощи и подразделениях экстремальной медицины. Появились они очень давно, но только в армии. Вся военно-полевая хирургия, еще со времен легендарного сына бога Асклепия, Махаона, который был «начальником медицинской службы» ахейского войска под Троей, была экстремальной. В XIX в. по Москве и Петербургу уже проносились кареты «скорой помощи», однако целостная система скорой и неотложной помощи был создана в министерстве здравоохранения только в 20-е – 30-е годы XX в. В послевоенные годы были созданы подразделения экстремальной медицины и в МПС.

Как уже было сказано, начиная с 60-х годов прошлого века, задача по ликвидации последствий ЧС была возложена на войска ГО, которые в то время входили в систему Министерства обороны. Однако войска ГО создавались под другие цели – они были предназначены прежде всего для защиты населения в случае военного нападения на нашу страну с применением оружия массового поражения, поэтому с последствиями ЧС они боролись не всегда эффективно. Кроме того, в их структуру не входили подразделения и учреждения, которые занимались бы прогнозированием ЧС и их предупреждением. Это серьезно снижало эффективность деятельности государства в области обеспечения безопасности граждан и общества. Прогностические и профилактические учреждения существовали тогда в СССР, но они были распылены по многочисленным министерствам и ведомствам и не имели единого координационного центра. Спасательные формирования министерств и ведомств также действовали разрозненно, их взаимодействие при крупных ЧС не отрабатывалось, а подготовка велась строго «по профилю», что также снижало уровень безопасности государства и общества.

Во второй половине 80-х годов ХХ в., в связи со снижением вероятности развязывания ядерной войны, система ГО была переориентирована на решение задач, связанных с защитой населения при различных ЧС «мирного характера». Сразу стало понятно, что войска ГО с этой задачей полноценно справиться не могут. Необходимо создание специальной структуры, предназначенной для решения таких задач, оснащения ее необходимыми техническими и иными средствами, а главное, укомплектования ее специально обученным личным составом. Конечно, богатый опыт работы частей и подразделений ГО по ликвидации последствий природных и техногенных ЧС при проведении этой реформы использовался в полной мере.

В 1992 г. создается Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях – РСЧС, предназначение которой состоит в предупреждении ЧС и ликвидации их последствий в мирное время. С принятием в 1994 г. Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» РСЧС обретает правовую базу для своей деятельности. Этот закон определяет и управляющий и организующий центр для РСЧС. В его роли выступает Министерство РФ по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. В 1995 году завершено формирование РСЧС.

Основные задачи РСЧС:

– Проведение единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС, а при возникновении ЧС – защита жизни и здоровья людей, материальных ценностей и окружающей среды.

– Формирование и внедрение правовых и экономических норм, связанных с защитой населения и территории от ЧС.

– Проведение мероприятий по защите населения и территории.

– Оповещение и информирование населения о ЧС.

– Ликвидация ЧС.

– Создание и обеспечение готовности сил и средств РСЧС.

– Выполнение мероприятий гражданской обороны.

– Оказание гуманитарной помощи.

– Подготовка руководящего состава, специалистов и обучение населения.

– Обеспечение функционирования объектов и отраслей РСЧС.

– Пропаганда среди населения значимости РСЧС в общей системе безопасности страны.

Структурно РЧСЧ (см. с. 35 учебника) состоит из формирований двух типов – одна предназначена для наблюдения (мониторинга) всех потенциально опасных сфер, объектов, направлений жизни и деятельности общества, а вторая – для ликвидации последствий ЧС.

С точки зрения иерархии в РСЧС выделяются четыре уровня – федеральный, региональный, территориальный и местный. Каждый из них располагает как своей управленческой структурой, так и своими силами и средствами.

В заключение хочется отметить, что к ликвидации последствий наиболее масштабных и опасных для граждан и общества ЧС могут привлекаться формирования ГО и войска Министерства обороны. Порядок привлечения войск Министерства обороны установлен специальными нормативно-правовыми актами, которые изучаться на уроках ОБЖ не будут.

Подведение итогов урока.

Подведение итогов урока.

Вопросы для закрепления знаний.

– Когда и каким органом власти была создана Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях?

– Каким законодательным актом определены ее цели и задачи?

– Какие основные задачи РСЧС вы знаете?

– Какова структура РСЧС по предназначению?

– Какова иерархическая структура РСЧС?

– Что является управляющим и организующим центром РСЧС?

– Какие формирования, кроме сил и средств РСЧС, могут быть привлечены к ликвидации последствий ЧС?

Домашнее задание.

Домашнее задание.

1. Составьте схему «Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

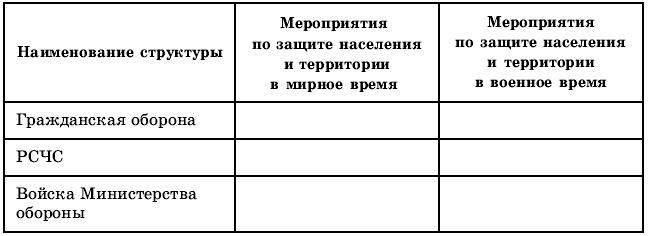

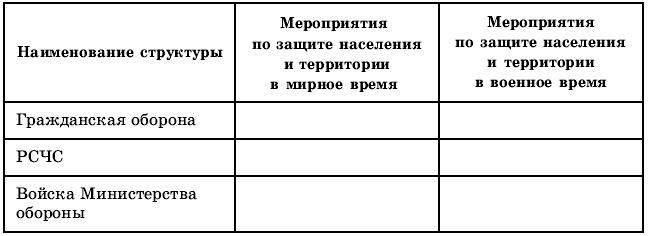

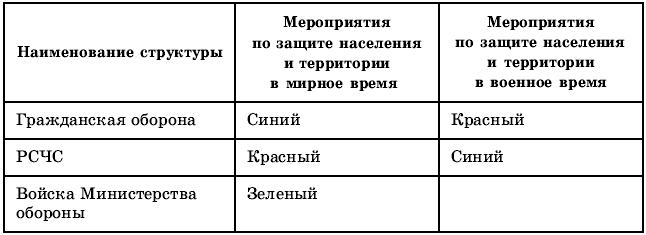

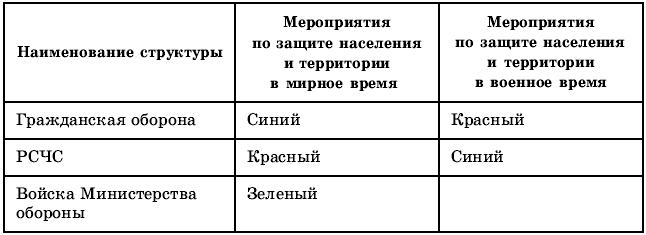

2. Заполните таблицу[5] «Государственные структуры и мероприятия по защите населения в мирное и военное время»:

3. Решите логическую задачу: в городе произошла авария на химическом предприятии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. Вблизи города и в нем самом размещены: отдел по делам ГОЧС городского муниципального образования; пожарная часть городского отдела пожарной охраны МЧС России; бригада РХБЗ военного округа; военизированная часть МЧС; батальон бригады ГО МЧС.

3. Решите логическую задачу: в городе произошла авария на химическом предприятии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ. Вблизи города и в нем самом размещены: отдел по делам ГОЧС городского муниципального образования; пожарная часть городского отдела пожарной охраны МЧС России; бригада РХБЗ военного округа; военизированная часть МЧС; батальон бригады ГО МЧС.

Определить очередность привлечения имеющихся сил и средств и их роль в ликвидации последствий аварии (штаб по ликвидации последствий, спасение населения, разбор завалов и тушение пожаров, дегазационные мероприятия).

Страницы учебника 32–36.

Урок 9 (9)

Тема: «Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и виды преступлений».

Тип урока. Урок-лекция.

Вопросы урока. 1. Понятие и виды преступлений. 2. Ответственность за уголовные преступления.

3. Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних.

Цели урока. Изучить: 1. Понятие и виды преступлений; 2. Ответственность за уголовные преступления; 3. Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних.

Оборудование. Учебник, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, слайды, плакаты.

План урока.[6]

На доске:

На доске:

Число, месяц

Тема: Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Организационный момент

Организационный момент

Проверка домашнего задания.

Проверка домашнего задания.

1. Составьте схему «Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

2. Проверка заполнения таблицы «Государственные структуры и мероприятия по защите населения в мирное и военное время».

3. Решение логической задачи (см. с. 75).

3. Решение логической задачи (см. с. 75).

Ответ:

– 1-я очередь – отдел по делам ГОЧС городского муниципального образования; Пожарная часть городского отдела Пожарной охраны МЧС России; Военизированная часть МЧС.

– 2-я очередь – батальон бригады ГО МЧС.

– 3-я очередь – бригада РХБЗ военного округа (после принятия решения в законном порядке).

– Штаб по ликвидации последствий – отдел по делам ГОЧС городского муниципального образования;

– спасение населения – военизированная часть МЧС, Бригада РХБЗ военного округа;

– разбор завалов и тушение пожаров – пожарная часть городского отдела Пожарной охраны МЧС России, – военизированная часть МЧС, батальон бригады ГО МЧС, Бригада РХБЗ военного округа

– дегазационные мероприятия – батальон бригады ГО МЧС, Бригада РХБЗ военного округа.

4. Когда и каким органом власти была создана Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях?

5. Каким законодательным актом определены ее цели и задачи?

6. Какие основные задачи РСЧС вы знаете?

7. Какова структура РСЧС по предназначению?

8. Какова иерархическая структура РСЧС?

9. Что является управляющим и организующим центром РСЧС?

10. Какие формирования, кроме сил и средств РСЧС, могут быть привлечены к ликвидации последствий ЧС?

Изучение нового материала.

Изучение нового материала.

Прежде чем говорить об уголовной ответственности, несколько слов необходимо сказать об общем понятии – юридической ответственности граждан. Юридическая ответственность – это система санкций, налагаемых государством (государственными органами, имеющими на то полномочия) на основании закона на граждан, совершивших проступок, т.е. нарушивших закон. В нашей стране существует пять видов юридической ответственности. Перечислим их по мере убывания строгости:

– уголовная ответственность;

– административная ответственность;

– дисциплинарная ответственность;

– материальная ответственность;

– гражданско-правовая ответственность.

– Что же такое преступление? УК так определяет это понятие:

преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, преступления от прочих проступков отличают:

общественная опасность;

деяние запрещено УК;

деяние совершено виновно, т.е. у гражданина, совершившего этот проступок, есть вина.

Понятие вины обычно воспринимается людьми, не знакомыми с юридическими тонкостями, просто – «хотел сделать и сделал – значит, виновен». Что же об этом говорит закон?

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

– Что такое умысел? Это желание достичь определенной цели (действия), он бывает прямой, например, вор хочет обокрасть квартиру, и косвенный. Косвенный умысел определяется законом следующим образом:

преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Например: преступник, уходя от преследования, на большой скорости въехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Ему было безразлично, переходят ли на перекрестке пешеходы дорогу, или нет. Он прекрасно понимал, что в этом случае он может сбить пешехода, причинив ему смертельную травму. Однако для преступника главным было желание скрыться от преследования, а жизнь «случайного» человека была ему глубоко безразлична.

– Все ли граждане подлежат уголовной ответственности? Конечно нет. Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. (Статья 19)

– А кто определяет вменяемость? Суд на основании заключения психиатрической экспертизы.

Далее учитель переходит к вопросу о возрасте, когда человек несет уголовно-правовую ответственность. Он предлагает учащимся обратиться к материалам учебника на стр. 36–42 и самостоятельно составить краткий конспект основных положений статьи 20 УК РФ об уголовной ответственности. После выполнения задания классом выборочно заслушиваются результаты работы.

Сообщение плана семинара на следующий урок.

Семинар рассчитан на один урок. В ходе семинара будет заслушан доклад на тему: «Преступность несовершеннолетних в нашем регионе», который будет подготовлен одним из учащихся совместно с инспектором по делам несовершеннолетних нашего отделения милиции. Время доклада – до 12 мин. Сообщение на тему «Преступления в сфере оборота наркотиков». (Источники – УК РФ и Богданчиков, Болдырев, Сурайкин «Энциклопедия независимости», Москва, 2006 г. Время – до 7 мин.)

Вопросы семинара:

1. Основные понятия уголовного права.

– Преступление.

– Вина.

– Отягчающие обстоятельства.

– Преступление, совершенное по неосторожности.

Вопросы урока. 1. Понятие и виды преступлений. 2. Ответственность за уголовные преступления.

3. Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних.

Цели урока. Изучить: 1. Понятие и виды преступлений; 2. Ответственность за уголовные преступления; 3. Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних.

Оборудование. Учебник, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, слайды, плакаты.

План урока.[6]

Число, месяц

Тема: Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Ход урока

1. Составьте схему «Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям».

2. Проверка заполнения таблицы «Государственные структуры и мероприятия по защите населения в мирное и военное время».

Ответ:

– 1-я очередь – отдел по делам ГОЧС городского муниципального образования; Пожарная часть городского отдела Пожарной охраны МЧС России; Военизированная часть МЧС.

– 2-я очередь – батальон бригады ГО МЧС.

– 3-я очередь – бригада РХБЗ военного округа (после принятия решения в законном порядке).

– Штаб по ликвидации последствий – отдел по делам ГОЧС городского муниципального образования;

– спасение населения – военизированная часть МЧС, Бригада РХБЗ военного округа;

– разбор завалов и тушение пожаров – пожарная часть городского отдела Пожарной охраны МЧС России, – военизированная часть МЧС, батальон бригады ГО МЧС, Бригада РХБЗ военного округа

– дегазационные мероприятия – батальон бригады ГО МЧС, Бригада РХБЗ военного округа.

4. Когда и каким органом власти была создана Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях?

5. Каким законодательным актом определены ее цели и задачи?

6. Какие основные задачи РСЧС вы знаете?

7. Какова структура РСЧС по предназначению?

8. Какова иерархическая структура РСЧС?

9. Что является управляющим и организующим центром РСЧС?

10. Какие формирования, кроме сил и средств РСЧС, могут быть привлечены к ликвидации последствий ЧС?

Прежде чем говорить об уголовной ответственности, несколько слов необходимо сказать об общем понятии – юридической ответственности граждан. Юридическая ответственность – это система санкций, налагаемых государством (государственными органами, имеющими на то полномочия) на основании закона на граждан, совершивших проступок, т.е. нарушивших закон. В нашей стране существует пять видов юридической ответственности. Перечислим их по мере убывания строгости:

– уголовная ответственность;

– административная ответственность;

– дисциплинарная ответственность;

– материальная ответственность;

– гражданско-правовая ответственность.

– Что же такое преступление? УК так определяет это понятие:

преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Таким образом, преступления от прочих проступков отличают:

общественная опасность;

деяние запрещено УК;

деяние совершено виновно, т.е. у гражданина, совершившего этот проступок, есть вина.

Понятие вины обычно воспринимается людьми, не знакомыми с юридическими тонкостями, просто – «хотел сделать и сделал – значит, виновен». Что же об этом говорит закон?

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

– Что такое умысел? Это желание достичь определенной цели (действия), он бывает прямой, например, вор хочет обокрасть квартиру, и косвенный. Косвенный умысел определяется законом следующим образом:

преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.

Например: преступник, уходя от преследования, на большой скорости въехал на перекресток, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Ему было безразлично, переходят ли на перекрестке пешеходы дорогу, или нет. Он прекрасно понимал, что в этом случае он может сбить пешехода, причинив ему смертельную травму. Однако для преступника главным было желание скрыться от преследования, а жизнь «случайного» человека была ему глубоко безразлична.

– Все ли граждане подлежат уголовной ответственности? Конечно нет. Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. (Статья 19)

– А кто определяет вменяемость? Суд на основании заключения психиатрической экспертизы.

Далее учитель переходит к вопросу о возрасте, когда человек несет уголовно-правовую ответственность. Он предлагает учащимся обратиться к материалам учебника на стр. 36–42 и самостоятельно составить краткий конспект основных положений статьи 20 УК РФ об уголовной ответственности. После выполнения задания классом выборочно заслушиваются результаты работы.

Сообщение плана семинара на следующий урок.

Семинар рассчитан на один урок. В ходе семинара будет заслушан доклад на тему: «Преступность несовершеннолетних в нашем регионе», который будет подготовлен одним из учащихся совместно с инспектором по делам несовершеннолетних нашего отделения милиции. Время доклада – до 12 мин. Сообщение на тему «Преступления в сфере оборота наркотиков». (Источники – УК РФ и Богданчиков, Болдырев, Сурайкин «Энциклопедия независимости», Москва, 2006 г. Время – до 7 мин.)

Вопросы семинара:

1. Основные понятия уголовного права.

– Преступление.

– Вина.

– Отягчающие обстоятельства.

– Преступление, совершенное по неосторожности.