Страница:

— Ну, тебя допрашивали?

— Сильно досаждал тебе Дюдю?

— Что ты ему сказала?

Я успокоила подружек:

— Ничего.

Вера закричала «Браво!», а Кики не поверила:

— Правду говоришь? Клянешься? Ты не сказала, что мы были с вами на крыше?

—Нет.

Все девочки признали: я вела себя что надо! Кики даже подняла свой стакан:

— Это надо спрыснуть! За твое здоровье!

Но Мишель была не согласна с другими. Слушая своих подруг, я лучше узнавала характер каждой из них. Дело было серьезное, и их реакция заставляла меня задуматься. Так Мишель, кажется, завидовала моему успеху у остальных. Успеху, который я охотно уступила бы кому угодно. Мишель сказала:

— Любой бы так поступил! Какой смысл подставлять всех под наказание?

Кики не согласилась:

— Нет, все-таки она поступила прекрасно…

А другая девочка сказала:

— Мы этого никогда не забудем.

Но Мишель продолжала:

— А потом, это же не мы нашли ключ! Если бы не ты и не Бернадетта, никто бы и не пошел на крышу!

Кики ужасно разволновалась от такой несправедливости:

— Чего ты умничаешь! Все, все хотели пойти на крышу, а ты — первая! Скажи, ну, скажи, разве ты туда не хотела?

Вера сделала нам знак замолчать, потому что надзирательница смотрела в нашу сторону. Но мы продолжали разговаривать шепотом.

Я попыталась успокоить подружек:

— Не спорьте, я же ничего не сказала…

Сюзон ласково посмотрела на меня и спросила:

— Почему ты не ешь?

— Не хочу. Я все время думаю о Бернадетте.

Кики, услышав это, сразу же заявила:

— Вроде бы пока все идет хорошо. Ей сделали какую-то операцию. На ноге.

На ноге! Балерине! Кто знает, сможет ли она вернуться к нам?!

— О, Боже мой!

Лицо Кики исказила гримаса боли.

— Но она спала…

Мишель тоже лицемерно вздохнула, однако добавила:

— Это хорошо, значит, и она ничего не могла сказать!

Кики, не зная, что еще такого сделать, чтобы доставить мне удовольствие, предложила свой десерт. Все остальные, кроме Мишель, последовали ее примеру. А Кики сказала:

— Теперь мы всегда вместе — на жизнь и на смерть!

Но я отказалась от их десертов. Кусок не лез мне в горло.

Все меня благодарят, пьют за мое здоровье, конечно, это приятно, но я бы легко отказалась от всех этих проявлений дружбы и признательности. Такая дружба, она, может быть, и прекрасна, но не дает уверенности, а я, не решаясь в этом признаться даже самой себе, ужасно боялась, боялась все больше и больше. Я предпочла бы, чтобы девочки тоже сказали правду и мне бы не пришлось отвечать одной за сделанную нами всеми глупость.

Высокая блондинка-инспекторша тоже пришла в столовую пообедать. Она наблюдала за нами с очень спокойным видом, но с такой полуулыбкой и таким взглядом, что хотелось отвернуться. Девочки были заинтригованы. Что здесь делает эта незнакомая особа? Я тихонько прошептала:

— Она из полиции!

Все будто онемели, и я сразу же поняла: они осознали еще лучше, какую ошибку мы совершили.

После обеда, как всегда, был урок танца. Учительница показала, что не одобряет меня, совсем мною не занимаясь, а как это ужасно — когда работаешь, а преподаватель делает вид, что тебя не существует, как будто ты не в счет.

После обеда, как всегда, был урок танца. Учительница показала, что не одобряет меня, совсем мною не занимаясь, а как это ужасно — когда работаешь, а преподаватель делает вид, что тебя не существует, как будто ты не в счет.

Все шло, как обычно, и не так, как обычно. Чувствовалось: что-то произошло. Я зря старалась, мне не хватало мужества. Сердце было не на месте, и показное безразличие мадемуазель Обер ужасно расстраивало меня, я ведь понимала, что она думает. После необычайной благосклонности, которую проявил по отношению ко мне месье Барлоф, я смогла так провиниться! Учительница права: я не заслуживаю уважения!

Урок кончился, мы сделали глубокий реверанс. После этого полагалось еще раз присесть перед учительницей, а она должна протянуть каждой из нас руку. Когда подошла я, она не дала мне руки и сказала:

— Не люблю непослушных!

Я чуть не заплакала. Надзирательница собрала нас и повела на сцену, на репетицию балета «Как живая».

Увы, я была слишком встревожена, чтобы просто радоваться новой встрече с месье Барлофом. Я очень хотела увидеться с ним и в то же время боялась: вдруг он тоже сердится, вдруг и он станет ругать меня за вчерашнее. Но, казалось, он был не в курсе. Для него существовал только танец, только балет, который он собирался поставить. Он слишком велик для наших мелких историй. И вообще в Опере дети существуют как бы отдельно от взрослых: да, мы ими восхищаемся, но они… они нас не замечают.

Репетиция началась. Балет будет очень забавный, потому что кукла Галатея все время надоедает своему создателю, чтобы он занимался ею. Галатеи не было бы без него, и она ревнует его ко всем и ко всему. Я себя чувствовала именно так, как эта кукла. В Опере месье Барлоф был для меня всем, потому что он олицетворял собой Балет.

Там есть одна сцена, когда создатель куклы, прогуливаясь с ней в парке, хочет поухаживать за хорошенькой няней, и кукла ужасно сердится. Это очень смешно, но одновременно и печально, потому что кукла боится остаться одинокой и заброшенной. Роль хорошенькой няни исполняет мадемуазель Лоренц. В жизни не видела таких нянь — ни в Тюильри, ни в Булонском лесу!

Работа была в самом разгаре, и я уже потихоньку начинала чувствовать себя счастливой, когда явился Дюмонтье. Он остановил репетицию, правда, извинился, но остановил. Мэтра это привело в бешенство.

— Простите, мэтр, но Надаль вызывают в Дирекцию.

Какой ужас, какое несчастье! Все из-за меня!

Мэтр нетерпеливо и свысока заметил, что он репетирует. Но Дюмонтье настаивал:

— Это приказ. Я очень огорчен, но речь идет о необходимых формальностях.

— Для меня балет — единственная необходимость, и я не люблю, когда мне мешают!

— Мэтр, Опера — это еще и учреждение… Я постараюсь вернуть вам Надаль как можно быстрее.

— Надеюсь. Но я буду жаловаться директору.

— Так он же сам и послал меня!

Мэтр был явно недоволен, но подчинился. Что до Дюдю, то он, наоборот, даже и не скрывал, что страшно рад «победе» над месье Барлофом. Он сделал мне знак следовать за ним.

Значит, дирекция расследует несчастный случай. Дело принимает небывалый масштаб! Все смотрели на меня, и я не могла понять, то ли они смотрят с жалостью, то ли с осуждением.

Я надела свитер и увидела, — да, своими глазами увидела! — как Жюли занимает мое место! И проходит с самого начала ту сцену, которую только что танцевала я. Я еле сдерживала слезы, мне было холодно, ужасно холодно. Подружки бросали на меня печальные взгляды, и я чувствовала, что им вовсе не доставляет удовольствия видеть, как Жюли репетирует мою роль.

Я пошла за Дюмонтье. Мы отправились в Ротонду, где у разбитого стекла нас ожидала инспекторша. И начались вопросы! Да, я ходила на крышу. Зачем? Просто так, позабавиться.

Дюдю взорвался. Инспекторша пыталась его успокоить, но не тут-то было. Он кричал, что он-то не забавляется и у меня отобьет охоту забавляться. Инспекторша рассердилась. Казалось, она хочет защитить меня, но вопросы, которые она мне задавала, были все те же, что мне задавал раньше сам Дюмонтье.

— Сколько человек было на крыше?

Чтобы не предать подруг, я ответила:

— Только двое: Бернадетта и я.

Инспекторшу интересовала запертая дверь. Она хотела найти ключ, но ключ исчез. Совсем исчез, так что пожарник вынужден был открыть эту дверь отмычкой.

Это было настоящее следствие. Дюдю стеной стоял на защите правил, но инспекторша находила в нашей истории что-то странное, необъяснимое. Почему все-таки дверь оказалась сначала открытой, потом запертой? А Дюдю был уверен: мы и вышли на крышу через окно Ротонды, что было совершенно не так.

После допроса инспекторша сказала, что я могу возвращаться на репетицию. Дюмонтье скорчил рожу:

— Разве это необходимо? По-моему, ее песенка спета!

Я в ужасе уставилась на него. Что он этим хочет сказать?

Инспекторша оборвала его:

— Прошу вас!

И ее голос был таким строгим, что Дюдю замолчал. Решительно, эта женщина выглядит так, словно она на моей стороне и уж во всяком случае не обвиняет меня. Она сказала:

— Наверняка в том, что говорит малышка, есть правда. Подумайте. Если бы они вышли через окно, то не нужно было бы разбивать его, чтобы вернуться. А здесь вокруг — осколки стекла… Внутри здания… Это доказательство. Значит, они все-таки вышли на крышу через эту пресловутую дверь.

Дюдю чуть не задохнулся от злости:

— Но она же была заперта! Настолько крепко заперта, что даже и ключа-то никто не видел с обеда! Дежурный пожарник может вам это подтвердить. Когда он делает обход, то запирает дверь своей отмычкой, таково правило.

Инспекторша оставалась очень спокойной и очень упорной.

— Необходимо найти этот ключ.

Тут Дюмонтье показал себя не слишком вежливым. Он огрызнулся:

— Я вам не фокусник! В конце концов, полицию здесь представляете вы!

Инспекторша на это только улыбнулась.

Терпеливо и упрямо она продолжала меня расспрашивать. Ей было не отказать в логике, и поскольку я не говорила всей правды, для нее в моих показаниях оставались неясности. Само собой разумеется! В особенности, когда речь заходила о ключе. Ох уж этот ключ!

Днем инспекторша ходила в больницу и допрашивала там Бернадетту. Теперь она хотела сопоставить наши ответы. Бернадетта сказала ей, что мы выловили ключ в ведре с краской. «С белой», — уточнила моя подружка. Но инспекторше казалось неестественным ни с того, ни с сего начинать искать ключ в ведре с краской — хоть белой, хоть цвета детской неожиданности.

Узнав, что мы видели, как ключ упал в это ведро, и что собирались выловить его оттуда, она не могла не признать: мы действительно хотели открыть дверь… И открыли ее… Но вот как потом она оказалась запертой, — этого инспекторша не понимала.

А для Дюдю все было очень просто: мы прошли на крышу через Ротонду и вернулись тем же путем.

Но ведь осколки стекла внутри неопровержимо доказывали, что мы были заперты на крыше, что любой ценой пытались оттуда выбраться. И именно из-за этого произошел несчастный случай. А как она оказалась запертой, никто не знал.

В общем, Дюмонтье передал меня надзирательнице, поручив проводить обратно на репетицию.

Идя вдоль бесконечных коридоров, я попыталась что-нибудь разузнать. Эта надзирательница довольно милая, я стала ее расспрашивать в надежде, что она меня успокоит. Но она отвечала как-то странно: с одной стороны — вроде бы и приветливо, но с другой — так, что это тревожило еще больше.

— Что они хотят со мной сделать? — спрашивала я.

— Не знаю… Но не сходи с ума, все в жизни как-то улаживается, так или иначе… Я сама делала глупости, когда была маленькой, но, ты видишь, все у меня в порядке.

Я внимательно посмотрела на нее.

— Это правда, что вы были балериной?

Она пожала плечами.

— Правда. Всегда надеешься, что из тебя получится звезда, а потом становишься надзирательницей, или одевальщицей, или кассиршей… Тебе это не по вкусу? Ну, некоторые снимаются в кино или выходят замуж…

Ее слова еще больше опечалили меня, потому что если я не смогу танцевать, я и жить не буду!

На репетиции я снова встала на свое место, но совсем потеряла голову. Я больше не могла двигаться. Ноги у меня стали ватные, и я расплакалась.

Мадемуазель Лоренц приподняла мне голову:

— Знаешь, плохо быть плаксой… Если ты настоящая балерина, ничто не может помешать тебе танцевать!

Но я плакала все сильнее и сильнее. Месье Барлоф остановил репетицию. Он попросил всех выйти и стал меня ругать: из-за меня он потерял массу времени. Я поклялась ему наверстать все завтра.

Когда я поднялась в гримерку вместе с Жюли, все девочки уже переоделись. Мишель командовала ими, а они писали письмо Бернадетте в больницу. Все, кто был тогда на крыше, подписали его, и мне тоже нужно было подписать.

"Дорогая Бернадетта!

Мадемуазель Обер сказала нам, что твоя операция прошла хорошо. Тем лучше. Если ты уже можешь говорить, — молчи! Ни в коем случае не надо никому рассказывать, что мы были с вами на крыше. Дельфина — молодец, никому ничего не сказала. Ты же понимаешь, это очень важно для нас всех, ну, и мы на тебя рассчитываем. Лечись как следует. Целуем".

Я поставила свою подпись. Я чувствовала себя заброшенной, покинутой всеми. Мне было тяжело, даже не просто тяжело, я боялась. У Бернадетты сломана нога. Наверное, ей больно и, может быть, она никогда не сможет больше танцевать. А я чувствовала, что меня накажут, как будто я и так уже не была наказана.

Жюли переодевалась в своем уголке. Никто с ней не разговаривал. А потом она подошла и спросила, почему я плакала на сцене. И когда я не ответила, сказала:

— Наверное, потому, что я танцую твою партию?

— Да.

Мне не хотелось говорить с ней. Она — еще больше, чем всегда, — напустила на себя ироничный и снисходительный вид, который действовал на нервы. Мне показалось странным, что она вдруг так заинтересовалась моими несчастьями. А она еще, к тому же, стала выпытывать, допрашивали ли меня, да что я говорила…

— Все время одно и то же.

— Все время одно и то же.

— Будет гадостью с твоей стороны выдать остальных!

Да, ей-то повезло, ей не в чем себя упрекнуть, этой Жюли! Мне не хотелось в этом признаваться даже самой себе, но я ужасно боялась наказания.

— Месье Барлоф утешит тебя…

Я подняла голову, чтобы лучше ее видеть. Я просто не узнавала Жюли, она напоминала мне змею.

Во дворе я снова встретилась с Сюзон, Верой, Кики и Рейнетт, и они мне показали: происходит то, чего я больше всего опасалась, — месье Обри беседует с мадемуазель Обер. Фредерик казался страшно удивленным. Так оно и было, ведь наша учительница наверняка ему все сказала. Теперь он знает, что и я была с Бернадеттой на крыше, а самое худшее — он знает, что я наврала ему.

Фредерик попрощался с мадемуазель Обер и быстро пошел в нашу сторону. Мои подружки, заметив это, поспешили отойти, потому что вид у него был очень недовольный. Он взял меня за руку и потянул за собой.

Вера и Сюзон издалека делали мне ободряющие знаки. Я доплелась за Фредериком до его машины. Он открыл дверцу и жестом судьи, наказывающего преступника, указал мне на сиденье. Я безропотно села в машину, сжавшись в комочек и ожидая упреков.

— Я знаю все! С чем тебя и поздравляю! А я-то думал, ты мне доверяешь!.. Но все не так, ты солгала, провела меня, как последнего дурака!

— Это из-за мамы…

— Вот еще! У тебя же хватило смелости делать глупости, почему же не хватило, чтобы сказать правду?

— Просто смешно! Ну при чем тут это?

Делать-то глупости, может быть, очень приятно, а вот признаваться…

Мы ехали по Парижу, Фредерик молчал. Я рискнула спросить его, что он собирается сказать маме.

— Что ты лгунья… Что ты сильно провинилась… Что ты не заслуживаешь того, чтобы она тебя любила так, как любит!

Тут он на минутку остановился. Я вся дрожала. А он продолжил:

— Я мог бы и должен был бы все это сказать, но поскольку я — не доносчик, то ничего не скажу. Ничего. Я даже не увижусь с ней… Так ты будешь довольна?

— Довольна? О нет! Я вовсе не буду довольна!

Во-первых, я никогда не считала Фредерика дураком, а потом… Если мама не увидит его, это ей совсем не понравится… Просто я не хочу, чтобы она знала правду! Не хочу плохо выглядеть в ее глазах, потерять ее любовь!

Мы добрались до острова Сен-Луи. Вопреки обыкновению, вместо того, чтобы задержаться на нашем этаже, чтобы поздороваться с мамой, Фредерик оставил меня одну перед дверью. И удовольствовался тем, что сказал:

— Ты знаешь, что тебе надо делать!

Я знала, но мне это не подходило, и я решила по-прежнему молчать.

Мама работала: она стучала на машинке, пытаясь хоть немножко наверстать упущенное за время болезни. Едва я успела войти, едва успела поцеловать ее, как она с очень серьезным видом стала вглядываться в меня.

— Ну, моя дорогая, что ты можешь мне сказать по поводу этого несчастного случая?

Я растерялась: откуда она узнала? И спросила об этом.

— Мамы знают все! — ответила она.

Конечно же, я сразу подумала о Фредерике. Но мама сказала, что прочла статью в газете, и показала мне газету. Действительно, там была заметка с жирно напечатанным заголовком: «ДРАМА В ОПЕРЕ».

Драма! Да, разумеется, это настоящая драма! Я попробовала сосредоточиться, чтобы прочесть текст.

«Две маленьких ученицы балетной школы Гранд-Опера, нарушив правила, отправились играть на крыше здания. Одна из них упала. Это падение могло кончиться трагедией, сейчас девочка в тяжелом состоянии. Начато расследование».

У меня все поплыло перед глазами. Мама спросила, о какой девочке идет речь.

К счастью, там не было наших имен — кажется, не полагается писать их, если заметка о детях. Но мне пришлось ответить, что там написано о Бернадетте. Мама ужасно удивилась:

— Бернадетта! Твоя лучшая подруга!.. И ты ничего мне не сказала?

Я прошептала:

— Не сказала, чтобы не огорчать тебя.

Мама все больше и больше удивлялась.

— А Фредерик? Он тоже ничего не сказал…

— Он поклялся мне хранить тайну.

— Ты хочешь иметь тайны от меня?! Но ты же знаешь, что не должна ничего скрывать! Что же такое там случилось?

И я сказала, что Бернадетта пошла поиграть на крышу, а там упала. Мама была потрясена.

— Но это же безумие! Бедняжка! Видишь, как она наказана? Надеюсь, тебя в тот раз с ней не было?

Пришлось опять соврать! Я покачала головой и вздохнула:

— Нет, я не была с ней…

— Тем лучше. Не делай ничего, что может тебе повредить, особенно сейчас. Месье Барлоф дал тебе такую прекрасную возможность! Значит, нужно использовать ее как можно лучше. Нужно оправдать его доверие!

Оправдать доверие!!!

Нет, я не заслуживаю ничьего доверия… Потому-то я так и боюсь… Со вчерашнего дня я просто полумертвая от страха…

Мама никак не могла успокоиться, что-то она чувствовала. И еще ее очень удивило, что Фредерик не зашел поздороваться с ней, как обычно.

Вдруг она решила:

— Схожу-ка я к Фредерику — может быть, он будет разговорчивее тебя!

И поднялась к соседям.

Господи, как бы я хотела знать, что они ей там наговорят!

Когда мама вернулась, было заметно, что она огорчена. Конечно, она поссорилась со своим Фредериком, но похоже, он ничего ей про меня не сказал! Это самое главное!

Глава IV

— Сильно досаждал тебе Дюдю?

— Что ты ему сказала?

Я успокоила подружек:

— Ничего.

Вера закричала «Браво!», а Кики не поверила:

— Правду говоришь? Клянешься? Ты не сказала, что мы были с вами на крыше?

—Нет.

Все девочки признали: я вела себя что надо! Кики даже подняла свой стакан:

— Это надо спрыснуть! За твое здоровье!

Но Мишель была не согласна с другими. Слушая своих подруг, я лучше узнавала характер каждой из них. Дело было серьезное, и их реакция заставляла меня задуматься. Так Мишель, кажется, завидовала моему успеху у остальных. Успеху, который я охотно уступила бы кому угодно. Мишель сказала:

— Любой бы так поступил! Какой смысл подставлять всех под наказание?

Кики не согласилась:

— Нет, все-таки она поступила прекрасно…

А другая девочка сказала:

— Мы этого никогда не забудем.

Но Мишель продолжала:

— А потом, это же не мы нашли ключ! Если бы не ты и не Бернадетта, никто бы и не пошел на крышу!

Кики ужасно разволновалась от такой несправедливости:

— Чего ты умничаешь! Все, все хотели пойти на крышу, а ты — первая! Скажи, ну, скажи, разве ты туда не хотела?

Вера сделала нам знак замолчать, потому что надзирательница смотрела в нашу сторону. Но мы продолжали разговаривать шепотом.

Я попыталась успокоить подружек:

— Не спорьте, я же ничего не сказала…

Сюзон ласково посмотрела на меня и спросила:

— Почему ты не ешь?

— Не хочу. Я все время думаю о Бернадетте.

Кики, услышав это, сразу же заявила:

— Вроде бы пока все идет хорошо. Ей сделали какую-то операцию. На ноге.

На ноге! Балерине! Кто знает, сможет ли она вернуться к нам?!

— О, Боже мой!

Лицо Кики исказила гримаса боли.

— Но она спала…

Мишель тоже лицемерно вздохнула, однако добавила:

— Это хорошо, значит, и она ничего не могла сказать!

Кики, не зная, что еще такого сделать, чтобы доставить мне удовольствие, предложила свой десерт. Все остальные, кроме Мишель, последовали ее примеру. А Кики сказала:

— Теперь мы всегда вместе — на жизнь и на смерть!

Но я отказалась от их десертов. Кусок не лез мне в горло.

Все меня благодарят, пьют за мое здоровье, конечно, это приятно, но я бы легко отказалась от всех этих проявлений дружбы и признательности. Такая дружба, она, может быть, и прекрасна, но не дает уверенности, а я, не решаясь в этом признаться даже самой себе, ужасно боялась, боялась все больше и больше. Я предпочла бы, чтобы девочки тоже сказали правду и мне бы не пришлось отвечать одной за сделанную нами всеми глупость.

Высокая блондинка-инспекторша тоже пришла в столовую пообедать. Она наблюдала за нами с очень спокойным видом, но с такой полуулыбкой и таким взглядом, что хотелось отвернуться. Девочки были заинтригованы. Что здесь делает эта незнакомая особа? Я тихонько прошептала:

— Она из полиции!

Все будто онемели, и я сразу же поняла: они осознали еще лучше, какую ошибку мы совершили.

Все шло, как обычно, и не так, как обычно. Чувствовалось: что-то произошло. Я зря старалась, мне не хватало мужества. Сердце было не на месте, и показное безразличие мадемуазель Обер ужасно расстраивало меня, я ведь понимала, что она думает. После необычайной благосклонности, которую проявил по отношению ко мне месье Барлоф, я смогла так провиниться! Учительница права: я не заслуживаю уважения!

Урок кончился, мы сделали глубокий реверанс. После этого полагалось еще раз присесть перед учительницей, а она должна протянуть каждой из нас руку. Когда подошла я, она не дала мне руки и сказала:

— Не люблю непослушных!

Я чуть не заплакала. Надзирательница собрала нас и повела на сцену, на репетицию балета «Как живая».

Увы, я была слишком встревожена, чтобы просто радоваться новой встрече с месье Барлофом. Я очень хотела увидеться с ним и в то же время боялась: вдруг он тоже сердится, вдруг и он станет ругать меня за вчерашнее. Но, казалось, он был не в курсе. Для него существовал только танец, только балет, который он собирался поставить. Он слишком велик для наших мелких историй. И вообще в Опере дети существуют как бы отдельно от взрослых: да, мы ими восхищаемся, но они… они нас не замечают.

Репетиция началась. Балет будет очень забавный, потому что кукла Галатея все время надоедает своему создателю, чтобы он занимался ею. Галатеи не было бы без него, и она ревнует его ко всем и ко всему. Я себя чувствовала именно так, как эта кукла. В Опере месье Барлоф был для меня всем, потому что он олицетворял собой Балет.

Там есть одна сцена, когда создатель куклы, прогуливаясь с ней в парке, хочет поухаживать за хорошенькой няней, и кукла ужасно сердится. Это очень смешно, но одновременно и печально, потому что кукла боится остаться одинокой и заброшенной. Роль хорошенькой няни исполняет мадемуазель Лоренц. В жизни не видела таких нянь — ни в Тюильри, ни в Булонском лесу!

Работа была в самом разгаре, и я уже потихоньку начинала чувствовать себя счастливой, когда явился Дюмонтье. Он остановил репетицию, правда, извинился, но остановил. Мэтра это привело в бешенство.

— Простите, мэтр, но Надаль вызывают в Дирекцию.

Какой ужас, какое несчастье! Все из-за меня!

Мэтр нетерпеливо и свысока заметил, что он репетирует. Но Дюмонтье настаивал:

— Это приказ. Я очень огорчен, но речь идет о необходимых формальностях.

— Для меня балет — единственная необходимость, и я не люблю, когда мне мешают!

— Мэтр, Опера — это еще и учреждение… Я постараюсь вернуть вам Надаль как можно быстрее.

— Надеюсь. Но я буду жаловаться директору.

— Так он же сам и послал меня!

Мэтр был явно недоволен, но подчинился. Что до Дюдю, то он, наоборот, даже и не скрывал, что страшно рад «победе» над месье Барлофом. Он сделал мне знак следовать за ним.

Значит, дирекция расследует несчастный случай. Дело принимает небывалый масштаб! Все смотрели на меня, и я не могла понять, то ли они смотрят с жалостью, то ли с осуждением.

Я надела свитер и увидела, — да, своими глазами увидела! — как Жюли занимает мое место! И проходит с самого начала ту сцену, которую только что танцевала я. Я еле сдерживала слезы, мне было холодно, ужасно холодно. Подружки бросали на меня печальные взгляды, и я чувствовала, что им вовсе не доставляет удовольствия видеть, как Жюли репетирует мою роль.

Я пошла за Дюмонтье. Мы отправились в Ротонду, где у разбитого стекла нас ожидала инспекторша. И начались вопросы! Да, я ходила на крышу. Зачем? Просто так, позабавиться.

Дюдю взорвался. Инспекторша пыталась его успокоить, но не тут-то было. Он кричал, что он-то не забавляется и у меня отобьет охоту забавляться. Инспекторша рассердилась. Казалось, она хочет защитить меня, но вопросы, которые она мне задавала, были все те же, что мне задавал раньше сам Дюмонтье.

— Сколько человек было на крыше?

Чтобы не предать подруг, я ответила:

— Только двое: Бернадетта и я.

Инспекторшу интересовала запертая дверь. Она хотела найти ключ, но ключ исчез. Совсем исчез, так что пожарник вынужден был открыть эту дверь отмычкой.

Это было настоящее следствие. Дюдю стеной стоял на защите правил, но инспекторша находила в нашей истории что-то странное, необъяснимое. Почему все-таки дверь оказалась сначала открытой, потом запертой? А Дюдю был уверен: мы и вышли на крышу через окно Ротонды, что было совершенно не так.

После допроса инспекторша сказала, что я могу возвращаться на репетицию. Дюмонтье скорчил рожу:

— Разве это необходимо? По-моему, ее песенка спета!

Я в ужасе уставилась на него. Что он этим хочет сказать?

Инспекторша оборвала его:

— Прошу вас!

И ее голос был таким строгим, что Дюдю замолчал. Решительно, эта женщина выглядит так, словно она на моей стороне и уж во всяком случае не обвиняет меня. Она сказала:

— Наверняка в том, что говорит малышка, есть правда. Подумайте. Если бы они вышли через окно, то не нужно было бы разбивать его, чтобы вернуться. А здесь вокруг — осколки стекла… Внутри здания… Это доказательство. Значит, они все-таки вышли на крышу через эту пресловутую дверь.

Дюдю чуть не задохнулся от злости:

— Но она же была заперта! Настолько крепко заперта, что даже и ключа-то никто не видел с обеда! Дежурный пожарник может вам это подтвердить. Когда он делает обход, то запирает дверь своей отмычкой, таково правило.

Инспекторша оставалась очень спокойной и очень упорной.

— Необходимо найти этот ключ.

Тут Дюмонтье показал себя не слишком вежливым. Он огрызнулся:

— Я вам не фокусник! В конце концов, полицию здесь представляете вы!

Инспекторша на это только улыбнулась.

Терпеливо и упрямо она продолжала меня расспрашивать. Ей было не отказать в логике, и поскольку я не говорила всей правды, для нее в моих показаниях оставались неясности. Само собой разумеется! В особенности, когда речь заходила о ключе. Ох уж этот ключ!

Днем инспекторша ходила в больницу и допрашивала там Бернадетту. Теперь она хотела сопоставить наши ответы. Бернадетта сказала ей, что мы выловили ключ в ведре с краской. «С белой», — уточнила моя подружка. Но инспекторше казалось неестественным ни с того, ни с сего начинать искать ключ в ведре с краской — хоть белой, хоть цвета детской неожиданности.

Узнав, что мы видели, как ключ упал в это ведро, и что собирались выловить его оттуда, она не могла не признать: мы действительно хотели открыть дверь… И открыли ее… Но вот как потом она оказалась запертой, — этого инспекторша не понимала.

А для Дюдю все было очень просто: мы прошли на крышу через Ротонду и вернулись тем же путем.

Но ведь осколки стекла внутри неопровержимо доказывали, что мы были заперты на крыше, что любой ценой пытались оттуда выбраться. И именно из-за этого произошел несчастный случай. А как она оказалась запертой, никто не знал.

В общем, Дюмонтье передал меня надзирательнице, поручив проводить обратно на репетицию.

Идя вдоль бесконечных коридоров, я попыталась что-нибудь разузнать. Эта надзирательница довольно милая, я стала ее расспрашивать в надежде, что она меня успокоит. Но она отвечала как-то странно: с одной стороны — вроде бы и приветливо, но с другой — так, что это тревожило еще больше.

— Что они хотят со мной сделать? — спрашивала я.

— Не знаю… Но не сходи с ума, все в жизни как-то улаживается, так или иначе… Я сама делала глупости, когда была маленькой, но, ты видишь, все у меня в порядке.

Я внимательно посмотрела на нее.

— Это правда, что вы были балериной?

Она пожала плечами.

— Правда. Всегда надеешься, что из тебя получится звезда, а потом становишься надзирательницей, или одевальщицей, или кассиршей… Тебе это не по вкусу? Ну, некоторые снимаются в кино или выходят замуж…

Ее слова еще больше опечалили меня, потому что если я не смогу танцевать, я и жить не буду!

На репетиции я снова встала на свое место, но совсем потеряла голову. Я больше не могла двигаться. Ноги у меня стали ватные, и я расплакалась.

Мадемуазель Лоренц приподняла мне голову:

— Знаешь, плохо быть плаксой… Если ты настоящая балерина, ничто не может помешать тебе танцевать!

Но я плакала все сильнее и сильнее. Месье Барлоф остановил репетицию. Он попросил всех выйти и стал меня ругать: из-за меня он потерял массу времени. Я поклялась ему наверстать все завтра.

Когда я поднялась в гримерку вместе с Жюли, все девочки уже переоделись. Мишель командовала ими, а они писали письмо Бернадетте в больницу. Все, кто был тогда на крыше, подписали его, и мне тоже нужно было подписать.

"Дорогая Бернадетта!

Мадемуазель Обер сказала нам, что твоя операция прошла хорошо. Тем лучше. Если ты уже можешь говорить, — молчи! Ни в коем случае не надо никому рассказывать, что мы были с вами на крыше. Дельфина — молодец, никому ничего не сказала. Ты же понимаешь, это очень важно для нас всех, ну, и мы на тебя рассчитываем. Лечись как следует. Целуем".

Я поставила свою подпись. Я чувствовала себя заброшенной, покинутой всеми. Мне было тяжело, даже не просто тяжело, я боялась. У Бернадетты сломана нога. Наверное, ей больно и, может быть, она никогда не сможет больше танцевать. А я чувствовала, что меня накажут, как будто я и так уже не была наказана.

Жюли переодевалась в своем уголке. Никто с ней не разговаривал. А потом она подошла и спросила, почему я плакала на сцене. И когда я не ответила, сказала:

— Наверное, потому, что я танцую твою партию?

— Да.

Мне не хотелось говорить с ней. Она — еще больше, чем всегда, — напустила на себя ироничный и снисходительный вид, который действовал на нервы. Мне показалось странным, что она вдруг так заинтересовалась моими несчастьями. А она еще, к тому же, стала выпытывать, допрашивали ли меня, да что я говорила…

— Будет гадостью с твоей стороны выдать остальных!

Да, ей-то повезло, ей не в чем себя упрекнуть, этой Жюли! Мне не хотелось в этом признаваться даже самой себе, но я ужасно боялась наказания.

— Месье Барлоф утешит тебя…

Я подняла голову, чтобы лучше ее видеть. Я просто не узнавала Жюли, она напоминала мне змею.

Во дворе я снова встретилась с Сюзон, Верой, Кики и Рейнетт, и они мне показали: происходит то, чего я больше всего опасалась, — месье Обри беседует с мадемуазель Обер. Фредерик казался страшно удивленным. Так оно и было, ведь наша учительница наверняка ему все сказала. Теперь он знает, что и я была с Бернадеттой на крыше, а самое худшее — он знает, что я наврала ему.

Фредерик попрощался с мадемуазель Обер и быстро пошел в нашу сторону. Мои подружки, заметив это, поспешили отойти, потому что вид у него был очень недовольный. Он взял меня за руку и потянул за собой.

Вера и Сюзон издалека делали мне ободряющие знаки. Я доплелась за Фредериком до его машины. Он открыл дверцу и жестом судьи, наказывающего преступника, указал мне на сиденье. Я безропотно села в машину, сжавшись в комочек и ожидая упреков.

— Я знаю все! С чем тебя и поздравляю! А я-то думал, ты мне доверяешь!.. Но все не так, ты солгала, провела меня, как последнего дурака!

— Это из-за мамы…

— Вот еще! У тебя же хватило смелости делать глупости, почему же не хватило, чтобы сказать правду?

— Просто смешно! Ну при чем тут это?

Делать-то глупости, может быть, очень приятно, а вот признаваться…

Мы ехали по Парижу, Фредерик молчал. Я рискнула спросить его, что он собирается сказать маме.

— Что ты лгунья… Что ты сильно провинилась… Что ты не заслуживаешь того, чтобы она тебя любила так, как любит!

Тут он на минутку остановился. Я вся дрожала. А он продолжил:

— Я мог бы и должен был бы все это сказать, но поскольку я — не доносчик, то ничего не скажу. Ничего. Я даже не увижусь с ней… Так ты будешь довольна?

— Довольна? О нет! Я вовсе не буду довольна!

Во-первых, я никогда не считала Фредерика дураком, а потом… Если мама не увидит его, это ей совсем не понравится… Просто я не хочу, чтобы она знала правду! Не хочу плохо выглядеть в ее глазах, потерять ее любовь!

Мы добрались до острова Сен-Луи. Вопреки обыкновению, вместо того, чтобы задержаться на нашем этаже, чтобы поздороваться с мамой, Фредерик оставил меня одну перед дверью. И удовольствовался тем, что сказал:

— Ты знаешь, что тебе надо делать!

Я знала, но мне это не подходило, и я решила по-прежнему молчать.

Мама работала: она стучала на машинке, пытаясь хоть немножко наверстать упущенное за время болезни. Едва я успела войти, едва успела поцеловать ее, как она с очень серьезным видом стала вглядываться в меня.

— Ну, моя дорогая, что ты можешь мне сказать по поводу этого несчастного случая?

Я растерялась: откуда она узнала? И спросила об этом.

— Мамы знают все! — ответила она.

Конечно же, я сразу подумала о Фредерике. Но мама сказала, что прочла статью в газете, и показала мне газету. Действительно, там была заметка с жирно напечатанным заголовком: «ДРАМА В ОПЕРЕ».

Драма! Да, разумеется, это настоящая драма! Я попробовала сосредоточиться, чтобы прочесть текст.

«Две маленьких ученицы балетной школы Гранд-Опера, нарушив правила, отправились играть на крыше здания. Одна из них упала. Это падение могло кончиться трагедией, сейчас девочка в тяжелом состоянии. Начато расследование».

У меня все поплыло перед глазами. Мама спросила, о какой девочке идет речь.

К счастью, там не было наших имен — кажется, не полагается писать их, если заметка о детях. Но мне пришлось ответить, что там написано о Бернадетте. Мама ужасно удивилась:

— Бернадетта! Твоя лучшая подруга!.. И ты ничего мне не сказала?

Я прошептала:

— Не сказала, чтобы не огорчать тебя.

Мама все больше и больше удивлялась.

— А Фредерик? Он тоже ничего не сказал…

— Он поклялся мне хранить тайну.

— Ты хочешь иметь тайны от меня?! Но ты же знаешь, что не должна ничего скрывать! Что же такое там случилось?

И я сказала, что Бернадетта пошла поиграть на крышу, а там упала. Мама была потрясена.

— Но это же безумие! Бедняжка! Видишь, как она наказана? Надеюсь, тебя в тот раз с ней не было?

Пришлось опять соврать! Я покачала головой и вздохнула:

— Нет, я не была с ней…

— Тем лучше. Не делай ничего, что может тебе повредить, особенно сейчас. Месье Барлоф дал тебе такую прекрасную возможность! Значит, нужно использовать ее как можно лучше. Нужно оправдать его доверие!

Оправдать доверие!!!

Нет, я не заслуживаю ничьего доверия… Потому-то я так и боюсь… Со вчерашнего дня я просто полумертвая от страха…

Мама никак не могла успокоиться, что-то она чувствовала. И еще ее очень удивило, что Фредерик не зашел поздороваться с ней, как обычно.

Вдруг она решила:

— Схожу-ка я к Фредерику — может быть, он будет разговорчивее тебя!

И поднялась к соседям.

Господи, как бы я хотела знать, что они ей там наговорят!

Когда мама вернулась, было заметно, что она огорчена. Конечно, она поссорилась со своим Фредериком, но похоже, он ничего ей про меня не сказал! Это самое главное!

Глава IV

НАКАЗАНИЕ

В конце концов, я сбежала в Тюильри. Это просто трагедия! Хуже, чем все, что я могла предположить. Все сейчас в классе, а в Опере… Нет, я не могу думать об Опере… Меня выгнали! Я повторяла себе это снова и снова и никак не могла поверить. Но письмо было со мной, в моем ранце. Письмо, которое я вскрыла — как воровка! Я поступаю все хуже и хуже, я сама себя не узнаю и становлюсь все несчастнее и несчастнее.

Сегодня утром, когда я собиралась в школу, позвонили в дверь. Мама была в ванной, и я открыла сама. Консьержка разносила почту, и она сказала, что вот письмо для мадам Надаль. У меня закружилась голова. Письмо было из дирекции театра. Сама не знаю, как это пришло мне в голову, но я засунула его в ранец и сказала маме, что ошиблись дверью. Потом я ушла. Я шла, как во сне, как в дурном сне, и я даже забыла обернуться, чтобы помахать рукой маме, которая каждое утро провожает меня, глядя из окна.

На автобусной остановке я прислонилась к фонарю, разорвала конверт и прочла письмо. Меня как будто ударили ножом. Вот. Я исключена. Так написано.

Подошел мой автобус. Кондуктор поздоровался со мной, водитель ждал, пока я поднимусь по ступенькам, но я не двигалась, я просто не могла пошевелиться, и автобус ушел без меня.

Тогда я отправилась на набережную, сама не понимая, куда иду. Я заметила мадам Обри, которая возвращалась с рынка. Не надо было, чтобы она меня видела, — я спряталась за какими-то воротами.

Мадам Обри прошла мимо, я снова зашагала, двигаясь по направлению к острову. Мне хотелось звать на помощь, плакать, жаловаться маме. Я просто не знала, что делать, не понимала, что делаю сейчас.

И вдруг я столкнулась лицом к лицу с мадам Обри.

Ее заинтересовало, почему я здесь в такое время, —обычно в этот час я ехала в Оперу.

— Что ты тут делаешь, Дельфина? — спросила она. — Разве тебе не надо в школу? Может, маме стало хуже?

— Нет-нет, ей лучше!

— Тогда почему у тебя такое выражение лица? Я уж подумала: что-то случилось…

И она взяла меня за руку, чтобы отвести обратно на автобусную остановку. Как раз в этот момент большая машина выскочила с набережной де ла Турнелль, направляясь к Пти Пон. Я вырвала руку у мадам Обри, как будто испугавшись машины, и сказала какую-то глупость:

— Мне надо вернуться домой, я забыла список покупок.

Мадам Обри тем временем уже сделала знак водителю.

— Не беспокойся, я сама этим займусь.

Автобус остановился, мне пришлось подняться в салон, и у меня просто не хватило сил прощально махнуть рукой мадам Обри, которая, улыбаясь, глядела, как я уезжаю.

Я показала свой проездной кондуктору. До Оперы. Опера! От одного этого слова мне становилось плохо, я снова и снова вспоминала о письме. Я перечитала его, и само письмо словно превратилось в экран, на котором танцевали какие-то образы, напоминавшие мне о моих надеждах, моих ошибках, моем несчастье.

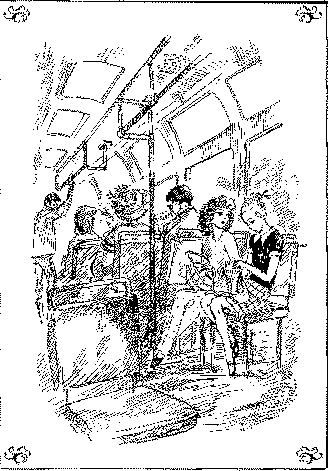

Сюзон ждала меня на остановке «Пале-Рояль». Войдя в автобус, она села рядом со мной, ей не терпелось узнать, что случилось, потому что, ожидая меня, она пропустила уже два автобуса и теперь мы могли опоздать.

Опоздать!

Она спросила:

— Ты не заболела из-за всего, что с тобой вчера сделали?

— Меня выгнали!

Сюзон вытаращила глаза:

— С ума сошла?

— Читай!

Я протянула ей письмо.

А автобус шел и шел своим маршрутом. Сюзон была потрясена:

— Бедненькая моя Дельфина! А что сказала твоя мама?

— Она не знает. Я унесла письмо. Не хочу, чтобы она знала…

— Но это же невозможно!

— Говорю тебе: не хочу!.. Вот не хочу и все! Мне стыдно!

Казалось, Сюзон и впрямь удручена.

— Но тогда всем должно быть стыдно!

Я спросила, что она сказала дома. Сюзон вроде бы смутилась:

— Ну… Ничего… В общем, я не сказала, что была с вами на крыше… Надо что-то делать…

— Конечно!

И я предложила, чтобы все, кто был тогда с нами, сознались в этом: она сама, Кики, Клаудиа, Вера, Рейнетт, в общем, все.

Но эта идея моей подружке не понравилась, она и сама очень боялась и считала, что лучше выиграть время.

— Если даже мы все и признаемся, это мало что изменит… А вот если ты пойдешь к месье Барлофу…

— С ума сошла!

Но Сюзон так не считала. Она находила свою мысль гениальной и чрезвычайно гордилась ею.

— Вовсе не сошла с ума. Говорю тебе: иди повидайся с месье Барлофом. Он тебя любит, раз сам тебя выбрал. И он ни за что не согласится танцевать без тебя. Вспомни, как он говорил с нашей учительницей! Он же всемогущ, ты знаешь… На твоем месте я сейчас же пошла бы к нему. Он все уладит.

А может, это и неплохая мысль… Но какое испытание! Как признаться мэтру, перед которым я преклоняюсь, во всем, что я наделала? Что мне ему сказать?

А может, это и неплохая мысль… Но какое испытание! Как признаться мэтру, перед которым я преклоняюсь, во всем, что я наделала? Что мне ему сказать?

Сюзон горячо откликнулась:

— Что-что! Правду!

Но я так посмотрела на нее, что она промямлила:

— Ну, то есть… То, что ты говорила вчера… Все-таки наказывать всех, если дело и так уладится…

Автобус подошел к площади Оперы. Сюзон вышла, но прежде, чем соскочить с последней ступеньки, опять обернулась ко мне.

— Иди к месье Барлофу. Он живет на следующей остановке — в отеле «Скриб».

И послала мне воздушный поцелуй.

Автобус обогнул Оперу. Я сжалась в комочек на своем месте. Я чувствовала себя обесчещенной, всеми покинутой, и мне было очень тяжело видеть во дворе, за решеткой, своих подружек, которые, как каждое утро, ждали, когда за ними придут, чтобы отвести в класс… А я больше не имела права быть с ними…

Я робко подошла к отелю «Скриб». Грум* открыл передо мной дверь, и я оказалась в холле посреди толпы снующих туда-сюда людей, кажется, со всех концов света. Путешественники, туристы — никто не обращал на меня внимания.

Поскольку грум показался мне немногим старше меня, я у него и спросила, где найти месье Барлофа. Но он посоветовал мне обратиться к портье*, который — весь разукрашенный золотом — восседал в центре за огромным прилавком. Мой нос еле доставал до поверхности этого прилавка, и пришлось встать на цыпочки, чтобы спросить, как пройти к месье Барлофу.

Портье, кажется, удивился моему вопросу. Тем не менее он позвонил секретарю месье Барлофа, а тот сказал, что мэтр уже в Опере и, если я хочу его видеть, надо пойти туда. Конечно, секретарю я сказала, что я — Галатея, то есть девочка, исполняющая ее роль, и мне надо повидаться с месье Барлофом по поводу балета.

Удивленный секретарь сказал, что в таком случае нет ничего проще, как отправиться в Оперу, и что я так и должна была поступить с самого начала. Увы! Не могла же я ему признаться, что меня исключили, что этот прекрасный театр для меня теперь —запретная зона!

Сегодня утром, когда я собиралась в школу, позвонили в дверь. Мама была в ванной, и я открыла сама. Консьержка разносила почту, и она сказала, что вот письмо для мадам Надаль. У меня закружилась голова. Письмо было из дирекции театра. Сама не знаю, как это пришло мне в голову, но я засунула его в ранец и сказала маме, что ошиблись дверью. Потом я ушла. Я шла, как во сне, как в дурном сне, и я даже забыла обернуться, чтобы помахать рукой маме, которая каждое утро провожает меня, глядя из окна.

На автобусной остановке я прислонилась к фонарю, разорвала конверт и прочла письмо. Меня как будто ударили ножом. Вот. Я исключена. Так написано.

"Мадам,Исключена! С сегодняшнего дня!

вследствие тяжелого несчастного случая, произошедшего во время спектакля и явившегося результатом поведения вашей дочери, к сожалению, я вынужден принять дисциплинарные меры. Она исключена из состава учениц балетной школы при Гранд-Опера и с сегодняшнего дня больше не может ни посещать занятия, ни участвовать в репетициях и спектаклях".

Подошел мой автобус. Кондуктор поздоровался со мной, водитель ждал, пока я поднимусь по ступенькам, но я не двигалась, я просто не могла пошевелиться, и автобус ушел без меня.

Тогда я отправилась на набережную, сама не понимая, куда иду. Я заметила мадам Обри, которая возвращалась с рынка. Не надо было, чтобы она меня видела, — я спряталась за какими-то воротами.

Мадам Обри прошла мимо, я снова зашагала, двигаясь по направлению к острову. Мне хотелось звать на помощь, плакать, жаловаться маме. Я просто не знала, что делать, не понимала, что делаю сейчас.

И вдруг я столкнулась лицом к лицу с мадам Обри.

Ее заинтересовало, почему я здесь в такое время, —обычно в этот час я ехала в Оперу.

— Что ты тут делаешь, Дельфина? — спросила она. — Разве тебе не надо в школу? Может, маме стало хуже?

— Нет-нет, ей лучше!

— Тогда почему у тебя такое выражение лица? Я уж подумала: что-то случилось…

И она взяла меня за руку, чтобы отвести обратно на автобусную остановку. Как раз в этот момент большая машина выскочила с набережной де ла Турнелль, направляясь к Пти Пон. Я вырвала руку у мадам Обри, как будто испугавшись машины, и сказала какую-то глупость:

— Мне надо вернуться домой, я забыла список покупок.

Мадам Обри тем временем уже сделала знак водителю.

— Не беспокойся, я сама этим займусь.

Автобус остановился, мне пришлось подняться в салон, и у меня просто не хватило сил прощально махнуть рукой мадам Обри, которая, улыбаясь, глядела, как я уезжаю.

Я показала свой проездной кондуктору. До Оперы. Опера! От одного этого слова мне становилось плохо, я снова и снова вспоминала о письме. Я перечитала его, и само письмо словно превратилось в экран, на котором танцевали какие-то образы, напоминавшие мне о моих надеждах, моих ошибках, моем несчастье.

Сюзон ждала меня на остановке «Пале-Рояль». Войдя в автобус, она села рядом со мной, ей не терпелось узнать, что случилось, потому что, ожидая меня, она пропустила уже два автобуса и теперь мы могли опоздать.

Опоздать!

Она спросила:

— Ты не заболела из-за всего, что с тобой вчера сделали?

— Меня выгнали!

Сюзон вытаращила глаза:

— С ума сошла?

— Читай!

Я протянула ей письмо.

А автобус шел и шел своим маршрутом. Сюзон была потрясена:

— Бедненькая моя Дельфина! А что сказала твоя мама?

— Она не знает. Я унесла письмо. Не хочу, чтобы она знала…

— Но это же невозможно!

— Говорю тебе: не хочу!.. Вот не хочу и все! Мне стыдно!

Казалось, Сюзон и впрямь удручена.

— Но тогда всем должно быть стыдно!

Я спросила, что она сказала дома. Сюзон вроде бы смутилась:

— Ну… Ничего… В общем, я не сказала, что была с вами на крыше… Надо что-то делать…

— Конечно!

И я предложила, чтобы все, кто был тогда с нами, сознались в этом: она сама, Кики, Клаудиа, Вера, Рейнетт, в общем, все.

Но эта идея моей подружке не понравилась, она и сама очень боялась и считала, что лучше выиграть время.

— Если даже мы все и признаемся, это мало что изменит… А вот если ты пойдешь к месье Барлофу…

— С ума сошла!

Но Сюзон так не считала. Она находила свою мысль гениальной и чрезвычайно гордилась ею.

— Вовсе не сошла с ума. Говорю тебе: иди повидайся с месье Барлофом. Он тебя любит, раз сам тебя выбрал. И он ни за что не согласится танцевать без тебя. Вспомни, как он говорил с нашей учительницей! Он же всемогущ, ты знаешь… На твоем месте я сейчас же пошла бы к нему. Он все уладит.

Сюзон горячо откликнулась:

— Что-что! Правду!

Но я так посмотрела на нее, что она промямлила:

— Ну, то есть… То, что ты говорила вчера… Все-таки наказывать всех, если дело и так уладится…

Автобус подошел к площади Оперы. Сюзон вышла, но прежде, чем соскочить с последней ступеньки, опять обернулась ко мне.

— Иди к месье Барлофу. Он живет на следующей остановке — в отеле «Скриб».

И послала мне воздушный поцелуй.

Автобус обогнул Оперу. Я сжалась в комочек на своем месте. Я чувствовала себя обесчещенной, всеми покинутой, и мне было очень тяжело видеть во дворе, за решеткой, своих подружек, которые, как каждое утро, ждали, когда за ними придут, чтобы отвести в класс… А я больше не имела права быть с ними…

Я робко подошла к отелю «Скриб». Грум* открыл передо мной дверь, и я оказалась в холле посреди толпы снующих туда-сюда людей, кажется, со всех концов света. Путешественники, туристы — никто не обращал на меня внимания.

Поскольку грум показался мне немногим старше меня, я у него и спросила, где найти месье Барлофа. Но он посоветовал мне обратиться к портье*, который — весь разукрашенный золотом — восседал в центре за огромным прилавком. Мой нос еле доставал до поверхности этого прилавка, и пришлось встать на цыпочки, чтобы спросить, как пройти к месье Барлофу.

Портье, кажется, удивился моему вопросу. Тем не менее он позвонил секретарю месье Барлофа, а тот сказал, что мэтр уже в Опере и, если я хочу его видеть, надо пойти туда. Конечно, секретарю я сказала, что я — Галатея, то есть девочка, исполняющая ее роль, и мне надо повидаться с месье Барлофом по поводу балета.

Удивленный секретарь сказал, что в таком случае нет ничего проще, как отправиться в Оперу, и что я так и должна была поступить с самого начала. Увы! Не могла же я ему признаться, что меня исключили, что этот прекрасный театр для меня теперь —запретная зона!