Страница:

9

Сидеть сложа руки в Париже больше было невозможно.Софья Васильевна порывалась отвезти Фуфу в Виллафранку и ехать вместе с мужем в Москву, но он категорически восстал против этого, и она осталась. Сам Владимир Онуфриевич намеревался вернуться через два-три дня. И – словно в воду канул.

А ведь он оставил жену почти без денег! Не зная, что предпринять, Софья Васильевна зашла к Андре. Ее поразило, с каким видимым и даже перед нею нескрываемым пренебрежением отзывался он о ее муже. Между тем Ковалевский был убежден, что Андре его боится. Утраченная вдруг Владимиром Онуфриевичем способность объективно оценивать положение пугала Софью Васильевну больше всего, тем более что о «странном» его поведении в Москве ей сообщала Юлия Лермонтова.

«Пожалуйста, пиши мне откровенно, без обычной победной песни, – умолял и Александр брата из Виллафранки, – у всех дела идут всегда больше худо, чем хорошо; нет особенной причины, чтобы у тебя шли лучше, чем у других. Пожалуйста, сообщай подробнее о черных сторонах дела».

Но «черных сторон» Владимир не желал замечать.

«Дорогой Александр Онуфриевич, – писала Софья Васильевна в середине февраля 1882 года. – Сейчас получила Ваше письмо, и, право, беспокойство мое за будущее растет с каждым днем […].

От Юли я получила вчера письмо с странными известиями. Она пишет, что В[ладимир] О[нуфриевич] ужасно весел и радостен, «ликует», как она выражается, хотя ей, как и нам, его положение материальное представляется вовсе не радостным, и она тоже не понимает, откуда его ликование. Он сообщил ей, между прочим, что он будет высылать мне по 800 франков в месяц и что его денежные дела совсем не тревожат».

Дальше Софья Васильевна писала что-то уж совсем изумительное. Оказывается, в Париже на счет Владимира Онуфриевича (при его-то средствах!) живет какой-то Жамуль, «гениальный итальянец», изобретающий новую систему отопления. Жена итальянца в Москве, по-видимому, бедствует. И вот Владимир Онуфриевич сказал Юле, что намерен снять большую квартиру, поселить в ней эту самую мадам Жамуль, а остальные комнаты сдать в наем! «Что это означает, я решительно не понимаю, – продолжала Софья Васильевна. – И без того уж теперешнее положение тяжело, а тут еще такое удивительное отношение к нему со стороны Вл[адимира] Онуфр[иевича]. Для меня это тем страннее, что при его отъезде я ничего подобного и предполагать не могла.

[…] Если бы В[ладимир] О[нуфриевич] решился успокоиться и ограничиться университетом, то мне, конечно, необходимо было бы вернуться в Россию, и это вовсе не было бы так ужасно, если бы В.О. действительно успокоился и не губил и себя и меня вечными придумываниями […].

Работа моя, окончание которой так важно для моих планов, тоже лежит теперь нетронутой, так как я иногда по целым дням не в состоянии делать что-либо, как только ходить взад и вперед по моей комнате, как зверь в клетке.

Хоть бы какое-нибудь решение, а эта неизвестность просто убийственна».

Упорное молчание мужа не только ставило Софью Васильевну в трудное положение, но и уязвляло ее женское самолюбие. В конце концов она не выдержала и написала ему снова:

«Любезный Влад[имир] Онуф[риевич].

Из того обстоятельства, что ты не пишешь не только мне, но и твоему брату, я заключаю, что, по всей вероятности дела твои идут очень плохо, et tu manges les sangs64, как говорят французы, придумывая, как бы поскорее соорудить какую-нибудь такую штуку, чтобы разбогатеть. Это меня ужасно тревожит, и чем серьезнее и хладнокровнее я обсуждаю наше положение, тем более увеличивается мой страх, как бы твоя «погоня за наживой» не привела к плачевным результатам.

Я с моей стороны готова сделать решительно все, чтобы облегчить тебе заботу о нашем пропитании и не послужить предлогом к киданию в предприятия […].

Если ты напишешь, что можешь, не надрывая живота и не компрометируя твое положение в университете, выделить мне 800 фр[анков] в месяц (откуда?), то я покамест буду продолжать жить в Париже; если же у тебя в настоящую минуту никаких разумных и не компрометирующих тебя ресурсов, кроме университетского жалования, нет, то надо, разумеется, придумать другую комбинацию для нас.

Может быть, твой брат согласится взять к себе Фуфу и М[арию] Дм[итриевну] на все лето за 200 – 300 фр[анков] в месяц, а я проживу в Берлине тоже приблизительно на такую же сумму. Если же и это еще слишком дорого, то, разумеется, не остается ничего, как вернуться в Москву.

Прошу тебя, напиши мне откровенно о положении твоих дел и твои надежды.

[…] Относительно наших взаимных отношений тебе беспокоиться нечего. Наши натуры такие разные, что ты имеешь способность иногда на время сводить меня с ума, но лишь только я предоставлена самой себе, я возвращаюсь к рассудку, и, обсуждая все хладнокровно, я нахожу, что ты совершенно прав, что самое лучшее нам пожить отдельно друг от друга. Ни злобы я против тебя не чувствую, ни желания во что бы то ни стало вмешиваться в твою жизнь. Поверь, что если только финансы или отсутствие их, не обрежет нам все крылья, то я тебе ни в чем помехой не буду. Но еще раз повторяю тебе, не старайся разбогатеть a tout prix65, ты довольно проучен опытом, как это опасно.

Твоя Софа.

Фуфа здорова».

Что это? Окончательный разрыв? Или очередной зигзаг, каприз, вызванный взвинченностью нервов и настроением минуты?

Этого Владимир Онуфриевич не знал, да и мысли его были направлены на другое. 800 франков в месяц! Взять их было неоткуда, а признаться в этом – совершенно невозможно. Когда-то отец Софы выручил его в трудный момент, и потом эти деньги были вычтены из ее наследства. А оставшиеся тридцать тысяч поглотили злосчастные питерские постройки… Конечно, то была их совместная ошибка. Но Владимир Онуфриевич полагал, что вся ответственность лежит на нем одном. Как же после этого написать жене, что он не может высылать ей жалкие 800 франков в месяц?..

Не получая никакого ответа, Софья Васильевна, списавшись с Александром Онуфриевичем, решилась отправить Фуфу с няней к нему в Виллафранку. Правда, в день их отъезда она получила телеграмму от мужа: «Будешь получать 800 франков. Дела хороши». Она заколебалась: стоит ли разлучаться с дочерью? Но в тот же день пришло письмо от Юли. По ее наблюдению, у Владимира Онуфриевича не было ни денег, ни сколько-нибудь определенных надежд; он просто храбрится, писала она, и храбрится «очень некрасивым образом».

…Оставшись одна, Софья Васильевна рассчитала кухарку, съехала с квартиры и сняла маленькую комнатушку за 55 франков в месяц. По утрам она отправлялась в молочную лавку и съедала чашку жидкого шоколада с хлебом – стоило это 5 франков. Потом работала дома до половины седьмого, делая лишь короткий перерыв, во время которого «завтракала хлебом и яблоками». Поздний обед обходился совсем дешево – 1 франк 25 сантимов.

Она переписывалась с Вейерштрассом, встречалась с французскими математиками. Работа ее быстро продвигалась вперед.

«Я полагаюсь на Вас просто, как на каменную гору, – писала она Александру Онуфриевичу, – и все мечтаю, как мы съедемся, когда у меня все устроится, будет какой-нибудь заработок и вообще определенное положение; теперь же, когда я в таком мрачном и озабоченном состоянии духа, мне, разумеется, всего лучше, когда я одна, или, по крайней мере, с людьми посторонними, которые ничего обо мне не знают».

Глава шестнадцатая

Последний год. Москва – Америка – Москва

1

В Москве Ковалевского обступила бездна разнообразных дел – все важные, срочные, необходимые.«Ввиду прогула» он должен был уплотнить график университетских занятий и читал по 5 лекций в неделю. «Я крайне доволен своей жизнью в университете, – писал он брату в первом из посланных наконец из Москвы писем, – если бы не так много посторонних работ, то чувствовал бы себя как в раю».

Получая из-за границы от друзей-ученых большое количество окаменелостей и гипсовых слепков, Владимир Онуфриевич обращался в правление университета с просьбой выделить ему казенную мебель для хранения всех этих материалов. Но начальство на его просьбы не реагировало, и он на свои (то есть на занимаемые) деньги вынужден был оборудовать геологический музей.

«Я перетащил в свой кабинет диван, кресла, письменный стол и кое-какое хозяйство и пишу тебе за чаем уже в 12 ночи, – сообщал он брату. – Только теперь я вижу, как важно иметь свой геологический угол, где можно разложиться как следует. Я прихожу домой только спать, часто в 3 ночи и с утра 9 уже сижу в кабинете. Если бы было место, поставил бы несколько горшков с цветами, но все занято, хотя моя лично комната и большая довольно. Я увешал стены картами и завтракаю чаем с рябчиком, за которым посылаю в противоположную лавку. Юленька тоже собирается не ездить домой66, а приходить завтракать ко мне».

Однажды ломового извозчика, доставившего два больших шкафа к университетскому подъезду, увидел ректор и категорически запретил вносить шкафы, так что Владимиру Онуфриевичу пришлось отвезти их обратно. А когда он вернулся, ректор сделал ему строгий выговор и приказал в два дня удалить личные вещи из служебного помещения.

Владимир Онуфриевич знал, что во всех университетах России и Европы, в том числе и в Московском, многие профессора держат на кафедре свои материалы, необходимые для научной или преподавательской работы, и никого это не беспокоит. Он написал подробное объяснение в совет университета и просил вступиться за него. Конфликт был улажен, однако в душе Ковалевского осталось неприятное чувство, будто коллеги враждебно относятся к нему. Он, впрочем, не мог не сознавать, что слишком злоупотребляет вольностями, какие предоставлялись профессорам и доцентам. Никто из его сотоварищей не позволял себе настолько опаздывать к началу семестра, как он.

На отдельные лекции он тоже нередко опаздывал, и студентам подолгу приходилось его ждать. Однажды, торопливо войдя в аудиторию прямо в пальто и со шляпой под мышкой, он поднял над головой какой-то предмет, оказавшийся крылом убитой вороны, из-за которой он и задержался на улице. И тут же, взойдя на кафедру, «произнес блестящую импровизацию о развитии способности летать у позвоночных», как рассказал один из его учеников А.А.Борисяку. К сожалению, это единственное свидетельство о Ковалевском-лекторе.

Зато о «посторонних работах» Владимира Онуфриевича мы имеем немало его собственных свидетельств.

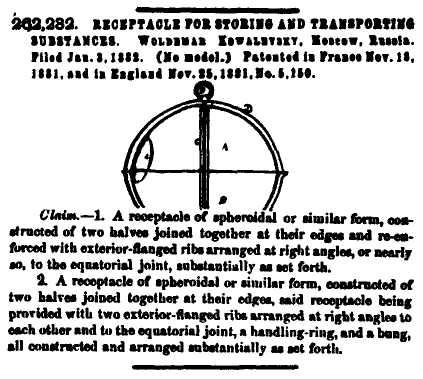

Он оформлял привилегии на изобретения – дело это еще не было доведено до конца, да так и осталось недоведенным67. Выполняя взятые на себя обязательства перед французским нефтяным обществом «Петроль», с которым вступил в неофициальный контакт, он писал представителям общества длинные письма, несколько раз ездил для встреч с ними в Петербург, убеждая их не начинать своего дела, а купить рагозинское, ибо вопрос о слиянии вовсе не был отклонен пайщиками, а лишь отсрочен до полного выяснения стоимости всего имущества.

Кроме того, Владимир Онуфриевич собирал частным образом «обиженных» пайщиков и пытался втолковать им, что за Рагозиным и его компаньонами «на вере» числится большое число «лишних» паев и что, уничтожив их, можно спасти «товарищество».

Конечно, истинный просчет был в другом. В том, что «товарищество» слишком интенсивно наращивало производство, не обращая внимания на затраты, постоянно превышавшие получаемую прибыль. Пока капитал рос за счет продажи новых паев, дело выглядело процветающим, но как только приток средств извне прекратился, положение изменилось. Однако Ковалевский был убежден в своей правоте. Он тратил бездну энергии, чтобы сколотить «оппозицию» и выступить против Рагозина сплоченной группой.

Научная работа всем этим сильно тормозилась, и он должен был признаться брату: «Костями занимаюсь, но не могу отдаться им совершенно, как бы хотел». Пришлось отказаться от намерения завершить и до конца весеннего семестра защитить докторскую диссертацию. Но чем труднее и неопределеннее становилось положение, тем сильнее храбрился Ковалевский перед своими близкими и самим собой.

«Дело слияния с французским обществом, кажется, идет на лад и должно кончиться, если оно состоится, до мая месяца. Но мы изыскиваем меры, чтобы иметь возможность действовать даже и в том случае, если бы это слияние не состоялось, и нет никакого сомнения, что мы можем вести дело и сами, реформировав его по предложенному в моей записке плану, к которому пристают и пайщики […]. Мы на днях рассылаем род манифеста пайщикам от нашей группы и просим всех быть на собрании 2-го мая или прислать доверенности. Овцы-пайщики начинают показывать зубы, и, конечно, всякому, платившему за паи, улыбается мысль стребовать около миллиона с неплативших».

Однако семестр заканчивался, и Владимиру Онуфриевичу не терпелось поскорее уехать за границу. Почти все, что он предпринимал в Москве, осталось не доведенным до конца, но мыслями Ковалевский был уже далеко. «Ведь подумай, – писал он брату, – это с 1873 года первое научное лето, которое я могу посвятить работе. Почти десять лет все занимался тем, что претило душе, и жду я этого праздника как манны небесной».

Осенью Владимир Онуфриевич собирался в Америку, но теперь, снедаемый нетерпением, он хотел ехать туда даже в июне. Он взял поручение от Академии наук, которая оплачивала часть расходов, а также от министерства финансов по обследованию нефтяного и металлургического производства (оно оплачивало другую часть) и рвался вперед, словно горячий, но застоявшийся конь. «Для геолога и палеонтолога Америка то же самое, что поездка на Луну», – писал он брату.

Однако из нового его письма, от 21 апреля 1882 года, Александр Онуфриевич узнал, что Владимир приехал в Петербург по делам «оппозиции»; что он добивается перевода правления «товарищества» в Нижний Новгород и сам поедет туда через Константиново и Балахну, но к 29 апреля вернется в Москву, чтобы подготовиться к общему собранию пайщиков. И совсем уж дикими и непонятными были его слова о том, что за границей он остановится в Берлине «осмотреть воду и отвод нечистот для здешней думской комиссии», ибо собирается написать об этом «несколько писем в газеты»…

В ответ Александр просто взмолился: «Вчера получил твое письмо, в котором ты пишешь о твоих намерениях заняться даже водостоками. Брось ты, бога ради, это увидишь, что потратишь массу драгоценного времени, а город тебе даст грош и еще будет требовать. Вместо того, чтобы сидеть за геологией, будешь думать о ерунде.

Мне кажется, у тебя был прежде один основательный план – это отделать пресноводные слои. Это и было бы чудесно, все же остальные твои проекты с Америкой и etc. я считаю покуда zu kostspielig68 и совсем не по карману, ввиду того, что и Софья Васильевна сидит без гроша, и Марье Дмитриевне вы уже почти целый год не платили жалования».

И снова в другом письме: «Брось ты эту возню с ерундой вроде водостоков. Чего ты, не будучи директором, тратишь такую массу времени на дела т[оварищест]ва, разъезжаешь и etc.; право же, это непростительно».

Однако все новые, самые неожиданные проекты возникали в деятельном мозгу Владимира Онуфриевича. Едва отправив письмо брату, он уже писал следующее – писал из приемной министра внутренних дел графа Н.П.Игнатьева, пока дожидался аудиенции, чтобы просить разрешения на издание газеты «Нефтяное дело».

«По моему расчету, – строчил он с воодушевлением, – 25 номеров не могут стоить дороже 1000 рублей, и текст почти весь дам я сам; в ней будет химический отдел и, значит, материала горы. Объявления будут на всех языках, и я надеюсь, что они одни окупят все издержки, а может, дадут и барыш». И тут же о встрече с Демидовым – знаменитым промышленником Урала. «Мы протолковали с ним около часа, и он приглашает меня на будущее лето ехать с большой компанией […] осматривать весь Урал и часть рудной Сибири и его заводы. Мне это очень улыбается, и мы ударили по рукам…» Нет, не желал успокоиться неугомонный Владимир Онуфриевич!..

2

Вырвавшись наконец за границу, Ковалевский прожил три или четыре недели вместе с братом в Марселе, где интенсивно работал над докторской диссертацией, надеясь завершить давно задуманное (и наполовину опубликованное) сравнительное изучение пресноводных и морских отложений мелового периода. Однако новые известия о «товариществе» заставили его помчаться в Париж, а оттуда в Москву.В Париже он мельком встретился с Софьей Васильевной и убедился, что она не намерена прощать его более чем странное поведение в последние месяцы.

«Мы расстались дружно, но, я думаю, прочно, – написал Владимир Онуфриевич брату, – и я вполне понимаю это и на ее месте сделал бы то же самое, поэтому не пытаюсь уговорить ее переменить решение, хотя мне и очень тяжело. Так в 40 лет одиночество становится тяжело, и просто страшно оглянуться и не видеть дружеского лица; конечно, сам виноват и имел все шансы, чтобы было лучше, но не умел пользоваться».

…Четырьмя годами раньше, то есть в 1878-м, когда Ковалевские еще жили в Петербурге, профессор Новороссийского университета Цитович опубликовал брошюру, в которой подверг ядовитой критике книгу профессора Посникова «Общинное землевладение». Цитович не только объявил труд совершенно бессмысленным и ненаучным, но и обвинил автора в том, что он проповедует вредные антиправительственные идеи, то есть фактически состряпал на него полицейский донос. «Отечественные записки» выступили в защиту Посникова; в ответ Цитович выпустил целую серию «летучих брошюр», в которых обрушился… на Чернышевского и его роман «Что делать?», на Писарева и его проповедь «реализма», на «нигилизм» и «ученых женщин».

«Полюбуйтесь же на нее, – писал Цитович о современной женщине, у которой нигилисты, по его словам, „развратили ум и растлили сердце“. – Мужская шапка, мужской плащ, грязные юбки, оборванное платье, бронзовый или зеленоватый цвет лица, подбородок вперед, в мутных глазах все: усталость, злоба, ненависть, какая-то глубокая ночь с отблеском болотного огня, – что это такое? По наружному виду какой-то гермафродит, по нутру – подлинная дочь Каина. Она остригла волосы, и не напрасно: ее мать так метила своих гапок и палашек „за грех“.

Цитович утверждал, что в основе нигилизма лежит необузданный произвол, что это прямое наследие крепостного права.

Выходки Цитовича возмутили всю передовую общественность, особенно университетских деятелей. Импульсивный Мечников свалился в сердечном припадке. Сильно негодовал Сеченов. Владимир Онуфриевич в несохранившемся письме к брату тоже с большой резкостью отозвался о «летучих брошюрах». Один лишь Александр Онуфриевич считал, что Цитович заслуживает снисхождения ввиду пережитых им невзгод и потрясений.

«Ты по своей личной доброте прощаешь людям вещи, которых нельзя прощать, – отвечал Владимир на возражения брата. – Я очень понимаю семейные причины, побудившие Цитовича написать его брошюру. Но разве то обстоятельство, что жена сбежала от меня, дает мне право писать грязнейший донос на всех учащихся и развитых женщин, особенно когда этот донос так в руки многим лицам. Я бы понял человека, который убил бы женщину, причинившую ему много горя, но не могу понять, ни извинить того, который из-за своего личного семейного несчастья бросает неслыханною грязью в целое поколение. Такая форма отведения своей души во всяком случае не может быть терпима. […] Что молоденькая живая женщина сбежала от такого юридического сухаря, каким он показался мне, – это совершенно естественно, и умный человек должен был бы понять это, – выливать же свое отчаяние в подобной брошюре – это верх непозволительности и не может быть оправдано ничем».

И вот сам Владимир Онуфриевич оказался в положении человека, от которого «ушла жена». Но он не винил в этом ни нигилистов, ни «ученых женщин», ни даже персонально Софью Васильевну. Сам виноват. Отныне эта мысль станет неотступно преследовать его, подтачивать силы, грызть сердце. Даже в катастрофе, разразившейся над «товариществом», он склонен был обвинять теперь только себя, считая, что слишком поздно понял истинное положение дел: «Моя такая судьба всегда и во всем опоздать и не догадаться вовремя».

Слухи о «мошенничествах» исходили от некоего Солодовникова, который недолго был главным бухгалтером «товарищества», но работал так скверно, что Рагозин разорвал заключенный с ним контракт. Желая отомстить своим врагам, Солодовников не остановился перед тем, чтобы измарать самого себя. Он подал заявление прокурору, в котором утверждал, что по указанию правления составлял заведомо ложные отчеты. Некоторые пайщики тоже подали иски. Они обвиняли членов правления в том, что те обманным путем всучили им паи и тем нанесли материальный ущерб. Так возникло следственное дело «О злоупотреблениях бывших членов правления „Товарищества Рагозин и К°“. Девять объемистых томов, составляющих часть этого дела, нам удалось разыскать, и мы не раз уже обращались к ним.

Следствие велось очень тщательно и долго. К разбирательству привлекались многие свидетели, приглашались эксперты, допрашивались истцы и обвиняемые. Но доказать виновность В.И.Рагозина, Л.И.Рагозина и других членов правления разных составов следователь Вознесенский не смог. Ковалевский так и не был допрошен, а Виктор и Леонид Рагозины все пункты обвинения парировали решительно: «Виновным себя не признаю». Леонид Иванович сопроводил свои ответы пространным разъяснением.

«Против кого же имели мы все (пайщики „Товарищества на вере“. – С.Р.) уговор? – спрашивал он и отвечал: – Против будущих пайщиков „товарищества“. Но этим будущим пайщиком являюсь я сам на 92 000 руб. […]. Разве люди, имеющие целью обманом вовлечь других в невыгодное […] дело, вносят в это дело все свои средства, средства своих родных и друзей, входят ли сами в долги, чтобы приобрести паи этого дела? В чем заключается моя корыстная цель? Я совершенно разорился в этом деле».

Однако само возбуждение следствия очень скоро привело «товарищество» к окончательному краху. Кредиторы учредили администрацию, и это означало, что все прибыли от продажи масел пойдут на погашение долгов. А над Владимиром Онуфриевичем сверх всех прочих несчастий нависла еще угроза судебного преследования.

Но, несмотря на крайне удрученное состояние, Ковалевский не изменил своих ближайших планов. 1 августа он уже писал брату из Лондона, а 10-го на трансатлантическом пароходе выехал из Ливерпуля в Монреаль.

3

Ковалевский пробыл в Америке до середины октября и остался бы дольше, если бы не письма брата о том, что его отсутствием крайне недовольны в университете. Владимир Онуфриевич пустился в обратный путь, перебирая в памяти все, что повидал за эти два месяца.В Канаде он участвовал в съезде научной ассоциации и во множестве встреч, обедов, поездок, устроенных организаторами съезда для натуралистов. Затем в Соединенных Штатах он посещал металлургические и нефтеперерабатывающие заводы, университеты, и все поражало его в этой стране. Он видел завод, выплавляющий в день 50 тонн чугуна, на котором занято всего 50 рабочих. Причем наравне с ними и больше них трудился хозяин завода. Он то орудовал у печи, то спешил в лабораторию – делать химический анализ, то лез на опасную высоту – наращивать железную трубу. Ковалевского удивляла постановка образования в Соединенных Штатах, он даже собирался написать об этом письма в газету. Его изумляла уверенность американцев в неисчерпаемости природных богатств их страны и в том, что всякий, кто готов трудиться, может добиться успеха.

Словом, в Америке все оказалось необычным, и Ковалевский, отлично знавший не только Россию, но и Западную Европу, суммировал впечатления одной короткой фразой: «Какие янки работники деятельные, это представить себе трудно».

Но самым важным в его поездке были встречи с геологами и палеонтологами.

Владимир Онуфриевич списался с Агассисом, получил приглашение посетить его в Гарвардском университете, чем и не преминул воспользоваться. Еще более интересными были визиты к палеонтологам – Отниелу Маршу в Нью-Хейвене и Эдуарду Копу в Филадельфии.

Марш и Коп, крупнейшие знатоки американских ископаемых, состояли друг с другом в лютой вражде. Марш первый снарядил экспедицию за ископаемыми костями на Дальний Запад, но Коп располагал большими средствами и собрал самую крупную коллекцию. Марш, следуя идеям Дарвина и методам Ковалевского, разработал подробную естественную историю лошади, то есть опередил своего соперника как теоретик. Впоследствии Коп вопреки учению Дарвина и Ковалевского выступит с теорией предопределенной эволюции, которая на несколько десятилетий станет символом веры большинства палеонтологов. Но это произойдет потом. А пока и Марш и Коп соперничали в оказании знаков внимания ученому, проложившему путь, по которому следовали они оба.