Страница:

– Поскучайте минут десять, пока я поговорю с Никодимовым. Во-первых, это избавит вас от необходимости повторяться, во-вторых, я сделаю это более профессионально.

Он подошел к противоположной стене; она раскололась, раздвинулась и сейчас же закрылась за ним. «Фотоэлемент», – подумал я. Оборудование института, кажется, вполне соответствовало современным требованиям научно-продуманного делового комфорта. От описания одного лишь коридора Кленов пришел бы в восторг: не зря он обещал мне всяческую поддержку «душой и телом».

Но в комнате, где я ожидал Заргарьяна, кроме расколовшемся стены, не было ничего особенно примечательного. Письменный стол-модерн с прозрачной доской из плексигласа на никелированных ножках; открытый сейф в стене, похожий на духовку электроплиты; невидимый источник света и губчатый диван с подушкой, – здесь ночевали, когда задерживались. Возле стены громоздилась кипа желтой полупрозрачной пленки. По ней, как в кардиограммах, бежали жирные зубчатые линии. Пол из цветного пластика придавал комнате, пожалуй, излишне элегантный вид, но аскетические стенды с книгами и диаграммы на стенах, выполненные из того же пластика, возвращали ей серьезность и строгость. На одной диаграмме разноцветная кора обоих полушарий головного мозга выпускала металлические стрелы, которые увенчивались зашифрованными надписями из букв латинского и греческого алфавита. Другая предъявляла глазу просто пучок непонятных металлических линий с приклеенной сбоку надписью от руки: «Биотоки спящего мозга». Тут же был приколот лист бумаги с машинописным текстом: «Длительность и глубина снов. Наблюдения лаборатории Чикагского университета».

Книги на стендах стояли в полном беспорядке, громоздились друг на друге, лежали открытыми на выдвижных полочках. Видимо, ими часто и охотно пользовались. Я взял одну: это была работа Сорохтина об атонии нервного центра. Тут же лежала стопочка книг и брошюр на разных языках. Все они, как я понял, говорили о какой-то иррадиации возбуждения и торможения. На другой полке я нашел книгу самого Никодимова. То было английское издание, название которого я перевел как «Принципы кодирования импульсов, размещенных в коре и подкорковой области головного мозга». Правильно ли я перевел, не знаю, но тут же пожалел, что наши журналисты не получают достаточной подготовки, чтобы хоть приблизительно понимать процессы, происходящие на вершинах современной науки.

В этот момент стена раскололась, и голос Заргарьяна сказал:

– Прошу.

Комната, в которой я очутился, была действительно лабораторией, сверкавшей нержавеющей сталью и никелем. Но осмотреться я не успел: Заргарьян уже представлял меня немолодому человеку с каштановой, чуть посеребренной мушкетерской бородкой. Того же цвета волосы несколько превышали длину, принятую в нашей научной среде, и больше подходили к преподавателю консерватории, скажем, по классу скрипки или рояля. С птицей его роднили, пожалуй, лишь нос с горбинкой, а мне он напомнил Фауста, каким я его видел еще в юношеские дни в какой-то периферийной опере.

– Никодимов, – сказал он и улыбнулся, перехватив мой мечущийся по сторонам взгляд. – Не смотрите, все равно ничего не поймете, а в двух словах не объяснишь. Да и ничего интересного – все внизу под нами: и конденсатор, и переключатели. А это – экраны для фиксации поля, в разных фазах, конечно. Как видите, элементарная путаница штепселей, рычагов и ручек. Так, кажется, у Маяковского?

Я искоса взглянул на стоявшее за экранами кресло, над которым было подвешено нечто напоминавшее шлем космонавта. К нему тянулись цветные провода.

– Испугался, – сказал Никодимов, подмигнув Заргарьяну. – А что страшного? Кресло как кресло…

– Постой, – обрадовался Заргарьян. – Не объясняй, пусть сам сообразит. Погляди, дорогой: похоже на парикмахерское, а зеркала нет. Может, зубоврачебное? Так бормашинки нет. Где такое кресло найдешь? В театре – нет, в кино – тоже нет. Может, в самолете, в пилотской кабине? А где штурвал?

– Похоже на электрический стул, – сказал я.

– Еще бы. Точная копия.

– А шлем вы мне тоже наденете?

– А как же? Смерть наступает через две минуты. – Глаза его лукаво блеснули. – Клиническая смерть. Потом воскрешаем.

– Не пугай, – засмеялся Никодимов и повернулся ко мне. – Вы журналист?

Я кивнул.

– Тогда прошу: никаких корреспонденции. Все, что здесь узнаете, еще не созрело для печати. Кроме того, опыт может быть и неудачным. Вы ничего не увидите, и мы ничего не заприходуем. Ну, а когда созреет, обязательно привлечем вас. Обещаю.

Бедный Кленов! Его мечта об очерке уплывала как сон.

– Ваш опыт имеет прямое отношение к моему рассказу? – осмелился спросить я.

– Геометрически прямое, – отрубил Заргарьян. – Это Павел Никитич осторожничает, а я прямо говорю: неудачи быть не может. Слишком очевидны показатели.

– Да-а, – задумчиво протянул Никодимов. – Хорошие показатели. Так это с вами приключилась стивенсоновская история? – спросил он меня. – Вы ее так и объясняете: Джекиль и Гайд, да?

– Конечно, нет. Я не верю в перевоплощение.

– А все-таки?

– Не знаю. Ищу объяснений. Ищу его у вас.

– Разумно.

– Значит, есть объяснение?

– Да.

Я вскочил.

– Сядьте, – сказал Заргарьян, – или, вернее, пересядьте в это пугающее вас кресло. Уверяю вас, оно гораздо удобнее вольтеровского.

Мягко говоря, я поднялся не очень решительно. Это чертово кресло меня определенно пугало.

– Все объяснения после опыта, – продолжал Заргарьян. – Пересаживайтесь. Да смелее, смелее! Зуб рвать не будем.

Я сразу же утонул в кресле, как в пуховой перине. Возникло ощущение какой-то особенной легкости, почти невесомости.

– Протяните ноги, – сказал Заргарьян. Видимо, он и руководил опытом.

Мои подошвы уперлись в резиновые зажимы. Головы коснулся бесшумно опустившийся шлем. Он обхватил лоб неожиданно легко и удобно, как мягкая шляпа.

– Немножко свободно?

– Пожалуй.

– Сидите спокойнее. Сейчас урегулируем.

Шлем стал туже. Но я не ощущал никакого давления: гибкая пленка шлема, казалось, вросла в кожу. И словно ворвавшийся в открытое окно вечерний ветер приятно холодил лоб и шевелил волосы. Но я знал, что окно было закрыто, а голову мою облекал шлем.

Внезапно погас свет. Меня окружала теплая непроницаемая темь.

– В чем дело? – спросил я.

– Все в порядке. Мы изолировали вас от света.

Чем они меня изолировали? Стеной, колпаком, капюшоном? Я тронул веки: шлем не закрывал глаз. Протянутая рука ничего не встретила.

– Опустите руку. Не волнуйтесь. Сейчас заснете.

Я сел поудобней и расслабил мышцы. И действительно, почувствовал приближение сна, надвигающейся нирваны, гасившей все мысли, воспоминания и назойливо выплывающие слова или строчки. Почему-то вспомнилось четверостишие: «Но сон – это только туманность, несобранность и непостоянность, намек на одушевленность, а в общем, не злая ложь». «О чем солжет наступающий сон, зло или не зло?» – мелькнула мысль и погасла. Чуть звенело в ушах, словно где-то близко-близко на очень высокой ноте звенел комар.

И тут до меня донеслись отчетливые, хотя и локально неясные голоса.

– Как наводка?

– Что-то экранирует.

– А так?

– Тоже.

– Попробуй вторую шкалу.

– Есть.

– Светимость?

– Есть.

– Включаю на полный.

Голоса исчезли. Я погружался в беззвучное, бестревожное небытие, наполненное ожиданием необычайного.

Он подошел к противоположной стене; она раскололась, раздвинулась и сейчас же закрылась за ним. «Фотоэлемент», – подумал я. Оборудование института, кажется, вполне соответствовало современным требованиям научно-продуманного делового комфорта. От описания одного лишь коридора Кленов пришел бы в восторг: не зря он обещал мне всяческую поддержку «душой и телом».

Но в комнате, где я ожидал Заргарьяна, кроме расколовшемся стены, не было ничего особенно примечательного. Письменный стол-модерн с прозрачной доской из плексигласа на никелированных ножках; открытый сейф в стене, похожий на духовку электроплиты; невидимый источник света и губчатый диван с подушкой, – здесь ночевали, когда задерживались. Возле стены громоздилась кипа желтой полупрозрачной пленки. По ней, как в кардиограммах, бежали жирные зубчатые линии. Пол из цветного пластика придавал комнате, пожалуй, излишне элегантный вид, но аскетические стенды с книгами и диаграммы на стенах, выполненные из того же пластика, возвращали ей серьезность и строгость. На одной диаграмме разноцветная кора обоих полушарий головного мозга выпускала металлические стрелы, которые увенчивались зашифрованными надписями из букв латинского и греческого алфавита. Другая предъявляла глазу просто пучок непонятных металлических линий с приклеенной сбоку надписью от руки: «Биотоки спящего мозга». Тут же был приколот лист бумаги с машинописным текстом: «Длительность и глубина снов. Наблюдения лаборатории Чикагского университета».

Книги на стендах стояли в полном беспорядке, громоздились друг на друге, лежали открытыми на выдвижных полочках. Видимо, ими часто и охотно пользовались. Я взял одну: это была работа Сорохтина об атонии нервного центра. Тут же лежала стопочка книг и брошюр на разных языках. Все они, как я понял, говорили о какой-то иррадиации возбуждения и торможения. На другой полке я нашел книгу самого Никодимова. То было английское издание, название которого я перевел как «Принципы кодирования импульсов, размещенных в коре и подкорковой области головного мозга». Правильно ли я перевел, не знаю, но тут же пожалел, что наши журналисты не получают достаточной подготовки, чтобы хоть приблизительно понимать процессы, происходящие на вершинах современной науки.

В этот момент стена раскололась, и голос Заргарьяна сказал:

– Прошу.

Комната, в которой я очутился, была действительно лабораторией, сверкавшей нержавеющей сталью и никелем. Но осмотреться я не успел: Заргарьян уже представлял меня немолодому человеку с каштановой, чуть посеребренной мушкетерской бородкой. Того же цвета волосы несколько превышали длину, принятую в нашей научной среде, и больше подходили к преподавателю консерватории, скажем, по классу скрипки или рояля. С птицей его роднили, пожалуй, лишь нос с горбинкой, а мне он напомнил Фауста, каким я его видел еще в юношеские дни в какой-то периферийной опере.

– Никодимов, – сказал он и улыбнулся, перехватив мой мечущийся по сторонам взгляд. – Не смотрите, все равно ничего не поймете, а в двух словах не объяснишь. Да и ничего интересного – все внизу под нами: и конденсатор, и переключатели. А это – экраны для фиксации поля, в разных фазах, конечно. Как видите, элементарная путаница штепселей, рычагов и ручек. Так, кажется, у Маяковского?

Я искоса взглянул на стоявшее за экранами кресло, над которым было подвешено нечто напоминавшее шлем космонавта. К нему тянулись цветные провода.

– Испугался, – сказал Никодимов, подмигнув Заргарьяну. – А что страшного? Кресло как кресло…

– Постой, – обрадовался Заргарьян. – Не объясняй, пусть сам сообразит. Погляди, дорогой: похоже на парикмахерское, а зеркала нет. Может, зубоврачебное? Так бормашинки нет. Где такое кресло найдешь? В театре – нет, в кино – тоже нет. Может, в самолете, в пилотской кабине? А где штурвал?

– Похоже на электрический стул, – сказал я.

– Еще бы. Точная копия.

– А шлем вы мне тоже наденете?

– А как же? Смерть наступает через две минуты. – Глаза его лукаво блеснули. – Клиническая смерть. Потом воскрешаем.

– Не пугай, – засмеялся Никодимов и повернулся ко мне. – Вы журналист?

Я кивнул.

– Тогда прошу: никаких корреспонденции. Все, что здесь узнаете, еще не созрело для печати. Кроме того, опыт может быть и неудачным. Вы ничего не увидите, и мы ничего не заприходуем. Ну, а когда созреет, обязательно привлечем вас. Обещаю.

Бедный Кленов! Его мечта об очерке уплывала как сон.

– Ваш опыт имеет прямое отношение к моему рассказу? – осмелился спросить я.

– Геометрически прямое, – отрубил Заргарьян. – Это Павел Никитич осторожничает, а я прямо говорю: неудачи быть не может. Слишком очевидны показатели.

– Да-а, – задумчиво протянул Никодимов. – Хорошие показатели. Так это с вами приключилась стивенсоновская история? – спросил он меня. – Вы ее так и объясняете: Джекиль и Гайд, да?

– Конечно, нет. Я не верю в перевоплощение.

– А все-таки?

– Не знаю. Ищу объяснений. Ищу его у вас.

– Разумно.

– Значит, есть объяснение?

– Да.

Я вскочил.

– Сядьте, – сказал Заргарьян, – или, вернее, пересядьте в это пугающее вас кресло. Уверяю вас, оно гораздо удобнее вольтеровского.

Мягко говоря, я поднялся не очень решительно. Это чертово кресло меня определенно пугало.

– Все объяснения после опыта, – продолжал Заргарьян. – Пересаживайтесь. Да смелее, смелее! Зуб рвать не будем.

Я сразу же утонул в кресле, как в пуховой перине. Возникло ощущение какой-то особенной легкости, почти невесомости.

– Протяните ноги, – сказал Заргарьян. Видимо, он и руководил опытом.

Мои подошвы уперлись в резиновые зажимы. Головы коснулся бесшумно опустившийся шлем. Он обхватил лоб неожиданно легко и удобно, как мягкая шляпа.

– Немножко свободно?

– Пожалуй.

– Сидите спокойнее. Сейчас урегулируем.

Шлем стал туже. Но я не ощущал никакого давления: гибкая пленка шлема, казалось, вросла в кожу. И словно ворвавшийся в открытое окно вечерний ветер приятно холодил лоб и шевелил волосы. Но я знал, что окно было закрыто, а голову мою облекал шлем.

Внезапно погас свет. Меня окружала теплая непроницаемая темь.

– В чем дело? – спросил я.

– Все в порядке. Мы изолировали вас от света.

Чем они меня изолировали? Стеной, колпаком, капюшоном? Я тронул веки: шлем не закрывал глаз. Протянутая рука ничего не встретила.

– Опустите руку. Не волнуйтесь. Сейчас заснете.

Я сел поудобней и расслабил мышцы. И действительно, почувствовал приближение сна, надвигающейся нирваны, гасившей все мысли, воспоминания и назойливо выплывающие слова или строчки. Почему-то вспомнилось четверостишие: «Но сон – это только туманность, несобранность и непостоянность, намек на одушевленность, а в общем, не злая ложь». «О чем солжет наступающий сон, зло или не зло?» – мелькнула мысль и погасла. Чуть звенело в ушах, словно где-то близко-близко на очень высокой ноте звенел комар.

И тут до меня донеслись отчетливые, хотя и локально неясные голоса.

– Как наводка?

– Что-то экранирует.

– А так?

– Тоже.

– Попробуй вторую шкалу.

– Есть.

– Светимость?

– Есть.

– Включаю на полный.

Голоса исчезли. Я погружался в беззвучное, бестревожное небытие, наполненное ожиданием необычайного.

СОН С ИЗУМЛЕНИЕМ

Я приоткрыл глаза и зажмурился. Все кружилось в розовом тумане. Огни люстры под потолком вытягивались в сияющую параболу. Меня окружал хоровод женщин в одинаково черных платьях, с одинаково размытыми лицами. Они кричали мне голосом Ольги:

– Что с тобой? Тебе плохо?

Я как можно шире раздвинул веки. Туман рассеялся. Люстра сначала троилась, потом двоилась, потом стала на место. Хоровод женщин сплюснулся в одну-единственную, с голосом и улыбкой Ольги.

– Где мы? – спросил я.

– На приеме.

– Каком?

– Неужто забыл? На приеме в венгерском посольстве. В «Метрополе».

– Почему?

– Господи, нам еще с утра билеты прислали! Я и к портнихе успела съездить. Все забыл.

Я точно знал, что никаких билетов нам с утра не присылали. Может быть, вечером, когда я вернулся от Никодимова? Значит, опять провал в памяти?

– А что случилось?

– В зале душно. Ты предложил выйти на свежий воздух. Мы прошли в холл, и здесь тебе стало плохо.

– Странно.

– Ничего странного. В зале дышать нечем, а сердце у тебя неважное. Хочешь пить?

– Не знаю.

Ольга казалась мне странно чужой в этом новом платье, о котором я услыхал впервые. Когда же она ездила к портнихе, если я весь день был дома?

– Подожди минутку, я сейчас принесу нарзан.

Она скрылась в зале, а я продолжал растерянно оглядывать знакомый ресторанный холл. Я узнал его, но это не облегчило положения. Я так и не мог понять, когда венгры прислали билеты и зачем они их прислали. Я не был ни народным, ни заслуженным, ни академиком, ни мастером спорта. А Ольга воспринимала это как нечто обычное, само собою разумеющееся.

Я все еще стоял, когда Ольга появилась с нарзаном. У меня создалось впечатление, что ей хочется вернуться в зал.

– Знакомых встретила?

– Там все начальство, – оживилась Ольга, – и Федор Иванович, и Раиса, даже замминистра.

Я не знал ни Федора Ивановича, ни Раисы, и тем более замминистра. Но признаться в этом уже не рискнул, а только спросил:

– А почему замминистра?

– Он всех и устроил. Поликлиника-то министерская. Он – Федору, тот – Раисе. Наверно, было несколько лишних билетов.

Ольга работала не в министерской, а в самой обыкновенной районной поликлинике. Это я знал точно. Когда-то ее действительно приглашали в поликлинику Министерства путей сообщения, но она отказалась.

– Ты иди, – сказал я, – а я погуляю немного, подышу.

Я вышел на тротуар у подъезда и закурил. В мокром асфальте купались желтые огни фар. Мимо проплыл двухэтажный троллейбус, красный, как в Лондоне. Такого я еще не видел. Между верхним и нижним рядами окон тянулась рекламная полоска шрифтового плаката: «Смотрите на экранах новый французский фильм „Дитя Монпарнаса“. И об этом фильме я ничего не слыхал. Что у меня с памятью? Провал за провалом.

Вдали, слева от Большого театра, горел в небе гигантский неоновый квадрат. В квадрате по воздуху бежали световые буквы: «…Землетрясение в Дели… Группа советских врачей вылетела в Индию…» Световая газета. И опять я не помнил, когда ее здесь оборудовали.

– Освежаешься? – услышал я знакомый голос.

Я обернулся и увидел Кленова. Он выходил из ресторана.

– А я ухожу, – сказал он. – Пить – не пью: язва. Отдал честь – и домой.

– А, собственно, какую честь?

– Так нас же Кеменеш пригласил. Он сейчас пресс-атташе.

Тибор Кеменеш, венгерский студент, говоривший по-русски, был нашим проводником в Будапеште. Я тогда только что выписался из госпиталя, и мы часами бродили по незнакомому городу. Но когда Кеменеш стал пресс-атташе в Москве? И почему я только сейчас узнал об этом?

– Растут люди. А мы с тобой застряли, старик, – вздохнул Кленов. – Крутим колесико.

– Кстати, о колесике. Очерка не будет, – сказал я.

– Какого? – удивился Кленов.

– О Заргарьяне и Никодимове.

Он захохотал так, что прохожие начали оглядываться.

– Чудак человек, нашел, о ком писать. У Никодимова на даче пантера на цепи вместо собаки, а в Москве он газетчиков в мусоропровод спускает.

– Ты мне об этом уже говорил.

– Когда?

– Сегодня утром.

Кленов взял меня за плечи и заглянул в глаза.

– Ты что пил, токай или палинку?

– Ничего не пил.

– Оно и видно. Я еще в субботу вечером на дачу в Жаворонки уехал, а вернулся только сегодня к пяти. Ты, должно быть, во сне со мной разговаривал.

Кленов помахал мне рукой и удалился, а я стоял, глубоко потрясенный последними его словами: «Это ты во сне со мной разговаривал». Нет, это я сейчас с ним во сне разговариваю. В неестественной реальности сна.

Сразу вспомнился разговор в лаборатории Фауста, кресло с проводами и предупреждение Заргарьяна из темноты: «Сидите спокойнее, сейчас заснете». Какой-нибудь электросон с искусственно вызванными сновидениями. Все как наяву, только реальная жизнь почему-то вывернута шиворот-навыворот. Тогда чему же я удивляюсь: все проще простого.

Я вернулся в ресторан. Над столиками висел мутноватый дымок, как пар, смешанный с электрическим светом. Вокруг фонтана танцевали. Я поискал Ольгу, но не нашел и свернул в боковой зал. Длинные столы, уставленные наполовину истребленными закусками, свидетельствовали о том, что здесь совсем недавно угощались гости. Угощались по-европейски, стоя с тарелочками у столов или пристраиваясь на закрытых портьерами подоконниках. Сейчас здесь насыщались опоздавшие, разыскивая на столах еще не тронутые закуски и напитки. Кто-то, хозяйничавший в одиночку на краю большого стола, обернулся ко мне и крикнул:

– Давай сюда, Сергей! Заворачивай. Палинка, как в Будапеште.

Это был Мишка Сычук, по известной мне версии уже успевший сбежать за границу. Может быть, во сне он уже успел и вернуться. Сквозь нуль-пространство или на ковре-самолете – над этим я не задумывался и на чудеса не реагировал. Я просто налил себе из Мишкиной бутылки абрикосовой палинки и выпил. Сон, сохранивший даже вкусовые ощущения яви, начинал мне нравиться.

– За друзей-товарищей, – сказал Мишка и тоже выпил.

– А ты как здесь? – спросил я дипломатично.

– Как и ты. Герой освобождения Венгрии.

– Это ты герой?

– Все мы герои. – Мишка допил остаток в бокале и крякнул. – В такой войне выжить!

Я озлился:

– А потом предать?

Мишка поставил бокал и насторожился.

– Ты о чем?

Я сознавал, конечно, что я не логичен, что в настоящей ситуации обвинения мои бессмысленны, но меня уже понесло.

– На «Украине» поехал… честь честью. По советской путевке, гад!

– Откуда ты знаешь? – почти шепотом спросил Мишка.

– Что ты остался?

– Что я хотел ехать, что о путевке хлопотал…

– Знать бы – не дали.

– Да мне и не дали.

Как председатель месткома, я сам устраивал Мишке путевку. Но в этом сне все навыворот. Может быть, это я ездил вместо Мишки? Я тоже хотел, только путевки лишней не было. А вдруг была? Сон бросал меня, как щепку.

– Садись, Сережка. Ты что меня избегаешь? – Кто-то схватил меня за руку, когда я пробирался между столиков в большом зале.

Я взглянул в лицо спрашивавшего и обмер. Пожалуй, я испугался.

– Садись, садись. Выпьем токайского. Как-никак лучшее в Европе.

Ноги у меня подкосились, и я скорее упал, чем присел к столу. На меня смотрели знакомые печальные глаза. В последний раз я видел их – не оба, только один – в сорок четвертом на придунайском шоссе. Олег лежал навзничь, лицо его было залито кровью, вытекавшей оттуда, где только что был правый глаз. В другом застыли испуг и печаль.

Сейчас на меня глядели оба. От правого тянулся по виску кривой розовый шрам.

– Что смотришь, старина? Постарел?

– Я сорок четвертый вспомнил. Когда тебя… тебя…

– Что?

– Когда тебя убили, Олег.

Он улыбнулся.

– Малость ошиблась пулька. Шрам только остался. Если бы правее чуть – конец. Ни глаза бы, ни меня. – Он вздохнул. – Смешно. Тогда не боялся, теперь боюсь.

– Чего?

– Операции. Осколок где-то в груди остался – памятка еще одного ранения. До сих пор с осколком жил, а сейчас говорят: нельзя. На операцию надо.

Знакомые глаза с длинными, почти женскими ресницами улыбались. Лоб оголился у висков и как будто стал выше. К углам губ приникли глубокие морщинки. В этом бесконечно дорогом для меня лице все-таки было что-то чужое. Печать времени. Так выглядел бы Олег, если бы остался жив. Но ведь он жив в этом искусственном мире сна. Если Фауст создал эту модель, значит, он бог, и я уже начал сомневаться, какой же из двух миров настоящий. Мелькнула коварная мысль: вдруг что-то сломалось в лаборатории Фауста и я останусь здесь навсегда? Буду ли я сожалеть об этом? Не знаю.

Я больно-больно ущипнул себя за руку.

– Зачем? – удивился Олег.

– Мне показалось, что все это сон.

Олег засмеялся и вдруг растаял в лиловатом тумане. Знакомый туман. Он слизнул все и почернел. Голос Заргарьяна из темноты спросил меня:

– Вы живы?

– Жив.

– Подымите руку. Движения свободны?

Я помахал рукой в темноте.

– Засучите рукав и расстегните ворот.

Он приложил что-то холодное к груди и запястью.

– Не пугайтесь. Обыкновенные датчики. Проверим ваше сердце. Не разговаривайте.

Как он мог видеть в темноте, сквозь которую не проникала ни одна искорка света? Но он видел.

– Порядок, – произнес он довольным голосом, – только пульс малость участился.

– Может быть, прекратим? – спросил откуда-то голос невидимого мне Никодимова.

– Зачем? У Сергея Николаевича нервы спортсмена. Сейчас мы ему еще сон покажем.

– Так это был сон? – спросил я с облегчением.

– Кто знает? – лукаво отозвался Заргарьян из черноты. – А вдруг нет?

Я не успел ответить. Темнота поглотила меня, как море.

– Что с тобой? Тебе плохо?

Я как можно шире раздвинул веки. Туман рассеялся. Люстра сначала троилась, потом двоилась, потом стала на место. Хоровод женщин сплюснулся в одну-единственную, с голосом и улыбкой Ольги.

– Где мы? – спросил я.

– На приеме.

– Каком?

– Неужто забыл? На приеме в венгерском посольстве. В «Метрополе».

– Почему?

– Господи, нам еще с утра билеты прислали! Я и к портнихе успела съездить. Все забыл.

Я точно знал, что никаких билетов нам с утра не присылали. Может быть, вечером, когда я вернулся от Никодимова? Значит, опять провал в памяти?

– А что случилось?

– В зале душно. Ты предложил выйти на свежий воздух. Мы прошли в холл, и здесь тебе стало плохо.

– Странно.

– Ничего странного. В зале дышать нечем, а сердце у тебя неважное. Хочешь пить?

– Не знаю.

Ольга казалась мне странно чужой в этом новом платье, о котором я услыхал впервые. Когда же она ездила к портнихе, если я весь день был дома?

– Подожди минутку, я сейчас принесу нарзан.

Она скрылась в зале, а я продолжал растерянно оглядывать знакомый ресторанный холл. Я узнал его, но это не облегчило положения. Я так и не мог понять, когда венгры прислали билеты и зачем они их прислали. Я не был ни народным, ни заслуженным, ни академиком, ни мастером спорта. А Ольга воспринимала это как нечто обычное, само собою разумеющееся.

Я все еще стоял, когда Ольга появилась с нарзаном. У меня создалось впечатление, что ей хочется вернуться в зал.

– Знакомых встретила?

– Там все начальство, – оживилась Ольга, – и Федор Иванович, и Раиса, даже замминистра.

Я не знал ни Федора Ивановича, ни Раисы, и тем более замминистра. Но признаться в этом уже не рискнул, а только спросил:

– А почему замминистра?

– Он всех и устроил. Поликлиника-то министерская. Он – Федору, тот – Раисе. Наверно, было несколько лишних билетов.

Ольга работала не в министерской, а в самой обыкновенной районной поликлинике. Это я знал точно. Когда-то ее действительно приглашали в поликлинику Министерства путей сообщения, но она отказалась.

– Ты иди, – сказал я, – а я погуляю немного, подышу.

Я вышел на тротуар у подъезда и закурил. В мокром асфальте купались желтые огни фар. Мимо проплыл двухэтажный троллейбус, красный, как в Лондоне. Такого я еще не видел. Между верхним и нижним рядами окон тянулась рекламная полоска шрифтового плаката: «Смотрите на экранах новый французский фильм „Дитя Монпарнаса“. И об этом фильме я ничего не слыхал. Что у меня с памятью? Провал за провалом.

Вдали, слева от Большого театра, горел в небе гигантский неоновый квадрат. В квадрате по воздуху бежали световые буквы: «…Землетрясение в Дели… Группа советских врачей вылетела в Индию…» Световая газета. И опять я не помнил, когда ее здесь оборудовали.

– Освежаешься? – услышал я знакомый голос.

Я обернулся и увидел Кленова. Он выходил из ресторана.

– А я ухожу, – сказал он. – Пить – не пью: язва. Отдал честь – и домой.

– А, собственно, какую честь?

– Так нас же Кеменеш пригласил. Он сейчас пресс-атташе.

Тибор Кеменеш, венгерский студент, говоривший по-русски, был нашим проводником в Будапеште. Я тогда только что выписался из госпиталя, и мы часами бродили по незнакомому городу. Но когда Кеменеш стал пресс-атташе в Москве? И почему я только сейчас узнал об этом?

– Растут люди. А мы с тобой застряли, старик, – вздохнул Кленов. – Крутим колесико.

– Кстати, о колесике. Очерка не будет, – сказал я.

– Какого? – удивился Кленов.

– О Заргарьяне и Никодимове.

Он захохотал так, что прохожие начали оглядываться.

– Чудак человек, нашел, о ком писать. У Никодимова на даче пантера на цепи вместо собаки, а в Москве он газетчиков в мусоропровод спускает.

– Ты мне об этом уже говорил.

– Когда?

– Сегодня утром.

Кленов взял меня за плечи и заглянул в глаза.

– Ты что пил, токай или палинку?

– Ничего не пил.

– Оно и видно. Я еще в субботу вечером на дачу в Жаворонки уехал, а вернулся только сегодня к пяти. Ты, должно быть, во сне со мной разговаривал.

Кленов помахал мне рукой и удалился, а я стоял, глубоко потрясенный последними его словами: «Это ты во сне со мной разговаривал». Нет, это я сейчас с ним во сне разговариваю. В неестественной реальности сна.

Сразу вспомнился разговор в лаборатории Фауста, кресло с проводами и предупреждение Заргарьяна из темноты: «Сидите спокойнее, сейчас заснете». Какой-нибудь электросон с искусственно вызванными сновидениями. Все как наяву, только реальная жизнь почему-то вывернута шиворот-навыворот. Тогда чему же я удивляюсь: все проще простого.

Я вернулся в ресторан. Над столиками висел мутноватый дымок, как пар, смешанный с электрическим светом. Вокруг фонтана танцевали. Я поискал Ольгу, но не нашел и свернул в боковой зал. Длинные столы, уставленные наполовину истребленными закусками, свидетельствовали о том, что здесь совсем недавно угощались гости. Угощались по-европейски, стоя с тарелочками у столов или пристраиваясь на закрытых портьерами подоконниках. Сейчас здесь насыщались опоздавшие, разыскивая на столах еще не тронутые закуски и напитки. Кто-то, хозяйничавший в одиночку на краю большого стола, обернулся ко мне и крикнул:

– Давай сюда, Сергей! Заворачивай. Палинка, как в Будапеште.

Это был Мишка Сычук, по известной мне версии уже успевший сбежать за границу. Может быть, во сне он уже успел и вернуться. Сквозь нуль-пространство или на ковре-самолете – над этим я не задумывался и на чудеса не реагировал. Я просто налил себе из Мишкиной бутылки абрикосовой палинки и выпил. Сон, сохранивший даже вкусовые ощущения яви, начинал мне нравиться.

– За друзей-товарищей, – сказал Мишка и тоже выпил.

– А ты как здесь? – спросил я дипломатично.

– Как и ты. Герой освобождения Венгрии.

– Это ты герой?

– Все мы герои. – Мишка допил остаток в бокале и крякнул. – В такой войне выжить!

Я озлился:

– А потом предать?

Мишка поставил бокал и насторожился.

– Ты о чем?

Я сознавал, конечно, что я не логичен, что в настоящей ситуации обвинения мои бессмысленны, но меня уже понесло.

– На «Украине» поехал… честь честью. По советской путевке, гад!

– Откуда ты знаешь? – почти шепотом спросил Мишка.

– Что ты остался?

– Что я хотел ехать, что о путевке хлопотал…

– Знать бы – не дали.

– Да мне и не дали.

Как председатель месткома, я сам устраивал Мишке путевку. Но в этом сне все навыворот. Может быть, это я ездил вместо Мишки? Я тоже хотел, только путевки лишней не было. А вдруг была? Сон бросал меня, как щепку.

– Садись, Сережка. Ты что меня избегаешь? – Кто-то схватил меня за руку, когда я пробирался между столиков в большом зале.

Я взглянул в лицо спрашивавшего и обмер. Пожалуй, я испугался.

– Садись, садись. Выпьем токайского. Как-никак лучшее в Европе.

Ноги у меня подкосились, и я скорее упал, чем присел к столу. На меня смотрели знакомые печальные глаза. В последний раз я видел их – не оба, только один – в сорок четвертом на придунайском шоссе. Олег лежал навзничь, лицо его было залито кровью, вытекавшей оттуда, где только что был правый глаз. В другом застыли испуг и печаль.

Сейчас на меня глядели оба. От правого тянулся по виску кривой розовый шрам.

– Что смотришь, старина? Постарел?

– Я сорок четвертый вспомнил. Когда тебя… тебя…

– Что?

– Когда тебя убили, Олег.

Он улыбнулся.

– Малость ошиблась пулька. Шрам только остался. Если бы правее чуть – конец. Ни глаза бы, ни меня. – Он вздохнул. – Смешно. Тогда не боялся, теперь боюсь.

– Чего?

– Операции. Осколок где-то в груди остался – памятка еще одного ранения. До сих пор с осколком жил, а сейчас говорят: нельзя. На операцию надо.

Знакомые глаза с длинными, почти женскими ресницами улыбались. Лоб оголился у висков и как будто стал выше. К углам губ приникли глубокие морщинки. В этом бесконечно дорогом для меня лице все-таки было что-то чужое. Печать времени. Так выглядел бы Олег, если бы остался жив. Но ведь он жив в этом искусственном мире сна. Если Фауст создал эту модель, значит, он бог, и я уже начал сомневаться, какой же из двух миров настоящий. Мелькнула коварная мысль: вдруг что-то сломалось в лаборатории Фауста и я останусь здесь навсегда? Буду ли я сожалеть об этом? Не знаю.

Я больно-больно ущипнул себя за руку.

– Зачем? – удивился Олег.

– Мне показалось, что все это сон.

Олег засмеялся и вдруг растаял в лиловатом тумане. Знакомый туман. Он слизнул все и почернел. Голос Заргарьяна из темноты спросил меня:

– Вы живы?

– Жив.

– Подымите руку. Движения свободны?

Я помахал рукой в темноте.

– Засучите рукав и расстегните ворот.

Он приложил что-то холодное к груди и запястью.

– Не пугайтесь. Обыкновенные датчики. Проверим ваше сердце. Не разговаривайте.

Как он мог видеть в темноте, сквозь которую не проникала ни одна искорка света? Но он видел.

– Порядок, – произнес он довольным голосом, – только пульс малость участился.

– Может быть, прекратим? – спросил откуда-то голос невидимого мне Никодимова.

– Зачем? У Сергея Николаевича нервы спортсмена. Сейчас мы ему еще сон покажем.

– Так это был сон? – спросил я с облегчением.

– Кто знает? – лукаво отозвался Заргарьян из черноты. – А вдруг нет?

Я не успел ответить. Темнота поглотила меня, как море.

СОН С ИСТЕРИКОЙ

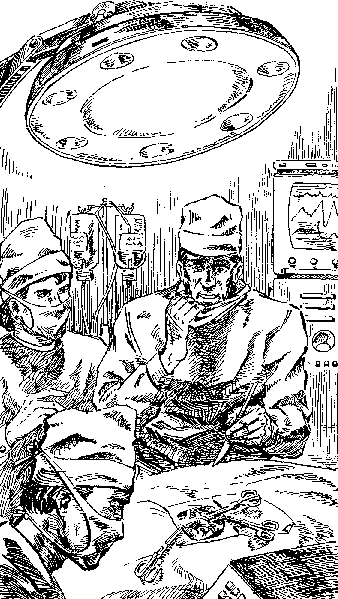

Из темноты сверху вырвался поток света, заливая белый операционный стол. Белая простыня закрывала до пояса распростертое на столе тело. Вскрытая грудная клетка обнажала алость кровоточащих внутренних тканей и жемчужную белизну ребер. Глаза оперируемого были закрыты, лицо бескровно и неподвижно. Что-то знакомое было в этом лице: как будто я его видел совсем недавно, эти глубокие морщинки у губ и кривой розовый шрам на правом виске.

У меня в руках зонд, погруженный в рану. Я в белом халате, на голове у меня белая полотняная шапочка, нос и рот в марлевой маске. Так же выглядят люди напротив и рядом со мной. Я никого из них не знаю, узнаю только глаза женщины, стоящей у изголовья. Они прикованы к моим рукам, и такая тревожная напряженность в них, что кажется, между нами протянута невидимая, тугая-претугая струна. Она тоненько звенит по мере того, как зонд погружается в рану.

Я вспомнил вдруг все, что произошло до этой минуты. Скрип тормозов машины, остановившейся у подъезда, гранитные его ступени, еще мокрые от дождя, перспективу знакомой, часто снившейся мне улицы, а затем почтительную улыбку гардеробщика, поймавшего на лету брошенное ему пальто, неспешный взлет лифта и сияющую белизну операционной, где я облачался в белый халат и противно долго мыл руки. Я точно вспомнил, что я, именно я, начал операцию, вскрыл скальпелем прочерченную шрамами грудь и мои руки с профессиональной, привычной умелостью резали, кололи, зондировали. Все это промелькнуло в сознании со скоростью звука и исчезло. Я все забыл. Привычная умелость в руках обернулась испуганной дрожью, и с внезапным ужасом я осознал, что не знаю, как и что делать дальше, не умею этого делать, и любое дальнейшее промедление будет убийством.

Но понимая, что и зачем я делаю, я вынул зонд из раны и уронил его. Он глухо звякнул. В устремленных на меня глазах над марлевыми масками читался один и тот же вопрос: «Что случилось?»

– Не могу, – почти простонал я. – Мне плохо, товарищи.

Чужими, ватными ногами пошел к двери и, полуобернувшись, увидел, как чья-то спина подвинулась на мое место и негромкий басок скомандовал старшей сестре:

– Зонд!

«Бежать!» – подсказала мысль. Чтобы никто не видел, чтоб никого не видеть, не читать дальше того, что я уже успел прочесть в этих широко открытых, изумленных, обвиняющих глазах. Ног я не чувствовал. Меня бросило как шквалом сквозь хирургическую на площадку между двумя расходившимися под прямым углом коридорами и швырнуло на белый, сияющий эмалевым блеском диван.

«Сейчас я этими руками зарезал Олега», – сказал я себе и, сжав виски ледяными ладонями, застонал, может быть, даже завыл.

– Что с вами… Сергей Николаевич, голубчик? – услышал я чей-то перепуганный голос.

Человек в таком же халате, как и я, только без шапочки, с лысым, голым черепом встревоженно спрашивал:

– Что случилось? Как операция?

– Не знаю, – сказал я.

– Как же так?

– Я бросил… я ушел… – еле вымолвил я. – Мне стало плохо.

– Кто же оперирует? Асафьев?

– Не знаю.

– Как же вы не знаете?

– Ничего я не знаю! Я даже вас не знаю! Кто вы такой, как вас зовут, где я, черт побери?! – закричал я.

Он потоптался на месте, глядя на меня изумленными, ничего не понимающими глазами, и побежал в ту же дверь, из которой я только что вырвался.

Я посмотрел ему вслед и встал. Рванул за спиной полы завязанного сзади халата – завязки лопнули. Я вытер им руки и бросил на пол. Туда же швырнул и шапочку. В глубине протянувшегося передо мной коридора мелькнула девушка в белом – врач или сестра, – простучала каблучками-шпильками по паркету и скрылась в одной из комнат. Я машинально пошел в ее сторону мимо одинаково белых дверей. Они вели в кабинеты врачей, чьи имена были отпечатаны на карточках в рамках из белой пластмассы. «Д-р Громов С. Н.», – прочел я на одной из карточек. «Мой» кабинет. Что ж, войдем!

У широкого итальянского окна за «моим» письменным столом сидел Кленов и читал газету.

– Уже? – спросил он сдержанно, но в сдержанности этой прозвучали тревога и страх.

Я молчал.

– Жив?

– А ты почему здесь? – спросил я вместо ответа.

– Ты же сам сказал, чтобы я здесь дожидался! – вспылил Кленов. – Что с ним?

– Не знаю.

Он вскочил:

– Почему?

– Мне стало дурно… Я почти потерял сознание.

– Во время операции?

– Да.

– Кто же оперирует?

– Не знаю. – Я старался не глядеть на него.

– А сейчас почему ты здесь?! Почему не в операционной?! – закричал Кленов.

– Потому что я не хирург, Кленов.

– Ты с ума сошел!

Он не оттолкнул – отшвырнул меня плечом, как в хоккейной баталии, и выбежал в коридор. А я бессмысленно сел на стул посреди комнаты, не мог дотащиться даже до письменного «моего» стола. «Я не хирург», – сказал я Кленову. Но как же тогда я мог начать операцию и благополучно довести ее до критической минуты, не вызывая ни в ком сомнений? Значит, во сне так можно. Тогда откуда же этот страх, почти ужас перед случившимся? Ведь и Олег, и операция, и Кленов, и я сам – все это только призрачный мир сна, и я это знаю. «А вдруг нет?» – сказал Заргарьян. А вдруг нет?

Зазвонил телефон на столе, я отвернулся. Телефон продолжал звонить. Наконец мне это надоело.

– Сережка, это ты? – спросили в трубке. – Ну как?

– Кто говорит? – рявкнул я.

– Не кричи. Уже меня не узнаешь.

– Не узнаю. Кто это?

– Ну, я, я! Галя. Кто же еще.

«Галя волнуется, это вполне естественно, – подумал я. – Но почему по телефону? Уж кому-кому, а ей следовало бы дожидаться в приемной. Приехал же Кленов».

– Ты что молчишь? – удивилась она. – Неужели неудача?

– Видишь ли… – замялся я. – Не могу сказать тебе ничего определенного. Мне стало плохо во время операции. Продолжает ее ассистент…

– Асафьев?

«Опять этот Асафьев. А я знаю, он или не он? И не все ли равно кто, если это только сон?»

И я сказал:

– Наверное. Я не разглядел. Они все в марлевых масках.

– Ты же не доверяешь Асафьеву. Еще утром сказал, что он хирург для амбулатории.

– Когда сказал?

– Когда завтракали. Еще за тобой машина не пришла.

Я знал точно, что утром мы с Галей не завтракали. Я был дома. И никакой машины у меня вообще нет. Но зачем спорить, если все это сон.

– А с тобой что? – продолжала она. – Что значит «плохо»?

– Слабость. Головокружение. Утрата памяти.

– А сейчас?

– Что – сейчас? Ты об Олеге?

– Да не об Олеге – о тебе!

Я даже подивился: откуда у Галки такая черствость? Олег на операционном столе, а она спрашивает, что со мной?

– Полная атрофия памяти, – сказал я сердито. – Все забыл. Где был утром и где я сейчас, кто ты, кто я и почему я хирург, если один вид скальпеля приводит меня в содрогание.

В трубке замолчали.

– Ты слушаешь? – спросил я.

– Я сейчас же еду в больницу, – сказала Галя и положила трубку.

Пусть едет. Не все ли равно когда, куда и зачем? Сны всегда алогичны, только я почему-то наделен способностью рассуждать логически даже во сне. Решимость бежать, созревавшая еще с той минуты, когда я покинул операционную, окончательно во мне укрепилась. «Оставлю какую-нибудь записку для приличия и уйду», – подумал я.

На верхнем листке из блокнота, лежавшего на столе поверх каких-то бумаг, я прочел типографский текст: «Доктор медицинских наук, профессор ГРОМОВ Сергей Николаевич».

И тут я вспомнил свой листок из блокнота, на котором мой предположительный Гайд начертал таинственную, но указующую надпись. Она оказалась ключом к разгадке. Правда, до самой разгадки я еще не добрался, но ключ уже был в замке. «А вдруг нет?» – ответил мне Заргарьян на мой вопрос, сон ли это. А вдруг я по отношению к доктору медицинских наук, профессору Громову Сергею Николаевичу точно такой же невидимый агрессор, как и мой вчерашний Гайд по отношению ко мне? И не следует ли мне по его примеру оставить такую же указующую запись?

И я тут же написал в блокноте профессора:

«Мы с вами двойники, хотя и живем в разных мирах, а может быть, и в разном времени. К несчастью, наша „встреча“ произошла во время операции. Я не смог ее закончить: в моем мире у меня другая профессия. Найдите в Москве двух ученых – Никодимова и Заргарьяна. Они, вероятно, смогут разъяснить вам, что произошло с вами в больнице».

У меня в руках зонд, погруженный в рану. Я в белом халате, на голове у меня белая полотняная шапочка, нос и рот в марлевой маске. Так же выглядят люди напротив и рядом со мной. Я никого из них не знаю, узнаю только глаза женщины, стоящей у изголовья. Они прикованы к моим рукам, и такая тревожная напряженность в них, что кажется, между нами протянута невидимая, тугая-претугая струна. Она тоненько звенит по мере того, как зонд погружается в рану.

Я вспомнил вдруг все, что произошло до этой минуты. Скрип тормозов машины, остановившейся у подъезда, гранитные его ступени, еще мокрые от дождя, перспективу знакомой, часто снившейся мне улицы, а затем почтительную улыбку гардеробщика, поймавшего на лету брошенное ему пальто, неспешный взлет лифта и сияющую белизну операционной, где я облачался в белый халат и противно долго мыл руки. Я точно вспомнил, что я, именно я, начал операцию, вскрыл скальпелем прочерченную шрамами грудь и мои руки с профессиональной, привычной умелостью резали, кололи, зондировали. Все это промелькнуло в сознании со скоростью звука и исчезло. Я все забыл. Привычная умелость в руках обернулась испуганной дрожью, и с внезапным ужасом я осознал, что не знаю, как и что делать дальше, не умею этого делать, и любое дальнейшее промедление будет убийством.

Но понимая, что и зачем я делаю, я вынул зонд из раны и уронил его. Он глухо звякнул. В устремленных на меня глазах над марлевыми масками читался один и тот же вопрос: «Что случилось?»

– Не могу, – почти простонал я. – Мне плохо, товарищи.

Чужими, ватными ногами пошел к двери и, полуобернувшись, увидел, как чья-то спина подвинулась на мое место и негромкий басок скомандовал старшей сестре:

– Зонд!

«Бежать!» – подсказала мысль. Чтобы никто не видел, чтоб никого не видеть, не читать дальше того, что я уже успел прочесть в этих широко открытых, изумленных, обвиняющих глазах. Ног я не чувствовал. Меня бросило как шквалом сквозь хирургическую на площадку между двумя расходившимися под прямым углом коридорами и швырнуло на белый, сияющий эмалевым блеском диван.

«Сейчас я этими руками зарезал Олега», – сказал я себе и, сжав виски ледяными ладонями, застонал, может быть, даже завыл.

– Что с вами… Сергей Николаевич, голубчик? – услышал я чей-то перепуганный голос.

Человек в таком же халате, как и я, только без шапочки, с лысым, голым черепом встревоженно спрашивал:

– Что случилось? Как операция?

– Не знаю, – сказал я.

– Как же так?

– Я бросил… я ушел… – еле вымолвил я. – Мне стало плохо.

– Кто же оперирует? Асафьев?

– Не знаю.

– Как же вы не знаете?

– Ничего я не знаю! Я даже вас не знаю! Кто вы такой, как вас зовут, где я, черт побери?! – закричал я.

Он потоптался на месте, глядя на меня изумленными, ничего не понимающими глазами, и побежал в ту же дверь, из которой я только что вырвался.

Я посмотрел ему вслед и встал. Рванул за спиной полы завязанного сзади халата – завязки лопнули. Я вытер им руки и бросил на пол. Туда же швырнул и шапочку. В глубине протянувшегося передо мной коридора мелькнула девушка в белом – врач или сестра, – простучала каблучками-шпильками по паркету и скрылась в одной из комнат. Я машинально пошел в ее сторону мимо одинаково белых дверей. Они вели в кабинеты врачей, чьи имена были отпечатаны на карточках в рамках из белой пластмассы. «Д-р Громов С. Н.», – прочел я на одной из карточек. «Мой» кабинет. Что ж, войдем!

У широкого итальянского окна за «моим» письменным столом сидел Кленов и читал газету.

– Уже? – спросил он сдержанно, но в сдержанности этой прозвучали тревога и страх.

Я молчал.

– Жив?

– А ты почему здесь? – спросил я вместо ответа.

– Ты же сам сказал, чтобы я здесь дожидался! – вспылил Кленов. – Что с ним?

– Не знаю.

Он вскочил:

– Почему?

– Мне стало дурно… Я почти потерял сознание.

– Во время операции?

– Да.

– Кто же оперирует?

– Не знаю. – Я старался не глядеть на него.

– А сейчас почему ты здесь?! Почему не в операционной?! – закричал Кленов.

– Потому что я не хирург, Кленов.

– Ты с ума сошел!

Он не оттолкнул – отшвырнул меня плечом, как в хоккейной баталии, и выбежал в коридор. А я бессмысленно сел на стул посреди комнаты, не мог дотащиться даже до письменного «моего» стола. «Я не хирург», – сказал я Кленову. Но как же тогда я мог начать операцию и благополучно довести ее до критической минуты, не вызывая ни в ком сомнений? Значит, во сне так можно. Тогда откуда же этот страх, почти ужас перед случившимся? Ведь и Олег, и операция, и Кленов, и я сам – все это только призрачный мир сна, и я это знаю. «А вдруг нет?» – сказал Заргарьян. А вдруг нет?

Зазвонил телефон на столе, я отвернулся. Телефон продолжал звонить. Наконец мне это надоело.

– Сережка, это ты? – спросили в трубке. – Ну как?

– Кто говорит? – рявкнул я.

– Не кричи. Уже меня не узнаешь.

– Не узнаю. Кто это?

– Ну, я, я! Галя. Кто же еще.

«Галя волнуется, это вполне естественно, – подумал я. – Но почему по телефону? Уж кому-кому, а ей следовало бы дожидаться в приемной. Приехал же Кленов».

– Ты что молчишь? – удивилась она. – Неужели неудача?

– Видишь ли… – замялся я. – Не могу сказать тебе ничего определенного. Мне стало плохо во время операции. Продолжает ее ассистент…

– Асафьев?

«Опять этот Асафьев. А я знаю, он или не он? И не все ли равно кто, если это только сон?»

И я сказал:

– Наверное. Я не разглядел. Они все в марлевых масках.

– Ты же не доверяешь Асафьеву. Еще утром сказал, что он хирург для амбулатории.

– Когда сказал?

– Когда завтракали. Еще за тобой машина не пришла.

Я знал точно, что утром мы с Галей не завтракали. Я был дома. И никакой машины у меня вообще нет. Но зачем спорить, если все это сон.

– А с тобой что? – продолжала она. – Что значит «плохо»?

– Слабость. Головокружение. Утрата памяти.

– А сейчас?

– Что – сейчас? Ты об Олеге?

– Да не об Олеге – о тебе!

Я даже подивился: откуда у Галки такая черствость? Олег на операционном столе, а она спрашивает, что со мной?

– Полная атрофия памяти, – сказал я сердито. – Все забыл. Где был утром и где я сейчас, кто ты, кто я и почему я хирург, если один вид скальпеля приводит меня в содрогание.

В трубке замолчали.

– Ты слушаешь? – спросил я.

– Я сейчас же еду в больницу, – сказала Галя и положила трубку.

Пусть едет. Не все ли равно когда, куда и зачем? Сны всегда алогичны, только я почему-то наделен способностью рассуждать логически даже во сне. Решимость бежать, созревавшая еще с той минуты, когда я покинул операционную, окончательно во мне укрепилась. «Оставлю какую-нибудь записку для приличия и уйду», – подумал я.

На верхнем листке из блокнота, лежавшего на столе поверх каких-то бумаг, я прочел типографский текст: «Доктор медицинских наук, профессор ГРОМОВ Сергей Николаевич».

И тут я вспомнил свой листок из блокнота, на котором мой предположительный Гайд начертал таинственную, но указующую надпись. Она оказалась ключом к разгадке. Правда, до самой разгадки я еще не добрался, но ключ уже был в замке. «А вдруг нет?» – ответил мне Заргарьян на мой вопрос, сон ли это. А вдруг я по отношению к доктору медицинских наук, профессору Громову Сергею Николаевичу точно такой же невидимый агрессор, как и мой вчерашний Гайд по отношению ко мне? И не следует ли мне по его примеру оставить такую же указующую запись?

И я тут же написал в блокноте профессора:

«Мы с вами двойники, хотя и живем в разных мирах, а может быть, и в разном времени. К несчастью, наша „встреча“ произошла во время операции. Я не смог ее закончить: в моем мире у меня другая профессия. Найдите в Москве двух ученых – Никодимова и Заргарьяна. Они, вероятно, смогут разъяснить вам, что произошло с вами в больнице».