Но Веник уже не мог без нас. И вот, когда дней через десять дедушка впервые разрешил нам навестить Андрея Никитича, Веник удрал из дому, прибежал на берег Белогорки и отплыл вместе с нами на борту «Неистребимого».

На этот раз мы плыли к Хвостику утром. И снова посреди реки была золотистая, словно песчаная, дорожка, но только не лунная, а солнечная. И снова она никуда не сворачивала, а бежала себе всё прямо и прямо, далеко-далеко…

На этот раз мы плыли к Хвостику утром. И снова посреди реки была золотистая, словно песчаная, дорожка, но только не лунная, а солнечная. И снова она никуда не сворачивала, а бежала себе всё прямо и прямо, далеко-далеко…

Красота летнего утра настроила Липучку на поэтический лад, и она стала требовать, чтобы я прочитал свои новые стихи, которые были в той самой тетрадке под столом. Я отбивался как мог, говорил, что стихи ещё не закончены. Меня поддержал Веник. Он авторитетно заявил, что поэты никогда не читают недоработанных произведений. И тогда Липучка отстала.

Андрея Никитича мы нашли не сразу. Днём все дома были похожи друг на друга, а огонька, который тогда, ночью, звал нас и указывал путь, сейчас уже не было.

Нам помог Саша. Он вспомнил, что в ту ночь сильно ушиб ногу, наткнувшись на брёвна, сложенные возле самого дома Андрея Никитича. Сгоряча он даже не почувствовал боли, а потом палец у него покраснел, вздулся. Саша и сейчас ещё слегка прихрамывал. Мы разыскали брёвна и квадратный домик, похожий на часовенку.

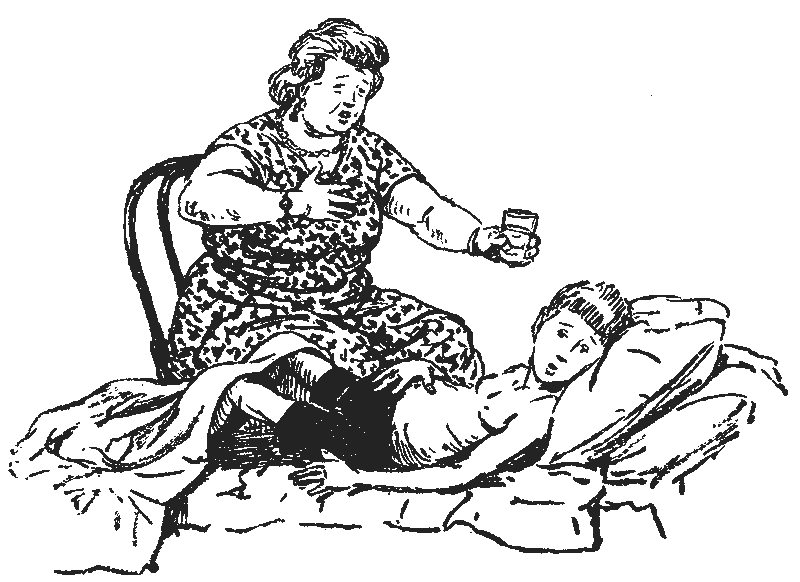

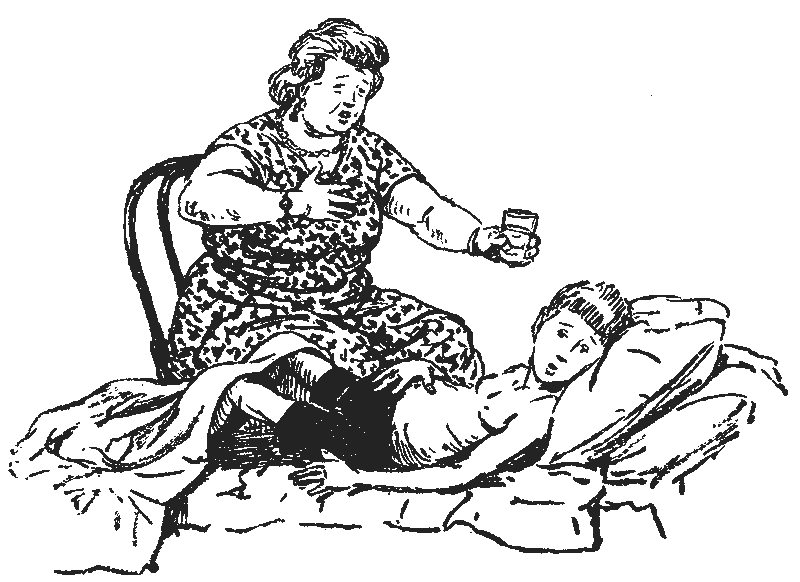

Андрей Никитич был один: женщина с растрёпанными волосами, которая, оказывается, была женой его брата, ушла на базар.

Андрей Никитич нам очень обрадовался. Но дедушка предупредил нас, что больному нельзя много разговаривать, и потому мы все кричали в четыре голоса: «Не разговаривайте, Андрей Никитич! Не разговаривайте! Мы вас не слушаем, не слушаем!..» И затыкали уши. В конце концов он смирился и сказал:

– Хорошо, давайте будем смотреть друг на друга.

И мы стали смотреть: он на нас, а мы на него.

Дедушка говорил, что он лучше всего определяет самочувствие больных по глазам.

У Андрея Никитича глаза были живые, лукавые – значит, дело шло на поправку.

Мы помолчали минут пять. Потом Андрей Никитич, как ученик в классе, поднял руку и глазами дал понять, что просит слова.

– Говорите! – разрешил Саша таким тоном, каким он командовал нами с капитанского мостика.

– У меня вот просьба есть к Саше, – робко проговорил Андрей Никитич.

– Ко мне? Понятно. – Саша поближе подошёл к кровати.

– Да нет, не к тебе.

– А меня, Андрей Никитич, тут в Шуру переименовали, – сообщил я.

– Переименовали? Кто же, интересно? Я кивнул на Сашу.

– А почему ты его самого не переименовал? Я неопределённо пожал плечами:

– Да не знаю… Он сказал мне: «Будешь два месяца Шурой». И я послушался.

– Послушался? – Андрей Никитич с уважением взглянул на Сашу. – Люблю мальчишек, которых слушаются. А просьба у меня всё-таки к бывшему Саше, то есть к теперешнему Шуре.

Андрей Никитич сказал это таким тоном, что наш воспитанный Веник сразу всё понял.

– Саша, Липучка! – сказал он. – Пойдёмте подышим свежим воздухом.

– Нашёл работу! Свежим воздухом дышать! – усмехнулся Саша. – Давайте уж лучше воды натаскаем. Я заметил в сенях пустые вёдра.

Ребята зазвенели вёдрами. А у меня, наверное, был до глупого гордый вид: сам подполковник-артиллерист с просьбой обращается! Но что же это за просьба такая?

– Просьба ерундовая. Пустяк, – сказал Андрей Никитич. – Письмо надо домой написать, А дедушка твой писать запрещает. Так я продиктую тебе. Идёт?

Мне показалось, что из двери, которую ребята оставили открытой, сильно дует и вообще в комнате холодно.

Но Андрей Никитич был всё-таки очень хорошим человеком: письмо он продиктовал короткое, и слова в письме были не такие уж трудные. Я сейчас точно не помню, о чём именно было письмо. Очень волновался, когда писал, потому и не запомнил. На содержание я не обращал никакого внимания, а на одни лишь безударные гласные.

И ещё хорошо помню, что были в письме такие фразы: «Доктор говорит, что теперь у меня один маршрут – в санаторий… Меня навещает один мальчик, который приехал к своему дедушке, и его товарищи…»

Слова «маршрут» и «к дедушке» Андрей Никитич, конечно же, вставил нарочно. И я написал эти слова так чётко, так ясно, как только мог – чуть ли не печатными буквами! В общем, устроил мне Андрей Никитич предварительный экзамен!

– Спасибо, – сказал он. – Теперь положи в конверт и наклей марку. Я тебе адрес продиктую. И на обратном пути опустишь. Идёт?

– Как? Прямо в конверт? – растерянно пролепетал я. И стал быстро соображать: что лучше – чтобы Андрей Никитич проверил сейчас письмо или чтобы не проверял?

А он, словно и не подозревая о моих муках и сомнениях, сказал:

– Конверты в левом ящике стола. А клей на окне, в бутылочке.

И тут мне смертельно, «до ужаса», как говорит Липучка, захотелось узнать, сколько я сделал ошибок. Помогли мне хоть немножко занятия с Сашей или нет?

– Вы, Андрей Никитич, лучше проверьте. Может, я напутал что-нибудь… Или пропустил. По рассеянности…

– У тебя уже есть рассеянность? – удивился Андрей Никитич. – Это же старческая болезнь. Ну ладно. Если просишь, прочту.

Он взял листок из моих дрожащих, перепачканных чернилами рук. Сперва всё шло хорошо. Андрей Никитич спокойно водил глазами по строчкам. Но вдруг он сказал:

– Дай-ка сюда перо.

«Так! Первая есть!» – подумал я и заложил один палец на правой руке. Ещё мне пришлось заложить три пальца. Значит, я всё-таки кое-чего добился; ведь раньше, когда я начинал считать свои ошибки, мне не хватало пальцев не только на руках, но даже на ногах.

– Выручил ты меня. Спасибо, – сказал Андрей Никитич. – Теперь сам ещё раз прочти. Не очень ли я родных разволновал?

«Всё понятно! Хочет, чтобы я на свои ошибки обратил внимание», – 'Догадался я. И прямо впился глазами в злосчастные слова, исправленные Андреем Никитичем. А потом, дома, я раз десять переписал эти слова в тетрадку.

Ребят притащила в комнату женщина с растрёпанными волосами.

В это утро волосы её были аккуратнейшим образом скручены в косу, но прозвище так за ней и осталось. Значит, это верно говорят, что первое впечатление – самое сильное.

Женщина с растрёпанными волосами долго благодарила нас, называла хорошими ребятами, очень сознательными и добрыми – в общем, говорила такие вещи, которые мне почему-то всегда бывает стыдно слушать. Потом она взглянула на часы и извиняющимся голосом сказала:

– Андрею Никитичу, понимаете ли, спать нужно.

– Что я, дошкольник, что ли? Днём спать! – пытался заспорить Андрей Никитич.

Но женщина сердито тряхнула косой, и он сразу стал прощаться с нами:

– Приходите, ребята, почаще. И ты, Веник, приходи. В шахматы с тобой сыграем. В поезде-то не успели. И маме привет передай.

Веник был просто счастлив, что Андрей Никитич забыл все вагонные споры и так хорошо сказал о его маме. До самого берега наш солидный Веник бежал вприпрыжку.

На обратном пути Липучка опять пристала ко мне со стихами. А Веник стал ещё горячее защищать меня: у него было хорошее настроение. Он сказал, что я в Москве «обобщу все свои впечатления» и напишу «цикл белогорских стихов». И ещё он сказал, что в творчестве Пушкина был период болдинской осени, а в моём будет период белогорского лета. Эта мысль мне очень понравилась.

– Верно! Я всё обобщу и пришлю из Москвы, – пообещал я Липучке.

Но, когда мы подплыли к Белогорску, настроение у Веника сразу испортилось: на берегу, возле нашего шалаша, стояла Ангелина Семёновна!

– Дрейфовать здесь, к берегу не подходить! – с капитанского мостика приказал Саша.

Веник безнадёжно покачал головой?

– Вы не знаете мою маму. Она не уйдёт отсюда до следующего утра. Она не простит мне этого побега!

Но Веник ошибся. С берега вдруг поплыли самые ласковые и нежные звуки.

– Веничка, милый мой мальчик! – кричала Ангелина Семёновна. – Оглянись по сторонам!

Веник огляделся.

– Тебе не страшно? Ты не боишься?

– Боюсь… тебя! – крикнул Веник.

– Меня? Свою маму? Глупый ребёнок! А воды… воды ты не боишься?

– Не боюсь!

– Честное пионерское?

– Честное пионерское!

– Значит, ты здоров? Совсем здоров?

Нам ничто не грозило, и Саша приказал пришвартовываться.

Как только мы вылезли на берег, из шалаша с лаем выскочил, видно, хорошо отоспавшийся и потому, как никогда, бодрый шпиц Берген.

– Милая собачка! – сказала Ангелина Семёновна. Она с нежностью гладила Бергена, словно благодарила его за то, что он оказался не бешеным, а самым нормальным псом.

Потом она стала так же нежно и даже ещё нежнее гладить своего Веника. Она смотрела на него так, будто он долго-долго не был дома и вот только что, минуту назад, сошёл с поезда или с парохода.

– Как ты загорел за эти месяцы! – говорила Ангелина Семёновна, прямо-таки с любопытством разглядывая сына. – Как у тебя мордочка округлилась!

– Мама, при чём тут мордочка? – вдруг осмелев, сказал Веник. – Я же всё-таки не шпиц Берген!

– Не сердись на маму. Ты очень хорошо выглядишь. И это, естественно, радует её!

В самые трогательные минуты Ангелина Семёновна начинала говорить о себе в третьем лице. Я это ещё в поезде заметил.

– Да, ты очень поправился. И как-то возмужал, окреп! И Саша тоже… – Ангелина Семёновна впервые ласково взглянула на меня. – В Москве вас просто не узнают!

А мне вдруг стало грустно. Слова Ангелины Семёновны напомнили мне о том, что дни стали уже заметно короче, что лето подходит к концу и что скоро мне придётся прощаться с Сашей, с дедушкой, с Липучкой… И с этим плотом, качающимся на лёгких речных волнах, и с этим зелёным холмом… Я вдруг наклонился и поцеловал Бергена в мокрый шершавый нос.

ДВА ПИСЬМА

И до того я расписался, что захотелось мне рассказать вам ещё и о том, что произошло следующим летом, то есть ровно через год…

Часть вторая

«ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО»

Я РЫДАЮ

Красота летнего утра настроила Липучку на поэтический лад, и она стала требовать, чтобы я прочитал свои новые стихи, которые были в той самой тетрадке под столом. Я отбивался как мог, говорил, что стихи ещё не закончены. Меня поддержал Веник. Он авторитетно заявил, что поэты никогда не читают недоработанных произведений. И тогда Липучка отстала.

Андрея Никитича мы нашли не сразу. Днём все дома были похожи друг на друга, а огонька, который тогда, ночью, звал нас и указывал путь, сейчас уже не было.

Нам помог Саша. Он вспомнил, что в ту ночь сильно ушиб ногу, наткнувшись на брёвна, сложенные возле самого дома Андрея Никитича. Сгоряча он даже не почувствовал боли, а потом палец у него покраснел, вздулся. Саша и сейчас ещё слегка прихрамывал. Мы разыскали брёвна и квадратный домик, похожий на часовенку.

Андрей Никитич был один: женщина с растрёпанными волосами, которая, оказывается, была женой его брата, ушла на базар.

Андрей Никитич нам очень обрадовался. Но дедушка предупредил нас, что больному нельзя много разговаривать, и потому мы все кричали в четыре голоса: «Не разговаривайте, Андрей Никитич! Не разговаривайте! Мы вас не слушаем, не слушаем!..» И затыкали уши. В конце концов он смирился и сказал:

– Хорошо, давайте будем смотреть друг на друга.

И мы стали смотреть: он на нас, а мы на него.

Дедушка говорил, что он лучше всего определяет самочувствие больных по глазам.

У Андрея Никитича глаза были живые, лукавые – значит, дело шло на поправку.

Мы помолчали минут пять. Потом Андрей Никитич, как ученик в классе, поднял руку и глазами дал понять, что просит слова.

– Говорите! – разрешил Саша таким тоном, каким он командовал нами с капитанского мостика.

– У меня вот просьба есть к Саше, – робко проговорил Андрей Никитич.

– Ко мне? Понятно. – Саша поближе подошёл к кровати.

– Да нет, не к тебе.

– А меня, Андрей Никитич, тут в Шуру переименовали, – сообщил я.

– Переименовали? Кто же, интересно? Я кивнул на Сашу.

– А почему ты его самого не переименовал? Я неопределённо пожал плечами:

– Да не знаю… Он сказал мне: «Будешь два месяца Шурой». И я послушался.

– Послушался? – Андрей Никитич с уважением взглянул на Сашу. – Люблю мальчишек, которых слушаются. А просьба у меня всё-таки к бывшему Саше, то есть к теперешнему Шуре.

Андрей Никитич сказал это таким тоном, что наш воспитанный Веник сразу всё понял.

– Саша, Липучка! – сказал он. – Пойдёмте подышим свежим воздухом.

– Нашёл работу! Свежим воздухом дышать! – усмехнулся Саша. – Давайте уж лучше воды натаскаем. Я заметил в сенях пустые вёдра.

Ребята зазвенели вёдрами. А у меня, наверное, был до глупого гордый вид: сам подполковник-артиллерист с просьбой обращается! Но что же это за просьба такая?

– Просьба ерундовая. Пустяк, – сказал Андрей Никитич. – Письмо надо домой написать, А дедушка твой писать запрещает. Так я продиктую тебе. Идёт?

Мне показалось, что из двери, которую ребята оставили открытой, сильно дует и вообще в комнате холодно.

Но Андрей Никитич был всё-таки очень хорошим человеком: письмо он продиктовал короткое, и слова в письме были не такие уж трудные. Я сейчас точно не помню, о чём именно было письмо. Очень волновался, когда писал, потому и не запомнил. На содержание я не обращал никакого внимания, а на одни лишь безударные гласные.

И ещё хорошо помню, что были в письме такие фразы: «Доктор говорит, что теперь у меня один маршрут – в санаторий… Меня навещает один мальчик, который приехал к своему дедушке, и его товарищи…»

Слова «маршрут» и «к дедушке» Андрей Никитич, конечно же, вставил нарочно. И я написал эти слова так чётко, так ясно, как только мог – чуть ли не печатными буквами! В общем, устроил мне Андрей Никитич предварительный экзамен!

– Спасибо, – сказал он. – Теперь положи в конверт и наклей марку. Я тебе адрес продиктую. И на обратном пути опустишь. Идёт?

– Как? Прямо в конверт? – растерянно пролепетал я. И стал быстро соображать: что лучше – чтобы Андрей Никитич проверил сейчас письмо или чтобы не проверял?

А он, словно и не подозревая о моих муках и сомнениях, сказал:

– Конверты в левом ящике стола. А клей на окне, в бутылочке.

И тут мне смертельно, «до ужаса», как говорит Липучка, захотелось узнать, сколько я сделал ошибок. Помогли мне хоть немножко занятия с Сашей или нет?

– Вы, Андрей Никитич, лучше проверьте. Может, я напутал что-нибудь… Или пропустил. По рассеянности…

– У тебя уже есть рассеянность? – удивился Андрей Никитич. – Это же старческая болезнь. Ну ладно. Если просишь, прочту.

Он взял листок из моих дрожащих, перепачканных чернилами рук. Сперва всё шло хорошо. Андрей Никитич спокойно водил глазами по строчкам. Но вдруг он сказал:

– Дай-ка сюда перо.

«Так! Первая есть!» – подумал я и заложил один палец на правой руке. Ещё мне пришлось заложить три пальца. Значит, я всё-таки кое-чего добился; ведь раньше, когда я начинал считать свои ошибки, мне не хватало пальцев не только на руках, но даже на ногах.

– Выручил ты меня. Спасибо, – сказал Андрей Никитич. – Теперь сам ещё раз прочти. Не очень ли я родных разволновал?

«Всё понятно! Хочет, чтобы я на свои ошибки обратил внимание», – 'Догадался я. И прямо впился глазами в злосчастные слова, исправленные Андреем Никитичем. А потом, дома, я раз десять переписал эти слова в тетрадку.

Ребят притащила в комнату женщина с растрёпанными волосами.

В это утро волосы её были аккуратнейшим образом скручены в косу, но прозвище так за ней и осталось. Значит, это верно говорят, что первое впечатление – самое сильное.

Женщина с растрёпанными волосами долго благодарила нас, называла хорошими ребятами, очень сознательными и добрыми – в общем, говорила такие вещи, которые мне почему-то всегда бывает стыдно слушать. Потом она взглянула на часы и извиняющимся голосом сказала:

– Андрею Никитичу, понимаете ли, спать нужно.

– Что я, дошкольник, что ли? Днём спать! – пытался заспорить Андрей Никитич.

Но женщина сердито тряхнула косой, и он сразу стал прощаться с нами:

– Приходите, ребята, почаще. И ты, Веник, приходи. В шахматы с тобой сыграем. В поезде-то не успели. И маме привет передай.

Веник был просто счастлив, что Андрей Никитич забыл все вагонные споры и так хорошо сказал о его маме. До самого берега наш солидный Веник бежал вприпрыжку.

На обратном пути Липучка опять пристала ко мне со стихами. А Веник стал ещё горячее защищать меня: у него было хорошее настроение. Он сказал, что я в Москве «обобщу все свои впечатления» и напишу «цикл белогорских стихов». И ещё он сказал, что в творчестве Пушкина был период болдинской осени, а в моём будет период белогорского лета. Эта мысль мне очень понравилась.

– Верно! Я всё обобщу и пришлю из Москвы, – пообещал я Липучке.

Но, когда мы подплыли к Белогорску, настроение у Веника сразу испортилось: на берегу, возле нашего шалаша, стояла Ангелина Семёновна!

– Дрейфовать здесь, к берегу не подходить! – с капитанского мостика приказал Саша.

Веник безнадёжно покачал головой?

– Вы не знаете мою маму. Она не уйдёт отсюда до следующего утра. Она не простит мне этого побега!

Но Веник ошибся. С берега вдруг поплыли самые ласковые и нежные звуки.

– Веничка, милый мой мальчик! – кричала Ангелина Семёновна. – Оглянись по сторонам!

Веник огляделся.

– Тебе не страшно? Ты не боишься?

– Боюсь… тебя! – крикнул Веник.

– Меня? Свою маму? Глупый ребёнок! А воды… воды ты не боишься?

– Не боюсь!

– Честное пионерское?

– Честное пионерское!

– Значит, ты здоров? Совсем здоров?

Нам ничто не грозило, и Саша приказал пришвартовываться.

Как только мы вылезли на берег, из шалаша с лаем выскочил, видно, хорошо отоспавшийся и потому, как никогда, бодрый шпиц Берген.

– Милая собачка! – сказала Ангелина Семёновна. Она с нежностью гладила Бергена, словно благодарила его за то, что он оказался не бешеным, а самым нормальным псом.

Потом она стала так же нежно и даже ещё нежнее гладить своего Веника. Она смотрела на него так, будто он долго-долго не был дома и вот только что, минуту назад, сошёл с поезда или с парохода.

– Как ты загорел за эти месяцы! – говорила Ангелина Семёновна, прямо-таки с любопытством разглядывая сына. – Как у тебя мордочка округлилась!

– Мама, при чём тут мордочка? – вдруг осмелев, сказал Веник. – Я же всё-таки не шпиц Берген!

– Не сердись на маму. Ты очень хорошо выглядишь. И это, естественно, радует её!

В самые трогательные минуты Ангелина Семёновна начинала говорить о себе в третьем лице. Я это ещё в поезде заметил.

– Да, ты очень поправился. И как-то возмужал, окреп! И Саша тоже… – Ангелина Семёновна впервые ласково взглянула на меня. – В Москве вас просто не узнают!

А мне вдруг стало грустно. Слова Ангелины Семёновны напомнили мне о том, что дни стали уже заметно короче, что лето подходит к концу и что скоро мне придётся прощаться с Сашей, с дедушкой, с Липучкой… И с этим плотом, качающимся на лёгких речных волнах, и с этим зелёным холмом… Я вдруг наклонился и поцеловал Бергена в мокрый шершавый нос.

ДВА ПИСЬМА

«Здравствуй, Шура!

Только что я вернулся из школы. Сдавал переэкзаменовку. В классе проверять работы не полагается, но я упросил Нину Петровну. И она проверила. Ясное дело, есть ошибки. Но мало. И Нина Петровна поставила мне четвёрку.

Мне бы не видать этой четвёрки, как ушей своих, если бы не ты, Шура. Спасибо тебе! Приезжай в будущем году обязательно. Построим новый плот и уйдём в далёкое плавание. Понятно?

Саша».

«Дорогой Саша! Мне стыдно писать это письмо. Но я всё должен рассказать тебе. Всю правду! У меня ведь тоже была переэкзаменовка по русскому языку. Только я постеснялся сказать об этом. Ты вот не постеснялся, а я постеснялся…

И ещё я про стихи наврал. Мало ли на свете Сашек Петровых! Вот какой-то из них и пишет стихи, а вовсе не я. Да ведь я теперь и не Саша вовсе, а Шура. Дома меня тоже так будут называть, потому что мама вдруг открыла, что я приехал из Белогорска «совсем другим человеком». Не очень-то понимаю, что она этим хочет сказать…

Сегодня я сдавал переэкзаменовку. Получил всего тройку. А ты четвёрку? Но ничего! Ведь часто так пишут: «Ученик превзошёл своего учителя!..»

* * *

История эта случилась три года назад. Я сразу хотел записать её. Но не решился: боялся насажать много ошибок. А сейчас вот записал.И до того я расписался, что захотелось мне рассказать вам ещё и о том, что произошло следующим летом, то есть ровно через год…

Часть вторая

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ВЕЛОСИПЕДА

«ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО»

В телеграмме было всего два слова: «Приезжай немедленно». И никакой подписи. Но я сразу понял, что это от Саши и что на подпись у него просто не хватило денег. По цифрам вверху телеграммы я высчитал, что она была послана из Белогорска полтора часа назад.

Я никогда в жизни ещё не получал телеграмм. Только ко дню рождения от дедушки – и то они всегда приходили на мамино имя, словно она родилась в этот день, а не я… А тут, на узкой бумажной ленточке, приклеенной к бланку, было чёрным по белому напечатано: «Шуре Петрову». Это было приятно. Но и очень тревожно: ведь я знал, что телеграммы посылают только в самых крайних случаях, когда нужно сообщить что-нибудь очень срочное. И если в обыкновенном письме написано «Приезжай немедленно», то можно ещё подумать, ехать или нет, а уж если это написано в телеграмме – значит, надо не просто ехать, а прямо мчаться на всех парах, тут же, не теряя ни одной минуты!

Но мчаться на всех парах я никак не мог, хотя позавчера и наступили уже летние каникулы. Дело в том, что в ящике папиного письменного стола лежал один очень важный документ, который мешал мне немедленно выполнить Сашину просьбу, звучавшую как короткий военный приказ. Ещё недавно я вытаскивал этот документ по десять раз в день, разглядывал его со всех сторон, вслух перечитывал каждую строчку – и от радости не мог начитаться… Сейчас я тоже вынул сложенный вдвое небольшой лист плотной глянцевитой бумаги, но посмотрел на него грустно и даже с упрёком. Снаружи на бумаге было голубое море, и дворец с колоннами, который тоже был голубым, и пальмы с кипарисами – тоже совсем голубые. А внутри было написано, что пятнадцатого июня я должен прибыть в детский санаторий на берег Чёрного моря и что передавать путёвку «другому лицу» я не имею права. И ещё стояла чья-то зелёная подпись, и ещё лиловая круглая печать – так что мне показалось, что не ехать по этой разноцветной путёвке я уже не могу, что, если я не поеду, меня просто силой притащат под голубые кипарисы, в голубой дворец на берегу голубого моря…

Что было делать?! Ведь я знал, что Саша не станет посылать телеграмму просто так: уж если он написал «Приезжай немедленно» – значит, случилось что-то ужасное, значит, кого-то надо спасать… Правда, кого и от чего я мог спасти – было не совсем ясно. Но ясно было одно: я не могу оставить друзей на произвол судьбы, я не могу не приехать к ним на помощь! Я должен пожертвовать всем на свете – и даже голубыми кипарисами. Но как пожертвовать?!

К путёвке была приколота медицинская справка о том, что мне «не противопоказана поездка на Юг в летние месяцы». И вдруг меня осенило: надо, чтобы эта поездка была мне категорически противопоказана! Тогда всё будет в порядке, тогда я смогу выехать в Белогорск, как требует Саша, «немедленно». Но кто же может зачеркнуть маленькое «не» и оставить одно только слово – «противопоказана»? Конечно, врач. Но какой? И тут я вспомнил о дяде Симе.

«Дядя Сима» – это звучит немного странно. Лучше бы звучало: «тётя Сима». Но что поделаешь, если даже мама так звала старого дедушкиного друга, тоже врача, который лечил её в Белогорске, когда она была ещё совсем маленькой, а сейчас жил в Москве очень близко от нас – за бульваром. Дядя Сима знал дедушку уже лет тридцать. И хотя давно уехал из Белогорска, но они ни на один день не расставались. А я этому помогал! Сейчас расскажу, как именно…

Мой дедушка очень любит играть в шахматы. Правда, играет он не очень сильно. И даже я прошлым летом из пяти партий выиграл у него три с половиной (четвёртую партию я до конца выиграть не успел, потому что дедушку вызвали к больному). Но зато дедушка очень хорошо изучил теорию шахматной игры. Он не просто переставляет фигуры, а всегда знает, когда, в каком году и даже в каком городе подобный ход точно в такой же ситуации сделал какой-нибудь великий шахматист. И меня только всегда очень удивляло, почему это великие шахматисты выигрывали, а дедушка, делая абсолютно те же самые ходы, проигрывал. Но не в этом дело… Дело в том, что раньше, когда дядя Сима жил в Белогорске, они с дедушкой буквально каждый вечер сражались за шахматной доской. Они так к этому привыкли, что и потом, когда дядя Сима переехал в Москву, продолжали свои матчи. Только длились эти игры очень долго, по целым месяцам, потому что противники сообщали друг другу свои ходы по почте. Дядя Сима играл ещё хуже дедушки, но играть им друг с другом было интересно, потому что оба они очень хорошо знали теорию.

В квартире у дяди Симы было много соседей, и некоторые из них, наверное, тоже интересовались шахматной теорией, потому что дедушкины письма часто пропадали. Из-за этого шахматные соревнования Москва – Белогорск чуть было не кончились навсегда, но тут я пришёл на помощь! Дедушка стал присылать письма со своими ходами к нам домой, а я в тот же день срочно доставлял их дяде Симе. Иногда, когда дедушка делал уж очень странные ходы, я их чуть-чуть подправлял. Дедушка в письмах возмущался и говорил, что неблагородно «сражаться целой семьёй против одного дяди Симы». Но дело опять же не в этом, а в том, что я таскал письма через бульвар и дядя Сима, получая их, часто повторял, что он у меня «в неоплатном долгу».

Я вспомнил об этом в тот самый день, когда пришла Сашина телеграмма.

Я никогда в жизни ещё не получал телеграмм. Только ко дню рождения от дедушки – и то они всегда приходили на мамино имя, словно она родилась в этот день, а не я… А тут, на узкой бумажной ленточке, приклеенной к бланку, было чёрным по белому напечатано: «Шуре Петрову». Это было приятно. Но и очень тревожно: ведь я знал, что телеграммы посылают только в самых крайних случаях, когда нужно сообщить что-нибудь очень срочное. И если в обыкновенном письме написано «Приезжай немедленно», то можно ещё подумать, ехать или нет, а уж если это написано в телеграмме – значит, надо не просто ехать, а прямо мчаться на всех парах, тут же, не теряя ни одной минуты!

Но мчаться на всех парах я никак не мог, хотя позавчера и наступили уже летние каникулы. Дело в том, что в ящике папиного письменного стола лежал один очень важный документ, который мешал мне немедленно выполнить Сашину просьбу, звучавшую как короткий военный приказ. Ещё недавно я вытаскивал этот документ по десять раз в день, разглядывал его со всех сторон, вслух перечитывал каждую строчку – и от радости не мог начитаться… Сейчас я тоже вынул сложенный вдвое небольшой лист плотной глянцевитой бумаги, но посмотрел на него грустно и даже с упрёком. Снаружи на бумаге было голубое море, и дворец с колоннами, который тоже был голубым, и пальмы с кипарисами – тоже совсем голубые. А внутри было написано, что пятнадцатого июня я должен прибыть в детский санаторий на берег Чёрного моря и что передавать путёвку «другому лицу» я не имею права. И ещё стояла чья-то зелёная подпись, и ещё лиловая круглая печать – так что мне показалось, что не ехать по этой разноцветной путёвке я уже не могу, что, если я не поеду, меня просто силой притащат под голубые кипарисы, в голубой дворец на берегу голубого моря…

Что было делать?! Ведь я знал, что Саша не станет посылать телеграмму просто так: уж если он написал «Приезжай немедленно» – значит, случилось что-то ужасное, значит, кого-то надо спасать… Правда, кого и от чего я мог спасти – было не совсем ясно. Но ясно было одно: я не могу оставить друзей на произвол судьбы, я не могу не приехать к ним на помощь! Я должен пожертвовать всем на свете – и даже голубыми кипарисами. Но как пожертвовать?!

К путёвке была приколота медицинская справка о том, что мне «не противопоказана поездка на Юг в летние месяцы». И вдруг меня осенило: надо, чтобы эта поездка была мне категорически противопоказана! Тогда всё будет в порядке, тогда я смогу выехать в Белогорск, как требует Саша, «немедленно». Но кто же может зачеркнуть маленькое «не» и оставить одно только слово – «противопоказана»? Конечно, врач. Но какой? И тут я вспомнил о дяде Симе.

«Дядя Сима» – это звучит немного странно. Лучше бы звучало: «тётя Сима». Но что поделаешь, если даже мама так звала старого дедушкиного друга, тоже врача, который лечил её в Белогорске, когда она была ещё совсем маленькой, а сейчас жил в Москве очень близко от нас – за бульваром. Дядя Сима знал дедушку уже лет тридцать. И хотя давно уехал из Белогорска, но они ни на один день не расставались. А я этому помогал! Сейчас расскажу, как именно…

Мой дедушка очень любит играть в шахматы. Правда, играет он не очень сильно. И даже я прошлым летом из пяти партий выиграл у него три с половиной (четвёртую партию я до конца выиграть не успел, потому что дедушку вызвали к больному). Но зато дедушка очень хорошо изучил теорию шахматной игры. Он не просто переставляет фигуры, а всегда знает, когда, в каком году и даже в каком городе подобный ход точно в такой же ситуации сделал какой-нибудь великий шахматист. И меня только всегда очень удивляло, почему это великие шахматисты выигрывали, а дедушка, делая абсолютно те же самые ходы, проигрывал. Но не в этом дело… Дело в том, что раньше, когда дядя Сима жил в Белогорске, они с дедушкой буквально каждый вечер сражались за шахматной доской. Они так к этому привыкли, что и потом, когда дядя Сима переехал в Москву, продолжали свои матчи. Только длились эти игры очень долго, по целым месяцам, потому что противники сообщали друг другу свои ходы по почте. Дядя Сима играл ещё хуже дедушки, но играть им друг с другом было интересно, потому что оба они очень хорошо знали теорию.

В квартире у дяди Симы было много соседей, и некоторые из них, наверное, тоже интересовались шахматной теорией, потому что дедушкины письма часто пропадали. Из-за этого шахматные соревнования Москва – Белогорск чуть было не кончились навсегда, но тут я пришёл на помощь! Дедушка стал присылать письма со своими ходами к нам домой, а я в тот же день срочно доставлял их дяде Симе. Иногда, когда дедушка делал уж очень странные ходы, я их чуть-чуть подправлял. Дедушка в письмах возмущался и говорил, что неблагородно «сражаться целой семьёй против одного дяди Симы». Но дело опять же не в этом, а в том, что я таскал письма через бульвар и дядя Сима, получая их, часто повторял, что он у меня «в неоплатном долгу».

Я вспомнил об этом в тот самый день, когда пришла Сашина телеграмма.

Я РЫДАЮ

Дядю Симу все называли глубоко интеллигентным человеком. Он был глубоко интеллигентным весь, буквально с ног до головы: интеллигентной была его лысина, интеллигентными были роговые очки с толстыми стёклами, интеллигентным был его невысокий рост. (Мне вообще казалось, что высокие люди спортивного вида выглядят не так интеллигентно, как невысокие и щупленькие, вроде нашего Веника.)

Дядя Сима был до того интеллигентным, что даже называл меня на «вы». И вообще разговаривал со мной, как с абсолютно взрослым человеком. («Вы меня, мой дорогой друг, очень обяжете, если и в следующий раз тоже сообщите очередной ход вашего дедушки. Наша партия обещает быть весьма любопытной…») Он так прямо и называл меня: «Мой дорогой друг!» Или сокращённо: «Друг мой!»

«А для дорогих друзей полагается, между прочим, делать всё, чего они только не пожелают! – рассуждал я. – Особенно, если они, как почтальоны, таскают вам письма с шахматными ходами. Но, к сожалению, иметь дело с неинтеллигентными людьми гораздо проще и легче, чем с такими интеллигентными, как дядя Сима: он ведь ни за что не захочет, просто не сможет хоть чуточку схитрить. И даже для своего „дорогого друга“, то есть для меня. Значит, нельзя рассказывать ему всю правду. Значит, нужно сперва немножко обхитрить его самого, чтоб уж он потом, сам того не замечая, немножко обхитрил моих родителей…»

С таким решением я и явился к другу своего дедушки. Но сейчас уж не дедушка, а я сам должен был делать разные умные ходы, чтобы обыграть, или, как говорят у нас в шахматном кружке, «обставить», дядю Симу. И я начал…

– Дядя Сима, я должен открыть вам одну тайну! Дядя Сима снял очки, словно для того, чтобы я мог получше разглядеть его глаза. А глаза эти говорили: «Ваша тайна, мой дорогой друг, умрёт со мною. Ни под какой, даже самой жестокой пыткой я не выдам её!»

– Знаете ли, дядя Сима, я очень плохо переношу жару…

– Вам кажется, друг мой, что здесь жарко? Это потому, что вы волнуетесь. Потому что хотите рассказать мне нечто важное…

– Я уже всё рассказал!

– Как? Это и есть ваша тайна?

– Да.

– То, что вы плохо переносите жару?

– Вот именно!

– Но от кого же это надо скрывать? И почему?

– От моих родителей… От мамы и папы! Ведь я должен ехать в санаторий, на Юг, а если они узнают, что я так плохо… так тяжело переношу жару, они меня туда не пустят! А я очень хочу поехать. Это – моя заветная мечта с самых, как говорится, младенческих лет!

Дядя Сима вернул очки на нос. И задумчиво потёр пальцами свою блестящую, словно отполированную, лысину:

– Но ведь со здоровьем, друг мой, шутки плохи. У вас, видимо, шалят нервы.

– Шалят, дядя Сима!

– И в чём это конкретно выражается?

Я очень хорошо знал, как шалят ребята у нас в классе или во дворе, и мог бы описать это во всех подробностях, но как именно шалят нервы – этого я не знал. И тогда добрый дядя Сима поспешил мне на помощь:

– Не чувствуете ли вы, друг мой, быстрой утомляемости? Повышенной сонливости?

– Да, я очень быстро утомляюсь. И всё время испытываю повышенную сонливость. Вот, например, на уроках я даже иногда покалываю себя перышком, чтобы не уснуть…

– А не бывает ли у вас по ночам тяжёлых сновидений? Не кричите ли вы во сне?

– Кричу! Не так уж часто, но кричу… И даже очень громко! Только мама с папой не слышат, потому что они спят в другой комнате, а бабушка – потому что она у нас глуховата.

– Ну, а как дела с аппетитом?

Дела с аппетитом обстояли у меня прекрасно, но я тихо и грустно ответил:

– Пища вызывает у меня, дядя Сима, физическое отвращение. Но я ем! Через силу!.. И иногда даже прошу добавки, чтобы не огорчать родителей. И чтобы не обижать бабушку: ведь она целый день возится на кухне.

– Та-ак… Это мы поправим. А не потеют ли у вас руки?

– Потеют. Ещё как потеют!..

– Покажите, пожалуйста… Нет, сейчас у вас абсолютно сухие ладони.

– Это потому, что я недавно вытер их носовым платком. А вообще-то я всегда хожу такой потный, что даже противно делается.

– Ничего, это мы исправим. (Дядя Сима не только меня называл на «вы», но и о себе самом иногда говорил – «мы».) Ну, а не замечали ли вы за собой также повышенной слезливости? Этакой беспричинной плаксивости?

– Стыдно сказать, дядя Сима, но… я очень часто плачу. Даже в детском саду, помню, меня дразнили плаксой-ваксой.

– Ну-у, это было давно…

– Но продолжается и до сих пор! Я стараюсь скрыть эти свои… беспричинные слёзы от окружающих. И поэтому очень часто смеюсь… Чтобы не заплакать! Понимаете?

– Понимаю. Сейчас мы кое-что проверим. Правда, у меня дома нет всех необходимых инструментов. Но кое-что…

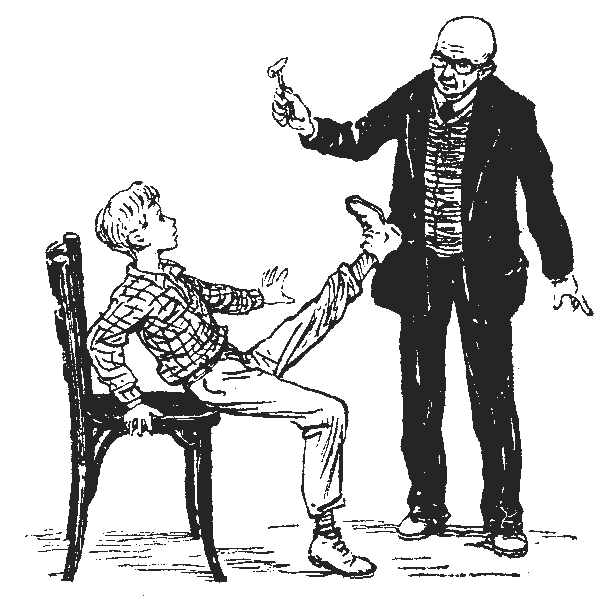

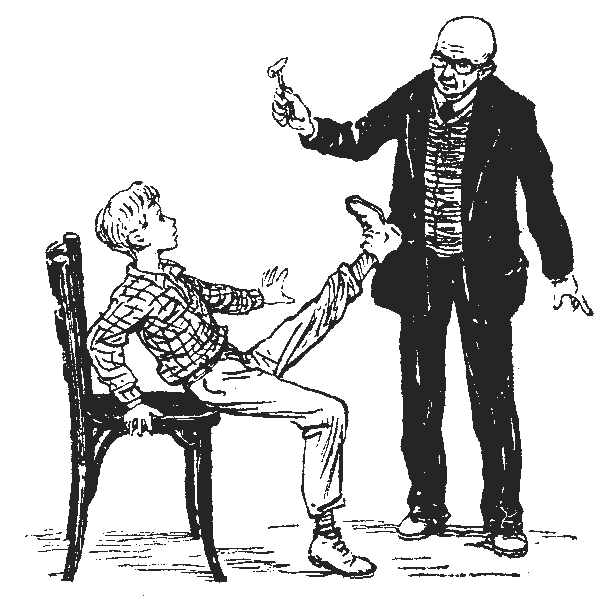

Дядя Сима достал серебристый молоточек с чёрной резиновой головкой и предложил мне сесть на стул, положив ногу на ногу. Когда же он слегка стукнул меня этим молоточком по коленке, я так дёрнул ногой, что бедный дядя Сима чуть не отлетел в сторону.

– Какая повышенная возбудимость! – по-докторски задумчиво, как бы про себя, тихо проговорил он.

Потом он приказал мне с закрытыми глазами вытягивать руки прямо перед собой, широко растопыривая при этом пальцы. Но я так стремительно раскинул руки в стороны, что снова чуть не сшиб с ног интеллигентного дядю Симу.

– Простите, пожалуйста, – тихо извинился я.

– Вас нужно не прощать – вас нужно лечить! И мы займёмся этим делом… Что же касается Юга в разгар летней жары, то это категорически исключено! Не знаю только, как же вам удалось пройти медкомиссию.

– А я, знаете ли… целый месяц перед этим тренировался: ногу к ноге прижимал, даже верёвкой привязывал, а ребята меня, значит, по коленке чем попало колотили. И руки перед собой каждый день, как по команде, вытягивал. А сейчас вот немного времени прошло – и разучился.

– Та-ак… Понятно. Но я-то обманывать ваших родителей не собираюсь. Завтра же вечером зайду к ним, вы не должны ехать на Юг ни в коем случае.

– Я вас прошу… Ведь это – моя заветная мечта с самых младенческих лет…

Я опустил голову. А сам в этот момент решил, что до завтрашнего вечера я должен дома как можно быстрей утомляться, как можно сильней раздражаться, плакать безо всякой причины, потеть и обязательно орать во сне… С этими мыслями я и вернулся домой.

Когда бабушка усадила меня обедать, я через силу проглотил несколько ложек борща – и со вздохом отодвинул тарелку, Это было настолько неожиданно, что бабушка даже пощупала мой лоб, который был абсолютно холодным. Тогда она успокоилась и решительно потребовала:

– Ешь! Не буду же я тебя, как маленького, уговаривать: «За маму, за папу, за бабушку!..»

– Нет, не уговаривайте меня! Не упрашивайте! И не принуждайте!.. – громко воскликнул я. И разрыдался…

Я плакал очень шумно, но без слёз, и это как-то особенно испугало бабушку. Она принесла мне стакан холодной воды, и я несколько раз с глухим звоном укусил зубами стекло, как это делала красивая артистка в одном заграничном фильме, который дикторша по телевидению не рекомендовала мне смотреть.

А вечером я вдруг совершенно неожиданно уснул у телевизора, когда шла весёлая передача, которую мне как раз смотреть рекомендовали.

– Что-то с ним происходит, – услышал я взволнованный шёпот бабушки. – Днём не захотел обедать… Разрыдался безо всякой причины. Сейчас вдруг заснул… У телевизора!

Тут я встрепенулся и, громко зевая во весь рот, сказал:

– Какая-то у меня стала повышенная сонливость. Я пойду лягу…

– Совсем? – удивилась мама, которая всегда с величайшим трудом загоняла меня в постель.

– Да, совсем…

Я хотел лечь в этот день пораньше: я знал, что ночью мне нужно будет проснуться и немного покричать во сне.

Но ночью я покричать не сумел, потому что проспал, и завопил уже под самое утро. Папа, который в это время бесшумно занимался своей утренней зарядкой, прямо в трусах и майке влетел ко мне в комнату:

– Тише ты! Маму с бабушкой разбудишь!

– Я же не виноват: это помимо моей воли. Это же во сне…

– Брось валять дурака! – махнул рукой папа, который пока ещё относился к моему здоровью не так внимательно, как добрый и глубоко интеллигентный дядя Сима. Да, «пока ещё» – потому что он не знал об угрожающем состоянии моей нервной системы. Это стало известно ему только вечером, когда к нам явился старый дедушкин друг.

Мама, пошептавшись с ним, чересчур весёлым голосом предложила мне пойти погулять. Папа, который всегда был против секретов и вообще считал, что я уже взрослый парень и со мной можно обо всём говорить напрямую, постарался удержать меня:

– Ничего! Пусть посидит вместе с нами. Послушает!

Мама несколько раз очень выразительно взглянула на него. А я, хотя в подобных случаях мне всегда очень не хотелось уходить во двор, сделал вид, что ничего не понимаю, и послушался маминого совета.

Дядя Сима был до того интеллигентным, что даже называл меня на «вы». И вообще разговаривал со мной, как с абсолютно взрослым человеком. («Вы меня, мой дорогой друг, очень обяжете, если и в следующий раз тоже сообщите очередной ход вашего дедушки. Наша партия обещает быть весьма любопытной…») Он так прямо и называл меня: «Мой дорогой друг!» Или сокращённо: «Друг мой!»

«А для дорогих друзей полагается, между прочим, делать всё, чего они только не пожелают! – рассуждал я. – Особенно, если они, как почтальоны, таскают вам письма с шахматными ходами. Но, к сожалению, иметь дело с неинтеллигентными людьми гораздо проще и легче, чем с такими интеллигентными, как дядя Сима: он ведь ни за что не захочет, просто не сможет хоть чуточку схитрить. И даже для своего „дорогого друга“, то есть для меня. Значит, нельзя рассказывать ему всю правду. Значит, нужно сперва немножко обхитрить его самого, чтоб уж он потом, сам того не замечая, немножко обхитрил моих родителей…»

С таким решением я и явился к другу своего дедушки. Но сейчас уж не дедушка, а я сам должен был делать разные умные ходы, чтобы обыграть, или, как говорят у нас в шахматном кружке, «обставить», дядю Симу. И я начал…

– Дядя Сима, я должен открыть вам одну тайну! Дядя Сима снял очки, словно для того, чтобы я мог получше разглядеть его глаза. А глаза эти говорили: «Ваша тайна, мой дорогой друг, умрёт со мною. Ни под какой, даже самой жестокой пыткой я не выдам её!»

– Знаете ли, дядя Сима, я очень плохо переношу жару…

– Вам кажется, друг мой, что здесь жарко? Это потому, что вы волнуетесь. Потому что хотите рассказать мне нечто важное…

– Я уже всё рассказал!

– Как? Это и есть ваша тайна?

– Да.

– То, что вы плохо переносите жару?

– Вот именно!

– Но от кого же это надо скрывать? И почему?

– От моих родителей… От мамы и папы! Ведь я должен ехать в санаторий, на Юг, а если они узнают, что я так плохо… так тяжело переношу жару, они меня туда не пустят! А я очень хочу поехать. Это – моя заветная мечта с самых, как говорится, младенческих лет!

Дядя Сима вернул очки на нос. И задумчиво потёр пальцами свою блестящую, словно отполированную, лысину:

– Но ведь со здоровьем, друг мой, шутки плохи. У вас, видимо, шалят нервы.

– Шалят, дядя Сима!

– И в чём это конкретно выражается?

Я очень хорошо знал, как шалят ребята у нас в классе или во дворе, и мог бы описать это во всех подробностях, но как именно шалят нервы – этого я не знал. И тогда добрый дядя Сима поспешил мне на помощь:

– Не чувствуете ли вы, друг мой, быстрой утомляемости? Повышенной сонливости?

– Да, я очень быстро утомляюсь. И всё время испытываю повышенную сонливость. Вот, например, на уроках я даже иногда покалываю себя перышком, чтобы не уснуть…

– А не бывает ли у вас по ночам тяжёлых сновидений? Не кричите ли вы во сне?

– Кричу! Не так уж часто, но кричу… И даже очень громко! Только мама с папой не слышат, потому что они спят в другой комнате, а бабушка – потому что она у нас глуховата.

– Ну, а как дела с аппетитом?

Дела с аппетитом обстояли у меня прекрасно, но я тихо и грустно ответил:

– Пища вызывает у меня, дядя Сима, физическое отвращение. Но я ем! Через силу!.. И иногда даже прошу добавки, чтобы не огорчать родителей. И чтобы не обижать бабушку: ведь она целый день возится на кухне.

– Та-ак… Это мы поправим. А не потеют ли у вас руки?

– Потеют. Ещё как потеют!..

– Покажите, пожалуйста… Нет, сейчас у вас абсолютно сухие ладони.

– Это потому, что я недавно вытер их носовым платком. А вообще-то я всегда хожу такой потный, что даже противно делается.

– Ничего, это мы исправим. (Дядя Сима не только меня называл на «вы», но и о себе самом иногда говорил – «мы».) Ну, а не замечали ли вы за собой также повышенной слезливости? Этакой беспричинной плаксивости?

– Стыдно сказать, дядя Сима, но… я очень часто плачу. Даже в детском саду, помню, меня дразнили плаксой-ваксой.

– Ну-у, это было давно…

– Но продолжается и до сих пор! Я стараюсь скрыть эти свои… беспричинные слёзы от окружающих. И поэтому очень часто смеюсь… Чтобы не заплакать! Понимаете?

– Понимаю. Сейчас мы кое-что проверим. Правда, у меня дома нет всех необходимых инструментов. Но кое-что…

Дядя Сима достал серебристый молоточек с чёрной резиновой головкой и предложил мне сесть на стул, положив ногу на ногу. Когда же он слегка стукнул меня этим молоточком по коленке, я так дёрнул ногой, что бедный дядя Сима чуть не отлетел в сторону.

– Какая повышенная возбудимость! – по-докторски задумчиво, как бы про себя, тихо проговорил он.

Потом он приказал мне с закрытыми глазами вытягивать руки прямо перед собой, широко растопыривая при этом пальцы. Но я так стремительно раскинул руки в стороны, что снова чуть не сшиб с ног интеллигентного дядю Симу.

– Простите, пожалуйста, – тихо извинился я.

– Вас нужно не прощать – вас нужно лечить! И мы займёмся этим делом… Что же касается Юга в разгар летней жары, то это категорически исключено! Не знаю только, как же вам удалось пройти медкомиссию.

– А я, знаете ли… целый месяц перед этим тренировался: ногу к ноге прижимал, даже верёвкой привязывал, а ребята меня, значит, по коленке чем попало колотили. И руки перед собой каждый день, как по команде, вытягивал. А сейчас вот немного времени прошло – и разучился.

– Та-ак… Понятно. Но я-то обманывать ваших родителей не собираюсь. Завтра же вечером зайду к ним, вы не должны ехать на Юг ни в коем случае.

– Я вас прошу… Ведь это – моя заветная мечта с самых младенческих лет…

Я опустил голову. А сам в этот момент решил, что до завтрашнего вечера я должен дома как можно быстрей утомляться, как можно сильней раздражаться, плакать безо всякой причины, потеть и обязательно орать во сне… С этими мыслями я и вернулся домой.

Когда бабушка усадила меня обедать, я через силу проглотил несколько ложек борща – и со вздохом отодвинул тарелку, Это было настолько неожиданно, что бабушка даже пощупала мой лоб, который был абсолютно холодным. Тогда она успокоилась и решительно потребовала:

– Ешь! Не буду же я тебя, как маленького, уговаривать: «За маму, за папу, за бабушку!..»

– Нет, не уговаривайте меня! Не упрашивайте! И не принуждайте!.. – громко воскликнул я. И разрыдался…

Я плакал очень шумно, но без слёз, и это как-то особенно испугало бабушку. Она принесла мне стакан холодной воды, и я несколько раз с глухим звоном укусил зубами стекло, как это делала красивая артистка в одном заграничном фильме, который дикторша по телевидению не рекомендовала мне смотреть.

А вечером я вдруг совершенно неожиданно уснул у телевизора, когда шла весёлая передача, которую мне как раз смотреть рекомендовали.

– Что-то с ним происходит, – услышал я взволнованный шёпот бабушки. – Днём не захотел обедать… Разрыдался безо всякой причины. Сейчас вдруг заснул… У телевизора!

Тут я встрепенулся и, громко зевая во весь рот, сказал:

– Какая-то у меня стала повышенная сонливость. Я пойду лягу…

– Совсем? – удивилась мама, которая всегда с величайшим трудом загоняла меня в постель.

– Да, совсем…

Я хотел лечь в этот день пораньше: я знал, что ночью мне нужно будет проснуться и немного покричать во сне.

Но ночью я покричать не сумел, потому что проспал, и завопил уже под самое утро. Папа, который в это время бесшумно занимался своей утренней зарядкой, прямо в трусах и майке влетел ко мне в комнату:

– Тише ты! Маму с бабушкой разбудишь!

– Я же не виноват: это помимо моей воли. Это же во сне…

– Брось валять дурака! – махнул рукой папа, который пока ещё относился к моему здоровью не так внимательно, как добрый и глубоко интеллигентный дядя Сима. Да, «пока ещё» – потому что он не знал об угрожающем состоянии моей нервной системы. Это стало известно ему только вечером, когда к нам явился старый дедушкин друг.

Мама, пошептавшись с ним, чересчур весёлым голосом предложила мне пойти погулять. Папа, который всегда был против секретов и вообще считал, что я уже взрослый парень и со мной можно обо всём говорить напрямую, постарался удержать меня:

– Ничего! Пусть посидит вместе с нами. Послушает!

Мама несколько раз очень выразительно взглянула на него. А я, хотя в подобных случаях мне всегда очень не хотелось уходить во двор, сделал вид, что ничего не понимаю, и послушался маминого совета.