Страница:

4. Два бунта

«Who could know that a baby crawling about in a walled garden was playing with a stinging creature and a hungry serpent?» – записала как-то Агнес в дневнике, озаглавленном «Винсент». Это была попытка перевести китайскую загадку: «Каким вырастет ребенок, если в обнесенном стеной садике он играет с разозленным скорпионом и голодной змеей?» И действительно – каким?

…Державы получали от нестабильного Китая столько прибыли, сколько могли, – от опиумной торговли до прямого разграбления, в том числе исторических памятников (в этом может убедиться любой желающий, если посетит какой-нибудь крупный музей в Европе или Америке). Европейцы в Китае как будто не понимали, что стоит прохудившейся древней китайской джонке перевернуться, и именно они, всегдашние «варвары» и «рыжеволосые дьяволы», первым делом пойдут на дно Поднебесной. Может быть, они рассчитывали на заслуги таких организаций, как наш миссионерский приют, – на благотворителей, существовавших параллельно с грабителями, на их связи в верхах? Кто знает: так или иначе, если «рыжеволосых» не выжимало с чужбины местное сопротивление, добром они не уходили.

Вот и 1899 год тянулся почти обычно, пока 21 ноября вдовствующая императрица и фактическая правительница империи Цы Си не издала указ, где говорилось: «Пусть каждый из нас приложит все усилия, чтобы защитить свой дом и могилы предков от грязных рук чужеземцев. Донесем эти слова до всех и каждого в наших владениях». Так и получилось, что новый двадцатый век в старый ссутулившийся китайский дом внесли на своих плечах ихэтуани, названные на Западе «боксерами»[24]: в мае тысяча девятисотого они уже были повсюду. К сожалению, сестры-пекинки, прятавшиеся за стенами монастыря, не знали и не понимали этого.

Тот май был обычным монастырским маем, наполненным службами, уроками и благочестивыми занятиями. Агнес и Найденыш занимались своими делами во внутреннем дворике. За прошедшие после столкновения со сворой Лао Е четырнадцать с лишним лет Агнес почти не изменилась. Тогда ей было девятнадцать, сейчас тридцать три, но монахиня действительно была агнцем: страсти обошли ее стороной, а неизбежным монастырским интригам она значения не придавала. Волновали ее только дети и их нужды, а воспитанники отвечали ей любовью и привязанностью. С Винсентом дело обстояло и сложнее и проще. В первые годы жизни, когда он развивался явно не по канону, он доставил ей массу беспокойства, однако затем, не только став обладателем отдельной комнаты, но и возмутительно быстро обучившись базовым премудростям – чтению, письму, счету и прочим «предметам», – мальчик добился негласного признания своего особого положения среди воспитанников и жил относительно спокойно. Он даже стал чем-то вроде правой руки Агнес: когда сестра сталкивалась с непослушанием, Винсент вырастал рядом и, улыбаясь недетской улыбкой, чем-то напоминавшей волчий оскал Лао Е, вежливо просил сделать, что велено.

Как-то (Винсенту тогда было тринадцать) Агнес вела урок математики в группе мальчиков разных возрастов – приют не мог формировать нормальные классы – и неожиданно столкнулась с бунтом.

– Я не понимаю задачу! – артачился десятилетний Пьер. Родители бунтаря, французский инженер с супругой, нелепо погибли годом раньше в пожаре, когда малыш гулял с няней по парку Ихэюань. Отправили ребенка на пикник, чтобы организовать весеннюю уборку… а под конец пикника у Пьера уже не было ни родителей, ни дома. Мальчик плохо переносил приют: слишком свежей оставалась у него память о семье. Слишком хотелось ему назад в детство. – Я не понимаю, не понимаю!

Глаза Пьера округлились и остекленели, он стукнул книгой по столу, вслед за ним принялись стучать остальные четверо. «Не по-ни-ма-ем! Не по-ни-ма-ем!» Как будто злой вирус поразил их всех сразу: они забыли, что только что спокойно учились, забыли, что любят Агнес. Казалось, приют сомкнул над ними стены, подменил собой небо и солнце, заставив кричать и биться, пытаться вырваться, сделать вид, что нет никакого приюта, а есть свобода, право на каприз, право быть обычными детьми. Винсент сидел сзади, читая что-то свое. Он поднял голову, поймал ритм этого «не-по-ни-ма-ем», увидел, как вскочила с места всполошившаяся Агнес, быстро встал, бесшумной змеей скользнул к Пьеру, ухватил за шкирку, выволок к учительскому столу и ткнул носом в учебник.

– Повтори, чего ты не понимаешь, Пьер, – тихо попросил Ратленд, не давая мальчику распрямиться. Класс затих. – Скажи, что именно ты не понимаешь, иначе я пересчитаю твоим носом каждую переменную в этом учебнике.

И Агнес, и мальчики видели, что Винсент держит Пьера очень крепко: еще немного, и прольется кровь (пусть из носа). Агнес в ужасе молчала. Пьер тихо поскуливал. Четверо за партами тяжело дышали. Винсент наклонился и приблизил губы к уху Пьера. «Больше никогда так не делай», – сказал он тихо, но так, что услышали все. Инцидент был исчерпан, никто не стал драматично выходить из комнаты, плакать или кричать. Никто вообще ничего не сказал. Винсент распрямил Пьера, поправил на нем курточку, подтолкнул назад к месту. Агнес подошла к столу и осторожно расправила страницу учебника, в которую уже почти впиталась одинокая Пьерова слеза. Чейнджлинг вернулся в свой угол и преспокойно открыл книгу на той же странице, где отвлекся. Урок продолжился.

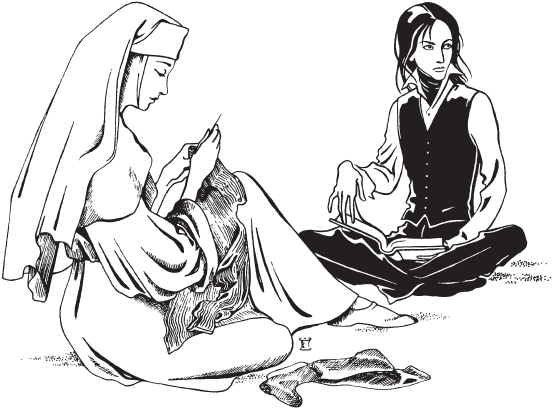

А в этот тихий майский день Агнес занималась рутинной починкой детской одежды, а Винсент с обычно нехарактерной для него лихорадочностью листал слева направо (то есть по порядку) неизвестно где добытую китайскую хронику. Располагались они в тенистой западной части клуатра, которую оба любили больше, чем парадную внешнюю: та (хотя и огороженная высокой стеной, как почти вся миссия) была сориентирована в большей степени на полезность. Там цвели и кое-как вызревали разные груши и сливы, стройными рядами теснились чахлые огородные культуры и бродили дежурные, занимавшиеся поливкой, прополкой и окучиванием боровшихся за жизнь посадок. А вот внутренний дворик располагался на неухоженной почве старого Пекина и был пыльным, желтым, припорошенным песком и местами заросшим случайным кустарником и клочками травы, с переменным успехом пытавшейся перебежать песчаный прямоугольник от солнца до тени. Вот там-то, неподалеку от угловой колонны галереи, украшенной универсальной горгульей, и сидели Агнес и Винсент, между делом ведя свои пунктирные диалоги.

– Где ты опять был? – спрашивала Агнес, не отрываясь от штопки.

– Так, в городе, – бормотал Винсент, не отрываясь от книги.

– И что же отец Иоахим? – В голосе Агнес звучало беспокойство.

– Все как обычно, Агнес. – Шелест страницы, молчание. Агнес опустила шитье на колени и подняла глаза на собеседника. Он улыбался с долей озорства, ему же еще не было и пятнадцати, и молчал. Но Агнес не сдавалась:

– Что «как обычно»?

Отец Иоахим не любил шутить. И монахиня, и мальчик слишком хорошо знали оборотную сторону благотворительности, под зонтиком которой располагался приют: в случае чего не возбранялось немного поморить воспитанника голодом. В казенных заведениях у мальчиков и девочек, в отличие от изнеженных домашних детей, кидающих недоеденные пирожные за рояль, не бывает плохого аппетита.

– Я мало ем, – объяснил Винсент то, что Агнес знала и так, – почти не пью и вовсе не сплю, что он может со мной сделать?

Агнес могла и не напоминать Винсенту о настоятеле. У хозяина крошечного католического анклава в море китайцев были свои доверенные лица. Много ли надо растерянным детям, равно чужим для окружавшей их громадной желтой страны и для монахинь – матерей и сестер лишь по названию, не по родству…

Скажем, о том происшествии с Пьером стало известно в тот же день, вскоре после урока. Отец Иоахим вызвал Винсента и долго пытал его о том, как он оказался на уроке сестры Агнес («это мое свободное время»), почему осмелился применить силу («надо было подавить бунт»), понимает ли он, что в монастыре существует официальная власть, к которой он, Винсент, не относится («официальной власти можно и не дождаться»). Пора перестать огрызаться: когда отец-настоятель делает внушение воспитаннику, тому пристало стоять молча и потупившись. Выслушав последнюю реплику, воспитанник замолчал до конца разговора, правда, так и не потупившись, – похоже, не знал, как это делается.

Отец Иоахим был опытным наставником. Он прекрасно разбирался и в людях, и в тех заготовках людей, которые принято называть детьми. Он разбирался даже в подростках. Но сейчас он смотрел в глаза этого мальчика и ничего не понимал: воспитаннику было наплевать на всех, а на правила и распорядок – в первую очередь. Разве отец Иоахим не знал, что этот наглец уже облазил весь Пекин и пользуется приютом как… гостиницей? Или не понимал, что даже в этом качестве дом на улице Сианьмэнь давно не нужен стоящему перед ним подростку? Что же ему было нужно? Сестра Агнес? Додумав до этого места, отец Иоахим пробормотал: «Три дня без ужина и прогулок» – и мановением руки отпустил воспитуемого.

Винсент выполнил взыскание по-своему: выйдя из кельи настоятеля, прямиком отправился в город. Где и как он перебирался через неприступную стену, никто не знал. На этот раз он отсутствовал больше недели. Агнес не находила себе места от беспокойства, отец Иоахим обратился к властям, но все было впустую: найти беглеца не могли – или, что вероятнее, не пытались. Когда он вернулся, отец Иоахим явился за ним лично и лично же препроводил в карцер. (Интересно, что до той поры карцер в приюте не использовался для наказания, а существовал лишь для устрашения слуха малолетних нарушителей.)

Неизвестно, почему тринадцатилетний воспитанник просидел в каменном мешке двадцать один день, как будто не выполнял наложенное взыскание, а сращивал сломанные кости. Автор предполагает, что слышал короткий и неприятный диалог, в котором Винсент сказал настоятелю несколько странных фраз, например: «неуместная ревность», «большая разница в возрасте», «братские чувства» и «никто, кроме меня, не знает, а я никому не скажу». Именно после последних слов срок пребывания в карцере и вырос для него с предполагавшихся трех-пяти дней до трех недель. Агнес о разговоре не узнала.

Выйдя из карцера, Винсент незамедлительно и демонстративно направился прямиком к стене, но сбежать не сумел: потерял сознание в галерее клуатра. Он действительно мало ел и вовсе не спал, но, в конце концов, у любых способностей есть пределы.

Поэтому в этот тихий майский день 1900 года Агнес смотрела на него с беспокойством:

– Но Винсент…

– Но Агнес, – поддразнил он, поймал ее укоризненный взгляд и виновато помолчал (недолго), затем продолжив:

– Ты хочешь, чтобы я ходил здесь, опустив голову, как какой-то… – тут его голос наполнился ядом и презрением, как будто аспид шипел, а не монастырский воспитанник беседовал с крестной матерью, – …сирота?

Агнес словно вошла в ледник – вся пошла мурашками, кажется, даже волосы ее замерзли. Она попыталась поймать Винсентов взгляд, но увидела только черную макушку, склонившуюся над книгой. «А кто же ты, – подумала она, – кто? Может, в физическом смысле и не сирота, но фактически…»

Не поднимая головы, он продолжил негромко:

– Я знаю, кто я. У меня, конечно, никого нет… – Тут он снова выдержал паузу, а Агнес застыла с иголкой, зависшей над пуговицей, но он закончил: – Кроме тебя.

Опять пауза. Возобновился шелест страниц, возобновилось шитье.

– Но я не сирота. – Яд в голосе. – Я даже знаю свою настоящую фамилию. – Это он произнес почти неслышно. – И ты, Агнес, не должна здесь находиться, тебе нужно…

Но эту мысль он не закончил, потому что монастырь взяли приступом.

Особого штурма не понадобилось – разве могла гладкая каменная стена составить серьезную преграду для озверевшего от крови отряда ихэтуаней, да и не было в монастыре ни охраны, ни оружия для защиты. В жизни Винсента то был один из немногих случаев, когда он пропустил приближение врагов, отвлекся на разговор, пусть важный. Но он все же успел вскочить, схватил Агнес и потащил ее к железным воротцам в стене, заросшей боярышником. Шитье ее он отбросил в сторону, а в боярышник втиснулся сам, стараясь протащить Агнес сквозь кусты не поцарапав. Она сопротивлялась: Винсент был ребенком, и инстинкт заставлял ее защищать его… мешая ему защищать ее. Она даже вспомнила, как нашла его четырнадцать лет назад, только не успела ему это напомнить.

– Детей никто не трогает, – прошипел Винсент, борясь с Агнес, боярышником и заржавевшими воротами. Возможно, он бы справился, если б их не обнаружили. Но как не заметить в редкой листве белый плат монахини? И, наверное, можно было не увидеть в тени стен тонкого черноволосого мальчика в темной одежде… когда б он не тащил за собою ту самую монахиню.

Насилия было много. Признаем с долей облегчения: восстановить порядок всего происшествия возможным не представляется, потому что порядка не было, а было только вероломное вторжение, начавшееся со стороны приюта, с внутреннего садика. Когда оголтелая горстка боксеров с лозунгом «Бей заморских дьяволов!» на устах задержалась в чахлом внутреннем дворе, чтобы вволю потоптаться на чертенке и сделать с монахиней то, что от веку делают все захватчики с Христовыми невестами, а кто-то в здании кинулся к окнам и увидел во внутреннем дворике кровавое месиво, монастырь охватила паника. Тем временем четырнадцатилетний подросток и хрупкая монахиня, отбиваясь в попытке спастись, ухитрились задержать дюжину головорезов с холодным оружием: Винсент успел убить первого приблизившегося к Агнес боевика, экономно полоснув его по горлу неизвестно откуда взявшимся клинком (никто не успел разглядеть этот клинок, и поэтому автору до поры не удастся описать его), а хрупкая Агнес высадила одному из нападавших глаз вязальной спицей. Еще двое уж совершенно необъяснимым образом захлебнулись водой, выплеснувшейся из них наружу с такой силой, как будто кто-то вставил им в глотку поливной шланг.

Боксеры, с азиатской машинальной методичностью вырезавшие обычно всех подряд, не делали послаблений для детей и женщин, поэтому просто удивительно, что в результате своего отчаянного сопротивления Винсент с Агнес все-таки уцелели. Возможно, кровопускателей отвлекли сдавленные крики, доносившиеся изнутри приюта, или пьянящая перспектива близкой богатой добычи. Как бы то ни было, Винсент остался в живых (от всех следов происшествия у него сохранился потом лишь тонкий косой шрам на левой скуле – шрам, который впоследствии вел себя странно, проявлялся редко и по самым неожиданным поводам), и Агнес… тоже выжила.

Боксеры, с азиатской машинальной методичностью вырезавшие обычно всех подряд, не делали послаблений для детей и женщин, поэтому просто удивительно, что в результате своего отчаянного сопротивления Винсент с Агнес все-таки уцелели. Возможно, кровопускателей отвлекли сдавленные крики, доносившиеся изнутри приюта, или пьянящая перспектива близкой богатой добычи. Как бы то ни было, Винсент остался в живых (от всех следов происшествия у него сохранился потом лишь тонкий косой шрам на левой скуле – шрам, который впоследствии вел себя странно, проявлялся редко и по самым неожиданным поводам), и Агнес… тоже выжила.

Отец Иоахим, лихорадочно старавшийся наладить связь с властями, быстро понял: в столице царит не император Гуансюй[25] и даже не всемогущая Цы Си, а хаос. На несколько часов периметр монастыря и приюта, этот некогда образцовый храм тишины, благочинности и европейского порядка, превратился в кипящий котел насилия и разрушения. Нападавшие, как выяснилось уже потом, почему-то никого не добивали.

Отец Иоахим, лихорадочно старавшийся наладить связь с властями, быстро понял: в столице царит не император Гуансюй[25] и даже не всемогущая Цы Си, а хаос. На несколько часов периметр монастыря и приюта, этот некогда образцовый храм тишины, благочинности и европейского порядка, превратился в кипящий котел насилия и разрушения. Нападавшие, как выяснилось уже потом, почему-то никого не добивали.

Да, уцелели остальные монахини – ни на одну более не покусились, – и настоятель, правда, ненадолго. Поднявшись с пола в келье, где он был милостиво нокаутирован ударом в затылок, и превозмогая дурноту, отец Иоахим спустился вниз и увидел тела детей и сестер. Он добрался до распахнутых настежь ворот, чтобы закрыть хотя бы их, и обнаружил, что перед разверстыми створками странным, не по-собачьи организованным боевым клином стоит банда давно погибшего Лао Е, возглавляемая одним из его сыновей, таким же зенненхундом, только совершенно белым и красноглазым. Альбинос Сяо Е внимательно смотрел в глаза настоятелю, и отец Иоахим, встретив этот взгляд, из последних сил закрыл ворота и упал уже за ними. Это был инфаркт.

Небольшой британский отряд, прибывший на место происшествия, не смог войти в монастырь со стороны ворот: англичане как будто не решились вступить в кровопролитное противостояние с бандой Сяо Е, хотя у них и были винтовки. Бравые имперцы обошли монастырь, отодрали дверцу, возле которой случилось побоище с участием Агнес и Винсента, прошли обитель насквозь и нашли мертвого настоятеля. Труп увезли, лишь окончательно разобравшись с последствиями бойни.

Между тем в Нанкине монастырю и приюту предстояло разделиться, разделились бы и Агнес с Винсентом. Надо ли говорить: Винсент счел, что, наконец, перерос право приюта распоряжаться его судьбой, и вознамерился сбежать окончательно? Одно лишь останавливало его: он не мог уйти, не попрощавшись с Агнес. Тогда-то у монахини и ее воспитанника и произошел один из тех разговоров, которые называют судьбоносными.

Как ни странно, после ужасного происшествия полуторамесячной давности Агнес не стала обходить стороной пустынный внутренний садик, кое-как присыпанный новым песком и уже пытавшийся зарастить вытоптанные проплешины чахлой травой. Наоборот, она даже чаще, чем прежде, пользовалась возможностью подышать в этом саду воздухом – не потому, что упражнялась в самоистязательном смирении или забыла о том, что эти песок и трава совсем недавно были запятнаны ее и Винсента кровью, а потому, что искала уединения. По-видимому, теперь, когда кошмар Агнес раздался вширь и ввысь и стал общим для всего иностранного присутствия в Пекине, ей стало проще смотреть в лицо кошмару, чем в лица сестер и воспитанников, а больше уединиться ей было негде. Что до Винсента, то он нисколько не изменился. Не вполне заживший шрам на скуле делал его лицо старше, а взгляд мрачнее, но вел он себя по-прежнему – с тем же сочетанием вежливости и независимости, принимать которые без неприязни умела, кажется, одна Агнес. Вообще казалось, что, как никто из окружающих толком не осознал, что эти двое приняли на себя первый и основной удар погромщиков, не понял, насколько страшный ущерб был нанесен им, так и сами мальчик и монахиня тоже не понимали этого. В те годы мало знали о тайнах психики, а раны на телах двух главных героев этой главы кое-как затянулись.

Винсент вышел из темного коридора в клуатр и подошел к монахине. Агнес снова что-то шила. Он опустился на траву.

– Хочешь попрощаться? – спросила монахиня, не поднимая глаз от шитья.

– Агнес, Агнес, – пробормотал мальчик, следя, как летает игла, перемежающаяся четкими стежками, как будто пришивающая к детской сорочке невысказываемые слова. – Все-то ты всегда знаешь заранее.

Она молчала, и он молчал, пока не увидел, что на распятое полотно падают капли. Молчание на минуту сгустилось так, что его можно было кроить на алые маньчжурские платья-ципао.

– Агнес, ну что ты? Посмотри на меня.

Агнес упрямо мотнула головой. Винсент подумал, что она так и осталась той своенравной английской девчонкой, которой была до пострига. И что, наверное, внутри этой тридцатитрехлетней Агнес жила его ровесница – сестра Агнес, сестра…

– Посмотри на меня, ну, пожалуйста. – Винсент протянул руку, забрал у Агнес иглу и воткнул в ткань. Потом тихонько дотронулся до предплечья сестры.

Монахиня подняла голову. Может, из-за того что она смотрела на него сквозь слезы, ей показалось, что в черных глазах воспитанника засела тревожная синева.

– Дело ведь не во мне, – почти неслышно пробормотал Винсент, вытаскивая из взгляда монахини то, что пряталось за слезами; она уже не могла отвести взгляд. – Дело не только во мне… Агнес. Ты не бойся. Кажется, что страшно, и что обязательно надо что-то предпринять, но ничего предпринимать не надо. Я никуда не уйду, разве я могу бросить тебя? Ты дважды спасала мне жизнь.

– И ты спас мне жизнь, Винсент.

– Глупости, я только во всем виноват. А ты не бойся. Хочешь, сбежим вместе? Думаешь, мы не выкрутимся или что у нас нет средств к существованию? – Но Агнес молчала и плакала. – Ну, Агнес… Ты думаешь, я не сумею сделать так, что никто ничего не узнает, что о сестре Агнес Корнуолл просто все забудут, как будто ее и не было в этом приюте, в этом монастыре, в этом проклятом городе?

– Я не могу, – шептала монахиня, – не могу оставить… это… в себе. Ты не поймешь. Ты умный, Винсент, и смелый, но весь этот позор и ужас – ты не сможешь понять, а я не смогу объяснить тебе. Такое нельзя носить внутри, Винсент, это не должно появиться…

– Но… но… – Винсент вынужден был признаться себе, что понять и почувствовать то же, что Агнес, действительно не сумеет, и на секунду замолчал. – Но ты же веришь. В своего Бога. Ты же не будешь спорить с неисповедимостью Его путей и с тем, что Он испытывает тех, кого любит.

– Я не могу. Я не спорю, а просто не могу.

– Агнес, а как же я? – Он пустил в ход последний аргумент. – Я понимаю, что из-за того ужасного дня и его… последствий ты теперь пытаешься найти смерть для себя… для того в тебе, чего так боишься. Но я, Агнес? У меня же никого нет, кроме тебя, как же ты могла забыть? Ты ведь моя крестная мать, как же я буду без тебя?

– Ты сможешь без меня, Винсент. А я… – Она задохнулась и замолчала.

– Хорошо, – сказал он мрачно. – Я читал много здешних книг. Например, даосских. В них попадаются разные рецепты, от разных недугов. В том числе от твоего. Я все сделаю. Ты немного поболеешь, но потом будешь прежней.

Монахиня долго смотрела на мальчика, потом протянула руку к его скуле. Он немного отодвинулся. Она чуть слышно вздохнула и, опустив руку, сказала с прозрачной улыбкой:

– Винсент, я не позволю тебе брать этот грех на душу. Ты меня убедил. Я ничего не буду делать. Мы поедем в Нанкин, и там… когда больше нельзя будет скрывать – сбежим. Такой грех самый легкий, правда?

Винсент поднялся, и его бледное раздосадованное лицо накрыла тень.

– Агнес, не стоит тебе играть со своей душой. Я тебя уговаривать не буду и находиться постоянно рядом, чтобы держать за руку, тоже не могу.

Она снова потянулась к нему, он снова отодвинулся, на этот раз резче.

– Хорошо, – прошептала Агнес. – Твоя взяла, – и опустила голову.

Он поверил. Она обманула.

…Державы получали от нестабильного Китая столько прибыли, сколько могли, – от опиумной торговли до прямого разграбления, в том числе исторических памятников (в этом может убедиться любой желающий, если посетит какой-нибудь крупный музей в Европе или Америке). Европейцы в Китае как будто не понимали, что стоит прохудившейся древней китайской джонке перевернуться, и именно они, всегдашние «варвары» и «рыжеволосые дьяволы», первым делом пойдут на дно Поднебесной. Может быть, они рассчитывали на заслуги таких организаций, как наш миссионерский приют, – на благотворителей, существовавших параллельно с грабителями, на их связи в верхах? Кто знает: так или иначе, если «рыжеволосых» не выжимало с чужбины местное сопротивление, добром они не уходили.

Вот и 1899 год тянулся почти обычно, пока 21 ноября вдовствующая императрица и фактическая правительница империи Цы Си не издала указ, где говорилось: «Пусть каждый из нас приложит все усилия, чтобы защитить свой дом и могилы предков от грязных рук чужеземцев. Донесем эти слова до всех и каждого в наших владениях». Так и получилось, что новый двадцатый век в старый ссутулившийся китайский дом внесли на своих плечах ихэтуани, названные на Западе «боксерами»[24]: в мае тысяча девятисотого они уже были повсюду. К сожалению, сестры-пекинки, прятавшиеся за стенами монастыря, не знали и не понимали этого.

Тот май был обычным монастырским маем, наполненным службами, уроками и благочестивыми занятиями. Агнес и Найденыш занимались своими делами во внутреннем дворике. За прошедшие после столкновения со сворой Лао Е четырнадцать с лишним лет Агнес почти не изменилась. Тогда ей было девятнадцать, сейчас тридцать три, но монахиня действительно была агнцем: страсти обошли ее стороной, а неизбежным монастырским интригам она значения не придавала. Волновали ее только дети и их нужды, а воспитанники отвечали ей любовью и привязанностью. С Винсентом дело обстояло и сложнее и проще. В первые годы жизни, когда он развивался явно не по канону, он доставил ей массу беспокойства, однако затем, не только став обладателем отдельной комнаты, но и возмутительно быстро обучившись базовым премудростям – чтению, письму, счету и прочим «предметам», – мальчик добился негласного признания своего особого положения среди воспитанников и жил относительно спокойно. Он даже стал чем-то вроде правой руки Агнес: когда сестра сталкивалась с непослушанием, Винсент вырастал рядом и, улыбаясь недетской улыбкой, чем-то напоминавшей волчий оскал Лао Е, вежливо просил сделать, что велено.

Как-то (Винсенту тогда было тринадцать) Агнес вела урок математики в группе мальчиков разных возрастов – приют не мог формировать нормальные классы – и неожиданно столкнулась с бунтом.

– Я не понимаю задачу! – артачился десятилетний Пьер. Родители бунтаря, французский инженер с супругой, нелепо погибли годом раньше в пожаре, когда малыш гулял с няней по парку Ихэюань. Отправили ребенка на пикник, чтобы организовать весеннюю уборку… а под конец пикника у Пьера уже не было ни родителей, ни дома. Мальчик плохо переносил приют: слишком свежей оставалась у него память о семье. Слишком хотелось ему назад в детство. – Я не понимаю, не понимаю!

Глаза Пьера округлились и остекленели, он стукнул книгой по столу, вслед за ним принялись стучать остальные четверо. «Не по-ни-ма-ем! Не по-ни-ма-ем!» Как будто злой вирус поразил их всех сразу: они забыли, что только что спокойно учились, забыли, что любят Агнес. Казалось, приют сомкнул над ними стены, подменил собой небо и солнце, заставив кричать и биться, пытаться вырваться, сделать вид, что нет никакого приюта, а есть свобода, право на каприз, право быть обычными детьми. Винсент сидел сзади, читая что-то свое. Он поднял голову, поймал ритм этого «не-по-ни-ма-ем», увидел, как вскочила с места всполошившаяся Агнес, быстро встал, бесшумной змеей скользнул к Пьеру, ухватил за шкирку, выволок к учительскому столу и ткнул носом в учебник.

– Повтори, чего ты не понимаешь, Пьер, – тихо попросил Ратленд, не давая мальчику распрямиться. Класс затих. – Скажи, что именно ты не понимаешь, иначе я пересчитаю твоим носом каждую переменную в этом учебнике.

И Агнес, и мальчики видели, что Винсент держит Пьера очень крепко: еще немного, и прольется кровь (пусть из носа). Агнес в ужасе молчала. Пьер тихо поскуливал. Четверо за партами тяжело дышали. Винсент наклонился и приблизил губы к уху Пьера. «Больше никогда так не делай», – сказал он тихо, но так, что услышали все. Инцидент был исчерпан, никто не стал драматично выходить из комнаты, плакать или кричать. Никто вообще ничего не сказал. Винсент распрямил Пьера, поправил на нем курточку, подтолкнул назад к месту. Агнес подошла к столу и осторожно расправила страницу учебника, в которую уже почти впиталась одинокая Пьерова слеза. Чейнджлинг вернулся в свой угол и преспокойно открыл книгу на той же странице, где отвлекся. Урок продолжился.

А в этот тихий майский день Агнес занималась рутинной починкой детской одежды, а Винсент с обычно нехарактерной для него лихорадочностью листал слева направо (то есть по порядку) неизвестно где добытую китайскую хронику. Располагались они в тенистой западной части клуатра, которую оба любили больше, чем парадную внешнюю: та (хотя и огороженная высокой стеной, как почти вся миссия) была сориентирована в большей степени на полезность. Там цвели и кое-как вызревали разные груши и сливы, стройными рядами теснились чахлые огородные культуры и бродили дежурные, занимавшиеся поливкой, прополкой и окучиванием боровшихся за жизнь посадок. А вот внутренний дворик располагался на неухоженной почве старого Пекина и был пыльным, желтым, припорошенным песком и местами заросшим случайным кустарником и клочками травы, с переменным успехом пытавшейся перебежать песчаный прямоугольник от солнца до тени. Вот там-то, неподалеку от угловой колонны галереи, украшенной универсальной горгульей, и сидели Агнес и Винсент, между делом ведя свои пунктирные диалоги.

– Где ты опять был? – спрашивала Агнес, не отрываясь от штопки.

– Так, в городе, – бормотал Винсент, не отрываясь от книги.

– И что же отец Иоахим? – В голосе Агнес звучало беспокойство.

– Все как обычно, Агнес. – Шелест страницы, молчание. Агнес опустила шитье на колени и подняла глаза на собеседника. Он улыбался с долей озорства, ему же еще не было и пятнадцати, и молчал. Но Агнес не сдавалась:

– Что «как обычно»?

Отец Иоахим не любил шутить. И монахиня, и мальчик слишком хорошо знали оборотную сторону благотворительности, под зонтиком которой располагался приют: в случае чего не возбранялось немного поморить воспитанника голодом. В казенных заведениях у мальчиков и девочек, в отличие от изнеженных домашних детей, кидающих недоеденные пирожные за рояль, не бывает плохого аппетита.

– Я мало ем, – объяснил Винсент то, что Агнес знала и так, – почти не пью и вовсе не сплю, что он может со мной сделать?

Агнес могла и не напоминать Винсенту о настоятеле. У хозяина крошечного католического анклава в море китайцев были свои доверенные лица. Много ли надо растерянным детям, равно чужим для окружавшей их громадной желтой страны и для монахинь – матерей и сестер лишь по названию, не по родству…

Скажем, о том происшествии с Пьером стало известно в тот же день, вскоре после урока. Отец Иоахим вызвал Винсента и долго пытал его о том, как он оказался на уроке сестры Агнес («это мое свободное время»), почему осмелился применить силу («надо было подавить бунт»), понимает ли он, что в монастыре существует официальная власть, к которой он, Винсент, не относится («официальной власти можно и не дождаться»). Пора перестать огрызаться: когда отец-настоятель делает внушение воспитаннику, тому пристало стоять молча и потупившись. Выслушав последнюю реплику, воспитанник замолчал до конца разговора, правда, так и не потупившись, – похоже, не знал, как это делается.

Отец Иоахим был опытным наставником. Он прекрасно разбирался и в людях, и в тех заготовках людей, которые принято называть детьми. Он разбирался даже в подростках. Но сейчас он смотрел в глаза этого мальчика и ничего не понимал: воспитаннику было наплевать на всех, а на правила и распорядок – в первую очередь. Разве отец Иоахим не знал, что этот наглец уже облазил весь Пекин и пользуется приютом как… гостиницей? Или не понимал, что даже в этом качестве дом на улице Сианьмэнь давно не нужен стоящему перед ним подростку? Что же ему было нужно? Сестра Агнес? Додумав до этого места, отец Иоахим пробормотал: «Три дня без ужина и прогулок» – и мановением руки отпустил воспитуемого.

Винсент выполнил взыскание по-своему: выйдя из кельи настоятеля, прямиком отправился в город. Где и как он перебирался через неприступную стену, никто не знал. На этот раз он отсутствовал больше недели. Агнес не находила себе места от беспокойства, отец Иоахим обратился к властям, но все было впустую: найти беглеца не могли – или, что вероятнее, не пытались. Когда он вернулся, отец Иоахим явился за ним лично и лично же препроводил в карцер. (Интересно, что до той поры карцер в приюте не использовался для наказания, а существовал лишь для устрашения слуха малолетних нарушителей.)

Неизвестно, почему тринадцатилетний воспитанник просидел в каменном мешке двадцать один день, как будто не выполнял наложенное взыскание, а сращивал сломанные кости. Автор предполагает, что слышал короткий и неприятный диалог, в котором Винсент сказал настоятелю несколько странных фраз, например: «неуместная ревность», «большая разница в возрасте», «братские чувства» и «никто, кроме меня, не знает, а я никому не скажу». Именно после последних слов срок пребывания в карцере и вырос для него с предполагавшихся трех-пяти дней до трех недель. Агнес о разговоре не узнала.

Выйдя из карцера, Винсент незамедлительно и демонстративно направился прямиком к стене, но сбежать не сумел: потерял сознание в галерее клуатра. Он действительно мало ел и вовсе не спал, но, в конце концов, у любых способностей есть пределы.

Поэтому в этот тихий майский день 1900 года Агнес смотрела на него с беспокойством:

– Но Винсент…

– Но Агнес, – поддразнил он, поймал ее укоризненный взгляд и виновато помолчал (недолго), затем продолжив:

– Ты хочешь, чтобы я ходил здесь, опустив голову, как какой-то… – тут его голос наполнился ядом и презрением, как будто аспид шипел, а не монастырский воспитанник беседовал с крестной матерью, – …сирота?

Агнес словно вошла в ледник – вся пошла мурашками, кажется, даже волосы ее замерзли. Она попыталась поймать Винсентов взгляд, но увидела только черную макушку, склонившуюся над книгой. «А кто же ты, – подумала она, – кто? Может, в физическом смысле и не сирота, но фактически…»

Не поднимая головы, он продолжил негромко:

– Я знаю, кто я. У меня, конечно, никого нет… – Тут он снова выдержал паузу, а Агнес застыла с иголкой, зависшей над пуговицей, но он закончил: – Кроме тебя.

Опять пауза. Возобновился шелест страниц, возобновилось шитье.

– Но я не сирота. – Яд в голосе. – Я даже знаю свою настоящую фамилию. – Это он произнес почти неслышно. – И ты, Агнес, не должна здесь находиться, тебе нужно…

Но эту мысль он не закончил, потому что монастырь взяли приступом.

Особого штурма не понадобилось – разве могла гладкая каменная стена составить серьезную преграду для озверевшего от крови отряда ихэтуаней, да и не было в монастыре ни охраны, ни оружия для защиты. В жизни Винсента то был один из немногих случаев, когда он пропустил приближение врагов, отвлекся на разговор, пусть важный. Но он все же успел вскочить, схватил Агнес и потащил ее к железным воротцам в стене, заросшей боярышником. Шитье ее он отбросил в сторону, а в боярышник втиснулся сам, стараясь протащить Агнес сквозь кусты не поцарапав. Она сопротивлялась: Винсент был ребенком, и инстинкт заставлял ее защищать его… мешая ему защищать ее. Она даже вспомнила, как нашла его четырнадцать лет назад, только не успела ему это напомнить.

– Детей никто не трогает, – прошипел Винсент, борясь с Агнес, боярышником и заржавевшими воротами. Возможно, он бы справился, если б их не обнаружили. Но как не заметить в редкой листве белый плат монахини? И, наверное, можно было не увидеть в тени стен тонкого черноволосого мальчика в темной одежде… когда б он не тащил за собою ту самую монахиню.

Насилия было много. Признаем с долей облегчения: восстановить порядок всего происшествия возможным не представляется, потому что порядка не было, а было только вероломное вторжение, начавшееся со стороны приюта, с внутреннего садика. Когда оголтелая горстка боксеров с лозунгом «Бей заморских дьяволов!» на устах задержалась в чахлом внутреннем дворе, чтобы вволю потоптаться на чертенке и сделать с монахиней то, что от веку делают все захватчики с Христовыми невестами, а кто-то в здании кинулся к окнам и увидел во внутреннем дворике кровавое месиво, монастырь охватила паника. Тем временем четырнадцатилетний подросток и хрупкая монахиня, отбиваясь в попытке спастись, ухитрились задержать дюжину головорезов с холодным оружием: Винсент успел убить первого приблизившегося к Агнес боевика, экономно полоснув его по горлу неизвестно откуда взявшимся клинком (никто не успел разглядеть этот клинок, и поэтому автору до поры не удастся описать его), а хрупкая Агнес высадила одному из нападавших глаз вязальной спицей. Еще двое уж совершенно необъяснимым образом захлебнулись водой, выплеснувшейся из них наружу с такой силой, как будто кто-то вставил им в глотку поливной шланг.

Да, уцелели остальные монахини – ни на одну более не покусились, – и настоятель, правда, ненадолго. Поднявшись с пола в келье, где он был милостиво нокаутирован ударом в затылок, и превозмогая дурноту, отец Иоахим спустился вниз и увидел тела детей и сестер. Он добрался до распахнутых настежь ворот, чтобы закрыть хотя бы их, и обнаружил, что перед разверстыми створками странным, не по-собачьи организованным боевым клином стоит банда давно погибшего Лао Е, возглавляемая одним из его сыновей, таким же зенненхундом, только совершенно белым и красноглазым. Альбинос Сяо Е внимательно смотрел в глаза настоятелю, и отец Иоахим, встретив этот взгляд, из последних сил закрыл ворота и упал уже за ними. Это был инфаркт.

Небольшой британский отряд, прибывший на место происшествия, не смог войти в монастырь со стороны ворот: англичане как будто не решились вступить в кровопролитное противостояние с бандой Сяо Е, хотя у них и были винтовки. Бравые имперцы обошли монастырь, отодрали дверцу, возле которой случилось побоище с участием Агнес и Винсента, прошли обитель насквозь и нашли мертвого настоятеля. Труп увезли, лишь окончательно разобравшись с последствиями бойни.

* * *

Прошло полтора месяца, обитателей приюта подлечили. Большинство отделалось синяками и ушибами. Но не Винсент, который выжил так же, как и в первую ночь своей жизни, – не благодаря чему-то, а вопреки всему. Агнес тоже перенесла кошмар стоически. На переломе веков Китай превратился в неумолимую мясорубку, и обычно довольно внимательным к собственному эго европейцам теперь было не до нежностей. Поэтому никто особенно не поразился, что жертв при штурме оказалось меньше, чем могло, и не обрадовался, что монахиня Агнес Корнуолл и воспитанник Винсент Ратленд все-таки поднялись на ноги. Никому не было до этого дела: двадцатого июня 1900 года, как будто нарочно меньше чем за сутки до дня рождения Агнес, началась знаменитая осада Посольского квартала в Пекине. И если раньше до выяснения перспектив приюта, детей и всего западного присутствия в Китае обитателей монастыря собирались переправить в Нанкин – чуть только стало бы возможным сдвинуть с места пострадавших, – то теперь это мероприятие переносилось на неопределенный срок: под вопросом было выживание не только одного приюта, но всех иностранцев, кому не посчастливилось остаться в Пекине тем убийственным летом.Между тем в Нанкине монастырю и приюту предстояло разделиться, разделились бы и Агнес с Винсентом. Надо ли говорить: Винсент счел, что, наконец, перерос право приюта распоряжаться его судьбой, и вознамерился сбежать окончательно? Одно лишь останавливало его: он не мог уйти, не попрощавшись с Агнес. Тогда-то у монахини и ее воспитанника и произошел один из тех разговоров, которые называют судьбоносными.

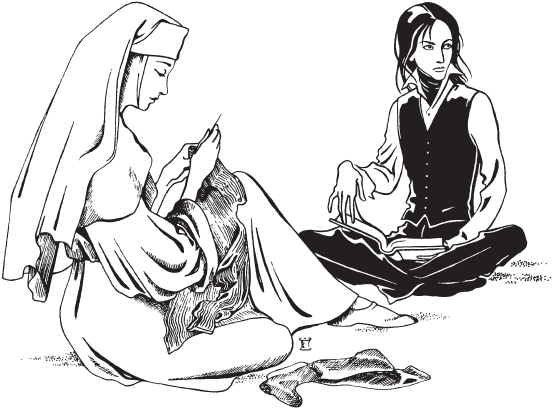

Как ни странно, после ужасного происшествия полуторамесячной давности Агнес не стала обходить стороной пустынный внутренний садик, кое-как присыпанный новым песком и уже пытавшийся зарастить вытоптанные проплешины чахлой травой. Наоборот, она даже чаще, чем прежде, пользовалась возможностью подышать в этом саду воздухом – не потому, что упражнялась в самоистязательном смирении или забыла о том, что эти песок и трава совсем недавно были запятнаны ее и Винсента кровью, а потому, что искала уединения. По-видимому, теперь, когда кошмар Агнес раздался вширь и ввысь и стал общим для всего иностранного присутствия в Пекине, ей стало проще смотреть в лицо кошмару, чем в лица сестер и воспитанников, а больше уединиться ей было негде. Что до Винсента, то он нисколько не изменился. Не вполне заживший шрам на скуле делал его лицо старше, а взгляд мрачнее, но вел он себя по-прежнему – с тем же сочетанием вежливости и независимости, принимать которые без неприязни умела, кажется, одна Агнес. Вообще казалось, что, как никто из окружающих толком не осознал, что эти двое приняли на себя первый и основной удар погромщиков, не понял, насколько страшный ущерб был нанесен им, так и сами мальчик и монахиня тоже не понимали этого. В те годы мало знали о тайнах психики, а раны на телах двух главных героев этой главы кое-как затянулись.

Винсент вышел из темного коридора в клуатр и подошел к монахине. Агнес снова что-то шила. Он опустился на траву.

– Хочешь попрощаться? – спросила монахиня, не поднимая глаз от шитья.

– Агнес, Агнес, – пробормотал мальчик, следя, как летает игла, перемежающаяся четкими стежками, как будто пришивающая к детской сорочке невысказываемые слова. – Все-то ты всегда знаешь заранее.

Она молчала, и он молчал, пока не увидел, что на распятое полотно падают капли. Молчание на минуту сгустилось так, что его можно было кроить на алые маньчжурские платья-ципао.

– Агнес, ну что ты? Посмотри на меня.

Агнес упрямо мотнула головой. Винсент подумал, что она так и осталась той своенравной английской девчонкой, которой была до пострига. И что, наверное, внутри этой тридцатитрехлетней Агнес жила его ровесница – сестра Агнес, сестра…

– Посмотри на меня, ну, пожалуйста. – Винсент протянул руку, забрал у Агнес иглу и воткнул в ткань. Потом тихонько дотронулся до предплечья сестры.

Монахиня подняла голову. Может, из-за того что она смотрела на него сквозь слезы, ей показалось, что в черных глазах воспитанника засела тревожная синева.

– Дело ведь не во мне, – почти неслышно пробормотал Винсент, вытаскивая из взгляда монахини то, что пряталось за слезами; она уже не могла отвести взгляд. – Дело не только во мне… Агнес. Ты не бойся. Кажется, что страшно, и что обязательно надо что-то предпринять, но ничего предпринимать не надо. Я никуда не уйду, разве я могу бросить тебя? Ты дважды спасала мне жизнь.

– И ты спас мне жизнь, Винсент.

– Глупости, я только во всем виноват. А ты не бойся. Хочешь, сбежим вместе? Думаешь, мы не выкрутимся или что у нас нет средств к существованию? – Но Агнес молчала и плакала. – Ну, Агнес… Ты думаешь, я не сумею сделать так, что никто ничего не узнает, что о сестре Агнес Корнуолл просто все забудут, как будто ее и не было в этом приюте, в этом монастыре, в этом проклятом городе?

– Я не могу, – шептала монахиня, – не могу оставить… это… в себе. Ты не поймешь. Ты умный, Винсент, и смелый, но весь этот позор и ужас – ты не сможешь понять, а я не смогу объяснить тебе. Такое нельзя носить внутри, Винсент, это не должно появиться…

– Но… но… – Винсент вынужден был признаться себе, что понять и почувствовать то же, что Агнес, действительно не сумеет, и на секунду замолчал. – Но ты же веришь. В своего Бога. Ты же не будешь спорить с неисповедимостью Его путей и с тем, что Он испытывает тех, кого любит.

– Я не могу. Я не спорю, а просто не могу.

– Агнес, а как же я? – Он пустил в ход последний аргумент. – Я понимаю, что из-за того ужасного дня и его… последствий ты теперь пытаешься найти смерть для себя… для того в тебе, чего так боишься. Но я, Агнес? У меня же никого нет, кроме тебя, как же ты могла забыть? Ты ведь моя крестная мать, как же я буду без тебя?

– Ты сможешь без меня, Винсент. А я… – Она задохнулась и замолчала.

– Хорошо, – сказал он мрачно. – Я читал много здешних книг. Например, даосских. В них попадаются разные рецепты, от разных недугов. В том числе от твоего. Я все сделаю. Ты немного поболеешь, но потом будешь прежней.

Монахиня долго смотрела на мальчика, потом протянула руку к его скуле. Он немного отодвинулся. Она чуть слышно вздохнула и, опустив руку, сказала с прозрачной улыбкой:

– Винсент, я не позволю тебе брать этот грех на душу. Ты меня убедил. Я ничего не буду делать. Мы поедем в Нанкин, и там… когда больше нельзя будет скрывать – сбежим. Такой грех самый легкий, правда?

Винсент поднялся, и его бледное раздосадованное лицо накрыла тень.

– Агнес, не стоит тебе играть со своей душой. Я тебя уговаривать не буду и находиться постоянно рядом, чтобы держать за руку, тоже не могу.

Она снова потянулась к нему, он снова отодвинулся, на этот раз резче.

– Хорошо, – прошептала Агнес. – Твоя взяла, – и опустила голову.

Он поверил. Она обманула.

5. Vitex Agnus castus

Монастырь и приют бурлили. Иностранный квартал Пекина продолжал героически сдерживать осаду ихэтуаней, пока вокруг творилось непередаваемое. На морях китайцы пытались собрать свой почти не существующий флот, но куда им было против русского броненосца «Сисой Великий»[26], явившегося из Порт-Артура, и двухтысячного отряда морских пехотинцев адмирала Сеймура, высадившегося в Тяньцзине и отправившегося на помощь осажденным европейцам. Державы господствовали на морях. Великий царедворец Ли Хунчжан[27], одряхлевший тигр, которому оставалось меньше года до мучительной смерти, напрасно заигрывал с Бисмарком и Витте, пытаясь выторговать возможности контролировать Маньчжурию (ходили слухи, что он принял от русских огромную взятку). Зря бился он за «самоусиление» старого китайского дракона: обороняться на востоке от японцев, от американцев, от европейцев… строить флот, железные дороги… защищать сердце страны, расположенное так близко к побережью, к границам… на все это уже не было сил. И хвост дракона, позвонками Великой стены дохлестывавший до бескрайних пустынь Центральной Азии, тоже увяз: в него вцепились те же русские и англичане – из Турции, из Афганистана, из Индии. Шла «Большая игра». Ли призывал отдать уйгурам «Новую границу» – Синьцзян, присоединенный полтора века назад, его политические противники, понимавшие приоритеты иначе, решили не отдавать ни пяди. Сановники спорили, страну раздирали драки милитаристских клик, мандарины всех уровней маневрировали между двором (где императрица то задорно громоздилась на европейский велосипед, то исподтишка провоцировала подданных на кровавые расправы с иноземцами), между отупевшим от опиума и беспросветных тягот народом и теми же самыми иноземцами. У этих последних впервые в истории был получен грандиозный заем на синьцзянскую кампанию, призванную отжать русских из Семиречья и англичан отовсюду на западе империи, но никак не способную еще и накачать мускулы погибающего дракона на борьбу с заморскими дьяволами под носом у правительства, на побережье. Обдирая накладные ногти, Древний Китай пытался выбраться из скользкого котла с кипящей лапшой, в который превратился, а попавшие в ловушку местные европейцы наивно думали, что если переместятся от одного края котла к другому, для них что-то изменится. Но котел кипел весь. Уже катился к концу июль, и анаконда Боксерского восстания потихоньку, фут за футом, душила стоическое сопротивление Посольского квартала, а помощи все не было.