Страница:

И вообще буду ходить куда мне вздумается. Вот пойду сейчас в школу, в свой старый класс. А отчего не пойти?

Стойка на голове

Можно, Августа Николаевна?.

Говерла!

Какой у нас Закавыка

Она говорит: ты молодец

Никто ничего не брал

В одноместном купе

Дядя в шляпе

Безмозглая собака

Стойка на голове

В школе шла перемена, а после неё у нашего класса должен был быть урок физкультуры. Поэтому я сразу пошёл в спортивный зал… В раздевалке уже было полно ребят.

— А-а, — закричали они, — Саня пришёл! Здорово, Саня! Мотаешь или снова к нам решил поступить?

Они меня окружили и стали тормошить и дёргать — до того обрадовались. Я тоже был радостный — ведь некоторых ребят я не видел несколько дней, целую неделю!

Послышался голос физрука — и все стали переодеваться.

— Пойдём с нами, попрыгаем, — сказал Михеев. Он держался рядом со мной на правах старого друга.

— Давай, Саня, раздевайся! — сказали остальные. — Физрук у нас молоток, увидит — не заметит, заметит — не скажет.

— А чего тут особенного, — сказал Дубарев, — захотел человек позаниматься физкультурой и спортом — и пришёл.

У Дубарева всё ничего особенного.

Все стали так приставать, что я решил раздеться. Вообще-то я понимал, что они надеются на какое-нибудь развлечение. Всё-таки я у них вычеркнутый.

Мы построились в зале. Я встал на своё законное место — между Пекой и Дубаревым. Несколько освобождённых, как всегда, уныло сидели на скамейке. Среди них был Палён. Он притворялся, что у него всё ещё болит зуб.

Может, это Палён взял лодку и сказал на меня? Вон как он хорошо притворяется.

Вот что тот человек наделал. Я теперь всех наших ребят подозреваю. Я не думал, что это так противно — подозревать.

Когда мы уже построились, из своей раздевалки стали выходить девочки. Поля вышла в числе последних. Никто из них меня не заметил. Мы повернулись по команде физрука и побежали к залу. Тапок у меня не было, и я бежал в носках.

Сначала я бежал позади Пеки, стараясь правильно взять дыхание. А потом, на третьем кругу, я подумал: «На черта мне правильно брать дыхание и вообще зачем я бегу? Письма всё ещё нет, на меня кто-то наговорил, штраф, может быть, не сегодня-завтра пришлют, а я бегу. Да ещё стараюсь правильно взять дыхание». Всё это было очень нелепо.

Когда мы разделились на две группы и выстроились друг против друга, я стал смотреть на Полю. Но первой меня увидела Куркина. Она закричала:

— А Скачков почему здесь? Смотрите, Скачков пришёл!..

— Молчи, Куркина! — сказал Дубарев.

Тут Поля меня и увидела. Она тоже слегка удивилась. Но мне показалось, что она и обрадовалась. Даже когда она без галстука, всё равно видно, что она настоящая пионерка.

Мне сразу стало полегче. Мы разомкнулись и стали выполнять упражнения. Я понимал, что вид у меня далеко не спортивный, но зато я приосанился. Я взглянул на Тентелева — он тоже очень старался.

Дубарев вдруг зашептал мне слева:

— А четвёртым уроком у нас Закавыка…

Сказал и застыл, будто замечтался. Ему сделали замечание. Дубареву на всех уроках делают замечания.

Пека, наверно, услышал, о чём сказал мне Дубарев, потому что, когда мы делали поворот корпуса с разводом рук в стороны, он выпятил грудь и прошептал:

— Закавыка у нас через урок. Ты уж не уходи, Саня…

Дубарев с Пекой сбились со счёта, так они, видно, разволновались, вспомнив Закавыку. Физрук повысил на них голос. Он вообще редко его повышает. Физрук у нас хороший, молодой. Но по фамилиям он знает только тех, кто у него занимается в спортивных секциях.

Когда мы сомкнулись, Дубарев зашептал:

— Наша судьба в твоих руках, Саня! Другой такой возможности не будет.

Пека ему помогал:

— Проучи его, а, Саня! Чего тебе стоит.

Дубарев сказал:

— Отомсти за наши двойки! Ведь он нас пересиливает!

Так они наседали на меня с двух сторон, а я всё представлял себе, как будет весело, окажись я на уроке математики рядом с Закавыкой.

И я дал согласие.

Потом мы учились делать стойку на голове. Когда я вышел на стойку, физрук оживлённо сказал:

— Так, хорошо! Ноги вместе, носки оттягивай!.. Оттягивай носки!

И тут, стоя вниз головой, я снова подумал: зачем мне всё это нужно — стоять вниз головой да ещё носки оттягивать?

И в ту же секунду я рухнул вниз. Но всё равно физрук меня похвалил.

Пока я делал стойку, все ребята уже узнали, что я собираюсь отомстить Закавыке, рассчитаться с ним за все двойки и замечания. Отступать было некуда. Девчонки поглядывали на меня с уважением, всё время шептались и посмеивались. И был такой момент, когда все ребята, сидевшие на скамье, вдруг зашептались, задёргались, даже освобождённые заволновались на своей штрафной скамейке — до них тоже дошло. Вот что я наделал.

Физрук скомандовал:

— Встать!

Все встали, опомнились.

— Садись.

Я сел и стал вспоминать что-нибудь такое из своих отношений с Закавыкой, что бы меня могло разозлить. Я вспомнил, как однажды он мне сказал: «Скачков, вот будешь толкаться, я тебя так толкну, что в стенку влетишь; родители придут, две недели выковыривать будут».

Но ведь это была шутка. Я и правда в тот раз выталкивал Михеева с парты. Нет, всё-таки настоящего зла на Закавыку у меня не было.

Я подумал: «Ну кто может сказать, что я здесь чужой?» Сейчас я был в классе самым нужным и своим человеком.

Когда прозвенел звонок, мы пошли в раздевалку. Вдруг подошёл физрук и загородил мне дорогу. В руках у него были шариковая ручка и блокнот.

— Послушай, — сказал он, — как твоя фамилия?

Вот оно, начинается. Я покраснел.

— А зачем?..

— Как ты посмотришь, если я запишу тебя в секцию? Мы занимаемся по четвергам. Из тебя может получиться гимнаст, у тебя есть пресс. — И он ткнул мне шариковой ручкой в живот. — Во всяком случае, третий юношеский разряд я тебе гарантирую.

Я стоял перед ним и молчал.

— Чудак, ну чего ты так покраснел?

И вот какая бессмыслица вышла: я кивнул головой и назвал свою фамилию.

— А-а, — закричали они, — Саня пришёл! Здорово, Саня! Мотаешь или снова к нам решил поступить?

Они меня окружили и стали тормошить и дёргать — до того обрадовались. Я тоже был радостный — ведь некоторых ребят я не видел несколько дней, целую неделю!

Послышался голос физрука — и все стали переодеваться.

— Пойдём с нами, попрыгаем, — сказал Михеев. Он держался рядом со мной на правах старого друга.

— Давай, Саня, раздевайся! — сказали остальные. — Физрук у нас молоток, увидит — не заметит, заметит — не скажет.

— А чего тут особенного, — сказал Дубарев, — захотел человек позаниматься физкультурой и спортом — и пришёл.

У Дубарева всё ничего особенного.

Все стали так приставать, что я решил раздеться. Вообще-то я понимал, что они надеются на какое-нибудь развлечение. Всё-таки я у них вычеркнутый.

Мы построились в зале. Я встал на своё законное место — между Пекой и Дубаревым. Несколько освобождённых, как всегда, уныло сидели на скамейке. Среди них был Палён. Он притворялся, что у него всё ещё болит зуб.

Может, это Палён взял лодку и сказал на меня? Вон как он хорошо притворяется.

Вот что тот человек наделал. Я теперь всех наших ребят подозреваю. Я не думал, что это так противно — подозревать.

Когда мы уже построились, из своей раздевалки стали выходить девочки. Поля вышла в числе последних. Никто из них меня не заметил. Мы повернулись по команде физрука и побежали к залу. Тапок у меня не было, и я бежал в носках.

Сначала я бежал позади Пеки, стараясь правильно взять дыхание. А потом, на третьем кругу, я подумал: «На черта мне правильно брать дыхание и вообще зачем я бегу? Письма всё ещё нет, на меня кто-то наговорил, штраф, может быть, не сегодня-завтра пришлют, а я бегу. Да ещё стараюсь правильно взять дыхание». Всё это было очень нелепо.

Когда мы разделились на две группы и выстроились друг против друга, я стал смотреть на Полю. Но первой меня увидела Куркина. Она закричала:

— А Скачков почему здесь? Смотрите, Скачков пришёл!..

— Молчи, Куркина! — сказал Дубарев.

Тут Поля меня и увидела. Она тоже слегка удивилась. Но мне показалось, что она и обрадовалась. Даже когда она без галстука, всё равно видно, что она настоящая пионерка.

Мне сразу стало полегче. Мы разомкнулись и стали выполнять упражнения. Я понимал, что вид у меня далеко не спортивный, но зато я приосанился. Я взглянул на Тентелева — он тоже очень старался.

Дубарев вдруг зашептал мне слева:

— А четвёртым уроком у нас Закавыка…

Сказал и застыл, будто замечтался. Ему сделали замечание. Дубареву на всех уроках делают замечания.

Пека, наверно, услышал, о чём сказал мне Дубарев, потому что, когда мы делали поворот корпуса с разводом рук в стороны, он выпятил грудь и прошептал:

— Закавыка у нас через урок. Ты уж не уходи, Саня…

Дубарев с Пекой сбились со счёта, так они, видно, разволновались, вспомнив Закавыку. Физрук повысил на них голос. Он вообще редко его повышает. Физрук у нас хороший, молодой. Но по фамилиям он знает только тех, кто у него занимается в спортивных секциях.

Когда мы сомкнулись, Дубарев зашептал:

— Наша судьба в твоих руках, Саня! Другой такой возможности не будет.

Пека ему помогал:

— Проучи его, а, Саня! Чего тебе стоит.

Дубарев сказал:

— Отомсти за наши двойки! Ведь он нас пересиливает!

Так они наседали на меня с двух сторон, а я всё представлял себе, как будет весело, окажись я на уроке математики рядом с Закавыкой.

И я дал согласие.

Потом мы учились делать стойку на голове. Когда я вышел на стойку, физрук оживлённо сказал:

— Так, хорошо! Ноги вместе, носки оттягивай!.. Оттягивай носки!

И тут, стоя вниз головой, я снова подумал: зачем мне всё это нужно — стоять вниз головой да ещё носки оттягивать?

И в ту же секунду я рухнул вниз. Но всё равно физрук меня похвалил.

Пока я делал стойку, все ребята уже узнали, что я собираюсь отомстить Закавыке, рассчитаться с ним за все двойки и замечания. Отступать было некуда. Девчонки поглядывали на меня с уважением, всё время шептались и посмеивались. И был такой момент, когда все ребята, сидевшие на скамье, вдруг зашептались, задёргались, даже освобождённые заволновались на своей штрафной скамейке — до них тоже дошло. Вот что я наделал.

Физрук скомандовал:

— Встать!

Все встали, опомнились.

— Садись.

Я сел и стал вспоминать что-нибудь такое из своих отношений с Закавыкой, что бы меня могло разозлить. Я вспомнил, как однажды он мне сказал: «Скачков, вот будешь толкаться, я тебя так толкну, что в стенку влетишь; родители придут, две недели выковыривать будут».

Но ведь это была шутка. Я и правда в тот раз выталкивал Михеева с парты. Нет, всё-таки настоящего зла на Закавыку у меня не было.

Я подумал: «Ну кто может сказать, что я здесь чужой?» Сейчас я был в классе самым нужным и своим человеком.

Когда прозвенел звонок, мы пошли в раздевалку. Вдруг подошёл физрук и загородил мне дорогу. В руках у него были шариковая ручка и блокнот.

— Послушай, — сказал он, — как твоя фамилия?

Вот оно, начинается. Я покраснел.

— А зачем?..

— Как ты посмотришь, если я запишу тебя в секцию? Мы занимаемся по четвергам. Из тебя может получиться гимнаст, у тебя есть пресс. — И он ткнул мне шариковой ручкой в живот. — Во всяком случае, третий юношеский разряд я тебе гарантирую.

Я стоял перед ним и молчал.

— Чудак, ну чего ты так покраснел?

И вот какая бессмыслица вышла: я кивнул головой и назвал свою фамилию.

Можно, Августа Николаевна?.

Третьим уроком у них была литература. Я очень не хотел попадаться на глаза Августе Николаевне, думал: отсижусь где-нибудь на лестнице. Но она меня заметила ещё на перемене.

Она сказала:

— Скачков, ты чего здесь делаешь?

Я говорю:

— Я зубы лечу.

— Где, в школе?

— Да нет, в поликлинике.

Все сразу заныли:

— Августа Николаевна, можно, он у нас на уроке посидит! Можно, а? Он ведь смирный!..

— Ну, пусть посидит, — отвечает Августа Николаевна. — Только если он будет работать. Мы сейчас будем писать сочинение «Как я провёл лето». Скачков, будешь писать?

— Он будет, Августа Николаевна!.. Саня, ты ведь будешь, ты ведь хорошо провёл лето?.. — А сами подмигивают.

Я сказал:

— Буду.

И зачем мне писать про лето? С какой стати? Ну, была хорошая погода. Я был в лагере. Мы ходили в лес. Сначала было открытие. Потом закрытие. Батя перед этим уехал в командировку. Что писать-то?..

Но отступать опять было некуда. Я сел на своё законное место, рядом с Михеевым. Сумин сам испарился на задний ряд. Даже просить не пришлось — уважает! Но план он так и не составил. На доске — пустое место. В самом деле, надо ему помочь.

«Ну, что писать-то?» — подумал я, доставая тетрадку. Писать совсем ничего не хотелось.

Кругом скрипели перья, шелестела бумага, а я просто сидел и вспоминал одно лето. Давно оно было, лет пять назад…

Она сказала:

— Скачков, ты чего здесь делаешь?

Я говорю:

— Я зубы лечу.

— Где, в школе?

— Да нет, в поликлинике.

Все сразу заныли:

— Августа Николаевна, можно, он у нас на уроке посидит! Можно, а? Он ведь смирный!..

— Ну, пусть посидит, — отвечает Августа Николаевна. — Только если он будет работать. Мы сейчас будем писать сочинение «Как я провёл лето». Скачков, будешь писать?

— Он будет, Августа Николаевна!.. Саня, ты ведь будешь, ты ведь хорошо провёл лето?.. — А сами подмигивают.

Я сказал:

— Буду.

И зачем мне писать про лето? С какой стати? Ну, была хорошая погода. Я был в лагере. Мы ходили в лес. Сначала было открытие. Потом закрытие. Батя перед этим уехал в командировку. Что писать-то?..

Но отступать опять было некуда. Я сел на своё законное место, рядом с Михеевым. Сумин сам испарился на задний ряд. Даже просить не пришлось — уважает! Но план он так и не составил. На доске — пустое место. В самом деле, надо ему помочь.

«Ну, что писать-то?» — подумал я, доставая тетрадку. Писать совсем ничего не хотелось.

Кругом скрипели перья, шелестела бумага, а я просто сидел и вспоминал одно лето. Давно оно было, лет пять назад…

Говерла!

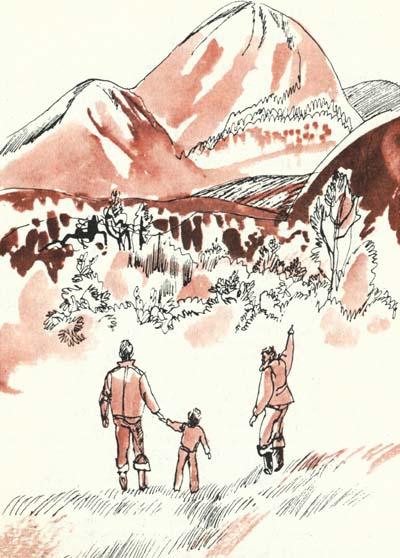

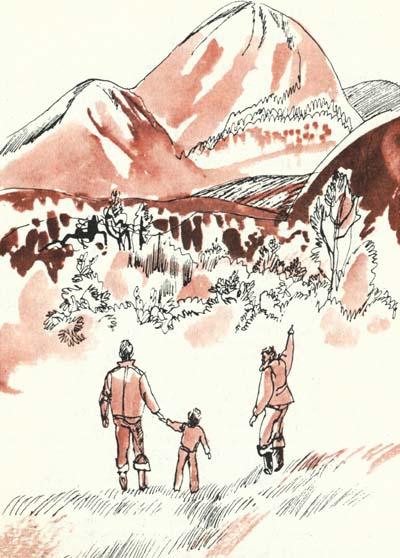

Давно, пять лет назад, Саня карабкался по склону горы. Под ноги ему попадались то горелые пеньки, то хрустящие завалы из веток. Но больше всего ему мешали идти крупные ягоды земляники. Да он бы и остался здесь, на склоне, среди багровых земляничных кустов, прыгающих звонких кузнечиков, блёклых колокольчиков, иван-чая. Но сверху его то и дело подгонял отец:

— Саня, не отставай!.. Догоняй, Саня!..

Вдобавок ко всему Сане было страшно ползти кверху. При мысли о том, что их ждёт наверху, всё в нём замирало. И хотя он знал, что на гребне горы, за скользящей по склону игольчатой изгородью, живёт добрый пан Ветощук, который по вечерам выходит метать маленькие стожки, и хотя он видел этого пана Ветощука в долине, на сельском празднике и слышал, как он играет на скрипке, карабкаться туда, вверх, было опасно, потому что вся доброта пана, и мёд, которым он угощает приезжих, и стожки, и одинокий конь, гуляющий вечерами по гребню, — всё это перекрывается страшным, всепоглощающим словом — Говерла.

Говерла жила там, за гребнем, о ней говорили («о пан, то велика сыла!»). Она насылала ветер, снег и ливни. К ней собирались идти, но, убоявшись, в последний момент раздумывали.

Отец всё звал и звал его сверху:

— Саня, Саня!..

— Иду, иду, — бормотал Саня, отпуская на волю кузнечика. — Не виноват же я, что у меня ноги не такие длинные, как у тебя. Или руки… Или, может быть, тебе земляники неохота, а мне охота…

Саня знал за собой такую привычку — быть одному и разговаривать вслух.

— Что ты там бормочешь, старый ворчун?

Отец неожиданно оказался рядом, поднял Саню и взвалил его себе на плечи.

— Держись за что получится!

Саня обхватил отца за мокрую шею, уткнулся ему в затылок, и запах отцовских волос тотчас напомнил ему их городскую квартиру.

Подъём был слишком крут, и отец полез не прямо, а наискосок. Но всё равно идти было трудно.

— Не дави на горло, злодей, задушишь, — хрипел отец, перехватывая Санины руки. — Ну и отъелся ты, откормили тебя… Что это за поросёнок у меня на спине?.. Как не стыдно так отъедаться!..

Он забирался всё выше и выше, круто меняя направление, но скоро выдохся. Он свалил Саню в траву и сам упал рядом.

— Ой, как высоко мы залезли! — воскликнул Саня. Он только сейчас догадался посмотреть вниз. — А вон наш дом! А вон Иванкин дом! А это хлев! А это амбар! А это кто там сидит?.. Не мама ли? Нет, ты посмотри, это мама! Какая маленькая!.. Ма-ама-а!..

Но голос его ушёл не вниз, а в стороны, в лес, в соседние склоны и, побыв там немного, вернулся обратно.

— Ма-ама-а!.. — снова крикнул Саня, но уже не для того, чтобы она его услышала, а чтобы повторно услышать эхо.

— А куры-то, куры какие крошечные, как цыплята! Ты посмотри!.. А там-то какие горы! Куда ж эти горы тянутся?

— До заграницы, — сказал отец.

— Что, там заграница? — поразился Саня.

— Где-то там.

Это уж было и вовсе неожиданно.

— Ну-ка встань, — сказал Саня, — дай-ка я на тебя заберусь, может, её с тебя будет видно, эту заграницу!

— Нет, не будет видно, — сказал отец. — Полезем-ка лучше вверх.

Они пошли вверх, взявшись за руки. Саня теперь то и дело оглядывался назад, удивляясь тому, как каждый метр высоты изменяет всё там, внизу, как по-новому разворачиваются склоны гор, движутся, меняются местами деревья, стога, изгороди, как вдали, меняя свой цвет, горы сливаются с небом. А впереди, куда они идут, всё становится ещё заманчивее, и страшнее, и непонятнее, потому что там — Говерла.

«Нет, я обязательно её посмотрю, — думает Саня, — что бы там ни было!»

Они добрались наконец до изгороди, перелезли через неё, прошагали по колючей отаве, мимо стожков, оказавшихся вблизи не такими уж маленькими. Потом они спускались в какой-то овраг, шли мимо ёлок с лежащими прямо на земле мохнатыми лапами, мимо ярких грибов — Саня всё бегом, бегом, спотыкаясь и чуть не падая. И вот вышли к двухэтажному дому из толстых брёвен, с высоким крыльцом, с длинной галереей.

Тут только Саня и догадался, что они уже на другой стороне горы. Боже мой, где же она, Говерла?..

А кругом лесистые, тёмно-зелёные горы; в самом низу, между двух склонов блестит река… Где-то тут она…

Ульи у пана Ветощука поставлены на лугу, невдалеке от дома, всюду пчёлы летают. Не ужалят?..

Собака лает, мечется вдоль натянутой проволоки… Где же, куда смотреть, откуда ждать?..

Саня покрепче ухватил отца за руку.

От дома быстрыми шагами к ним шёл пан Ветощук — старик с обвислыми усами, в чёрной жилетке и в шляпе. Он жмурился, щурился, приветливо улыбаясь.

— Что, паны, Говерлу пришли побачить? — спросил он.

Саня вскричал в нетерпении и ужасе:

— Да где же она?!

— Та вот же она! — Пан Ветощук обернулся и вытянул руку.

За всеми этими лесистыми и голыми склонами, переходящими друг в друга, за крутыми волнами дальних гор громоздилась невероятных размеров гора с яркой снежной шапкой на вершине.

Саня смотрел на неё с опаской, всё ещё ожидая чего-то страшного.

Но мало-помалу он привык, успокоился и уже не мог глаз оторвать от необыкновенной горы. Отец и пан Ветощук, тоже как заколдованные, молча стояли рядом…

…Августа Николаевна молча стояла рядом. Передо мною лежала чистая тетрадь, одолженная мне Михеевым. Я и сам удивился, увидев на ней одну строчку: «Как я провёл лето».

— Не много же ты написал, — сказала Августа Николаевна.

— Саня, не отставай!.. Догоняй, Саня!..

Вдобавок ко всему Сане было страшно ползти кверху. При мысли о том, что их ждёт наверху, всё в нём замирало. И хотя он знал, что на гребне горы, за скользящей по склону игольчатой изгородью, живёт добрый пан Ветощук, который по вечерам выходит метать маленькие стожки, и хотя он видел этого пана Ветощука в долине, на сельском празднике и слышал, как он играет на скрипке, карабкаться туда, вверх, было опасно, потому что вся доброта пана, и мёд, которым он угощает приезжих, и стожки, и одинокий конь, гуляющий вечерами по гребню, — всё это перекрывается страшным, всепоглощающим словом — Говерла.

Говерла жила там, за гребнем, о ней говорили («о пан, то велика сыла!»). Она насылала ветер, снег и ливни. К ней собирались идти, но, убоявшись, в последний момент раздумывали.

Отец всё звал и звал его сверху:

— Саня, Саня!..

— Иду, иду, — бормотал Саня, отпуская на волю кузнечика. — Не виноват же я, что у меня ноги не такие длинные, как у тебя. Или руки… Или, может быть, тебе земляники неохота, а мне охота…

Саня знал за собой такую привычку — быть одному и разговаривать вслух.

— Что ты там бормочешь, старый ворчун?

Отец неожиданно оказался рядом, поднял Саню и взвалил его себе на плечи.

— Держись за что получится!

Саня обхватил отца за мокрую шею, уткнулся ему в затылок, и запах отцовских волос тотчас напомнил ему их городскую квартиру.

Подъём был слишком крут, и отец полез не прямо, а наискосок. Но всё равно идти было трудно.

— Не дави на горло, злодей, задушишь, — хрипел отец, перехватывая Санины руки. — Ну и отъелся ты, откормили тебя… Что это за поросёнок у меня на спине?.. Как не стыдно так отъедаться!..

Он забирался всё выше и выше, круто меняя направление, но скоро выдохся. Он свалил Саню в траву и сам упал рядом.

— Ой, как высоко мы залезли! — воскликнул Саня. Он только сейчас догадался посмотреть вниз. — А вон наш дом! А вон Иванкин дом! А это хлев! А это амбар! А это кто там сидит?.. Не мама ли? Нет, ты посмотри, это мама! Какая маленькая!.. Ма-ама-а!..

Но голос его ушёл не вниз, а в стороны, в лес, в соседние склоны и, побыв там немного, вернулся обратно.

— Ма-ама-а!.. — снова крикнул Саня, но уже не для того, чтобы она его услышала, а чтобы повторно услышать эхо.

— А куры-то, куры какие крошечные, как цыплята! Ты посмотри!.. А там-то какие горы! Куда ж эти горы тянутся?

— До заграницы, — сказал отец.

— Что, там заграница? — поразился Саня.

— Где-то там.

Это уж было и вовсе неожиданно.

— Ну-ка встань, — сказал Саня, — дай-ка я на тебя заберусь, может, её с тебя будет видно, эту заграницу!

— Нет, не будет видно, — сказал отец. — Полезем-ка лучше вверх.

Они пошли вверх, взявшись за руки. Саня теперь то и дело оглядывался назад, удивляясь тому, как каждый метр высоты изменяет всё там, внизу, как по-новому разворачиваются склоны гор, движутся, меняются местами деревья, стога, изгороди, как вдали, меняя свой цвет, горы сливаются с небом. А впереди, куда они идут, всё становится ещё заманчивее, и страшнее, и непонятнее, потому что там — Говерла.

«Нет, я обязательно её посмотрю, — думает Саня, — что бы там ни было!»

Они добрались наконец до изгороди, перелезли через неё, прошагали по колючей отаве, мимо стожков, оказавшихся вблизи не такими уж маленькими. Потом они спускались в какой-то овраг, шли мимо ёлок с лежащими прямо на земле мохнатыми лапами, мимо ярких грибов — Саня всё бегом, бегом, спотыкаясь и чуть не падая. И вот вышли к двухэтажному дому из толстых брёвен, с высоким крыльцом, с длинной галереей.

Тут только Саня и догадался, что они уже на другой стороне горы. Боже мой, где же она, Говерла?..

А кругом лесистые, тёмно-зелёные горы; в самом низу, между двух склонов блестит река… Где-то тут она…

Ульи у пана Ветощука поставлены на лугу, невдалеке от дома, всюду пчёлы летают. Не ужалят?..

Собака лает, мечется вдоль натянутой проволоки… Где же, куда смотреть, откуда ждать?..

Саня покрепче ухватил отца за руку.

От дома быстрыми шагами к ним шёл пан Ветощук — старик с обвислыми усами, в чёрной жилетке и в шляпе. Он жмурился, щурился, приветливо улыбаясь.

— Что, паны, Говерлу пришли побачить? — спросил он.

Саня вскричал в нетерпении и ужасе:

— Да где же она?!

— Та вот же она! — Пан Ветощук обернулся и вытянул руку.

За всеми этими лесистыми и голыми склонами, переходящими друг в друга, за крутыми волнами дальних гор громоздилась невероятных размеров гора с яркой снежной шапкой на вершине.

Саня смотрел на неё с опаской, всё ещё ожидая чего-то страшного.

Но мало-помалу он привык, успокоился и уже не мог глаз оторвать от необыкновенной горы. Отец и пан Ветощук, тоже как заколдованные, молча стояли рядом…

…Августа Николаевна молча стояла рядом. Передо мною лежала чистая тетрадь, одолженная мне Михеевым. Я и сам удивился, увидев на ней одну строчку: «Как я провёл лето».

— Не много же ты написал, — сказала Августа Николаевна.

Какой у нас Закавыка

На перемене все меня окружили, точно боялись, что я могу убежать. А я никуда не собирался убегать. Но всё же я не знал, что буду на математике делать, как отомщу Закавыке. Все советы и пожелания были, по-моему, глупые.

Дубарев, например, хотел, чтобы я стал за учительский стол и, когда войдёт Закавыка, повернулся к нему и сказал: «Закавыка, идите домой и приведите в школу своих родителей». Но это было слишком. Я бы такого ему никогда не сказал. Михеев предлагал забраться под стол и дёргать Закавыку за ноги. Палён хотел, чтобы я встал на четвереньки и лаял на Закавыку собакой. Всё это была ерунда. Чего это я буду лаять. Пусть сам лает.

В конце концов мы решили, что урок начнётся в полной тишине, прямо-таки гробовой тишине, а потом среди этой тишины вдруг раздастся мой дикийсмех. Он послужит как бы сигналом. По этому сигналу все начнут кукарекать, лаять, мычать, блеять, мяукать. Кто что умеет.

Дубарев кричал:

— Не смотрите в его сторону! Не смотрите в его сторону!

Но когда Закавыка вошёл, все, как нарочно, посмотрели в мою сторону. Вот нетерпение какое!

Закавыка внимательно нас оглядел. На меня он посмотрел, как и на остальных. Видно, его очень удивило, что так тихо. Он прошёлся несколько раз вдоль доски. Так тихо в классе у него ещё никогда не было.

Дубарев толкает меня в спину:

— Начинай, начинай!..

А чего начинать-то. Дикий смех хорош по какому-нибудь поводу. Смех без причины — это каждый знает, чей признак.

Закавыка постоял, покачался, глядя на нас. Потом говорит:

— Ну что ж, я согласен. Повоевали — и будет. Мне эта война вот где сидела. Что ж, я понимаю, в чём-то и я ошибался насчёт вас. Надо бы нам получше познакомиться; я думаю, мы в воскресенье за грибами съездим, а? Нет возражений?..

Дубарев меня тычет сзади: начинай да начинай.

А чего начинать-то. Человек за грибами приглашает, что ж тут смешного. Тут не только дико, а и просто смеяться нечего.

Закавыка спрашивает:

— У тебя возражение, Дубарев?

Он говорит:

— Не-ет… — А мне: — Дурак, всё испортил!..

А Закавыка всё расхаживает и расхаживает по классу.

— Теперь вопрос — куда? У кого предложения?

Кто-то сказал:

— На Карельский!..

— Можно и на Карельский, — сказал Закавыка, — но что-то мне там не нравятся грибы. Слишком они суховаты, а, не так?.. Обезвоженные они какие-то и обесцвеченные. Ну что на Карельском за подосиновик? Бледная охра. А надо, чтобы подосиновик горел, как апельсин! Чтобы как солнце полыхал! Чтобы его за версту было видно. Идёшь по высокой траве — и вдруг будто по глазам ударит! Ярко, даже зажмуришься!.. У кого так было?

Сумин вдруг поднял руку:

— У меня! Я один раз на такую поляну вышел! Штук двадцать их там было, оглянешься — а вон ещё один! Оглянешься — а вон ещё один!..

— Вот это и есть счастье грибника, — сказал Закавыка.

— Знаете, где растут хорошие подосиновики? На станции Вруда! У меня сосед который год туда ездит, а нас не берёт! Вот бы его места разведать! — сказал Палён.

Все засмеялись, но никто и не думал блеять или кукарекать.

— По Балтийской дороге места хорошие, — сказал Закавыка, — но там всё больше еловые леса. А сейчас бы хорошо в лиственный лес, но там, учтите, может быть сыро, а как у вас с обувью?

Тут уж почти все заговорили.

— Сапоги надел, да и всё!

— Можно запасные кеды взять!

— Нужно выезжать с вечера!

— Зачем с вечера, сейчас в лесу ночью холодно, там такого дуба дашь; просто надо на первую электричку!

— На первую! Думаешь, мы одни желающие?

Тентелев сказал:

— Тише! Если уж ехать, так на два дня! Вот если согласны в Лугу, то можно у нас переночевать, там у нас дача. Сварить можно чего-нибудь.

Все закричали:

— В Лугу! В Лугу!

— А родители не будут возражать? — спросил Закавыка.

— А пускай отец с нами поедет!

— Поговори с отцом. Ну, хорошо. А сейчас, знаете что…

Все уставились на Закавыку. Дубарев шепчет мне:

— Вот что наделал!.. Да начинай же ты! Ведь обещал!

«Вот, — думаю, — какой у нас Дубарев настырный. Чужими руками хочет жар загребать».

— А сейчас, — говорит Закавыка, — давайте решим несколько задач про грибы. Кто хочет добровольно пойти к доске?

Ну, такого у нас ещё не было на математике, чтобы добровольно. «Дай-ка, — думаю, — попробую». И поднял руку. Дубарев, наверное, подумал, что это я сигнал подаю. Как закукарекает! Все засмеялись. Закавыка тоже засмеялся и говорит:

— Это Дубарев, наверное, вздремнул — и ему приснилось, что мы уже за город приехали, да, Дубарев?

Дубарев, например, хотел, чтобы я стал за учительский стол и, когда войдёт Закавыка, повернулся к нему и сказал: «Закавыка, идите домой и приведите в школу своих родителей». Но это было слишком. Я бы такого ему никогда не сказал. Михеев предлагал забраться под стол и дёргать Закавыку за ноги. Палён хотел, чтобы я встал на четвереньки и лаял на Закавыку собакой. Всё это была ерунда. Чего это я буду лаять. Пусть сам лает.

В конце концов мы решили, что урок начнётся в полной тишине, прямо-таки гробовой тишине, а потом среди этой тишины вдруг раздастся мой дикийсмех. Он послужит как бы сигналом. По этому сигналу все начнут кукарекать, лаять, мычать, блеять, мяукать. Кто что умеет.

Дубарев кричал:

— Не смотрите в его сторону! Не смотрите в его сторону!

Но когда Закавыка вошёл, все, как нарочно, посмотрели в мою сторону. Вот нетерпение какое!

Закавыка внимательно нас оглядел. На меня он посмотрел, как и на остальных. Видно, его очень удивило, что так тихо. Он прошёлся несколько раз вдоль доски. Так тихо в классе у него ещё никогда не было.

Дубарев толкает меня в спину:

— Начинай, начинай!..

А чего начинать-то. Дикий смех хорош по какому-нибудь поводу. Смех без причины — это каждый знает, чей признак.

Закавыка постоял, покачался, глядя на нас. Потом говорит:

— Ну что ж, я согласен. Повоевали — и будет. Мне эта война вот где сидела. Что ж, я понимаю, в чём-то и я ошибался насчёт вас. Надо бы нам получше познакомиться; я думаю, мы в воскресенье за грибами съездим, а? Нет возражений?..

Дубарев меня тычет сзади: начинай да начинай.

А чего начинать-то. Человек за грибами приглашает, что ж тут смешного. Тут не только дико, а и просто смеяться нечего.

Закавыка спрашивает:

— У тебя возражение, Дубарев?

Он говорит:

— Не-ет… — А мне: — Дурак, всё испортил!..

А Закавыка всё расхаживает и расхаживает по классу.

— Теперь вопрос — куда? У кого предложения?

Кто-то сказал:

— На Карельский!..

— Можно и на Карельский, — сказал Закавыка, — но что-то мне там не нравятся грибы. Слишком они суховаты, а, не так?.. Обезвоженные они какие-то и обесцвеченные. Ну что на Карельском за подосиновик? Бледная охра. А надо, чтобы подосиновик горел, как апельсин! Чтобы как солнце полыхал! Чтобы его за версту было видно. Идёшь по высокой траве — и вдруг будто по глазам ударит! Ярко, даже зажмуришься!.. У кого так было?

Сумин вдруг поднял руку:

— У меня! Я один раз на такую поляну вышел! Штук двадцать их там было, оглянешься — а вон ещё один! Оглянешься — а вон ещё один!..

— Вот это и есть счастье грибника, — сказал Закавыка.

— Знаете, где растут хорошие подосиновики? На станции Вруда! У меня сосед который год туда ездит, а нас не берёт! Вот бы его места разведать! — сказал Палён.

Все засмеялись, но никто и не думал блеять или кукарекать.

— По Балтийской дороге места хорошие, — сказал Закавыка, — но там всё больше еловые леса. А сейчас бы хорошо в лиственный лес, но там, учтите, может быть сыро, а как у вас с обувью?

Тут уж почти все заговорили.

— Сапоги надел, да и всё!

— Можно запасные кеды взять!

— Нужно выезжать с вечера!

— Зачем с вечера, сейчас в лесу ночью холодно, там такого дуба дашь; просто надо на первую электричку!

— На первую! Думаешь, мы одни желающие?

Тентелев сказал:

— Тише! Если уж ехать, так на два дня! Вот если согласны в Лугу, то можно у нас переночевать, там у нас дача. Сварить можно чего-нибудь.

Все закричали:

— В Лугу! В Лугу!

— А родители не будут возражать? — спросил Закавыка.

— А пускай отец с нами поедет!

— Поговори с отцом. Ну, хорошо. А сейчас, знаете что…

Все уставились на Закавыку. Дубарев шепчет мне:

— Вот что наделал!.. Да начинай же ты! Ведь обещал!

«Вот, — думаю, — какой у нас Дубарев настырный. Чужими руками хочет жар загребать».

— А сейчас, — говорит Закавыка, — давайте решим несколько задач про грибы. Кто хочет добровольно пойти к доске?

Ну, такого у нас ещё не было на математике, чтобы добровольно. «Дай-ка, — думаю, — попробую». И поднял руку. Дубарев, наверное, подумал, что это я сигнал подаю. Как закукарекает! Все засмеялись. Закавыка тоже засмеялся и говорит:

— Это Дубарев, наверное, вздремнул — и ему приснилось, что мы уже за город приехали, да, Дубарев?

Она говорит: ты молодец

На перемене Дубарев подходит ко мне и говорит:

— Скачков, это как называется?

— Это? — спрашиваю. — Это окно.

— Нет, не это.

— Это? Дверь.

Тут Поля подходит, а с нею ещё несколько девочек. Она говорит:

— Саня, ты молодец, что помирил нас с Закавыкой. Ты поедешь с нами в лес за грибами?

Тут и Михеев набегает, и Пека, и другие ребята.

Я говорю:

— Вы тут постойте, не ходите, нам нужно с Дубаревым договорить. Пойдём, Дубарев.

Он не ожидал, что я его отзову от всех. А я его увёл на лестницу и говорю:

— Дубарев, ты очень любишь загребать жар чужими руками? Значит, свой авторитет бережёшь, а на мой тебе наплевать, да? Я бы, может, и отомстил бы за ваши двойки, если б не лодка.

— Какая лодка? — спрашивает Дубарев.

— Нечего притворяться. Которую ты увёл.

— Я?..

— Да! А моим именем назвался. Ты же сам сказал, что тебе ничего не стоит. Теперь я вижу, какой ты, Дубарев. Ну вот что, давай договоримся: я никому не скажу, а ты сам пойдёшь в ЖЭК. Скажешь Марии Михайловне, пусть штраф на тебя оформляют.

— Да за что штраф? — испугался Дубарев.

— За весло, вот за что. И хватит притворяться.

— Да ты что, какое весло! Не брал я ничего!.. Штраф-то зачем? Я лодки-то этой не видел. Какая она хоть, лодка?..

— Какая да какой… Поклянись, что не брал.

— Клянусь! Честное пионерское… Да ты что, Саня?..

А я давно уже верил Дубареву.

— Скачков, это как называется?

— Это? — спрашиваю. — Это окно.

— Нет, не это.

— Это? Дверь.

Тут Поля подходит, а с нею ещё несколько девочек. Она говорит:

— Саня, ты молодец, что помирил нас с Закавыкой. Ты поедешь с нами в лес за грибами?

Тут и Михеев набегает, и Пека, и другие ребята.

Я говорю:

— Вы тут постойте, не ходите, нам нужно с Дубаревым договорить. Пойдём, Дубарев.

Он не ожидал, что я его отзову от всех. А я его увёл на лестницу и говорю:

— Дубарев, ты очень любишь загребать жар чужими руками? Значит, свой авторитет бережёшь, а на мой тебе наплевать, да? Я бы, может, и отомстил бы за ваши двойки, если б не лодка.

— Какая лодка? — спрашивает Дубарев.

— Нечего притворяться. Которую ты увёл.

— Я?..

— Да! А моим именем назвался. Ты же сам сказал, что тебе ничего не стоит. Теперь я вижу, какой ты, Дубарев. Ну вот что, давай договоримся: я никому не скажу, а ты сам пойдёшь в ЖЭК. Скажешь Марии Михайловне, пусть штраф на тебя оформляют.

— Да за что штраф? — испугался Дубарев.

— За весло, вот за что. И хватит притворяться.

— Да ты что, какое весло! Не брал я ничего!.. Штраф-то зачем? Я лодки-то этой не видел. Какая она хоть, лодка?..

— Какая да какой… Поклянись, что не брал.

— Клянусь! Честное пионерское… Да ты что, Саня?..

А я давно уже верил Дубареву.

Никто ничего не брал

Из школы мы шли через сквер. По бокам дорожки лежали жёлтые листья, и Дубарев поддавал их ногами. Тут все наши были: и Пека, и Козлик, и Палён, и Михеев, и Тентелев. Все говорили про то, как мы поедем в воскресенье в лес, за грибами. Только Тентелев молчал. Вдруг он говорит:

— Стойте! Стойте все!

И посмотрел на меня. Все остановились, а Дубарев увлёкся, всё шёл да шуршал листьями, раскидывая их в разные стороны.

— Дубарев, и тебя касается!

Дубарев оглянулся и подбежал к нам.

Я сразу понял, о чём будет говорить Тентелев, — глаза его зло посверкивали, он то и дело поглядывал на меня.

— Что, анекдот? — спросил Дубарев.

— Клади портфели! — скомандовал Тентелев.

Никто ему никогда не подчинялся, а тут все подчинились — положили портфели на край газона и встали в кружок.

— Кончай, Тентелев, — сказал я.

— Погоди, — сказал он и положил руку мне на плечо. — Вот все слушайте: кто-то его предал.

— Это не я, — сказал Дубарев.

— А я и не говорю, что ты. Я говорю: кто-то. Ведь на него теперь штраф оформляют! Выходит, если завтра я перееду, или ты, или ты, то можно нас предавать?

Я стоял, опустив глаза в землю. Стыдно мне было, стыдно. Почему-то больше других я стыдился Тентелева. Он сказал:

— Ведь вы с ним все дружили. Один я с ним не дружил. Может, вы все на меня думаете? Скачков, ведь ты на меня думал, верно, Скачков?

— А он и на меня думал, верно, Скачков? — сказал Дубарев. — Он на всех думает!

Тут я не выдержал.

— Вас это не касается! Это меня одного касается!

Пека сказал:

— Нет, так дело не пойдёт. Тентелев прав, чего это мы бросили Саню на произвол судьбы? Ты что предлагаешь, Тентелев?

— А вот что. Все вместе пойдём сейчас на лодочную станцию. Там есть директор, который на Скачкова письмо написал. Мы объясним ему всё и предъявим наши физиономии. Кто, может, не согласен?

— Согласны, согласны!

На всех вдруг нашло весёлое возбуждение. Круг рассыпался. Пека стал подбрасывать свой портфель. Дубарев взбежал на газон и стал осыпать себя листьями.

— Веди нас, Тентелев!

Все нетерпеливо рвались вперёд, а я плёлся за ними.

Да что ж это они? Куда? Да ведь я не хочу туда идти!.. Пусть остановятся. Останови их, Тентелев!.. Стыдно мне, понимаете, стыдно. Не надо ничего, я сам…

Я повернулся и пошёл в другую сторону.

— Куда это он? — закричали все. — Скачков, ты куда?

Они догнали меня. Я глаз не мог поднять ни на кого.

— Ты чего это, Саня?

— Не надо, — сказал я. — Никто ничего не брал. Это я сам угнал лодку.

— Стойте! Стойте все!

И посмотрел на меня. Все остановились, а Дубарев увлёкся, всё шёл да шуршал листьями, раскидывая их в разные стороны.

— Дубарев, и тебя касается!

Дубарев оглянулся и подбежал к нам.

Я сразу понял, о чём будет говорить Тентелев, — глаза его зло посверкивали, он то и дело поглядывал на меня.

— Что, анекдот? — спросил Дубарев.

— Клади портфели! — скомандовал Тентелев.

Никто ему никогда не подчинялся, а тут все подчинились — положили портфели на край газона и встали в кружок.

— Кончай, Тентелев, — сказал я.

— Погоди, — сказал он и положил руку мне на плечо. — Вот все слушайте: кто-то его предал.

— Это не я, — сказал Дубарев.

— А я и не говорю, что ты. Я говорю: кто-то. Ведь на него теперь штраф оформляют! Выходит, если завтра я перееду, или ты, или ты, то можно нас предавать?

Я стоял, опустив глаза в землю. Стыдно мне было, стыдно. Почему-то больше других я стыдился Тентелева. Он сказал:

— Ведь вы с ним все дружили. Один я с ним не дружил. Может, вы все на меня думаете? Скачков, ведь ты на меня думал, верно, Скачков?

— А он и на меня думал, верно, Скачков? — сказал Дубарев. — Он на всех думает!

Тут я не выдержал.

— Вас это не касается! Это меня одного касается!

Пека сказал:

— Нет, так дело не пойдёт. Тентелев прав, чего это мы бросили Саню на произвол судьбы? Ты что предлагаешь, Тентелев?

— А вот что. Все вместе пойдём сейчас на лодочную станцию. Там есть директор, который на Скачкова письмо написал. Мы объясним ему всё и предъявим наши физиономии. Кто, может, не согласен?

— Согласны, согласны!

На всех вдруг нашло весёлое возбуждение. Круг рассыпался. Пека стал подбрасывать свой портфель. Дубарев взбежал на газон и стал осыпать себя листьями.

— Веди нас, Тентелев!

Все нетерпеливо рвались вперёд, а я плёлся за ними.

Да что ж это они? Куда? Да ведь я не хочу туда идти!.. Пусть остановятся. Останови их, Тентелев!.. Стыдно мне, понимаете, стыдно. Не надо ничего, я сам…

Я повернулся и пошёл в другую сторону.

— Куда это он? — закричали все. — Скачков, ты куда?

Они догнали меня. Я глаз не мог поднять ни на кого.

— Ты чего это, Саня?

— Не надо, — сказал я. — Никто ничего не брал. Это я сам угнал лодку.

В одноместном купе

Я зашёл в телефонную будку, чтобы позвонить Тентелеву. Уже набрал номер, но потом передумал. Зачем мне ему звонить? Просто бесполезно. Ни говорить, ни видеть никого не хочу. Ни мальчиков, ни девочек. Ни тёть, ни дядь.

Лучше я посижу в будке. А почему нельзя? Очень хорошо здесь сидеть. Я никого не задеваю, даже ни на кого не смотрю. Мне просто не видно. Стекло чуть повыше моих глаз.

Нет, если кто-нибудь близко около будки проходит, то мне всё-таки видно. Что видно, то видно. Но я согласен даже глаз не подымать. Чего глядеть-то? Не буду смотреть. Даже могу не слушать. Шум уличный и так вроде бы в отдалении — дверь очень плотно закрыта. Но я могу даже уши закрыть руками, мне это нисколько не трудно. Даже удобно. Локти на колени, ладони на уши. Хорошо сидеть. Вроде и не будка, а купе. И я еду, еду…

Дверь вдруг открылась. Эй, кто это открывает дверь на ходу да ещё без стука?

— Тут сидят, — сказали надо мной. — Эй, чего сидишь? Занято, что ли, у тебя?

Я говорю:

— Занято, занято.

Дверь закрылась. И вот я еду, еду… В одноместном купе…

Кто ещё ехал в телефонной будке, по своей улице, мимо прохожих, прямиком чтобы к бате?..

Лучше я посижу в будке. А почему нельзя? Очень хорошо здесь сидеть. Я никого не задеваю, даже ни на кого не смотрю. Мне просто не видно. Стекло чуть повыше моих глаз.

Нет, если кто-нибудь близко около будки проходит, то мне всё-таки видно. Что видно, то видно. Но я согласен даже глаз не подымать. Чего глядеть-то? Не буду смотреть. Даже могу не слушать. Шум уличный и так вроде бы в отдалении — дверь очень плотно закрыта. Но я могу даже уши закрыть руками, мне это нисколько не трудно. Даже удобно. Локти на колени, ладони на уши. Хорошо сидеть. Вроде и не будка, а купе. И я еду, еду…

Дверь вдруг открылась. Эй, кто это открывает дверь на ходу да ещё без стука?

— Тут сидят, — сказали надо мной. — Эй, чего сидишь? Занято, что ли, у тебя?

Я говорю:

— Занято, занято.

Дверь закрылась. И вот я еду, еду… В одноместном купе…

Кто ещё ехал в телефонной будке, по своей улице, мимо прохожих, прямиком чтобы к бате?..

Дядя в шляпе

Вдруг дверь так бесцеремонно распахивают, как будто это не купе, а какая-то телефонная будка, и надо мной возникает дядя в шляпе.

Он говорит:

— Ты чего это тут расселся, как царь на именинах? Может, ты на трубку телефонную прицелился? Так это мы мигом! Ну-ка вылезай, вылезай!..

Ну, вылез. Какую-то трубку. Стою рядом. «Какую трубку, дядя? Сами вы трубка».

Дядя в шляпе опустил монетку, кричит: «Алё, алё!» А потом как трахнет по автомату! Кулачище у него здоровый, волосатый, а он: трах-та-ра-рах! Даже стёкла в будке трясутся. «Ну что вы, дядя! Так ведь и расплющить недолго. Так и диск отвалится. Так и буквы посыплются: а-б-в-г-д…» «Алё, алё!» — кричит дядя, а потом как дверь толкнёт. Ну кто ж так поступает.

Высунул свою шляпу и кричит мне:

— Это ты засорение устроил, да? А вот я сейчас милицию вызову! Я без монетки вызову! — И снова колотит по автомату. Ну кто ж так вызывает!

Не буду, думаю, стоять около дяди. Дядя нехороший. Поди пойми, что у него в следующую минуту произойдёт. Может, каблук отвалится. Может, шляпа слетит — и прямо под машину. А я буду виноват. Не люблю я таких подозрительных. Прощай, дядя.

Зашёл я за угол. Отсюда хорошо видно, как почтальон пойдёт к нашему дому. У нас почтальон ходит так, так и так. Потом в парадную номер один, из парадной — во двор чёрным ходом, а уж во дворе как начнёт бегать! К нам он заходит в третью очередь.

Я встал у входа в магазин. Как будто жду маму, тут никто не придерётся. Мама за рыбой стоит, за щукой, а я жду. Я — пай-мальчик. Я без мамы никуда не могу отойти, вот потому и стою.

Когда другие стоят и ждут маму, я ни о ком ничего плохого не думаю. А вот сам стою, и мне кажется, что все на меня обращают внимание и в чём-то подозревают. Скорей, мама! Сейчас щуку — ку-ку! — купим и домой пойдём. Я щуку возьму под мышку и понесу, как батон. Нет, я на щуку буду опираться, как на трость. Нет, я щуку на верёвочке поведу. Мы с мамой идём, а рядом — щука.

Эх, какой я весёлый, правда, я весёлый? И что только не лезет в голову. Ох, ух! Я веселюсь в любой момент! Мне не до уныния. Унывать мне не к лицу. Кто ж унывает, получив новую квартиру? Это всё равно, что выиграть по лотерее мотоцикл, сесть на него и рыдать. Я весёлый. Я — весё-ёлый! Я сто раз, я миллион раз, я сто миллионов раз весёлый.

Он говорит:

— Ты чего это тут расселся, как царь на именинах? Может, ты на трубку телефонную прицелился? Так это мы мигом! Ну-ка вылезай, вылезай!..

Ну, вылез. Какую-то трубку. Стою рядом. «Какую трубку, дядя? Сами вы трубка».

Дядя в шляпе опустил монетку, кричит: «Алё, алё!» А потом как трахнет по автомату! Кулачище у него здоровый, волосатый, а он: трах-та-ра-рах! Даже стёкла в будке трясутся. «Ну что вы, дядя! Так ведь и расплющить недолго. Так и диск отвалится. Так и буквы посыплются: а-б-в-г-д…» «Алё, алё!» — кричит дядя, а потом как дверь толкнёт. Ну кто ж так поступает.

Высунул свою шляпу и кричит мне:

— Это ты засорение устроил, да? А вот я сейчас милицию вызову! Я без монетки вызову! — И снова колотит по автомату. Ну кто ж так вызывает!

Не буду, думаю, стоять около дяди. Дядя нехороший. Поди пойми, что у него в следующую минуту произойдёт. Может, каблук отвалится. Может, шляпа слетит — и прямо под машину. А я буду виноват. Не люблю я таких подозрительных. Прощай, дядя.

Зашёл я за угол. Отсюда хорошо видно, как почтальон пойдёт к нашему дому. У нас почтальон ходит так, так и так. Потом в парадную номер один, из парадной — во двор чёрным ходом, а уж во дворе как начнёт бегать! К нам он заходит в третью очередь.

Я встал у входа в магазин. Как будто жду маму, тут никто не придерётся. Мама за рыбой стоит, за щукой, а я жду. Я — пай-мальчик. Я без мамы никуда не могу отойти, вот потому и стою.

Когда другие стоят и ждут маму, я ни о ком ничего плохого не думаю. А вот сам стою, и мне кажется, что все на меня обращают внимание и в чём-то подозревают. Скорей, мама! Сейчас щуку — ку-ку! — купим и домой пойдём. Я щуку возьму под мышку и понесу, как батон. Нет, я на щуку буду опираться, как на трость. Нет, я щуку на верёвочке поведу. Мы с мамой идём, а рядом — щука.

Эх, какой я весёлый, правда, я весёлый? И что только не лезет в голову. Ох, ух! Я веселюсь в любой момент! Мне не до уныния. Унывать мне не к лицу. Кто ж унывает, получив новую квартиру? Это всё равно, что выиграть по лотерее мотоцикл, сесть на него и рыдать. Я весёлый. Я — весё-ёлый! Я сто раз, я миллион раз, я сто миллионов раз весёлый.

Безмозглая собака

К витрине коляску подвезли. К ней наклонились, что-то поправили и оставили. Ушли за рыбой. Идите, идите, я ведь здесь. А раз я здесь, то всё в порядке.

Кто это там в коляске сидит? Кто это сидит и сопит? Может, свистулька такая? Может, паровозик? Батюшки, да это же мой знакомый! Мой знакомый ребёныш сидит! С ручками, с ножками. А как зовут, никто, кроме мамы, не знает. Может, Витя, может, Коля, может, Игорёк. А ему всё равно, кто он. Его хоть поварёшкой назови, он всё равно обрадуется. Ему что приятно — что глазам светло, что всё кругом видно. А раз видно, то и хорошо. Вот он смотрит на небо — а оно синее. Вот он посмотрит на листья — а они жёлтые. Разве ж это нехорошо? Ведь это красиво!

Кто это там в коляске сидит? Кто это сидит и сопит? Может, свистулька такая? Может, паровозик? Батюшки, да это же мой знакомый! Мой знакомый ребёныш сидит! С ручками, с ножками. А как зовут, никто, кроме мамы, не знает. Может, Витя, может, Коля, может, Игорёк. А ему всё равно, кто он. Его хоть поварёшкой назови, он всё равно обрадуется. Ему что приятно — что глазам светло, что всё кругом видно. А раз видно, то и хорошо. Вот он смотрит на небо — а оно синее. Вот он посмотрит на листья — а они жёлтые. Разве ж это нехорошо? Ведь это красиво!