Страница:

– Следствию это не интересно, говорите по существу.

– Так за что я и говорю. Значит, закрыл я вечером свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку…

– Свидетель, короче!

– Я и говорю короче! Значит, закрыл я свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку, которой окно завешено. И что, вы думаете, вижу? Оперный горит.

– Сара, ты дверь закрыла?

– Закрыла!

– А верхний замок повернула?

– Повернула.

– А средний на «собачку» поставила?

– Поставила!

– А задвижку задвинула?

– Задвинула!

– А крючок накинула?

– Накинула, спи!

– А цепочку…

– Повесила, успокойся уже!

– А… швабру подставила?

– Подставила!!! Перестань уже наконец!

– Перестань?!.. Ну хорошо, так мы будем спать с открытой дверью!

– Знаете, я решил вам не платить гонорар, вместо этого я вписал вас в свое завещание. Вы довольны?

– Конечно! Только, будьте любезны, верните рецепт, я должен туда внести небольшие исправления.

Ответная телеграмма: «Что случилось, что?»

Телеграмма: «Кажется, умер Сема».

Ответ: «Так кажется или да?»

Телеграмма: «Пока да».

– А я вышла замуж не за того человека.

– Вы знаете, я нашел врача – это волшебник. Он меня полностью вылечил от склероза.

– Потрясающе! А как его фамилия?

– Фамилия?… Фамилия… Как называется цветок… с шипами?

– Роза?

– О! – поворачивается к жене. – Роза! Как фамилия этого доктора?

– А мы покупаем или продаем?

– У вас билет до Херсона, а поезд идет на Конотоп.

– И часто ваши машинисты так ошибаются?

– Я вам даю слово честного человека.

– Хорошо, я вас жду сегодня вечером вместе с этим человеком.

– Что с тобой? Почему ты так кричишь?

– Мне приснилось, что Маруся тонет.

– Что еще за Маруся?

– Да ты ее не знаешь… Я с ней во сне познакомился.

– Давай быстренько, быстренько, быстренько наливай сто грамм, пока не началось.

Выпил, крякнул, огляделся.

– Давай опять быстренько, быстренько, быстренько наливай сто грамм, пока не началось.

Выпил, крякнул, огляделся.

– Друг, давай быстренько, быстренько, быстренько, пока…

– А платить кто будет?

– Ну вот, уже началось!!!

– Постойте, постойте, молодой человек, – окликает его слепой, – скажите, что происходит, раньше вы мне подавали полтинник!

– Понимаете, я женился, и теперь не могу тратить так много на милостыню.

– Интересное дело. Он, видите ли, женился, а я должен содержать его семью!

– Почему ты стучишь ногой? – спросил второй.

– Чтобы хозяева подумали, что наши руки заняты подарками. Иначе не откроют.

– Можно стакан воды?

– С сиропом?

– Без.

– Без вишневого или без яблочного?

– Как к жене.

– ?

– Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую…

– Сынок, мойся хорошо, посмотри, какой ты грязный!

– Папа, а какой ты грязный!

– Так сколько лет мне и сколько тебе!

– Аркаша, может быть, за встречу выпьешь грамм сто коньячку, а?

– А почему бы нет!

– Ну нет так нет.

– Что это за сыр вы мне дали?

– Как вы просили, швейцарский.

– Так я не понимаю, он прислан из Швейцарии или выслан оттуда?!

– Мне тоже не хочется. Но ты представь, как они обрадуются, если мы не придем.

– Сема, почему ты не носишь обручальное кольцо?

– В такую жару?

Отец: – Почему?

Сын: – Они могут выбирать себе папу!

Одесские гасконцы

«Одесса – это советская Гасконь» – так пишет в начале своего очерка «Одесские гасконцы» Лев Славин. В нем он описывает веселый и авантюрный нрав жителей Одессы. Но правота этого сравнения еще и в другом. Многие из одесских журналистов и писателей точно так же, как честолюбивый гасконец д' Артаньян, покинули родные места с мечтой покорить столицу. И так же, как он, многие в этом преуспели. И прежде всего (особенно в первый период) как мастера смеха.

«Одесса – это советская Гасконь» – так пишет в начале своего очерка «Одесские гасконцы» Лев Славин. В нем он описывает веселый и авантюрный нрав жителей Одессы. Но правота этого сравнения еще и в другом. Многие из одесских журналистов и писателей точно так же, как честолюбивый гасконец д' Артаньян, покинули родные места с мечтой покорить столицу. И так же, как он, многие в этом преуспели. И прежде всего (особенно в первый период) как мастера смеха.

Знаменитый отдел фельетонов московского «Гудка» собрал под своей крышей одесситов Ильфа и Петрова, Олешу, Катаева, Славина, Козачинского. Энергия начала века и благородные лозунги первых лет революции раскрыли их дарования, сделали известными их имена…

Представлен в этом разделе и Исаак Бабель. Несмотря на то, что его «Одесские рассказы», по сути, трагичны, понятие «одесский юмор» в значительной степени связано именно с ними.

Присутствуют здесь и такие знаменитые уроженцы Одессы, как Саша Черный и Владимир Жаботинский. Их ностальгические рассказы об одесском детстве тоже полны юмора.

Особо хочется сказать о Валентине Катаеве. Это именно он, подобно Пушкину, предложившему Гоголю сюжет «Гевизора», подарил Ильфу и Петрову сюжет «Двенадцати стульев». В нашем томе Валентин Петрович представлен несколькими рассказами и фельетонами конца двадцатых – начала тридцатых годов. Сатирический и юмористический талант классика предстает в них, как мне кажется, во всем блеске.

В. X.

Александр Козачинский

Исаак Бабель

Король

– Так за что я и говорю. Значит, закрыл я вечером свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку…

– Свидетель, короче!

– Я и говорю короче! Значит, закрыл я свою лавочку, прихожу домой, поднимаю Сарину юбку, которой окно завешено. И что, вы думаете, вижу? Оперный горит.

* * *

Гражданская война. Разгул бандитизма в Одессе. Рабиновичи ложатся спать.– Сара, ты дверь закрыла?

– Закрыла!

– А верхний замок повернула?

– Повернула.

– А средний на «собачку» поставила?

– Поставила!

– А задвижку задвинула?

– Задвинула!

– А крючок накинула?

– Накинула, спи!

– А цепочку…

– Повесила, успокойся уже!

– А… швабру подставила?

– Подставила!!! Перестань уже наконец!

– Перестань?!.. Ну хорошо, так мы будем спать с открытой дверью!

* * *

Миллионер говорит своему врачу:– Знаете, я решил вам не платить гонорар, вместо этого я вписал вас в свое завещание. Вы довольны?

– Конечно! Только, будьте любезны, верните рецепт, я должен туда внести небольшие исправления.

* * *

Телеграмма: «Волнуйтесь, подробности письмом».Ответная телеграмма: «Что случилось, что?»

Телеграмма: «Кажется, умер Сема».

Ответ: «Так кажется или да?»

Телеграмма: «Пока да».

* * *

– Роза, почему ты носишь обручальное кольцо не на том пальце?– А я вышла замуж не за того человека.

* * *

Старый Рабинович рассказывает гостям:– Вы знаете, я нашел врача – это волшебник. Он меня полностью вылечил от склероза.

– Потрясающе! А как его фамилия?

– Фамилия?… Фамилия… Как называется цветок… с шипами?

– Роза?

– О! – поворачивается к жене. – Роза! Как фамилия этого доктора?

* * *

– Моня, сколько будет семью восемь?– А мы покупаем или продаем?

* * *

Контролер в поезде обращается к еврею-пассажиру:– У вас билет до Херсона, а поезд идет на Конотоп.

– И часто ваши машинисты так ошибаются?

* * *

– Гуревич, значит, вы хотите у меня занять сто тысяч долларов. А где гарантия, что вы мне их вернете?– Я вам даю слово честного человека.

– Хорошо, я вас жду сегодня вечером вместе с этим человеком.

* * *

Жена будит мужа:– Что с тобой? Почему ты так кричишь?

– Мне приснилось, что Маруся тонет.

– Что еще за Маруся?

– Да ты ее не знаешь… Я с ней во сне познакомился.

* * *

Забегает в бар посетитель – и к бармену:– Давай быстренько, быстренько, быстренько наливай сто грамм, пока не началось.

Выпил, крякнул, огляделся.

– Давай опять быстренько, быстренько, быстренько наливай сто грамм, пока не началось.

Выпил, крякнул, огляделся.

– Друг, давай быстренько, быстренько, быстренько, пока…

– А платить кто будет?

– Ну вот, уже началось!!!

* * *

Старый слепой нищий, всю жизнь проведший в сборе милостыни на углу Дерибасовской и Ришельевской, по шагам узнавал всех своих постоянных клиентов. И вот он слышит – мимо проходит молодой человек, который на протяжении многих лет бросал ему полтинник, а сейчас положил в шляпу нищего только двугривенный.– Постойте, постойте, молодой человек, – окликает его слепой, – скажите, что происходит, раньше вы мне подавали полтинник!

– Понимаете, я женился, и теперь не могу тратить так много на милостыню.

– Интересное дело. Он, видите ли, женился, а я должен содержать его семью!

* * *

Два друга поехали в Одессу в гости. Когда подошли к дому, куда они были приглашены, один из них постучал ногой в дверь.– Почему ты стучишь ногой? – спросил второй.

– Чтобы хозяева подумали, что наши руки заняты подарками. Иначе не откроют.

* * *

Дама подходит к будке с газированной водой:– Можно стакан воды?

– С сиропом?

– Без.

– Без вишневого или без яблочного?

* * *

– Как вы относитесь к нынешней власти?– Как к жене.

– ?

– Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую…

* * *

Отец с сыном в банях Исаковича на Преображенской улице:– Сынок, мойся хорошо, посмотри, какой ты грязный!

– Папа, а какой ты грязный!

– Так сколько лет мне и сколько тебе!

* * *

Встречаются два старых одессита.– Аркаша, может быть, за встречу выпьешь грамм сто коньячку, а?

– А почему бы нет!

– Ну нет так нет.

* * *

Покупательница продавцу:– Что это за сыр вы мне дали?

– Как вы просили, швейцарский.

– Так я не понимаю, он прислан из Швейцарии или выслан оттуда?!

* * *

– Яша, – говорит жена, – если бы ты знал, как мне не хочется идти к Шнейдерманам.– Мне тоже не хочется. Но ты представь, как они обрадуются, если мы не придем.

* * *

Жена – мужу:– Сема, почему ты не носишь обручальное кольцо?

– В такую жару?

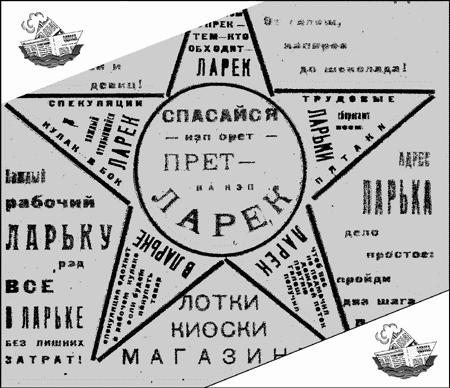

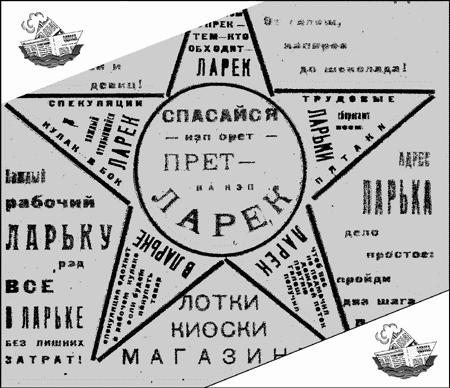

Избирательное право

Рис. М. Дризо

Сын: – Я хочу быть кардиналом.Отец: – Почему?

Сын: – Они могут выбирать себе папу!

Одесские гасконцы

1920–1940

В Одессе можно было сделать любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан и катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд…

Константин Паустовский

Знаменитый отдел фельетонов московского «Гудка» собрал под своей крышей одесситов Ильфа и Петрова, Олешу, Катаева, Славина, Козачинского. Энергия начала века и благородные лозунги первых лет революции раскрыли их дарования, сделали известными их имена…

Представлен в этом разделе и Исаак Бабель. Несмотря на то, что его «Одесские рассказы», по сути, трагичны, понятие «одесский юмор» в значительной степени связано именно с ними.

Присутствуют здесь и такие знаменитые уроженцы Одессы, как Саша Черный и Владимир Жаботинский. Их ностальгические рассказы об одесском детстве тоже полны юмора.

Особо хочется сказать о Валентине Катаеве. Это именно он, подобно Пушкину, предложившему Гоголю сюжет «Гевизора», подарил Ильфу и Петрову сюжет «Двенадцати стульев». В нашем томе Валентин Петрович представлен несколькими рассказами и фельетонами конца двадцатых – начала тридцатых годов. Сатирический и юмористический талант классика предстает в них, как мне кажется, во всем блеске.

В. X.

Александр Козачинский

Зеленый фургон

Отрывок

…Три с лишним года Одессу окружала линия фронта. Фронт стал географическим понятием. Казалось законным и естественным, что где-то к северу от Одессы существуют степь, леса Подолии, юго-западная железная дорога, станция Раздельная и станция Перекрестово, река Днестр, река Буг и – фронт. Фронт мог быть к северу от Раздельной или к югу от нее, под Бирзулой или за Бирзулой, но он был всегда. Иногда он уходил к северу, иногда придвигался к самому городу и рассекал его пополам. Война вливалась в русла улиц. Каждая улица имела свое стратегическое лицо. Улицы давали названия битвам. Были улицы мирной жизни, улицы мелких стычек и улицы больших сражений – улицы-ветераны. Наступать от вокзала к думе было принято по Пушкинской, между тем как параллельная ей Ришельевская пустовала. По Пушкинской же было принято отступать от думы к вокзалу. Никто не воевал на тихой Ремесленной, а на соседней Канатной не оставалось ни одной непростреленной афишной тумбы. Карантинная не видела боев – она видела только бегство. Это была улица эвакуации, панического бега к морю, к трапам отходящих судов.

У вокзала и вокзального скверика война принимала неизменно позиционный характер. Орудия били по зданию вокзала прямой наводкой. После очередного штурма на месте больших вокзальных часов обычно оставалась зияющая дыра. Одесситы очень гордились своими часами; лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. Но мир длился недолго; проходило два-три месяца, снова часы становились приманкой для артиллеристов; стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту заманчивую мишень. Снова на фасаде зияла огромная дыра, и снова одесситы поспешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый циферблат. Много циферблатов сменилось на фронтоне одесского вокзала в те дни.

Так три с лишним года жила Одесса. Пока большевики были за линией фронта, пока они пробивались к Одессе, городом владели армии центральных держав, армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовто-блакитная армия Петлюры и Скоропадского, зеленая армия Григорьева, воровская армия Мишки Япончика.

Одесситы расходились в определении числа властей, побывавших в городе за три года. Одни считали Мишку Япончика, польских легионеров, атамана Григорьева и галичан за отдельную власть, другие – нет. Кроме того, бывали периоды, когда в Одессе было по две власти одновременно, и это тоже путало счет.

В один из таких периодов произошло событие, окончательно определившее мировоззрение Володиного отца.

Половиной города владело войско украинской директории и половиной – добровольческая армия генерала Деникина. Границей добровольческой зоны была Ланжероновская улица, границей петлюровской – параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом, протянутым поперек улиц. Квартал между Ланжероновской и Дерибасовской, живший меж двух натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя.

За веревочками стояли пулеметы и трехдюймовки, направленные друг на друга прямой наводкой.

Чтобы перейти из зоны в зону, одесситы, продолжавшие жить мирной гражданской жизнью, задирали ноги и переступали через веревочки, стараясь лишь не попадать под дула орудий, которые могли начать стрелять в любую минуту. Однажды и Володин отец, покидая деникинскую зону, занес ногу над шпагатом, чтобы перешагнуть через него. Но, будучи человеком немолодым и неловким, он зацепился за веревочку каблуком и оборвал государственную границу. Стоявший поблизости молодой безусый офицер с тонким интеллигентным лицом не сказал ни слова, но, сунув папироску в зубы, размахнулся и ударил Володиного отца по лицу. Это была первая оплеуха, полученная доцентом медицинского факультета Новороссийского университета за всю его пятидесятилетнюю жизнь. Почти ослепленный, прижимая ладонь к горящей щеке, держась другой рукой за стену, он побрел, согнувшись, к Дерибасовской и здесь, наткнувшись на другую веревочку, оборвал и ее. Молодой безусый петлюровский офицер с довольно интеллигентным лицом развернулся и ударил нарушителя по лицу. Это была уже вторая затрещина, полученная доцентом на исходе этой несчастной минуты его жизни. Когда-то он считал себя левым октябристом, почти кадетом; он заметно полевел после того, как познакомился с четырнадцатью или восемнадцатью властями, побывавшими в Одессе; но, получив эти две оплеухи, он качнулся влево так сильно, что оказался как раз на позициях своего радикального друга Цинципера и сына Володи.

Город просыпался, когда Володя выбежал на улицу. Улицы были пустынны, солнце еще пряталось за крышами домов, сыроватый воздух был по-ночному свеж. Однако это не был нормальный утренний пейзаж мирного времени. Это не было пробуждение города, который плотно поужинал, хорошо выспался, здоров, спокоен и рад наступающему дню. Не было видно пожилых, в опрятных фартуках, дворников, размахивающих метлами, как на сенокосе, и румяных молочниц, несущих на коромыслах тяжелые бидоны с молоком; не гудел за поворотом улицы первый утренний трамвай; подвалы пекарен не обдавали жаром ног прохожих, и забытая электрическая лампочка не блестела бледным золотушным светом на фоне наступившего дня. Никто не подметал Одессу, никто не поил ее молоком. Уж год не ходили трамваи, давно не было в городе электричества, а в пекарнях было пусто.

Но утро есть утро и город есть город. И как ни скуден был пейзаж просыпающейся Одессы, в нем были свои характерные черты. Заканчивая свои ночные труды, молодые одесситы спиливали росшие вдоль тротуаров толстые акации. Они занимались этим по ночам не столько из страха ответственности, сколько из чувства приличия и почтения к родному городу. Когда любимые дети обкрадывают родителей, они боятся не уголовного наказания, а общественного мнения. Стволы и ветки акации тут же, на тротуаре, распиливались на короткие чурбанчики, которые складывались пирамидками на перекрестках. Через час сюда придут домашние хозяйки и будут покупать дрова для своих очагов. Дрова продавались на фунты, и каждый фунт стоил десятки тысяч рублей. В эти дни погибла знаменитая эстакада в одесском порту. Одесситы гордились ею не меньше, чем оперным театром, лестницей на Николаевском бульваре и домом Попудова на Соборной площади. О длине и толщине дубовых брусьев, из которых она была выстроена, в городе складывали легенды. Будь эти брусья потоньше и похуже, эстакада, возможно, простояла бы еще десятки лет. Но в дни топливного голода столь мощное деревянное сооружение не могло не погибнуть. Эстакаду спилили на дрова. Еще несколько месяцев назад жители заменяли дрова жмыхами, или, как их называли в Одессе, «макухой». Теперь же макуха заменяла им хлеб. Одесситы, гордившиеся всем, что имело отношение к их городу, переносили это чувство даже на голод, который их истреблял, утверждая, что подобного голода не знала ни одна губерния в России, за исключением Поволжья. Белинская улица, потерявшая за последние недели все свои великолепные акации, казалась Володе просторной и пустой, как комната, из которой вынесли мебель. Стекла в окнах домов были оклеены бумажными полосами. Опыт показал домашним хозяйкам, что эти бумажки предохраняют стекла от сотрясения воздуха во время артиллерийских обстрелов, бомбардировок с моря и взрывов пороховых погребов…

1938

У вокзала и вокзального скверика война принимала неизменно позиционный характер. Орудия били по зданию вокзала прямой наводкой. После очередного штурма на месте больших вокзальных часов обычно оставалась зияющая дыра. Одесситы очень гордились своими часами; лишь только стихал шум боя, они спешно заделывали дыру и устанавливали на фасаде вокзала новый сияющий циферблат. Но мир длился недолго; проходило два-три месяца, снова часы становились приманкой для артиллеристов; стреляя по вокзалу, они между делом посылали снаряд и в эту заманчивую мишень. Снова на фасаде зияла огромная дыра, и снова одесситы поспешно втаскивали под крышу вокзала новый механизм и новый циферблат. Много циферблатов сменилось на фронтоне одесского вокзала в те дни.

Так три с лишним года жила Одесса. Пока большевики были за линией фронта, пока они пробивались к Одессе, городом владели армии центральных держав, армии держав Антанты, белые армии Деникина, жовто-блакитная армия Петлюры и Скоропадского, зеленая армия Григорьева, воровская армия Мишки Япончика.

Одесситы расходились в определении числа властей, побывавших в городе за три года. Одни считали Мишку Япончика, польских легионеров, атамана Григорьева и галичан за отдельную власть, другие – нет. Кроме того, бывали периоды, когда в Одессе было по две власти одновременно, и это тоже путало счет.

В один из таких периодов произошло событие, окончательно определившее мировоззрение Володиного отца.

Половиной города владело войско украинской директории и половиной – добровольческая армия генерала Деникина. Границей добровольческой зоны была Ланжероновская улица, границей петлюровской – параллельная ей Дерибасовская. Рубежи враждующих государственных образований были обозначены шпагатом, протянутым поперек улиц. Квартал между Ланжероновской и Дерибасовской, живший меж двух натянутых шпагатов, назывался нейтральной зоной и не имел государственного строя.

За веревочками стояли пулеметы и трехдюймовки, направленные друг на друга прямой наводкой.

Чтобы перейти из зоны в зону, одесситы, продолжавшие жить мирной гражданской жизнью, задирали ноги и переступали через веревочки, стараясь лишь не попадать под дула орудий, которые могли начать стрелять в любую минуту. Однажды и Володин отец, покидая деникинскую зону, занес ногу над шпагатом, чтобы перешагнуть через него. Но, будучи человеком немолодым и неловким, он зацепился за веревочку каблуком и оборвал государственную границу. Стоявший поблизости молодой безусый офицер с тонким интеллигентным лицом не сказал ни слова, но, сунув папироску в зубы, размахнулся и ударил Володиного отца по лицу. Это была первая оплеуха, полученная доцентом медицинского факультета Новороссийского университета за всю его пятидесятилетнюю жизнь. Почти ослепленный, прижимая ладонь к горящей щеке, держась другой рукой за стену, он побрел, согнувшись, к Дерибасовской и здесь, наткнувшись на другую веревочку, оборвал и ее. Молодой безусый петлюровский офицер с довольно интеллигентным лицом развернулся и ударил нарушителя по лицу. Это была уже вторая затрещина, полученная доцентом на исходе этой несчастной минуты его жизни. Когда-то он считал себя левым октябристом, почти кадетом; он заметно полевел после того, как познакомился с четырнадцатью или восемнадцатью властями, побывавшими в Одессе; но, получив эти две оплеухи, он качнулся влево так сильно, что оказался как раз на позициях своего радикального друга Цинципера и сына Володи.

Город просыпался, когда Володя выбежал на улицу. Улицы были пустынны, солнце еще пряталось за крышами домов, сыроватый воздух был по-ночному свеж. Однако это не был нормальный утренний пейзаж мирного времени. Это не было пробуждение города, который плотно поужинал, хорошо выспался, здоров, спокоен и рад наступающему дню. Не было видно пожилых, в опрятных фартуках, дворников, размахивающих метлами, как на сенокосе, и румяных молочниц, несущих на коромыслах тяжелые бидоны с молоком; не гудел за поворотом улицы первый утренний трамвай; подвалы пекарен не обдавали жаром ног прохожих, и забытая электрическая лампочка не блестела бледным золотушным светом на фоне наступившего дня. Никто не подметал Одессу, никто не поил ее молоком. Уж год не ходили трамваи, давно не было в городе электричества, а в пекарнях было пусто.

Но утро есть утро и город есть город. И как ни скуден был пейзаж просыпающейся Одессы, в нем были свои характерные черты. Заканчивая свои ночные труды, молодые одесситы спиливали росшие вдоль тротуаров толстые акации. Они занимались этим по ночам не столько из страха ответственности, сколько из чувства приличия и почтения к родному городу. Когда любимые дети обкрадывают родителей, они боятся не уголовного наказания, а общественного мнения. Стволы и ветки акации тут же, на тротуаре, распиливались на короткие чурбанчики, которые складывались пирамидками на перекрестках. Через час сюда придут домашние хозяйки и будут покупать дрова для своих очагов. Дрова продавались на фунты, и каждый фунт стоил десятки тысяч рублей. В эти дни погибла знаменитая эстакада в одесском порту. Одесситы гордились ею не меньше, чем оперным театром, лестницей на Николаевском бульваре и домом Попудова на Соборной площади. О длине и толщине дубовых брусьев, из которых она была выстроена, в городе складывали легенды. Будь эти брусья потоньше и похуже, эстакада, возможно, простояла бы еще десятки лет. Но в дни топливного голода столь мощное деревянное сооружение не могло не погибнуть. Эстакаду спилили на дрова. Еще несколько месяцев назад жители заменяли дрова жмыхами, или, как их называли в Одессе, «макухой». Теперь же макуха заменяла им хлеб. Одесситы, гордившиеся всем, что имело отношение к их городу, переносили это чувство даже на голод, который их истреблял, утверждая, что подобного голода не знала ни одна губерния в России, за исключением Поволжья. Белинская улица, потерявшая за последние недели все свои великолепные акации, казалась Володе просторной и пустой, как комната, из которой вынесли мебель. Стекла в окнах домов были оклеены бумажными полосами. Опыт показал домашним хозяйкам, что эти бумажки предохраняют стекла от сотрясения воздуха во время артиллерийских обстрелов, бомбардировок с моря и взрывов пороховых погребов…

1938

Исаак Бабель

Из книги «Одесские рассказы»

Король

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами – заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

– Слушайте, Король, – сказал молодой человек, – я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой…

– Ну хорошо, – ответил Беня Крик по прозвищу Король, – что это за пара слов?

– В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана…

– Я знал об этом позавчера, – ответил Беня Крик. – Дальше.

– Пристав собрал участок и сказал участку речь…

– Новая метла чисто метет, – ответил Беня Крик. – Он хочет облаву. Дальше…

– А когда будет облава, вы знаете, Король?

– Она будет завтра.

– Король, она будет сегодня.

– Кто сказал тебе это, мальчик?

– Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

– Я знаю тетю Хану. Дальше.

– …Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, – сказал он, – потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву…»

– Дальше.

– …Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал – самолюбие мне дороже…

– Ну, иди, – ответил Король.

– Что сказать тете Хане за облаву?

– Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной?

Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, – написал он, – положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17, двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью – девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, – тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

– Что с этого будет, Беня?

– Если у меня не будет денег – у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

– Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, – в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума – Циля. И победа Короля стала его поражением. Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

– Слушайте, Эйхбаум, – сказал ему Король, – когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции… И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?… И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум…

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш – ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыке, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

– Беня, – сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, – Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…

– Папаша, – ответил Король пьяному отцу, – пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

– Мине нарушают праздник, – кричал он, полный отчаяния, – дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

– Король, – сказал он, – я имею вам сказать пару слов…

– Ну, говори, – ответил Король, – ты всегда имеешь в запасе пару слов…

– Король, – произнес неизвестный молодой человек и захихикал, – это прямо смешно, участок горит, как свечка…

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

– Маня, вы не на работе, – заметил ей Беня, – холоднокровней, Маня…

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

– Они вышли с участка человек сорок, – рассказывал он, двигая челюстями, – и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, если хотите…

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав – та самая метла, что чисто метет, – стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

– Слушайте, Король, – сказал молодой человек, – я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой…

– Ну хорошо, – ответил Беня Крик по прозвищу Король, – что это за пара слов?

– В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана…

– Я знал об этом позавчера, – ответил Беня Крик. – Дальше.

– Пристав собрал участок и сказал участку речь…

– Новая метла чисто метет, – ответил Беня Крик. – Он хочет облаву. Дальше…

– А когда будет облава, вы знаете, Король?

– Она будет завтра.

– Король, она будет сегодня.

– Кто сказал тебе это, мальчик?

– Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

– Я знаю тетю Хану. Дальше.

– …Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, – сказал он, – потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву…»

– Дальше.

– …Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал – самолюбие мне дороже…

– Ну, иди, – ответил Король.

– Что сказать тете Хане за облаву?

– Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной?

Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, – написал он, – положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17, двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью – девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, – тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

– Что с этого будет, Беня?

– Если у меня не будет денег – у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

– Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже. Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, – в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума – Циля. И победа Короля стала его поражением. Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

– Слушайте, Эйхбаум, – сказал ему Король, – когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции… И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?… И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум…

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря? Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш – ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыке, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

– Беня, – сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, – Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа…

– Папаша, – ответил Король пьяному отцу, – пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей…

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

– Мине нарушают праздник, – кричал он, полный отчаяния, – дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте…

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

– Король, – сказал он, – я имею вам сказать пару слов…

– Ну, говори, – ответил Король, – ты всегда имеешь в запасе пару слов…

– Король, – произнес неизвестный молодой человек и захихикал, – это прямо смешно, участок горит, как свечка…

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

– Маня, вы не на работе, – заметил ей Беня, – холоднокровней, Маня…

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

– Они вышли с участка человек сорок, – рассказывал он, двигая челюстями, – и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, если хотите…

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав – та самая метла, что чисто метет, – стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.