Страница:

Юный магистр, нервно заиграв кольцами на ногах, обратился с новым вопросом, довольно на этот раз оригинальным.

– Стало быть, по вашему, Гексли шарлатан и глупец?

В свою очередь мне пришлось вытаращить глаза.

– Это почему же?.. – осведомилась я у pince-nez.

– Потому что или он, признанный всеми авторитет, знает, о чём он говорит, или же он шарлатан, рассуждающий о том, чего не понимает…

– Гексли, – сказала я, – как натуралиста, физиолога и учёного не только признаю, но и преклоняюсь пред его знанием, уважая в нём один из величайших авторитетов нашего времени, то есть во всём касающемся чисто физических наук; но как о философе имею о нём весьма невысокое мнение.

– Но ведь против логических выводов, основанных на фактах, трудно идти… Вы читали его статью в «Fortnightly Review» об «автоматизме человека»?

– Кажется, читала… и кой-что запомнила из его удивительных софизмов… Но чтò ж о ней?

– Вот чтò. Профессор в ней неоспоримо доказал, что человек не более как сознательный и сознающий себя автомат,[149] добавляя к этому в своих «Lay Sermons», что человек – «хитрейший из часовых приборов природы»,[150] но не более.

Мне немного начинал надоедать этот спор; я взглянула на Гулаб Лалл Синга. Тот сидел, нахмурив брови, не мешаясь до этого времени в разговор. Зная его презрение к современному материализму, мне захотелось втянуть и его в спор. Как бы поняв мою мысль, он тут же поспешил мне на помощь.

– Позвольте мне ответить вам за нашу гостью, пандит саиб. Я прочёл упоминаемую вами статью очень недавно, и у меня, может быть, сохранились свежее в памяти учёные софизмы Гексли; я готов привести вам самые резкие из них. Действительно, Гексли называет человека «автоматом» и «часовым прибором природы»… Но дело не в самом выражении, а в том, успел ли он доказать то, что говорит? Я говорю и докажу, что не только не успел, но что он самым ребяческим образом противоречит своим словам…

«Pince-nez» просто подскочил при таком кощунстве против науки.

– Как? где?.. великий Гексли противоречит себе?.. Укажите и объясните…

– Если позволите, объясню и укажу, и, право, это не будет стоить большого труда. Вы забываете, что, сокрушив достоинство человека эпитетом «автомата», быть может из сожаления к недозревшей до его великих идей публике, к маленьким слабостям меньшей и неучёной братии, то есть тех, которые (говоря языком Герберта Спенсера) «не поспевают за современным быстрым движением завоевателей на почве естественной истории и поэтому отстают от физических наук», – Гексли тут же снисходительно добавляет нечто весьма странное. Называя человека «автоматом», он между тем великодушно допускает, что эта машина «одарена до известной степени свободной волей, так как во многих случаях человек способен поступать согласно с собственными желаниями…».[151] Не так ли, если помните?

– Кажется, так… – смущённо заявляет pince-nez.

– А если так, то мы должны думать, что эта оговорка является лишь ради общего предрассудка и подносится профессором публике в виде сахара на горькой пилюле; потому что ведь иначе выходит, что наш Гексли, величайший из современных учёных, просто противоречит сам себе… И однако даже и вы должны согласиться, что человек одарён свободною волей?..

– Конечно. Но в чём же вы видите тут такое великое противоречие?

– Неужели же вам не совершенно ясно, что этим добавлением, этой, по-видимому, простой оговоркой Гексли, вроде японского самоубийцы, сам накладывает на себя, как и на свою теорию, руки, и что так ловко придуманное им выражение «автомат» является через эту несчастную для него оговорку чистой нелепостью?.. Сперва, по его уверению, человек в буквальном смысле, и не менее лягушки и кролика, есть не чтò иное, как условие, влияющее на течение дел (Phisycal Basis of Life). В итоге получается то, что человек остаётся, после этого учёного объяснения, тем же, чем всегда был, то есть мыслящим и одарённым свободной волей существом. Этот одарённый свободной волей «автомат» является интересной и, конечно, неожиданной новостью в области физических наук, как заметил его оппонент д-р Элам. Потому что ведь ни скептику, ни верующему никогда не может придти в голову, что свободная воля есть что-либо иное, кроме простого свойства поступать по собственной воле!.. Таким образом «автомат» рассыпается в прах, и мы видим, что Гексли недурно было бы поучиться логике у нашего Кáнады и других философов, которых вы так презираете.

– Прекрасно… положим, что в этом вы правы… – бормотал огорошенный магистр. – Но вот возьмём другой пример… Тиндаля, который говорит существенно то же самое: «Материя и только одна материя содержит в себе все обещания, всё могущество земного бытия!», объявлял он в 1874 г. перед отборнейшей и ученейшей публикой в мире, на Белфастском собрании. Это счастливое выражение: «In matter I discern the promise and potency of all terrestrial life», вызвав на Тиндаля злобу всех отсталых фантазёров, облетело теперь весь свет… оно сделалось настоящим лозунгом физики!..

– Но совершенно напрасно привело в трепет ужаса весь верующий мир, – можете добавить. Подобно Гексли, Тиндаль в другой лекции сам опровергает своё «счастливое выражение». Не угодно ли вам заглянуть в его Scientific Materialism, ответ на критику (д-р Мартино) этого самого, поднявшего мир на дыбы, выражения. Там он совершенно ясно сознаётся в том, что наше внутреннее «сознание» (consciousness) принадлежит «совершенно к другому классу явлений, соотношение коего с физической наукой немыслимо», и тут же, разделяя явления природы уже на два, а не на один класс, почтенный материалист начинает рассуждать о той (между обоими классами) бездне, перешагнуть которую невозможно и которая так и «останется навеки непроходимой в умственном смысле (intellectually impossible)…» Где же оно теперь? Куда девалось это пресловутое всемогущество его материи?..

Пандиты переглядывались. Видно было, что нашла коса на камень. Слышать, как двух таких патриархов науки, каковы Гексли и Тиндаль, обвиняют в том, что они сами ещё не знают, чему желают учить других, и не быть в состоянии заступиться за этих пророков положительных наук, и грустно и обидно. Наша партия торжествовала…

– А теперь, – продолжал такур, – позвольте и мне, в свою очередь, цитировать слова другого не менее учёного и столь же известного, как и те два учёные, натуралиста, – в подтверждение шаткости их теорий. Вспомните, что говорит Дюбуа-Реймон о явлении сознания: «Совершенно и навеки остаётся непостижимым, чтобы данное количество атомов углерода, водорода, азота и кислорода могли являться науке иначе, как безусловно пассивными (indifferent) к своему положению и движениям и это – в прошлом, настоящем, как и в будущем». Эти слова, вдобавок, цитируются самим же Тиндалем.[152] И к ним уже в собственных словах он добавляет следующее: «Непрерывность (continuity) между молекулярными процессами и явлениями сознания… скала, на которой материализму суждено неминуемо разбиваться при каждой его претензии считаться полной философией человеческого мышления»… И несмотря на такое полное сознание в одной статье, он в другой статье «О научном материализме» (стр. 419), не запинаясь, рассуждает об «отношениях физики к сознанию», как о чём-то «неизменном» и положительном…

– В этом его поддерживают все другие авторитеты науки… – уже робко ввернули слово пандиты, – и Вирхов тоже…

– Далеко не все, – перебил полковник спорщиков, – а только некоторые, да и те в умеренном числе.

– И, право, требуется не более самого поверхностного знакомства с физиологией и патологией, – добавил Гулаб Лалл Синг, – чтобы придти к убеждению, что не только «неизменного», но даже и исключительного отношения очень мало найдётся между чистой физикой и даже физиологией, а не только между чисто психическими явлениями… Что же касается Вирхова, то он, отделав «Антропогению» Геккеля, в то же время (хотя и косвенно) отделал и тех, кто так горячо поддерживал это сочинение при его появлении.

– Очень жаль, – буркнул пандит в pince-nez, – потому что в таком случае Вирхов идёт против авторитета одного из величайших мыслителей своей родины, именно против Бюхнера. А ведь сам же Бюхнер говорит в «Kraft und Stoff» (стр. XXVII. Предисловие): «натуралисты всё давно доказали, что за исключением сил физической, химической и механической, нет других сил в природе».

– Не сомневаюсь, что Бюхнер это говорит, как и в том, что у вас отличная память, – насмешливо ответил такур. – Да то ли ещё он говорит! Вот, например, он как бы повторяет слова нашего Ману: «Материя – начало всего существующего; все естественные и умственные силы природы присущи ей (стр. 32). Природа всезарождающая и всепожирающая есть собственное начало и конец, рождение и смерть. Она произвела человека собственным могуществом и берёт его к себе назад…» (стр. 88). Но Ману, говоря то же самое,[153] одним простым заявлением, что всё видимое зарождается от невидимой, но сознательной силы, стоит в отношении логики, как и философии, стократ выше всех Бюхнеров прошлых и будущих. Что некоторые естественники и так называемые философы уверяют нас, будто кроме этой тройной материальной силы нет других сил в природе, то это всякому известно. Но чтоб они когда-либо доказали свои гипотезы прямым подтверждением науки, это я положительно отвергаю…

– Но неужели же нам в XIX столетии предпочитать Бюхнеру и Гексли – Ману?

– Если Ману в сущности учит тому же, что и западные современные учёные, так почему бы и нет? Вы не можете не согласиться, что Ману предупреждает в своём учении почти всё то, что проповедуют теперь свету гг. эволюционисты – «апостолы разума», выдавая свои теории за нечто совершенно новое. Если же Ману успевает ещё и в том, на чём обрываются эти апостолы материи, и поэтому отрицают оное, то есть если он логически доказывает необходимость связи между духом и материей и устами Патанджали[154] подтверждает эту связь экспериментальными демонстрациями над самой двоякой природой человека – этого высшего тайника духа и материи – то я положительно утверждаю, что Ману стоит несравненно выше современной науки, по крайней мере во всём касающемся как чисто духовной природы, так и физиологии человека.

– Вы нам, кажется, советуете вернуться к идолопоклонству? – последовал иронически вопрос.

– Нисколько. Наши древние философы никогда не учили нас поклоняться идолам. К тому же и советовать вам это было бы напрасно, когда вы и без того воздаёте честь Вишну и Шиве и другим богам, до сих пор ещё не стерев их знаков с вашего лица… Если раз уж вы решили откинуть все обычаи старины, то почему же вы не расстаётесь и с этими языческими знаками?

– Это… это обычай касты… и не имеет ничего общего с верой в идолов, – бормотали переконфуженные пандиты.

– Как не имеет? Неужели вы забыли или никогда и не знали, что касты, по учению браминов, основаны самими богами; что боги первые подчиняются касте, и лица идолов украшаются ежедневно каждое знаками своей особенной секты? – неумолимо преследовал их такур.

– Но ведь и наши лучшие философы, – спорили пандиты, – вероятно, носили эти знаки… Если мы верим Дарвину и Геккелю, то, быть может, лишь потому, что эти учёные дополняют и окончательно развивают материалистические воззрения Капилы и Ману. Санкья Капилы, например, не менее атеистическая философия, нежели Геккелевская Антропогения.

– Вы, вероятно, забыли учение Капилы… Там, где Геккель видит силу и творчество в одной материи, Капила считает немыслимым что-либо приписывать пракрити[155] без содействия пуруши.[156] Он сравнивает их: «пракрити» с человеком со здоровыми ногами, но безглазого и безголового, а «пурушу» – с существом с глазами и мозгом, но без ног и движения. Для того чтобы мир мог развиваться и произвести наконец человека, пуруша (дух) должен был сесть на шею безголовой пракрити (материи), и только тогда она стала одарена сознанием жизни и помысла, а пуруша получил способность двигаться её ногами и заявить о своём существовании. Если пуруша бессилен в своих заявлениях и есть как бы одна не существующая абстракция без помощи объективной формы пракрити, то последняя и того хуже. Без содействия духа и его оживотворяющего влияния она лишь куча безжизненного навоза…

Пандиты наконец ушли, унося с собой полное убеждение в том, что мы невежественные ретрограды.

– Ну, хороша же наша учёная «юная Индия»! – говорил полковник. – У меня положительно разболелась голова от их бредней…

– За это благодарите англичан, – отвечал такур, – а с нас несправедливо взыскивать за чужие грехи.

XXVI

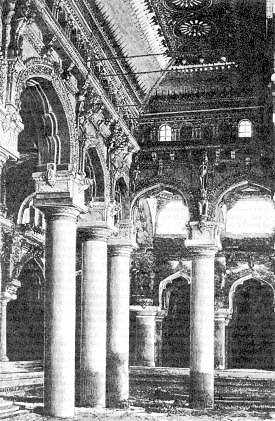

Дворец Тирумала

Дворец Тирумала

Мы снова в тёмных, душных вагонах. Чрез пять минут поезд с оглушающим грохотом промчит нас чрез длинный мост на Джумне, а чрез шесть часов мы будем в Канпуре, где Англо-Индия перевернула самую кровавую страницу своей истории. Нас провожают наши голоногие друзья пандиты в шитых золотом шалях; к ним присоединились несколько бенгальских бабу, в белоснежных кисейных тогах и все до одного простоволосые. Такур уехал с Нараяном накануне приготовит для нас такое место, куда ещё «никогда не ступала нога англичанина – и не ступит» (говорил он).

Все окна вагона с тёмно-зелёными стёклами, иначе пассажиры могли бы ослепнуть. Когда их спускают, то на их место подымаются подвижные ставни из кускуса на шарнирах. Вделанные по обе стороны оконных рам в стенах вагона гидравлические машины при каждом повороте колёс поезда обливают ставни водой, отчего они вертятся как вентиляторы в форточках и якобы пропускают рассекаемый поездом прохладный воздух. Но, увы! не отъехали мы и двух миль, как, пощупав ставень рукой, я чуть было не обожгла себе пальцы: вода на солнце сделалась совершенно горячей.

Накануне отъезда такур принёс нам пучок свежих листьев и предложил попробовать их. Вкусом они напоминали щавель, оставляя во рту прохладное, как после мяты, ощущение. Он взял с нас формальное обещание держать по маленькому кусочку этих листьев во рту во всё время переезда до Канпура и вообще днём во время жары. «Пока вы их будете жевать, как бетель, жара не будет иметь на вас вредного влияния (сказал он нам), и вам подчас даже будет слишком прохладно». И действительно, мы с тех пор будто не чувствовали зноя. Но нам не удалось уговорить У*** держать эту траву во рту, а мисс Б*** постоянно её выплёвывала, и оба чуть было не заболели. Искренно сожалею, что не имею права ни описать этого растения, ни послать его в Россию для исследования: индусы странный народ, и даже сам такур, лучший и благороднейший изо всех нам известных индусов и наш преданнейший друг, не свободен от этих странностей. Он как будто скрывает познания своей родины, особенно такие, на которые современная наука взирает как на нечто сказочное. На наши вопросы: почему бы ему не обогатить и западную науку лишним открытием, столь полезным в этой знойной стране, он как-то загадочно улыбнулся, заметив, что эта трава растёт только в Индии, да и то встречается весьма редко, и что всех де не спасёшь. «Наука на Западе богата и без наших крох, и вы, которые у нас всё взяли, оставьте нам хоть эти крохи», добавил он.

Канпур – место безо всякой истории и, пока англичане не избрали его в 1777 году передовым постом для своих гарнизонов в Индии, оно оставалось в полной неизвестности. Станция железной дороги находится за городом, и мы уже собирались взять две раззолоченные гари на волах, когда слуга такура объявил нам, что его маха сааб (великий господин) выслал нам европейский экипаж. Это был обитый ярко-пунцовым бархатом четырёхместный ландо, с двумя висевшими позади, как две крупные капли крови, саисами, в красных с золотом кафтанах и таких же тюрбанах, и с четырьмя такими же саисами в ливреях, долговязыми и быстроногими скороходами, бежавшими впереди ландо. Прибавьте к этому четырёх конных раджпутов, телохранителей Гулаб Лалл Синга, и вы поймёте, почему народ, встречаясь с нами, чуть не бросался на землю пред таким ярким величием.

Первое бросившееся нам в глаза строение была пустая, из тёмно-красного кирпича, огромная церковь без окон и дверей, с высокой остроконечной колокольней. Это здание в продолжение с лишком трёх недель служило слабой крепостью перерезанному впоследствии гарнизону, засевшему в нём по открытии мятежа 6 июня 1857 года.

Что было первой причиной этого кровавого мятежа? Европа читает реляции англичан и воображает, что читает историю. Ей даже и в голову не приходит спросить, есть ли между многими историями бунта хоть одна написанная верно и беспристрастно. Индусов никогда и никто не спрашивал, сколько в показаниях их завоевателей истины, которая из двух сторон виновна в больших преступлениях и кто совершил более зверских жестокостей: образованный ли, гуманный европеец, или дикий, доведённый до исступления азиат? По этому поводу мы собирали факты не от одного, а от многих, отнюдь не сговорившихся между собой людей. Их показания в главных чертах согласуются вполне, поэтому мы и верим им более, нежели всем «историям» мятежа 1857 года, взятым вместе. «Смазанные свиным салом патроны», причина бунта мусульман, и «ремни из коровьей кожи», возмутившие индусов, – не что иное как последняя, переполнившая сосуд горечи капля…

За несколько времени до мятежа, в Битхпуре, большом местечке на правом берегу Ганга, в 12 милях от Канпура, проживал индус из старинного и гордого рода, по имени Дундху Пунт, более известный под прозвищем Нана-Саиба. Он был усыновлённым наследником последнего «пейшвá«(царственного главы Махратской конфедерации) Баджи Рао и по смерти последнего получил в наследство все его поместья, сокровища и имения. Некоторые англичане, подобросовестнее, сознаются в том, что этот молодой человек, двоюродный брат махараджи Синдии, имел полное право ненавидеть правительство. Усыновлённый в 1832 году, ещё ребёнком, Нана-Саиб вырос в полной уверенности, что он наследует титул и положение «пейшвы» – честь, в сущности, благодаря англичанам, более номинальная, чем действительная, но всё же льстившая самолюбию того, кто имел на неё право. За пять лет до бунта старый Баджи Рао умер, а вслед за его смертью тогдашнее правительство лорда Дальгузи тотчас же и безо всякого повода объявило, что звание «пейшвы» упразднено и что принц Дунхду наследует лишь частные поместья и собственность отца. Вследствие этого получаемый старым раджей пенсион был прекращён; армии приказано не отдавать чести наследнику, и даже несколько старых, давно негодных артиллерийских орудий, великодушно оставленных свергнутому с престола принцу, которыми бедный узник тешился на старости лет, отняты у Нана-Саиба. В продолжение четырёх с лишком лет юный принц разорялся в напрасных усилиях заставить директоров Компании отменить несправедливое решение. Вместо того чтобы твёрдо, но ласково обратить его внимание на тщетность его хлопот, дирекция показала ему на дверь, грозя отнять у него даже его частное наследие. Между тем у Нана-Саиба были две сестры, двенадцати и тринадцати лет, старшая красавица, и обе замужем. Поехав однажды с кормилицей и слугами на богомолье, они подверглись нападению пьяных офицеров, которые ворвались в передний двор пещерного храма, когда те только что сошли, раздетые, в священный танк, и… обесчестили обеих. Единогласное показание уверяет, будто Нана-Саиб убил обеих девочек собственною рукой и по их же неотступной просьбе; а убив, выпил по капле крови каждой и поклялся на ней отметить жёнам и дочерям англичан, или же умереть самому.

Можно наверное сказать, что Нана-Саибом, как и всеми главными заговорщиками, гораздо более руководило чувство мести и ненависти к англичанам, чем надежда на политический переворот. Конечно, если бы планы Нана-Саиба удались, то в Индии снова водворилась бы Могульская и Махратская империя. Но чувство ненасытной мести, страстное желание обесчестить Англию в лице её знатнейших жён и дочерей, обесчестить так, чтобы (по словам передававшего нам эти подробности) «бесчестие это сделалось историческим, и предание страны воспевало бы справедливую месть Махратского принца до будущей пралайи», было главным и первым его побуждением.

Девизом Нана-Саиба сделалось изречение побеждённой богини Виргилия. И действительно, он, по выражению его биографов, «выдвинул весь ад», созвав вдобавок всех демонов восточной мести к своим услугам…

Насолив ему со всех сторон, лишив его сначала сестёр, а затем звания, почестей, пенсии, англичане с доверчивостью невинности и чистой совести, вследствие нескольких ловко придуманных и заданных им Нана-Саибом пиров, вообразили себе, что наследник «пейшвы» их величайший друг. Ежедневно ожидая, что сипаи его полка последуют примеру своих товарищей и взбунтуются, генерал Уиллер ещё 26 мая вызвал Нана-Саиба из Битхпура «помочь ему успокоить сипаев и предупредить мятеж». Нана явился немедленно и привёл с собою двести из своих пятисот вооружённых телохранителей и три или четыре оставшиеся у него пушки. Его назначили охранять казначейство, и он поселился в собственном доме в Навабгундже. Ему были известны все переговоры между гражданскими и военными властями, и он вместе с англичанами приготовлял «убежище» женщинам и детям…

Когда 6 июня взбунтовались сипаи и вместо того, чтобы, по обыкновению своему, перерезать офицеров, разграбили полковую кассу, а затем отправились по дорога к Дельхи, желая присоединиться к корпусу главных мятежников, то англичане, укрепившись в церкви и провиантских бараках, великодушно передали в руки клявшегося им в «вечной дружбе» Нана-Саиба арсенал, пороховой магазин, парк и всё, что оставалось от казны, поручая своему «верному союзнику» защищать их от народа. Тогда Нана, сбросив наконец маску, вернул сипаев с дороги, и на другой же день, то есть 7 июня, открыл было по своим «друзьям» огонь, но тотчас же опять прекратил его: адская мысль озарила махрата. Смерть мгновенная и не дающая времени страдать – не наказание. Как кошка с мышью, принялся он играть со своими пленниками: он знал, сколько было в бараках провизии, и начал их морить голодом… Чрез две недели из 250 человек, вошедших в укрепление гарнизона, оставалось только 150, а из 380 женщин и детей наполовину менее. Трупы гнили почти на поверхности земли, пред глазами переживших. То была долгая страшная агония…

Вероятно, если бы Нана-Саибу посчастливилось, он не казнил бы женщин, ни детей, которых, как известно, он оставил в живых до последней минуты своей власти. Но 15 июля, при Андуне, он проиграл сражение и должен был скрыться. В минуту безумного бешенства, в последнюю ночь своей власти и пребывания в Канпуре, он отмстил, говорят, за своих сестёр: он впустил толпу опоённых опиумом и багом сипаев (мусульман и индусов) в дом, где содержались европейские женщины, за несколько часов до их смертной казни. Рассказывают также, что четверо мужчин, судья Торнгилл, полковник Смит и двое других, были нарочно оставлены в живых, дабы сделать их свидетелями этого национального бесчестия. На заре мужчин вытащили на улицу и зарезали, а также 250 женщин и детей. Тела их бросили в глубокий и знаменитый с тех пор «колодезь».

Продолжать повествование напрасно, ибо вся Европа знает остальное. Добавлю лишь некоторые подробности, о которых она никогда не слыхала. Когда Канпуром снова овладели англичане и в нём водворилась тишина, Нана-Саиба уже там не было: он исчез бесследно. Как известно, англичане долго показывали в железной клетке узника, которого, за неимением оригинала, хотели выдать за принца Дундху, но принуждены были, наконец, выпустить этого человека, так как вся Индия хохотала над этим. Между тем Нана-Саиб, говорят, жив, и до сих пор есть люди, ещё не потерявшие надежды увидеть его в Индии. О пленниках же коллектор, полковник Шерер, рассказывает следующее:

«Подъехав к дому убийства и резни, мы нашли в нём на шесть вершков глубины запёкшейся крови… Мы заглянули в колодезь, и пред нами мелькнула вся ужасная истина: спасать было уже некого. Пред нашими глазами открылась та ужасающая картина, при одной мысли о которой ещё теперь в далёкой Англии осиротевшие сердца обливаются кровью… Колодезь был глубок, но узок; заглянув в него, мы нашли его наполненным до краёв мёртвыми и совершенно нагими телами. Всех трупов насчитали 253».

– Стало быть, по вашему, Гексли шарлатан и глупец?

В свою очередь мне пришлось вытаращить глаза.

– Это почему же?.. – осведомилась я у pince-nez.

– Потому что или он, признанный всеми авторитет, знает, о чём он говорит, или же он шарлатан, рассуждающий о том, чего не понимает…

– Гексли, – сказала я, – как натуралиста, физиолога и учёного не только признаю, но и преклоняюсь пред его знанием, уважая в нём один из величайших авторитетов нашего времени, то есть во всём касающемся чисто физических наук; но как о философе имею о нём весьма невысокое мнение.

– Но ведь против логических выводов, основанных на фактах, трудно идти… Вы читали его статью в «Fortnightly Review» об «автоматизме человека»?

– Кажется, читала… и кой-что запомнила из его удивительных софизмов… Но чтò ж о ней?

– Вот чтò. Профессор в ней неоспоримо доказал, что человек не более как сознательный и сознающий себя автомат,[149] добавляя к этому в своих «Lay Sermons», что человек – «хитрейший из часовых приборов природы»,[150] но не более.

Мне немного начинал надоедать этот спор; я взглянула на Гулаб Лалл Синга. Тот сидел, нахмурив брови, не мешаясь до этого времени в разговор. Зная его презрение к современному материализму, мне захотелось втянуть и его в спор. Как бы поняв мою мысль, он тут же поспешил мне на помощь.

– Позвольте мне ответить вам за нашу гостью, пандит саиб. Я прочёл упоминаемую вами статью очень недавно, и у меня, может быть, сохранились свежее в памяти учёные софизмы Гексли; я готов привести вам самые резкие из них. Действительно, Гексли называет человека «автоматом» и «часовым прибором природы»… Но дело не в самом выражении, а в том, успел ли он доказать то, что говорит? Я говорю и докажу, что не только не успел, но что он самым ребяческим образом противоречит своим словам…

«Pince-nez» просто подскочил при таком кощунстве против науки.

– Как? где?.. великий Гексли противоречит себе?.. Укажите и объясните…

– Если позволите, объясню и укажу, и, право, это не будет стоить большого труда. Вы забываете, что, сокрушив достоинство человека эпитетом «автомата», быть может из сожаления к недозревшей до его великих идей публике, к маленьким слабостям меньшей и неучёной братии, то есть тех, которые (говоря языком Герберта Спенсера) «не поспевают за современным быстрым движением завоевателей на почве естественной истории и поэтому отстают от физических наук», – Гексли тут же снисходительно добавляет нечто весьма странное. Называя человека «автоматом», он между тем великодушно допускает, что эта машина «одарена до известной степени свободной волей, так как во многих случаях человек способен поступать согласно с собственными желаниями…».[151] Не так ли, если помните?

– Кажется, так… – смущённо заявляет pince-nez.

– А если так, то мы должны думать, что эта оговорка является лишь ради общего предрассудка и подносится профессором публике в виде сахара на горькой пилюле; потому что ведь иначе выходит, что наш Гексли, величайший из современных учёных, просто противоречит сам себе… И однако даже и вы должны согласиться, что человек одарён свободною волей?..

– Конечно. Но в чём же вы видите тут такое великое противоречие?

– Неужели же вам не совершенно ясно, что этим добавлением, этой, по-видимому, простой оговоркой Гексли, вроде японского самоубийцы, сам накладывает на себя, как и на свою теорию, руки, и что так ловко придуманное им выражение «автомат» является через эту несчастную для него оговорку чистой нелепостью?.. Сперва, по его уверению, человек в буквальном смысле, и не менее лягушки и кролика, есть не чтò иное, как условие, влияющее на течение дел (Phisycal Basis of Life). В итоге получается то, что человек остаётся, после этого учёного объяснения, тем же, чем всегда был, то есть мыслящим и одарённым свободной волей существом. Этот одарённый свободной волей «автомат» является интересной и, конечно, неожиданной новостью в области физических наук, как заметил его оппонент д-р Элам. Потому что ведь ни скептику, ни верующему никогда не может придти в голову, что свободная воля есть что-либо иное, кроме простого свойства поступать по собственной воле!.. Таким образом «автомат» рассыпается в прах, и мы видим, что Гексли недурно было бы поучиться логике у нашего Кáнады и других философов, которых вы так презираете.

– Прекрасно… положим, что в этом вы правы… – бормотал огорошенный магистр. – Но вот возьмём другой пример… Тиндаля, который говорит существенно то же самое: «Материя и только одна материя содержит в себе все обещания, всё могущество земного бытия!», объявлял он в 1874 г. перед отборнейшей и ученейшей публикой в мире, на Белфастском собрании. Это счастливое выражение: «In matter I discern the promise and potency of all terrestrial life», вызвав на Тиндаля злобу всех отсталых фантазёров, облетело теперь весь свет… оно сделалось настоящим лозунгом физики!..

– Но совершенно напрасно привело в трепет ужаса весь верующий мир, – можете добавить. Подобно Гексли, Тиндаль в другой лекции сам опровергает своё «счастливое выражение». Не угодно ли вам заглянуть в его Scientific Materialism, ответ на критику (д-р Мартино) этого самого, поднявшего мир на дыбы, выражения. Там он совершенно ясно сознаётся в том, что наше внутреннее «сознание» (consciousness) принадлежит «совершенно к другому классу явлений, соотношение коего с физической наукой немыслимо», и тут же, разделяя явления природы уже на два, а не на один класс, почтенный материалист начинает рассуждать о той (между обоими классами) бездне, перешагнуть которую невозможно и которая так и «останется навеки непроходимой в умственном смысле (intellectually impossible)…» Где же оно теперь? Куда девалось это пресловутое всемогущество его материи?..

Пандиты переглядывались. Видно было, что нашла коса на камень. Слышать, как двух таких патриархов науки, каковы Гексли и Тиндаль, обвиняют в том, что они сами ещё не знают, чему желают учить других, и не быть в состоянии заступиться за этих пророков положительных наук, и грустно и обидно. Наша партия торжествовала…

– А теперь, – продолжал такур, – позвольте и мне, в свою очередь, цитировать слова другого не менее учёного и столь же известного, как и те два учёные, натуралиста, – в подтверждение шаткости их теорий. Вспомните, что говорит Дюбуа-Реймон о явлении сознания: «Совершенно и навеки остаётся непостижимым, чтобы данное количество атомов углерода, водорода, азота и кислорода могли являться науке иначе, как безусловно пассивными (indifferent) к своему положению и движениям и это – в прошлом, настоящем, как и в будущем». Эти слова, вдобавок, цитируются самим же Тиндалем.[152] И к ним уже в собственных словах он добавляет следующее: «Непрерывность (continuity) между молекулярными процессами и явлениями сознания… скала, на которой материализму суждено неминуемо разбиваться при каждой его претензии считаться полной философией человеческого мышления»… И несмотря на такое полное сознание в одной статье, он в другой статье «О научном материализме» (стр. 419), не запинаясь, рассуждает об «отношениях физики к сознанию», как о чём-то «неизменном» и положительном…

– В этом его поддерживают все другие авторитеты науки… – уже робко ввернули слово пандиты, – и Вирхов тоже…

– Далеко не все, – перебил полковник спорщиков, – а только некоторые, да и те в умеренном числе.

– И, право, требуется не более самого поверхностного знакомства с физиологией и патологией, – добавил Гулаб Лалл Синг, – чтобы придти к убеждению, что не только «неизменного», но даже и исключительного отношения очень мало найдётся между чистой физикой и даже физиологией, а не только между чисто психическими явлениями… Что же касается Вирхова, то он, отделав «Антропогению» Геккеля, в то же время (хотя и косвенно) отделал и тех, кто так горячо поддерживал это сочинение при его появлении.

– Очень жаль, – буркнул пандит в pince-nez, – потому что в таком случае Вирхов идёт против авторитета одного из величайших мыслителей своей родины, именно против Бюхнера. А ведь сам же Бюхнер говорит в «Kraft und Stoff» (стр. XXVII. Предисловие): «натуралисты всё давно доказали, что за исключением сил физической, химической и механической, нет других сил в природе».

– Не сомневаюсь, что Бюхнер это говорит, как и в том, что у вас отличная память, – насмешливо ответил такур. – Да то ли ещё он говорит! Вот, например, он как бы повторяет слова нашего Ману: «Материя – начало всего существующего; все естественные и умственные силы природы присущи ей (стр. 32). Природа всезарождающая и всепожирающая есть собственное начало и конец, рождение и смерть. Она произвела человека собственным могуществом и берёт его к себе назад…» (стр. 88). Но Ману, говоря то же самое,[153] одним простым заявлением, что всё видимое зарождается от невидимой, но сознательной силы, стоит в отношении логики, как и философии, стократ выше всех Бюхнеров прошлых и будущих. Что некоторые естественники и так называемые философы уверяют нас, будто кроме этой тройной материальной силы нет других сил в природе, то это всякому известно. Но чтоб они когда-либо доказали свои гипотезы прямым подтверждением науки, это я положительно отвергаю…

– Но неужели же нам в XIX столетии предпочитать Бюхнеру и Гексли – Ману?

– Если Ману в сущности учит тому же, что и западные современные учёные, так почему бы и нет? Вы не можете не согласиться, что Ману предупреждает в своём учении почти всё то, что проповедуют теперь свету гг. эволюционисты – «апостолы разума», выдавая свои теории за нечто совершенно новое. Если же Ману успевает ещё и в том, на чём обрываются эти апостолы материи, и поэтому отрицают оное, то есть если он логически доказывает необходимость связи между духом и материей и устами Патанджали[154] подтверждает эту связь экспериментальными демонстрациями над самой двоякой природой человека – этого высшего тайника духа и материи – то я положительно утверждаю, что Ману стоит несравненно выше современной науки, по крайней мере во всём касающемся как чисто духовной природы, так и физиологии человека.

– Вы нам, кажется, советуете вернуться к идолопоклонству? – последовал иронически вопрос.

– Нисколько. Наши древние философы никогда не учили нас поклоняться идолам. К тому же и советовать вам это было бы напрасно, когда вы и без того воздаёте честь Вишну и Шиве и другим богам, до сих пор ещё не стерев их знаков с вашего лица… Если раз уж вы решили откинуть все обычаи старины, то почему же вы не расстаётесь и с этими языческими знаками?

– Это… это обычай касты… и не имеет ничего общего с верой в идолов, – бормотали переконфуженные пандиты.

– Как не имеет? Неужели вы забыли или никогда и не знали, что касты, по учению браминов, основаны самими богами; что боги первые подчиняются касте, и лица идолов украшаются ежедневно каждое знаками своей особенной секты? – неумолимо преследовал их такур.

– Но ведь и наши лучшие философы, – спорили пандиты, – вероятно, носили эти знаки… Если мы верим Дарвину и Геккелю, то, быть может, лишь потому, что эти учёные дополняют и окончательно развивают материалистические воззрения Капилы и Ману. Санкья Капилы, например, не менее атеистическая философия, нежели Геккелевская Антропогения.

– Вы, вероятно, забыли учение Капилы… Там, где Геккель видит силу и творчество в одной материи, Капила считает немыслимым что-либо приписывать пракрити[155] без содействия пуруши.[156] Он сравнивает их: «пракрити» с человеком со здоровыми ногами, но безглазого и безголового, а «пурушу» – с существом с глазами и мозгом, но без ног и движения. Для того чтобы мир мог развиваться и произвести наконец человека, пуруша (дух) должен был сесть на шею безголовой пракрити (материи), и только тогда она стала одарена сознанием жизни и помысла, а пуруша получил способность двигаться её ногами и заявить о своём существовании. Если пуруша бессилен в своих заявлениях и есть как бы одна не существующая абстракция без помощи объективной формы пракрити, то последняя и того хуже. Без содействия духа и его оживотворяющего влияния она лишь куча безжизненного навоза…

Пандиты наконец ушли, унося с собой полное убеждение в том, что мы невежественные ретрограды.

– Ну, хороша же наша учёная «юная Индия»! – говорил полковник. – У меня положительно разболелась голова от их бредней…

– За это благодарите англичан, – отвечал такур, – а с нас несправедливо взыскивать за чужие грехи.

XXVI

Мы снова в тёмных, душных вагонах. Чрез пять минут поезд с оглушающим грохотом промчит нас чрез длинный мост на Джумне, а чрез шесть часов мы будем в Канпуре, где Англо-Индия перевернула самую кровавую страницу своей истории. Нас провожают наши голоногие друзья пандиты в шитых золотом шалях; к ним присоединились несколько бенгальских бабу, в белоснежных кисейных тогах и все до одного простоволосые. Такур уехал с Нараяном накануне приготовит для нас такое место, куда ещё «никогда не ступала нога англичанина – и не ступит» (говорил он).

Все окна вагона с тёмно-зелёными стёклами, иначе пассажиры могли бы ослепнуть. Когда их спускают, то на их место подымаются подвижные ставни из кускуса на шарнирах. Вделанные по обе стороны оконных рам в стенах вагона гидравлические машины при каждом повороте колёс поезда обливают ставни водой, отчего они вертятся как вентиляторы в форточках и якобы пропускают рассекаемый поездом прохладный воздух. Но, увы! не отъехали мы и двух миль, как, пощупав ставень рукой, я чуть было не обожгла себе пальцы: вода на солнце сделалась совершенно горячей.

Накануне отъезда такур принёс нам пучок свежих листьев и предложил попробовать их. Вкусом они напоминали щавель, оставляя во рту прохладное, как после мяты, ощущение. Он взял с нас формальное обещание держать по маленькому кусочку этих листьев во рту во всё время переезда до Канпура и вообще днём во время жары. «Пока вы их будете жевать, как бетель, жара не будет иметь на вас вредного влияния (сказал он нам), и вам подчас даже будет слишком прохладно». И действительно, мы с тех пор будто не чувствовали зноя. Но нам не удалось уговорить У*** держать эту траву во рту, а мисс Б*** постоянно её выплёвывала, и оба чуть было не заболели. Искренно сожалею, что не имею права ни описать этого растения, ни послать его в Россию для исследования: индусы странный народ, и даже сам такур, лучший и благороднейший изо всех нам известных индусов и наш преданнейший друг, не свободен от этих странностей. Он как будто скрывает познания своей родины, особенно такие, на которые современная наука взирает как на нечто сказочное. На наши вопросы: почему бы ему не обогатить и западную науку лишним открытием, столь полезным в этой знойной стране, он как-то загадочно улыбнулся, заметив, что эта трава растёт только в Индии, да и то встречается весьма редко, и что всех де не спасёшь. «Наука на Западе богата и без наших крох, и вы, которые у нас всё взяли, оставьте нам хоть эти крохи», добавил он.

Канпур – место безо всякой истории и, пока англичане не избрали его в 1777 году передовым постом для своих гарнизонов в Индии, оно оставалось в полной неизвестности. Станция железной дороги находится за городом, и мы уже собирались взять две раззолоченные гари на волах, когда слуга такура объявил нам, что его маха сааб (великий господин) выслал нам европейский экипаж. Это был обитый ярко-пунцовым бархатом четырёхместный ландо, с двумя висевшими позади, как две крупные капли крови, саисами, в красных с золотом кафтанах и таких же тюрбанах, и с четырьмя такими же саисами в ливреях, долговязыми и быстроногими скороходами, бежавшими впереди ландо. Прибавьте к этому четырёх конных раджпутов, телохранителей Гулаб Лалл Синга, и вы поймёте, почему народ, встречаясь с нами, чуть не бросался на землю пред таким ярким величием.

Первое бросившееся нам в глаза строение была пустая, из тёмно-красного кирпича, огромная церковь без окон и дверей, с высокой остроконечной колокольней. Это здание в продолжение с лишком трёх недель служило слабой крепостью перерезанному впоследствии гарнизону, засевшему в нём по открытии мятежа 6 июня 1857 года.

Что было первой причиной этого кровавого мятежа? Европа читает реляции англичан и воображает, что читает историю. Ей даже и в голову не приходит спросить, есть ли между многими историями бунта хоть одна написанная верно и беспристрастно. Индусов никогда и никто не спрашивал, сколько в показаниях их завоевателей истины, которая из двух сторон виновна в больших преступлениях и кто совершил более зверских жестокостей: образованный ли, гуманный европеец, или дикий, доведённый до исступления азиат? По этому поводу мы собирали факты не от одного, а от многих, отнюдь не сговорившихся между собой людей. Их показания в главных чертах согласуются вполне, поэтому мы и верим им более, нежели всем «историям» мятежа 1857 года, взятым вместе. «Смазанные свиным салом патроны», причина бунта мусульман, и «ремни из коровьей кожи», возмутившие индусов, – не что иное как последняя, переполнившая сосуд горечи капля…

За несколько времени до мятежа, в Битхпуре, большом местечке на правом берегу Ганга, в 12 милях от Канпура, проживал индус из старинного и гордого рода, по имени Дундху Пунт, более известный под прозвищем Нана-Саиба. Он был усыновлённым наследником последнего «пейшвá«(царственного главы Махратской конфедерации) Баджи Рао и по смерти последнего получил в наследство все его поместья, сокровища и имения. Некоторые англичане, подобросовестнее, сознаются в том, что этот молодой человек, двоюродный брат махараджи Синдии, имел полное право ненавидеть правительство. Усыновлённый в 1832 году, ещё ребёнком, Нана-Саиб вырос в полной уверенности, что он наследует титул и положение «пейшвы» – честь, в сущности, благодаря англичанам, более номинальная, чем действительная, но всё же льстившая самолюбию того, кто имел на неё право. За пять лет до бунта старый Баджи Рао умер, а вслед за его смертью тогдашнее правительство лорда Дальгузи тотчас же и безо всякого повода объявило, что звание «пейшвы» упразднено и что принц Дунхду наследует лишь частные поместья и собственность отца. Вследствие этого получаемый старым раджей пенсион был прекращён; армии приказано не отдавать чести наследнику, и даже несколько старых, давно негодных артиллерийских орудий, великодушно оставленных свергнутому с престола принцу, которыми бедный узник тешился на старости лет, отняты у Нана-Саиба. В продолжение четырёх с лишком лет юный принц разорялся в напрасных усилиях заставить директоров Компании отменить несправедливое решение. Вместо того чтобы твёрдо, но ласково обратить его внимание на тщетность его хлопот, дирекция показала ему на дверь, грозя отнять у него даже его частное наследие. Между тем у Нана-Саиба были две сестры, двенадцати и тринадцати лет, старшая красавица, и обе замужем. Поехав однажды с кормилицей и слугами на богомолье, они подверглись нападению пьяных офицеров, которые ворвались в передний двор пещерного храма, когда те только что сошли, раздетые, в священный танк, и… обесчестили обеих. Единогласное показание уверяет, будто Нана-Саиб убил обеих девочек собственною рукой и по их же неотступной просьбе; а убив, выпил по капле крови каждой и поклялся на ней отметить жёнам и дочерям англичан, или же умереть самому.

Можно наверное сказать, что Нана-Саибом, как и всеми главными заговорщиками, гораздо более руководило чувство мести и ненависти к англичанам, чем надежда на политический переворот. Конечно, если бы планы Нана-Саиба удались, то в Индии снова водворилась бы Могульская и Махратская империя. Но чувство ненасытной мести, страстное желание обесчестить Англию в лице её знатнейших жён и дочерей, обесчестить так, чтобы (по словам передававшего нам эти подробности) «бесчестие это сделалось историческим, и предание страны воспевало бы справедливую месть Махратского принца до будущей пралайи», было главным и первым его побуждением.

Девизом Нана-Саиба сделалось изречение побеждённой богини Виргилия. И действительно, он, по выражению его биографов, «выдвинул весь ад», созвав вдобавок всех демонов восточной мести к своим услугам…

Насолив ему со всех сторон, лишив его сначала сестёр, а затем звания, почестей, пенсии, англичане с доверчивостью невинности и чистой совести, вследствие нескольких ловко придуманных и заданных им Нана-Саибом пиров, вообразили себе, что наследник «пейшвы» их величайший друг. Ежедневно ожидая, что сипаи его полка последуют примеру своих товарищей и взбунтуются, генерал Уиллер ещё 26 мая вызвал Нана-Саиба из Битхпура «помочь ему успокоить сипаев и предупредить мятеж». Нана явился немедленно и привёл с собою двести из своих пятисот вооружённых телохранителей и три или четыре оставшиеся у него пушки. Его назначили охранять казначейство, и он поселился в собственном доме в Навабгундже. Ему были известны все переговоры между гражданскими и военными властями, и он вместе с англичанами приготовлял «убежище» женщинам и детям…

Когда 6 июня взбунтовались сипаи и вместо того, чтобы, по обыкновению своему, перерезать офицеров, разграбили полковую кассу, а затем отправились по дорога к Дельхи, желая присоединиться к корпусу главных мятежников, то англичане, укрепившись в церкви и провиантских бараках, великодушно передали в руки клявшегося им в «вечной дружбе» Нана-Саиба арсенал, пороховой магазин, парк и всё, что оставалось от казны, поручая своему «верному союзнику» защищать их от народа. Тогда Нана, сбросив наконец маску, вернул сипаев с дороги, и на другой же день, то есть 7 июня, открыл было по своим «друзьям» огонь, но тотчас же опять прекратил его: адская мысль озарила махрата. Смерть мгновенная и не дающая времени страдать – не наказание. Как кошка с мышью, принялся он играть со своими пленниками: он знал, сколько было в бараках провизии, и начал их морить голодом… Чрез две недели из 250 человек, вошедших в укрепление гарнизона, оставалось только 150, а из 380 женщин и детей наполовину менее. Трупы гнили почти на поверхности земли, пред глазами переживших. То была долгая страшная агония…

Вероятно, если бы Нана-Саибу посчастливилось, он не казнил бы женщин, ни детей, которых, как известно, он оставил в живых до последней минуты своей власти. Но 15 июля, при Андуне, он проиграл сражение и должен был скрыться. В минуту безумного бешенства, в последнюю ночь своей власти и пребывания в Канпуре, он отмстил, говорят, за своих сестёр: он впустил толпу опоённых опиумом и багом сипаев (мусульман и индусов) в дом, где содержались европейские женщины, за несколько часов до их смертной казни. Рассказывают также, что четверо мужчин, судья Торнгилл, полковник Смит и двое других, были нарочно оставлены в живых, дабы сделать их свидетелями этого национального бесчестия. На заре мужчин вытащили на улицу и зарезали, а также 250 женщин и детей. Тела их бросили в глубокий и знаменитый с тех пор «колодезь».

Продолжать повествование напрасно, ибо вся Европа знает остальное. Добавлю лишь некоторые подробности, о которых она никогда не слыхала. Когда Канпуром снова овладели англичане и в нём водворилась тишина, Нана-Саиба уже там не было: он исчез бесследно. Как известно, англичане долго показывали в железной клетке узника, которого, за неимением оригинала, хотели выдать за принца Дундху, но принуждены были, наконец, выпустить этого человека, так как вся Индия хохотала над этим. Между тем Нана-Саиб, говорят, жив, и до сих пор есть люди, ещё не потерявшие надежды увидеть его в Индии. О пленниках же коллектор, полковник Шерер, рассказывает следующее:

«Подъехав к дому убийства и резни, мы нашли в нём на шесть вершков глубины запёкшейся крови… Мы заглянули в колодезь, и пред нами мелькнула вся ужасная истина: спасать было уже некого. Пред нашими глазами открылась та ужасающая картина, при одной мысли о которой ещё теперь в далёкой Англии осиротевшие сердца обливаются кровью… Колодезь был глубок, но узок; заглянув в него, мы нашли его наполненным до краёв мёртвыми и совершенно нагими телами. Всех трупов насчитали 253».