Страница:

Сильно занятые подобными мыслями, мы, то есть один американец, три европейца и три туземца, заняли целый вагон Great Indian Peninsular Railroad, и отправились в Насик, один из древнейших, как уже упомянуто мною, городов Индии, и самый священный в глазах обитателей западного президентства. Насик заимствует своё имя от санскритского слова насика, то есть «нос», вследствие эпической легенды, уверяющей, будто Лакшман, старший брат обоготворенного царя Рамы, отрезал на этом самом месте нос у великанши «Сарпнаки», сестры царя Раваны, похитителя Ситты (троянской Елены индусов).

Поезд железной дороги останавливается в шести милях от самого города, и мы приехали в ночь; поэтому нам пришлось отправиться далее в час пополуночи в шести золочёных двухколёсных таратайках, называемых экка, и на волах. Даже невзирая на поздний час ночи, рога этих животных были вызолочены и украшены гирляндами цветов, а на ногах звенели медные браслеты. Дорога пролегала неровными, ухабистыми оврагами, густо заросшими джунглями, в которых, по приятному показанию наших возниц, постоянно играли в прятки тигры и другие четвероногие мизантропы лесов. С тиграми в эту ночь мы не знакомились, но зато в продолжение всей дороги были угощаемы концертом целого общества шакалов. Неотвязно следовали они за нами, раздирая уши своим воплем, диким хохотом и лаем. Эти милые животные здесь до того дерзки и вместе с тем трусливы, что хотя они в ту ночь бегали вокруг стаями достаточно сильными, чтобы легко поужинать не только всеми нами, но и нашими златорогими волами, ни одно из них однако не осмелилось подойти ближе нескольких шагов. Достаточно было стегнуть одного из них длинным кнутом, которым мы запаслись от змей, чтобы вся стая с невообразимым визгом далеко отбегала прочь. И однако же погонщики не пренебрегли ни одним из своих суеверных средств против нападения тигров. Они хором пели заклинательные молитвы «мантры», сыпали бетелем по дороге в знак своего уважения к лесному «радже», и после каждого куплета заставляли волов становиться на передние колена и низко наклонять в честь высших богов голову, причём лёгкая, как ореховая скорлупа, экка грозила каждый раз, вместе с седоком, перекинуться вверх дном через рога животных. Это приятное путешествие в тёмную ночь длилось пять часов. Мы достигли «гостиницы пилигримов» лишь в шесть часов утра.

Настоящая причина святости Насика, как мы узнали, не в отрезанном хоботе великанши, а в местоположении города на Годавари, вблизи источников этой реки, называемых почему-то туземцами Гангой (Гангес). Этому магическому имени, вероятно, город и обязан своими многочисленными богатыми храмами и отборным классом браминов, поселившихся на берегах реки. Два раза в год пилигримы собираются сюда молиться, и число странников превышает в такие торжественные дни даже население Насика (35 000). Чрезвычайно живописны, но столь же и грязны дома богатых браминов, построенные вдоль спуска, от центра города до самых берегов Годавари, по обеим сторонам которой тянутся целые леса узких пирамидальных храмов. И чтò ни храм, то легенда, которую каждый брамин из массы этих наследственных жуликов рассказывает на свой манер, в надежде, конечно, на приличное вознаграждение.

Самое интересное в Насике – это пещерные храмы, расположенные в пяти милях от города.

Так как приходилось долго ехать в крутую гору, то мы решились отправиться на слонах. Нам привели лучшую парочку в городе, самца и самку, на которых, по уверению хозяина, «ездил сам принц Уэльский и остался доволен». За всё удовольствие туда и назад на целый день мы сторговались по две рупии за слона, ударили по рукам и стали приготовляться.

Наши товарищи-туземцы, с малолетства привыкшие джигитовать на слонах, мигом очутились на спине у своего. Как мухи облепили они его, преспокойно рассевшись где ни попало, цепляясь за разные верёвочки сидений гораздо более пальцами ног, нежели рук и вообще представляя картину полного довольства и комфорта. Под нас, европейцев, как самую смирную из двух, приготовили слониху, на спине которой прикрепили нечто вроде двух скамеечек, на сиденье покатом на обоих боках и без малейшей опоры для спин. Недоверчиво посматривали мы на это «усовершенствованное» сиденье, но делать было нечего. Наш вожак (махут) поместился между ушами громадного животного (о росте которого несчастные подростки, показываемые в странствующих цирках Европы, дают весьма слабое понятие), а мы с постыдным чувством мурашек по всему телу кое-как влезли по лесенке на спину слонихи, ставшей по приказании махута на колена. Она носила поэтическое название Чанчули-Пери (в переводе «Деятельная Пери») и была действительно самая послушная и весёлая изо всех когда-либо виденных мною представительниц своей породы. Крепко цепляясь друг за друга, мы, наконец, подали сигнал, и махут, вооружённый железным дротиком, ткнул животное остриём его в правое ухо. Установясь сперва на передние ноги, от чего нас отбросило назад, слониха тяжело приподнялась затем на задние, и мы, едва удержавшись от падения, шарахнулись вперёд, чуть было не сбив махута с места. Но этим не окончилось ещё наше испытание. При первых шагах пери мы все четверо развалились в разные стороны, словно комки киселя…

Пришлось остановиться. Нас кое-как подобрали, причём добродушная Пери много помогала нам хоботом. Мы отправились далее. С ужасом подумывая о предстоявших нам пяти милях подобного путешествия и совестясь отказаться от поездки, мы однако с гневом отвергли постыдное предложение хохотавших товарищей привязать нас к сиденью… Чуть не пришлось мне горько раскаяться в своём самолюбии. Этот непривычный нам способ локомоции[74] являлся чем-то невообразимо фантастическим и вместе глупым. Рысью бежавшая возле важно шагавшей слонихи лошадь с багажом казалась нам с непривычной высоты каким-то малым ослёнком. Каждый шаг Пери превращал нас в акробатов, заставляя выкидывать самые неожиданные штуки. Шагнёт она правой ногой – и мы ныряем вперёд; левой – мы как сноп и валимся назад, всё время вдобавок перетряхиваемые с одного её бока на другой. Это ощущение, особенно под палящим солнцем, стало вскоре переходить в лихорадочный бред, оно являлось чем-то средним между морскою болезнью и кошмаром во сне. К довершению удовольствия, только что мы стали подниматься по каменистой, извилистой тропинке, на окраине глубокого оврага, в гору, как вдруг наша пери тяжело оступилась. Этот неожиданный толчок заставил меня окончательно потерять равновесие: сидя на задней части спины слонихи, на почётном месте экипажа, я неудержимо покатилась вниз, и в следующую затем секунду непременно очутилась бы с неприятным для своей особы изъяном на дне оврага, если бы не удивительный инстинкт и понятливость нашего умного животного. Слониха задержала моё падение со своей «покатости», буквально поймав меня налёту хвостом. Чувствуя вероятно, что я падаю, она крепко и ловко обвила хвост вокруг моего туловища и тут же, остановясь как вкопанная, стала опускаться на колена. Но природная тяжесть моя дала себя, вероятно, знать и оказалась не под силу тонкому хвосту доброго животного. Хотя Пери и не выронила меня, но зато быстро опустилась на землю и тут же тихо и жалобно замычала, вероятно размышляя, что чуть было не поплатилась за своё великодушие собственным хвостом. Так по крайней мере заявил соскочивший мигом с её головы махут, бросившийся на помощь мне и принявшийся осматривать якобы «повреждённый» хвост слонихи. И тут произошла сцена, как нельзя лучше характеризующая грубое лукавство, хитрость, жадность к наживе и вместе с тем трусость низшего класса индусов, «бескастников» (outcastes), как их здесь называют.

Сперва хладнокровно осмотрев хвост и для вящей проверки крепко дёрнув его несколько раз, он уже собирался возвратиться на своё место, но, услыхав моё неосторожное соболезнование о хвосте Пери, он внезапно и самым неожиданным образом переменил тактику. Бросившись плашмя наземь, он вдруг стал кататься по ней, испуская всё время ужасные, дикие вопли. Рыдая на всю долину, он стал приговаривать и причитать, как над покойником, стараясь уверить публику, будто «мам-сааб»[75] оторвала у его Пери хвост. «Пери навеки осрамлена (плакался он). Её супруг, свидетель позора её, гордый Айравати, прямой потомок любимого слона бога Индры, теперь отвергнет её, и ей остаётся лишь умереть»…

Так голосил махут, невзирая на все увещания сбежавшихся наших товарищей. Напрасно было доказывать ему, что «гордый Айравати» не показывал ни малейшего поползновения поступить так жестоко со своею супругой, добродушной Чанчули-Пери, о бок которой он даже в эту критическую минуту преспокойно чесал свой хобот, и что у самой Пери хвост был цел и на месте. Ничего не помогало! Тогда, выведенный из терпения наш приятель Нараян, известный силач, прибег к весьма оригинальному средству. Бросив одною рукой на землю серебряную рупию, он приподнял другою тщедушную фигурку махута за его дотти[76] и преспокойно швырнул его прямо носом на монету. Невзирая на окровавленную физиономию и даже не обращая внимания на неё, махут бросился на рупию с жадностью дикого зверя на добычу. Много раз простершись во прах пред нами, с нескончаемыми «салаамами» в знак благодарности, он стал без малейшего перехода изъявлять такую же безумную радость, какое за минуту до того выказывал горе. В заключение спектакля и в знак того, что хвост был действительно цел «молитвами сааба», он повис на нём, как виснет звонарь на колокольной верёвке, пока его силой не оторвали и не заставили вернуться на своё место.

– Неужели всё это за одну несчастную рупию? – воскликнули мы в изумлении и дружным хором.

– Изумление ваше понятно, – объявили нам индусы. – Трудно, особенно нам, не чувствовать стыда и отвращения при виде подобного унижения и жадности. Но не забудьте, что этот несчастный махут, у которого есть жена и, вероятно, дети, получает от своего хозяина номинально 12 рупий в год без содержания, а фактически последний с ним чаще расплачивается пинками, чем деньгами. Вспомните также долгие века угнетения от своих же браминов, от фанатиков-мусульман, видящих в индусе лишь нечистую гадину, наконец, от наших настоящих, высокообразованных, гуманных властителей-англичан, и вы, вместо отвращения, почувствуете, быть может, глубокое сожаление к этой карикатуре рода человеческого.

Но «карикатура» рода человеческого видимо считала себя счастливой, не чувствуя ни малейшего унижения. Сидя, поджав ноги на широкой макушке Пери, он ей рассказал про своё неожиданное богатство, и, напоминая ей, что она «божья» слониха, заставлял кланяться саабам хоботом. Пери, в превосходном расположении духа, вследствие пожертвованного ей мною целого стебля сахарного тростника, забрасывала хоботом назад и игриво дула нам через него в лицо…

XI

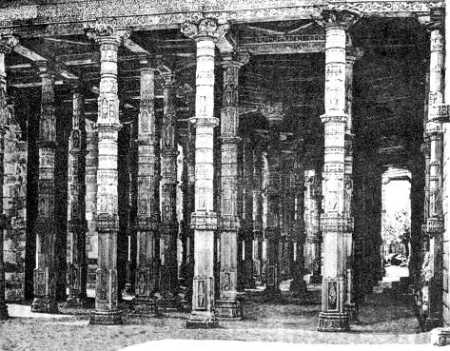

Один из храмов

Один из храмов

Из мира современных пигмеев житейских дрязг Индии, столь падшей и униженной, мы опять в мире глубокой древности, в мире Индии неведомой, великой и таинственной…

Пещеры Насика, очевидно, вырывались не одним поколением, как и не одною сектой. Первое, что в них поражает, – это грубость первоначальной работы, громадные размеры и дряхлость скульптуры на капитальных стенах, в то время как резьба и изваяния на шести колоссах, поддерживающих главную пещеру, во втором этаже, великолепно сохранились и чрезвычайно изящны. Это обстоятельство заставляет думать, что пещера была начата за много веков до своего окончания. Но когда же хоть приблизительно? Одна из приведённых санскритских надписей, находящихся на работах гораздо позднейшей эпохи (на подножии одного из колоссов) прямо указывает на 453 год до Р. Х., как на год этих пристроек, Так, по крайней мере, доказывают по астрономическим данным на этой надписи Гибсон, Бэрд, Стивенсон, Ривз и несколько учёных, воспитанных на Западе, стало быть не предубеждённых, как туземные пандиты. Да, впрочем, дата, по соединению планет, очевидна; она обозначает или 453 год до Р. Х., или 1734 нашей эры, или же 2640 лет до Р. Х., что невозможно, так как в надписи говорится о Будде и буддистских монастырях. Привожу главные и самые интересные фразы из неё по переводу, сделанному сперва доктором Стивенсоном и переправленному в коллегии санскритских правительственных пандитов в Бенаресе:

«Совершеннейшему и высшему. Да окажется сие благоприятным ему! сыном царя Кшапараты, властелина племени кшатрий (то есть воинов) и покровителя людей, владыкой Диника, лучезарным как заря, приносится сей дар сто тысяч коров пасущихся на реке Баназа вместе с рекой, а также дар злата, им, строителем сего святого пристанища богов и места для укрощения страстей браминов. Нет более желанного места, нежели это место, и даже в Прабхазе, куда стекаются сотни тысяч браминов, повторяя священный стих; ни в святом граде Гайá, ни на Крутой горе возле Дазатуры, ни на Змеином поле в Говардхане, ни во граде Пратисраи, где монастырь буддистов, ни даже и здании, воздвигнутом Депанакарой на берегу пресноводного моря (?). Это место доставляющее несравненные милости, приятное и во всех отношениях полезное для пятнистой оленьей шкуры (?) аскета.[77] Безопасная лодка, присланная в дар также им, строителем бесплатного парома, ежедневно перевозит к хорошо охраняемому берегу. Им также, строителем здания для путников и общедоступного резервуара воды, позолоченный лев был поставлен у постоянно осаждаемых толпою ворот этой Говардханы; также другой (лев) у перевоза, а ещё другой у Раматирты. Для тощего стада найдётся здесь разных родов корм; для такого стада более ста родов трав и тысячи горных кореньев припасены этим щедрым дарителем. В этой же самой Говардхане, в лучезарной горе, эта вторая пещера была вырыта по приказанию той самой благотворительной особы, в тот самый год, когда почитаемые людьми. Солнце, Сукра и Раху[78] были в полном ликовании своего восхода; в этот-то год и были дары поднесены. Лакшми, Индра и Яма,[79] освятив их, отправились назад с кликами торжества на свою колесницу, поддерживаемую заклинательными мантрами, на беспрепятственном пути;[80] когда все они (боги) уехали, то полил проливной дождь» и т. д.

Первые пещеры вырыты на конусообразном холме саженях в сорока от подножия. В главной, в 45 квадратных шагов, стоят три фигуры Будды; в боковых – лингам; затем два джайнские идола, а в верхней пещере находится идол или скорее статуя Дхармы Раджи, или Юдхиштхиры, старшего Панду, которого здесь обоготворили и которому поклоняются в собственном, в честь его воздвигнутом, храме. Затем целый лабиринт келий, очевидно, буддистских отшельников, громадная статуя Будды в лежачей позе; другая таких же колоссальных размеров и окружённая колоннами с капителями, украшенными фигурами различных зверей. Стили всех эпох, как и всех сект, перемешаны, и перепутаны как разнородные деревья в лесу.

Весьма замечательно то обстоятельство, что почти все без исключения пещерные храмы Индии вырыты в конусообразных скалах и горах, словно древние строители нарочно отыскивали такие природные пирамиды. О странной и необычайной, нигде не виданной мною, кроме Индии, форме уже замечено при описании поездки в Карли. Случай ли это, или же одно из правил религиозного зодчества тех далёких времён? И кто тут подражатель? Зодчие ли египетских пирамид, или же неизвестные строители подземных храмов Индии? Как в пирамидах, так и в храмах всё кажется геометрически рассчитанным и, подобно пирамидам, вход во храмы находится не внизу, но на известном расстоянии от подножия горы. Природа, как известно, никогда не подражает искусству, а напротив, последнее всегда старается воспроизвести формы природы. И если даже в этом сходстве между символами Египта и Индии на найдётся ничего, кроме случайности, то остаётся только сознаться, что игра случая бывает иногда необъяснима. Далее нам придётся, быть может, представить более веские доказательства тому, что Египет заимствовал многое у Индии. Не забудем, чтò начала царства фараонов совершенно неизвестны науке; а то малое, что мы успели узнать, не только не противоречит этой теории, но даже указывает на Индию, как на колыбель и первобытную родину египтян. Так в своей Истории Индии Каллука-Батта писал ещё во дни глубокой древности следующее:

«Во время царствования Висвамитры, первого царя Сома-Вангской династии, вследствие пятидневного сражения, Ману-Вена, наследник древних царей, покинутый браминами, эмигрировал со всею армией и, пройдя страну Арии и Барии, дошёл наконец до берегов Масры …»[81]

Лесли нам ответит, что «Каллука-Батта» – историк до того древний, что санскритологи до сей поры ссорятся из-за него, затрудняясь придать ему какую-либо правдоподобную эпоху и поэтому благоразумно колеблются между 2000 лет до Р. Х. и эпохой императора Акбара (т. е. как раз во времена Иоанна Грозного), то вот чтò говорит историк более современный и всю жизнь свою изучавший Египет (не в Лондоне или Берлине, по примеру многих его коллег, а и самом Египте) прямо с надписей древнейших саркофагов и папирусов, словом Генрих Брюгш-бей.

«…Повторяю, это моё непоколебимое убеждение, что египтяне пришли из Азии задолго до исторического периода и, перейдя этот мост всех наций – Суэцкий перешеек, – нашли новое отечество на берегах Нила». Есть доказательства, что во времена одиннадцатой династии египтяне вели торговлю с Аравией и берегами Индийского Океана – кто знает, с каких незапамятных времён? А надпись, найденная на скале Хамавата, гласит, что Шанкара, последний царь одиннадцатой династии, послал вельможу Ханну в Пунт или Пёнт. «Я был послан везти корабли в страну Пунта, дабы привезть домой душистой камеди, собираемой принцами Красной Земли"», сказано в надписи. Комментируя эту надпись, Брюгш-бей объясняет, что «под именем Пунта древние жители Кеми (Египта) подразумевали дальнюю страну, омываемую большим океаном, страну, полную гор и долин, изобилующую чёрным деревом и другим дорогим лесом, бальзамом, ладаном, драгоценными металлами и камнями; страну богатую, изобилующую дикими зверями, жирафами, леопардами, пантерами, большими обезьянами и длиннохвостыми макашками». Даже название обезьяны на древнеегипетском языке Каф, Кафи (у израильтян Коф) чисто санскритское – Капи.

Этому «Пунту» (очевидно, Индии) легендарные сказания уже весьма древнего Египта придавали весьма священный характер; ибо Пунт[82] (или Пент) был «первобытною обителью богов, которые именно оттуда, под предводительством А-Мона (Ману-Вена Каллуки-Батта?), Хора и Хатор отправились по направлению долины Нила и благополучно прибыли в Кеми».[83]

Недаром Хануман имеет такое родственное сходство с египетским священным киноцефалом (Cynocephalus), а эмблемы Озириса и Шивы одни и те же. Qui vivra verra!…[84]

Обратный путь в город на Пери оказался приятнее. Мы приноровились к её шагу и, въезжая в Насик, почувствовали себя бесподобными наездниками. Зато в продолжение целой недели мы едва могли ходить от боли в пояснице.

XII

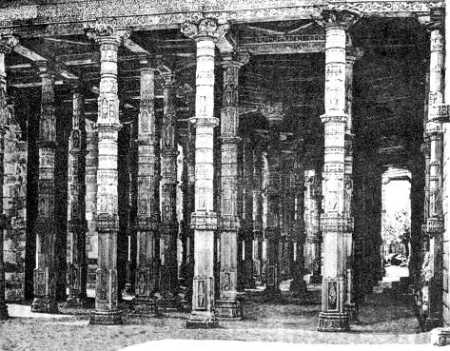

В буддийским пещерном храме

В буддийским пещерном храме

На вопрос – кто бы чтò предпочёл, если бы пришлось выбирать между слепотой и глухотой – девять из десяти всегда скорее помирятся с последней. А кому пришлось хоть раз заглянуть в один из волшебных уголков Индии, часто напоминающей вам самые фантастические и казалось бы в природе невозможные декорации Большой Парижской оперы, – этой страны мраморных кружевных дворцов и заколдованных садов, – тот вдобавок к глухоте решился бы скорее захромать на обе ноги, нежели лишиться подобных зрелищ.

Рассказывают, что великий поэт Саади раз горько жаловался на равнодушие друзей, которым будто бы надоедали его бесконечные, восторженные похвалы своей возлюбленной. «Если бы, замечал он им, вы получили хотя один раз возможность и счастье, подобно мне, увидать её дивную красу, вы вполне поняли бы мои стихи, непрестанно воспевающие – увы! так слабо и так бледно – то чарующее душу чувство, которое она внушает всякому, хотя издали увидавшему её!..» Я вполне понимаю положение влюблённого поэта, но не виню и друзей его, не видавших его возлюбленной. Поэтому я дрожу от боязни, как бы мои постоянные восторженные рапсодии об Индии не нагнали на читателей скуки друзей Саади. Но чтò же делать бедному повествователю, если на каждом шагу он открывает в своей «милой» всё новые и самые диковинные прелести! Самые тёмные её стороны, отвратительные, безнравственные, а подчас и глубоко ужасающие черты – и те полны чего-то столь дико-поэтического, незаурядного, чего никогда не встретишь ни в какой другой стране. Нередко местные сцены заставляют непривычного европейца содрогаться; но в то же время, как ночной призрак, они притягивают его, приковывают к себе внимание, и от них невозможно глаз оторвать….

Всего этого мы насмотрелись вдоволь в продолжение многих дней нашей école buissonière. Дни эти мы провели вдали от линии железной дороги, этого проблеска цивилизации, которая столь же к лицу Индии, как модная шляпка на голове полуголой перуанки, «девы солнца» Кортесовских времён.

Ежедневно бродили мы через реки и джунгли, по сёлам и развалинам старых крепостей, по просёлочным дорогам, между Насиком и Джабалпуром; днём переезжая из одной деревни в другую, частью в арбах на волах, иногда на слонах, а не то так и в пальках (в паланкинах) и верхом, а ночью – обыкновенно разбивая палатку где ни попало. В эти дни мы имели случай убедиться, насколько человек, в силу одной привычки, может сделаться властелином, хоть и пассивным, над непобедимыми для всех других и смертельно опасными климатическими условиями. В то время как мы «белые», невзирая на толстейшие пробочные топи на головах и защиту навеса, чуть не падали в обморок и положительно тлели под нестерпимо палящими лучами солнца, и когда даже туземцы-спутники обвивали лишним куском кисеи голову, наш приятель, бенгальский бабу, проезжал верхом целые мили под вертикально стреляющим в него солнцем с обнажённою головой!.. У него даже не было с собой и простого пэгери, куска лёгкой материи для тюрбана, не только шляпы. Спокойно ехал он целые часы с непокрытою ничем, кроме собственных густых волос, макушкой, и над его бенгальским черепом солнце оказывалось совершенно бессильным. Этот народ никогда не покрывает головы, кроме торжественных случаев, когда тюрбан надевается лишь как принятое украшение, как цветы на бале, во время дурбара, свадьбы или пира.

Бенгальские бабу, занимающие почти все низшие гражданские и особенно писарские должности, наводняют все железнодорожные и телеграфные станции, канцелярии, почтамты и правительственные присутственные места. Закинув через плечо белые кисейные мантии наподобие римской тоги, с голыми от колен ногами и всегда простоволосые, они гордо расхаживают на платформах станций и пред дверьми своих контор, с презрением посматривая на женственные украшения махратов, с их кольцами на пальцах ног и рук и огромными серьгами в верхней части правого уха… Они не носят сектантских знаков на лбах, как прочие индусы, и позволяют себе лишь дорогие колье, да и то редко. И однако же, в то время как страстно преданные женоподобным украшениям махраты справедливо считаются одним из храбрейших народов Индии (не раз уже заявив себя очень неприятно с этой стороны англичанам) и долгими веками войн выказали себя превосходными и храбрейшими воинами, Бенгалия, испокон века, из шестидесяти пяти миллионов своих жителей не произвела ещё на свет ни одного солдата: среди туземных войск английской армии никогда не было и нет ни одного бенгальца. Это странный, но тем не менее неопровержимый факт, которому мы долго не могли верить, но должны были наконец сдаться пред подтверждениями многих английских офицеров и самих бенгальцев. И со всем этим, однако, их нельзя назвать трусами. Если бабу и высшие классы раджей изнежены, то их земиндары (землевладельцы) и поселяне несомненно храбры. Обезоруженный правительством бенгалец идёт на тигра своей родины, самого свирепого изо всех тигров Индии, так же спокойно с дубиной, как в прежние времена шёл на него с винтовкой и ятаганом.

Поезд железной дороги останавливается в шести милях от самого города, и мы приехали в ночь; поэтому нам пришлось отправиться далее в час пополуночи в шести золочёных двухколёсных таратайках, называемых экка, и на волах. Даже невзирая на поздний час ночи, рога этих животных были вызолочены и украшены гирляндами цветов, а на ногах звенели медные браслеты. Дорога пролегала неровными, ухабистыми оврагами, густо заросшими джунглями, в которых, по приятному показанию наших возниц, постоянно играли в прятки тигры и другие четвероногие мизантропы лесов. С тиграми в эту ночь мы не знакомились, но зато в продолжение всей дороги были угощаемы концертом целого общества шакалов. Неотвязно следовали они за нами, раздирая уши своим воплем, диким хохотом и лаем. Эти милые животные здесь до того дерзки и вместе с тем трусливы, что хотя они в ту ночь бегали вокруг стаями достаточно сильными, чтобы легко поужинать не только всеми нами, но и нашими златорогими волами, ни одно из них однако не осмелилось подойти ближе нескольких шагов. Достаточно было стегнуть одного из них длинным кнутом, которым мы запаслись от змей, чтобы вся стая с невообразимым визгом далеко отбегала прочь. И однако же погонщики не пренебрегли ни одним из своих суеверных средств против нападения тигров. Они хором пели заклинательные молитвы «мантры», сыпали бетелем по дороге в знак своего уважения к лесному «радже», и после каждого куплета заставляли волов становиться на передние колена и низко наклонять в честь высших богов голову, причём лёгкая, как ореховая скорлупа, экка грозила каждый раз, вместе с седоком, перекинуться вверх дном через рога животных. Это приятное путешествие в тёмную ночь длилось пять часов. Мы достигли «гостиницы пилигримов» лишь в шесть часов утра.

Настоящая причина святости Насика, как мы узнали, не в отрезанном хоботе великанши, а в местоположении города на Годавари, вблизи источников этой реки, называемых почему-то туземцами Гангой (Гангес). Этому магическому имени, вероятно, город и обязан своими многочисленными богатыми храмами и отборным классом браминов, поселившихся на берегах реки. Два раза в год пилигримы собираются сюда молиться, и число странников превышает в такие торжественные дни даже население Насика (35 000). Чрезвычайно живописны, но столь же и грязны дома богатых браминов, построенные вдоль спуска, от центра города до самых берегов Годавари, по обеим сторонам которой тянутся целые леса узких пирамидальных храмов. И чтò ни храм, то легенда, которую каждый брамин из массы этих наследственных жуликов рассказывает на свой манер, в надежде, конечно, на приличное вознаграждение.

Самое интересное в Насике – это пещерные храмы, расположенные в пяти милях от города.

Так как приходилось долго ехать в крутую гору, то мы решились отправиться на слонах. Нам привели лучшую парочку в городе, самца и самку, на которых, по уверению хозяина, «ездил сам принц Уэльский и остался доволен». За всё удовольствие туда и назад на целый день мы сторговались по две рупии за слона, ударили по рукам и стали приготовляться.

Наши товарищи-туземцы, с малолетства привыкшие джигитовать на слонах, мигом очутились на спине у своего. Как мухи облепили они его, преспокойно рассевшись где ни попало, цепляясь за разные верёвочки сидений гораздо более пальцами ног, нежели рук и вообще представляя картину полного довольства и комфорта. Под нас, европейцев, как самую смирную из двух, приготовили слониху, на спине которой прикрепили нечто вроде двух скамеечек, на сиденье покатом на обоих боках и без малейшей опоры для спин. Недоверчиво посматривали мы на это «усовершенствованное» сиденье, но делать было нечего. Наш вожак (махут) поместился между ушами громадного животного (о росте которого несчастные подростки, показываемые в странствующих цирках Европы, дают весьма слабое понятие), а мы с постыдным чувством мурашек по всему телу кое-как влезли по лесенке на спину слонихи, ставшей по приказании махута на колена. Она носила поэтическое название Чанчули-Пери (в переводе «Деятельная Пери») и была действительно самая послушная и весёлая изо всех когда-либо виденных мною представительниц своей породы. Крепко цепляясь друг за друга, мы, наконец, подали сигнал, и махут, вооружённый железным дротиком, ткнул животное остриём его в правое ухо. Установясь сперва на передние ноги, от чего нас отбросило назад, слониха тяжело приподнялась затем на задние, и мы, едва удержавшись от падения, шарахнулись вперёд, чуть было не сбив махута с места. Но этим не окончилось ещё наше испытание. При первых шагах пери мы все четверо развалились в разные стороны, словно комки киселя…

Пришлось остановиться. Нас кое-как подобрали, причём добродушная Пери много помогала нам хоботом. Мы отправились далее. С ужасом подумывая о предстоявших нам пяти милях подобного путешествия и совестясь отказаться от поездки, мы однако с гневом отвергли постыдное предложение хохотавших товарищей привязать нас к сиденью… Чуть не пришлось мне горько раскаяться в своём самолюбии. Этот непривычный нам способ локомоции[74] являлся чем-то невообразимо фантастическим и вместе глупым. Рысью бежавшая возле важно шагавшей слонихи лошадь с багажом казалась нам с непривычной высоты каким-то малым ослёнком. Каждый шаг Пери превращал нас в акробатов, заставляя выкидывать самые неожиданные штуки. Шагнёт она правой ногой – и мы ныряем вперёд; левой – мы как сноп и валимся назад, всё время вдобавок перетряхиваемые с одного её бока на другой. Это ощущение, особенно под палящим солнцем, стало вскоре переходить в лихорадочный бред, оно являлось чем-то средним между морскою болезнью и кошмаром во сне. К довершению удовольствия, только что мы стали подниматься по каменистой, извилистой тропинке, на окраине глубокого оврага, в гору, как вдруг наша пери тяжело оступилась. Этот неожиданный толчок заставил меня окончательно потерять равновесие: сидя на задней части спины слонихи, на почётном месте экипажа, я неудержимо покатилась вниз, и в следующую затем секунду непременно очутилась бы с неприятным для своей особы изъяном на дне оврага, если бы не удивительный инстинкт и понятливость нашего умного животного. Слониха задержала моё падение со своей «покатости», буквально поймав меня налёту хвостом. Чувствуя вероятно, что я падаю, она крепко и ловко обвила хвост вокруг моего туловища и тут же, остановясь как вкопанная, стала опускаться на колена. Но природная тяжесть моя дала себя, вероятно, знать и оказалась не под силу тонкому хвосту доброго животного. Хотя Пери и не выронила меня, но зато быстро опустилась на землю и тут же тихо и жалобно замычала, вероятно размышляя, что чуть было не поплатилась за своё великодушие собственным хвостом. Так по крайней мере заявил соскочивший мигом с её головы махут, бросившийся на помощь мне и принявшийся осматривать якобы «повреждённый» хвост слонихи. И тут произошла сцена, как нельзя лучше характеризующая грубое лукавство, хитрость, жадность к наживе и вместе с тем трусость низшего класса индусов, «бескастников» (outcastes), как их здесь называют.

Сперва хладнокровно осмотрев хвост и для вящей проверки крепко дёрнув его несколько раз, он уже собирался возвратиться на своё место, но, услыхав моё неосторожное соболезнование о хвосте Пери, он внезапно и самым неожиданным образом переменил тактику. Бросившись плашмя наземь, он вдруг стал кататься по ней, испуская всё время ужасные, дикие вопли. Рыдая на всю долину, он стал приговаривать и причитать, как над покойником, стараясь уверить публику, будто «мам-сааб»[75] оторвала у его Пери хвост. «Пери навеки осрамлена (плакался он). Её супруг, свидетель позора её, гордый Айравати, прямой потомок любимого слона бога Индры, теперь отвергнет её, и ей остаётся лишь умереть»…

Так голосил махут, невзирая на все увещания сбежавшихся наших товарищей. Напрасно было доказывать ему, что «гордый Айравати» не показывал ни малейшего поползновения поступить так жестоко со своею супругой, добродушной Чанчули-Пери, о бок которой он даже в эту критическую минуту преспокойно чесал свой хобот, и что у самой Пери хвост был цел и на месте. Ничего не помогало! Тогда, выведенный из терпения наш приятель Нараян, известный силач, прибег к весьма оригинальному средству. Бросив одною рукой на землю серебряную рупию, он приподнял другою тщедушную фигурку махута за его дотти[76] и преспокойно швырнул его прямо носом на монету. Невзирая на окровавленную физиономию и даже не обращая внимания на неё, махут бросился на рупию с жадностью дикого зверя на добычу. Много раз простершись во прах пред нами, с нескончаемыми «салаамами» в знак благодарности, он стал без малейшего перехода изъявлять такую же безумную радость, какое за минуту до того выказывал горе. В заключение спектакля и в знак того, что хвост был действительно цел «молитвами сааба», он повис на нём, как виснет звонарь на колокольной верёвке, пока его силой не оторвали и не заставили вернуться на своё место.

– Неужели всё это за одну несчастную рупию? – воскликнули мы в изумлении и дружным хором.

– Изумление ваше понятно, – объявили нам индусы. – Трудно, особенно нам, не чувствовать стыда и отвращения при виде подобного унижения и жадности. Но не забудьте, что этот несчастный махут, у которого есть жена и, вероятно, дети, получает от своего хозяина номинально 12 рупий в год без содержания, а фактически последний с ним чаще расплачивается пинками, чем деньгами. Вспомните также долгие века угнетения от своих же браминов, от фанатиков-мусульман, видящих в индусе лишь нечистую гадину, наконец, от наших настоящих, высокообразованных, гуманных властителей-англичан, и вы, вместо отвращения, почувствуете, быть может, глубокое сожаление к этой карикатуре рода человеческого.

Но «карикатура» рода человеческого видимо считала себя счастливой, не чувствуя ни малейшего унижения. Сидя, поджав ноги на широкой макушке Пери, он ей рассказал про своё неожиданное богатство, и, напоминая ей, что она «божья» слониха, заставлял кланяться саабам хоботом. Пери, в превосходном расположении духа, вследствие пожертвованного ей мною целого стебля сахарного тростника, забрасывала хоботом назад и игриво дула нам через него в лицо…

XI

Из мира современных пигмеев житейских дрязг Индии, столь падшей и униженной, мы опять в мире глубокой древности, в мире Индии неведомой, великой и таинственной…

Пещеры Насика, очевидно, вырывались не одним поколением, как и не одною сектой. Первое, что в них поражает, – это грубость первоначальной работы, громадные размеры и дряхлость скульптуры на капитальных стенах, в то время как резьба и изваяния на шести колоссах, поддерживающих главную пещеру, во втором этаже, великолепно сохранились и чрезвычайно изящны. Это обстоятельство заставляет думать, что пещера была начата за много веков до своего окончания. Но когда же хоть приблизительно? Одна из приведённых санскритских надписей, находящихся на работах гораздо позднейшей эпохи (на подножии одного из колоссов) прямо указывает на 453 год до Р. Х., как на год этих пристроек, Так, по крайней мере, доказывают по астрономическим данным на этой надписи Гибсон, Бэрд, Стивенсон, Ривз и несколько учёных, воспитанных на Западе, стало быть не предубеждённых, как туземные пандиты. Да, впрочем, дата, по соединению планет, очевидна; она обозначает или 453 год до Р. Х., или 1734 нашей эры, или же 2640 лет до Р. Х., что невозможно, так как в надписи говорится о Будде и буддистских монастырях. Привожу главные и самые интересные фразы из неё по переводу, сделанному сперва доктором Стивенсоном и переправленному в коллегии санскритских правительственных пандитов в Бенаресе:

«Совершеннейшему и высшему. Да окажется сие благоприятным ему! сыном царя Кшапараты, властелина племени кшатрий (то есть воинов) и покровителя людей, владыкой Диника, лучезарным как заря, приносится сей дар сто тысяч коров пасущихся на реке Баназа вместе с рекой, а также дар злата, им, строителем сего святого пристанища богов и места для укрощения страстей браминов. Нет более желанного места, нежели это место, и даже в Прабхазе, куда стекаются сотни тысяч браминов, повторяя священный стих; ни в святом граде Гайá, ни на Крутой горе возле Дазатуры, ни на Змеином поле в Говардхане, ни во граде Пратисраи, где монастырь буддистов, ни даже и здании, воздвигнутом Депанакарой на берегу пресноводного моря (?). Это место доставляющее несравненные милости, приятное и во всех отношениях полезное для пятнистой оленьей шкуры (?) аскета.[77] Безопасная лодка, присланная в дар также им, строителем бесплатного парома, ежедневно перевозит к хорошо охраняемому берегу. Им также, строителем здания для путников и общедоступного резервуара воды, позолоченный лев был поставлен у постоянно осаждаемых толпою ворот этой Говардханы; также другой (лев) у перевоза, а ещё другой у Раматирты. Для тощего стада найдётся здесь разных родов корм; для такого стада более ста родов трав и тысячи горных кореньев припасены этим щедрым дарителем. В этой же самой Говардхане, в лучезарной горе, эта вторая пещера была вырыта по приказанию той самой благотворительной особы, в тот самый год, когда почитаемые людьми. Солнце, Сукра и Раху[78] были в полном ликовании своего восхода; в этот-то год и были дары поднесены. Лакшми, Индра и Яма,[79] освятив их, отправились назад с кликами торжества на свою колесницу, поддерживаемую заклинательными мантрами, на беспрепятственном пути;[80] когда все они (боги) уехали, то полил проливной дождь» и т. д.

Первые пещеры вырыты на конусообразном холме саженях в сорока от подножия. В главной, в 45 квадратных шагов, стоят три фигуры Будды; в боковых – лингам; затем два джайнские идола, а в верхней пещере находится идол или скорее статуя Дхармы Раджи, или Юдхиштхиры, старшего Панду, которого здесь обоготворили и которому поклоняются в собственном, в честь его воздвигнутом, храме. Затем целый лабиринт келий, очевидно, буддистских отшельников, громадная статуя Будды в лежачей позе; другая таких же колоссальных размеров и окружённая колоннами с капителями, украшенными фигурами различных зверей. Стили всех эпох, как и всех сект, перемешаны, и перепутаны как разнородные деревья в лесу.

Весьма замечательно то обстоятельство, что почти все без исключения пещерные храмы Индии вырыты в конусообразных скалах и горах, словно древние строители нарочно отыскивали такие природные пирамиды. О странной и необычайной, нигде не виданной мною, кроме Индии, форме уже замечено при описании поездки в Карли. Случай ли это, или же одно из правил религиозного зодчества тех далёких времён? И кто тут подражатель? Зодчие ли египетских пирамид, или же неизвестные строители подземных храмов Индии? Как в пирамидах, так и в храмах всё кажется геометрически рассчитанным и, подобно пирамидам, вход во храмы находится не внизу, но на известном расстоянии от подножия горы. Природа, как известно, никогда не подражает искусству, а напротив, последнее всегда старается воспроизвести формы природы. И если даже в этом сходстве между символами Египта и Индии на найдётся ничего, кроме случайности, то остаётся только сознаться, что игра случая бывает иногда необъяснима. Далее нам придётся, быть может, представить более веские доказательства тому, что Египет заимствовал многое у Индии. Не забудем, чтò начала царства фараонов совершенно неизвестны науке; а то малое, что мы успели узнать, не только не противоречит этой теории, но даже указывает на Индию, как на колыбель и первобытную родину египтян. Так в своей Истории Индии Каллука-Батта писал ещё во дни глубокой древности следующее:

«Во время царствования Висвамитры, первого царя Сома-Вангской династии, вследствие пятидневного сражения, Ману-Вена, наследник древних царей, покинутый браминами, эмигрировал со всею армией и, пройдя страну Арии и Барии, дошёл наконец до берегов Масры …»[81]

Лесли нам ответит, что «Каллука-Батта» – историк до того древний, что санскритологи до сей поры ссорятся из-за него, затрудняясь придать ему какую-либо правдоподобную эпоху и поэтому благоразумно колеблются между 2000 лет до Р. Х. и эпохой императора Акбара (т. е. как раз во времена Иоанна Грозного), то вот чтò говорит историк более современный и всю жизнь свою изучавший Египет (не в Лондоне или Берлине, по примеру многих его коллег, а и самом Египте) прямо с надписей древнейших саркофагов и папирусов, словом Генрих Брюгш-бей.

«…Повторяю, это моё непоколебимое убеждение, что египтяне пришли из Азии задолго до исторического периода и, перейдя этот мост всех наций – Суэцкий перешеек, – нашли новое отечество на берегах Нила». Есть доказательства, что во времена одиннадцатой династии египтяне вели торговлю с Аравией и берегами Индийского Океана – кто знает, с каких незапамятных времён? А надпись, найденная на скале Хамавата, гласит, что Шанкара, последний царь одиннадцатой династии, послал вельможу Ханну в Пунт или Пёнт. «Я был послан везти корабли в страну Пунта, дабы привезть домой душистой камеди, собираемой принцами Красной Земли"», сказано в надписи. Комментируя эту надпись, Брюгш-бей объясняет, что «под именем Пунта древние жители Кеми (Египта) подразумевали дальнюю страну, омываемую большим океаном, страну, полную гор и долин, изобилующую чёрным деревом и другим дорогим лесом, бальзамом, ладаном, драгоценными металлами и камнями; страну богатую, изобилующую дикими зверями, жирафами, леопардами, пантерами, большими обезьянами и длиннохвостыми макашками». Даже название обезьяны на древнеегипетском языке Каф, Кафи (у израильтян Коф) чисто санскритское – Капи.

Этому «Пунту» (очевидно, Индии) легендарные сказания уже весьма древнего Египта придавали весьма священный характер; ибо Пунт[82] (или Пент) был «первобытною обителью богов, которые именно оттуда, под предводительством А-Мона (Ману-Вена Каллуки-Батта?), Хора и Хатор отправились по направлению долины Нила и благополучно прибыли в Кеми».[83]

Недаром Хануман имеет такое родственное сходство с египетским священным киноцефалом (Cynocephalus), а эмблемы Озириса и Шивы одни и те же. Qui vivra verra!…[84]

Обратный путь в город на Пери оказался приятнее. Мы приноровились к её шагу и, въезжая в Насик, почувствовали себя бесподобными наездниками. Зато в продолжение целой недели мы едва могли ходить от боли в пояснице.

XII

На вопрос – кто бы чтò предпочёл, если бы пришлось выбирать между слепотой и глухотой – девять из десяти всегда скорее помирятся с последней. А кому пришлось хоть раз заглянуть в один из волшебных уголков Индии, часто напоминающей вам самые фантастические и казалось бы в природе невозможные декорации Большой Парижской оперы, – этой страны мраморных кружевных дворцов и заколдованных садов, – тот вдобавок к глухоте решился бы скорее захромать на обе ноги, нежели лишиться подобных зрелищ.

Рассказывают, что великий поэт Саади раз горько жаловался на равнодушие друзей, которым будто бы надоедали его бесконечные, восторженные похвалы своей возлюбленной. «Если бы, замечал он им, вы получили хотя один раз возможность и счастье, подобно мне, увидать её дивную красу, вы вполне поняли бы мои стихи, непрестанно воспевающие – увы! так слабо и так бледно – то чарующее душу чувство, которое она внушает всякому, хотя издали увидавшему её!..» Я вполне понимаю положение влюблённого поэта, но не виню и друзей его, не видавших его возлюбленной. Поэтому я дрожу от боязни, как бы мои постоянные восторженные рапсодии об Индии не нагнали на читателей скуки друзей Саади. Но чтò же делать бедному повествователю, если на каждом шагу он открывает в своей «милой» всё новые и самые диковинные прелести! Самые тёмные её стороны, отвратительные, безнравственные, а подчас и глубоко ужасающие черты – и те полны чего-то столь дико-поэтического, незаурядного, чего никогда не встретишь ни в какой другой стране. Нередко местные сцены заставляют непривычного европейца содрогаться; но в то же время, как ночной призрак, они притягивают его, приковывают к себе внимание, и от них невозможно глаз оторвать….

Всего этого мы насмотрелись вдоволь в продолжение многих дней нашей école buissonière. Дни эти мы провели вдали от линии железной дороги, этого проблеска цивилизации, которая столь же к лицу Индии, как модная шляпка на голове полуголой перуанки, «девы солнца» Кортесовских времён.

Ежедневно бродили мы через реки и джунгли, по сёлам и развалинам старых крепостей, по просёлочным дорогам, между Насиком и Джабалпуром; днём переезжая из одной деревни в другую, частью в арбах на волах, иногда на слонах, а не то так и в пальках (в паланкинах) и верхом, а ночью – обыкновенно разбивая палатку где ни попало. В эти дни мы имели случай убедиться, насколько человек, в силу одной привычки, может сделаться властелином, хоть и пассивным, над непобедимыми для всех других и смертельно опасными климатическими условиями. В то время как мы «белые», невзирая на толстейшие пробочные топи на головах и защиту навеса, чуть не падали в обморок и положительно тлели под нестерпимо палящими лучами солнца, и когда даже туземцы-спутники обвивали лишним куском кисеи голову, наш приятель, бенгальский бабу, проезжал верхом целые мили под вертикально стреляющим в него солнцем с обнажённою головой!.. У него даже не было с собой и простого пэгери, куска лёгкой материи для тюрбана, не только шляпы. Спокойно ехал он целые часы с непокрытою ничем, кроме собственных густых волос, макушкой, и над его бенгальским черепом солнце оказывалось совершенно бессильным. Этот народ никогда не покрывает головы, кроме торжественных случаев, когда тюрбан надевается лишь как принятое украшение, как цветы на бале, во время дурбара, свадьбы или пира.

Бенгальские бабу, занимающие почти все низшие гражданские и особенно писарские должности, наводняют все железнодорожные и телеграфные станции, канцелярии, почтамты и правительственные присутственные места. Закинув через плечо белые кисейные мантии наподобие римской тоги, с голыми от колен ногами и всегда простоволосые, они гордо расхаживают на платформах станций и пред дверьми своих контор, с презрением посматривая на женственные украшения махратов, с их кольцами на пальцах ног и рук и огромными серьгами в верхней части правого уха… Они не носят сектантских знаков на лбах, как прочие индусы, и позволяют себе лишь дорогие колье, да и то редко. И однако же, в то время как страстно преданные женоподобным украшениям махраты справедливо считаются одним из храбрейших народов Индии (не раз уже заявив себя очень неприятно с этой стороны англичанам) и долгими веками войн выказали себя превосходными и храбрейшими воинами, Бенгалия, испокон века, из шестидесяти пяти миллионов своих жителей не произвела ещё на свет ни одного солдата: среди туземных войск английской армии никогда не было и нет ни одного бенгальца. Это странный, но тем не менее неопровержимый факт, которому мы долго не могли верить, но должны были наконец сдаться пред подтверждениями многих английских офицеров и самих бенгальцев. И со всем этим, однако, их нельзя назвать трусами. Если бабу и высшие классы раджей изнежены, то их земиндары (землевладельцы) и поселяне несомненно храбры. Обезоруженный правительством бенгалец идёт на тигра своей родины, самого свирепого изо всех тигров Индии, так же спокойно с дубиной, как в прежние времена шёл на него с винтовкой и ятаганом.