Страница:

Но, может, девушки были разные, может, одну звали Генриетта, а еще была и маленькая Габриель в том же Люксембургском саду:

Это была девушка шестнадцати лет,

Звали эту девушку, звали Мариетт…

Каждый вечер звали в Люксембургский сад,

Там, где за решеткою темен Одеон…

В воскресенье вечером, в сутолке карет

Промелькнул знакомый, бархатный берет…

В том же 1911 на скамейках и в кафе Люксембургского сада сиживали Анна Ахматова-Гумилева и Амедео Модильяни («Звенела музыка в саду / Таким невыразимым горем. / Свежо и остро пахли морем. / На блюде устрицы во льду), но они, по понятным причинам, старались избегать встреч со знакомыми, с русскими, с петербуржцами, так что даже расторопный Анненков об их жестоком романе не знал.

В Люксембургском саду коричневая зелень:

Под навесом сидят музыканты

В форменных фуражках

И играют мелодию Дебюсси…

… Я сижу на скамейке,

Курю папиросу

Ни о чем не думаю,

Кроме маленькой Габриель…

Детские кораблики в бассейне под фонтаном

И детская печаль по Габриель.

Что же до Мариетты, то, похоже, была она не одна (сколько глупостей поспеет натворить человек за неделю, когда он молод, и полон сил, и на работу ему ходить не надо, а ходит он бознать куда). Сам Анненков и послушные ему биографы чаще всего называют все же имя юной парижанки Генриетты Мавью, которая была и натурщицей и возлюбленной молодого русского (вот вам и космополитическая любовь).

Как вспоминал сам Анненков, его Генриетта была связана с какой-то парижской шпаной, с апашами, и для мирного Петербурга в этом была некая экзотика (как в ресторанной и окраинно-панельной жизни Блока), так что она с непременностью должна была проявиться в стихах начинающего (все еще начинающего) поэта-художника. В стихотворении Rue de la Gaité поэту чудятся капли крови на тротуаре и прочие таинственные следы уголовной жизни Парижа…

В целом же, город художников, Лувра, кабаков, музыки и прелестных дам крепко держал любвеобильного питерца в своих тенетах, однако Анненкову удалось выбраться и на берег моря, в облюбованную художниками экзотическую Бретань. В первый раз молодому общительному петербуржцу подвернулась работа (или, как говорили поздней, халтура – кстати, Анненков, и тогда, молодым, да и позднее, ко всякой халтуре относился серьезно: «работа есть работа») – нужно было проиллюстрировать научную диссертацию какого-то биолога, и Анненков (уже успевший к тому времени показать свои работы в Салоне Независимых) уехал в крошечный городок Роскоф, что в Северном Финистерре, в стране Леон.

В древней Бретани и самый крошечный городок может похвастать ценными памятниками старины, лаврами былых побед и разбоев, плодами вековых трудов. Роскоф стоит у самого входа в пролив Па-де-Кале, отсюда уходили в плаванье рыбаки, авантюристы и пираты, здесь в старину разворачивались морские баталии, сюда не раз вторгались англичане. Здесь праздновала свадьбу с дофином Мария Стюарт, здесь же она отбывала ссылку. Со здешнего берега открывается пленительный вид на Морлесскую бухту, а над берегом высится Храм Божьей Матери. К востоку же от Старого Порта стоит ХVII века часовня Сен-Барб, о которой молодой петербургский художник и поэт Юрий Анненков вспоминал в стихах:

Храм ХVI–ХVII вв стоит и ныне над берегом, а в бретонских музеях и поныне вспоминают русского художника. Здесь он написал тогда свой «Городок в Бретани», «Пьяных рыбаков» и «Ночь в Бретани», а позднее также «Вечер в Бретани», «Гавань в Бретани» и еще и еще. Анненков ностальгически вспоминал о своей бретонской молодости в «Дневнике встреч», вспоминал о «дружбе с загорелыми и заскорузлыми моряками в клеенчатых куртках», вспоминал про «зеленое море, черные силуэты бретонок в кружевных головных уборах, прибрежные камни и скалы, ночную игру маяков, цокот деревянных сабо».

На желтой скале, над самым морем

В далекие времена поставили храм.

Старый Порт, старинные роскофские улочки и прохлада храмов навевали молодому русскому ностальгию по ушедшему, о чем он по возвращении на родину и сообщил читателям «Сатирикона»:

В общем, скучновато бывало иногда в Бретани тогдашнему петербуржцу. Блок, отдыхавший в ту пору с супругой совсем неподалеку от Анненкова (но конечно, не подозревавший еще ни о соседстве ни о самом о существовании своего будущего иллюстратора), просто с ума здесь сходил от тоски, мечтая, чтобы хоть мировая война началась что ли. Здесь же, в Бретани, Блок написал об этой скуке прекрасное стихотворение – про визит военной эскадры, про пылинку на ноже карманном…

Я хотел бы стать святым аббатом.

В час набегов и восстаний

Пробуждать селение набатом

Где-нибудь в трагической Бретани.

$Но, увы, не стоит быть аббатом.

Нет ни бунтов больше, ни восстаний.

Напоен покоем каждый атом

Там вдали, в лирической Бретани.

Впрочем, Анненкову было все же не так скучно, как женатому Блоку. К тому же он и работу должен был закончить на местной биостанции…

Биостанция в Роскофе была старинная, знаменитая. Она была основана в 1872 году профессором Лаказом-Дютьером и размещалась в двух старинных зданиях, уцелевших аж от ХVII века. Позднее воспоминанья о знаменитой станции и ее основателе, может, приходили в голову Анненкову, ибо как раз на парижской улице Лаказа (в ХVI округе) проходили знаменитейшие эмигрантские собрания и чтения, например, читал свои произведения В.В. Набоков, чьи восторженные описанья мельчайшей фауны, попавшей на стеклышко микроскопа, Анненков отчасти то ли предвосхитил, то ли повторил в своих примечаниях к «Портретам»:

«Стоит только повнимательней заглянуть в стекло микроскопа, проследить – с какой медлительной пышностью расплываются и видоизменяются окрашенные препараты, чтобы открыть неисчерпаемый источник графических и живописных откровений. Художники напрасно пренебрегают микроскопом, сквозь чечевицы его стекол на нас смотрит новая природа, ничем не схожая с той, что мы видим невооруженным глазом и способная обогатить багаж наших зрительных впечатлений».

Сообразительный Анненков высказал предположение, что именно это зрелище навеяло высокообразованному Кандинскому его абстрактно-микробные цветные феерии. Дерзкий Анненков высказал предположение, что эти прославленные феерии лишь точные (даже фотографически-точные, но все же разноцветные) копии того, что видит человек через линзу микроскопа. Встав на почву этих дерзостных гипотез, выскажу предположение, что именно студенческие воспоминания о работе с микроскопом вызывают столь дружное пристрастие нынешних парижских врачей к этим шедеврам гениального Vassily Kandinsky. Попав в приемную очередного парижского врача – не обязательно дантиста или дерматолога (которым, как известно, столь многим обязана жизнь искусства), но и кардиолога, и офтальмолога, я лихорадочно ищу на стене Кандинского, а потом уж здороваюсь с пациентами и худо-бедно перевожу на французский русскую фразу «Кто последний?». Репродукция Кандинского с пестрой микроскопической россыпью на стене – залог современного уровня бесплатной парижской медицины…

В тех же автобиографических примечаниях к своим «Портретам» Анненков рассказывает, что работа над рисунками для диссертации профессора-турка (у него было скромное имя Зиа-Бен-Нафильян и диссертация его была посвящена актиниям) так увлекла его, что он остался на роскофской биостанции до осени и без устали делал рисунки морской флоры и фауны. Об этом увлечении он так вспоминал в упомянутых выше примечаниях к «Портретам»:

«Я с увлечением наносил на бумагу мельчайшие подробности хрящеобразной кожи рыбы-луны, морского ежа, пульсирующих внутренностей прозрачного кальмара или сеть нежнейших пузырьков и крапинок расплывчатых и трепетных актиний всех оттенков палитры, знакомой человеку и еще иной. Постепенно я с головой ушел в эту работу, захваченный неожиданным великолепием красок и линий».

Напомню, что задолго до Анненкова, почти на том же бретонском берегу, неподалеку от Роскофа, в Примеле, открывая многообразие мира, так же увлеченно рисовали морских чудо-рыб, купленных у рыбаков-соседей, два молодых русских мирискусника – Александр Бенуа и его племянник Женя Лансере.

Для молодого авангардиста Анненкова это тоже было открытием небывалого мира. Чудеснейшего из миров – Божьего мира, бывшего, впрочем, и до нас с вами (и уж конечно, до всех авангардов) неоднократно открытым…

Анненков не стыдился своих восьми акварелей, написанных для диссертации турка-зоолога, в том же 1912 году изданной в Париже, он включал их позднее даже в списки самых серьезных своих работ. Вообще, он не гнушался никакой работой. Чуть позднее, уже в голодающем Петрограде, он сделал 60 рисунков для книги «Земля, вода и воздух», вышедшей в знаменитом издательстве карикатуриста Зиновия Гржебина (того самого, которого он вывел позднее в своей «Повести» под именем процветавшего даже в голодном Петрограде доктора Френкеля).

При иллюстрировании научных книг тоже нужна твердая рука, большая точность. Это высокое (и высоко ценимое издателями) искусство. Из моих однокурсников-художников первым, помнится, этим искусством овладел мой друг-художник Саша Гуревич. Его изображения сердечно-сосудистой системы были ошеломляющими. Недаром он первым из иногородных студентов-художников получил московскую прописку и первым купил кооперативную квартиру…

Что до Юрия Анненкова, то в Петербург он вернулся из Парижа (через Швейцарию) перед войной, вернулся уже вполне себя зарекомендовавшим художником. Если впервые в парижском Салоне Независимых (в 1911 году) он выставлял лишь свои эскизы несостоявшейся церковной стенописи, то в 1913 году он выставил уже три пейзажных картины на французские темы.

Вернулся он домой обогащенный достижениями разнообразных «измов», главным образом, сюрреализма и кубизма, кое-какого «симультанизма», в общем, был пылкий «футурист». Хотя к первым актам рождения русского футуризма он опоздал, зато приехал к самому пику футуризма (и кубофутуризма) и везде успел поучаствовать.

Уже в 1913 году он дебютировал в качестве художника-декоратора в театре Николая Евреинова «Кривое зеркало»: оформил спектакль «Хомо сапиенс».

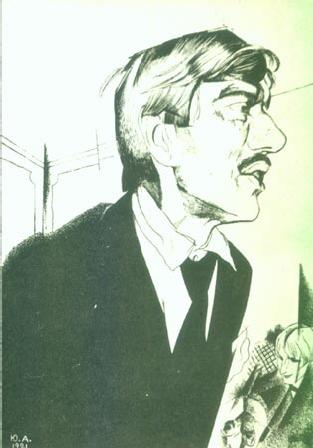

По возвращении Анненков пишет картины, а еще чаще рисует карикатуры и шаржи для «Сатирикона» и «Аргуса», «Лукоморья», «Театра и искусства», «Солнца России», «Весны», для домашнего журнала дачного соседа Корнея Чуковского – знаменитой уже тогда «Чукоккалы».

Война почти не изменила жизнь столичных художников. Изменилось только название города, побольше стало официального патриотизма в этом космополитическом городе, который с патриотическими целями был переименован в Петроград. От реальной защиты отечества художникам и поэтам (и хилякам, как Кузмин, и молодым детинам, вроде Маяковского) удалось отвертеться. Одни объявили себя убежденными противниками мировой бойни, другие отвертелись молча. Одним помогли это сделать родственники (как Шагалу), другим М. Горький (как Маяковскому). На войну ушли два петроградских героя – Николай Гумилев и Бенедикт Лившиц (оба позднее были расстреляны большевиками)…

Анненков подолгу жил теперь на семейной даче в Куоккале, а в городе посещал пронинские богемные подвалы – сперва «Бродячую собаку», потом «Привал комедиантов» и, конечно, бывал в театрах, в салонах авангарда, на дружеских попойках.

К 1916 году укрепляется репутация молодого Анненкова как художника-портретиста, одного из лучших в столице портретистов. За последующие семь лет он создает настоящую портретную галерею русских писателей, артистов, художников – пишет портреты Горького, Ахматовой, Бенуа, Ремизова, Кузмина, Гржебина, Чуковского, Сологуба, Пастернака, Евреинова, Хлебникова, Судейкиной-Глебовой, Пудовкина…

Первые портреты-шаржи Анненков начал рисовать вскоре по возвращении из-за рубежа – у себя на даче, в мирной, комфортабельной и веселой Куоккале: рисовал в альбом «Чукоккала» у соседа Чуковского, рисовал мирное семейное сборище на даче у знаменитых здешних хозяев лавки – у Вейалайненов. Позднее, все глубже погружаясь в журнальную работу и забавы петроградской богемы, ближе знакомясь с гениями и звездами Серебряного (все еще серебряного) века, Анненков начинает свою знаменитую серию портретов. В них поначалу еще много от шаржа и карикатуры. Одни (вроде портрета Распутина) сделаны исподтишка, другие с согласия терпеливых и терпимых героев. Вот Ремизов, например, по воспоминаниям Анненкова, даже одобрял карикатуру. «По мне: лучший портрет тот, – написал Ремизов, – где карикатурно, а значит, не безразлично».

«Впрочем, работая над портретом Ремизова, – комментирует эти слова сам Анненков, – я отнюдь не думал о «карикатуре». Я просто старался, как во всех других моих портретах, переложить видимое в графические (или в иных случаях – живописные) формы. Это, конечно, нельзя назвать «воспроизведением натуры». Это только ее графическая (или живописная) квинтэссенция. В искусстве форма завладевает видимым и ощущаемым, завладевает содержанием, сюжетом, и, завладев ими, сама превращается в них».

Я думаю, что это, вполне обиходное для тех времен кредо нуждается в кратких уточнениях. Анненков настойчиво напоминает, что он был как-никак футурист и кубист. Кубизм и футуризм он привез в своем багаже из Франции, но мог бы увлечься ими в родном Питере, в Москве или даже в Тифлисе. Конечно, ноги у кубизма росли из Парижа. Парижская легенда утверждает, что увидев пейзаж Жоржа Брака «Дом в Эстаке», знаменитый Матисс воскликнул «Слишком много кубизма». С тех пор стараниями того же Брака, изобретательного Пикассо и их последователей кубизма стало еще больше. Кубизм, как отмечают знатоки, означает отход от визуальной достоверности, от создания некоего подражанья природе на холсте или в камне к созданию самоценного произведения искусства. По наблюдению Николая Бердяева, «кризис живописи как бы ведет к выходу из физической материальной плоти в иной, высший план». Кубисты расширяют пределы оптического видения, уничтожают перспективу, рассматривают предметы с нескольких точек зрения, и многомерность пространства вводит в картину четвертое измерение – время. Однако в отличие от футуристического динамичного времени, у кубистов время представляет «статичную» субстанцию… Что же до русского кубо-футуризма, то он стремился соединить динамику и статику. Анненков тоже говорил о соединении футуризма с кубизмом, но до него этим занимался Малевич. Развитием кубизма занимались до Анненкова также и Гончарова, и Бурлюк, и Эстер, а еще весной 1913 года наметилось сближение группы «Гилея» с «Союзом молодежи», так что Анненкова не называют среди столпов и основоположников русского авангарда.

И все же они несомненны все эти искания в его знаменитых портретах, да он и сам, как вы отметили, пишет о своем футуризме, кубизме и поисках новой графической формы.

Как сообщает герой анненковской «Повести», первая, «сезанновская» фаза кубизма была уже пройдена русскими, равно как и следующая, аналитическая форма. Авангардисты шли дальше – к конструктивизму, супрематизму.

Есть две любопытные записи в дневнике К. Чуковского. Когда кто-то в «Современной литературе» предложил для оформления пьесы Гумилева кандидатуру Анненкова, Горький сказал:

«Но ведь у него будут все треугольники».

Это было в конце 1919 года. А когда в начале 1923 Чуковский сказал Маяковскому, что Анненков хочет написать его портрет, и Маяковский согласился на это, в их разговор вмешалась Лиля Брик. «Как тебе не стыдно, Володя. Конструктивист – и вдруг позирует художнику…»

Лиля Брик и ее муж, искусствовед и чекист, лучше прочих знали, что считалось авангардным в начале 1923.

Вообще, самые боевые из авангардистов не считали Анненкова достаточно смелым новатором. Обозревая выставку «Мира искусства» в 1922 году, признанный авангардист-искусствовед и комиссар Николай Пунин объявил в журнале «Жизнь искусства», что благополучная эта выставка произвела на него впечатление ретроградное и даже атавистическое, а завершил он свою статью пассажем, прямо направленным против Анненкова:

«…благополучие это никак не разрушается присутствием на выставке Анненкова… В участии Анненкова ничего, собственно говоря, неожиданного нет. За ним почему-то утвердилась слава новатора, даже футуриста, а между тем художник он всякий или никакой, как угодно: ведь правда же он гораздо больше литератор, чем художник…»

Комиссар Пунин был великий знаток искусства, о чем восхищенно писала среди прочих дам и его возлюбленная Анна Ахматова, однако в 1921 году она все же позировала для портрета Анненкову, а в 1922 году, когда так безоговорочно развенчал его Пунин, Анненков-портретист, пожалуй, уже достиг вершины своей славы, так что если уж позировать кому-нибудь для портрета знаменитой Анне, то уж лучше умеренному футуристу Анненкову, чем прославленному Пикассо, который сотворит из красивой женщины зубастое «складное чудовище» (выражение Бердяева, который объяснял, что эти пикассовы чудища – «демонические гримасы скованных духов природы»). У Анненкова хоть на человека будешь похож. Хотя и на его портретах приходилось моделям претерпеть кое-какие физические потери. Скажем, Анненков любил оставлять на своих портретах ненарисованной вторую половину лица, то-есть, персонажи представали одноглазыми – как, скажем, на «Автопортрете» или портрете Андре Жида, который многие считают истинным шедевром Анненкова. Впрочем, никто не жаловался на эти мелкие физические потери, соглашаясь, что «графическую квинтэссенцию» характера Анненкову удалось передать. Может, даже не вопреки, а благодаря этой одноглазости…

Серьезный искусствовед Б. Берман лет 60 спустя попытался подытожить эти упреки Анненкову в серьезном (правда, еще доперестроечном) московском журнале «Искусство». Искусствовед писал, что блестящий рисовальщик Анненков широко применяет в своих портретах «кубистические сдвиги», но снимает трагический аспект приема путем эстетизации рисунка. То же касается и кубистического «гранения», а равно и заимствованного им у футуристов «симультанизма» («стремясь передать движение, они соединяли в одном изображении несколько положений движущегося предмета»). У Анненкова, отмечает искусствовед, это «приобретает по существу, декоративный характер»:

«Таким образом происходит эстетизация футуристического приема, его первоначальный смысл как бы «выхолащивается». Более того, прием трансформируется в направлении прямо противоположном той системе, для которой он был создан – ведь футуризм, как известно, стоял на позициях крайнего антиэстетизма».

Столь же несерьезным считает современный искусствовед отношение Анненкова к эксцентрике, которая «может быть важным средством истолкования жизненных явлений»:

«В рисунках же Анненкова, – писал Б. Берман, – эксцентрика превращается просто в забавную игру, она призвана лишь удивить и развлечь зрителя, не более того»

Далее искусствовед цитирует маститого современника Анненкова (Я. Тугенхольда), который писал, что «Анненковская эксцентричность, показавшаяся Петербургу последним словом искусства, не органична, а наносна и поверхностна».

В качестве примеров такой эксцентрики искусствоведы приводят муху, которая сидела на портрете Ремизова, а потом стала к месту и не к месту гулять по прочим портретам, а также упомянутое уже «одноглазие» – немотивированное исчезновение одного глаза, которое, по мнению искусствоведа Бермана, возможно, и «срабатывает» в «Автопортрете» насмешника-художника, но «совершенно не «срабатывает» в портретах Жида, Гржебина и, тем более, Ходасевича, а «воспринимается как эффектный кунштюк, лишенный всякого содержательного значения и превратившиеся в своего рода «эксцентрический штамп».

Проанализировав разнообразные «неорганичные» для Анненкова заимствования из разнообразных тогдашних «измов», современный искусствовед соглашается с тем, что Анненков хорошо знал свою публику, был сам плоть от плоти этой интеллигенции, знал, что ей может понравиться (привитый мирискусниками эстетизм плюс что-нибудь авангардное), и – никогда не ошибался.

И правда ведь, портреты Анненкова были очень знамениты в 20-е годы в Петрограде, да и позднее – в русской диаспоре…

Увидев впервые живого Корнея Чуковского, супруга наркома Луначарского актриса Розенель сразу его узнала и объяснила, что «он похож»… Понятно, на что был «похож» автор «Мойдодыра» – на свой анненковский портрет, точнее, на два портрета и картинку из детской книжки. То, что футурист-авангардист Анненков делал людей на портретах похожими – большая заслуга для молодого авангардиста (кто ж узнает в «складных чудищах» Пикассо красавиц, даривших ему свою любовь?). К тому же была в Анненковских портретируемых некая загадка и некая излишняя значительность (недаром же столь многих из них большевики вскоре поставили к стенке).

Многие искусствоведы считают, что действительно была в этих портретах «квинтэссенция» характера, таланта, мысли…

Об этом можно спорить, теперь спорят, да и в 20-е годы спорили. На пунинский окончательный приговор Анненкову («Художник всякий и никакой, кроме того он «живой» человек») пылко отозвался тогда же молодой художник-эксцентрик из ФЭКСов (а позднее немолодой и знаменитый кинорежиссер, творец киношной «ленинианы») Сергей Юткевич:

«Последние строки иронического отзыва почтенного теоретика становятся сейчас для нас самой большой похвалой. «Живой человек», обладающий легким, веселым мастерством, буйный еретик, а не сухой догматик высиженных теорий, особенно нужен сейчас, когда вокруг искусства бродят угрюмые тени, которые время от времени потыкав кистью и вклеив кусок какой-нибудь дряни, с мрачным видом, с одобрения непуганных критиков, объявляют себя Колумбами давно открытых америк».

Заметьте, что Анненков был своим у эксцентриков-«фэксов», у молодых из «Союза молодых», у футуристов, у почтенных мирискусников и у комиссаров – везде поспел.

Один из современных искусствоведов изумленно пишет, что создается впечатление, что это разные Анненковы. Позднее, когда на место вконец испуганных критиков стали приходить чуть менее испуганные, этот наблюдательный искусствовед (Б. Берман) попытался определить место не вполне авангардного Анненкова в своих «Заметках о Юрии Анненкове» (журнал «Искусство» № 2 за 1985 г.): «Известно, что в сложные переломные эпохи (каковой и была эпоха первых лет революции) наряду с явлениями, четко определившимися и выражающими полярные художественные тенденции, для искусства очень характерно и возникновение явлений промежуточных, попытки найти компромиссные, упрощенные решения существующих проблем. В этом смысле Анненков, весьма отчетливо выявивший эти качества, присущие и некоторым другим мастерам, был фигурой для своего времени очень показательной и значительной».

Появления этих московских наблюдений старому Анненкову оставалось ждать всего лет десять, но он их не дождался. Впрочем, не следует за него огорчаться, ибо уже к 1922 году, до которого дошел сейчас наш рассказ, Анненков на такую поднялся высоту в Советской России и Российской Совдепии, таких начал рисовать знаменитых людей, что и сказать страшно. Впрочем, прежде чем рассказывать об этих вершинах заказного творчества художника и его карьеры, надо все же вернуться к пропущенным нами судьбоносным и страшным годам 1917–1922…

Дорогу на Олимп осилит идущий

Из нашего рассказа о жизни и творчестве Анненкова до 1924 года как-то ненароком выпали события, довольно решительно изменившие обстановку, в которой отныне жили и творили свои произведения искусства наш герой, художник и писатель Юрий Анненков, его друзья, его коллеги и, вообще, его соотечественники. Мы поступили точно добродушный грузин из старого анекдота, который спрашивает бледнолицего курортника из России: «Друг, это правда, что у вас там была какая-то заварушка в 17-м?». Байка эта казалась довольно смешной нашему поколению русских, еще из детсада усвоившему, что благодаря «великой октябрьской революции» и сверхчеловеческой гениальности Ленин-Сталина в отсталой России впервые заколосились нивы, и обездоленная планета Земля получила некую надежду на что-либо подобное «нашему счастливому детству». Позднее мы, конечно, услышали кое-что о морях крови и насилия, к которым привел Россию бандитский «октябрьский» путч. Однако, мы при этом наивно поверили, что все это натворила лишь кучка бандитов, рвавшихся к власти. Впрочем, опасаюсь, что новые поколения моих просвещенных соотечественников, подобно анекдотическому грузину из горного селения, забыли, о чем идет речь. А уж что касается заграничных иностранцев, те и вовсе не помнят этих наших с вами «исторических событий» вековой давности. Вот совсем недавно, в ответ на вопрос французской газеты к читателям о том, какое событие они считают самым значительным в страшном ХХ веке, французы дружно ответили, что конечно же, Студенческую Революцию 1968 года, когда всякий грамотный чудак мог бесплатно получить красную книжечку с цитатами из Мао, а девушки из приличных парижских семей могли без былых колебаний переспать с кем угодно (желательно все же с черным или с арабом, чтоб у гостей французской столицы не развился, не дай Бог, комплекс неполноценности).