Страница:

Немолодого русского человека подобное забвение Великих Русских кровопусканий может обидеть. Меня оно, во всяком случае, обижает. Так что, я стараюсь напомнить при случае и про «заварушку» 1917, и про голод 1919–1920, и про крестьянский геноцид 1928, и про незабываемый 1937… Так вот, несколько слов о «заварушке» 1917 и последующих семи годах жизни нашего героя..

Понятно, что интеллигент, сын бывшего народовольца Юрий Анненков горячо, приветствовал революцию, которую так давно и нетерпеливо ждала столичная интеллигенция, изнывавшая от скуки и отсутствия ярких впечатлений. Но вот, наконец, война, наконец, падение монархии и – революция. Правда, февральская революция показалась интеллигенции скучноватой, несколько слишком бархатной или, как ныне говорят, оранжевой.

«Что может быть скучнее февральской революции?» – вопрошал позднее Анненков в своей «Повести о пустяках». Однако большевистский октябрьский переворот пообещал развеять февральскую скуку. Стало весело, но потом на повестку дня встали борьба за выживание, борьба с голодом и холодом, приспособление к власти, страх смерти и, конечно, конкурентная борьба за первенство в искусстве. В ней поначалу решительно стали брать верх авангардисты, которым представили привилегии и кое-какие возможности. Однако вскоре и трудности появились, доселе в столице неслыханные. Пришел голод. Служебные «пайки», от которых зависело выживание, давала сама власть, а условием их выдачи было активное и беззаветное сотрудничество с разбойной властью.

Интеллигенция активно сотрудничала с властью. А что ей оставалось делать?

Талантливый и многосторонний молодой художник Анненков сделал в те годы самые знаменитые и престижные свои творения, о которых вспоминал до самой смерти. Началось с поэмы Блока «Двенадцать», которую предложил ему проиллюстрировать его гимназический друг Самуил Алянский, открывший издательство «Алконост». Анненков с радостью взялся за эту престижную работу. Как он вспоминал позднее, он, как и все юные студенты в столице, увлекался кабацкой лирикой Блока:

«…в отдельном кабинетике, с красным диванчиком, один из нас, первокурсников, читал вслух стихи Блока. Непременно Блока. Стакан за стаканом, страница за страницей. Окурки в тарелках, чайная колбаса, салат из картошки».

– Я уесь Незнакомка. Хотите ознакоумиться?

«Девочка» Мурка из «Яра», что на Большом проспекте, клянчила:

– Карандашик, угостите Незнакомку. Я прозябла.

Две девочки от одной хозяйки с Подъяческой улицы, Сонька и Лайка, одетые как сестры, блуждали по Невскому (от Михайловской улицы до Литейного проспекта и обратно), прикрепив к своим шляпам черные страусовые перья.

– Мы пара Незнакомок, – улыбались они, – можете получить электрический сон наяву. Жалеть не станете, миленький-усатенький (или хорошенький-бритенький, или огурчик с бородкой)…»

Так вспоминал о блоковской популярности былой знаток петербургского полусвета Юрий Анненков полстолетия спустя, объясняя, какой неожиданностью для него было появления нового, революционного Блока, заговорившего языком улицы. Блок требовал от всей интеллигенции, чтоб она слушала музыку революции.

И уличная девка появилась в поэме Блока новая, попроще, без страусовых перьев, но с незажившим шрамом от ножа. Появилась гулящая Катька. Анненков, готовя иллюстрации для поэмы «Двенадцать», уделил Катькиному портрету особое внимание, но поначалу не угадал, не смог угодить поэту. Блок уделил этой неудаче добрую половину своего письма, отправленного художнику. Он объяснял, что «Катька – здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка: свежая, простая, добрая – здорово ругается… отчаянно целуется… “Толстомордость” очень важна…»

Анненков тут же переделал портрет: «отыскал новую Катьку, хотя эта тоже курила: «Я встретил ее в одном из московских трактиров и срисовал с натуры. Звали ее Дуней, и о Блоке она не слыхала».

Вероятно, и слезами над романами она не обливалась, как задумал Блок, зато водку пила изрядно и была достаточно толстомордой.

Кроме Катьки и жалкого, как пес безродный, русского интеллигента, в поэме присутствуют двенадцать вполне приблатненных апостолов-матросов, давших название поэме:

«Он поднялся по ступенькам своего дома. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам, почти до потолка, замерзшими струями желтела моча и еще не стерлись заметки углем: 2 арш. 2 вер. 5 верш. 2 арш. 10 в… Победителем оказался пулеметчик Матвей Глушков – 3 арш. 12 верш. в вышину. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа втоптана в кучу испражнений, возле лампы – записка:

«Спасибо тебе буржуй за лампу хорошо нам светлила».

Ю. Анненков. Катька из иллюстрации к «Двенадцати» А. Блока

Ю. Анненков. Катька из иллюстрации к «Двенадцати» А. Блока

Половицы расщеплены топором, обои сорваны, потолки пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда – кастрюли, сковороды, чайники – до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах, на полу, на лестницах – сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками в потолки. Вот еще записка: «Панюхай нашаво говна ладно ваняит».

В этой прозе Анненков выступает как весьма одаренный живописец (может, даже говнописец) революции. Но на изображение двенадцати в его иллюстрациях эти впечатления никак не отразились. Да и Блок здесь вполне серьезен.

Как выразился наш институтский профессор А.А. Сидоров, Анненков создал для поэмы «Двенадцать» иллюстрации «конгениальные» Блоку. В этих иллюстрациях, как писал позднее искусствовед Б. Берман, «предстала пронизанная ветром, «метельная» Россия на сломе эпох, когда старый мир рушится под ударами могучей стихии. Ломаные линии, хаос падающих, пересекающихся плоскостей выразительно передают мотив крушения». Впрочем, здесь же искусствовед вспоминает, что прием этот и эти образы уже были найдены Анненковым в его театральных декорациях в 1915 году, что сходное восприятие тогдашнего Петрограда можно было найти и в 1913 и даже в 1910 году у других художников-авангардистов (Н. Лапшина, И. Школьника), и все же прославил его именно Ю. Анненков, именно в «конгениальных» иллюстрациях к знаменитой блоковской поэме про двенадцать бандюг-матросов…

Нетрудно себе представить, что при чтении последней строчки великой поэмы у многих современников Блока просто челюсть отвисла. Недружелюбный Гумилев, делая доклад о Блоке, скромно предположил, что появление Христа рассчитано на некий литературный эффект. На это здравое, но вполне ехидное предположение романтический Блок ответил своему критику-врагу глубокомысленно и неопределенно: «Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда я записал у себя:

«К сожалению, Христос».

Христос, нарисованный Анненковым для издания «Алконоста», Блоку не понравился, и Блок дал собственное описание Христа:

«Он не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. “Хрисос с флагом” – это ведь – “и так и не так”… Вообще, это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может, хуже всего сумел сказать и в “Двенадцати”…»

Анненков принял поправки, сделанные Блоком.

О поэме Блока и иллюстрациях Анненкова к ней написано множество статей. Что до самих иллюстраций, то они знакомы нам, былым советским школьникам, не хуже, чем «Ленин на броневике» или «Сталин с Ворошиловым на прогулке в Кремле».

Среди прочих заслуг Анненкова при иллюстрировании поэмы Блока иные из критиков отмечают, что вслед за Петербургом Пушкина и Достоевского (у мирискусников Бенуа, Лансере, Добужинского) Анненков вводит в русскую графику Петербург Блока (при том, что в самой поэме почти нет указаний на место действия). Может, идею эту подкинул искусствоведам и сам Анненков, так написавший в «Дневнике встреч» о своем юношеском увлечении архитектурой старого Петербурга:

«Уже в гимназические годы я любил узнавать на улицах строения Бартоломео Растрелли, Доменико Трезини, Джиакомо Гваренги, Антонио Ринальди, Карло Росси, Валлэна де ля Мот, Андреаса Шлютера, Ричаярда де Монферрана, Тома де Томона, Воронихина, Баженова, Стасова, Захарова… Петербургская классика».

В той же книге «Дневник моих встреч» Юрий Анненков пространно, с цитатами из речей различных комиссаров рассуждает о революционности Блока, а заодно и о собственной революционности и собственной причастности к революции. Вот некоторые выдержки из этих рассуждений:

«В 1917–19 годах Блок, несомненно был захвачен стихийной стороной революции. “Мировой пожар” казался ему целью, а не этапом. Мировой пожар не был для Блока даже символом разрушения: это был “мировой оркестр народной души”. Уличные самосуды представлялись ему более оправданы, чем судебное разбирательство. “Ураган, неизменный спутник переворотов”…»

Анненков цитирует речь о Блоке, произнесенную комиссаром-композитором Артуром Лурье («нашим общим товарищем»): «Русская революция кончилась со смертью Александра Блока… дух музыки отлетел от нас… Мы пребываем в безвыходности, в безмузыкальности».

Анненков напоминает также, что сказал о Блоке через десять лет после смерти этого «трагического тенора эпохи» другой комиссар – Луначарский:

«Последний поэт-барич мог петь славу даже деревенскому красному петуху, хотя бы горела его собственная усадьба. Бессмысленный и жестокий бунт, сколько бы ужаса ему не внушал, мог быть все же благословлен им во имя каких-то совершенно неясных перспектив, какого-то огненного очищения от скверны, достаточно хорошо и близко ему известной…»

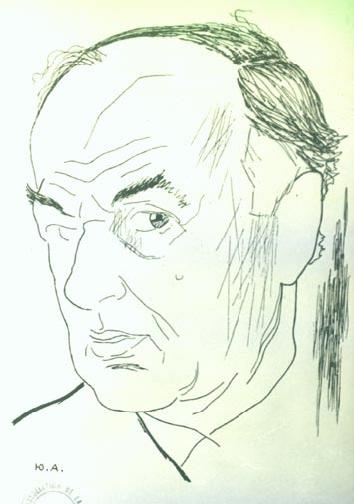

Ю. Анненков. Портрет Верхарна

Ю. Анненков. Портрет Верхарна

Дальше в «Дневнике» Анненкова предпринята не слишком убедительная и даже не слишком откровенная, но, определенно, слишком запоздалая попытка художника объяснить и оправдать свои отношения с революцией:

«Но если в первые бешеные годы революции, годы поощряемой животной жестокости, поощряемого массового убийства, всяческого безнаказанного кровопролития и бесчеловечности во имя «блага человечества», в годы поощряемого грабежа и вандализма – Блоку чудилась музыка, музыкальность, то для многих из нас (и для меня в том числе) революция тогда была еще только спектаклем, зрелищем. Все страшное, что обрушилось вместе с ней на человеческую жизнь в потрясенной России, казалось нам эпизодом… Сегодня (эти смелые признания опубликованы были полвека спустя и вдобавок – в США. – Б.Н.) нам в этом уже можно сознаться. Мы не бились ни в рядах революции, ни в рядах ее противников. Но мы не были к ней равнодушны: каждое утро в ее первые годы мы ждали новых впечатлений…»

Учитывая упомянутую Анненковым «животную жестокость» и «массовые убийства», можно углядеть и некоторый излишний цинизм, и некоторый садизм в скромных интеллигентских радостях питерских искателей зрелищ.

«…мы стали против революции лишь когда ее бессмысленная, позорная бесчеловечность сделалась очевидностью, – продолжает Анненков, – Или – в иных случаях – когда революция просто надоела нам, как может надоесть любое слишком затянувшееся зрелище».

Дальше Анненков делает очень важное признание: «Наша внутренняя жизнь по-прежнему была заполнена искусством. Искусство было для нас главным. Но революция социальная, материалистическая по времени совпала с революцией в искусстве, и это совпадение способствовало ряду недоразумений и даже оказалось для некоторых из нас – художников и поэтов – роковым».

Увы, эти слова о «недоразумениях» (иногда даже роковых) были опубликованы Анненковым лишь в 1966 году. А пока на дворе 1918–1919 годы, иллюстрации Анненкова к поэме Блока «Двенадцать» принесли успех, и Анненков становится известным книжным иллюстратором.

Среди книг, вышедших в те годы с иллюстрациями Анненкова, пожалуй, самой большой популярностью пользовалась детская сказка «Мойдодыр», написанная бывшим соседом из дачной Куоккалы Корнеем Чуковским. Вышло не меньше тридцати изданий этой книжки, и много поколений русских граждан узнавали из нее о том, что «надо, надо умываться по утрам и вечерам». И, конечно, все помнят забавные рисунки искусного карикатуриста Юрия Анненкова, изображающие и самого знаменитого автора Корнея Чуковского, и грозного Мойдодыра, который был «умывальников начальник и мочалок командир», и чумазого мальчишку («нечистым трубочистам стыд и срам»), а также ненавистные мочалки и мыло. Кроме стихотворных детских сказок Чуковского («Муха-цокотуха», «Тараканище», «Бармалей»), кроме домашнего альбома «Чукоккала», в который сосед Чуковского Анненков нарисовал несколько шаржей на знаменитых посетителей этих дач (увы, ушедших в прошлое вместе со всей Финляндией), Корней Иванович Чуковский оставил потомкам интересный дневник, который он вел 68 лет своей писательской жизни. Не сочиненный задним числом «Дневник встреч», вроде того, что выпустил в старости Анненков, а настоящий дневник, с ежедневными записями (пусть даже и почищенными в страшные годы, пусть даже и не дошедшими до нас в целости, пусть даже и сделанными иногда с оглядкой на непрошенных читателей). В записях 1919–1923 года часто попадается имя Анненкова (они и встречались тогда чаще) – записи сперва восторженно-удивленные (как всегда бывает у восторженного Чуковского при знакомстве), потом просто удивленные, но уже потрезвее. На мой вкус, горячие дневниковые записи всегда интереснее остылых и придумчивых мемуарных. Вот ноябрьская запись 1919 года:

«Юрий Анненков начал писать мой портрет. Но как у него холодно… Он топит дверьми: снимет дверь и рубит на куски – и вместе с ручками в плиту».

Ю. Анненков. Зима 1919 не щадила ни художников, ни поэтов, ни академиков…

Ю. Анненков. Зима 1919 не щадила ни художников, ни поэтов, ни академиков…

В том же ноябре – на заседании «Иностранной литературы» в кабинете директора Тихонова, любимца Горького: «Кабинет Тихонова огромен… В одном ящике его стола мешочек с сахаром, в другом – яйца и кусочек масла: завтракает он у себя в кабинете. Вечером, перед концом заседания, к нему приходит его возлюбленная – в красной шубке – и ждет его в кабинете. Вчера, войдя в зал заседаний, я увидел тихоновский мешочек с сахаром там на столе – и только потом рассмотрел в углу Тихонова и Анненкова. Анненков начал портрет Тихонова, в виде Американца, и в первый же сеанс великолепно взял главное – и артистически разработал все плоскости подбородка. Глаз еще нет, но даже кожа – тихоновская. Анненков говорит, что он хочет написать на фоне фабричн. трубы, плакатов – вообще обамериканить плакат…

К концу заседания мне сказали, что нас ждет Гржебин. Я сказал Блоку, и мы гуськом сбежали (скандалезно): я, Лернер, Блок, Гумилев, Замятин – в комнату машинисток (где теплая лежанка). Рассуждали об издании ста лучших книг… Говорили о деньгах – очень горячо – выяснилось, что все мы – нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить страстно, безумно, отчаянно…»

«15 марта 1920. На днях скончалась Ольга Ивановна Дориомедова, мать Марьи Конст. Гржебиной. Я был на панихиде. Анненкова попросили нарисовать покойницу. Он встал у гроба, за шкафом, так что его никто не видел: я глянул, вижу: плачет. Рисует и плачет. Слезы капают на рисунок. Я подошел, ему стало стыдно. «О какая милая, милая была бабушка», – сказал он, как бы извиняясь».

«26 декабря 1921 г.

…Был вчера с Лидой у Анненкова. Он сидит с женой – и вместе они переводят «Атлантиду» Бенуа. Пробуют. Квартирка чистенькая – много картинок. Я загадал: если застану его дома, посвящу ему свою книжку о Блоке. Застал…»

Анненков женился в первый раз на танцующей актрисе, ученице Дункан Елене Борисовне Гальпериной. Он и второй раз женился на танцующей актрисе. Судя по его «Повести», он ревновал обеих: танцующие женщины пользовались в России успехом и до и после революции, так что на всех не хватало танцующих, и они были нарасхват… Но пока в чистенькой комнатке Анненков с молодой женой упражняется в переводе… Так идиллически кончается 1921 год. Весной умер Блок, которого не выпустили для лечения и поправки за границу, потом для устрашения еще живущих была расстреляна большая группа интеллигентов (ЧК их кое-как объединило в «группу Таганцева») – в их числе поэт Гумилев. Так что, 1922 начинается под зловещим знаком террора. Весь этот год Чуковский вытягивал из процветающего Анненкова картинки для «Мойдодыра», так что в дневнике Чуковского немало записей об Анненкове. Начнем со встречи Нового 1922 года:

«1 января. Встреча Нового Года в Доме Литераторов… Ко мне подошла М.В. Ватсон и сказала, что она примирилась со мной. После этого она сказала, что Гумилев был «зверски расстрелян». Какая старуха! Какая ненависть. Она месяца три назад сказала мне. – Ну что, не помогли вам ваши товарищи спасти Гумилева?

– Какие товарищи? – спросил я.

– Сволочь! – заорал я на 70-летнюю старуху – и все слышавшие поддержали меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так. И конечно, мне было больно, что я обругал сволочью старую старуху, писательницу…»

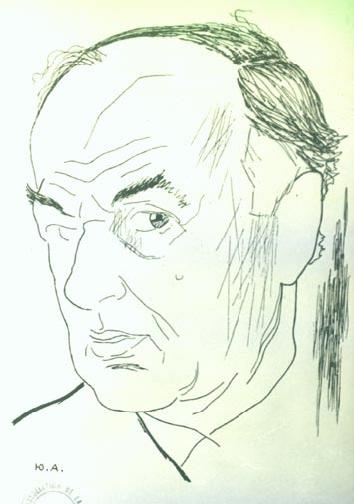

Юрий Анненков. Автопортрет

Юрий Анненков. Автопортрет

…Но вот теперь старуха сама подошла мириться с Чуковским – ей стало страшно. Ее можно понять. Чуковский упоминает в дневнике обитавшего в Доме искусств критика, который носил здоровую правую руку на белой перевязи, чтоб не подавать ее «подлецам, сотрудничающим с большевиками» (дерзкого литературного критика из «Аполлона» звали Валериан Чудовский, и он, конечно, был расстрелян большевиками. Но сам Чуковский сумел выжить и даже был позднее награжден Сталинской премией). Что до Анненкова, то ему и в 1930 было не менее страшно в Париже, чем старухе Ватсон в Питере 1921 года. Правда, он упоминает в своей «Повести» смелого Чудовского, но, Боже мой, как осторожно: «рыжий полиглот и рецензент (с ватой в ушах) носил правую руку на перевязи, чтобы, боже упаси, не получить через прикосновение – «рукопожатия отменяются» – микробов сыпняка, оспы или новой морали»…

В той же первой январской записи Чуковского за 1922 год сообщается, что Анненков попросил историка Тарле дать текст к его портретам парижских коммунаров. Историк согласился, но книга эта «Силуэты Парижской Коммуны» с предисловием Тарле и четырьмя десятками портретов, сделанных Анненковым, так и не вышла.

Во второй день 1922 года Чуковский садится за работу:

«Пишу для Анненкова предисловие к его книге. Он принес мне проект предисловия, но мне не понравилось, и я решил написать сам. Интересно, понравится ли оно ему».

Предисловие Анненкову понравилось и он поместил его в книге «Портреты», под своим именем.

Итак, Чуковский ждет рисунков к «Мойдодыру» от перегруженного художника, томится в ожидании и бегает за Анненковым по всему городу:

«19 февраля 1922. Анненков: как неаккуратен! С утра пришел ко мне (дня три назад), сидел до 3 часов и спокойно говорит: “Я в час должен быть у Дункан!” (Дункан он называет Дунькой-коммунисткой.) Когда мы с ним ставили “Дюймовочку”, он опаздывал на репетиции на 4 часа (дети ждали в лихорадке нервической), а декорации кончал писать уже тогда, когда в театре стала собираться публика.

Никогда у него нет спичек, и он всегда будет вспоминаться, как убегающий от меня на улице, чтобы прикурить: маленький, изящный, шикарно одетый (в ботиночках, с перстнями, в котиковой шапочке) подкатывается шариком к прохожим: “Позвольте закурить”.

Один ответил ему: – Не позволю!

– Почему?

– Я уже десяти человекам подряд давал закуривать, одиннадцатому не дам!

Потом он ужасно восприимчив к съестному – возле лавок гастрономических останавливается с волнением художника (в 1921 году уже был НЭП, что особо упоминается в серьезных книгах по искусству. – Б.Н.), созерцающего Леонардо или Анджело. Гурманство у него поэтическое, и то, что он ел, для него является событием на весь день: вернувшись с пира, он подробно рассказывает: вообразите себе. Так же жаден он к зрительным, обонятельным и всяким другим впечатлениям. Это делает из него забавного мужа: уйдя из дома, он обещает жене вернуться к обеду и приходит на третьи сутки, причем великолепно рассказывает, что, где и когда он ел. Горького портрет начал и не кончил. С Немировичем-Данченко условился, что придет писать его портрет, да так и не собрался, хотя назначил и день и час. Любят его все очень, зовут Юрочкой. Поразительно, как при такой патологической неаккуратности и вообще “шалости” – он успевает написать столько картин, портретов».

Ю.П. Анненков. Портрет Е.Б. Анненковой, жены художника. 1917 г.

Ю.П. Анненков. Портрет Е.Б. Анненковой, жены художника. 1917 г.

Легко понять, что гурману Анненкову нелегко давалось воздержание. Другим, впрочем, приходилось и того хуже. Вот запись в дневнике Чуковского за 2 апреля 1922 года:

«…сумерничал с Анненковым. Анненков устраивал бал-маскарад.

Как голодают художники. Например, Петр Троянский. Он не ел уже несколько дней, наконец – на балу сделал чей-то портрет и получил за это 500 000. Пошел в буфет, съел шницель – и мгновенно заболел, закричал от боли в желудке. Несчастного увезли в больницу».

29 сентября 1922 года Чуковский делает в дневнике ту самую замечательную запись о прогулке с Анненковым в Вольную Комедию, которую я приводил в начале своего рассказа. А сейчас приведу начало этой же записи – о портретной работе Анненкова и одном из его знаменитых «портретируемых» – об одном из длинной вереницы расстрелянных героев анненковской мартирологической галереи. Не беда, если в них найдешь немало сходства с героем нашего очерка, мы же не забываем, что это он их пишет (и талантливо пишет), а не они его, и еще – что он выжил, а они нет – стало быть, он был умнее их, два угодья в нем:

«…Вчера я был у Анненкова – он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет непонятно. Но глаза хитрые – и даже в пьяном виде, пронзительные. Он вообще жох: рассказывал, как в Берлине он сразу нежничал и с Гессеном, и с Черновым, и с Накануневцами – больше по пьяному делу. В этом “пьяном деле” есть хитрость – себе на уме: по пьяному делу легче сходиться с нужными людьми, и нужные люди тогда размягчаются. Со всякими кожаными куртками он шатается по разным “Бристолям”, – и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни – умнейшим и пройдошливейшим человеком. – “Я с издателями – вор”. Анненков начал было рисовать его карандашом, но потом соблазнился его рыжими волосами и стал писать краской, – акварель и цветные карандаши. После сеанса он повел нас в пивную – на Литейном. И там втроем мы выпили четыре бутылки пива. Он рассказывал берлинские свои похождения… Я (т. е. Пильняк) взял и рассказал об этом Гессену, Гессен тиснул гнусную заметку о Лундберге и т. д. и т. д. Лундберга назвали советским шпионом и т. д. Ну можно ли было рассказывать… Потом говорил о Толстом, как они пьянствовали… Много смешных анекдотов…»

В середине декабря 1922 года Чуковский записывает в дневник с облегчением:

«Печатаем “Мойдодыра”»… О как трудно было выжимать рисунки из Анненкова для «Мойдодыра». Он взял деньги в начале ноября и сказал, что послезавтра будут рисунки. Потом уехал в Москву и пропадал там 3 недели, потом вернулся, и я должен был ходить к нему каждое утро, будить его, стыдить, проклинать, угрожать, молить – и в результате у меня есть рисунки к «Мойдодыру».

В дальнейшем записи об Анненкове становятся совсем редкими. Они снова доброжелательны, обиды улеглись. Вот одна из последних восторженных записей – январь 1923 года:

Понятно, что интеллигент, сын бывшего народовольца Юрий Анненков горячо, приветствовал революцию, которую так давно и нетерпеливо ждала столичная интеллигенция, изнывавшая от скуки и отсутствия ярких впечатлений. Но вот, наконец, война, наконец, падение монархии и – революция. Правда, февральская революция показалась интеллигенции скучноватой, несколько слишком бархатной или, как ныне говорят, оранжевой.

«Что может быть скучнее февральской революции?» – вопрошал позднее Анненков в своей «Повести о пустяках». Однако большевистский октябрьский переворот пообещал развеять февральскую скуку. Стало весело, но потом на повестку дня встали борьба за выживание, борьба с голодом и холодом, приспособление к власти, страх смерти и, конечно, конкурентная борьба за первенство в искусстве. В ней поначалу решительно стали брать верх авангардисты, которым представили привилегии и кое-какие возможности. Однако вскоре и трудности появились, доселе в столице неслыханные. Пришел голод. Служебные «пайки», от которых зависело выживание, давала сама власть, а условием их выдачи было активное и беззаветное сотрудничество с разбойной властью.

Интеллигенция активно сотрудничала с властью. А что ей оставалось делать?

Талантливый и многосторонний молодой художник Анненков сделал в те годы самые знаменитые и престижные свои творения, о которых вспоминал до самой смерти. Началось с поэмы Блока «Двенадцать», которую предложил ему проиллюстрировать его гимназический друг Самуил Алянский, открывший издательство «Алконост». Анненков с радостью взялся за эту престижную работу. Как он вспоминал позднее, он, как и все юные студенты в столице, увлекался кабацкой лирикой Блока:

«…в отдельном кабинетике, с красным диванчиком, один из нас, первокурсников, читал вслух стихи Блока. Непременно Блока. Стакан за стаканом, страница за страницей. Окурки в тарелках, чайная колбаса, салат из картошки».

…Студенты, всяческие студенты в Петербурге знали блоковскую «Незнакомку» наизусть. И «девочка» Ванда, что прогуливалась у входа в ресторан «Квисисана», шептала юным прохожим:

По вечерам над ресторанами,

Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными

Весенний и тлетворный дух…

… Над скукой пригородных дач…

… Девичий стан шелками схваченный,

В туманном движется окне…

… И перья страуса склоненные

В моем качаются мозгу…

– Я уесь Незнакомка. Хотите ознакоумиться?

«Девочка» Мурка из «Яра», что на Большом проспекте, клянчила:

– Карандашик, угостите Незнакомку. Я прозябла.

Две девочки от одной хозяйки с Подъяческой улицы, Сонька и Лайка, одетые как сестры, блуждали по Невскому (от Михайловской улицы до Литейного проспекта и обратно), прикрепив к своим шляпам черные страусовые перья.

– Мы пара Незнакомок, – улыбались они, – можете получить электрический сон наяву. Жалеть не станете, миленький-усатенький (или хорошенький-бритенький, или огурчик с бородкой)…»

Так вспоминал о блоковской популярности былой знаток петербургского полусвета Юрий Анненков полстолетия спустя, объясняя, какой неожиданностью для него было появления нового, революционного Блока, заговорившего языком улицы. Блок требовал от всей интеллигенции, чтоб она слушала музыку революции.

И уличная девка появилась в поэме Блока новая, попроще, без страусовых перьев, но с незажившим шрамом от ножа. Появилась гулящая Катька. Анненков, готовя иллюстрации для поэмы «Двенадцать», уделил Катькиному портрету особое внимание, но поначалу не угадал, не смог угодить поэту. Блок уделил этой неудаче добрую половину своего письма, отправленного художнику. Он объяснял, что «Катька – здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка: свежая, простая, добрая – здорово ругается… отчаянно целуется… “Толстомордость” очень важна…»

Анненков тут же переделал портрет: «отыскал новую Катьку, хотя эта тоже курила: «Я встретил ее в одном из московских трактиров и срисовал с натуры. Звали ее Дуней, и о Блоке она не слыхала».

Вероятно, и слезами над романами она не обливалась, как задумал Блок, зато водку пила изрядно и была достаточно толстомордой.

Кроме Катьки и жалкого, как пес безродный, русского интеллигента, в поэме присутствуют двенадцать вполне приблатненных апостолов-матросов, давших название поэме:

Они из тех матросов, что закололи штыками на больничной койке бедных кадетов Шингарева и Кокошкина, а держась ближе к опытам Анненкова, – они, вероятно, из тех, что погостевали на милой даче Анненковых в Куоккале. В «Повести о пустяках» дачу посещает затем отец главного героя-художника, а в «Дневнике моих встреч» – сам художник. Описание в обоих текстах вполне художественное, способное объяснить нежную симпатию художника к новым героям-апостолам и его презрение к буржуям. Вот это описание визита на дачу в Куоккале:

В зубах – цыгарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз

«Он поднялся по ступенькам своего дома. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам, почти до потолка, замерзшими струями желтела моча и еще не стерлись заметки углем: 2 арш. 2 вер. 5 верш. 2 арш. 10 в… Победителем оказался пулеметчик Матвей Глушков – 3 арш. 12 верш. в вышину. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа втоптана в кучу испражнений, возле лампы – записка:

«Спасибо тебе буржуй за лампу хорошо нам светлила».

Половицы расщеплены топором, обои сорваны, потолки пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда – кастрюли, сковороды, чайники – до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах, на полу, на лестницах – сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками в потолки. Вот еще записка: «Панюхай нашаво говна ладно ваняит».

В этой прозе Анненков выступает как весьма одаренный живописец (может, даже говнописец) революции. Но на изображение двенадцати в его иллюстрациях эти впечатления никак не отразились. Да и Блок здесь вполне серьезен.

Как выразился наш институтский профессор А.А. Сидоров, Анненков создал для поэмы «Двенадцать» иллюстрации «конгениальные» Блоку. В этих иллюстрациях, как писал позднее искусствовед Б. Берман, «предстала пронизанная ветром, «метельная» Россия на сломе эпох, когда старый мир рушится под ударами могучей стихии. Ломаные линии, хаос падающих, пересекающихся плоскостей выразительно передают мотив крушения». Впрочем, здесь же искусствовед вспоминает, что прием этот и эти образы уже были найдены Анненковым в его театральных декорациях в 1915 году, что сходное восприятие тогдашнего Петрограда можно было найти и в 1913 и даже в 1910 году у других художников-авангардистов (Н. Лапшина, И. Школьника), и все же прославил его именно Ю. Анненков, именно в «конгениальных» иллюстрациях к знаменитой блоковской поэме про двенадцать бандюг-матросов…

Благо бы еще их было только двенадцать убийц с винтовками, шагающих по строкам поэмы, а то ведь есть там еще Некто, ведущий их на подвиги разбоя – в белом венчике из роз. Если помните, ведет их на дело не кто иной, как Сын Божий Иисус Христос…

Гуляет ветер, порхает снег,

Идут двенадцать человек.

Нетрудно себе представить, что при чтении последней строчки великой поэмы у многих современников Блока просто челюсть отвисла. Недружелюбный Гумилев, делая доклад о Блоке, скромно предположил, что появление Христа рассчитано на некий литературный эффект. На это здравое, но вполне ехидное предположение романтический Блок ответил своему критику-врагу глубокомысленно и неопределенно: «Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И тогда я записал у себя:

«К сожалению, Христос».

Христос, нарисованный Анненковым для издания «Алконоста», Блоку не понравился, и Блок дал собственное описание Христа:

«Он не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. “Хрисос с флагом” – это ведь – “и так и не так”… Вообще, это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может, хуже всего сумел сказать и в “Двенадцати”…»

Анненков принял поправки, сделанные Блоком.

О поэме Блока и иллюстрациях Анненкова к ней написано множество статей. Что до самих иллюстраций, то они знакомы нам, былым советским школьникам, не хуже, чем «Ленин на броневике» или «Сталин с Ворошиловым на прогулке в Кремле».

Среди прочих заслуг Анненкова при иллюстрировании поэмы Блока иные из критиков отмечают, что вслед за Петербургом Пушкина и Достоевского (у мирискусников Бенуа, Лансере, Добужинского) Анненков вводит в русскую графику Петербург Блока (при том, что в самой поэме почти нет указаний на место действия). Может, идею эту подкинул искусствоведам и сам Анненков, так написавший в «Дневнике встреч» о своем юношеском увлечении архитектурой старого Петербурга:

«Уже в гимназические годы я любил узнавать на улицах строения Бартоломео Растрелли, Доменико Трезини, Джиакомо Гваренги, Антонио Ринальди, Карло Росси, Валлэна де ля Мот, Андреаса Шлютера, Ричаярда де Монферрана, Тома де Томона, Воронихина, Баженова, Стасова, Захарова… Петербургская классика».

В той же книге «Дневник моих встреч» Юрий Анненков пространно, с цитатами из речей различных комиссаров рассуждает о революционности Блока, а заодно и о собственной революционности и собственной причастности к революции. Вот некоторые выдержки из этих рассуждений:

«В 1917–19 годах Блок, несомненно был захвачен стихийной стороной революции. “Мировой пожар” казался ему целью, а не этапом. Мировой пожар не был для Блока даже символом разрушения: это был “мировой оркестр народной души”. Уличные самосуды представлялись ему более оправданы, чем судебное разбирательство. “Ураган, неизменный спутник переворотов”…»

Анненков цитирует речь о Блоке, произнесенную комиссаром-композитором Артуром Лурье («нашим общим товарищем»): «Русская революция кончилась со смертью Александра Блока… дух музыки отлетел от нас… Мы пребываем в безвыходности, в безмузыкальности».

Анненков напоминает также, что сказал о Блоке через десять лет после смерти этого «трагического тенора эпохи» другой комиссар – Луначарский:

«Последний поэт-барич мог петь славу даже деревенскому красному петуху, хотя бы горела его собственная усадьба. Бессмысленный и жестокий бунт, сколько бы ужаса ему не внушал, мог быть все же благословлен им во имя каких-то совершенно неясных перспектив, какого-то огненного очищения от скверны, достаточно хорошо и близко ему известной…»

Дальше в «Дневнике» Анненкова предпринята не слишком убедительная и даже не слишком откровенная, но, определенно, слишком запоздалая попытка художника объяснить и оправдать свои отношения с революцией:

«Но если в первые бешеные годы революции, годы поощряемой животной жестокости, поощряемого массового убийства, всяческого безнаказанного кровопролития и бесчеловечности во имя «блага человечества», в годы поощряемого грабежа и вандализма – Блоку чудилась музыка, музыкальность, то для многих из нас (и для меня в том числе) революция тогда была еще только спектаклем, зрелищем. Все страшное, что обрушилось вместе с ней на человеческую жизнь в потрясенной России, казалось нам эпизодом… Сегодня (эти смелые признания опубликованы были полвека спустя и вдобавок – в США. – Б.Н.) нам в этом уже можно сознаться. Мы не бились ни в рядах революции, ни в рядах ее противников. Но мы не были к ней равнодушны: каждое утро в ее первые годы мы ждали новых впечатлений…»

Учитывая упомянутую Анненковым «животную жестокость» и «массовые убийства», можно углядеть и некоторый излишний цинизм, и некоторый садизм в скромных интеллигентских радостях питерских искателей зрелищ.

«…мы стали против революции лишь когда ее бессмысленная, позорная бесчеловечность сделалась очевидностью, – продолжает Анненков, – Или – в иных случаях – когда революция просто надоела нам, как может надоесть любое слишком затянувшееся зрелище».

Дальше Анненков делает очень важное признание: «Наша внутренняя жизнь по-прежнему была заполнена искусством. Искусство было для нас главным. Но революция социальная, материалистическая по времени совпала с революцией в искусстве, и это совпадение способствовало ряду недоразумений и даже оказалось для некоторых из нас – художников и поэтов – роковым».

Увы, эти слова о «недоразумениях» (иногда даже роковых) были опубликованы Анненковым лишь в 1966 году. А пока на дворе 1918–1919 годы, иллюстрации Анненкова к поэме Блока «Двенадцать» принесли успех, и Анненков становится известным книжным иллюстратором.

Среди книг, вышедших в те годы с иллюстрациями Анненкова, пожалуй, самой большой популярностью пользовалась детская сказка «Мойдодыр», написанная бывшим соседом из дачной Куоккалы Корнеем Чуковским. Вышло не меньше тридцати изданий этой книжки, и много поколений русских граждан узнавали из нее о том, что «надо, надо умываться по утрам и вечерам». И, конечно, все помнят забавные рисунки искусного карикатуриста Юрия Анненкова, изображающие и самого знаменитого автора Корнея Чуковского, и грозного Мойдодыра, который был «умывальников начальник и мочалок командир», и чумазого мальчишку («нечистым трубочистам стыд и срам»), а также ненавистные мочалки и мыло. Кроме стихотворных детских сказок Чуковского («Муха-цокотуха», «Тараканище», «Бармалей»), кроме домашнего альбома «Чукоккала», в который сосед Чуковского Анненков нарисовал несколько шаржей на знаменитых посетителей этих дач (увы, ушедших в прошлое вместе со всей Финляндией), Корней Иванович Чуковский оставил потомкам интересный дневник, который он вел 68 лет своей писательской жизни. Не сочиненный задним числом «Дневник встреч», вроде того, что выпустил в старости Анненков, а настоящий дневник, с ежедневными записями (пусть даже и почищенными в страшные годы, пусть даже и не дошедшими до нас в целости, пусть даже и сделанными иногда с оглядкой на непрошенных читателей). В записях 1919–1923 года часто попадается имя Анненкова (они и встречались тогда чаще) – записи сперва восторженно-удивленные (как всегда бывает у восторженного Чуковского при знакомстве), потом просто удивленные, но уже потрезвее. На мой вкус, горячие дневниковые записи всегда интереснее остылых и придумчивых мемуарных. Вот ноябрьская запись 1919 года:

«Юрий Анненков начал писать мой портрет. Но как у него холодно… Он топит дверьми: снимет дверь и рубит на куски – и вместе с ручками в плиту».

В том же ноябре – на заседании «Иностранной литературы» в кабинете директора Тихонова, любимца Горького: «Кабинет Тихонова огромен… В одном ящике его стола мешочек с сахаром, в другом – яйца и кусочек масла: завтракает он у себя в кабинете. Вечером, перед концом заседания, к нему приходит его возлюбленная – в красной шубке – и ждет его в кабинете. Вчера, войдя в зал заседаний, я увидел тихоновский мешочек с сахаром там на столе – и только потом рассмотрел в углу Тихонова и Анненкова. Анненков начал портрет Тихонова, в виде Американца, и в первый же сеанс великолепно взял главное – и артистически разработал все плоскости подбородка. Глаз еще нет, но даже кожа – тихоновская. Анненков говорит, что он хочет написать на фоне фабричн. трубы, плакатов – вообще обамериканить плакат…

К концу заседания мне сказали, что нас ждет Гржебин. Я сказал Блоку, и мы гуськом сбежали (скандалезно): я, Лернер, Блок, Гумилев, Замятин – в комнату машинисток (где теплая лежанка). Рассуждали об издании ста лучших книг… Говорили о деньгах – очень горячо – выяснилось, что все мы – нищие банкроты, что о деньгах нынешний писатель может говорить страстно, безумно, отчаянно…»

«15 марта 1920. На днях скончалась Ольга Ивановна Дориомедова, мать Марьи Конст. Гржебиной. Я был на панихиде. Анненкова попросили нарисовать покойницу. Он встал у гроба, за шкафом, так что его никто не видел: я глянул, вижу: плачет. Рисует и плачет. Слезы капают на рисунок. Я подошел, ему стало стыдно. «О какая милая, милая была бабушка», – сказал он, как бы извиняясь».

«26 декабря 1921 г.

…Был вчера с Лидой у Анненкова. Он сидит с женой – и вместе они переводят «Атлантиду» Бенуа. Пробуют. Квартирка чистенькая – много картинок. Я загадал: если застану его дома, посвящу ему свою книжку о Блоке. Застал…»

Анненков женился в первый раз на танцующей актрисе, ученице Дункан Елене Борисовне Гальпериной. Он и второй раз женился на танцующей актрисе. Судя по его «Повести», он ревновал обеих: танцующие женщины пользовались в России успехом и до и после революции, так что на всех не хватало танцующих, и они были нарасхват… Но пока в чистенькой комнатке Анненков с молодой женой упражняется в переводе… Так идиллически кончается 1921 год. Весной умер Блок, которого не выпустили для лечения и поправки за границу, потом для устрашения еще живущих была расстреляна большая группа интеллигентов (ЧК их кое-как объединило в «группу Таганцева») – в их числе поэт Гумилев. Так что, 1922 начинается под зловещим знаком террора. Весь этот год Чуковский вытягивал из процветающего Анненкова картинки для «Мойдодыра», так что в дневнике Чуковского немало записей об Анненкове. Начнем со встречи Нового 1922 года:

«1 января. Встреча Нового Года в Доме Литераторов… Ко мне подошла М.В. Ватсон и сказала, что она примирилась со мной. После этого она сказала, что Гумилев был «зверски расстрелян». Какая старуха! Какая ненависть. Она месяца три назад сказала мне. – Ну что, не помогли вам ваши товарищи спасти Гумилева?

– Какие товарищи? – спросил я.

– Сволочь! – заорал я на 70-летнюю старуху – и все слышавшие поддержали меня и нашли, что на ее оскорбление я мог ответить только так. И конечно, мне было больно, что я обругал сволочью старую старуху, писательницу…»

…Но вот теперь старуха сама подошла мириться с Чуковским – ей стало страшно. Ее можно понять. Чуковский упоминает в дневнике обитавшего в Доме искусств критика, который носил здоровую правую руку на белой перевязи, чтоб не подавать ее «подлецам, сотрудничающим с большевиками» (дерзкого литературного критика из «Аполлона» звали Валериан Чудовский, и он, конечно, был расстрелян большевиками. Но сам Чуковский сумел выжить и даже был позднее награжден Сталинской премией). Что до Анненкова, то ему и в 1930 было не менее страшно в Париже, чем старухе Ватсон в Питере 1921 года. Правда, он упоминает в своей «Повести» смелого Чудовского, но, Боже мой, как осторожно: «рыжий полиглот и рецензент (с ватой в ушах) носил правую руку на перевязи, чтобы, боже упаси, не получить через прикосновение – «рукопожатия отменяются» – микробов сыпняка, оспы или новой морали»…

В той же первой январской записи Чуковского за 1922 год сообщается, что Анненков попросил историка Тарле дать текст к его портретам парижских коммунаров. Историк согласился, но книга эта «Силуэты Парижской Коммуны» с предисловием Тарле и четырьмя десятками портретов, сделанных Анненковым, так и не вышла.

Во второй день 1922 года Чуковский садится за работу:

«Пишу для Анненкова предисловие к его книге. Он принес мне проект предисловия, но мне не понравилось, и я решил написать сам. Интересно, понравится ли оно ему».

Предисловие Анненкову понравилось и он поместил его в книге «Портреты», под своим именем.

Итак, Чуковский ждет рисунков к «Мойдодыру» от перегруженного художника, томится в ожидании и бегает за Анненковым по всему городу:

«19 февраля 1922. Анненков: как неаккуратен! С утра пришел ко мне (дня три назад), сидел до 3 часов и спокойно говорит: “Я в час должен быть у Дункан!” (Дункан он называет Дунькой-коммунисткой.) Когда мы с ним ставили “Дюймовочку”, он опаздывал на репетиции на 4 часа (дети ждали в лихорадке нервической), а декорации кончал писать уже тогда, когда в театре стала собираться публика.

Никогда у него нет спичек, и он всегда будет вспоминаться, как убегающий от меня на улице, чтобы прикурить: маленький, изящный, шикарно одетый (в ботиночках, с перстнями, в котиковой шапочке) подкатывается шариком к прохожим: “Позвольте закурить”.

Один ответил ему: – Не позволю!

– Почему?

– Я уже десяти человекам подряд давал закуривать, одиннадцатому не дам!

Потом он ужасно восприимчив к съестному – возле лавок гастрономических останавливается с волнением художника (в 1921 году уже был НЭП, что особо упоминается в серьезных книгах по искусству. – Б.Н.), созерцающего Леонардо или Анджело. Гурманство у него поэтическое, и то, что он ел, для него является событием на весь день: вернувшись с пира, он подробно рассказывает: вообразите себе. Так же жаден он к зрительным, обонятельным и всяким другим впечатлениям. Это делает из него забавного мужа: уйдя из дома, он обещает жене вернуться к обеду и приходит на третьи сутки, причем великолепно рассказывает, что, где и когда он ел. Горького портрет начал и не кончил. С Немировичем-Данченко условился, что придет писать его портрет, да так и не собрался, хотя назначил и день и час. Любят его все очень, зовут Юрочкой. Поразительно, как при такой патологической неаккуратности и вообще “шалости” – он успевает написать столько картин, портретов».

Легко понять, что гурману Анненкову нелегко давалось воздержание. Другим, впрочем, приходилось и того хуже. Вот запись в дневнике Чуковского за 2 апреля 1922 года:

«…сумерничал с Анненковым. Анненков устраивал бал-маскарад.

Как голодают художники. Например, Петр Троянский. Он не ел уже несколько дней, наконец – на балу сделал чей-то портрет и получил за это 500 000. Пошел в буфет, съел шницель – и мгновенно заболел, закричал от боли в желудке. Несчастного увезли в больницу».

29 сентября 1922 года Чуковский делает в дневнике ту самую замечательную запись о прогулке с Анненковым в Вольную Комедию, которую я приводил в начале своего рассказа. А сейчас приведу начало этой же записи – о портретной работе Анненкова и одном из его знаменитых «портретируемых» – об одном из длинной вереницы расстрелянных героев анненковской мартирологической галереи. Не беда, если в них найдешь немало сходства с героем нашего очерка, мы же не забываем, что это он их пишет (и талантливо пишет), а не они его, и еще – что он выжил, а они нет – стало быть, он был умнее их, два угодья в нем:

«…Вчера я был у Анненкова – он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет непонятно. Но глаза хитрые – и даже в пьяном виде, пронзительные. Он вообще жох: рассказывал, как в Берлине он сразу нежничал и с Гессеном, и с Черновым, и с Накануневцами – больше по пьяному делу. В этом “пьяном деле” есть хитрость – себе на уме: по пьяному делу легче сходиться с нужными людьми, и нужные люди тогда размягчаются. Со всякими кожаными куртками он шатается по разным “Бристолям”, – и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни – умнейшим и пройдошливейшим человеком. – “Я с издателями – вор”. Анненков начал было рисовать его карандашом, но потом соблазнился его рыжими волосами и стал писать краской, – акварель и цветные карандаши. После сеанса он повел нас в пивную – на Литейном. И там втроем мы выпили четыре бутылки пива. Он рассказывал берлинские свои похождения… Я (т. е. Пильняк) взял и рассказал об этом Гессену, Гессен тиснул гнусную заметку о Лундберге и т. д. и т. д. Лундберга назвали советским шпионом и т. д. Ну можно ли было рассказывать… Потом говорил о Толстом, как они пьянствовали… Много смешных анекдотов…»

В середине декабря 1922 года Чуковский записывает в дневник с облегчением:

«Печатаем “Мойдодыра”»… О как трудно было выжимать рисунки из Анненкова для «Мойдодыра». Он взял деньги в начале ноября и сказал, что послезавтра будут рисунки. Потом уехал в Москву и пропадал там 3 недели, потом вернулся, и я должен был ходить к нему каждое утро, будить его, стыдить, проклинать, угрожать, молить – и в результате у меня есть рисунки к «Мойдодыру».

В дальнейшем записи об Анненкове становятся совсем редкими. Они снова доброжелательны, обиды улеглись. Вот одна из последних восторженных записей – январь 1923 года: