Крупнейшая библиотека А. — Публичная библиотека в Кабуле (основана в 1920; 60 тыс. тт.). Из музеев наиболее значителен историко-этнографический Кабульский музей (основан в 1922), среди экспонатов которого множество произведений искусства, начиная с археологических находок и кончая произведениями современных афганских художников, старинные рукописи, миниатюры и многие др.

З. К. Навокина.

X. Наука и научные учрежденияФормирование первых научных учреждений в А. началось перед 2-й мировой войной 1939—45. Национальные кадры специалистов в области естественных и технических наук готовятся в основном на факультетах Кабульского университета: медицинском (основан в 1932); естественном (основан в 1941), имеющем физико-математическое, химико-биологическое, горногеологическое и метеорологическое отделения и лаборатории спектрального анализа, оптики, радиоэлектроники; инженерном (основан в 1956), располагающем научно-исследовательскими лабораториями гражданского строительства, электротехники, механики, физики и химии; сельскохозяйственном (основан в 1956) с лабораториями микробиологии растений, энтомологии и зоологии, агрономии, почв и ирригации, общей химии, ветеринарии, агротехники и физиологии. Большую помощь А. в подготовке научно-технических кадров оказывает СССР. При его содействии был, в частности, построен Политехнический институт (с 15 научно-исследовательскими лабораториями) в Кабуле. Официальное открытие этого научно-технического центра состоялось в 1969. Среди первых афганских учёных — Мухаммед Анас, Абдулазим Зияй, Абдулгафар Какар, Мухаммед Факар, Мухаммед Сиддик.

В 1960 в Кабуле создан научно-химический центр, на основе которого предполагается создать Академию естественных наук.

Расширяется научно-исследовательская работа в области гидрологии, сельского хозяйства, геологии, медицины и др. При Министерстве горных дел и промышленности создан отдел геологической разведки, начали проводиться геологические исследования (с помощью советских специалистов на С. страны и специалистов из ФРГ на Ю.). Афганские геологи Султан Мухаммед Пополь, Гулям Али Хан, Абдулла Насери опубликовали ряд работ по геологии; Мухаммед Заман и Мухаммед Акрам — по географии.

Ряд научных лабораторий организован специализированными учреждениями ООН (в частности, ЮНЕСКО), имеющими свои представительства в А.

Значительные работы по исследованию природных богатств А. были выполнены иностранными экспедициями и учёными. Так, фундаментальный труд «Земледельческий Афганистан» был подготовлен ещё в 1920-х гг. советскими учёными Н. И. Вавиловым и Д. Д. Букиничем; работы по гидрологии и метеорологии были проведены в 1940-х гг. польским учёным А. Стензом.

Результаты научно-исследовательских работ в области естественных и технических наук публикуются в журналах Кабульского университета: «Сайенс» («Наука», с 1963), «Джография» («География», с 1962), «Паштани тебби маджаля» («Афганский медицинский журнал», с 1955), «Ильм ау фан» («Наука и техника», с 1962). Управление гражданской авиации издаёт с 1957 журнал «Хава» («Воздух»).

Н. А. Дворянков.

До образования Дурранийской державы (1747) афг. историография была представлена главным образом сочинениями по истории отд. афг. племён или групп племён. Со 2-й пол. 18 в. начинают преобладать хроники событий, связанных с историей всего афганского народа. Отход от традиций средневековой хроник намечается в начале 20 в.

Современная историческая наука начинает создаваться в А. после достижения им независимости (1919). Значительное внимание афганские историки уделяют истории А. в средние века и новое время (Ахмад Али Кохзад, Абдулхай Хабиби, Мухаммед Осман Сидки, Али Ахмад Найми, Маель Харави, Халилулла Халили, Фикри Сельджуки и др.). В числе основных тем — освободительная борьба афганцев в 18 в. и возникновение Дурранийской державы (работы Абдур-рауфа Бенава, Мир Гуляма Мухаммеда Губара, Азизуддина Попользая), история А. в 19 в. (исследования Сайда Касима Риштии, Садикуллы Риштина, Мухаммеда Касима Аханга и др.). Обращаясь к событиям 19 в., связанным с сопротивлением А. агрессивной политике Англии, многие афганские историки выступают с позиций обличения колониализма. В 50—60-е гг. расширилось изучение новейшей истории А. (мемуары маршала Шах Вали, работы Мухаммеда Али, Равана Фархади, Амануллы Хасрата и др.). Методология большинства исследований определяется господствующими национально-буржузными идеологическими концепциями.

Центры исторических исследований в современном А. — Историческое общество (основано в 1942), издаёт журналы «Ариана» (с 1943) и «Afghanistan» (с 1940, на англ. и франц. яз.); историко-филологическая Академия «Пашто толына» (основана в 1937); Кабульский университет (основан в 1946).

Р. Т. Ахрамович.

Первые работы в области экономической науки, главным образом обзорного характера, были посвящены преимущественно общим проблемам экономической науки: истории экономических теорий (Сайд Шариф Шараф), международной торговли (Энаятулла Анвар),методам экономической статистики (Агаби) и др. Появляются и исследования по проблемам экономики А. Так, в 1954 в Цюрихе была издана диссертация Абдул Хади Камаля об аграрных отношениях в А., в 1961 в Кельне — диссертация Хайдара Давара о кустарных промыслах и фабрично-заводской промышленности А., в 1962 в Кабуле — книга Кешаварза (Мухаммеда Насера) о земледелии и животноводстве в А. Важными источниками для экономических исследований являются публикуемые Министерством планирования в сборниках «Survey of progress» (с 1958) планы и отчёты, экономические обзоры по отдельным отраслям экономики А. Материалы по экономике и экономической науке публикуются в журнале «Иктисад» (с 1931), в газетах «Ислах», «Анис», в общественно-политическом ежегоднике «Ды Афганистан каланый» (с 1932), в ежеквартальном журнале «Ды Афганистан банк» (с 1957) и других изданиях. Материал о структуре и деятельности всех министерств и ведомств А. за 50 лет опубликован в 1968 в юбилейном сборнике «Афганистан за последние 50 лет». Кадры экономистов готовятся на экономическом факультете (основан в 1957) Кабульского университета.

Ю. М. Голован, Г. П. Ежов.

Наиболее развитыми отраслями филологической науки являются лексикография и лексикология. Выпущены «Пушту-персидский словарь» (1951—54), «Фарси-пушту словарь» (1957—58) и др. Осуществляется описание живых диалектов местных языков с целью создания лингвистического атласа. Литературоведческая работа представлена текстологией, занимающейся подготовкой, редакцией и публикацией памятников национальной литературы и фольклора. Традиция составления антологий — тазкире обогащена элементами современной теории и критики. Наиболее значительна трёхтомная антология «Современные писатели» (1962—67) А. Бенава. Важную часть филологической работы составляет переводческая деятельность, в которой усиливается внимание к русской и советской филологии и произведениям русской и советской художественной литературы.

Для филологической науки в А. характерно преобладание традиционной методики при тенденции к внедрению методов современной науки. Так, в лингвистике наряду с описательными приёмами применяются экспериментальные исследования, полевая работа с использованием записей и анкетирования. В литературоведении, кроме традиционной поэтики, развивается современная теория и критика. Наиболее известные представители современной филологической науки в А. — Садикулла Риштин, Абдур-рауф Бенава, Киамуддин Хадим и др.

Основными центрами научно-исследовательские работы по филологии являются Академия «Пашто толына», литературный факультет Кабульского университета и исследовательский отдел языкознания, созданный при нём. Филологические работы публикуются в виде отдельных монографий, а также статей в журнале «Кабул» (издаётся Академией «Пашто толына»), журналах литературного факультета Кабульского университета «Важма» (с 1957) и «Адаб» (с 1954), а также в ежегоднике «Ды Афганистан каланый» (с 1932).

Н. А. Дворянков.

Лит.:Современный Афганистан, М., 1960, с. 295—314; Афганистан. Справочник, М., 1964,с.148—54; Массой В. М., Ромодин В. А., История Афганистана, т. 2, М., 1965, с. 419—66.

XI. Печать, радиовещание

Первая газета «Шамсун-нахар» была издана в А. в 1875, но начало афганской прессы в современном её понимании было положено выходом в 1911 газеты «Сирадж уль-ахбар» (издавалась до 1919), основателем которой был Махмуд Тарзи. К 1970 в А. издавалось около 40 газет. Важнейшие газеты: «Ислах», с 1929, тираж 15 тыс. экз. (1968), издаётся на языках пушту и дари, официальный орган правительства А.; «Анис», с 1927, тираж 30 тыс. экз., на пушту и дари, полуофициоз; «Хивад», с 1949, тираж 8 тыс. экз., на пушту, орган Министерства информации и культуры; «Кабул тайме» («Kabul Times»), издаётся с 1962 афганским информационным агентством Бахтар (основано в 1939) на английском языке, тираж 13 тыс. экз. В А. выходит (1969) более 10 частных газет, которые оказывают значительное влияние на общественную жизнь страны. Издаётся около 40 журналов, в том числе «Жвандун» (с 1949), «Паштунжаг» (с 1941), «Эрфан» (с 1924), «Кабул» (с 1931), «Мермын» (с 1953), «Кандагар» (с 1960).

Радиовещание в А. началось в 20-х гг., но во время восстания Бачаи Сакао в 1929 оборудование кабульской радиостанции было уничтожено. Радиовещательный центр «Радио Афганистана» находится в Кабуле (создан в 1941). Внутреннее вещание по 3 программам ведётся на языке пушту и дари; вещание на зарубежные страны — на английском, урду, русском, арабском, немецком и французском яз.

XII. Литература

Литература А. развивается на двух языках — пушту и дари (фарси-кабули). Велико воздействие на литературу фольклорных традиций. Для многих народностей страт ны (белуджи, нуристанцы и др.) фольклор остаётся главным источником удовлетворения эстетических потребностей. В народной среде популярны различные варианты притч — хикаятов, волшебных сказок, преданий и легенд о подвигах эпических героев. Особенно богато представлены поэтические жанры. Стихи и песни афганцев (сандыри), туркмен (айдым), таджиков (таране) неизменно сопутствуют им в повседневной жизни. Творчество поэтов-классиков 10—15 вв. (Рудаки, Фирдоуси, Саади и др.) на персидском (фарси) языке явилось общим достоянием современной литератур Ирана, Таджикистана, А. (см. Иран,раздел Литература).

Сведения о литературе на пушту до 15 в. отрывочны и противоречивы. Сохранились только два источника — «Жития святых» и «Неизвестное сокровище». Наиболее достоверным памятником письменной литературы на пушту является созданная в начале 15 в. история завоевательных походов афганцев «Кадастровая книга шейха Мали». Популярностью в народе пользовалось движение секты рошани, проповедовавшее «равенство всех людей перед богом» (2-я половина 16 — 1-я половина 17 вв.). Основатель движения Баязид Ансари и его последователи внесли своё философское учение в литературу. Значительный след оставила светская феодальная поэзия 17—18 вв.: патриотические стихи Хушхальхана Хаттака, проникновенная лирика Абдуррахмана, изысканные произведения Абдулхамида, вдохновенные строки о «вечно юной и прекрасной» Родине, созданные Ахмадшахом Дуррани.

После образования Дурранийской державы (1747) в А. складывается местная литературная традиция на фарси-кабули и усиливается феодальная аристократия, тенденция в письменной литературе. Героическая борьба афганцев с английскими колонизаторами возродила патриотическую поэзию: народную (стихи ашугов и думы Нур Сахиба, Нуруддина и др.) и придворную (поэма Хамида Кашмири «Книга об Акбаре», 1844). Основы современной литературы заложили в начале 20 в. просветитель Махмуд Тарзи, Гулям Мухиддин Афган, Балих Мухаммед и др.

Но лишь после завоевания А. независимости (1919) литература обрела общественное звучание. Идеи патриотизма, служения народу стали лейтмотивом творчества большинства писателей. Широкой популярностью пользуется цикл стихотворений в прозе Абдуррауфа Бенава, проникнутый симпатией к народу. Гуль-Пача Ульфат — автор глубоких по содержанию стихов и философских эссе в прозе. В повестях и рассказах Нур Мухаммеда Тараки отображена жизнь крестьян. Создателями жанра путевого очерка явились Киамуддин Хадим и Садикулла Риштин. Лирико-песенный жанр в традиции фольклора представляет Зия Юаризада. Мотивы народных преданий лежат в основе рассказов Абдуррахмана Пажвака; его герой вступает в конфликт с консервативными устоями общества. В связи с развитием капиталистических отношений в экономике страны расширяется круг литературных тем, существенно изменился жанровый диапазон и творческий метод даже тех писателей, которые долго придерживались традиционализма (Абдулхак Бетаб, Халилулла Халили и др.).

Лит.:Асланов М. Г., Афганский фольклор и его изучение в СССР, «Тр. Московского Института востоковедения», 1947, т. 5; Лебедев К. А., Афганская народная поэзия, в сборнике: Вопросы языка и литературы стран Востока, М., 1958; Герасимова А., Гире Г., Литература Афганистана, М., 1963; Риштин Садикулла, Ды пашто ды адаб тарих, Кабул, 1333 с. г. х. (1954); Бехроз Мохаммед Хосейн, Адабияти Афганистан, в кн.: Ариана даират уль-маариф [Афганская энциклопедия], ч. 12-14, Кабул, 1334-1335 с. г. х. (1955-56).

Г. Ф. Гире.

XIII. Архитектура и изобразительное искусство

Памятники архитектуры и изобразительного искусства на территории А. восходят к 4 тыс. до н. э. (остатки поселения Мундигак,наскальные изображения). искусство периода Греко-Бактрийского царства складывалось под воздействием эллинистического искусства (города Бактра, Баграм). Сохранились руины многочисленных буддийских монастырей (из глины, сырца, иногда камня), прямоугольные в плане, с внутренним двором и ступами—массивными сооружениями с полусферическим верхом (близ Бактры, в Хадде и др.). В долине Бамиана в 1—8 вв. сложился грандиозный пещерный монастырь с колоссальными статуями Будды в скальных нишах. В сооружениях этого времени широко применялись скульптура и живопись (скульптура Хадды, 1—5 вв., скульптура и росписи буддийского монастыря в Фундукистане, 6—7 вв.). Сохранились святилища местных культов (храм на холме Сурхкоталь, 2 — начале 3 вв., и др.). Средневековое искусство А. связано с художественными традициями Ср. Азии, Ирана, отчасти Индии. Растут укрепленные города; строятся дворцы, мечети, усыпальницы из обожжённого кирпича, со сводчатыми и купольными покрытиями, декорированные узорной кладкой из кирпича, резной терракотой и стуком (в 15 в. — глазурями). Среди выдающихся памятников — дворец Лашкаргах в Бусте (11 в.), звездчатые в плане мемориальные башни в Газни (12 в.); минарет близ сел. Джам (между 1153—1202), Соборная мечеть с галереями вокруг двора в Герате (начало 13—14 вв.), облицованные глазурованными плитками мавзолей Гаухаршад под узорным рубчатым куполом и минареты — в ансамбле Мусалла (1417—38) в Герате, мавзолей-мечеть Ходжа Абу Наср Парса в Балхе (15 в.)и др. Изобразительное искусство представлено главным образом миниатюрой гератской школы,известной с начала 15 в. (например, «Шахнаме», 1430, Голестанский дворец в Тегеране) и достигшей расцвета во 2-й половине 15 в. в творчестве выдающегося миниатюриста Кемаледдина Бехзада,его ученика Касима Али и других художников, работавших в придворных мастерских. На протяжении веков в А. высоко развито декоративно-прикладное искусство — художественная обработка металла, керамика, ковроделие. В современном А. ведётся интенсивное строительство жилых и общественных зданий, гидротехнических сооружений. Работают афганские архитекторы (Исматулла Серадж, Абдулла Брешна) и архитекторы других стран (в т. ч. советские). Благоустраивается столица Кабул (генеральный план разработан в 1965 архитектором Сераджем при участии советских специалистов). К наиболее значительными сооружениям в Кабуле относятся университет, гостиница, аэропорт. При содействии Советского Союза создан домостроительный комбинат и ведётся крупнопанельное жилищное строительство. Наряду с современными лаконичными формами и новыми материалами (бетон, стекло) используются и традиционные (колонна Абидайи Майванд в Кабуле, отделанная голубыми изразцами и чёрным мрамором; 1950-е гг., архитектор Серадж).

В. Л. Воронина.

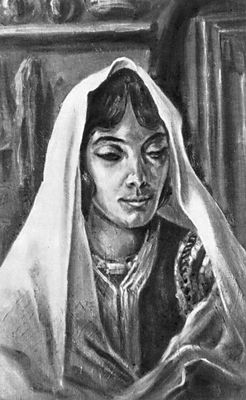

Крупнейшие художники современного А.: живописцы Абдулгафур Брешна — жанрист и пейзажист, Абдулазиз Тарзи — пейзажист-декоративист, Гаусуддин — жанрист и портретист, Хумаюн Иттимади — автор стилизованных исторических картин; скульпторы Мухаммед Хайдар, Мухаммед Реза Кандагари и др. Существует Школа изобразительного и прикладного искусства в Кабуле.

Б. В. Веймарн.

Лит.:Арунова М. Р., О некоторых общих результатах археологических раскопок в Лашкаргахе, «Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР», [в.] 33, М., 1959; Пугаченкова Г. А., Искусство Афганистана, М., 1963; Веймарн Б. В., Афганистан и его художники, «Искусство», 1965, №3; Memoires de la Delegation archeologique franpaise en Afghanistan, v. 1—16, P., 1928—59; A survey of Persian art..., v. 2, L.—N. Y., 1939, p. 981—1045, 1119—43; Stchoukine J., Les peintures des manuscrits Timurides. P., 1954; Iran. Persian miniatures, N. Y., 1956 (UNESCO, № 7); Mustafa М., Persian miniatures of Behzad and his school..., L., 1960; Afghanistan und seine Kunst, Praha, 1968.

XIV. Музыка

Музыка А. представляет собой сложное переплетение музыкальных культур различных народов — афганцев, таджиков, узбеков, туркмен, белуджей и др. Активное воздействие на неё оказывает народная музыка Индии и Ирана. Истоки профессиональной музыки А. уходят к 8—6 вв. до н.э. и связаны с культовыми мелодиями религиозных обрядов. В дальнейшем придворные певцы и музыканты восприняли персидскую систему нотации. Канонизированные формы придворной музыки сохранились в А. до начала 20 в. Однако развитие музыкальной культуры А. определялось прежде всего народно-песенным творчеством.

Афганская народная музыка одноголосна, для неё типичны диатонические лады и лады с увеличенной секундой, мелодия в диапазоне кварты и квинты. Наиболее популярным жанром является песня-двустишие (ландый), представляющая сооой два неравных по метру мелодические построения. Тексты ландый разнообразны по тематике. Танцевальные песни отличаются ритмической чёткостью; для свадебных песен характерен напевно-речитативный стиль. Сложны по структуре жанры газель, мухаммас, чарбайт, исполняемые обычно профессиональными музыкантами. Музыкальные инструменты: струнно-щипковые (тамоур, рубаб, дильрубаб), струнно-смычковые (сарингай, гиджак), струнно-ударные (сантур, чанг), духовые (сурнай, бинбаджа, шпелый, туда), клавишные (фисгармония), ударные (наккара, дамама, дариал, дупра, долкай).

Крупнейшим музыкальным деятелем, воспитавшим многих современных музыкантов А., является Касим Афган. Европейское музыкальное образование получили музыканты-инструменталисты Мухаммед Омар, Мухаммедин Захейль, певец Хафизулла Хияль и др. Популярно искусство современых ашугов (Шер Ахмад Газневи, Рахмат Гуль, Мир Хайдар и др.).

С 1941 центром профессиональной музыкальной культуры стала музыкальная редакция кабульского радио, при которой открыты 3-годичные курсы музыки (руководитель Абдулгафур Брешна), созданы оркестры народных инструментов и эстрадный. В стране много любительских хоровых коллективов.

Лит.:Беляев В., Афганская народная музыка, М., 1960; Бенава Абдур рауфва феррох, Чанд аханги пашто, Кабул, 1947; Delor J., «Afghan music», 1946, v. 1, № 3.

Г. Ф. Гире.

XV. Драматический театр

Истоки театрализованных зрелищ в А. восходят к глубокой старине: массовые представления устраивались ещё в 10—12 вв. при дворе газневидских шахов. В народе издавна популярны выступления бродячих комедиантов — кукольников, укротителей животных и др.

Современное театральное искусство возникло в А. после завоевания страной независимости (1919).

Первый самодеятельный театр возник в Кабуле в начале 20-х гг. 20 в., на его сцене ставились пьесы просветительского содержания. Такие же пьесы играли передвижные любительские труппы, появившиеся в середине 30-х гг.; на их основе были впоследствии созданы постоянные драматические коллективы. В Кабуле имеется два театра: «Похыни нындаре» (основан в середине 40-х гг.) и «Ды Кабул нындаре» (основан в 1947). При учебных заведениях существуют любительские труппы. В эти же годы формируется афганская драматургия. В пьесах Рашида Латифи, Абдулгафура Брешна, Мухаммеда Али Раунака, Абдулкаюма Бесета и др. делаются попытки отразить жизнь различных слоев населения А., ставятся острые вопросы современности («Салонный специалист» Рашида Латифи, «Огонь под пеплом» Абдулкаюма Бесета и др.). Драматурги часто являются и постановщиками своих пьес. Среди известных актёров — Абдулкаюм Бесет, Рафик Садик. Театры включают в репертуар и переводную драматургию — произведения Мольера, У. Шекспира, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, А. Н. Островского. Актёров и режиссёров готовит студия при театре «Похыни нын даре» и Театральная школа (создана в 1956).

Лит.:Stolz К., Le theatre afghan, «Afghanistan», 1954; v. 9, № 3.

Г. Ф. Гире.

Голова варвара. Фрагмент скульптуры из Хадды. Первые века нашей эры.

Голова варвара. Фрагмент скульптуры из Хадды. Первые века нашей эры.

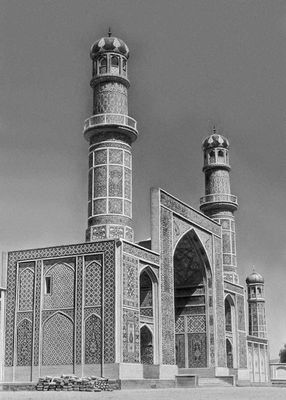

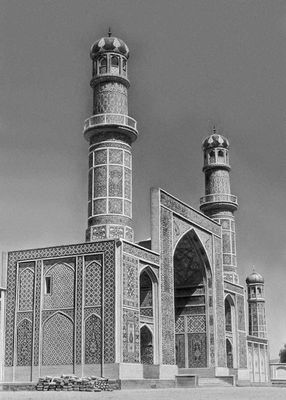

Соборная мечеть в Герате. Начало 13—14 вв. Портал с минаретами построен в 1936—44.

Соборная мечеть в Герате. Начало 13—14 вв. Портал с минаретами построен в 1936—44.

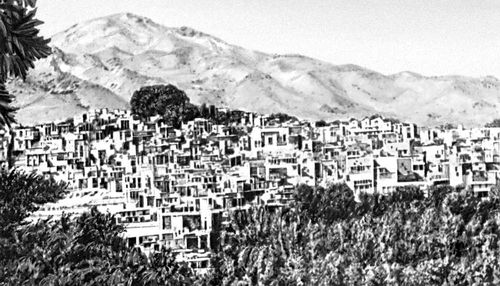

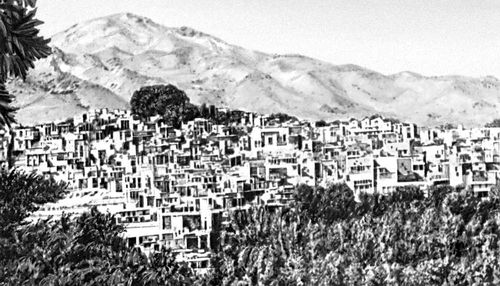

Город Исталиф (провинция Кабул).

Город Исталиф (провинция Кабул).

Бронзовый котелок из Герата. 1163. Эрмитаж. Ленинград.

Бронзовый котелок из Герата. 1163. Эрмитаж. Ленинград.

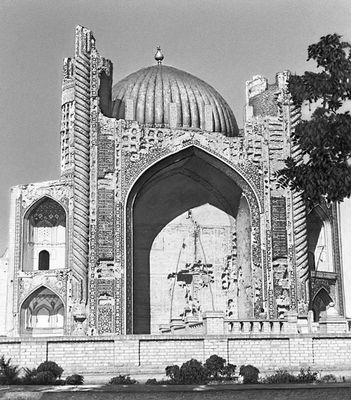

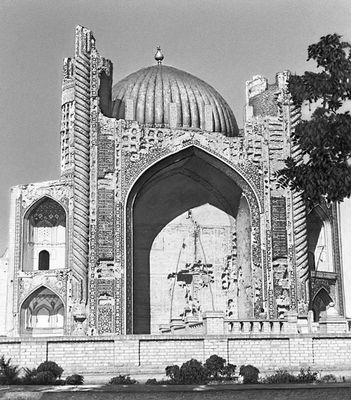

Средневековая архитектура. Мавзолей-мечеть Ходжа Абу Наср Парса в Балхе. 15 в.

Средневековая архитектура. Мавзолей-мечеть Ходжа Абу Наср Парса в Балхе. 15 в.

Обелиск Независимости. Возведён в честь провозглашения независимости Афганистана в 1919. Кабул.

Обелиск Независимости. Возведён в честь провозглашения независимости Афганистана в 1919. Кабул.

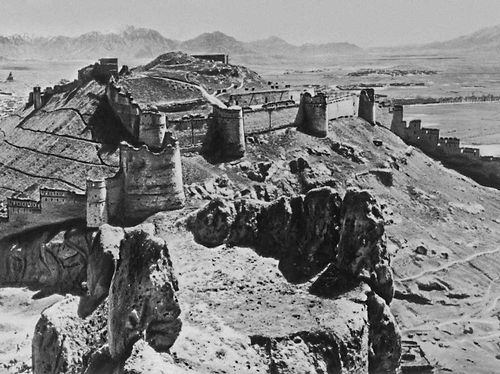

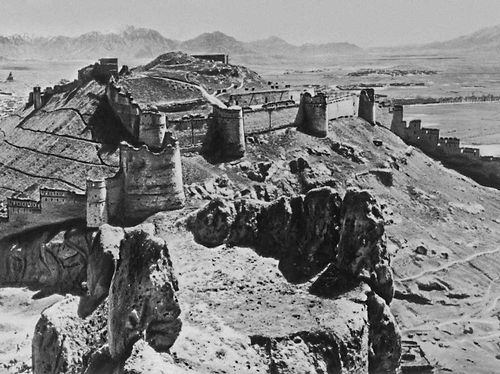

Средневековая архитектура. Крепость Бала-Хиссар в Кабуле. Стены предположительно существовали с 5 в., неоднократно перестраивались.

Средневековая архитектура. Крепость Бала-Хиссар в Кабуле. Стены предположительно существовали с 5 в., неоднократно перестраивались.

На строительстве газопровода из района г. Шибарган до границы с СССР.

На строительстве газопровода из района г. Шибарган до границы с СССР.

Флаг государственный. Афганистан.

Флаг государственный. Афганистан.

Гостиница в Кабуле, 1960-е гг.

Гостиница в Кабуле, 1960-е гг.

Блюдо с люстровой росписью. 11—12 вв. Кабульский музей.

Блюдо с люстровой росписью. 11—12 вв. Кабульский музей.

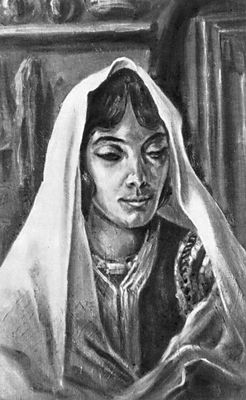

А. Брешна. «Невеста из Бамиана».

А. Брешна. «Невеста из Бамиана».

Гаусуддин. «Старый Кабул».

Гаусуддин. «Старый Кабул».

Миниатюра «Ширин с портретом Хосрова» из рукописи «Хамсе». 1431. Эрмитаж. Ленинград.

Миниатюра «Ширин с портретом Хосрова» из рукописи «Хамсе». 1431. Эрмитаж. Ленинград.

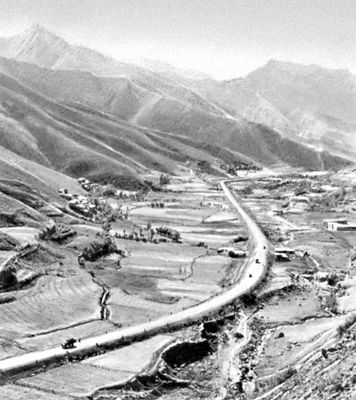

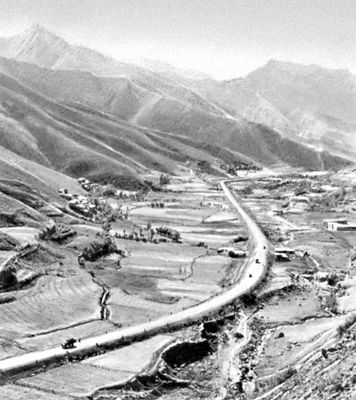

Автодорога через горы Гиндукуша.

Автодорога через горы Гиндукуша.

Хлебозавод и элеватор в г. Кабуле.

Хлебозавод и элеватор в г. Кабуле.

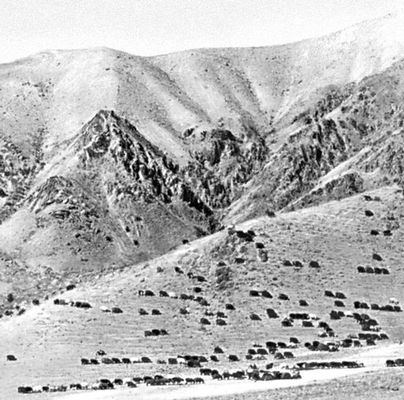

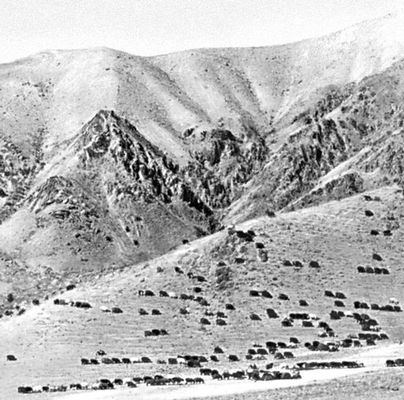

На горном пастбище.

На горном пастбище.

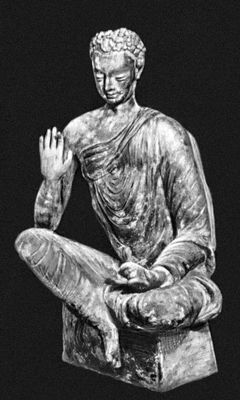

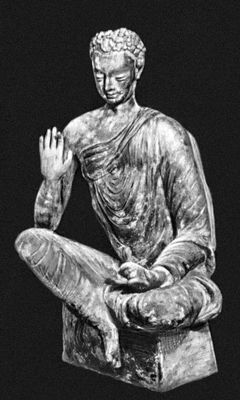

Скульптура из Фундукистана.7 в. Кабульский музей.

Скульптура из Фундукистана.7 в. Кабульский музей.

Минарет близ селения Джам. Между 1153—1202.

Минарет близ селения Джам. Между 1153—1202.

А. Тарзи. Пейзаж.

А. Тарзи. Пейзаж.

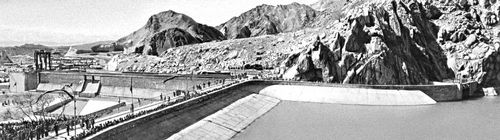

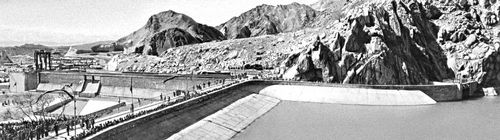

Вид на плотину и водохранилище Джелалабадской ирригационной системы.

Вид на плотину и водохранилище Джелалабадской ирригационной системы.

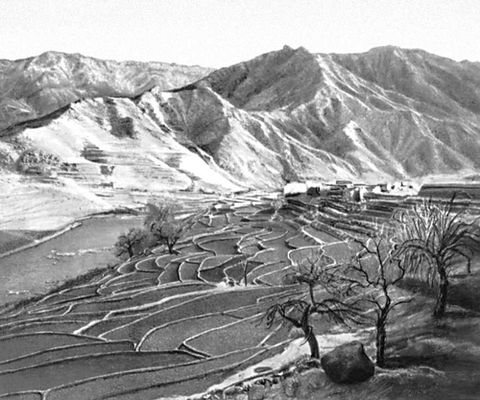

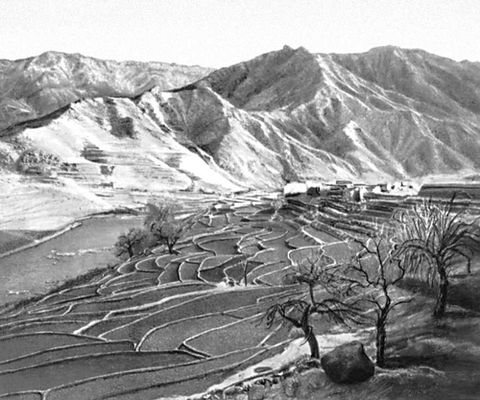

Террасированные склоны в долине р. Кунар.

Террасированные склоны в долине р. Кунар.

Рельеф из Шоторака. Сланец. 2 в. (?). Музей Гиме. Париж.

Рельеф из Шоторака. Сланец. 2 в. (?). Музей Гиме. Париж.

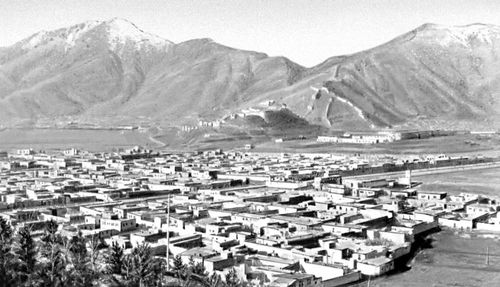

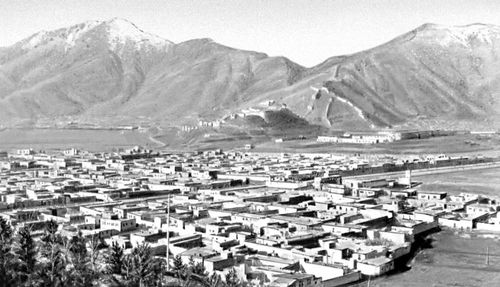

Кабул. Общий вид города.

Кабул. Общий вид города.

Голова будды из Хадды. Стук. 3 в. Кабульский музей.

Голова будды из Хадды. Стук. 3 в. Кабульский музей.

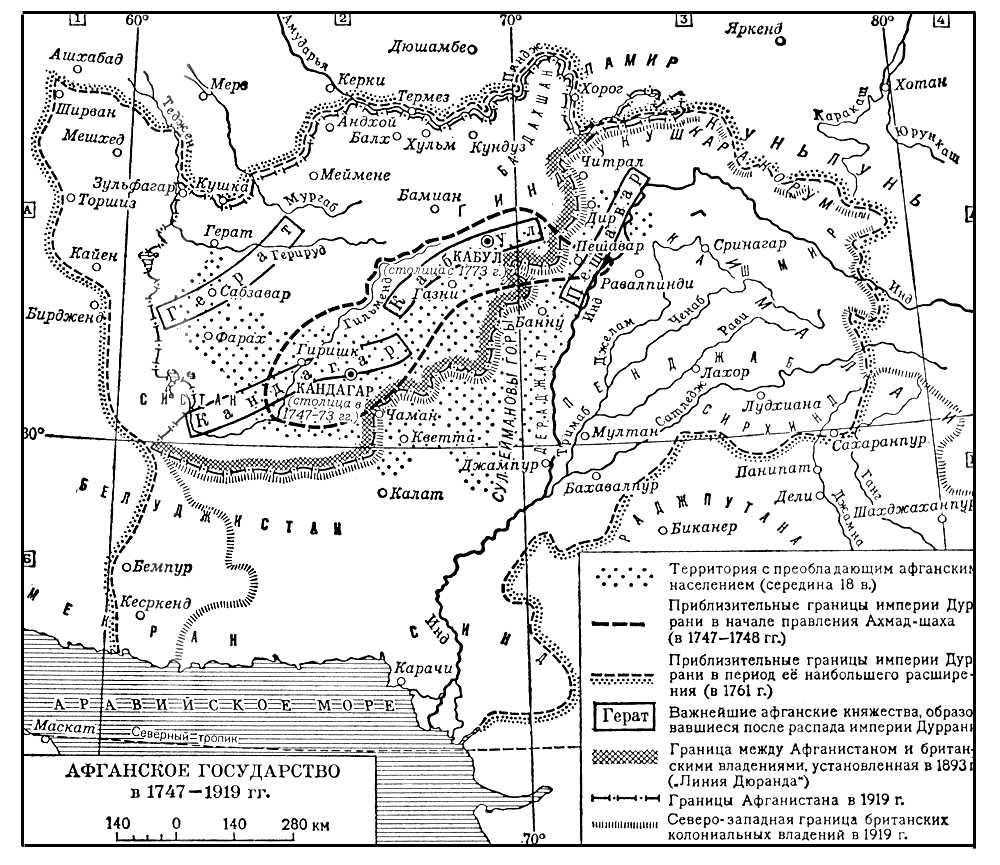

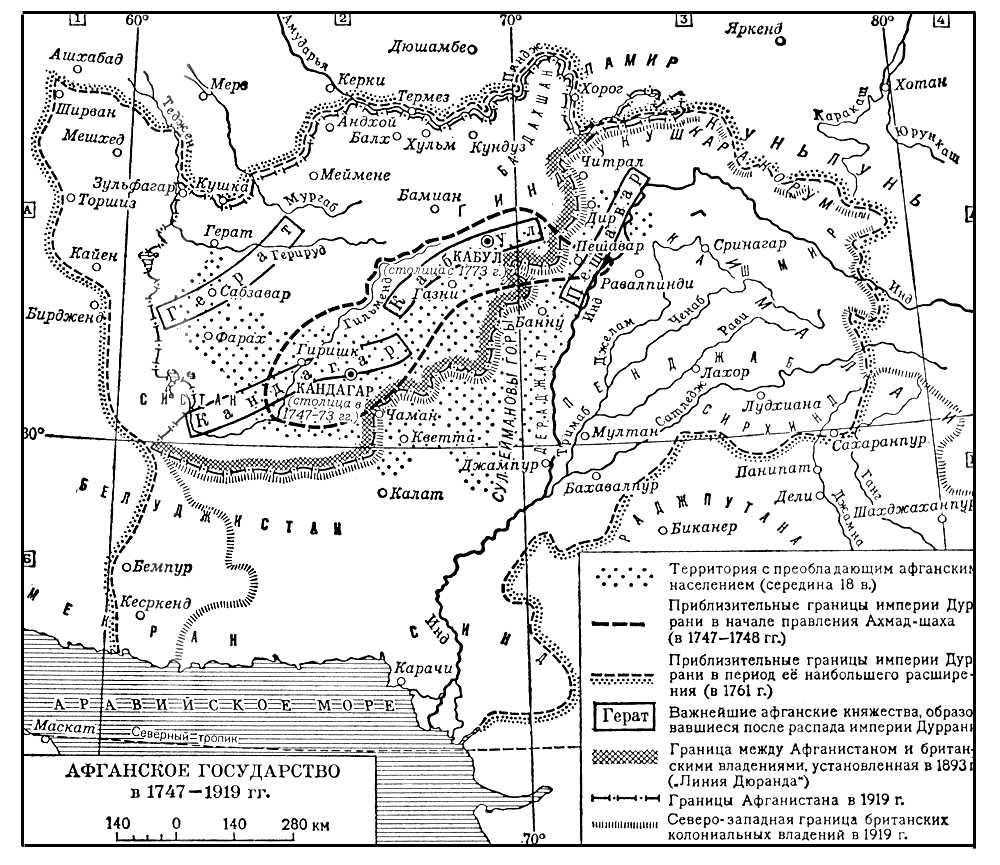

Афганское государство в 1747—1919 гг.

Афганское государство в 1747—1919 гг.

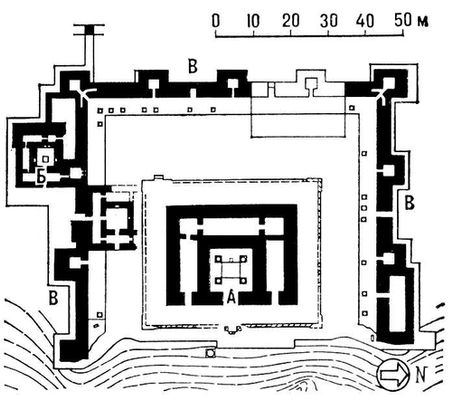

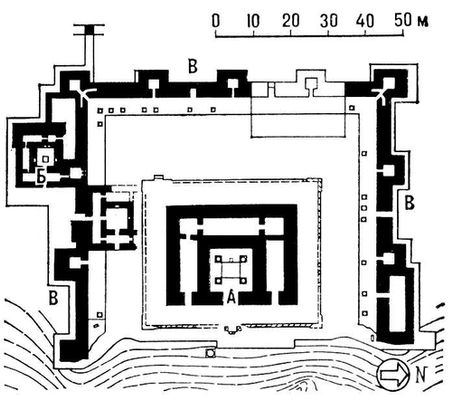

Храм на холме Сурхкоталь. 2—нач. 3 вв. План: А — основное святилище; Б — дополнительный маленький храм; В — стены с башнями, ограждающие двор.

Храм на холме Сурхкоталь. 2—нач. 3 вв. План: А — основное святилище; Б — дополнительный маленький храм; В — стены с башнями, ограждающие двор.

Пушту.

З. К. Навокина.

X. Наука и научные учрежденияФормирование первых научных учреждений в А. началось перед 2-й мировой войной 1939—45. Национальные кадры специалистов в области естественных и технических наук готовятся в основном на факультетах Кабульского университета: медицинском (основан в 1932); естественном (основан в 1941), имеющем физико-математическое, химико-биологическое, горногеологическое и метеорологическое отделения и лаборатории спектрального анализа, оптики, радиоэлектроники; инженерном (основан в 1956), располагающем научно-исследовательскими лабораториями гражданского строительства, электротехники, механики, физики и химии; сельскохозяйственном (основан в 1956) с лабораториями микробиологии растений, энтомологии и зоологии, агрономии, почв и ирригации, общей химии, ветеринарии, агротехники и физиологии. Большую помощь А. в подготовке научно-технических кадров оказывает СССР. При его содействии был, в частности, построен Политехнический институт (с 15 научно-исследовательскими лабораториями) в Кабуле. Официальное открытие этого научно-технического центра состоялось в 1969. Среди первых афганских учёных — Мухаммед Анас, Абдулазим Зияй, Абдулгафар Какар, Мухаммед Факар, Мухаммед Сиддик.

В 1960 в Кабуле создан научно-химический центр, на основе которого предполагается создать Академию естественных наук.

Расширяется научно-исследовательская работа в области гидрологии, сельского хозяйства, геологии, медицины и др. При Министерстве горных дел и промышленности создан отдел геологической разведки, начали проводиться геологические исследования (с помощью советских специалистов на С. страны и специалистов из ФРГ на Ю.). Афганские геологи Султан Мухаммед Пополь, Гулям Али Хан, Абдулла Насери опубликовали ряд работ по геологии; Мухаммед Заман и Мухаммед Акрам — по географии.

Ряд научных лабораторий организован специализированными учреждениями ООН (в частности, ЮНЕСКО), имеющими свои представительства в А.

Значительные работы по исследованию природных богатств А. были выполнены иностранными экспедициями и учёными. Так, фундаментальный труд «Земледельческий Афганистан» был подготовлен ещё в 1920-х гг. советскими учёными Н. И. Вавиловым и Д. Д. Букиничем; работы по гидрологии и метеорологии были проведены в 1940-х гг. польским учёным А. Стензом.

Результаты научно-исследовательских работ в области естественных и технических наук публикуются в журналах Кабульского университета: «Сайенс» («Наука», с 1963), «Джография» («География», с 1962), «Паштани тебби маджаля» («Афганский медицинский журнал», с 1955), «Ильм ау фан» («Наука и техника», с 1962). Управление гражданской авиации издаёт с 1957 журнал «Хава» («Воздух»).

Н. А. Дворянков.

До образования Дурранийской державы (1747) афг. историография была представлена главным образом сочинениями по истории отд. афг. племён или групп племён. Со 2-й пол. 18 в. начинают преобладать хроники событий, связанных с историей всего афганского народа. Отход от традиций средневековой хроник намечается в начале 20 в.

Современная историческая наука начинает создаваться в А. после достижения им независимости (1919). Значительное внимание афганские историки уделяют истории А. в средние века и новое время (Ахмад Али Кохзад, Абдулхай Хабиби, Мухаммед Осман Сидки, Али Ахмад Найми, Маель Харави, Халилулла Халили, Фикри Сельджуки и др.). В числе основных тем — освободительная борьба афганцев в 18 в. и возникновение Дурранийской державы (работы Абдур-рауфа Бенава, Мир Гуляма Мухаммеда Губара, Азизуддина Попользая), история А. в 19 в. (исследования Сайда Касима Риштии, Садикуллы Риштина, Мухаммеда Касима Аханга и др.). Обращаясь к событиям 19 в., связанным с сопротивлением А. агрессивной политике Англии, многие афганские историки выступают с позиций обличения колониализма. В 50—60-е гг. расширилось изучение новейшей истории А. (мемуары маршала Шах Вали, работы Мухаммеда Али, Равана Фархади, Амануллы Хасрата и др.). Методология большинства исследований определяется господствующими национально-буржузными идеологическими концепциями.

Центры исторических исследований в современном А. — Историческое общество (основано в 1942), издаёт журналы «Ариана» (с 1943) и «Afghanistan» (с 1940, на англ. и франц. яз.); историко-филологическая Академия «Пашто толына» (основана в 1937); Кабульский университет (основан в 1946).

Р. Т. Ахрамович.

Первые работы в области экономической науки, главным образом обзорного характера, были посвящены преимущественно общим проблемам экономической науки: истории экономических теорий (Сайд Шариф Шараф), международной торговли (Энаятулла Анвар),методам экономической статистики (Агаби) и др. Появляются и исследования по проблемам экономики А. Так, в 1954 в Цюрихе была издана диссертация Абдул Хади Камаля об аграрных отношениях в А., в 1961 в Кельне — диссертация Хайдара Давара о кустарных промыслах и фабрично-заводской промышленности А., в 1962 в Кабуле — книга Кешаварза (Мухаммеда Насера) о земледелии и животноводстве в А. Важными источниками для экономических исследований являются публикуемые Министерством планирования в сборниках «Survey of progress» (с 1958) планы и отчёты, экономические обзоры по отдельным отраслям экономики А. Материалы по экономике и экономической науке публикуются в журнале «Иктисад» (с 1931), в газетах «Ислах», «Анис», в общественно-политическом ежегоднике «Ды Афганистан каланый» (с 1932), в ежеквартальном журнале «Ды Афганистан банк» (с 1957) и других изданиях. Материал о структуре и деятельности всех министерств и ведомств А. за 50 лет опубликован в 1968 в юбилейном сборнике «Афганистан за последние 50 лет». Кадры экономистов готовятся на экономическом факультете (основан в 1957) Кабульского университета.

Ю. М. Голован, Г. П. Ежов.

Наиболее развитыми отраслями филологической науки являются лексикография и лексикология. Выпущены «Пушту-персидский словарь» (1951—54), «Фарси-пушту словарь» (1957—58) и др. Осуществляется описание живых диалектов местных языков с целью создания лингвистического атласа. Литературоведческая работа представлена текстологией, занимающейся подготовкой, редакцией и публикацией памятников национальной литературы и фольклора. Традиция составления антологий — тазкире обогащена элементами современной теории и критики. Наиболее значительна трёхтомная антология «Современные писатели» (1962—67) А. Бенава. Важную часть филологической работы составляет переводческая деятельность, в которой усиливается внимание к русской и советской филологии и произведениям русской и советской художественной литературы.

Для филологической науки в А. характерно преобладание традиционной методики при тенденции к внедрению методов современной науки. Так, в лингвистике наряду с описательными приёмами применяются экспериментальные исследования, полевая работа с использованием записей и анкетирования. В литературоведении, кроме традиционной поэтики, развивается современная теория и критика. Наиболее известные представители современной филологической науки в А. — Садикулла Риштин, Абдур-рауф Бенава, Киамуддин Хадим и др.

Основными центрами научно-исследовательские работы по филологии являются Академия «Пашто толына», литературный факультет Кабульского университета и исследовательский отдел языкознания, созданный при нём. Филологические работы публикуются в виде отдельных монографий, а также статей в журнале «Кабул» (издаётся Академией «Пашто толына»), журналах литературного факультета Кабульского университета «Важма» (с 1957) и «Адаб» (с 1954), а также в ежегоднике «Ды Афганистан каланый» (с 1932).

Н. А. Дворянков.

Лит.:Современный Афганистан, М., 1960, с. 295—314; Афганистан. Справочник, М., 1964,с.148—54; Массой В. М., Ромодин В. А., История Афганистана, т. 2, М., 1965, с. 419—66.

XI. Печать, радиовещание

Первая газета «Шамсун-нахар» была издана в А. в 1875, но начало афганской прессы в современном её понимании было положено выходом в 1911 газеты «Сирадж уль-ахбар» (издавалась до 1919), основателем которой был Махмуд Тарзи. К 1970 в А. издавалось около 40 газет. Важнейшие газеты: «Ислах», с 1929, тираж 15 тыс. экз. (1968), издаётся на языках пушту и дари, официальный орган правительства А.; «Анис», с 1927, тираж 30 тыс. экз., на пушту и дари, полуофициоз; «Хивад», с 1949, тираж 8 тыс. экз., на пушту, орган Министерства информации и культуры; «Кабул тайме» («Kabul Times»), издаётся с 1962 афганским информационным агентством Бахтар (основано в 1939) на английском языке, тираж 13 тыс. экз. В А. выходит (1969) более 10 частных газет, которые оказывают значительное влияние на общественную жизнь страны. Издаётся около 40 журналов, в том числе «Жвандун» (с 1949), «Паштунжаг» (с 1941), «Эрфан» (с 1924), «Кабул» (с 1931), «Мермын» (с 1953), «Кандагар» (с 1960).

Радиовещание в А. началось в 20-х гг., но во время восстания Бачаи Сакао в 1929 оборудование кабульской радиостанции было уничтожено. Радиовещательный центр «Радио Афганистана» находится в Кабуле (создан в 1941). Внутреннее вещание по 3 программам ведётся на языке пушту и дари; вещание на зарубежные страны — на английском, урду, русском, арабском, немецком и французском яз.

XII. Литература

Литература А. развивается на двух языках — пушту и дари (фарси-кабули). Велико воздействие на литературу фольклорных традиций. Для многих народностей страт ны (белуджи, нуристанцы и др.) фольклор остаётся главным источником удовлетворения эстетических потребностей. В народной среде популярны различные варианты притч — хикаятов, волшебных сказок, преданий и легенд о подвигах эпических героев. Особенно богато представлены поэтические жанры. Стихи и песни афганцев (сандыри), туркмен (айдым), таджиков (таране) неизменно сопутствуют им в повседневной жизни. Творчество поэтов-классиков 10—15 вв. (Рудаки, Фирдоуси, Саади и др.) на персидском (фарси) языке явилось общим достоянием современной литератур Ирана, Таджикистана, А. (см. Иран,раздел Литература).

Сведения о литературе на пушту до 15 в. отрывочны и противоречивы. Сохранились только два источника — «Жития святых» и «Неизвестное сокровище». Наиболее достоверным памятником письменной литературы на пушту является созданная в начале 15 в. история завоевательных походов афганцев «Кадастровая книга шейха Мали». Популярностью в народе пользовалось движение секты рошани, проповедовавшее «равенство всех людей перед богом» (2-я половина 16 — 1-я половина 17 вв.). Основатель движения Баязид Ансари и его последователи внесли своё философское учение в литературу. Значительный след оставила светская феодальная поэзия 17—18 вв.: патриотические стихи Хушхальхана Хаттака, проникновенная лирика Абдуррахмана, изысканные произведения Абдулхамида, вдохновенные строки о «вечно юной и прекрасной» Родине, созданные Ахмадшахом Дуррани.

После образования Дурранийской державы (1747) в А. складывается местная литературная традиция на фарси-кабули и усиливается феодальная аристократия, тенденция в письменной литературе. Героическая борьба афганцев с английскими колонизаторами возродила патриотическую поэзию: народную (стихи ашугов и думы Нур Сахиба, Нуруддина и др.) и придворную (поэма Хамида Кашмири «Книга об Акбаре», 1844). Основы современной литературы заложили в начале 20 в. просветитель Махмуд Тарзи, Гулям Мухиддин Афган, Балих Мухаммед и др.

Но лишь после завоевания А. независимости (1919) литература обрела общественное звучание. Идеи патриотизма, служения народу стали лейтмотивом творчества большинства писателей. Широкой популярностью пользуется цикл стихотворений в прозе Абдуррауфа Бенава, проникнутый симпатией к народу. Гуль-Пача Ульфат — автор глубоких по содержанию стихов и философских эссе в прозе. В повестях и рассказах Нур Мухаммеда Тараки отображена жизнь крестьян. Создателями жанра путевого очерка явились Киамуддин Хадим и Садикулла Риштин. Лирико-песенный жанр в традиции фольклора представляет Зия Юаризада. Мотивы народных преданий лежат в основе рассказов Абдуррахмана Пажвака; его герой вступает в конфликт с консервативными устоями общества. В связи с развитием капиталистических отношений в экономике страны расширяется круг литературных тем, существенно изменился жанровый диапазон и творческий метод даже тех писателей, которые долго придерживались традиционализма (Абдулхак Бетаб, Халилулла Халили и др.).

Лит.:Асланов М. Г., Афганский фольклор и его изучение в СССР, «Тр. Московского Института востоковедения», 1947, т. 5; Лебедев К. А., Афганская народная поэзия, в сборнике: Вопросы языка и литературы стран Востока, М., 1958; Герасимова А., Гире Г., Литература Афганистана, М., 1963; Риштин Садикулла, Ды пашто ды адаб тарих, Кабул, 1333 с. г. х. (1954); Бехроз Мохаммед Хосейн, Адабияти Афганистан, в кн.: Ариана даират уль-маариф [Афганская энциклопедия], ч. 12-14, Кабул, 1334-1335 с. г. х. (1955-56).

Г. Ф. Гире.

XIII. Архитектура и изобразительное искусство

Памятники архитектуры и изобразительного искусства на территории А. восходят к 4 тыс. до н. э. (остатки поселения Мундигак,наскальные изображения). искусство периода Греко-Бактрийского царства складывалось под воздействием эллинистического искусства (города Бактра, Баграм). Сохранились руины многочисленных буддийских монастырей (из глины, сырца, иногда камня), прямоугольные в плане, с внутренним двором и ступами—массивными сооружениями с полусферическим верхом (близ Бактры, в Хадде и др.). В долине Бамиана в 1—8 вв. сложился грандиозный пещерный монастырь с колоссальными статуями Будды в скальных нишах. В сооружениях этого времени широко применялись скульптура и живопись (скульптура Хадды, 1—5 вв., скульптура и росписи буддийского монастыря в Фундукистане, 6—7 вв.). Сохранились святилища местных культов (храм на холме Сурхкоталь, 2 — начале 3 вв., и др.). Средневековое искусство А. связано с художественными традициями Ср. Азии, Ирана, отчасти Индии. Растут укрепленные города; строятся дворцы, мечети, усыпальницы из обожжённого кирпича, со сводчатыми и купольными покрытиями, декорированные узорной кладкой из кирпича, резной терракотой и стуком (в 15 в. — глазурями). Среди выдающихся памятников — дворец Лашкаргах в Бусте (11 в.), звездчатые в плане мемориальные башни в Газни (12 в.); минарет близ сел. Джам (между 1153—1202), Соборная мечеть с галереями вокруг двора в Герате (начало 13—14 вв.), облицованные глазурованными плитками мавзолей Гаухаршад под узорным рубчатым куполом и минареты — в ансамбле Мусалла (1417—38) в Герате, мавзолей-мечеть Ходжа Абу Наср Парса в Балхе (15 в.)и др. Изобразительное искусство представлено главным образом миниатюрой гератской школы,известной с начала 15 в. (например, «Шахнаме», 1430, Голестанский дворец в Тегеране) и достигшей расцвета во 2-й половине 15 в. в творчестве выдающегося миниатюриста Кемаледдина Бехзада,его ученика Касима Али и других художников, работавших в придворных мастерских. На протяжении веков в А. высоко развито декоративно-прикладное искусство — художественная обработка металла, керамика, ковроделие. В современном А. ведётся интенсивное строительство жилых и общественных зданий, гидротехнических сооружений. Работают афганские архитекторы (Исматулла Серадж, Абдулла Брешна) и архитекторы других стран (в т. ч. советские). Благоустраивается столица Кабул (генеральный план разработан в 1965 архитектором Сераджем при участии советских специалистов). К наиболее значительными сооружениям в Кабуле относятся университет, гостиница, аэропорт. При содействии Советского Союза создан домостроительный комбинат и ведётся крупнопанельное жилищное строительство. Наряду с современными лаконичными формами и новыми материалами (бетон, стекло) используются и традиционные (колонна Абидайи Майванд в Кабуле, отделанная голубыми изразцами и чёрным мрамором; 1950-е гг., архитектор Серадж).

В. Л. Воронина.

Крупнейшие художники современного А.: живописцы Абдулгафур Брешна — жанрист и пейзажист, Абдулазиз Тарзи — пейзажист-декоративист, Гаусуддин — жанрист и портретист, Хумаюн Иттимади — автор стилизованных исторических картин; скульпторы Мухаммед Хайдар, Мухаммед Реза Кандагари и др. Существует Школа изобразительного и прикладного искусства в Кабуле.

Б. В. Веймарн.

Лит.:Арунова М. Р., О некоторых общих результатах археологических раскопок в Лашкаргахе, «Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР», [в.] 33, М., 1959; Пугаченкова Г. А., Искусство Афганистана, М., 1963; Веймарн Б. В., Афганистан и его художники, «Искусство», 1965, №3; Memoires de la Delegation archeologique franpaise en Afghanistan, v. 1—16, P., 1928—59; A survey of Persian art..., v. 2, L.—N. Y., 1939, p. 981—1045, 1119—43; Stchoukine J., Les peintures des manuscrits Timurides. P., 1954; Iran. Persian miniatures, N. Y., 1956 (UNESCO, № 7); Mustafa М., Persian miniatures of Behzad and his school..., L., 1960; Afghanistan und seine Kunst, Praha, 1968.

XIV. Музыка

Музыка А. представляет собой сложное переплетение музыкальных культур различных народов — афганцев, таджиков, узбеков, туркмен, белуджей и др. Активное воздействие на неё оказывает народная музыка Индии и Ирана. Истоки профессиональной музыки А. уходят к 8—6 вв. до н.э. и связаны с культовыми мелодиями религиозных обрядов. В дальнейшем придворные певцы и музыканты восприняли персидскую систему нотации. Канонизированные формы придворной музыки сохранились в А. до начала 20 в. Однако развитие музыкальной культуры А. определялось прежде всего народно-песенным творчеством.

Афганская народная музыка одноголосна, для неё типичны диатонические лады и лады с увеличенной секундой, мелодия в диапазоне кварты и квинты. Наиболее популярным жанром является песня-двустишие (ландый), представляющая сооой два неравных по метру мелодические построения. Тексты ландый разнообразны по тематике. Танцевальные песни отличаются ритмической чёткостью; для свадебных песен характерен напевно-речитативный стиль. Сложны по структуре жанры газель, мухаммас, чарбайт, исполняемые обычно профессиональными музыкантами. Музыкальные инструменты: струнно-щипковые (тамоур, рубаб, дильрубаб), струнно-смычковые (сарингай, гиджак), струнно-ударные (сантур, чанг), духовые (сурнай, бинбаджа, шпелый, туда), клавишные (фисгармония), ударные (наккара, дамама, дариал, дупра, долкай).

Крупнейшим музыкальным деятелем, воспитавшим многих современных музыкантов А., является Касим Афган. Европейское музыкальное образование получили музыканты-инструменталисты Мухаммед Омар, Мухаммедин Захейль, певец Хафизулла Хияль и др. Популярно искусство современых ашугов (Шер Ахмад Газневи, Рахмат Гуль, Мир Хайдар и др.).

С 1941 центром профессиональной музыкальной культуры стала музыкальная редакция кабульского радио, при которой открыты 3-годичные курсы музыки (руководитель Абдулгафур Брешна), созданы оркестры народных инструментов и эстрадный. В стране много любительских хоровых коллективов.

Лит.:Беляев В., Афганская народная музыка, М., 1960; Бенава Абдур рауфва феррох, Чанд аханги пашто, Кабул, 1947; Delor J., «Afghan music», 1946, v. 1, № 3.

Г. Ф. Гире.

XV. Драматический театр

Истоки театрализованных зрелищ в А. восходят к глубокой старине: массовые представления устраивались ещё в 10—12 вв. при дворе газневидских шахов. В народе издавна популярны выступления бродячих комедиантов — кукольников, укротителей животных и др.

Современное театральное искусство возникло в А. после завоевания страной независимости (1919).

Первый самодеятельный театр возник в Кабуле в начале 20-х гг. 20 в., на его сцене ставились пьесы просветительского содержания. Такие же пьесы играли передвижные любительские труппы, появившиеся в середине 30-х гг.; на их основе были впоследствии созданы постоянные драматические коллективы. В Кабуле имеется два театра: «Похыни нындаре» (основан в середине 40-х гг.) и «Ды Кабул нындаре» (основан в 1947). При учебных заведениях существуют любительские труппы. В эти же годы формируется афганская драматургия. В пьесах Рашида Латифи, Абдулгафура Брешна, Мухаммеда Али Раунака, Абдулкаюма Бесета и др. делаются попытки отразить жизнь различных слоев населения А., ставятся острые вопросы современности («Салонный специалист» Рашида Латифи, «Огонь под пеплом» Абдулкаюма Бесета и др.). Драматурги часто являются и постановщиками своих пьес. Среди известных актёров — Абдулкаюм Бесет, Рафик Садик. Театры включают в репертуар и переводную драматургию — произведения Мольера, У. Шекспира, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, А. Н. Островского. Актёров и режиссёров готовит студия при театре «Похыни нын даре» и Театральная школа (создана в 1956).

Лит.:Stolz К., Le theatre afghan, «Afghanistan», 1954; v. 9, № 3.

Г. Ф. Гире.