Хушхаль-хан Хаттак.В 1747

Ахмад-шах Дуррани

основал независимое Афганское государство (

Дурранийская держава

)

.В связи с замедленным развитием капиталистических отношений в Афганистане формирование афганской нации происходило в течение длительного времени. К числу факторов, тормозивших процесс формирования афганской нации, относится также колониальная политика Англии (см.

Англо-афганские войны

и

Англо-афганские договоры и соглашения 19—20 вв.

)

.Известное значение имело и сохранение языка фарси (см.

Дари

) в качестве единственного государственного языка Афганистана (с 1936 государственным языком был объявлен также национальный язык А. — пушту). (Об истории, экономике и культуре А. см. также в ст.

Афганистан.)

Лит.:Народы Передней Азии, М., 1957; Массон В. М. и Ромодин В. А., История Афганистана, т. 1—2, М., 1964—65.

М. Г. Асланов.

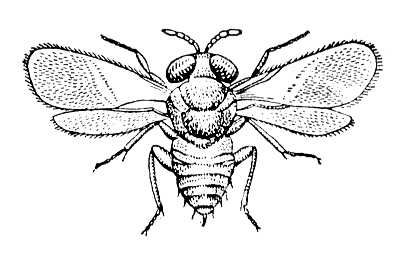

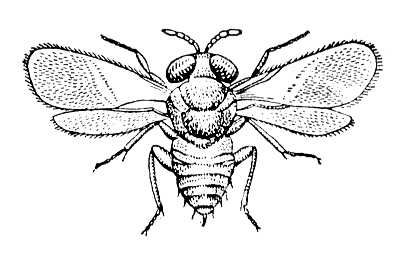

кровяной тлёй.Самка А. откладывает яйца в тлей, где и развиваются личинки; тли при этом погибают. В 1926—30 А. был ввезён и в СССР, размножен в лабораториях и выпущен на Кавказе и на Украине в пораженных тлёй садах, где акклиматизировался и подавляет размножение кровяной тли.

Лит.:Народы Передней Азии, М., 1957; Массон В. М. и Ромодин В. А., История Афганистана, т. 1—2, М., 1964—65.

М. Г. Асланов.

кровяной тлёй.Самка А. откладывает яйца в тлей, где и развиваются личинки; тли при этом погибают. В 1926—30 А. был ввезён и в СССР, размножен в лабораториях и выпущен на Кавказе и на Украине в пораженных тлёй садах, где акклиматизировался и подавляет размножение кровяной тли.

Афелинус.

Афелинус.