Страница:

распространение звука в А., зависящее от пространственного распределения температуры и скорости ветра, представляет интерес для разработки косвенных методов зондирования верхних слоев А. Так, например, наблюдения зон слышимости звука при искусств, взрыве позволили впервые обнаружить увеличение температуры с высотой в стратосфере. Применение ракетного акустического метода дало возможность получить богатую информацию о ветрах в стратосфере и мезосфере.

Фундаментальная проблема в исследованиях атмосферного электричества—наличие отрицательного заря да Земли и обусловленного им электрического поля А. Важная роль в этой проблеме принадлежит образованию облаков и грозового электричества. Возникновение грозовых разрядов влечёт за собой появление молний. Частое возникновение грозовых разрядов вызвало необходимость разработки методов грозозащиты зданий, сооружений, линий электропередач и связи. Особую опасность это явление представляет для авиации. Грозовые разряды вызывают атмосферные радиопомехи, получившие название атмосфериков.В периоды резкого увеличения напряжённости электрического поля наблюдаются светящиеся разряды, возникающие на остриях и острых углах предметов, выступающих над земной поверхностью, на отдельных вершинах в горах и т. п. ( Эльма огни ) .Под влиянием процессов ионизации различного происхождения А. всегда ионизована и содержит сильно изменяющиеся в зависимости от конкретных условий количества лёгких и тяжёлых ионов, которые обусловливают электрическая проводимость А. Главными ионизаторами земной поверхности являются излучения радиоактивных веществ, содержащихся в земной коре, в А., а также космические лучи. В верхних слоях А. ионизация обусловлена ультрафиолетовой, корпускулярной и рентгеновской солнечной радиацией. Именно эти факторы в основном определяют структуру ионосферы, режим которой зависит от условий солнечной активности.

Изучение А. Хотя изучение А. началось ещё в античное время, наука об А. — метеорология—сложилась только в 19 в. В состав метеорологии входит ряд дисциплин, которые различаются по применяемым в них методам исследований и по изучаемым объектам. Сюда относятся: физика атмосферы, химия атмосферы, климатология, синоптическая метеорология, динамическая метеорология и др. Влияние атмосферных факторов на биологические процессы изучается биометеорологией, включающей с.-х. метеорологию и биометеорологию человека. Классификация этих дисциплин окончательно не установилась и находится в стадии развития.

Для наблюдения за А. на земной поверхности создана обширная сеть метеорологических станций и постов, оборудованных стандартными метеорологическими приборами и аэрологическими приборами,в труднодоступных районах устанавливаются автоматические метеорологические станции. Важное значение в системе наземных метеорологических наблюдений приобрела радиолокация, позволяющая обнаруживать и исследовать облака и осадки, турбулентные и конвективные образования в А., измерять скорость и направление ветра на высотах (см. Радиолокация в метеорологии ) .Широко применяется также пеленгация грозовых очагов путём регистрации атмосфериков. Важная роль в метеорологических наблюдениях принадлежит вертикальным зондированиям А. при помощи радиозондов для измерений атмосферного давления, скорости и направления ветра, температуры, влажности воздуха в свободной А.

Для изучения различных характеристик А. применяются самолёты и автоматические аэростаты, например при исследовании облаков и разработке методов активных воздействий на них, а также для измерений в области актинометрии, атмосферной оптики и атмосферного электричества. В период Международного геофизического года (1957—58) и в последующие годы началось использование ракет метеорологических для измерений температуры и атмосферных давления в верхней стратосфере и мезосфере. Важнейшим средством получения метеорологической информации, особенно существенным для акватории океанов и территорий труднодоступных районов, стали спутники метеорологические .

Лит.:Метеорология и гидрология за 50 лет Советской власти, под ред. Е. К. Федорова, Л., 1967; Хргиан А. Х., Физика атмосферы, 2 изд., М., 1958; Зверев А. С., Синоптическая метеорология и основы предвычисления погоды, Л., 1968; Хромов С. П., Метеорология и климатология для географических факультетов, Л., 1964; Тверской П. Н., Курс метеорологии, Л., 1962; Матвеев Л. Т., Основы общей метеорологии. Физика атмосферы, Л., 1965; Будыко М. И., Тепловой баланс земной поверхности, Л., 1956; Кондратьев К. Я., Актинометрия, Л., 1965; Хвостиков И. А., Высокие слои атмосферы, Л., 1964; Мороз В. И., Физика планет, М., 1967; Тверской П. Н., Атмосферное электричество, Л., 1949; Шишкин Н. С., Облака, осадки и грозовое электричество, М., 1964; Озон в земной атмосфере, под ред. Г. П. Гущина, Л., 1966; Имянитов И. М., Чубарина Е. В., Электричество свободной атмосферы, Л., 1965.

М. И. Будыко, К. Я. Кондратьев.

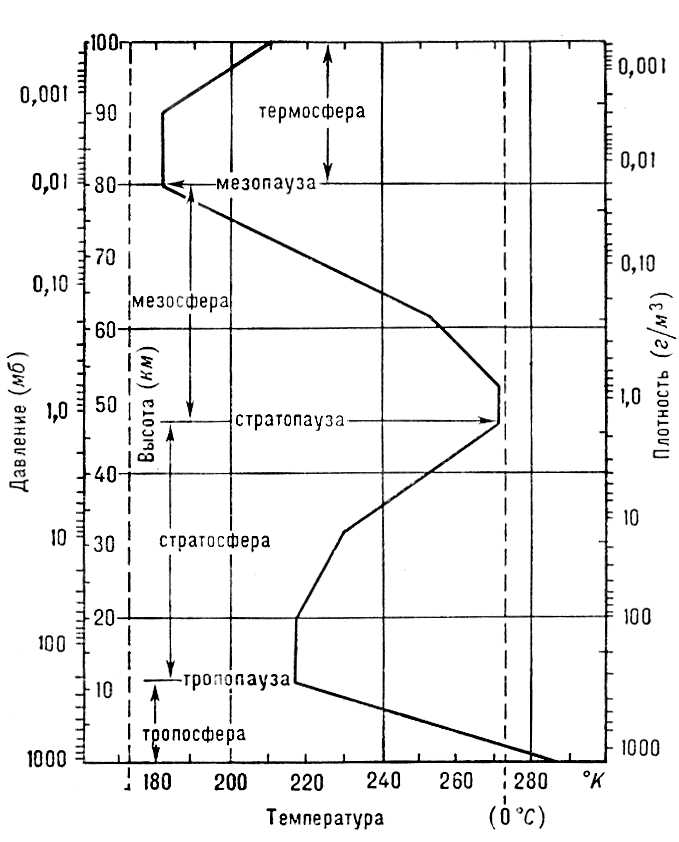

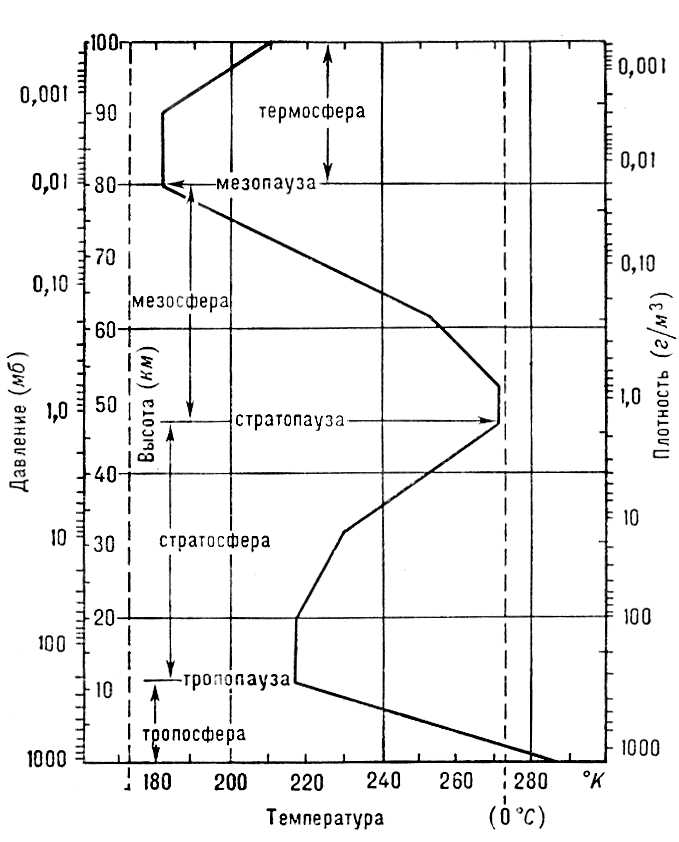

Вертикальное распределение температуры в атмосфере и связанная с этим терминология.

Вертикальное распределение температуры в атмосфере и связанная с этим терминология.

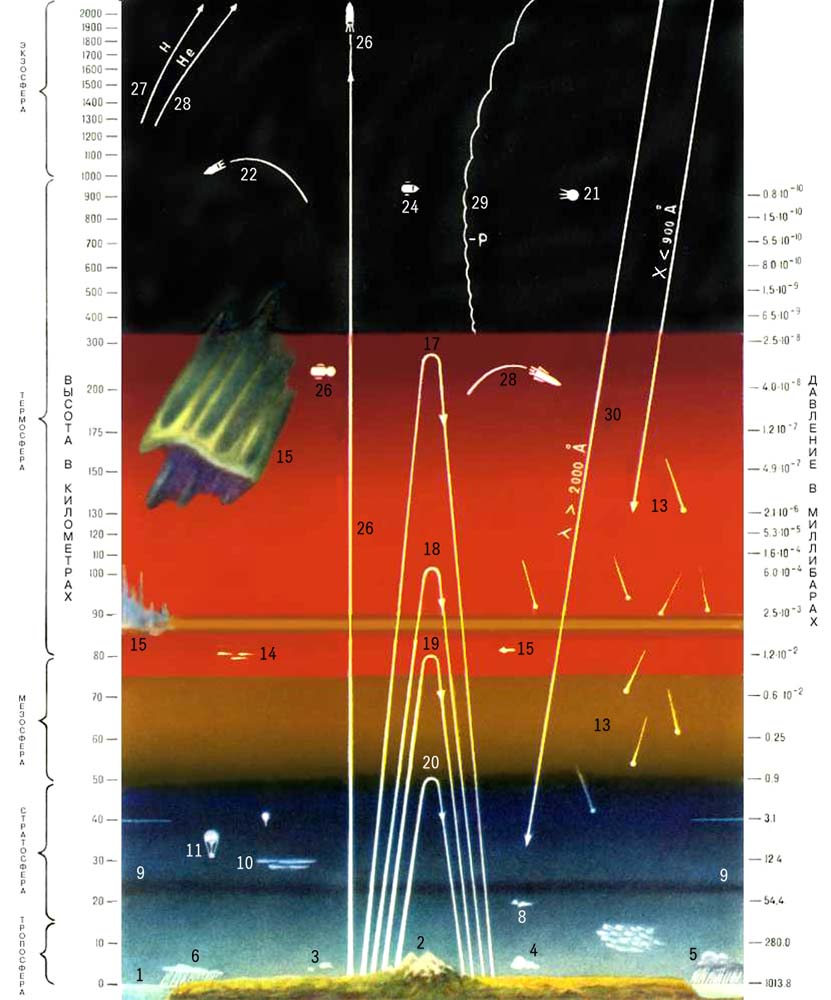

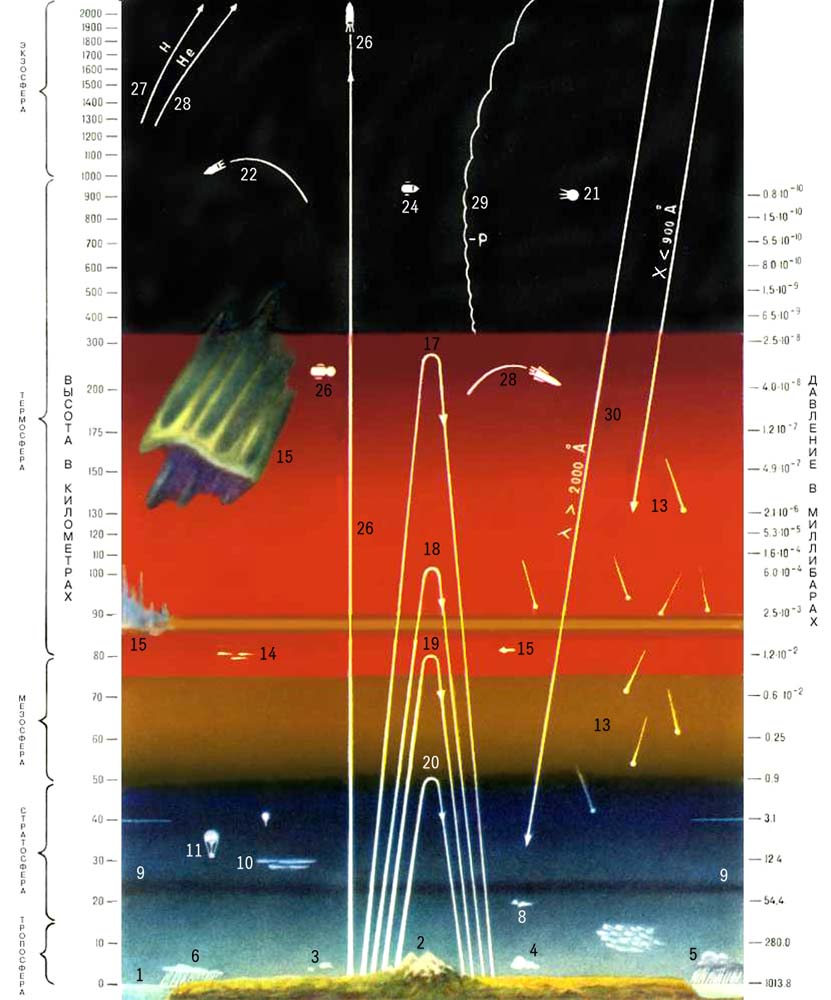

Схема строения атмосферы: 1 — уровень моря; 2 — высшая точка Земли — г. Джомолунгма (Эверест), 8848

м; 3 — кучевые облака хорошей погоды; 4 — мощно-кучевые облака; 5 — ливневые (грозовые) облака; 6 — слоисто-дождевые облака; 7 — перистые облака; 8 — самолёт; 9 — слой максимальной концентрации озона; 10 — перламутровые облака; 11 — стратостат; 12 — радиозонд; 1З — метеоры; 14 — серебристые облака; 15 — полярные сияния; 16 — американский самолёт-ракета Х-15; 17, 18, 19 — радиоволны, отражающиеся от ионизованных слоев и возвращающиеся на Землю; 20 — звуковая волна, отражающаяся от тёплого слоя и возвращающаяся на Землю; 21 — первый советский искусственный спутник Земли; 22 — межконтинентальная баллистическая ракета; 23 — геофизические исследовательские ракеты; 24 — метеорологические спутники; 25 — космические корабли «Союз-4» и «Союз-5»; 26 — космические ракеты, уходящие за пределы атмосферы, а также радиоволна, пронизывающая ионизованные слои и уходящая из атмосферы; 27, 28 — диссипация (ускальзывание) атомов Ни Не; 29 — траектория солнечных протонов Р; 30 — проникновение ультрафиолетовых лучей (длина волны l > 2000

Схема строения атмосферы: 1 — уровень моря; 2 — высшая точка Земли — г. Джомолунгма (Эверест), 8848

м; 3 — кучевые облака хорошей погоды; 4 — мощно-кучевые облака; 5 — ливневые (грозовые) облака; 6 — слоисто-дождевые облака; 7 — перистые облака; 8 — самолёт; 9 — слой максимальной концентрации озона; 10 — перламутровые облака; 11 — стратостат; 12 — радиозонд; 1З — метеоры; 14 — серебристые облака; 15 — полярные сияния; 16 — американский самолёт-ракета Х-15; 17, 18, 19 — радиоволны, отражающиеся от ионизованных слоев и возвращающиеся на Землю; 20 — звуковая волна, отражающаяся от тёплого слоя и возвращающаяся на Землю; 21 — первый советский искусственный спутник Земли; 22 — межконтинентальная баллистическая ракета; 23 — геофизические исследовательские ракеты; 24 — метеорологические спутники; 25 — космические корабли «Союз-4» и «Союз-5»; 26 — космические ракеты, уходящие за пределы атмосферы, а также радиоволна, пронизывающая ионизованные слои и уходящая из атмосферы; 27, 28 — диссипация (ускальзывание) атомов Ни Не; 29 — траектория солнечных протонов Р; 30 — проникновение ультрафиолетовых лучей (длина волны l > 2000

и l < 900

и l < 900

).

).

жизнеобеспечения.

Фундаментальная проблема в исследованиях атмосферного электричества—наличие отрицательного заря да Земли и обусловленного им электрического поля А. Важная роль в этой проблеме принадлежит образованию облаков и грозового электричества. Возникновение грозовых разрядов влечёт за собой появление молний. Частое возникновение грозовых разрядов вызвало необходимость разработки методов грозозащиты зданий, сооружений, линий электропередач и связи. Особую опасность это явление представляет для авиации. Грозовые разряды вызывают атмосферные радиопомехи, получившие название атмосфериков.В периоды резкого увеличения напряжённости электрического поля наблюдаются светящиеся разряды, возникающие на остриях и острых углах предметов, выступающих над земной поверхностью, на отдельных вершинах в горах и т. п. ( Эльма огни ) .Под влиянием процессов ионизации различного происхождения А. всегда ионизована и содержит сильно изменяющиеся в зависимости от конкретных условий количества лёгких и тяжёлых ионов, которые обусловливают электрическая проводимость А. Главными ионизаторами земной поверхности являются излучения радиоактивных веществ, содержащихся в земной коре, в А., а также космические лучи. В верхних слоях А. ионизация обусловлена ультрафиолетовой, корпускулярной и рентгеновской солнечной радиацией. Именно эти факторы в основном определяют структуру ионосферы, режим которой зависит от условий солнечной активности.

Изучение А. Хотя изучение А. началось ещё в античное время, наука об А. — метеорология—сложилась только в 19 в. В состав метеорологии входит ряд дисциплин, которые различаются по применяемым в них методам исследований и по изучаемым объектам. Сюда относятся: физика атмосферы, химия атмосферы, климатология, синоптическая метеорология, динамическая метеорология и др. Влияние атмосферных факторов на биологические процессы изучается биометеорологией, включающей с.-х. метеорологию и биометеорологию человека. Классификация этих дисциплин окончательно не установилась и находится в стадии развития.

Для наблюдения за А. на земной поверхности создана обширная сеть метеорологических станций и постов, оборудованных стандартными метеорологическими приборами и аэрологическими приборами,в труднодоступных районах устанавливаются автоматические метеорологические станции. Важное значение в системе наземных метеорологических наблюдений приобрела радиолокация, позволяющая обнаруживать и исследовать облака и осадки, турбулентные и конвективные образования в А., измерять скорость и направление ветра на высотах (см. Радиолокация в метеорологии ) .Широко применяется также пеленгация грозовых очагов путём регистрации атмосфериков. Важная роль в метеорологических наблюдениях принадлежит вертикальным зондированиям А. при помощи радиозондов для измерений атмосферного давления, скорости и направления ветра, температуры, влажности воздуха в свободной А.

Для изучения различных характеристик А. применяются самолёты и автоматические аэростаты, например при исследовании облаков и разработке методов активных воздействий на них, а также для измерений в области актинометрии, атмосферной оптики и атмосферного электричества. В период Международного геофизического года (1957—58) и в последующие годы началось использование ракет метеорологических для измерений температуры и атмосферных давления в верхней стратосфере и мезосфере. Важнейшим средством получения метеорологической информации, особенно существенным для акватории океанов и территорий труднодоступных районов, стали спутники метеорологические .

Лит.:Метеорология и гидрология за 50 лет Советской власти, под ред. Е. К. Федорова, Л., 1967; Хргиан А. Х., Физика атмосферы, 2 изд., М., 1958; Зверев А. С., Синоптическая метеорология и основы предвычисления погоды, Л., 1968; Хромов С. П., Метеорология и климатология для географических факультетов, Л., 1964; Тверской П. Н., Курс метеорологии, Л., 1962; Матвеев Л. Т., Основы общей метеорологии. Физика атмосферы, Л., 1965; Будыко М. И., Тепловой баланс земной поверхности, Л., 1956; Кондратьев К. Я., Актинометрия, Л., 1965; Хвостиков И. А., Высокие слои атмосферы, Л., 1964; Мороз В. И., Физика планет, М., 1967; Тверской П. Н., Атмосферное электричество, Л., 1949; Шишкин Н. С., Облака, осадки и грозовое электричество, М., 1964; Озон в земной атмосфере, под ред. Г. П. Гущина, Л., 1966; Имянитов И. М., Чубарина Е. В., Электричество свободной атмосферы, Л., 1965.

М. И. Будыко, К. Я. Кондратьев.

и l < 900

и l < 900

).

).

жизнеобеспечения.

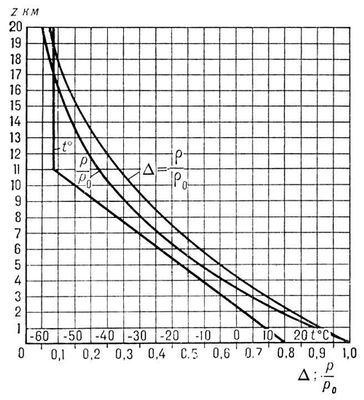

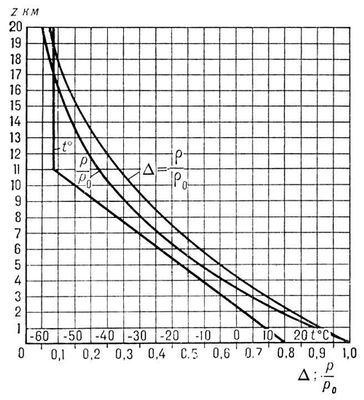

атмосфере

получается из

барометрической формулы

при определённых предположениях о распределении температуры по вертикали; служит для градуировки альтиметров (высотомеров). Для А. с. принимают следующие условия: давление на среднем уровне моря при f = 15°C равно 1013мб (101,3

кн/м

2или 760

мм рт. cm.)

,температура уменьшается по вертикали с увеличением высоты (вертикальный градиент) на 6,5°С на 1

кмдо уровня 11

км(условная высота начала

стратосферы

)

,где температура становится равной —56,5 °С и почти перестаёт меняться (см.

рис

.).

Распределение давления

р, температуры

tи плотности r в Международной стандартной атмосфере;

р

0и r

0— Давление и плотность на уровне моря.

Распределение давления

р, температуры

tи плотности r в Международной стандартной атмосфере;

р

0и r

0— Давление и плотность на уровне моря.

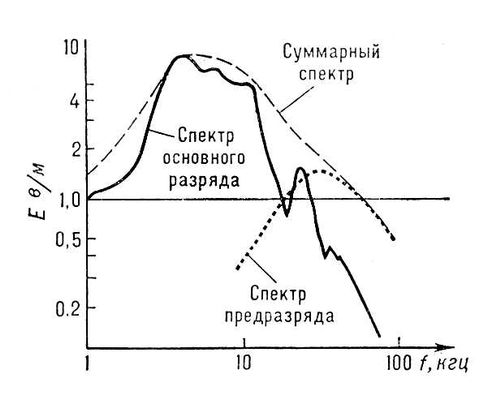

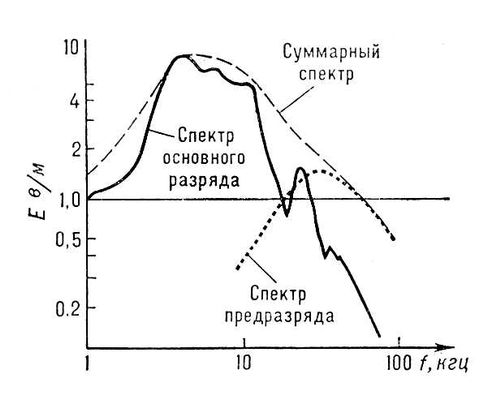

атмосферные помехи радиоприёму.Разряд молнии имеет 2 стадии: предразряд и основной разряд, различающиеся силой тока и спектром излучаемых радиоволн (см.

рис.

). Основной разряд излучает

сверхдлинные волны,а предразряд —

длинные волны,

средние волныи даже

короткие волны.Максимум энергии А. лежит в области частот порядка 4—8

кгц.Если А. создаются местными грозами, то их спектр определяется только спектром излучения грозового разряда. Если же источник — удалённая гроза, то спектр определяется также и условиями

распространения радиоволн

от очага грозы до радиоприёмного устройства.

Некоторые А. воспринимаются на слух как сигналы, частота которых непрерывно уменьшается. Такие А. называются свистящими. Их особенность связана с механизмом распространения сверхдлинных волн. При распространении таких волн в

волноводе,образованном нижней границей

ионосферы

и поверхностью Земли, происходит частичное «просачивание» их через ионосферу. Просочившиеся волны, распространяясь вдоль силовых линий магнитного поля Земли, удаляются от поверхности Земли на десятки тыс.

кми затем снова возвращаются к Земле. Скорость их распространения зависит от частоты, высокочастотные составляющие сигнала распространяются с большей скоростью и приходят раньше. Это и приводит к возникновению на выходе приёмного устройства характерного свиста, высота тона которого непрерывно меняется.

Исследования А. дают сведения о механизме распространения сверхдлинных волн, а также о свойствах самых нижних и очень высоких областей ионосферы, в которых распространяются А. Для расчётов

линий радиосвязи

построены специальные карты и номограммы, по которым можно определить уровень А. в каждой точке Земли.

Лит.:Альперт Я. Л., Распространение радиоволн и ионосфера, М., 1960; Долуханов М. П., Распространение радиоволн, 2 изд., М., 1960; Краснушкин П. Е., Атмосферики, в кн.: Физический энциклопедический словарь, т. 1, М., 1960, с. 100—102.

М. Б. Виноградова.

Спектр радиоволн, излучаемых разрядом молнии; сплошная линия — спектр основного разряда, точечный пунктир — спектр предразряда, штриховой пунктир — суммарный спектр;

f— частота радиоволн,

Е— напряжённость электрического поля волны.

Спектр радиоволн, излучаемых разрядом молнии; сплошная линия — спектр основного разряда, точечный пунктир — спектр предразряда, штриховой пунктир — суммарный спектр;

f— частота радиоволн,

Е— напряжённость электрического поля волны.