идущихрядом с санями, а тем более

бегущихза ними на лыжах, прицепившись к задку саней, недостаточно для людей, волокущих за собою по промерзшему насту большие тяжести. А где же взять излишки еды, если ее только в обрез?

Двадцать семь миль до полюса… Теперь уже должны дойти! Остаются всего каких-нибудь два перехода. «Дело, можно сказать – верное, и единственная грозная возможность, это – если опередил нас норвежский флаг!», – записывает Скотт 15 января свои опасения.

Читаешь записи начальника экспедиции за эти дни января и чувствуешь, что люди напрягают все свои последние силы… С таким невероятным трудом продвигаются они вперед, а ведь надо будет еще возвращаться! Впрочем, может быть, блестящий успех, сознание, что они пришли к цели первыми, вольет в них новую энергию, даст новую силу измученному и иззябшему телу?.. Скотт не раз заносит в свой дневник, что люди зябнут, что они начинают плохо переносить холод. Сказываются результаты недоедания, плохого питания, недостатка жиров. Конечно, тут ничем не помочь, если увеличить паек и улучшить его не из чего! Но ведь важно еще душевное состояние, какой-то нервный под'ем, как бы краток он ни был…

Однако будущее не сулило англичанам ничего хорошего. Суждено было сбыться их наихудшим опасениям. 16 января днем партия увидела впереди какую-то черную точку. Когда англичане подошли ближе, точка превратилась в черный флаг, привязанный в санному полозу. Кругом были следы саней, лыж и многочисленных собачьих лап.

«Вся история, как на ладони: норвежцы нас опередили и первые достигли полюса. Ужасное разочарование, и мне больно за моих верных товарищей. Завтра надо итти дальше к полюсу, а затем спешить домой с максимальной скоростью. Конец всем нашим мечтам, печальное будет возвращение. Очевидно, мы идем под гору и очевидно также, что норвежцы нашли более легкий путь», в отчаянии пишет Скотт 16 января.

Взволнованный неудачей, он даже забывает собственные слова. В октябре 1911 года он писал в одном из писем в Англию:

«Если Амундсену суждено добраться до полюса, то он должен дойти туда раньше нас, потому что будет двигаться быстро с собаками и непременно выступит рано. Поэтому я давно решил поступать совершенно так, как будто его нет на свете. Бег с ним вперегонки расстроил бы весь мой план; к тому же не за тем как будто мы сюда пришли».

Теперь досада, горечь, сознание чрезвычайно тяжелого положения, в котором оказались Скотт и его спутники, ослепляют его, мешают ему воздать должное своему сопернику. Тщательный анализ пути Амундсена и пути Скотта и условий, в которых протекали их походы, со всей очевидностью показывает, что путь норвежцев был гораздо труднее и опаснее, а под'ем на плоскогорье круче, чем у англичан. Правда, путь Амундсена был на 11 % короче пути Скотта, зато Скотт шел по уже известной и нанесенной на карту дороге, тогда как норвежцы продвигались вперед по совершенно неведомой области. Кроме того, условия местности, по которой шли англичане, были более благоприятными.

Существует очень распространенное мнение, что погода все время благоприятствовала Амундсену и была очень неблагосклонна к Скотту. Быть может, оно основывается на записях в дневнике английского исследователя, который неизменно, в особенности на обратном пути, указывает на различные помехи, задерживающие продвижение партии: мороз, пургу, сильные ветры… Но это мнение не подтверждается фактами. Не будем останавливаться на анализе метеорологических условий, сопровождавших походы Амундсена и Скотта, скажем лишь, что значительный перевес дней хорошей погоды отмечается именно у Скотта. Жалобы же его на постоянное ненастье и ссылки на дурную погоду об'ясняются очень просто. То, что не замечалось упитанными, свежими людьми, не истощившими своих сил, было очень заметно для людей измученных, тащивших тяжелые грузы на себе, недоедавших и недосыпавших, постоянно зябнувших и потому болезненно переносивших всякое резкое ухудшение погоды.

Достижение желанной цели не только не вдохнуло новой энергии в измученных исследователей, но, казалось, лишило их всякой уверенности в благополучном возвращении.

«Великий боже! – восклицает Скотт. – Что это за ужасное место и каково для нас сознание, что мы за все наши труды даже не вознаграждены ожидаемым торжеством! Конечно, много значит и то, что мы вообще сюда дошли… Побежим домой; отчаянная будет борьба. Спрашивается, удастся ли?…»

Проведя на полюсе полтора дня, англичане 18 января двинулись в обратный путь.

«Итак, мы повернулись спиной к цели своих честолюбивых стремлений, и перед нами 800 миль (1300 км) неустанного пешего хождения с грузом. Прощайте, золотые грезы»… – такими словами заканчивает Скотт описание своего пребывания на полюсе.

Начинается страшный обратный путь. Все труднее тащить на себе сани, но англичане еще справляются с ними и делают довольно большие переходы: помогает парус, поставленный на санях. Запасов пищи еле хватает на путь от склада до склада. Никаких излишков провианта в распоряжении Скотта нет. Стоит только пройти мимо какого-нибудь очередного склада, и положение экспедиции будет отчаянным. В первых числах февраля вблизи 85 параллели из пятерых исследователей трое уже начинают сдавать: у одного сильно отморожены руки, у другого—ноги. Скотт, разбил себе плечо, и оно жестоко болит.

Первым выбывает из строя самый крепкий и сильный участник похода – унтер-офицер Эванс. Результаты переутомления и недоедания сказываются прежде всего на нем. «Мы становимся все голоднее», – пишет Скотт. Эванс едва тащится за санями. Повидимому, он начал слабеть еще по дороге к полюсу; теперь его состояние стало быстро ухудшаться. Еще несколько дней – и Эванс погибает.

«Страшное дело так потерять товарища, – записывает 17 февраля Скотт это событие в свой дневник. – Но если спокойно обдумать, нельзя не согласиться, что это – лучший конец всем тревогам прошлой недели».

За месяц партия продвинулась за 84-ю параллель. Пройдена половина пути. За такой же срок норвежцы достигли 81° 30, хотя и делали ежедневно продолжительные остановки; но англичане не знали отдыха: голод безжалостно гнал их все вперед и вперед. Быстро надвигается осень, а итти еще далеко. Скотт по своему прежнему опыту знает, что условия погоды на Ледяном барьере скоро ухудшатся и будут очень мешать продвижению партии. Он спрашивает себя не без тревоги, что-то им предстоит дальше… Пока погода еще хорошая, ясная, полное безветрие, но очень холодно – 36–40 градусов мороза.

Второго марта Скотт доходит до склада на 81 ° 35. Здесь он находит «скудный запас горючего». Его едва может хватить – и то при строжайшей бережливости – на 115 километров пути до следующего склада. Между тем оказалось, что у одного из участников похода – капитана Отса – сильно отморожены пальцы ног. К тому же температура упала ниже – 40°. Скотт понимает, что при таком положении вещей партия не сможет совершать больших переходов.

«В своем кружке мы бесконечно бодры и веселы, но что каждый чувствует про себя, о том могу только догадываться… Впереди очень, очень мрачно», описывает Скотт овладевающие им теперь настроение.

С каждым днем «дела идут все хуже и хуже». При такой тяжелой изнурительной работе, при постоянной борьбе организма с лютыми морозами нужно усиленное питание, нужен отдых в тепле. Но топливо совсем уж на исходе, а продовольствие… 5 марта исследователи ложатся спать, поужинав чашкой какао и замороженным, едва подогретым пеммиканом! Хуже всего несчастному Отсу – товарищи ничем не могут ему помочь. Его силы могла бы еще поддержать горячая пища, но откуда ее взять?

Силы людей быстро падают. Все мёрзнут уже находу и вообще чувствуют себя отвратительно, стараясь вместе с тем сохранять внешнее спокойствие. 9 марта экспедиция доходит до склада, оставленного за 81-й параллелью. Провизии и топлива мало и здесь. Отс близок к концу. Он «мужественный человек и понимает положение», но все же просит у товарищей совета, как ему быть. Товарищи уговаривают Отса итти, пока у него хватает сил. Скотт приказывает участнику экспедиции, доктору Уилсону, «вручить всем средство покончить со страданиями», т. е. выдать из аптеки яду.

«Жизнь наша – чистая трагедия», с горечью пишет Скотт 16 или 17 марта («потерял счет числам», – об'ясняет он свою неточность). Отс, в течение нескольких недель без жалоб переносивший жесточайшие страдания, решил сам положить им конец. Проснувшись утром, он сказал товарищам:

– Пойду пройдусь. Может быть, не скоро вернусь…

Он вышел. За тонкими стенками палатки неистовствовала пурга… Через несколько времени трое последних участников экспедиции снялись с лагеря.

До склада остается двадцать одна миля (тридцать четыре километра), но Скотт сознает, что им едва ли удастся дойти. «До конца несомненно недалеко». «Мы теперь мерзнем на-ходу и во всякое время»… «Подвигаемся ужасно медленно». «Дневники и прочее найдут при нас или на санях». Такие записи вносит он теперь в свой дневник.

Еле-еле дотащились англичане до одиннадцатой мили от склада, но здесь их на трое суток задержала сильнейшая пурга.

Страшно читать последние строки дневника Скотта. Они просты, кратки, сухи, но это один из тех «человеческих документов», которым суждено пережить века.

«… пищи осталось на раз или два – должно быть, конец близок. Решили дождаться его, пойдем до склада, с вещами или без них, и умрем по дороге».

Но 29 марта, на восьмой день после того как партия была задержана пургой, англичане были еще живы. Скотт пишет в этот день:

«Двадцатого у нас было горючего на две чашки чая на каждого и сухой пищи на два дня. Каждый день мы были готовы итти, а до склада всего 11 миль – но нет возможности выйти из палатки: так снег несет и крутит. Не думаю, чтобы мы теперь могли еще на что-либо надеяться. Выдержим до конца, но мы, понятно, все слабеем, и наконец не может быть далек».

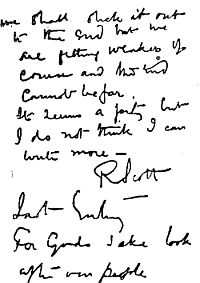

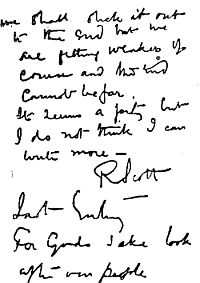

Последняя страница из дневника Скотта

Как могли они протянуть так долго в том ужасном положении, в котором они находились?

Дневник капитана Скотта лежит теперь в одном из зал Британского музея в Лондоне под зеркальным стеклом витрины, рядом с другими молчаливыми свидетелями прошлого. Он раскрыт на той странице, где умирающий полярный исследователь пишет, держа карандаш в обмороженных пальцах:

«Жаль, но я не думаю, чтобы я был в состоянии еще писать. Последняя запись – ради бога, не оставьте наших близких…»

Так погибли и последние трое участников английской экспедиции Скотта. Погибли в одиннадцати милях от склада, где их ждала пища, топливо – спасение…

Спустя восемь месяцев трупы их были найдены спасательной экспедицией на 79° 50 южной широты.

Причины катастрофы сам Скотт пытался об'яснить в своем «Послании к обществу», которое было написано им в последние дни. Не будем останавливаться на этом. Из того, что было уже сказано, с достаточной очевидностью вытекает, что главной и, пожалуй, единственной причиной гибели Скотта и его четырех спутников является организационная ошибка: странное пренебрежение к собачьему транспорту и неправильное и неполное использование его.

Гибель Скотта и его товарищей была встречена в Англии очень бурно.

Она не расценивалась бы как «поражение на-голову», дойди англичане до полюса раньше норвежцев. Теперь же надо было искать виновника разгрома и потому вполне естественно, что многие в Англии обрушились на Амундсена. Это он «загнал» своего соперника! Правда, сам Скотт видит причину несчастья в другом – «в невезении во всех рисках» и громко заявляет в последние, самые страшные минуты своей угасающей жизни, что все у него «было продумано в совершенстве».

Нигде и ни в чем Скотт не упрекает норвежцев, нигде он не осуждает Амундсена и не называет его виновником своей гибели.

Ясно одно: Скотт не мог ни завезти на промежуточные склады, ни взять с собой больше продовольствия, чем это позволяли сделать транспортные возможности экспедиции. Никакие излишки провианта, никакое изобилие пищи на вспомогательных складах не могли бы спасти измученных людей, тащивших тяжести на себе. Чем больше было бы у них снаряжения и продовольствия, тем скорее все участники похода выбились бы из сил. Ошибкой было превратить собачьи упряжки во вспомогательное средство, а людей – во вьючных животных.

Понадобилось, однако, много времени, чтобы беспристрастный критик мог подвернуть спокойному и хладнокровному анализу события, происшедшие столько лет назад в мрачных ледяных пустынях Антарктики. Слишком остро переживалась еще гибель Скотта в Англии, слишком долго еще хмель победы опьянял умы норвежцев.

На обеде, данном в Лондоне Королевским Географическим обществом в честь Руала Амундсена, президент общества, небезызвестный лорд Керзон, в своей речи отметил все то значение, которое Амундсен приписывал собакам в смысле влияния их на благополучный исход норвежской экспедиции, и закончил:

– Позволяю себе поэтому предложить прокричать троекратное «ура» в честь собак!

Это было явной дерзостью, но Амундсен сохранил полное спокойствие, справедливо считая, что он стоит выше всяких нападок и оскорблений.

Теперь даже английский критик находит в себе достаточно беспристрастия, чтобы воздать Амундсену должное за его подвиг – «одно из самых совершенных проявлений превосходства человека над силами природы», хотя для науки были потеряны огромные возможности, не использованные Амундсеном. Тот же критик трезво указывает на организационные ошибки Скотта, приведшие к катастрофе.

Норвежские критики, и прежде всего сам Амундсен, преклоняются перед мужеством Скотта и его спутников, перед проявленными ими величием духа и силой воли, и вполне признают заслуги английских исследователей Антарктики. Ведь Амундсен считал, что если бы Шеклтон еще в 1908 году разгадал природу Китовой бухты и выбрал Ледяной барьер местом своей зимовки, то Южный полюс был бы открыт за два года до норвежской экспедиции.

ПОИСКИ ДЕНЕГ

Двадцать семь миль до полюса… Теперь уже должны дойти! Остаются всего каких-нибудь два перехода. «Дело, можно сказать – верное, и единственная грозная возможность, это – если опередил нас норвежский флаг!», – записывает Скотт 15 января свои опасения.

Читаешь записи начальника экспедиции за эти дни января и чувствуешь, что люди напрягают все свои последние силы… С таким невероятным трудом продвигаются они вперед, а ведь надо будет еще возвращаться! Впрочем, может быть, блестящий успех, сознание, что они пришли к цели первыми, вольет в них новую энергию, даст новую силу измученному и иззябшему телу?.. Скотт не раз заносит в свой дневник, что люди зябнут, что они начинают плохо переносить холод. Сказываются результаты недоедания, плохого питания, недостатка жиров. Конечно, тут ничем не помочь, если увеличить паек и улучшить его не из чего! Но ведь важно еще душевное состояние, какой-то нервный под'ем, как бы краток он ни был…

Однако будущее не сулило англичанам ничего хорошего. Суждено было сбыться их наихудшим опасениям. 16 января днем партия увидела впереди какую-то черную точку. Когда англичане подошли ближе, точка превратилась в черный флаг, привязанный в санному полозу. Кругом были следы саней, лыж и многочисленных собачьих лап.

«Вся история, как на ладони: норвежцы нас опередили и первые достигли полюса. Ужасное разочарование, и мне больно за моих верных товарищей. Завтра надо итти дальше к полюсу, а затем спешить домой с максимальной скоростью. Конец всем нашим мечтам, печальное будет возвращение. Очевидно, мы идем под гору и очевидно также, что норвежцы нашли более легкий путь», в отчаянии пишет Скотт 16 января.

Взволнованный неудачей, он даже забывает собственные слова. В октябре 1911 года он писал в одном из писем в Англию:

«Если Амундсену суждено добраться до полюса, то он должен дойти туда раньше нас, потому что будет двигаться быстро с собаками и непременно выступит рано. Поэтому я давно решил поступать совершенно так, как будто его нет на свете. Бег с ним вперегонки расстроил бы весь мой план; к тому же не за тем как будто мы сюда пришли».

Теперь досада, горечь, сознание чрезвычайно тяжелого положения, в котором оказались Скотт и его спутники, ослепляют его, мешают ему воздать должное своему сопернику. Тщательный анализ пути Амундсена и пути Скотта и условий, в которых протекали их походы, со всей очевидностью показывает, что путь норвежцев был гораздо труднее и опаснее, а под'ем на плоскогорье круче, чем у англичан. Правда, путь Амундсена был на 11 % короче пути Скотта, зато Скотт шел по уже известной и нанесенной на карту дороге, тогда как норвежцы продвигались вперед по совершенно неведомой области. Кроме того, условия местности, по которой шли англичане, были более благоприятными.

Существует очень распространенное мнение, что погода все время благоприятствовала Амундсену и была очень неблагосклонна к Скотту. Быть может, оно основывается на записях в дневнике английского исследователя, который неизменно, в особенности на обратном пути, указывает на различные помехи, задерживающие продвижение партии: мороз, пургу, сильные ветры… Но это мнение не подтверждается фактами. Не будем останавливаться на анализе метеорологических условий, сопровождавших походы Амундсена и Скотта, скажем лишь, что значительный перевес дней хорошей погоды отмечается именно у Скотта. Жалобы же его на постоянное ненастье и ссылки на дурную погоду об'ясняются очень просто. То, что не замечалось упитанными, свежими людьми, не истощившими своих сил, было очень заметно для людей измученных, тащивших тяжелые грузы на себе, недоедавших и недосыпавших, постоянно зябнувших и потому болезненно переносивших всякое резкое ухудшение погоды.

Достижение желанной цели не только не вдохнуло новой энергии в измученных исследователей, но, казалось, лишило их всякой уверенности в благополучном возвращении.

«Великий боже! – восклицает Скотт. – Что это за ужасное место и каково для нас сознание, что мы за все наши труды даже не вознаграждены ожидаемым торжеством! Конечно, много значит и то, что мы вообще сюда дошли… Побежим домой; отчаянная будет борьба. Спрашивается, удастся ли?…»

Проведя на полюсе полтора дня, англичане 18 января двинулись в обратный путь.

«Итак, мы повернулись спиной к цели своих честолюбивых стремлений, и перед нами 800 миль (1300 км) неустанного пешего хождения с грузом. Прощайте, золотые грезы»… – такими словами заканчивает Скотт описание своего пребывания на полюсе.

Начинается страшный обратный путь. Все труднее тащить на себе сани, но англичане еще справляются с ними и делают довольно большие переходы: помогает парус, поставленный на санях. Запасов пищи еле хватает на путь от склада до склада. Никаких излишков провианта в распоряжении Скотта нет. Стоит только пройти мимо какого-нибудь очередного склада, и положение экспедиции будет отчаянным. В первых числах февраля вблизи 85 параллели из пятерых исследователей трое уже начинают сдавать: у одного сильно отморожены руки, у другого—ноги. Скотт, разбил себе плечо, и оно жестоко болит.

Первым выбывает из строя самый крепкий и сильный участник похода – унтер-офицер Эванс. Результаты переутомления и недоедания сказываются прежде всего на нем. «Мы становимся все голоднее», – пишет Скотт. Эванс едва тащится за санями. Повидимому, он начал слабеть еще по дороге к полюсу; теперь его состояние стало быстро ухудшаться. Еще несколько дней – и Эванс погибает.

«Страшное дело так потерять товарища, – записывает 17 февраля Скотт это событие в свой дневник. – Но если спокойно обдумать, нельзя не согласиться, что это – лучший конец всем тревогам прошлой недели».

За месяц партия продвинулась за 84-ю параллель. Пройдена половина пути. За такой же срок норвежцы достигли 81° 30, хотя и делали ежедневно продолжительные остановки; но англичане не знали отдыха: голод безжалостно гнал их все вперед и вперед. Быстро надвигается осень, а итти еще далеко. Скотт по своему прежнему опыту знает, что условия погоды на Ледяном барьере скоро ухудшатся и будут очень мешать продвижению партии. Он спрашивает себя не без тревоги, что-то им предстоит дальше… Пока погода еще хорошая, ясная, полное безветрие, но очень холодно – 36–40 градусов мороза.

Второго марта Скотт доходит до склада на 81 ° 35. Здесь он находит «скудный запас горючего». Его едва может хватить – и то при строжайшей бережливости – на 115 километров пути до следующего склада. Между тем оказалось, что у одного из участников похода – капитана Отса – сильно отморожены пальцы ног. К тому же температура упала ниже – 40°. Скотт понимает, что при таком положении вещей партия не сможет совершать больших переходов.

«В своем кружке мы бесконечно бодры и веселы, но что каждый чувствует про себя, о том могу только догадываться… Впереди очень, очень мрачно», описывает Скотт овладевающие им теперь настроение.

С каждым днем «дела идут все хуже и хуже». При такой тяжелой изнурительной работе, при постоянной борьбе организма с лютыми морозами нужно усиленное питание, нужен отдых в тепле. Но топливо совсем уж на исходе, а продовольствие… 5 марта исследователи ложатся спать, поужинав чашкой какао и замороженным, едва подогретым пеммиканом! Хуже всего несчастному Отсу – товарищи ничем не могут ему помочь. Его силы могла бы еще поддержать горячая пища, но откуда ее взять?

Силы людей быстро падают. Все мёрзнут уже находу и вообще чувствуют себя отвратительно, стараясь вместе с тем сохранять внешнее спокойствие. 9 марта экспедиция доходит до склада, оставленного за 81-й параллелью. Провизии и топлива мало и здесь. Отс близок к концу. Он «мужественный человек и понимает положение», но все же просит у товарищей совета, как ему быть. Товарищи уговаривают Отса итти, пока у него хватает сил. Скотт приказывает участнику экспедиции, доктору Уилсону, «вручить всем средство покончить со страданиями», т. е. выдать из аптеки яду.

«Жизнь наша – чистая трагедия», с горечью пишет Скотт 16 или 17 марта («потерял счет числам», – об'ясняет он свою неточность). Отс, в течение нескольких недель без жалоб переносивший жесточайшие страдания, решил сам положить им конец. Проснувшись утром, он сказал товарищам:

– Пойду пройдусь. Может быть, не скоро вернусь…

Он вышел. За тонкими стенками палатки неистовствовала пурга… Через несколько времени трое последних участников экспедиции снялись с лагеря.

До склада остается двадцать одна миля (тридцать четыре километра), но Скотт сознает, что им едва ли удастся дойти. «До конца несомненно недалеко». «Мы теперь мерзнем на-ходу и во всякое время»… «Подвигаемся ужасно медленно». «Дневники и прочее найдут при нас или на санях». Такие записи вносит он теперь в свой дневник.

Еле-еле дотащились англичане до одиннадцатой мили от склада, но здесь их на трое суток задержала сильнейшая пурга.

Страшно читать последние строки дневника Скотта. Они просты, кратки, сухи, но это один из тех «человеческих документов», которым суждено пережить века.

«… пищи осталось на раз или два – должно быть, конец близок. Решили дождаться его, пойдем до склада, с вещами или без них, и умрем по дороге».

Но 29 марта, на восьмой день после того как партия была задержана пургой, англичане были еще живы. Скотт пишет в этот день:

«Двадцатого у нас было горючего на две чашки чая на каждого и сухой пищи на два дня. Каждый день мы были готовы итти, а до склада всего 11 миль – но нет возможности выйти из палатки: так снег несет и крутит. Не думаю, чтобы мы теперь могли еще на что-либо надеяться. Выдержим до конца, но мы, понятно, все слабеем, и наконец не может быть далек».

Последняя страница из дневника Скотта

Как могли они протянуть так долго в том ужасном положении, в котором они находились?

Дневник капитана Скотта лежит теперь в одном из зал Британского музея в Лондоне под зеркальным стеклом витрины, рядом с другими молчаливыми свидетелями прошлого. Он раскрыт на той странице, где умирающий полярный исследователь пишет, держа карандаш в обмороженных пальцах:

«Жаль, но я не думаю, чтобы я был в состоянии еще писать. Последняя запись – ради бога, не оставьте наших близких…»

Так погибли и последние трое участников английской экспедиции Скотта. Погибли в одиннадцати милях от склада, где их ждала пища, топливо – спасение…

Спустя восемь месяцев трупы их были найдены спасательной экспедицией на 79° 50 южной широты.

Причины катастрофы сам Скотт пытался об'яснить в своем «Послании к обществу», которое было написано им в последние дни. Не будем останавливаться на этом. Из того, что было уже сказано, с достаточной очевидностью вытекает, что главной и, пожалуй, единственной причиной гибели Скотта и его четырех спутников является организационная ошибка: странное пренебрежение к собачьему транспорту и неправильное и неполное использование его.

Гибель Скотта и его товарищей была встречена в Англии очень бурно.

Она не расценивалась бы как «поражение на-голову», дойди англичане до полюса раньше норвежцев. Теперь же надо было искать виновника разгрома и потому вполне естественно, что многие в Англии обрушились на Амундсена. Это он «загнал» своего соперника! Правда, сам Скотт видит причину несчастья в другом – «в невезении во всех рисках» и громко заявляет в последние, самые страшные минуты своей угасающей жизни, что все у него «было продумано в совершенстве».

Нигде и ни в чем Скотт не упрекает норвежцев, нигде он не осуждает Амундсена и не называет его виновником своей гибели.

Ясно одно: Скотт не мог ни завезти на промежуточные склады, ни взять с собой больше продовольствия, чем это позволяли сделать транспортные возможности экспедиции. Никакие излишки провианта, никакое изобилие пищи на вспомогательных складах не могли бы спасти измученных людей, тащивших тяжести на себе. Чем больше было бы у них снаряжения и продовольствия, тем скорее все участники похода выбились бы из сил. Ошибкой было превратить собачьи упряжки во вспомогательное средство, а людей – во вьючных животных.

Понадобилось, однако, много времени, чтобы беспристрастный критик мог подвернуть спокойному и хладнокровному анализу события, происшедшие столько лет назад в мрачных ледяных пустынях Антарктики. Слишком остро переживалась еще гибель Скотта в Англии, слишком долго еще хмель победы опьянял умы норвежцев.

На обеде, данном в Лондоне Королевским Географическим обществом в честь Руала Амундсена, президент общества, небезызвестный лорд Керзон, в своей речи отметил все то значение, которое Амундсен приписывал собакам в смысле влияния их на благополучный исход норвежской экспедиции, и закончил:

– Позволяю себе поэтому предложить прокричать троекратное «ура» в честь собак!

Это было явной дерзостью, но Амундсен сохранил полное спокойствие, справедливо считая, что он стоит выше всяких нападок и оскорблений.

Теперь даже английский критик находит в себе достаточно беспристрастия, чтобы воздать Амундсену должное за его подвиг – «одно из самых совершенных проявлений превосходства человека над силами природы», хотя для науки были потеряны огромные возможности, не использованные Амундсеном. Тот же критик трезво указывает на организационные ошибки Скотта, приведшие к катастрофе.

Норвежские критики, и прежде всего сам Амундсен, преклоняются перед мужеством Скотта и его спутников, перед проявленными ими величием духа и силой воли, и вполне признают заслуги английских исследователей Антарктики. Ведь Амундсен считал, что если бы Шеклтон еще в 1908 году разгадал природу Китовой бухты и выбрал Ледяной барьер местом своей зимовки, то Южный полюс был бы открыт за два года до норвежской экспедиции.

ПОИСКИ ДЕНЕГ

Едва успев прибыть в Тасманию и известить мир о благополучном окончании своей замечательной экспедиции, Амундсен уже с головой уходит в новые планы. Лучше сказать, он возвращается к тому прежнему плану, который ему пришлось так неожиданно и решительно изменить, когда пришла весть об открытии Северного полюса Робертом Пири.

Южный полюс достигнут, Амундсен стал мировой известностью и, конечно, на родине, в маленькой Норвегии, имя его сейчас превозносится. Почему бы этим не воспользоваться и не приступить сразу же к осуществлению старого замысла, перенеся поле своей деятельности из Антарктики в Арктику? Одним ударом можно разрубить гордиев узел многих затруднений и недоразумений, в особенности денежного характера. Когда-то что будет, но сейчас нужно ковать железо, пока оно горячо. «Нет большего мученья, как…» добывать нужные для экспедиции деньги! По собственному печальному опыту Амундсен знал, что очень часто это бывает делом совершенно безнадежным.

Мало того, Амундсен давно уже понял, что широкую публику как в Норвегии, так и во всей Западной Европе и в Америке научные исследования интересуют мало. Публике нужна сенсация, ее волнует борьба конкурентов в погоне за рекордами.

Скрывая свои честолюбивые мечты о достижении первым Северного полюса, Амундсен делал вид для широкой публики, что у «Третьей экспедиции „Фрама“ исключительно научные задания и что начальник ее даже в мыслях не лелеет никаких намерений „гоняться за рекордами“». А «широкая публика» в свою очередь делала вид, что она искренно верит этому.

– Я был настолько прост, – пишет сам о себе Амундсен, – что поверил, будто люди достаточно просвещены, чтобы понять и оценить это (т. е. научно-исследовательскую работу в Арктике). Но я ошибся—постыдно ошибся! Я сделал печальное открытие, что людям нужны именно рекорды. Наука для них пустой звук.

Поэтому Амундсен решает продолжать плавание «Фрама». Но предварительно нужно подготовиться к экспедиции. Время года было уже позднее и потому нельзя было рассчитывать, что «Фраму» удастся пройти через Берингов пролив в том же году. И вот Амундсен отправляет «Фрам» в Буэнос-Айрес на зимовку, а сам едет сначала в Австралию, а потом в Новую Зеландию, где выступает с докладами о своем походе к Южному полюсу. По окончании поездки он уезжает в Аргентину и прибывает в Буэнос-Айрес за день до прихода туда «Фрама».

Крупный аргентинский капиталист дон Педро Кристоферсен, о котором мы уже упоминали, приходит здесь Амундсену на помощь и буквально спасает его от разорения. Вместе с Кристоферсеном Амундсен обсуждает план своей арктической экспедиции, причем оба приходят к выводу, что этот план надо изменить в смысле выбора нового направления.

Вместо того, чтобы еще раз огибать мыс Горн и затем пересекать весь Тихий океан, «Фрам» должен итти через Атлантический океан к Европе и, обогнув ее северные берега, итти на восток к Берингову проливу северо-восточным морским путем. Правда, при этом варианте экспедиции наверное придется зазимовать в пути еще до того, как начнется дрейф «Фрама» со льдами. Но лишняя зимовка будет только полезна для углубления научной работы и не повлияет на изменение плана…

Однако в осуществлении этого варианта что-то помешало Амундсену. Что именно, выяснить нам не удалось. Амундсен пишет, что Кристоферсен дал ему какой-то «правильный и мудрый» совет, но об'яснить, в чем он состоял, Амундсен «не имеет никакого права».

– Достаточно будет сказать, что результат снова заставил меня столкнуться с засовом и огромным висячим замком. Этот путь (т. е. плавание северовосточным проходом) был закрыт; единственно открытым оставался путь вокруг Америки.

Повидимому, Амундсена ожидали какие-то крупные неприятности в Норвегии, в связи с его запутанным финансовым положением, в которое он попал при резком и внезапном изменении своего плана первоначальной экспедиции. Этим об'ясняется и горечь его слов о людях, для которых «наука пустой звук», и вынужденное бездействие команды «Фрама», стоявшего на приколе в Буэнос-Айресе.

Конечно, Амундсен стал в Норвегии национальным героем. Но деньги любят счет, и его норвежских кредиторов могла удовлетворить расплата только звонкой монетой, а не звонкими словами о славе национального флага и т. п. Один из норвежских биографов Амундсена, постоянный сотрудник крупнейшей столичной буржуазной газеты, плоть от плоти своего класса, – невольно высказывает очень горькую правду, повествуя об отношении норвежцев к своему знаменитому земляку:

– У нас в Норвегии всегда так бывало. Каждый раз, когда Амундсен возвращался домой победителем из того иди иного похода, богатого подвигами, мы наперебой спешили друг перед другом превозносить его – на нашу долю тоже выпадала частица славы и почестей. Но когда дело у него не ладилось… тут мы сразу же выступали со своей язвительной критикой.

Итак «Фрам» пока остался в Буэнос-Айресе; для сокращения расходов Амундсен списал с судна большую часть команды, отослав ее в Норвегию, куда и сам уехал летом 1912 года, закончив свою книгу о Южном полюсе. Немедленно по возвращении домой он приступил к чтению докладов о своей экспедиции к Южному полюсу, об'ездил всю Европу, а затем Северную Америку. В Америке он пробыл полгода, прочтя только в Соединенных Штатах 160 докладов, не считая бесчисленных дополнительных лекций в разных университетах и школах. Это был тяжелый труд. Нередко, проведя в поезде бессонную ночь, Амундсен должен был выступать с докладами и днем и вечером, иногда приезжая в лекционный зал прямо с вокзала. Непрерывные официальные приемы, банкеты, празднества, речи, столкновения с агентами антрепренера, шумная американская реклама, визиты членов «комитета по приему», визиты к губернаторам – бывшему, нынешнему и будущему, – бургомистру, членам городского совета и другим влиятельным лицам… Шумные поездки по городу в автомобилях с развевающимися флагами и духовым оркестром – для возбуждения у публики интереса к предстоящему вечернему докладу… Иной раз размеры и приемы американской рекламы превосходили всякие границы! Так, в одном городе со значительным процентом населения из скандинавских выходцев «комитет по приему» потребовал от Амундсена, чтобы тот взобрался верхом на какого-то битюга, разукрашенного лентами и бантами, и проехал по улицам во главе процессии из молодежи. Амундсен наотрез отказался от такого способа укреплять в Америке свою известность. Произошла бурная сцена.

– До драки дело не дошло, но уверяю вас, до нее было недалеко! – пишет Амундсен, рассказывая об этом.

Герою Южного полюса пришлось испытать немало унижений при собирании денег на покрытие своих расходов. Недаром он говорит: – Только не обладающий состоянием исследователь может понять те ужасные препятствия, которые возникают почти перед всеми исследователями, когда им приходится тратить свое время и труд на попытки собрать достаточный капитал для экспедиции. Бесконечные помехи и удары, наносимые гордости и самоуважению, – вот что сопутствует попыткам найти деньги, и это – трагедия в жизни исследователя.

Во время своей поездки по Соединенным Штатам Амундсен узнал, что вскоре будет открыт Панамский канал, и если «Фрам» прибудет в Колон к 1 октября 1913 года, то его судно будет пропущено первым. Немедленно отдается распоряжение привести «Фрам» в Колон, куда он и прибыл 4 октября. Но открытие канала все откладывалось, и судно бесцельно провело два с половиной месяца в тропических водах. За это время подводная часть корабля заросла морской травой и ракушками.

Не дождавшись открытия канала, Амундсен отдал приказ итти старым путем на юг и затем через Магелланов пролив выйти в Тихий океан и подняться до Сан-Франциско с таким расчетом, чтобы прибыть туда не позднее мая 1914 года. Тогда экспедиция могла бы отплыть из Сан-Франциско в июне и еще летом войти в полярные льды. Для ускорения дела Амундсен зафрахтовал буксир, который и должен был довести «Фрам» от Пунта Аренас в Магеллановом проливе до места назначения.

Однако бессмысленное плавание «Фрама» в Колон и стоянка его там обошлись Амундсену дорого. «Фрам», вышедший из Колона 16 декабря, с большим трудом дополз к концу марта только до Монтевидео и вынужден был войти в док для очистки подводной части. Всякую надежду начать экспедицию летом 1914 года приходилось оставить. Такое большое опоздание привело к тому, что Амундсен приказал капитану отвести «Фрам» после очистки его подводной части в Норвегию. Попытка пройти в Берингов пролив через Тихий океан отпадала, оставался только один путь – через северо-восточный проход. Этим путем «Фрам» мог бы еще пройти в 1914 году.

Шестого апреля «Фрам» в четвертый раз покинул Буэнос-Айрес, куда он прошел из Монтевидео, и направился в Норвегию. И на этот раз дон Педро Кристоферсен оказал Амундсену значительную денежную поддержку.

– Без его влияния и помощи «Фрам», по всей вероятности, до сих пор стоял бы еще в Аргентине, – писал Амундсен в 1921 году.

Шестнадцатого июля 1914 года «Фрам» прибыл в норвежский военный порт Хортен в Кристианиа-фьорде. Здесь Амундсен предполагал поставить свое судно в ремонт. Вся команда была списана и раз'ехалась по домам. Можно было надеяться, что по окончании ремонтных работ удастся еще в том же году выйти в плавание на север, чтобы, обогнув Европу, войти в воды северо-восточного морского пути. Конечно, и при таком варианте Амундсен едва ли рассчитывал покрыть все расстояние до Берингова пролива за одну навигацию. Таких случаев история тогда еще не знала. Эта честь досталась только в 1932 году советскому ледокольному пароходу «Сибиряков». Но Амундсен мог надеяться пройти северо-восточным путем с одной зимовкой, как «Вега». Тогда он оказался бы осенью 1915 года в дрейфующих льдах к северу от Берингова пролива, т. е. к тому самому времени, к которому мог бы попасть туда и через Тихий океан via Сан-Франциско. Значит, плавание «Фрама» из Америки в Норвегию никакого выигрыша во времени Амундсену не давало. Очевидно, дело было не в этом. По всей вероятности, нельзя было больше ждать: общественное мнение требовало от Амундсена действий, и разгуливание «Фрама» в течение двух лет вдоль восточных берегов Южной Америки никто не мог себе об'яснить. Кто мог знать, что здесь скрывалась тяжелая драма и упорная, хотя и безнадежная борьба?

Тщательный осмотр «Фрама» показал, что корабль находится в худшем состоянии, чем это казалось с первого взгляда. Судно было сильно тронуто гнилью, следы которой были замечены во многих местах еще во время перехода «Фрама» от Аргентины. Ремонт одного только корпуса должен был обойтись по крайней мере в 150 тысяч крон золотом. Новое препятствие, которого, казалось, никак не преодолеть! Но помощь Амундсену пришла совершенно неожиданно и с такой стороны, о которой еще месяц тому назад в широких другах Европы никто не мог и подумать.

Вспыхнула империалистическая война. Никто не мог предполагать тогда, как она обернется для Скандинавии, каковы будут ее последствия для Норвегии. А пока Амундсен счел себя вынужденным отказаться от правительственной субсидии в 200 тысяч крон, предоставленной в его распоряжение постановлением стуртинга. Государственная казна с началом европейской войны сразу сильно опустела, и 200 тысяч крон были для норвежского министерства финансов большими деньгами. Однако вскоре это положение радикально изменилось. Пока одни страны воевали, заливая землю кровью трудящихся, выбрасывая каждый день миллионы рублей, сжигая их в огне ураганных бомбардировок, уничтожая под развалинами недавно цветущих городов, топя в морских волнах в виде военных и торговых кораблей, топча под ногами в виде неснятых жатв, страны нейтральные богатели, их капиталисты засыпались деньгами, не зная, куда их девать. Одновременно росли цены, и голод начал стучаться в окна домов бедняков.

Южный полюс достигнут, Амундсен стал мировой известностью и, конечно, на родине, в маленькой Норвегии, имя его сейчас превозносится. Почему бы этим не воспользоваться и не приступить сразу же к осуществлению старого замысла, перенеся поле своей деятельности из Антарктики в Арктику? Одним ударом можно разрубить гордиев узел многих затруднений и недоразумений, в особенности денежного характера. Когда-то что будет, но сейчас нужно ковать железо, пока оно горячо. «Нет большего мученья, как…» добывать нужные для экспедиции деньги! По собственному печальному опыту Амундсен знал, что очень часто это бывает делом совершенно безнадежным.

Мало того, Амундсен давно уже понял, что широкую публику как в Норвегии, так и во всей Западной Европе и в Америке научные исследования интересуют мало. Публике нужна сенсация, ее волнует борьба конкурентов в погоне за рекордами.

Скрывая свои честолюбивые мечты о достижении первым Северного полюса, Амундсен делал вид для широкой публики, что у «Третьей экспедиции „Фрама“ исключительно научные задания и что начальник ее даже в мыслях не лелеет никаких намерений „гоняться за рекордами“». А «широкая публика» в свою очередь делала вид, что она искренно верит этому.

– Я был настолько прост, – пишет сам о себе Амундсен, – что поверил, будто люди достаточно просвещены, чтобы понять и оценить это (т. е. научно-исследовательскую работу в Арктике). Но я ошибся—постыдно ошибся! Я сделал печальное открытие, что людям нужны именно рекорды. Наука для них пустой звук.

Поэтому Амундсен решает продолжать плавание «Фрама». Но предварительно нужно подготовиться к экспедиции. Время года было уже позднее и потому нельзя было рассчитывать, что «Фраму» удастся пройти через Берингов пролив в том же году. И вот Амундсен отправляет «Фрам» в Буэнос-Айрес на зимовку, а сам едет сначала в Австралию, а потом в Новую Зеландию, где выступает с докладами о своем походе к Южному полюсу. По окончании поездки он уезжает в Аргентину и прибывает в Буэнос-Айрес за день до прихода туда «Фрама».

Крупный аргентинский капиталист дон Педро Кристоферсен, о котором мы уже упоминали, приходит здесь Амундсену на помощь и буквально спасает его от разорения. Вместе с Кристоферсеном Амундсен обсуждает план своей арктической экспедиции, причем оба приходят к выводу, что этот план надо изменить в смысле выбора нового направления.

Вместо того, чтобы еще раз огибать мыс Горн и затем пересекать весь Тихий океан, «Фрам» должен итти через Атлантический океан к Европе и, обогнув ее северные берега, итти на восток к Берингову проливу северо-восточным морским путем. Правда, при этом варианте экспедиции наверное придется зазимовать в пути еще до того, как начнется дрейф «Фрама» со льдами. Но лишняя зимовка будет только полезна для углубления научной работы и не повлияет на изменение плана…

Однако в осуществлении этого варианта что-то помешало Амундсену. Что именно, выяснить нам не удалось. Амундсен пишет, что Кристоферсен дал ему какой-то «правильный и мудрый» совет, но об'яснить, в чем он состоял, Амундсен «не имеет никакого права».

– Достаточно будет сказать, что результат снова заставил меня столкнуться с засовом и огромным висячим замком. Этот путь (т. е. плавание северовосточным проходом) был закрыт; единственно открытым оставался путь вокруг Америки.

Повидимому, Амундсена ожидали какие-то крупные неприятности в Норвегии, в связи с его запутанным финансовым положением, в которое он попал при резком и внезапном изменении своего плана первоначальной экспедиции. Этим об'ясняется и горечь его слов о людях, для которых «наука пустой звук», и вынужденное бездействие команды «Фрама», стоявшего на приколе в Буэнос-Айресе.

Конечно, Амундсен стал в Норвегии национальным героем. Но деньги любят счет, и его норвежских кредиторов могла удовлетворить расплата только звонкой монетой, а не звонкими словами о славе национального флага и т. п. Один из норвежских биографов Амундсена, постоянный сотрудник крупнейшей столичной буржуазной газеты, плоть от плоти своего класса, – невольно высказывает очень горькую правду, повествуя об отношении норвежцев к своему знаменитому земляку:

– У нас в Норвегии всегда так бывало. Каждый раз, когда Амундсен возвращался домой победителем из того иди иного похода, богатого подвигами, мы наперебой спешили друг перед другом превозносить его – на нашу долю тоже выпадала частица славы и почестей. Но когда дело у него не ладилось… тут мы сразу же выступали со своей язвительной критикой.

Итак «Фрам» пока остался в Буэнос-Айресе; для сокращения расходов Амундсен списал с судна большую часть команды, отослав ее в Норвегию, куда и сам уехал летом 1912 года, закончив свою книгу о Южном полюсе. Немедленно по возвращении домой он приступил к чтению докладов о своей экспедиции к Южному полюсу, об'ездил всю Европу, а затем Северную Америку. В Америке он пробыл полгода, прочтя только в Соединенных Штатах 160 докладов, не считая бесчисленных дополнительных лекций в разных университетах и школах. Это был тяжелый труд. Нередко, проведя в поезде бессонную ночь, Амундсен должен был выступать с докладами и днем и вечером, иногда приезжая в лекционный зал прямо с вокзала. Непрерывные официальные приемы, банкеты, празднества, речи, столкновения с агентами антрепренера, шумная американская реклама, визиты членов «комитета по приему», визиты к губернаторам – бывшему, нынешнему и будущему, – бургомистру, членам городского совета и другим влиятельным лицам… Шумные поездки по городу в автомобилях с развевающимися флагами и духовым оркестром – для возбуждения у публики интереса к предстоящему вечернему докладу… Иной раз размеры и приемы американской рекламы превосходили всякие границы! Так, в одном городе со значительным процентом населения из скандинавских выходцев «комитет по приему» потребовал от Амундсена, чтобы тот взобрался верхом на какого-то битюга, разукрашенного лентами и бантами, и проехал по улицам во главе процессии из молодежи. Амундсен наотрез отказался от такого способа укреплять в Америке свою известность. Произошла бурная сцена.

– До драки дело не дошло, но уверяю вас, до нее было недалеко! – пишет Амундсен, рассказывая об этом.

Герою Южного полюса пришлось испытать немало унижений при собирании денег на покрытие своих расходов. Недаром он говорит: – Только не обладающий состоянием исследователь может понять те ужасные препятствия, которые возникают почти перед всеми исследователями, когда им приходится тратить свое время и труд на попытки собрать достаточный капитал для экспедиции. Бесконечные помехи и удары, наносимые гордости и самоуважению, – вот что сопутствует попыткам найти деньги, и это – трагедия в жизни исследователя.

Во время своей поездки по Соединенным Штатам Амундсен узнал, что вскоре будет открыт Панамский канал, и если «Фрам» прибудет в Колон к 1 октября 1913 года, то его судно будет пропущено первым. Немедленно отдается распоряжение привести «Фрам» в Колон, куда он и прибыл 4 октября. Но открытие канала все откладывалось, и судно бесцельно провело два с половиной месяца в тропических водах. За это время подводная часть корабля заросла морской травой и ракушками.

Не дождавшись открытия канала, Амундсен отдал приказ итти старым путем на юг и затем через Магелланов пролив выйти в Тихий океан и подняться до Сан-Франциско с таким расчетом, чтобы прибыть туда не позднее мая 1914 года. Тогда экспедиция могла бы отплыть из Сан-Франциско в июне и еще летом войти в полярные льды. Для ускорения дела Амундсен зафрахтовал буксир, который и должен был довести «Фрам» от Пунта Аренас в Магеллановом проливе до места назначения.

Однако бессмысленное плавание «Фрама» в Колон и стоянка его там обошлись Амундсену дорого. «Фрам», вышедший из Колона 16 декабря, с большим трудом дополз к концу марта только до Монтевидео и вынужден был войти в док для очистки подводной части. Всякую надежду начать экспедицию летом 1914 года приходилось оставить. Такое большое опоздание привело к тому, что Амундсен приказал капитану отвести «Фрам» после очистки его подводной части в Норвегию. Попытка пройти в Берингов пролив через Тихий океан отпадала, оставался только один путь – через северо-восточный проход. Этим путем «Фрам» мог бы еще пройти в 1914 году.

Шестого апреля «Фрам» в четвертый раз покинул Буэнос-Айрес, куда он прошел из Монтевидео, и направился в Норвегию. И на этот раз дон Педро Кристоферсен оказал Амундсену значительную денежную поддержку.

– Без его влияния и помощи «Фрам», по всей вероятности, до сих пор стоял бы еще в Аргентине, – писал Амундсен в 1921 году.

Шестнадцатого июля 1914 года «Фрам» прибыл в норвежский военный порт Хортен в Кристианиа-фьорде. Здесь Амундсен предполагал поставить свое судно в ремонт. Вся команда была списана и раз'ехалась по домам. Можно было надеяться, что по окончании ремонтных работ удастся еще в том же году выйти в плавание на север, чтобы, обогнув Европу, войти в воды северо-восточного морского пути. Конечно, и при таком варианте Амундсен едва ли рассчитывал покрыть все расстояние до Берингова пролива за одну навигацию. Таких случаев история тогда еще не знала. Эта честь досталась только в 1932 году советскому ледокольному пароходу «Сибиряков». Но Амундсен мог надеяться пройти северо-восточным путем с одной зимовкой, как «Вега». Тогда он оказался бы осенью 1915 года в дрейфующих льдах к северу от Берингова пролива, т. е. к тому самому времени, к которому мог бы попасть туда и через Тихий океан via Сан-Франциско. Значит, плавание «Фрама» из Америки в Норвегию никакого выигрыша во времени Амундсену не давало. Очевидно, дело было не в этом. По всей вероятности, нельзя было больше ждать: общественное мнение требовало от Амундсена действий, и разгуливание «Фрама» в течение двух лет вдоль восточных берегов Южной Америки никто не мог себе об'яснить. Кто мог знать, что здесь скрывалась тяжелая драма и упорная, хотя и безнадежная борьба?

Тщательный осмотр «Фрама» показал, что корабль находится в худшем состоянии, чем это казалось с первого взгляда. Судно было сильно тронуто гнилью, следы которой были замечены во многих местах еще во время перехода «Фрама» от Аргентины. Ремонт одного только корпуса должен был обойтись по крайней мере в 150 тысяч крон золотом. Новое препятствие, которого, казалось, никак не преодолеть! Но помощь Амундсену пришла совершенно неожиданно и с такой стороны, о которой еще месяц тому назад в широких другах Европы никто не мог и подумать.

Вспыхнула империалистическая война. Никто не мог предполагать тогда, как она обернется для Скандинавии, каковы будут ее последствия для Норвегии. А пока Амундсен счел себя вынужденным отказаться от правительственной субсидии в 200 тысяч крон, предоставленной в его распоряжение постановлением стуртинга. Государственная казна с началом европейской войны сразу сильно опустела, и 200 тысяч крон были для норвежского министерства финансов большими деньгами. Однако вскоре это положение радикально изменилось. Пока одни страны воевали, заливая землю кровью трудящихся, выбрасывая каждый день миллионы рублей, сжигая их в огне ураганных бомбардировок, уничтожая под развалинами недавно цветущих городов, топя в морских волнах в виде военных и торговых кораблей, топча под ногами в виде неснятых жатв, страны нейтральные богатели, их капиталисты засыпались деньгами, не зная, куда их девать. Одновременно росли цены, и голод начал стучаться в окна домов бедняков.