Подготовка к экспедиции и отбор всех предметов снаряжения и снабжения занимали все время и все помыслы Амундсена в сентябре 1909 года, когда он в тиши своего кабинета разрабатывал и решал эти вопросы, имевшие для него важнейшее значение, И все же не все вопросы были разрешены дома, в Норвегии, окончательно. Сколько еще раз они снова обсуждались зимою или при санных подготовительных поездках, сколько еще новых и новых вопросов возникало на практике при столкновении с жестокой действительностью. Достаточно сказать, что какой-нибудь, на первый взгляд неважный, вопрос, скажем, о рукоятках для бичей, длительно обсуждается всем зимовочным коллективом и становится предметом не только споров, но и конкурса участников „соревнования по выработке наилучшего типа рукоятки“.

Описание экспедиции к Южному полюсу, составленное самим Амундсеном и подробно касающееся всех вопросов снабжения и снаряжения, является не только замечательным литературным произведением, которое от первой страницы до последней читается с неослабевающим интересом и волнением, но и классическим учебником по вопросам рациональной организации и техники полярных экспедиций.

Вскоре после ухода из Китовой бухты „Терра Нова“, вышел в море и „Фрам“. Для характеристики отношения Амундсена к своим подчиненным, от которых он всегда добивался полной самостоятельности и которым охотно предоставлял всю свободу действий, интересно привести одну фразу из приказа, врученного Амундсеном капитану Нильсену перед отплытием „Фрама“:

„Выполняйте ваш план, как сами найдете лучшим!“

Любителям длиннейших инструкций с многочисленными „параграфами“ и „пунктами“ это, разумеется, не понравится!

ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ

НА ЮГ

Описание экспедиции к Южному полюсу, составленное самим Амундсеном и подробно касающееся всех вопросов снабжения и снаряжения, является не только замечательным литературным произведением, которое от первой страницы до последней читается с неослабевающим интересом и волнением, но и классическим учебником по вопросам рациональной организации и техники полярных экспедиций.

Вскоре после ухода из Китовой бухты „Терра Нова“, вышел в море и „Фрам“. Для характеристики отношения Амундсена к своим подчиненным, от которых он всегда добивался полной самостоятельности и которым охотно предоставлял всю свободу действий, интересно привести одну фразу из приказа, врученного Амундсеном капитану Нильсену перед отплытием „Фрама“:

„Выполняйте ваш план, как сами найдете лучшим!“

Любителям длиннейших инструкций с многочисленными „параграфами“ и „пунктами“ это, разумеется, не понравится!

ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ

Началась завозка провианта и горючего на юг. Амундсен надеялся доставить осенью и весной (т. е. в начале и в конце 1911 года – времена года в Антарктике противоположны временам нашего, северного полушария) к 80° ю. ш. столько грузов, чтобы эта широта стала настоящим исходным пунктом для санного похода к полюсу. Таким образом, путь к полюсу сокращался еще почти на полтора градуса, т. е. на 90 миль. По плану санная партия должна была выйти в поход как можно раньше весной – надо было во что бы то ни было опередить Скотта. Маршрут исследователей прокладывался от Китовой бухты прямо на юг, приблизительно по одному и тому же меридиану до самого полюса. Скотт предполагал следовать путем Шеклтона, доходившего в 1909 году до 88° 23 ю. ш. и поднимавшегося на плато ледником Бэрдмора, который норвежцы оставляли далеко вправо. Амундсен в предвидении возможных упреков и обвинений не допускал и мысли о вторжении в область работ Скотта.

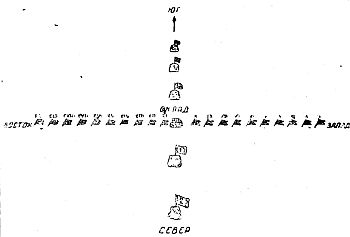

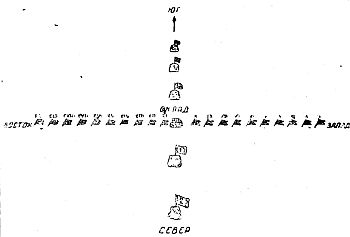

Осень прошла в неустанной работе и старательной подготовке к весеннему походу – стремительному натиску на Южный полюс. Уже 14 февраля, т. е. через месяц после прибытия „Фрама“ к Ледяному барьеру, был устроен первый склад на 80° ю. ш. Амундсен придумал целую систему для разметки вехами как всего пройденного пространства, так и окрестностей склада. Через каждые 15 километров ставился бамбуковый шест с флагом по линии север-юг. Налегаю и направо от склада, по линии восток-запад, на протяжении десяти миль, т. е. восемнадцати километров, через каждые девятьсот метров ставились бамбуковые же шесты с темными флажками. Таким образом, размеченное вехами расстояние с каждой стороны равнялось девяти километрам. Шесты помечались особым номером, так что санная партия, наткнувшись на шест, знала, в каком направлении и на каком расстоянии от него находится склад.

Разметка пути вехами (у склада на 80° южной широты)

Сделано это было с таким расчетом: участники похода должны были на обратном пути с полюса находить свои склады наверняка и без потери времени. Вот почему склады отмечались вехами поперек движения! Идущие вдоль путивехи легко теряются в тумане и при плохой видимости можно уклониться от их направления. А не найти во-время оклада – значит погибнуть в пустыне от холода и голода.

Как курьез, можно отметить удивительную находчивость Амундсена и его способность мгновенно выпутываться из любого затруднительного положения. При завозке провианта и горючего на 80° нехватило шестов для разметки пути или, лучше сказать, обстановка потребовала дополнительных вех. Тотчас было разбито несколько ящиков (впоследствии ящики в предвидении таких случаев окрашивались в черный цвет) и ящичные доски пошли на вехи. Но и этих вех нехватило. Тогда Амундсен пустил в дело полбунта сушеной рыбы, находившейся на санях. Зная, что в антарктических областях нет никаких животных (животная жизнь там богата только у кромки морских льдов), Амундсен решил ставить вместо вех рыбу. Каждая рыбина – почти в метр длиной – служила отличной вехой и резко вырисовывалась на белоснежном фоне окрестностей.

Рыбу перенесли на последние сани, и при возвращении со склада один из участников похода, следя по „одометру“ (прибор, которым измерялось пройденное расстояние), через каждые полкилометра подавал Амундсену голосом сигнал, и Амундсен втыкал в снег рыбу вниз головой.

– Сушеная рыба часто не только выводила исследователей на верный путь, – рассказывает Амундсен, – но и сослужила им большую службу как добавочный паек, когда в следующий раз им пришлось ехать той же дорогой с проголодавшимися собаками.

Первая санная поездка помогла Амундсену сразу же ознакомиться на практике с тремя важнейшими факторами: с характером местности, с состоянием ледяной поверхности и с качеством перевозочных средств. Это позволило внести нужные поправки и улучшения в снаряжение, учесть все данные опыта.

При дальнейших поездках были устроены вспомогательные склады на 81 и 82°. Особенных трудностей и опасностей исследователям преодолевать не пришлось, хотя, вообще говоря, эта подготовительная к походу работа была не детской забавой. Но зато и досталось же собакам!

– Единственным моим грустным воспоминанием было сознание, что я загнал своих чудесных животных. Я потребовал от них больше того, что они могли вынести. Одно утешение, что сам я тоже не жалел себя, – пишет Амундсен. И дальше – Холодная, пронизывающая ночь при —32°. Эта погода совсем доконала моих собак. Вместо того, чтобы отдохнуть, они всю ночь дрожали и мерзли. Жалко было смотреть на них. Утром их пришлось поднимать, чтобы поставить на ноги… 12 марта мы прошли сорок километров. Температура была —39,5°.

Вот вкратце результаты работы, проделанной норвежцами с момента их высадки на Ледяной барьер (14 января) до окончания осенних работ (11 апреля). Поставлена и оборудована зимовочная станция на девять человек с запасом оборудования, снаряжения и горючего на несколько лет. Заготовлена на полгода свежая пища для девяти человек и 115 собак. Вес убитых тюленей доходил до 60 тонн. Завезено в несколько приемов 3 тысячи килограммов провианта на склады на 80, 81 и 82 градусах ю. ш.

Наступила зима, принесшая с собой темноту, страшные морозы, пургу, бури и всяческие неприятности. Зарывшись в снег и лед, зимовщики создали вокруг Фрамхейма целый „подземный“ городок, где для них было все необходимое, вплоть до паровой бани. Для немногочисленных участников экспедиции постоянно находилось занятие, и за работой день проходил совершенно незаметно. Преструд, заместитель начальника, производил научные наблюдения; Иохансен упаковывал провиант для санного похода; Хассель заведывал снабжением Фрамхейма углем, дровами и керосином и делал по специальному заказу кнуты; Линдстрем ведал питанием людей и водоснабжением; Стубберуд уменьшал до минимума вес ящиков для санного похода; Бьолан переделывал сани, тоже уменьшая их вес, но улучшая качество и увеличивая их крепость и упругость. Хансен и Вистинг занимались скреплением готовых частей, добиваясь большей гибкости соединений; Вистинг, кроме того, шил палатки, верхнюю одежду, белье. Амундсен вел дневник метеорологических наблюдений. Сверх особых заданий у каждого была масса обычной, повседневной работы и забота о собаках.

– Многие думают, – шутливо сердится Амундсен, – что полярное путешествие – это просто препровождение времени. Мне очень хотелось бы, чтобы приверженцы такого мнения побывали в ту зиму у нас во Фрамхейме!

Будущие участники похода к полюсу занимались также подготовкой своего личного имущества: одному не нравился покрой воротника, другой изобретал особые наушники и т. Д. Начальник экспедиции, стремясь повысить настроение, которое и так никогда нельзя было назвать угнетенным, устраивал разные развлечения и конкурсы. Например, конкурс по угадыванию температуры (на случай порчи или гибели термометров), приз – несколько сигар. Амундсен заметил, что хотя отдельные угадывания и могут отклоняться, даже значительно, в ту или иную сторону, но средняя месячная температура по данным лучшего отгадчика будет очень близка к истинной. Приучая обходиться без термометра, такое соревнование, кроме того, служило для всех веселым развлечением, с которого начинался трудовой день. Ошибки, конечно, бывали. Один из участников конкурса как-то утром неторопливо заявил:

– Сегодня не жарко!..

В этот день на дворе было —56°…

Все главное общее снаряжение для санной партии, уходившей к полюсу, должно было быть готово к средине августа. Для подготовки же личного снаряжения предлагалось пользоваться „свободным“ от обязательных работ временем. Само собой понятно, что все работали буквально не покладая рук. Походное снаряжение должно было быть особо солидным и надежным и вместе с тем как можно более легким. Тут возникали труднейшие проблемы, которые, однако, Амундсену и его товарищам удавалось разрешить благополучно. Только на уменьшении веса саней удалось сэкономить по пятьдесят килограммов на каждые сани, при прежнем весе их в семьдесят килограммов! И эта экономия была достигнута не за счет ухудшения качества. Амундсен нашел отличнейший способ для обеспечения качества работы: она выполнялась теми, кто должен был сам пользоваться сделанной вещью.

– Наше санное путешествие к полюсу – серьезное предприятие, и подготовительную работу к нему нужно производить со всей серьезностью, – так рассуждал Амундсен. И участники его похода работали старательно и вдумчиво не только ради достижения поставленной начальником цели, но и ради того, чтобы вообще вернуться с полюса обратно домой.

Все сани и ящики перенумеровывались, а содержимому ящиков составлялась точная опись. На каждых санях была общая тетрадь для записей провианта и наблюдений, помеченная номером саней. В нее полагалось занести опись всего, что находится на этих санях, и, кроме того, таблицы для производства астрономических наблюдений во время похода. Тетрадь эта служила для учета расходуемого провианта и являлась вместе с тем „путевым журналом“, в который должны были записываться все события дня – пройденное расстояние, курс и т. д.

К сожалению, мы лишены возможности посвятить достаточно места более подробному описанию подготовки Амундсена и его спутников к санному походу. Но уже сказанное, вероятно, позволит читателю уяснить себе, что сборы и снаряжение к полярному путешествию не являются делом одного дня. Интересно привести мнение самого Амундсена о значений хорошо продуманной и рационально поставленной организационной и подготовительной работы.

– В таком походе победу обеспечивают не одни только деньги, хотя, видит бог, их тоже очень хороша иметь. В большей степени, да, пожалуй, смею сказать, в наибольшей степени здесь играет роль метод, при помощи которого проводится снаряжение к походу– метод, при котором предусматривается каждая трудность и подыскиваются средства бороться с нею или избегать ее. Победа ожидает того, у кого все в порядке—и это называют удачей! Поражение безусловно постигает того, кто упустил принять во-время необходимые меры предосторожности – и это называют неудачей!

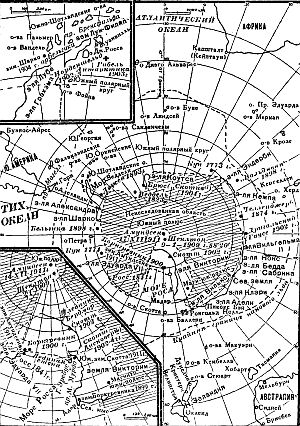

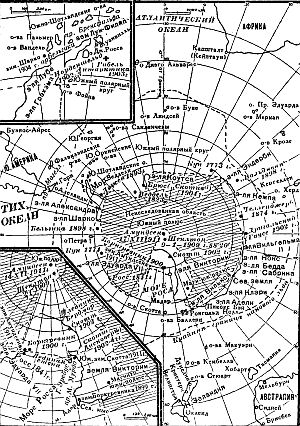

Карта Антарктики на 1911 год с указанием прежних полярных экспедиций

Амундсен спешит указать, что эти слова не „эпитафия, которую я желал бы видеть на своем могильном камне“. Но будущее покажет, что, увы, они стали эпитафией, оставаясь в то же время пророчеством!

Нансен в своей речи, посвященной памяти великого исследователя, упоминая об экспедиции Амундсена к Южному полюсу, говорит, что план его нельзя было задумать и выполнить лучше. Но потом Амундсен как будто устал—его одолели разные заботы, измучили всякие финансовые неприятности. Казалось, борьба за собирание средств, необходимых для его новых замыслов, отнимала у Амундсена столько сил, что он часто не мог уделить достаточно времени для тщательного продумывания плана, для его составления и подготовки к экспедиции; поэтому эту часть работы он вынужден был доверять другим. Вот причина неуспеха ряда его последующих экспедиций и гибели его самого в холодных волнах океана у норвежских берегов…

В последних числах августа решено было двинуться в поход.

Судя по всему, Амундсен сначала предполагал оставить на зимовочной базе одного Линдстрема, а со всеми остальными зимовщиками итти к полюсу. Но неудачная попытка к старту, предпринятая в начале сентября, показала ему со всей определенностью, что при большом числе участников экспедиции нельзя будет добиться той стремительности и сосредоточенности удара, который только и мог гарантировать Амундсену успех. Существенным недостатком первой попытки была значительная трата времени при остановке и при уходе из лагеря. Амундсен прилагал все старания, чтобы операции эти выполнялись в кратчайшие сроки. Затем большое количество участников требовало двух палаток, двух кухонь, большего количества собак и т. д. Это тоже отражалось бы на стремительном темпе похода и не давало бы возможности длительно поддерживать такой темп.

Наконец, у Амундсена были, очевидно, какие-то трения с Преструдом, его заместителем. Об этом ни в книгах самого Амундсена, ни в работах его норвежских биографов нигде не упоминается прямо. Но по некоторым признакам и очень осторожным намекам, которые иногда делает Амундсен, чувствуется, что это было именно так. Недаром Амундсен решает разделить санную партию: троим ее участникам во главе с лейтенантом Преструдом он поручает самостоятельное задание—обследовать окрестности Китовой бухты, постараться достигнуть Земли Эдуарда VII и посмотреть, что можно так сделать. Сам же Амундсен с четырьмя спутниками – Вистингом, Хельмером Хансеном, Хасселем и Бьоланом должен был итти к полюсу.

Выгода от такого деления получалась, по мнению Амундсена, огромная. Маленькая партия могла продвигаться вперед быстрее, время утренних сборов сокращалось, значение вспомогательных складов возрастало.

Для науки же новый распорядок давал „столь явные преимущества, что не нужно и распространяться об этом“. Вероятно, это было специально придумано Амундсеном для утешения Преструда.

Иначе трудно себе представить, чтобы человек, все рассчитавший, все взвесивший заранее, не видел такой пользы для науки, еще сидя у себя в кабинете в Норвегии.

Холодная погода, продержавшаяся весь коней, августа и сентябрь, когда температура колебалась между —50° и —60° и вообще редко была меньше —50°,—заставляла Амундсена все откладывать и откладывать старт. В ожидании начала похода товарищи Амундсена нервничали.

– Интересно знать, докуда теперь уже дошел Скотт?

– Ну, нет, какого чорта, он еще не вышел! Разве ты не понимаешь, что для его пони еще слишком холодно?

– Да, а кто сказал тебе, что у них так же холодно, как и у нас? Может быть, у них там под горой много теплее, а тогда можешь закладывать душу, что баклушей они не бьют!

Такие разговоры велись во Фрамхейме ежедневно. В середине сентября, при первой решительной попытке к старту, термометр показывал: —55°, —52°, —56°. Выходить в далекий поход при такой температуре было невозможно. Однако 8 сентября Амундсен все-таки решил рискнуть. Из этой попытки ничего не вышло, и Амундсен счел благоразумным доехать только до склада на 80° и оставить там весь груз.

Через восемь дней санная партия снова была уже на своей базе. Но вскоре „потянуло теплом“, температура поднялась до —40°. „Почти лето“ – по словам Амундсена, который пишет в своем дневнике, что легкий ветерок при температуре —22° „ощущался, как теплое дуновение весны!“

Двадцатого октября [9]санная партия снова вышла в поход, на этот раз уже по-настоящему. В состав ее входили пять человек с четырьмя санями, 52 собаками и провиантом на четыре месяца. В это самое время в 650 километрах к западу от норвежцев Скотт еще готовился к старту. Он двинулся с места своей зимовки только 1 ноября.

Осень прошла в неустанной работе и старательной подготовке к весеннему походу – стремительному натиску на Южный полюс. Уже 14 февраля, т. е. через месяц после прибытия „Фрама“ к Ледяному барьеру, был устроен первый склад на 80° ю. ш. Амундсен придумал целую систему для разметки вехами как всего пройденного пространства, так и окрестностей склада. Через каждые 15 километров ставился бамбуковый шест с флагом по линии север-юг. Налегаю и направо от склада, по линии восток-запад, на протяжении десяти миль, т. е. восемнадцати километров, через каждые девятьсот метров ставились бамбуковые же шесты с темными флажками. Таким образом, размеченное вехами расстояние с каждой стороны равнялось девяти километрам. Шесты помечались особым номером, так что санная партия, наткнувшись на шест, знала, в каком направлении и на каком расстоянии от него находится склад.

Разметка пути вехами (у склада на 80° южной широты)

Сделано это было с таким расчетом: участники похода должны были на обратном пути с полюса находить свои склады наверняка и без потери времени. Вот почему склады отмечались вехами поперек движения! Идущие вдоль путивехи легко теряются в тумане и при плохой видимости можно уклониться от их направления. А не найти во-время оклада – значит погибнуть в пустыне от холода и голода.

Как курьез, можно отметить удивительную находчивость Амундсена и его способность мгновенно выпутываться из любого затруднительного положения. При завозке провианта и горючего на 80° нехватило шестов для разметки пути или, лучше сказать, обстановка потребовала дополнительных вех. Тотчас было разбито несколько ящиков (впоследствии ящики в предвидении таких случаев окрашивались в черный цвет) и ящичные доски пошли на вехи. Но и этих вех нехватило. Тогда Амундсен пустил в дело полбунта сушеной рыбы, находившейся на санях. Зная, что в антарктических областях нет никаких животных (животная жизнь там богата только у кромки морских льдов), Амундсен решил ставить вместо вех рыбу. Каждая рыбина – почти в метр длиной – служила отличной вехой и резко вырисовывалась на белоснежном фоне окрестностей.

Рыбу перенесли на последние сани, и при возвращении со склада один из участников похода, следя по „одометру“ (прибор, которым измерялось пройденное расстояние), через каждые полкилометра подавал Амундсену голосом сигнал, и Амундсен втыкал в снег рыбу вниз головой.

– Сушеная рыба часто не только выводила исследователей на верный путь, – рассказывает Амундсен, – но и сослужила им большую службу как добавочный паек, когда в следующий раз им пришлось ехать той же дорогой с проголодавшимися собаками.

Первая санная поездка помогла Амундсену сразу же ознакомиться на практике с тремя важнейшими факторами: с характером местности, с состоянием ледяной поверхности и с качеством перевозочных средств. Это позволило внести нужные поправки и улучшения в снаряжение, учесть все данные опыта.

При дальнейших поездках были устроены вспомогательные склады на 81 и 82°. Особенных трудностей и опасностей исследователям преодолевать не пришлось, хотя, вообще говоря, эта подготовительная к походу работа была не детской забавой. Но зато и досталось же собакам!

– Единственным моим грустным воспоминанием было сознание, что я загнал своих чудесных животных. Я потребовал от них больше того, что они могли вынести. Одно утешение, что сам я тоже не жалел себя, – пишет Амундсен. И дальше – Холодная, пронизывающая ночь при —32°. Эта погода совсем доконала моих собак. Вместо того, чтобы отдохнуть, они всю ночь дрожали и мерзли. Жалко было смотреть на них. Утром их пришлось поднимать, чтобы поставить на ноги… 12 марта мы прошли сорок километров. Температура была —39,5°.

Вот вкратце результаты работы, проделанной норвежцами с момента их высадки на Ледяной барьер (14 января) до окончания осенних работ (11 апреля). Поставлена и оборудована зимовочная станция на девять человек с запасом оборудования, снаряжения и горючего на несколько лет. Заготовлена на полгода свежая пища для девяти человек и 115 собак. Вес убитых тюленей доходил до 60 тонн. Завезено в несколько приемов 3 тысячи килограммов провианта на склады на 80, 81 и 82 градусах ю. ш.

Наступила зима, принесшая с собой темноту, страшные морозы, пургу, бури и всяческие неприятности. Зарывшись в снег и лед, зимовщики создали вокруг Фрамхейма целый „подземный“ городок, где для них было все необходимое, вплоть до паровой бани. Для немногочисленных участников экспедиции постоянно находилось занятие, и за работой день проходил совершенно незаметно. Преструд, заместитель начальника, производил научные наблюдения; Иохансен упаковывал провиант для санного похода; Хассель заведывал снабжением Фрамхейма углем, дровами и керосином и делал по специальному заказу кнуты; Линдстрем ведал питанием людей и водоснабжением; Стубберуд уменьшал до минимума вес ящиков для санного похода; Бьолан переделывал сани, тоже уменьшая их вес, но улучшая качество и увеличивая их крепость и упругость. Хансен и Вистинг занимались скреплением готовых частей, добиваясь большей гибкости соединений; Вистинг, кроме того, шил палатки, верхнюю одежду, белье. Амундсен вел дневник метеорологических наблюдений. Сверх особых заданий у каждого была масса обычной, повседневной работы и забота о собаках.

– Многие думают, – шутливо сердится Амундсен, – что полярное путешествие – это просто препровождение времени. Мне очень хотелось бы, чтобы приверженцы такого мнения побывали в ту зиму у нас во Фрамхейме!

Будущие участники похода к полюсу занимались также подготовкой своего личного имущества: одному не нравился покрой воротника, другой изобретал особые наушники и т. Д. Начальник экспедиции, стремясь повысить настроение, которое и так никогда нельзя было назвать угнетенным, устраивал разные развлечения и конкурсы. Например, конкурс по угадыванию температуры (на случай порчи или гибели термометров), приз – несколько сигар. Амундсен заметил, что хотя отдельные угадывания и могут отклоняться, даже значительно, в ту или иную сторону, но средняя месячная температура по данным лучшего отгадчика будет очень близка к истинной. Приучая обходиться без термометра, такое соревнование, кроме того, служило для всех веселым развлечением, с которого начинался трудовой день. Ошибки, конечно, бывали. Один из участников конкурса как-то утром неторопливо заявил:

– Сегодня не жарко!..

В этот день на дворе было —56°…

Все главное общее снаряжение для санной партии, уходившей к полюсу, должно было быть готово к средине августа. Для подготовки же личного снаряжения предлагалось пользоваться „свободным“ от обязательных работ временем. Само собой понятно, что все работали буквально не покладая рук. Походное снаряжение должно было быть особо солидным и надежным и вместе с тем как можно более легким. Тут возникали труднейшие проблемы, которые, однако, Амундсену и его товарищам удавалось разрешить благополучно. Только на уменьшении веса саней удалось сэкономить по пятьдесят килограммов на каждые сани, при прежнем весе их в семьдесят килограммов! И эта экономия была достигнута не за счет ухудшения качества. Амундсен нашел отличнейший способ для обеспечения качества работы: она выполнялась теми, кто должен был сам пользоваться сделанной вещью.

– Наше санное путешествие к полюсу – серьезное предприятие, и подготовительную работу к нему нужно производить со всей серьезностью, – так рассуждал Амундсен. И участники его похода работали старательно и вдумчиво не только ради достижения поставленной начальником цели, но и ради того, чтобы вообще вернуться с полюса обратно домой.

Все сани и ящики перенумеровывались, а содержимому ящиков составлялась точная опись. На каждых санях была общая тетрадь для записей провианта и наблюдений, помеченная номером саней. В нее полагалось занести опись всего, что находится на этих санях, и, кроме того, таблицы для производства астрономических наблюдений во время похода. Тетрадь эта служила для учета расходуемого провианта и являлась вместе с тем „путевым журналом“, в который должны были записываться все события дня – пройденное расстояние, курс и т. д.

К сожалению, мы лишены возможности посвятить достаточно места более подробному описанию подготовки Амундсена и его спутников к санному походу. Но уже сказанное, вероятно, позволит читателю уяснить себе, что сборы и снаряжение к полярному путешествию не являются делом одного дня. Интересно привести мнение самого Амундсена о значений хорошо продуманной и рационально поставленной организационной и подготовительной работы.

– В таком походе победу обеспечивают не одни только деньги, хотя, видит бог, их тоже очень хороша иметь. В большей степени, да, пожалуй, смею сказать, в наибольшей степени здесь играет роль метод, при помощи которого проводится снаряжение к походу– метод, при котором предусматривается каждая трудность и подыскиваются средства бороться с нею или избегать ее. Победа ожидает того, у кого все в порядке—и это называют удачей! Поражение безусловно постигает того, кто упустил принять во-время необходимые меры предосторожности – и это называют неудачей!

Карта Антарктики на 1911 год с указанием прежних полярных экспедиций

Амундсен спешит указать, что эти слова не „эпитафия, которую я желал бы видеть на своем могильном камне“. Но будущее покажет, что, увы, они стали эпитафией, оставаясь в то же время пророчеством!

Нансен в своей речи, посвященной памяти великого исследователя, упоминая об экспедиции Амундсена к Южному полюсу, говорит, что план его нельзя было задумать и выполнить лучше. Но потом Амундсен как будто устал—его одолели разные заботы, измучили всякие финансовые неприятности. Казалось, борьба за собирание средств, необходимых для его новых замыслов, отнимала у Амундсена столько сил, что он часто не мог уделить достаточно времени для тщательного продумывания плана, для его составления и подготовки к экспедиции; поэтому эту часть работы он вынужден был доверять другим. Вот причина неуспеха ряда его последующих экспедиций и гибели его самого в холодных волнах океана у норвежских берегов…

В последних числах августа решено было двинуться в поход.

Судя по всему, Амундсен сначала предполагал оставить на зимовочной базе одного Линдстрема, а со всеми остальными зимовщиками итти к полюсу. Но неудачная попытка к старту, предпринятая в начале сентября, показала ему со всей определенностью, что при большом числе участников экспедиции нельзя будет добиться той стремительности и сосредоточенности удара, который только и мог гарантировать Амундсену успех. Существенным недостатком первой попытки была значительная трата времени при остановке и при уходе из лагеря. Амундсен прилагал все старания, чтобы операции эти выполнялись в кратчайшие сроки. Затем большое количество участников требовало двух палаток, двух кухонь, большего количества собак и т. д. Это тоже отражалось бы на стремительном темпе похода и не давало бы возможности длительно поддерживать такой темп.

Наконец, у Амундсена были, очевидно, какие-то трения с Преструдом, его заместителем. Об этом ни в книгах самого Амундсена, ни в работах его норвежских биографов нигде не упоминается прямо. Но по некоторым признакам и очень осторожным намекам, которые иногда делает Амундсен, чувствуется, что это было именно так. Недаром Амундсен решает разделить санную партию: троим ее участникам во главе с лейтенантом Преструдом он поручает самостоятельное задание—обследовать окрестности Китовой бухты, постараться достигнуть Земли Эдуарда VII и посмотреть, что можно так сделать. Сам же Амундсен с четырьмя спутниками – Вистингом, Хельмером Хансеном, Хасселем и Бьоланом должен был итти к полюсу.

Выгода от такого деления получалась, по мнению Амундсена, огромная. Маленькая партия могла продвигаться вперед быстрее, время утренних сборов сокращалось, значение вспомогательных складов возрастало.

Для науки же новый распорядок давал „столь явные преимущества, что не нужно и распространяться об этом“. Вероятно, это было специально придумано Амундсеном для утешения Преструда.

Иначе трудно себе представить, чтобы человек, все рассчитавший, все взвесивший заранее, не видел такой пользы для науки, еще сидя у себя в кабинете в Норвегии.

Холодная погода, продержавшаяся весь коней, августа и сентябрь, когда температура колебалась между —50° и —60° и вообще редко была меньше —50°,—заставляла Амундсена все откладывать и откладывать старт. В ожидании начала похода товарищи Амундсена нервничали.

– Интересно знать, докуда теперь уже дошел Скотт?

– Ну, нет, какого чорта, он еще не вышел! Разве ты не понимаешь, что для его пони еще слишком холодно?

– Да, а кто сказал тебе, что у них так же холодно, как и у нас? Может быть, у них там под горой много теплее, а тогда можешь закладывать душу, что баклушей они не бьют!

Такие разговоры велись во Фрамхейме ежедневно. В середине сентября, при первой решительной попытке к старту, термометр показывал: —55°, —52°, —56°. Выходить в далекий поход при такой температуре было невозможно. Однако 8 сентября Амундсен все-таки решил рискнуть. Из этой попытки ничего не вышло, и Амундсен счел благоразумным доехать только до склада на 80° и оставить там весь груз.

Через восемь дней санная партия снова была уже на своей базе. Но вскоре „потянуло теплом“, температура поднялась до —40°. „Почти лето“ – по словам Амундсена, который пишет в своем дневнике, что легкий ветерок при температуре —22° „ощущался, как теплое дуновение весны!“

Двадцатого октября [9]санная партия снова вышла в поход, на этот раз уже по-настоящему. В состав ее входили пять человек с четырьмя санями, 52 собаками и провиантом на четыре месяца. В это самое время в 650 километрах к западу от норвежцев Скотт еще готовился к старту. Он двинулся с места своей зимовки только 1 ноября.

НА ЮГ

При от'езде сани были очень легки, потому что на них было погружено только снаряжение и провиант, необходимые, чтобы доехать до склада на 80°. Там была главная база санной партии и там стояли запакованными все ящики. Пока же путешественники ехали спокойно верхом на санях, да „помахивали кнутом“.

– Те, кто увидел бы нас теперь, – смеется Амундсен, – конечно, сочли бы, что полярное путешествие очень привлекательная вещь!

Но такая езда продолжалась всего лишь четыре дня, до склада на 80° в 160 километрах от Фрамхейма. Там на сани был взят полный груз и началась уже серьезная работа. Путешественники быстро продвигались на юг почти по прямой линии вдоль 163 западного меридиана, следуя той дорогой, которой они уже проезжали столько раз и осенью и весной. Наст был хороший, ледяная поверхность довольно ровная, но во многих местах встречались опасные трещины. Устройство вспомогательных баз на 80°, 81° и 82 позволяло Амундсену итти более или менее налегке и пополнять на складах израсходованные в пути запасы. Кроме того, рассчитывая расстояние между отдельными складами и количество провианта, которое нужно будет оставлять на каждом из них, Амундсен учитывал и мясо своих ездовых собак. По его плану собаки должны были в известном порядке прекращать свое существование в виде транспортного средства и превращаться в средство питания. Обыкновенная эскимосская собака средних размеров может дать около двадцати пяти килограммов пригодного для пищи мяса. Отсюда следует, что каждая взятая Амундсеном в поход собака экономила для экспедиции двадцать пять килограммов провианта на складе или на санях. Перед выступлением в поход Амундсен еще раз сделал точный подсчет и наметил для каждой собаки день, когда она должна быть превращена в средство питания.

Этот план исполнялся в точности, и теоретические расчеты Амундсена разошлись с действительностью всего на один день и на одну собаку.

Миновав 82°, Амундсен начал оставлять небольшие склады приблизительно через каждый градус широты, отмечая их местоположение построенными из льда и снега возвышениями—„гуриями“. Кроме того, такие же гурии ставились путешественниками по линии север-юг вдоль их пути, начиная с 80° 23 ю. ш. Сперва Амундсен довольствовался постройкой гурия на каждом 13 или 14 километре, но после 82 решил ставить их через каждые восемь километров. Всего было построено до полюса 150 гуриев вышиною в два метра. На их возведение пошло 9 тысяч глыб, вырезанных из замерзшего снега.

В каждом гурии оставлялась записка с его номером и указанием местоположения и отмечалось, сколько и в каком направлении нужно проехать до следующего гурия, находящегося севернее. Благодаря такой мере предосторожности, весь путь к полюсу, пролегавший до 85° по очень однообразной местности, оказался уставленным вехами, которые не только являлись прекрасными отличительными знаками на ровной и лишенной всяких примет снежной поверхности, но и помогали исследователям очень быстро ориентироваться на обратном пути, не тратя – времени на наблюдения для определения своего местонахождения. Даже за 85 параллелью, где Ледяной барьер кончался и начиналось антарктическое плоскогорье, под'ем на которое лежал между огромными горами Фритьофа Нансена и дона Педро Кристоферсена (обледеневшие массивы их вздымаются ввысь на 4 ООО—5 ООО метров), даже в этой высокогорной, сильно пересеченной области, где, казалось бы, легко ориентироваться, постройка гуриев приносила экспедиции большую пользу, так как плохая видимость, туманы и бесчисленные страшные трещины требовали от путешественников напряжения всех сил и особо изощренного внимания.

Скорость продвижения экспедиции была довольно значительная. После склада на 80°, от которого, собственно говоря, и следует считать начало настоящего похода, Амундсен установил дневные переходы в двадцать восемь километров, не зная еще на что окажутся способны собаки. Но когда была пройдена 82 параллель, дневные переходы были увеличены до тридцати семи километров, и это положение не изменялось до под'ема на плато. Почти весь путь по Ледяному барьеру норвежцы пробежали на лыжах, прицепившись к задку саней. О подобном способе путешествия в полярных странах раньше никто не мог и мечтать. Так было пройдено на лыжах или, лучше сказать, на буксире за санями около 550 километров из общего расстояния от Фрамхейма до полюса в 1 300 километров. В среднем после 82° экспедиция проходила один градус в три дня. У всех складов, устроенных еще осенью, делалась остановка на двое суток, и собакам предоставлялся полный отдых при обильной еде.

Скоро на юге начали появляться вершины горных цепей, и с каждым днем они вырисовывались все отчетливее. Трудно представить себе более прекрасный и более дикий ландшафт! Собаки легко делали в течение шести часов установленный дневной переход, при средней скорости в 7 ? километров в час. От путешественников требовалось только уменье катиться на лыжах за санями, прицепившись к ним. Казалось, ничто не могло помешать их систематическому про движению на юг; даже густой туман, встретившийся экспедиции на 84 параллели и продержавшийся целый день, не нарушил обычного распорядка: были пройдены те же тридцать семь километров. Собаки все время были в таком отличном состоянии, что дневок после 82° уже не делалось.

За 85° начинался новый этап пути – местность стала принимать несколько иной характер. Огромные волнистые образования на Ледяном барьере заметно вырастали. Надо было ожидать, что экспедиция скоро войдет в опасную зону трещин – Ледяной барьер здесь был сильно зажат.

Санная партия находилась теперь у самого под'ема на антарктическое плоскогорье; Ледяной барьер остался позади. Расстояние от этого места до полюса и обратно равнялось 1 100 километрам. Здесь нужно было пересмотреть все запасы провианта и отобрать в дорогу только самое необходимое. Экспедицию ждал долгий, трудный и, может быть, опасный под'ем и затем поход через высокогорную область. Амундсену предстояло пережить, но только в большем масштабе, такие же трудности, которые он преодолевал юношей пятнадцать лет назад, когда блуждал с товарищем по Хардангерскому плоскогорью.

Было решено взять с собой провиант и снаряжение на шестьдесят дней, а остаток – еще на тридцать дней – сложить здесь. По мере того как запасы провианта и горючего расходовались, вес саней уменьшался и потому для тяги их требовалось все меньше собак. На основе уже приобретенного опыта можно было рассчитывать вернуться сюда, сохранив двенадцать собак. Стало быть, часть собак оказывалась лишней; к этому времени число их по разным причинам уменьшилось до сорока двух. По плану всеми ими рассчитывали пользоваться до под'ема на плоскогорье. Только там Амундсен предполагал убить двадцать четыре собаки и продолжать путь с тремя санями и восемнадцатью собаками.

Затем должен был наступить такой момент, когда окажутся лишними и третьи сани, и тогда будет убито еще 6 собак, а лишние сани оставлены. На обратном пути предполагалось вернуться к этому месту на двух санях с двенадцатью собаками. Все так и произошло в полном согласии с предварительным расчетом, но норвежцы сэкономили на сроке восемь дней.

После тщательной разведки партия двинулась дальше, медленно пробираясь среди трещин в опасной ледяной зоне и постепенно поднимаясь все выше и выше. 21 ноября – через месяц после оставления Фрамхейма– был достигнут, как думал Амундсен, наивысший пункт под'ема – 3 тысячи метров над уровнем моря; на эту часть пути было потрачено вместо намеченных десяти дней всего четыре. Значит, собак можно было убить на шесть суток раньше, что давало значительную экономию в расходовании корма.

На последнем переходе, перед тем лагерем, которому Амундсен дал вполне заслуженное название „Бойни“, собаки пробежали тридцать один километр с под'емом в 1 600 метров. Это показывает, в какой хорошей „форме“ были собаки, как они натренировались за месяц похода и как они были свежи и сильны.

Экспедиция очутилась на высоком горном плато, с которого сползали огромные ледники, по всем направлениям прорезанные бездонными трещинами и пропастями. Плато это замыкалось грандиозной горной цепью, отдельные вершины которой достигали 4 тысяч метров в высоту.

– Те, кто увидел бы нас теперь, – смеется Амундсен, – конечно, сочли бы, что полярное путешествие очень привлекательная вещь!

Но такая езда продолжалась всего лишь четыре дня, до склада на 80° в 160 километрах от Фрамхейма. Там на сани был взят полный груз и началась уже серьезная работа. Путешественники быстро продвигались на юг почти по прямой линии вдоль 163 западного меридиана, следуя той дорогой, которой они уже проезжали столько раз и осенью и весной. Наст был хороший, ледяная поверхность довольно ровная, но во многих местах встречались опасные трещины. Устройство вспомогательных баз на 80°, 81° и 82 позволяло Амундсену итти более или менее налегке и пополнять на складах израсходованные в пути запасы. Кроме того, рассчитывая расстояние между отдельными складами и количество провианта, которое нужно будет оставлять на каждом из них, Амундсен учитывал и мясо своих ездовых собак. По его плану собаки должны были в известном порядке прекращать свое существование в виде транспортного средства и превращаться в средство питания. Обыкновенная эскимосская собака средних размеров может дать около двадцати пяти килограммов пригодного для пищи мяса. Отсюда следует, что каждая взятая Амундсеном в поход собака экономила для экспедиции двадцать пять килограммов провианта на складе или на санях. Перед выступлением в поход Амундсен еще раз сделал точный подсчет и наметил для каждой собаки день, когда она должна быть превращена в средство питания.

Этот план исполнялся в точности, и теоретические расчеты Амундсена разошлись с действительностью всего на один день и на одну собаку.

Миновав 82°, Амундсен начал оставлять небольшие склады приблизительно через каждый градус широты, отмечая их местоположение построенными из льда и снега возвышениями—„гуриями“. Кроме того, такие же гурии ставились путешественниками по линии север-юг вдоль их пути, начиная с 80° 23 ю. ш. Сперва Амундсен довольствовался постройкой гурия на каждом 13 или 14 километре, но после 82 решил ставить их через каждые восемь километров. Всего было построено до полюса 150 гуриев вышиною в два метра. На их возведение пошло 9 тысяч глыб, вырезанных из замерзшего снега.

В каждом гурии оставлялась записка с его номером и указанием местоположения и отмечалось, сколько и в каком направлении нужно проехать до следующего гурия, находящегося севернее. Благодаря такой мере предосторожности, весь путь к полюсу, пролегавший до 85° по очень однообразной местности, оказался уставленным вехами, которые не только являлись прекрасными отличительными знаками на ровной и лишенной всяких примет снежной поверхности, но и помогали исследователям очень быстро ориентироваться на обратном пути, не тратя – времени на наблюдения для определения своего местонахождения. Даже за 85 параллелью, где Ледяной барьер кончался и начиналось антарктическое плоскогорье, под'ем на которое лежал между огромными горами Фритьофа Нансена и дона Педро Кристоферсена (обледеневшие массивы их вздымаются ввысь на 4 ООО—5 ООО метров), даже в этой высокогорной, сильно пересеченной области, где, казалось бы, легко ориентироваться, постройка гуриев приносила экспедиции большую пользу, так как плохая видимость, туманы и бесчисленные страшные трещины требовали от путешественников напряжения всех сил и особо изощренного внимания.

Скорость продвижения экспедиции была довольно значительная. После склада на 80°, от которого, собственно говоря, и следует считать начало настоящего похода, Амундсен установил дневные переходы в двадцать восемь километров, не зная еще на что окажутся способны собаки. Но когда была пройдена 82 параллель, дневные переходы были увеличены до тридцати семи километров, и это положение не изменялось до под'ема на плато. Почти весь путь по Ледяному барьеру норвежцы пробежали на лыжах, прицепившись к задку саней. О подобном способе путешествия в полярных странах раньше никто не мог и мечтать. Так было пройдено на лыжах или, лучше сказать, на буксире за санями около 550 километров из общего расстояния от Фрамхейма до полюса в 1 300 километров. В среднем после 82° экспедиция проходила один градус в три дня. У всех складов, устроенных еще осенью, делалась остановка на двое суток, и собакам предоставлялся полный отдых при обильной еде.

Скоро на юге начали появляться вершины горных цепей, и с каждым днем они вырисовывались все отчетливее. Трудно представить себе более прекрасный и более дикий ландшафт! Собаки легко делали в течение шести часов установленный дневной переход, при средней скорости в 7 ? километров в час. От путешественников требовалось только уменье катиться на лыжах за санями, прицепившись к ним. Казалось, ничто не могло помешать их систематическому про движению на юг; даже густой туман, встретившийся экспедиции на 84 параллели и продержавшийся целый день, не нарушил обычного распорядка: были пройдены те же тридцать семь километров. Собаки все время были в таком отличном состоянии, что дневок после 82° уже не делалось.

За 85° начинался новый этап пути – местность стала принимать несколько иной характер. Огромные волнистые образования на Ледяном барьере заметно вырастали. Надо было ожидать, что экспедиция скоро войдет в опасную зону трещин – Ледяной барьер здесь был сильно зажат.

Санная партия находилась теперь у самого под'ема на антарктическое плоскогорье; Ледяной барьер остался позади. Расстояние от этого места до полюса и обратно равнялось 1 100 километрам. Здесь нужно было пересмотреть все запасы провианта и отобрать в дорогу только самое необходимое. Экспедицию ждал долгий, трудный и, может быть, опасный под'ем и затем поход через высокогорную область. Амундсену предстояло пережить, но только в большем масштабе, такие же трудности, которые он преодолевал юношей пятнадцать лет назад, когда блуждал с товарищем по Хардангерскому плоскогорью.

Было решено взять с собой провиант и снаряжение на шестьдесят дней, а остаток – еще на тридцать дней – сложить здесь. По мере того как запасы провианта и горючего расходовались, вес саней уменьшался и потому для тяги их требовалось все меньше собак. На основе уже приобретенного опыта можно было рассчитывать вернуться сюда, сохранив двенадцать собак. Стало быть, часть собак оказывалась лишней; к этому времени число их по разным причинам уменьшилось до сорока двух. По плану всеми ими рассчитывали пользоваться до под'ема на плоскогорье. Только там Амундсен предполагал убить двадцать четыре собаки и продолжать путь с тремя санями и восемнадцатью собаками.

Затем должен был наступить такой момент, когда окажутся лишними и третьи сани, и тогда будет убито еще 6 собак, а лишние сани оставлены. На обратном пути предполагалось вернуться к этому месту на двух санях с двенадцатью собаками. Все так и произошло в полном согласии с предварительным расчетом, но норвежцы сэкономили на сроке восемь дней.

После тщательной разведки партия двинулась дальше, медленно пробираясь среди трещин в опасной ледяной зоне и постепенно поднимаясь все выше и выше. 21 ноября – через месяц после оставления Фрамхейма– был достигнут, как думал Амундсен, наивысший пункт под'ема – 3 тысячи метров над уровнем моря; на эту часть пути было потрачено вместо намеченных десяти дней всего четыре. Значит, собак можно было убить на шесть суток раньше, что давало значительную экономию в расходовании корма.

На последнем переходе, перед тем лагерем, которому Амундсен дал вполне заслуженное название „Бойни“, собаки пробежали тридцать один километр с под'емом в 1 600 метров. Это показывает, в какой хорошей „форме“ были собаки, как они натренировались за месяц похода и как они были свежи и сильны.

Экспедиция очутилась на высоком горном плато, с которого сползали огромные ледники, по всем направлениям прорезанные бездонными трещинами и пропастями. Плато это замыкалось грандиозной горной цепью, отдельные вершины которой достигали 4 тысяч метров в высоту.