– Валерий, этот пожилой местный житель помогает мне советами относительно того как заманить печника в нашу глушь, где достать материалы, как их доставлять, но он не в состоянии спроектировать тебе 9-комнатный «green building» с причалом для яхты, вертолетной площадкой, автоматизированной системой управления вентиляцией, тепло– и холодо-снабжением, кондиционированием, электрообеспечением.

На что Валерий обратится к Ивану:

– Ну какой же тогда этот пожилой местный житель архитектор?

Я и не считаю правомерным высказывание «этот пожилой местный житель– архитектор».

На это я заявлю, что, например «идея», ментальный образ это не «внешний предмет» а как раз «внутренний предмет», но может быть товаром. Например, юридическая консультация может быть товаром.

Далее Маркс говорит: «Полезность вещи делает ее потребительской стоимостью.» Допустим, у меня есть коллекция фильмов Висконти, которая удовлетворяет мои и чьи-то еще духовные потребности. Но это не делает ее товаром. Товаром эта коллекция станет только тогда, когда я назначу за нее цену. Если я заявлю: «Моя коллекция фильмов Висконти стоит тысячу рублей», то это соответствие можно назвать «товаром». Только это соответствие можно рассматривать как товар, а вовсе не саму по себе вещь, сколько бы она не была для кого-то привлекательной. Я вправе заявить вам: «моя коллекция фильмов Висконти бесценна». В этом случае неоспоримо то, что мою коллекцию фильмов Висконти не следует рассматривать как товар. С другой стороны, допустим, кто-то захочет эту мою коллекцию выкрасть. Несомненным является то, что на нее нацелены чьи-то потребности, но также несомненно и то, что вор не рассматривает ее как товар.

Определение Маркса необходимо исправить: «товар это соответствие вещи и ее цены». Ни сама по себе вещь, ни сама по себе цена «товаром» не является. «Товар» это их соответствие.

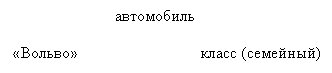

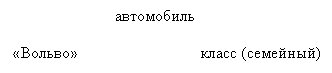

Это определение я сочту возможным. В-общем то, в этом вопросе можно что называется «ударить по рукам», но только при условии, что далее в нашей беседе если мы будем употреблять слово «автомобиль», то будем мыслить под этим словом марку и класс. Я вправе спросить в любой момент: автомобиль каких марки и класса? Если вы затруднитесь ответить на этот вопрос, вы чрезвычайно разочаруете меня.

Это определение я сочту возможным. В-общем то, в этом вопросе можно что называется «ударить по рукам», но только при условии, что далее в нашей беседе если мы будем употреблять слово «автомобиль», то будем мыслить под этим словом марку и класс. Я вправе спросить в любой момент: автомобиль каких марки и класса? Если вы затруднитесь ответить на этот вопрос, вы чрезвычайно разочаруете меня.

Меня ничем не смущают следующие соответствия «число»:

Меня ничем не смущают следующие соответствия «число»:

«0001» – «1»

«0010» – «2»

«0001» – «3»

«0001» – «4»

и т. п.

Получается, что 1=3=4. Ну и что?

Но тем не менее сами соответствия являются уникальными т. к.

0001 – «1»

0010 – «2»

0001 – «3»

0001 – «4»

несомненно, разные числа.

Соответствие:

является стихийным, тогда как соответствие:

является стихийным, тогда как соответствие:

является деликатным.

является деликатным.

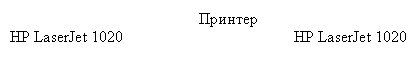

Философы интерпритируют высказывание «HP LaserJet 1020» это принтер» как обращение к более общему и более фундаментальному – к общей идее. Я в ответ на это скажу: простите, но прежде всего должен заметить вам, что «HP LaserJet 1020» это прежде всего «HP LaserJet 1020». «HP LaserJet 1020» это сначала «HP LaserJet 1020», а только потом, на основании этого – «принтер».

Философы интерпритируют высказывание «HP LaserJet 1020» это принтер» как обращение к более общему и более фундаментальному – к общей идее. Я в ответ на это скажу: простите, но прежде всего должен заметить вам, что «HP LaserJet 1020» это прежде всего «HP LaserJet 1020». «HP LaserJet 1020» это сначала «HP LaserJet 1020», а только потом, на основании этого – «принтер».

Функция и инструкция.

Я считаю глаголы неприемлемыми инструкциями. Кто не наблюдал такой сцены: мать «инструктирует» ребенка: «иди», он же сделав шаг, указывает на нечто впереди себя, улыбается, спотыкается и падает на коленки. Мать раздражается, а раздражаться собственно нечему, так как для ребенка «иди» означает еще и «приближаться к предмету». «Приближаться к предмету» возобладало на какой-то момент перед «переступать ногами»: ребенок увлекся и ноги его запутались.

На что Валерий обратится к Ивану:

– Ну какой же тогда этот пожилой местный житель архитектор?

Я и не считаю правомерным высказывание «этот пожилой местный житель– архитектор».

9.

Карл Маркс в начале своего «Капитала» заявляет: «Товар есть прежде всего внешний предмет, вещь, которая, благодаря ее свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие потребности». Маркс пользуется классическим методом определения через род и видовое отличие.На это я заявлю, что, например «идея», ментальный образ это не «внешний предмет» а как раз «внутренний предмет», но может быть товаром. Например, юридическая консультация может быть товаром.

Далее Маркс говорит: «Полезность вещи делает ее потребительской стоимостью.» Допустим, у меня есть коллекция фильмов Висконти, которая удовлетворяет мои и чьи-то еще духовные потребности. Но это не делает ее товаром. Товаром эта коллекция станет только тогда, когда я назначу за нее цену. Если я заявлю: «Моя коллекция фильмов Висконти стоит тысячу рублей», то это соответствие можно назвать «товаром». Только это соответствие можно рассматривать как товар, а вовсе не саму по себе вещь, сколько бы она не была для кого-то привлекательной. Я вправе заявить вам: «моя коллекция фильмов Висконти бесценна». В этом случае неоспоримо то, что мою коллекцию фильмов Висконти не следует рассматривать как товар. С другой стороны, допустим, кто-то захочет эту мою коллекцию выкрасть. Несомненным является то, что на нее нацелены чьи-то потребности, но также несомненно и то, что вор не рассматривает ее как товар.

Определение Маркса необходимо исправить: «товар это соответствие вещи и ее цены». Ни сама по себе вещь, ни сама по себе цена «товаром» не является. «Товар» это их соответствие.

10.

В том же отрывке Маркса я обнаруживаю: «Возьмем, далее, два товара, пшеницу и железо.» Вообще говоря, подобные речевые обороты-сорняки чрезвычайно распространены: «рассмотрим такие автомобили как «Вольво» и «Форд»«, рассмотрим «такие здания как» «Белый дом» в Вашингтоне и Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Я отказываюсь понимать, что имеют в виду произнося эту тарабарщину. Почему не сказать: «возьмем железо и пшеницу», «рассмотрим «Вольво» и «Форд»«, «рассмотрим «Белый дом» в Вашингтоне и Адмиралтейство в Санкт-Петербурге». Что значит это идиотское «такие товары как»?11.

А это, в сущности, просторечные обороты, в сущности народный язык. Толпа охотно оперирует оборотами «Вольво» – автомобиль» и т. п. Я как-то ставил эксперимент, задавая коллегам по работе один вопрос: «что такое «2»«? Самым распространенным ответом было: «2 – это число»«. Менее распространенные ответы в конце концов сводились к этому последнему. Мне отвечали: «2» – это количество». Я спрашивал: «так количество или число?» Мне отвечали: «да, точно, число». Мне отвечали: «2 – это символ»«. Я спрашивал: «Так что он обозначает, число?» «Да, число». «Так обозначает число или числом является?» «Точно, числом является.»12.

Я спрашиваю: «что такое Вольво?» Мне ответят: «автомобиль». Для меня это повод прекратить разговор. Однако, если мне скажут: «Вольво» – автомобиль семейного класса», то я вполне могу это понять:

13.

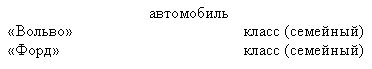

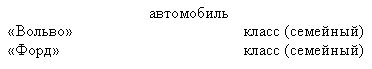

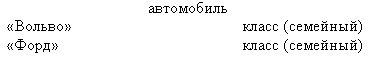

Определение «Вольво» – автомобиль семейного класса» не является определением через род и видовое отличие. Определение через род и видовое отличие обязано быть исключительным, а именно когда «семейный класс» рассматривается как видовое отличие, то оно должно выделить вид (в данном случае «марку») автомобиля из всех других видов. Здесь же не идет речь об уникальности вида: могут сказать «Форд» – автомобиль семейного класса». Если мыслить это определение как определение через род и видовое отличие, то «Вольво» и «Форд» – одно и то же. Но я не представляю себе дело таким образом. Меня совершенно не смущает ситуация, при которой:

«0001» – «1»

«0010» – «2»

«0001» – «3»

«0001» – «4»

и т. п.

Получается, что 1=3=4. Ну и что?

Но тем не менее сами соответствия являются уникальными т. к.

0001 – «1»

0010 – «2»

0001 – «3»

0001 – «4»

несомненно, разные числа.

14.

В самом деле числа «1» – 0001» и «3» – 0001» являются различными, хотя согласно математическим операциям, которые могут над ними проводиться это одно и то же число.15.

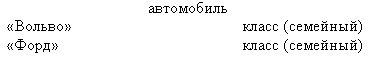

В математике не существует понятия о таком виде «чисел». Я назову это соответствие стихийным. Тогда натуральное число я назову деликатным соответствием. Таким образом деликатное соответствие есть частный случай стихийного.Соответствие:

16.

На основании вышеизложенного, полагаю, категория соответствия стала ясна. Я считаю соответствие более фундаментальной идеей, чем общая идея и, хотя и не могу этого доказать, а сделать это только демонстративным, считаю, что идея соответствия лежит в основании того, что называют общей идеей. Соответствия же бывают деликатными и стихийными. Итак, соответствием я называю то, что философы называют родом. Аргументом соответствия я называю то, что называется видом. Значением соответствия я называю то, что философы называют видовым отличием.17.

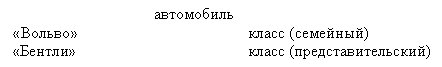

Переход от стихийного соответствия к деликатному может быть осуществлен двумя путями. Во-первых, если речь идет об одном соответствии – через дифференциацию значения соответствия. Если возникает ситуация при которой оказывается, что аргументам «Вольво» и «Форд» соответствует одно значение – семейный класс, то следует добавить что-то еще, чтобы эти представительские классы были бы различными. Во-вторых соответствие может быть делимо, т. е. может распасться на два соответствия. Так, например я могу ввести соответствия «шведский автомобиль» и «американский автомобиль». Это будут два соответствия и тогда соответствия «Вольво» – семейный класс» и «Форд» – семейный класс» не будут представлять собой проблемы в смысле деликатности.18.

Скажут: «вы все равно никуда не денетесь от высказываний вроде «HP LaserJet 1020» это принтер». Пусть так, но я интерпритирую его не иначе, как соответствие, а именно соответствие тождества:

19.

Как видно из вышесказанного я в конце концов примирился с классическим типом определения через род и видовое отличие, но понимаю их совершенно особым образом. Если говорится: «Вольво» – автомобиль семейного класса», то говорится, я полагаю, следующее: «Вольво» это «Вольво», но ему поставлено в соответствие «семейный класс» и это соответствие как для «Вольво» и «семейного класса» так и другие мы называем «автомобиль». Дедуктивное определение понимается мною как индуктивное и является не определением понятия, а заданием соответствия.20.

Итак, я отрицаю «общие идеи», т. е. роды и таким образом определения через род и видовое отличие. Единственные «общие идеи», которые я согласен признать это соответствия.

Функция и инструкция.

21.

В математике термин «род» давно потеснен. Когда говорят «2 это число» мыслят в сущности архаично. Формальный математический язык сегодня реформирован в соответствии с теоретико-множественной концепцией Кантора. Сегодня уже все чаще говорят «2 это элемент из множества натуральных чисел». Термин «множество» оказывается не менее фундаментальным, чем термин «число». Подход Кантора– либерален и фундаментален, достаточно сказать «2 это элемент множества». В том-то и дело, что мы открываем в себе способность оперировать объектами и характеризовать объекты, которые не можем подвести под общее имя, но можем перечислить: человек, лягушка, бутылка вина. Есть множество, заданное простым перечислением. Мы можем охарактеризовать это множество, заявив, что это множество мощности три. Мы можем оперировать им: рассмотрим множество (человек, лягушка, бутылка вина). Далее: рассмотрим множество (статуя, лягушка). Возьмем пересечение этих множеств. Получим: множество (лягушка). Речь идет о фундаментальной математической операции, не предполагающей ссылки на какое-либо «качество», возможной без представления «общей идеи».22.

В пределах современной, практикующей теоретико-множественный подход, математики стремительно развивается такое понятие как функция. Это сравнительно новый термин в математике введенный только в 17 веке Бернулли, но если сегодня просмотреть философскую, математическую, физиологическую, психологическую литературу, то можно заметить, что это едва ли не самый популярный из математических терминов. Особую роль термин функция играет в программировании. В так называемом классическом программировании, о программе говорят, что она – последовательное вычисление функций. Современное определение функции следующее: функция это функциональное соответствие.23.

Эта идея функции как соответствия между элементами двух множеств, т. е. того, что не предполагает общей идеи для аргумента и значения все еще очень «свежа» так как ранее математики не могли при определении функции обойтись без общих идей. Бернулли определял функцию следующим образом: «функцией переменной величины называют количество, образованное каким угодно способом из этой переменной величины и постояных». Ученик Бернулли Эйлер: «Функция переменного количества есть аналитическое выражение, составленное каким-либо образом из этого количества и чисел или постоянных количеств». Речь здесь идет об общей идее «количества». Так понимали функцию на протяжении почти всего 18 века Даламбер, Лагранж, Фурье и другие видные математики. Только в 1837 году немецкий математик П. Л. Дирихле так сформулировал общее определение понятия функции: «y есть функция переменной x (на отрезке a (x (b), если каждому значению x на этом отрезке соответствует совершенно определенное значение y, причем безразлично каким образом установлено это соответствие– аналитической формулой, графиком, таблицей либо даже просто словами». И здесь присутствует «общая идея» – «переменная». Но здесь во всяком случае уже не предполагается «общей идеи» для аргументов и значений. «Общая идея» предполагается только для аргументов. Я же настаиваю на том, что и для аргументов и для значений может не быть общих идей.24.

Вслед за термином «функция» стал актуален термин «алгоритм», который, впрочем, древнее чем термин инструкция и введен еще Аль-Хорезми. Говорят, что алгоритм– вычисляет функцию.25.

Однако при построении теории алгоритмов многие математики замечают, что алгоритм более фундаментальное понятие, чем множество. При построении теории алгоритмов замечают, что понятие множества не фундаментально, его нельзя рассматривать как первичное. Этот подход в математике называется «конструктивным». Представителем этого подхода в Советском Союзе был Марков, который в качестве первичного ввел понятие «конструктивного объекта». «Конструктивный объект» определяется с помощью некоторой моделирующей процедуры, т. е. собственно, алгоритма. Вместо терминов «множество» и «элемент» вводятся такие термины как «слово» и «буква». Т. е. множество задается некоторым алгоритмом, который позволяет записать букву, стереть букву, добавить букву в слово с правой стороны и т. п.26.

«Конструктивизм» в математике делает понятие алгоритма первичным, более основательным, чем понятие множества ибо конструктивизм рассматривает множество (т. е. то, что может быть задано перечислением без определения) как порожденное алгоритмом.27.

Я долгое время размышлял над проблемой соотношения этих терминов – «множество», «функция», «алгоритм», «конструктивный объект» пока собственно не придумал своего – «инструкция» (и последующих). Я намерен заинтересовать этим термином и дальнейшей терминологией, математиков, программистов, психологов, философов и менеджеров.28.

Итак, предположим, алгоритм – наиболее фундаментальное понятие математики. Но проанализируем алгоритм. Заметим, что мы можем выделить некоторые элементарные термины, а именно – «записать букву», «стереть букву», «добавить букву к слову справа». Эти термины пока не проанализированы, однако все их можно обобщить в понятии инструкции.29.

Итак, я дам первое, предварительное понятие инструкции, которое буду расширять на протяжении работы: инструкцией я называю то, что может быть выражено в традиционном языке как связь глагола и существительного.30.

В самом деле ошибочно заявлять: «алгоритм вычисляет функцию», «программа есть последовательное вычисление функций». Простейший пример этого мы можем почерпнуть из робототехники. Мы программируем робота, заставляя его «взмахнуть рукой». Мы действительно на это способны, но это не функция ибо нет никакого соответствия между рукой и чем-то еще. «Взмахнуть рукой» это не какое-то соответствие, тем более не соответствие функциональное. Вообще это эссе является результатом упорных размышлений как раз над понятием «функции», с помощью которого я когда-то хотел перестроить философию, так что я с иезуитской изобретательностью пытался втиснуть то, что сейчас называю «инструкцией» в понятие функции. Я убеждал себя в том, что «взмахнуть рукой» – функция. Я спрашивал себя: «следует ли считать высказывание «взмахнуть рукой» функцией? Если счесть что «рука» аргумент, то о каком функциональном соответствии может идти речь, что является значением функции? Та же рука, только вздернутая кверху. О функции говорится, если элементу из множества области определения соответствует элемент из множества значений, но в данном случае к этим множествам относится один и тот же предмет. Если «взмахнуть рукой» функция, то она задает преобразование a в b, при том, что a и b фиксируются субъект-предикатно «опущенная рука», «вздернутая рука». Функциональное преобразование задает, что a стало b. Верно ли считать функцией ситуацию, при которой аргумент и значение есть один и тот же объект и различия между ними могут быть заданы лишь предикатами? Определенное упрямство заставит отвечать: «да, верно», хотя этот подход сопровождается определенными трудностями. Я вообще полагаю, что математическое определение функции и математический подход задания слишком узки для этой работы. Отстаивая представление, что «взмахнуть рукой» – функциональное соответствие можно утверждать примерно следующее. Взгляд на то, что «взмахнуть рукой» имеет дело с одним и тем же объектом, относящимся как к области определения так и к области значения является поверхностным. Рука, которой взмахнули – принципиально иной объект, чем та опущенная рука с которой мы имели дело как с аргументом. Это не значит, что «вздернутая рука» и «опущенная рука» не выражаются одним словом в языке. Тем не менее они отличаются друг от друга как окунь и форель отличаются друг от друга оставаясь рыбами.» Сейчас я пришел к убеждению, что это, разумеется, не так. В программировании часто говорят: «программа есть последовательное выполнение команд». «Команд», а не «функций». Я же скажу, что программа есть последовательное выполнение «инструкций».31.

На фундаментальность инструкций указывал еще Шопенгауэр в примерах: «годовалая птица не имеет представления о яйцах, для которых она вьет гнездо; молодой паук – о разбое, для которого натягивает паутину; также и муравьиный лев – о муравье, которому он в первый раз роет яму; личинка жука оленя прогрызает в дереве дыру, для своего превращения, вдвое длинней, когда ей предстоит быть самцом-жуком, чем когда ей быть самкой, чтобы в первом случае приготовить место для рогов, о которых она еще не имеет представления.» Он говорит о так называемых мною «биологических инструкциях». Их фундаментальность подтверждается их немотивированностью. «Биологические инструкции» существуют фактически.32.

Замечания Шопенгауэра оставались философскими, т. е. дискуссионными, пока психолог Скиннер не открыл оперантного поведения. До Скиннера психологи довольствовались изучением респондентного поведения, т. е. классически обусловленного воздействиями извне. Оперантное же поведение не обусловлено извне, а лишь только может подкрепляться (или, наоборот, ослабляться до исчезновения) извне впоследствии. Так, например оперантным поведением будет «улыбаться человеку». Речь идет о том, что мы можем улыбаться совершенно незнакомому нам человеку, т. е. об инструкции совершенно не мотивированной, а просто существующей налично. Но если человек будет резко отрицательно относиться к тому, что мы ему улыбаемся, то это оперантное поведение, получив внешнее воздействие ослабнет или исчезнет. Так то, что «паук ткет паутину» является оперантным поведением, т. е. не обусловленным тем, что есть мухи. Это оперантное поведение может ослабнуть или исчезнуть, если исчезнут мухи.33.

Можно указать на две типичные при воспитании ошибки, на одну из которых я укажу сейчас, а на другую через параграф. Я замечаю, что матери, воспитывая ребенка, инструктируют его «сядь», оказывая давление на плечи, «встань» приподнимая его за подмышки, т. е. прививают ему навык относиться к оперантному поведению как к респондентному. «Сесть», т. е. сгибать ноги ребенок оказывается вынужден давлением на плечи. Мать таким образом навязывает ребенку псевдорефлекс. Более правильный пример выработки языковой привычки рекомендует Рассел высказываясь о работах Уотсона. Рассел пишет: «Стимул (объект), например, коробка, на который часто реагирует ребенок посредством таких движений, как открывание, закрывание помещение объекта внутрь, может служить иллюстрацией нашего аргумента. Няня, заметив, что ребенок реагирует своими руками, ногами и т. п. на коробку, начинает говорить: «коробка», когда ребенок берет коробку, «открой коробку», когда он ее открывает, «закрой коробку», когда он ее закрывает, и «положи куклу в коробку», когда выполняется данное действие. Это повторяется снова и снова. С течением времени происходит так, что без какого-то иного, чем коробка, стимула, первоначально вызывавшего только телесные привычки, он начинает говорить «коробка», когда ее видит, «открой коробку», когда он ее открывает, и т. д.» Единственное, в чем я не соглашусь с Расселом и Уотсоном, так это в актуальности утверждения «коробка». Ребенок всегда или указывает на коробку или идет к ней или берет ее в руки и это должно озвучиваться как «указывать на коробку», «идти к коробке», «брать коробку».34.

Итак, инструкцией я называю то, что может быть выражено в языке как связь глагола и существительного. Первое, что приходит в голову при попытке осознать, что такое «инструкция» это представить себе, что это «комплекс» и проанализировать его.35.

Я хочу сделать здесь явным свое отношение к глаголам. Для меня несомненно, что «ходить» не существует до того, как начать «переступать ногами»: если мы будем заклинать этим словом ребенка, мы ничего от него не добьемся. Говоря ему «ходить» мы проясняем это тут же, делая ясным для его сознания, то, что мы называем «переступать ногами». Когда учат ребенка «ходить» в действительности учат его «переступать ногами». Представления «ходить», «ненавидеть» в лучшем для них случае вторичны. Хотя я затрудняюсь предполагать здесь, имеют ли глаголы вообще какой-либо смысл. Я почти настаиваю на том, что глагол является фикцией. В лучшем для него случае он – универсалия. Глагол – часть речи, которую требуется поставить на ноги. «Поставить на ноги» означает здесь придать ему смысл. Глаголам смысл именно придается, он, этот смысл, становится. Ребенок, когда его выучили «переступать ногами» (для этого впрочем, тоже подыскивается глагол – «шагать» с завидным упорством выражать все глаголами) замечает, что «ходить» это также и «приближаться к предмету», «отдаляться от предмета» и таким образом глагол ходить выступает как комбинация инструкций. Не буду говорить о существительных, но глаголы лишены смысла и обращение с ними неэффективно. Глаголы – невыразительны: сам по себе глагол не затрагивает реальности. Это, во всяком случае, так в смысле их предварительного постижения ребенком. Допустим, мать говорит ребенку: «сядь». Для него это несомненно составит проблему. Не ясно, сесть ему на стул, на пол, на горшок. Допустим, мать выводит ребенка гулять на улицу и застегивает ему пуговицы пальто, ему же кажется, что все уже в порядке, и он уже хочет уцепиться за санки. Мать нервно говорит ему: «подожди». Но для него это «подожди» означает ни что иное как «подожди санки». Элементарные вещи, такие как «сядь», «встань» должны объясняться, как согни-выпрями ноги. Понимание, таким образом, не складывается из кирпичиков, одни из которых существительные, другие – глаголы. Глагол – не элемент, а универсалия, настоящий же элемент – инструкция. Мы ориентируемся в происходящем вовсе не оттого, что оно содержит в себе глаголы как атомы. Эти атомы понимания – инструкции, глаголы же вторичны, их смысл становится, если они вообще имеют смысл, их смысл то, что они универсалия и, если угодно, фикция. Если глагол универсалия для «перебирать ногами», «приближаться к предмету», «отдаляться от предмета», то для этих трех инструкций теоретически можно привести 8 универсалий. Так если взять это за a, b, c, то возможны универсалии для a, b, c, ab, bc, ac, abc, вообще два в степени трех. Утверждение «ходить» таким образом одновременно означает и «приближаться к предмету», например, столу и «отдаляться от предмета», например, стены. В действительности же «ходить» означает бесконечность, достаточно вообразить себе количество инструкций, большее трех, четырех, пяти, универсалией для которых выступает «ходить». «Ходить» – на удивление не эффективное описание, естественней признать его фикцией, чем обобщением, смыслом который я придал глаголам пытаясь придать им хоть какой-то смысл. На самом деле глаголы использует только самый примитивный язык в бессмысленных утверждениях: «я хожу», «он ходит». Я не знаю, что имеют в виду, когда пользуются этими выражениями. Вернее ясно осознаю, что имеют в виду или ничто или бесконечность. Если, употребляя глагол, хотят избавиться от описания, то я должен признать, что нет лучшего способа добиться этого. Речь не складывается из глаголов, если бы она складывалась из них, то была бы самой бесполезной вещью на свете.Я считаю глаголы неприемлемыми инструкциями. Кто не наблюдал такой сцены: мать «инструктирует» ребенка: «иди», он же сделав шаг, указывает на нечто впереди себя, улыбается, спотыкается и падает на коленки. Мать раздражается, а раздражаться собственно нечему, так как для ребенка «иди» означает еще и «приближаться к предмету». «Приближаться к предмету» возобладало на какой-то момент перед «переступать ногами»: ребенок увлекся и ноги его запутались.