Страница:

Зеленая мозаика огурцов

Склеротиниоз, или белая гниль

Настоящая мучнистая роса

Аскохитоз

Болезни моркови

Белая гниль

Мокрая бактериальная гниль

Войлочная болезнь, или ризоктониоз

Черная гниль

Болезни свеклы

Корнеед

Ложная мучнистая роса

Фомоз

Пятнистость листьев

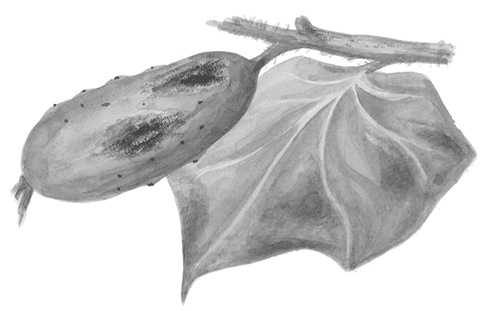

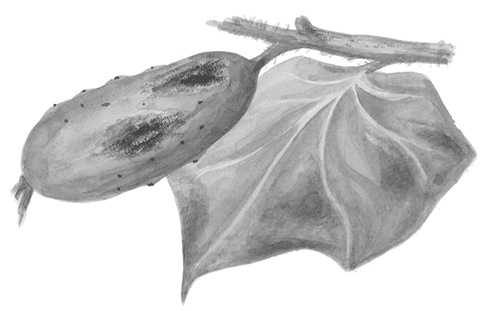

Болезни тыквы и дыни

Ложная мучнистая роса

Корневые гнили

Антракноз

Мучнистая роса

Бактериоз

Физиологическое увядание

Солнечный ожог

Хлороз

Болезни бобовых (горох и фасоль)

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Настоящая мучнистая роса гороха и фасоли

Аскохитоз

Желтый вирус часто объединяется с белым. Но, если он поражает огурцы самостоятельно, его легко можно распознать по морщинистости вдоль листовых жилок. Листья приобретают небольшие вздутия, напоминающие пузыри. Пятнистость четко выражена.Плоды тоже поражаются вирусом 2. Принципиальных различий у этих двух вирусов не обнаружено. И тот и другой передаются семенами, особенно активно только что выделенными и высушенными. Источниками инфекции являются также растительные остатки и зараженная почва. Сок больных растений остается заразным в течение всего времени, пока огурцы растут на грядке.

Меры борьбы

Начинать борьбу с зеленой и белой мозаикой следует с дезинфекции инвентаря, инструментов и тары 5%-ным марганцовокислым калием. Замачивание семян в микроэлементах укрепляет будущие растения. Для посевов лучше брать не однолетние свежие семена, а пролежавшие 2–3 года. В течение этого времени вирусная инфекция в основной массе погибает сама. В теплицах следует строго придерживаться установленного севооборота.

Склеротиниоз, или белая гниль

Белую гниль распространяют склеротинии гриба. Особенно быстро болезнь развивается в защищенном грунте и даже под временными пленочными укрытиями, где создаются благоприятные условия для развития инфекции (повышенная влажность земли и воздуха и застой воздуха при слабом вентилировании).

Белая гниль огурцов

Белая гниль огурцов

Поражаются все части растений, покрываясь белым налетом.

Сравнительно устойчивыми к заболеванию сортами являются Неросимый 40 и Урожайный 86.

Следует обязательно подбирать лучших предшественников для огурцов. Это капуста, лук, бобовые культуры. Рекомендуется проводить внекорневые подкормки, опрыскивать взрослые растения следующей смесью: 10 г мочевины, 1 г сернокислого цинка и 2 г медного купороса на 10 л воды.

Необходимо полностью уничтожать больные растения. Если поражение растений только началось, надо присыпать места появления белой пятнистости толченым древесным углем. Все больные огуречные плети подлежат уничтожению. Следует чаще проветривать теплицы и парники.

Поражаются все части растений, покрываясь белым налетом.

Сравнительно устойчивыми к заболеванию сортами являются Неросимый 40 и Урожайный 86.

Следует обязательно подбирать лучших предшественников для огурцов. Это капуста, лук, бобовые культуры. Рекомендуется проводить внекорневые подкормки, опрыскивать взрослые растения следующей смесью: 10 г мочевины, 1 г сернокислого цинка и 2 г медного купороса на 10 л воды.

Необходимо полностью уничтожать больные растения. Если поражение растений только началось, надо присыпать места появления белой пятнистости толченым древесным углем. Все больные огуречные плети подлежат уничтожению. Следует чаще проветривать теплицы и парники.

Настоящая мучнистая роса

Настоящая мучнистая роса обнаруживается легче, чем ложная, так как поражает все растение полностью. Особенно сильно поражаются сначала листья и черешки, покрывающие–ся густым белым налетом (это грибница с развивающимися грибными конидиями). Она появляется на верх–ней стороне листовой пластинки. Постепенно инфекция перебирается на нижнюю сторону листовых пластинок, листья желтеют и отмирают полностью. Создавшийся активный очаг заражения распространяется на соседние растения посредством многочисленных конидий.

При температуре 16–20° С во влажной среде болезнь активизируется быстрее. Растительные остатки огурцов и сорная растительность, инфицированные мучнистой росой, способны заразить значительное количество огуречных плетей как в открытом грунте, так и в теплицах и парниках.

Основными методами борьбы с мучнистой росой являются агротехниче–ские, включающие подбор севооборотов с возвратом огурцов на прежнее место только через несколько лет. Удаление растительных остатков и сорной травы – обязательное меро–приятие. Не следует оставлять сорняки между теплицами и около них.

Обеспечение высокого уровня агротехники на участке с огурцами поможет укрепить устойчивость вышеперечисленных сортов на весь период вегетации. Рекомендуется также чаще собирать зеленцы на грядках, что снизит нагрузку на плодоносящие плети и повысит качество продукции на участке с огурцами.

При температуре 16–20° С во влажной среде болезнь активизируется быстрее. Растительные остатки огурцов и сорная растительность, инфицированные мучнистой росой, способны заразить значительное количество огуречных плетей как в открытом грунте, так и в теплицах и парниках.

Меры борьбы

Рекомендуется выращивание таких сортов, как Париж 176, Садко и Конку–рент, что снизит вероятность заражения мучнистой росой в значительной степени.Основными методами борьбы с мучнистой росой являются агротехниче–ские, включающие подбор севооборотов с возвратом огурцов на прежнее место только через несколько лет. Удаление растительных остатков и сорной травы – обязательное меро–приятие. Не следует оставлять сорняки между теплицами и около них.

Обеспечение высокого уровня агротехники на участке с огурцами поможет укрепить устойчивость вышеперечисленных сортов на весь период вегетации. Рекомендуется также чаще собирать зеленцы на грядках, что снизит нагрузку на плодоносящие плети и повысит качество продукции на участке с огурцами.

Аскохитоз

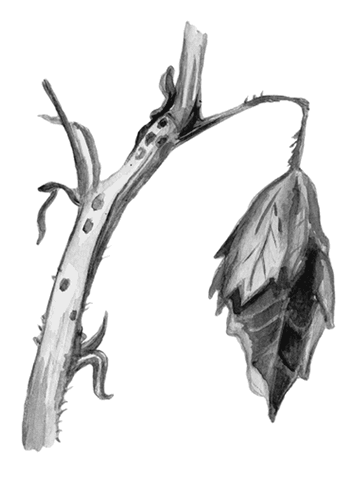

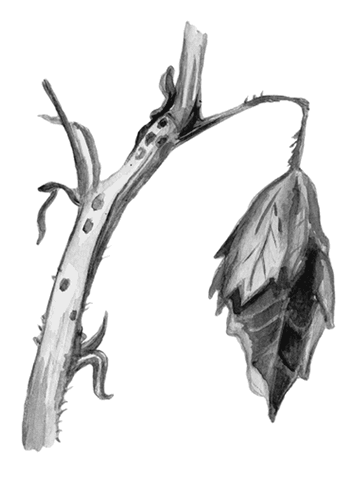

Аскохитоз – это широко распространенный гриб, поражающий многие органы огурца: стебли, плоды, ли–стья. Аскохитоз чаще всего поражает огурцы в теплицах, нередко совмещаясь с другими грибными инфекциями.

Аскохитоз огурца

Аскохитоз огурца

Грибные пикниды оставляют на листьях темные точки в зоне новообразований в виде расплывающихся пятен светло-серого цвета. Стебли покрываются пикнидами в зоне узлов и над корневой шейкой. Места заболевания становятся сухими и приобретают сероватый оттенок. На листьях пораженные участки отделяются от здоровых и выпадают на землю. Стебли при сильном поражении аскохитозом в комплексе с другими грибными инфекциями погибают. Плоды начинают заболевать в верхней части или на середине. Сначала пораженный участок затвердевает, затем чернеет, и, наконец, весь зеленец засыхает полностью.

Заболевание прогрессирует при слабом освещении, плотной и густой тени посадок, избыточных поливах и больших колебаниях температур с резким нарушением оптимального температурного режима в теплице. Инфекция переносится семенами и зараженными растительными остатками, а также через почву, на которой росли больные огурцы.

Нельзя допускать нарушений температурного режима в защищенном грунте. Теплицы следует очищать от растительных остатков сразу после уборки урожая.Теплицы должны тщательно проветриваться в течение всего периода выращивания огурцов.

Грибные пикниды оставляют на листьях темные точки в зоне новообразований в виде расплывающихся пятен светло-серого цвета. Стебли покрываются пикнидами в зоне узлов и над корневой шейкой. Места заболевания становятся сухими и приобретают сероватый оттенок. На листьях пораженные участки отделяются от здоровых и выпадают на землю. Стебли при сильном поражении аскохитозом в комплексе с другими грибными инфекциями погибают. Плоды начинают заболевать в верхней части или на середине. Сначала пораженный участок затвердевает, затем чернеет, и, наконец, весь зеленец засыхает полностью.

Заболевание прогрессирует при слабом освещении, плотной и густой тени посадок, избыточных поливах и больших колебаниях температур с резким нарушением оптимального температурного режима в теплице. Инфекция переносится семенами и зараженными растительными остатками, а также через почву, на которой росли больные огурцы.

Меры борьбы

Прежде всего следует выбирать семена устойчивых к аскохитозу сортов: Дальневосточный, Грибовчанка, Ленинградский тепличный. Заболевшие растения надо опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью с интервалами в 7–10 дней. Высевать следует только протравленные семена.Нельзя допускать нарушений температурного режима в защищенном грунте. Теплицы следует очищать от растительных остатков сразу после уборки урожая.Теплицы должны тщательно проветриваться в течение всего периода выращивания огурцов.

Болезни моркови

Белая гниль

У зараженной моркови вначале заболевают нижние листья, соприкаса–ющиеся с почвой. Затем инфекция переходит на стебли, где появляются белые пятна грибницы. Все растение может разрушиться буквально на глазах, если инфекция приобретет массовый характер. Оставшаяся от растения водянистая масса не имеет запаха гнили. Высокие влажность и температура усиливают гниение. После уборки инфекция полностью сохраняется в почве.

Меры борьбы

Рекомендуется подбор устойчивых к заболеванию сортов. Поливы следует производить умеренно. Для моркови надо подбирать почву со средним или легким механическим составом, посыпать ее золой. При подборе схемы посадки не следует допускать загущения грядок.

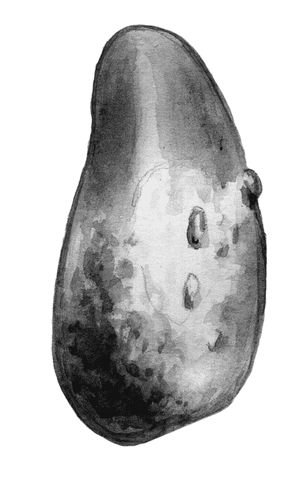

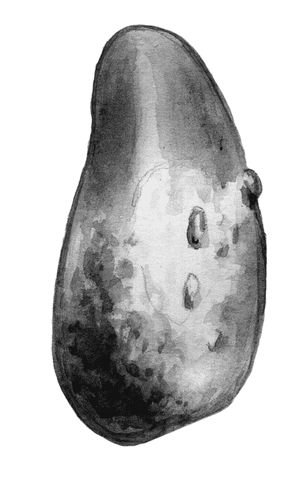

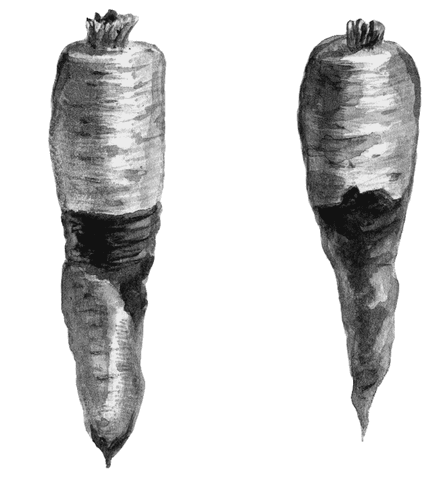

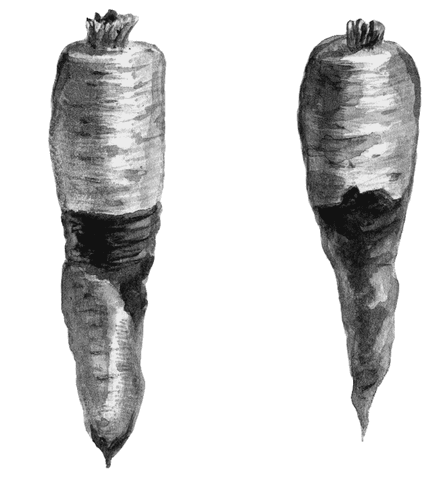

Мокрая бактериальная гниль

Одно из распространенных заболеваний, которое поражает не только морковь, но и петрушку, сельдерей, пастернак и многие другие овощи, в том числе и семейства зонтичных. Первые симптомы заболевания – водянистые пятна на концах корне–плодов, увядание растений – появляются еще в открытом грунте.

Мокрая бактериальная гниль моркови

Мокрая бактериальная гниль моркови

В процессе хранения симптомы нарастают, гниль переходит на весь корнеплод. Появляется неприятный гнилостный запах, кашицеобразная масса заражает соседние корнеплоды. Особенно быстро гниль прогрессирует в теплую погоду при повышенной влажности. В почве инфекция сохраняется в растительных остатках.

В процессе хранения симптомы нарастают, гниль переходит на весь корнеплод. Появляется неприятный гнилостный запах, кашицеобразная масса заражает соседние корнеплоды. Особенно быстро гниль прогрессирует в теплую погоду при повышенной влажности. В почве инфекция сохраняется в растительных остатках.

Меры борьбы

Необходимо тщательно отбраковывать больные растения и корнеплоды. Следует соблюдать температурный режим хранения и нужный уровень влажности в хранилище, регулярно проводить его дезинфекцию.

Войлочная болезнь, или ризоктониоз

От войлочной болезни страдает не только морковь, но и петрушка, турнепс и многие другие овощи из семейства зонтичных. Прежде всего гриб поражает листья, которые сначала увядают, а потом полностью отмирают во второй половине лета. На корнеплодах возникают сначала серые, потом краснеющие пятна. Появляется налет, вначале почти бесцветный, постепенно переходящий в красно-фиолетовый. Именно здесь и размножается гриб, сохраняющийся до следующего года. Особенно быстро и активно гриб размножается в теплые и сырые дни.

Ризоктониоз моркови

Ризоктониоз моркови

В хранилищах корневая петрушка и прочие корнеплоды продолжают болеть и гнить. Почва также остается активным источником заражения, больные растения заражают здоровые особенно быстро на кислых почвах.

Не следует в течение 4 лет выращивать на зараженных грядках овощи из семейства зонтичных и кресто–цветных.

Рекомендуется проверить кислотность почвы на участке и при необходимости произвестковать ее до нейтрального состояния.

В хранилищах корневая петрушка и прочие корнеплоды продолжают болеть и гнить. Почва также остается активным источником заражения, больные растения заражают здоровые особенно быстро на кислых почвах.

Меры борьбы и профилактики

Необходимо удалять очаги заболевших растений вместе с комом земли, соприкасавшимся с заболевшими корнеплодами.Не следует в течение 4 лет выращивать на зараженных грядках овощи из семейства зонтичных и кресто–цветных.

Рекомендуется проверить кислотность почвы на участке и при необходимости произвестковать ее до нейтрального состояния.

Черная гниль

Этот гриб поражает морковь, а также сельдерей, петрушку и другие овощи уже при появлении всходов. У взрослых растений желтеют верхушки и розетки листьев, затем они начинают скручиваться и отмирают.

Черная гниль моркови

Черная гниль моркови

В хранилищах корнеплоды покрываются вдавленными пятнами темно-оливкового цвета. Особенно активно болезнь прогрессирует в периоды резкого повышения влажности в поле и хранилищах.

В хранилищах корнеплоды покрываются вдавленными пятнами темно-оливкового цвета. Особенно активно болезнь прогрессирует в периоды резкого повышения влажности в поле и хранилищах.

Меры борьбы

Методы борьбы с черной гнилью аналогичны методам борьбы с белой гнилью. Почва должна быть со средним или легким механическим составом, следует использовать золу, не допускать загущения грядок и, конечно, подбирать устойчивые к заболеванию сорта.

Болезни свеклы

Корнеед

При этом заболевании корневая шейка и корешки растения буреют на проростках, пораженные большим количеством микроорганизмов.

Здоровое и пораженное корнеедом растение свеклы

Здоровое и пораженное корнеедом растение свеклы

Корнеед особенно распространен на низинах. Заболевание приводит к изреживанию посевов.

Почву на грядке, предназначенной для посева семян свеклы, нужно обработать, внеся по 3 г буры на 1 м 2.

Корнеед особенно распространен на низинах. Заболевание приводит к изреживанию посевов.

Меры борьбы

Перед посевом семена рекомендуется замочить в вытяжке суперфосфата (1 часть суперфосфата на 40 частей воды). Не следует выдерживать семена в этом растворе до прорастания.Почву на грядке, предназначенной для посева семян свеклы, нужно обработать, внеся по 3 г буры на 1 м 2.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса вызывается грибной инфекцией. В центре свекловичной розетки листья белеют, скручиваются и постепенно отмирают. Корнеплоды при хранении зимой загнивают. В семенах инфекция сохраняется долгое время.

Меры борьбы

Меры борьбы сходны с методами, используемыми при фомозе. Прежде всего это опрыскивание борной кислотой в период вегетации (по 10 г борной кислоты на 10 л воды). На хранение следует закладывать только здоровые корнеплоды.

Фомоз

При этом заболевании листовые пластинки растений покрываются светло-бурыми пятнами. У хранящихся корнеплодов внутри темнеет ткань, возникают пустоты.

Меры борьбы

Следует подбирать сорта, устойчивые к этому заболеванию: Бордо, Донская плоская, Ленинградская округлая. В период вегетации следует проводить опрыскивание борной кислотой (10 г на 10 л воды). На хранение закладывают только здоровые корнеплоды.

Пятнистость листьев

Этот гриб вызывает возникновение светлых с белой каймой пятен диаметром 2–3 мм. На пятнах формируется серый налет, особенно обильный в сырую погоду.

На черешках появляются вдавленные продолговатые пятна.

На черешках появляются вдавленные продолговатые пятна.

Меры борьбы

Рекомендуется подбор устойчивых к этому заболеванию сортов: Пабло, Зеленолистная, Ленинградская округлая. Необходимо проводить опрыскивание борной кислотой в период вегетации (10 г на 10 л воды). На хранение следует закладывать только здоровые корнеплоды.

Болезни тыквы и дыни

Тыква и дыня содержат много полезных для организма человека веществ. В тыкве содержится каротин 1, 5–2 мг, витамин С (10–25 мг), соли калия (170–300 мг), кальций и фосфор (соответственно 40 и 25 мг на 100 г продукта). Дыня богата органическими кислотами, калием, железом.

Ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса поражает тыкву, дыню, арбуз и других представителей семейства тыквенных в открытом незащищенном грунте. На верхней стороне листовых пластинок возникают желтые пятна, с нижней стороны формируется серо-фиолетовый налет, вызванный спороношением гриба.

В итоге листья крошатся и погибают, на растениях остаются только черешки. На растительных остатках грибная инфекция может сохраняться длительное время в условиях высокой влажности.

После уборки тыквы, огурцов, кабачков ни в коем случае нельзя оставлять ботву на участке.

В защищенном грунте следует регулярно проветривать помещение. Если болезнь прекратилась под воздействием высоких температур, то это еще не свидетельствует о том, что погибла сама грибная инфекция.

После выпадения очередных дождей она может вспыхнуть с новой силой. В это время необходимо внимательно обследовать огород и своевременно принимать меры, дополнительно обрабатывая растения бордоской жидкостью.

Следует исходить из того, что скрытый инкубационный период развития ложной мучнистой росы достаточно короткий: он составляет всего 3 дня.

В итоге листья крошатся и погибают, на растениях остаются только черешки. На растительных остатках грибная инфекция может сохраняться длительное время в условиях высокой влажности.

Меры борьбы

До посева семена тыквы необходимо обработать микроэлементами. Нельзя допускать посева семян в непрогретую почву. Если инфекция обнаружена, нужно обработать тыкву 1%-ной бордоской жидкостью. Повторное опрыскивание проводится через 7–10 дней после первого, если из-за влажной погоды, обильных рос или дождей оно не дало желаемого результата.После уборки тыквы, огурцов, кабачков ни в коем случае нельзя оставлять ботву на участке.

В защищенном грунте следует регулярно проветривать помещение. Если болезнь прекратилась под воздействием высоких температур, то это еще не свидетельствует о том, что погибла сама грибная инфекция.

После выпадения очередных дождей она может вспыхнуть с новой силой. В это время необходимо внимательно обследовать огород и своевременно принимать меры, дополнительно обрабатывая растения бордоской жидкостью.

Следует исходить из того, что скрытый инкубационный период развития ложной мучнистой росы достаточно короткий: он составляет всего 3 дня.

Корневые гнили

Болезнь распространяется повсеместно на растениях, ослабленных неблагоприятными температурными и почвенными условиями (повышенная кислотность и влажность, образование корки и другие).

Поражаются растения как в защищенном, так и в открытом грунте. Особенно сильно болезнь проявляется в теплицах.

На рассаде происходит побурение и утончение стеблей и корней. Семядоли и молодые листья увядают, вследствие чего растения гибнут. На взрослых растениях листья, начиная с нижних, желтеют и увядают. Нижние части стеблей и корни буреют, а стебли размочаливаются.

Возбудители болезни – грибы из родов фузариум и ризоктония. Они сохраняются в почве, иногда на семенах.

Поражаются растения как в защищенном, так и в открытом грунте. Особенно сильно болезнь проявляется в теплицах.

На рассаде происходит побурение и утончение стеблей и корней. Семядоли и молодые листья увядают, вследствие чего растения гибнут. На взрослых растениях листья, начиная с нижних, желтеют и увядают. Нижние части стеблей и корни буреют, а стебли размочаливаются.

Возбудители болезни – грибы из родов фузариум и ризоктония. Они сохраняются в почве, иногда на семенах.

Меры борьбы

В борьбе с корневыми гнилями надо строго соблюдать агротехнику возделывания культуры.

Антракноз

Болезнь проявляется во влажные годы, особенно при обильных росах. Поражаются все тыквенные культуры во всех районах выращивания на протяжении всего вегетационного периода как в защищенном, так и в открытом грунте. На листьях дыни появляются светло-бурые или желтые круглые пятна, которые часто сливаются и охватывают весь лист.

Антракноз

Антракноз

Пораженные листья буреют и крошатся. Во влажную погоду пятна покрываются розовыми или красновато-желтыми подушечками со спорами гриба, располагающимися концентрическими кругами. Часто поражается корневая шейка, в результате растение увядает и засыхает.

Следует проводить опрыскивание растений в период вегетации бордоской жидкостью.

Пораженные листья буреют и крошатся. Во влажную погоду пятна покрываются розовыми или красновато-желтыми подушечками со спорами гриба, располагающимися концентрическими кругами. Часто поражается корневая шейка, в результате растение увядает и засыхает.

Меры борьбы

В защищенном грунте необходимо строго соблюдать фитосанитарные мероприятия, а в открытом грунте – и севооборот, в котором тыквенные высаживаются на прежнее место не ранее чем через 4–5 лет.Следует проводить опрыскивание растений в период вегетации бордоской жидкостью.

Мучнистая роса

Это заболевание распространено в открытом и защищенном грунте. В открытом грунте оно наиболее вредоносно в южных зонах нашей страны. В защищенном грунте проявляется повсеместно.

Болезнь активна во всех фазах развития растений. Сначала на верхней, а затем на нижней стороне листа появляются белые мучнистые пятна. При сильном поражении листья и стебли сплошь покрываются мучнистым налетом, листья желтеют и засыхают. Налет представляет собой грибницу и споры гриба. На протяжении всего периода вегетации болезнь распространяется спорами. В конце вегетации на мучнистом налете появляются мелкие бурые точки – плодовые тела (клейстотеции), в которых сохраняются споры гриба. Развитию болезни способствует резкое колебание температуры и влажности воздуха.

Болезнь активна во всех фазах развития растений. Сначала на верхней, а затем на нижней стороне листа появляются белые мучнистые пятна. При сильном поражении листья и стебли сплошь покрываются мучнистым налетом, листья желтеют и засыхают. Налет представляет собой грибницу и споры гриба. На протяжении всего периода вегетации болезнь распространяется спорами. В конце вегетации на мучнистом налете появляются мелкие бурые точки – плодовые тела (клейстотеции), в которых сохраняются споры гриба. Развитию болезни способствует резкое колебание температуры и влажности воздуха.

Меры борьбы

В открытом грунте важно соблюдать севооборот, а в защищенном – строго соблюдать санитарные мероприятия, проветривать помещения. При появлении первых признаков заболевания растения обрабатывают коллоидной серой (30–40 г на 10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г сульфата меди и 100 г извести на 10 л воды).

Бактериоз

Бактериальная пятнистость листьев дыни – одно из самых распространенных и вредоносных заболеваний. Встречается везде, где возделывается культура. Болезнь наблюдают в течение всего периода вегетации, но наиболее опасна она для молодых растений.

Заболевание проявляется на семядолях, настоящих листьях и плодах. Вначале появляются темно-зеленые маслянистые угловатые пятна. Позже они увеличиваются и сливаются. Ткань центральной части листьев буреет, высыхает и крошится. На них образуются мелкие рваные отверстия. Подсыхание пораженной ткани из центра распространяется к краям.

Кроме листьев, бактериозом поражаются и плоды. На них появляются пятна: вначале мелкие, масляни–стые, округлые, несколько вдавленные. Затем они становятся белыми или розоватыми, с пурпуровым или коричневым ободком. Пятна мокнут, на них появляются трещины, превращающиеся в язвы. Ткань на пятнах загнивает. Поражение мякоти происходит до семян. Семена из пораженных плодов щуплые, недозрелые и зараженные бактериями. В зависимости от степени поражения плоды портятся или сгнивают.

Возбудители болезни – бактерии рода псевдомонас. Источником первичной инфекции в основном являются семена. Бактерии могут сохраняться и на пораженных растительных остатках до полного их перегнивания. В период вегетации бактерии с больных растений попадают на здоровые с каплями росы, брызгами дождя или с ветром.

Заболевание проявляется на семядолях, настоящих листьях и плодах. Вначале появляются темно-зеленые маслянистые угловатые пятна. Позже они увеличиваются и сливаются. Ткань центральной части листьев буреет, высыхает и крошится. На них образуются мелкие рваные отверстия. Подсыхание пораженной ткани из центра распространяется к краям.

Кроме листьев, бактериозом поражаются и плоды. На них появляются пятна: вначале мелкие, масляни–стые, округлые, несколько вдавленные. Затем они становятся белыми или розоватыми, с пурпуровым или коричневым ободком. Пятна мокнут, на них появляются трещины, превращающиеся в язвы. Ткань на пятнах загнивает. Поражение мякоти происходит до семян. Семена из пораженных плодов щуплые, недозрелые и зараженные бактериями. В зависимости от степени поражения плоды портятся или сгнивают.

Возбудители болезни – бактерии рода псевдомонас. Источником первичной инфекции в основном являются семена. Бактерии могут сохраняться и на пораженных растительных остатках до полного их перегнивания. В период вегетации бактерии с больных растений попадают на здоровые с каплями росы, брызгами дождя или с ветром.

Меры борьбы

Следует соблюдать севооборот с возвращением дыни и других тыквенных культур на тот же участок только через 3–4 года. Пораженные растительные остатки надо уничтожать. Необходима осенняя перекопка почвы. При появлении первых признаков болезни проводится одно-двукратное опрыскивание бордоской жидкостью (100 г извести на 10 л воды). Хороший оздоравливающий эффект дает опрыскивание растений микроэлементами.

Физиологическое увядание

Часто отмечаются случаи массового физиологического увядания растений в результате нарушения агротехники. На юге быстрая гибель растений (в течение одних-двух суток) происходит в основном вслед за поливом, особенно избыточным, или после дождя.

Наиболее интенсивно растения гибнут в пониженных, блюдцеобразных, обычно затапливаемых при поливе местах. При холодной, затяжной и влажной весне на тяжелых малоструктурных почвах гибнут всходы.

На сильно засоленной почве патологические изменения у растений внешне бывают похожи на симптомы при хроническом фузариозном увядании. Всходы со следами солевых ожогов гибнут. Взрослые растения отстают в росте, листья светлеют и желтеют, между жилками появляются бурые пятна. Постепенно вся ткань листа буреет, засыхает и крошится. Растение погибает.

Наиболее интенсивно растения гибнут в пониженных, блюдцеобразных, обычно затапливаемых при поливе местах. При холодной, затяжной и влажной весне на тяжелых малоструктурных почвах гибнут всходы.

На сильно засоленной почве патологические изменения у растений внешне бывают похожи на симптомы при хроническом фузариозном увядании. Всходы со следами солевых ожогов гибнут. Взрослые растения отстают в росте, листья светлеют и желтеют, между жилками появляются бурые пятна. Постепенно вся ткань листа буреет, засыхает и крошится. Растение погибает.

Меры борьбы

Необходимо устранение тех причин, которые вызывают увядание. Для этого выращивают бахчевые культуры в условиях, близких к оптимальным. Дыни возделывают на легких суглинистых почвах или высоких грядах, с тем чтобы корневая шейка растений находилась выше линии промачивания почвы. Целесообразны непродолжительные частые поливы и рыхление почвы после них.

Солнечный ожог

На плодах образуются белые пятна разной величины. Иногда обожженные участки охватывают значительную часть поверхности плода. Изменение окраски и усыхание плодов происходит с той стороны, которая подвержена непосредственному воздействию солнечных лучей. Пораженные плоды прекращают рост, остаются недоразвитыми, вялыми и усыхают. Заболевание снижает урожай не только количественно, у пораженных плодов значительно ухудшается вкус.

Меры борьбы

Для предотвращения заболевания рекомендуется применение правильной агротехники, способствующей нормальному развитию растений.

Хлороз

Заболевание вызывается многими причинами, обусловливающими нарушение режима питания растений. На пораженных растениях отдельные части листовых пластинок или полностью листья приобретают светло-зеленую или желтую окраску, становятся плотными, кожистыми.

Больные растения не погибают, но резко отстают в росте.

Больные растения не погибают, но резко отстают в росте.

Меры борьбы

Следует выбрать участок под культуру, исключающий признаки солнцеватости и засоленности. Внесение органических и минеральных удобрений необходимо так же, как и своевременные поливы и рыхление почвы.

Болезни бобовых (горох и фасоль)

Бобовые растения нуждаются в защите от болезней еще больше, чем все другие. Горох и фасоль пополняют рацион человека ценными белковыми соединениями, они насыщают почву азотом, на что не способны никакие другие растения.

Принося огромную пользу многим растениям, укрепляя их здоровье, бобовые культуры тем не менее не способны защитить себя от опасных болезней – таких, как аскохитоз, наносящий огромный вред зеленому горошку и его семенам; ложная мучнистая роса, распространя–––ющая–ся на гороховых посевах в годы с большим количеством осадков в период вегетации; в засушливые годы корневые гнили и обычная мучнистая роса поражают горох на огромных пространствах страны. Фасоль подвержена таким заболеваниям, как антракноз, бактериоз и различные вирусные инфекции.

Принося огромную пользу многим растениям, укрепляя их здоровье, бобовые культуры тем не менее не способны защитить себя от опасных болезней – таких, как аскохитоз, наносящий огромный вред зеленому горошку и его семенам; ложная мучнистая роса, распространя–––ющая–ся на гороховых посевах в годы с большим количеством осадков в период вегетации; в засушливые годы корневые гнили и обычная мучнистая роса поражают горох на огромных пространствах страны. Фасоль подвержена таким заболеваниям, как антракноз, бактериоз и различные вирусные инфекции.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Это болезнь, распространяющаяся при высокой влажности. Она поражает молодые и взрослые растения, образуя многочисленные желтые пятна на листьях, а на всходах пятна покрывают семядоли. На нижних частях листовых пластинок налет приобретает серо-фиолетовый оттенок. Пораженные листья засыхают и опадают. Горох прекращает наращивать зеленую массу. Инфекцию передают семена больных растений, почва и неубранные растительные остатки.

Использовать для посева нужно только здоровые семена. Рекомендуются ранние посевы. Отсутствие затенения, своевременные прополки, внедрение раннеспелых сортов, севообороты, подбор участков, продуваемых ветром, – важнейшие и безвредные в экологическом плане агромероприятия.

Меры борьбы

Опрыскивание больных растений 1%-ной бордоской жидкостью проводится при обнаружении первых признаков инфекции.Использовать для посева нужно только здоровые семена. Рекомендуются ранние посевы. Отсутствие затенения, своевременные прополки, внедрение раннеспелых сортов, севообороты, подбор участков, продуваемых ветром, – важнейшие и безвредные в экологическом плане агромероприятия.

Настоящая мучнистая роса гороха и фасоли

В отличие от ложной эта болезнь не поражает всходы. Ее симптомы проявляются уже в период цветения. Белый мучнистый налет покрывает листья и стебли, приводит к гибели листового аппарата, может продолжаться до конца периода вегетации, пока полностью не подавит рост и развитие фасоли и гороха. Первые признаки легче обнаружить на стеблях. Создается впечатление, что они слегка посыпаны мукой. Чем жарче лето и суше воздух, тем меньше урожай и хуже его качество. После снятия урожая болезнь сохраняется в растительных остатках.

Нельзя сажать фасоль и горох на одном и том же месте несколько лет подряд. Следует соблюдать чередование культур.

Меры борьбы

Надо стараться как можно раньше выявить признаки заболевания, с тем чтобы провести опрыскивание 1%-ной суспензией коллоидной серы (50–60 г жидкости на сотку). Вместо этого можно опылить больные растения молотой серой (на сотку потребуется 250–300 г порошка серы). Послеуборочные остатки уничтожаются немедленно. В день уборки урожая обработка серой запрещается.Нельзя сажать фасоль и горох на одном и том же месте несколько лет подряд. Следует соблюдать чередование культур.

Аскохитоз

Это опасное грибное заболевание поражает все растение. Молодые экземпляры гибнут сразу, на взрослых частичная гибель приводит к заметной изреженности посевов. Симптомы заболевания просты – появление серых пятен на листовых пластинках, сухие пятна окружаются бурыми размывами с черными точками. На стеблях пятна въедаются глубоко в ткани, образуя язвочки.

Сходные симптомы обнаруживаются и на стручках: пятна увеличиваются, гриб проникает в семена. Зараженные во время обмолота семена утрачивают жизнеспособность и всхожесть. На почвах с избытком калия аскохитоз неудержим. Особенно активно он развивается в летние дни при высокой влажности и частых осадках.

Сходные симптомы обнаруживаются и на стручках: пятна увеличиваются, гриб проникает в семена. Зараженные во время обмолота семена утрачивают жизнеспособность и всхожесть. На почвах с избытком калия аскохитоз неудержим. Особенно активно он развивается в летние дни при высокой влажности и частых осадках.