Страница:

– Что ты, не надо, – испугался Пантюшка. – Фаддей вернётся.

Но Фаддей не вернулся.

Хозяин отпустил Пантюшку на поиски.

– Ступай на торг. Там его сыщешь. Где ему быть с медведем и дудкой, как не на торгу, – сказал он при этом.

Пантюшка и сам так же думал. Он обегал весь торг, потом близлежащие улицы. По Великой три раза из конца в конец пробежал, чуть не у каждого спрашивал про дударя с медведем. Но ни Фаддея, ни Медоедки не отыскал.

– Как провалились, – печально сказал он дома.

ГЛАВА 7

Всю долгую зиму Феофан готовился к предстоявшим работам. Ему хотелось создать такое, чего не делалось до него, чего ранее не делал он сам.

Придуманные сцены в мыслях выглядели ярко, но стоило перенести на бумагу, как всё распадалось. Фигуры утрачивали между собой связь. Получалось, что каждая стояла отдельно. С другими её не объединяло ни действие, ни настроение, а это было как раз противоположное тому, что он задумал.

Феофан рвал бумагу и начинал сначала. Потом снова рвал и снова брался за кисть. Работа шла мучительно, почти не двигалась с места.

К весне Феофан спохватился, что до сих пор не подобрал помощников.

Он побывал у живописцев Троицкого монастыря. Но выбор ни на ком не остановил. Теперь предстояло посетить Андроньев.

В этих двух монастырях работали лучшие живописцы Московии.

В углах и на лавках, прислонённые к стенам, стояли липовые доски, гладкоструганые, вырезанные ковчежцем – с углублением и полями, промазанные крепким осетровым клеем. Одни были в полчеловека, другие имели размер не больше ладони.

Запах олифы и клея установился в покое настолько прочно, что его не могли истребить пахучие травы, подвешенные к невысокому потолку.

Посередине покоя на низеньком поставце лежали листы Иконописного подлинника с прорисовками наиболее часто изображаемых лиц. Некоторые листы были исписаны красивым уставным почерком. Тексты содержали толкование сложных образов и советы по изготовлению краски и потали.

Во время работы к листам обращались не раз.

Работа велась за четырьмя столами. У каждого стола сидели по два и по три живописца. Одеты все были в чёрные монашьи рясы. Остроконечные шапочки-скуфейки, надвинутые низко на лоб, покрывали головы. Лишь чернец, сидевший за отдельным столом в простенке между двух окон, был без скуфейки. Русые волосы, стянутые, как у мастерового, через лоб ремешком, свободно спускались вдоль крепких скул и чуть впалых щёк.

Чернец украшал рисунками рукопись. Остальные занимались иконописанием. Кто приступал к нанесению красок на рисунок, очерченный тонкими графьями – канавками. (Красками прежде всего покрывались травы, деревья и скалистые горки.) Кто прописывал палаты, одежду, уборы. Некоторые добрались до главного и трудились над лицами и руками. Не один понадобился день, чтобы подойти к этой, самой трудной, работе. Путь от нанесения на доску рисунка-знаменки до наложения краски на лица и руки был долог.

Образцами для знаменки обычно служили листы из Подлинника. Редкие живописцы не заглядывали в него. Даже Даниил Чёрный и тот пользовался Подлинником, а Даниил был признанным главой иконников Андроньева монастыря.

Когда-то в давние времена Даниил назывался Семёном. Потом он постригся в монахи – только в монастырях обучали живописи – и получил новое имя. Даниилом его нарёк сам Троицкий настоятель – Сергий Радонежский, друг Дмитрия Донского. Это Сергий благословил великого князя на битву с Ордой.

Много лет прошло с той поры. Угольно-чёрные волосы Даниила стали пегими от седины. Сухое костистое лицо потемнело, словно время выдубило кожу. Взгляд из-под нависших чёрных бровей приобрёл строгую сосредоточенность.

Даниил давно работал среди андроньевцев. Троицкий монастырь он покинул вскоре после смерти Сергия, в Андроньев пришёл известным мастером. Все здешние живописцы прислушивались к его советам. Самые сложные иконы поручались ему.

Икона с изображением богоматери, заказанная для велико-княжьих хором, была почти готова. Оставалось провохрить щёки и лоб. Даниил осторожно и быстро, легко касаясь кистью деревянной доски, наносил тонкий слой жёлто-розовой охры на продолговатое лицо, очерченное, согласно Подлиннику, ровным овалом.

Работа велась в тишине. На пустые слова иконники силы не тратили. Только Проша, безобидный дурачок, приспособленный покрывать доски левкасом из мела и клея, тихонько пел в своём уголке около двери:

Закончив вохрить, Даниил навёл под глазами богоматери прозрачные тени. Такие же тени он положил в уголках губ. Губы приняли страдальческое выражение. Лицо стало грустным и нежным. Даниил долго вглядывался в него. Ни один мастер в Андроньевом монастыре не относился к себе так требовательно, как Даниил Чёрный.

«Кажется, удалось», – сказал сам себе Даниил. Он поднялся и поставил икону на высокую полку, предназначенную для готовых работ. Справа от его иконы оказался Георгий Победоносец, статный конник в красном плаще, написанный Назарием, опытным и старательным мастером. Слева поместился святитель Николай – первая самостоятельная работа молодого живописца Еремия. Еремий недавно пришёл работать в иконописную мастерскую Андроньева монастыря.

В Подлиннике о Николае сказано: «Сед, брада невеличка, курчавится, взлысоват». Всё, как должно, исполнил Еремий. Были в его работе и борода, и облысевший лоб, и кудри с проседью на висках. Недоставало лишь главного: доброты не было в лице Николая. «Взлысоватый» старец взирал на мир равнодушно и пусто. Так нельзя, ведь обездоленным людям Николай представляется защитником, сострадающим всем их бедам и горестям.

– Когда я мальчонкой в Троицком монастыре приступил к живописному художеству, – сказал Даниил, возвращаясь на место, – ко мне подошёл однажды отец Сергий. То, что он сказал, я запомнил навеки и ношу в своём сердце. «Икона, – сказал отец Сергий, – слово греческое, по-русски означает „изображение“. Сотворяя изображение, ты постоянно держи в мыслях, что для простого народа, грамоте не обученного, изображение должно заменить книгу и, как книга, учить чести и состраданию. Мало сделать икону, согласно Подлиннику. Много важнее наделить изображение внутренней жизнью».

Даниил обернулся к Еремию и поймал его смущённый и горящий взгляд.

– Коли икона хороша, то люди её оценят, – вступил в разговор старенький, сгорбленный Савва. Он делал знаменку. – Хорошую икону люди в избе повесят и шторкой прикроют, чтоб не попортилась.

– А над «Флором и Лавром», коих часто у входа в конюшню помещают, навес соорудят, – подхватил Назарий. Он золотил кольчуги и конскую упряжь на иконе, изображавшей битву суздальцев с новгородцами.

– Флор и Лавр охраняют лошадок… – затянул было Проша и оборвал свою песню. В кухне загромыхало с особой силой.

– Против обычного много готовят; гостя, должно быть, ждут, – высказал предположение Савва.

– Феофан прийти обещался, – сказал Даниил.

Кисти, агатовые зубья и стержни застыли в воздухе. Живописцы повернулись к Даниилу. Только Проша продолжал испуганно коситься в сторону кухни да чернец, сидевший отдельно, не оторвал глаз от рукописи.

Со времён ордынской неволи не знала Русь живописца, равного Феофану Греку.

Первая же расписанная им церковь – Новгородский Спас на Ильиной улице – принесла ему славу. Путь до Новгорода близким не назовёшь, но живописцы Андроньева монастыря проделали его. Они увидели смело и сильно написанных старцев и воинов, с глазами горящими, как пламя свечей.

– Что же ты, Даниил, поутру не оповестил о приходе Грека? – с укором спросил Назарий.

– Для чего? День нынче не праздничный, работать надо. А коль Феофан навестит нас, то увидит, что мы старательно трудимся, времени, даденного для работы, не нарушаем.

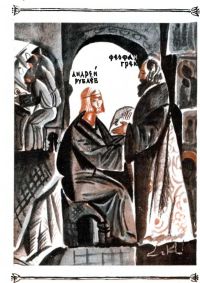

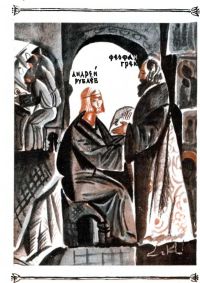

Феофан вошёл, широко распахнув двери, поздоровался низким поклоном и пошёл вдоль столов. С его приходом в мастерской словно бы сделалось тесно.

Горделивость осанки заменяла Феофану высокий рост, а двигался он так величаво, что невольно хотелось убрать с его пути все столы и скамьи.

Около чернеца, трудившегося над рукописью, Феофан задержался. На выбеленном листе он увидел орла с книгой в когтях. Никогда бы раньше он не поверил, что столько силы может таиться в мягких и плавных линиях.

Феофан взял рукопись, перелистал. Заглавные буквы были оплетены травами. Рядом с текстом расположились звери, птицы и змеи, расписанные золотом и голубцом. Местами вспыхивала красная киноварь, весенней травой светилась светлая зелень.

Зверей на страницах книг помещали издавна. Феофан и сам не раз рисовал их. Были звери таинственны и грозны. Здесь же они обернулись иначе: не устрашали, а радовали. Дельфин – волосатое чудовище со взглядом исподлобья, каким он виделся Феофану, – превратился в добродушное существо с гладким телом и круглыми глазами. Гневный дракон принял вид змея с забавной звериной мордой.

– Ласков твой мир, – сказал Феофан, возвращая чернецу рукопись. – Земля охвачена борьбой. Ложь восстаёт на правду, сила – на беззащитность. А у тебя свирепые хищники превратились в овечек.

Чернец поднял глаза, светлые и прозрачные, как вода в тихом озере.

– Злу не только силу, но и добро можно противопоставить, – сказал он негромко.

– Сердце имеешь мягкое, а руку твёрдую. Кто обучал?

– Сперва Прохор из Городца, теперь у Даниила перенимаю.

– С Чёрным приходилось работать. Отменный живописец. Его «Богоматерь» выделяется среди прочих икон. – Феофан кивнул на полку с законченными работами и вновь склонился над рукописью. Ещё раз перелистал, открыл страницу с орлом.

– Значит, у Чёрного перенимаешь? А звать тебя как?

– По имени Андрей, по прозванию Рублёв.

– Спасибо, Андрей. Орла твоего не забуду.

Вскоре после ухода прославленного живописца Даниил распорядился зажечь свечи. Хоть и кончилась зима, да солнце ещё недолгое. Темнеет рано.

ГЛАВА 8

Смотри, что я смастерил. – Пантюшка протянул Устиньке медведя в локоть величиной. Морда у медведя Ьыла вытянутая, круглые ушки прижаты, загривок на спине торчал холмиком. Медоед, да и только.

Когда Пантюшка его вылепил, хозяин прямо в восторг пришёл. «Ух, ты! – вскричал он. – Ну и мастер. Игрушку сделал, хоть к боярину в дом. Ступай, порадуй болящую».

Устинька медведя взяла, недолгое время подержала, потом пальчики разняла, словно ненароком. Медведь упал и разбился. Устинька отвернулась к стене.

– Что ж ты так? – сказал Пантюшка с укором. – Я делал, старался, а ты – на пол, даже не рассмотрела толком.

– Фаддей бьёт Медоедку, – прошептала Устинька, не отрывая взгляда от стены.

– Зачем Медоедку бить? Он и без палки в охотку пляшет.

– Фаддей его штукам учит: «Покажи, как у боярина зубы болят, покажи, как боярыня в зеркало смотрится». Медоед не понимает, он его бьёт.

Пантюшка промолчал. То, о чём говорила Устинька, могло оказаться правдой.

– На торг по-прежнему ходишь? – спросила Устинька через некоторое время.

– Чуть не каждый день.

Пантюшка искал Медоеда всю зиму. И всё напрасно.

– Как снова пойдёшь, расспроси, не прибыл ли в Москву князь, о котором ты рассказывал. Юрий Всеволодович, что ли?

– Думаешь, он вспомнит меня и помогать бросится? Как бы не так. У князей память короткая. Юрий Всеволодович показал это в Орде.

– Всё равно разузнай.

Пантюшка покорился, спорить дальше не стал. Всю зиму Устинька проболела, едва выздоравливать начала. Чем её ни потешишь – всё на пользу пойдёт.

– Нет князя в Москве, – сказал он на другой день. – В Кремле у пушкаря вызнал. Верно, что приезжал, пушкарь его видел. Да недолгое время пожил – подался в Переяславль. Жена у него там, пушкарь сказывал.

Устинька помрачнела.

– Не убивайся, Устинька. Сыщем мы Медоедку, непременно сыщем. Кончатся холода, вскинем Петрушку на плечи и пойдём по дорогам. В каждую деревню заходить будем, ни одной не пропустим, набредём на след.

– Это когда ещё будет. Долго ждать.

– Где ж долго! Солнце, гляди, на весну повернуло. Масленица скоро, от неё до лета рукой подать.

Масленица в самом деле не за горами была.

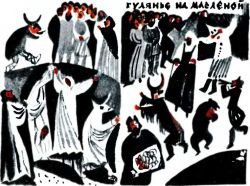

На масленицу зиму провожают. Нет праздника веселей. Готовилась к нему вся Гончарная улица. Для веселья игрушки понадобятся. Кто ж их сделает, если не гончары?

Пантюшка с хозяином от соседей не отставали, лепили игрушки от света дотемна. Росли горки жаворонков-свистулек, коняшек, барабанчиков-погремушек с горошком внутри. Все нарядно раскрашенные, яркие, так и сверкают красной, синей и жёлгой краской.

Сами отправились продавать свой товар. Устинька просилась с ними пойти, но хозяин не взял:

– Слаба ещё, дома сиди.

Не злой он был хозяин, жалел Устиньку. Только, может быть, напрасно её не взяли, повеселилась бы она со всеми.

День выдался тёплый, безветренный. На торгу народу больше обычного. Лишь поспевай слушать и глядеть. Дудари и ложечники играли музыку, гусляры сказывали сказки, ряженые плясали. Ряженые всех забавней были: тело козьим мехом обмотано, на голову маска с рогами нахлобучена – козы и только.

– Верно. Теперь загану похитрей:

Пантюшка замер.

– Ордынский посланник! – закричал вдруг кто-то истошным голосом.

– Мирза! – подхватили стоявшие рядом, и толпа понесла Пантюшку к белым стенам Кремля. Изо всех сил он пытался выбиться, не до Мирзы было ему.

– Ты что, сдурел? – кричали люди, которых он двигал лотком, но не расступались. Каждый хотел посмотреть, как ордынцы будут въезжать в ворота Фроловской башни.

Ордынцы ехали не торопясь, задрав к небу головы в собольих треухах. Кони, крытые златоткаными чепраками, чинно перебирали ногами, поросшими до самых копыт короткой густой шерстью.

Если бы Пантюшка взглянул на важных послов, то увидел бы, что с двумя из них он хорошо знаком.

Но Пантюшка в их сторону не смотрел. Толпа, поравнявшись с послами, притихла, словно обмякла, и он стал пробиваться с новой силой.

– Вот медведь – поедатель мёда. Ему два года. Крохотка маленький, без кафтана и валенок. Поднесите опашень – он спляшет. За расстегаи и сочни спляшет что хочешь. – Медвежий вожак взмахнул ремённой плёткой и заиграл на дуде. – Подходите, люди, от нас не убудет. Пляши, Медоед!

Медведь поднялся на задние лапы. Вид у него был жалкий, глаза смотрели тускло, загривок торчал горбом, шерсть повис ла сосульками. Били его иль кормили недосыта – так или иначе, ему приходилось туго.

– Пляши! – вожак рассёк плетью воздух. Сейчас ударит.

– Пляши! – вожак рассёк плетью воздух. Сейчас ударит.

– Не тронь!

Вожак обернулся на голос. Увидев мальчонку с лотком, оторопел.

Маленькие глазки забегали по сторонам. Видно, вожак соображал, как повести себя дальше. Удрать? Сквозь толпу с медведем попробуй пробиться. Бросить медведя? Как бы не так: поилец и кормилец он. Оставалось одно – сделать вид, что ничего не случилось.

– И-эх, Пантелей! – заверещал вожак. – Здравствуй, а я – Фаддей. Подходи ближе – тебя не обижу. Раздай людям коняшек, а мы с Медоедкой спляшем.

– Отдавай медведя, вор! – Пантюшка сбросил лоток с коняшками прямо на землю и двинулся на Фаддея.

– И-эх, убьёт, и-эх, прибьёт, и-эх, медведя отберёт! – Фаддей задёргался, словно от страха, стал подпрыгивать, поджимая ноги.

– Ну и потешники. Медведя не поделили! – смеялись зрители. – Никому не приходило в голову, что борьба за медведя велась нешуточная.

– Медведь девочке принадлежит, сиротке. – Пантюшка оставил кривлявшегося Фаддея и обернулся к людям. – У неё ни отца с матерью, ни дома родного. Один Медоед, братнин подарок.

– Не слушайте, люди! – закричал Фаддей. – Ишь накидывает языком петли. Мой медведь. Хоть в Рязани спросите, хоть – в Твери. Повсюду мы побывали, людей потешали. Смеялась молодка, смеялся дед. Пляши, Медоед! – Фаддей поднёс к губам дудку.

– Погоди, – остановил его бродячий кузнец, оказавшийся среди зрителей. – Скажи-ка народу: твой медведь иль у малолетней сиротки отобран?

– Мой! Можете сродника моего спросить. Он знает.

– Позвать ярыжку, пусть разберётся, – предложил кто-то.

– Не разберётся, отберёт.

Ярыжку едва помянули, а он уже тут со своим тулумбасом и дубинкой.

– Кто ярыжного кликал?

– Вот вожак и паренёк-лоточник не поделили медведя.

– Что скажешь? – двинулся ярыжный на Фаддея.

– И-эх! – крякнул Фаддей и, порывшись в сумке, висевшей на поясе, сунул что-то ярыжному в руку.

– А ты? – ярыжный повернулся к Пантюшке.

Пантюшке дать было нечего. Зато большинство людей держало его сторону:

– Мальчонка говорит правду. По всему видать, что не врёт.

– Вернуть сиротинке медведя!

– Рассуди, ярыжный, по правде. Иль вся правда на небо взлетела, на земле кривда осталась?

Ярыжный поскрёб в затылке. Настроение толпы его озадачило.

– Спорная тяжба, – сказал он раздумчиво. – В одночасье не решить. Пусть судятся полем.

– Ты что, белены объелся, экое слово молвил? – вскинулся на ярыжку бродячий кузнец. – Посмотри, кого на поле толкаешь: парень дитя ещё, малолеток.

– А ты кто, чтобы с властью так разговаривать? – озлился ярыжный. – Власть лучше знает, кто малолеток, кто нет. Сколько тебе, парень, вёсен стукнуло?

– Пятнадцать. – Пантюшка на всякий случай накинул год.

– Видишь, пятнадцать. Не дитя он, а вьюнош. И ростом вымахал повыше того дударя, что медведя держит. Хочешь, парень, судиться полем?

– Хочу, – твёрдо сказал Пантюшка. – Правда моя.

– А ты, дударь?

– Как власть прикажет. Я власти послушный.

– Значит, так. Теперь я отведу вас к земскому дьяку. Он запишет, как надобно, и день назначит. До того дня медведь будет сидеть в подклети, как он есть спорная скотина. А коль спорят из-за скотины, то ей до суда сидеть под замком. Пошли.

Ярыжка, Пантюшка и Фаддей с Медоедом на привязи двинулись в Кремль. Толпа – за ними.

Земской приказ помещался в одной из Кремлёвских башен: вверху судил и рядил земский дьяк, внизу в подвалах томились воры и неплательщики. Помимо Земского существовал Разбойный приказ. Башня, где он помещался, прозванная в народе «Пыточной», находилась неподалёку.

ГЛАВА 9

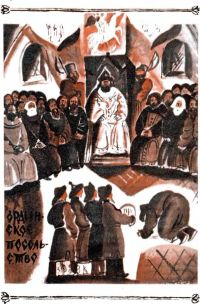

Ордынцы въехали в Кремль под низкими сводами Фроловской башни. На великокняжьем подворье им пришлось спешиться. Никто, даже они, не обладали правом подъезжать на конях к Красному крыльцу.

Бояре-встречники окружили послов молчаливой свитой, с почётом ввели во дворец, повели через тёмные сени – Большие и Малые – и многочисленные покои, расположенные в ряд. Свет скудно проникал в резные отверстия притворенных ставень. Мягкие сапоги неслышно ступали по пушистому ворсу ковров. Было так тихо, что казалось, великокняжьи хоромы вымерли.

Мирза недоуменно покосился на встречников, но те будто не приметили. В молчании двигались дальше, через новый ряд помещений.

Двери Посольской палаты распахнулись широко и торжественно. На вошедших обрушился шум. Свет ударил в глаза. От множества свечей, горевших под потолком в паникадилах, в изогнутых свечниках, прикреплённых к стенам, палата полыхала словно в огне.

Невиданным жаром сверкали расшитые блёстками скатерти. Блестели золотые и серебряные нити полавочников. Стены, расписанные травами, напоминали цветущую весеннюю степь. Золототканая парча боярских шуб переливалась, как самоцветы.

Синее, красное, жёлтое, голубое. Золото, камни, соболий и куний мех.

Под самым потолком, выше бояр, сидевших на лавках и стоявших вдоль стен, выше самого великого князя, огромный Георгий Победоносец пронзал тонким и длинным копьём извивавшегося змея.

И Русь и Орда знали: Георгий Победоносец являет собой нерушимый Московский герб.

Василий Дмитриевич сидел в резном прадедовском кресле, приподнятом над полом двумя широкими ступенями. Голову великого князя венчала шапка с алмазами и яхонтами по околышку из бобров. Плотную фигуру стягивал кафтан из турецкого атласа с золотыми травами и лазоревыми цветами. Спереди и вдоль рукавов был нашит крупный жемчуг. На шее висела тяжёлая золотая цепь.

Гордым и неприступным выглядел великий князь. Посол поклонился, сопроводив свой поклон целованием пола между ладонями.

Князь в ответ едва наклонил голову. Его кивок одинаково можно было принять и за милостивый и за небрежный.

Князь выжидал. Он хотел знать, с чем прибыл посол: с войной или миром.

– Хан, повелитель Вселенной и Всемогущий Едигей желают тебе, своему улуснику на Москве, добро здравствовать и напоминают, что пора слать дань – выход. Срок выхода истёк, – проговорил посол.

– Повелитель Вселенной и Всемогущий Едигей шлют тебе, великий Московский князь, тысяча и один поклон, – перевел толмач сказанное Мирзой.

«Мал, кривобок, а по глазам видать – хитрый старик, – подумал Василий Дмитриевич о толмаче. – И борода козлиной подобна». Василий Дмитриевич знал татарский язык и в толмаче не нуждался. Но от ордынцев это скрывал, предпочитал выслушать обоих, говоривших об одном и том же. Подобная уловка всегда приносила пользу. Вот и сейчас посол говорил задиристо, а толмач смягчал сказанное. Означало это одно: Орда пугать пугала, а нападать пока опасалась.

«Хорошо бы ещё годов десяток в мире пожить. За десять лет совсем бы окрепли, ордынские цепи бы сбросили. Да Едигей не хуже нас это понимает». Размышляя, Василий Дмитриевич перевёл взгляд с толмача на молодого ордынца с недобрым и напряжённым лицом. Молодец стоял неподвижно, как истукан. На уровне груди он держал ларчик, обитый кожей.

– Страх перед повелителем Вселенной должен ты иметь. Орда тебе ярлык на княжение выдала, – говорил посол. – Выход в Орду отправляй немедля. О том и в письме великого Едигея говорится: «Долзно тебе, великий княсь, не задерзивать выход. По милости повелителя Вселенной ты имеешь краснопечатный ярлык».

– Страх перед повелителем Вселенной должен ты иметь. Орда тебе ярлык на княжение выдала, – говорил посол. – Выход в Орду отправляй немедля. О том и в письме великого Едигея говорится: «Долзно тебе, великий княсь, не задерзивать выход. По милости повелителя Вселенной ты имеешь краснопечатный ярлык».

Полтораста лет владели Русью ордынцы, считали своим улусом. С тех самых пор, как прошёл Батый огнём и мечом по стране, обязалась Русь платить Орде выход. Так было и будет, думали в Орде. Напрасно Москва подняла голову, обрадованная победой на Куликовом поле. Кто высоко занёсся, тому тяжелей падать.

Мирза кивнул молодому ордынцу. Тот вышел вперёд, упал на оба колена и, наклонив голову до самого пола, протянул великому князю ларец.

Василий Дмитриевич не шелохнулся, не подал знака принять.

На лице посла задвигались скулы. Бояре притихли, даже ближние не всегда понимали, что руководило иными поступками князя. А он нарочно сердил посла, чтобы Орда знала: Москва ныне не та, Орды не боится, не раболепствует перед ней.

Но Фаддей не вернулся.

Хозяин отпустил Пантюшку на поиски.

– Ступай на торг. Там его сыщешь. Где ему быть с медведем и дудкой, как не на торгу, – сказал он при этом.

Пантюшка и сам так же думал. Он обегал весь торг, потом близлежащие улицы. По Великой три раза из конца в конец пробежал, чуть не у каждого спрашивал про дударя с медведем. Но ни Фаддея, ни Медоедки не отыскал.

– Как провалились, – печально сказал он дома.

ГЛАВА 7

Живописцы Андроньева монастыря

Андрей, иконописец, прозванный Рублёвым, многие иконы написал, все чудесные.

Даниил, иконописец славный, зовомый Чёрный, многие с ним иконы чудесные написал.

Иконописный подлинник XVIII века

Всю долгую зиму Феофан готовился к предстоявшим работам. Ему хотелось создать такое, чего не делалось до него, чего ранее не делал он сам.

Придуманные сцены в мыслях выглядели ярко, но стоило перенести на бумагу, как всё распадалось. Фигуры утрачивали между собой связь. Получалось, что каждая стояла отдельно. С другими её не объединяло ни действие, ни настроение, а это было как раз противоположное тому, что он задумал.

Феофан рвал бумагу и начинал сначала. Потом снова рвал и снова брался за кисть. Работа шла мучительно, почти не двигалась с места.

К весне Феофан спохватился, что до сих пор не подобрал помощников.

Он побывал у живописцев Троицкого монастыря. Но выбор ни на ком не остановил. Теперь предстояло посетить Андроньев.

В этих двух монастырях работали лучшие живописцы Московии.

* * *

В Андроньевом монастыре для иконописания был отведён вместительный прямоугольный покой с бревенчатыми стенами и окнами, прорубленными на север и на закат. Мягкий ровный свет освещал столы, поставцы и полки. В поставцах стояли горшочки с тёртыми красными глинами-охрами и зелёными камушками, измельчёнными в порошок. На полках, за суконными занавесками, разместились кисти, агатовые зубья для наведения блеска на позолоту. В чисто вымытых раковинах хранилась сама позолота – поталь.В углах и на лавках, прислонённые к стенам, стояли липовые доски, гладкоструганые, вырезанные ковчежцем – с углублением и полями, промазанные крепким осетровым клеем. Одни были в полчеловека, другие имели размер не больше ладони.

Запах олифы и клея установился в покое настолько прочно, что его не могли истребить пахучие травы, подвешенные к невысокому потолку.

Посередине покоя на низеньком поставце лежали листы Иконописного подлинника с прорисовками наиболее часто изображаемых лиц. Некоторые листы были исписаны красивым уставным почерком. Тексты содержали толкование сложных образов и советы по изготовлению краски и потали.

Во время работы к листам обращались не раз.

Работа велась за четырьмя столами. У каждого стола сидели по два и по три живописца. Одеты все были в чёрные монашьи рясы. Остроконечные шапочки-скуфейки, надвинутые низко на лоб, покрывали головы. Лишь чернец, сидевший за отдельным столом в простенке между двух окон, был без скуфейки. Русые волосы, стянутые, как у мастерового, через лоб ремешком, свободно спускались вдоль крепких скул и чуть впалых щёк.

Чернец украшал рисунками рукопись. Остальные занимались иконописанием. Кто приступал к нанесению красок на рисунок, очерченный тонкими графьями – канавками. (Красками прежде всего покрывались травы, деревья и скалистые горки.) Кто прописывал палаты, одежду, уборы. Некоторые добрались до главного и трудились над лицами и руками. Не один понадобился день, чтобы подойти к этой, самой трудной, работе. Путь от нанесения на доску рисунка-знаменки до наложения краски на лица и руки был долог.

Образцами для знаменки обычно служили листы из Подлинника. Редкие живописцы не заглядывали в него. Даже Даниил Чёрный и тот пользовался Подлинником, а Даниил был признанным главой иконников Андроньева монастыря.

Когда-то в давние времена Даниил назывался Семёном. Потом он постригся в монахи – только в монастырях обучали живописи – и получил новое имя. Даниилом его нарёк сам Троицкий настоятель – Сергий Радонежский, друг Дмитрия Донского. Это Сергий благословил великого князя на битву с Ордой.

Много лет прошло с той поры. Угольно-чёрные волосы Даниила стали пегими от седины. Сухое костистое лицо потемнело, словно время выдубило кожу. Взгляд из-под нависших чёрных бровей приобрёл строгую сосредоточенность.

Даниил давно работал среди андроньевцев. Троицкий монастырь он покинул вскоре после смерти Сергия, в Андроньев пришёл известным мастером. Все здешние живописцы прислушивались к его советам. Самые сложные иконы поручались ему.

Икона с изображением богоматери, заказанная для велико-княжьих хором, была почти готова. Оставалось провохрить щёки и лоб. Даниил осторожно и быстро, легко касаясь кистью деревянной доски, наносил тонкий слой жёлто-розовой охры на продолговатое лицо, очерченное, согласно Подлиннику, ровным овалом.

Работа велась в тишине. На пустые слова иконники силы не тратили. Только Проша, безобидный дурачок, приспособленный покрывать доски левкасом из мела и клея, тихонько пел в своём уголке около двери:

Дойдя до «овечек», Проша возвращался к началу. Но едва со стороны монастырской кухни доносился грохот кастрюль, он умолкал и испуганно озирался. Маленьким мальчиком во время ордынского нашествия на Москву Проша был порублен ордынцами чуть не до смерти. Его подобрали монахи, хоронившие мертвецов, и принесли в Адроньев монастырь. Тут и выходили. Проша не помнил, где он жил раньше, чем занимались его родители. Он не забыл только страшной резни, и стоило раздаться звукам, напоминавшим сабельный лязг, тут же пугался и прятался.

Флор и Лавр охраняют лошадок,

Власий – коровок,

Василий – свинок,

Настасий – овечек.

Закончив вохрить, Даниил навёл под глазами богоматери прозрачные тени. Такие же тени он положил в уголках губ. Губы приняли страдальческое выражение. Лицо стало грустным и нежным. Даниил долго вглядывался в него. Ни один мастер в Андроньевом монастыре не относился к себе так требовательно, как Даниил Чёрный.

«Кажется, удалось», – сказал сам себе Даниил. Он поднялся и поставил икону на высокую полку, предназначенную для готовых работ. Справа от его иконы оказался Георгий Победоносец, статный конник в красном плаще, написанный Назарием, опытным и старательным мастером. Слева поместился святитель Николай – первая самостоятельная работа молодого живописца Еремия. Еремий недавно пришёл работать в иконописную мастерскую Андроньева монастыря.

В Подлиннике о Николае сказано: «Сед, брада невеличка, курчавится, взлысоват». Всё, как должно, исполнил Еремий. Были в его работе и борода, и облысевший лоб, и кудри с проседью на висках. Недоставало лишь главного: доброты не было в лице Николая. «Взлысоватый» старец взирал на мир равнодушно и пусто. Так нельзя, ведь обездоленным людям Николай представляется защитником, сострадающим всем их бедам и горестям.

– Когда я мальчонкой в Троицком монастыре приступил к живописному художеству, – сказал Даниил, возвращаясь на место, – ко мне подошёл однажды отец Сергий. То, что он сказал, я запомнил навеки и ношу в своём сердце. «Икона, – сказал отец Сергий, – слово греческое, по-русски означает „изображение“. Сотворяя изображение, ты постоянно держи в мыслях, что для простого народа, грамоте не обученного, изображение должно заменить книгу и, как книга, учить чести и состраданию. Мало сделать икону, согласно Подлиннику. Много важнее наделить изображение внутренней жизнью».

Даниил обернулся к Еремию и поймал его смущённый и горящий взгляд.

– Коли икона хороша, то люди её оценят, – вступил в разговор старенький, сгорбленный Савва. Он делал знаменку. – Хорошую икону люди в избе повесят и шторкой прикроют, чтоб не попортилась.

– А над «Флором и Лавром», коих часто у входа в конюшню помещают, навес соорудят, – подхватил Назарий. Он золотил кольчуги и конскую упряжь на иконе, изображавшей битву суздальцев с новгородцами.

– Флор и Лавр охраняют лошадок… – затянул было Проша и оборвал свою песню. В кухне загромыхало с особой силой.

– Против обычного много готовят; гостя, должно быть, ждут, – высказал предположение Савва.

– Феофан прийти обещался, – сказал Даниил.

Кисти, агатовые зубья и стержни застыли в воздухе. Живописцы повернулись к Даниилу. Только Проша продолжал испуганно коситься в сторону кухни да чернец, сидевший отдельно, не оторвал глаз от рукописи.

Со времён ордынской неволи не знала Русь живописца, равного Феофану Греку.

Первая же расписанная им церковь – Новгородский Спас на Ильиной улице – принесла ему славу. Путь до Новгорода близким не назовёшь, но живописцы Андроньева монастыря проделали его. Они увидели смело и сильно написанных старцев и воинов, с глазами горящими, как пламя свечей.

– Что же ты, Даниил, поутру не оповестил о приходе Грека? – с укором спросил Назарий.

– Для чего? День нынче не праздничный, работать надо. А коль Феофан навестит нас, то увидит, что мы старательно трудимся, времени, даденного для работы, не нарушаем.

Феофан вошёл, широко распахнув двери, поздоровался низким поклоном и пошёл вдоль столов. С его приходом в мастерской словно бы сделалось тесно.

Горделивость осанки заменяла Феофану высокий рост, а двигался он так величаво, что невольно хотелось убрать с его пути все столы и скамьи.

Около чернеца, трудившегося над рукописью, Феофан задержался. На выбеленном листе он увидел орла с книгой в когтях. Никогда бы раньше он не поверил, что столько силы может таиться в мягких и плавных линиях.

Феофан взял рукопись, перелистал. Заглавные буквы были оплетены травами. Рядом с текстом расположились звери, птицы и змеи, расписанные золотом и голубцом. Местами вспыхивала красная киноварь, весенней травой светилась светлая зелень.

Зверей на страницах книг помещали издавна. Феофан и сам не раз рисовал их. Были звери таинственны и грозны. Здесь же они обернулись иначе: не устрашали, а радовали. Дельфин – волосатое чудовище со взглядом исподлобья, каким он виделся Феофану, – превратился в добродушное существо с гладким телом и круглыми глазами. Гневный дракон принял вид змея с забавной звериной мордой.

– Ласков твой мир, – сказал Феофан, возвращая чернецу рукопись. – Земля охвачена борьбой. Ложь восстаёт на правду, сила – на беззащитность. А у тебя свирепые хищники превратились в овечек.

Чернец поднял глаза, светлые и прозрачные, как вода в тихом озере.

– Злу не только силу, но и добро можно противопоставить, – сказал он негромко.

– Сердце имеешь мягкое, а руку твёрдую. Кто обучал?

– Сперва Прохор из Городца, теперь у Даниила перенимаю.

– С Чёрным приходилось работать. Отменный живописец. Его «Богоматерь» выделяется среди прочих икон. – Феофан кивнул на полку с законченными работами и вновь склонился над рукописью. Ещё раз перелистал, открыл страницу с орлом.

– Значит, у Чёрного перенимаешь? А звать тебя как?

– По имени Андрей, по прозванию Рублёв.

– Спасибо, Андрей. Орла твоего не забуду.

Вскоре после ухода прославленного живописца Даниил распорядился зажечь свечи. Хоть и кончилась зима, да солнце ещё недолгое. Темнеет рано.

ГЛАВА 8

Случай на масленой

«Дорогая гостья, масленица,

Ты с чем пришла?»

Из русской песни

Смотри, что я смастерил. – Пантюшка протянул Устиньке медведя в локоть величиной. Морда у медведя Ьыла вытянутая, круглые ушки прижаты, загривок на спине торчал холмиком. Медоед, да и только.

Когда Пантюшка его вылепил, хозяин прямо в восторг пришёл. «Ух, ты! – вскричал он. – Ну и мастер. Игрушку сделал, хоть к боярину в дом. Ступай, порадуй болящую».

Устинька медведя взяла, недолгое время подержала, потом пальчики разняла, словно ненароком. Медведь упал и разбился. Устинька отвернулась к стене.

– Что ж ты так? – сказал Пантюшка с укором. – Я делал, старался, а ты – на пол, даже не рассмотрела толком.

– Фаддей бьёт Медоедку, – прошептала Устинька, не отрывая взгляда от стены.

– Зачем Медоедку бить? Он и без палки в охотку пляшет.

– Фаддей его штукам учит: «Покажи, как у боярина зубы болят, покажи, как боярыня в зеркало смотрится». Медоед не понимает, он его бьёт.

Пантюшка промолчал. То, о чём говорила Устинька, могло оказаться правдой.

– На торг по-прежнему ходишь? – спросила Устинька через некоторое время.

– Чуть не каждый день.

Пантюшка искал Медоеда всю зиму. И всё напрасно.

– Как снова пойдёшь, расспроси, не прибыл ли в Москву князь, о котором ты рассказывал. Юрий Всеволодович, что ли?

– Думаешь, он вспомнит меня и помогать бросится? Как бы не так. У князей память короткая. Юрий Всеволодович показал это в Орде.

– Всё равно разузнай.

Пантюшка покорился, спорить дальше не стал. Всю зиму Устинька проболела, едва выздоравливать начала. Чем её ни потешишь – всё на пользу пойдёт.

– Нет князя в Москве, – сказал он на другой день. – В Кремле у пушкаря вызнал. Верно, что приезжал, пушкарь его видел. Да недолгое время пожил – подался в Переяславль. Жена у него там, пушкарь сказывал.

Устинька помрачнела.

– Не убивайся, Устинька. Сыщем мы Медоедку, непременно сыщем. Кончатся холода, вскинем Петрушку на плечи и пойдём по дорогам. В каждую деревню заходить будем, ни одной не пропустим, набредём на след.

– Это когда ещё будет. Долго ждать.

– Где ж долго! Солнце, гляди, на весну повернуло. Масленица скоро, от неё до лета рукой подать.

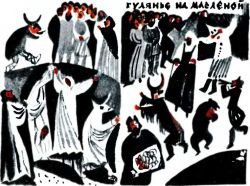

Масленица в самом деле не за горами была.

На масленицу зиму провожают. Нет праздника веселей. Готовилась к нему вся Гончарная улица. Для веселья игрушки понадобятся. Кто ж их сделает, если не гончары?

Пантюшка с хозяином от соседей не отставали, лепили игрушки от света дотемна. Росли горки жаворонков-свистулек, коняшек, барабанчиков-погремушек с горошком внутри. Все нарядно раскрашенные, яркие, так и сверкают красной, синей и жёлгой краской.

Сами отправились продавать свой товар. Устинька просилась с ними пойти, но хозяин не взял:

– Слаба ещё, дома сиди.

Не злой он был хозяин, жалел Устиньку. Только, может быть, напрасно её не взяли, повеселилась бы она со всеми.

День выдался тёплый, безветренный. На торгу народу больше обычного. Лишь поспевай слушать и глядеть. Дудари и ложечники играли музыку, гусляры сказывали сказки, ряженые плясали. Ряженые всех забавней были: тело козьим мехом обмотано, на голову маска с рогами нахлобучена – козы и только.

Высокий плечистый мужик в бабьем сарафане, в камчатном платке поплыл павой, помахивая волосатой рукой. Козы вокруг него так и запрыгали:

Кафтан в дырьях – пляши шире.

Лапотки худы – играй для души.

Козы пошли вприсядку. Мужик, представлявший масленицу, вкруг себя завертелся. Сарафан мужику был короток, из-под подола торчали пестрядинные штанины. От этого народу ещё веселей.

Дорогая гостья – масленица,

Коса длинная, трёхаршинная,

Брови чёрные, наведённые.

Гусляр-потешник, перекрикивая ряженых, бросал народу загадки:

Едут бояре из города,

Торчат ноги из короба!

– Знамо, река.

Течет-течет – не вытечет,

Бежит-бежит – не выбежит. Что будет?

– Верно. Теперь загану похитрей:

– Петух! – собрался крикнуть Пантюшка, как вдруг услышал: «И-эй, и-эх, посмешу-ка всех!»

Не князь по природе,

А ходит в короне?

Пантюшка замер.

– Ордынский посланник! – закричал вдруг кто-то истошным голосом.

– Мирза! – подхватили стоявшие рядом, и толпа понесла Пантюшку к белым стенам Кремля. Изо всех сил он пытался выбиться, не до Мирзы было ему.

– Ты что, сдурел? – кричали люди, которых он двигал лотком, но не расступались. Каждый хотел посмотреть, как ордынцы будут въезжать в ворота Фроловской башни.

Ордынцы ехали не торопясь, задрав к небу головы в собольих треухах. Кони, крытые златоткаными чепраками, чинно перебирали ногами, поросшими до самых копыт короткой густой шерстью.

Если бы Пантюшка взглянул на важных послов, то увидел бы, что с двумя из них он хорошо знаком.

Но Пантюшка в их сторону не смотрел. Толпа, поравнявшись с послами, притихла, словно обмякла, и он стал пробиваться с новой силой.

– Вот медведь – поедатель мёда. Ему два года. Крохотка маленький, без кафтана и валенок. Поднесите опашень – он спляшет. За расстегаи и сочни спляшет что хочешь. – Медвежий вожак взмахнул ремённой плёткой и заиграл на дуде. – Подходите, люди, от нас не убудет. Пляши, Медоед!

Медведь поднялся на задние лапы. Вид у него был жалкий, глаза смотрели тускло, загривок торчал горбом, шерсть повис ла сосульками. Били его иль кормили недосыта – так или иначе, ему приходилось туго.

– Не тронь!

Вожак обернулся на голос. Увидев мальчонку с лотком, оторопел.

Маленькие глазки забегали по сторонам. Видно, вожак соображал, как повести себя дальше. Удрать? Сквозь толпу с медведем попробуй пробиться. Бросить медведя? Как бы не так: поилец и кормилец он. Оставалось одно – сделать вид, что ничего не случилось.

– И-эх, Пантелей! – заверещал вожак. – Здравствуй, а я – Фаддей. Подходи ближе – тебя не обижу. Раздай людям коняшек, а мы с Медоедкой спляшем.

– Отдавай медведя, вор! – Пантюшка сбросил лоток с коняшками прямо на землю и двинулся на Фаддея.

– И-эх, убьёт, и-эх, прибьёт, и-эх, медведя отберёт! – Фаддей задёргался, словно от страха, стал подпрыгивать, поджимая ноги.

– Ну и потешники. Медведя не поделили! – смеялись зрители. – Никому не приходило в голову, что борьба за медведя велась нешуточная.

– Медведь девочке принадлежит, сиротке. – Пантюшка оставил кривлявшегося Фаддея и обернулся к людям. – У неё ни отца с матерью, ни дома родного. Один Медоед, братнин подарок.

– Не слушайте, люди! – закричал Фаддей. – Ишь накидывает языком петли. Мой медведь. Хоть в Рязани спросите, хоть – в Твери. Повсюду мы побывали, людей потешали. Смеялась молодка, смеялся дед. Пляши, Медоед! – Фаддей поднёс к губам дудку.

– Погоди, – остановил его бродячий кузнец, оказавшийся среди зрителей. – Скажи-ка народу: твой медведь иль у малолетней сиротки отобран?

– Мой! Можете сродника моего спросить. Он знает.

– Позвать ярыжку, пусть разберётся, – предложил кто-то.

– Не разберётся, отберёт.

Ярыжку едва помянули, а он уже тут со своим тулумбасом и дубинкой.

– Кто ярыжного кликал?

– Вот вожак и паренёк-лоточник не поделили медведя.

– Что скажешь? – двинулся ярыжный на Фаддея.

– И-эх! – крякнул Фаддей и, порывшись в сумке, висевшей на поясе, сунул что-то ярыжному в руку.

– А ты? – ярыжный повернулся к Пантюшке.

Пантюшке дать было нечего. Зато большинство людей держало его сторону:

– Мальчонка говорит правду. По всему видать, что не врёт.

– Вернуть сиротинке медведя!

– Рассуди, ярыжный, по правде. Иль вся правда на небо взлетела, на земле кривда осталась?

Ярыжный поскрёб в затылке. Настроение толпы его озадачило.

– Спорная тяжба, – сказал он раздумчиво. – В одночасье не решить. Пусть судятся полем.

– Ты что, белены объелся, экое слово молвил? – вскинулся на ярыжку бродячий кузнец. – Посмотри, кого на поле толкаешь: парень дитя ещё, малолеток.

– А ты кто, чтобы с властью так разговаривать? – озлился ярыжный. – Власть лучше знает, кто малолеток, кто нет. Сколько тебе, парень, вёсен стукнуло?

– Пятнадцать. – Пантюшка на всякий случай накинул год.

– Видишь, пятнадцать. Не дитя он, а вьюнош. И ростом вымахал повыше того дударя, что медведя держит. Хочешь, парень, судиться полем?

– Хочу, – твёрдо сказал Пантюшка. – Правда моя.

– А ты, дударь?

– Как власть прикажет. Я власти послушный.

– Значит, так. Теперь я отведу вас к земскому дьяку. Он запишет, как надобно, и день назначит. До того дня медведь будет сидеть в подклети, как он есть спорная скотина. А коль спорят из-за скотины, то ей до суда сидеть под замком. Пошли.

Ярыжка, Пантюшка и Фаддей с Медоедом на привязи двинулись в Кремль. Толпа – за ними.

Земской приказ помещался в одной из Кремлёвских башен: вверху судил и рядил земский дьяк, внизу в подвалах томились воры и неплательщики. Помимо Земского существовал Разбойный приказ. Башня, где он помещался, прозванная в народе «Пыточной», находилась неподалёку.

ГЛАВА 9

Мирза – ордынский посланник

Как ты улусу князь учинился, от тех пор у хана в Орде не бывал, хана в очи не видел.

Из письма Едигея к Василию Дмитриевичу

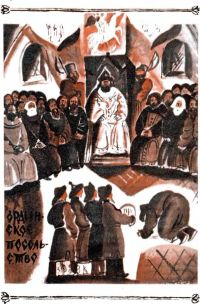

Ордынцы въехали в Кремль под низкими сводами Фроловской башни. На великокняжьем подворье им пришлось спешиться. Никто, даже они, не обладали правом подъезжать на конях к Красному крыльцу.

Бояре-встречники окружили послов молчаливой свитой, с почётом ввели во дворец, повели через тёмные сени – Большие и Малые – и многочисленные покои, расположенные в ряд. Свет скудно проникал в резные отверстия притворенных ставень. Мягкие сапоги неслышно ступали по пушистому ворсу ковров. Было так тихо, что казалось, великокняжьи хоромы вымерли.

Мирза недоуменно покосился на встречников, но те будто не приметили. В молчании двигались дальше, через новый ряд помещений.

Двери Посольской палаты распахнулись широко и торжественно. На вошедших обрушился шум. Свет ударил в глаза. От множества свечей, горевших под потолком в паникадилах, в изогнутых свечниках, прикреплённых к стенам, палата полыхала словно в огне.

Невиданным жаром сверкали расшитые блёстками скатерти. Блестели золотые и серебряные нити полавочников. Стены, расписанные травами, напоминали цветущую весеннюю степь. Золототканая парча боярских шуб переливалась, как самоцветы.

Синее, красное, жёлтое, голубое. Золото, камни, соболий и куний мех.

Под самым потолком, выше бояр, сидевших на лавках и стоявших вдоль стен, выше самого великого князя, огромный Георгий Победоносец пронзал тонким и длинным копьём извивавшегося змея.

И Русь и Орда знали: Георгий Победоносец являет собой нерушимый Московский герб.

Василий Дмитриевич сидел в резном прадедовском кресле, приподнятом над полом двумя широкими ступенями. Голову великого князя венчала шапка с алмазами и яхонтами по околышку из бобров. Плотную фигуру стягивал кафтан из турецкого атласа с золотыми травами и лазоревыми цветами. Спереди и вдоль рукавов был нашит крупный жемчуг. На шее висела тяжёлая золотая цепь.

Гордым и неприступным выглядел великий князь. Посол поклонился, сопроводив свой поклон целованием пола между ладонями.

Князь в ответ едва наклонил голову. Его кивок одинаково можно было принять и за милостивый и за небрежный.

Князь выжидал. Он хотел знать, с чем прибыл посол: с войной или миром.

– Хан, повелитель Вселенной и Всемогущий Едигей желают тебе, своему улуснику на Москве, добро здравствовать и напоминают, что пора слать дань – выход. Срок выхода истёк, – проговорил посол.

– Повелитель Вселенной и Всемогущий Едигей шлют тебе, великий Московский князь, тысяча и один поклон, – перевел толмач сказанное Мирзой.

«Мал, кривобок, а по глазам видать – хитрый старик, – подумал Василий Дмитриевич о толмаче. – И борода козлиной подобна». Василий Дмитриевич знал татарский язык и в толмаче не нуждался. Но от ордынцев это скрывал, предпочитал выслушать обоих, говоривших об одном и том же. Подобная уловка всегда приносила пользу. Вот и сейчас посол говорил задиристо, а толмач смягчал сказанное. Означало это одно: Орда пугать пугала, а нападать пока опасалась.

«Хорошо бы ещё годов десяток в мире пожить. За десять лет совсем бы окрепли, ордынские цепи бы сбросили. Да Едигей не хуже нас это понимает». Размышляя, Василий Дмитриевич перевёл взгляд с толмача на молодого ордынца с недобрым и напряжённым лицом. Молодец стоял неподвижно, как истукан. На уровне груди он держал ларчик, обитый кожей.

Полтораста лет владели Русью ордынцы, считали своим улусом. С тех самых пор, как прошёл Батый огнём и мечом по стране, обязалась Русь платить Орде выход. Так было и будет, думали в Орде. Напрасно Москва подняла голову, обрадованная победой на Куликовом поле. Кто высоко занёсся, тому тяжелей падать.

Мирза кивнул молодому ордынцу. Тот вышел вперёд, упал на оба колена и, наклонив голову до самого пола, протянул великому князю ларец.

Василий Дмитриевич не шелохнулся, не подал знака принять.

На лице посла задвигались скулы. Бояре притихли, даже ближние не всегда понимали, что руководило иными поступками князя. А он нарочно сердил посла, чтобы Орда знала: Москва ныне не та, Орды не боится, не раболепствует перед ней.