Страница:

3.5. Почему синодальный перевод Библии переименовывает алтарь в давир, а киот – в ковчег?

В современном синодальном переводе Библии, при описании храма Соломона часто употребляются слова ДАВИР и КОВЧЕГ (3 Царств б—7). Они вызывают у читателя впечатление, что тут говорится о чем-то древнем и необычном. И уж заведомо не о христианском. Крайне любопытно, что в славянской Библии, например, в Острожской [72], такие слова НЕ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ. А употребляются вместо них совсем другие. Вместо ДАВИР везде говорится ОЛТАРЬ, то есть АЛТАРЬ. А вместо КОВЧЕГ говорится КИОТ [72], (3 Царств б—7). Тем самым используется обычная ХРИСТИАНСКАЯ терминология, относящаяся к ХРИСТИАНСКИМ храмам (на это обратил наше внимание Игорь Крылов). Конечно, можно сказать, что библейские летописцы одинаковыми словами описывали как средневековые христианские, так и очень древние иудейские храмы. Но почему-то синодальных переводчиков это сильно беспокоило. Не потому ли, что единство терминологии могло навести читателя на опасные размышления? В том числе и хронологического характера. Все-таки христианская терминология в якобы древнем иудейском храме выглядит очень странной.

3.6. Почему синодальный перевод Библии скрывает, что Храм Соломона был построен из кирпича?

Само по себе возведение древнего библейского храма Соломона из кирпича на первый взгляд не выглядит удивительным. В Пятикнижии Моисея говорится о том, что израильтяне перед уходом из Египта, занимались изготовлением КИРПИЧА (Исход 5:7–8). Однако согласно нашей реконструкции под словом Египет Пятикнижие понимает не африканский Египет, а Русь-Орду. Далее, как мы уже говорили, КИРПИЧ правильной формы, скорее всего, был изобретен лишь в эпоху XV–XVI веков. Понимали это, наверное, и переводчики Библии. Иначе трудно объяснить следующий яркий факт. Сравнивая канонический синодальный перевод Библии с Острожской Библией мы обнаружили, что в синодальном переводе при описании строительства храма Соломона тщательно «замазаны» довольно четкие указания на строительство ИЗ КИРПИЧА. А в Острожской Библии эти указания явно присутствуют. Причем видно, что в то время кирпич правильной формы был еще недавним изобретением.

Начнем с довольно туманного места синодального перевода Библии, относящегося к храму Соломона: «Когда строился храм, на строение употребляемы были ОБТЕСАННЫЕ КАМНИ; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его» (3 Царств 6:7).

Отсюда сразу следует, что строительные блоки храма были удивительно правильной формы. Их не надо было даже подтесывать, подгонять друг к другу! Но ведь при любых КАМЕННЫХ РАБОТАХ без тесла, конечно, не обойтись. Как бы ни были хорошо обтесаны камни в далекой каменоломне, их все равно приходится подтесывать. А тут – ничего подобного. И это, конечно, поразило библейского летописца. Следовательно, для него такой способ строительства был чем-то новым и необычным. Возникает впечатление, что здесь описано строительство ИЗ КИРПИЧА. Единственное, что портит это впечатление, это что в синодальном переводе кирпич назван ОБТЕСАННЫМ КАМНЕМ. Кирпич не обтесывается, а формуется и обжигается. Обратимся к Острожской Библии.

Вот как звучит это место в ней: «И храму зиждему сущу камнием НЕСЕЧЕНЫМ единацем яко приношашеся, млат же, и теслица, и всех делных желез не слышася в храме егда здаша» [72], 3 Царств 6. Современным языком это звучит так: «И когда строился храм из камня НЕВЫСЕЧЕННОГО, ОДИНАКОВОГО [уже] когда [его] приносили, ни молота, ни тесла, ни всех железных орудий не слышалось в храме, когда [его] строили».

То есть храм был построен из НЕСЕЧЕНЫХ, ЕДИНООБРАЗНЫХ камней. Что такое НЕСЕЧЕНЫЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ камень? Скорее всего – КИРПИЧ.

И тогда становится понятным, почему «не было слышно тесла» на строительной площадке. Кирпич клали, как это делают и сегодня, без молотка и без тесла. Ряд за рядом, скрепляя цементом. Библейский летописец, привыкший в «громкому» каменному строительству, был явно поражен относительной тишиной, царившей вокруг возводимого храма Соломона. И было это, по нашей реконструкции, в Стамбуле

XVI века, когда при султане Сулеймане (Солимане) Великолепном, возводили христианский храм Святой Софии, то есть Большую Софию. Возводили ИЗ КИРПИЧА. Как он стоит и сегодня. В кладке его стен кое-где использованы каменные блоки, но в основном он сложен из кирпича. Это хорошо видно и сегодня по тем участкам стен, на которых штукатурка отсутствует, рис. 1.16. Известно, что и купол Большой Софии построен из кирпича: «ГИГАНТСКИЙ КУПОЛ, построенный из легкого КИРПИЧА с острова Родос» [90], с. 43. И далее: «Все эти КИРПИЧИ были расположены правильными рядами» [41], с. 111.

Начнем с довольно туманного места синодального перевода Библии, относящегося к храму Соломона: «Когда строился храм, на строение употребляемы были ОБТЕСАННЫЕ КАМНИ; ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его» (3 Царств 6:7).

Отсюда сразу следует, что строительные блоки храма были удивительно правильной формы. Их не надо было даже подтесывать, подгонять друг к другу! Но ведь при любых КАМЕННЫХ РАБОТАХ без тесла, конечно, не обойтись. Как бы ни были хорошо обтесаны камни в далекой каменоломне, их все равно приходится подтесывать. А тут – ничего подобного. И это, конечно, поразило библейского летописца. Следовательно, для него такой способ строительства был чем-то новым и необычным. Возникает впечатление, что здесь описано строительство ИЗ КИРПИЧА. Единственное, что портит это впечатление, это что в синодальном переводе кирпич назван ОБТЕСАННЫМ КАМНЕМ. Кирпич не обтесывается, а формуется и обжигается. Обратимся к Острожской Библии.

Вот как звучит это место в ней: «И храму зиждему сущу камнием НЕСЕЧЕНЫМ единацем яко приношашеся, млат же, и теслица, и всех делных желез не слышася в храме егда здаша» [72], 3 Царств 6. Современным языком это звучит так: «И когда строился храм из камня НЕВЫСЕЧЕННОГО, ОДИНАКОВОГО [уже] когда [его] приносили, ни молота, ни тесла, ни всех железных орудий не слышалось в храме, когда [его] строили».

То есть храм был построен из НЕСЕЧЕНЫХ, ЕДИНООБРАЗНЫХ камней. Что такое НЕСЕЧЕНЫЙ ЕДИНООБРАЗНЫЙ камень? Скорее всего – КИРПИЧ.

И тогда становится понятным, почему «не было слышно тесла» на строительной площадке. Кирпич клали, как это делают и сегодня, без молотка и без тесла. Ряд за рядом, скрепляя цементом. Библейский летописец, привыкший в «громкому» каменному строительству, был явно поражен относительной тишиной, царившей вокруг возводимого храма Соломона. И было это, по нашей реконструкции, в Стамбуле

XVI века, когда при султане Сулеймане (Солимане) Великолепном, возводили христианский храм Святой Софии, то есть Большую Софию. Возводили ИЗ КИРПИЧА. Как он стоит и сегодня. В кладке его стен кое-где использованы каменные блоки, но в основном он сложен из кирпича. Это хорошо видно и сегодня по тем участкам стен, на которых штукатурка отсутствует, рис. 1.16. Известно, что и купол Большой Софии построен из кирпича: «ГИГАНТСКИЙ КУПОЛ, построенный из легкого КИРПИЧА с острова Родос» [90], с. 43. И далее: «Все эти КИРПИЧИ были расположены правильными рядами» [41], с. 111.

3.7. Строительные леса вокруг Храма Соломона

Как строили большие здания в «древности»? Считается, что строительных лесов тогда еще не было, это позднее изобретение. Считается также, что храм Святой Софии был построен (в последний, третий раз) якобы в VI веке при Юстиниане за «фантастически короткий срок» – всего лишь за пять лет [90], с. 42. Об этом строительстве комментаторы говорят так. «Трудно поверить, что при том уровне технического оснащения, который тогда (якобы в VI веке – Авт.) существовал, десять тысяч рабочих построили этот громадный собор всего за пять лет. ВМЕСТО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСОВ они использовали при строительстве земляные валы, как египтяне при постройке пирамид» [90], с. 42.

Конечно, если строительных лесов не было, то такая скорость сооружения может показаться «фантастической». Но так ли это? Мы уже высказали мысль, что Святую Софию возвели на самом деле в XVI веке. А поэтому при ее строительстве НЕСОМНЕННО должны были использоваться СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА. Кстати, мечеть в Стамбуле, приписываемую сегодня Сулейману, как считается, строили якобы с 1550 по 1557 годы – то есть всего около семи лет. Это близко к пяти годам строительства Святой Софии «при Юстиниане».

Любопытно посмотреть, а что скажет на этот счет Библия? Расскажет ли она о СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСАХ вокруг иудейского храма Соломона? Раз их не знали якобы в VI веке, то уж, наверное, их и в помине не должно было быть в глубочайшей древности X века ДО н. э. В синодальном, отредактированном переводе Библии, как мы догадываемся, напрасно искать откровенного рассказа о строительных лесах вокруг храма Соломона. Вот что мы читаем: «И пристроил ко всему храму БОКОВЫЕ КОМНАТЫ вышиною в пять локтей; ОНИ ПРИКРЕПЛЕНЫ БЫЛИ К ХРАМУ ПОСРЕДСТВОМ КЕДРОВЫХ БРЕВЕН» (3 Царств 6:10).

Не очень понятно, как ко всему храму посредством БРЕВЕН можно присоединить какие-то загадочные «боковые комнаты». Придется снова обратиться к Острожской Библии. Она говорит следующее: «И СОТВОРИ ВЯЗАНИЯ ОКРЕСТ ВСЕГО ХРАМА, пять лакот в высоту его, И СНЯ ВЯЗАНИЯ ДРЕВОМ КЕДРОВЫМ» [72], 3 Царств 6. То есть совершенно ясно сказано, что вокруг всего храма были СДЕЛАНЫ ВЯЗАНИЯ ИЗ КЕДРОВОГО ДЕРЕВА, а потом эти ВЯЗАНИЯ БЫЛИ СНЯТЫ. Спрашивается, что это такое? Нам кажется, что здесь достаточно четко и недвусмысленно описаны СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА. Из кедрового дерева, как мы узнаем.

Упоминание о строительных лесах в Библии хорошо объясняется нашей реконструкцией, поскольку возведение храма Соломона, то есть храма Святой Софии в Стамбуле в XVI веке, конечно, производилось уже при помощи строительных лесов. Потому и возвели довольно быстро, за пять или семь лет. Между прочим, турецкий историк XIX века Джелал Эссад сообщает, что при реставрации Святой Софии – якобы в VI веке – все-таки использовались СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА [41], с. 116. Хотя, как мы видели, современные комментаторы с этим не согласны и говорят, что вместо лесов использовались насыпные земляные валы [90], с. 42. По-видимому, Джелал Эссад прав. Нужно только заменить VI век на XVI век, то есть сдвинуть дату вверх примерно на тысячу лет, на величину одного из трех основных хронологических сдвигов.

Конечно, если строительных лесов не было, то такая скорость сооружения может показаться «фантастической». Но так ли это? Мы уже высказали мысль, что Святую Софию возвели на самом деле в XVI веке. А поэтому при ее строительстве НЕСОМНЕННО должны были использоваться СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА. Кстати, мечеть в Стамбуле, приписываемую сегодня Сулейману, как считается, строили якобы с 1550 по 1557 годы – то есть всего около семи лет. Это близко к пяти годам строительства Святой Софии «при Юстиниане».

Любопытно посмотреть, а что скажет на этот счет Библия? Расскажет ли она о СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСАХ вокруг иудейского храма Соломона? Раз их не знали якобы в VI веке, то уж, наверное, их и в помине не должно было быть в глубочайшей древности X века ДО н. э. В синодальном, отредактированном переводе Библии, как мы догадываемся, напрасно искать откровенного рассказа о строительных лесах вокруг храма Соломона. Вот что мы читаем: «И пристроил ко всему храму БОКОВЫЕ КОМНАТЫ вышиною в пять локтей; ОНИ ПРИКРЕПЛЕНЫ БЫЛИ К ХРАМУ ПОСРЕДСТВОМ КЕДРОВЫХ БРЕВЕН» (3 Царств 6:10).

Не очень понятно, как ко всему храму посредством БРЕВЕН можно присоединить какие-то загадочные «боковые комнаты». Придется снова обратиться к Острожской Библии. Она говорит следующее: «И СОТВОРИ ВЯЗАНИЯ ОКРЕСТ ВСЕГО ХРАМА, пять лакот в высоту его, И СНЯ ВЯЗАНИЯ ДРЕВОМ КЕДРОВЫМ» [72], 3 Царств 6. То есть совершенно ясно сказано, что вокруг всего храма были СДЕЛАНЫ ВЯЗАНИЯ ИЗ КЕДРОВОГО ДЕРЕВА, а потом эти ВЯЗАНИЯ БЫЛИ СНЯТЫ. Спрашивается, что это такое? Нам кажется, что здесь достаточно четко и недвусмысленно описаны СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА. Из кедрового дерева, как мы узнаем.

Упоминание о строительных лесах в Библии хорошо объясняется нашей реконструкцией, поскольку возведение храма Соломона, то есть храма Святой Софии в Стамбуле в XVI веке, конечно, производилось уже при помощи строительных лесов. Потому и возвели довольно быстро, за пять или семь лет. Между прочим, турецкий историк XIX века Джелал Эссад сообщает, что при реставрации Святой Софии – якобы в VI веке – все-таки использовались СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА [41], с. 116. Хотя, как мы видели, современные комментаторы с этим не согласны и говорят, что вместо лесов использовались насыпные земляные валы [90], с. 42. По-видимому, Джелал Эссад прав. Нужно только заменить VI век на XVI век, то есть сдвинуть дату вверх примерно на тысячу лет, на величину одного из трех основных хронологических сдвигов.

3.8. Каменотесы или дровосеки работали на строительстве Храма Соломона?

Надо полагать, на такой большой стройке работали как каменотесы, так и дровосеки. Но если бы храм был каменным, то тогда, конечно, потребовалось бы огромное количество КАМЕНОТЕСОВ. А вот если храм строился из кирпича, то в основном обслуживать строительство должны были ДРОВОСЕКИ. Кирпич нужно было обжигать, для чего нужно много дров. Кроме того, для строительных лесов опять-таки нужно было много бревен. Острожская Библия при описании различного рода работ, необходимых для строительства храма Соломона, в наибольшем числе – восемьдесят тысяч – упоминает неких ЛЮДЕЙ, СЕКУЩИХ В ГОРЕ [72], 3 Царств 5:15. А синодальный перевод в этом месте утверждает, что это было «восемьдесят тысяч КАМЕНОСЕКОВ В ГОРАХ» (3 Царств 5:15). Однако в другом месте, в начале главы 3, Острожская Библия уже совершенно четко сообщает: «восемьдесят тысяч секущих в горе ДРЕВО» [72], 3 Царств 3. То есть ясно сказано о большом количестве ДРОВОСЕКОВ В ГОРАХ, заготавливавших ЛЕС, необходимый при строительстве. Теперь картина становится вполне понятной. Около 80000 дровосеков в горах заготавливают лес, который затем используется при обжиге огромной массы кирпичей и для строительных лесов храма Соломона.

А синодальный перевод здесь опять рассуждает о «каменосеках в горах». Кстати – перенося этот фрагмент из главы 3 в главу 2 третьей книги Царств (3 Царств 2:35).

Мы вновь натолкнулись на следы довольно тенденциозной обработки Библии поздними редакторами XVII–XVIII веков. Они, похоже, старательно затушевывали «деревянные и кирпичные следы» и заменяли их на «каменные». Почему? Не потому ли, что, наверное, трудно найти в Палестине, – куда хронологи XVII–XVIII веков ошибочно отнесли храм Соломона, – столько лесов, чтобы обеспечить работой восемьдесят тысяч лесорубов на протяжении нескольких лет? Ведь из описания Острожской Библии становится понятным, что храм Соломона строился в городе, ВОКРУГ КОТОРОГО В ГОРАХ БЫЛО МНОГО ЛЕСА. И действительно, ВОКРУГ СТАМБУЛА – МНОГО ЛЕСА.

А синодальный перевод здесь опять рассуждает о «каменосеках в горах». Кстати – перенося этот фрагмент из главы 3 в главу 2 третьей книги Царств (3 Царств 2:35).

Мы вновь натолкнулись на следы довольно тенденциозной обработки Библии поздними редакторами XVII–XVIII веков. Они, похоже, старательно затушевывали «деревянные и кирпичные следы» и заменяли их на «каменные». Почему? Не потому ли, что, наверное, трудно найти в Палестине, – куда хронологи XVII–XVIII веков ошибочно отнесли храм Соломона, – столько лесов, чтобы обеспечить работой восемьдесят тысяч лесорубов на протяжении нескольких лет? Ведь из описания Острожской Библии становится понятным, что храм Соломона строился в городе, ВОКРУГ КОТОРОГО В ГОРАХ БЫЛО МНОГО ЛЕСА. И действительно, ВОКРУГ СТАМБУЛА – МНОГО ЛЕСА.

3.9. Турецкие султаны XV–XVII веков молились в Храме Святой Софии среди золотых икон

Сегодня в мусульманских храмах и мечетях строго запрещены изображения людей и животных. Считается, что запрет этот возник очень давно и в эпоху завоевания Константинополя османы-атаманы ему уже неукоснительно следовали.

В этом смысле мусульмане являются истовыми иконоборцами. Это хорошо известно из истории ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ВЕКОВ, и сегодня никто не сомневается, будто в мусульманстве ТАК БЫЛО ВСЕГДА. Но верно ли это? Если так, то естественно ожидать, что султан Магомет II, захватив Царь-Град в 1453 году и превратив многие христианские храмы в мечети, уничтожил или скрыл (например, заштукатурил) многочисленные иконы и роспись, покрывавшую их стены. В первую очередь именно этим, как считается, он превратил христианские соборы в мусульманские мечети.

Рис. 1.20. Внутренний вид храма Малой Софии, построенного Юстинианом якобы в VI веке. Взято из [110], с. 71

Рис. 1.20. Внутренний вид храма Малой Софии, построенного Юстинианом якобы в VI веке. Взято из [110], с. 71

И в самом деле, если вы СЕГОДНЯ зайдете в какую-нибудь турецкую мечеть в Стамбуле, переделанную из христианского храма, то никаких фресок, мозаик или других христианских изображений вы там не увидите. Все это уничтожено или заштукатурено. А поверх штукатурки в лучшем случае нарисован растительный или просто геометрический орнамент. См., например, рис. 1.20 на котором показано современное состояние бывшего христианского храма Малой Святой Софии. Сегодня этот храм переделан в мечеть. Все христианские изображения на его стенах исчезли. Большой строгостью в указанном смысле отличается и мечеть, приписываемая сегодня Сулейману (Солиману) Великолепному, рис. 1.21.

Возникает вопрос. Когда же НА САМОМ ДЕЛЕ были заштукатурены христианские изображения в храмах Стамбула? Например – в ГЛАВНОМ ХРИСТИАНСКОМ ХРАМЕ – Большой Софии?

Ответ на этот вопрос известен. Сразу скажем, что это произошло отнюдь не в XV веке, совсем не вскоре после захвата Константинополя, как, вероятно, подумал читатель. Стены Святой Софии были впервые заштукатурены лишь В СЕРЕДИНЕ СЕМНАДЦАТОГО ИЛИ ДАЖЕ В СЕРЕДИНЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА [102], с. 20, [101], с. 64. Этот ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ с точки зрения укоренившихся сегодня предрассудков факт ХОРОШО ИЗВЕСТЕН стамбульским историкам. Правда, говорят они об этом очень неохотно. Но все же ГОВОРЯТ, и мы должны быть благодарны им за это. А именно, при описании истории храма Святой Софии сообщается следующее: «Преобразование св. Софии в мечеть было произведено С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ к зданию… На месте амвона была водружена кафедра и михраб для молитв… Но ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ И МОЗАИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ ОСТАЛИСЬ НЕТРОНУТЫМИ (! – Авт.); БЫЛИ ДАЖЕ СОХРАНЕНЫ НЕКОТОРЫЕ МОЗАИКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЮДЕЙ» [27], с. 13.

Согласно хронологической таблице перестроек и других изменений в храме Святой Софии, ВНУТРЕННИЕ ХРИСТИАНСКИЕ МОЗАИКИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ ШТУКАТУРКОЙ ЛИШЬ ОКОЛО 1750 ГОДА, то есть в середине ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА [101], с. 64.

Рис. 1.21. Внутренний вид мечети, приписываемой сегодня Сулейману Великолепному. Почти вся поверхность стен не несет на себе никаких изображений. Строгий мусульманский стиль. Даже те отдельные узоры, которые видны в кругах, это в действительности НАДПИСИ на арабском языке. Взято из [110], с. 62

Рис. 1.21. Внутренний вид мечети, приписываемой сегодня Сулейману Великолепному. Почти вся поверхность стен не несет на себе никаких изображений. Строгий мусульманский стиль. Даже те отдельные узоры, которые видны в кругах, это в действительности НАДПИСИ на арабском языке. Взято из [110], с. 62

Другое исследование по истории Святой Софии утверждает, что «НЕСМОТРЯ НА МУСУЛЬМАНСКИЙ ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОН (Магомет II – Авт.) СОХРАНИЛ МНОЖЕСТВО ХРИСТИАНСКИХ МОЗАИК, ВКЛЮЧАЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ С МЛАДЕНЦЕМ НА АПСИДЕ. ЭТА МОЗАИКА НЕ БЫЛА ЗАШТУКАТУРЕНА ВПЛОТЬ ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА» [102], с. 20. Впрочем, в переработанном новом издании [101] той же книги, сказано более четко: «Богородица с младенцем Христом и архангелы БЫЛИ ЗАШТУКАТУРЕНЫ В ПРАВЛЕНИЕ МАХМУТА I (1730–1754)» [101], с. 43. Говорится также, что некоторые другие мозаики были закрыты в начале XVII века, в правление Ахмета I (1603–1619).

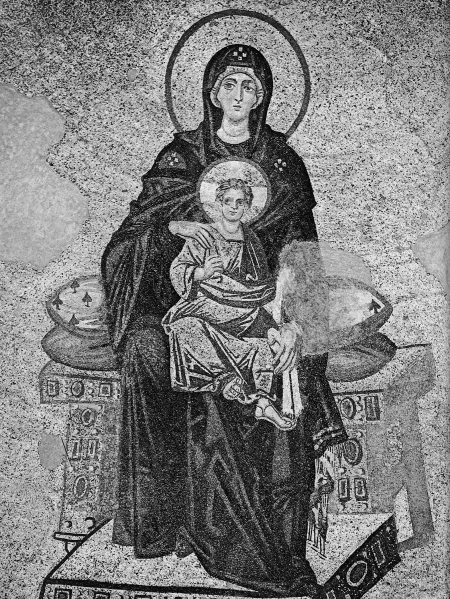

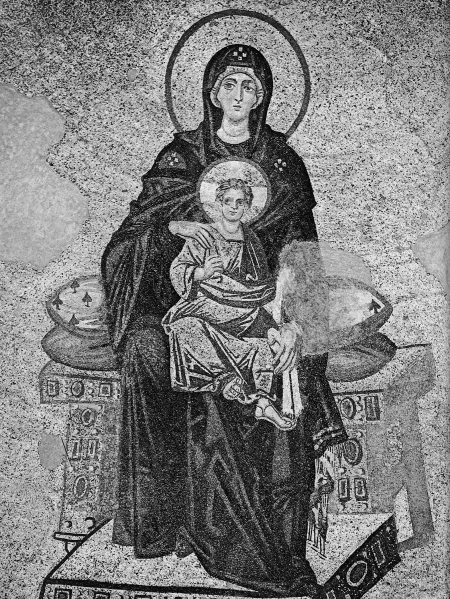

Мы приводим эту замечательную христианскую мозаику Богородицы на рис. 1.22. Золото, драгоценные камни. Причем, повторим, это лишь незначительные остатки былой золотой роскоши Большой Софии.

Так или иначе, но становится очевидно, что по крайней мере до начала XVII века, а может быть и позже, храм Большой Софии, В КОТОРОМ УЖЕ МНОГО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ МОЛИЛИСЬ СУЛТАНЫ, ТАК И НЕ ИЗМЕНИЛ СВОЕГО ОБЛИКА ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА. Другими словами, стамбульские султаны вплоть до XVII века, а может быть даже до XVIII века, МОЛИЛИСЬ В ХРИСТИАНСКОМ ХРАМЕ! Это совершенно не укладывается во внушенные нам предрассудки об истории османов-атаманов. Но прекрасно отвечает нашей реконструкции, согласно которой османы-атаманы пришли в Турцию в XV веке из Руси-Орды, были христианами, молились в христианских храмах, никакой штукатуркой христианские иконы не покрывали. А все крупные изменения в их обрядности, – по крайней мере, связанные с иконоборчеством, – возобладали лишь в эпоху XVII–XVIII веков. Поэтому султан Сулейман Великолепный XVI века, скорее всего, строил именно ХРИСТИАНСКИЙ храм Большой Софии. Нам же предлагают сегодня считать, что он молился в соборе Святой Софии перед христианскими иконами, а в то же время строил другой мусульманский храм-мечеть («мечеть Сулеймана») в сверхстрогом мусульманско-иконоборческом духе. Иначе говоря, нам предлагают думать, будто великий султан – да и не он один! – жил двойной жизнью: одной рукой возводил строгую мусульманскую мечеть, а другой – крестился по христиански перед христианскими иконами.

Да и вообще в скалигеровской «истории» не только великие султаны Стамбула якобы живут двойной жизнью. Абсолютно то же самое, оказывается, делают и крымские ханы. Будучи МУСУЛЬМАНАМИ, они преспокойно молятся в ХРИСТИАНСКИХ церквях!

Рис. 1.22. Знаменитая мозаика с изображением Богородицы в храме Большой Софии, на куполе, над алтарем. Выложена по золоту. Как и другие мозаики на куполе. Взято из [101], с. 50. См. также [102], с. 13

Рис. 1.22. Знаменитая мозаика с изображением Богородицы в храме Большой Софии, на куполе, над алтарем. Выложена по золоту. Как и другие мозаики на куполе. Взято из [101], с. 50. См. также [102], с. 13

Вот, например, что пишут сами историки об известном ПРАВОСЛАВНОМ Успенском монастыре в Крыму: «В конце XV века после захвата Крыма турками в 1475 г. Успенский монастырь стал резиденцией митрополита, центром ПРАВОСЛАВИЯ в Крыму… По изложению… Андрея Лызлова: «Некогда ХАН КРЫМСКИЙ Ачи-Гирей, воююгце против супостат своих, просил помощи от ПРЕСВЯТЫЕ БОГОРОДИЦЫ (в Успенском монастыре), обещающе знаменитое приношение и ЧЕСТЬ ОБРАЗУ ЕЕ ВОЗДАТИ и творяще тако: егда бы откуда с корыстию и победою возвращашеся, тогда… накупивши ВОСКУ И СВЕГЦ СДЕЛАВШИ И ПОСТАВЛЯШЕ ТАМО ЧЕРЕЗ ЦЕЛЫЙ ГОД, ЕЖЕ И НАСЛЕДНИКИ ЕГО, КРЫМСКИЕ ХАНЫ МНОГАЖДЫ ТВОРЯХУ» («Бахчисарайский историко-культурный заповедник: путеводитель». Ред. сост. Ю. М. Магаричев. Симферополь, Таврия, 1995, с. 38). См. также [65]. Это поразительно. Мусульманские крымские ханы еще в XV–XVI веках, оказывается, поклонялись христианской Богородице!

Зададим вопрос: много ли ГОРЯЩИХ ВОСКОВЫХ СВЕЧЕЙ видели читатели в современных мусульманских МЕЧЕТЯХ? Не говоря уж о ВОСКОВЫХ СВЕЧАХ ПЕРЕД ИКОНАМИ? Ни одной. А В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ ДО СИХ ПОР ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОСТОЯННО.

Кстати, само ХРИСТИАНСКОЕ название храма – Святая София – почему-то ничуть не смущало османов-атаманов. А почему? Ведь они якобы были мусульманами и, превратив храм в мечеть, должны были изменить и название храма. Ведь в мусульманстве НЕТ СВЯТОЙ СОФИИ. Это – христианское название. Современные комментаторы вынуждены отметить этот факт, но никакого удовлетворительного объяснения предложить не могут [101], с. 43.

В этом смысле мусульмане являются истовыми иконоборцами. Это хорошо известно из истории ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ВЕКОВ, и сегодня никто не сомневается, будто в мусульманстве ТАК БЫЛО ВСЕГДА. Но верно ли это? Если так, то естественно ожидать, что султан Магомет II, захватив Царь-Град в 1453 году и превратив многие христианские храмы в мечети, уничтожил или скрыл (например, заштукатурил) многочисленные иконы и роспись, покрывавшую их стены. В первую очередь именно этим, как считается, он превратил христианские соборы в мусульманские мечети.

И в самом деле, если вы СЕГОДНЯ зайдете в какую-нибудь турецкую мечеть в Стамбуле, переделанную из христианского храма, то никаких фресок, мозаик или других христианских изображений вы там не увидите. Все это уничтожено или заштукатурено. А поверх штукатурки в лучшем случае нарисован растительный или просто геометрический орнамент. См., например, рис. 1.20 на котором показано современное состояние бывшего христианского храма Малой Святой Софии. Сегодня этот храм переделан в мечеть. Все христианские изображения на его стенах исчезли. Большой строгостью в указанном смысле отличается и мечеть, приписываемая сегодня Сулейману (Солиману) Великолепному, рис. 1.21.

Возникает вопрос. Когда же НА САМОМ ДЕЛЕ были заштукатурены христианские изображения в храмах Стамбула? Например – в ГЛАВНОМ ХРИСТИАНСКОМ ХРАМЕ – Большой Софии?

Ответ на этот вопрос известен. Сразу скажем, что это произошло отнюдь не в XV веке, совсем не вскоре после захвата Константинополя, как, вероятно, подумал читатель. Стены Святой Софии были впервые заштукатурены лишь В СЕРЕДИНЕ СЕМНАДЦАТОГО ИЛИ ДАЖЕ В СЕРЕДИНЕ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА [102], с. 20, [101], с. 64. Этот ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ с точки зрения укоренившихся сегодня предрассудков факт ХОРОШО ИЗВЕСТЕН стамбульским историкам. Правда, говорят они об этом очень неохотно. Но все же ГОВОРЯТ, и мы должны быть благодарны им за это. А именно, при описании истории храма Святой Софии сообщается следующее: «Преобразование св. Софии в мечеть было произведено С БОЛЬШИМ УВАЖЕНИЕМ к зданию… На месте амвона была водружена кафедра и михраб для молитв… Но ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ И МОЗАИКИ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ ОСТАЛИСЬ НЕТРОНУТЫМИ (! – Авт.); БЫЛИ ДАЖЕ СОХРАНЕНЫ НЕКОТОРЫЕ МОЗАИКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЮДЕЙ» [27], с. 13.

Согласно хронологической таблице перестроек и других изменений в храме Святой Софии, ВНУТРЕННИЕ ХРИСТИАНСКИЕ МОЗАИКИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ ШТУКАТУРКОЙ ЛИШЬ ОКОЛО 1750 ГОДА, то есть в середине ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА [101], с. 64.

Другое исследование по истории Святой Софии утверждает, что «НЕСМОТРЯ НА МУСУЛЬМАНСКИЙ ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОН (Магомет II – Авт.) СОХРАНИЛ МНОЖЕСТВО ХРИСТИАНСКИХ МОЗАИК, ВКЛЮЧАЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ С МЛАДЕНЦЕМ НА АПСИДЕ. ЭТА МОЗАИКА НЕ БЫЛА ЗАШТУКАТУРЕНА ВПЛОТЬ ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕМНАДЦАТОГО ВЕКА» [102], с. 20. Впрочем, в переработанном новом издании [101] той же книги, сказано более четко: «Богородица с младенцем Христом и архангелы БЫЛИ ЗАШТУКАТУРЕНЫ В ПРАВЛЕНИЕ МАХМУТА I (1730–1754)» [101], с. 43. Говорится также, что некоторые другие мозаики были закрыты в начале XVII века, в правление Ахмета I (1603–1619).

Мы приводим эту замечательную христианскую мозаику Богородицы на рис. 1.22. Золото, драгоценные камни. Причем, повторим, это лишь незначительные остатки былой золотой роскоши Большой Софии.

Так или иначе, но становится очевидно, что по крайней мере до начала XVII века, а может быть и позже, храм Большой Софии, В КОТОРОМ УЖЕ МНОГО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ МОЛИЛИСЬ СУЛТАНЫ, ТАК И НЕ ИЗМЕНИЛ СВОЕГО ОБЛИКА ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА. Другими словами, стамбульские султаны вплоть до XVII века, а может быть даже до XVIII века, МОЛИЛИСЬ В ХРИСТИАНСКОМ ХРАМЕ! Это совершенно не укладывается во внушенные нам предрассудки об истории османов-атаманов. Но прекрасно отвечает нашей реконструкции, согласно которой османы-атаманы пришли в Турцию в XV веке из Руси-Орды, были христианами, молились в христианских храмах, никакой штукатуркой христианские иконы не покрывали. А все крупные изменения в их обрядности, – по крайней мере, связанные с иконоборчеством, – возобладали лишь в эпоху XVII–XVIII веков. Поэтому султан Сулейман Великолепный XVI века, скорее всего, строил именно ХРИСТИАНСКИЙ храм Большой Софии. Нам же предлагают сегодня считать, что он молился в соборе Святой Софии перед христианскими иконами, а в то же время строил другой мусульманский храм-мечеть («мечеть Сулеймана») в сверхстрогом мусульманско-иконоборческом духе. Иначе говоря, нам предлагают думать, будто великий султан – да и не он один! – жил двойной жизнью: одной рукой возводил строгую мусульманскую мечеть, а другой – крестился по христиански перед христианскими иконами.

Да и вообще в скалигеровской «истории» не только великие султаны Стамбула якобы живут двойной жизнью. Абсолютно то же самое, оказывается, делают и крымские ханы. Будучи МУСУЛЬМАНАМИ, они преспокойно молятся в ХРИСТИАНСКИХ церквях!

Вот, например, что пишут сами историки об известном ПРАВОСЛАВНОМ Успенском монастыре в Крыму: «В конце XV века после захвата Крыма турками в 1475 г. Успенский монастырь стал резиденцией митрополита, центром ПРАВОСЛАВИЯ в Крыму… По изложению… Андрея Лызлова: «Некогда ХАН КРЫМСКИЙ Ачи-Гирей, воююгце против супостат своих, просил помощи от ПРЕСВЯТЫЕ БОГОРОДИЦЫ (в Успенском монастыре), обещающе знаменитое приношение и ЧЕСТЬ ОБРАЗУ ЕЕ ВОЗДАТИ и творяще тако: егда бы откуда с корыстию и победою возвращашеся, тогда… накупивши ВОСКУ И СВЕГЦ СДЕЛАВШИ И ПОСТАВЛЯШЕ ТАМО ЧЕРЕЗ ЦЕЛЫЙ ГОД, ЕЖЕ И НАСЛЕДНИКИ ЕГО, КРЫМСКИЕ ХАНЫ МНОГАЖДЫ ТВОРЯХУ» («Бахчисарайский историко-культурный заповедник: путеводитель». Ред. сост. Ю. М. Магаричев. Симферополь, Таврия, 1995, с. 38). См. также [65]. Это поразительно. Мусульманские крымские ханы еще в XV–XVI веках, оказывается, поклонялись христианской Богородице!

Зададим вопрос: много ли ГОРЯЩИХ ВОСКОВЫХ СВЕЧЕЙ видели читатели в современных мусульманских МЕЧЕТЯХ? Не говоря уж о ВОСКОВЫХ СВЕЧАХ ПЕРЕД ИКОНАМИ? Ни одной. А В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ ДО СИХ ПОР ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОСТОЯННО.

Кстати, само ХРИСТИАНСКОЕ название храма – Святая София – почему-то ничуть не смущало османов-атаманов. А почему? Ведь они якобы были мусульманами и, превратив храм в мечеть, должны были изменить и название храма. Ведь в мусульманстве НЕТ СВЯТОЙ СОФИИ. Это – христианское название. Современные комментаторы вынуждены отметить этот факт, но никакого удовлетворительного объяснения предложить не могут [101], с. 43.

3.10. Кто из османских султанов украшал Святую Софию и чем именно

Отказывая султану Сулейману Великолепному в возведении храма Большой Софии в XVI веке, современные историки все же вынуждены связывать его имя с этим христианским храмом. Оказывается, например, что Сулейман поставил в Большой Софии ОГРОМНЫЕ ПОДСВЕЧНИКИ, которые до сих пор стоят там по обеим сторонам алтаря. «Огромные подсвечники по обеим его сторонам были переданы в дар султаном Сулейманом I» [90], с. 45. Может быть, кое-кто и был бы рад замолчать этот факт и скрыть его, по возможности. Например, лукаво приписать подсвечники Юстиниану, отодвинув их – как и весь храм Софии – в VI век. Уж если такой огромный храм успешно сослали в VI век, то что уж говорить о подсвечниках. Так почему же их туда не отправили? Скорее всего, по той простой причине, что «надпись на них ВОСХВАЛЯЕТ СУЛТАНА СУЛЕЙМАНА» [101], с. 43. Пришлось, скрепя сердце, оставить подсвечники в XVI веке.

Впрочем, подсвечниками участие Сулеймана Великолепного в украшении Большой Софии не ограничивается. Оказывается, что именно при нем был позолочен полумесяц на вершине Большой Софии [27], с. 13. Но ведь как нас убеждают, крест на Большой Софии был заменен на полумесяц сразу же, при Магомете II. То есть около 1453 года. Неужели этот новый полумесяц позолотили лишь спустя СТО ЛЕТ при Сулеймане Великолепном? Сообщается, что при этом его покрыли «ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ ТЫСЯЧАМИ РАСПЛАВЛЕННЫХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ» [105], с. 15. Золота не жалели. По нашему мнению, султан Сулейман установил на Большой Софии позолоченный полумесяц (или крест) СРАЗУ ЖЕ, в момент ее постройки в XVI веке. Кстати, хронологическая таблица строительства в Большой Софии, приведенная в [101], ясно показывает, что после взятия Царь-Града в 1453 году и вплоть до 1566 года османы-атаманы якобы НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ В БОЛЬШОЙ СОФИИ [101], с. 64. А потом, в конце XVI века, якобы спохватились и начали ее богато украшать и достраивать. Согласно нашей реконструкции, тут все ясно. Реальное строительство Большой Софии в середине XVI века позже лукаво объявили «строительством мечети Сулеймана». А потому вычеркнули из хронологии Большой Софии. Сохранились лишь отрывочные сведения о ее якобы «достройке» османами-атаманами в конце XVI века.

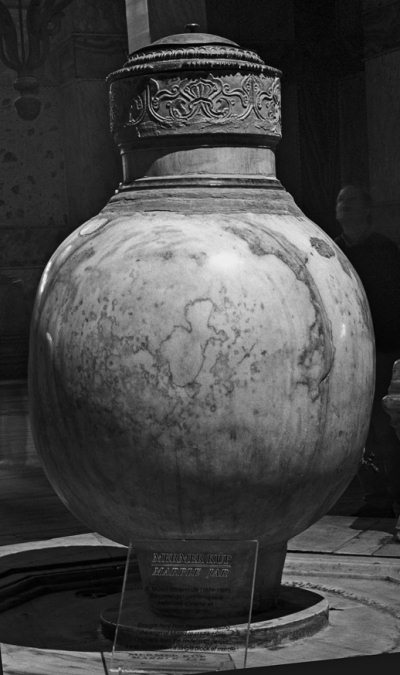

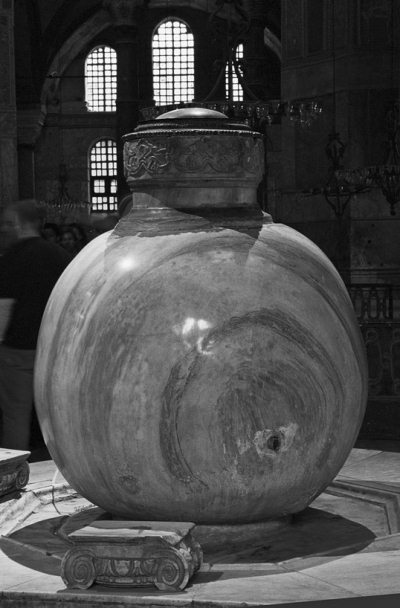

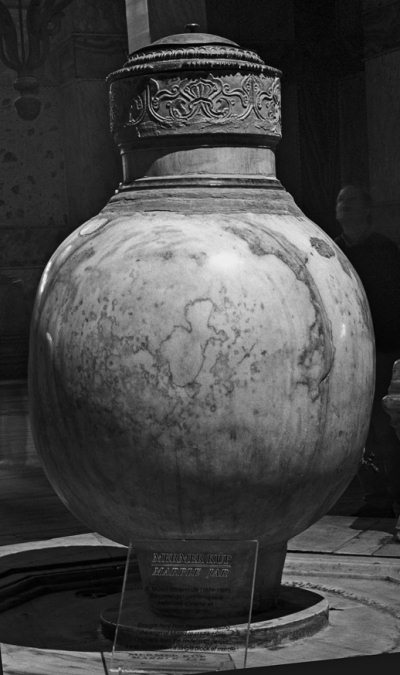

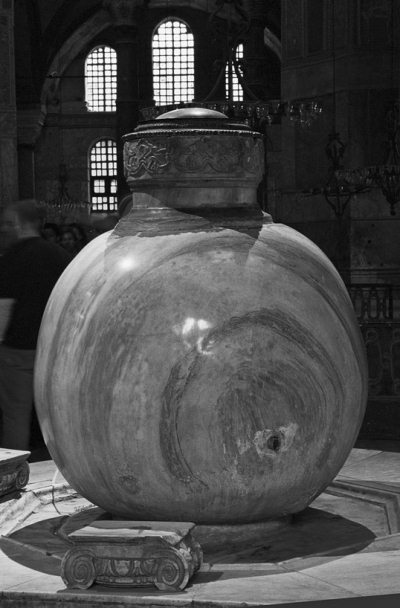

Наследники Сулеймана Великолепного не забывали о Большой Софии, продолжали охранять ее и оберегать. В 1573 году «построили ПЕРВЫЕ ОПОРНЫЕ сооружения» [90], с. 42. В правление Мурада III (1574–1595) в Большой Софии было установлено два огромных мраморных сосуда с крышками. Для освящения воды? Сбоку на них было сделано несколько кранов, как на самоваре, рис. 1.23, 1.23а. Сосуды точно такой же формы и с точно такими же кранами употреблялись и в ПРАВОСЛАВНЫХ храмах на Руси для ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ. Правда, делались они обычно не мраморными, а металлическими.

Повторим еще раз, что эти православные сосуды ДЛЯ ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ были установлены не кем-нибудь, а османским султаном Мурадом III в конце XVI века, то есть, по нашей реконструкции, вскоре после постройки Большой Софии. Современные комментаторы затрудняются объяснить такой странный – для них – христианский поступок якобы мусульманского султана. Например, в книге [90] выдвинута гипотеза, будто «прихожане использовали их (сосуды – Авт.) для омовения» [90], с. 45. Но ведь сосуды стоят В САМОМ ХРАМЕ.

Рис. 1.23. Один из мраморных сосудов в Большой Софии. Вероятно, был предназначен для освящения воды. Оба сосуда установлены султаном Мурадом III в конце XVI века. Фотография 2006 года

Рис. 1.23. Один из мраморных сосудов в Большой Софии. Вероятно, был предназначен для освящения воды. Оба сосуда установлены султаном Мурадом III в конце XVI века. Фотография 2006 года

Рис. 1.23а. Второй мраморный сосуд Большой Софии, вероятно, для освящения воды. Установлен султаном Мурадом III в конце XVI века. Фотография 2006 года

Рис. 1.23а. Второй мраморный сосуд Большой Софии, вероятно, для освящения воды. Установлен султаном Мурадом III в конце XVI века. Фотография 2006 года

А омовение – кстати, омовение ног прихожан мусульманских мечетей, – происходит НА УЛИЦЕ, ПЕРЕД ВХОДОМ В МЕЧЕТЬ. Расположение сосудов внутри храма исключает саму мысль об «омовении ног».

В книге же [102] прямо сказано, что эти сосуды, – подаренные, напомним, якобы мусульманским СУЛТАНОМ, – являются ГРЕЧЕСКИМИ, то есть действительно православными [102], с. 26.

«Почему-то» сразу после Сулеймана Великолепного к Большой Софии добавили минареты. Сначала у нее был только один минарет. Второй минарет добавил султан Селим II (1566–1574), сын Сулеймана. Потом еще два минарета добавил Мурад III (1574–1595) [102], с. 21. Таким образом, мы видим, что ИМЕННО В КОНЦЕ ШЕСТНАДЦАТОГО ВЕКА Большая София укреплялась, достраивалась и украшалась. Это очень хорошо отвечает нашей реконструкции, согласно которой только в середине XVI века ее впервые построили.

Впрочем, подсвечниками участие Сулеймана Великолепного в украшении Большой Софии не ограничивается. Оказывается, что именно при нем был позолочен полумесяц на вершине Большой Софии [27], с. 13. Но ведь как нас убеждают, крест на Большой Софии был заменен на полумесяц сразу же, при Магомете II. То есть около 1453 года. Неужели этот новый полумесяц позолотили лишь спустя СТО ЛЕТ при Сулеймане Великолепном? Сообщается, что при этом его покрыли «ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ ТЫСЯЧАМИ РАСПЛАВЛЕННЫХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ» [105], с. 15. Золота не жалели. По нашему мнению, султан Сулейман установил на Большой Софии позолоченный полумесяц (или крест) СРАЗУ ЖЕ, в момент ее постройки в XVI веке. Кстати, хронологическая таблица строительства в Большой Софии, приведенная в [101], ясно показывает, что после взятия Царь-Града в 1453 году и вплоть до 1566 года османы-атаманы якобы НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ В БОЛЬШОЙ СОФИИ [101], с. 64. А потом, в конце XVI века, якобы спохватились и начали ее богато украшать и достраивать. Согласно нашей реконструкции, тут все ясно. Реальное строительство Большой Софии в середине XVI века позже лукаво объявили «строительством мечети Сулеймана». А потому вычеркнули из хронологии Большой Софии. Сохранились лишь отрывочные сведения о ее якобы «достройке» османами-атаманами в конце XVI века.

Наследники Сулеймана Великолепного не забывали о Большой Софии, продолжали охранять ее и оберегать. В 1573 году «построили ПЕРВЫЕ ОПОРНЫЕ сооружения» [90], с. 42. В правление Мурада III (1574–1595) в Большой Софии было установлено два огромных мраморных сосуда с крышками. Для освящения воды? Сбоку на них было сделано несколько кранов, как на самоваре, рис. 1.23, 1.23а. Сосуды точно такой же формы и с точно такими же кранами употреблялись и в ПРАВОСЛАВНЫХ храмах на Руси для ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ. Правда, делались они обычно не мраморными, а металлическими.

Повторим еще раз, что эти православные сосуды ДЛЯ ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ были установлены не кем-нибудь, а османским султаном Мурадом III в конце XVI века, то есть, по нашей реконструкции, вскоре после постройки Большой Софии. Современные комментаторы затрудняются объяснить такой странный – для них – христианский поступок якобы мусульманского султана. Например, в книге [90] выдвинута гипотеза, будто «прихожане использовали их (сосуды – Авт.) для омовения» [90], с. 45. Но ведь сосуды стоят В САМОМ ХРАМЕ.

А омовение – кстати, омовение ног прихожан мусульманских мечетей, – происходит НА УЛИЦЕ, ПЕРЕД ВХОДОМ В МЕЧЕТЬ. Расположение сосудов внутри храма исключает саму мысль об «омовении ног».

В книге же [102] прямо сказано, что эти сосуды, – подаренные, напомним, якобы мусульманским СУЛТАНОМ, – являются ГРЕЧЕСКИМИ, то есть действительно православными [102], с. 26.

«Почему-то» сразу после Сулеймана Великолепного к Большой Софии добавили минареты. Сначала у нее был только один минарет. Второй минарет добавил султан Селим II (1566–1574), сын Сулеймана. Потом еще два минарета добавил Мурад III (1574–1595) [102], с. 21. Таким образом, мы видим, что ИМЕННО В КОНЦЕ ШЕСТНАДЦАТОГО ВЕКА Большая София укреплялась, достраивалась и украшалась. Это очень хорошо отвечает нашей реконструкции, согласно которой только в середине XVI века ее впервые построили.

3.11. Почему Большую Софию начали использовать как царскую усыпальницу только в шестнадцатом веке, при султанах

Вот еще одна большая странность в скалигеровской истории Большой Софии. Храм был построен якобы в VI веке или даже в IV веке императорами Византии. Тем не менее, ни одного из правивших в Константинополе-Стамбуле византийских императоров в нем почему-то НЕ ПОХОРОНИЛИ [41], с. 108–122. Их «почему-то» хоронили в НЕБОЛЬШОЙ церкви Святых Апостолов. Причем этот маленький храм был, как считается, построен тем же самым императором Юстинианом и теми же архитекторами, которые возводили Большую Софию [61], т. 2, с. 87. Странно. Якобы одновременно построили два храма – маленький и огромный, главный. После чего императоров хоронят отнюдь не в главном храме, а в маленьком!

Затем, как нам говорят, гробницы старых византийских императоров были перенесены в церковь Святой Ирины [41], с. 123. Усыпальницей же более поздних императоров из рода Комнинов (XI–XIII века по скалигеровской хронологии) стала, как считается, церковь Памакаристи [90], с. 56. Кроме того, резиденция патриарха в XV–XVI веках также «почему-то» находилась отнюдь не в Большой Софии [90], с. 56. И совсем не потому, что его выгнали из нее плохие османы. Оказывается, еще до османско-атаманского завоевания резиденцией византийского патриарха была церковь Святых Апостолов [90], с. 56.

Вернемся к захоронениям в Святой Софии. Оказывается, что и в османскую эпоху XIV–XV веков первых османских-атаманских султанов тоже «почему-то» в Большой Софии НЕ ХОРОНИЛИ [41], с. 122. Хотя этот огромный храм стоял тут якобы уже давным-давно.

И вдруг, совершенно неожиданно, начиная с конца XVI века в храме Большой Софии появляются ПЕРВЫЕ И ЗАТЕМ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ султанские гробницы: «Селима II (1566–1573 – Авт.), его жен и детей… Мурата III (1573–1595 – Авт.)… Мехмеда III (1595–1603 – Авт.), Ибрагима (1640–1648 – Авт.), Мустафы I (1617–1618 – Авт.), его матери и жены, Мехмеда IV (1648–1687 – Авт.), Мустафы II (1695–1702 – Авт.) и до ста (! – Авт.) принцев и принцесс» [41], с. 122. Даты жизни султанов взяты нами из [41], с. 323. На рис. 1.24 показан в качестве примера роскошный мавзолей Селима II в Большой Софии.

Тут перечислено БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ султанов 1566–1702 годов [41], с. 122. И еще до СТА принцев и принцесс! И при этом за всю якобы многовековую историю Большой Софии хоронили в ней только в эпоху 1566–1702 годов. А ранее середины XVI века – НИ ОДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ!

Получается, что будто бы лишь через много сотен лет после постройки Большой Софии правители Царь-Града наконец сообразили, что главный храм города можно использовать как царскую усыпальницу. ТЫСЯЧУ ЛЕТ такая простая мысль никому якобы и в голову не приходила. Хотя заметим, что из средневековой истории Европы и Азии хорошо известно, что грандиозные храмы вскоре после своей постройки начинали использоваться как усыпальницы великих царей или патриархов. В чем дело? Почему Большая София оказалась странным исключением из этого правила?

Затем, как нам говорят, гробницы старых византийских императоров были перенесены в церковь Святой Ирины [41], с. 123. Усыпальницей же более поздних императоров из рода Комнинов (XI–XIII века по скалигеровской хронологии) стала, как считается, церковь Памакаристи [90], с. 56. Кроме того, резиденция патриарха в XV–XVI веках также «почему-то» находилась отнюдь не в Большой Софии [90], с. 56. И совсем не потому, что его выгнали из нее плохие османы. Оказывается, еще до османско-атаманского завоевания резиденцией византийского патриарха была церковь Святых Апостолов [90], с. 56.

Вернемся к захоронениям в Святой Софии. Оказывается, что и в османскую эпоху XIV–XV веков первых османских-атаманских султанов тоже «почему-то» в Большой Софии НЕ ХОРОНИЛИ [41], с. 122. Хотя этот огромный храм стоял тут якобы уже давным-давно.

И вдруг, совершенно неожиданно, начиная с конца XVI века в храме Большой Софии появляются ПЕРВЫЕ И ЗАТЕМ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ султанские гробницы: «Селима II (1566–1573 – Авт.), его жен и детей… Мурата III (1573–1595 – Авт.)… Мехмеда III (1595–1603 – Авт.), Ибрагима (1640–1648 – Авт.), Мустафы I (1617–1618 – Авт.), его матери и жены, Мехмеда IV (1648–1687 – Авт.), Мустафы II (1695–1702 – Авт.) и до ста (! – Авт.) принцев и принцесс» [41], с. 122. Даты жизни султанов взяты нами из [41], с. 323. На рис. 1.24 показан в качестве примера роскошный мавзолей Селима II в Большой Софии.

Тут перечислено БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ султанов 1566–1702 годов [41], с. 122. И еще до СТА принцев и принцесс! И при этом за всю якобы многовековую историю Большой Софии хоронили в ней только в эпоху 1566–1702 годов. А ранее середины XVI века – НИ ОДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ!

Получается, что будто бы лишь через много сотен лет после постройки Большой Софии правители Царь-Града наконец сообразили, что главный храм города можно использовать как царскую усыпальницу. ТЫСЯЧУ ЛЕТ такая простая мысль никому якобы и в голову не приходила. Хотя заметим, что из средневековой истории Европы и Азии хорошо известно, что грандиозные храмы вскоре после своей постройки начинали использоваться как усыпальницы великих царей или патриархов. В чем дело? Почему Большая София оказалась странным исключением из этого правила?