Страница:

Можно строить разные гипотезы на этот счет. У современных комментаторов, наверное, есть какие-то «объяснения». Но в данном случае мы не видим необходимости разбирать их предположения и догадки. Поскольку наша реконструкция дает простое и ясное объяснение. В Большой Софии никого не хоронили ранее XVI века по той простой причине, что ранее XVI века ее просто ЕЩЕ НЕ ПОСТРОИЛИ. Этот храм возвели лишь в середине XVI века. А после завершения работ вскоре начали хоронить здесь османских-атаманских государей.

Между прочим, обратите внимание на дату ПОСЛЕДНЕГО султанского захоронения в Большой Софии. Это 1702 год. Наверное, с начала XVIII века в Стамбуле наконец-то появились новые большие и уже «настоящие» мусульманские мечети. В которых теперь и начали хоронить последующих султанов. Бывших уже настоящими МУСУЛЬМАНАМИ и не желавшими быть похороненными в ХРИСТИАНСКОМ храме Большой Софии. Да и отношение султанов к Большой Софии к этому времени, по-видимому, резко изменилось. Недаром именно около 1750 года, как мы уже говорили, они начали закрывать ее христианские мозаики штукатуркой. Таким образом, складывается ощущение, что до начала XVIII века в Стамбуле был ТОЛЬКО ОДИН БОЛЬШОЙ ХРАМ. И это была христианская Большая София. А до XVI века не было и его. Поэтому первые султаны похоронены в других местах.

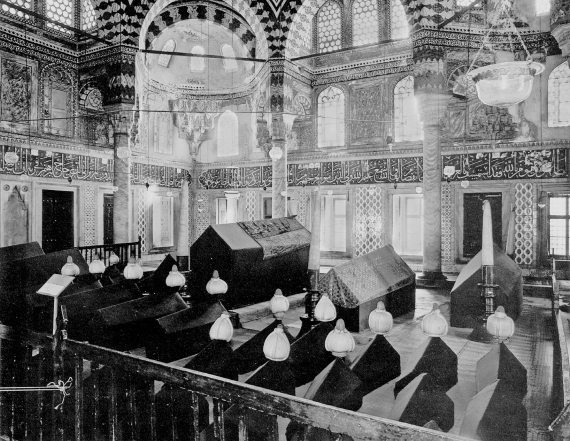

Рис. 1.24. Мавзолей султана Селима II в Большой Софии. Взято из [105], с. 15

Рис. 1.24. Мавзолей султана Селима II в Большой Софии. Взято из [105], с. 15

Позднее, когда в Стамбуле построили огромную «мечеть Сулеймана» и задним числом приписали ее Сулейману Великолепному, в нее, естественно, тут же перенесли его гробницу, а также гробницу его жены Роксоланы. Для вящего «доказательства». Эти гробницы можно увидеть там и сегодня.

3.12. Роксолана

3.13. Смутные воспоминания о том, что Сулейман строил в действительности христианский храм

3.14. Зачем сбили и переложили надписи на сводах Большой Софии?

4. Храм Святой Ирины

5. Размеры библейского Храма Соломона в сравнении с размерами храмов Малой Софии и Большой Софии в Царь-Граде

Между прочим, обратите внимание на дату ПОСЛЕДНЕГО султанского захоронения в Большой Софии. Это 1702 год. Наверное, с начала XVIII века в Стамбуле наконец-то появились новые большие и уже «настоящие» мусульманские мечети. В которых теперь и начали хоронить последующих султанов. Бывших уже настоящими МУСУЛЬМАНАМИ и не желавшими быть похороненными в ХРИСТИАНСКОМ храме Большой Софии. Да и отношение султанов к Большой Софии к этому времени, по-видимому, резко изменилось. Недаром именно около 1750 года, как мы уже говорили, они начали закрывать ее христианские мозаики штукатуркой. Таким образом, складывается ощущение, что до начала XVIII века в Стамбуле был ТОЛЬКО ОДИН БОЛЬШОЙ ХРАМ. И это была христианская Большая София. А до XVI века не было и его. Поэтому первые султаны похоронены в других местах.

Позднее, когда в Стамбуле построили огромную «мечеть Сулеймана» и задним числом приписали ее Сулейману Великолепному, в нее, естественно, тут же перенесли его гробницу, а также гробницу его жены Роксоланы. Для вящего «доказательства». Эти гробницы можно увидеть там и сегодня.

3.12. Роксолана

Женой библейского царя Соломона была дочь ЕГИПЕТСКОГО ФАРАОНА. Библия сообщает: «И взял за себя ДОЧЬ ФАРАОНА и ввел ее в город Давидов… Соломон породнился с ФАРАОНОМ, ЦАРЕМ ЕГИПЕТСКИМ, И ВЗЯЛ ЗА СЕБЯ ДОЧЬ ФАРАОНА, и ввел ее в город Давидов» (3 Царств 2:35, 3:1).

В рамках нашей реконструкции, библейский Египет – это Русь-Орда. Но тогда получается, что женой Соломона была РУССКАЯ княжна, дочь РУССКОГО ЦАРЯ-ХАНА. Посмотрим, найдет ли наша мысль подтверждение в биографии Сулеймана Великолепного? Да, находит, и очень яркое.

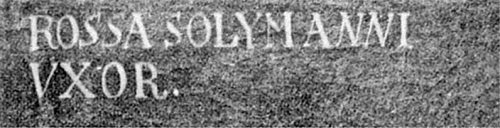

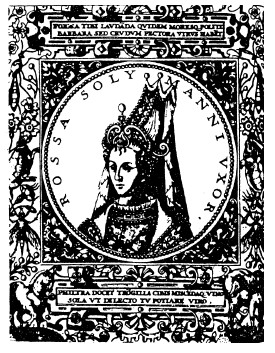

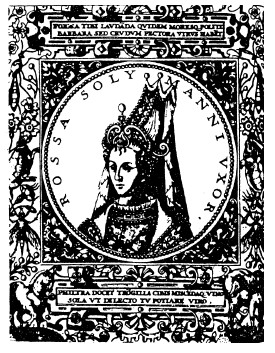

Оказывается, ЖЕНОЙ СУЛЕЙМАНА ВЕЛИКОЛЕПНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА РУССКАЯ РОКСОЛАНА [90], с. 61. «В соседнем (к гробнице Сулеймана I) тюрбе не менее великолепной формы, покоится прах РОКСЕЛАНЫ, ИЛИ «РУССКОЙ»… Она была любимой женой султана, отвергнувшей ради нее всех своих жен» [27], с. 22. Средневековый автор Михаил (Михалон) Литвин называет Роксолану «любимейшей женой нынешнего турецкого императора» [64], с. 72. Комментатор сообщает здесь, что «Роксолана… УКРАИНКА, жена турецкого султана Сулеймана I Великолепного… оказывала большое влияние на государственные дела» [64], с. 118. Средневековый портрет Роксоланы см. на рис. 1.25. Современные историки пишут о Роксолане так: «Известно, что она была славянкой, по одним сведениям, дочерью украинского священника, по другим – русской или полькой. Некоторые авторы даже называют ее имя – Анастасия Гавриловна Лисовская» [67], с. 87.

Между прочим, Библия почему-то УМАЛЧИВАЕТ, как звали жену царя Соломона. Не есть ли это снова результат заботливой обработки древнего текста редакторами XVII–XVIII веков? Вот например, имя жены Давида, матери Соломона, в Библии сохранилось. Звали ее Вирсавия (2 Царств 11:3–5; 3 Царств 2:13).

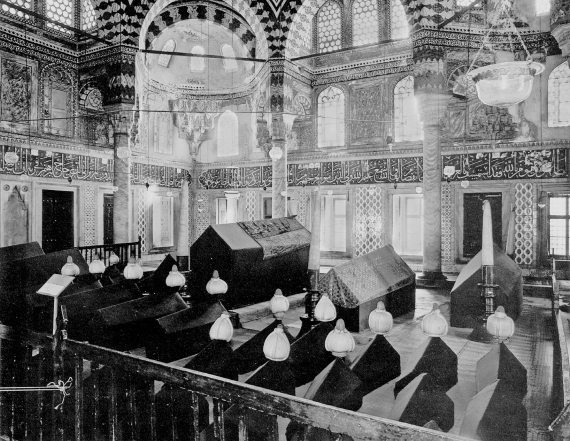

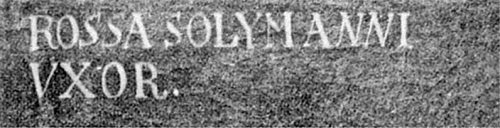

Обращает на себя внимание, что само имя Роксоланы написано на ее портрете, хранящемся в султанском дворце Стамбула, рис. 1.25 и рис. 1.26, следующим образом: ROSSA SOLYMANNI VXOR [104], с. 46. Это – просто легкое искажение слов РУССКАЯ СОЛОМОНОВА (или СОЛОМОНИЯ) ЦАРИЦА.

Рис. 1.25. Старинный портрет жены султана Сулеймана Великолепного Роксоланы, русской. Обратите внимание на надпись. Взято из [104], с. 46

Рис. 1.25. Старинный портрет жены султана Сулеймана Великолепного Роксоланы, русской. Обратите внимание на надпись. Взято из [104], с. 46

Рис. 1.26. Фрагмент портрета Роксоланы с надписью. Взято из [104], с. 46

Рис. 1.26. Фрагмент портрета Роксоланы с надписью. Взято из [104], с. 46

Рис. 1.27. Другой портрет султанши Роксоланы с надписью «Rossa Solymanni Vxor». Взято из [44], с. 94

Рис. 1.27. Другой портрет султанши Роксоланы с надписью «Rossa Solymanni Vxor». Взято из [44], с. 94

Слово SOLYMANNI может здесь быть просто известным женским именем СОЛОМОНИЯ. Само слово РУССКАЯ в ее имени, скорее всего, означает царское происхождение, как это было принято в средние века. Например, когда говорили: «Анна Австрийская», «Мария Бургундская», имели в виду не столько национальность, сколько принадлежность в царствующему, владетельному роду той или иной страны. Вряд ли Роксолана была простой РАБЫНЕЙ, как нас пытаются сегодня уверить комментаторы [41], с. 239. Еще один старинный портрет Роксоланы с такой же надписью представлен на рис. 1.27.

В рамках нашей реконструкции, библейский Египет – это Русь-Орда. Но тогда получается, что женой Соломона была РУССКАЯ княжна, дочь РУССКОГО ЦАРЯ-ХАНА. Посмотрим, найдет ли наша мысль подтверждение в биографии Сулеймана Великолепного? Да, находит, и очень яркое.

Оказывается, ЖЕНОЙ СУЛЕЙМАНА ВЕЛИКОЛЕПНОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛА РУССКАЯ РОКСОЛАНА [90], с. 61. «В соседнем (к гробнице Сулеймана I) тюрбе не менее великолепной формы, покоится прах РОКСЕЛАНЫ, ИЛИ «РУССКОЙ»… Она была любимой женой султана, отвергнувшей ради нее всех своих жен» [27], с. 22. Средневековый автор Михаил (Михалон) Литвин называет Роксолану «любимейшей женой нынешнего турецкого императора» [64], с. 72. Комментатор сообщает здесь, что «Роксолана… УКРАИНКА, жена турецкого султана Сулеймана I Великолепного… оказывала большое влияние на государственные дела» [64], с. 118. Средневековый портрет Роксоланы см. на рис. 1.25. Современные историки пишут о Роксолане так: «Известно, что она была славянкой, по одним сведениям, дочерью украинского священника, по другим – русской или полькой. Некоторые авторы даже называют ее имя – Анастасия Гавриловна Лисовская» [67], с. 87.

Между прочим, Библия почему-то УМАЛЧИВАЕТ, как звали жену царя Соломона. Не есть ли это снова результат заботливой обработки древнего текста редакторами XVII–XVIII веков? Вот например, имя жены Давида, матери Соломона, в Библии сохранилось. Звали ее Вирсавия (2 Царств 11:3–5; 3 Царств 2:13).

Обращает на себя внимание, что само имя Роксоланы написано на ее портрете, хранящемся в султанском дворце Стамбула, рис. 1.25 и рис. 1.26, следующим образом: ROSSA SOLYMANNI VXOR [104], с. 46. Это – просто легкое искажение слов РУССКАЯ СОЛОМОНОВА (или СОЛОМОНИЯ) ЦАРИЦА.

Слово SOLYMANNI может здесь быть просто известным женским именем СОЛОМОНИЯ. Само слово РУССКАЯ в ее имени, скорее всего, означает царское происхождение, как это было принято в средние века. Например, когда говорили: «Анна Австрийская», «Мария Бургундская», имели в виду не столько национальность, сколько принадлежность в царствующему, владетельному роду той или иной страны. Вряд ли Роксолана была простой РАБЫНЕЙ, как нас пытаются сегодня уверить комментаторы [41], с. 239. Еще один старинный портрет Роксоланы с такой же надписью представлен на рис. 1.27.

3.13. Смутные воспоминания о том, что Сулейман строил в действительности христианский храм

С мечетью в Стамбуле, приписываемой сегодня султану Сулейману, связана странная легенда. Которая в действительности хорошо объясняется гипотезой, что в XVI веке Сулейман строил на самом деле не эту мечеть, а храм Большой Софии. То есть ХРИСТИАНСКИЙ храм.

Рассказывают следующее [41]. Некий грек-каменщик, работавший на строительстве мечети Сулеймана, ВЫРЕЗАЛ НА ОГРОМНОЙ ПОРФИРОВОЙ ПЛИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ АЛТАРЯ, КРЕСТ. Каменщик был якобы тут же казнен в присутствии страшно разгневанного султана. А «порфировую плиту, уже непригодную для самой мечети, ПОЛОЖИЛИ ПЕРЕД ВХОДОМ… повернув сторону, УКРАШЕННУЮ КРЕСТОМ, к земле» [41], с. 248–249.

Турецкий историк конца XIX века Джелал Эссад весьма возмущен такой легендой. Он пишет: «Что касается до КРЕСТА, трудно предположить, чтобы грек рабочий осмелился вырезать его в присутствии тысячи мусульман… А если он его и вырезал, то нетрудно было бы уничтожить этот крест, и тем сделать плиту пригодной для первоначального назначения. ЭТА ЛЕГЕНДА – ПРОСТАЯ КЛЕВЕТА» [41], с. 249.

Картина ясная. Осман-атаман Сулейман = Соломон на самом деле возвел в XVI веке храм Большой Софии, то есть ХРИСТИАНСКИЙ собор. В алтаре которого естественно находился КРЕСТ. Затем, через некоторое время, религия султанов и страны в целом – сменилась. И крест из алтаря Большой Софии УБРАЛИ. Как убрали его и с купола, заменив полумесяцем [102], с. 20. Это был, так сказать, первый шаг, направленный на «улучшение истории».

Но потребовался и второй шаг. По-видимому, турецких султанов XVIII–XIX веков беспокоило, что в народе еще жило воспоминание, связывавшее постройку Большой Софии с именем османа Сулеймана = Соломона. Пришлось построить новую роскошную мечеть и назвать ее МЕЧЕТЬЮ СУЛЕЙМАНА. Того самого Сулеймана, который жил в XVI веке. На эту мечеть были перенесены – на бумаге! – все истории и легенды, связанные со строительством Большой Софии. А Большую Софию «отправили» в VI век, убрав ее из истории XVI века. Но в результате на новую мечеть якобы Сулеймана упал отблеск ХРИСТИАНСКОЙ Большой Софии. Чтобы «объяснить» получившееся противоречие, была придумана легенда о несчастном греке-каменщике, казненном за изображение креста.

Рис. 1.28. Маленький крестик на каменном полу Большой Софии. Такие крестики отмечают проекции центров куполов. Они были сделаны при постройке храма. Взято из [102], с. 14

Рис. 1.28. Маленький крестик на каменном полу Большой Софии. Такие крестики отмечают проекции центров куполов. Они были сделаны при постройке храма. Взято из [102], с. 14

Возможно и другое объяснение. Легенда о греке-каменщике на самом деле не утверждает, что КРЕСТ был христианским, зато говорит – зачем-то – что крест был МАЛЕНЬКИЙ [41], с. 248. Почему древний рассказ сохранил эту странную деталь? Если ли что-нибудь подобное в Большой Софии? Оказывается, есть. Это – действительно ряд МАЛЕНЬКИХ КРЕСТИКОВ, вырезанных на каменном полу собора, отмечающих проекции окружностей куполов на пол, рис. 1.28. Скорее всего, они имели чисто строительное значение – строители выравнивали с их помощью окружность основания купола. А поскольку в мечети, приписанной Сулейману, таких крестиков уже не делали, а по легенде они «должны были быть», то придумали объяснение. Будто бы плиту с крестиком «перевернули лицом вниз».

Возможно, в этом предании маленькие крестики на полу Большой Софии были объединены с ее главным крестом на алтаре и на куполе.

Рассказывают следующее [41]. Некий грек-каменщик, работавший на строительстве мечети Сулеймана, ВЫРЕЗАЛ НА ОГРОМНОЙ ПОРФИРОВОЙ ПЛИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ АЛТАРЯ, КРЕСТ. Каменщик был якобы тут же казнен в присутствии страшно разгневанного султана. А «порфировую плиту, уже непригодную для самой мечети, ПОЛОЖИЛИ ПЕРЕД ВХОДОМ… повернув сторону, УКРАШЕННУЮ КРЕСТОМ, к земле» [41], с. 248–249.

Турецкий историк конца XIX века Джелал Эссад весьма возмущен такой легендой. Он пишет: «Что касается до КРЕСТА, трудно предположить, чтобы грек рабочий осмелился вырезать его в присутствии тысячи мусульман… А если он его и вырезал, то нетрудно было бы уничтожить этот крест, и тем сделать плиту пригодной для первоначального назначения. ЭТА ЛЕГЕНДА – ПРОСТАЯ КЛЕВЕТА» [41], с. 249.

Картина ясная. Осман-атаман Сулейман = Соломон на самом деле возвел в XVI веке храм Большой Софии, то есть ХРИСТИАНСКИЙ собор. В алтаре которого естественно находился КРЕСТ. Затем, через некоторое время, религия султанов и страны в целом – сменилась. И крест из алтаря Большой Софии УБРАЛИ. Как убрали его и с купола, заменив полумесяцем [102], с. 20. Это был, так сказать, первый шаг, направленный на «улучшение истории».

Но потребовался и второй шаг. По-видимому, турецких султанов XVIII–XIX веков беспокоило, что в народе еще жило воспоминание, связывавшее постройку Большой Софии с именем османа Сулеймана = Соломона. Пришлось построить новую роскошную мечеть и назвать ее МЕЧЕТЬЮ СУЛЕЙМАНА. Того самого Сулеймана, который жил в XVI веке. На эту мечеть были перенесены – на бумаге! – все истории и легенды, связанные со строительством Большой Софии. А Большую Софию «отправили» в VI век, убрав ее из истории XVI века. Но в результате на новую мечеть якобы Сулеймана упал отблеск ХРИСТИАНСКОЙ Большой Софии. Чтобы «объяснить» получившееся противоречие, была придумана легенда о несчастном греке-каменщике, казненном за изображение креста.

Возможно и другое объяснение. Легенда о греке-каменщике на самом деле не утверждает, что КРЕСТ был христианским, зато говорит – зачем-то – что крест был МАЛЕНЬКИЙ [41], с. 248. Почему древний рассказ сохранил эту странную деталь? Если ли что-нибудь подобное в Большой Софии? Оказывается, есть. Это – действительно ряд МАЛЕНЬКИХ КРЕСТИКОВ, вырезанных на каменном полу собора, отмечающих проекции окружностей куполов на пол, рис. 1.28. Скорее всего, они имели чисто строительное значение – строители выравнивали с их помощью окружность основания купола. А поскольку в мечети, приписанной Сулейману, таких крестиков уже не делали, а по легенде они «должны были быть», то придумали объяснение. Будто бы плиту с крестиком «перевернули лицом вниз».

Возможно, в этом предании маленькие крестики на полу Большой Софии были объединены с ее главным крестом на алтаре и на куполе.

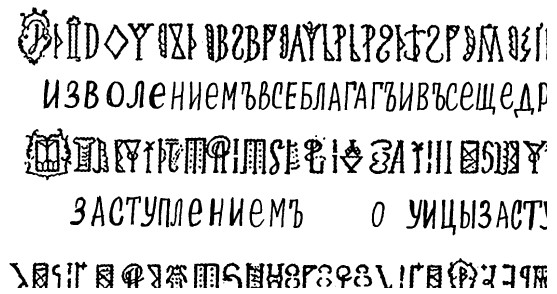

3.14. Зачем сбили и переложили надписи на сводах Большой Софии?

Многие думают, что древние мозаики, – которые, как известно, практически не стареют со временем, – в основном дошли до нас в своем первозданном виде. Это не так. Оказывается, некоторые мозаики ПЕРЕКЛАДЫВАЛИ. Причем, не ради их реставрации или обновления, а с целью РЕДАКТИРОВАНИЯ ИСТОРИИ. Приведем яркий пример.

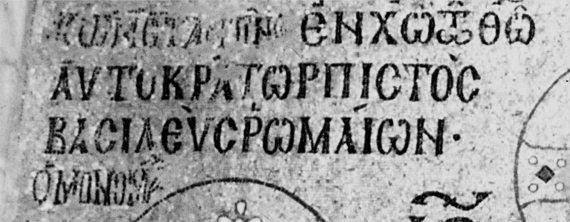

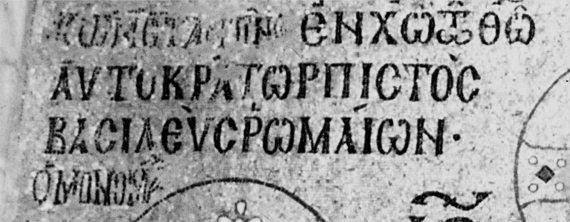

На хорах Большой Софии расположена известная мозаика, изображающая Христа, справа и слева от которого стоят царь и царица, рис. 1.29. Сегодня над головой царя написано, будто это император Константин. Однако имя императора в этой надписи ОЧЕВИДНО ПЕРЕДЕЛАНО, причем очень неаккуратно, рис. 1.30. Исправление настолько сильно бросается в глаза, что комментаторы были вынуждены придумать забавную теорию для объяснения этого факта. А именно, будто царица Зоя, изображенная на мозаике справа, НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ. Пусть так. Но при чем тут мозаика? – возникает недоуменный вопрос. А вот, оказывается, при чем. Нас уверяют, будто «с каждым замужеством императрицы ПРИХОДИЛОСЬ МЕНЯТЬ ЛИЦО И ИМЯ ЕЕ МУЖА НА МОЗАИКЕ. Следы этих изменений хорошо видны» [90] с. 44. Таким образом, перекладывали не только ИМЯ, но и ЛИЦО царя. Впрочем, оказывается, было переложено также ЛИЦО САМОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ И ДАЖЕ ЛИЦО ХРИСТА! Если по поводу лица царицы комментаторы, поразмыслив, «нашли выход», предложив нам думать, будто это сделал Михаил V, питавший к ней ненависть [101], с. 61, то по поводу перекладки ЛИЦА ХРИСТА современные комментаторы не нашли ничего лучшего, как заявить, что прежнее лицо Христа «недостаточно гармонировало» с новыми лицами царской четы. Поэтому и его тоже «пришлось переложить» [101], с. 61.

Позволим себе усомниться, что причиной всех этих искажений первичных надписей – и лиц! – были якобы очередное замужество императрицы, ненависть наследников и законы изящного искусства. Как мы теперь понимаем, причины были куда более серьезными. И сделано это было не так уж давно. Мы даже можем высказать мысль, когда именно.

Рис. 1.29. Мозаика в храме Большой Софии. Считается, что справа и слева от Христа изображены император Константин IX и императрица Зоя. Однако надпись над головой царя явно переложена, причем изменено, в частности, имя царя. Взято из [110], с. 44. См. также [105], с. 14

Рис. 1.29. Мозаика в храме Большой Софии. Считается, что справа и слева от Христа изображены император Константин IX и императрица Зоя. Однако надпись над головой царя явно переложена, причем изменено, в частности, имя царя. Взято из [110], с. 44. См. также [105], с. 14

Рис. 1.30. Увеличенный фрагмент надписи на мозаике. Совершенно очевидно, что надпись перекладывали. Изменили в том числе и имя царя. Взято из [110], с. 44. См. также [105], с. 14

Рис. 1.30. Увеличенный фрагмент надписи на мозаике. Совершенно очевидно, что надпись перекладывали. Изменили в том числе и имя царя. Взято из [110], с. 44. См. также [105], с. 14

Известно, что в 1847 году – то есть уже в XIX веке – была проведена обширная «реставрация» Большой Софии, во время которой были расчищены мозаики. С ними что-то сделали, А ПОТОМ СНОВА ЗАШТУКАТУРИЛИ! [101], с. 46, 64. А может быть, заштукатурили впервые? Эту штукатурку снимают уже в наше время. При этом здесь, оказывается, работали ЕВРОПЕЙЦЫ, специально приглашенные для реставрационных работ, – шведские архитекторы братья Фоссати (Gaspar, Giuseppe Fossati) [101], с. 46, 64. Не они ли «подправляли историю», сбивая старые надписи и заменяя их на новые, «правильные», вычитанные из учебника Скалигера-Петавиуса?

Мы видим, что с мозаиками Большой Софии все далеко не так просто, как казалось бы. Важно, что сегодня, когда снимают штукатурку со стен храма, из-под нее появляются НЕ СОВСЕМ ТЕ старые мозаики, которые были выложены в XVI веке, – по нашей реконструкции, – а МОЗАИКИ, ОБРАБОТАННЫЕ ЕВРОПЕЙЦАМИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА. Которые, скорее всего, «привели их в соответствие» со скалигеровской хронологией. Надо думать, рисунков старых мозаик в их первозданном виде они нам не оставили.

На хорах Большой Софии расположена известная мозаика, изображающая Христа, справа и слева от которого стоят царь и царица, рис. 1.29. Сегодня над головой царя написано, будто это император Константин. Однако имя императора в этой надписи ОЧЕВИДНО ПЕРЕДЕЛАНО, причем очень неаккуратно, рис. 1.30. Исправление настолько сильно бросается в глаза, что комментаторы были вынуждены придумать забавную теорию для объяснения этого факта. А именно, будто царица Зоя, изображенная на мозаике справа, НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЫХОДИЛА ЗАМУЖ. Пусть так. Но при чем тут мозаика? – возникает недоуменный вопрос. А вот, оказывается, при чем. Нас уверяют, будто «с каждым замужеством императрицы ПРИХОДИЛОСЬ МЕНЯТЬ ЛИЦО И ИМЯ ЕЕ МУЖА НА МОЗАИКЕ. Следы этих изменений хорошо видны» [90] с. 44. Таким образом, перекладывали не только ИМЯ, но и ЛИЦО царя. Впрочем, оказывается, было переложено также ЛИЦО САМОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ И ДАЖЕ ЛИЦО ХРИСТА! Если по поводу лица царицы комментаторы, поразмыслив, «нашли выход», предложив нам думать, будто это сделал Михаил V, питавший к ней ненависть [101], с. 61, то по поводу перекладки ЛИЦА ХРИСТА современные комментаторы не нашли ничего лучшего, как заявить, что прежнее лицо Христа «недостаточно гармонировало» с новыми лицами царской четы. Поэтому и его тоже «пришлось переложить» [101], с. 61.

Позволим себе усомниться, что причиной всех этих искажений первичных надписей – и лиц! – были якобы очередное замужество императрицы, ненависть наследников и законы изящного искусства. Как мы теперь понимаем, причины были куда более серьезными. И сделано это было не так уж давно. Мы даже можем высказать мысль, когда именно.

Известно, что в 1847 году – то есть уже в XIX веке – была проведена обширная «реставрация» Большой Софии, во время которой были расчищены мозаики. С ними что-то сделали, А ПОТОМ СНОВА ЗАШТУКАТУРИЛИ! [101], с. 46, 64. А может быть, заштукатурили впервые? Эту штукатурку снимают уже в наше время. При этом здесь, оказывается, работали ЕВРОПЕЙЦЫ, специально приглашенные для реставрационных работ, – шведские архитекторы братья Фоссати (Gaspar, Giuseppe Fossati) [101], с. 46, 64. Не они ли «подправляли историю», сбивая старые надписи и заменяя их на новые, «правильные», вычитанные из учебника Скалигера-Петавиуса?

Мы видим, что с мозаиками Большой Софии все далеко не так просто, как казалось бы. Важно, что сегодня, когда снимают штукатурку со стен храма, из-под нее появляются НЕ СОВСЕМ ТЕ старые мозаики, которые были выложены в XVI веке, – по нашей реконструкции, – а МОЗАИКИ, ОБРАБОТАННЫЕ ЕВРОПЕЙЦАМИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА. Которые, скорее всего, «привели их в соответствие» со скалигеровской хронологией. Надо думать, рисунков старых мозаик в их первозданном виде они нам не оставили.

4. Храм Святой Ирины

Сегодня совсем рядом с Большой Софией стоит БОЛЕЕ ДРЕВНИЙ ХРИСТИАНСКИЙ храм Святой Ирины, рис. 1.13. Считается, что «до постройки Айя Софии церковь Св. Ирины была городским ПАТРИАРШИМ СОБОРОМ» [90], с. 58. Считается, что ее построил Константин Великий якобы в IV веке одновременно с Большой Софией. Затем храм Ирины горел, был разрушен, и в конце концов был отстроен заново Константином V якобы в VIII веке [90], с. 58. Подчеркнем, что храм Ирины находится ПРЯМО В СУЛТАНСКОМ ДВОРЦЕ, рис. 1.31.

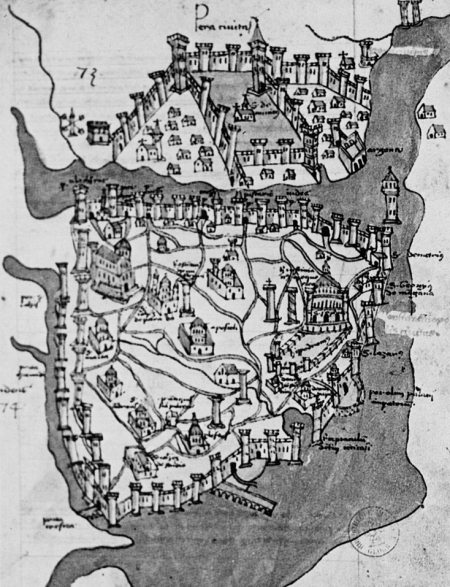

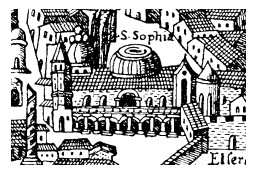

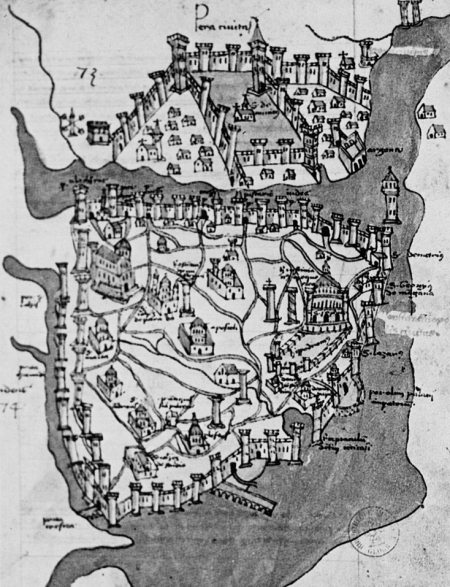

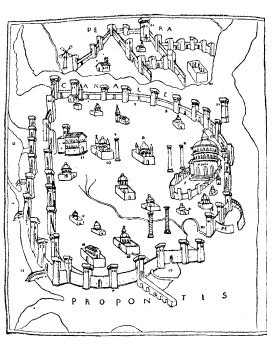

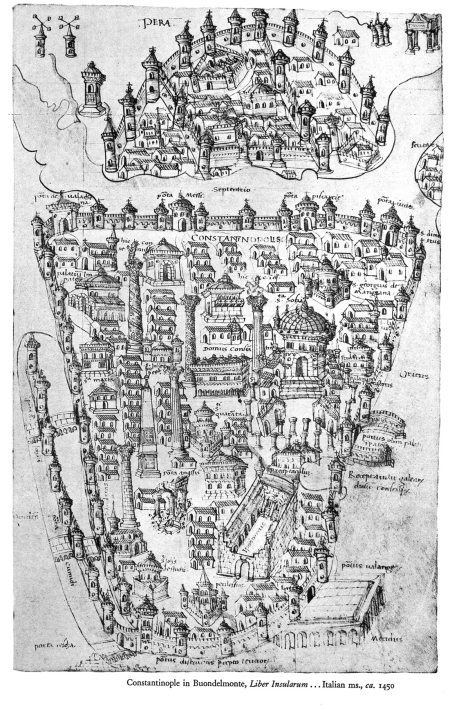

Таким образом, согласно скалигеровской истории, получается, что на протяжении всей истории Царь-Града в этом месте СТОЯЛИ РЯДОМ ДВЕ ЦЕРКВИ: старая главная церковь Святой Ирины и новая главная церковь – Большая София. Но тогда на старых планах и картах города ОНИ ОБЕ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНЫ РЯДОМ. По крайней мере – на планах, изображающих не только одну Большую Софию, но и другие церкви столицы. Так ли это? Обратимся к САМОЙ СТАРОЙ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КАРТ ГОРОДА ЦАРЬ-ГРАДА. Прежде всего оказывается, что САМЫЙ СТАРЫЙ план относится к первой половине ПЯТНАДЦАТОГО века [102], с. 5. См. рис. 1.32 и 1.33. Этот план очень важен, поскольку он показывает состояние Царь-Града НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЗАВОЕВАНИЕМ ЕГО ОСМАНАМИ-АТАМАНАМИ в 1453 году. На плане указаны многие царь-градские церкви.

Рис. 1.31. Видна стамбульский дворец Топкапы с крыши храма Святой Софии. Совсем рядом, за первым поясом дворцовых стен, прямо внутри дворца находится храм Святой Ирины. Взято из [104], с. 13

Рис. 1.31. Видна стамбульский дворец Топкапы с крыши храма Святой Софии. Совсем рядом, за первым поясом дворцовых стен, прямо внутри дворца находится храм Святой Ирины. Взято из [104], с. 13

И уж, конечно, должна быть указана церковь Святой Ирины. Смотрим на план и видим, что в этом месте на плане действительно СТОИТ ЦЕРКОВЬ. По-видимому, это и есть храм Святой Ирины. ОДНАКО – ОНА ЗДЕСЬ ОДНА. РЯДОМ НИКАКОГО ДРУГОГО ХРАМА НЕТ. То есть получается, что Большая София ЕЩЕ НЕ ПОСТРОЕНА. Повторим, что план – начала XV века. Это хорошо согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой Большую Софию построил осман-атаман Сулейман = библейский Соломон в XVI веке.

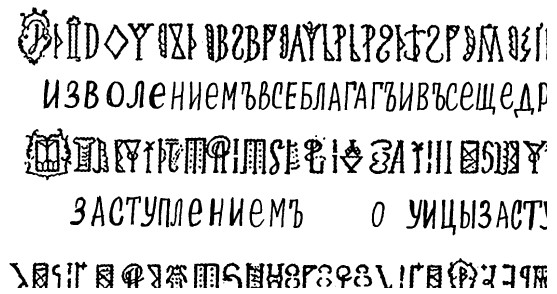

Кстати, план Стамбула снабжен надписями, рис. 1.32. К сожалению, целиком надпись на главном храме – Ирины? – прочесть нам не удалось. Некоторые буквы попали на изображения окон. Тем не менее, часть надписи видна, рис. 1.34. Заменив неразборчивые буквы на знаки вопроса, мы видим следующее: S-I(?)R(???). Не исключено, что надпись означает Святая Ирина, то есть S-IERENA. И уж во всяком случае надпись явно не подходит для Святой Софии, то есть S-SOPHIA.

Таким образом, самый старый сохранившийся план Царь-Града XV века подтверждает нашу мысль, что В XV ВЕКЕ СОВРЕМЕННЫЙ ХРАМ БОЛЬШОЙ СОФИИ ТАМ ЕЩЕ НЕ СТОЯЛ.

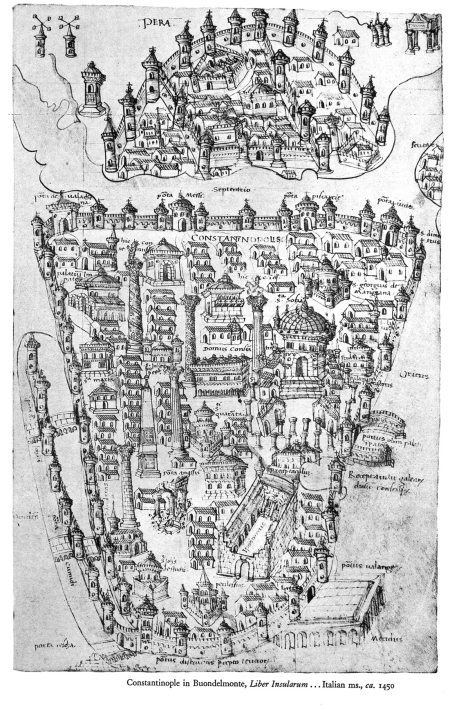

Считается, что карт-планов Царь-Града ранее XV века не сохранилось. На рис. 1.35 мы приводим его план, составленный якобы в 1450 году [109], карта LVIII.

Рис. 1.32. Самая старая сохранившаяся карта Царь-Града и его окрестностей. Ее датируют первой половиной XV века. Перед Ипподромом изображен только один храм, который, следовательно, является храмом Святой Ирины. Таким образом, в первой половине XV века храм Святой Софии еще не был построен. Взято из [102], с. 5

Рис. 1.32. Самая старая сохранившаяся карта Царь-Града и его окрестностей. Ее датируют первой половиной XV века. Перед Ипподромом изображен только один храм, который, следовательно, является храмом Святой Ирины. Таким образом, в первой половине XV века храм Святой Софии еще не был построен. Взято из [102], с. 5

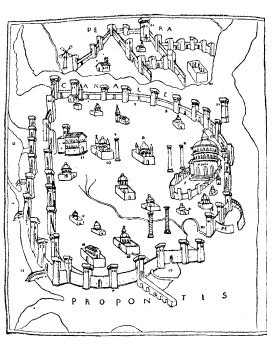

Рис. 1.33. Прорисовка самой старой уцелевшей карты Царь-Града начала XV века. Взято из [41], с. 134

Рис. 1.33. Прорисовка самой старой уцелевшей карты Царь-Града начала XV века. Взято из [41], с. 134

Рис. 1.34. Увеличенный фрагмент плана Царь-Града с изображением храма около Ипподрома. Взято из [102], с. 5

Рис. 1.34. Увеличенный фрагмент плана Царь-Града с изображением храма около Ипподрома. Взято из [102], с. 5

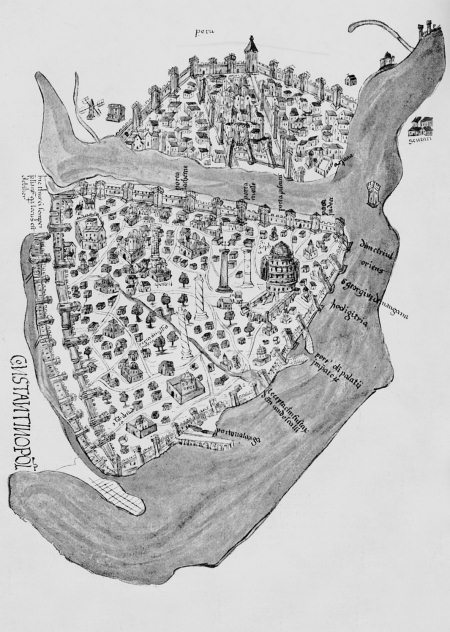

Рис. 1.35. Старинное изображение Царь-Града, датируемое якобы примерно 1450 годом. Карта из рукописи Buondelmonte, «Liber Insularum…», Italian ms.r ca. 1450. Взято из [109], карта LVIII

Рис. 1.35. Старинное изображение Царь-Града, датируемое якобы примерно 1450 годом. Карта из рукописи Buondelmonte, «Liber Insularum…», Italian ms.r ca. 1450. Взято из [109], карта LVIII

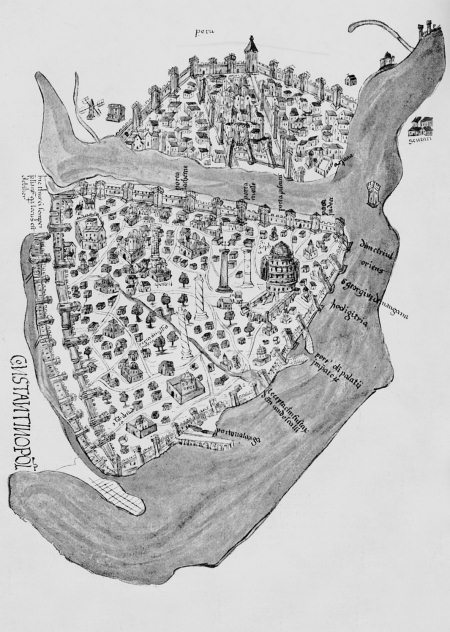

На рис. 1.36 показана карта Царь-Града, составленная якобы в 1422 году. Считается, что это «древнейший из дошедших до нас планов» [50], т. 5, с. 138–139. При сравнении его с «древнейшим планом» на рис. 1.32 ясно видно, что оба они действительно восходят к одному и тому же оригиналу. В целом они похожи. Тем не менее, эти две версии ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА, причем иногда в важных деталях. Нам объясняют сегодня, что план на рис. 1.36 был «воспроизведен с рукописи» Францем Этцольдом. Но верно ли, что рисунок в рукописи из Парижской Национальной Библиотеки действительно является оригиналом? Может быть, и он тоже – позднейшая «копия»?

Рис. 1.36. Самый старый из дошедших до нас планов Царь-Града якобы 1422 года. Комментарий историков: «Константинополь за одно столетие до завоевания турками; из «Liber insularum archipelagi», editus per presbyterum Christoferum de Bondelmontibus de Floretia, 1422. Древнейший из дошедших go нас планов… Нарисовано от руки Францем Этцольдом по фотографическому снимку с рукописи… находящейся в Парижской Национальной библиотеке». Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.36. Самый старый из дошедших до нас планов Царь-Града якобы 1422 года. Комментарий историков: «Константинополь за одно столетие до завоевания турками; из «Liber insularum archipelagi», editus per presbyterum Christoferum de Bondelmontibus de Floretia, 1422. Древнейший из дошедших go нас планов… Нарисовано от руки Францем Этцольдом по фотографическому снимку с рукописи… находящейся в Парижской Национальной библиотеке». Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.37. Фрагмент плана Царь-Града – воспроизведенного Францем Этцольдом – с изображением якобы храма Святой Софии. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.37. Фрагмент плана Царь-Града – воспроизведенного Францем Этцольдом – с изображением якобы храма Святой Софии. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Ведь план на рис. 1.32 явно отличается от него. Сохранился ли настоящий оригинал? Или же сегодня уцелели лишь его различные редакции, изготовленные в XVII–XVIII веках? А оригинал сочли «неправильным» и уничтожили? Отметим, что подобные вопросы о старых подлинниках ранее XVII века возникают всякий раз, когда удается обнаружить и сравнить друг с другом несколько поздних версий «старинных карт», выдаваемых сегодня либо за старинные оригиналы, либо за полностью аутентичные их копии.

Вернемся к плану на рис. 1.36. Рядом с Ипподромом показан храм, около которого написано «S. Sophia», рис. 1.37. Однако не исключено, что надпись сделана значительно позднее, уже скалигеровскими историками, объявившими, будто храм Софии был построен в VI веке н. э. Повторим, что здесь на самом деле должен находиться древний храм Ирины. Он стоит и сегодня. Так что если план действительно датируется 1422 годом, то на нем должен быть только храм Ирины. А Софии быть не должно. Если же план нарисован в XVI веке, то на нем уже должны быть два храма – Ирины и Софии. А то, что на плане якобы 1422 года изображен ТОЛЬКО ОДИН храм и рядом с ним подписано «Св. София», указывает на подлог.

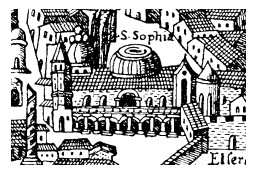

За это говорит также и изображение Святой Софии на плане Царь-Града якобы 1520 (?) года [50], т. 5, с. 138–139. См. рис. 1.38. Хотя здесь рядом с изображением храма тоже подписано S. Sophia, но мы с удивлением видим нечто СОВЕРШЕННО НЕПОХОЖЕЕ на то, что называется Святой Софией сегодня. В самом деле. На плане якобы 1520 года изображено вытянутое здание с ДВУХСКАТНОЙ крышей, совершенно того же вида, как и европейские средневековые христианские соборы. Ничего общего с храмом Святой Софии, стоящим сегодня в Стамбуле и построенным якобы в VI веке н. э., это изображение не имеет! См. рис. 1.39.

Рис. 1.38. Изображение якобы храма Святой Софии с плана Царь-Града якобы 1520 года. Мы видим типичный европейский христианский собор с двухскатной крышей. Ничего похожего на тот храм, который сегодня стоит в Стамбуле и называется Святой Софией. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.38. Изображение якобы храма Святой Софии с плана Царь-Града якобы 1520 года. Мы видим типичный европейский христианский собор с двухскатной крышей. Ничего похожего на тот храм, который сегодня стоит в Стамбуле и называется Святой Софией. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.39. Храм Святой Софии в Стамбуле. Стамбул – он же Константинополь, он же евангельский Иерусалим, он же «античная» Троя. Согласно нашей реконструкции, именно Собор Святой Софии в Стамбуле является библейским храмом Соломона. В современном виде он был построен в XVI веке султаном Сулейманом (Соломоном) Великолепным. Позднее, в XVII–XVIII веках, храм был переделан в мечеть. Взято из [101], с. 17

Рис. 1.39. Храм Святой Софии в Стамбуле. Стамбул – он же Константинополь, он же евангельский Иерусалим, он же «античная» Троя. Согласно нашей реконструкции, именно Собор Святой Софии в Стамбуле является библейским храмом Соломона. В современном виде он был построен в XVI веке султаном Сулейманом (Соломоном) Великолепным. Позднее, в XVII–XVIII веках, храм был переделан в мечеть. Взято из [101], с. 17

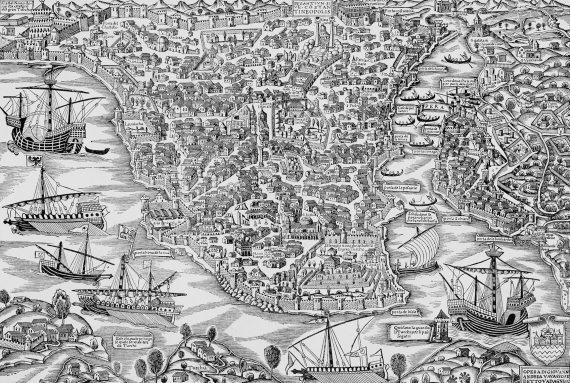

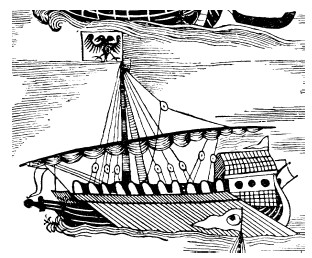

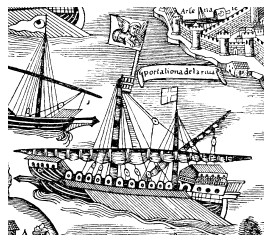

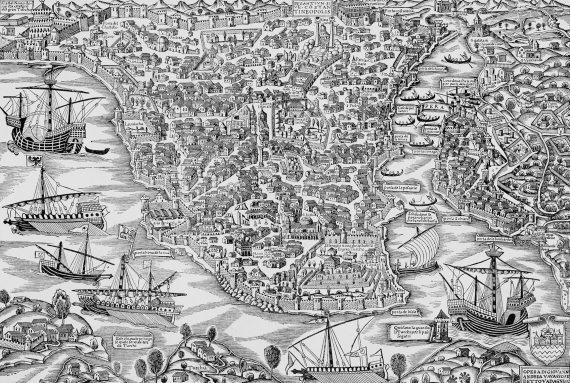

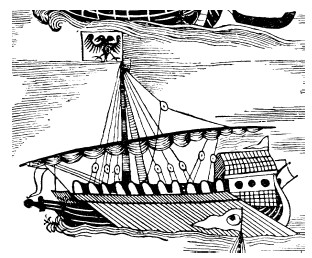

На рис. 1.40 показан старинный план Константинополя, изготовленный якобы в 1520 (?) году [50], т. 5, с. 138–139. Как отмечают историки – и это действительно так – карта нарисована очень аккуратно и со знанием дела. Отражены все главные строения средневекового Царь-Града. Первую особенность плана 1520 года мы уже отметили – удивительный романо-готический европейский вид храма «Святой Софии». Вторая особенность плана тоже сразу бросается в глаза. Слева, в проливе Босфор, изображены три корабля. На одном из них развевается флаг с изображением ИМПЕРСКОГО ДВУГЛАВОГО ОРЛА, рис. 1.41. Как мы уже понимаем, это был старинный герб Руси-Орды, а также герб Великой = «Монгольской» Империи. Совершенно естественно, что корабли с таким флагом должны были стоять в портах Царь-Града.

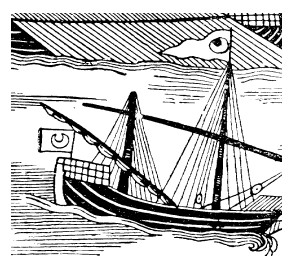

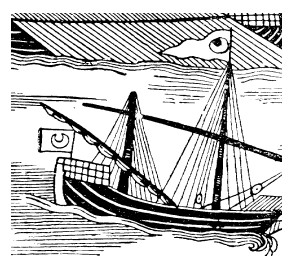

На другом корабле мы видим два флага с изображением османского полумесяца, рис. 1.42. Все понятно. Царь-Град был столицей Османии-Атамании. Символом Царь-Града был полумесяц со звездой.

Рис. 1.40. Старый план Константинополя якобы 1520 года. Комментарий историков: «Константинополь, через два столетия после завоевания, нарисовано (и издано) Giovanni Abdrea Vavassore detto Vadagnino, Венеция 1520 (?). Нарисован Францем Этцольдом с фотографического снимка с оригинала, хранящегося в Немецком Национальном музее в Нюренберге». Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.40. Старый план Константинополя якобы 1520 года. Комментарий историков: «Константинополь, через два столетия после завоевания, нарисовано (и издано) Giovanni Abdrea Vavassore detto Vadagnino, Венеция 1520 (?). Нарисован Францем Этцольдом с фотографического снимка с оригинала, хранящегося в Немецком Национальном музее в Нюренберге». Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.41. Фрагмент. Корабль с имперским двуглавым орлом на флаге. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.41. Фрагмент. Корабль с имперским двуглавым орлом на флаге. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.42. Фрагмент. Корабль с османскими полумесяцами на флагах. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.42. Фрагмент. Корабль с османскими полумесяцами на флагах. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

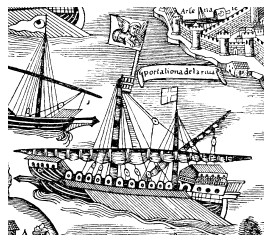

На третьем корабле мы видим флаг с ХРИСТИАНСКИМ КРЕСТОМ, а над ним, на высокой мачте, флаг со СФИНКСОМ, рис. 1.43. Здесь уместно напомнить, что СФИНКС присутствует в символике Золотой Орды. В [6] мы привели фотографию сфинкса, найденного при раскопках в Золотой Орде на Волге. Как мы показали в [6], СФИНКС – ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ ХРИСТИАНСКИЙ СИМВОЛ, ТО ЕСТЬ ХЕРУВИМ С ЧЕТЫРЬМЯ ЛИЦАМИ – ЛЬВА, ЧЕЛОВЕКА, ОРЛА И БЫКА. В христианстве хорошо известно, что эти образы олицетворяют четырех евангелистов: Марка, Матфея, Иоанна и Луку соответственно, см. [1], т. 5, гл. 18; [2], [6]. Может быть, корабль со сфинксом на флаге прибыл из африканского Египта, где расположен знаменитый «древне»-египетский Большой Сфинкс. Поскольку оба флага – со сфинксом и с крестом – подняты на одном и том же корабле, то «древний» Египет был христианским царством. Корабль мог прибыть и из Руси-Орды, которая в Библии описана под именем ЕГИПЕТ, см. выше.

Рис. 1.43. Фрагмент. Корабль со сфинксом и христианским крестом на флагах. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

Рис. 1.43. Фрагмент. Корабль со сфинксом и христианским крестом на флагах. Взято из [50], т. 5, с. 138–139

На рис. 1.44 представлено старое изображение Константинополя, датируемое XVII веком. На рис. 1.45 показан старинный рисунок главного константинопольского дворца Топкапы (Topkapi). Рисунок относится к XVII веку. На рис. 1.46 и 1.47 приведена гравюра конца XVIII века, показывающая вид Стамбула того времени.

Рис. 1.44. Вид Стамбула на рисунке XVII века. Взято из [110], задняя обложка книги

Рис. 1.44. Вид Стамбула на рисунке XVII века. Взято из [110], задняя обложка книги

Отметим следующее обстоятельство, которое с точки зрения современных представлений о религиозной истории османов-атаманов выглядит несколько странным. Считается, что они, завоевав Царь-Град, обратили в мечети почти все христианские церкви. Джелал Эссад по этому поводу пишет: «Большая часть этих церквей была вслед за турецким завоеванием ОБРАЩЕНА В МЕЧЕТИ… Византийцы удалились в предместия и покинули эти здания; поэтому вполне понятно, что турки обратили их в священные здания, так как их религия допускает совершать молитву во всех святых местах» [41], с. 133–134. Однако церковь Святой Ирины, которая – после завоевания города османами – оказалась ЕДИНСТВЕННОЙ церковью на территории самого СУЛТАНСКОГО дворца, МЕЧЕТЬЮ НЕ СТАЛА [90], с. 58. Может быть, султаны построили рядом, для себя, другую мечеть? Нет, об этом ничего не известно. Может быть, они разрушили церковь Святой Ирины? Нет, не разрушили. Так что же получается? Все или почти все церкви Царь-Града обращены в мечети, а та, которая НАХОДИТСЯ ПРЯМО В СУЛТАНСКОМ ДВОРЦЕ, ОСТАЕТСЯ ХРИСТИАНСКОЙ? Надо ли это понимать так, что СУЛТАНЫ ХОДИЛИ В НЕЕ МОЛИТЬСЯ? Сегодня считается, будто султаны использовали ее просто как АРСЕНАЛ, храня там оружие [90], с. 58.

Рис. 1.45. Константинополь. Вид главного султанского дворца Топкапы на рисунке XVII века. Вероятно, название Grand Seigneur означало «Великий Князь», a Dwan – или как еще говорили Диван (то есть Государственный Совет при султане) – произошло от славянского ДУМА, «думай». Взято из [104], с. 110

Рис. 1.45. Константинополь. Вид главного султанского дворца Топкапы на рисунке XVII века. Вероятно, название Grand Seigneur означало «Великий Князь», a Dwan – или как еще говорили Диван (то есть Государственный Совет при султане) – произошло от славянского ДУМА, «думай». Взято из [104], с. 110

Рис. 1.46. «Панорама Константинополя – столицы Оттоманской империи». Австрийская гравюра конца XVIII века. Левая половина гравюры. Взято из [58], с. 24–25

Рис. 1.46. «Панорама Константинополя – столицы Оттоманской империи». Австрийская гравюра конца XVIII века. Левая половина гравюры. Взято из [58], с. 24–25

Рис. 1.47. «Панорама Константинополя – столицы Оттоманской империи». Австрийская гравюра конца XVIII века. Взято из [58], с. 24–25

Рис. 1.47. «Панорама Константинополя – столицы Оттоманской империи». Австрийская гравюра конца XVIII века. Взято из [58], с. 24–25

Но после всего того, что мы узнали о храме Святой Софии, в этом можно усомниться.

Таким образом, согласно скалигеровской истории, получается, что на протяжении всей истории Царь-Града в этом месте СТОЯЛИ РЯДОМ ДВЕ ЦЕРКВИ: старая главная церковь Святой Ирины и новая главная церковь – Большая София. Но тогда на старых планах и картах города ОНИ ОБЕ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОБРАЖЕНЫ РЯДОМ. По крайней мере – на планах, изображающих не только одну Большую Софию, но и другие церкви столицы. Так ли это? Обратимся к САМОЙ СТАРОЙ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КАРТ ГОРОДА ЦАРЬ-ГРАДА. Прежде всего оказывается, что САМЫЙ СТАРЫЙ план относится к первой половине ПЯТНАДЦАТОГО века [102], с. 5. См. рис. 1.32 и 1.33. Этот план очень важен, поскольку он показывает состояние Царь-Града НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ЗАВОЕВАНИЕМ ЕГО ОСМАНАМИ-АТАМАНАМИ в 1453 году. На плане указаны многие царь-градские церкви.

И уж, конечно, должна быть указана церковь Святой Ирины. Смотрим на план и видим, что в этом месте на плане действительно СТОИТ ЦЕРКОВЬ. По-видимому, это и есть храм Святой Ирины. ОДНАКО – ОНА ЗДЕСЬ ОДНА. РЯДОМ НИКАКОГО ДРУГОГО ХРАМА НЕТ. То есть получается, что Большая София ЕЩЕ НЕ ПОСТРОЕНА. Повторим, что план – начала XV века. Это хорошо согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой Большую Софию построил осман-атаман Сулейман = библейский Соломон в XVI веке.

Кстати, план Стамбула снабжен надписями, рис. 1.32. К сожалению, целиком надпись на главном храме – Ирины? – прочесть нам не удалось. Некоторые буквы попали на изображения окон. Тем не менее, часть надписи видна, рис. 1.34. Заменив неразборчивые буквы на знаки вопроса, мы видим следующее: S-I(?)R(???). Не исключено, что надпись означает Святая Ирина, то есть S-IERENA. И уж во всяком случае надпись явно не подходит для Святой Софии, то есть S-SOPHIA.

Таким образом, самый старый сохранившийся план Царь-Града XV века подтверждает нашу мысль, что В XV ВЕКЕ СОВРЕМЕННЫЙ ХРАМ БОЛЬШОЙ СОФИИ ТАМ ЕЩЕ НЕ СТОЯЛ.

Считается, что карт-планов Царь-Града ранее XV века не сохранилось. На рис. 1.35 мы приводим его план, составленный якобы в 1450 году [109], карта LVIII.

На рис. 1.36 показана карта Царь-Града, составленная якобы в 1422 году. Считается, что это «древнейший из дошедших до нас планов» [50], т. 5, с. 138–139. При сравнении его с «древнейшим планом» на рис. 1.32 ясно видно, что оба они действительно восходят к одному и тому же оригиналу. В целом они похожи. Тем не менее, эти две версии ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА, причем иногда в важных деталях. Нам объясняют сегодня, что план на рис. 1.36 был «воспроизведен с рукописи» Францем Этцольдом. Но верно ли, что рисунок в рукописи из Парижской Национальной Библиотеки действительно является оригиналом? Может быть, и он тоже – позднейшая «копия»?

Ведь план на рис. 1.32 явно отличается от него. Сохранился ли настоящий оригинал? Или же сегодня уцелели лишь его различные редакции, изготовленные в XVII–XVIII веках? А оригинал сочли «неправильным» и уничтожили? Отметим, что подобные вопросы о старых подлинниках ранее XVII века возникают всякий раз, когда удается обнаружить и сравнить друг с другом несколько поздних версий «старинных карт», выдаваемых сегодня либо за старинные оригиналы, либо за полностью аутентичные их копии.

Вернемся к плану на рис. 1.36. Рядом с Ипподромом показан храм, около которого написано «S. Sophia», рис. 1.37. Однако не исключено, что надпись сделана значительно позднее, уже скалигеровскими историками, объявившими, будто храм Софии был построен в VI веке н. э. Повторим, что здесь на самом деле должен находиться древний храм Ирины. Он стоит и сегодня. Так что если план действительно датируется 1422 годом, то на нем должен быть только храм Ирины. А Софии быть не должно. Если же план нарисован в XVI веке, то на нем уже должны быть два храма – Ирины и Софии. А то, что на плане якобы 1422 года изображен ТОЛЬКО ОДИН храм и рядом с ним подписано «Св. София», указывает на подлог.

За это говорит также и изображение Святой Софии на плане Царь-Града якобы 1520 (?) года [50], т. 5, с. 138–139. См. рис. 1.38. Хотя здесь рядом с изображением храма тоже подписано S. Sophia, но мы с удивлением видим нечто СОВЕРШЕННО НЕПОХОЖЕЕ на то, что называется Святой Софией сегодня. В самом деле. На плане якобы 1520 года изображено вытянутое здание с ДВУХСКАТНОЙ крышей, совершенно того же вида, как и европейские средневековые христианские соборы. Ничего общего с храмом Святой Софии, стоящим сегодня в Стамбуле и построенным якобы в VI веке н. э., это изображение не имеет! См. рис. 1.39.

На рис. 1.40 показан старинный план Константинополя, изготовленный якобы в 1520 (?) году [50], т. 5, с. 138–139. Как отмечают историки – и это действительно так – карта нарисована очень аккуратно и со знанием дела. Отражены все главные строения средневекового Царь-Града. Первую особенность плана 1520 года мы уже отметили – удивительный романо-готический европейский вид храма «Святой Софии». Вторая особенность плана тоже сразу бросается в глаза. Слева, в проливе Босфор, изображены три корабля. На одном из них развевается флаг с изображением ИМПЕРСКОГО ДВУГЛАВОГО ОРЛА, рис. 1.41. Как мы уже понимаем, это был старинный герб Руси-Орды, а также герб Великой = «Монгольской» Империи. Совершенно естественно, что корабли с таким флагом должны были стоять в портах Царь-Града.

На другом корабле мы видим два флага с изображением османского полумесяца, рис. 1.42. Все понятно. Царь-Град был столицей Османии-Атамании. Символом Царь-Града был полумесяц со звездой.

На третьем корабле мы видим флаг с ХРИСТИАНСКИМ КРЕСТОМ, а над ним, на высокой мачте, флаг со СФИНКСОМ, рис. 1.43. Здесь уместно напомнить, что СФИНКС присутствует в символике Золотой Орды. В [6] мы привели фотографию сфинкса, найденного при раскопках в Золотой Орде на Волге. Как мы показали в [6], СФИНКС – ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ ХРИСТИАНСКИЙ СИМВОЛ, ТО ЕСТЬ ХЕРУВИМ С ЧЕТЫРЬМЯ ЛИЦАМИ – ЛЬВА, ЧЕЛОВЕКА, ОРЛА И БЫКА. В христианстве хорошо известно, что эти образы олицетворяют четырех евангелистов: Марка, Матфея, Иоанна и Луку соответственно, см. [1], т. 5, гл. 18; [2], [6]. Может быть, корабль со сфинксом на флаге прибыл из африканского Египта, где расположен знаменитый «древне»-египетский Большой Сфинкс. Поскольку оба флага – со сфинксом и с крестом – подняты на одном и том же корабле, то «древний» Египет был христианским царством. Корабль мог прибыть и из Руси-Орды, которая в Библии описана под именем ЕГИПЕТ, см. выше.

На рис. 1.44 представлено старое изображение Константинополя, датируемое XVII веком. На рис. 1.45 показан старинный рисунок главного константинопольского дворца Топкапы (Topkapi). Рисунок относится к XVII веку. На рис. 1.46 и 1.47 приведена гравюра конца XVIII века, показывающая вид Стамбула того времени.

Отметим следующее обстоятельство, которое с точки зрения современных представлений о религиозной истории османов-атаманов выглядит несколько странным. Считается, что они, завоевав Царь-Град, обратили в мечети почти все христианские церкви. Джелал Эссад по этому поводу пишет: «Большая часть этих церквей была вслед за турецким завоеванием ОБРАЩЕНА В МЕЧЕТИ… Византийцы удалились в предместия и покинули эти здания; поэтому вполне понятно, что турки обратили их в священные здания, так как их религия допускает совершать молитву во всех святых местах» [41], с. 133–134. Однако церковь Святой Ирины, которая – после завоевания города османами – оказалась ЕДИНСТВЕННОЙ церковью на территории самого СУЛТАНСКОГО дворца, МЕЧЕТЬЮ НЕ СТАЛА [90], с. 58. Может быть, султаны построили рядом, для себя, другую мечеть? Нет, об этом ничего не известно. Может быть, они разрушили церковь Святой Ирины? Нет, не разрушили. Так что же получается? Все или почти все церкви Царь-Града обращены в мечети, а та, которая НАХОДИТСЯ ПРЯМО В СУЛТАНСКОМ ДВОРЦЕ, ОСТАЕТСЯ ХРИСТИАНСКОЙ? Надо ли это понимать так, что СУЛТАНЫ ХОДИЛИ В НЕЕ МОЛИТЬСЯ? Сегодня считается, будто султаны использовали ее просто как АРСЕНАЛ, храня там оружие [90], с. 58.

Но после всего того, что мы узнали о храме Святой Софии, в этом можно усомниться.

5. Размеры библейского Храма Соломона в сравнении с размерами храмов Малой Софии и Большой Софии в Царь-Граде

Выше мы говорили, что византийский император Юстиниан строит – даже согласно скалигеровской истории – не один, а ДВА храма Святой Софии. А именно Малую и Большую Софию. Храмы эти очень похожи по своей архитектуре. Надо полагать, что сначала была построена Малая София и лишь потом, «потренировавшись» на ней, строители возвели грандиозный храм Большой Софии. Кстати, в скалигеровской версии истории Иерусалима тоже считается, что храмов Господних было построено по меньшей мере два: Первый Храм, а затем – Второй Храм. Может быть, это и есть отражение того обстоятельства, что в XVI веке возвели два храма Святой Софии. Сначала Малую, потом Большую.

Библия приводит размеры храма Соломона в Иерусалиме. То есть, вероятно, самого ПЕРВОГО храма Господня. «Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в ШЕСТЬДЕСЯТ ЛОКТЕЙ, ШИРИНОЮ В ДВАДЦАТЬ И ВЫШИНОЮ В ТРИДЦАТЬ ЛОКТЕЙ, и притвор перед храмом в двадцать локтей длины, соответственно ширине храма, и в десять локтей ширины перед храмом» (3 Царств 6:2–3).

Как сообщает энциклопедия, «Локоть – древняя мера длины… Длина локтя колебалась от 370 мм (в Древней Сирии) до 555 мм («царский локоть» в Вавилоне)» [21], т. 25, с. 369. То есть около полуметра. Следовательно, размеры собственно храма Соломона, – то есть самого «корабля» храма, без пристроек, – были приблизительно таковы: 30 метров длины, 10 метров ширины и 15 метров высоты. Согласно нашей реконструкции, в описании библейского храма Соломона могли быть совмещены описания как Малой Софии, так и более поздней Большой Софии. Поэтому очень интересно сравнить размеры библейского первого храма Соломона и храма Малой Софии.

Библия приводит размеры храма Соломона в Иерусалиме. То есть, вероятно, самого ПЕРВОГО храма Господня. «Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в ШЕСТЬДЕСЯТ ЛОКТЕЙ, ШИРИНОЮ В ДВАДЦАТЬ И ВЫШИНОЮ В ТРИДЦАТЬ ЛОКТЕЙ, и притвор перед храмом в двадцать локтей длины, соответственно ширине храма, и в десять локтей ширины перед храмом» (3 Царств 6:2–3).

Как сообщает энциклопедия, «Локоть – древняя мера длины… Длина локтя колебалась от 370 мм (в Древней Сирии) до 555 мм («царский локоть» в Вавилоне)» [21], т. 25, с. 369. То есть около полуметра. Следовательно, размеры собственно храма Соломона, – то есть самого «корабля» храма, без пристроек, – были приблизительно таковы: 30 метров длины, 10 метров ширины и 15 метров высоты. Согласно нашей реконструкции, в описании библейского храма Соломона могли быть совмещены описания как Малой Софии, так и более поздней Большой Софии. Поэтому очень интересно сравнить размеры библейского первого храма Соломона и храма Малой Софии.