Страница:

Будет несправедливым не упомянуть еще двух видных последователей гуманистической линии. Васко де Кирога (конец 1480-х — 1565) еще до Витории начал размышлять о законности конкисты и в 1531 г. отправил письмо в Королевский Совет по делам Индий, в котором изложил идеи, обоснованные четыре года спустя в трактате «Информация о праве» — идеи, уже нам знакомые. Кирога оправдывает конкисту лишь в том, что она убрала препятствия для евангелизации, но резко осуждает жестокость конкистадоров, грабеж и порабощение индейцев. Вместе с тем он поддерживал институт репартимьенто и выступал против расового смешения индейцев и испанцев.

Кирога заслужил признание прежде всего как практик, и на этом поприще он оказался куда удачливее Лас Касаса. Поклонник Томаса Мора, основателя утопического социализма, став в 1538 г. епископом мексиканкой провинции Мичоакан, он начал создавать для индейцев так называемые поселения-приюты, организованные, в сущности, по коммунистическим принципам, и благодарная память о нем до сих пор сохраняется в Мексике. Первый архиепископ Мексики Хуан де Сумаррага (1468/1469-1548), судя по дате написания его трактата о проблеме рабства (1536), самостоятельно пришел к тем идеям, что высказывал Витория.

Лучше добро насильно…

Противостояние

Экспедиции

Финансирование и договоры

Кирога заслужил признание прежде всего как практик, и на этом поприще он оказался куда удачливее Лас Касаса. Поклонник Томаса Мора, основателя утопического социализма, став в 1538 г. епископом мексиканкой провинции Мичоакан, он начал создавать для индейцев так называемые поселения-приюты, организованные, в сущности, по коммунистическим принципам, и благодарная память о нем до сих пор сохраняется в Мексике. Первый архиепископ Мексики Хуан де Сумаррага (1468/1469-1548), судя по дате написания его трактата о проблеме рабства (1536), самостоятельно пришел к тем идеям, что высказывал Витория.

Лучше добро насильно…

Гуманистам (сами себя они, конечно, так не называли) противостоял очень сильный лагерь апологетов конкисты: его основу составляли, так сказать, «практики», то есть сами конкистадоры, энкомендеро и колониальные власти, дружно саботировавшие благие начинания монархов; а во главе этой колонны стояли мощные теоретики, которые — надо отдать им должное — ни в образованности, ни в убедительности аргументов нисколько не уступали своим идейным противникам. «Жесткую» линию в отношении индейцев и евангелизации проводили упомянутый юрист, автор рекеримьенто, Паласиос Рубиос, главный хронист Индий Овьедо, мексиканский хронист францисканец Торибио де Бенавенте Мотолиниа (?— 1569) и многие другие. Их идеи нашли самое яркое и концентрированное выражение в «Трактате о причинах справедливой войны против индейцев» (написан в 1546) крупнейшего идеолога конкисты Хуана Хинеса де Сепульведы (1490–1573).

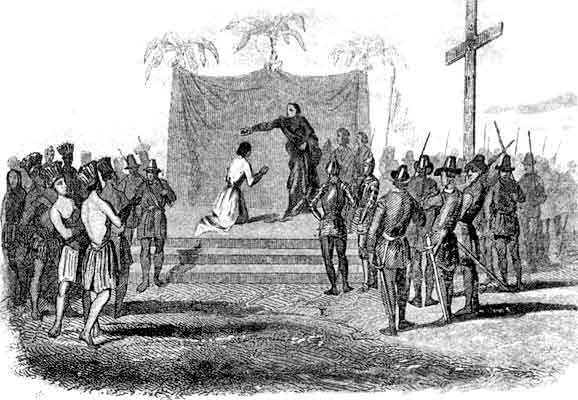

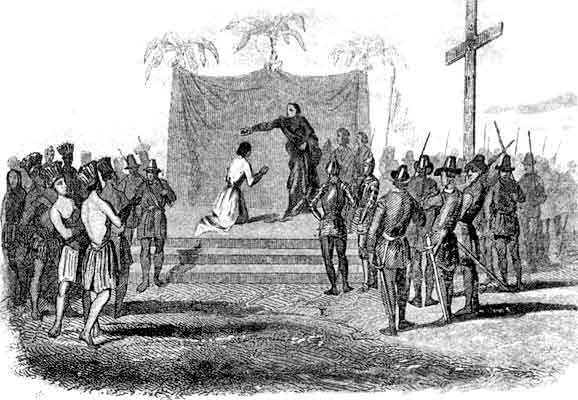

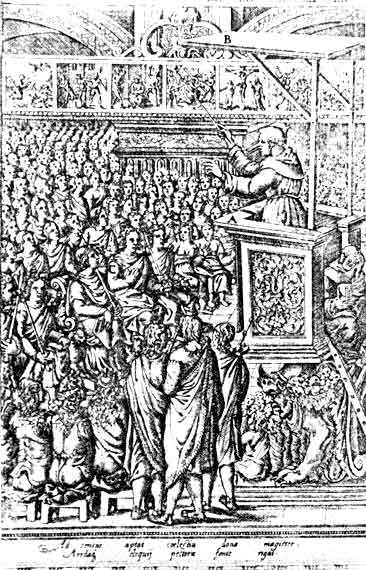

Добро насильно. Под присмотром конкистадоров индейцы принимают крегцение

Добро насильно. Под присмотром конкистадоров индейцы принимают крегцение

Часть жизни он провел в Италии, в Болонье, где воспринял ренессансную духовность. В 1536 г. Карл V назначил его своим личным капелланом, так что влиянием при дворе он пользовался немалым. Хинес де Сепульведа был великолепным знатоком античности и лучшим переводчиком Аристотеля на испанский язык. Неудивительно, что свой трактат он пишет на латыни в классическом жанре диалога и постоянно ссылается на непререкаемый авторитет Аристотеля.

Беседа происходит между двумя вымышленными персонажами. Некий Леопольдо, который несколько дней назад виделся с Кортесом и наслушался рассказов знаменитого конкистадора о подвигах его воинов в Мексике, размышляет, насколько эти деяния соответствуют понятиям справедливости и христианского милосердия. Свои сомнения он поверяет другу по имени Демократес — последний является резонером, то есть выражает позицию самого Хинеса де Сепульведы, и, понятное дело, в пух и прах разбивает все возражения Леопольдо.

Начинается спор с христовой проповеди ненасилия. Демократес, являя чисто ренессансную изворотливость ума и способность к сильному интеллектуальному маневру, приводит ряд примеров из жизни Христа, кои никак не сообразуются с заповедью насчет правой и левой щеки. В Евангелиях, фактически говорит он, уйма противоречий, что дозволяет множественность истолкований. Как тут быть? Единственный здравый путь — найти некую основу, базовую идею, снимающую все противоречия и приводящую множественность к бесспорному единству. Демократес знает, в чем эта идея состоит. Это естественный закон, сформулированный Аристотелем, закон подчинения слабого сильному. «Естественный закон, — внушает Демократес, — есть проявление извечного закона в существовании разумного создания. А извечный закон есть воля Бога, который стремится сохранить заведенный порядок вещей и воспрещает нарушать его». Значит, естественный закон тождественен Божественному закону.

Тогда остается лишь доказать, что индейцы во всех отношениях стоят намного ниже испанцев, и потому должны им подчиняться. Аргументов у автора трактата — хоть отбавляй: тут и человеческие жертвоприношения, и каннибализм, и содомский грех, и многоженство, и язычество, и тираническая власть касиков, и дикость нравов… Что же касается испанцев, то Демократес прямо-таки поет гимн испанскому народу и заключает: «… по правде говоря, немногие народы способны сравняться с ним».

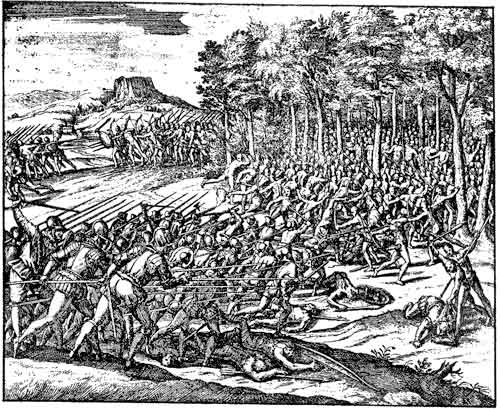

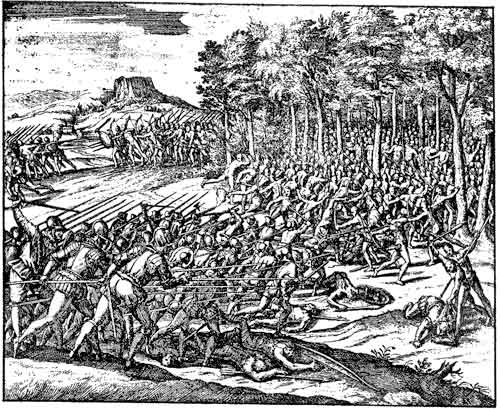

Д. В. Конхерт. Покорение индейцев-людоедов войсками Карла V (1555). Эта гравюра как бы иллюстрирует правоту тезиса о насильственной христианизации индейцев. Надпись на латыни, испанском и французском: «Прежде пожиравшие человеческую плоть индейцы, ныне укрощенные, дрожат пред непобедимым оружием цезаря»

Д. В. Конхерт. Покорение индейцев-людоедов войсками Карла V (1555). Эта гравюра как бы иллюстрирует правоту тезиса о насильственной христианизации индейцев. Надпись на латыни, испанском и французском: «Прежде пожиравшие человеческую плоть индейцы, ныне укрощенные, дрожат пред непобедимым оружием цезаря»

Отсюда вывод: «Они, туземцы, настолько ниже испанцев, насколько дети несравнимы со взрослыми, а женщины — с мужчинами, и между ними существует такая же разница, как между обезьянами и людьми». Раз так, то в действие вступает неумолимый естественный закон: «По извечному закону справедливости и по естественному закону эти люди должны подчиниться более культурным и гуманным властителям и народам, дабы усвоить добродетели и мудрые законы последних, отвратиться от варварства и предаться более достойной жизни и культу добродетели». А кроме естественного закона, существует еще один неотразимый аргумент — дар Святейшего Папы, который «дал легитимное право Испании владеть землями этих варваров».

По вопросу о рабстве индейцев Хинес де Сепульведа придерживался убеждения, что индейцы — рабы по натуре и абсолютно не способны к разумному самоуправлению. Эти идеи также не отдавали свежестью. Упоминавшийся Джон Мэйр первым применил концепцию Аристотеля к Америке и предположил, что индейцы — рабы по своей человеческой природе, и этот тезис получил широчайшее распространение в философии и юриспруденции эпохи конкисты. Паласиос Рубиос исходил из того, что рабство — продукт греховной человеческой природы и оправдано различиями способностей людей: одним предназначено повелевать, другим — покоряться. Фрай Бернардо де Меса из ордена проповедников обосновывал тезис Мэйра географическими факторами: дескать, рабская натура индейцев обусловлена природной средой их обитания, ибо есть земли, кои Божьим промыслом предназначены быть отданы в пользование более разумных. Эти идеи развивал Овьедо: по его убеждению, сам природный мир Нового Света — дикий, «ущербный», «слабый» — порождает рабов по природе. Надо признать, что по вопросу о рабстве индейцев Хинес де Сепульведа проводил менее жесткую линию, чем иные из его единомышленников: по его убеждению, нельзя обращать в рабство тех из туземцев, кто добровольно подчинился испанцам; вот если они сопротивлялись «более культурным и гуманным» — тогда другое дело; но и в этом случае рабство — прощение, ибо злоумышленнику даруется жизнь.

Вернемся к названию трактата. К средневековой доктрине справедливой войны, изложенной выше, автор добавляет два легитимных повода для войны, имеющих самое непосредственное отношение к американской реальности. Первый — все то же культурное превосходство, какое позволяет, «если другого пути не остается, покорить оружием тех, кто по естественному закону должен подчиняться другим, но отказывается признать их господство». Другой повод — наказание за злодейства и грехи. На словах Хинес де Сепульведа не считал индейцев виновными в язычестве и даже признавал, что они не обязаны принимать христианство вопреки своей воле. В этом отношении, например, Мотолиния выступал с жестких позиций насильственной евангелизации, ссылаясь на поговорку «лучше добро насильно, чем зло добровольно».

Вместе с тем, полагал Хинес де Сепульведа, язычество индейцев порождало такие богомерзкие обычаи, с которыми уже никак нельзя было мириться. «Так что не столько неверность является справедливейшим поводом для войны против варваров, сколько их гнусная распущенность, их массовые человеческие жертвоприношения, крайние притеснения, какие они чинят множеству невинных, чудовищные людоедские пиршества, мерзкое идолопоклонство». Справедливых поводов для войны оказывалось более чем достаточно, чтобы признать полную правомерность конкисты, а самих конкистадоров — благороднейшими людьми, выполняющими высокую цивилизаторскую и христианскую миссию. Надо ли пояснять, что прекраснодушный Леопольдо был покорен железными доводами Демократеса.

Убедить воображаемого оппонента оказалось куда легче, нежели реальных. Примечательна в этом отношении судьба самой книги Хинеса де Сепульведы. Трактат сначала был одобрен к публикации Советом Кастилии, но, как полагалось, отдан на рецензию в Королевский Совет по делам Индий. А вот там возникли сомнения, и книгу, как нынче говорят, притормозили. Автор пожаловался Карлу V, тот повелел как можно скорее рассмотреть вопрос о публикации трактата.

И тут, на беду Хинесу де Сепульведе, в 1547 г. в Испанию явился Лас Касас и настоял, чтобы книгу обсудили еще раз и на высоком ученом уровне. Эту задачу возложили на авторитетные университеты Саламанки и Алкала-де-Энарес; там прошли обсуждения, и в результате трактат запретили к публикации. Удивительные все-таки вещи творились в тогдашней инквизиторской Испании! Книгу, которая превозносит испанскую нацию, утверждает права короны на Новый Свет и оправдывает ее колониальную политику, — эту книгу официально запретили! А трактаты, отрицающие власть папы и легитимность испанских владений и действий в Америке, издавались.

Пройдет всего несколько лет, и Лас Касас опубликует «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий» (1552), и эта яростная обличительная книга, породившая «черную» легенду о конкисте, будет использована европейскими странами в их антииспанской политике. И еще одна гримаса Истории — по отношению к Хинесу де Сепульведе: пройдет три с половиной века, и не где-нибудь, а в самой Латинской Америке будет опубликовано множество трудов латиноамериканских же ученых, где в открытую будет говориться о расовой неполноценности индейца и метиса и о превосходстве европейца, и никто эти книги не станет запрещать.

Часть жизни он провел в Италии, в Болонье, где воспринял ренессансную духовность. В 1536 г. Карл V назначил его своим личным капелланом, так что влиянием при дворе он пользовался немалым. Хинес де Сепульведа был великолепным знатоком античности и лучшим переводчиком Аристотеля на испанский язык. Неудивительно, что свой трактат он пишет на латыни в классическом жанре диалога и постоянно ссылается на непререкаемый авторитет Аристотеля.

Беседа происходит между двумя вымышленными персонажами. Некий Леопольдо, который несколько дней назад виделся с Кортесом и наслушался рассказов знаменитого конкистадора о подвигах его воинов в Мексике, размышляет, насколько эти деяния соответствуют понятиям справедливости и христианского милосердия. Свои сомнения он поверяет другу по имени Демократес — последний является резонером, то есть выражает позицию самого Хинеса де Сепульведы, и, понятное дело, в пух и прах разбивает все возражения Леопольдо.

Начинается спор с христовой проповеди ненасилия. Демократес, являя чисто ренессансную изворотливость ума и способность к сильному интеллектуальному маневру, приводит ряд примеров из жизни Христа, кои никак не сообразуются с заповедью насчет правой и левой щеки. В Евангелиях, фактически говорит он, уйма противоречий, что дозволяет множественность истолкований. Как тут быть? Единственный здравый путь — найти некую основу, базовую идею, снимающую все противоречия и приводящую множественность к бесспорному единству. Демократес знает, в чем эта идея состоит. Это естественный закон, сформулированный Аристотелем, закон подчинения слабого сильному. «Естественный закон, — внушает Демократес, — есть проявление извечного закона в существовании разумного создания. А извечный закон есть воля Бога, который стремится сохранить заведенный порядок вещей и воспрещает нарушать его». Значит, естественный закон тождественен Божественному закону.

Тогда остается лишь доказать, что индейцы во всех отношениях стоят намного ниже испанцев, и потому должны им подчиняться. Аргументов у автора трактата — хоть отбавляй: тут и человеческие жертвоприношения, и каннибализм, и содомский грех, и многоженство, и язычество, и тираническая власть касиков, и дикость нравов… Что же касается испанцев, то Демократес прямо-таки поет гимн испанскому народу и заключает: «… по правде говоря, немногие народы способны сравняться с ним».

Отсюда вывод: «Они, туземцы, настолько ниже испанцев, насколько дети несравнимы со взрослыми, а женщины — с мужчинами, и между ними существует такая же разница, как между обезьянами и людьми». Раз так, то в действие вступает неумолимый естественный закон: «По извечному закону справедливости и по естественному закону эти люди должны подчиниться более культурным и гуманным властителям и народам, дабы усвоить добродетели и мудрые законы последних, отвратиться от варварства и предаться более достойной жизни и культу добродетели». А кроме естественного закона, существует еще один неотразимый аргумент — дар Святейшего Папы, который «дал легитимное право Испании владеть землями этих варваров».

По вопросу о рабстве индейцев Хинес де Сепульведа придерживался убеждения, что индейцы — рабы по натуре и абсолютно не способны к разумному самоуправлению. Эти идеи также не отдавали свежестью. Упоминавшийся Джон Мэйр первым применил концепцию Аристотеля к Америке и предположил, что индейцы — рабы по своей человеческой природе, и этот тезис получил широчайшее распространение в философии и юриспруденции эпохи конкисты. Паласиос Рубиос исходил из того, что рабство — продукт греховной человеческой природы и оправдано различиями способностей людей: одним предназначено повелевать, другим — покоряться. Фрай Бернардо де Меса из ордена проповедников обосновывал тезис Мэйра географическими факторами: дескать, рабская натура индейцев обусловлена природной средой их обитания, ибо есть земли, кои Божьим промыслом предназначены быть отданы в пользование более разумных. Эти идеи развивал Овьедо: по его убеждению, сам природный мир Нового Света — дикий, «ущербный», «слабый» — порождает рабов по природе. Надо признать, что по вопросу о рабстве индейцев Хинес де Сепульведа проводил менее жесткую линию, чем иные из его единомышленников: по его убеждению, нельзя обращать в рабство тех из туземцев, кто добровольно подчинился испанцам; вот если они сопротивлялись «более культурным и гуманным» — тогда другое дело; но и в этом случае рабство — прощение, ибо злоумышленнику даруется жизнь.

Вернемся к названию трактата. К средневековой доктрине справедливой войны, изложенной выше, автор добавляет два легитимных повода для войны, имеющих самое непосредственное отношение к американской реальности. Первый — все то же культурное превосходство, какое позволяет, «если другого пути не остается, покорить оружием тех, кто по естественному закону должен подчиняться другим, но отказывается признать их господство». Другой повод — наказание за злодейства и грехи. На словах Хинес де Сепульведа не считал индейцев виновными в язычестве и даже признавал, что они не обязаны принимать христианство вопреки своей воле. В этом отношении, например, Мотолиния выступал с жестких позиций насильственной евангелизации, ссылаясь на поговорку «лучше добро насильно, чем зло добровольно».

Вместе с тем, полагал Хинес де Сепульведа, язычество индейцев порождало такие богомерзкие обычаи, с которыми уже никак нельзя было мириться. «Так что не столько неверность является справедливейшим поводом для войны против варваров, сколько их гнусная распущенность, их массовые человеческие жертвоприношения, крайние притеснения, какие они чинят множеству невинных, чудовищные людоедские пиршества, мерзкое идолопоклонство». Справедливых поводов для войны оказывалось более чем достаточно, чтобы признать полную правомерность конкисты, а самих конкистадоров — благороднейшими людьми, выполняющими высокую цивилизаторскую и христианскую миссию. Надо ли пояснять, что прекраснодушный Леопольдо был покорен железными доводами Демократеса.

Убедить воображаемого оппонента оказалось куда легче, нежели реальных. Примечательна в этом отношении судьба самой книги Хинеса де Сепульведы. Трактат сначала был одобрен к публикации Советом Кастилии, но, как полагалось, отдан на рецензию в Королевский Совет по делам Индий. А вот там возникли сомнения, и книгу, как нынче говорят, притормозили. Автор пожаловался Карлу V, тот повелел как можно скорее рассмотреть вопрос о публикации трактата.

И тут, на беду Хинесу де Сепульведе, в 1547 г. в Испанию явился Лас Касас и настоял, чтобы книгу обсудили еще раз и на высоком ученом уровне. Эту задачу возложили на авторитетные университеты Саламанки и Алкала-де-Энарес; там прошли обсуждения, и в результате трактат запретили к публикации. Удивительные все-таки вещи творились в тогдашней инквизиторской Испании! Книгу, которая превозносит испанскую нацию, утверждает права короны на Новый Свет и оправдывает ее колониальную политику, — эту книгу официально запретили! А трактаты, отрицающие власть папы и легитимность испанских владений и действий в Америке, издавались.

Пройдет всего несколько лет, и Лас Касас опубликует «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий» (1552), и эта яростная обличительная книга, породившая «черную» легенду о конкисте, будет использована европейскими странами в их антииспанской политике. И еще одна гримаса Истории — по отношению к Хинесу де Сепульведе: пройдет три с половиной века, и не где-нибудь, а в самой Латинской Америке будет опубликовано множество трудов латиноамериканских же ученых, где в открытую будет говориться о расовой неполноценности индейца и метиса и о превосходстве европейца, и никто эти книги не станет запрещать.

Противостояние

Однако с историей книги Хинеса де Сепульведы мы забежали вперед, упустив ряд важных событий. В 1540 г. в Вальядолиде собралась хунта во главе с кардиналом Лоайсой, тогдашним президентом Королевского совета по делам Индий, чтобы в очередной раз решить наболевшие вопросы колониальной политики. Двухлетняя говорильня ни к чему путному не привела.

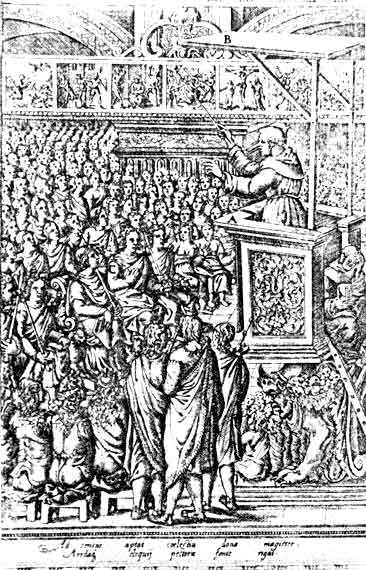

Мирная христианизация индейцев. Гравюра фрая Диего Валадеса из книги «Христианскаяриторика». Перуджия, 1579

Мирная христианизация индейцев. Гравюра фрая Диего Валадеса из книги «Христианскаяриторика». Перуджия, 1579

Между тем Лас Касас, приехавший в Испанию в 1539 г., не дремал и со свойственной ему энергией будоражил общественное мнение, выступая в защиту индейцев. Когда в 1542 г. из Германии в Испанию вернулся Карл V, Лас Касас добился высочайшей аудиенции, и по императорскому повелению изложил перед комиссией прелатов и королевских советников основные положения своего труда «Средства спасения Индий». Главным же из этих «средств» (хотя оно и фигурировало под номером восемь) он считал уничтожение энкомьенды, обосновав оное двадцатью «обоснованиями» с обилием пунктов и подпунктов. Вдобавок он заказал множество копий этого текста и распространил его среди высших королевских чиновников.

Усилия Лас Касаса привели к тому, что император повелел созвать очередную хунту, и ей было предписано выработать новые законы Индий. Под таким названием — Новые законы — они и вошли в историю, утвержденные в Барселоне 20 ноября 1542 г. и дополненные в Вальядолиде в июне следующего года. Формально Лас Касас не участвовал в работе хунты, но все знали, что вдохновителем этих законов был именно он.

В Новых законах выделяются три тематические части. Первая касается организации и регламентации деятельности Королевского Совета по делам Индий — но мы не станем углубляться в бюрократические дебри. Вторая определяет функции и юрисдикции аудьенсий, судейских коллегий, которые были призваны ограничить власть конкистадоров. Первая аудьенсия была создана в 1526 г. в Мексике, ее президентом стал злейший враг Кортеса Нуньо де Гусман. В Новых законах была утверждена аудьенсия в Перу, в Лиме, и переведена аудьенсия из Панамы в Гватемалу и Никарагуа; таким образом, вместе с двумя прежними, в Мексике и в Санто-Доминго, судейских коллегий стало четыре. Третья, и самая обширная часть (пункты с двадцатого по тридцать девятый) касается обращения с индейцами, чему стоит уделить особое внимание. Ибо каждый из этих пунктов был как удар, один сильнее другого, по жизненным интересам конкистадоров.

Закон двадцатый гласил: «Приказываем и повелеваем, чтобы отныне и впредь ни под каким предлогом, будь то война, восстание либо выкуп, не разрешалось обращать в рабство какого бы то ни было индейца, и желаем, чтобы со всеми индейцами обращались, как со свободными подданными короны Кастилии, благо таковыми они и являются». Затем — предписание аудьенсиям освободить всех индейцев, ранее незаконно обращенных в рабство. Далее — запрет брать индейцев в услужение против их воли, включая запрещение насильно использовать их в качестве носильщиков и на добыче жемчуга. Все королевские чиновники, начиная с вице-королей, а также священнослужители должны передать под власть короны всех индейцев, каких имеют в личном услужении, — то есть, попросту говоря, лишаются своих энкомьенд. «…И даже если чиновники и губернаторы скажут, что желают покинуть свои посты, дабы оставить при себе индейцев, они все равно обязаны выполнить данное распоряжение».

Кроме того, наслышан король о том, что многие конкистадоры имеют слишком крупные энкомьенды, и посему приказано аудьенсиям провести ревизию и урезать их владения. И еще предписано аудьенсиям провести тотальную ревизию энкомьенд на предмет обращения их владельцев с индейцами, и если те плохо с ними обращаются, то энкомендеро следует лишить всех индейцев и передать их в подданство короне. И наконец, самый страшный, сокрушительный удар — закон двадцать девятый: «Также приказываем и повелеваем, чтобы отныне и впредь ни один вице-король, губернатор, член аудьенсии, первооткрыватель и кто бы то ни был не получал в услужение индейцев, будь то по распоряжению, передаче имущества, дарственной, продаже, наследованию или в какой иной форме, а если умирает владелец энкомьенды, то его индейцы передаются под власть короны».

В 1544 г. император послал в Индии эмиссаров с предписанием огласить Новые законы и строго следить за их соблюдением. Какой стон, какой плач поднялся в колониях! Какими проклятиями конкистадоры осыпали ненавистного Лас Касаса! Хронисты живо описывают, как богатые колонисты рвали на себе одежды, ходили в таком виде по улицам и рыдали: они честью и правдой служили королю, рисковали жизнью, чтобы получить достояние, а теперь, выходит, после их смерти их жены и дети по миру пойдут! В Перу в 1544 г. поднял восстание Гонсало Писарро, и первый вице-король Перу, присланный огласить Новые законы, лишился головы. Конкистадоры воздели его голову на пику, плевали в лицо, выдергивали из бороды седые волосы и «украшали» ими шлемы.

В Мексике народ оказался разумнее и не стал прибегать к столь крайним мерам. Здесь собрались высшие чиновники и прелаты и порешили послать ко двору комиссию с просьбой пересмотреть законы. В 1545 г. делегация из Мексики добралась до Германии, где в то время находился император, и слезно воззвала к его монаршему благоразумию.

Но вразумлен император был не столько их просьбами, и даже не горами петиций от колонистов, сколько восстанием в Перу. Тут было над чем призадуматься. И Карл V повелел созвать очередную хунту, перед которой в июне 1545 г. выступили посланцы из Мексики. В результате в октябре самые одиозные из Новых законов, в том числе пункт двадцать девятый о наследовании, были отменены. Надо ли объяснять, что пересмотр нескольких законов и остальные делает необязательными к исполнению. В колониях известие об этом было встречено с ликованием; в Мексике устроили пышное празднество с боем быков, и хотя формально оно было приурочено к религиозному празднику, все понимали, что святые тут ни при чем.

Итак, Новые законы фактически пришлось отменить, в Индиях творилась неразбериха, споры ученых мужей ужесточались, а тут еще история с трактатом Сепульведы наделала много шума. И тогда в 1549 г. Королевский совет по делам Индий принял радикальное решение: временно запретить все исследовательские и завоевательные походы, созвать хунту авторитетных теологов и юристов, и пусть они выработают «наилучшие распорядки, в соответствии с коими открытия, завоевания и заселения совершались бы разумно и по справедливости». Король предложение принял и, как нынче сказали бы, наложил на конкисту временное вето. Вдумайтесь, читатель: мыслимо ли было когда такое, чтобы империя, находящаяся в зените своего могущества и на пике своих завоеваний, вдруг взяла да и приостановила победное шествие, озаботившись праведностью своего пути? Не было такого — ни до, ни после.

В августе 1550 г. в Вальядолиде собрались в полном составе чиновники Королевского Совета по делам Индий, а к ним вдобавок видные теологи и юристы. Настал момент истины, когда противоборствующие стороны должны были в открытом диспуте решить, на чьей стороне правда. Лицом к лицу столкнулись и главные идеологи враждующих лагерей — Хинес де Сепульведа и Лас Касас. Их поединок стал самым ярким эпизодом полемики и вошел в историю.

Центральный пункт полемики формулировался следующим образом: имеет ли право король сначала покорять индейцев силой оружия, а затем обращать их в истинную веру и делать своими подданными? Но этот вопрос, как за ниточку, вытягивал весь клубок моральных, этических и юридических проблем, о которых говорилось выше. В первый день дебатов Хинес де Сепульведа за три часа представил резюме своего «Трактата о причинах справедливой войны против индейцев». На следующий день перед комиссией предстал Лас Касас с объемистой рукописью в руках и заявил, что прочтет ее от первого слова до последнего. Трактат на латыни назывался «Апология» и содержал основные выводы ранее написанной «Апологетической истории Индий». Чтение трактата заняло пять дней — то ли пока не кончилась последняя страница, то ли, как утверждал Хинес де Сепульведа, пока у коллегии не иссякло терпение.

«Каким образом индейцы торгуют». Гравюра из пятой части книги «Америка» Теодора де Бри

«Каким образом индейцы торгуют». Гравюра из пятой части книги «Америка» Теодора де Бри

Лас Касас хорошо подготовился к предстоящему сражению и направил атаку, фигурально выражаясь, в самый центр вражеского войска. Как было показано, все выкладки и положения Хинеса де Сепульведы основывались на теории Аристотеля о подчинении низшего высшему достаточно подорвать этот фундамент — и все здание рухнет. Конечно, Лас Касас не решился посягать на античный авторитет — это было бы для него самоубийственно. Он заявил, что его оппонент либо не понял Аристотеля, либо сознательно исказил его концепции — ведь почтенный грек, говоря о варварах, отнюдь не стрижет всех под одну гребенку, а различает по меньшей мере три их разновидности.

Есть варвары — разумные, но жестокие люди («Разве греки и римляне, а ныне испанцы не отличались жестокостью? — вопрошал Лас Касас); есть варвары, говорящие на заимствованном языке и не имеющие письменности (между прочим, отмечал полемист, испанский язык возник из латыни); наконец, есть варвары неразумные от природы и не способные к самоуправлению: только они, по мнению Аристотеля, подлежат обращению в рабство. А еще, добавлял от себя Лас Касас, есть четвертая разновидность «варваров» — нехристиане, в том числе язычники по незнанию, не виновные в своем язычестве. Лас Касас доказывал, что индейцы не относятся к третьей разновидности варваров, а являются разумными людьми.

Аргументов было такое великое множество, что комиссия поручила одному из своих членов, авторитетному теологу и юристу Доминго де Сото, суммировать их и представить Хинесу де Сепульведе. После того, как это было сделано, Хинес де Сепульведа ответил возражениями на каждый пункт резюме, и на том комиссия решила прервать заседания, договорившись собраться в январе 1551 г. для окончательного решения.

Об этой второй сессии диспута, проходившей с середины апреля по середину мая 1551 г., известно немногое, и в основном со слов Хинеса де Сепульведы, поскольку протоколы заседаний были утеряны. Известно, что Лас Касас не терял времени даром и в перерыве между заседаниями подготовил возражения на ответы оппонента — надо полагать, достаточно пространные и аргументированные. Впрочем, Хинес де Сепульведа ничем не ответил на эту атаку, полагая, что «в этом не было необходимости», и перевел диспут в иную плоскость, подняв вопрос о папских буллах. Как раз в то время он написал диатрибу «Против тех, кто недооценивает и отвергает буллу папы Александра IV…» — не будем воспроизводить все ее непомерно длинное название. Обсуждение легитимности папского дара испанским королям составило главную тему второго заседания, а чем оно закончилось, неизвестно. Скорее всего, как и первое, — решением продолжить диспут.

Впрочем, отсутствие формального окончательного вердикта еще не говорит о том, что диспут был бесплоден. Он еще раз поставил очень важные вопросы, важные не только для испанцев или индейцев, а для духовного развития всей западноевропейской цивилизации. Ибо в центре полемики стояла проблема «я» и «другой», проблема отношения менталитетов и культур, отнюдь не утерявшая своей актуальности. Сам факт проведения такого диспута на самом высоком государственном уровне обозначил наступление новой эпохи в истории человечества. Это был первый шаг на том долгом пути, который в конце XX в. привел многие государства к сознательному и добровольному отказу от колониальных владений. Наконец, нельзя сказать, будто в этом диспуте не было одержавших верх — хотя Хинес де Сепульведа остался при своем мнении, а споры не кончились и продолжались еще века, меняя формы и аргументы, да и, наверное, не прекратились до сих пор. Победителя указали королевские ордонансы 1556 г., которые подтвердили отмену рабства индейцев и вычеркнули слово «конкиста» из официального обихода.

Между тем Лас Касас, приехавший в Испанию в 1539 г., не дремал и со свойственной ему энергией будоражил общественное мнение, выступая в защиту индейцев. Когда в 1542 г. из Германии в Испанию вернулся Карл V, Лас Касас добился высочайшей аудиенции, и по императорскому повелению изложил перед комиссией прелатов и королевских советников основные положения своего труда «Средства спасения Индий». Главным же из этих «средств» (хотя оно и фигурировало под номером восемь) он считал уничтожение энкомьенды, обосновав оное двадцатью «обоснованиями» с обилием пунктов и подпунктов. Вдобавок он заказал множество копий этого текста и распространил его среди высших королевских чиновников.

Усилия Лас Касаса привели к тому, что император повелел созвать очередную хунту, и ей было предписано выработать новые законы Индий. Под таким названием — Новые законы — они и вошли в историю, утвержденные в Барселоне 20 ноября 1542 г. и дополненные в Вальядолиде в июне следующего года. Формально Лас Касас не участвовал в работе хунты, но все знали, что вдохновителем этих законов был именно он.

В Новых законах выделяются три тематические части. Первая касается организации и регламентации деятельности Королевского Совета по делам Индий — но мы не станем углубляться в бюрократические дебри. Вторая определяет функции и юрисдикции аудьенсий, судейских коллегий, которые были призваны ограничить власть конкистадоров. Первая аудьенсия была создана в 1526 г. в Мексике, ее президентом стал злейший враг Кортеса Нуньо де Гусман. В Новых законах была утверждена аудьенсия в Перу, в Лиме, и переведена аудьенсия из Панамы в Гватемалу и Никарагуа; таким образом, вместе с двумя прежними, в Мексике и в Санто-Доминго, судейских коллегий стало четыре. Третья, и самая обширная часть (пункты с двадцатого по тридцать девятый) касается обращения с индейцами, чему стоит уделить особое внимание. Ибо каждый из этих пунктов был как удар, один сильнее другого, по жизненным интересам конкистадоров.

Закон двадцатый гласил: «Приказываем и повелеваем, чтобы отныне и впредь ни под каким предлогом, будь то война, восстание либо выкуп, не разрешалось обращать в рабство какого бы то ни было индейца, и желаем, чтобы со всеми индейцами обращались, как со свободными подданными короны Кастилии, благо таковыми они и являются». Затем — предписание аудьенсиям освободить всех индейцев, ранее незаконно обращенных в рабство. Далее — запрет брать индейцев в услужение против их воли, включая запрещение насильно использовать их в качестве носильщиков и на добыче жемчуга. Все королевские чиновники, начиная с вице-королей, а также священнослужители должны передать под власть короны всех индейцев, каких имеют в личном услужении, — то есть, попросту говоря, лишаются своих энкомьенд. «…И даже если чиновники и губернаторы скажут, что желают покинуть свои посты, дабы оставить при себе индейцев, они все равно обязаны выполнить данное распоряжение».

Кроме того, наслышан король о том, что многие конкистадоры имеют слишком крупные энкомьенды, и посему приказано аудьенсиям провести ревизию и урезать их владения. И еще предписано аудьенсиям провести тотальную ревизию энкомьенд на предмет обращения их владельцев с индейцами, и если те плохо с ними обращаются, то энкомендеро следует лишить всех индейцев и передать их в подданство короне. И наконец, самый страшный, сокрушительный удар — закон двадцать девятый: «Также приказываем и повелеваем, чтобы отныне и впредь ни один вице-король, губернатор, член аудьенсии, первооткрыватель и кто бы то ни был не получал в услужение индейцев, будь то по распоряжению, передаче имущества, дарственной, продаже, наследованию или в какой иной форме, а если умирает владелец энкомьенды, то его индейцы передаются под власть короны».

В 1544 г. император послал в Индии эмиссаров с предписанием огласить Новые законы и строго следить за их соблюдением. Какой стон, какой плач поднялся в колониях! Какими проклятиями конкистадоры осыпали ненавистного Лас Касаса! Хронисты живо описывают, как богатые колонисты рвали на себе одежды, ходили в таком виде по улицам и рыдали: они честью и правдой служили королю, рисковали жизнью, чтобы получить достояние, а теперь, выходит, после их смерти их жены и дети по миру пойдут! В Перу в 1544 г. поднял восстание Гонсало Писарро, и первый вице-король Перу, присланный огласить Новые законы, лишился головы. Конкистадоры воздели его голову на пику, плевали в лицо, выдергивали из бороды седые волосы и «украшали» ими шлемы.

В Мексике народ оказался разумнее и не стал прибегать к столь крайним мерам. Здесь собрались высшие чиновники и прелаты и порешили послать ко двору комиссию с просьбой пересмотреть законы. В 1545 г. делегация из Мексики добралась до Германии, где в то время находился император, и слезно воззвала к его монаршему благоразумию.

Но вразумлен император был не столько их просьбами, и даже не горами петиций от колонистов, сколько восстанием в Перу. Тут было над чем призадуматься. И Карл V повелел созвать очередную хунту, перед которой в июне 1545 г. выступили посланцы из Мексики. В результате в октябре самые одиозные из Новых законов, в том числе пункт двадцать девятый о наследовании, были отменены. Надо ли объяснять, что пересмотр нескольких законов и остальные делает необязательными к исполнению. В колониях известие об этом было встречено с ликованием; в Мексике устроили пышное празднество с боем быков, и хотя формально оно было приурочено к религиозному празднику, все понимали, что святые тут ни при чем.

Итак, Новые законы фактически пришлось отменить, в Индиях творилась неразбериха, споры ученых мужей ужесточались, а тут еще история с трактатом Сепульведы наделала много шума. И тогда в 1549 г. Королевский совет по делам Индий принял радикальное решение: временно запретить все исследовательские и завоевательные походы, созвать хунту авторитетных теологов и юристов, и пусть они выработают «наилучшие распорядки, в соответствии с коими открытия, завоевания и заселения совершались бы разумно и по справедливости». Король предложение принял и, как нынче сказали бы, наложил на конкисту временное вето. Вдумайтесь, читатель: мыслимо ли было когда такое, чтобы империя, находящаяся в зените своего могущества и на пике своих завоеваний, вдруг взяла да и приостановила победное шествие, озаботившись праведностью своего пути? Не было такого — ни до, ни после.

В августе 1550 г. в Вальядолиде собрались в полном составе чиновники Королевского Совета по делам Индий, а к ним вдобавок видные теологи и юристы. Настал момент истины, когда противоборствующие стороны должны были в открытом диспуте решить, на чьей стороне правда. Лицом к лицу столкнулись и главные идеологи враждующих лагерей — Хинес де Сепульведа и Лас Касас. Их поединок стал самым ярким эпизодом полемики и вошел в историю.

Центральный пункт полемики формулировался следующим образом: имеет ли право король сначала покорять индейцев силой оружия, а затем обращать их в истинную веру и делать своими подданными? Но этот вопрос, как за ниточку, вытягивал весь клубок моральных, этических и юридических проблем, о которых говорилось выше. В первый день дебатов Хинес де Сепульведа за три часа представил резюме своего «Трактата о причинах справедливой войны против индейцев». На следующий день перед комиссией предстал Лас Касас с объемистой рукописью в руках и заявил, что прочтет ее от первого слова до последнего. Трактат на латыни назывался «Апология» и содержал основные выводы ранее написанной «Апологетической истории Индий». Чтение трактата заняло пять дней — то ли пока не кончилась последняя страница, то ли, как утверждал Хинес де Сепульведа, пока у коллегии не иссякло терпение.

Лас Касас хорошо подготовился к предстоящему сражению и направил атаку, фигурально выражаясь, в самый центр вражеского войска. Как было показано, все выкладки и положения Хинеса де Сепульведы основывались на теории Аристотеля о подчинении низшего высшему достаточно подорвать этот фундамент — и все здание рухнет. Конечно, Лас Касас не решился посягать на античный авторитет — это было бы для него самоубийственно. Он заявил, что его оппонент либо не понял Аристотеля, либо сознательно исказил его концепции — ведь почтенный грек, говоря о варварах, отнюдь не стрижет всех под одну гребенку, а различает по меньшей мере три их разновидности.

Есть варвары — разумные, но жестокие люди («Разве греки и римляне, а ныне испанцы не отличались жестокостью? — вопрошал Лас Касас); есть варвары, говорящие на заимствованном языке и не имеющие письменности (между прочим, отмечал полемист, испанский язык возник из латыни); наконец, есть варвары неразумные от природы и не способные к самоуправлению: только они, по мнению Аристотеля, подлежат обращению в рабство. А еще, добавлял от себя Лас Касас, есть четвертая разновидность «варваров» — нехристиане, в том числе язычники по незнанию, не виновные в своем язычестве. Лас Касас доказывал, что индейцы не относятся к третьей разновидности варваров, а являются разумными людьми.

Аргументов было такое великое множество, что комиссия поручила одному из своих членов, авторитетному теологу и юристу Доминго де Сото, суммировать их и представить Хинесу де Сепульведе. После того, как это было сделано, Хинес де Сепульведа ответил возражениями на каждый пункт резюме, и на том комиссия решила прервать заседания, договорившись собраться в январе 1551 г. для окончательного решения.

Об этой второй сессии диспута, проходившей с середины апреля по середину мая 1551 г., известно немногое, и в основном со слов Хинеса де Сепульведы, поскольку протоколы заседаний были утеряны. Известно, что Лас Касас не терял времени даром и в перерыве между заседаниями подготовил возражения на ответы оппонента — надо полагать, достаточно пространные и аргументированные. Впрочем, Хинес де Сепульведа ничем не ответил на эту атаку, полагая, что «в этом не было необходимости», и перевел диспут в иную плоскость, подняв вопрос о папских буллах. Как раз в то время он написал диатрибу «Против тех, кто недооценивает и отвергает буллу папы Александра IV…» — не будем воспроизводить все ее непомерно длинное название. Обсуждение легитимности папского дара испанским королям составило главную тему второго заседания, а чем оно закончилось, неизвестно. Скорее всего, как и первое, — решением продолжить диспут.

Впрочем, отсутствие формального окончательного вердикта еще не говорит о том, что диспут был бесплоден. Он еще раз поставил очень важные вопросы, важные не только для испанцев или индейцев, а для духовного развития всей западноевропейской цивилизации. Ибо в центре полемики стояла проблема «я» и «другой», проблема отношения менталитетов и культур, отнюдь не утерявшая своей актуальности. Сам факт проведения такого диспута на самом высоком государственном уровне обозначил наступление новой эпохи в истории человечества. Это был первый шаг на том долгом пути, который в конце XX в. привел многие государства к сознательному и добровольному отказу от колониальных владений. Наконец, нельзя сказать, будто в этом диспуте не было одержавших верх — хотя Хинес де Сепульведа остался при своем мнении, а споры не кончились и продолжались еще века, меняя формы и аргументы, да и, наверное, не прекратились до сих пор. Победителя указали королевские ордонансы 1556 г., которые подтвердили отмену рабства индейцев и вычеркнули слово «конкиста» из официального обихода.

Экспедиции

Финансирование и договоры

Безмерные земли манят, зовут, навевают грезы о богатстве, подвигах, славе. Пресной и унылой кажется размеренная испанская жизнь. Ужели так и просидишь до старости владельцем жалкого захолустья? Ужели так и будешь с завистью слушать рассказы о великих деяниях в Новом Свете? А ведь эти рассказы могли бы стать о тебе… Еще пару лет назад энкомьенда, добытая великим ратным трудом и с риском для жизни, казалась венцом счастья. А нынче спокойное благополучие отчего-то не радует. Гложет мысль: а может, я стою большего? И непознанная земля так влечет, так бередит душу, что не спишь по ночам. Хватит. Засиделся. Пора в путь. В неведомое.

Но путь к заоблачным высям начинается с грешной земли. Прежде всего надо решить: куда, с кем и за чей счет. Для простого «пеона» (пехотинца) это чаще всего вопросы несущественные: кто позовет, с тем и пойдет — за его счет и куда поведет. Всадник или капитан, как правило, экипируется за свои деньги, остальное тоже не от него зависит. Зато для аделантадо или для генерал-капитана, командующего экспедицией, эти вопросы имеют решающее значение. Впрочем, куда — всегда найдется, непройденных земель повсюду немеряно. С кем — тоже не проблема, только кликни о новом предприятии, от желающих отбою не будет. Тут главное набрать побольше ветеранов и поменьше «чапетонов» (так называли новичков, прибывших в Америку). Значит, основной вопрос — деньги.

Надеяться на государственное финансирование нечего. Первые экспедиции за океан оплачивались за счет казны, но короли быстро смекнули, что первопроходческая страсть отдельных подданных влетит им в копеечку, и предложили всем любознательным удовлетворять свое любопытство за собственный счет. Напомним: король субсидировал лишь две крупные экспедиции в Новый Свет, и еще две осуществились при смешанном казенном и частном финансировании — тогда как число крупных экспедиций в Америке приближается к сотне.

Конкистадоры фактически выступали в роли капиталистических предпринимателей или пайщиков, которые получали от власти разрешение на предпринимательскую деятельность с рядом оговоренных условий. Практика конкисты выработала три основных формы финансирования экспедиций. Первая, наиболее распространенная — целиком за счет генерал-капитана, которому остается только посочувствовать, ибо он подчас продавал или закладывал все свое имущество. Разумеется, он составлял многостраничный список своих расходов на оружие, обмундирование, пропитание для нескольких сот человек, плюс к этому покупку или фрахт кораблей и жалование матросам, — и надеялся, что все эти непомерные расходы будут возмещены из «добычи», а к ним прибавится столь же пространный список доходов. Увы, такое случалось крайне редко. Вторая форма финансирования — ассоциация нескольких «вкладчиков»: самый известный пример — договор между Писарро, Альмагро и Луке на завоевание Перу. При такого типа ассоциациях участники могли вложить разные суммы, что учитывалось при разделе добычи.

Но путь к заоблачным высям начинается с грешной земли. Прежде всего надо решить: куда, с кем и за чей счет. Для простого «пеона» (пехотинца) это чаще всего вопросы несущественные: кто позовет, с тем и пойдет — за его счет и куда поведет. Всадник или капитан, как правило, экипируется за свои деньги, остальное тоже не от него зависит. Зато для аделантадо или для генерал-капитана, командующего экспедицией, эти вопросы имеют решающее значение. Впрочем, куда — всегда найдется, непройденных земель повсюду немеряно. С кем — тоже не проблема, только кликни о новом предприятии, от желающих отбою не будет. Тут главное набрать побольше ветеранов и поменьше «чапетонов» (так называли новичков, прибывших в Америку). Значит, основной вопрос — деньги.

Надеяться на государственное финансирование нечего. Первые экспедиции за океан оплачивались за счет казны, но короли быстро смекнули, что первопроходческая страсть отдельных подданных влетит им в копеечку, и предложили всем любознательным удовлетворять свое любопытство за собственный счет. Напомним: король субсидировал лишь две крупные экспедиции в Новый Свет, и еще две осуществились при смешанном казенном и частном финансировании — тогда как число крупных экспедиций в Америке приближается к сотне.

Конкистадоры фактически выступали в роли капиталистических предпринимателей или пайщиков, которые получали от власти разрешение на предпринимательскую деятельность с рядом оговоренных условий. Практика конкисты выработала три основных формы финансирования экспедиций. Первая, наиболее распространенная — целиком за счет генерал-капитана, которому остается только посочувствовать, ибо он подчас продавал или закладывал все свое имущество. Разумеется, он составлял многостраничный список своих расходов на оружие, обмундирование, пропитание для нескольких сот человек, плюс к этому покупку или фрахт кораблей и жалование матросам, — и надеялся, что все эти непомерные расходы будут возмещены из «добычи», а к ним прибавится столь же пространный список доходов. Увы, такое случалось крайне редко. Вторая форма финансирования — ассоциация нескольких «вкладчиков»: самый известный пример — договор между Писарро, Альмагро и Луке на завоевание Перу. При такого типа ассоциациях участники могли вложить разные суммы, что учитывалось при разделе добычи.