Страница:

Возможно, читатель удивится: а как же подножный корм? Ведь Америка изобиловала плодами, рыбой, дичью. Во всяком случае этим вопросом задавался знаменитый немецкий ученый Александр Гумбольдт во время своих путешествий по тропической Америке. Разумеется, испанцы сколько могли питались тем, что им давала природа. Но природа далеко не всегда была щедра, особенно в горах, саваннах, пустынях; к тому же охота и рыбалка требуют определенных навыков и знаний. Поэтому подножным кормом нередко оказывались падшие лошади, змеи, ящерицы, жабы, насекомые; и, увы, неоднократно в хрониках упомянуты случаи каннибализма.

В письме своему брату немецкий конкистадор Филипп фон Гуттен вспоминал: «Только Господь и люди, прошедшие через это, знают, какие лишения, несчастия, голод, жажду и болезни испытали христиане за три года. Достойно восхищения то, что тело человеческое способно вынести столько тягот и в течение такого длительного срока. Поистине ужас берет, когда вспоминаешь, чего только не ели христиане во время похода, а ели они всяких непотребных тварей — ужей, гадюк, жаб, ящериц, червей и еще травы, корни и прочее, что непригодно для пищи; притом находились и такие, кто, вопреки людскому естеству пожирал человеческое мясо. Трупы лошадей, убитых индейцами либо умерших от болезней, христиане продавали своим же сотоварищам за триста золотых песо, а труп собаки за сто песо, и продавали бы еще дороже, если бы могли. Многие ели шкуры оленей, которыми индейцы обтягивают щиты». Главным же образом испанцы рассчитывали не на подножный корм, а на съестные припасы индейцев. Принцип был все тот же: не отдашь добром — возьму силой.

Раз уж речь зашла о еде, то справедливость требует упомянуть еще одних «участников» конкисты — свиней. Неизвестно, кому из конкистадоров пришла в голову остроумная мысль за неимением в ту эпоху тушенки брать ее с собой живьем. Корова для этого никак не годится: скотина медлительная, неповоротливая, травоядная, создана для оседлой жизни. А вот всеядная, неприхотливая, подвижная свинья, способная к тому же быстро размножаться, как нельзя лучше подходит для дальних путешествий. Речь идет, конечно, не о тех монументальных тушах, что красуются на животноводческих выставках. В селах Латинской Америки и сейчас можно увидеть потомков тех свиней, которые вместе с конкистадорами меряли земли Нового Света: это животные небольшого размера, пятнистые темного окраса и весьма резвые. Кажется, Кортес первым взял с собой стадо свиней во время экспедиции в Гондурас; его примером вдохновились Сото, Гонсало Писарро, Белалькасар. В четырехлетней экспедиции Сото стадо свиней временами достигало полутора тысяч голов; и остается только отдать должное упорству конкистадоров и индейцев-погонщиков, которым удалось прогнать этих не самых разумных животных по маршруту длиной в пять тысяч миль — по извилистым лесным тропкам и топким болотам, через буреломы и густые тростниковые заросли, по бескрайним равнинам и горным кручам.

Вооружение конкистадоров

Живое оружие

Холодное оружие

Огнестрельное оружие

В письме своему брату немецкий конкистадор Филипп фон Гуттен вспоминал: «Только Господь и люди, прошедшие через это, знают, какие лишения, несчастия, голод, жажду и болезни испытали христиане за три года. Достойно восхищения то, что тело человеческое способно вынести столько тягот и в течение такого длительного срока. Поистине ужас берет, когда вспоминаешь, чего только не ели христиане во время похода, а ели они всяких непотребных тварей — ужей, гадюк, жаб, ящериц, червей и еще травы, корни и прочее, что непригодно для пищи; притом находились и такие, кто, вопреки людскому естеству пожирал человеческое мясо. Трупы лошадей, убитых индейцами либо умерших от болезней, христиане продавали своим же сотоварищам за триста золотых песо, а труп собаки за сто песо, и продавали бы еще дороже, если бы могли. Многие ели шкуры оленей, которыми индейцы обтягивают щиты». Главным же образом испанцы рассчитывали не на подножный корм, а на съестные припасы индейцев. Принцип был все тот же: не отдашь добром — возьму силой.

Раз уж речь зашла о еде, то справедливость требует упомянуть еще одних «участников» конкисты — свиней. Неизвестно, кому из конкистадоров пришла в голову остроумная мысль за неимением в ту эпоху тушенки брать ее с собой живьем. Корова для этого никак не годится: скотина медлительная, неповоротливая, травоядная, создана для оседлой жизни. А вот всеядная, неприхотливая, подвижная свинья, способная к тому же быстро размножаться, как нельзя лучше подходит для дальних путешествий. Речь идет, конечно, не о тех монументальных тушах, что красуются на животноводческих выставках. В селах Латинской Америки и сейчас можно увидеть потомков тех свиней, которые вместе с конкистадорами меряли земли Нового Света: это животные небольшого размера, пятнистые темного окраса и весьма резвые. Кажется, Кортес первым взял с собой стадо свиней во время экспедиции в Гондурас; его примером вдохновились Сото, Гонсало Писарро, Белалькасар. В четырехлетней экспедиции Сото стадо свиней временами достигало полутора тысяч голов; и остается только отдать должное упорству конкистадоров и индейцев-погонщиков, которым удалось прогнать этих не самых разумных животных по маршруту длиной в пять тысяч миль — по извилистым лесным тропкам и топким болотам, через буреломы и густые тростниковые заросли, по бескрайним равнинам и горным кручам.

Вооружение конкистадоров

Один из самых устойчивых мифов в интерпретации конкисты относится к преимуществам вооружения конкистадоров. То, что такие преимущества были, вряд ли стоит отрицать. И все же картина, созданная «черной легендой», оказывается весьма далека от истины. Картина же эта такова: увидев коней, индейцы в ужасе падают ниц; услышав грохот выстрела, в панике разбегаются куда глаза глядят; закованные в доспехи рыцари преследуют обнаженных беззащитных дикарей и рубят их без счета, и вся конкиста — сплошное избиение младенцев. Между прочим, эта картина, призванная лишить конкистадоров всякого героического ореола, еще в большей степени принижает индейцев, рисуя их детьми, не способными сообразить что к чему. Будь все так, не было бы огромного числа жертв среди конкистадоров, не было бы проигранных испанцами сражений и целых войн, как, например, войн против индейцев Чили и Аргентины. Поэтому попробуем трезво и непредвзято оценить реальные преимущества конкистадоров в сражениях с индейцами.

Живое оружие

А начать разговор о вооружении испанцев следует с коней, поскольку, кони, действительно, сыграли колоссальную роль в завоевании Нового Света, уж никак не сопоставимую с ролью огнестрельного оружия, которому по справедливости отведено место после меча и арбалета. Упомянутый конкистадор Варгас Мачука знал, что говорит, когда изрек: «Кони — главное оружие конкисты»; а к этому высказыванию добавим слова Кортеса: «После Бога не на кого нам было надеяться, кроме как на лошадей». И подтверждает эти слова Берналь, который в своей хронике с тщанием и любовью описывает все шестнадцать лошадей, поначалу имевшихся в войске Кортеса, указывая их клички, масть, особенности норова. Между прочим, не все капитаны удостоились такого внимания хрониста.

Поначалу конь сыграл роль мощного психологического оружия: в Америке лошадей не водилось, и такого зверя коренные обитатели континента видели впервые. А поскольку индейцы были носителями мифологического сознания, то всадник и конь нередко казались им единым существом, драконом, вынырнувшим из глубин мифологии. Конкистадор-поэт Хуан де Кастельянос, участник экспедиции Хименеса де Кесады в страну муисков, вспоминал: «Удивление и ужас индейцев при виде испанских всадников были столь велики, что они замирали, как бы пораженные громом. Странное оцепенение сковывало их — индейцы не в состоянии были ни сдвинуться с места, ни побежать, язык их немел. Закрыв лица ладонями, они бросались на землю. Сколь ни увещевали мы их, сколь ни грозили им, пиная и толкая при этом, индейцы, казалось, предпочитали смерть столь кошмарному видению». [25]Еще больший ужас испытывали индейцы, когда это единое существо вдруг разделялось на два независимых живых существа. Хронист Мигель де Эстете, участник завоевания Перу, рассказал о том, как один из конкистадоров на марше упал с коня. «И как скоро индейцы увидели, что этот зверь разделился на две половины, думая, будто это нечто единое, их обуял такой ужас, что они бросились прочь, крича своим, мол, их стало двое, и все оттого пришли в великое изумление; а не случись этого, думаю, они убили бы всех христиан».

Разумеется, индейцы быстро поняли, что всадник и конь — два разных существа, но сохраняли в душе страх и благоговение перед загадочным зверем. Некоторые туземцы думали, что кони — людоеды, уж во всяком случае питаются мясом, и предлагали им отведать индюшек и прочую дичь; а испанцы охотно подтверждали: конечно, мол, только мясом они и питаются, но сейчас сыты, оттого-то и воротят морды от ваших подношений. Особый страх индейцам внушало ржание — они воспринимали его как крик ярости и обиды. Вдобавок ко всему испанцы обвешивали лошадей колокольчиками и погремушками, и ярмарочный трезвон коня на ходу, бывало, заставлял содрогнуться даже крепких воинов.

Отношение индейцев к лошадям характеризует следующая любопытная история. Во время экспедиции в Гондурас Кортес оставил своего раненого коня в одном селении на озере Петен. препоручив его заботам местного касика и сказав, что заберет коня на обратном пути. Сложилось так, что в Мексику Кортес возвратился морем, и конь его остался у индейцев. И вот через много лет, когда конь и его хозяин уже пребывали в лучшем мире, в то селение пришли два францисканских миссионера. Каково же было их изумление, когда они увидели, что местные жители поклоняются каменному изваянию лошади на ее могиле, называя его богом молнии и грома! В стремлении утвердить истинную веру, францисканцы опрометчиво разрушили изваяние, чем вызвали такой гнев жителей, что им пришлось спешно уносить ноги из селения.

А теперь пора поставить все эти факты на свое место. Сколько бы конкистадоры ни поддерживали наивные заблуждения индейцев, сколько бы ни разыгрывали спектаклей, в качестве психологического оружия конь служил очень недолго и далеко не везде. Индейцы достаточно быстро поняли, что конь — простое животное, его можно ранить и убить, и во время кавалерийских атак недрогнувшей рукой стреляли по коням и били по их головам палицами. Лазутчики Атауальпы сразу же после появления чужеземцев в Перу докладывали императору, что кони сами не умеют сражаться, а простые инки сообразили что к чему, едва увидели, как кони жуют траву и маис. Никакого особого страха перед конями с самого начала не испытывали индейцы Флориды, Аргентины, Чили. Как свидетельствуют хроники экспедиции Ордаса, карибы с верховий Ориноко при первом же столкновении с испанцами, будучи в меньшинстве, бросились в бой и яростно дрались, пока не погибли все до единого. Так что психологический фактор не стоит преувеличивать.

Другое дело — конница как боевая единица: ее тактическая роль в сражении была исключительно велика. Ни ацтеки, ни инки, ни муиски так и не научились эффективно противостоять кавалерии, которая врывалась в плотный строй индейского войска и пробивала в нем брешь, куда вслед за конницей устремлялась пехота. И всегда неожиданными и смертоносными становились летучие рейды конницы и атаки на фланги или в тыл. Часто именно кавалерийская атака решала исход сражения. Поэтому конкистадоры ценили легких и быстрых коней и переняли у арабов технику езды, которая давала максимальную маневренность: за счет высокого мавританского седла и коротких стремян ноги согнуты и прижаты к бокам коня, и всадник как бы стоит на коленях, наклонившись вперед. Однако и кавалерия оказалась всесильной не везде: индейцы Аргентины очень быстро нашли ей мощное противодействие, о чем будет рассказано в свое время. Не прошло и двух десятков лет после появления испанцев, как индейцы Аргентины и Чили сами оседлали коня и стали непобедимы.

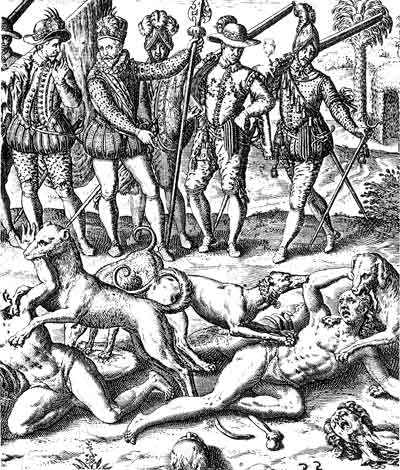

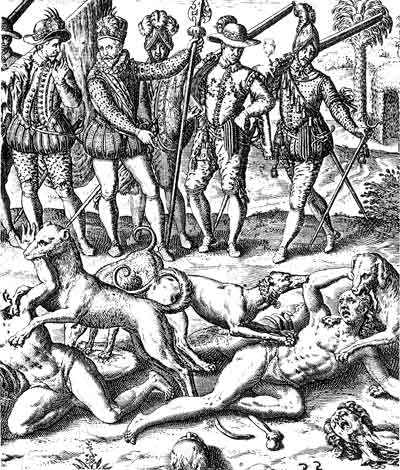

Со времен конкисты в испанский язык вошел глагол aperrear — отдать на растерзание псам. Индейцы боялись псов пуще коней, пушек и аркебуз

Со времен конкисты в испанский язык вошел глагол aperrear — отдать на растерзание псам. Индейцы боялись псов пуще коней, пушек и аркебуз

Вслед за конями мчатся, оскалив пасти, псы — еще одно психологическое оружие конкистадоров. Сейчас трудно установить, к какой породе они принадлежали: судя по гравюрам и описаниям, помесь мастина с догом, гладкошерстые, вислоухие, в холке до метра высотой, на тонких, но сильных лапах, очень быстрые и чрезвычайно злобные, приученные жрать человечину. Из псовых пород ацтеки и индейцы Антильских островов знали только маленьких упитанных собачек, не умевших лаять, которых употребляли в пищу. И вдруг являются злобные клыкастые чудища, оглушают яростным лаем и рвут на части всякого, на кого укажут их хозяева. Вот как, со слов хрониста Бернардино де Саагуна, [26]описывали этих зверей Моктесуме его послы: «Псы их громадны, их плоские уши развеваются по ветру, языки их свешиваются из пасти, глаза их огонь извергают, глаза их искрятся, глаза их желты, ярко-желтого цвета, их брюхо поджарое, очень сильны они и телом могучи, неспокойны они, все бегают и тяжело дышат, все бегают, высунув язык, а окрасом они ягуару подобны, вся шкура у них в разноцветных пятнах».

В битвах псы использовались со времен античности; а в Новом Свете их впервые натравил на индейцев Колумб в 1495 г., когда вышел из Изабеллы против многотысячного войска восставших туземцев с двумястами пехотинцами, двадцатью всадниками и двадцатью псами. Эффект, надо полагать, превзошел все ожидания: индейцы, бывало, бежали с поля боя, едва заслышав лай. Падре Кобо вспоминает о первых годах конкисты: «Индейцы питали ужас перед этими псами, и если знали, что с испанцами идет хоть один пес, теряли всякое присутствие духа. А псы, обученные воевать и разрывать индейцев, становились храбрыми и злобными, как тигры». Особенно эффективны собаки были в сельве и в горах, где не мог развернуться всадник: вынюхивали засады и преследовали туземцев — в чем, не подозревая того, им помогали сами индейцы, которые раскрашивали тела натуральным красителем «биха», издававшим резкий запах. А еще конкистадоры придумали страшную казнь — натравливали собак на беззащитных (именно в эпоху конкисты глагол aperrear — подвергнуть растерзанию собаками — вошел в испанский язык); и этой казни индейцы боялись пуще виселицы, гарроты (удушения) и сожжения заживо.

Псы по праву заняли свое место в истории конкисты, и потому некоторые удостоились отдельного описания в хрониках под своими кличками, как бы уравненные с людьми. Знаменитый Бесерильо, пес Хуана Понсе де Леона, по свидетельству Овьедо, «среди двухсот индейцев находил того, кто ранее сбежал от христиан, и хватал его клыками за руку и заставлял идти за собою, и приводил обратно к христианам, а если тот сопротивлялся и не хотел идти, то разрывал его на части (…); а бывало и так, что посреди ночи убежит пленный и удалится уже на лигу, но стоило сказать Бесерильо «Индеец сбежал» или «Ищи!», как он тут же мчался в погоню, находил и приводил беглеца». А щенок Бесерильо Леонсико, пес Васко Нуньеса де Бальбоа, так был полезен в экспедициях, что ему полагалась доля добычи, равная доле пехотинца, и выплачивали ее хозяину золотом или рабами. Вместе с тем утверждать, будто бы псы сами по себе как-то определили ход конкисты было бы более чем опрометчиво. Они, действительно, сыграли свою роль при покорении индейцев Антильских островов и Центральной Америки, но, например, при завоевании Мексики и Перу почти не использовались. Индейцы Южной Америки особого страха перед псами не испытывали и очень ловко крушили им черепа и позвоночники своими мощными палицами. Отношения индейцев с этими животными начинались с ярой взаимной ненависти, а завершились идиллией. Свидетельствует тот же падре Кобо: «Нет ни одного индейца или индеанки, сколь бы бедны они ни были, кто не держал бы дома собаку… и любят они собак не меньше, чем собственных детей, и спят с ними бок о бок, а выходя из дому, несут их на плечах; и право, невозможно сдержать улыбку, когда видишь, как индеанка ведет малолетнего сынишку за руку и несет здоровенного пса».

Поначалу конь сыграл роль мощного психологического оружия: в Америке лошадей не водилось, и такого зверя коренные обитатели континента видели впервые. А поскольку индейцы были носителями мифологического сознания, то всадник и конь нередко казались им единым существом, драконом, вынырнувшим из глубин мифологии. Конкистадор-поэт Хуан де Кастельянос, участник экспедиции Хименеса де Кесады в страну муисков, вспоминал: «Удивление и ужас индейцев при виде испанских всадников были столь велики, что они замирали, как бы пораженные громом. Странное оцепенение сковывало их — индейцы не в состоянии были ни сдвинуться с места, ни побежать, язык их немел. Закрыв лица ладонями, они бросались на землю. Сколь ни увещевали мы их, сколь ни грозили им, пиная и толкая при этом, индейцы, казалось, предпочитали смерть столь кошмарному видению». [25]Еще больший ужас испытывали индейцы, когда это единое существо вдруг разделялось на два независимых живых существа. Хронист Мигель де Эстете, участник завоевания Перу, рассказал о том, как один из конкистадоров на марше упал с коня. «И как скоро индейцы увидели, что этот зверь разделился на две половины, думая, будто это нечто единое, их обуял такой ужас, что они бросились прочь, крича своим, мол, их стало двое, и все оттого пришли в великое изумление; а не случись этого, думаю, они убили бы всех христиан».

Разумеется, индейцы быстро поняли, что всадник и конь — два разных существа, но сохраняли в душе страх и благоговение перед загадочным зверем. Некоторые туземцы думали, что кони — людоеды, уж во всяком случае питаются мясом, и предлагали им отведать индюшек и прочую дичь; а испанцы охотно подтверждали: конечно, мол, только мясом они и питаются, но сейчас сыты, оттого-то и воротят морды от ваших подношений. Особый страх индейцам внушало ржание — они воспринимали его как крик ярости и обиды. Вдобавок ко всему испанцы обвешивали лошадей колокольчиками и погремушками, и ярмарочный трезвон коня на ходу, бывало, заставлял содрогнуться даже крепких воинов.

Отношение индейцев к лошадям характеризует следующая любопытная история. Во время экспедиции в Гондурас Кортес оставил своего раненого коня в одном селении на озере Петен. препоручив его заботам местного касика и сказав, что заберет коня на обратном пути. Сложилось так, что в Мексику Кортес возвратился морем, и конь его остался у индейцев. И вот через много лет, когда конь и его хозяин уже пребывали в лучшем мире, в то селение пришли два францисканских миссионера. Каково же было их изумление, когда они увидели, что местные жители поклоняются каменному изваянию лошади на ее могиле, называя его богом молнии и грома! В стремлении утвердить истинную веру, францисканцы опрометчиво разрушили изваяние, чем вызвали такой гнев жителей, что им пришлось спешно уносить ноги из селения.

А теперь пора поставить все эти факты на свое место. Сколько бы конкистадоры ни поддерживали наивные заблуждения индейцев, сколько бы ни разыгрывали спектаклей, в качестве психологического оружия конь служил очень недолго и далеко не везде. Индейцы достаточно быстро поняли, что конь — простое животное, его можно ранить и убить, и во время кавалерийских атак недрогнувшей рукой стреляли по коням и били по их головам палицами. Лазутчики Атауальпы сразу же после появления чужеземцев в Перу докладывали императору, что кони сами не умеют сражаться, а простые инки сообразили что к чему, едва увидели, как кони жуют траву и маис. Никакого особого страха перед конями с самого начала не испытывали индейцы Флориды, Аргентины, Чили. Как свидетельствуют хроники экспедиции Ордаса, карибы с верховий Ориноко при первом же столкновении с испанцами, будучи в меньшинстве, бросились в бой и яростно дрались, пока не погибли все до единого. Так что психологический фактор не стоит преувеличивать.

Другое дело — конница как боевая единица: ее тактическая роль в сражении была исключительно велика. Ни ацтеки, ни инки, ни муиски так и не научились эффективно противостоять кавалерии, которая врывалась в плотный строй индейского войска и пробивала в нем брешь, куда вслед за конницей устремлялась пехота. И всегда неожиданными и смертоносными становились летучие рейды конницы и атаки на фланги или в тыл. Часто именно кавалерийская атака решала исход сражения. Поэтому конкистадоры ценили легких и быстрых коней и переняли у арабов технику езды, которая давала максимальную маневренность: за счет высокого мавританского седла и коротких стремян ноги согнуты и прижаты к бокам коня, и всадник как бы стоит на коленях, наклонившись вперед. Однако и кавалерия оказалась всесильной не везде: индейцы Аргентины очень быстро нашли ей мощное противодействие, о чем будет рассказано в свое время. Не прошло и двух десятков лет после появления испанцев, как индейцы Аргентины и Чили сами оседлали коня и стали непобедимы.

Вслед за конями мчатся, оскалив пасти, псы — еще одно психологическое оружие конкистадоров. Сейчас трудно установить, к какой породе они принадлежали: судя по гравюрам и описаниям, помесь мастина с догом, гладкошерстые, вислоухие, в холке до метра высотой, на тонких, но сильных лапах, очень быстрые и чрезвычайно злобные, приученные жрать человечину. Из псовых пород ацтеки и индейцы Антильских островов знали только маленьких упитанных собачек, не умевших лаять, которых употребляли в пищу. И вдруг являются злобные клыкастые чудища, оглушают яростным лаем и рвут на части всякого, на кого укажут их хозяева. Вот как, со слов хрониста Бернардино де Саагуна, [26]описывали этих зверей Моктесуме его послы: «Псы их громадны, их плоские уши развеваются по ветру, языки их свешиваются из пасти, глаза их огонь извергают, глаза их искрятся, глаза их желты, ярко-желтого цвета, их брюхо поджарое, очень сильны они и телом могучи, неспокойны они, все бегают и тяжело дышат, все бегают, высунув язык, а окрасом они ягуару подобны, вся шкура у них в разноцветных пятнах».

В битвах псы использовались со времен античности; а в Новом Свете их впервые натравил на индейцев Колумб в 1495 г., когда вышел из Изабеллы против многотысячного войска восставших туземцев с двумястами пехотинцами, двадцатью всадниками и двадцатью псами. Эффект, надо полагать, превзошел все ожидания: индейцы, бывало, бежали с поля боя, едва заслышав лай. Падре Кобо вспоминает о первых годах конкисты: «Индейцы питали ужас перед этими псами, и если знали, что с испанцами идет хоть один пес, теряли всякое присутствие духа. А псы, обученные воевать и разрывать индейцев, становились храбрыми и злобными, как тигры». Особенно эффективны собаки были в сельве и в горах, где не мог развернуться всадник: вынюхивали засады и преследовали туземцев — в чем, не подозревая того, им помогали сами индейцы, которые раскрашивали тела натуральным красителем «биха», издававшим резкий запах. А еще конкистадоры придумали страшную казнь — натравливали собак на беззащитных (именно в эпоху конкисты глагол aperrear — подвергнуть растерзанию собаками — вошел в испанский язык); и этой казни индейцы боялись пуще виселицы, гарроты (удушения) и сожжения заживо.

Псы по праву заняли свое место в истории конкисты, и потому некоторые удостоились отдельного описания в хрониках под своими кличками, как бы уравненные с людьми. Знаменитый Бесерильо, пес Хуана Понсе де Леона, по свидетельству Овьедо, «среди двухсот индейцев находил того, кто ранее сбежал от христиан, и хватал его клыками за руку и заставлял идти за собою, и приводил обратно к христианам, а если тот сопротивлялся и не хотел идти, то разрывал его на части (…); а бывало и так, что посреди ночи убежит пленный и удалится уже на лигу, но стоило сказать Бесерильо «Индеец сбежал» или «Ищи!», как он тут же мчался в погоню, находил и приводил беглеца». А щенок Бесерильо Леонсико, пес Васко Нуньеса де Бальбоа, так был полезен в экспедициях, что ему полагалась доля добычи, равная доле пехотинца, и выплачивали ее хозяину золотом или рабами. Вместе с тем утверждать, будто бы псы сами по себе как-то определили ход конкисты было бы более чем опрометчиво. Они, действительно, сыграли свою роль при покорении индейцев Антильских островов и Центральной Америки, но, например, при завоевании Мексики и Перу почти не использовались. Индейцы Южной Америки особого страха перед псами не испытывали и очень ловко крушили им черепа и позвоночники своими мощными палицами. Отношения индейцев с этими животными начинались с ярой взаимной ненависти, а завершились идиллией. Свидетельствует тот же падре Кобо: «Нет ни одного индейца или индеанки, сколь бы бедны они ни были, кто не держал бы дома собаку… и любят они собак не меньше, чем собственных детей, и спят с ними бок о бок, а выходя из дому, несут их на плечах; и право, невозможно сдержать улыбку, когда видишь, как индеанка ведет малолетнего сынишку за руку и несет здоровенного пса».

Холодное оружие

Конь и меч — вот два главных оружия конкистадора. У индейцев не имелось режущего и рубящего оружия такой остроты и крепости — разве могут обсидиановый нож, каменный или бронзовый топор, деревянный клинок сравниться с мечом толедской стали! Он легко разрубал и протыкал защитные накидки индейцев из стеганого хлопка, притом был на порядок длиннее индейского топора, что давало преимущество в ближнем бою.

Испанский меч в то время ценился по всей Европе. Бывшая столица Испании, город Толедо, стала центром оружейного производства: здесь нашли секрет изготовления высококачественной стали, не имевшей себе равных. Одни говорили, что толедские мастера знают какие-то заклинания; другие считали, что дело в особых свойствах вод реки Эбро, ведь именно в этой воде сталь проходила многократную закалку. Как бы там ни было, ко всяким секретам прибавлялась исключительная добросовестность и требовательность цеха оружейников, которые тщательно проверяли всю продукцию и жестко наказывали «халтурщиков». А проверяли продукцию так: сначала меч сгибали в одну и в другую сторону, а затем рубили им железный шлем.

По мере того, как уходили в прошлое рыцарские ристания, а огнестрельное оружие все более обессмысливало двухпудовые доспехи, тяжелый двуручный рыцарский меч стал терять в длине и в весе. Ко времени открытия Америки в испанской армии утвердилось новое поколение мечей, тонких и изящных, длиной около метра, с шириной клинка у эфеса в пять-семь сантиметров и весом чуть больше килограмма. Такой меч можно было без усилия держать одной рукой, делать им обманные движения и молниеносные выпады. И надо сказать, испанские воины так виртуозно научились владеть этим оружием, что им не было равных в Европе. Этому искусству мало что мог противопоставить индейский воин: он обрушивал на противника деревянный меч или палицу, а пока делал мощный замах для нового удара, быстрый испанский меч уже завершал свое смертоносное дело.

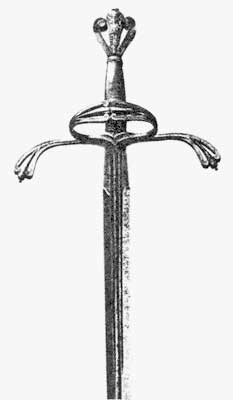

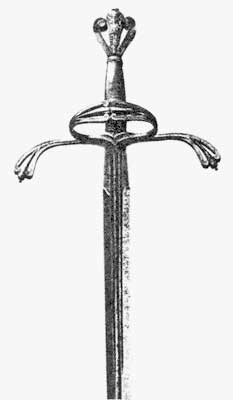

Рукоять испанского меча середины XVI в. Длина меча — 104 см, вес — 1340 г

Рукоять испанского меча середины XVI в. Длина меча — 104 см, вес — 1340 г

В 1886 г. в Канзасе был найден меч Хуана Гальегоса, одного из капитанов экспедиции Коронадо. На острие выгравировано имя владельца, а на лезвии — девиз: «Не выхватывай меня без причины, не храни меня без чести». Этот обычай писать на мечах девизы, сохранившийся, видимо, со времен средневековья, был широко распространен среди конкистадоров. Приведем еще несколько девизов (рифмованные даются в оригинале) — они весьма живо характеризуют склад мышления наших героев. «Меня научили побеждать и защищать честь» («Me ense?aron a vencer у la honra defender»); «Когда вынимаешь меня из ножен, не замарай чести» («Al desenvainar la honra mirar»); «Всегда на страже чести моего владельца»; «У Бога прошу, а мечом даю» («A Dios rogando у con la espada dando»); «Выхватить меч из ножен — не значит убить, вложить меч в ножны — не значит струсить» («Desenvainar no es matar, envainar no es acobardar»); «Никогда не выхватываю меч напрасно» («Desenvaino nunca en vano»); «He оставляй меня, пока не убьешь еретиков» («No me dejes sin matar herejes»); «Раз я из хорошей стали, то хозяин мой храбрец» («Como soy de buen acero mi amo debe ser fiero»).

Вслед за мечом в вооружении конкистадора по справедливости займут свое место копье и арбалет.

Копье — оружие всадников; лишь если сломается копье, всадник схватится за меч, прикрепленный на луке седла. Испанцы имели копья двух основных разновидностей. Одно — прощальный взгляд в рыцарское средневековье: тяжелое, четырехметровое, с железным набалдашником для защиты руки, оно называлось «ланса де ристре». Ристре — это специальный щиток на панцире, куда упиралось древко копья (отсюда и происходит старинное слово «ристание», обозначающее благородный рыцарский поединок). В войнах с индейцами такие громоздкие копья были ни к чему, но если дело доходило до междоусобицы, тогда эти копья выныривали из полузабытья и обращали свои массивные острия на испанцев.

А против туземцев Нового Света применялось более легкое и удобное в обращении «ланса де хинете», «копье всадника». Оно имело заостренный стальной наконечник двух форм под названием «лист оливы», то есть плоский, и «бриллиант», четырехгранный. Испанское копье ценилось в Европе за крепость древка, сделанного из ясеня, и в первые годы конкисты испанский ясень специально завозили в Новый Свет для изготовления копий. Но надобность в этом экспорте отпала, как только выяснилось, что в Америке есть столь крепкие сорта древесины, в сравнении с которыми испанский ясень — просто липа.

В бою всадник обычно держал копье правой рукой, прижимая к боку, и наносил мощный удар: никакая индейская защита тела не могла противостоять этому удару, помноженному на скорость движения коня. Когда против испанской пехоты стояли плотные ряды индейских воинов, отдавался приказ пробить брешь в строю противника. В этом случае всадники поднимали копье, метя в лицо противнику, и зажимали древко подмышкой, а после первого удара перехватывали копье, как дж броска. Но кидали копья редко, ибо с неохотой расставались ее своим главным оружием.

Арбалет появился в Европе в XII в., в эпоху крестовых походов, и долгое время среди знати считался презренным и «нерыцарственным» оружием. Оно и понятно, ведь изобретен он был как раз против рыцарей, чьи тяжелые железные доспехи пробивал, как фанеру. В сравнении с луком арбалет имел преимущества, но также и недостатки — и это уже непосредственно относится к конкисте. Его преимущества: во-первых, сила и дальность полета стрелы, во-вторых, компактность, или, как нынче сказали бы, транспортабельность.

Для Америки и то, и другое было важно: громоздкий лук за плечами стесняет движение, а в перестрелках с индейцами арбалет давал двойное преимущество — как в дальности дистанции стрельбы, так и в том, что пробивал индейскую защиту тела. Но арбалет очень проигрывал луку в скорострельности. Чтобы его зарядить, надо было подцепить тетиву крюком и натянуть ее через систему блоков, подвешенных на поясе стрелка, либо специальным рычагом — все это отнимало время. Пока арбалетчик перезаряжал свое оружие, лучник успевал выпустить с десяток стрел. Сами индейцы относились к арбалету с презрением, считая, что эта машина не идет ни в какое сравнение с их луками, и в чем-то они были правы. И еще один недостаток арбалет обнаружил именно в Новом Свете: в сезон дождей, в условиях высочайшей влажности, он неудержимо ржавел и через два-три месяца становился непригоден.

Несмотря ни на что, луков конкистадоры не держали и пользовались исключительно арбалетами. Главная часть этого оружия — маленький стальной лук со стальной же тетивой, укрепленный на деревянном ложе; сила выстрела зависит исключительно от качества и упругости стали. А поскольку лучшая в Европе сталь производилась в Толедо, то лучшими считались испанские арбалеты, конструкция которых как раз к эпохе конкисты достигла совершенства. В первую половину XVI в. без этого оружия не обходилась ни одна экспедиция в Америке. Случалось, что это оружие оказывалось главным, спасительным, — как, например, во время плавания Орельяны по Амазонке, когда испанцам чуть ли не весь путь приходилось отгонять преследовавшие их каноэ индейцев. Кажется, что хронист беспримерного похода, падре Карвахаль, переиначивает слова Кортеса, сказанные в отношении коней: «После Бога только арбалеты поддерживали в ту пору наше бренное существование». С середины XVI в. арбалет навсегда уступил место огнестрельному оружию, — что можно счесть еще одной вехой завершения конкисты.

Испанский меч в то время ценился по всей Европе. Бывшая столица Испании, город Толедо, стала центром оружейного производства: здесь нашли секрет изготовления высококачественной стали, не имевшей себе равных. Одни говорили, что толедские мастера знают какие-то заклинания; другие считали, что дело в особых свойствах вод реки Эбро, ведь именно в этой воде сталь проходила многократную закалку. Как бы там ни было, ко всяким секретам прибавлялась исключительная добросовестность и требовательность цеха оружейников, которые тщательно проверяли всю продукцию и жестко наказывали «халтурщиков». А проверяли продукцию так: сначала меч сгибали в одну и в другую сторону, а затем рубили им железный шлем.

По мере того, как уходили в прошлое рыцарские ристания, а огнестрельное оружие все более обессмысливало двухпудовые доспехи, тяжелый двуручный рыцарский меч стал терять в длине и в весе. Ко времени открытия Америки в испанской армии утвердилось новое поколение мечей, тонких и изящных, длиной около метра, с шириной клинка у эфеса в пять-семь сантиметров и весом чуть больше килограмма. Такой меч можно было без усилия держать одной рукой, делать им обманные движения и молниеносные выпады. И надо сказать, испанские воины так виртуозно научились владеть этим оружием, что им не было равных в Европе. Этому искусству мало что мог противопоставить индейский воин: он обрушивал на противника деревянный меч или палицу, а пока делал мощный замах для нового удара, быстрый испанский меч уже завершал свое смертоносное дело.

В 1886 г. в Канзасе был найден меч Хуана Гальегоса, одного из капитанов экспедиции Коронадо. На острие выгравировано имя владельца, а на лезвии — девиз: «Не выхватывай меня без причины, не храни меня без чести». Этот обычай писать на мечах девизы, сохранившийся, видимо, со времен средневековья, был широко распространен среди конкистадоров. Приведем еще несколько девизов (рифмованные даются в оригинале) — они весьма живо характеризуют склад мышления наших героев. «Меня научили побеждать и защищать честь» («Me ense?aron a vencer у la honra defender»); «Когда вынимаешь меня из ножен, не замарай чести» («Al desenvainar la honra mirar»); «Всегда на страже чести моего владельца»; «У Бога прошу, а мечом даю» («A Dios rogando у con la espada dando»); «Выхватить меч из ножен — не значит убить, вложить меч в ножны — не значит струсить» («Desenvainar no es matar, envainar no es acobardar»); «Никогда не выхватываю меч напрасно» («Desenvaino nunca en vano»); «He оставляй меня, пока не убьешь еретиков» («No me dejes sin matar herejes»); «Раз я из хорошей стали, то хозяин мой храбрец» («Como soy de buen acero mi amo debe ser fiero»).

Вслед за мечом в вооружении конкистадора по справедливости займут свое место копье и арбалет.

Копье — оружие всадников; лишь если сломается копье, всадник схватится за меч, прикрепленный на луке седла. Испанцы имели копья двух основных разновидностей. Одно — прощальный взгляд в рыцарское средневековье: тяжелое, четырехметровое, с железным набалдашником для защиты руки, оно называлось «ланса де ристре». Ристре — это специальный щиток на панцире, куда упиралось древко копья (отсюда и происходит старинное слово «ристание», обозначающее благородный рыцарский поединок). В войнах с индейцами такие громоздкие копья были ни к чему, но если дело доходило до междоусобицы, тогда эти копья выныривали из полузабытья и обращали свои массивные острия на испанцев.

А против туземцев Нового Света применялось более легкое и удобное в обращении «ланса де хинете», «копье всадника». Оно имело заостренный стальной наконечник двух форм под названием «лист оливы», то есть плоский, и «бриллиант», четырехгранный. Испанское копье ценилось в Европе за крепость древка, сделанного из ясеня, и в первые годы конкисты испанский ясень специально завозили в Новый Свет для изготовления копий. Но надобность в этом экспорте отпала, как только выяснилось, что в Америке есть столь крепкие сорта древесины, в сравнении с которыми испанский ясень — просто липа.

В бою всадник обычно держал копье правой рукой, прижимая к боку, и наносил мощный удар: никакая индейская защита тела не могла противостоять этому удару, помноженному на скорость движения коня. Когда против испанской пехоты стояли плотные ряды индейских воинов, отдавался приказ пробить брешь в строю противника. В этом случае всадники поднимали копье, метя в лицо противнику, и зажимали древко подмышкой, а после первого удара перехватывали копье, как дж броска. Но кидали копья редко, ибо с неохотой расставались ее своим главным оружием.

Арбалет появился в Европе в XII в., в эпоху крестовых походов, и долгое время среди знати считался презренным и «нерыцарственным» оружием. Оно и понятно, ведь изобретен он был как раз против рыцарей, чьи тяжелые железные доспехи пробивал, как фанеру. В сравнении с луком арбалет имел преимущества, но также и недостатки — и это уже непосредственно относится к конкисте. Его преимущества: во-первых, сила и дальность полета стрелы, во-вторых, компактность, или, как нынче сказали бы, транспортабельность.

Для Америки и то, и другое было важно: громоздкий лук за плечами стесняет движение, а в перестрелках с индейцами арбалет давал двойное преимущество — как в дальности дистанции стрельбы, так и в том, что пробивал индейскую защиту тела. Но арбалет очень проигрывал луку в скорострельности. Чтобы его зарядить, надо было подцепить тетиву крюком и натянуть ее через систему блоков, подвешенных на поясе стрелка, либо специальным рычагом — все это отнимало время. Пока арбалетчик перезаряжал свое оружие, лучник успевал выпустить с десяток стрел. Сами индейцы относились к арбалету с презрением, считая, что эта машина не идет ни в какое сравнение с их луками, и в чем-то они были правы. И еще один недостаток арбалет обнаружил именно в Новом Свете: в сезон дождей, в условиях высочайшей влажности, он неудержимо ржавел и через два-три месяца становился непригоден.

Несмотря ни на что, луков конкистадоры не держали и пользовались исключительно арбалетами. Главная часть этого оружия — маленький стальной лук со стальной же тетивой, укрепленный на деревянном ложе; сила выстрела зависит исключительно от качества и упругости стали. А поскольку лучшая в Европе сталь производилась в Толедо, то лучшими считались испанские арбалеты, конструкция которых как раз к эпохе конкисты достигла совершенства. В первую половину XVI в. без этого оружия не обходилась ни одна экспедиция в Америке. Случалось, что это оружие оказывалось главным, спасительным, — как, например, во время плавания Орельяны по Амазонке, когда испанцам чуть ли не весь путь приходилось отгонять преследовавшие их каноэ индейцев. Кажется, что хронист беспримерного похода, падре Карвахаль, переиначивает слова Кортеса, сказанные в отношении коней: «После Бога только арбалеты поддерживали в ту пору наше бренное существование». С середины XVI в. арбалет навсегда уступил место огнестрельному оружию, — что можно счесть еще одной вехой завершения конкисты.

Огнестрельное оружие

Огнестрельное оружие появилось в Европе в XIV в. И хотя в Испании оно доказало свою эффективность в десятилетней войне против Гранадского эмирата (1482–1492), к началу эпохи конкисты его было мало и стоило оно огромных денег. Поскольку конкистадоры никогда не жалели времени и сил на то, чтобы составить опись своего «имущества», мы можем точно судить о степени оснащенности экспедиций огнестрельным оружием. Так вот, она была просто минимальной — как правило, несколько аркебуз и хорошо, если пара мелких пушек. Кортес отправился на завоевание государства ацтеков с десятью крупными пушками и четырьмя мелкими. Писарро во время похода в Перу имел всего две аркебузы. А многие экспедиции вообще обходились без огнестрельного оружия. Кортес выиграл битву при Отумбе без единого выстрела — все его пушки пошли на дно в «Ночь печали». Так что расхожие представления о том, как испанцы обрушивали шквальный огонь на туземцев, очень далеки от действительности.

Конкистадоры особо не жаловали огнестрельное оружие не столько из-за его дороговизны, сколько потому, что оно требовало много мороки в хранении и транспортировке, а в бою оказывалось малоэффективным. Его заклятый враг — сырость, и с ней бороться в сезон дождей было невозможно — отмокал порох и оружие превращалось в обузу. А тащили они это оружие, скорее, в качестве погремушек, для психологического воздействия. И надо признать, психологический эффект оно оказывало мощный. Вот как, со слов Саагуна, описывали Моктесуме его послы пушку: «И когда падает выстрел, словно каменный шар вылетает из ее нутра и летит, проливаясь огненным дождем, и летит, сыпля искры, а дым, что выходит из нутра ее, очень едкий и воняет протухшей тиной и доходит до самого мозга, вызывая тошноту. И если попадет тот каменный шар в гору, ее он расколет, а если в дерево попадет, то в щепы его обращает, и это воистину чудо, как будто бы с силою дует кто у нее изнутри».

Основное огнестрельное оружие конкисты — аркебуза (иногда на русском это слово употребляют в мужском роде — аркебуз). Длина ее — от метра до полутора, вес — около девяти килограммов; стрелять из нее на весу крайне затруднительно, поэтому используется подставка для ствола — рогулька, воткнутая в землю. Заряжалась аркебуза, как и все огнестрельное оружие того времени, со ствола, что было отнюдь не безопасно, а после каждого выстрела требовалось прочищать дуло шомполом. Дальность стрельбы — от восьмидесяти до ста пятидесяти метров.

Кого стоит пожалеть из «индийского войска», так это аркебузира. Представьте себе этого каторжника в походе: на плече он несет аркебузу и подставку, на груди у него портупея, к ней привязано десять-двенадцать мешочков с отмерянным количеством пороха для каждого заряда и пороховница для запала, на боку — рог с запасом пороха и мешок с пулями, вокруг запястья обмотана веревка-фитиль с двумя запаленными концами, и надо время от времени дуть на них, чтобы, на случай внезапной атаки, не потухли. И не приведи Бог доверить что-либо из этого снаряжения индейцу-носильщику; запрещалось даже заряжать аркебузу на глазах туземцев — как бы не выведали секретов «волшебного оружия».

О скорострельности аркебузы говорить не приходится — как явствует из «военного пособия» того времени, чтобы зарядить аркебузу и сделать выстрел, требовалось произвести ровно сорок три «движения». Убойная сила ее тоже невелика. Впрочем, для повышения убойной силы конкистадоры иногда использовали хитроумный заряд: хронисты называют его «проволочной пулей» или «сросшимися пулями». Это два железных полушарика, которые вместе составили бы обычную круглую пулю, соединенные между собой железной проволокой длиной сантиметров десять-пятнадцать; при выстреле пуля «раскрывалась», насколько позволяла длина проволоки, и «срезала» все на своем пути. Рассказывают, что некий аркебузир одним таким выстрелом умудрился убить пятерых индейцев, плывущих в каноэ. Однако несмотря на все эти ухищрения, аркебуза в конкисте оставалась второстепенным оружием.

Конкистадоры особо не жаловали огнестрельное оружие не столько из-за его дороговизны, сколько потому, что оно требовало много мороки в хранении и транспортировке, а в бою оказывалось малоэффективным. Его заклятый враг — сырость, и с ней бороться в сезон дождей было невозможно — отмокал порох и оружие превращалось в обузу. А тащили они это оружие, скорее, в качестве погремушек, для психологического воздействия. И надо признать, психологический эффект оно оказывало мощный. Вот как, со слов Саагуна, описывали Моктесуме его послы пушку: «И когда падает выстрел, словно каменный шар вылетает из ее нутра и летит, проливаясь огненным дождем, и летит, сыпля искры, а дым, что выходит из нутра ее, очень едкий и воняет протухшей тиной и доходит до самого мозга, вызывая тошноту. И если попадет тот каменный шар в гору, ее он расколет, а если в дерево попадет, то в щепы его обращает, и это воистину чудо, как будто бы с силою дует кто у нее изнутри».

Основное огнестрельное оружие конкисты — аркебуза (иногда на русском это слово употребляют в мужском роде — аркебуз). Длина ее — от метра до полутора, вес — около девяти килограммов; стрелять из нее на весу крайне затруднительно, поэтому используется подставка для ствола — рогулька, воткнутая в землю. Заряжалась аркебуза, как и все огнестрельное оружие того времени, со ствола, что было отнюдь не безопасно, а после каждого выстрела требовалось прочищать дуло шомполом. Дальность стрельбы — от восьмидесяти до ста пятидесяти метров.

Кого стоит пожалеть из «индийского войска», так это аркебузира. Представьте себе этого каторжника в походе: на плече он несет аркебузу и подставку, на груди у него портупея, к ней привязано десять-двенадцать мешочков с отмерянным количеством пороха для каждого заряда и пороховница для запала, на боку — рог с запасом пороха и мешок с пулями, вокруг запястья обмотана веревка-фитиль с двумя запаленными концами, и надо время от времени дуть на них, чтобы, на случай внезапной атаки, не потухли. И не приведи Бог доверить что-либо из этого снаряжения индейцу-носильщику; запрещалось даже заряжать аркебузу на глазах туземцев — как бы не выведали секретов «волшебного оружия».

О скорострельности аркебузы говорить не приходится — как явствует из «военного пособия» того времени, чтобы зарядить аркебузу и сделать выстрел, требовалось произвести ровно сорок три «движения». Убойная сила ее тоже невелика. Впрочем, для повышения убойной силы конкистадоры иногда использовали хитроумный заряд: хронисты называют его «проволочной пулей» или «сросшимися пулями». Это два железных полушарика, которые вместе составили бы обычную круглую пулю, соединенные между собой железной проволокой длиной сантиметров десять-пятнадцать; при выстреле пуля «раскрывалась», насколько позволяла длина проволоки, и «срезала» все на своем пути. Рассказывают, что некий аркебузир одним таким выстрелом умудрился убить пятерых индейцев, плывущих в каноэ. Однако несмотря на все эти ухищрения, аркебуза в конкисте оставалась второстепенным оружием.