Страница:

То же самое можно сказать об артиллерии. В XVI в. существовало огромное множество разновидностей пушек, которые различались по длине ствола, калибру и заряду; у каждой было свое имя, часто по названию змей, хищных птиц и мифических животных: фальконет (сокол), кулеврина (гадюка), сакре (кречет), серпентина (змея), аспид, василиск, дракон и т. п. Все они заряжались со ствола, куда артиллерист насыпал порох длинным деревянным «половником», который вмещал в себя отмеренное количество взрывчатой смеси, и стреляли каменными или металлическими ядрами. Скорострельность их была ничтожной, и они использовались преимущественно как осадные орудия или при защите крепостей.

Но чем могли быть полезны пушки в Новом Свете, скажем, при внезапной атаке индейцев? Или в сельве, где стрелы летят из-за деревьев? Или в плотном бою, в котором «смешались в кучу кони, люди…»? Вот при осаде Теночтитлана пушки действительно сыграли важную роль; и в бойницах форта они оказывались на нужном месте. Но в исследовательских и завоевательных экспедициях они находили мало применения: так, разве, время от времени пальнуть в воздух, чтобы напугать индейцев. В одной из битв в начале экспедиции Сото у испанцев взорвался весь порох; ставшие ненужными пушки они зарыли, но медным ядрам нашли применение: дарили индейским вождям, к их восторгу. Главное же, пушки были тяжелы (к их весу добавим вес ядер) и неудобны в транспортировке. Поэтому если конкистадоры и брали пушки, то лишь в крупномасштабные экспедиции и притом самые легкие орудия. В заключение сошлемся на мнение специалиста, Альберто Марио Саласа, написавшего фундаментальный труд об оружии конкисты: «Если оценивать оружие конкистадора, то думаем, ни аркебуза, ни различные артиллерийские орудия XVI в. не сыграли такой роли в конкисте, как конь, меч и доспехи».

Доспехи

Оружие индейцев

Битва

Но чем могли быть полезны пушки в Новом Свете, скажем, при внезапной атаке индейцев? Или в сельве, где стрелы летят из-за деревьев? Или в плотном бою, в котором «смешались в кучу кони, люди…»? Вот при осаде Теночтитлана пушки действительно сыграли важную роль; и в бойницах форта они оказывались на нужном месте. Но в исследовательских и завоевательных экспедициях они находили мало применения: так, разве, время от времени пальнуть в воздух, чтобы напугать индейцев. В одной из битв в начале экспедиции Сото у испанцев взорвался весь порох; ставшие ненужными пушки они зарыли, но медным ядрам нашли применение: дарили индейским вождям, к их восторгу. Главное же, пушки были тяжелы (к их весу добавим вес ядер) и неудобны в транспортировке. Поэтому если конкистадоры и брали пушки, то лишь в крупномасштабные экспедиции и притом самые легкие орудия. В заключение сошлемся на мнение специалиста, Альберто Марио Саласа, написавшего фундаментальный труд об оружии конкисты: «Если оценивать оружие конкистадора, то думаем, ни аркебуза, ни различные артиллерийские орудия XVI в. не сыграли такой роли в конкисте, как конь, меч и доспехи».

Доспехи

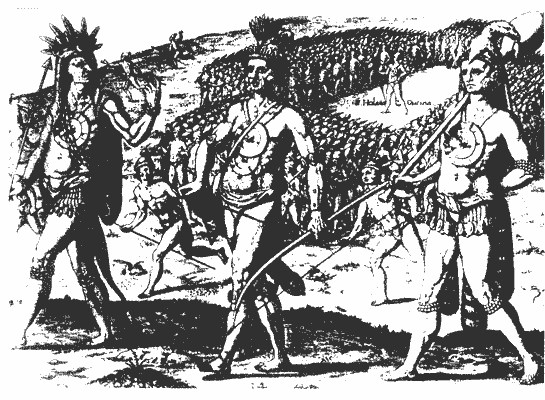

Те из читателей, кто интересовался испанским завоеванием Америки, наверное, держат в памяти иллюстрации, изображающие рыцарей, с ног до головы закованных в железо, которые преследуют обнаженных дикарей. Но предлагаем задуматься: а каково было этим рыцарям в сорокаградусную жару да под палящим тропическим солнцем? Не иначе как чувствовать себя куском мяса в железной кастрюле на огне. А шагать по сельве в такой экипировке, весившей около тридцати килограммов? А ежедневно очищать доспехи от ржавчины в сезон дождей? А если внезапная ночная атака индейцев? Доспехи надевать — целая история, но не спать же в них!

Нет, конкистадоры не были себе врагами, и потому в Америке им пришлось отказаться от рыцарского облачения и подыскивать куда менее красивые, но более удобные средства защиты тела. А полный рыцарский наряд надевался лишь по торжественным случаям, например, при актах овладения землей, — надевался для будущих иллюстраций.

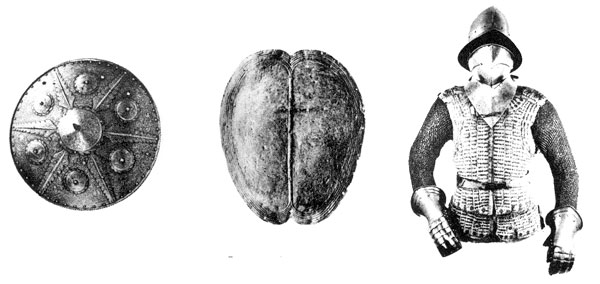

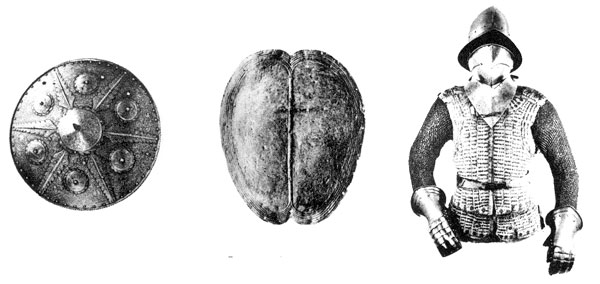

Конечно, конкистадоры сохранили шит, но не тот, громадный, что таскали воины средневековья, а небольшой, круглый, полуметра в диаметре для пехоты (родела) и овальный, сантиметров восьмидесяти, для всадников (адарга), которым те прикрывали себя и коня. В тяжелом рыцарском шлеме, закрывавшем все лицо, конкистадор задохнулся бы, не пройдя и мили, поэтому шлем был заменен железной каской, внутри смягченной хлопком или шерстью, чтобы не натирала голову. Иногда к каске приделывались железные пластины для защиты ушей. На начальных этапах конкисты широко использовался облегченный нагрудник: кираса, закрывавшая грудь и спину, и прикрепленные снизу две железные пластины для защиты бедер. Наколенники, ручные пластины, железные перчатки были выброшены на свалку истории — руки и ноги оставались открытыми. Однако даже этот облегченный нагрудник вызывал огромные неудобства: все равно тяжел, идти в нем неудобно, надевается с помощью слуг, которые должны были сзади завязать завязки и застегнуть застежки. Одно дело в цивилизованной Европе, где герольды заранее оповещают о битве, и совсем другое дело в Америке, где дикари могут внезапно напасть в любой момент.

Родела — щит пехотинца. Диаметр 59,9 см, вес — 4,180 кг. Сзади щита приделана петля для руки; Адарга — щит всадника; Доспехи конкистадоров: шлем, кольчуга, перчатки, нагрудник. Но и эти, облегченные, доспехи оказались неподходящими для американской жары и влажности и, за исключением шлема, вместо них стали использоваться хлопковые накидки

Родела — щит пехотинца. Диаметр 59,9 см, вес — 4,180 кг. Сзади щита приделана петля для руки; Адарга — щит всадника; Доспехи конкистадоров: шлем, кольчуга, перчатки, нагрудник. Но и эти, облегченные, доспехи оказались неподходящими для американской жары и влажности и, за исключением шлема, вместо них стали использоваться хлопковые накидки

Более удобна в обращении кольчуга. Но она ржавела, а главное, далеко не всегда сдерживала удары индейских стрел. В экспедиции Сото провели эксперимент: натянули кольчугу на корзину и попросили индейца выстрелить в нее из лука. Стрела пробила ее насквозь «и с такой силой, — пишет хронист, — что если бы с другой стороны корзины стоял человек, она бы и его пронзила». Натянули на корзину две кольчуги — с тем же результатом.

И тогда конкистадоры, отбросив испанскую гордость, позаимствовали у индейцев майя и ацтеков их защитную одежду из плотного простеганного хлопка толщиною в три пальца, которая прекрасно защищала от стрел. С этими доспехами испанцы познакомились во время злосчастной экспедиции Кордовы на Юкатан, когда от индейских стрел погибло полсотни человек. Уже на следующий год в экспедиции Грихальвы конкистадоры облачились в хлопковую защиту, которую назвали «эскаупиль». Это что-то вроде безрукавки с высоким воротником, она доходит до колен и спереди застегивается на крупные пуговицы и петли.

Шлем испанского всадника. Изготовлен ок. 1500 г

Шлем испанского всадника. Изготовлен ок. 1500 г

Там, где индейцы использовали отравленные стрелы, эскаупиль опускался ниже колен, а на ноги надевались «гольфы» из того же материала — они назывались «антипаррас». Эскаупиль легок, не стесняет движений, одевается быстро, и хотя при дожде намокает и тяжелеет, по крайней мере, не ржавеет. Правда, выглядит довольно безобразно, особенно когда напитается грязью и потом. Чапетоны, прибывавшие в Новый Свет, щеголяли в своих новеньких доспехах и свысока посматривали на ветеранов, облаченных в вонючие хлопковые рубища; но после первых же переходов и битв быстро поняли что к чему. Испанцы скроили эскаупиль и для коней — это уже была их собственная модель: попона, закрывавшая тело коня от шеи до крупа.

Во время боя индейские стрелы застревали в эскаупиле, и конкистадоры становились похожи на дикобразов. А после битвы они развлекались тем, что подсчитывали застрявшие стрелы — у кого больше. По свидетельству хрониста Педро де Агуадо, [27]один испанец насчитал в своей защите и в защитной попоне коня около двухсот стрел. Пусть он же, Агуадо, завершит этот раздел, дав подлинный портрет рыцаря Нового Света: «Человек, водруженный на коня и вооруженный всем этим оружием, представляет собой нечто самое уродливое и бесформенное, что только можно себе вообразить, ибо всадник и конь, чьи очертания искажены до неузнаваемости толстыми накидками из хлопка, становятся похожи на башню или на что-то вовсе несуразное…».

Нет, конкистадоры не были себе врагами, и потому в Америке им пришлось отказаться от рыцарского облачения и подыскивать куда менее красивые, но более удобные средства защиты тела. А полный рыцарский наряд надевался лишь по торжественным случаям, например, при актах овладения землей, — надевался для будущих иллюстраций.

Конечно, конкистадоры сохранили шит, но не тот, громадный, что таскали воины средневековья, а небольшой, круглый, полуметра в диаметре для пехоты (родела) и овальный, сантиметров восьмидесяти, для всадников (адарга), которым те прикрывали себя и коня. В тяжелом рыцарском шлеме, закрывавшем все лицо, конкистадор задохнулся бы, не пройдя и мили, поэтому шлем был заменен железной каской, внутри смягченной хлопком или шерстью, чтобы не натирала голову. Иногда к каске приделывались железные пластины для защиты ушей. На начальных этапах конкисты широко использовался облегченный нагрудник: кираса, закрывавшая грудь и спину, и прикрепленные снизу две железные пластины для защиты бедер. Наколенники, ручные пластины, железные перчатки были выброшены на свалку истории — руки и ноги оставались открытыми. Однако даже этот облегченный нагрудник вызывал огромные неудобства: все равно тяжел, идти в нем неудобно, надевается с помощью слуг, которые должны были сзади завязать завязки и застегнуть застежки. Одно дело в цивилизованной Европе, где герольды заранее оповещают о битве, и совсем другое дело в Америке, где дикари могут внезапно напасть в любой момент.

Более удобна в обращении кольчуга. Но она ржавела, а главное, далеко не всегда сдерживала удары индейских стрел. В экспедиции Сото провели эксперимент: натянули кольчугу на корзину и попросили индейца выстрелить в нее из лука. Стрела пробила ее насквозь «и с такой силой, — пишет хронист, — что если бы с другой стороны корзины стоял человек, она бы и его пронзила». Натянули на корзину две кольчуги — с тем же результатом.

И тогда конкистадоры, отбросив испанскую гордость, позаимствовали у индейцев майя и ацтеков их защитную одежду из плотного простеганного хлопка толщиною в три пальца, которая прекрасно защищала от стрел. С этими доспехами испанцы познакомились во время злосчастной экспедиции Кордовы на Юкатан, когда от индейских стрел погибло полсотни человек. Уже на следующий год в экспедиции Грихальвы конкистадоры облачились в хлопковую защиту, которую назвали «эскаупиль». Это что-то вроде безрукавки с высоким воротником, она доходит до колен и спереди застегивается на крупные пуговицы и петли.

Там, где индейцы использовали отравленные стрелы, эскаупиль опускался ниже колен, а на ноги надевались «гольфы» из того же материала — они назывались «антипаррас». Эскаупиль легок, не стесняет движений, одевается быстро, и хотя при дожде намокает и тяжелеет, по крайней мере, не ржавеет. Правда, выглядит довольно безобразно, особенно когда напитается грязью и потом. Чапетоны, прибывавшие в Новый Свет, щеголяли в своих новеньких доспехах и свысока посматривали на ветеранов, облаченных в вонючие хлопковые рубища; но после первых же переходов и битв быстро поняли что к чему. Испанцы скроили эскаупиль и для коней — это уже была их собственная модель: попона, закрывавшая тело коня от шеи до крупа.

Во время боя индейские стрелы застревали в эскаупиле, и конкистадоры становились похожи на дикобразов. А после битвы они развлекались тем, что подсчитывали застрявшие стрелы — у кого больше. По свидетельству хрониста Педро де Агуадо, [27]один испанец насчитал в своей защите и в защитной попоне коня около двухсот стрел. Пусть он же, Агуадо, завершит этот раздел, дав подлинный портрет рыцаря Нового Света: «Человек, водруженный на коня и вооруженный всем этим оружием, представляет собой нечто самое уродливое и бесформенное, что только можно себе вообразить, ибо всадник и конь, чьи очертания искажены до неузнаваемости толстыми накидками из хлопка, становятся похожи на башню или на что-то вовсе несуразное…».

Оружие индейцев

Спору нет, оружие индейцев во многом уступало испанскому; однако туземцы отнюдь не были беззащитны перед нашествием чужеземцев. У них был свой военный арсенал, с помощью которого они нередко весьма успешно сопротивлялись завоевателям. Даже на Антильских островах испанцы, случалось, обращались в бегство, а уж материковая конкиста и вовсе не была избиением младенцев — и не только в случае с майя и ацтеками она превращалась в жестокую войну с большим количеством жертв с обеих сторон.

Итак, что могли индейцы противопоставить конкистадорам? Прежде всего лук — их главное оружие. Для изготовления лука подбирались специальные сорта древесины, прочной и упругой. Наконечники стрел делались из камня, гладкие или зазубренные, из рыбьих костей, змеиных зубов и шипов ската, или дерево закалялось в огне, что придавало ему твердость железа. Кстати, индейцы, можно сказать, изобрели принцип нарезного оружия (в Европе оно появится лишь в XIX в.): они иногда делали спиралевидное оперение стрелы, и это заставляло ее вращаться и значительно увеличивало дальность полета. Индейцы использовали также стрелы с двойными и тройными наконечниками. Часто к оперению прикрепляли пустую скорлупу ореха, чтобы в полете стрела издавала леденящий душу свист.

Прицельность стрельбы из лука — около восьмидесяти метров, убойная сила достигала ста сорока метров. Скорострельность была невероятная: моментальным движением руки лучник выхватывал стрелу из колчана за спиной и выпускал десяток стрел в минуту; есть свидетельства, что иные могли пускать в минуту и до двадцати стрел. И видимо, не такая уж это метафора, когда конкистадоры пишут, будто стрелы заслоняли солнце. Меткость была тоже поразительна — впрочем, искусству стрельбы из лука индейцы обучались сызмальства. Рассказывали, что мексиканские индейцы подбрасывали кукурузный початок и удерживали его в воздухе стрелами до тех пор, пока не вышибали из него все зерна. В это трудно поверить. Но, безусловно, правдив, например, такой факт: в одной из битв во время экспедиции Сото восемнадцать испанцев, защищенных доспехами и эскаупилями с ног до головы, погибли от попадания стрелы в глаз или в рот.

Убойная сила лука тоже изумляла конкистадоров, особенно тех, кто побывал во Флориде. «Некоторые наши люди клялись, — свидетельствует Кабеса де Вака, — что видели в этот день два дуба, каждый толщиной с бедро в нижней его части, и оба эти дуба были пронзены насквозь стрелами индейцев; и это совсем не удивительно для тех, кто знает, с какой силой и сноровкой пускают индейцы стрелы, ибо сам я видел одну стрелу, которая вошла в ствол тополя на целую четверть». Во время экспедиции Сото, рассказывает Гарсиласо, пал конь. Хозяин внимательно осмотрел его и обнаружил лишь крохотную ранку в крупе. «Подозревая, что это была рана от стрелы, кастильцы взрезали коня и следовали за следом стрелы, которая прошла через бедро, кишки, легкие и застряла в груди, чуть-чуть не высунувшись наружу. Испанцы были поражены, уверенные, что даже аркебузная пуля не смогла бы так прошить тело коня».

Индейское войско

Индейское войско

Речь до сих пор шла о стрелах, какие конкистадоры называли «чистыми». То есть — без яда. Испанцам несказанно повезло в том, что ацтеки и прочие индейцы Северной Америки, а также майя, инки, муиски и арауканы, видимо, полагаясь на свою силу, не использовали отравленных наконечников стрел. С этим страшным и коварным оружием конкистадоры впервые столкнулись в Дарьене (Панама), а затем в Венесуэле и в Колумбии, в Аргентине и в Парагвае, где, кроме того, индейцы стреляли отравленными шипами, выдувая их через тростниковые трубки (сербатаны), и цепляли обмазанные ядом колючки на деревья и кусты. Отравленные стрелы вызывали у испанцев панический ужас — и было отчего. Конкистадор-поэт Хуан де Кастельянос видел, в каких страшных мучениях умирали раненные «травой» (так испанцы называли яд), и в своей эпопее писал: мол, возблагодари Бога, если тебе довелось погибнуть в честном и открытом бою, а не от «травы», ибо «это худшее зло из тысяч зол». Любое ранение такой стрелой, пустяковая царапина, приводили к смерти в мучительной агонии, длившейся от суток до недели. По свидетельству Агуадо, яд «вызывает у человека дрожь и сотрясение тела и потерю разума, из-за чего он начинает говорить ужасные, устрашающие и святотатственные слова, неподобающие христианину при смерти». Бывали случаи, когда раненый не выдерживал пытки и, нарушив церковный запрет, кончал жизнь самоубийством.

Конкистадоры настойчиво искали противоядия, пытали индейцев, стараясь выведать тайну, но те и сами не знали защиты от собственного оружия. Оставалось только два средства спасения — и оба крайне жестоких. Первый — вырезание стрелы с корнем из тела; на этот случай хирург носил с собой остро заточенный нож и моментально производил раненому болезненную операцию. Если же стрела задевала, скажем, ухо или палец, то конкистадор, не дожидаясь хирурга, сам отрубал их. Второй способ — прижигание; поэтому иногда перед боем испанцы накаляли докрасна в жаровне кинжалы. Увы, и эти жестокие средства помогали далеко не всегда.

У горных индейских народов в качестве метательного оружия, наряду с луком, широко использовалась праща. Это согнутая пополам веревка, посередине с утолщением из кожи, куда вкладывался камень; веревку брали за два конца, раскручивали над головой, затем один конец отпускали и камень летел в заданном направлении. Не бог весть какое мудреное оружие, но неприятностей оно могло причинить немало. По отзывам конкистадоров, меткость индейских пращников была невероятной, а сила полета камня немногим уступала аркебузной пуле. Один из испанцев вспоминает, как камень, выпущенный из пращи, угодил в голову коню и уложил его замертво; другой рассказывает, как камень попал в его меч и разломил его. Правда, меч был старый и, верно, не толедской стали.

Луки хороши для дальнего боя. Когда же противники сближаются, наступает черед дротика. Он летит не так далеко, как стрела, зато он прочнее и мощнее, и если попадет в противника с близкого расстояния, то может пробить и доспехи. Ацтеки, инки и муиски использовали для метания дротика особое приспособление, которое значительно увеличивало дальность его полета. Это что-то вроде деревянного рычага, прикрепленного к запястью руки, куда вкладывался конец древка дротика; при броске рычаг распрямлялся, тем самым как бы продлевая движение руки. Такое же приспособление знали римляне (аментум), только оно представляло собой кожаную петлю.

Длинных копий индейцы не имели, да они им были как бы ни к чему при наличии лука и дротика. И вот здесь индейцы заблуждались, ибо длинные копья могли служить эффективным противодействием кавалерии. Это, в конце концов, поняли арауканы, отбросили свои луки и дротики, сделали семиметровой длины копья и стали сбиваться в эскадроны на манер древнегреческих и римских фаланг. И об эти эскадроны бесславно разбивалась испанская конница.

И вот противники сходятся в ближнем бою и выхватывают палицы. Индейские палицы были самых различных форм и размеров. Среди этого разнообразия можно выделить три основных типа. Первый — палицы деревянные, то есть попросту дубины, утолщавшиеся от рукоятки к концу. Но, в отличие от русской дубины, индейские сработаны из фантастически крепких американских сортов дерева, таких, например, как парагвайское кебрачо. Название этому дереву дали испанцы, и происходит оно от двух слов: «кебрар» (ломать, разбивать) и «ача» (топор). Рассказывают, как один индеец на свою беду поспорил с чапетоном, что тот за сто ударов топором не перерубит деревце с руку толщиной. Испанец нанес по дереву девяносто девять ударов топором и оставил на стволе зарубку, а сотый удар он вне себя от ярости обрушил на голову ни в чем не повинного туземца. Стоит ли удивляться, что такие деревянные палицы с легкостью крушили железные нагрудники и каски испанцев?

В Перу наибольшее распространение получил другой тип палицы — каменный шар, часто с зубцами и зазубринами, вставленный в деревянную рукоятку. Он тоже не сулил противнику ничего хорошего. А в Мексике ацтеки применяли в бою особый вид палицы под названием «макауитль», которую испанцы называли деревянным мечом. Она, действительно, была похожа на широкий меч, только без острия, с двумя лезвиями, куда вставлялись заостренные куски обсидиана, стекловидной горной породы, но не сплошным рядом, а через короткие промежутки. Таким вот оружием, свидетельствуют хронисты, индеец мог одним ударом отрубить голову коню. Макауитль да каменные топоры — иного рубящего оружия индейцы не знали. Это удивляет, ведь они прекрасно владели плавкой бронзы и меди, металлов вполне пригодных для выделки топоров и мечей. Но почему-то до металлического оружия индейцы так и не додумались. Еще один парадокс цивилизации, которая создала самый точный в мире календарь, но не изобрела колеса.

Настало время сказать об одном необычном оружии индейцев Перу, Аргентины, Парагвая и Чили, которое оказалось самым эффективным средством против испанской конницы. Не подкопы и завалы, что устраивали индейцы на пути продвижения конкистадоров, не семиметровые копья, — нет, всего-то два каменных шарика с кулак величиной, связанных веревкой, — оружием не назовешь! — преградили путь кавалерии. Гениальное — просто. Инки именовали это приспособление «айлью», а испанцы назвали «болеадорас» (от «bola» — шар). Это — пусть оружие — было известно еще задолго до появления испанцев и применялось для того, чтобы пленить убегающего врага. Преследователь бросал веревку с шариками бегущему под ноги, шарики обкручивались вокруг ног, и человек падал. Неизвестно, кому из индейцев пришла в голову мысль использовать айлью против конницы, зато конкистадоры надолго запомнили, когда и где их кавалерия полегла и была уничтожена в считанные минуты — это случилось 15 июня 1536 г. неподалеку от Буэнос-Айреса. Как обычно, испанцы бросили на индейское войско кавалерию, надеясь сокрушить его одним махом. Индейцы кидали шарики на веревках под ноги коням, те, стреноженные, моментально летели на землю, а всадника тут же приканчивали деревянными палицами. И никакого противодействия этому оружию испанцы найти так и не смогли. Пройдет два века, и болеадорас, обогатившись третьим шариком, станут неразлучным спутником знаменитого аргентинского гаучо, скотовода пампы.

И в заключение скажем о самом необычном и самом «современном» оружии индейцев — газовой атаке. Да, изобретатели нарезного оружия, они, можно сказать, предрекли и Сомму первой мировой войны. Впервые с газовой атакой столкнулись конкистадоры экспедиции Ордаса на Ориноко; вот как это описывает Овьедо со слов участников: «Впереди войска карибов шли подростки и несли каждый в одной руке горшок с горящими углями, а в другой — молотый перец, и кидали его в огонь, а поскольку они находились с подветренной стороны, то дым шел на христиан и причинил им немалый ущерб, ибо, вдохнув того дыма, они начали беспрерывно чихать и оттого едва не потеряли рассудок». Газовые атаки использовались также при осаде форта, но это средство было ограничено в применении, так как целиком зависело от направления ветра.

Итак, что могли индейцы противопоставить конкистадорам? Прежде всего лук — их главное оружие. Для изготовления лука подбирались специальные сорта древесины, прочной и упругой. Наконечники стрел делались из камня, гладкие или зазубренные, из рыбьих костей, змеиных зубов и шипов ската, или дерево закалялось в огне, что придавало ему твердость железа. Кстати, индейцы, можно сказать, изобрели принцип нарезного оружия (в Европе оно появится лишь в XIX в.): они иногда делали спиралевидное оперение стрелы, и это заставляло ее вращаться и значительно увеличивало дальность полета. Индейцы использовали также стрелы с двойными и тройными наконечниками. Часто к оперению прикрепляли пустую скорлупу ореха, чтобы в полете стрела издавала леденящий душу свист.

Прицельность стрельбы из лука — около восьмидесяти метров, убойная сила достигала ста сорока метров. Скорострельность была невероятная: моментальным движением руки лучник выхватывал стрелу из колчана за спиной и выпускал десяток стрел в минуту; есть свидетельства, что иные могли пускать в минуту и до двадцати стрел. И видимо, не такая уж это метафора, когда конкистадоры пишут, будто стрелы заслоняли солнце. Меткость была тоже поразительна — впрочем, искусству стрельбы из лука индейцы обучались сызмальства. Рассказывали, что мексиканские индейцы подбрасывали кукурузный початок и удерживали его в воздухе стрелами до тех пор, пока не вышибали из него все зерна. В это трудно поверить. Но, безусловно, правдив, например, такой факт: в одной из битв во время экспедиции Сото восемнадцать испанцев, защищенных доспехами и эскаупилями с ног до головы, погибли от попадания стрелы в глаз или в рот.

Убойная сила лука тоже изумляла конкистадоров, особенно тех, кто побывал во Флориде. «Некоторые наши люди клялись, — свидетельствует Кабеса де Вака, — что видели в этот день два дуба, каждый толщиной с бедро в нижней его части, и оба эти дуба были пронзены насквозь стрелами индейцев; и это совсем не удивительно для тех, кто знает, с какой силой и сноровкой пускают индейцы стрелы, ибо сам я видел одну стрелу, которая вошла в ствол тополя на целую четверть». Во время экспедиции Сото, рассказывает Гарсиласо, пал конь. Хозяин внимательно осмотрел его и обнаружил лишь крохотную ранку в крупе. «Подозревая, что это была рана от стрелы, кастильцы взрезали коня и следовали за следом стрелы, которая прошла через бедро, кишки, легкие и застряла в груди, чуть-чуть не высунувшись наружу. Испанцы были поражены, уверенные, что даже аркебузная пуля не смогла бы так прошить тело коня».

Речь до сих пор шла о стрелах, какие конкистадоры называли «чистыми». То есть — без яда. Испанцам несказанно повезло в том, что ацтеки и прочие индейцы Северной Америки, а также майя, инки, муиски и арауканы, видимо, полагаясь на свою силу, не использовали отравленных наконечников стрел. С этим страшным и коварным оружием конкистадоры впервые столкнулись в Дарьене (Панама), а затем в Венесуэле и в Колумбии, в Аргентине и в Парагвае, где, кроме того, индейцы стреляли отравленными шипами, выдувая их через тростниковые трубки (сербатаны), и цепляли обмазанные ядом колючки на деревья и кусты. Отравленные стрелы вызывали у испанцев панический ужас — и было отчего. Конкистадор-поэт Хуан де Кастельянос видел, в каких страшных мучениях умирали раненные «травой» (так испанцы называли яд), и в своей эпопее писал: мол, возблагодари Бога, если тебе довелось погибнуть в честном и открытом бою, а не от «травы», ибо «это худшее зло из тысяч зол». Любое ранение такой стрелой, пустяковая царапина, приводили к смерти в мучительной агонии, длившейся от суток до недели. По свидетельству Агуадо, яд «вызывает у человека дрожь и сотрясение тела и потерю разума, из-за чего он начинает говорить ужасные, устрашающие и святотатственные слова, неподобающие христианину при смерти». Бывали случаи, когда раненый не выдерживал пытки и, нарушив церковный запрет, кончал жизнь самоубийством.

Конкистадоры настойчиво искали противоядия, пытали индейцев, стараясь выведать тайну, но те и сами не знали защиты от собственного оружия. Оставалось только два средства спасения — и оба крайне жестоких. Первый — вырезание стрелы с корнем из тела; на этот случай хирург носил с собой остро заточенный нож и моментально производил раненому болезненную операцию. Если же стрела задевала, скажем, ухо или палец, то конкистадор, не дожидаясь хирурга, сам отрубал их. Второй способ — прижигание; поэтому иногда перед боем испанцы накаляли докрасна в жаровне кинжалы. Увы, и эти жестокие средства помогали далеко не всегда.

У горных индейских народов в качестве метательного оружия, наряду с луком, широко использовалась праща. Это согнутая пополам веревка, посередине с утолщением из кожи, куда вкладывался камень; веревку брали за два конца, раскручивали над головой, затем один конец отпускали и камень летел в заданном направлении. Не бог весть какое мудреное оружие, но неприятностей оно могло причинить немало. По отзывам конкистадоров, меткость индейских пращников была невероятной, а сила полета камня немногим уступала аркебузной пуле. Один из испанцев вспоминает, как камень, выпущенный из пращи, угодил в голову коню и уложил его замертво; другой рассказывает, как камень попал в его меч и разломил его. Правда, меч был старый и, верно, не толедской стали.

Луки хороши для дальнего боя. Когда же противники сближаются, наступает черед дротика. Он летит не так далеко, как стрела, зато он прочнее и мощнее, и если попадет в противника с близкого расстояния, то может пробить и доспехи. Ацтеки, инки и муиски использовали для метания дротика особое приспособление, которое значительно увеличивало дальность его полета. Это что-то вроде деревянного рычага, прикрепленного к запястью руки, куда вкладывался конец древка дротика; при броске рычаг распрямлялся, тем самым как бы продлевая движение руки. Такое же приспособление знали римляне (аментум), только оно представляло собой кожаную петлю.

Длинных копий индейцы не имели, да они им были как бы ни к чему при наличии лука и дротика. И вот здесь индейцы заблуждались, ибо длинные копья могли служить эффективным противодействием кавалерии. Это, в конце концов, поняли арауканы, отбросили свои луки и дротики, сделали семиметровой длины копья и стали сбиваться в эскадроны на манер древнегреческих и римских фаланг. И об эти эскадроны бесславно разбивалась испанская конница.

И вот противники сходятся в ближнем бою и выхватывают палицы. Индейские палицы были самых различных форм и размеров. Среди этого разнообразия можно выделить три основных типа. Первый — палицы деревянные, то есть попросту дубины, утолщавшиеся от рукоятки к концу. Но, в отличие от русской дубины, индейские сработаны из фантастически крепких американских сортов дерева, таких, например, как парагвайское кебрачо. Название этому дереву дали испанцы, и происходит оно от двух слов: «кебрар» (ломать, разбивать) и «ача» (топор). Рассказывают, как один индеец на свою беду поспорил с чапетоном, что тот за сто ударов топором не перерубит деревце с руку толщиной. Испанец нанес по дереву девяносто девять ударов топором и оставил на стволе зарубку, а сотый удар он вне себя от ярости обрушил на голову ни в чем не повинного туземца. Стоит ли удивляться, что такие деревянные палицы с легкостью крушили железные нагрудники и каски испанцев?

В Перу наибольшее распространение получил другой тип палицы — каменный шар, часто с зубцами и зазубринами, вставленный в деревянную рукоятку. Он тоже не сулил противнику ничего хорошего. А в Мексике ацтеки применяли в бою особый вид палицы под названием «макауитль», которую испанцы называли деревянным мечом. Она, действительно, была похожа на широкий меч, только без острия, с двумя лезвиями, куда вставлялись заостренные куски обсидиана, стекловидной горной породы, но не сплошным рядом, а через короткие промежутки. Таким вот оружием, свидетельствуют хронисты, индеец мог одним ударом отрубить голову коню. Макауитль да каменные топоры — иного рубящего оружия индейцы не знали. Это удивляет, ведь они прекрасно владели плавкой бронзы и меди, металлов вполне пригодных для выделки топоров и мечей. Но почему-то до металлического оружия индейцы так и не додумались. Еще один парадокс цивилизации, которая создала самый точный в мире календарь, но не изобрела колеса.

Настало время сказать об одном необычном оружии индейцев Перу, Аргентины, Парагвая и Чили, которое оказалось самым эффективным средством против испанской конницы. Не подкопы и завалы, что устраивали индейцы на пути продвижения конкистадоров, не семиметровые копья, — нет, всего-то два каменных шарика с кулак величиной, связанных веревкой, — оружием не назовешь! — преградили путь кавалерии. Гениальное — просто. Инки именовали это приспособление «айлью», а испанцы назвали «болеадорас» (от «bola» — шар). Это — пусть оружие — было известно еще задолго до появления испанцев и применялось для того, чтобы пленить убегающего врага. Преследователь бросал веревку с шариками бегущему под ноги, шарики обкручивались вокруг ног, и человек падал. Неизвестно, кому из индейцев пришла в голову мысль использовать айлью против конницы, зато конкистадоры надолго запомнили, когда и где их кавалерия полегла и была уничтожена в считанные минуты — это случилось 15 июня 1536 г. неподалеку от Буэнос-Айреса. Как обычно, испанцы бросили на индейское войско кавалерию, надеясь сокрушить его одним махом. Индейцы кидали шарики на веревках под ноги коням, те, стреноженные, моментально летели на землю, а всадника тут же приканчивали деревянными палицами. И никакого противодействия этому оружию испанцы найти так и не смогли. Пройдет два века, и болеадорас, обогатившись третьим шариком, станут неразлучным спутником знаменитого аргентинского гаучо, скотовода пампы.

И в заключение скажем о самом необычном и самом «современном» оружии индейцев — газовой атаке. Да, изобретатели нарезного оружия, они, можно сказать, предрекли и Сомму первой мировой войны. Впервые с газовой атакой столкнулись конкистадоры экспедиции Ордаса на Ориноко; вот как это описывает Овьедо со слов участников: «Впереди войска карибов шли подростки и несли каждый в одной руке горшок с горящими углями, а в другой — молотый перец, и кидали его в огонь, а поскольку они находились с подветренной стороны, то дым шел на христиан и причинил им немалый ущерб, ибо, вдохнув того дыма, они начали беспрерывно чихать и оттого едва не потеряли рассудок». Газовые атаки использовались также при осаде форта, но это средство было ограничено в применении, так как целиком зависело от направления ветра.

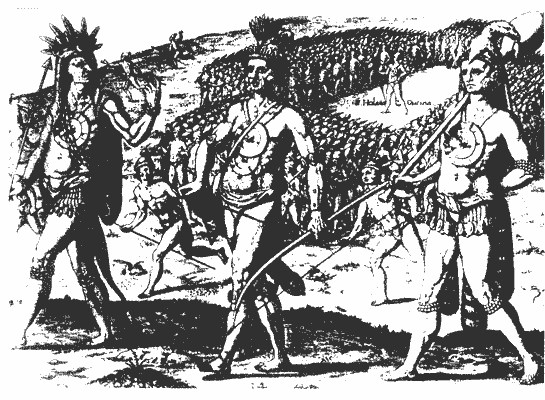

Битва

Итак, наступает момент истины: сражение решит, кто сильнее. Забудем «психологические эффекты» — боязнь коней и аркебузных выстрелов: все эти страхи, сильные поначалу, давно преодолены. Индейцы научились бестрепетно побивать коней стрелами и ударами палиц, умеют столь же проворно отклоняться от пуль, как и от стрел враждебных племен, с презрением смотрят на арбалеты и знают, что перед ними не боги, а обыкновенные люди, которых можно и нужно убивать.

Армии сближаются. Индейцы, как это у них принято, пытаются запугать противника шумом — испанцев оглушают вопли, свист, грохот барабанов, завывание труб (этот обычай даже оставил след в американской топонимике: Долина Крика в Колумбии). При этом туземцы осыпают противника угрозами, оскорблениями, насмешками. В этом оре комариным писком тонет голосок пунцового от натуги эскрибано, который зачитывает рекеримьенто. Законы Индий запрещали начинать битву первыми; право нападения испанцы получали, только трижды зачитав рекеримьенто. Что ж, коли так, извольте не беспокоиться, Ваше Величество, все будет законно. На оскорбления индейцев хочется ответить словесно, благо кастильский язык крепкими выражениями не обделен, но опять-таки запрещено: за ругань могут и язык отрезать. Ладно, потерпим, ответим не словом, а делом. Капеллан читает молитву, и все получают отпущение грехов — теперь и умереть не страшно. Аде-лантадо отдает приказ к атаке, и до сих пор безмолвное войско испанцев взрывается кличем: «?Santiago! ?Cierra Espana!» («Сантьяго! Замкни Испанию!» — боевой клич, сохранившийся со времен Реконкисты).

Как видно, преимущества испанского вооружения были отнюдь не абсолютны. Индейцы находили, чем ответить на удар, а мужества им тоже было не занимать. При том неравенство в вооружении во многом уравновешивалось количественным превосходством индейцев над испанцами: десять, двадцать, тридцать, а то и пятьдесят на одного… Чем же тогда объяснить чудесные победы испанцев? Не вмешательством же Сантьяго, как их истолковывали сами конкистадоры!

Иные историки и беллетристы указывают на индейских союзников конкистадоров: мол, если бы не они… Спору нет, испанцы всегда старались извлечь для себя максимум выгоды из междоусобиц народов и племен и, чтобы привлечь на свою сторону какое-то племя, могли устроить карательную экспедицию против его исконных врагов. Особенно преуспел в политике «разделяй и властвуй» Кортес, которому при осаде Теночтитлана помогало свыше ста тысяч союзных индейцев. Был, однако, драматический момент, когда все союзники, запуганные пророчествами ацтеков, на десять дней покинули испанцев. Ацтеки, пользуясь случаем, всеми силами обрушились на осаждавших, не прекращая атаки ни днем, ни ночью, но так и не смогли опрокинуть их. Так что списывать успехи конкистадоров на индейских союзников просто смешно. Большинство побед испанцев в Новом Свете одержано без союзников; и даже если союзники имелись, в сражениях испанцы предпочитали обходиться без них, поскольку те создавали неразбериху и только мешали слаженным действиям «индийского войска». Час индейских союзников наступал, когда вражеская армия была повержена и пускалась в бегство, — тогда их выпускали преследовать и добивать побежденных.

Обратим внимание на парадоксальный факт, давно подмеченный историками: над сильными государственными регулярными армиями конкистадоры одерживали более легкие победы, чем над кое-как сколоченными межплеменными воинствами. Из-за этого крепкие, казалось бы, государства пали в короткий срок, а полудикие племена долго и небезуспешно сопротивлялись завоевателям, где-то сохранив независимость. О чем это говорит? О том, что причину побед и поражений следует искать отнюдь не в преимуществах вооружения. Ее следует искать прежде всего в различиях организации армий и военных действий, иначе говоря — в тактике. Действительно, именно тактическое превосходство испанцев в первую очередь и определило успех конкисты. В чем оно состояло?

Прежде всего — в железной дисциплине. Капитана или солдата ждала смертная казнь, если он обращался в бегство, — но в этом была лишь малая часть дисциплины. Смертная казнь его ожидала и в том случае, когда он без приказа бросался в атаку или же по приказу не начинал отступления. Испанское войско было единым организмом, все органы которого действовали слаженно, подчиняясь мозгу — то есть воле генерал-капитана.

Личная инициатива, личная храбрость, разумеется, приветствовались, но лишь в той степени, в какой они не выходили за рамки общей боевой задачи.

Совсем на иных принципах действовало индейское государственное войско. Да, у него тоже имелся главнокомандующий, имелись и командиры воинских подразделений, но их функция состояла лишь в том, чтобы привести людей на поле боя и отдать приказ об атаке. Воины бросались в бой, а дальше наступал безраздельный простор личной инициативы — сражались кто как мог и каждый сам за себя. У инков, муисков, майя и особенно ацтеков установился своего рода культ личного мужества, персональной доблести, которая выделяла его из воинской массы, давала ему почетные чины и регалии, славу и почести. А доказательством личной доблести становился трофей — либо отрезанные уши поверженного врага, либо, что еще лучше, сам пленный. И когда индейский воин одолевал испанца, он забывал обо всем и занимался трофеями, даже не помышляя прийти на помощь своему сотоварищу, которого в этот момент одолевали враги. За что сам же часто бывал наказан. У ацтеков, например, строго воспрещалось приходить на помощь соратнику — в этом случае его могли бы обвинить в стремлении присвоить чужой трофей. Даже инкская армия, самая организованная из всех индейских армий, и та сохраняла строй лишь до начала битвы.

Кортес, при всей своей вере в Божью помощь, очень точно указал вполне земные причины поражения индейцев в битве при Отумбе после катастрофического отступления испанцев из Теночтитлана: «Они накинулись на нас со всех сторон столь яростно, что мы, вовлеченные в гущу схватки, перемешавшись с индейцами, едва могли друг друга различить и, право же, думали, что пришел последний наш день — так велико было превосходство индейцев и недостаточны наши силы для обороны, ибо были мы до крайности измучены, почти все ранены и еле живы от голода. Однако Господу нашему было угодно явить свое могущество и милосердие, ибо при всей нашей слабости нам удалось посрамить их гордыню и дерзость, — множестве индейцев было перебито, и среди них многие знатные и почитаемые особы; а все потому, что их было слишком много, и, мешая друг другу, они не могли ни сражаться как следует, ни убежать, и в сих трудных делах мы провели большую часть дня, пока Господь не устроил так, что погиб какой-то очень знаменитый их вождь, и с его гибелью сражение прекратилось». [28]

Главнокомандующие. Генерал-капитан возглавляет «индийское» войско и разделяет с солдатами все тяготы похода. Совсем иначе держит себя индейский вождь — его несут в паланкине

Главнокомандующие. Генерал-капитан возглавляет «индийское» войско и разделяет с солдатами все тяготы похода. Совсем иначе держит себя индейский вождь — его несут в паланкине

Армии сближаются. Индейцы, как это у них принято, пытаются запугать противника шумом — испанцев оглушают вопли, свист, грохот барабанов, завывание труб (этот обычай даже оставил след в американской топонимике: Долина Крика в Колумбии). При этом туземцы осыпают противника угрозами, оскорблениями, насмешками. В этом оре комариным писком тонет голосок пунцового от натуги эскрибано, который зачитывает рекеримьенто. Законы Индий запрещали начинать битву первыми; право нападения испанцы получали, только трижды зачитав рекеримьенто. Что ж, коли так, извольте не беспокоиться, Ваше Величество, все будет законно. На оскорбления индейцев хочется ответить словесно, благо кастильский язык крепкими выражениями не обделен, но опять-таки запрещено: за ругань могут и язык отрезать. Ладно, потерпим, ответим не словом, а делом. Капеллан читает молитву, и все получают отпущение грехов — теперь и умереть не страшно. Аде-лантадо отдает приказ к атаке, и до сих пор безмолвное войско испанцев взрывается кличем: «?Santiago! ?Cierra Espana!» («Сантьяго! Замкни Испанию!» — боевой клич, сохранившийся со времен Реконкисты).

Как видно, преимущества испанского вооружения были отнюдь не абсолютны. Индейцы находили, чем ответить на удар, а мужества им тоже было не занимать. При том неравенство в вооружении во многом уравновешивалось количественным превосходством индейцев над испанцами: десять, двадцать, тридцать, а то и пятьдесят на одного… Чем же тогда объяснить чудесные победы испанцев? Не вмешательством же Сантьяго, как их истолковывали сами конкистадоры!

Иные историки и беллетристы указывают на индейских союзников конкистадоров: мол, если бы не они… Спору нет, испанцы всегда старались извлечь для себя максимум выгоды из междоусобиц народов и племен и, чтобы привлечь на свою сторону какое-то племя, могли устроить карательную экспедицию против его исконных врагов. Особенно преуспел в политике «разделяй и властвуй» Кортес, которому при осаде Теночтитлана помогало свыше ста тысяч союзных индейцев. Был, однако, драматический момент, когда все союзники, запуганные пророчествами ацтеков, на десять дней покинули испанцев. Ацтеки, пользуясь случаем, всеми силами обрушились на осаждавших, не прекращая атаки ни днем, ни ночью, но так и не смогли опрокинуть их. Так что списывать успехи конкистадоров на индейских союзников просто смешно. Большинство побед испанцев в Новом Свете одержано без союзников; и даже если союзники имелись, в сражениях испанцы предпочитали обходиться без них, поскольку те создавали неразбериху и только мешали слаженным действиям «индийского войска». Час индейских союзников наступал, когда вражеская армия была повержена и пускалась в бегство, — тогда их выпускали преследовать и добивать побежденных.

Обратим внимание на парадоксальный факт, давно подмеченный историками: над сильными государственными регулярными армиями конкистадоры одерживали более легкие победы, чем над кое-как сколоченными межплеменными воинствами. Из-за этого крепкие, казалось бы, государства пали в короткий срок, а полудикие племена долго и небезуспешно сопротивлялись завоевателям, где-то сохранив независимость. О чем это говорит? О том, что причину побед и поражений следует искать отнюдь не в преимуществах вооружения. Ее следует искать прежде всего в различиях организации армий и военных действий, иначе говоря — в тактике. Действительно, именно тактическое превосходство испанцев в первую очередь и определило успех конкисты. В чем оно состояло?

Прежде всего — в железной дисциплине. Капитана или солдата ждала смертная казнь, если он обращался в бегство, — но в этом была лишь малая часть дисциплины. Смертная казнь его ожидала и в том случае, когда он без приказа бросался в атаку или же по приказу не начинал отступления. Испанское войско было единым организмом, все органы которого действовали слаженно, подчиняясь мозгу — то есть воле генерал-капитана.

Личная инициатива, личная храбрость, разумеется, приветствовались, но лишь в той степени, в какой они не выходили за рамки общей боевой задачи.

Совсем на иных принципах действовало индейское государственное войско. Да, у него тоже имелся главнокомандующий, имелись и командиры воинских подразделений, но их функция состояла лишь в том, чтобы привести людей на поле боя и отдать приказ об атаке. Воины бросались в бой, а дальше наступал безраздельный простор личной инициативы — сражались кто как мог и каждый сам за себя. У инков, муисков, майя и особенно ацтеков установился своего рода культ личного мужества, персональной доблести, которая выделяла его из воинской массы, давала ему почетные чины и регалии, славу и почести. А доказательством личной доблести становился трофей — либо отрезанные уши поверженного врага, либо, что еще лучше, сам пленный. И когда индейский воин одолевал испанца, он забывал обо всем и занимался трофеями, даже не помышляя прийти на помощь своему сотоварищу, которого в этот момент одолевали враги. За что сам же часто бывал наказан. У ацтеков, например, строго воспрещалось приходить на помощь соратнику — в этом случае его могли бы обвинить в стремлении присвоить чужой трофей. Даже инкская армия, самая организованная из всех индейских армий, и та сохраняла строй лишь до начала битвы.

Кортес, при всей своей вере в Божью помощь, очень точно указал вполне земные причины поражения индейцев в битве при Отумбе после катастрофического отступления испанцев из Теночтитлана: «Они накинулись на нас со всех сторон столь яростно, что мы, вовлеченные в гущу схватки, перемешавшись с индейцами, едва могли друг друга различить и, право же, думали, что пришел последний наш день — так велико было превосходство индейцев и недостаточны наши силы для обороны, ибо были мы до крайности измучены, почти все ранены и еле живы от голода. Однако Господу нашему было угодно явить свое могущество и милосердие, ибо при всей нашей слабости нам удалось посрамить их гордыню и дерзость, — множестве индейцев было перебито, и среди них многие знатные и почитаемые особы; а все потому, что их было слишком много, и, мешая друг другу, они не могли ни сражаться как следует, ни убежать, и в сих трудных делах мы провели большую часть дня, пока Господь не устроил так, что погиб какой-то очень знаменитый их вождь, и с его гибелью сражение прекратилось». [28]