Страница:

В сущности, европоцентризм и составляет идейную основу «розовой» легенды. Он утверждает право «более цивилизованного» народа «цивилизовать» те, что стоят на низшей ступени развития. А родилась эта теория еще в античности (где берет начало вся европейская политика, история, культура) и была сформулирована Аристотелем — на его авторитет и ссылались в XVI в. испанские идеологи конкисты.

В своем знаменитом трактате «Политика» Аристотель доказывал, что основной закон природы, «естественный закон», состоит в подчинении низшего — высшему: так, говорит он, животное подчиняется человеку, тело — душе, женщина — мужчине, ребенок — взрослому. Эта закономерность распространяется и на людские сообщества: есть народы более цивилизованные, а есть варвары, и последние должны покориться первым. Притом Аристотель вполне допускает применение силы, дабы разумные утвердили свою власть над неразумными — для их же блага, разумеется. Таким образом, «естественный закон» рождает и понятие «естественного права» — права навязывать свою волю другим, хотят они этого или нет.

В Испании XVI в. эти идеи развил применительно к завоеванию Америки крупнейший идеолог конкисты Хуан Хинес де Сепульведа (1490–1573) — в главе о теории и законах конкисты мы подробно рассмотрим его знаменитый «Трактат о причинах справедливой войны против индейцев». Здесь же отметим лишь основной ход его рассуждений: достаточно доказать, что индейцы ниже испанцев во всех отношениях — как фактически отпадет необходимость доказывать легитимное право испанцев владеть заокеанскими землями и навязывать туземцам свою волю. Надо заметить, что Хинес де Сепульведа был далеко не одинок в своих взглядах, да и вся политика Испании в Новом Свете фактически строилась на основе «естественного права». Более того, даже некоторые из противников главного идеолога конкисты, например, замечательный испанский гуманист Франсиско де Витория (1483–1546), вставший на защиту индейцев, и тот полагал, что «эти варвары, по-видимому, не способны создать на законных основаниях гуманное и цивилизованное государство» и потому «для их же собственного блага испанские короли имеют право взять на себя задачу управлять ими».

Испанцы открыли колониальную эпоху в истории нового времени, и они же обосновали колониальную идеологию, которая была взята на вооружение другими европейскими державами. Применительно к «розовой» легенде особо стоит обратить внимание на те случаи, когда питающие ее европоцентристские идеи переносятся в область культуры. Вот, например, современный испанский ученый К. Санчес Альборнос в 1983 г., защищая соотечественников от обвинений в уничтожении индейских культур, пишет следующее: «Какие бы ни пели дифирамбы доколумбовым культурам, чудовищно несправедливо сравнивать их с культурой нашей матери-Испании в эпоху великих трансатлантических экспедиций… Индейцы не имели ничего, что можно было бы даже отдаленно сопоставить с философией, литературой, искусством, наукой, государственными учреждениями испанского королевства в начале XVI в.». И далее: «Несправедливо швырять нам в лицо мексиканские пирамиды и развалины таинственного города инков Мачу-Пикчу, чтобы прославить культуры завоеванных народов. Да разве можно Мачу-Пикчу поставить рядом с Толедо, Сантьяго-де-Компостела, Севильей… пусть даже с такими городами, как Саламанка, Авила, Сеговия?!».

Пиршество каннибалов

Пиршество каннибалов

Тут важна сама постановка вопроса — ведь на глубинном уровне она отражает отношение конкистадора XVI в. к индейским культурам. Думается, сопоставительно-оценочный подход в области культуры по сути своей глубоко ошибочен. Еще можно сравнивать технические достижения разных народов: изобрел паровоз или не изобрел паровоза… Но давать сравнительную оценку произведений искусства допустимо лишь в пределах одной культуры, одной эпохи и одного большого стиля: так, в живописи итальянского Возрождения выделяются великие мастера, а есть художники второго и третьего ряда. Если же брать произведения разных эпох и стилей, пусть даже в рамках одной культуры, то вопрос «что лучше?» вообще не имеет права на существование. Что лучше: портреты Модильяни, портреты Караваджо или средневековые итальянские фрески? Ничто не лучше и ничто не хуже. Эти произведения принадлежат к совершенно различным эстетическим системам и потому в ценностном отношении не могут быть сопоставимы. И уж тем более абсурден этот вопрос, когда речь идет о произведениях столь разных культур, как испанская и доколумбова американская. Каждая культура, даже примитивное искусство какого-нибудь дикого амазонского племени, имеет абсолютную ценность, ибо каждая — по своему уникальна. Но это понимание пришло к людям лишь в XX столетии. И то, как видно, — не ко всем.

Отребье, бандиты, головорезы?

Состав обвинения

В своем знаменитом трактате «Политика» Аристотель доказывал, что основной закон природы, «естественный закон», состоит в подчинении низшего — высшему: так, говорит он, животное подчиняется человеку, тело — душе, женщина — мужчине, ребенок — взрослому. Эта закономерность распространяется и на людские сообщества: есть народы более цивилизованные, а есть варвары, и последние должны покориться первым. Притом Аристотель вполне допускает применение силы, дабы разумные утвердили свою власть над неразумными — для их же блага, разумеется. Таким образом, «естественный закон» рождает и понятие «естественного права» — права навязывать свою волю другим, хотят они этого или нет.

В Испании XVI в. эти идеи развил применительно к завоеванию Америки крупнейший идеолог конкисты Хуан Хинес де Сепульведа (1490–1573) — в главе о теории и законах конкисты мы подробно рассмотрим его знаменитый «Трактат о причинах справедливой войны против индейцев». Здесь же отметим лишь основной ход его рассуждений: достаточно доказать, что индейцы ниже испанцев во всех отношениях — как фактически отпадет необходимость доказывать легитимное право испанцев владеть заокеанскими землями и навязывать туземцам свою волю. Надо заметить, что Хинес де Сепульведа был далеко не одинок в своих взглядах, да и вся политика Испании в Новом Свете фактически строилась на основе «естественного права». Более того, даже некоторые из противников главного идеолога конкисты, например, замечательный испанский гуманист Франсиско де Витория (1483–1546), вставший на защиту индейцев, и тот полагал, что «эти варвары, по-видимому, не способны создать на законных основаниях гуманное и цивилизованное государство» и потому «для их же собственного блага испанские короли имеют право взять на себя задачу управлять ими».

Испанцы открыли колониальную эпоху в истории нового времени, и они же обосновали колониальную идеологию, которая была взята на вооружение другими европейскими державами. Применительно к «розовой» легенде особо стоит обратить внимание на те случаи, когда питающие ее европоцентристские идеи переносятся в область культуры. Вот, например, современный испанский ученый К. Санчес Альборнос в 1983 г., защищая соотечественников от обвинений в уничтожении индейских культур, пишет следующее: «Какие бы ни пели дифирамбы доколумбовым культурам, чудовищно несправедливо сравнивать их с культурой нашей матери-Испании в эпоху великих трансатлантических экспедиций… Индейцы не имели ничего, что можно было бы даже отдаленно сопоставить с философией, литературой, искусством, наукой, государственными учреждениями испанского королевства в начале XVI в.». И далее: «Несправедливо швырять нам в лицо мексиканские пирамиды и развалины таинственного города инков Мачу-Пикчу, чтобы прославить культуры завоеванных народов. Да разве можно Мачу-Пикчу поставить рядом с Толедо, Сантьяго-де-Компостела, Севильей… пусть даже с такими городами, как Саламанка, Авила, Сеговия?!».

Тут важна сама постановка вопроса — ведь на глубинном уровне она отражает отношение конкистадора XVI в. к индейским культурам. Думается, сопоставительно-оценочный подход в области культуры по сути своей глубоко ошибочен. Еще можно сравнивать технические достижения разных народов: изобрел паровоз или не изобрел паровоза… Но давать сравнительную оценку произведений искусства допустимо лишь в пределах одной культуры, одной эпохи и одного большого стиля: так, в живописи итальянского Возрождения выделяются великие мастера, а есть художники второго и третьего ряда. Если же брать произведения разных эпох и стилей, пусть даже в рамках одной культуры, то вопрос «что лучше?» вообще не имеет права на существование. Что лучше: портреты Модильяни, портреты Караваджо или средневековые итальянские фрески? Ничто не лучше и ничто не хуже. Эти произведения принадлежат к совершенно различным эстетическим системам и потому в ценностном отношении не могут быть сопоставимы. И уж тем более абсурден этот вопрос, когда речь идет о произведениях столь разных культур, как испанская и доколумбова американская. Каждая культура, даже примитивное искусство какого-нибудь дикого амазонского племени, имеет абсолютную ценность, ибо каждая — по своему уникальна. Но это понимание пришло к людям лишь в XX столетии. И то, как видно, — не ко всем.

Отребье, бандиты, головорезы?

«Черная» легенда более всего прижилась в Латинской Америке и в России, причем в последней она утвердилась в самом плоском, публицистически заостренном, подчас карикатурном варианте. Поэтому «черной» легенде нам придется уделить особое внимание.

Ее родоначальником стал уже упоминавшийся Бартоломе де Лас Касас. Его заслуги как гуманиста, общественного деятеля, историка, юриста воистину неисчислимы; и все же в своей ревностной защите индейцев он интерпретировал конкисту и ее вершителей очень однолинейно и тенденциозно. Он первым упростил представления о конкисте, увидев в ней одну-единственную цель — грабеж. Он исказил подлинный сложный облик конкистадора и свел всю мотивацию его деяний к жажде личного обогащения. Он отказал испанским завоевателям Америки даже в воинской доблести: «Разумеется, — писал он, — то были вовсе не великие подвиги, ведь они побеждали обнаженных индейцев, как если бы сражались с курицами». Лас Касас, называвший конкистадоров «лютыми ягуарами» и «бешеными волками», дал и образец того резкого публицистического тона при разговоре о конкисте, который позже был взят его единомышленниками в Америке и в Европе.

Причины распространения «черной» легенды в Латинской Америке достаточно очевидны. В начале XIX в. в испанских колониях началась Война за независимость, которая в конечном счете привела к появлению на карте Америки новых государств. Естественно, что долгую, упорную и кровопролитную войну повстанцы вели под антииспанскими лозунгами. Эта идеология очень глубоко вошла в сознание креолов (так называли себя белые жители Латинской Америки) и во многом стала определять развитие молодых культур. Кроме того, перед новорожденными американскими нациями встала насущнейшая проблема — найти и утвердить свою характерность. Ведь народ, как и отдельный человек, чувствует себя полноценным, лишь когда в полной мере осознает свое отличие от другого. В чем могли испаноамериканцы отыскать свою особость? В природном мире и в индейском культурном наследии. Где-то оно сохранилось, а где-то и вовсе нет; но его отсутствие нисколько не смущало писателей и поэтов, взывавших к своим индейским корням, к тем славным временам, когда индейцы были хозяевами своей земли. Любовь к индейскому прошлому рождает ненависть к конкистадорам, наглым захватчикам, а к этому примешиваются антииспанские чувства, выпестованные в эпоху освободительной войны.

Здесь, кстати, сыграл свою роль еще ряд немаловажных обстоятельств. Освободительная борьба в американских колониях питалась просветительской идеологией, воспринятой из Франции (в XVIII в., как и в последующие два, всякий просвещенный латиноамериканец стремился побывать в первую очередь в Париже). А для европейских просветителей Испания, переживавшая тогда не лучшие времена, была главной мишенью нападок как оплот косности, деспотизма и колониального гнета. Взгляд просветителей постоянно обращался к эпохе конкисты: обличая испанских завоевателей, они вскрывали всю порочную систему государственного насилия и порабощения. Широкой известностью пользовался переведенный на ряд европейских языков роман французского писателя Ж.-Ф. Мармонтеля «Инки или разрушение перуанской империи». В нем общественная жизнь инков представлялась образцом государственного устройства, а император Атауальпа — идеальным правителем; понятно, как при этом выглядели испанцы. Огромное воздействие на умы современников оказал многотомный труд под руководством Гийома Рейналя «Философская и политическая история заведений и коммерции европейцев в обеих Индиях» (1770), в составлении которого приняли участие многие французские просветители. В этой обвинительной книге прослеживалась история европейских колониальных захватов и грабежей, и, разумеется, больше всего от авторов досталось испанским монархам, конкистадорам и священнослужителям.

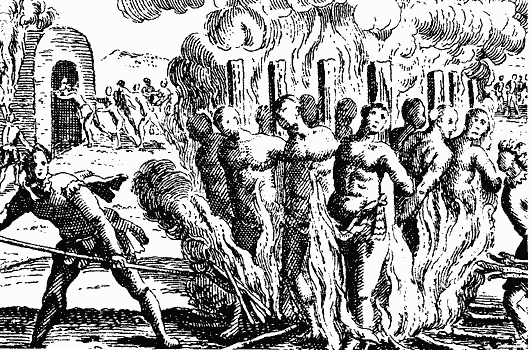

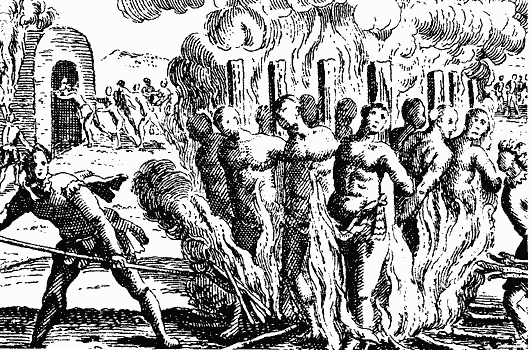

Казнь пленных индейцев. Жестокость конкистадоров отражена во множестве европейских гравюр

Казнь пленных индейцев. Жестокость конкистадоров отражена во множестве европейских гравюр

В эпоху Войны за независимость в Латинской Америке распространился заимствованный из европейской культуры романтизм. Романтизму вообще свойственна идеализация прошлого; а еще для него характерно резкое деление героев на положительных и отрицательных, что породило доныне обиходные выражения — «идеальный романтический герой» и «романтический злодей». И с особой силой эти черты проявились в романтизме заимствованном, отчасти подражательном — каким и было это течение в Испанской Америке. Обратив взор к прошлому, латиноамериканские романтики нередко представляли индейский мир как исключительно гармоничный, своего рода Золотой Век Америки; а разрушители этой идиллии, испанцы, приняли на себя роль «романтических злодеев». Между прочим, яркий образец подобной трактовки дал европейский романтик — великий немецкий поэт Генрих Гейне. В поэме «Бимини» о Хуане Понсе де Леоне, который в поисках источника вечной молодости в 1513 г. открыл Флориду, и в поэме «Вицли-пуцли» о Кортесе он вволю поиздевался над конкистадорами и представил их в самом отвратительном и карикатурном виде. Вот, например, как он охарактеризовал Кортеса:

В XX в. начинается систематическое научное изучение доколумбовых культур. Ученые, посвятившие себя этой области знаний, тоже внесли свою лепту в создание «черной» легенды. По человечески их вполне можно понять: способны ли они испытывать иные чувства, кроме ненависти, к тем, кто лишил их не только ценнейших материалов, но фактически самого предмета исследования? Можно ли без содрогания читать о том, как сотнями сжигались бесценные рукописи майя? Наконец, не будем забывать, что в XX в. в ряде стран Латинской Америки так называемый «индихенизм» (апелляция к индейским корням нации) становится составной частью официальной идеологии. В Мексике, например, вы не найдете памятников конкистадорам, зато в центре столицы красуется статуя Куаутемока, последнего правителя ацтеков, оказавшего Кортесу отчаяное сопротивление при осаде Теночтитлана.

Вместе с тем далеко не вся латиноамериканская историческая наука и беллетристика развивалась в русле «черной» легенды. В Латинской Америке были написаны замечательно глубокие исследования, демонстрирующие объективный взгляд на эпоху конкисты и на личности конкистадоров. Более того, даже здесь находились писатели и поэты, которые откровенно восторгались конкистадорами, создавая идеализированные образы несгибаемых «рыцарей без страха и упрека».

В России «черная» легенда о конкисте укоренилась в XVIII в. под воздействием французских просветителей. Еще в 1735 г. в «Примечаниях к Санкт-Петербургским ведомостям» был опубликован пространный очерк «О сыскании Америки и о перехождении в оную некоторых европейцев», где говорилось о «бесчеловечных поступках гишпанцев против покоренных ими американ». И может, не столь уж неожиданным выглядит экскурс в эту тему в знаменитом «Письме о пользе стекла» (1752) Ломоносова, где создан отталкивающий образ конкисты:

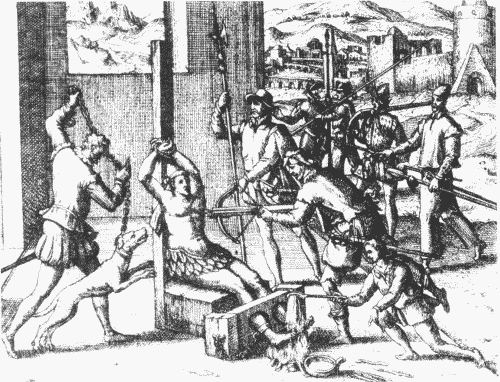

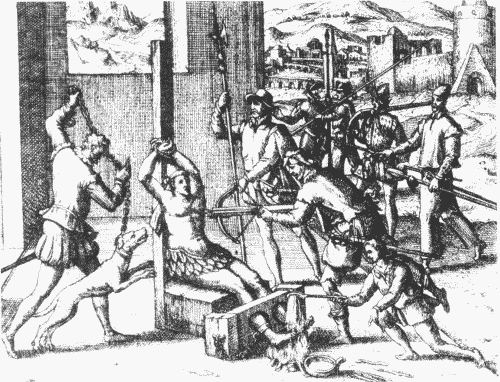

Допрос под пыткой

Допрос под пыткой

А в Советской России «черная» легенда была освящена и утверждена официальной идеологией, которая, будучи идеологией тоталитарной, не терпела иных мнений. За что же так невзлюбила советская власть конкистадоров? Вроде бы люди и дела давно минувших дней… Причин тут несколько. Главная из них — суждения К. Маркса и Ф. Энгельса: их труды в Советском Союзе воспринимались как истина в последней инстанции и не подлежали критике. Классики марксизма-ленинизма живо интересовались испанским завоеванием Америки и много писали о нем; они глубоко проанализировали экономический аспект конкисты и убедительно доказали, что именно в эпоху «первоначального накопления капитала» и колониальных захватов окончательно сформировался капиталистический строй и начал складываться мировой экономический рынок. Главной целью основателей научного коммунизма было доказать, что капитализм с пеленок носил грабительский характер, чем и обосновывалась необходимость заменить его справедливым общественным строем; и потому в конкисте ничего иного, кроме ограбления, они не видели и видеть не хотели. «Разбой и грабеж — единственная цель искателей приключений в Америке… Донесения Колумба характеризуют его самого как пирата», — писал Маркс. В советской историографии такого рода оценки воплотились в устойчивые характеристики: конкистадоров называют не иначе как «разбойниками», «бандитами», «грабителями», к которым накрепко приросли определения «алчные» и «жадные». Также Маркс и Энгельс с гневом говорили об уничтожении индейцев и туземных культур. Отсюда — еще одна гроздь убийственных характеристик: «варварство», «невежественность», «жестокость», «кровожадность».

Следует напомнить, что одним из жупелов советской идеологии был антиколониализм (хотя Советский Союз сам фактически являлся крупнейшей колониальной империей). В советском идеологическом лексиконе «колониализм» был одним из самых ругательных слов — наравне с «империализмом». А поскольку Испания открыла эпоху колониализма и в течение трехсот лет оставалась крупнейшей в мире колониальной державой, деятельность испанцев в Новом Свете в советской историографии оценивалась исключительно негативно. К тому же советские люди всегда выражали «солидарность с борьбой народов против колониального ига» (еще один лозунг), а Испания в своих колониях жестоко пресекала любые претензии на самостоятельность — чем нисколько не отличалась от прочих колониальных держав.

Что касается христианизации, то понятно, как к ней относились основоположники научного атеизма. Они считали, что деятельность священнослужителей была лишь ширмой, скрывающей истинные цели испанцев, а также средством духовного закабаления коренных жителей Америки. Поэтому в советском варианте «черной» легенды (в отличие от латиноамериканского) рисовались образы лживых, алчных, циничных, невежественных священников, которые сознательно обманывали индейцев.

Когда дело касалось основ «единственно верного учения», советская историография и беллетристика впадала в резкий оценочный, обличительный и публицистический тон. К тому же по отношению к конкисте и конкистадорам тут было у кого поучиться и на кого сослаться. Для примера автор позволил себе выписать из нескольких книг ряд эпитетов и выражений, относящихся к испанским завоевателям Америки: «воры», «грабители», «разбойники с большой дороги», «подонки», «головорезы», «изуверы», «алчная банда ненасытных конкистадоров», «разнузданная конкистадорская братия», «все они похожи друг на друга, как волки из одной стаи», «дьяволы во плоти». Подобного рода характеристики кочевали из книги в книгу — и нет ничего удивительного в том, что само слово «конкистадор» стало чуть ли не ругательством, синонимом слова «бандит».

На золотых приисках. Тех, кто плохо работал, ждало суровое наказание

На золотых приисках. Тех, кто плохо работал, ждало суровое наказание

Удивительно другое. Рухнула казавшаяся незыблемой идеология со всеми ее мифами; развалилась советская империя; в гуманитарных науках, в том числе и в исторической, произошла коренная переоценка ценностей и перетряска научного аппарата — а «черная» легенда как жила себе, так и здравствует, о чем свидетельствует ряд книг на русском языке, вышедших на рубеже тысячелетий. И все же многое изменилось и в этой области — появилось несколько проблемных статей, предлагающих трезвую и объективную оценку событий и деятелей эпохи конкисты. Но самым мощным противовесом «черной» легенде в России стал изданный в 1985 г. первый том «Истории литератур Латинской Америки» под редакцией В. Земскова (он же — автор большинства глав). И не случайно таким противовесом явился вовсе не исторический, а литературоведческий труд: именно изучение хроник конкисты как художественно-документальных произведений позволило глубоко понять духовную составляющую испанского завоевания Америки.

Ее родоначальником стал уже упоминавшийся Бартоломе де Лас Касас. Его заслуги как гуманиста, общественного деятеля, историка, юриста воистину неисчислимы; и все же в своей ревностной защите индейцев он интерпретировал конкисту и ее вершителей очень однолинейно и тенденциозно. Он первым упростил представления о конкисте, увидев в ней одну-единственную цель — грабеж. Он исказил подлинный сложный облик конкистадора и свел всю мотивацию его деяний к жажде личного обогащения. Он отказал испанским завоевателям Америки даже в воинской доблести: «Разумеется, — писал он, — то были вовсе не великие подвиги, ведь они побеждали обнаженных индейцев, как если бы сражались с курицами». Лас Касас, называвший конкистадоров «лютыми ягуарами» и «бешеными волками», дал и образец того резкого публицистического тона при разговоре о конкисте, который позже был взят его единомышленниками в Америке и в Европе.

Причины распространения «черной» легенды в Латинской Америке достаточно очевидны. В начале XIX в. в испанских колониях началась Война за независимость, которая в конечном счете привела к появлению на карте Америки новых государств. Естественно, что долгую, упорную и кровопролитную войну повстанцы вели под антииспанскими лозунгами. Эта идеология очень глубоко вошла в сознание креолов (так называли себя белые жители Латинской Америки) и во многом стала определять развитие молодых культур. Кроме того, перед новорожденными американскими нациями встала насущнейшая проблема — найти и утвердить свою характерность. Ведь народ, как и отдельный человек, чувствует себя полноценным, лишь когда в полной мере осознает свое отличие от другого. В чем могли испаноамериканцы отыскать свою особость? В природном мире и в индейском культурном наследии. Где-то оно сохранилось, а где-то и вовсе нет; но его отсутствие нисколько не смущало писателей и поэтов, взывавших к своим индейским корням, к тем славным временам, когда индейцы были хозяевами своей земли. Любовь к индейскому прошлому рождает ненависть к конкистадорам, наглым захватчикам, а к этому примешиваются антииспанские чувства, выпестованные в эпоху освободительной войны.

Здесь, кстати, сыграл свою роль еще ряд немаловажных обстоятельств. Освободительная борьба в американских колониях питалась просветительской идеологией, воспринятой из Франции (в XVIII в., как и в последующие два, всякий просвещенный латиноамериканец стремился побывать в первую очередь в Париже). А для европейских просветителей Испания, переживавшая тогда не лучшие времена, была главной мишенью нападок как оплот косности, деспотизма и колониального гнета. Взгляд просветителей постоянно обращался к эпохе конкисты: обличая испанских завоевателей, они вскрывали всю порочную систему государственного насилия и порабощения. Широкой известностью пользовался переведенный на ряд европейских языков роман французского писателя Ж.-Ф. Мармонтеля «Инки или разрушение перуанской империи». В нем общественная жизнь инков представлялась образцом государственного устройства, а император Атауальпа — идеальным правителем; понятно, как при этом выглядели испанцы. Огромное воздействие на умы современников оказал многотомный труд под руководством Гийома Рейналя «Философская и политическая история заведений и коммерции европейцев в обеих Индиях» (1770), в составлении которого приняли участие многие французские просветители. В этой обвинительной книге прослеживалась история европейских колониальных захватов и грабежей, и, разумеется, больше всего от авторов досталось испанским монархам, конкистадорам и священнослужителям.

В эпоху Войны за независимость в Латинской Америке распространился заимствованный из европейской культуры романтизм. Романтизму вообще свойственна идеализация прошлого; а еще для него характерно резкое деление героев на положительных и отрицательных, что породило доныне обиходные выражения — «идеальный романтический герой» и «романтический злодей». И с особой силой эти черты проявились в романтизме заимствованном, отчасти подражательном — каким и было это течение в Испанской Америке. Обратив взор к прошлому, латиноамериканские романтики нередко представляли индейский мир как исключительно гармоничный, своего рода Золотой Век Америки; а разрушители этой идиллии, испанцы, приняли на себя роль «романтических злодеев». Между прочим, яркий образец подобной трактовки дал европейский романтик — великий немецкий поэт Генрих Гейне. В поэме «Бимини» о Хуане Понсе де Леоне, который в поисках источника вечной молодости в 1513 г. открыл Флориду, и в поэме «Вицли-пуцли» о Кортесе он вволю поиздевался над конкистадорами и представил их в самом отвратительном и карикатурном виде. Вот, например, как он охарактеризовал Кортеса:

Упаси бог в чем-либо упрекать Гейне: он был не историком, а поэтом, а поэту дозволено то, что возбраняется историку. Вместе с тем поэмы Гейне, безусловно, способствовали формированию «черной» легенды — причем не только в беллетристике и в массовом сознании, но и в исторической науке.

Хоть носил он гордо лавры

И хоть золотом блистали

На его ботфортах шпоры,

Не герой он был, не рыцарь.

Был он атаманом банды,

наглым кулаком своим

Сам вписал в анналы славы

Имя мерзостное: Кортец.

В XX в. начинается систематическое научное изучение доколумбовых культур. Ученые, посвятившие себя этой области знаний, тоже внесли свою лепту в создание «черной» легенды. По человечески их вполне можно понять: способны ли они испытывать иные чувства, кроме ненависти, к тем, кто лишил их не только ценнейших материалов, но фактически самого предмета исследования? Можно ли без содрогания читать о том, как сотнями сжигались бесценные рукописи майя? Наконец, не будем забывать, что в XX в. в ряде стран Латинской Америки так называемый «индихенизм» (апелляция к индейским корням нации) становится составной частью официальной идеологии. В Мексике, например, вы не найдете памятников конкистадорам, зато в центре столицы красуется статуя Куаутемока, последнего правителя ацтеков, оказавшего Кортесу отчаяное сопротивление при осаде Теночтитлана.

Вместе с тем далеко не вся латиноамериканская историческая наука и беллетристика развивалась в русле «черной» легенды. В Латинской Америке были написаны замечательно глубокие исследования, демонстрирующие объективный взгляд на эпоху конкисты и на личности конкистадоров. Более того, даже здесь находились писатели и поэты, которые откровенно восторгались конкистадорами, создавая идеализированные образы несгибаемых «рыцарей без страха и упрека».

В России «черная» легенда о конкисте укоренилась в XVIII в. под воздействием французских просветителей. Еще в 1735 г. в «Примечаниях к Санкт-Петербургским ведомостям» был опубликован пространный очерк «О сыскании Америки и о перехождении в оную некоторых европейцев», где говорилось о «бесчеловечных поступках гишпанцев против покоренных ими американ». И может, не столь уж неожиданным выглядит экскурс в эту тему в знаменитом «Письме о пользе стекла» (1752) Ломоносова, где создан отталкивающий образ конкисты:

В том же духе конкисту интерпретировал литературный противник Ломоносова Сумароков в стихотворении «О Америке» (1759):

Уже горят царей там древние жилища:

Венцы врагам корысть, и плоть их вранам пища!

И кости предков их из золотых гробов

Чрез стены падают к смердящим трупам в ров!

С перстнями руки прочь и головы с убранством

Секут, несытые, и златом и тиранством.

Иных, свирепствуя, в средину гонят гор

Драгой металл изрыть из преглубоких нор.

В 1778 г. на русский был переведен упоминавшийся роман Мармонтеля, и широкой известностью в России пользовался труд Рейналя — о нем, в частности, упоминает Радищев, затронувший тему порабощения Америки в «Путешествии из Петербурга в Москву». В начале XIX в. эту тему подхватил Гнедич, член «Вольного общества», который еще в юности написал драму об Испании, где представил «гишпанцев» воплощением «суеверия и бешенства». В стихотворении «Перуанец к испанцу» (1805) эта трактовка переносится уже на конкисту:

Коснулись европейцы суши,

Куда их наглость привела,

Хотят очистить смертных души,

И поражают их тела.

Как видно, во всех случаях конкиста понимается исключительно как разрушение, грабеж, вандализм, религиозное лицемерие. Эта трактовка так и передавалась по эстафете российскими вольнодумцами — от просветителей декабристам, затем народовольцам, социалистам, марксистам…

На безоружных, на спящих нас напал,

Не славы победить, ты злата лишь алкал;

Но страсть грабителя личиной покрывая,

Лил кровь, нам своего ты бога прославляя.

А в Советской России «черная» легенда была освящена и утверждена официальной идеологией, которая, будучи идеологией тоталитарной, не терпела иных мнений. За что же так невзлюбила советская власть конкистадоров? Вроде бы люди и дела давно минувших дней… Причин тут несколько. Главная из них — суждения К. Маркса и Ф. Энгельса: их труды в Советском Союзе воспринимались как истина в последней инстанции и не подлежали критике. Классики марксизма-ленинизма живо интересовались испанским завоеванием Америки и много писали о нем; они глубоко проанализировали экономический аспект конкисты и убедительно доказали, что именно в эпоху «первоначального накопления капитала» и колониальных захватов окончательно сформировался капиталистический строй и начал складываться мировой экономический рынок. Главной целью основателей научного коммунизма было доказать, что капитализм с пеленок носил грабительский характер, чем и обосновывалась необходимость заменить его справедливым общественным строем; и потому в конкисте ничего иного, кроме ограбления, они не видели и видеть не хотели. «Разбой и грабеж — единственная цель искателей приключений в Америке… Донесения Колумба характеризуют его самого как пирата», — писал Маркс. В советской историографии такого рода оценки воплотились в устойчивые характеристики: конкистадоров называют не иначе как «разбойниками», «бандитами», «грабителями», к которым накрепко приросли определения «алчные» и «жадные». Также Маркс и Энгельс с гневом говорили об уничтожении индейцев и туземных культур. Отсюда — еще одна гроздь убийственных характеристик: «варварство», «невежественность», «жестокость», «кровожадность».

Следует напомнить, что одним из жупелов советской идеологии был антиколониализм (хотя Советский Союз сам фактически являлся крупнейшей колониальной империей). В советском идеологическом лексиконе «колониализм» был одним из самых ругательных слов — наравне с «империализмом». А поскольку Испания открыла эпоху колониализма и в течение трехсот лет оставалась крупнейшей в мире колониальной державой, деятельность испанцев в Новом Свете в советской историографии оценивалась исключительно негативно. К тому же советские люди всегда выражали «солидарность с борьбой народов против колониального ига» (еще один лозунг), а Испания в своих колониях жестоко пресекала любые претензии на самостоятельность — чем нисколько не отличалась от прочих колониальных держав.

Что касается христианизации, то понятно, как к ней относились основоположники научного атеизма. Они считали, что деятельность священнослужителей была лишь ширмой, скрывающей истинные цели испанцев, а также средством духовного закабаления коренных жителей Америки. Поэтому в советском варианте «черной» легенды (в отличие от латиноамериканского) рисовались образы лживых, алчных, циничных, невежественных священников, которые сознательно обманывали индейцев.

Когда дело касалось основ «единственно верного учения», советская историография и беллетристика впадала в резкий оценочный, обличительный и публицистический тон. К тому же по отношению к конкисте и конкистадорам тут было у кого поучиться и на кого сослаться. Для примера автор позволил себе выписать из нескольких книг ряд эпитетов и выражений, относящихся к испанским завоевателям Америки: «воры», «грабители», «разбойники с большой дороги», «подонки», «головорезы», «изуверы», «алчная банда ненасытных конкистадоров», «разнузданная конкистадорская братия», «все они похожи друг на друга, как волки из одной стаи», «дьяволы во плоти». Подобного рода характеристики кочевали из книги в книгу — и нет ничего удивительного в том, что само слово «конкистадор» стало чуть ли не ругательством, синонимом слова «бандит».

Удивительно другое. Рухнула казавшаяся незыблемой идеология со всеми ее мифами; развалилась советская империя; в гуманитарных науках, в том числе и в исторической, произошла коренная переоценка ценностей и перетряска научного аппарата — а «черная» легенда как жила себе, так и здравствует, о чем свидетельствует ряд книг на русском языке, вышедших на рубеже тысячелетий. И все же многое изменилось и в этой области — появилось несколько проблемных статей, предлагающих трезвую и объективную оценку событий и деятелей эпохи конкисты. Но самым мощным противовесом «черной» легенде в России стал изданный в 1985 г. первый том «Истории литератур Латинской Америки» под редакцией В. Земскова (он же — автор большинства глав). И не случайно таким противовесом явился вовсе не исторический, а литературоведческий труд: именно изучение хроник конкисты как художественно-документальных произведений позволило глубоко понять духовную составляющую испанского завоевания Америки.

Состав обвинения

О сложном неоднозначном характере испанского завоевания Америки уже говорилось, и многое еще будет прояснено в главе о юридических основаниях конкисты. Главной мишенью обличителей стали непосредственные вершители конкисты. Духовному складу этих людей будет посвящена следующая глава, которая, надеется автор, многое сможет поставить на место. Сейчас же рассмотрим некоторые самые общие обвинения.

В публицистическом запале адепты «черной» легенды невольно, а чаще вполне сознательно внушали, будто конкистадоры были человеческим отребьем, худшими представителями нации. В советской литературе об испанском завоевании Америки постоянно встречается расхожая фраза: «из Испании в Новый Свет хлынули авантюристы, подонки и преступники всех мастей». На самом деле такие представления не имеют ничего общего с исторической истиной и основываются на превратно интерпретированных фактах. Действительно, когда возникли трудности с набором экипажа для первой экспедиции Колумба (многим морякам задуманное предприятие казалось гибельным), 30 апреля 1492 г. королевская чета подписала указ об отсрочке разбора гражданских и уголовных дел, возбужденных против тех, кто давал согласие отправиться в экспедицию. Так в составе экспедиции оказались четверо помилованных преступников. С целью привлечь колонистов в Новый Свет (пока что не суливший золотые горы) Изабелла и Фердинанд в 1497 г. повторили и конкретизировали этот указ: «…Все лица мужеского пола, повинные в убийстве, нанесении телесных повреждений и в любых других преступлениях, за исключением ереси, да будут помилованы с тем условием, что они отправятся на остров Эспаньолу: приговоренные к смертной казни — на два года, а приговоренные к отсекновению части тела — на год». На этом основании делается вывод, будто «Америка с самого начала превратилась в прибежище для преступников».

Однако то было на ранних этапах колонизации. Когда же поток колонистов возрос, монархи в апреле 1505 г. отменили этот указ и приняли ряд жестких ограничений. Отныне любой пожелавший отправиться за океан был обязан подать прошение в Торговую Палату, позже преобразованную в Королевский Совет по делам Индий, пройти рассмотрение своего дела, иногда собеседование и получить разрешение властей. Строжайше запрещался въезд в заокеанские колонии преступникам, людям находившимся под следствием, испанским крещеным евреям и арабам, а также иностранцам, которые могли отправиться в Индии лишь по специальному разрешению короля.

Запрет на выезд в Америку евреям и арабам был продиктован заботой о чистоте веры в испанских колониях. Там и без того языческой ереси хватало. Иностранцы не допускались в Индии, поскольку, как свидетельствует хронист, по убеждению Изабеллы, «никто, кроме ее собственных подданных, не станет лучше подчиняться ей и исполнять ее приказы». Что же касается преступников и подследственных, то в их отношении власти руководствовались также вполне практическими соображениями: лихие люди, смутьяны, склонные к неподчинению законам, в любое время могли создать угрозу мятежа. И особенно бунтовщики были опасны вдалеке от метрополии, там, где власть еще толком не устоялась, где неосвоенных неподнадзорных территорий хватило бы на то, чтобы укрыть сколько угодно мятежных отрядов и целых армий. Впрочем, как показали события XVI в., вроде бы благонадежные и проверенные люди сумели доставить властям немало головной боли своими смутами и междоусобицами.

В любом случае Новый Свет вовсе не был сточной канавой, куда нация сливала человеческие отбросы. Кто отправлялся за океан в первой половине XVI в.? Весьма пестрый люд во всех отношениях. Основную массу колонистов составляли представители низших и средних социальных слоев — крестьяне, горожане, ремесленники; зато среди конкистадоров в большинстве были отпрыски мелкопоместных идальго, встречались и отпрыски аристократических родов. В основной своей массе это были так называемые «сегундоны» (от испанского «сегундо» — второй), то есть младшие дети, лишенные наследства, которое по закону переходило лишь к старшему сыну. А если добавить к ним священнослужителей и королевских чиновников всех рангов, то можно утверждать, что эмиграция в Новый Свет фактически представляла собой всю Испанию в ее социальном срезе.

Пристрастные историки и беллетристы очень любят подчеркивать, что Франсиско Писарро, покоритель империи инков, был неграмотен. Это так, — однако его племянник Педро написал хронику похода в Перу, и надо полагать, он не прибегал к услугам профессионального литератора, как это нынче принято даже у вполне грамотных. И бесспорно грамотны были его братья — Эрнандо и Гонсало. Вообще среди конкистадоров оказалось очень много не просто умеющих читать и писать, но и литературно одаренных людей. Таков был Кортес, автор пространных посланий королю; блестящий литературный талант явил простой солдат из его отряда — Берналь Диас дель Кастильо, создавший великолепную хронику, которую иногда называют первым американским романом; завоеватель страны муисков, бывший адвокат Гонсало Хименес де Кесада, помимо хроник, писал трактаты и памфлеты; участник его экспедиции Хуан де Кастельянос создал грандиозную эпическую поэму «Элегии о достославных мужах Индий»; а другой конкистадор, Алонсо де Эрсилья-и-Суньига, навеки вписал свое имя в историю испаноязычной литературы эпической поэмой «Араукания» — о завоевании Чили. И этим вовсе не исчерпываются примеры подобного рода.

В публицистическом запале адепты «черной» легенды невольно, а чаще вполне сознательно внушали, будто конкистадоры были человеческим отребьем, худшими представителями нации. В советской литературе об испанском завоевании Америки постоянно встречается расхожая фраза: «из Испании в Новый Свет хлынули авантюристы, подонки и преступники всех мастей». На самом деле такие представления не имеют ничего общего с исторической истиной и основываются на превратно интерпретированных фактах. Действительно, когда возникли трудности с набором экипажа для первой экспедиции Колумба (многим морякам задуманное предприятие казалось гибельным), 30 апреля 1492 г. королевская чета подписала указ об отсрочке разбора гражданских и уголовных дел, возбужденных против тех, кто давал согласие отправиться в экспедицию. Так в составе экспедиции оказались четверо помилованных преступников. С целью привлечь колонистов в Новый Свет (пока что не суливший золотые горы) Изабелла и Фердинанд в 1497 г. повторили и конкретизировали этот указ: «…Все лица мужеского пола, повинные в убийстве, нанесении телесных повреждений и в любых других преступлениях, за исключением ереси, да будут помилованы с тем условием, что они отправятся на остров Эспаньолу: приговоренные к смертной казни — на два года, а приговоренные к отсекновению части тела — на год». На этом основании делается вывод, будто «Америка с самого начала превратилась в прибежище для преступников».

Однако то было на ранних этапах колонизации. Когда же поток колонистов возрос, монархи в апреле 1505 г. отменили этот указ и приняли ряд жестких ограничений. Отныне любой пожелавший отправиться за океан был обязан подать прошение в Торговую Палату, позже преобразованную в Королевский Совет по делам Индий, пройти рассмотрение своего дела, иногда собеседование и получить разрешение властей. Строжайше запрещался въезд в заокеанские колонии преступникам, людям находившимся под следствием, испанским крещеным евреям и арабам, а также иностранцам, которые могли отправиться в Индии лишь по специальному разрешению короля.

Запрет на выезд в Америку евреям и арабам был продиктован заботой о чистоте веры в испанских колониях. Там и без того языческой ереси хватало. Иностранцы не допускались в Индии, поскольку, как свидетельствует хронист, по убеждению Изабеллы, «никто, кроме ее собственных подданных, не станет лучше подчиняться ей и исполнять ее приказы». Что же касается преступников и подследственных, то в их отношении власти руководствовались также вполне практическими соображениями: лихие люди, смутьяны, склонные к неподчинению законам, в любое время могли создать угрозу мятежа. И особенно бунтовщики были опасны вдалеке от метрополии, там, где власть еще толком не устоялась, где неосвоенных неподнадзорных территорий хватило бы на то, чтобы укрыть сколько угодно мятежных отрядов и целых армий. Впрочем, как показали события XVI в., вроде бы благонадежные и проверенные люди сумели доставить властям немало головной боли своими смутами и междоусобицами.

В любом случае Новый Свет вовсе не был сточной канавой, куда нация сливала человеческие отбросы. Кто отправлялся за океан в первой половине XVI в.? Весьма пестрый люд во всех отношениях. Основную массу колонистов составляли представители низших и средних социальных слоев — крестьяне, горожане, ремесленники; зато среди конкистадоров в большинстве были отпрыски мелкопоместных идальго, встречались и отпрыски аристократических родов. В основной своей массе это были так называемые «сегундоны» (от испанского «сегундо» — второй), то есть младшие дети, лишенные наследства, которое по закону переходило лишь к старшему сыну. А если добавить к ним священнослужителей и королевских чиновников всех рангов, то можно утверждать, что эмиграция в Новый Свет фактически представляла собой всю Испанию в ее социальном срезе.

Пристрастные историки и беллетристы очень любят подчеркивать, что Франсиско Писарро, покоритель империи инков, был неграмотен. Это так, — однако его племянник Педро написал хронику похода в Перу, и надо полагать, он не прибегал к услугам профессионального литератора, как это нынче принято даже у вполне грамотных. И бесспорно грамотны были его братья — Эрнандо и Гонсало. Вообще среди конкистадоров оказалось очень много не просто умеющих читать и писать, но и литературно одаренных людей. Таков был Кортес, автор пространных посланий королю; блестящий литературный талант явил простой солдат из его отряда — Берналь Диас дель Кастильо, создавший великолепную хронику, которую иногда называют первым американским романом; завоеватель страны муисков, бывший адвокат Гонсало Хименес де Кесада, помимо хроник, писал трактаты и памфлеты; участник его экспедиции Хуан де Кастельянос создал грандиозную эпическую поэму «Элегии о достославных мужах Индий»; а другой конкистадор, Алонсо де Эрсилья-и-Суньига, навеки вписал свое имя в историю испаноязычной литературы эпической поэмой «Араукания» — о завоевании Чили. И этим вовсе не исчерпываются примеры подобного рода.