Страница:

Выводы

Sound Blaster X-Fi — великолепнейшая линейка звуковых карт, универсальное решение вполне профессионального уровня. Если не жалко денег — смело покупайте, ничего лучшего сейчас на рынке найти невозможно. Если жалко, то единственный резон в пользу приобретения X-Fi — гораздо лучшее качество воспроизведения старичка CD-DA; в остальном — на акустике дешевле $1000 или на наушниках менее чем за $300 особой разницы с более дешевыми приличными карточками (скажем, той же Audigy 2 ZS) вы все равно не услышите. Однако удобный коммуникационный блок и пульт ДУ — вполне весомые аргументы за покупку хотя бы «платиновой» версии.Нам удалось получить на тестирование топовую Sound Blaster X-Fi Elite Pro. Поскольку тестового стенда, позволяющего снять объективные ТТХ карты, у нас до сих пор нет, мы просто вооружились хорошей акустической системой, тестовым материалом и попробовали составить субъективное мнение о качестве звучания X-Fi. Прослушивание осуществлялось на новой Hi-Fi-акустике Canton серии Ergo (фронт: 611 DC; центр: 605 CM; тыл: 603; бас: AS 650 SC), подключенной через ресивер Pioneer VSX-AX10-s. В качестве «более народной» бюджетной альтернативы (для сравнения) использовались мониторные наушники открытого типа Beyerdynamics DTX700.

Звук в режиме домашнего кинотеатра идеален. Никаких претензий к воспроизведению сжатого кодеком AC3 многоканального звука нет, все сыграно ярко, четко и точно. Пригодился и тот самый многофункциональный пульт ДУ.

Качество звука в играх идеально. Впрочем, чего еще ждать от аудиокарт Creative? Поддержка EAX5 практически гарантирует превосходный объемный звук и пресловутый эффект присутствия; все игровые эффекты великолепны, передача игровой атмосферы замечательна. Если не считать того, что все это мы уже видели на Augidy 4 и даже еще раньше — на Audigy 2, то лучшего и желать нельзя.

Качество воспроизведения музыки: очень хорошо. Претензий к воспроизведению «низких» форматов, как-то: MP3 и OGG, нет по определению (на слух хорошо слышны артефакты сжатия); CD-DA (16b@44.1) звучит отлично (наконец-то сказалось долгожданное улучшение SRC!); воспроизведение DVD Audio — очень хорошее (хотя тут, возможно, все уже «уткнулось» в колонки и ресивер). В целом — карточка более чем подходит для использования с Hi-Fi-акустикой; только вот о шумоизоляции системного блока лучше позаботиться заранее, а то потом придется ломать голову, куда его запихнуть, чтобы он не смазывал впечатления от установленной в той же комнате акустики.

Режим 24-bit Crystalizer: довольно неоднозначная штука. На многих сильно сжатых композициях он действительно субъективно улучшал звук, заметно добавляя ему детализации; но кое-где переусердствовал, искажая звук так, что получалась натуральная каша. В среднем — скорее неплохо, чем плохо, хотя до уровня CD (не говоря уже о чем-то большем), конечно, не дотягивает. Правда, нужно ли оно вообще на хорошей и дорогой акустике, прекрасно передающей разницу между MP3 и CD-DA, — большой вопрос: для прослушивания даже высокобитрейтных mp3-файлов на недорогих Beyerdynamics я бы предпочел Crystalizer все-таки отключить от греха подальше. На более дешевой акустике, которая сама по себе сильно искажает звук, положительный эффект, по идее, может быть заметно большим.

Режим CMSS-3D: больших претензий к Creative нет, работать с этим режимом можно, уши не режет. Но если есть возможность — то лучше его не использовать. Что стерео, что многоканальный звук на студиях сводится гораздо лучше, чем это может сделать на лету, в автоматическом режиме звуковая карта, а всяческие «спецэффекты» с переотражением звука чаще раздражают и мешают прослушиванию, нежели способствуют передаче «достоверного объема».

CMSS-3D можно активировать и в играх (тогда игрушка «считает» пятиканальный звук 5.1, а звуковая карта — сводит его, например, на стереонаушники), однако особого впечатления этот режим тоже не произвел — «честное» стерео нам показалось более комфортным вариантом.

felixm.blogspot.com.

Focus enhancements.

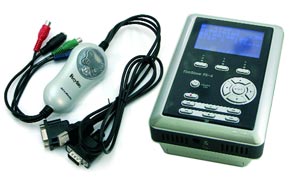

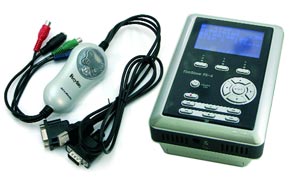

Что же оно собой представляет? Упрятанный в кейсик винчестер с семистрочным монохромным (конечно же, модно-синеньким) LCD-дисплейчиком, полутора десятком управляющих кнопок, плоской пристегнутой аккумуляторной батарейкой и шестиштырьковыми входом и выходом интерфейса FireWire. За что такие деньги? Ну, наверное, за то, что первыми додумались устроить винчестерный кейсик с FireWire, понимаемый цифровыми видеокамерами.

У коробочки достаточно сложное — так сказать, сугубо профессиональное — управление, позволяющее предположить, что программа написана на чем-нибудь серьезном, как минимум — на Linux. Разобраться в разветвленном меню и, главное, понять, что там за что отвечает (особенно если учесть лапидарность мануала и его непереведенность на русский), — дело, требующее ума и терпения, но, в общем, посильное. Приведу для примера четыре строчки из меню Control: Local, AV/C, Syncro Slave, Tapeless. Впрочем, последняя строчка, думаю, понятна каждому: включаем камеру, вынимаем из нее кассету — и спокойно и непринужденно пишем на винчестер FS-4. В камере при этом (во всяком случае, в моем Canon’е) мигает красный значок кассетки, — что нисколько не мешает ей работать и гнать видео по FireWire (впрочем, такие способности цифровых видеокамер можно наблюдать и на компьютере). Забавно, что это видео можно даже просмотреть, — правда, конечно, не на синеньком продолговатом «знаковом» дисплее, а на дисплее камеры, которая в этом случае будет управляться стандартными «проигрывательными» (play, pause, stop, ff, rew и т. д.) кнопками рекордера. Софт FS-4 позволяет также устанавливать текущее время (чтобы помечать записываемые видеофайлы), стирать лишнее, форматировать диск и даже его «чинить» (Repair), то есть проводить работу, которой на компьютере обычно занимаются утилиты ChekDisk или Disk Doctor.

У коробочки достаточно сложное — так сказать, сугубо профессиональное — управление, позволяющее предположить, что программа написана на чем-нибудь серьезном, как минимум — на Linux. Разобраться в разветвленном меню и, главное, понять, что там за что отвечает (особенно если учесть лапидарность мануала и его непереведенность на русский), — дело, требующее ума и терпения, но, в общем, посильное. Приведу для примера четыре строчки из меню Control: Local, AV/C, Syncro Slave, Tapeless. Впрочем, последняя строчка, думаю, понятна каждому: включаем камеру, вынимаем из нее кассету — и спокойно и непринужденно пишем на винчестер FS-4. В камере при этом (во всяком случае, в моем Canon’е) мигает красный значок кассетки, — что нисколько не мешает ей работать и гнать видео по FireWire (впрочем, такие способности цифровых видеокамер можно наблюдать и на компьютере). Забавно, что это видео можно даже просмотреть, — правда, конечно, не на синеньком продолговатом «знаковом» дисплее, а на дисплее камеры, которая в этом случае будет управляться стандартными «проигрывательными» (play, pause, stop, ff, rew и т. д.) кнопками рекордера. Софт FS-4 позволяет также устанавливать текущее время (чтобы помечать записываемые видеофайлы), стирать лишнее, форматировать диск и даже его «чинить» (Repair), то есть проводить работу, которой на компьютере обычно занимаются утилиты ChekDisk или Disk Doctor.

Теперь, имея под рукой FS-4, можно по дороге до студии не только согнать на него (вместо ноута) содержимое отснятых кассет, что, как вы понимаете, процесс не сократит, хотя, возможно, несколько упростит, — но и вообще исключить процедуру перегонки, снимая прямо на винчестер. Причем — не ограничивая время непрерывной съемки кассетным часом, а расширяя его до трех с хвостиком или даже почти до семи. После съемки (или перегонки) устройство — по тому же интерфейсу, но через соседний разъем — подключается к компьютеру, где видео предстает перед вами в виде хорошо знакомых avi-файлов, которые можно сразу же брать на редактирование. Согласитесь, остроумно и круто.

Конечно, после вынужденной привычки к занудной перегонке цифрового видео на компьютер в реальном времени возможность увидеть снятое практически мгновенно не может не восхищать, — но от приобретения этой «игрушки для профессионалов» может удержать не только ее цена, по нынешним временам не такая и грандиозная, — но и размеры и вес, сравнимые с размером и весом большинства бытовых цифровых видеокамер. Правда, когда речь заходит о серьезных аппаратах вроде Canon XM2 или XL2, размер уже не столь критичен, и даже существуют приспособления для крепления коробочки к некоторым моделям камер.

А сейчас самое время ненадолго вернуться к сониевскому DV-рекордеру. Осматривая со всех сторон дорогую и изящную игрушку, я обнаружил на ее левой щечке крышечку, сдвинув которую увидел группу контактов. И долго пытался понять, для чего они предназначены, пока не выискал почти случайно, где-то в хвосте мануала, что служат они для пристегивания специального TV-тюнера, упоминания о котором я не нашел даже на сониевском сайте, на закладке, посвященной аксессуарам для GV-D1000. Если он все же существует (могу представить, сколько должен стоить и как будет понимать российский телеэфир!), — можно составить из GV-D1000, тюнера к нему и — поскольку часовой емкости ленты для этих целей явно недостаточно — профессионального, восьмидесятигигового варианта FS-4 эдакий полупортативный цифровой видеорекордер. Тысяч за пять баксов. При цене на бытовые — от трехсот до пятисот.

Сюда же кстати будет заметить, что GV-D1000 продается без аккумулятора, с одним сетевым адаптером, а аккумуляторчик тоже относится к числу аксессуаров и стоит баксов под шестьдесят. Sony уверяет, что он — какой-то особенный, потому что позволяет в любой момент знать точно, на сколько еще минут работы рекордера хватит заряда. Не знаю, может, и позволяет: проверить не удалось, ибо рекордер попал ко мне в стандартной комплектации.

Ну и вот, наконец, обещанная закуска — игрушка двухтысячерублевая (произвела ее aVerMedia, фирма, в последние годы справедливо получившая статус brandname), и называется она aVerKey Lite. Это небольшое, размером со среднюю, но очень худую компьютерную мышь устройство с четырьмя хвостами на хвосте и тремя — на голове. Призвана она подключать к вашему компьютеру телевизор, — ну, чтобы, скажем, во что-нибудь поиграть или посмотреть DVD.

Известно, что даже лучшие телевизоры уступают в четкости даже худшим компьютерным мониторам, — но что, вместе с тем, кино и некоторые игры смотрятся на телевизоре лучше, чем на мониторе компьютера, — может быть, как раз из-за того, что четкость похуже. Ну и, конечно, размеры…

Известно и то, что многие видеокарты — особенно на ноутбуках — имеют телевизионный выход, композитный или S-Video, — и тогда проблем с «выходом в свет» обычно не бывает (хотя изредка и встречаются: мне, например, так и не удалось вывести картинку на телевизор с ноутбука HP моего младшего племянника, — впрочем, в этом, скорее всего, был виноват неправильно распаянный камчатскими умельцами переходник). Но многие карты (как, например, моя) — и не имеют. Тогда мы подключаем один из головных хвостов к компьютерной видеокарте, второй — к монитору (для монитора AVerKey работает как шунт, и ухудшения картинки я, на своей видеокарте не из разряда референтных, не заметил; в случае с ноутбуком второй хвостик остается праздным), третий — к USB-слоту (долго ломал голову, зачем еще нужен USB-хвостик?! — оказалось, для питания), — а хвостовые хвосты — к телевизору: либо, если у телевизора есть такой вход (что в последнее время на российском рынке встречается все чаще), по «компоненте», либо, если нет, — по S-Video или композиту или даже — через переходник — на SCART. Вот и все, картинка благополучно раздвоилась. Правда, максимальное разрешение, которое позволяется для переноса на телевизор, — это 1024x768, но для вышеозначенных целей оно более чем достаточно.

Особенно умиляют несколько кнопочек на голове мыши, с помощью которых картинку на телевизоре можно притемнить или уярчить, слегка увеличить или уменьшить, сдвинуть по горизонтали и вертикали. Последнее, правда, только в одну сторону, так что, если надо в обратную, хоть чуть-чуть, приходится прокручивать почти полный цикл, — ну, как ехать из Питера в Москву через северный и южный полюса — только намного быстрее.

ГОЛУБЯТНЯ: Возвращение поросячьего восторга

Продолжаем смаковать немецкую программу ContentSaver — новообретенную жемчужину в цепи Data Mining (изыскания, накопления, обработки и анализа информации). Главным козырем, обеспечивающим ContentSaver необоримый гандикап в состязании с MyBase и аналогами, безусловно, является умение индексировать собранные материалы одновременно по нескольким категориям. Вот как это выглядит.

Предположим, по ходу беспечного веб-серфинга мы натолкнулись на информацию, которая определенно входит в круг наших интересов. Иными словами, сейчас эта информация нам не нужна, зато вполне вероятно, что в будущем мы пожелаем внимательно изучить ее на досуге и даже — чем черт не шутит! — использовать в аналитической работе. Я специально моделирую типичную ситуацию, которая, однако, совершенно не поддается формализации с помощью традиционных сборщиков наподобие MyBase.

Наш первый шаг — сохранение информации. ContentSaver поддерживает все три основные браузерные платформы: MSIE вместе с паразитами (архипопулярнейший Maxthon, наследник MyIE и аналоги), Opera и FireFox. Карлики типа Slimbrowser, NetCaptor и AvantBrowser вниманием тоже не обделены. Интеграция ContentSaver в браузеры осуществляется на пяти уровнях: контекстное меню (правая кнопка мыши), инструментальная панель (тулбар), динамическое редактирование, сохранение на уровне скриншота, сохранение на уровне текста и изображения. Все пять уровней реализованы в MSIE и Maxthon (MyIE). В «Опере» они тоже возможны, однако требуют дополнительных телодвижений, кои, впрочем, детально описаны на сайте Мартина Коппманна (так зовут головастого разработчика ContentSaver). До недавнего времени интеграция с «Огненным Лисом» (FireFox) также позволяла проделывать почти всё (кроме динамического редактирования веб-страниц), однако после смены движка на Geсko 1.4.1 (например, в последней версии FireFox 1.5 Beta 2) полноценное взаимодействие ContentSaver с браузером свелось до неприличного уровня клипборда. Полагаю, все же, что этот дискомфорт временный, хотя Мартин и пожаловался в своем письме на возмутительную манеру разработчиков ForeFox постоянно менять код браузера таким образом, что полностью утрачивается совместимость с предыдущими версиями и, как следствие, плагины сторонних разработчиков приходят в негодность. Как бы то ни было, полноценная поддержка «Огненного Лиса» обещана сразу же после выхода окончательного релиза 1.5 этого замечательного браузера (любимца Антонелло).

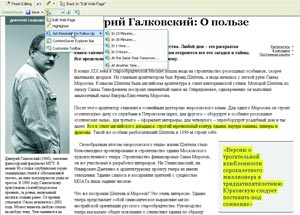

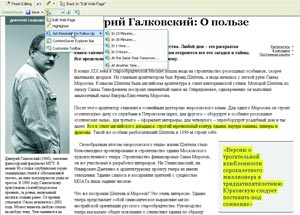

Итак, мы находим интересный материал, бегло просматриваем его и тут же (не отходя от кассы браузера!) делаем необходимые пометки — подсвечиваем ключевые слова, добавляем картинки, гиперссылки, занимаемся украшательством (шрифты, стили, цвет — что угодно) — все это с помощью интеграционного инструмента ContentSaver под названием Edit WebPage (рис. 1).

Итак, мы находим интересный материал, бегло просматриваем его и тут же (не отходя от кассы браузера!) делаем необходимые пометки — подсвечиваем ключевые слова, добавляем картинки, гиперссылки, занимаемся украшательством (шрифты, стили, цвет — что угодно) — все это с помощью интеграционного инструмента ContentSaver под названием Edit WebPage (рис. 1).

Обратите внимание: в выкидном меню ContentSaver Tools мы можем даже включить таймер, который напомнит нам о необходимости повторного возвращения к материалу через заданный интервал времени, — удивительно продуманная и нужная функция!

Обратите внимание: в выкидном меню ContentSaver Tools мы можем даже включить таймер, который напомнит нам о необходимости повторного возвращения к материалу через заданный интервал времени, — удивительно продуманная и нужная функция!

После косметической обработки мы сохраняем нужные нам элементы экрана: страницу целиком, выделенную часть текста, изображение или заданного размера скриншот (рис. 2). Но и это еще не все: с помощью специального инструмента Multiple Saving мы можем молниеносно сохранить любые веб-страницы, связанные с активной страницей (рис. 3). В верхней части окна мы видим полный список линков (не только первого, но и второго уровня!) вместе с адресами и заголовками, в нижней панели — динамически подгружаемое содержание этих страниц! Необходимо лишь проставить галочки, нажать кнопку Start Saving — и ContentSaver автоматически переместит информацию в папку по умолчанию (New Documents) вашего архива!

После косметической обработки мы сохраняем нужные нам элементы экрана: страницу целиком, выделенную часть текста, изображение или заданного размера скриншот (рис. 2). Но и это еще не все: с помощью специального инструмента Multiple Saving мы можем молниеносно сохранить любые веб-страницы, связанные с активной страницей (рис. 3). В верхней части окна мы видим полный список линков (не только первого, но и второго уровня!) вместе с адресами и заголовками, в нижней панели — динамически подгружаемое содержание этих страниц! Необходимо лишь проставить галочки, нажать кнопку Start Saving — и ContentSaver автоматически переместит информацию в папку по умолчанию (New Documents) вашего архива!

Гибкость настроек ContentSaver просто ошеломляет. Скажем, по умолчанию любое сохранение и передача в архив информации производится одним кликом мыши — опции, столь недостающей MyBase, в котором всякий раз приходилось ковыряться в автоматически запускаемой утилите WebCollect — выбирать нужный NYF-файл, определять формат, подтверждать выбор кнопкой ОК. Все эти дополнительные опции сохранения, разумеется, есть и у ContentSaver, однако возможность мгновенного сохранения без лишних телодвижений сама по себе неоценима.

Предположим, по ходу беспечного веб-серфинга мы натолкнулись на информацию, которая определенно входит в круг наших интересов. Иными словами, сейчас эта информация нам не нужна, зато вполне вероятно, что в будущем мы пожелаем внимательно изучить ее на досуге и даже — чем черт не шутит! — использовать в аналитической работе. Я специально моделирую типичную ситуацию, которая, однако, совершенно не поддается формализации с помощью традиционных сборщиков наподобие MyBase.

Наш первый шаг — сохранение информации. ContentSaver поддерживает все три основные браузерные платформы: MSIE вместе с паразитами (архипопулярнейший Maxthon, наследник MyIE и аналоги), Opera и FireFox. Карлики типа Slimbrowser, NetCaptor и AvantBrowser вниманием тоже не обделены. Интеграция ContentSaver в браузеры осуществляется на пяти уровнях: контекстное меню (правая кнопка мыши), инструментальная панель (тулбар), динамическое редактирование, сохранение на уровне скриншота, сохранение на уровне текста и изображения. Все пять уровней реализованы в MSIE и Maxthon (MyIE). В «Опере» они тоже возможны, однако требуют дополнительных телодвижений, кои, впрочем, детально описаны на сайте Мартина Коппманна (так зовут головастого разработчика ContentSaver). До недавнего времени интеграция с «Огненным Лисом» (FireFox) также позволяла проделывать почти всё (кроме динамического редактирования веб-страниц), однако после смены движка на Geсko 1.4.1 (например, в последней версии FireFox 1.5 Beta 2) полноценное взаимодействие ContentSaver с браузером свелось до неприличного уровня клипборда. Полагаю, все же, что этот дискомфорт временный, хотя Мартин и пожаловался в своем письме на возмутительную манеру разработчиков ForeFox постоянно менять код браузера таким образом, что полностью утрачивается совместимость с предыдущими версиями и, как следствие, плагины сторонних разработчиков приходят в негодность. Как бы то ни было, полноценная поддержка «Огненного Лиса» обещана сразу же после выхода окончательного релиза 1.5 этого замечательного браузера (любимца Антонелло).

Гибкость настроек ContentSaver просто ошеломляет. Скажем, по умолчанию любое сохранение и передача в архив информации производится одним кликом мыши — опции, столь недостающей MyBase, в котором всякий раз приходилось ковыряться в автоматически запускаемой утилите WebCollect — выбирать нужный NYF-файл, определять формат, подтверждать выбор кнопкой ОК. Все эти дополнительные опции сохранения, разумеется, есть и у ContentSaver, однако возможность мгновенного сохранения без лишних телодвижений сама по себе неоценима.