Страница:

На заборах становится тише

Несмотря на то что 46-летняя Стефани Салливан (Stephanie Sullivan), создавшая успешную веб-дизайнерскую фирму в городке Уилмингтон (Северная Каролина), отнюдь не является новичком в компьютерах, к онлайновому общению эта бизнес-леди доселе относилась весьма скептически. Что уж говорить о поистине "прокрустовом" блог-сервисе Twitter, сообщения в котором ограничены всего лишь 140 символами! Вряд ли, зарегистрировавшись в нем под именем "stefsull" и время от времени "чирикая" короткими SMS-сообщениями со своего мобильника, Стефани думала, что эта причуда когда-нибудь сыграет решающую роль в ее жизни. "Момент истины" настал в полночь второго марта, когда ей пришло сообщение "for the rest of the twitter-universe (and this is a first, folks) - WILL YOU MARRY ME?" ("ради всей Twitter-вселенной (и, главное, людей) - ТЫ ВЫЙДЕШЬ ЗА МЕНЯ?"). За подписью "garazi" под необычным посланием скрывался старинный друг Стефани, 44-летний сотрудник компании Adobe Грег Рюис (Greg Rewis), с которым она то и дело пересекалась на различных веб-дизайнерских конференциях. Ответ огорошенной stefsull не заставил себя долго ждать, и перед лицом "всей Twitter-вселенной" она поклялась в том, что была бы рада провести остаток своей "компьютерно-шизанутой" жизни вместе с garazi. Что ж, теперь Стефани и Грег имеют все шансы войти в историю как первая пара, соединившаяся под крылом у Twitter. Пожалуй, главный свадебный подарок новоявленная чета Рюис-Салливан приготовила себе сама: недавно из печати вышла их совместная монография, посвященная созданию CSS-таблиц в пакете Dreamweaver.

Если для того, чтобы сваять эффектное любовное признание, старине Грегу хватило нескольких секунд, то у 26-летнего программиста из Нью-Джерси Берни Пенга (Bernie Peng) на это ушел целый месяц; впрочем, дело того стоило. В качестве отмычки к сердцу своей пассии 27-летней Тэмми Ли (Tammy Lee) хитроумный Берни использовал обожаемую ею игру Bejeweled, слегка напоминающую тетрис. Что ж, тематика игры вполне соответствует торжественности момента: согласно условиям, от игрока требуется менять местами лежащие по соседству разноцветные драгоценные камни так, чтобы из них образовывались полоски одного цвета, которые тут же удаляются с экрана. Поколдовав над кодом игры, Берни добился того, что по достижении очередного очкового рубежа игровое поле расцвечивалось сапфировым кольцом с предложением о женитьбе. Справедливости ради заметим, что не желавший излишне рисковать Берни навесил свою "фичу" не на самый сложный уровень игры, так что вожделенное "Yes!" от будущей невесты было получено довольно скоро. Великолепный сюрприз молодоженам устроила создательница игры компания PopCap, на медовый месяц пригласившая их к себе в гости в Сиэтл и оплатившая все накладные расходы. "Большинство наших коллег вчинило бы иск людям, манипулирующим кодом их видеоигр, но только не мы - команда гиков дружно снимает шляпу перед тобой, Берни", - заявили растроганные игроделы. Как обещано, всем гостям брачной церемонии будет вручена лицензионная версия Bejeweled. Думается, с легкой руки Берни его холостые друзья без труда смогут превратить игру в могучее средство обольщения, а значит, новые "сапфировые свадьбы" уже не за горами. ДК

Три бита

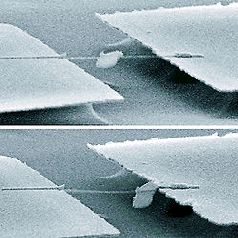

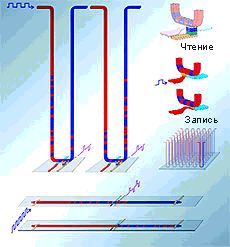

Еще один шаг на пути к емкой и быстрой трековой памяти (racetrack memory) сделали ученые из Альмаденского исследовательского центра корпорации IBM. Там создан плоский рабочий прототип ячейки памяти, способной хранить пока только несколько бит информации, и успешно продемонстрирована запись, сдвиг и чтение данных.

Идею использовать магнитные нановолокна для хранения информации в виде последовательности магнитных доменов и получать к ним доступ, сдвигая все домены разом вдоль волокна, как магнитную ленту, IBM предложила еще в 2004 году. Такие волокна U-образной формы могут быть "упакованы" в трехмерный массив с записывающими и считывающими головками у основания, хранить до сотни бит информации каждое и обеспечивать произвольный доступ к данным за несколько десятков наносекунд. В сочетании с отсутствием механических частей, простотой и дешевизной производства и емкостью на два порядка выше, чем у всех известных технологий, такая память, появившись на рынке, обещает быстро вытеснить винчестеры, флэшки и даже обычную оперативную память.

Но не все делается так просто и быстро. При отработке принципиально новой технологии, разумеется, возникает масса проблем. В прошлом году мы сообщали ("КТ" #680), что ученым удалось существенно снизить величину спин-поляризованного тока вдоль волокна, необходимого для сдвига в нем магнитных доменов. Большой ток сильно нагревал волокно и ставил крест на всей технологии. Но сдвиг доменов импульсами, настроенными в резонанс с собственными частотами колебаний доменов, решил проблему.

По мнению руководителя проекта Стюарта Паркина (Stuart Parkin), пройдет еще три-четыре года, прежде чем его команде удастся создать рабочие прототипы полноценной трековой памяти, и еще примерно столько же времени на их запуск в массовое производство. При нынешних темпах развития электроники трудно загадывать, какая память будет популярна через шесть-восемь лет. Может быть, еще придумают что-то получше, но и у красивой идеи трековой памяти есть неплохие шансы на успех. ГА

Квантовый бильярд

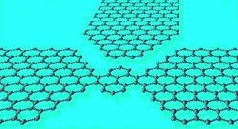

Графен - плоский углеродный лист толщиной в один атом напоминает проволочную сетку с шестиугольными ячейками. Благодаря его уникальной структуре электроны в графене ведут себя так, будто у них отсутствует масса. Это позволяет электронам разгоняться до огромных скоростей - примерно 106 м/с. И замечательно то, что эти свойства сохраняются, даже если кусочек графена состоит всего из нескольких шестиугольных углеродных колец.

До сих пор удавалось изготавливать транзисторы только из графеновых лент. Но в таких длинных и узких структурах проводимость графена далека от оптимума. Новый транзистор ученые сделали, скомбинировав электронно-лучевую литографию и плазменное травление. Это позволило вырезать из большого листа графена небольшие островки, в которых движение электронов испытывает кулоновские и квантовые ограничения.

Новые транзисторы успешно работают при комнатной температуре и обладают стабильными параметрами. И хотя первые эксперименты пока лишь доказывают жизнеспособность концепции графеновых транзисторов, будем надеяться, что практические приложения не за горами. ГА

Губительный осмий

Необычные косвенные подтверждения получила гипотеза гибели динозавров из-за падения на Землю астероида. Доказательства этого события ученые получили со дна морского. Еще в 1995 году Франсуа Пакуай (Francois Paquay) из Гавайского университета обнаружил аномально высокое содержание легкого изотопа осмия в донных отложениях ила, относящихся к эпохе вымирания динозавров, то есть примерно 65 млн. лет назад. Позднее был найден и второй период в истории планеты, около 35 млн. лет назад, когда на дно океанов легкого осмия попадало гораздо больше нормы. Тогда, в позднем эоцене, Земля тоже пережила столкновения, по крайней мере, с двумя крупными космическими телами - возможно, осколками одного и того же астероида.

Связать далекие катастрофы и аномальные концентрации осмия на дне позволяет не только факт совпадения во времени. В метеоритах, изученных астрономами, преобладает тот самый легкий изотоп, тогда как на Земле чаще встречается более тяжелый. Исходя из известных концентраций легкого осмия в метеоритном веществе, команда Пакуая смогла провести вычисления и оценить размеры падавших на Землю астероидов.

Так, удалось выяснить, что удар, предположительно покончивший с миром динозавров, вызвал выделение энергии, достаточной для расплавления и испарения 80 тысяч тонн осмия, что соответствует астероиду с поперечником 4,1-4,4 км. Тридцать миллионов лет спустя в атмосферу нашей планеты попало 20 тысяч тонн легкого осмия, при этом размер крупнейшего тела, упавшего на Землю в позднем эоцене, оценивается в 2,8-3 км.

Конечно, не осмий убил динозавров: такое количество в масштабах всей планеты ничтожно, и этот химический элемент играет лишь роль индикатора. Его точность, правда, находится под сомнением, так как оценки размеров тех же астероидов, основанные на диаметре кратеров, оставленных ими, несколько разнятся с выводами Пакуая. Предполагалось, что динозавры стали свидетелями падения астероида диаметром не менее пятнадцати километров, а 35 млн. лет назад другое массовое вымирание вызвала глыба в восемь километров. Очевидно, что один из двух подходов содержит существенный, но пока неизвестный изъян. АБ

Дырки для терагерца

Еще один шаг на пути к тераэлектронике удалось сделать исследователям из Университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити. Там изготовили эффективные волноводы, делители и смесители для терагерцового излучения.

Пока почти не освоенный терагерцовый диапазон спектра электромагнитных волн лежит между инфракрасным светом и микроволновым радиоизлучением. В последнее время, после появления эффективного сверхпроводящего тералазера, в этой области наметился прогресс, обещающий скорое появление самой разной техники, от просвечивающих терминалов для поиска взрывчатки в аэропортах до приборов медицинской диагностики. Ученые считают, что терагерцовое излучение можно будет использовать и для передачи информации в компьютерных чипах, тем более что его частота лишь на два-три порядка больше частоты работы современных процессоров. Однако слишком большая длина волны этого излучения (сотни микрон) заставляет пока скептически отнестись к таким приложениям.

В прошлом году этой научной группе удалось изготовить и исследовать плоские волноводы из нержавеющей стали с хитрой апериодической системой отверстий. Теперь одного листа такой фольги оказалось достаточно, чтобы изготовить целый джентльменский набор устройств.

Лист имел толщину 625 мкм, длину 10 см и ширину 2,5 см. В фольге были сделаны прямоугольные отверстия длиной 500 мкм и шириной 50 мкм. Если такие дырки расположить последовательно, то получится волновод, если в виде буквы Y, то делитель, а если два параллельных волновода на среднем участке сблизить друг с другом так, чтобы они вместе напоминали букву X, то благодаря туннелированию излучения в соседний волновод получается смеситель. Измерения показали, что излучение хорошо локализовано вокруг дорожек из дырок, заполняя пространство около двух миллиметров. Оно переносится в виде плазмонов или плазмонов-поляритонов - коллективных колебаний электронов фольги и электромагнитного поля вблизи ее поверхности.

В ближайших планах ученых - научиться изготавливать на основе подобной дырчатой фольги транзисторы, модуляторы и переключатели терагерцового излучения. А учитывая сравнительно простоту технологии, можно предположить, что новый диапазон электромагнитных волн сможет быстро догнать по своим возможностям даже фотонику. ГА

Интернет вылетит в трубу?

Многострадальный Интернет, сталкивавшийся на своем веку и с угрозой нехватки IP-адресов, и с авариями, в результате которых доступа в Сеть лишались целые регионы, стоит, возможно, на пороге самого серьезного испытания в истории. По словам высокопоставленного сотрудника американского провайдера AT amp;T Джеймса Чикони (James Cicconi), к 2010 году инфраструктура Интернета, если не принять мер, исчерпает свои ресурсы, захлебнувшись неуклонно возрастающим потоком передаваемых данных.

Одной из главных причин грозящей перегрузки Чикони считает видео, доля которого в общем трафике сегодня составляет, по его словам, 30%, но за пару лет, по мере распространения видео высокой четкости, может вырасти до 80%, и якобы через три года "двадцать типичных домохозяйств будут генерировать больше трафика, чем весь Интернет в 1995 году". Возможно, Чикони сознательно сгустил краски (кстати, долгое время он занимал не последние должности в Белом доме), ведь его нынешний работодатель имеет свой шкурный интерес в этом вопросе. Как бы то ни было, суть этих заявлений сводится к необходимости глобального расширения сетевой инфраструктуры, что потребует огромных финансовых затрат.

Пока AT amp;T инвестирует в каналы связи собственные средства, британские провайдеры предложили другой вариант: платить за увеличение пропускной способности сетей должны поставщики контента. Толчком к этой, прямо скажем, крамольной идее стал запуск корпорацией BBC онлайнового сервиса iPlayer, предоставляющего возможность просматривать телепрограммы прославленного медиа-гиганта. Чрезвычайная популярность iPlayer у зрителей (большинство из которых - наверняка безлимитные тарифные планы) вызвала резкий рост потребления трафика, что приблизило для местных провайдеров предсказываемый Чикони коллапс, вынудив их изыскивать средства для наращивания мощностей.

Попытка переложить часть расходов по развитию сетевой инфраструктуры на BBC, способная в корне изменить роль интернет-ресурсов, спровоцировала острую полемику между корпорацией и одним из провайдеров. Впрочем, обе стороны заинтересованы в преодолении конфликтной ситуации: BBC, в частности, готова модифицировать механизм доставки программ для минимизации нагрузки на сети. Тем временем на защиту BBC встал регулирующий сферу телекоммуникаций госорган Великобритании. ИК

Проверка равенства

Новые эксперименты для проверки точного равенства положительного и отрицательного зарядов, то есть электрической нейтральности атомов и нейтронов, предложили физики из Стэнфордского университета. Новая проверка не обещает перевернуть основы физики, но с нею будет как-то спокойнее.

Ученые любят сомневаться даже в, казалось бы, давно привычных и очевидных законах природы и тщательно, в который уже раз, перепроверять хорошо известное. Впрочем, как правило, для таких проверок есть веские основания. Из общепринятой сегодня Стандартной модели физики элементарных частиц никак не следует, что положительные заряды протонов в точности равны отрицательным зарядам электронов. Это один из ее постулатов, который вводится только на основе эксперимента. А значит, его надо проверять. Впрочем, теории Великого объединения уже могут объяснить дискретность электрических зарядов и их строгое равенство. Но пока это только теории, и их чересчур много.

Сегодня равенство зарядов разных знаков проверено с точностью в двадцать десятичных знаков. Авторы предлагают уточнить проверку в сто миллионов раз. А это все равно что измерить расстояние от Земли до Солнца с точностью до размеров одного атома. В эксперименте будет использован атомный интерферометр - устройство, использующее тот факт, что любая частица одновременно еще и волна, а значит, можно пытаться наблюдать интерференцию атома с самим собой. Длина волны обратно пропорциональна массе частицы, то есть для тяжелых атомов она очень короткая, что и позволяет добиться высокой точности в эксперименте.

Стэнфордский интерферометр представляет собой высокий десятиметровый цилиндр, в который вставлены два одинаковых цилиндра поменьше с небольшим зазором между ними. Снизу в цилиндры со скоростью примерно 10 м/с испаряются атомы рубидия. Пока атом летит вверх, по нему стреляют серией тщательно выверенных лазерных импульсов, которые действуют на атомы так же, как зеркала, и делители влияют на свет в обычном оптическом интерферометре. В результате атом-волна как бы разделяется на два двойника, один из которых летит на метр в секунду быстрее и успевает залететь в верхний полуцилиндр, прежде чем упасть под действием силы тяжести и проинтерферировать внизу со своим медленным напарником. К полуцилиндрам прикладывают разность потенциалов, и если атом рубидия не в точности электронейтрален, это должно привести к фазовому сдвигу и изменению интерференционной картины. Однако чтобы ее увидеть с заявленной точностью, потребуется провести эксперимент миллион раз с миллионами атомов.

В своей статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, ученые обосновывают беспрецедентную точность планируемых экспериментов и указывают, что если использовать "запутанные" квантовые состояния атомов, то точность можно будет увеличить еще на два порядка. Теперь дело за экспериментом. И не будем желать ученым открытий. Все-таки с одинаковыми зарядами жить как-то спокойнее. ГА

Двойное тестирование

Первую надежную проверку общей теории относительности в сильных гравитационных полях удалось выполнить большой международной команде астрономов, координируемой из Университета Турку в Финляндии.

Релятивистская теория гравитации, или общая теория относительности, была опубликована Эйнштейном в 1916 году. И уже спустя три года знаменитый астроном Артур Эддингтон (Arthur Eddington) с ее помощью прекрасно объяснил слабое отклонение света далеких звезд, вызванное искривлением пространства массой Солнца. С тех пор вытекающий из общей теории относительности эффект гравитационного линзирования и ряд других эффектов вроде излучения гравитационных волн любой массой, движущейся с ускорением, неоднократно подтверждались в экспериментах. Впрочем, несмотря на титанические усилия, сами гравитационные волны до сих пор не обнаружены. Есть и ряд других нерешенных проблем и противоречий.

Из общей теории относительности следует существование черных дыр. Но в окрестностях черных дыр гравитационные поля достигают колоссальной силы, а как раз в условиях сильных полей теория относительности пока не проверялась. Все проверки проводились лишь для слабых гравитационных полей.

Пробел помог заполнить квазар OJ287 - система, предположительно образованная двумя черными дырами. Этот квазар дает пару ярких вспышек видимого света примерно каждые двенадцать лет. Ученые предположили, что квазар состоит из гигантской черной дыры с массой в 18 млрд. раз больше солнечной, вокруг которой вращается вторая черная дыра, в двести раз легче первой. Вторая дыра дважды за период обращения пересекает диск из вещества, втягиваемого в основную дыру, что и приводит к ярким вспышкам света.

Подробная модель двойной системы с аккуратным учетом всех эффектов предсказывала, что следующая вспышка должна была произойти 13 сентября прошлого года плюс-минус два дня. Беда в том, что в те дни квазар становился доступен для наблюдения всего лишь за полчаса до восхода солнца, которое делало небо слишком ярким для наблюдений. Поэтому к проекту пришлось привлечь 25 астрономов из десяти стран (от Японии и до Канарских островов), следивших за квазаром последовательно.

Вспышка была зарегистрирована строго по расписанию. Измерения показали, что орбита второй черной дыры прецессирует со скоростью 39 градусов за период. Для сравнения: тот же эффект у Меркурия составляет менее одной десятой градуса за столетие. Кроме того, модель предполагает, что квазар постоянно теряет энергию за счет излучения гравитационных волн, причем он является одним из самых сильных их источников из ныне известных. Если бы в модели не учитывалось гравитационное излучение, вспышка произошла бы на двадцать дней позже. Это хорошее косвенное подтверждение существования гравитационных волн. И будем надеяться, что прямую регистрацию волн гравитации наконец удастся осуществить с помощью космического лазерного интерферометра LISA в 2016-19 годах во время очередной вспышки квазара. ГА

Вертлявые кристаллы

Химикам из Кембриджского университета впервые удалось детально разобраться в межатомных взаимодействиях, которые происходят при перезаписи информации на DVD-дисках и в других устройствах памяти на основе материалов, меняющих фазовое состояние.

Ученые исследовали несколько GST-материалов (их молекулы состоят из атомов германия, сурьмы и теллура - например, Ge2Sb2Te5), способных быстро менять структуру, переходя из аморфного состояния в кристаллическое и наоборот. Структура меняется в результате нагрева импульсами лазера или электрического тока подходящей формы с последующим остыванием. В аморфном состоянии у GST-материалов гораздо меньше свободных электронов, чем у кристаллов, что сказывается на их электропроводности и оптических свойствах. Изменение этих свойств позволяет легко считывать записанную информацию. При быстром охлаждении атомы вещества не успевают "построиться", и материал остается аморфным, а если у атомов для этого достаточно времени, то получается кристалл.

Несмотря на большое количество приближенных расчетов, теоретических и экспериментальных исследований, до сих пор оставалось неясным, как именно происходит изменение фазового состояния таких материалов и почему этот процесс быстр и обратим. Изменения происходят стремительно - за время около наносекунды и в объемах с размерами около десяти нанометров, что сильно затрудняет их исследование.

Теперь у ученых есть мощный вычислительный инструмент для создания новых разновидностей GST-материалов. Нетрудно посмотреть, что изменится, если, например, один тип атомов поменять на другой, добавить какие-нибудь примеси или изменить параметры нагрева. Экспериментаторы надеются, что вскоре им удастся найти новые составы для более быстрых и надежных DVD-дисков и новых типов памяти с произвольным доступом, которые, возможно, окажут конкуренцию флэшкам. ГА

Нанотепловоз

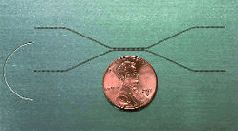

"Сборная команда" испанских, австрийских и швейцарских ученых изготовила оригинальный монотрубный движитель из углеродной нанотрубки. Устройство, способное перемещать груз на расстояние до 800 нм, возможно, найдет применение в различных наномашинах.

Чтобы изготовить похожую на канатную дорогу машину, ученые сначала натянули толстую многослойную нанотрубку длиной 1500 нм между краями канавки кремниевого чипа. Затем с помощью техники электрического пробоя несколько внешних слоев углерода были удалены с большей части нанотрубки. В результате осталась короткая муфта, способная свободно вращаться и перемещаться вдоль трубки взад и вперед. К этой муфте был прикреплен "полезный груз" в виде золотой чешуйки.