Страница:

Естественное и безобразное

Потребители привыкли, что синтетика - дешево и плохо, а хороший товар идентичным натуральному не назовут. Эти представления не очень точно отражают действительность: синтетические ингредиенты - далеко не всегда плохи и уж точно не всегда дешевы (с жасмином из Грасса они по ценам тягаться не могут, но некоторые соединения стоят сотни, а то и тысячи евро за килограмм). Технически же синтетика отличается от натурпродукта тем, что она чиста. В ней нет примесей - если в масле сандалового дерева хроматограф найдет добрых два десятка компонентов, то в парфюмерии, чтобы добиться примерно того же эффекта, можно использовать, например, сандалор от Givaudan (C14H26O).

В отсутствии примесей есть и плюсы, и минусы. Очевидный минус в том, что аромат, который дают натуральные ингредиенты, богаче и глубже, в нем больше нюансов. Однако качество натуральных ингредиентов гораздо труднее контролировать, да и в работе они опаснее: а вдруг какая-нибудь из примесей окажется аллергеном, разбирайся потом. Когда имеешь дело с одной молекулой, жить проще. Намного проще. Потому что за парфюмерной индустрией внимательно следят регулирующие организации, в чьих силах рекомендовать или не рекомендовать определенные ингредиенты к использованию. На практике эти рекомендации носят вовсе не рекомендательный характер - если, например, IFRA (International Fragrance Association) говорит, что кумарин использовать не нужно, значит, кумарин использовать не нужно. И хотя рекомендации IFRA не направлены против использования именно натуральных компонентов, на практике аллергены чаще всего обнаруживаются именно там (например, в седьмой поправке к Европейской косметической директиве упомянуто двадцать шесть парфюмерных материалов, из которых шестнадцать входят в состав натуральных ингредиентов, а еще два являются натуральными ингредиентами в чистом виде). Пока таких поправок сорок две (и каждая новая поправка вызывает скандал, поскольку парфюмеры относятся к такой заботе болезненно - пусть деятельность IFRA и оберегает их от судебных исков), но соотношение между натуральными и синтетическими компонентами если и меняется, то не в лучшую для натуральных ингредиентов сторону. Впрочем, далеко не всегда рекомендация означает именно жесткий запрет на использование. Нередко регуляторы ограничивают объем возможного использования или просто требуют, чтобы продавцы парфюма упоминали о наличии определенного вещества на упаковке. Активность IFRA даже послужила причиной возникновения конспирологических теорий, согласно которым лоббируют всевозможные ограничения "производители молекул" (Givaudan, IFF и др.) - дескать, зачем тратиться на опасные натуральные ингредиенты, когда почти такой же аромат можно собрать из надежных синтетических веществ. Впрочем, никаких фактов у сторонников этой теории нет, а "производители молекул" наряду с синтетикой поставляют и натуральные ингредиенты, хоть и в гораздо меньших объемах.

И экономические, и политические решения приводят к тому, что из палитры парфюмера, как мы говорили выше, исчезают привычные компоненты. В некоторых случаях речь заходит даже об изменении формулы уже выпускающихся ароматов.[Впрочем, чаще формулу меняют по экономическим соображениям.]Покупателей, впрочем, стараются такими мелочами не беспокоить - какая им, в конце концов, разница, как этот парфюм сделан, если бутылочка и упаковка остались ровно те же, да и запах не сильно изменился. Такую же склонность к умолчанию проявляют парфюмерные дома, когда речь заходит об использовании синтетических веществ. Они знают, что покупателям - несмотря на угрозу аллергических реакций и отсутствие запахов, которые есть в синтетической палитре, - нравятся товары, приготовленные из натуральных ингредиентов. Тонкость лишь в том, что на массовом рынке таких ароматов нет. А популярность многих парфюмов во многом обусловлена именно синтетическими компонентами, о наличии которых парфюмерные дома предпочитают не упоминать. И их можно понять: одно дело рассуждать о том, что средняя нота Chanel N5 - это жасмин, и совсем другое - лишний раз вспоминать об альдегиде.[Выпущенный в 1921 гонастоящим технологическим прорывом.]

Как ни странно, такое скептическое отношение к синтетической составляющей было не всегда. Коко Шанель гордилась тем, что в состав Chanel N5 входят синтетические ингредиенты. Более того, она сделала это сознательно - не только потому, что синтетика существенно улучшила потребительские свойства, но и для того, чтобы получить неестественный, нецветочный, искусственный аромат.

Сегодня такой подход не популярен. Несмотря на то что мультимиллиардный парфюмерный бизнес целиком держится на лабораторном синтезе и, скорее всего, был бы попросту невозможен без него, в рекламных материалах упор делается исключительно на близость к природе, даже в тех случаях, когда сам парфюм целиком собран из синтетических составляющих.

Процесс от начала до конца

Таким образом, сегодня работа парфюмера выглядит так. Он работает с палитрой, которая частично состоит из натуральных ингредиентов, частично - из синтетических. Поставщиков натуральных ингредиентов довольно много, хотя сам рынок закрытый, пробиться на него очень трудно: если клиент готов выложить 30 тысяч евро за жасмин, он должен быть уверен в качестве поставок и, конечно, при прочих равных предпочтет проверенного поставщика. Запатентованные молекулы выпускают "производители" молекул, производство же дешевых синтетических веществ все больше уходит в Китай, по очевидным экономическим соображениям. Из всей палитры, которая может быть сколь угодно широкой, используется лишь часть ингредиентов: какие-то использовать попросту нельзя, потому что они запрещены или рискуют вскоре оказаться под запретом, но, по большей части, главную роль играют экономические соображения. Варианты формулы прогоняются через компьютер, чтобы найти наиболее экономически эффективный вариант, в который при желании можно добавить шума - чтобы конкурентам жилось повеселее. (При этом чуть ли не в соседнем с кабинетом парфюмера помещении находится его собственная лаборатория, в которой регулярно разлагаются на составляющие ароматы конкурентов - нужно же, в конце концов, быть в курсе.)

Конечный результат (в котором главную роль обычно играют синтетические компоненты) отдается заказчику - парфюмерному дому. Парфюмерный дом придумывает аромату название, заказывает дизайн бутылочки (это, кстати, заметная статья расходов, и здесь затраты могут исчисляться сотнями тысяч евро), вкладывает миллионы или даже десятки миллионов долларов в рекламную кампанию - и отправляет продукт на полки. К этому времени о синтетическом происхождении парфюма уже никто не помнит (и вспоминать не хочет). О том, кто его придумал, - тоже.

Помолекулярное копирование у парфюмерных домов не в чести, но успешный аромат может быть подвергнут тиражированию. Любая удачная находка внимательно оценивается и, как правило, обзаводится подражаниями. Причем парфюмеры и рады бы придумать что-то новое, но когда в брифе написано "я хочу такой же аромат, как у N, только лучше и дешевле", за основу приходится брать тот аромат, который застрял в голове у заказчика.

В силу того что нас больше интересует технологическая составляющая процесса, парфюмерный дом в статье предстает паразитом, использующим чужие разработки и обманывающим потребителей. Все R amp;D-риски берут на себя реальные производители, они же вынуждены выпрашивать заказы у парфюмерных домов, а когда заказ получен - приступают к исполнению, не имея при этом исключительных прав на результаты своего труда. Всё это так, но грустная правда заключается в том, что во многих отраслях - и парфюмерная промышленность здесь не исключение - продать товар гораздо труднее, чем придумать и произвести. Парфюмерным маркам вполне хватает собственных рисков: и многомиллионные вложения в рекламу могут не окупиться (что случается регулярно - отсюда и стремление к копированию успешных парфюмов, хоть какая-то гарантия), и регуляторы в любой момент могут заявить, что в парфюме обнаружен аллерген (что влияет на продажи, мягко говоря, катастрофически), и знойные дубайские конкуренты могут в любой момент выпустить дешевую реплику, прогнав парфюм на хроматографе.

Вот и приходится лезть из кожи вон. Придумывать парфюмерные легенды, ублажать публику фантазиями о натуральных компонентах, приглашать для ко-брэндинга звезд музыки и кино. И делать все это так, чтобы у покупателя и мысли не возникло, что над парфюмом с запахом розы работал кто-то еще, кроме трудолюбивых французских крестьянок, срезавших на досуге десять тысяч бутонов.

Чем пахнет еда

В 1990 году американская сеть McDonald’s решила отказаться от жарки картошки "фри" на говяжьем жире и перейти на растительное масло. Но уже первые опыты показали, что у переключения на растительный продукт есть крайне неприятный побочный эффект: вкус картошки изменился, что означает падение продаж, что означает катастрофу вселенского масштаба.[Интересно, что макдональдсовская картошка "фри" и сама по себе есть продукт высоких технологий. До середины XX века такая картошка была не слишком популярна, поскольку ее приготовление - трудоемкий и относительно дорогой процесс. На упрощении этого процесса Джек Симплот, придумавший, как организовать производство и хранение замороженной картошки "фри", заработал несколько миллиардов долларов. К слову, один миллион из этих миллиардов он позднее вложил в неизвестную еще компанию Micron Electronics.]

Проблему решили с помощью ароматизатора, идентичного натуральному, - он придает картошке классический запах (а мельчайшие частицы сахара придают картошке классический цвет). С шестидесятых годов прошлого века использование пищевых добавок - самое обычное дело. Каждый год появляются десятки тысяч новых продуктов питания, и почти каждый из них содержит пищевые добавки, которые усиливают вкус, меняют цвет, улучшают запах. Созданием многих пищевых ароматизаторов занимаются те же компании, которые создают парфюмы, да и процесс во многом схож, хотя пафоса в этой индустрии меньше, а денег больше. И ограничения почти такие же. Сегодня нет особых технических препятствий для того, чтобы придать старому блюду новый запах или даже вкус, но покупатели к таким экспериментам относятся без понимания, так что химики по большей части занимаются тем, чтобы в гамбургерах было настоящее мясо, а лимонный напиток и вкусом, и запахом напоминал лимон.

Колебания от Луки

Автор: Владимир Гуриев

Первым искусственный мускус получил Альберт Баур, причем произошло это случайно. В 1888 году доктор Баур экспериментировал с тринитротолуолом, пытаясь найти более эффективную формулу взрывчатого вещества. В ходе этих экспериментов он получил реагент, обладающий сильным запахом мускуса и, увы, лишенный полезных свойств TNT. Биофизик Лука Турин уверен, что за прошедшие сто тридцать лет в практике парфюмерной химии особых изменений не произошло - химики, конструирующие молекулы "с запашком", по-прежнему работают наобум.

Учитывая роль, которую играет для живых существ обоняние, о запахах мы знаем удивительно мало. Как происходит распознавание запахов? Почему у одних веществ есть аромат, а у других - нет? От чего зависит запах? На все эти вопросы нет ответа, удовлетворяющего всех любопытных. Но есть несколько теорий, самая популярная из которых - стерическая теория обоняния, теория формы.

Популярность она обрела в середине двадцатого века после статей Линуса Полинга, Роберта Монкриффа и Джона Эймура. Вкратце суть теории сводилась к следующему: рецепторы запахов реагируют на форму молекулы, причем каждый рецептор "заточен" под свой тип молекул и прочие игнорирует (концепция ключа и замка). Теория выглядела правдоподобно - действительно, зачастую вещества, имеющие молекулы похожей формы, имеют сходный запах, - однако всех загадок не объясняла. Так, например, не было ответа на вопрос, почему мы можем различать тысячи, десятки тысяч, а может, и сотни тысяч запахов, если рецепторов у нас всего несколько сотен (сейчас мы знаем, что их около 350, но у Монкриффа и Эймура такой информации не было). Кроме того, было непонятно, почему молекулы, имеющие разную форму, могут пахнуть одинаково. Эти и другие противоречия (а также непригодность стерической теории к практическому предсказанию запахов) привели к тому, что в следующие тридцать лет теория была усовершенствована.

Проблему недостаточного количества рецепторов решили, предположив, что наш организм использует, образно говоря, не иероглифическую систему записи, а алфавитную: другими словами, один рецептор "считывает" не всю молекулу, а лишь часть ее; таким образом, аромат - это обработанная мозгом сумма нескольких сигналов от разных рецепторов). Сегодня слабая стерическая теория, или теория одотопов, считается основной, хотя ей все еще присущи многие недостатки теории Монкриффа и Эймура. Она по-прежнему не объясняет, почему похожие молекулы дают разные запахи, почему разные молекулы дают похожие запахи, а также почему молекулы с идентичной формой могут пахнуть по-разному. Что хуже всего - стерическая теория, даже в своей современной форме, обладает плохой предсказуемостью, из-за чего синтез парфюмерных молекул может занимать несколько лет и несколько сотен, если не тысяч итераций. Грубо говоря, химики работают вслепую.

Колебательная теория

опулярность стерической теории привела к тому, что о ее давнем сопернике - колебательной теории - к 1990-м годам успешно забыли. В середине двадцатого века она была не менее популярна, чем стерическая, однако в ней расхождений с реальностью нашлось больше; кроме того, было непонятно, как именно рецепторы получают информацию о колебаниях. Потом выяснилось, что энантиомеры пахнут по-разному, хотя частота колебаний у них одна и та же. В общем, в 1980-х идею о том, что запах зависит не от формы молекулы, а от частоты колебания атомов в ней, никто всерьез не воспринимал.

Вторым рождением колебательная теория обязана биофизику Луке Турину, который не только объяснил значительную часть несовпадений теоретических предсказаний с экспериментальными данными, но и подробно описал, как именно рецепторы получают информацию о колебаниях атомов в молекуле вещества. Согласно Турину, рецептор запаха работает как биологический туннельный спектроскоп, "обстреливающий" молекулу одоранта электронами.

В 1995 году Лука Турин написал статью и послал ее в Nature. В Nature статью после долгих раздумий все же не взяли, поэтому год спустя он опубликовал примерно тот же текст в журнале Chemical Senses и стал ждать реакции научной общественности. Общественность молчала.

Квест в Quest

Между теорией, описывающей происходящие процессы, и теорией, на основе которой можно сделать достоверные предсказания, большая разница. Однако современную парфюмерную индустрию волнуют не отвлеченные рассуждения, а алгоритм создания вещества с заданным ароматом и ответ на вопрос, каким будет аромат смоделированного на компьютере вещества. Лука Турин решил поработать с "производителями молекул". Исследователем двигали не только меркантильные соображения (хотя эксперименты, способные подтвердить или опровергнуть его теорию, - довольно дорогое удовольствие), но и желание приобщиться к обширнейшим базам данных, на которых можно было бы отточить предсказательные алгоритмы.

Он вышел на Quest, одного из крупнейших игроков на рынке ароматизаторов и парфюма (сейчас входит в состав Givaudan). Турин предложил честный, как ему казалось, обмен: он получает от Quest пары "колебания-запах" и оттачивает на них свой алгоритм, который потом передает Quest. Если Турину удастся создать алгоритм, способный существенно ускорить процесс синтеза новых молекул, это принесет Quest миллионы.

В Quest заинтересовались и предложили Турину пройти серию тестов: если он так уверен в ценности своих разработок, то наверняка сможет с их помощью решить несколько предложенных задач, каждая из которых составлена для проверки его утверждений. Турин успешно прошел три теста из четырех, и, в конце концов, был приглашен в Quest "для серьезного разговора".

Перед встречей Турин составил план исследований, согласно которому Quest соглашался финансировать лабораторию Турина в объеме 150 тысяч фунтов стерлингов в год в течение пяти лет. Бухгалтеры Quest поинтересовались у химиков, уверены ли они в том, что теория Турина сработает. Химики промолчали. А Турин пошел в Givaudan, где ему предложили очередную серию тестов, последний из которых он, как сообщили ему в Givaudan, завалил. Турин, уверенный в верности своих заключений, попросил прислать ему правильные ответы, чтобы понять, что происходит и где именно была допущена ошибка, но в Givaudan к нему интерес уже потеряли. Последним из больших производителей оказалась японская компания Takasago. Здесь Турина с пониманием выслушали и, оказав ему моральную поддержку, отправили восвояси.

Запах успеха

С 2001 года Лука Турин работает в собственной компании Flexitral. В ней он занимается рациональным дизайном молекул на основе колебательной теории. Сегодня в активе Flexitral несколько десятков патентов и девять готовых молекул, одной из которых Турин особенно гордится: это Acitral, низкоаллергенный и устойчивый заменитель цитрали. Индустрии, говорит Турин, потребовалось тридцать лет, чтобы найти подходящую замену, но сделали это не химики Guivadaun или IFF, а его компания.

Конкуренты Турина из больших компаний полагаются на эмпирические правила конструирования молекул, однако большинство этих правил имеет локальный эффект. Рациональный дизайн на основе колебательной теории - это немного другое дело. Турин утверждает, что для разработки каждой готовой молекулы ему потребовалось не больше десяти синтезов. Вся остальная работа ведется на компьютере, где просчитываются и оцениваются возможные варианты. Что думают по этому поводу в Givaudan и Takasago - неизвестно.

Но, видимо, чтобы Турин не очень задавался, в 2004 году в Nature Neuroscience вышла критическая статья, в которой сказано, что независимая экспериментальная проверка не подтверждает правильность его выкладок. Так что и в Nature он, в конце концов, попал - пусть и не самым приятным способом.

ГОЛУБЯТНЯ: Обмануть сагиба

Автор: Сергей Голубицкий

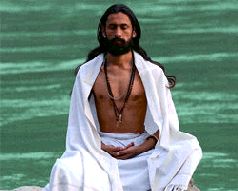

Фотография садху, сделанная в ночном Ришикеше и опубликованная в "Голубятне" двумя неделями раньше, не оставила равнодушными читателей. Возражения, присланные Дмитрием, столь показательны и столь важны для иллюстрации магистрального пафоса всех моих писаний, что просто не могу оставить их в тени личной переписки.

Итак, цитирую с разрешения автора: "Приведенная в Вашей статье "Флэшуем Рай" ("Голубятня" в N730) фотография почему-то не вызывает тех эмоций, которые она вызвала у Вас. Заменив цвет кожи на присущий белой расе и заменив характерную одежду на нашу, можно разглядеть типичное лицо без определенного места жительства, коих в стольном граде вполне достаточно. И нет в нем той духовности и святости, присущей индийскому мудрецу. Скорее это герой песни БГ "Беспечный русский бродяга", и святости (бродяжной) в нем столько же. Что же касается "баффетов, гейтсов и прочей биомассы", именно баффето-гейтсы содержат те самые благотворительные фонды, которые хоть чем-то помогают иностранному люду. Особенно с медицинской точки зрения. И будь Ваш парень хоть лучшим другом Всевышнего (во всех смыслах этого слова) и, зная все о смысле этой жизни, случись что с нами, нашими родными, детьми мы не к святому побежим, а к хирургу, который и матерится, и мзду берет, и орет на персонал, но и операции делает, и людей спасает. Он-то и будет святым. Это с приземленной точки зрения. А с философско-духовной - чем он ближе-то к Богу, этот садху? Своим хитрым взглядом, выманиванием подаяния или тем, что на окружающих ему в основном, скажем, плевать. Мне довелось долго жить и работать на Востоке, и столкнулся я с тем, что то, что кажется нам порой таинственно-таинственной тайной, - иногда и гроша ломаного не стоит. И странная закономерность отмечается: чем древнее и "историчнее" народ, тем хуже он живет и в массе своей мелочнее, злее и завистливее. Нет, конечно, не все, но большинство. Индийцы - не исключение. Обмануть сагиба - это действительно святое дело".

Я искренне благодарен читателю Дмитрию за это письмо. Говорю без малейшего ерничанья и иронии. Никогда ранее мне не попадался текст, соединяющий воедино в нескольких емких и выразительных строках всю философию "бремени европейского человека", которую сегодня насильственно вживляют в русскую цивилизацию умелые британские дядьки с помощью энергичной пятой колонны - столичного "офисного планктона". Своего отношения к этой философии я никогда не скрывал - полагаю ее худшим ядом, который отравляет нашу планету, - сейчас же хотел бы остановиться на ряде ключевых мифологем, представленных в письме Дмитрия.

Особенность этих мифологем в их полнейшей лживости, при том что Дмитрий - нисколько не сомневаюсь - лживость эту не ощущает и ретранслирует искренне. Причина: изложенный взгляд на вещи является продуктом подсознательного зомбирования, которому мы подвергаемся 24 часа в сутки при каждом контакте с европейско-российско-американским информационным полем. Вот эти мифологемы:

1. Ваш садху из Ришикеша никакой не святой и даже не мудрец, а "типичное лицо без определенного места жительства, коих в стольном граде вполне достаточно". Ложь этой мифологемы - в аксиологии (той самой системе ценностей, которой посвятил культур-повидло предыдущей "Голубятни"): бомж - для "цивилизованного белого человека" существо бесконечно ненавистное, поскольку не только напоминает об изъянах радужного общества, постоянно маяча перед глазами, но еще и иллюстрирует собой социальное фиаско, которое честный офисный планктон вгоняет в ледяной пот. Как вы понимаете, в подобном аксиологическом контексте бомж не может являться носителем каких бы то ни было положительных качеств по определению. И уж тем более быть святым и мудрецом - неслыханная наглость!

Что же на самом деле? На самом деле садху из Ришикеша, конечно же, самый настоящий бомж, ибо только такое состояние позволяет человеку достигнуть мудрости и святости. Только такое, и никакое другое! Бомжами в прямом смысле слова были Гаутама Будда, Иисус Христос, пророк Мухаммед. Бомжами были русские отшельники, праведники и святые. Жили подаянием. Ходили нищими по свету, чего-то там проповедовали. Одним словом - рвань господня, столь ненавистная "белому цивилизованному человеку", знающему только одного бога - Мамону.

2. "Баффето-гейтсы содержат те самые благотворительные фонды, которые хоть чем-то помогают иностранному люду. Особенно с медицинской точки зрения" - ретрансляция популярной и лживой мифологемы, основанной на неосведомленности (разумеется, искренней, поскольку ей предшествовало энергичное промывание мозгов средствами массовой дезинформации). Если бы я не изучал биографию баффето-гейтсов при подготовке соответствующих статей для "Бизнес-журнала", я бы, наверное, тоже тупо долдонил во след читателю Дмитрию ахинею про благотворительные фонды, которые помогают "иностранному люду": как-никак про умильную благотворительность миллиардеров все уши прожужжали неграмотные журналистские сороки. Я, к сожалению (или счастью), биографии "кумиров Мамоны" изучал и могу повеселить читателей пикантными откровениями.

В своем завещании Уоррен Баффетт указал, что 99% всех его денег после смерти отойдут так называемому Фонду Баффетта (Buffett Foundation), руководимому Алленом Гринбергом, бывшим мужем дочери Уоррена - Сюзи. Если сегодня эта одиозная организация перебивается на скудном пайке (скряга Баффетт ежегодно отчисляет в фонд имени себя сущие крохи - 10 миллионов долларов), то после смерти хозяина Buffett Foundation в одночасье превратится в самый богатый благотворительный фонд мира.

Какой же "благотворительностью" занимается Фонд Баффетта? Весьма специфической: практически все его деньги уходят на поддержку так называемых "организаций семейного планирования", а по-простому - групп, пропагандирующих аборты. Направление выбрано не случайно: Уоррен Баффетт является одним из столпов современного неомальтузианства и проповедником идеи сокращения населения многострадальной планеты. Разумеется, не всякого населения, а совершенно определенного, того, что не входит в неприкасаемую касту Богоизбранных Народов. Только не подумайте, что речь идет лишь о неграх и китайцах: в катехизисе англосаксонского неоконсерватизма русским отводится одно из самых почетных ролей. Не случайно "организации семейного планирования" как тараканы плодятся сегодня в каждом российском городе.