Страница:

Одинокие сироты, бродили они по городкам и станицам, ища себе атамана, ища случая получить и добычу. Это про таких «голутвенных» казаков и поется по Дону песня:

«А как попадешься,

пели они, —

– так сам отвечай

Головушкой бедной своей».

Много беспокойства доставляли эти голутвенные казаки Московскому государю, но, когда соединялись они с атаманами и шли за царское дело, они составляли грозную силу. Скоро с почтением стали произносить в Москве имя – великого войска Донского, и благодарностью была полна Москва за услуги донцов. В тяжелые годы смутного времени донцы явились к Москве, готовые или умереть за своего природного Государя – Царя Московского, или победить его врагов.

Ты воспой, сирота, песню новую!

– Хорошо песню играть, пообедавши,

А я, сирота, еще не ужинал…

Поутру сироту в допрос повели.

– Ты скажи, сирота, где ночевал?

Ты скажи – с кем разбой держал?

– У меня, молодца, было три товарища:

Первый товарищ – мой конь вороной,

А другой товарищ – я сам молодой,

А третий товарищ – сабля вострая в руках!

9. Смутное время. Донцы с атаманами Корелом и Межаковым воюют за самозванца

Что же это было за время на Руси, которое история назвала – смутным? Тяжелое это было время.

У царя Иоанна IV, кроме сына Феодора, был еще сын Дмитрий. Он, вместе со своею матерью, Мариею Нагой, был в опале и жил в маленьком городке Угличе. Когда царем Московским сделался Феодор Иоаннович, он хотел вернуть брата в Москву. Но… совершенно неожиданно пришло известие, что Дмитрий, который был тогда маленьким мальчиком, в припадке падучей болезни закололся. Младенца Дмитрия похоронили, окровавленную рубашечку его привезли в Москву, и, казалось, дело это так и должно было бы кончиться.

Но вскоре в народе стала ходить молва, что царевич Дмитрий не закололся, а что его убили по приказу Бориса Годунова. В те далекие времена ни газет, ни книг, ни печатных известий не было. Да и печатать книги на Руси еще не умели. Книги были только рукописные. Это были списки Евангелия, жития святых, Библия, Псалтырь, книги церковно-служебные. Книги стоили очень дорого. Много труда надо было положить, чтобы переписать книгу. Бывали еще летописи, где записывались события в Московском царстве, какая и где война была, был голод или урожай, и где и когда был пожар. Но и эти летописи писались в монастырях и иметь их могли только очень богатые люди. Народ же по маленьким городкам и деревням узнавал о том, что делается на белом свете, только из рассказов прохожих да проезжих людей. Остановится такой прохожий человек в избе на ночлег и рассказывает, что и где он слыхал. А его рассказ передадут другим, да мало того, что передадут, еще и приукрасят своими вымыслами, часто и совсем переврут его.

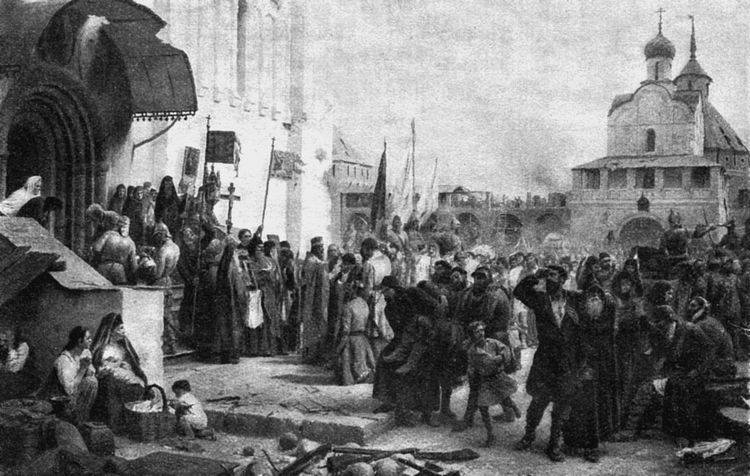

Вид Троице-Сергиевой лавры

Таким образом, в начале 1604 года стал ходить в народе слух о том, что сын Иоанна IV и природный, законный наследник царского Московского престола не закололся и не убит, – все это россказни бояр да Годунова, – а жив. Говорили, что, вместо подлинного царевича, убили другого мальчика, а Дмитрия спасли и увезли в Литву, там он вырос и скоро явится в Московское государство и потребует отчета от Годунова. Передавали это тайно, запершись в избе, по секрету: боялись Годунова, – но, известно, чем больше тайна, чем больше секрет, тем охотнее об этом болтают люди и тем скорее это становится известным.

Годунова на Руси не любили. При царе Феодоре Иоанновиче, но по его уговору, прикрепили крестьян к земле и уничтожили свободу перехода от одного помещика к другому, при Борисе в Москве был голод и люди умирали от недостатка хлеба. Пожар истребил Москву. Конечно, все это было не виной Годунова, напротив, Годунов помогал пострадавшим от голода и огня, но народ во всем обвинил Годунова и охотно поверил сказке о том, что царевич Дмитрий жив.

Дошла эта сказка и до Дона. И туда приходившие из русской земли люди принесли таинственную молву народную о подмене в Угличе младенца и о том, что природный государь жив и скоро придет в Москву. И на Дону этому поверили. Там тоже не любили Годунова. Хотя грамота, воспрещавшая казакам ходить под Азов, и была писана царем Феодором Иоанновичем, но и на Дону знали, что составлял и задумывал ее всесильный Годунов. Недовольны были казаки на Годунова и за то, что он запретил казакам продавать в России добычу и построил на Дону городок-заставу, Царев-Борисов на р. Донце, чтобы не пускать донцов на Русь. От нового же молодого царя ожидали только милостей…

Этими слухами воспользовались наглые люди. Они добыли молодого человека, Григория Отрепьева, годами подходившего к возрасту убиенного Дмитрия, тайно отправили его в Литву и выдали там за подлинного сына царя Иоанна IV. Явился ложный царевич-Лжедимитрий, явился самозванец. В нем принял участие исконный враг Московского царства, король польский Сигизмунд. Лжедимитрия окружили католические священники и монахи-иезуиты, мечтавшие обратить всю православную Русь, при помощи самозванца, в польскую, католическую веру. Поляки обещали Лжедимитрию поддержку войском, и 15 августа 1604 года Лжедимитрий тронулся на Москву.

Еще раньше Лжедимитрий послал на Дон литвина Свирского со своей грамотой. В грамоте этой Самозванец писал, что он – сын царя Белого, которому «вы, казаки, вольные христианские рыцари, присягнули в верности»; самозванец звал донцов «свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова»…

Как было разобраться казакам в таком темном деле? Писал им такие же грамоты и Борис Годунов. Кому верить? Помутилась вся Русская земля, замутился и тихий Дон. Решили, по случаю приезда Свирского, собрать войсковой круг и на нем обсудить, где правда.

Круг порешил: послать выборных на разведку, и указал на атаманов: Андрея Корела и Филата Межакова. Живо снарядились атаманы в далекий путь и поехали посмотреть, подлинно ли самозванец – царский сын, и на чьей стороне правда. Донские атаманы были приветливо приняты поляками в стане Лжедимитрия. Все им понравилось у поляков, и хорошие кони, и отличное оружие, и парчевые и шелковые наряды. Всюду видели они богатство и блеск. А когда вышел к ним Лжедимитрий, окруженный знатными польскими панами и вельможами, вышел в золотой одежде, с конвоем из блестяще одетых в золотые доспехи молодых людей, атаманы донские поверили, что он подлинно, точно их природный сын государев.

С такой вестью прибыли они и на Дон.

Внимательно слушали их рассказ на кругу казаки. Многим в приглашении Лжедимитрия виделось славное дело: защита царя русского: другим хотелось похода, добычи. И когда объявили Корел и Межаков, что казаков зовет истинный государь, многие собрались в поход. Вся «голытьба» заволновалась. Добыли коней, добыли оружие и пошли с атаманами в Литву к городку Самбору, где собиралось ополчение Лжедимитрия.

Когда царь Борис Годунов узнал об этом, он послал на Дон дворянина Хрущова для того, чтобы отговорить казаков от помощи самозванцу. Но казаки не поверили Хрущову. Они заковали его и повезли в Сокольники, где в то время находился со своим войском самозванец. 3-го сентября 1604 года они прибыли с ним к палатке Лжедимитрия. Увидев самозванца, Хрущов залился слезами, упал на колени и воскликнул:

– Вижу Иоанна в лице твоем: я твой слуга навеки…

Никто из казаков не видал Иоанна, и потому свидетельство дворянина русского укрепило их в том, что они делают правое дело, и они, с полной готовностью умереть за Лжедимитрия, пошли с ним на Русь. Тогда же послали они на Дон гонцов сзывать еще людей на защиту истинного царя Московского.

Пестрый и буйный был стан Лжедимитрия. И это нравилось казакам. Поляки, литовцы, беглые русские крестьяне, запорожские казаки, татары, попы православные, польские священники, или ксендзы, все это гуляло и браталось с донскими казаками, играло в зернь, шумело, пело песни, ссорилось и мирилось. По душе была такая жизнь гулебщикам-казакам. То, что царь Борис собирает громадное войско, что впереди всех ожидает кровавый бой, их не пугало. На то и родились они казаками, чтобы смерти не бояться.

Первая битва Лжедимитрия с царскими войсками произошла 21 января 1605 года у села Добрынич. Царским войском командовал воевода Мстиславский. Донцы в этой битве участия не принимали. Царское войско, опрокинутое сначала польской конницей и запорожскими казаками, скоро устроилось и встретило полки самозванца залпом из 12 000 ружей. Запорожская конница отступила, оставив без помощи свою пехоту, и пехота запорожцев вся была истреблена.

Победа Мстиславского с царскими войсками была полная. Лжедимитрий на раненном в ногу коне бежал и едва не попался в плен. Полки его разбегались, казалось, дело самозванца было проиграно. Но в это время к нему на подмогу явилось 4000 донских казаков, прибывших с Дона, чтобы постоять за настоящего государя. Это была громадная сила, и самозванец начал новое наступление к Москве.

Донцы, в числе 4000 человек, под начальством атамана Андрея Корелы, и небольшая русская дружина Григория Акинфиева заняли город Кромы. Царский воевода Мстиславский, считавший самой опасной силой в стане самозванца донцов, решял взять Кромы. С огромным, 100-тысячным войском подошел он к этому городу. Царские войска поставили кругом города валы и батареи, установили на них тяжелые пушки и мортиры и начали громить город. Но донцы, ходившие не раз под Азов, видали, как нужно строить и оборонять крепости. Смышленым казачьим взглядом Корела скоро увидал, что не устоять деревянным стенам крепости против артиллерийского огня Мстиславского, и сейчас же снарядил казаков на работы. Казаки и солдаты Акинфиева по ночам копали рвы, насыпали валы и окружали крепость высокой земляной насыпью. В ней донской атаман приказал поделать землянки, насыпал поперечные валы (траверсы), мало того, стал делать валы и впереди главного вала, подаваться земляными работами навстречу врагу и тревожить его в его траншеях.

4000 донцов храбро держались против 100-тысячного войска. Осада затягивалась. Наконец Мстиславскому удалось зажечь деревянный город. Казаки бросились тушить его, царские дружины заняли было земляные валы, но и в них была измена. Неизвестно по чьему приказу, они вдруг были сведены с валов, казаки снова заняли их место, и осада продолжалась…

Тяжело было донцам, стоявшим за Лжедимитрия, но еще тяжелее было царскому войску. Донцы верили в то, что служат настоящему государю, они не сознавали своей ошибки, верили правоте своего дела и им легко было умирать. Не то было у Мстиславского. Там все колебались. Никто не знал, кто истинный царь. Борис, который венчался в Москве царским венцом, или Лжедимитрий, который называет себя настоящим сыном Иоанновым.

И оттого не могли царские войска сражаться спокойно, оттого болезни и колебания губили их стан. 13 апреля 1605 года в Москве скончался царь Борис. Москва спокойно присягнула сыну его Феодору, но в стане русских войск, стоявших под Кромами, присягу дали неохотно. Новые воеводы, прибывшие на смену Мстиславскому, изменили Феодору, признали Лжедимитрия своим царем, и отсидевшийся в Кромах донской атаман отпер перед ними двери, как перед друзьями.

Царь Феодор, совсем еще мальчик, и мать его царица Мария Годунова – были убиты в Москве. 20 июня 1605 года самозванец торжественно вступил в столицу Московского царства. Вошли с ним в Москву и донские казаки, остававшиеся все время верными ему и считавшие его настоящим государем.

Около года Григорий Отрепьев – он же и Лжедимитрий – был царем на Руси. Сначала он был милостив и справедлив к народу, щедро наградил казаков и солдат, бывших с ним, но вскоре стал окружать себя поляками. К нему явилась его невеста, польская княжна Марина Мнишек, а с ней и польские ксендзы и паны. С русскими стали обращаться жестоко и гордо.

В народе пронесся слух, что русских будут крестить в католическую веру… Народ московский возмутился и под предводительством любимого своего боярина Василия Шуйского, 17 мая 1606 года, ворвался во дворец и растерзал Лжедимитрия.

Царем Московским народом был избран князь Василий Иванович Шуйский.

Можно ли обвинять донцов в их ошибке? Они служили верою и правдою Лжедимитрию потому, что для них он был не Лжедимитрий, а царь Дмитрий Иоаннович. Он был для них настоящий государь. Они не бросились к нему по первому призыву, но подробно разведали раньше о нем. Они увидели, что Лжедимитрию отдавали должную честь и паны, и вельможи, и сам король Польский смотрел на него как на равного. Могли ли они, простые люди, честные и прямые, как истинные воины, догадаться, что это обман? Притом же Димитрий их обласкал и принял как честных людей, а из Москвы в это время нехорошие шли вести: «теперь, – говорили проезжие люди, – везде казаков сыскивают, вешают и побивают». И казакам не верилось, чтобы царь истинный так наказывал казаков за их верную службу. И все-таки донцы еще колебались. Но когда Хрущов, знатный московский боярин, засвидетельствовал перед ними, что Лжедимитрий настоящий природный государь – все сомнения их кончились. Они присягнули Дмитрию, как сыну Иоаннову. Когда же увидали они его во главе войска, молодого, ловкого наездника, хорошего стрелка, смелого и доброго, они полюбили его и как начальника. Горячо сражаясь за Лжедимитрия, казаки показали, как умеют они воевать за своего государя, а государем своим в то тяжелое, смутное время они почитали, и не без основания, – Дмитрия Иоанновича, а не Бориса Годунова.

У царя Иоанна IV, кроме сына Феодора, был еще сын Дмитрий. Он, вместе со своею матерью, Мариею Нагой, был в опале и жил в маленьком городке Угличе. Когда царем Московским сделался Феодор Иоаннович, он хотел вернуть брата в Москву. Но… совершенно неожиданно пришло известие, что Дмитрий, который был тогда маленьким мальчиком, в припадке падучей болезни закололся. Младенца Дмитрия похоронили, окровавленную рубашечку его привезли в Москву, и, казалось, дело это так и должно было бы кончиться.

Но вскоре в народе стала ходить молва, что царевич Дмитрий не закололся, а что его убили по приказу Бориса Годунова. В те далекие времена ни газет, ни книг, ни печатных известий не было. Да и печатать книги на Руси еще не умели. Книги были только рукописные. Это были списки Евангелия, жития святых, Библия, Псалтырь, книги церковно-служебные. Книги стоили очень дорого. Много труда надо было положить, чтобы переписать книгу. Бывали еще летописи, где записывались события в Московском царстве, какая и где война была, был голод или урожай, и где и когда был пожар. Но и эти летописи писались в монастырях и иметь их могли только очень богатые люди. Народ же по маленьким городкам и деревням узнавал о том, что делается на белом свете, только из рассказов прохожих да проезжих людей. Остановится такой прохожий человек в избе на ночлег и рассказывает, что и где он слыхал. А его рассказ передадут другим, да мало того, что передадут, еще и приукрасят своими вымыслами, часто и совсем переврут его.

Вид Троице-Сергиевой лавры

Таким образом, в начале 1604 года стал ходить в народе слух о том, что сын Иоанна IV и природный, законный наследник царского Московского престола не закололся и не убит, – все это россказни бояр да Годунова, – а жив. Говорили, что, вместо подлинного царевича, убили другого мальчика, а Дмитрия спасли и увезли в Литву, там он вырос и скоро явится в Московское государство и потребует отчета от Годунова. Передавали это тайно, запершись в избе, по секрету: боялись Годунова, – но, известно, чем больше тайна, чем больше секрет, тем охотнее об этом болтают люди и тем скорее это становится известным.

Годунова на Руси не любили. При царе Феодоре Иоанновиче, но по его уговору, прикрепили крестьян к земле и уничтожили свободу перехода от одного помещика к другому, при Борисе в Москве был голод и люди умирали от недостатка хлеба. Пожар истребил Москву. Конечно, все это было не виной Годунова, напротив, Годунов помогал пострадавшим от голода и огня, но народ во всем обвинил Годунова и охотно поверил сказке о том, что царевич Дмитрий жив.

Дошла эта сказка и до Дона. И туда приходившие из русской земли люди принесли таинственную молву народную о подмене в Угличе младенца и о том, что природный государь жив и скоро придет в Москву. И на Дону этому поверили. Там тоже не любили Годунова. Хотя грамота, воспрещавшая казакам ходить под Азов, и была писана царем Феодором Иоанновичем, но и на Дону знали, что составлял и задумывал ее всесильный Годунов. Недовольны были казаки на Годунова и за то, что он запретил казакам продавать в России добычу и построил на Дону городок-заставу, Царев-Борисов на р. Донце, чтобы не пускать донцов на Русь. От нового же молодого царя ожидали только милостей…

Этими слухами воспользовались наглые люди. Они добыли молодого человека, Григория Отрепьева, годами подходившего к возрасту убиенного Дмитрия, тайно отправили его в Литву и выдали там за подлинного сына царя Иоанна IV. Явился ложный царевич-Лжедимитрий, явился самозванец. В нем принял участие исконный враг Московского царства, король польский Сигизмунд. Лжедимитрия окружили католические священники и монахи-иезуиты, мечтавшие обратить всю православную Русь, при помощи самозванца, в польскую, католическую веру. Поляки обещали Лжедимитрию поддержку войском, и 15 августа 1604 года Лжедимитрий тронулся на Москву.

Еще раньше Лжедимитрий послал на Дон литвина Свирского со своей грамотой. В грамоте этой Самозванец писал, что он – сын царя Белого, которому «вы, казаки, вольные христианские рыцари, присягнули в верности»; самозванец звал донцов «свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова»…

Как было разобраться казакам в таком темном деле? Писал им такие же грамоты и Борис Годунов. Кому верить? Помутилась вся Русская земля, замутился и тихий Дон. Решили, по случаю приезда Свирского, собрать войсковой круг и на нем обсудить, где правда.

Круг порешил: послать выборных на разведку, и указал на атаманов: Андрея Корела и Филата Межакова. Живо снарядились атаманы в далекий путь и поехали посмотреть, подлинно ли самозванец – царский сын, и на чьей стороне правда. Донские атаманы были приветливо приняты поляками в стане Лжедимитрия. Все им понравилось у поляков, и хорошие кони, и отличное оружие, и парчевые и шелковые наряды. Всюду видели они богатство и блеск. А когда вышел к ним Лжедимитрий, окруженный знатными польскими панами и вельможами, вышел в золотой одежде, с конвоем из блестяще одетых в золотые доспехи молодых людей, атаманы донские поверили, что он подлинно, точно их природный сын государев.

С такой вестью прибыли они и на Дон.

Внимательно слушали их рассказ на кругу казаки. Многим в приглашении Лжедимитрия виделось славное дело: защита царя русского: другим хотелось похода, добычи. И когда объявили Корел и Межаков, что казаков зовет истинный государь, многие собрались в поход. Вся «голытьба» заволновалась. Добыли коней, добыли оружие и пошли с атаманами в Литву к городку Самбору, где собиралось ополчение Лжедимитрия.

Когда царь Борис Годунов узнал об этом, он послал на Дон дворянина Хрущова для того, чтобы отговорить казаков от помощи самозванцу. Но казаки не поверили Хрущову. Они заковали его и повезли в Сокольники, где в то время находился со своим войском самозванец. 3-го сентября 1604 года они прибыли с ним к палатке Лжедимитрия. Увидев самозванца, Хрущов залился слезами, упал на колени и воскликнул:

– Вижу Иоанна в лице твоем: я твой слуга навеки…

Никто из казаков не видал Иоанна, и потому свидетельство дворянина русского укрепило их в том, что они делают правое дело, и они, с полной готовностью умереть за Лжедимитрия, пошли с ним на Русь. Тогда же послали они на Дон гонцов сзывать еще людей на защиту истинного царя Московского.

Пестрый и буйный был стан Лжедимитрия. И это нравилось казакам. Поляки, литовцы, беглые русские крестьяне, запорожские казаки, татары, попы православные, польские священники, или ксендзы, все это гуляло и браталось с донскими казаками, играло в зернь, шумело, пело песни, ссорилось и мирилось. По душе была такая жизнь гулебщикам-казакам. То, что царь Борис собирает громадное войско, что впереди всех ожидает кровавый бой, их не пугало. На то и родились они казаками, чтобы смерти не бояться.

Первая битва Лжедимитрия с царскими войсками произошла 21 января 1605 года у села Добрынич. Царским войском командовал воевода Мстиславский. Донцы в этой битве участия не принимали. Царское войско, опрокинутое сначала польской конницей и запорожскими казаками, скоро устроилось и встретило полки самозванца залпом из 12 000 ружей. Запорожская конница отступила, оставив без помощи свою пехоту, и пехота запорожцев вся была истреблена.

Победа Мстиславского с царскими войсками была полная. Лжедимитрий на раненном в ногу коне бежал и едва не попался в плен. Полки его разбегались, казалось, дело самозванца было проиграно. Но в это время к нему на подмогу явилось 4000 донских казаков, прибывших с Дона, чтобы постоять за настоящего государя. Это была громадная сила, и самозванец начал новое наступление к Москве.

Донцы, в числе 4000 человек, под начальством атамана Андрея Корелы, и небольшая русская дружина Григория Акинфиева заняли город Кромы. Царский воевода Мстиславский, считавший самой опасной силой в стане самозванца донцов, решял взять Кромы. С огромным, 100-тысячным войском подошел он к этому городу. Царские войска поставили кругом города валы и батареи, установили на них тяжелые пушки и мортиры и начали громить город. Но донцы, ходившие не раз под Азов, видали, как нужно строить и оборонять крепости. Смышленым казачьим взглядом Корела скоро увидал, что не устоять деревянным стенам крепости против артиллерийского огня Мстиславского, и сейчас же снарядил казаков на работы. Казаки и солдаты Акинфиева по ночам копали рвы, насыпали валы и окружали крепость высокой земляной насыпью. В ней донской атаман приказал поделать землянки, насыпал поперечные валы (траверсы), мало того, стал делать валы и впереди главного вала, подаваться земляными работами навстречу врагу и тревожить его в его траншеях.

4000 донцов храбро держались против 100-тысячного войска. Осада затягивалась. Наконец Мстиславскому удалось зажечь деревянный город. Казаки бросились тушить его, царские дружины заняли было земляные валы, но и в них была измена. Неизвестно по чьему приказу, они вдруг были сведены с валов, казаки снова заняли их место, и осада продолжалась…

Тяжело было донцам, стоявшим за Лжедимитрия, но еще тяжелее было царскому войску. Донцы верили в то, что служат настоящему государю, они не сознавали своей ошибки, верили правоте своего дела и им легко было умирать. Не то было у Мстиславского. Там все колебались. Никто не знал, кто истинный царь. Борис, который венчался в Москве царским венцом, или Лжедимитрий, который называет себя настоящим сыном Иоанновым.

И оттого не могли царские войска сражаться спокойно, оттого болезни и колебания губили их стан. 13 апреля 1605 года в Москве скончался царь Борис. Москва спокойно присягнула сыну его Феодору, но в стане русских войск, стоявших под Кромами, присягу дали неохотно. Новые воеводы, прибывшие на смену Мстиславскому, изменили Феодору, признали Лжедимитрия своим царем, и отсидевшийся в Кромах донской атаман отпер перед ними двери, как перед друзьями.

Царь Феодор, совсем еще мальчик, и мать его царица Мария Годунова – были убиты в Москве. 20 июня 1605 года самозванец торжественно вступил в столицу Московского царства. Вошли с ним в Москву и донские казаки, остававшиеся все время верными ему и считавшие его настоящим государем.

Около года Григорий Отрепьев – он же и Лжедимитрий – был царем на Руси. Сначала он был милостив и справедлив к народу, щедро наградил казаков и солдат, бывших с ним, но вскоре стал окружать себя поляками. К нему явилась его невеста, польская княжна Марина Мнишек, а с ней и польские ксендзы и паны. С русскими стали обращаться жестоко и гордо.

В народе пронесся слух, что русских будут крестить в католическую веру… Народ московский возмутился и под предводительством любимого своего боярина Василия Шуйского, 17 мая 1606 года, ворвался во дворец и растерзал Лжедимитрия.

Царем Московским народом был избран князь Василий Иванович Шуйский.

Можно ли обвинять донцов в их ошибке? Они служили верою и правдою Лжедимитрию потому, что для них он был не Лжедимитрий, а царь Дмитрий Иоаннович. Он был для них настоящий государь. Они не бросились к нему по первому призыву, но подробно разведали раньше о нем. Они увидели, что Лжедимитрию отдавали должную честь и паны, и вельможи, и сам король Польский смотрел на него как на равного. Могли ли они, простые люди, честные и прямые, как истинные воины, догадаться, что это обман? Притом же Димитрий их обласкал и принял как честных людей, а из Москвы в это время нехорошие шли вести: «теперь, – говорили проезжие люди, – везде казаков сыскивают, вешают и побивают». И казакам не верилось, чтобы царь истинный так наказывал казаков за их верную службу. И все-таки донцы еще колебались. Но когда Хрущов, знатный московский боярин, засвидетельствовал перед ними, что Лжедимитрий настоящий природный государь – все сомнения их кончились. Они присягнули Дмитрию, как сыну Иоаннову. Когда же увидали они его во главе войска, молодого, ловкого наездника, хорошего стрелка, смелого и доброго, они полюбили его и как начальника. Горячо сражаясь за Лжедимитрия, казаки показали, как умеют они воевать за своего государя, а государем своим в то тяжелое, смутное время они почитали, и не без основания, – Дмитрия Иоанновича, а не Бориса Годунова.

10. Смутное время на Руси. Донцы с атаманом Епифанцем на службе у второго самозванца

Донские казаки недолго оставались в Москве. Большая часть их, вместе с атаманом Корелой, получившие еще от Лжедимитрия хорошую награду за мужество, отправилась обратно на Дон охранять свои вольные юрты от азовцев, крымцев и ногайцев. Осталось человек 500 настоящих гулебщиков, казаков голутвенных, с атаманами Межаковым, Епифанцем, Коломной, Романовым и Козловым. Они жили около Москвы в своем казачьем стане, проживая полученное жалованье, чуя своим разведчичьим чутьем, что тут, под самой Москвой, теперь опаснее, чем под Азовом, что Русь замутилась окончательно. Под самой Москвой бродили отряды поляков, стоял большой стан запорожских казаков и, хотя войны Москва ни с кем не вела, – всюду были ратные люди, всюду шумели и волновались вооруженные толпы народа.

Народ был празден. В это смутное время мало кто занимался обработкой полей. Боялись прихода неприятеля, боялись, что солдаты отберут и потопчут поля. От праздности, от голода – целые шайки крестьян бродили под Москвой, занимаясь воровством, а при случае и грабежами. Страшно было жить на Руси. Но этато напряженная, опасная жизнь и нравилась донцам, в ней они были как рыба в воде.

Царь Шуйский не мог навести порядок на Русской земле. Он был слаб. Главное же, ему не на кого было положиться. Кругом была измена. Бояре завидовали ему, подкапывались под него, готовили новый мятеж.

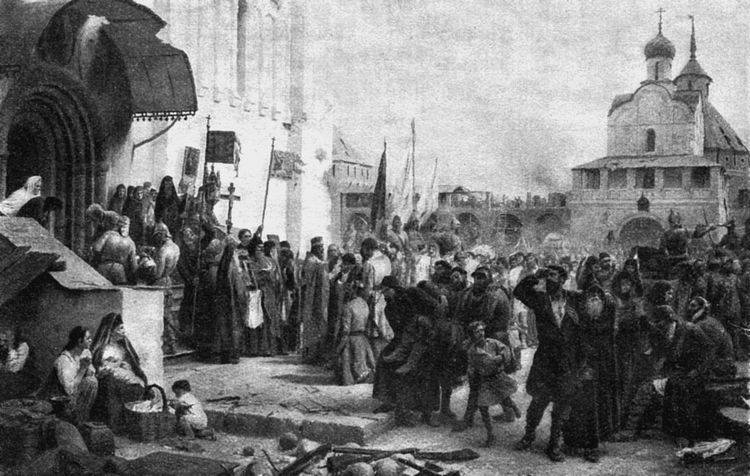

Защита Троице-Сергиевой лавры от поляков в 1611 году

Уже 17 мая 1606 года в народе появились новые, нелепые слухи. Боярин князь Григорий Шаховской стал распускать слух о том, что царь Дмитрий жив, что в Москве убили не его, а какого-то немца, и что он укрывается пока, готовит силы, чтобы свергнуть царя Василия. Нашли и человека, похожего на Лжедимитрия. Вокруг него собрались вооруженные толпы беглых крестьян, поляки, примкнули к ним и некоторые отряды запорожских казаков. Так появился на Руси второй самозванец – Лжедимитрий II. Снова начались бои и осады городов русских русскими же войсками. Не довольствуясь одним самозванцем, в взбунтовавшихся толпах выдумали еще и третьего – Лжепетра, рассказывая о том, что будто бы у царя Феодора Иоанновича был сын Петр. Каждая шайка выставляла своего самозванца. Беглые крестьяне, городская голытьба, воры и мошенники составляли шайки, выбирали себе предводителя и грабили усадьбы, жгли деревни, сжигали хлеба. В минуту опасности они являлись к какому-либо из самозванцев и становились в ряды его дружин, называя себя казаками.

Но какие же это были казаки?

Настоящие казаки ожидали прояснения в этом смутном деле. Первые же слухи о появлении Лжедимитрия II их взволновали. Ведь они ему присягали, они считали его прирожденным государем, они любили его, как своего царя! – значит, они должны были бы и умереть за него. Но так же, как и первый раз, они не торопились идти по первому слуху. Они послали разведать, что за новый Димитрий появился на Руси. Теперь это было легче сделать. Большинство казаков видело и знало Димитрия. Разведчики вернулись с неутешительными вестями. Они не видели Димитрия. Он скрывался где-то в Литве, он не появлялся к своим войскам, за него воевали и управляли князья и воеводы. Это не походило на Лжедимитрия. Тот был храбр. И казаки решили выжидать, что будет дальше. Их сманивали богатыми дарами, прельщали большим жалованьем – они ждали, где будет правда. И только тогда, когда польские войска, воевавшие от имени самозванца под начальством гетмана Рожинского, подошли к самой Москве и укрепились в Тушине, часть донцов, увлеченных атаманом Епифанцем, явилась к нему и обещала участвовать в осаде Троице-Сергиевой лавры.

Но, давши это обещание, казаки были неискренни. Им, настоящим русским людям, трудно было быть заодно с поляками. Рука не поднималась бросать ядра в стены, за которыми сверкали православные кресты и хранились мощи преподобного Сергия, весьма чтимого донскими казаками. Совесть мучила донцов. Тревожили их сонные видения.

Одному из казаков явился ночью св. Сергий и говорил ему: «Не даст вам Бог жезла на жребий свой».

Он рассказал про это видение товарищам, и призадумались донцы. Доложили о видении атаману. Епифанец отправился к польским воеводам Сапеге и Лисовскому и рассказал им о смущении своих товарищей.

– Эти знамения, – сказал донской атаман, – не на добро нам: будет великая гибель!

Польские паны сочли Епифанца человеком опасным, могущим погубить все дело, и решили убить его. Но донцы узнали об этом. Страшное возмущение произошло в их стане. Живо собрались они при оружии на круг, вынесли иконы, помолились и все, как один, поклялись преподобным Сергию и Николаю – «не делать зла царствующему городу Москве и стоять с православными заодно на иноверных». В ту же ночь поседлали они коней и пошли из стана польского на юг, к себе, на Дон. Поляки сейчас же снарядили за ними погоню из литовской конницы. Литовцы догнали донцов на р. Клязьме у деревни Вохны. Начались переговоры. Литовцы увещевали донцов вернуться к полякам и продолжать осаду монастыря, но казаки были непреклонны. Литовцы хотели взять донцов силою, но казаки не дались и спокойно вернулись на Дон, в свой Смагин юрт.

С уходом донцов легче стало монастырю. Иноки лавры составили об этом писание и отметили на память потомству глубокое усердие донцов к вере.

Народ был празден. В это смутное время мало кто занимался обработкой полей. Боялись прихода неприятеля, боялись, что солдаты отберут и потопчут поля. От праздности, от голода – целые шайки крестьян бродили под Москвой, занимаясь воровством, а при случае и грабежами. Страшно было жить на Руси. Но этато напряженная, опасная жизнь и нравилась донцам, в ней они были как рыба в воде.

Царь Шуйский не мог навести порядок на Русской земле. Он был слаб. Главное же, ему не на кого было положиться. Кругом была измена. Бояре завидовали ему, подкапывались под него, готовили новый мятеж.

Защита Троице-Сергиевой лавры от поляков в 1611 году

Уже 17 мая 1606 года в народе появились новые, нелепые слухи. Боярин князь Григорий Шаховской стал распускать слух о том, что царь Дмитрий жив, что в Москве убили не его, а какого-то немца, и что он укрывается пока, готовит силы, чтобы свергнуть царя Василия. Нашли и человека, похожего на Лжедимитрия. Вокруг него собрались вооруженные толпы беглых крестьян, поляки, примкнули к ним и некоторые отряды запорожских казаков. Так появился на Руси второй самозванец – Лжедимитрий II. Снова начались бои и осады городов русских русскими же войсками. Не довольствуясь одним самозванцем, в взбунтовавшихся толпах выдумали еще и третьего – Лжепетра, рассказывая о том, что будто бы у царя Феодора Иоанновича был сын Петр. Каждая шайка выставляла своего самозванца. Беглые крестьяне, городская голытьба, воры и мошенники составляли шайки, выбирали себе предводителя и грабили усадьбы, жгли деревни, сжигали хлеба. В минуту опасности они являлись к какому-либо из самозванцев и становились в ряды его дружин, называя себя казаками.

Но какие же это были казаки?

Настоящие казаки ожидали прояснения в этом смутном деле. Первые же слухи о появлении Лжедимитрия II их взволновали. Ведь они ему присягали, они считали его прирожденным государем, они любили его, как своего царя! – значит, они должны были бы и умереть за него. Но так же, как и первый раз, они не торопились идти по первому слуху. Они послали разведать, что за новый Димитрий появился на Руси. Теперь это было легче сделать. Большинство казаков видело и знало Димитрия. Разведчики вернулись с неутешительными вестями. Они не видели Димитрия. Он скрывался где-то в Литве, он не появлялся к своим войскам, за него воевали и управляли князья и воеводы. Это не походило на Лжедимитрия. Тот был храбр. И казаки решили выжидать, что будет дальше. Их сманивали богатыми дарами, прельщали большим жалованьем – они ждали, где будет правда. И только тогда, когда польские войска, воевавшие от имени самозванца под начальством гетмана Рожинского, подошли к самой Москве и укрепились в Тушине, часть донцов, увлеченных атаманом Епифанцем, явилась к нему и обещала участвовать в осаде Троице-Сергиевой лавры.

Но, давши это обещание, казаки были неискренни. Им, настоящим русским людям, трудно было быть заодно с поляками. Рука не поднималась бросать ядра в стены, за которыми сверкали православные кресты и хранились мощи преподобного Сергия, весьма чтимого донскими казаками. Совесть мучила донцов. Тревожили их сонные видения.

Одному из казаков явился ночью св. Сергий и говорил ему: «Не даст вам Бог жезла на жребий свой».

Он рассказал про это видение товарищам, и призадумались донцы. Доложили о видении атаману. Епифанец отправился к польским воеводам Сапеге и Лисовскому и рассказал им о смущении своих товарищей.

– Эти знамения, – сказал донской атаман, – не на добро нам: будет великая гибель!

Польские паны сочли Епифанца человеком опасным, могущим погубить все дело, и решили убить его. Но донцы узнали об этом. Страшное возмущение произошло в их стане. Живо собрались они при оружии на круг, вынесли иконы, помолились и все, как один, поклялись преподобным Сергию и Николаю – «не делать зла царствующему городу Москве и стоять с православными заодно на иноверных». В ту же ночь поседлали они коней и пошли из стана польского на юг, к себе, на Дон. Поляки сейчас же снарядили за ними погоню из литовской конницы. Литовцы догнали донцов на р. Клязьме у деревни Вохны. Начались переговоры. Литовцы увещевали донцов вернуться к полякам и продолжать осаду монастыря, но казаки были непреклонны. Литовцы хотели взять донцов силою, но казаки не дались и спокойно вернулись на Дон, в свой Смагин юрт.

С уходом донцов легче стало монастырю. Иноки лавры составили об этом писание и отметили на память потомству глубокое усердие донцов к вере.

11. Смутное время на Руси. Донцы прогоняют поляков из Москвы. Избрание на царство царя Михаила Федоровича

Атаман Межаков с остальными донцами, не увлекшимися соблазнами Сапеги и Лисовского, оставался в бездеятельности. Во Лжедимитрия II не верилось, царь же Василий Шуйский возбудил казаков против себя тем, что преследовал казаков, считая и донцов заодно с ворами и беглыми крестьянами.

10 декабря 1610 года Лжедимитрий II был убит, и всякие сомнения у казаков должны были исчезнуть.

Спасать уже приходилось не царей, которых было двое и которые воевали один против другого, а нужно было думать о спасении Руси православной от поляков. Польские полки короля Сигизмунда занимали все города русские к западу от Москвы, сам король с большим войском шел в Москву, намереваясь посадить на престол Московских государей своего сына, королевича Владислава.

В эту пору порабощения Руси поляками и жидами, когда все русское угнеталось, давилось и топталось в грязь, когда над русскими людьми смеялись, а сами русские легкомысленно вставали друг на друга, помогая врагам, в эту пору нищеты и несчастья, со страшной силой вспыхнул на Руси патриотизм, то чувство сильной, все превозмогающей любви к родине, которое таится в груди каждого человека и составляет самое святое и драгоценное его души. Не зря говорится: чем ночь темней – тем ярче звезды… Чем тяжелее было русским людям в это ужасное время смуты, тем на большее самопожертвование оказались они способны. Из Троице-Сергиевой лавры на Русь шли воззвания о помощи. Монах Авраамий Палицын красноречиво описывал бедствия Русской земли:

«Отечество, – писал он, – терзали более свои, нежели иноземцы: наставниками и предводителями ляхов были наши изменники. С оружием в руках ляхи только глядели на безумное междоусобие и смеялись. Оберегая их в опасности превосходным числом своим, русские умирали за тех, которые обходились с ними как с рабами. Вся добыча принадлежала ляхам и, избирая себе лучших юношей и девиц, они отдавали на выкуп ближним и снова отнимали их… Многие гибли уже не за отечество, а за свои семейства: муж за жену, брат за сестру, отец за дочь. Милосердие исчезло: верные царю люди, взятые в плен, иногда находили в ляхах жалость и уважение; но русские изменники, считая их противниками царя Тушинского (Лжедимитрия), подвергали жестокой смерти: кидали в реки, расстреливали из луков, перед родителями жгли детей, носили их головы на саблях и копьях, младенцев разбивали о камни. Смотря на это, сами ляхи содрогались и говорили: что же будет нам от россиян, когда они и друг друга губят с такой лютостью. В этом омрачении умов все хотели быть выше своего звания: рабы – господами, чернь – дворянством, дворяне – вельможами. Не только простые простых, но и знатные знатных обольщали изменой. Вместе с отечеством гибла и церковь: храмы были разоряемы: скот и псы жили в алтарях, воздухами и пеленами украшали коней, из чаш со Св. Дарами пили, на дискос клали мясо, на иконах играли в кости… Священников и иноков жгли огнем, допытываясь сокровищ. Города пустели. Могилы, как горы, везде возвышались. Граждане и земледельцы укрывались в дебрях, в лесах или болотах. Грабители, чего не могли взять с собою, сожигали дома и все, превращая Россию в пустыню!»

Князь Пожарский в битве под Москвой. 1611 г.

По всем городам читали эту печальную повесть. И со слезами на глазах говорили русские люди: да, это правда! И вот, из среды русских людей выдвинулись сильные духом граждане. Нижегородский купец Козьма Минин собирал пожертвования на устройство сильной рати, чтобы изгнать поляков. Во главе этого нового ополчения становился старый, но искусный воевода князь Дмитрий Пожарский. Царю Василию и Москве шло на помощь одушевленное любовью к родине войско.

В Рязани против Сигизмунда и поляков восстал дворянин Прокопий Ляпунов. Его пылкие, страстные речи увлекли донцов, и Межаков с казаками примкнул к его ополчению и стал уже не за царя, про которого он не знал, кто истинный царь, а за Русь и за веру православную. Свое содействие Ляпунову в спасении Руси предложили и бывшие изменники, сторонники Лжедимитрия, Заруцкий и Трубецкой, бывшие начальниками всякой московской сволочи и беглых людей и называвшие себя «казацкими» атаманами. И Ляпунов, горячий и честный, принял и их в свое войско.

В начале марта 1611 года Ляпунов уже шел к Москве. В Москве стояли поляки. По всем углам, площадям и улицам были расставлены сильные конские отряды. Народ был возбужден. Поляки опасались открытого бунта в самой Москве. И, действительно, 19 марта поляки начали избивать москвичей сначала в Китай-городе, в торговых рядах. Из Китай-города они пошли к Тверским воротам и здесь разыгралась жестокая битва в улицах Москвы. Народу, стрельцам и ополчению князя Пожарского удалось загнать поляков обратно в Кремль, но подожженная ими Москва горела в разных местах. Три дня длился пожар, и большая часть Москвы выгорела…

И в стане Прокопия Ляпунова было неблагополучно. И это неблагополучие больше всего чувствовали казаки. Свободные, вольные у себя дома, казаки на походе сковывали себя железной дисциплиной. В дисциплине, в порядке, в беспрекословном подчинении воле атамана они видели главный залог успеха, чуяли победу. В отряде же Ляпунова не было дисциплины. Воеводы его не слушались, каждый делал что хотел, чернь и беглые крестьяне, самовольно называвшие себя казаками, пьянствовали и бесчинствовали. Они тянули к своему вождю, Заруцкому, которого называли атаманом. Ляпунов пытался ввести порядок в этой дикой и пьяной толпе, которая окружала Заруцкого. Однажды двадцать негодяев Заруцкого, именовавших себя казаками, были пойманы на месте преступления, в грабеже крестьянского имущества. Ляпунов приказал казнить их по казачьему обычаю: в куль, да в воду. Во всем стане казачьем поднялась тревога. Полки Заруцкого схватили оружие и кинулись частью к ставке Ляпунова, частью в Донской лагерь.

Живо собрались донцы в круг. Атаманы Заруцкого с волнением стали передавать донцам будто бы изданный Ляпуновым приказ: перевешать всех казаков.

– Так и указал, – кричали они: – где поймают казака – бить и топить. Идите под Заруцкого или Трубецкого!

В это время прибежали и еще люди и сообщили, что Ляпунов убит чернью Заруцкого, и что теперь войском будет командовать Трубецкой.

Межаков с товарищами согласились стать под начало Трубецкого и Заруцкого.

10 декабря 1610 года Лжедимитрий II был убит, и всякие сомнения у казаков должны были исчезнуть.

Спасать уже приходилось не царей, которых было двое и которые воевали один против другого, а нужно было думать о спасении Руси православной от поляков. Польские полки короля Сигизмунда занимали все города русские к западу от Москвы, сам король с большим войском шел в Москву, намереваясь посадить на престол Московских государей своего сына, королевича Владислава.

В эту пору порабощения Руси поляками и жидами, когда все русское угнеталось, давилось и топталось в грязь, когда над русскими людьми смеялись, а сами русские легкомысленно вставали друг на друга, помогая врагам, в эту пору нищеты и несчастья, со страшной силой вспыхнул на Руси патриотизм, то чувство сильной, все превозмогающей любви к родине, которое таится в груди каждого человека и составляет самое святое и драгоценное его души. Не зря говорится: чем ночь темней – тем ярче звезды… Чем тяжелее было русским людям в это ужасное время смуты, тем на большее самопожертвование оказались они способны. Из Троице-Сергиевой лавры на Русь шли воззвания о помощи. Монах Авраамий Палицын красноречиво описывал бедствия Русской земли:

«Отечество, – писал он, – терзали более свои, нежели иноземцы: наставниками и предводителями ляхов были наши изменники. С оружием в руках ляхи только глядели на безумное междоусобие и смеялись. Оберегая их в опасности превосходным числом своим, русские умирали за тех, которые обходились с ними как с рабами. Вся добыча принадлежала ляхам и, избирая себе лучших юношей и девиц, они отдавали на выкуп ближним и снова отнимали их… Многие гибли уже не за отечество, а за свои семейства: муж за жену, брат за сестру, отец за дочь. Милосердие исчезло: верные царю люди, взятые в плен, иногда находили в ляхах жалость и уважение; но русские изменники, считая их противниками царя Тушинского (Лжедимитрия), подвергали жестокой смерти: кидали в реки, расстреливали из луков, перед родителями жгли детей, носили их головы на саблях и копьях, младенцев разбивали о камни. Смотря на это, сами ляхи содрогались и говорили: что же будет нам от россиян, когда они и друг друга губят с такой лютостью. В этом омрачении умов все хотели быть выше своего звания: рабы – господами, чернь – дворянством, дворяне – вельможами. Не только простые простых, но и знатные знатных обольщали изменой. Вместе с отечеством гибла и церковь: храмы были разоряемы: скот и псы жили в алтарях, воздухами и пеленами украшали коней, из чаш со Св. Дарами пили, на дискос клали мясо, на иконах играли в кости… Священников и иноков жгли огнем, допытываясь сокровищ. Города пустели. Могилы, как горы, везде возвышались. Граждане и земледельцы укрывались в дебрях, в лесах или болотах. Грабители, чего не могли взять с собою, сожигали дома и все, превращая Россию в пустыню!»

Князь Пожарский в битве под Москвой. 1611 г.

По всем городам читали эту печальную повесть. И со слезами на глазах говорили русские люди: да, это правда! И вот, из среды русских людей выдвинулись сильные духом граждане. Нижегородский купец Козьма Минин собирал пожертвования на устройство сильной рати, чтобы изгнать поляков. Во главе этого нового ополчения становился старый, но искусный воевода князь Дмитрий Пожарский. Царю Василию и Москве шло на помощь одушевленное любовью к родине войско.

В Рязани против Сигизмунда и поляков восстал дворянин Прокопий Ляпунов. Его пылкие, страстные речи увлекли донцов, и Межаков с казаками примкнул к его ополчению и стал уже не за царя, про которого он не знал, кто истинный царь, а за Русь и за веру православную. Свое содействие Ляпунову в спасении Руси предложили и бывшие изменники, сторонники Лжедимитрия, Заруцкий и Трубецкой, бывшие начальниками всякой московской сволочи и беглых людей и называвшие себя «казацкими» атаманами. И Ляпунов, горячий и честный, принял и их в свое войско.

В начале марта 1611 года Ляпунов уже шел к Москве. В Москве стояли поляки. По всем углам, площадям и улицам были расставлены сильные конские отряды. Народ был возбужден. Поляки опасались открытого бунта в самой Москве. И, действительно, 19 марта поляки начали избивать москвичей сначала в Китай-городе, в торговых рядах. Из Китай-города они пошли к Тверским воротам и здесь разыгралась жестокая битва в улицах Москвы. Народу, стрельцам и ополчению князя Пожарского удалось загнать поляков обратно в Кремль, но подожженная ими Москва горела в разных местах. Три дня длился пожар, и большая часть Москвы выгорела…

И в стане Прокопия Ляпунова было неблагополучно. И это неблагополучие больше всего чувствовали казаки. Свободные, вольные у себя дома, казаки на походе сковывали себя железной дисциплиной. В дисциплине, в порядке, в беспрекословном подчинении воле атамана они видели главный залог успеха, чуяли победу. В отряде же Ляпунова не было дисциплины. Воеводы его не слушались, каждый делал что хотел, чернь и беглые крестьяне, самовольно называвшие себя казаками, пьянствовали и бесчинствовали. Они тянули к своему вождю, Заруцкому, которого называли атаманом. Ляпунов пытался ввести порядок в этой дикой и пьяной толпе, которая окружала Заруцкого. Однажды двадцать негодяев Заруцкого, именовавших себя казаками, были пойманы на месте преступления, в грабеже крестьянского имущества. Ляпунов приказал казнить их по казачьему обычаю: в куль, да в воду. Во всем стане казачьем поднялась тревога. Полки Заруцкого схватили оружие и кинулись частью к ставке Ляпунова, частью в Донской лагерь.

Живо собрались донцы в круг. Атаманы Заруцкого с волнением стали передавать донцам будто бы изданный Ляпуновым приказ: перевешать всех казаков.

– Так и указал, – кричали они: – где поймают казака – бить и топить. Идите под Заруцкого или Трубецкого!

В это время прибежали и еще люди и сообщили, что Ляпунов убит чернью Заруцкого, и что теперь войском будет командовать Трубецкой.

Межаков с товарищами согласились стать под начало Трубецкого и Заруцкого.