Страница:

В каждой станице был свой день для выбора атамана.

В Верхне-Курмоярской станице, например, выборы бывали в Богоявление, в Есауловской – в четверг на Масленице, и т. д. В день выборов, после утрени, вся станица скликалась в станичную избу. Атаман вставал, молился перед иконами, кланялся на все стороны и говорил:

– Простите, атаманы молодцы, в чем кому согрешил!

Станица отвечала:

– Благодарим, Зиновий Михайлович, что потрудился.

Атаман клал шапку на стол, поверх ее клал насеку. Насека в старые времена приготовлялась так: на терновом стволе, еще на корне, делали ножом насечки. Насечки, во время роста, заплывали кожицей и образовывали наплывы, получалась пестрая палка. Палку украшали серебряной булавой. Название насека получала, именно, от этих насечек.

Севши на место, атаман приказывал есаулу доложить:

– Кому, честная станица, прикажете насеку взять?

В станичной избе поднимался шум. Каждый кричал своего выборного.

– Сохрону Самойловичу! Сохрону Самойловичу! – наконец согласятся все.

Тогда еще и еще раз – обыкновенно до трех разделятся, то и больше докладывал есаул.

Наконец согласятся на Софроне Самойловиче.

Софрон Самойлович, старик, наиболее уважаемый и почитаемый в станице, принимал насеку и становился на место атамана. По его приказу есаул опять докладывал:

– Вот честная станица Курмоярская! Старый атаман свой год отходил, а вам без атамана быть нельзя, так на кого, честная станица, покажете?

Тут уже поднимался невообразимый шум. Каждый кричал своего выборного.

– Макея, Макея, Макея Яковлевича! – кричат одни.

– Якова, Якова Матвеевича! – вопят другие, третьи еще кого-нибудь. Нужно было иметь есаулу очень хорошее ухо, чтобы уловить, за кого больше голосов подают. Есаул докладывает это имя старику, старик спрашивает еще раз: – Так на Якова Матвеевича порешили?

Опять крики. Но уже ясно становится, что большинство за него. Старик спрашивает и в третий раз и потом вручает Якову Матвеевичу насеку. Яков Матвеевич перекрестившись принимает насеку. Старики, в знак поздравления, накрывают его шапками, и он садится к старому атаману на главное место. К атаману в подписные старики, то есть в судьи, выбирали еще десять лучших людей в станице.

На их обязанности было, в случае опасности от неприятеля, бежать по полям со знаменами, скликая народ в станицу в осаду мирить ссорящихся, по общим делам, брать штрафы на выпивку, знать очередь в нарядах на службу, объявлять кругу о преступлениях и ждать от него приговора.

Суд творился на кругу или на сборе. Сбор происходил по закличке в станичной избе. Закличка делалась так: по улицам ходил есаул и резким протяжным, станичным, есаульским голосом кричал: атаманы молодцы, вся честная станица Курмоярская! Сходитеся на беседу, ради станичного дела! А кто не придет, на том станичный приговор – осьмуха!

Когда казаки соберутся, к ним выходил атаман с есаулом и атаман приказывал жалобщику доложить его дело.

Проситель выходил на середину, кланялся на все стороны и сказывал, о чем он просит. Старики-судьи слушали внимательно. Но на сборе казаки обыкновенно разговаривали о своих делах, так что часто и не слышали, о чем идет речь. Атаман, выслушавши жалобщика, говорил есаулу:

– Есаул, доложи!

Есаул кричал станичным голосом:

– Атаманы молодцы, вся честная станица Курмоярская! Помолчите!

Но казаки не сразу умолкали. Есаул бил тростью о пол и опять кричал:

– Помолчите-ста, атаманы молодцы, помолчите-ста!

Говор и крик переходит в шепот. Тогда вставал уже сам атаман и говорил:

– Помолчите, атаманы молодцы!

Наконец наступала тишина полная, и атаман говорил:

– Вот Аксен Пахомович просит о том-то. Что скажете? Дать или не дать?

И казаки отвечали: или «не дать? За что?», или «в добрый час!»

Потом вызывали обвиняемого в каком-либо проступке. Он тоже кланялся казакам и есаул докладывал его дело.

– Вот, честная станица! – говорил атаман. – Старики присудили наказать его плетьми за то-то! Как прикажете? Простить ли его или выстегать?

И тогда, как часто и теперь, казаки невнимательно слушали на сборе, о чем идет речь.

Так, иной раз сын, не расслышав о ком и о чем дело, на вопрос атамана: – простить его или выстегать? крикнул: – в добрый час! Когда же растолковали ему, что хотят бить его отца, он тут уже закричал иным голосом: – за что батюшку сечь! – не надо!

Но если казаки находили, что какое-нибудь дело не стоит внимания, то атаман о нем и доклада сбору не делал. Отсюда на Дону и идет пословица: атаман не волен и в докладе.

Грамотных или, как тогда говорили, – письменных людей было мало. В Черкасове и в некоторых верховых станицах, поближе к русским монастырям, бывали грамотные казаки. Их знали за десятки верст и к ним ездили по всякому письменному делу. Вместо расписок в получении грамот выдавали деревянные палочки с нарубкой на них, а для прочтения выписывали грамотного человека.

От всего войска в Черкасском городе выбирался войсковой атаман. Он выбирался также на один год. В помощь ему назначали старшин. Если атаман был не угоден войску, то его могли сменить и избрать другого атамана. Атаман всегда оставался в Черкасске. Если его посылали куда-либо или он сам уходил, на его круг сейчас же избирали другого казака. Одного и того же могли избрать и второй, и третий раз.

Донской войсковой атаман в парадном кафтане

Для решения войсковых дел, касающихся всего войска, собирался войсковой круг. Для собрания круга посылали от войска по станицам грамоту.

Так как на кругу решались многие дела по старому обычаю, – писанных законов на Дону не было, – то нужно было, чтобы у атамана были люди знающие эти обычаи, знающие, как раньше было. Такими людьми были бывшие атаманы, приобревшие опытность во время своего атаманства. Они и оставались при атамане, как его советники, и получали название старшин.

Помощником у войскового атамана был войсковой есаул. Кроме того, был войсковой дьяк, писавший войсковые грамоты и отписки, читавший на кругу царские грамоты, так как атаманы тогдашние по большей части были неграмотны.

В походах казаки собирались в сотни. В сотне бывало по два сотника. Сотни делились на курени, куреней было в сотне до десяти. Курень имел своего атамана и есаула.

Кроме походов, набегов и поисков у казаков была еще и внутренняя служба. Служба эта состояла в охранении проезжающих через войско московских чиновников, в отвозе грамот и отписок от войска в Москву и привоз из Москвы царских грамот и жалованья. Люди, посылаемые в Москву за жалованьем, назывались зимовой станицей. Зимовыми они назывались потому, что отправлялись в Москву зимой, оставались в Москве три месяца, и весной, по первой полой воде, возвращались обратно на Дон. В зимовую станицу назначалось от 4 и до 100 человек. Начальником зимовой станицы был назначенный за старшего атаман и в помощь ему, если станица была большая, назначался и есаул. С жалованьем, хлебом, порохом и иными припасами зимовая станица шла рекой Доном на бударах (барках). Каждая станица на рубеже своего юрта встречала зимовую станицу ружейной и пушечной пальбой. В Москве зимовая станица пользовалась почетом. Все казаки являлись к самому царю и приглашались на обед к царскому столу. При приезде и при отъезде казаки получали от царя подарки: камки, тафту и хорошее сукно. Станица в Москве жила за царский счет.

Проезд в Москву и обратно далеко не был безопасен для казаков. Редкая станица проходила благополучно через степь. На казаков нападали татары, и им приходилось отбиваться от них. Путь на Москву станицы был подобен движению разъезда в неприятельской стране. Зоркими, чуткими и внимательными должны были быть казаки, опасаясь на каждом ночлеге ночного нападения, в каждом овраге или лесу засады.

Но эта-то жизнь, сопряженная с вечной опасностью, вечной близостью к смерти, и создала из казаков людей спокойных перед опасностью, решительных в бою, чутких и сторожких на походе. Вся их жизнь была вечным воинским упражнением. Мальчиком казак играл в айданчики на станичной улице, наметывая себе глаза, или прыгая и бегая гонял кубарь. Едва хватало у него силы, он уже брал пищаль и шел стрелять чутких дроф, или скакал по степи, загоняя сорвавшийся в метель табун. Он ползал на животе, подкрадываясь к зверью, он переплывал Дон, спасаясь от татар, он знал, что промах из ружья для него – часто смерть или плен. Он делал сам все то, чему теперь мы учим казака на случай войны, и учителем его была жестокая смертельная опасность, а это учитель суровый!..

И оттого, в последующих боевых делах, которые казаки имели уже наряду с русскими войсками, они выделялись своим искусством в военном ремесле, заслуживали себе большие награды, славу великую, ставились в пример всему свету!

19. Пожалование войску Донскому первого царского знамени в 1645 году

20. Разин

То кричал статный и видный казак с русой окладистой бородой и длинными вьющимися вокруг лба кудрями – Черкасской станицы казак Степан Разин. Его знала вся голь кабацкая. Все бездомовные, голутвенные казаки знали и любили его. С ними проводил он все время, мечтая быть на Дону атаманом. Да не вышло. Степенные, домовитые казаки на сборе одержали верх и в атаманы попал храбрый, разумный, благонравный казак Корнилий Яковлев.

И тогда в отчаянной голове Разина зародилась смелая мысль: добыть атаманство славой, добыть атаманство силой. Стать, как Ермак, князем. Царить и властвовать над людьми безгранично. Он думал только о себе. На тех, кто шел к нему, он смотрел как на рабов, глубоко презирая их…

Если бы голытьба знала, на какую тяжелую работу, в какое слепое рабское повиновение Разину она шла, никто бы не кинул оземь рваной шапчонки своей и никто не примкнул бы к воровскому атаману. Но Разина знали, пока только, как смелого и отчаянного человека, как человека, играть с которым и опасно, и выгодно. У него одна ставка была голова, другая – богатая добыча, мешки золота.

И, несмотря на запрещение атамана, повалила к смелому казаку голытьба черкасская и соседних станиц. Домовитые, степенные казаки тайно помогали им, выговаривая себе часть добычи. Силен еще в народе был старый обычай и помнили старики, что привозили отцы их с Волги, Каспия и Сибири.

Опять, как сто лет тому назад, появились на Волге черные каюки казачьи, опять

Поднявшись вверх по реке Уралу, Разин укрепился в городке Гурьеве и там зимовал, готовя суда для набегов на Персию.

В 1668 году смелый атаман пригрянул к персидским берегам. У Разина было около 2000 казаков, великолепно вооруженных. На 40 стругах, с богатой добычей, набранной в разграбленных казаками деревнях близ Дербента, Шемахи и Баку, Разин подошел к персидскому городу Ферабату и здесь высадился. Казаки вошли в город, говоря, что они купцы, привезли кавказские товары и хотят обменять их на персидские. Персы охотно покупали у казаков их добычу, тем более, что казаки продавали все по очень дешевой цене. Шесть дней торговали так на базаре казаки. Разин гулял между ними, и казаки зорко поглядывали на своего атамана. На шестой день Разин стал так, чтобы его было видно со всех концов площади, обернулся и вдруг взял шапку и сдвинул ее набок. Это было условным знаком для казаков. Казаки бросились на персов, убивали купцов и отнимали у них и проданные, и их собственные товары. В Ферабате был дворец шаха, наполненный разными драгоценностями. Казаки разграбили этот дворец, взяли пленников, и Разин забрал себе красавицу персидскую княжну.

С удалыми песнями бросились казаки опять на море. Успех вдохновил атамана.

Его войско усилилось русскими пленниками, которых он освободил в Ферабате и других персидских городах. Он решил провести зиму в тепле, высадился близ Ферабата и укрепился на длинной косе, далеко уходившей в море. Здесь он построил городок. Пленные персы день и ночь работали, возводя по плану Разина валы и засеки.

Персидский шах собрал большое войско и напал на Разина. Казаки бились долго. Много удалых казаков полегло в этом бою. В конце концов Разину пришлось сесть на лодки и уйти дальше на косу и зимовать между морем и болотом. Голод и болезни унесли многих казаков у Разина. Хлеба не было. Казаки резали своих лошадей и ели конское мясо. На весну они снарядили струги и опять ходили в море за добычею.

В июне месяце 50 персидских судов с 3700 войска напали на легкую флотилию Разина. Произошло настоящее морское сражение. У персов были на судах пушки, но Разин атаковал их, под жестоким огнем порубил днища персидских судов, потопил большинство. Только небольшая часть персидского войска на трех судах спаслась к берегам. Но и казаки в этом страшном деле потеряли около 500 человек.

Тогда Разин решил со своей громадной добычей, награбленной им в течение двух лет, уйти назад на Дон.

В августе месяце 1669 года, изнуренный тяжелым переходом по морю, со многими больными казаками, но с богатейшей добычей подошел Разин к Астрахани.

В Астрахани уже находился присланный царем Алексеем Михайловичем воевода князь Прозоровский с большим войском. Казаки, узнав об этом, остановили свои суда и не входили в Астрахань. Тогда к Разину пошел на 50 стругах с 3000 стрельцов князь Львов и объявил, что казакам есть милостивая грамота. Казаки были измучены двухлетней непрерывной войной, они мечтали об отдыхе. Они приняли князя Львова и обещали полную покорность, но когда речь зашла об отдаче добычи и пленных, то казаки ничего почти не отдали. Они выдали только недавно взятую ими баржу, груженную персидскими лошадьми, и за то получили пропуск в Астрахань.

В Астрахани в это время стоял первый русский корабль «Орел», построенный нарочно выписанными из Голландии мастерами.

22 августа Разин входил в Астрахань. Богато обставил свой вход воровской атаман! Все паруса на его судах были сделаны из дорогой шелковой материи и все канаты были шелковые. Борты разбойничьих лодок были увешаны коврами и установлены золотыми и серебряными сосудами. Казаки были одеты в шелка и золотом тканные одежды. И только голодные, худые, измученные, обветренные морской непогодой лица их говорили о том, что недешево досталась им добыча.

Яркое солнце играло зеленой волной моря; отражались в мелких волнах искрами золото и пестрые ткани. С «Орла» и со стен Астрахани пушки приветствовали Разина салютом и на казачьих судах им отвечали казачьи пушки. Толпы народа, стрельцы, весь город высыпал на стены астраханские, чтобы посмотреть, как входил донской атаман с казацкой вольницей.

– Поистине, – говорили астраханцы, – богат Стенька приехал! На судах его веревки и канаты все шелковые и паруса также все из материи персидской шелковые учинены.

Казакам было запрещено ходить в город, но удерживать их было некому. Стрельцы и народ с увлечением слушали хвастливые рассказы казаков о их набегах. Открытый торг добычей шел по всей Астрахани. А когда Разин, богато одетый, окруженный такими же нарядными казаками, прошел в приказную палату и отдал бунчук, десять знамен персидских и целые толпы пленных персиян, народ окончательно преклонился перед ним, как перед великим полководцем. Из имевшихся у Разина пушек, отбитых им на персидских судах, он сдал только пять медных и 16 железных, лучшие же 4 медные и 16 железных удержал у себя, говоря, что отдаст их тогда, когда вернется домой на Дон. Без пушек-де ему опасно идти мимо Царицына.

Успех вскружил голову Разину. Он стал считать себя равным Ермаку. Деньги давали возможность гулять, а в деньгах недостатка не было. Сам хмельной с хмельными казаками, в роскошно убранных ладьях, с музыкой и песнями гулял разбойничий атаман по Волге. С ним сидела на лодке и персидская княжна, полюбившая всей душой дикаря-казака. И Разин ее любил. И вот, однажды, в хмельном угаре, Разин взял ее, прекрасную, убранную в парчовые наряды, увешанную золотом и камнями самоцветными, на руки, поднял над водой и воскликнул: «Волга! Ты славная река, ты доставила мне много богатств, злата и сребра. Ты мать моей славы! Я ничем еще не поблагодарил тебя! Но я не останусь более неблагодарным!»

И Разин бросил персиянку в глубокие волны Волги реки.

Пьянствуя и гуляя с несколькими приближенными ему казаками, которых он называл есаулами, Разин в то же время жестоко наказывал казаков за малейшую провинность. За пьянство, за грубый ответ, за ничтожное промедление в исполнении приказания Разин приказывал завязать руки над головой, насыпать за пазуху песку, наложить камней и бросать в воду.

Наконец, Прозоровскому удалось выпроводить разбойников из Астрахани. Буйной, пьяной ватагой поплыли они вверх по Волге; в Царицыне они убили стрелецкого сотника, насмехались и издевались над дьяком в палате, раскрыли тюрьмы и выпустили преступников.

В пьяном чаду, в упоении своей славой, дошли казаки Разина до Пятиизбянской станицы и отсюда на лодках спустились до Кагальника[17]. Шайка устроилась на острове и стала рыть землянки на зиму. Никто не смел остановить, образумить или в чем-либо препятствовать Разину. Свою дружину он держал в строгой дисциплине, к родным в станицы пускал не иначе как ненадолго и на поруки. К себе из Черкасска выписал свою жену и брата. Всех приходящих к нему казаков щедро оделял одеждой, оружием и деньгами.

Шли к ному голутвенные казаки, шла голь кабацкая. Они называли его отцом своим. Разин останавливал хлебные барки, барки с товаром, высаживал их на острове и приказывал купцам торговать в его стане. И от этого еще больше народа стало в его ватаге. На Кагальник Разин прибыл с 1500 казаков; осенью уже у него было 2000, а к весне его шайка дошла до 4000 казаков.

В Верхне-Курмоярской станице, например, выборы бывали в Богоявление, в Есауловской – в четверг на Масленице, и т. д. В день выборов, после утрени, вся станица скликалась в станичную избу. Атаман вставал, молился перед иконами, кланялся на все стороны и говорил:

– Простите, атаманы молодцы, в чем кому согрешил!

Станица отвечала:

– Благодарим, Зиновий Михайлович, что потрудился.

Атаман клал шапку на стол, поверх ее клал насеку. Насека в старые времена приготовлялась так: на терновом стволе, еще на корне, делали ножом насечки. Насечки, во время роста, заплывали кожицей и образовывали наплывы, получалась пестрая палка. Палку украшали серебряной булавой. Название насека получала, именно, от этих насечек.

Севши на место, атаман приказывал есаулу доложить:

– Кому, честная станица, прикажете насеку взять?

В станичной избе поднимался шум. Каждый кричал своего выборного.

– Сохрону Самойловичу! Сохрону Самойловичу! – наконец согласятся все.

Тогда еще и еще раз – обыкновенно до трех разделятся, то и больше докладывал есаул.

Наконец согласятся на Софроне Самойловиче.

Софрон Самойлович, старик, наиболее уважаемый и почитаемый в станице, принимал насеку и становился на место атамана. По его приказу есаул опять докладывал:

– Вот честная станица Курмоярская! Старый атаман свой год отходил, а вам без атамана быть нельзя, так на кого, честная станица, покажете?

Тут уже поднимался невообразимый шум. Каждый кричал своего выборного.

– Макея, Макея, Макея Яковлевича! – кричат одни.

– Якова, Якова Матвеевича! – вопят другие, третьи еще кого-нибудь. Нужно было иметь есаулу очень хорошее ухо, чтобы уловить, за кого больше голосов подают. Есаул докладывает это имя старику, старик спрашивает еще раз: – Так на Якова Матвеевича порешили?

Опять крики. Но уже ясно становится, что большинство за него. Старик спрашивает и в третий раз и потом вручает Якову Матвеевичу насеку. Яков Матвеевич перекрестившись принимает насеку. Старики, в знак поздравления, накрывают его шапками, и он садится к старому атаману на главное место. К атаману в подписные старики, то есть в судьи, выбирали еще десять лучших людей в станице.

На их обязанности было, в случае опасности от неприятеля, бежать по полям со знаменами, скликая народ в станицу в осаду мирить ссорящихся, по общим делам, брать штрафы на выпивку, знать очередь в нарядах на службу, объявлять кругу о преступлениях и ждать от него приговора.

Суд творился на кругу или на сборе. Сбор происходил по закличке в станичной избе. Закличка делалась так: по улицам ходил есаул и резким протяжным, станичным, есаульским голосом кричал: атаманы молодцы, вся честная станица Курмоярская! Сходитеся на беседу, ради станичного дела! А кто не придет, на том станичный приговор – осьмуха!

Когда казаки соберутся, к ним выходил атаман с есаулом и атаман приказывал жалобщику доложить его дело.

Проситель выходил на середину, кланялся на все стороны и сказывал, о чем он просит. Старики-судьи слушали внимательно. Но на сборе казаки обыкновенно разговаривали о своих делах, так что часто и не слышали, о чем идет речь. Атаман, выслушавши жалобщика, говорил есаулу:

– Есаул, доложи!

Есаул кричал станичным голосом:

– Атаманы молодцы, вся честная станица Курмоярская! Помолчите!

Но казаки не сразу умолкали. Есаул бил тростью о пол и опять кричал:

– Помолчите-ста, атаманы молодцы, помолчите-ста!

Говор и крик переходит в шепот. Тогда вставал уже сам атаман и говорил:

– Помолчите, атаманы молодцы!

Наконец наступала тишина полная, и атаман говорил:

– Вот Аксен Пахомович просит о том-то. Что скажете? Дать или не дать?

И казаки отвечали: или «не дать? За что?», или «в добрый час!»

Потом вызывали обвиняемого в каком-либо проступке. Он тоже кланялся казакам и есаул докладывал его дело.

– Вот, честная станица! – говорил атаман. – Старики присудили наказать его плетьми за то-то! Как прикажете? Простить ли его или выстегать?

И тогда, как часто и теперь, казаки невнимательно слушали на сборе, о чем идет речь.

Так, иной раз сын, не расслышав о ком и о чем дело, на вопрос атамана: – простить его или выстегать? крикнул: – в добрый час! Когда же растолковали ему, что хотят бить его отца, он тут уже закричал иным голосом: – за что батюшку сечь! – не надо!

Но если казаки находили, что какое-нибудь дело не стоит внимания, то атаман о нем и доклада сбору не делал. Отсюда на Дону и идет пословица: атаман не волен и в докладе.

Грамотных или, как тогда говорили, – письменных людей было мало. В Черкасове и в некоторых верховых станицах, поближе к русским монастырям, бывали грамотные казаки. Их знали за десятки верст и к ним ездили по всякому письменному делу. Вместо расписок в получении грамот выдавали деревянные палочки с нарубкой на них, а для прочтения выписывали грамотного человека.

От всего войска в Черкасском городе выбирался войсковой атаман. Он выбирался также на один год. В помощь ему назначали старшин. Если атаман был не угоден войску, то его могли сменить и избрать другого атамана. Атаман всегда оставался в Черкасске. Если его посылали куда-либо или он сам уходил, на его круг сейчас же избирали другого казака. Одного и того же могли избрать и второй, и третий раз.

Донской войсковой атаман в парадном кафтане

Для решения войсковых дел, касающихся всего войска, собирался войсковой круг. Для собрания круга посылали от войска по станицам грамоту.

Так как на кругу решались многие дела по старому обычаю, – писанных законов на Дону не было, – то нужно было, чтобы у атамана были люди знающие эти обычаи, знающие, как раньше было. Такими людьми были бывшие атаманы, приобревшие опытность во время своего атаманства. Они и оставались при атамане, как его советники, и получали название старшин.

Помощником у войскового атамана был войсковой есаул. Кроме того, был войсковой дьяк, писавший войсковые грамоты и отписки, читавший на кругу царские грамоты, так как атаманы тогдашние по большей части были неграмотны.

В походах казаки собирались в сотни. В сотне бывало по два сотника. Сотни делились на курени, куреней было в сотне до десяти. Курень имел своего атамана и есаула.

Кроме походов, набегов и поисков у казаков была еще и внутренняя служба. Служба эта состояла в охранении проезжающих через войско московских чиновников, в отвозе грамот и отписок от войска в Москву и привоз из Москвы царских грамот и жалованья. Люди, посылаемые в Москву за жалованьем, назывались зимовой станицей. Зимовыми они назывались потому, что отправлялись в Москву зимой, оставались в Москве три месяца, и весной, по первой полой воде, возвращались обратно на Дон. В зимовую станицу назначалось от 4 и до 100 человек. Начальником зимовой станицы был назначенный за старшего атаман и в помощь ему, если станица была большая, назначался и есаул. С жалованьем, хлебом, порохом и иными припасами зимовая станица шла рекой Доном на бударах (барках). Каждая станица на рубеже своего юрта встречала зимовую станицу ружейной и пушечной пальбой. В Москве зимовая станица пользовалась почетом. Все казаки являлись к самому царю и приглашались на обед к царскому столу. При приезде и при отъезде казаки получали от царя подарки: камки, тафту и хорошее сукно. Станица в Москве жила за царский счет.

Проезд в Москву и обратно далеко не был безопасен для казаков. Редкая станица проходила благополучно через степь. На казаков нападали татары, и им приходилось отбиваться от них. Путь на Москву станицы был подобен движению разъезда в неприятельской стране. Зоркими, чуткими и внимательными должны были быть казаки, опасаясь на каждом ночлеге ночного нападения, в каждом овраге или лесу засады.

Но эта-то жизнь, сопряженная с вечной опасностью, вечной близостью к смерти, и создала из казаков людей спокойных перед опасностью, решительных в бою, чутких и сторожких на походе. Вся их жизнь была вечным воинским упражнением. Мальчиком казак играл в айданчики на станичной улице, наметывая себе глаза, или прыгая и бегая гонял кубарь. Едва хватало у него силы, он уже брал пищаль и шел стрелять чутких дроф, или скакал по степи, загоняя сорвавшийся в метель табун. Он ползал на животе, подкрадываясь к зверью, он переплывал Дон, спасаясь от татар, он знал, что промах из ружья для него – часто смерть или плен. Он делал сам все то, чему теперь мы учим казака на случай войны, и учителем его была жестокая смертельная опасность, а это учитель суровый!..

И оттого, в последующих боевых делах, которые казаки имели уже наряду с русскими войсками, они выделялись своим искусством в военном ремесле, заслуживали себе большие награды, славу великую, ставились в пример всему свету!

19. Пожалование войску Донскому первого царского знамени в 1645 году

В 1645 году на престол Московских государей вступил сын Михаила Феодоровича, царь Алексей Михайловича. Он принял государство от отца успокоенным. Войско было приведено в порядок и хорошо вооружено. Много иностранных людей было призвано при нем на службу на Русь для обучения солдат; мало того, строился военный корабль на Волге для того, чтобы можно было на нем ходить в Каспийское море к Персии. Царь понимал значение моря и очень желал, чтобы русские имели при море хотя бы один город. Ради такого города, как Азов, он не прочь был начать войну и с Турцией. Чувствовал достаточно силы для этого. Не боялся войны.

Старый собор в станице Старочеркасской

Иные грамоты стали получаться на Дону. Царь не только не запрещал ходить под Азов, но он предлагал казакам подробно о нем разведывать и, если возможно, взять башни, стоявшие у р. Каланчи. Царь прислал еще и русское войско для того, чтобы иметь с казаками воевать против крымцев. Но Азов уже был не тот. Венецианские, итальянские и немецкие мастера воздвигли в устьях Дона такую крепость, которую казакам уже и думать нечего было взять.

В июле 1645 года крымцы сделали набег на Черкасск, но казаки их отбили. Атаман, вместе с находившимся в Черкасске царским воеводой князем Семеном Пожарским, 5 августа тайно перешел через Дон, настиг отходивших к Крыму татар, разбил их, взял большую добычу и стал отходить к Черкасску. Татары собрали свою конницу и большими силами преследовали казаков. Казаки отбили все атаки, благополучно вернулись в Черкасск, прогнали татар, а мелкие разведочные партии казачьи взяли у татар в плен пять человек.

В этом бою шестьсот человек вольных охотников из мужиков и несколько стрельцов, не выдержавши татарской атаки, бежали с поля сражения.

Донесения об этих делах повез в Москву атаман Васильев. Царь щедро наградил его и отправил 25 сентября 1645 года похвальную грамоту войску Донскому и знамя.

«За мужество и храбрость бившихся честно, жалуем и милостиво похваляем, – писал государь казакам, – и посылаем вам, нашему Донскому войску, атаманам и казакам, Нашего Царского Величества знамя, да впредь на нашу царскую милость будьте надежны. Тех же вольных людей и шацких стрельцов, всего 600 человек, которые на отходе разбрелись, и струги у вас вверх по Дону порастаскали и порубили, велели мы бить кнутом, чтобы такое воровство другим было не в повадку. Крымцев и Ногаев, воевать, а с турскими людьми под Азовом, жить мирно повелеваем!»

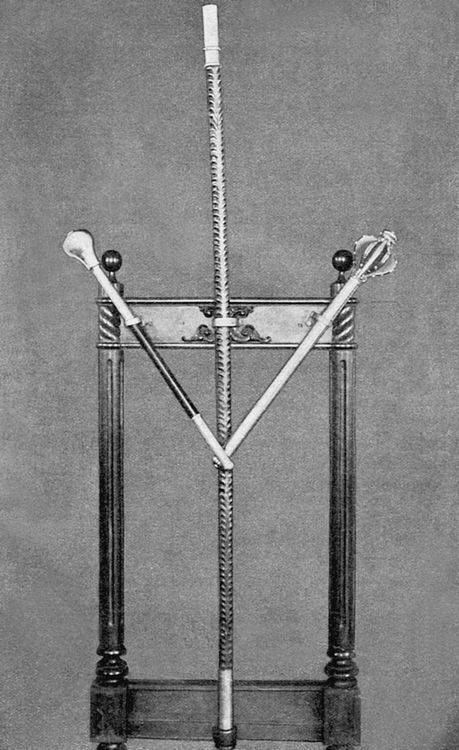

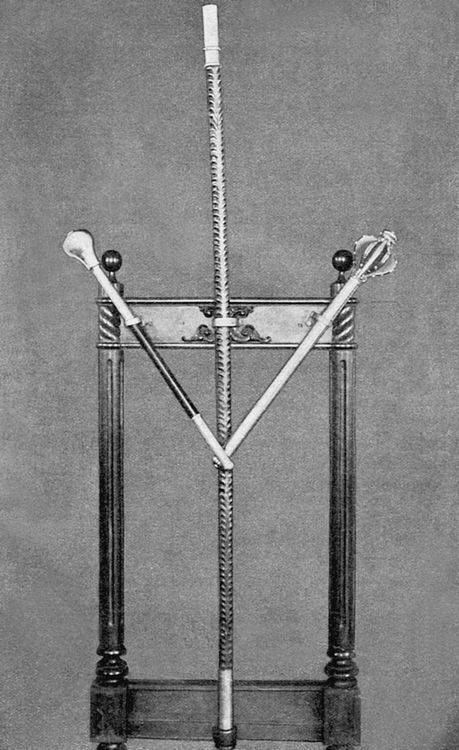

Войсковые регалии. Справа: пернач, пожалованный Императором Петром I в 1706 году; насека, пожалованная Императором Петром I в 1704 году; булава, пожалованная Императрицей Екатериной II в 1776 году

Знамя было малинового цвета с зеленой каймой, вверху знамя было длиной 21/4 аршина, а внизу 41/4 аршина и шириной 31/4 аршина. На знамени был вышит герб Русского государства – большой черный орел с гербом Московского княжества – Георгием Победоносцем по середине. На знамени была сделана надпись: «Повелением великого государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, всея Руси Самодержца и многих государств государя и обладателя послано сие знамя на Дон. Донским атаманам и казакам, лета 7154 августа».

Это было уже не первое знамя, пожалованное государем Московским донским казакам. Знамя есть воинская святыня, под которой собираются верные долгу воины и с которой они идут в бой со врагом. Знамя должно напоминать воину, что он присягал служить честно и верно своему государю.

И раньше у казаков были знамена. На знаменах казачьих изображены были иконы. Так, на дошедшем до нас знамени донского атамана Ермака Тимофеевича изображена икона св. Димитрия; были знамена с изображением Спасителя и Божьей Матери; это были знамена казачьи – казачьей вольницы. Вновь пожалованное знамя Донское имело посередине русский герб. Под ним должно было собираться с этого времени войско Донское и ему присягать. Победным кличем донцов становилось уже не «с нами Бог! за веру православную, за царя», но «с нами Бог! за веру православную, за царя и за Русь!». Этим знаменем с русским гербом как бы само войско Донское приводилось к присяге на верность России и ее законам.

Русскому царю войско Донское было верно всегда. За него и ради него оно воевало в Сибири, ради его царской пользы дралось с турками и татарами, за царя Димитрия казаки сражались даже против русского народа, за царя брали Азов и Его Царскому Величеству подносили ключи его!

Знаменем с русским гербом царь как бы приглашал донских казаков начать служить не только ему лично, как служили его отцу и дедам, но служить и России, и русскому народу. Быть заодно с нею. Повиноваться русским законам. И донцы поняли это. Они поняли, что кончилось время их вольности, что теперь они – нераздельная, неотъемлемая часть Московского государства, его Донское войско. С этих пор сотни казачьи участвуют наряду с русскими полками. Уже в царствование Алексея Михайловича казаки воевали с поляками в составе русских войск. И раньше они воевали вместе с русскими войсками. С полками князя Курбского сражались донцы под стенами города Казани, побивая царевича Япанчу, но там они воевали как союзники, по своей охоте. Хотели – воевали, а не хотели – и ушли. Они не были обязаны, они шли на бои не по приказу, а по своей вольной волюшке. С этого времени на Дон уже посылается от царя наказ: послать столько-то казаков, такому-то воеводе, воевать с таким-то против поляков, идти на турок или на татар. Вольность казачья кончилась. Войско Донское становилось не самостоятельной, никому не подвластной, почитающей русского царя вольницей, но частью Русского государства, подчиненной царю.

Украшение из жемчуга на поясе

И поняли это казаки. Поняли, что им против царя и родины их России – не быть.

Поняли, но не все!

Еще долго, в продолжении целых ста лет, нет-нет, да появлялись на Дону казаки-гулебщики, которые шли на разбой, на убийство, ради добычи, ради не войсковой, не общественной, но личной славы. И первым таким был на Дону Степан Тимофеевич Разин.

Старый собор в станице Старочеркасской

Иные грамоты стали получаться на Дону. Царь не только не запрещал ходить под Азов, но он предлагал казакам подробно о нем разведывать и, если возможно, взять башни, стоявшие у р. Каланчи. Царь прислал еще и русское войско для того, чтобы иметь с казаками воевать против крымцев. Но Азов уже был не тот. Венецианские, итальянские и немецкие мастера воздвигли в устьях Дона такую крепость, которую казакам уже и думать нечего было взять.

В июле 1645 года крымцы сделали набег на Черкасск, но казаки их отбили. Атаман, вместе с находившимся в Черкасске царским воеводой князем Семеном Пожарским, 5 августа тайно перешел через Дон, настиг отходивших к Крыму татар, разбил их, взял большую добычу и стал отходить к Черкасску. Татары собрали свою конницу и большими силами преследовали казаков. Казаки отбили все атаки, благополучно вернулись в Черкасск, прогнали татар, а мелкие разведочные партии казачьи взяли у татар в плен пять человек.

В этом бою шестьсот человек вольных охотников из мужиков и несколько стрельцов, не выдержавши татарской атаки, бежали с поля сражения.

Донесения об этих делах повез в Москву атаман Васильев. Царь щедро наградил его и отправил 25 сентября 1645 года похвальную грамоту войску Донскому и знамя.

«За мужество и храбрость бившихся честно, жалуем и милостиво похваляем, – писал государь казакам, – и посылаем вам, нашему Донскому войску, атаманам и казакам, Нашего Царского Величества знамя, да впредь на нашу царскую милость будьте надежны. Тех же вольных людей и шацких стрельцов, всего 600 человек, которые на отходе разбрелись, и струги у вас вверх по Дону порастаскали и порубили, велели мы бить кнутом, чтобы такое воровство другим было не в повадку. Крымцев и Ногаев, воевать, а с турскими людьми под Азовом, жить мирно повелеваем!»

Войсковые регалии. Справа: пернач, пожалованный Императором Петром I в 1706 году; насека, пожалованная Императором Петром I в 1704 году; булава, пожалованная Императрицей Екатериной II в 1776 году

Знамя было малинового цвета с зеленой каймой, вверху знамя было длиной 21/4 аршина, а внизу 41/4 аршина и шириной 31/4 аршина. На знамени был вышит герб Русского государства – большой черный орел с гербом Московского княжества – Георгием Победоносцем по середине. На знамени была сделана надпись: «Повелением великого государя царя и великого князя Алексея Михаиловича, всея Руси Самодержца и многих государств государя и обладателя послано сие знамя на Дон. Донским атаманам и казакам, лета 7154 августа».

Это было уже не первое знамя, пожалованное государем Московским донским казакам. Знамя есть воинская святыня, под которой собираются верные долгу воины и с которой они идут в бой со врагом. Знамя должно напоминать воину, что он присягал служить честно и верно своему государю.

И раньше у казаков были знамена. На знаменах казачьих изображены были иконы. Так, на дошедшем до нас знамени донского атамана Ермака Тимофеевича изображена икона св. Димитрия; были знамена с изображением Спасителя и Божьей Матери; это были знамена казачьи – казачьей вольницы. Вновь пожалованное знамя Донское имело посередине русский герб. Под ним должно было собираться с этого времени войско Донское и ему присягать. Победным кличем донцов становилось уже не «с нами Бог! за веру православную, за царя», но «с нами Бог! за веру православную, за царя и за Русь!». Этим знаменем с русским гербом как бы само войско Донское приводилось к присяге на верность России и ее законам.

Русскому царю войско Донское было верно всегда. За него и ради него оно воевало в Сибири, ради его царской пользы дралось с турками и татарами, за царя Димитрия казаки сражались даже против русского народа, за царя брали Азов и Его Царскому Величеству подносили ключи его!

Знаменем с русским гербом царь как бы приглашал донских казаков начать служить не только ему лично, как служили его отцу и дедам, но служить и России, и русскому народу. Быть заодно с нею. Повиноваться русским законам. И донцы поняли это. Они поняли, что кончилось время их вольности, что теперь они – нераздельная, неотъемлемая часть Московского государства, его Донское войско. С этих пор сотни казачьи участвуют наряду с русскими полками. Уже в царствование Алексея Михайловича казаки воевали с поляками в составе русских войск. И раньше они воевали вместе с русскими войсками. С полками князя Курбского сражались донцы под стенами города Казани, побивая царевича Япанчу, но там они воевали как союзники, по своей охоте. Хотели – воевали, а не хотели – и ушли. Они не были обязаны, они шли на бои не по приказу, а по своей вольной волюшке. С этого времени на Дон уже посылается от царя наказ: послать столько-то казаков, такому-то воеводе, воевать с таким-то против поляков, идти на турок или на татар. Вольность казачья кончилась. Войско Донское становилось не самостоятельной, никому не подвластной, почитающей русского царя вольницей, но частью Русского государства, подчиненной царю.

Украшение из жемчуга на поясе

И поняли это казаки. Поняли, что им против царя и родины их России – не быть.

Поняли, но не все!

Еще долго, в продолжении целых ста лет, нет-нет, да появлялись на Дону казаки-гулебщики, которые шли на разбой, на убийство, ради добычи, ради не войсковой, не общественной, но личной славы. И первым таким был на Дону Степан Тимофеевич Разин.

20. Разин

В 1667 году по Дону, на площадях и улицах, в самом Черкасском городке раздался давно забытый клич: «На Волгу-матушку рыбку ловить, на Черное море за ясырьми, на Хвалынское за добычью! Атаманы-молодцы, послушайте!»

У нас то было, братцы, на тихом Дону,

На тихом Дону, во Черкасском городу

Народился удалой, добрый молодец

По имени Степан Разин Тимофеевич.

Во казачий круг Степанушка не хаживал,

Он с нами, казаками, думы не думывал,

Ходил, гулял Степанушка во царев кабак,

Он думал крепкую думушку с голутвою:

Судари мои, братцы, голь кабацкая!

Поедем мы, братцы, на сине море гулять,

Разобьем, братцы, басурмански корабли,

Возьмем мы, братцы, казны,

сколько надобно,

Пойдемте, братцы, в каменну Москву,

Покупим мы, братцы, платье цветное,

Покупивши цветно платье,

да на низ поплывем.

То кричал статный и видный казак с русой окладистой бородой и длинными вьющимися вокруг лба кудрями – Черкасской станицы казак Степан Разин. Его знала вся голь кабацкая. Все бездомовные, голутвенные казаки знали и любили его. С ними проводил он все время, мечтая быть на Дону атаманом. Да не вышло. Степенные, домовитые казаки на сборе одержали верх и в атаманы попал храбрый, разумный, благонравный казак Корнилий Яковлев.

И тогда в отчаянной голове Разина зародилась смелая мысль: добыть атаманство славой, добыть атаманство силой. Стать, как Ермак, князем. Царить и властвовать над людьми безгранично. Он думал только о себе. На тех, кто шел к нему, он смотрел как на рабов, глубоко презирая их…

Если бы голытьба знала, на какую тяжелую работу, в какое слепое рабское повиновение Разину она шла, никто бы не кинул оземь рваной шапчонки своей и никто не примкнул бы к воровскому атаману. Но Разина знали, пока только, как смелого и отчаянного человека, как человека, играть с которым и опасно, и выгодно. У него одна ставка была голова, другая – богатая добыча, мешки золота.

И, несмотря на запрещение атамана, повалила к смелому казаку голытьба черкасская и соседних станиц. Домовитые, степенные казаки тайно помогали им, выговаривая себе часть добычи. Силен еще в народе был старый обычай и помнили старики, что привозили отцы их с Волги, Каспия и Сибири.

Опять, как сто лет тому назад, появились на Волге черные каюки казачьи, опять

Укрепившись на реке Камышенке, Разин стал грозой русских и персидских судов и смеялся над самими воеводами царскими!

Из-за острова в туман,

На простор ручной волны.

Выплывают острогруды

Стеньки Разина челны.

Поднявшись вверх по реке Уралу, Разин укрепился в городке Гурьеве и там зимовал, готовя суда для набегов на Персию.

В 1668 году смелый атаман пригрянул к персидским берегам. У Разина было около 2000 казаков, великолепно вооруженных. На 40 стругах, с богатой добычей, набранной в разграбленных казаками деревнях близ Дербента, Шемахи и Баку, Разин подошел к персидскому городу Ферабату и здесь высадился. Казаки вошли в город, говоря, что они купцы, привезли кавказские товары и хотят обменять их на персидские. Персы охотно покупали у казаков их добычу, тем более, что казаки продавали все по очень дешевой цене. Шесть дней торговали так на базаре казаки. Разин гулял между ними, и казаки зорко поглядывали на своего атамана. На шестой день Разин стал так, чтобы его было видно со всех концов площади, обернулся и вдруг взял шапку и сдвинул ее набок. Это было условным знаком для казаков. Казаки бросились на персов, убивали купцов и отнимали у них и проданные, и их собственные товары. В Ферабате был дворец шаха, наполненный разными драгоценностями. Казаки разграбили этот дворец, взяли пленников, и Разин забрал себе красавицу персидскую княжну.

С удалыми песнями бросились казаки опять на море. Успех вдохновил атамана.

Его войско усилилось русскими пленниками, которых он освободил в Ферабате и других персидских городах. Он решил провести зиму в тепле, высадился близ Ферабата и укрепился на длинной косе, далеко уходившей в море. Здесь он построил городок. Пленные персы день и ночь работали, возводя по плану Разина валы и засеки.

Персидский шах собрал большое войско и напал на Разина. Казаки бились долго. Много удалых казаков полегло в этом бою. В конце концов Разину пришлось сесть на лодки и уйти дальше на косу и зимовать между морем и болотом. Голод и болезни унесли многих казаков у Разина. Хлеба не было. Казаки резали своих лошадей и ели конское мясо. На весну они снарядили струги и опять ходили в море за добычею.

В июне месяце 50 персидских судов с 3700 войска напали на легкую флотилию Разина. Произошло настоящее морское сражение. У персов были на судах пушки, но Разин атаковал их, под жестоким огнем порубил днища персидских судов, потопил большинство. Только небольшая часть персидского войска на трех судах спаслась к берегам. Но и казаки в этом страшном деле потеряли около 500 человек.

Тогда Разин решил со своей громадной добычей, награбленной им в течение двух лет, уйти назад на Дон.

В августе месяце 1669 года, изнуренный тяжелым переходом по морю, со многими больными казаками, но с богатейшей добычей подошел Разин к Астрахани.

В Астрахани уже находился присланный царем Алексеем Михайловичем воевода князь Прозоровский с большим войском. Казаки, узнав об этом, остановили свои суда и не входили в Астрахань. Тогда к Разину пошел на 50 стругах с 3000 стрельцов князь Львов и объявил, что казакам есть милостивая грамота. Казаки были измучены двухлетней непрерывной войной, они мечтали об отдыхе. Они приняли князя Львова и обещали полную покорность, но когда речь зашла об отдаче добычи и пленных, то казаки ничего почти не отдали. Они выдали только недавно взятую ими баржу, груженную персидскими лошадьми, и за то получили пропуск в Астрахань.

В Астрахани в это время стоял первый русский корабль «Орел», построенный нарочно выписанными из Голландии мастерами.

22 августа Разин входил в Астрахань. Богато обставил свой вход воровской атаман! Все паруса на его судах были сделаны из дорогой шелковой материи и все канаты были шелковые. Борты разбойничьих лодок были увешаны коврами и установлены золотыми и серебряными сосудами. Казаки были одеты в шелка и золотом тканные одежды. И только голодные, худые, измученные, обветренные морской непогодой лица их говорили о том, что недешево досталась им добыча.

Яркое солнце играло зеленой волной моря; отражались в мелких волнах искрами золото и пестрые ткани. С «Орла» и со стен Астрахани пушки приветствовали Разина салютом и на казачьих судах им отвечали казачьи пушки. Толпы народа, стрельцы, весь город высыпал на стены астраханские, чтобы посмотреть, как входил донской атаман с казацкой вольницей.

– Поистине, – говорили астраханцы, – богат Стенька приехал! На судах его веревки и канаты все шелковые и паруса также все из материи персидской шелковые учинены.

Казакам было запрещено ходить в город, но удерживать их было некому. Стрельцы и народ с увлечением слушали хвастливые рассказы казаков о их набегах. Открытый торг добычей шел по всей Астрахани. А когда Разин, богато одетый, окруженный такими же нарядными казаками, прошел в приказную палату и отдал бунчук, десять знамен персидских и целые толпы пленных персиян, народ окончательно преклонился перед ним, как перед великим полководцем. Из имевшихся у Разина пушек, отбитых им на персидских судах, он сдал только пять медных и 16 железных, лучшие же 4 медные и 16 железных удержал у себя, говоря, что отдаст их тогда, когда вернется домой на Дон. Без пушек-де ему опасно идти мимо Царицына.

Успех вскружил голову Разину. Он стал считать себя равным Ермаку. Деньги давали возможность гулять, а в деньгах недостатка не было. Сам хмельной с хмельными казаками, в роскошно убранных ладьях, с музыкой и песнями гулял разбойничий атаман по Волге. С ним сидела на лодке и персидская княжна, полюбившая всей душой дикаря-казака. И Разин ее любил. И вот, однажды, в хмельном угаре, Разин взял ее, прекрасную, убранную в парчовые наряды, увешанную золотом и камнями самоцветными, на руки, поднял над водой и воскликнул: «Волга! Ты славная река, ты доставила мне много богатств, злата и сребра. Ты мать моей славы! Я ничем еще не поблагодарил тебя! Но я не останусь более неблагодарным!»

И Разин бросил персиянку в глубокие волны Волги реки.

Пьянствуя и гуляя с несколькими приближенными ему казаками, которых он называл есаулами, Разин в то же время жестоко наказывал казаков за малейшую провинность. За пьянство, за грубый ответ, за ничтожное промедление в исполнении приказания Разин приказывал завязать руки над головой, насыпать за пазуху песку, наложить камней и бросать в воду.

Наконец, Прозоровскому удалось выпроводить разбойников из Астрахани. Буйной, пьяной ватагой поплыли они вверх по Волге; в Царицыне они убили стрелецкого сотника, насмехались и издевались над дьяком в палате, раскрыли тюрьмы и выпустили преступников.

В пьяном чаду, в упоении своей славой, дошли казаки Разина до Пятиизбянской станицы и отсюда на лодках спустились до Кагальника[17]. Шайка устроилась на острове и стала рыть землянки на зиму. Никто не смел остановить, образумить или в чем-либо препятствовать Разину. Свою дружину он держал в строгой дисциплине, к родным в станицы пускал не иначе как ненадолго и на поруки. К себе из Черкасска выписал свою жену и брата. Всех приходящих к нему казаков щедро оделял одеждой, оружием и деньгами.

Шли к ному голутвенные казаки, шла голь кабацкая. Они называли его отцом своим. Разин останавливал хлебные барки, барки с товаром, высаживал их на острове и приказывал купцам торговать в его стане. И от этого еще больше народа стало в его ватаге. На Кагальник Разин прибыл с 1500 казаков; осенью уже у него было 2000, а к весне его шайка дошла до 4000 казаков.