Страница:

Но эти люди оказались недостойными предводителями. Они переписывались тайно со вновь появившимся самозванцем и поляками и со всею своею ордою стояли, ничего не делая, в то время, как вся Русь поднималась против врагов отечества как один человек.

Не только поляки, но и прежние враги России – шведы, думая, что Руси пришел конец, послали свои войска и предлагали своего королевича в цари Московские.

Но не погибла Русь. Из Троице-Сергиевой лавры шли от архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына грамоты и увещания всем подниматься за Русь и идти под знамена князя Пожарского. Грамоты эти приходили и в стан Трубецкого и Заруцкого. Читали их и наши донцы и ждали прихода князя, надеясь, что он введет порядок в лагерь и поведет их спасать Москву.

20 августа 1612 года войско князя Пожарского подошло к Москве и остановилось в 5-ти верстах от нее, на р. Яузе. Трубецкой, стоявший под Москвой, звал князя стать вместе с ним, но из стана кн. Пожарского и Козьмы Минина получил ответ:

– Отнюдь не бывать тому, чтобы наш стан вместе с ворами-казаками.

Трубецкой и казаки обиделись. Обиделся и Межаков с донцами, и хотя и понимали они, что ворами-казаками в ополчении Пожарского называли действительно воров, самозваных казаков Заруцкого, но обида осталась в сердце донцов, и они не пошли от Трубецкого.

Пожарский приступил к правильной осаде Москвы, прочно занятой поляками. На выручку Москве пошло польское войско гетмана Ходкевича. Вечером 21 августа Ходкевич уже занял Поклонную гору. На рассвете 22 августа Ходкевич перешел через Москву-реку и напал на войска князя Пожарского. С восхода солнца, в продолжение 7 часов, бились поляки с русскими и, наконец, начали одолевать. Уже полки Пожарского отступили к городским стенам, уже разбитая отличными польскими конными латниками мужицкая конница Пожарского стала спешиваться и, не умея сражаться в спешенном порядке, побивалась поляками, уже гибло дело защитников Руси! Но явилась в тяжелую минуту гибели помощь – и помощь эта была – Донцы.

Они давно стояли на краю лагеря Трубецкого и ждали, когда же они пойдут в бой. Но наглая, распущенная чернь Заруцкого, он сам и Трубецкой спокойно смотрели, как под ударами поляков гибли русские люди. Они смеялись над неудачами рати Пожарского и ругали несчастных ополченных мужиков.

Донские казаки атаманов Межакова, Коломны, Романова и Козлова были готовы к бою. Они держали лошадей в поводу, и скорбели их простые казачьи сердца при этой гибели русского народа. Но больше всех возмущался сам Межаков. Уже давно чуял он измену в Трубецком и Заруцком, давно догадывался, что не о государственном, не о русском деле хлопочут они. И теперь, при виде победы поляков над русскими, он сказал Трубецкому открыто:

– От вашей нелюбви Московскому государству пагуба становится!

А потом, обернувшись к своим донцам, крикнул: «на коней!» и помчался стремительной лавою на польские войска. Поляки дрогнули и побежали. Многие из них были порублены казаками, остальные отступили в свой лагерь на Поклонную гору.

25 августа гетман Ходкевич отошел совсем от Москвы. Перед войском Пожарскаго был только небольшой отряд, прочно укрепившийся в Москве.

После победы над поляками у Поклонной горы Пожарский примирился с Трубецким, и только чернь Заруцкого мутила всех, ссорилась с ополченцами, требовала жалованья и грозила уйти и перебить начальников. Но к ним явился архимандрит Дионисий и обещал им выдать все сокровища Лавры, и тем успокоил их.

Донские казаки с атаманом Межаковым заняли видное место в войске Пожарского. Да, можно сказать, только они одни и были настоящим, обученным, дисциплинированным, стойким войском. Остальные были толпой, вооруженным народом. Помощь донцов сказалась в бою 25 августа, когда донцы взяли приступом польское укрепление близ церкви Св. Климента, а потом, севши на коней, врубились в польскую конницу, сражавшуюся с нижегородской конницей Минина, и так храбро накинулись на поляков, что прогнали их. Во время осады Москвы, 22 октября, донцы взяли приступом Китай-город.

Наконец, 22 ноября 1612 года последние остатки поляков, запершиеся в Кремле, доведенные голодом до отчаяния, сдались. Вся Москва была освобождена от поляков.

Русский народ не забыл помощи донских казаков в это тяжелое смутное время. В те поры зародилась на Руси и пословица – «пришли казаки с Дону – погнали ляхов к дому».

27 ноября 1612 года все ополчения сошлись на Красной площади у Лобного места. Здесь архимандрит Дионисий начал служить торжественный молебен. После молебна войско и народ двинулись в Кремль. Там, в Успенском соборе, отслужена была обедня и второе молебствие по случаю освобождения Москвы от поляков.

Под Москвою же архимандрит Дионисий и келарь Авраамий прислали атаману Межакову богатую церковную утварь взамен награды за помощь, оказанную в войне с поляками. Но донской атаман вернул эти вещи Дионисию, сказавши, что казаки считали своей обязанностью и долгом помочь Москве, что они очень тронуты этим подарком, видят в нем признание своих заслуг, но вещей не возьмут, что они и так поклялись – не взявши Москвы, не идти на Дон, – и исполнили клятву!

Король Сигизмунд лично спешил к Москве с большими войском, но его встретило ополчение Пожарского и донские казаки с атаманами Марковым и Епанчиным, которые пришли с Дона. Король был разбит у Волоколамска и бежал, преследуемый воеводой Иваном Карамышевым и донскими казаками до самой границы своего королевства.

Подлинно: пришли казаки с Дона – погнали ляхов к дому!..

21 февраля 1613 года в Москве, для выбора царя, собрались выборные люди со всей России – Земской собор. На соборе царем был избран Михаил Феодорович, по прямой линии происходивший от Рюрика и близкий родственник царя Иоанна IV.

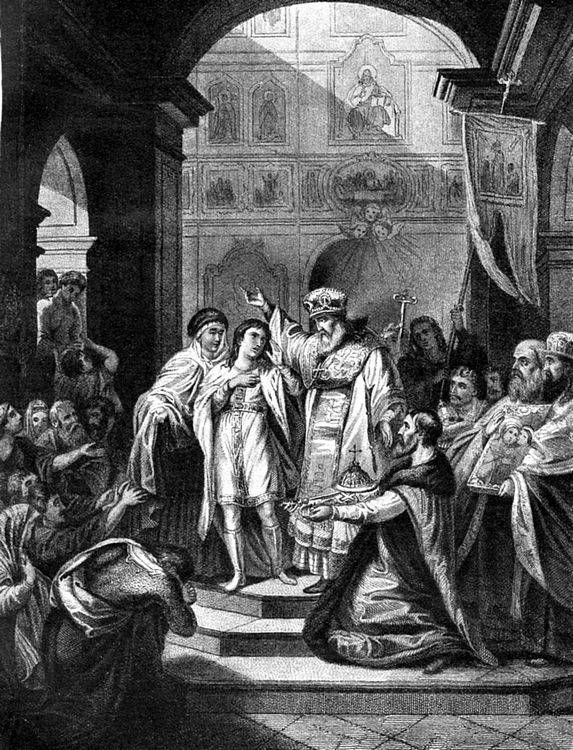

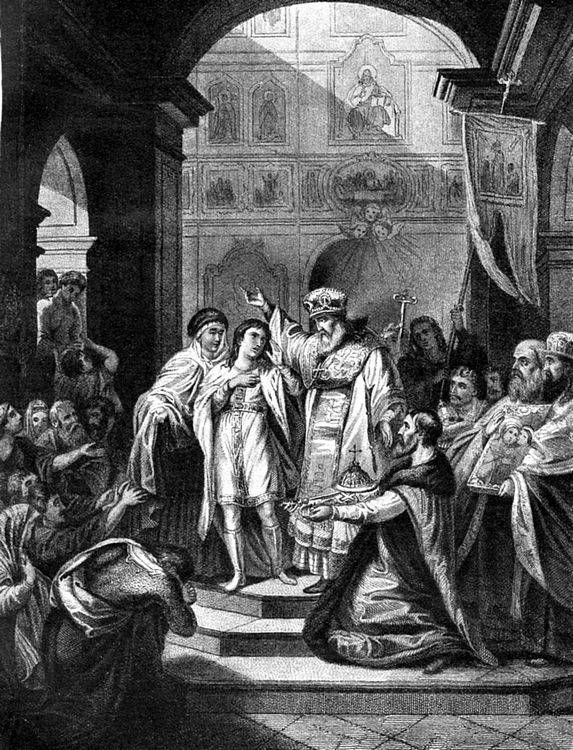

Избрание на престол боярина Михаила Федоровича Романова

На Земском соборе этом, подобном Государственной думе, обсуждались между прочим и действия казаков. Смешивая чернь и беглых негодяев, окружавших Заруцкого, с казаками, московские люди всячески поносили имя казачье. Другого названия, как «воры казаки», им не было. Спокойно выслушал все эти обвинения и брань представитель донских казаков, а потом с достоинством объяснил, что донские казаки не могут принять на себя этих обвинений, что они работали только на пользу Москвы, никого не грабили и такими же бедняками и нищими возвращаются домой, какими и пришли с Дона. Он просил не смешивать казаков, пришедших с Дона, с теми негодяями, которые самовольно назвали себя казаками. И там же на соборе было постановлено – казаками этих воров не называть, чтоб прямым атаманам, которые служат, бесчестья не было. На соборе при выборе царя вышло разногласие между боярами. Первым за Михаила Феодоровича подал голос Галицкий дворянин. Это раздражило многих. Раздались сердитые голоса: кто принес? Откуда? В это время из рядов выборных выделился донской атаман и, подошедши к столу, также положил свое писание. – «Какое это писание ты подал, атаман?» – спросил его кн. Д.М. Пожарский. «О природном Царе Михаиле Феодоровиче», – отвечал атаман. Этот атаман решил дело. «Прочетше писание атаманское, бысть у всех согласен и единомыслен совет», пишет летописец. Михаила провозгласили царем.

Так кончилось смутное время междуцарствия на Руси. Донские казаки, участвовавшие во всей этой тяжелой боевой работе, в решительную минуту явились спасителями Москвы. Их чисто русское сердце подсказало им, что нужно делать, и помогло им разобраться в таких сложных делах, где и русские князья и воеводы теряли головы.

Не велико было число донцов, но там, где они появлялись – они заражали всех своим мужеством, знанием военного дела, преданностью государю и государеву делу. Имя атамана Межакова должно стоять наряду со славными именами спасителей Москвы и Русского государства – князя Пожарского и Козьмы Минина. Донцы не забудут того, что он поддержал славу и честь пославшего его Войска Донского.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Середина XIX в.

12. Запрещение казакам заниматься набегами по Волге и ходить под Азов

13. Взятие Азова. 18 июня 1637 года

Не только поляки, но и прежние враги России – шведы, думая, что Руси пришел конец, послали свои войска и предлагали своего королевича в цари Московские.

Но не погибла Русь. Из Троице-Сергиевой лавры шли от архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына грамоты и увещания всем подниматься за Русь и идти под знамена князя Пожарского. Грамоты эти приходили и в стан Трубецкого и Заруцкого. Читали их и наши донцы и ждали прихода князя, надеясь, что он введет порядок в лагерь и поведет их спасать Москву.

20 августа 1612 года войско князя Пожарского подошло к Москве и остановилось в 5-ти верстах от нее, на р. Яузе. Трубецкой, стоявший под Москвой, звал князя стать вместе с ним, но из стана кн. Пожарского и Козьмы Минина получил ответ:

– Отнюдь не бывать тому, чтобы наш стан вместе с ворами-казаками.

Трубецкой и казаки обиделись. Обиделся и Межаков с донцами, и хотя и понимали они, что ворами-казаками в ополчении Пожарского называли действительно воров, самозваных казаков Заруцкого, но обида осталась в сердце донцов, и они не пошли от Трубецкого.

Пожарский приступил к правильной осаде Москвы, прочно занятой поляками. На выручку Москве пошло польское войско гетмана Ходкевича. Вечером 21 августа Ходкевич уже занял Поклонную гору. На рассвете 22 августа Ходкевич перешел через Москву-реку и напал на войска князя Пожарского. С восхода солнца, в продолжение 7 часов, бились поляки с русскими и, наконец, начали одолевать. Уже полки Пожарского отступили к городским стенам, уже разбитая отличными польскими конными латниками мужицкая конница Пожарского стала спешиваться и, не умея сражаться в спешенном порядке, побивалась поляками, уже гибло дело защитников Руси! Но явилась в тяжелую минуту гибели помощь – и помощь эта была – Донцы.

Они давно стояли на краю лагеря Трубецкого и ждали, когда же они пойдут в бой. Но наглая, распущенная чернь Заруцкого, он сам и Трубецкой спокойно смотрели, как под ударами поляков гибли русские люди. Они смеялись над неудачами рати Пожарского и ругали несчастных ополченных мужиков.

Донские казаки атаманов Межакова, Коломны, Романова и Козлова были готовы к бою. Они держали лошадей в поводу, и скорбели их простые казачьи сердца при этой гибели русского народа. Но больше всех возмущался сам Межаков. Уже давно чуял он измену в Трубецком и Заруцком, давно догадывался, что не о государственном, не о русском деле хлопочут они. И теперь, при виде победы поляков над русскими, он сказал Трубецкому открыто:

– От вашей нелюбви Московскому государству пагуба становится!

А потом, обернувшись к своим донцам, крикнул: «на коней!» и помчался стремительной лавою на польские войска. Поляки дрогнули и побежали. Многие из них были порублены казаками, остальные отступили в свой лагерь на Поклонную гору.

25 августа гетман Ходкевич отошел совсем от Москвы. Перед войском Пожарскаго был только небольшой отряд, прочно укрепившийся в Москве.

После победы над поляками у Поклонной горы Пожарский примирился с Трубецким, и только чернь Заруцкого мутила всех, ссорилась с ополченцами, требовала жалованья и грозила уйти и перебить начальников. Но к ним явился архимандрит Дионисий и обещал им выдать все сокровища Лавры, и тем успокоил их.

Донские казаки с атаманом Межаковым заняли видное место в войске Пожарского. Да, можно сказать, только они одни и были настоящим, обученным, дисциплинированным, стойким войском. Остальные были толпой, вооруженным народом. Помощь донцов сказалась в бою 25 августа, когда донцы взяли приступом польское укрепление близ церкви Св. Климента, а потом, севши на коней, врубились в польскую конницу, сражавшуюся с нижегородской конницей Минина, и так храбро накинулись на поляков, что прогнали их. Во время осады Москвы, 22 октября, донцы взяли приступом Китай-город.

Наконец, 22 ноября 1612 года последние остатки поляков, запершиеся в Кремле, доведенные голодом до отчаяния, сдались. Вся Москва была освобождена от поляков.

Русский народ не забыл помощи донских казаков в это тяжелое смутное время. В те поры зародилась на Руси и пословица – «пришли казаки с Дону – погнали ляхов к дому».

27 ноября 1612 года все ополчения сошлись на Красной площади у Лобного места. Здесь архимандрит Дионисий начал служить торжественный молебен. После молебна войско и народ двинулись в Кремль. Там, в Успенском соборе, отслужена была обедня и второе молебствие по случаю освобождения Москвы от поляков.

Под Москвою же архимандрит Дионисий и келарь Авраамий прислали атаману Межакову богатую церковную утварь взамен награды за помощь, оказанную в войне с поляками. Но донской атаман вернул эти вещи Дионисию, сказавши, что казаки считали своей обязанностью и долгом помочь Москве, что они очень тронуты этим подарком, видят в нем признание своих заслуг, но вещей не возьмут, что они и так поклялись – не взявши Москвы, не идти на Дон, – и исполнили клятву!

Король Сигизмунд лично спешил к Москве с большими войском, но его встретило ополчение Пожарского и донские казаки с атаманами Марковым и Епанчиным, которые пришли с Дона. Король был разбит у Волоколамска и бежал, преследуемый воеводой Иваном Карамышевым и донскими казаками до самой границы своего королевства.

Подлинно: пришли казаки с Дона – погнали ляхов к дому!..

21 февраля 1613 года в Москве, для выбора царя, собрались выборные люди со всей России – Земской собор. На соборе царем был избран Михаил Феодорович, по прямой линии происходивший от Рюрика и близкий родственник царя Иоанна IV.

Избрание на престол боярина Михаила Федоровича Романова

На Земском соборе этом, подобном Государственной думе, обсуждались между прочим и действия казаков. Смешивая чернь и беглых негодяев, окружавших Заруцкого, с казаками, московские люди всячески поносили имя казачье. Другого названия, как «воры казаки», им не было. Спокойно выслушал все эти обвинения и брань представитель донских казаков, а потом с достоинством объяснил, что донские казаки не могут принять на себя этих обвинений, что они работали только на пользу Москвы, никого не грабили и такими же бедняками и нищими возвращаются домой, какими и пришли с Дона. Он просил не смешивать казаков, пришедших с Дона, с теми негодяями, которые самовольно назвали себя казаками. И там же на соборе было постановлено – казаками этих воров не называть, чтоб прямым атаманам, которые служат, бесчестья не было. На соборе при выборе царя вышло разногласие между боярами. Первым за Михаила Феодоровича подал голос Галицкий дворянин. Это раздражило многих. Раздались сердитые голоса: кто принес? Откуда? В это время из рядов выборных выделился донской атаман и, подошедши к столу, также положил свое писание. – «Какое это писание ты подал, атаман?» – спросил его кн. Д.М. Пожарский. «О природном Царе Михаиле Феодоровиче», – отвечал атаман. Этот атаман решил дело. «Прочетше писание атаманское, бысть у всех согласен и единомыслен совет», пишет летописец. Михаила провозгласили царем.

Так кончилось смутное время междуцарствия на Руси. Донские казаки, участвовавшие во всей этой тяжелой боевой работе, в решительную минуту явились спасителями Москвы. Их чисто русское сердце подсказало им, что нужно делать, и помогло им разобраться в таких сложных делах, где и русские князья и воеводы теряли головы.

Не велико было число донцов, но там, где они появлялись – они заражали всех своим мужеством, знанием военного дела, преданностью государю и государеву делу. Имя атамана Межакова должно стоять наряду со славными именами спасителей Москвы и Русского государства – князя Пожарского и Козьмы Минина. Донцы не забудут того, что он поддержал славу и честь пославшего его Войска Донского.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Середина XIX в.

12. Запрещение казакам заниматься набегами по Волге и ходить под Азов

15 июня 1614 года от царя Михаила Феодоровича приехал на Дон, в Смагин юрт, царский посланник Иван Опухтин с грамотой от царя и царским жалованьем. Весть о прибытии его быстро разнеслась по юртам казачьим, и казаки съехались к нему и собрались на круг. Иван Опухтин, по наказу царскому, спросил их, от имени государя, об их здравии.

Атаманы и казаки на это приветствие встали на колени и били головой до земли, а потом поднялись и атаман от имени казаков отвечал:

– Дай, Господи, чтобы Государь, Царь и великий князь Михаил Феодорович всея Руси быль здоров и счастлив и многолетен в своих государствах, а мы, слыша к себе Его Царского Величества неизреченную милость, чего от прежних государей нам не было, о его многолетнем здоровье Бога молим и милосердому Господу хвалу воздаем!»

После этого Иван Опухтин подал атаману царскую грамоту и передал государево жалованье: деньги, сукна, порох, свинец, селитру, серу и припасы, и сказал им, что государь приказал, чтобы они ему служили, о его государских делах радели и промышляли так, как государь укажет им в своих грамотах.

Атаман на это отвечал, что казаки рады Его Царскому Величеству служить и кровь свою в борьбе против его государевых недругов и изменников проливать, пока они живы, готовы и до смерти биться, сколько Бог поможет. После этого казаки служили молебен, стреляли из ружей и из пушек, а потом читали царскую грамоту и слушали ее, сняв шапки. Затем судили одного казака за то, что во время смуты он, в пьяном виде, смеялся над атаманами и казаками и говорил, что они делают вздор, воюя за государевы дела, что все равно всех их покорит Заруцкий. Товарища его за такие же дерзкие слова уже повесили и этого тоже хотели казнить, но просили Опухтина помиловать, потому что говорил он это спьяна и по глупости, а не с умыслом.

Казака помиловали, и атаман перед всем кругом войсковым прочел ему выговор за то, что он своими воровскими словами смущал казаков и порочил их.

После этого круг разошелся, принесли на площадь доски, устроили столы и стали делить царское жалованье, а потом пировали до утра…

Пожалование донским казакам царского знамени царем Михаилом Федоровичем в 1614 году. С картины художника Д.Н. Кардовского

И часто стали ездить так бояре через Донскую землю. То привезут жалованье, то доставят грамоту, то едут к султану турецкому, то к Азовскому паше, то к крымцам. Всех этих людей казаки обязаны были встречать и провожать через войско для того, чтобы никто их не обидел.

Московское государство, которое было раньше далеким и маленьким, вдруг приблизилось, усилилось и устроилось. Раньше оно отрекалось от казаков. «Казаки-де, – писали из Москвы, – люди вольные, нам не подчиненные»; теперь, после того как в Москве убедились, какая большая сила Донское войско, – от него не отрекались, но просили донцов не трогать ни татар, ни турок, пока Москва с ними в мире. Приглядывались донцы и к московским людям, узнавали, что делается на Москве, и старые атаманы и казаки начинали понимать, что настает конец вольной, гулебной, охотничьей жизни. Грамота за грамотой напоминали нашим предкам об этом.

Но остановить казаков от набегов еще нельзя было. Это была их жизнь. Набегами да охотою они существовали. Для этого дела шли на Дон новые люди, жаждавшие удалых поисков. Притом же, постоянно жаловавшиеся на казаков азовцы сами задирали донцов, брали пленных, мешали ловить рыбу. Тут, в гирлах Дона, на Азовском море, война продолжалась по-прежнему, и набеги казачьи доходили и до больших черноморских городов – Синопа и Трапезонта.

И вот, 22 октября 1625 года пришла от царя Михаила Феодоровича грамота. В грамоте этой царь писал казакам о том, что посланным от него в Крым Осипу Прончищеву и Болдыреву в Крыму было много неприятностей от царя крымского. Грозились крымцы идти войною на Москву и жаловались на донцов за то, что они взяли Трапезонт, подходили к Азову, на р. Каланче взяли башню, сняли с нее пушки, а караул убили. Кроме того, жаловался султан Махмет Гирей на казаков и за то, что они взяли у него город Старый Крым. Просил крымский хан запретить казакам ходить по Черному морю и нападать на турецкие корабли.

«Мы уже приказывали вам об этом, – писал государь, – и вы то наше повеленье поставили ни во что, и нашего повеленья не слушаете, и нам то в великое подивленье!»

Напоминал царь казакам о том, как скверно им жилось раньше: «и вам, – было писано в грамоте, – было бы пригоже памятовать, какая вам неволя была при прежних царях Московских, а особенно при царе Борисе. Вы не могли не только приехать в Москву, но даже и в пограничные города к своим родным придти; всюду вам было запрещено покупать и продавать. Во всех городах вас хватали, сажали в тюрьмы, многих казнили, вешали и в воду сажали… Мы же все ваши прежние вины забыли и приняли вас, как своих верных слуг».

Напоминал царь казакам и о том, что он их жалует за их верную службу своим жалованьем. Упрекал государь казаков за и их дружбу с запорожскими казаками, которые в смутное время много насилия и беспорядка производили в Московской земле и стоя за ляхов.

Длинная была грамота, на двенадцати листах. Долго читал ее войсковой дьяк на кругу. В конце царь грозил лишить казаков своего жалованья, запретить им ездить в русские города. «И в том, – заканчивал царь свое послание, – вы будете сами виноваты, а не я».

Призадумались казаки. А тут еще пришло известие, что ездившая с Дона в Москву на зиму за жалованьем, так называемая зимовая станица, четверо казаков с атаманом Алексеем Старовым, схвачена в Москве и сослана в монастырь на Белое озеро. Нужно было мириться и слушать царское повеленье.

Два года спустя казаки собрали по этому случаю войсковой круг. На кругу атаман Епифан Радилов по общему уговору учинил следующий крепкий наказ: – «от сего времени, впредь и навсегда, чтобы никто с Дона не ходил для воровства на Волгу; а ежели кто объявится на Дону, и тому быть казнену смертью».

Мало того, казаки отписали и волжским казакам, чтобы и они не ходили для добычи по Волге.

Это был первый приказ о том, что набег почитается за преступление. Раньше тоже на «воров казаков», ходивших на Волгу, смотрели нехорошо, но гулебщиков не преследовали, – теперь же, «от сего времени и навсегда» – казаки преследовали за набеги, позорили тех, кто не слушался, били на кругу кнутами, а иных, по казачьему обычаю, сажали «в куль, да в воду», а предводителей выдавали Москве для казни при всем народе.

Многие казаки считали виновным во всех этих несчастьях турецкого султана и крымского хана. Они-де жаловались царю и настраивали государя против казаков. В 1630 году в Москву приехал от турецкого султана посол, грек Фома Кантакузен. Он опять жаловался на казачьи разбои и передавал отцу царя, патриарху Филарету, что султан, если царь не угомонит казаков, возьмет Дон себе и разрешит казакам грабить Московскую землю.

Казаков, сопровождавших Кантакузена, сослали в ссылку, а на Дон не было послано жалованья. Для увещания же казаков, вместе с ехавшим обратно Кантакузеном, был послан посол Савин с воеводою Иваном Карамышевым с 700 стрельцов. Прибытие на Дон, неизвестно для чего, русского войска смутило казаков. Карамышев благополучно на лодках доехал до устья р. Маныча и здесь остановился у Орехова ярка, недалеко от Монастырского городка. Посол Савин потребовал атаманов и казаков в стан свой для выслушания царской грамоты. Но казаки и раньше принимали царских послов и знали порядок, как это делается. Посол должен сам придти и говорить речь по наказу царскому и войсковой дьяк в его присутствии должен был читать грамоту на кругу перед атаманами и казаками. Войсковой атаман пригласил Савина на круг. Савин пришел, и при нем прочли царскую грамоту, в которой казаков опять обвиняли в набегах на Азов, на Крым и на Турецкие земли. Царь приказывал казакам, чтобы загладить свою вину, учинить крепкий мир с азовцами и под начальством турецких пашей идти на войну с поляками.

– Пока же вины не исправите, – жалованья вам не будет!.. – так закончил свою речь царский посол.

Молча, опустив головы, выслушал круг войсковой царское посланье. Все стояли, покорно обнажив головы. Когда кончилось чтение, атаман надел шапку и зашумели, как рой пчел, казаки. Приехавшие с послом из Москвы казаки рассказали, что по просьбе Фомы Кантакузена 60 казаков сослано в ссылку. И еще шумнее стало на кругу. Но, вот, атаман, выслушав ответы старшин, взялся за шапку.

– Помолчи, честная станица! – звонким голосом возгласил есаул. – Атаман трухменку гнет…

Смолк круг войсковой. Атаман начал держать речь царскому послу.

– Войско Донское, – сказал он, – молить Бога о многолетнем здравии Царя и Патриарха не перестанет! С воеводами царскими, но не с пашами басурманскими против всякого врага мы готовы идти поголовно. И головы свои за Царя сложим. По воле Государя с Азовцами помиримся и послов до Азова с честью проводим!

– А на море ходить перестанете? – спросил Савин.

– Не ходить на море нам нельзя, – отвечал атаман. – Казаки на море против басурман ходят потому, что им иначе кормиться нечем. Без добычи казаки будут наги и босы. Царского жалованья мы давно не получаем, и сейчас его с вами не прислано. Азовцы сами виноваты, что казаки ходят против них. Они сами задирают казаков, грабят нашу границу.

– Аминь! – раздались голоса из круга.

Наступало время кончить переговоры и расходиться, но тут из круга начали раздаваться отдельные буйные и гневные голоса. Сверкнули обнаженные шашки над головами.

– Фому (Кантакузена) – в воду!.. кричали казаки. – Его вина, что 60 провожавших его товарищей наших томятся в ссылке! В воду предателя!

– И Карамышева в воду! Он сам вызвался идти на Дон и похвалялся, что без царского указа напоит казаков допьяна и всех перевешает.

– Глянь, какой прыткий!

– Он Царя не чтит!

– Он и когда грамоту царскую читали, стоял в шапке, закуся бороду!

Часть казаков бросилась на Карамышева, отбила его у перепуганных стрельцов и бросила в воду, изрубив саблями.

Ни атаман, ни Савин не могли остановить буйных казаков. Совершив свое злодейство, они разбежались.

Атаман обещал взыскать виновных, назначил большой конвой для проводов Кантакузена и Савина и распустил круг.

Про этот случай у казаков сложилась песня:

Аркебуз (старинный усовершенствованный лук)

Атаманы и казаки на это приветствие встали на колени и били головой до земли, а потом поднялись и атаман от имени казаков отвечал:

– Дай, Господи, чтобы Государь, Царь и великий князь Михаил Феодорович всея Руси быль здоров и счастлив и многолетен в своих государствах, а мы, слыша к себе Его Царского Величества неизреченную милость, чего от прежних государей нам не было, о его многолетнем здоровье Бога молим и милосердому Господу хвалу воздаем!»

После этого Иван Опухтин подал атаману царскую грамоту и передал государево жалованье: деньги, сукна, порох, свинец, селитру, серу и припасы, и сказал им, что государь приказал, чтобы они ему служили, о его государских делах радели и промышляли так, как государь укажет им в своих грамотах.

Атаман на это отвечал, что казаки рады Его Царскому Величеству служить и кровь свою в борьбе против его государевых недругов и изменников проливать, пока они живы, готовы и до смерти биться, сколько Бог поможет. После этого казаки служили молебен, стреляли из ружей и из пушек, а потом читали царскую грамоту и слушали ее, сняв шапки. Затем судили одного казака за то, что во время смуты он, в пьяном виде, смеялся над атаманами и казаками и говорил, что они делают вздор, воюя за государевы дела, что все равно всех их покорит Заруцкий. Товарища его за такие же дерзкие слова уже повесили и этого тоже хотели казнить, но просили Опухтина помиловать, потому что говорил он это спьяна и по глупости, а не с умыслом.

Казака помиловали, и атаман перед всем кругом войсковым прочел ему выговор за то, что он своими воровскими словами смущал казаков и порочил их.

После этого круг разошелся, принесли на площадь доски, устроили столы и стали делить царское жалованье, а потом пировали до утра…

Пожалование донским казакам царского знамени царем Михаилом Федоровичем в 1614 году. С картины художника Д.Н. Кардовского

И часто стали ездить так бояре через Донскую землю. То привезут жалованье, то доставят грамоту, то едут к султану турецкому, то к Азовскому паше, то к крымцам. Всех этих людей казаки обязаны были встречать и провожать через войско для того, чтобы никто их не обидел.

Московское государство, которое было раньше далеким и маленьким, вдруг приблизилось, усилилось и устроилось. Раньше оно отрекалось от казаков. «Казаки-де, – писали из Москвы, – люди вольные, нам не подчиненные»; теперь, после того как в Москве убедились, какая большая сила Донское войско, – от него не отрекались, но просили донцов не трогать ни татар, ни турок, пока Москва с ними в мире. Приглядывались донцы и к московским людям, узнавали, что делается на Москве, и старые атаманы и казаки начинали понимать, что настает конец вольной, гулебной, охотничьей жизни. Грамота за грамотой напоминали нашим предкам об этом.

Но остановить казаков от набегов еще нельзя было. Это была их жизнь. Набегами да охотою они существовали. Для этого дела шли на Дон новые люди, жаждавшие удалых поисков. Притом же, постоянно жаловавшиеся на казаков азовцы сами задирали донцов, брали пленных, мешали ловить рыбу. Тут, в гирлах Дона, на Азовском море, война продолжалась по-прежнему, и набеги казачьи доходили и до больших черноморских городов – Синопа и Трапезонта.

И вот, 22 октября 1625 года пришла от царя Михаила Феодоровича грамота. В грамоте этой царь писал казакам о том, что посланным от него в Крым Осипу Прончищеву и Болдыреву в Крыму было много неприятностей от царя крымского. Грозились крымцы идти войною на Москву и жаловались на донцов за то, что они взяли Трапезонт, подходили к Азову, на р. Каланче взяли башню, сняли с нее пушки, а караул убили. Кроме того, жаловался султан Махмет Гирей на казаков и за то, что они взяли у него город Старый Крым. Просил крымский хан запретить казакам ходить по Черному морю и нападать на турецкие корабли.

«Мы уже приказывали вам об этом, – писал государь, – и вы то наше повеленье поставили ни во что, и нашего повеленья не слушаете, и нам то в великое подивленье!»

Напоминал царь казакам о том, как скверно им жилось раньше: «и вам, – было писано в грамоте, – было бы пригоже памятовать, какая вам неволя была при прежних царях Московских, а особенно при царе Борисе. Вы не могли не только приехать в Москву, но даже и в пограничные города к своим родным придти; всюду вам было запрещено покупать и продавать. Во всех городах вас хватали, сажали в тюрьмы, многих казнили, вешали и в воду сажали… Мы же все ваши прежние вины забыли и приняли вас, как своих верных слуг».

Напоминал царь казакам и о том, что он их жалует за их верную службу своим жалованьем. Упрекал государь казаков за и их дружбу с запорожскими казаками, которые в смутное время много насилия и беспорядка производили в Московской земле и стоя за ляхов.

Длинная была грамота, на двенадцати листах. Долго читал ее войсковой дьяк на кругу. В конце царь грозил лишить казаков своего жалованья, запретить им ездить в русские города. «И в том, – заканчивал царь свое послание, – вы будете сами виноваты, а не я».

Призадумались казаки. А тут еще пришло известие, что ездившая с Дона в Москву на зиму за жалованьем, так называемая зимовая станица, четверо казаков с атаманом Алексеем Старовым, схвачена в Москве и сослана в монастырь на Белое озеро. Нужно было мириться и слушать царское повеленье.

Два года спустя казаки собрали по этому случаю войсковой круг. На кругу атаман Епифан Радилов по общему уговору учинил следующий крепкий наказ: – «от сего времени, впредь и навсегда, чтобы никто с Дона не ходил для воровства на Волгу; а ежели кто объявится на Дону, и тому быть казнену смертью».

Мало того, казаки отписали и волжским казакам, чтобы и они не ходили для добычи по Волге.

Это был первый приказ о том, что набег почитается за преступление. Раньше тоже на «воров казаков», ходивших на Волгу, смотрели нехорошо, но гулебщиков не преследовали, – теперь же, «от сего времени и навсегда» – казаки преследовали за набеги, позорили тех, кто не слушался, били на кругу кнутами, а иных, по казачьему обычаю, сажали «в куль, да в воду», а предводителей выдавали Москве для казни при всем народе.

Многие казаки считали виновным во всех этих несчастьях турецкого султана и крымского хана. Они-де жаловались царю и настраивали государя против казаков. В 1630 году в Москву приехал от турецкого султана посол, грек Фома Кантакузен. Он опять жаловался на казачьи разбои и передавал отцу царя, патриарху Филарету, что султан, если царь не угомонит казаков, возьмет Дон себе и разрешит казакам грабить Московскую землю.

Казаков, сопровождавших Кантакузена, сослали в ссылку, а на Дон не было послано жалованья. Для увещания же казаков, вместе с ехавшим обратно Кантакузеном, был послан посол Савин с воеводою Иваном Карамышевым с 700 стрельцов. Прибытие на Дон, неизвестно для чего, русского войска смутило казаков. Карамышев благополучно на лодках доехал до устья р. Маныча и здесь остановился у Орехова ярка, недалеко от Монастырского городка. Посол Савин потребовал атаманов и казаков в стан свой для выслушания царской грамоты. Но казаки и раньше принимали царских послов и знали порядок, как это делается. Посол должен сам придти и говорить речь по наказу царскому и войсковой дьяк в его присутствии должен был читать грамоту на кругу перед атаманами и казаками. Войсковой атаман пригласил Савина на круг. Савин пришел, и при нем прочли царскую грамоту, в которой казаков опять обвиняли в набегах на Азов, на Крым и на Турецкие земли. Царь приказывал казакам, чтобы загладить свою вину, учинить крепкий мир с азовцами и под начальством турецких пашей идти на войну с поляками.

– Пока же вины не исправите, – жалованья вам не будет!.. – так закончил свою речь царский посол.

Молча, опустив головы, выслушал круг войсковой царское посланье. Все стояли, покорно обнажив головы. Когда кончилось чтение, атаман надел шапку и зашумели, как рой пчел, казаки. Приехавшие с послом из Москвы казаки рассказали, что по просьбе Фомы Кантакузена 60 казаков сослано в ссылку. И еще шумнее стало на кругу. Но, вот, атаман, выслушав ответы старшин, взялся за шапку.

– Помолчи, честная станица! – звонким голосом возгласил есаул. – Атаман трухменку гнет…

Смолк круг войсковой. Атаман начал держать речь царскому послу.

– Войско Донское, – сказал он, – молить Бога о многолетнем здравии Царя и Патриарха не перестанет! С воеводами царскими, но не с пашами басурманскими против всякого врага мы готовы идти поголовно. И головы свои за Царя сложим. По воле Государя с Азовцами помиримся и послов до Азова с честью проводим!

– А на море ходить перестанете? – спросил Савин.

– Не ходить на море нам нельзя, – отвечал атаман. – Казаки на море против басурман ходят потому, что им иначе кормиться нечем. Без добычи казаки будут наги и босы. Царского жалованья мы давно не получаем, и сейчас его с вами не прислано. Азовцы сами виноваты, что казаки ходят против них. Они сами задирают казаков, грабят нашу границу.

– Аминь! – раздались голоса из круга.

Наступало время кончить переговоры и расходиться, но тут из круга начали раздаваться отдельные буйные и гневные голоса. Сверкнули обнаженные шашки над головами.

– Фому (Кантакузена) – в воду!.. кричали казаки. – Его вина, что 60 провожавших его товарищей наших томятся в ссылке! В воду предателя!

– И Карамышева в воду! Он сам вызвался идти на Дон и похвалялся, что без царского указа напоит казаков допьяна и всех перевешает.

– Глянь, какой прыткий!

– Он Царя не чтит!

– Он и когда грамоту царскую читали, стоял в шапке, закуся бороду!

Часть казаков бросилась на Карамышева, отбила его у перепуганных стрельцов и бросила в воду, изрубив саблями.

Ни атаман, ни Савин не могли остановить буйных казаков. Совершив свое злодейство, они разбежались.

Атаман обещал взыскать виновных, назначил большой конвой для проводов Кантакузена и Савина и распустил круг.

Про этот случай у казаков сложилась песня:

Подымался с Москвы большой боярин,

Он на тихий Дон гуляти.

Не доехавши тиха Дона становился,

Похвалялся всех казаков перевешать;

Казаки-братцы тотчас догадалися,

Во единый круг они собиралися,

Середи круга становился Царев боярин,

Он стал читать Государевы указы.

Дочитался он до Царского титула,

Казаки все шапки поснимали,

А большой Царев боярин шляпы не снял,

Оттого казаки взволновалися,

На боярина они бросалися,

Буйну голову его срубили,

А бело тело в тихий Дон бросили,

И, убивши, телу говорили:

Почитай ты, боярин, Государя,

Не гордись ты перед ним и не славься.

Ко Царю они с повинной приходили.

Ты гой еси, батюшка, православный Царь!

Ты суди нас праведной расправою,

Повели над нами делать, что изволишь:

Ты волен над нашими буйными головами!

Аркебуз (старинный усовершенствованный лук)

13. Взятие Азова. 18 июня 1637 года

Как было казакам исполнить повеление государя и не воевать с азовцами, когда у азовцев томились в жестокой неволе молодые казаки и казачки?!

И теперь еще можно слышать, как поют донские казаки следующую песню:

Знали про это азовцы. Знали через своих разведчиков, под видом купцов приходивших на Дон, знали и от перебежчиков. Старая песня донская поет про эти думы казачьи, поет и про изменника туму[12] – Сеньку Маноцкова.

На правом берегу Дона, ниже теперешней Старо-Черкасской станицы, находится Монастырское урочище. На месте этом, еще с 1610 года, стоял Монастырский городок и в нем собиралось «Главное Донское войско» для совета и для похода. Здесь собирался войсковой круг, здесь принимали послов и царское жалованье. Зимой 1637 года по всему Дону были посланы гонцы с приказом – к весне быть на Монастырском яру для решения общего войскового дела.

Весной собрался круг. На круг этот прибыли запорожские казаки, возвращавшиеся с набегов.

Собравшиеся на кругу атаманы предложили «Главному войску – атаманам и казакам» совершить великий подвиг: смыть вины свои перед государем, сделать то же, что сделал Ермак; открыть Москве свободный доступ к морю, дать ей возможность торговать со странами всего света – пойти «посечь басурман, взять город Азов и утвердить в нем православную веру!»

– Аминь! – указали казаки.

Атаманы обратились к запорожцам со следующею речью:

– Путь ваш далек и опасен, вряд ли дойдете. У нас же запасов много и в союзе с нами вы найдете богатую добычу. Возьмем Азов, откроем свободный путь в моря Азовское и Черное и найдем за морями все, чего только можно пожелать!

Запорожцы поклялись идти заодно с донцами и до смерти воевать против басурман.

Тогда же послали казаки атамана Ивана Каторжного[14] в Москву с донесением царю о своем намерении взять Азов и подарить его государю!..

Походным атаманом был избран Михаил Ивановича Татаринов. Не было у казаков стенобитных тяжелых пушек, и всю артиллерию тогдашнего войска Донского составляли четыре легкие пушки – фальконета.

Отпели молебны, поклонились старым образам, попрощались с родителями и часть казаков пошла на лодках по Дону, другая на конях вдоль берега. Вскоре увидали казаки высокие сероватые стены Азова, увидали и башни. Отцы их не раз бывали там, не раз брали и самый Азов, но тогда это была небольшая деревянная крепость, теперь же перед казаками возвышалась каменная громада со многими башнями. Войско казачье разделилось на 4 части. На Дону стала судовая стража, зашли казаки и к самому морю и отрезали все сообщения Азова.

И теперь еще можно слышать, как поют донские казаки следующую песню:

И действительно, как в песне поется, писали из Азова донские пленники о тяжелой неволе. Мутилось сердце казачье тоскою, злобою загорались очи, когда читали они эти письма. Бельмом на глазу сидел в устьях Дона Азов. Из-за него нельзя было казакам выбраться на синее Азовское море, пройти за Керчь к берегам Крыма, где люди не знают зимы. И далекой мечтой донцов было – взять Азов.

Ах талан ли мой талан такой[10]

Или участь моя горькая!

Ты звезда моя злосчастная!

Высоко звезда восходила,

Выше светла млада месяца,

Что затмило солнце красное!

На роду ли мне написано,

На делу ли[11] мне досталося,

Что со младости и до старости,

До седого бела волоса,

Во весь век мне горе мыкати,

Что до самой гробовой доски?

Во Азове славном городе,

Во стене ли белокаменной,

Как была тут темная темница

Без дверей и без окошечек;

Во той ли темной темнице

Сидел там добрый молодец,

Добрый молодец Донской казак,

В заключенье ровно двадцать лет,

Ровно двадцать лет и два года;

Случилось тут мимо ехати

Самому царю Турецкому.

Как возговорит добрый молодец:

«Ой ты, гой еси, турецкий царь!

Прикажи меня поить, кормить,

Прикажи меня скоро казнить,

Не прикажешь ты скорей казнить —

Прикажи на волю выпустить,

Не прикажешь ты вон выпустить —

Напишу я скору грамотку

К товарищам на тихий Дон:

Славный, тихий Дон взволнуется,

Весь казачий круг взбунтуется,

Разобьют силу турецкую

И тебя, царя, в полон возьмут!»

Как возговорит турецкий царь:

«Выпускайте добра молодца,

Удалого казака Донского

Во его ли землю русскую

Ко его ли Царю Белому».

Знали про это азовцы. Знали через своих разведчиков, под видом купцов приходивших на Дон, знали и от перебежчиков. Старая песня донская поет про эти думы казачьи, поет и про изменника туму[12] – Сеньку Маноцкова.

Убедившись в том, что Московский царь не в силах удержать казаков от набегов на море, азовцы стали укреплять Азов. Каменные стены города были обновлены, прокопаны новые водяные рвы, насыпаны валы, построены башни. За крепостной оградой турки выстроили еще прочный замок, где бы мог спасаться гарнизон в случае, если бы казаки одолели стены. На берегах Дона поставили они передовые крепостцы. Отборный четырехтысячный отряд янычар был назначен для охраны Азова.

У нас, братцы, на Дону,

во Черкасском городу

Проявилась у нас, братцы, прирожоная тума.

Он из тум, братцы, тума,

Сенька Маноцков злодей;

Крепкой думушки с стариками

он не думывал,

Думывал крепкую он думушку

с ярыжками,

Перекинулся, собака, к Азовскому паше,

А Азовский-то паша стал его спрашивати:

«Ты скажи, скажи, приятель,

правду истинную,

Что-то думают у вас, во Черкасском городу?»

«Старики-то пьют, гуляют,

по беседушкам сидят,

По беседушкам сидят, про Азов ваш

говорят:

Ой, не дай Боже Азовцам

ума разума того —

Не поставили б они башенки на усть

речки Каланчи,

Не перекинули бы цепи через славный

тихий Дон,

Не подвели бы они струны ко звонким

колоколам!»[13]

Уж нельзя нам, братцы, будет во сине море пройтить,

По синю морю гулять, зипунов-то

доставать! —

Как у нас было, на Дону,

во Черкасском городу

Войсковой наш атаман во всю ночушку

не спал,

Как со вечеру, сокол наш, Роговые

проплывал,

По белу свету, сокол наш,

по синю морю гулял,

По синю морю гулял, кораблики разбивал!

На правом берегу Дона, ниже теперешней Старо-Черкасской станицы, находится Монастырское урочище. На месте этом, еще с 1610 года, стоял Монастырский городок и в нем собиралось «Главное Донское войско» для совета и для похода. Здесь собирался войсковой круг, здесь принимали послов и царское жалованье. Зимой 1637 года по всему Дону были посланы гонцы с приказом – к весне быть на Монастырском яру для решения общего войскового дела.

Весной собрался круг. На круг этот прибыли запорожские казаки, возвращавшиеся с набегов.

Собравшиеся на кругу атаманы предложили «Главному войску – атаманам и казакам» совершить великий подвиг: смыть вины свои перед государем, сделать то же, что сделал Ермак; открыть Москве свободный доступ к морю, дать ей возможность торговать со странами всего света – пойти «посечь басурман, взять город Азов и утвердить в нем православную веру!»

– Аминь! – указали казаки.

Атаманы обратились к запорожцам со следующею речью:

– Путь ваш далек и опасен, вряд ли дойдете. У нас же запасов много и в союзе с нами вы найдете богатую добычу. Возьмем Азов, откроем свободный путь в моря Азовское и Черное и найдем за морями все, чего только можно пожелать!

Запорожцы поклялись идти заодно с донцами и до смерти воевать против басурман.

Тогда же послали казаки атамана Ивана Каторжного[14] в Москву с донесением царю о своем намерении взять Азов и подарить его государю!..

Походным атаманом был избран Михаил Ивановича Татаринов. Не было у казаков стенобитных тяжелых пушек, и всю артиллерию тогдашнего войска Донского составляли четыре легкие пушки – фальконета.

Отпели молебны, поклонились старым образам, попрощались с родителями и часть казаков пошла на лодках по Дону, другая на конях вдоль берега. Вскоре увидали казаки высокие сероватые стены Азова, увидали и башни. Отцы их не раз бывали там, не раз брали и самый Азов, но тогда это была небольшая деревянная крепость, теперь же перед казаками возвышалась каменная громада со многими башнями. Войско казачье разделилось на 4 части. На Дону стала судовая стража, зашли казаки и к самому морю и отрезали все сообщения Азова.