Страница:

Эти источники — Интернет и газеты, посвященные поиску и предложению работы. Здесь я делаю следующее сильное заявление: можно обойтись Интернетом. Почему? Да потому, что опыт последней пары лет показал, что и там, и в газетах публикуются одни и те же объявления. По крайней мере, это касается наиболее востребованных вакансий (понятно, что уборщиц, грузчиков и слесарей-сантехников в Интернете обычно не ищут, но они нам и не так интересны). Но если специфика вашей компании требует поиска через газеты — нет проблем, от этого технология исследования не изменится.

Заходим на наиболее популярный (или проще — ваш любимый) сайт бесплатных объявлений о поиске и предложении работы. Какой именно? Не скажу, сами должны знать. А теперь сразу открываем программу MS Excel, туда будем записывать результаты. Не забудьте сразу дать имя файлу, например, «рынок бухгалтеров май 02».

Теперь на выбранном нами сайте заходим в режим «поиск работы». Задаем следующие параметры: должность, образование, возраст и пол — в соответствии с требованиями вашей компании. Диапазон оплаты — с хорошим запасом «вниз» и «вверх». То есть если вы ищете специалиста на 450-500 долларов, то советую задать диапазон от 200 до 1000. Зачем? Чтобы увидеть реальные границы рынка. Теперь срок, за который должен производиться поиск. Я рекомендую от 7 до 10 дней. Почему? Потому, что 1-3 дня — это мало, выборка может получиться недостаточной. Больше — много, потому что в большинстве случаев именно за этот срок человек, активно ищущий работу и обладающий приличными деловыми качествами, обычно ее находит. Так что, задав больший временной диапазон, вы, скорее всего, результаты не улучшите, но сделаете лишнюю работу.

Теперь в открытом нами листе Excel делаем два заголовка: «Спрос» и «Предложение». С чего начнем? Правильно, с предложения, потому что мы находимся на открытом нами сайте в режиме «поиск работы». То есть собираем данные по предложению. То же самое — если вы анализируете объявления в газетах, только там надо найти раздел «Ищу работу».

А дальше прочитываем каждое объявление и записываем в столбик под заголовком «Спрос» те суммы оплаты труда, на которые претендуют соискатели. И так — до конца, то есть до последнего объявления.

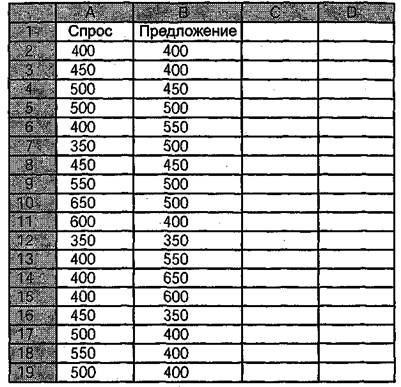

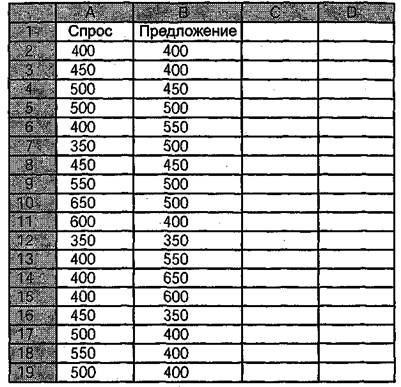

Когда закончили — повторяем всю процедуру, но уже в разделе сайта «приглашаем на работу» или с соответствующеи страницей газеты. Вот что у вас получится в конце концов:

Конечно, здесь нарисована только верхняя часть таблицы: в действительности у вас должно получиться полторы — две сотни записей.

Эта работа по сбору «сырых данных» достаточно простая и механическая, но занимает несколько часов, поэтому лучше поручите ее своим помощникам. Однако первые 3-5 раз проделайте все сами, дабы освоить процедуру и правильно все объяснить.

Тут есть тонкости. Во-первых, старайтесь избегать повторных объявлений. Некоторые соискатели работы настолько нервные, что дают объявление по нескольку раз. Вам эти данные, конечно, не нужны.

Во-вторых, старайтесь не выходить за пределы своего сегмента рынка. Например, вы анализируете рынок труда главных бухгалтеров для средней российской торгово-промышленной компании. Вам наверняка попадутся объявления о поиске главбуха — финансового директора для какой-нибудь корпорации-монстра, владеющей сетью супермаркетов [50], для банка, для иностранной компании. Или, наоборот, какая-то дама ищет работу по совместительству в мелкой фирмешке или у ПБОЮЛа. Это тоже не наш контингент.

Итак, вы получили два столбика цифр: данные по спросу и по предложению на рынке труда. Дальше начинается самое интересное — анализ результатов.

Я полагаю, что читатели в основном знакомы с программой Excel и умеют обращаться с электронными таблицами. Но нам понадобятся некоторые функции этой программы, которые известны далеко не всем, поэтому я расскажу о них подробно.

Мы получили два массива чисел, из которых можно пока сделать только один вывод: сравнить их количество. Если оно примерно одинаково (с разбросом в 10-15%), значит, в целом спрос на рынке труда по анализируемой нами профессии в целом соответствует предложению. Именно в целом, потому что более тонкий анализ может вскрыть интересные несоответствия (см. главу «Вы на рынке труда»). И наоборот, может оказаться, что спрос выше или ниже предложения.

Для начала дадим нашим двум массивам имена: те же самые «спрос» и «предложение». Это нам пригодится в дальнейшем. Если вы не умеете присваивать имена диапазонам клеток в Excel — прочитайте в учебнике или в «хелпе», там все достаточно просто.

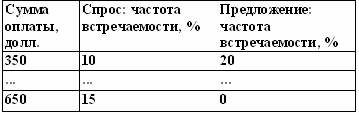

Наши два столбика чисел сами по себе ни о чем не говорят: их надо привести в вид, удобный для анализа. Это значит, сделать из них такую таблицу:

Если вы уверены, что легко и быстро справитесь с этой задачей, то можете смело пропустить следующие 4 страницы. Если нет — советую прочитать, хотя они больше относятся к работе с программой Excel, чем к управлению персоналом.

Для начала отсортируем оба столбика по возрастанию. Это делается совсем просто: в меню «данные» — «сортировка». Теперь мы видим две важные вещи: верхние и нижние границы диапазонов оплаты труда по спросу и по предложению, а также «шаг» их увеличения. В нашем гипотетическом примере диапазон невелик: минимум — 350 долларов, максимум — 650.

В большинстве случаев этот шаг бывает кратным 50 или 100 долларам. Но иногда бывает, что для красоты выборку приходится немного подчистить. Например, если попадаются суммы, скажем, в 170 или 120 долларов. Такие я просто предлагаю округлять в большую или меньшую сторону: нас ведь интересуют тенденции, а не точные значения!

Дальше мы делаем следующее. Создайте на том же листе Excel справа от наших двух столбиков (но отступя несколько столбцов, чтобы не запутаться) массив чисел, содержащий все значения уровней оплаты труда с установленным «шагом» (лучше всего — в 50 долларов). Он должен начинаться с минимального из имеющихся значений и кончаться максимальным. Это будет первая колонка нашей итоговой таблицы «Сумма оплаты, долл.». Можно, конечно, «набить» ее вручную, но проще воспользоваться функцией Excel «автозаполнение». Для этого введите первое и второе числа, например, 100 и 150, затем выделите обе клетки, удерживая пальцем левую клавишу мышки. Вы увидите, что курсор из толстого белого креста превратится в тонкий черный, а в нижнем правом углу выделенного вами диапазона появится маленький квадратик. Установите на него курсор при отпущенной клавише мышки, снова нажмите на клавишу и «протащите» диапазон вниз на десяток клеток. Вот и все! Ваш диапазон заполнился числами с необходимым «шагом». Остается только убрать или добавить снизу (таким же способом) несколько чисел, если вы промахнулись с их количеством.

Теперь нам надо справа от полученного первого столбца нашей итоговой таблицы для каждого значения уровня оплаты труда указать, сколько раз оно встречается среди данных по спросу и по предложению. Можно сделать это тупо вручную, но я предлагаю вам воспользоваться еще одной очень удобной функцией Excel: СЧЁТЕСЛИ.

Эта функция делает вот что: подсчитывает в указанном нами диапазоне количество чисел, совпадающих с определенным числом. То есть именно то, что нам надо!

Делается это так. Установите курсор на ячейку справа от верхней ячейки нашего диапазона уровней оплаты труда. Теперь выберите в меню «вставка» команду «функция» (она также обозначена символом f). Вы открыли экран «мастер функций», состоящий из двух окон. Выберите в левом окне команду «статистические» и в правом — СЧЁТЕСЛИ.

Перед вами появилось окно, куда следует вставить диапазон и условие. Вот тут-то нам и пригодятся имена, присвоенные нашим данным: «спрос» и «предложение». Щелкните мышкой в поле «диапазон», затем выберите в меню «вставка» команду «имя». Появится окно со всеми именами диапазонов, которые есть в нашем листе Excel. Выберите имя «спрос», и оно появится в поле «диапазон». Теперь перейдите в поле «условие» и укажите в нем адрес верхней ячейки диапазона уровней оплаты труда (то есть слева от той, куда вы сейчас вставляете функцию СЧЁТЕСЛИ). Теперь — ОК, и работа закончена, функция вставлена. На экране в этой ячейке вы увидите количество чисел из диапазона «спрос», равных тому, что находится в первой ячейке диапазона уровней оплаты труда. Теперь достаточно скопировать эту ячейку сверху вниз на весь столбец таблицы, и вы получите желаемое.

Тут есть хитрость, которую не все знают. Дело в том, что Excel, копируя ячейки, содержащие функции со ссылками на другие ячейки, по умолчанию использует не абсолютную,а относительнуюадресацию. Это значит, что в функции СЧЁТЕСЛИ, которую вы скопировали одной ячейкой ниже, адрес ячейки, содержащей условие счета, также окажется на строку ниже, как это нам и надо. Но зато группа ячеек «диапазон» тоже получится не заданной, а на строку ниже!Представляете себе, какие данные вы получите, сделав такую ошибку? Я точно знаю, потому что она типична для всех, кого я обучал своей методике. Поэтому и рекомендую использовать имена диапазонов вместо адресов: они-то уж точно никак не изменятся!

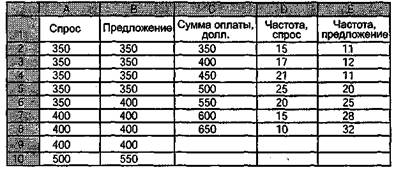

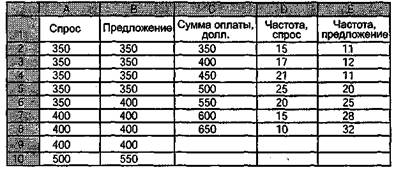

Вот какая табличка у вас получится:

Обратите внимание: в столбцах вашей таблички «Частота, спрос» и «Частота, предложение» (столбцы D и Е) вы видите числа, показывающие, сколько раз соответствующая сумма оплаты (столбец С) встречается в «сырых данных» («Спрос» и «Предложение»). Но если вы выберете курсором любую ячейку в этих столбцах, то сверху, на панели формул, вы увидите что-то вроде «=СЧЁТЕСЛИ (Cпpoc;D3)» или «=СЧЁТЕСЛИ(Предложение;D3)», потому что в действительности в этой ячейке находится не число, а функция «СЧЁТЕСЛИ» с соответствующими адресами аргументов. И если какие-либо данные в столбцах «Спрос» и «Предложение» будут изменены, результаты мгновенно будут пересчитаны! Если хотите, можете проверить.

Наш следующий шаг — пересчитать полученные нами частоты встречаемости в проценты. Для этого сначала подсчитаем суммы по столбцам «Спрос» и «Предложение»; ведь количество данных по этим показателям может быть не одинаковым. Ну, как в Excel считать сумму по столбцам и переводить абсолютные показатели в проценты, вы, наверное, знаете.

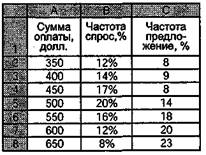

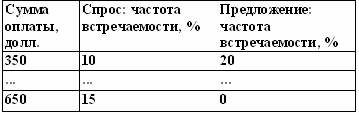

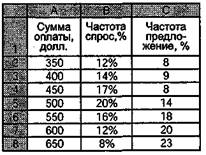

Вот что у вас должно получиться в итоге:

Смотрите: столбцы С, F и G — это и есть итоговая таблица, ради которой мы проделали все предыдущие процедуры! Остальные столбцы нам уже и не нужны. Теперь мы можем привести табличку в окончательный вид, вот такой:

Для тех, кто не очень уверенно работает в Excel, напоминаю: в столбцах «Частота, спрос, %» и «Частота, предложение, %» у вас на самом деле не числа, а формулы для получения процентов! Поэтому если вы просто удалите ненужные столбцы или скопируете нужные в другое место, вы получите в этих ячейках полную белиберду. Следует воспользоваться операцией «копировать — специальная вставка — значения». Тогда вы получите табличку, заполненную не формулами, а числами.

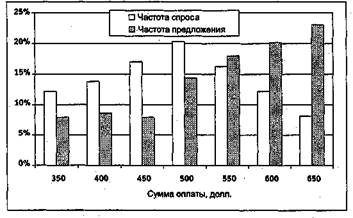

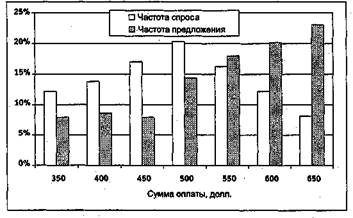

Ну вот, вроде бы все. Осталось только построить график (кто не умеет — читайте учебник). Какой именно график? Лучше всего — диаграмму, то есть столбчатый график. Почему не линейчатый (кривую)? Потому что кривые используются для отражения процессов,например, развивающихся во времени. Здесь же мы имеем ряд дискретных точек (сумм оплаты), и поэтому набор столбиков, отражающих показатели спроса и предложения для каждой из них, будет более точно соответствовать характеру анализируемого нами статистического материала.

Какие выводы можно из него сделать?

Во-первых, рынок труда по анализируемой нами условной профессии в целом примерно равномерен по спросу и предложению (мы нашли 123 объявления о приглашении на работу и 139 — о поиске работы; с точки зрения статистики это не значимое различие).

Во-вторых, диапазон сумм оплаты — от 350 до 650 долларов, то есть весь набор возможных вариантов укладывается между этими суммами в пределах 300 долларов. Теперь мы знаем, что для данной специальности 350-450 долларов — это «невысокая» зарплата, 450-550 долларов — «средняя», а свыше 550 — «высокая».

В-третьих, в диапазоне от минимума (350 долл.) до 500 долларов спрос постоянно превышает предложение, то есть больше половины работодателей (в сумме — 63%) готовы платить относительно «низкую» или «среднюю» по рынку зарплату. В то же время на этот уровень оплаты труда согласны всего 39% соискателей, а остальные 61% оценивают свой трудовой ресурс более высоко.

В-четвертых, 43% соискателей (близко к половине!) претендуют на 600-650 долларов, а готовы платить эту сумму всего 20% работодателей.

Какая тактика подбора персонала следует из обнаруженной нами ситуации на рынке труда? Очевидно, что если мы захотим сэкономить и будем искать специалистов в «нижнем» диапазоне оплаты, то нам придется повозиться, так как спрос здесь значительно превышает предложение. Если мы, наоборот, захотим «снять сливки» с рынка труда и заявим сумму 600-650 долларов, то достаточно легко и быстро заполним вакансию, так как предложение в этом диапазоне намного выше спроса. Но при этом мы оставим своему сотруднику сравнительно небольшую перспективу для роста, что не особенно хорошо. В такой ситуации я бы предложил 500 долларов с перспективой до 600: здесь и предложение есть, и возможности для роста.

Вот, собственно, и все. Теперь предлагаю в качестве упражнения проанализировать по этой методике рынок по позиции «менеджер по персоналу». Вдруг «по рынку» вы заслуживаете большего?

ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ: НАВОДИМ ПОРЯДОК В ДОМЕ

Заходим на наиболее популярный (или проще — ваш любимый) сайт бесплатных объявлений о поиске и предложении работы. Какой именно? Не скажу, сами должны знать. А теперь сразу открываем программу MS Excel, туда будем записывать результаты. Не забудьте сразу дать имя файлу, например, «рынок бухгалтеров май 02».

Теперь на выбранном нами сайте заходим в режим «поиск работы». Задаем следующие параметры: должность, образование, возраст и пол — в соответствии с требованиями вашей компании. Диапазон оплаты — с хорошим запасом «вниз» и «вверх». То есть если вы ищете специалиста на 450-500 долларов, то советую задать диапазон от 200 до 1000. Зачем? Чтобы увидеть реальные границы рынка. Теперь срок, за который должен производиться поиск. Я рекомендую от 7 до 10 дней. Почему? Потому, что 1-3 дня — это мало, выборка может получиться недостаточной. Больше — много, потому что в большинстве случаев именно за этот срок человек, активно ищущий работу и обладающий приличными деловыми качествами, обычно ее находит. Так что, задав больший временной диапазон, вы, скорее всего, результаты не улучшите, но сделаете лишнюю работу.

Теперь в открытом нами листе Excel делаем два заголовка: «Спрос» и «Предложение». С чего начнем? Правильно, с предложения, потому что мы находимся на открытом нами сайте в режиме «поиск работы». То есть собираем данные по предложению. То же самое — если вы анализируете объявления в газетах, только там надо найти раздел «Ищу работу».

А дальше прочитываем каждое объявление и записываем в столбик под заголовком «Спрос» те суммы оплаты труда, на которые претендуют соискатели. И так — до конца, то есть до последнего объявления.

Когда закончили — повторяем всю процедуру, но уже в разделе сайта «приглашаем на работу» или с соответствующеи страницей газеты. Вот что у вас получится в конце концов:

Конечно, здесь нарисована только верхняя часть таблицы: в действительности у вас должно получиться полторы — две сотни записей.

Эта работа по сбору «сырых данных» достаточно простая и механическая, но занимает несколько часов, поэтому лучше поручите ее своим помощникам. Однако первые 3-5 раз проделайте все сами, дабы освоить процедуру и правильно все объяснить.

Тут есть тонкости. Во-первых, старайтесь избегать повторных объявлений. Некоторые соискатели работы настолько нервные, что дают объявление по нескольку раз. Вам эти данные, конечно, не нужны.

Во-вторых, старайтесь не выходить за пределы своего сегмента рынка. Например, вы анализируете рынок труда главных бухгалтеров для средней российской торгово-промышленной компании. Вам наверняка попадутся объявления о поиске главбуха — финансового директора для какой-нибудь корпорации-монстра, владеющей сетью супермаркетов [50], для банка, для иностранной компании. Или, наоборот, какая-то дама ищет работу по совместительству в мелкой фирмешке или у ПБОЮЛа. Это тоже не наш контингент.

Итак, вы получили два столбика цифр: данные по спросу и по предложению на рынке труда. Дальше начинается самое интересное — анализ результатов.

Я полагаю, что читатели в основном знакомы с программой Excel и умеют обращаться с электронными таблицами. Но нам понадобятся некоторые функции этой программы, которые известны далеко не всем, поэтому я расскажу о них подробно.

Мы получили два массива чисел, из которых можно пока сделать только один вывод: сравнить их количество. Если оно примерно одинаково (с разбросом в 10-15%), значит, в целом спрос на рынке труда по анализируемой нами профессии в целом соответствует предложению. Именно в целом, потому что более тонкий анализ может вскрыть интересные несоответствия (см. главу «Вы на рынке труда»). И наоборот, может оказаться, что спрос выше или ниже предложения.

Для начала дадим нашим двум массивам имена: те же самые «спрос» и «предложение». Это нам пригодится в дальнейшем. Если вы не умеете присваивать имена диапазонам клеток в Excel — прочитайте в учебнике или в «хелпе», там все достаточно просто.

Наши два столбика чисел сами по себе ни о чем не говорят: их надо привести в вид, удобный для анализа. Это значит, сделать из них такую таблицу:

Если вы уверены, что легко и быстро справитесь с этой задачей, то можете смело пропустить следующие 4 страницы. Если нет — советую прочитать, хотя они больше относятся к работе с программой Excel, чем к управлению персоналом.

Для начала отсортируем оба столбика по возрастанию. Это делается совсем просто: в меню «данные» — «сортировка». Теперь мы видим две важные вещи: верхние и нижние границы диапазонов оплаты труда по спросу и по предложению, а также «шаг» их увеличения. В нашем гипотетическом примере диапазон невелик: минимум — 350 долларов, максимум — 650.

В большинстве случаев этот шаг бывает кратным 50 или 100 долларам. Но иногда бывает, что для красоты выборку приходится немного подчистить. Например, если попадаются суммы, скажем, в 170 или 120 долларов. Такие я просто предлагаю округлять в большую или меньшую сторону: нас ведь интересуют тенденции, а не точные значения!

Дальше мы делаем следующее. Создайте на том же листе Excel справа от наших двух столбиков (но отступя несколько столбцов, чтобы не запутаться) массив чисел, содержащий все значения уровней оплаты труда с установленным «шагом» (лучше всего — в 50 долларов). Он должен начинаться с минимального из имеющихся значений и кончаться максимальным. Это будет первая колонка нашей итоговой таблицы «Сумма оплаты, долл.». Можно, конечно, «набить» ее вручную, но проще воспользоваться функцией Excel «автозаполнение». Для этого введите первое и второе числа, например, 100 и 150, затем выделите обе клетки, удерживая пальцем левую клавишу мышки. Вы увидите, что курсор из толстого белого креста превратится в тонкий черный, а в нижнем правом углу выделенного вами диапазона появится маленький квадратик. Установите на него курсор при отпущенной клавише мышки, снова нажмите на клавишу и «протащите» диапазон вниз на десяток клеток. Вот и все! Ваш диапазон заполнился числами с необходимым «шагом». Остается только убрать или добавить снизу (таким же способом) несколько чисел, если вы промахнулись с их количеством.

Теперь нам надо справа от полученного первого столбца нашей итоговой таблицы для каждого значения уровня оплаты труда указать, сколько раз оно встречается среди данных по спросу и по предложению. Можно сделать это тупо вручную, но я предлагаю вам воспользоваться еще одной очень удобной функцией Excel: СЧЁТЕСЛИ.

Эта функция делает вот что: подсчитывает в указанном нами диапазоне количество чисел, совпадающих с определенным числом. То есть именно то, что нам надо!

Делается это так. Установите курсор на ячейку справа от верхней ячейки нашего диапазона уровней оплаты труда. Теперь выберите в меню «вставка» команду «функция» (она также обозначена символом f). Вы открыли экран «мастер функций», состоящий из двух окон. Выберите в левом окне команду «статистические» и в правом — СЧЁТЕСЛИ.

Перед вами появилось окно, куда следует вставить диапазон и условие. Вот тут-то нам и пригодятся имена, присвоенные нашим данным: «спрос» и «предложение». Щелкните мышкой в поле «диапазон», затем выберите в меню «вставка» команду «имя». Появится окно со всеми именами диапазонов, которые есть в нашем листе Excel. Выберите имя «спрос», и оно появится в поле «диапазон». Теперь перейдите в поле «условие» и укажите в нем адрес верхней ячейки диапазона уровней оплаты труда (то есть слева от той, куда вы сейчас вставляете функцию СЧЁТЕСЛИ). Теперь — ОК, и работа закончена, функция вставлена. На экране в этой ячейке вы увидите количество чисел из диапазона «спрос», равных тому, что находится в первой ячейке диапазона уровней оплаты труда. Теперь достаточно скопировать эту ячейку сверху вниз на весь столбец таблицы, и вы получите желаемое.

Тут есть хитрость, которую не все знают. Дело в том, что Excel, копируя ячейки, содержащие функции со ссылками на другие ячейки, по умолчанию использует не абсолютную,а относительнуюадресацию. Это значит, что в функции СЧЁТЕСЛИ, которую вы скопировали одной ячейкой ниже, адрес ячейки, содержащей условие счета, также окажется на строку ниже, как это нам и надо. Но зато группа ячеек «диапазон» тоже получится не заданной, а на строку ниже!Представляете себе, какие данные вы получите, сделав такую ошибку? Я точно знаю, потому что она типична для всех, кого я обучал своей методике. Поэтому и рекомендую использовать имена диапазонов вместо адресов: они-то уж точно никак не изменятся!

Вот какая табличка у вас получится:

Обратите внимание: в столбцах вашей таблички «Частота, спрос» и «Частота, предложение» (столбцы D и Е) вы видите числа, показывающие, сколько раз соответствующая сумма оплаты (столбец С) встречается в «сырых данных» («Спрос» и «Предложение»). Но если вы выберете курсором любую ячейку в этих столбцах, то сверху, на панели формул, вы увидите что-то вроде «=СЧЁТЕСЛИ (Cпpoc;D3)» или «=СЧЁТЕСЛИ(Предложение;D3)», потому что в действительности в этой ячейке находится не число, а функция «СЧЁТЕСЛИ» с соответствующими адресами аргументов. И если какие-либо данные в столбцах «Спрос» и «Предложение» будут изменены, результаты мгновенно будут пересчитаны! Если хотите, можете проверить.

Наш следующий шаг — пересчитать полученные нами частоты встречаемости в проценты. Для этого сначала подсчитаем суммы по столбцам «Спрос» и «Предложение»; ведь количество данных по этим показателям может быть не одинаковым. Ну, как в Excel считать сумму по столбцам и переводить абсолютные показатели в проценты, вы, наверное, знаете.

Вот что у вас должно получиться в итоге:

Смотрите: столбцы С, F и G — это и есть итоговая таблица, ради которой мы проделали все предыдущие процедуры! Остальные столбцы нам уже и не нужны. Теперь мы можем привести табличку в окончательный вид, вот такой:

Для тех, кто не очень уверенно работает в Excel, напоминаю: в столбцах «Частота, спрос, %» и «Частота, предложение, %» у вас на самом деле не числа, а формулы для получения процентов! Поэтому если вы просто удалите ненужные столбцы или скопируете нужные в другое место, вы получите в этих ячейках полную белиберду. Следует воспользоваться операцией «копировать — специальная вставка — значения». Тогда вы получите табличку, заполненную не формулами, а числами.

Ну вот, вроде бы все. Осталось только построить график (кто не умеет — читайте учебник). Какой именно график? Лучше всего — диаграмму, то есть столбчатый график. Почему не линейчатый (кривую)? Потому что кривые используются для отражения процессов,например, развивающихся во времени. Здесь же мы имеем ряд дискретных точек (сумм оплаты), и поэтому набор столбиков, отражающих показатели спроса и предложения для каждой из них, будет более точно соответствовать характеру анализируемого нами статистического материала.

Какие выводы можно из него сделать?

Во-первых, рынок труда по анализируемой нами условной профессии в целом примерно равномерен по спросу и предложению (мы нашли 123 объявления о приглашении на работу и 139 — о поиске работы; с точки зрения статистики это не значимое различие).

Во-вторых, диапазон сумм оплаты — от 350 до 650 долларов, то есть весь набор возможных вариантов укладывается между этими суммами в пределах 300 долларов. Теперь мы знаем, что для данной специальности 350-450 долларов — это «невысокая» зарплата, 450-550 долларов — «средняя», а свыше 550 — «высокая».

В-третьих, в диапазоне от минимума (350 долл.) до 500 долларов спрос постоянно превышает предложение, то есть больше половины работодателей (в сумме — 63%) готовы платить относительно «низкую» или «среднюю» по рынку зарплату. В то же время на этот уровень оплаты труда согласны всего 39% соискателей, а остальные 61% оценивают свой трудовой ресурс более высоко.

В-четвертых, 43% соискателей (близко к половине!) претендуют на 600-650 долларов, а готовы платить эту сумму всего 20% работодателей.

Какая тактика подбора персонала следует из обнаруженной нами ситуации на рынке труда? Очевидно, что если мы захотим сэкономить и будем искать специалистов в «нижнем» диапазоне оплаты, то нам придется повозиться, так как спрос здесь значительно превышает предложение. Если мы, наоборот, захотим «снять сливки» с рынка труда и заявим сумму 600-650 долларов, то достаточно легко и быстро заполним вакансию, так как предложение в этом диапазоне намного выше спроса. Но при этом мы оставим своему сотруднику сравнительно небольшую перспективу для роста, что не особенно хорошо. В такой ситуации я бы предложил 500 долларов с перспективой до 600: здесь и предложение есть, и возможности для роста.

Вот, собственно, и все. Теперь предлагаю в качестве упражнения проанализировать по этой методике рынок по позиции «менеджер по персоналу». Вдруг «по рынку» вы заслуживаете большего?

ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ: НАВОДИМ ПОРЯДОК В ДОМЕ

Глава, в которой для начала говорится о том, зачем нужен порядок. А потом предлагается несколько инструментов для его наведения

При социализме все трудящиеся (по крайней мере, с высшим образованием) раз в три года проходили аттестацию. Целая история была: комиссии создавались с привлечением профкома и парткома. Сколько книжек было написано про всякие баллы и коэффициенты. Для большинства работников это было без особого толка. И так было понятно, что я получу очередную должность, только когда Сидоров, ее ныне занимающий, уйдет на пенсию, а это — не скоро. Зато когда уйдет, начнутся интриги, при которых на результаты прошлых аттестаций будут обращать внимания столько же, сколько на погоду позапрошлого августа.

В западной специальной литературе оценке персонала уделяется лишь чуть меньше внимания, чем отбору. Супертема!

А нам-то, здесь и сейчас, оно нужно? Мы же и так про всех все знаем: кто хорошо работает, а кто — не очень… Что же касается периодичности раз в три года, так не известно, где мы через эти три года будем вместе с фирмой.

В общем, эти рассуждения не лишены логики. В нашей стране управляющие трудовыми ресурсами действительно гораздо больше озабочены другими вопросами (тем же профотбором), а оценка персонала, как правило, если и видится — то в туманной перспективе. Высший менеджмент предприятий тоже не совсем понимает, зачем она нужна, когда и так все ясно. Мороки много, а толку? К тому же общих технологий нет, и вам придется разрабатывать их самостоятельно в применении к особенностям своей фирмы.

Я согласен с тем, что оценку персонала предприятия стоит проводить, только если есть серьезный резон. Это действительно трудоемкая процедура, даже в самой простой форме, которая к тому же всегда сказывается на морали и атмосфере в организации не всегда позитивно. Не стоит городить огород просто потому, что УТР хочется проявить себя и устроить что-нибудь интересное.

Вот семь причин, по которым это мероприятие стоит затрачиваемых на него сил и времени. Если хотя бы половина относится к вашей фирме, тогда имеет смысл дочитать эту главу до конца.

1. Организация на стадии роста.Нередко бывает, что фирма сама незаметно для себя вдруг становится из маленькой — средней, или из средней — большой. Еще год назад все друг друга знали и генеральный лично принимал решения о приеме на работу практически всех. А сейчас — глядишь, половина народа новенькие, и даже лично УТР не всех помнит. В такой ситуации руководство начинают одолевать сомнения: не слишком ли много персонала набрано и все ли заслуживают высокой чести работать в компании. Может, сэкономим на оплате труда? Раньше-то платили почти вдвое меньше, а результаты были неплохие…

2. Пора ужиматься.Организация переживает не лучшие времена (спад на рынке, дефолт и прочее) и считает целесообразным несколько сократиться. За счет кого?

3. Где взять менеджмент?Компания, также растущая, испытывает хронический дефицит руководства среднего и низового звена. Можно, конечно, набирать «варягов» на рынке труда, но тогда свои могут обидеться. Да и стоит ли? Нет ли в наших рядах достойных выдвиженцев? А если есть, чего им не хватает, чтобы отвечать всем требованиям?

4. Что-то не клеится.Год назад компания открыла новое направление деятельности, для чего был создан специальный отдел. Надежд было много, а результаты — почти нулевые. В чем дело: мы ошиблись в выборе направления развития или в исполнителях? Надо «тряхануть» личный состав и посмотреть, кто и как там работает.

5. К старту готовы?Фирма заработала средства и теперь намерена сделать мощный рывок. Достаточно ли собственных трудовых ресурсов (кадрового потенциала)? На кого будем возлагать надежды? И сколько специалистов придется добирать с рынка труда?

6. Замещение «высокой» вакансии.Раньше у нас Иванов руководил целым направлением (четыре отдела), да вот — переманили в другую фирму. Кто придет на замену? Есть выбор из четырех кандидатур, нынешних начальников отделов. А может быть, никто из них не достоин, а лучше взять перспективного менеджера совсем из другого подразделения?

7. Новая метла.У компании сменились владельцы, что, как правило, у нас означает смену менеджмента. Вы — новый управляющий трудовыми ресурсами (или старый, если повезло). Кого следует уволить, а кого оставить? Кого переместить?

Есть еще один резон, который относится к большинству наших деловых организаций, но достаточно редко осознается менеджментом, в том числе и кадровым. Сотрудникам необходима обратная связь о результатах их работы.Многие с грехом пополам представляют себе (далеко не всегда правильно), что о них думает непосредственный начальник. А что думает обо мне компания? В чем мне стоит изменить свое поведение, каких новых горизонтов достичь, чтобы сделать карьеру?

Если вы решили, что этим заняться стоит, а руководство компании вас поддерживает (оценка персонала — это как раз такое дело, в котором вы без его прямого содействия ничего не сделаете), то для начала следует спланировать мероприятие по следующей схеме:

Цели и ожидаемые результаты:

? Чего мы хотим достичь в результате оценки персонала?

? Как должны выглядеть итоговые результаты?

? В каком случае мы будем считать, что мероприятие удалось?

Ресурсы, сроки и технологии:

? Кто будет участвовать в проведении оценки?

? Сколько рабочего времени и в каком режиме это займет?

? Какими методиками будем пользоваться? Есть ли они в нашем распоряжении?

? Если нет, кто и когда будет их разрабатывать?

Обратная связь и кадровые решения:

? В какой форме результаты аттестации (оценки) будут доведены до сотрудников?

? Кто и в каком порядке будет принимать решения?

? Как будут реализовываться результаты?

Цели и результаты оценкиследует описывать в форме, близкой к той, в которой выше были сформулированы причины. Не надо лозунговых выражений, вроде «укрепление», «усиление», или, хуже всего, «совершенствование» (типичное слово из «совковой» лексики: если мы совершенствуем,значит, у нас все совершенно, надо только сделать еще совершеннее). Пример нормальной постановки вопроса: «выявить среди менеджеров перспективных кандидатов на вакансию начальника отдела».

Обязательно объяснить самим себе, в каком случае мероприятие будет считаться успешно проведенным. Сравните две формулировки:

? «Цель — улучшить кадровый состав предприятия».

? «Цель — сократить управленческий персонал предприятия не менее чем на 20%».

Согласитесь, что в первом случае позитивной и проверяемой оценки результата нашей работы нет и быть не может (в любом случае можно спорить, «улучшился» состав или нет), а во втором — пожалуйста.

Ресурсы, сроки и технология— самый сложный комплекс вопросов. Начинать надо на самом деле с технологии проведения оценки.

Примеры таких технологий вы легко найдете в учебниках. Здесь я хотел бы обратить внимание вот на что: универсальных методик нет и вам придется по крайней мере дорабатывать найденное, а то и создавать свой вариант самостоятельно, с опорой на имеющиеся образцы.При этом стоит придерживаться следующих принципов.

Главное — исходить из установленных вами целей. Им должна соответствовать как степень сложности применяемой методики, так и ее «наполнение» (оцениваемые качества и способы оценки).

Далее: максимальная простота и ясность. Любых усложнений следует избегать, всякий раз задавая себе вопрос: «А нельзя ли без этого обойтись? Что мы в результате потеряем?».

Часто подмывает дать количественные оценки вроде школьных: от «плохо» до «отлично», это создает иллюзию объективности. Я, наоборот, считаю, что такие оценки скорее затуманивают суть дела, поскольку не известно, чем руководствовался оценивающий. В таких случаях, если вам так уж хочется, лучше давать четкие текстовые формулировки, раскрывающие, каков смысл той или иной оценки.

Удобно также использовать рейтинги (ранжировки), особенно если существуют прямые количественные выражения результатов труда. Например, менеджеров по продажам можно расположить в порядке возрастания суммы реализованной продукции.

Обратная связь и кадровые решения.Кажется, что это наиболее простая часть, однако это не совсем так. Результаты оценки в любом случаедолжны доводиться до сотрудников, в отношении которых она проводилась (если они вообще знали о факте проведения оценки, а ведь это не обязательно). Обратная связь необходима, иначе возникает неопределенность, которая никак уж не скажется позитивно на морали в коллективе.

Давайте посмотрим, как эти принципы действуют в конкретных случаях. Все приведенные ниже инструменты я разработал сам, использовал, убедился в действенности и с чистой совестью могу рекомендовать в качестве основы.

Простейший вариант: история с текучестью кадров.

В одной фирме было обнаружено, что высокая текучесть кадров среди персонала явно негативно влияет на бизнес и слишком дорого обходится компании. Проведенный анализ показал, что причиной ухода сотрудников ПСЖ является недостаточно высокая оплата труда. Вместе с тем фирма была довольна далеко не всеми сотрудниками, и цель проведения аттестации была сформулирована руководством так: «выберите, кого сократить, кому повысить зарплату, а кого пока не трогать». Ставилась задача сокращения штатов (среди рядовых сотрудников) не менее чем на 25 — 30%, при том что в результате повышений окладов остальным суммарный фонд оплаты труда не должен был вырасти более чем на 10%.

Оценку предлагалось провести прежде всего силами руководителей подразделений, которые лучше других знают своих подчиненных как с сильных, так и со слабых сторон. В некоторых случаях проводилась «перекрестная» оценка. Каждый из них должен был заполнить оценочный лист согласно инструкции, полный текст которой я привожу ниже.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА

Руководство Компании планирует провести в ближайшее время ряд мероприятий по пересмотру размеров и формы оплаты труда сотрудников. Целью является прежде всего поощрение и «закрепление» в Компании наиболее активно и результативно работающих, стимулирование отдачи, а также (частично) — замена слабых и неэффективных.

Для этого Административное управление проводит аудит трудовых ресурсов, в результате которого Компания должна определиться, кому из сотрудников, в какой форме и размерах следует пересмотреть систему оплаты труда.

Просим Вас заполнить прилагаемый оценочный лист на своих подчиненных. Инструкция по заполнению приведена ниже. Кроме того, мы просим Вас дать оценку некоторых сотрудников других подразделений (в том числе, руководящих), с которыми Вам приходится взаимодействовать и о качестве работы которых у Вас должно сложиться впечатление (список — в оценочном листе).

Оценочный лист представляет собой следующую таблицу:

№ п/п: 1

Фамилия сотрудника: Сидоров А.В.

Оценка последствий ухода:

фатально

значительно

нейтрально

Оценка вероятности ухода:

трудно представить

маловероятно

нейтрально

не исключено

вероятно

Целесообразновть стимулирования для увеличения отдачи:

положительно

нейтрально

отрицательно

Итоговая оценка:

1 2 3 4 5

Очередность:

1 2 3

Комментарии:

При социализме все трудящиеся (по крайней мере, с высшим образованием) раз в три года проходили аттестацию. Целая история была: комиссии создавались с привлечением профкома и парткома. Сколько книжек было написано про всякие баллы и коэффициенты. Для большинства работников это было без особого толка. И так было понятно, что я получу очередную должность, только когда Сидоров, ее ныне занимающий, уйдет на пенсию, а это — не скоро. Зато когда уйдет, начнутся интриги, при которых на результаты прошлых аттестаций будут обращать внимания столько же, сколько на погоду позапрошлого августа.

В западной специальной литературе оценке персонала уделяется лишь чуть меньше внимания, чем отбору. Супертема!

А нам-то, здесь и сейчас, оно нужно? Мы же и так про всех все знаем: кто хорошо работает, а кто — не очень… Что же касается периодичности раз в три года, так не известно, где мы через эти три года будем вместе с фирмой.

В общем, эти рассуждения не лишены логики. В нашей стране управляющие трудовыми ресурсами действительно гораздо больше озабочены другими вопросами (тем же профотбором), а оценка персонала, как правило, если и видится — то в туманной перспективе. Высший менеджмент предприятий тоже не совсем понимает, зачем она нужна, когда и так все ясно. Мороки много, а толку? К тому же общих технологий нет, и вам придется разрабатывать их самостоятельно в применении к особенностям своей фирмы.

Я согласен с тем, что оценку персонала предприятия стоит проводить, только если есть серьезный резон. Это действительно трудоемкая процедура, даже в самой простой форме, которая к тому же всегда сказывается на морали и атмосфере в организации не всегда позитивно. Не стоит городить огород просто потому, что УТР хочется проявить себя и устроить что-нибудь интересное.

Вот семь причин, по которым это мероприятие стоит затрачиваемых на него сил и времени. Если хотя бы половина относится к вашей фирме, тогда имеет смысл дочитать эту главу до конца.

1. Организация на стадии роста.Нередко бывает, что фирма сама незаметно для себя вдруг становится из маленькой — средней, или из средней — большой. Еще год назад все друг друга знали и генеральный лично принимал решения о приеме на работу практически всех. А сейчас — глядишь, половина народа новенькие, и даже лично УТР не всех помнит. В такой ситуации руководство начинают одолевать сомнения: не слишком ли много персонала набрано и все ли заслуживают высокой чести работать в компании. Может, сэкономим на оплате труда? Раньше-то платили почти вдвое меньше, а результаты были неплохие…

2. Пора ужиматься.Организация переживает не лучшие времена (спад на рынке, дефолт и прочее) и считает целесообразным несколько сократиться. За счет кого?

3. Где взять менеджмент?Компания, также растущая, испытывает хронический дефицит руководства среднего и низового звена. Можно, конечно, набирать «варягов» на рынке труда, но тогда свои могут обидеться. Да и стоит ли? Нет ли в наших рядах достойных выдвиженцев? А если есть, чего им не хватает, чтобы отвечать всем требованиям?

4. Что-то не клеится.Год назад компания открыла новое направление деятельности, для чего был создан специальный отдел. Надежд было много, а результаты — почти нулевые. В чем дело: мы ошиблись в выборе направления развития или в исполнителях? Надо «тряхануть» личный состав и посмотреть, кто и как там работает.

5. К старту готовы?Фирма заработала средства и теперь намерена сделать мощный рывок. Достаточно ли собственных трудовых ресурсов (кадрового потенциала)? На кого будем возлагать надежды? И сколько специалистов придется добирать с рынка труда?

6. Замещение «высокой» вакансии.Раньше у нас Иванов руководил целым направлением (четыре отдела), да вот — переманили в другую фирму. Кто придет на замену? Есть выбор из четырех кандидатур, нынешних начальников отделов. А может быть, никто из них не достоин, а лучше взять перспективного менеджера совсем из другого подразделения?

7. Новая метла.У компании сменились владельцы, что, как правило, у нас означает смену менеджмента. Вы — новый управляющий трудовыми ресурсами (или старый, если повезло). Кого следует уволить, а кого оставить? Кого переместить?

Есть еще один резон, который относится к большинству наших деловых организаций, но достаточно редко осознается менеджментом, в том числе и кадровым. Сотрудникам необходима обратная связь о результатах их работы.Многие с грехом пополам представляют себе (далеко не всегда правильно), что о них думает непосредственный начальник. А что думает обо мне компания? В чем мне стоит изменить свое поведение, каких новых горизонтов достичь, чтобы сделать карьеру?

Если вы решили, что этим заняться стоит, а руководство компании вас поддерживает (оценка персонала — это как раз такое дело, в котором вы без его прямого содействия ничего не сделаете), то для начала следует спланировать мероприятие по следующей схеме:

Цели и ожидаемые результаты:

? Чего мы хотим достичь в результате оценки персонала?

? Как должны выглядеть итоговые результаты?

? В каком случае мы будем считать, что мероприятие удалось?

Ресурсы, сроки и технологии:

? Кто будет участвовать в проведении оценки?

? Сколько рабочего времени и в каком режиме это займет?

? Какими методиками будем пользоваться? Есть ли они в нашем распоряжении?

? Если нет, кто и когда будет их разрабатывать?

Обратная связь и кадровые решения:

? В какой форме результаты аттестации (оценки) будут доведены до сотрудников?

? Кто и в каком порядке будет принимать решения?

? Как будут реализовываться результаты?

Цели и результаты оценкиследует описывать в форме, близкой к той, в которой выше были сформулированы причины. Не надо лозунговых выражений, вроде «укрепление», «усиление», или, хуже всего, «совершенствование» (типичное слово из «совковой» лексики: если мы совершенствуем,значит, у нас все совершенно, надо только сделать еще совершеннее). Пример нормальной постановки вопроса: «выявить среди менеджеров перспективных кандидатов на вакансию начальника отдела».

Обязательно объяснить самим себе, в каком случае мероприятие будет считаться успешно проведенным. Сравните две формулировки:

? «Цель — улучшить кадровый состав предприятия».

? «Цель — сократить управленческий персонал предприятия не менее чем на 20%».

Согласитесь, что в первом случае позитивной и проверяемой оценки результата нашей работы нет и быть не может (в любом случае можно спорить, «улучшился» состав или нет), а во втором — пожалуйста.

Ресурсы, сроки и технология— самый сложный комплекс вопросов. Начинать надо на самом деле с технологии проведения оценки.

Примеры таких технологий вы легко найдете в учебниках. Здесь я хотел бы обратить внимание вот на что: универсальных методик нет и вам придется по крайней мере дорабатывать найденное, а то и создавать свой вариант самостоятельно, с опорой на имеющиеся образцы.При этом стоит придерживаться следующих принципов.

Главное — исходить из установленных вами целей. Им должна соответствовать как степень сложности применяемой методики, так и ее «наполнение» (оцениваемые качества и способы оценки).

Далее: максимальная простота и ясность. Любых усложнений следует избегать, всякий раз задавая себе вопрос: «А нельзя ли без этого обойтись? Что мы в результате потеряем?».

Часто подмывает дать количественные оценки вроде школьных: от «плохо» до «отлично», это создает иллюзию объективности. Я, наоборот, считаю, что такие оценки скорее затуманивают суть дела, поскольку не известно, чем руководствовался оценивающий. В таких случаях, если вам так уж хочется, лучше давать четкие текстовые формулировки, раскрывающие, каков смысл той или иной оценки.

Удобно также использовать рейтинги (ранжировки), особенно если существуют прямые количественные выражения результатов труда. Например, менеджеров по продажам можно расположить в порядке возрастания суммы реализованной продукции.

Обратная связь и кадровые решения.Кажется, что это наиболее простая часть, однако это не совсем так. Результаты оценки в любом случаедолжны доводиться до сотрудников, в отношении которых она проводилась (если они вообще знали о факте проведения оценки, а ведь это не обязательно). Обратная связь необходима, иначе возникает неопределенность, которая никак уж не скажется позитивно на морали в коллективе.

Давайте посмотрим, как эти принципы действуют в конкретных случаях. Все приведенные ниже инструменты я разработал сам, использовал, убедился в действенности и с чистой совестью могу рекомендовать в качестве основы.

Простейший вариант: история с текучестью кадров.

В одной фирме было обнаружено, что высокая текучесть кадров среди персонала явно негативно влияет на бизнес и слишком дорого обходится компании. Проведенный анализ показал, что причиной ухода сотрудников ПСЖ является недостаточно высокая оплата труда. Вместе с тем фирма была довольна далеко не всеми сотрудниками, и цель проведения аттестации была сформулирована руководством так: «выберите, кого сократить, кому повысить зарплату, а кого пока не трогать». Ставилась задача сокращения штатов (среди рядовых сотрудников) не менее чем на 25 — 30%, при том что в результате повышений окладов остальным суммарный фонд оплаты труда не должен был вырасти более чем на 10%.

Оценку предлагалось провести прежде всего силами руководителей подразделений, которые лучше других знают своих подчиненных как с сильных, так и со слабых сторон. В некоторых случаях проводилась «перекрестная» оценка. Каждый из них должен был заполнить оценочный лист согласно инструкции, полный текст которой я привожу ниже.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА

Руководство Компании планирует провести в ближайшее время ряд мероприятий по пересмотру размеров и формы оплаты труда сотрудников. Целью является прежде всего поощрение и «закрепление» в Компании наиболее активно и результативно работающих, стимулирование отдачи, а также (частично) — замена слабых и неэффективных.

Для этого Административное управление проводит аудит трудовых ресурсов, в результате которого Компания должна определиться, кому из сотрудников, в какой форме и размерах следует пересмотреть систему оплаты труда.

Просим Вас заполнить прилагаемый оценочный лист на своих подчиненных. Инструкция по заполнению приведена ниже. Кроме того, мы просим Вас дать оценку некоторых сотрудников других подразделений (в том числе, руководящих), с которыми Вам приходится взаимодействовать и о качестве работы которых у Вас должно сложиться впечатление (список — в оценочном листе).

Оценочный лист представляет собой следующую таблицу:

№ п/п: 1

Фамилия сотрудника: Сидоров А.В.

Оценка последствий ухода:

фатально

значительно

нейтрально

Оценка вероятности ухода:

трудно представить

маловероятно

нейтрально

не исключено

вероятно

Целесообразновть стимулирования для увеличения отдачи:

положительно

нейтрально

отрицательно

Итоговая оценка:

1 2 3 4 5

Очередность:

1 2 3

Комментарии: