Страница:

Не случайно в другой монархической федерации – Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) – главе государства не стали присваивать статус монарха и определили его как президента федерации. ОАЭ – это «коллективная монархия», где полномочия монарха принадлежат Совету эмиров. Это также сближает форму правления данной страны с республиканской и может быть веским основанием для отнесения ОАЭ к числу номинальных монархий.

Вместе с тем приведенные примеры составляют скорее исключения из правил. Большинство монархий современности – это династические монархии, власть в которых передается по наследству.

Известны несколько способов престолонаследования'.

Салический, при котором женщины полностью исключаются из круга наследников престола (в Норвегии, Японии, Бельгии);

• Кастильский, не исключающий женщин из очереди престолонаследников, но отдающий предпочтение мужчинам. При этом выделяют две разновидности такого способа престолонаследования: кастильский традиционный и кастильский современный. В соответствии с первым престол наследуется по старшинству, однако действует правило «младший брат имеет преимущество перед старшей сестрой» (в Великобритании[34], Дании, Испании). Кастильский же современный такого исключения не предусматривает, престол переходит по старшинству (в Швеции);

• австрийский не исключает женщин, но дает мужчинам преимущество во всех степенях родства (в Люксембурге, Лихтенштейне, Монако, Нидерландах)[35].

Согласно сложившейся традиции в случае вакантности престола, малолетства наследника, болезни или длительного отсутствия, а устанавливается регентство[36].

Небезупречен и такой признак монархии, как бессрочность власти монарха. Как было отмечено выше, в частности в Малайзии, власть монарха носит выборный и срочный характер (он избирается султанами сроком на пять лет).

Таким образом, справедлива мысль о том, что зачастую монархии лишены некоторых признаков данной формы правления, являясь номинальными монархиями. Исходя из этого введен еще один, шестой признак монархической формы правления:

6. Монархическое правосознание, которое, в отличие от республиканского правосознания, олицетворяет верховную государственную власть, само государство, политическое единство страны и сам народ.

Как писал по этому поводу И.А. Ильин, «монархическому правосознанию свойственно воспринимать и созерцать государственную власть как начало священное и придавать монарху особый, высший религиозный, осмысленный ранг. Тогда как для республиканского правосознания характерно вполне земное, утилитарно-рассудочное восприятие и трактовка государственной власти. И нет ничего опасней и нелепей, как навязать народу такую государственную форму, которая не соответствует его правосознанию, например, введение монархии в Швейцарии или аристократической диктатуры в США. Форма правления должна отражать национально-исторические особенности страны, культурные традиции общества, менталитет населения. Лишь в этом случае могут быть выявлены ее положительные характеристики. И напротив, попытки пересадить на национальную почву без достаточных оснований чуждые идеалы могут лишь скомпрометировать их»[37].

Монархическое правосознание всегда стремится к консолидации народа вокруг государя, который олицетворяет центр государственного механизма. Сущность монархии заключается в том, что она всегда представляет единую национальную идею. Более того, самодержец – это универсальный символ, живое воплощение нравственного идеала на земле. Так, в Великобритании монархия – это старейший политический институт, идеальное орудие воздействия на население. При социальных потрясениях в стране возможно применение исключительно и только королевских прерогатив.

2.2. Виды монархий

2.2.1. Исторический обзор государств с монархической формой правления

2.2.2. Реальные монархии

Вместе с тем приведенные примеры составляют скорее исключения из правил. Большинство монархий современности – это династические монархии, власть в которых передается по наследству.

Известны несколько способов престолонаследования'.

Салический, при котором женщины полностью исключаются из круга наследников престола (в Норвегии, Японии, Бельгии);

• Кастильский, не исключающий женщин из очереди престолонаследников, но отдающий предпочтение мужчинам. При этом выделяют две разновидности такого способа престолонаследования: кастильский традиционный и кастильский современный. В соответствии с первым престол наследуется по старшинству, однако действует правило «младший брат имеет преимущество перед старшей сестрой» (в Великобритании[34], Дании, Испании). Кастильский же современный такого исключения не предусматривает, престол переходит по старшинству (в Швеции);

• австрийский не исключает женщин, но дает мужчинам преимущество во всех степенях родства (в Люксембурге, Лихтенштейне, Монако, Нидерландах)[35].

Согласно сложившейся традиции в случае вакантности престола, малолетства наследника, болезни или длительного отсутствия, а устанавливается регентство[36].

Небезупречен и такой признак монархии, как бессрочность власти монарха. Как было отмечено выше, в частности в Малайзии, власть монарха носит выборный и срочный характер (он избирается султанами сроком на пять лет).

Таким образом, справедлива мысль о том, что зачастую монархии лишены некоторых признаков данной формы правления, являясь номинальными монархиями. Исходя из этого введен еще один, шестой признак монархической формы правления:

6. Монархическое правосознание, которое, в отличие от республиканского правосознания, олицетворяет верховную государственную власть, само государство, политическое единство страны и сам народ.

Как писал по этому поводу И.А. Ильин, «монархическому правосознанию свойственно воспринимать и созерцать государственную власть как начало священное и придавать монарху особый, высший религиозный, осмысленный ранг. Тогда как для республиканского правосознания характерно вполне земное, утилитарно-рассудочное восприятие и трактовка государственной власти. И нет ничего опасней и нелепей, как навязать народу такую государственную форму, которая не соответствует его правосознанию, например, введение монархии в Швейцарии или аристократической диктатуры в США. Форма правления должна отражать национально-исторические особенности страны, культурные традиции общества, менталитет населения. Лишь в этом случае могут быть выявлены ее положительные характеристики. И напротив, попытки пересадить на национальную почву без достаточных оснований чуждые идеалы могут лишь скомпрометировать их»[37].

Монархическое правосознание всегда стремится к консолидации народа вокруг государя, который олицетворяет центр государственного механизма. Сущность монархии заключается в том, что она всегда представляет единую национальную идею. Более того, самодержец – это универсальный символ, живое воплощение нравственного идеала на земле. Так, в Великобритании монархия – это старейший политический институт, идеальное орудие воздействия на население. При социальных потрясениях в стране возможно применение исключительно и только королевских прерогатив.

2.2. Виды монархий

2.2.1. Исторический обзор государств с монархической формой правления

Форма правления прежде всего зависит от типа общества. Так, монархия возникла в условиях рабовладения. При феодализме она стала основной формой государственного правления. В государствах буржуазного типа сохранились лишь формальные черты монархического правления.

С исторической точки зрения различаются следующие виды монархий:

• восточно-деспотические,

античные;

феодальные, к которым относятся: раннефеодальные;

монархии феодальной раздробленности;

сословно-представительные;

абсолютные;

буржуазные, которые подразделяются на: дуалистические;

парламентарные.

Что касается организации государственной власти в восточных деспотиях, то на Востоке переход от первобытнообщинного строя к цивилизации сопровождался развитием ирригационного земледелия. Создание ирригационных систем требовало организации коллективного труда большого числа людей, усилий всей страны в целом. Поддерживать в порядке систему каналов было сложно. Все эти работы невозможно было осуществить без жесткой организации, без сильной централизованной власти. В результате во всех древних восточных цивилизациях сложилась особая форма государства – деспотия. Тип же цивилизации можно охарактеризовать как системоцентристский, или общинный.

Суть деспотий при всех внешних различиях была единой: во главе их стоял полновластный правитель (деспот), владевший всей землей. Он осуществлял свою власть через широкую сеть чиновников, которые собирали налоги, организовывали сельскохозяйственные и строительные работы, следили за состоянием оросительной системы, своевременным пополнением войска, вершили суд и т. д. Власть восточных деспотов была неограниченной (с греческого «деспотия» так и переводится – неограниченная власть). За ними было последнее слово во всех вопросах – военных, хозяйственных, юридических и пр. Современная теория даже выработала принцип, определяющий сущность деспотии: «перед деспотом все равны, а именно – равны нулю».

Считалось, что власть деспотов имеет божественное происхождение, а сами они в глазах населения были наместниками богов на земле. Так, в Египте фараон носил титул владыки Обеих Земель (т. е. Южного и Северного Египта) и считался живым воплощением Бога. Китайцы называли своего императора Сыном Неба, а в древнеиндийской религиозной книге «Веды» говорится, что царь создан из частиц тела разных божеств. Вера в божественное происхождение правителей укрепляла их власть и помогала держать народ в полном повиновении.

В восточных обществах довольно рано сложилась жесткая иерархия: все социальные слои занимали определенное положение в обществе, которому строго соответствовали их обязанности, права и привилегии. По мере появления различных профессий происходила своего рода социальная сортировка новых общественных слоев – за каждым закреплялось особое место.

Пирамида власти в древних восточных цивилизациях выглядела примерно так: на вершине находился правитель-деспот, чуть ниже – высший слой знати: жрецы, родовая и военная аристократия; еще ниже располагался многочисленный аппарат чиновников. Здесь уже главную роль играли не знатное происхождение и милости правителя, а профессиональные знания. В привилегированном положении находились также купцы и воины: первые укрепляли экономическую, а вторые – военную мощь государства. Ближе к основанию пирамиды располагались ремесленники и свободные общинники – наиболее многочисленный слой общества.

На протяжении почти всей истории системоцентристских (общинных) цивилизаций, вплоть до XIX в., сельская община была главной производственной ячейкой. А корни ее уходили в первобытную эпоху, когда люди объединялись в родовые, а затем соседские общины. На основе последних и возникли сельские общины, в которых нередко сохранялись как семейные, так и соседские связи.

Сельская община была экономически замкнутым организмом: натуральное хозяйство обеспечивало ее членов всем необходимым, а государство вмешивалось в жизнь общины, как правило, лишь при необходимости собрать налоги или пополнить войско. В остальном община была самоуправляемой, все спорные вопросы решались на собраниях общинников. Самым страшным наказанием для общинника было изгнание из общины – отторжение от привычного социального организма, вне которого он не мыслил существования. Человек в общине чувствовал себя прежде всего частью коллектива, а не отдельной личностью, которая может сама, независимо от других строить свою жизнь. И поэтому изгнание из общины рассматривалось как суровое наказание.

Переход к раннефеодальной монархии не ознаменовал исчезновение институтов общинного самоуправления, оставшихся с периода военной демократии. Власть внутри общины свободных жителей принадлежала совету старейшин, княжеская же власть – власть государственная – носила по отношению к общине внешний характер и выполняла ограниченное число функций: обороны от внешних врагов, рассмотрения наиболее важных споров и конфликтов, т. е. судебной деятельности. В качестве вознаграждения за это взималась дань.

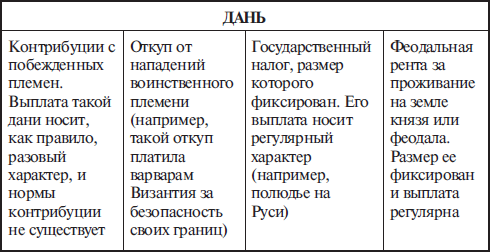

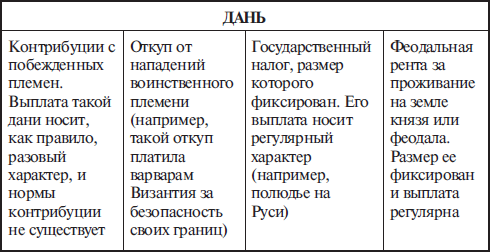

Взимание дани – один из важнейших признаков раннефеодального государства, который можно трактовать по-разному.

В истории встречаются все виды дани, но только два последних характерны для раннефеодального государства.

Во главе раннефеодального государства стоял князь, во многом зависимый от дружины (нет дружины – нет дани, нет власти). Наследование княжеской власти тесно переплеталось с избранием, так как без поддержки дружины и признания княжеского рода ни один князь княжить не мог. Аппарат управления был не развит, его зачастую заменяла та же дружина князя и его родственники. Дружинники творили суд от имени князя, обладали правом сбора дани. Им же князь и раздавал земли от своего имени.

Власть князя сильно зависела от общины, которая призывала и изгоняла князя, формировала ополчение для отпора внешних врагов. Князь постоянно нуждался в помощи общинного ополчения и при совершении походов на соседние земли. Раннефеодальной монархией была Киевская Русь, в некоторых своих чертах сходная с раннефеодальными монархиями Западной Европы. Так же как и в них, в Киевской Руси шло формирование феодальных отношений, возникали характерные для феодального общества классы феодалов, крестьян и горожан, появлялись вотчины, складывались вассальные связи и т. д. Центральное управление Киевской Русью сосредоточивалось в руках монарха (великого князя), опиравшегося в первую очередь на группу приближенных к нему профессиональных воинов (дружину), а сама система центральной администрации была дворцово-вотчинной.

Главной причиной феодальной раздробленности является изменение характера отношений между великим князем и его дружинниками в результате «оседания» последних на земле. Так, в первые полтора века существования Киевской Руси дружина полностью находилась на содержании князя. Князь, а также его государственный аппарат, собирали дань и другие поборы. По мере того как дружинники получали от князя землю и право самостоятельно собирать налоги и пошлины, они приходили к выводу, что доход от военно-разбойничьей добычи менее надежен, нежели сборы с крестьян и горожан. В XI в. усилился процесс «оседания» дружины на земле, а с первой половины XII в. в Киевской Руси преобладающей формой собственности становится вотчина, владелец которой мог распоряжаться ею по своему усмотрению. И хотя владение вотчиной накладывало на феодала обязанность нести воинскую службу, его экономическая зависимость от великого князя значительно ослабла. Доходы бывших дружинников-феодалов больше не зависели от милости князя. Они сами обеспечивали себе существование. С ослаблением экономической зависимости ослабевает и политическая зависимость от великого князя.

На Руси значительную роль в процессе феодальной раздробленности сыграл развивающийся институт феодального иммунитета, предусматривающий определенный уровень суверенитета феодала в границах своей вотчины. На этой территории феодал обладал правами руководителя государства. Великий князь и его органы власти не имели права действовать на данной территории. Феодал сам собирал налоги, пошлины, вершил суд. В результате в самостоятельных княжествах-вотчинах образуются государственный аппарат, дружина, суды, тюрьмы и т. д., удельные князья начинают распоряжаться общинными землями, передают их от своего имени во власть боярам и монастырям. Таким образом формируются местные княжеские династии, а местные феодалы составляют двор и дружину этой династии. Огромное значение в этом процессе сыграло введение института наследственности на землю и населяющих ее людей. Под влиянием всех этих процессов изменился и характер отношений местных княжеств с Киевом. На смену служебной зависимости приходят отношения политических партнеров, иногда в форме равноправных союзников, иногда сюзерена и вассала.

В политическом плане все эти экономические и политические процессы означали дробление власти, распад прежней централизованной государственности Киевской Руси. Этот распад, как и в Западной Европе, сопровождался междоусобными войнами. На территории Киевской Руси сформировались три наиболее влиятельных государства: Владимиро-Суздальское княжество (Северо-Восточная Русь), Галицко-Волынское княжество (Юго-Западная Русь) и Новгородская земля (Северо-Западная Русь).

Период феодальной раздробленности является закономерным этапом в поступательном развитии феодализма. Расчленение раннефеодальных грандиозных империй (Киевская Русь или империя Каролингов в Центральной Европе) на ряд фактически (а иногда и юридически) суверенных государств было неизбежным этапом в развитии феодального общества.

В XIII–XIV вв. в Европе возникают условия для восстановления полномочий центральной власти. Королевская (царская) власть, опираясь на среднее и мелкое дворянство, отдельных представителей духовенства, горожан, а в некоторых странах и зажиточных крестьян, выступила против крупных феодалов. Чтобы одержать победу в этой борьбе, королевской власти требовалась упорядоченная система законов и организованная поддержка тех слоев общества, которые были заинтересованы в централизации государства и прекращении междоусобиц.

Становление сословно-представительной монархии неразрывно связано с прогрессивным для данного периода процессом политической централизации, дальнейшим возвышением королевской власти, ликвидацией самовластия отдельных феодалов.

Власть феодалов, по существу, утратила свой самостоятельный политический характер. Короли лишили их права собирать налоги на политические цели. Во Франции, например, в XIV в. было установлено, что для взимания сеньориальной подати (тальи) необходимо согласие королевской власти. В XV в. Карл VII вообще отменил сбор тальи отдельными крупными сеньорами. Король запрещал феодалам устанавливать и новые косвенные налоги, что привело постепенно к их полному исчезновению. Людовик XI отнял у феодалов право чеканить монету, и к XV в. в обращении была единая королевская монета. Короли лишали феодалов и их традиционной привилегии – вести частные войны. Лишь отдельные крупные феодалы сохраняли свои независимые армии, которые давали им некоторую политическую автономию (Бургундия, Бретань, Арманьяк).

При осуществлении своей политики королевская власть сталкивалась с мощной оппозицией феодальной олигархии, сопротивление которой она не могла преодолеть только собственными средствами. Поэтому политическая сила короля в значительной мере зависела от той поддержки, которую он получал от феодальных сословий. Так в Европе к началу XIV в. окончательно оформляется построенный на политическом компромиссе, а поэтому не всегда прочный союз короля и представителей разных сословий, в том числе и третьего сословия. Политическим выражением этого союза, в котором каждая из сторон имела свои специфические интересы, стали особые сословно-представительные учреждения – Генеральные штаты во Франции, Кортесы в Испании.

Таким образом, с развитием феодализма монархия выступала первоначально как раннефеодальная монархия, принимая иногда форму феодальных империй; затем – как монархия феодальной раздробленности, характеризующаяся слабой центральной властью. А позднее – как монархия сословно-представительная, превратившаяся в монархию абсолютную.

В результате буржуазно демократических революций абсолютная монархия была ликвидирована и заменена монархией конституционной (ограниченной), которая прошла две фазы развития: от дуалистической монархии к монархии парламентарной.

Итак, несмотря на исторические изменения в политических и экономических сферах, монархическая форма правления является весьма гибкой и жизнеспособной. Например, в 1975 г. народ Испании на плебисците высказался за реставрацию монархии. Определенные монархические настроения существуют в современных Болгарии, Греции, Румынии, Сербии, а также в России[38].

Наряду с исторической классификацией монархической формы правления теорией государства разработаны и иные подходы к данной форме правления. Так, на основании объема полномочий монарха различают монархии неограниченные, или абсолютные, и ограниченные (конституционные). При этом последние обычно подразделяются на дуалистические и парламентарные. Парламентарная – это номинальная монархия, в которой у монарха нет властных полномочий, в то время как в дуалистической монархии у монарха есть реальные властные прерогативы.

Поэтому правильнее различать монархии реальные (неограниченные и ограниченные, абсолютные и дуалистические) и номинальные (парламентарные), а также рассматривать дуалистическую монархию как форму правления, переходную от абсолютной к парламентарной.

С исторической точки зрения различаются следующие виды монархий:

• восточно-деспотические,

античные;

феодальные, к которым относятся: раннефеодальные;

монархии феодальной раздробленности;

сословно-представительные;

абсолютные;

буржуазные, которые подразделяются на: дуалистические;

парламентарные.

Что касается организации государственной власти в восточных деспотиях, то на Востоке переход от первобытнообщинного строя к цивилизации сопровождался развитием ирригационного земледелия. Создание ирригационных систем требовало организации коллективного труда большого числа людей, усилий всей страны в целом. Поддерживать в порядке систему каналов было сложно. Все эти работы невозможно было осуществить без жесткой организации, без сильной централизованной власти. В результате во всех древних восточных цивилизациях сложилась особая форма государства – деспотия. Тип же цивилизации можно охарактеризовать как системоцентристский, или общинный.

Суть деспотий при всех внешних различиях была единой: во главе их стоял полновластный правитель (деспот), владевший всей землей. Он осуществлял свою власть через широкую сеть чиновников, которые собирали налоги, организовывали сельскохозяйственные и строительные работы, следили за состоянием оросительной системы, своевременным пополнением войска, вершили суд и т. д. Власть восточных деспотов была неограниченной (с греческого «деспотия» так и переводится – неограниченная власть). За ними было последнее слово во всех вопросах – военных, хозяйственных, юридических и пр. Современная теория даже выработала принцип, определяющий сущность деспотии: «перед деспотом все равны, а именно – равны нулю».

Считалось, что власть деспотов имеет божественное происхождение, а сами они в глазах населения были наместниками богов на земле. Так, в Египте фараон носил титул владыки Обеих Земель (т. е. Южного и Северного Египта) и считался живым воплощением Бога. Китайцы называли своего императора Сыном Неба, а в древнеиндийской религиозной книге «Веды» говорится, что царь создан из частиц тела разных божеств. Вера в божественное происхождение правителей укрепляла их власть и помогала держать народ в полном повиновении.

В восточных обществах довольно рано сложилась жесткая иерархия: все социальные слои занимали определенное положение в обществе, которому строго соответствовали их обязанности, права и привилегии. По мере появления различных профессий происходила своего рода социальная сортировка новых общественных слоев – за каждым закреплялось особое место.

Пирамида власти в древних восточных цивилизациях выглядела примерно так: на вершине находился правитель-деспот, чуть ниже – высший слой знати: жрецы, родовая и военная аристократия; еще ниже располагался многочисленный аппарат чиновников. Здесь уже главную роль играли не знатное происхождение и милости правителя, а профессиональные знания. В привилегированном положении находились также купцы и воины: первые укрепляли экономическую, а вторые – военную мощь государства. Ближе к основанию пирамиды располагались ремесленники и свободные общинники – наиболее многочисленный слой общества.

На протяжении почти всей истории системоцентристских (общинных) цивилизаций, вплоть до XIX в., сельская община была главной производственной ячейкой. А корни ее уходили в первобытную эпоху, когда люди объединялись в родовые, а затем соседские общины. На основе последних и возникли сельские общины, в которых нередко сохранялись как семейные, так и соседские связи.

Сельская община была экономически замкнутым организмом: натуральное хозяйство обеспечивало ее членов всем необходимым, а государство вмешивалось в жизнь общины, как правило, лишь при необходимости собрать налоги или пополнить войско. В остальном община была самоуправляемой, все спорные вопросы решались на собраниях общинников. Самым страшным наказанием для общинника было изгнание из общины – отторжение от привычного социального организма, вне которого он не мыслил существования. Человек в общине чувствовал себя прежде всего частью коллектива, а не отдельной личностью, которая может сама, независимо от других строить свою жизнь. И поэтому изгнание из общины рассматривалось как суровое наказание.

Переход к раннефеодальной монархии не ознаменовал исчезновение институтов общинного самоуправления, оставшихся с периода военной демократии. Власть внутри общины свободных жителей принадлежала совету старейшин, княжеская же власть – власть государственная – носила по отношению к общине внешний характер и выполняла ограниченное число функций: обороны от внешних врагов, рассмотрения наиболее важных споров и конфликтов, т. е. судебной деятельности. В качестве вознаграждения за это взималась дань.

Взимание дани – один из важнейших признаков раннефеодального государства, который можно трактовать по-разному.

В истории встречаются все виды дани, но только два последних характерны для раннефеодального государства.

Во главе раннефеодального государства стоял князь, во многом зависимый от дружины (нет дружины – нет дани, нет власти). Наследование княжеской власти тесно переплеталось с избранием, так как без поддержки дружины и признания княжеского рода ни один князь княжить не мог. Аппарат управления был не развит, его зачастую заменяла та же дружина князя и его родственники. Дружинники творили суд от имени князя, обладали правом сбора дани. Им же князь и раздавал земли от своего имени.

Власть князя сильно зависела от общины, которая призывала и изгоняла князя, формировала ополчение для отпора внешних врагов. Князь постоянно нуждался в помощи общинного ополчения и при совершении походов на соседние земли. Раннефеодальной монархией была Киевская Русь, в некоторых своих чертах сходная с раннефеодальными монархиями Западной Европы. Так же как и в них, в Киевской Руси шло формирование феодальных отношений, возникали характерные для феодального общества классы феодалов, крестьян и горожан, появлялись вотчины, складывались вассальные связи и т. д. Центральное управление Киевской Русью сосредоточивалось в руках монарха (великого князя), опиравшегося в первую очередь на группу приближенных к нему профессиональных воинов (дружину), а сама система центральной администрации была дворцово-вотчинной.

Главной причиной феодальной раздробленности является изменение характера отношений между великим князем и его дружинниками в результате «оседания» последних на земле. Так, в первые полтора века существования Киевской Руси дружина полностью находилась на содержании князя. Князь, а также его государственный аппарат, собирали дань и другие поборы. По мере того как дружинники получали от князя землю и право самостоятельно собирать налоги и пошлины, они приходили к выводу, что доход от военно-разбойничьей добычи менее надежен, нежели сборы с крестьян и горожан. В XI в. усилился процесс «оседания» дружины на земле, а с первой половины XII в. в Киевской Руси преобладающей формой собственности становится вотчина, владелец которой мог распоряжаться ею по своему усмотрению. И хотя владение вотчиной накладывало на феодала обязанность нести воинскую службу, его экономическая зависимость от великого князя значительно ослабла. Доходы бывших дружинников-феодалов больше не зависели от милости князя. Они сами обеспечивали себе существование. С ослаблением экономической зависимости ослабевает и политическая зависимость от великого князя.

На Руси значительную роль в процессе феодальной раздробленности сыграл развивающийся институт феодального иммунитета, предусматривающий определенный уровень суверенитета феодала в границах своей вотчины. На этой территории феодал обладал правами руководителя государства. Великий князь и его органы власти не имели права действовать на данной территории. Феодал сам собирал налоги, пошлины, вершил суд. В результате в самостоятельных княжествах-вотчинах образуются государственный аппарат, дружина, суды, тюрьмы и т. д., удельные князья начинают распоряжаться общинными землями, передают их от своего имени во власть боярам и монастырям. Таким образом формируются местные княжеские династии, а местные феодалы составляют двор и дружину этой династии. Огромное значение в этом процессе сыграло введение института наследственности на землю и населяющих ее людей. Под влиянием всех этих процессов изменился и характер отношений местных княжеств с Киевом. На смену служебной зависимости приходят отношения политических партнеров, иногда в форме равноправных союзников, иногда сюзерена и вассала.

В политическом плане все эти экономические и политические процессы означали дробление власти, распад прежней централизованной государственности Киевской Руси. Этот распад, как и в Западной Европе, сопровождался междоусобными войнами. На территории Киевской Руси сформировались три наиболее влиятельных государства: Владимиро-Суздальское княжество (Северо-Восточная Русь), Галицко-Волынское княжество (Юго-Западная Русь) и Новгородская земля (Северо-Западная Русь).

Период феодальной раздробленности является закономерным этапом в поступательном развитии феодализма. Расчленение раннефеодальных грандиозных империй (Киевская Русь или империя Каролингов в Центральной Европе) на ряд фактически (а иногда и юридически) суверенных государств было неизбежным этапом в развитии феодального общества.

В XIII–XIV вв. в Европе возникают условия для восстановления полномочий центральной власти. Королевская (царская) власть, опираясь на среднее и мелкое дворянство, отдельных представителей духовенства, горожан, а в некоторых странах и зажиточных крестьян, выступила против крупных феодалов. Чтобы одержать победу в этой борьбе, королевской власти требовалась упорядоченная система законов и организованная поддержка тех слоев общества, которые были заинтересованы в централизации государства и прекращении междоусобиц.

Становление сословно-представительной монархии неразрывно связано с прогрессивным для данного периода процессом политической централизации, дальнейшим возвышением королевской власти, ликвидацией самовластия отдельных феодалов.

Власть феодалов, по существу, утратила свой самостоятельный политический характер. Короли лишили их права собирать налоги на политические цели. Во Франции, например, в XIV в. было установлено, что для взимания сеньориальной подати (тальи) необходимо согласие королевской власти. В XV в. Карл VII вообще отменил сбор тальи отдельными крупными сеньорами. Король запрещал феодалам устанавливать и новые косвенные налоги, что привело постепенно к их полному исчезновению. Людовик XI отнял у феодалов право чеканить монету, и к XV в. в обращении была единая королевская монета. Короли лишали феодалов и их традиционной привилегии – вести частные войны. Лишь отдельные крупные феодалы сохраняли свои независимые армии, которые давали им некоторую политическую автономию (Бургундия, Бретань, Арманьяк).

При осуществлении своей политики королевская власть сталкивалась с мощной оппозицией феодальной олигархии, сопротивление которой она не могла преодолеть только собственными средствами. Поэтому политическая сила короля в значительной мере зависела от той поддержки, которую он получал от феодальных сословий. Так в Европе к началу XIV в. окончательно оформляется построенный на политическом компромиссе, а поэтому не всегда прочный союз короля и представителей разных сословий, в том числе и третьего сословия. Политическим выражением этого союза, в котором каждая из сторон имела свои специфические интересы, стали особые сословно-представительные учреждения – Генеральные штаты во Франции, Кортесы в Испании.

Таким образом, с развитием феодализма монархия выступала первоначально как раннефеодальная монархия, принимая иногда форму феодальных империй; затем – как монархия феодальной раздробленности, характеризующаяся слабой центральной властью. А позднее – как монархия сословно-представительная, превратившаяся в монархию абсолютную.

В результате буржуазно демократических революций абсолютная монархия была ликвидирована и заменена монархией конституционной (ограниченной), которая прошла две фазы развития: от дуалистической монархии к монархии парламентарной.

Итак, несмотря на исторические изменения в политических и экономических сферах, монархическая форма правления является весьма гибкой и жизнеспособной. Например, в 1975 г. народ Испании на плебисците высказался за реставрацию монархии. Определенные монархические настроения существуют в современных Болгарии, Греции, Румынии, Сербии, а также в России[38].

Наряду с исторической классификацией монархической формы правления теорией государства разработаны и иные подходы к данной форме правления. Так, на основании объема полномочий монарха различают монархии неограниченные, или абсолютные, и ограниченные (конституционные). При этом последние обычно подразделяются на дуалистические и парламентарные. Парламентарная – это номинальная монархия, в которой у монарха нет властных полномочий, в то время как в дуалистической монархии у монарха есть реальные властные прерогативы.

Поэтому правильнее различать монархии реальные (неограниченные и ограниченные, абсолютные и дуалистические) и номинальные (парламентарные), а также рассматривать дуалистическую монархию как форму правления, переходную от абсолютной к парламентарной.

2.2.2. Реальные монархии

Абсолютная монархия. Абсолютные монархии имели наибольшее распространение в XIV–XIX вв., когда была преодолена феодальная раздробленность и созданы централизованные государства (особенно в период позднего феодализма, когда в глубинах аграрного строя появились зачатки индустриального строя). Примером такой монархии может служить Россия XVIII–XIX вв., Франция до революции 1789 г. и др. Однако абсолютные монархии – категория исторически ограниченная. Пожалуй, единственное исключение – город-государство Ватикан, который является теократической монархией. Законодательная, исполнительная и судебная власть в Ватикане принадлежит Папе Римскому, пожизненно избираемому коллегией (конклавом) кардиналов римской католической церкви.

Созданные как альтернатива феодальной раздробленности и междоусобным войнам, абсолютные монархии, выполнив свою историческую миссию, в большинстве стран мира либо видоизменились, либо были уничтожены в результате буржуазных революций (как это произошло в Австрии, России, Польше, Франции и др.).

В условиях абсолютной монархии принцип представительного правления не используется. Абсолютной является монархия, в которой глава государства выступает единственным субъектом суверенитета. Других носителей права на власть в этих государствах не существует; нет разделения властей, монарх (реальный глава государства) сосредоточивает в своих руках все высшие полномочия государственной власти. Он является высшим законодателем – только по его волеизъявлению нормативные акты могут приобретать силу закона. Классическая формула данной прерогативы монарха: «от Бога – король, от короля закон».

Вместе с тем право издавать законы необязательно связано с произволом монарха в области законодательства. Более того, в данной форме правления могут быть установлены правила принятия законов, которые создают процедурные ограничения усмотрению монарха. Например, обязательным условием считается участие в законодательном процессе особого органа с совещательными полномочиями. Так, в абсолютистской Франции акты короля вступали в силу после их регистрации в суде (Парижском парламенте). Только если король являлся на заседание в полном облачении в сопровождении принцев крови, парламент по его приказу регистрировал акты безоговорочно, без обсуждений. В других случаях парламент мог представить свои возражения против вступления в силу решений монарха, отказать в их регистрации. В одном из эмиратов (Абу-Даби), входящих в состав ОАЭ, учрежден Национальный консультативный Совет. В 1992 г. король Саудовской Аравии учредил Основной закон (низам), по которому был образован Совещательный совет в составе 60 назначаемых советников, и законодательный процесс стал проходить при участии этого органа.

Монарх является верховным судьей, от его имени творится правосудие, он обладает правом помилования. Он назначает и смещает должностных лиц исполнительной власти, правительство несет ответственность перед ним. Не исключено, однако, что глава государства сам примет на себя обязанности премьер-министра, а возможно, и возглавит другие министерства. Например, в Омане султан является одновременно премьер-министром, министром обороны, финансов, а также верховным главнокомандующим.

Абсолютный монарх подчиняется законам в той мере, в которой он желает им подчиняться. В этом отношении абсолютная монархия противостоит республике, где все должностные лица обязаны действовать в соответствии с законом. Таким образом, если для реальной республики характерна законность, власть законов, для реальной монархии (абсолютной монархии) характерно правление людей[39].

Политическая власть при абсолютизме не может быть предметом споров и партийной борьбы, поскольку вопрос обладания властью однозначно и безусловно предопределен. Поэтому в абсолютных монархиях обычно отсутствуют и даже запрещены политические партии. Кроме того, подданные в принципе не должны иметь политических прав, поскольку наличие таких прав дало бы возможность лицам претендовать на то, что не может принадлежать никому, кроме реального главы государства – монарха.

При этом абсолютная монархия необязательно предполагает личное принятие монархом государственных решений. Так, например, в средневековой Японии власть фактически осуществлялась сегунами – лидерами господствующих военных кланов, действующих при императорах. Такое положение вещей вполне согласуется с абсолютизмом при условии, что юридически не будет существовать альтернативный источник государственной власти.

В настоящее время безконституционная монархия сохранилась лишь в отдельных странах (например, в султанате Оман). Многие государства с этой формой правления приняли конституции (Непал) и создали парламенты (Бахрейн, Катар, Кувейт и др.). Однако по существу такие монархии продолжают оставаться абсолютными, поскольку конституции этих стран устанавливают, что вся власть исходит от монарха, а парламенты имеют лишь консультативный характер (в некоторых конституциях они официально называются консультативными собраниями, кроме того, вскоре после создания они были распущены (Бахрейн и др.)).

Созданные как альтернатива феодальной раздробленности и междоусобным войнам, абсолютные монархии, выполнив свою историческую миссию, в большинстве стран мира либо видоизменились, либо были уничтожены в результате буржуазных революций (как это произошло в Австрии, России, Польше, Франции и др.).

В условиях абсолютной монархии принцип представительного правления не используется. Абсолютной является монархия, в которой глава государства выступает единственным субъектом суверенитета. Других носителей права на власть в этих государствах не существует; нет разделения властей, монарх (реальный глава государства) сосредоточивает в своих руках все высшие полномочия государственной власти. Он является высшим законодателем – только по его волеизъявлению нормативные акты могут приобретать силу закона. Классическая формула данной прерогативы монарха: «от Бога – король, от короля закон».

Вместе с тем право издавать законы необязательно связано с произволом монарха в области законодательства. Более того, в данной форме правления могут быть установлены правила принятия законов, которые создают процедурные ограничения усмотрению монарха. Например, обязательным условием считается участие в законодательном процессе особого органа с совещательными полномочиями. Так, в абсолютистской Франции акты короля вступали в силу после их регистрации в суде (Парижском парламенте). Только если король являлся на заседание в полном облачении в сопровождении принцев крови, парламент по его приказу регистрировал акты безоговорочно, без обсуждений. В других случаях парламент мог представить свои возражения против вступления в силу решений монарха, отказать в их регистрации. В одном из эмиратов (Абу-Даби), входящих в состав ОАЭ, учрежден Национальный консультативный Совет. В 1992 г. король Саудовской Аравии учредил Основной закон (низам), по которому был образован Совещательный совет в составе 60 назначаемых советников, и законодательный процесс стал проходить при участии этого органа.

Монарх является верховным судьей, от его имени творится правосудие, он обладает правом помилования. Он назначает и смещает должностных лиц исполнительной власти, правительство несет ответственность перед ним. Не исключено, однако, что глава государства сам примет на себя обязанности премьер-министра, а возможно, и возглавит другие министерства. Например, в Омане султан является одновременно премьер-министром, министром обороны, финансов, а также верховным главнокомандующим.

Абсолютный монарх подчиняется законам в той мере, в которой он желает им подчиняться. В этом отношении абсолютная монархия противостоит республике, где все должностные лица обязаны действовать в соответствии с законом. Таким образом, если для реальной республики характерна законность, власть законов, для реальной монархии (абсолютной монархии) характерно правление людей[39].

Политическая власть при абсолютизме не может быть предметом споров и партийной борьбы, поскольку вопрос обладания властью однозначно и безусловно предопределен. Поэтому в абсолютных монархиях обычно отсутствуют и даже запрещены политические партии. Кроме того, подданные в принципе не должны иметь политических прав, поскольку наличие таких прав дало бы возможность лицам претендовать на то, что не может принадлежать никому, кроме реального главы государства – монарха.

При этом абсолютная монархия необязательно предполагает личное принятие монархом государственных решений. Так, например, в средневековой Японии власть фактически осуществлялась сегунами – лидерами господствующих военных кланов, действующих при императорах. Такое положение вещей вполне согласуется с абсолютизмом при условии, что юридически не будет существовать альтернативный источник государственной власти.

В настоящее время безконституционная монархия сохранилась лишь в отдельных странах (например, в султанате Оман). Многие государства с этой формой правления приняли конституции (Непал) и создали парламенты (Бахрейн, Катар, Кувейт и др.). Однако по существу такие монархии продолжают оставаться абсолютными, поскольку конституции этих стран устанавливают, что вся власть исходит от монарха, а парламенты имеют лишь консультативный характер (в некоторых конституциях они официально называются консультативными собраниями, кроме того, вскоре после создания они были распущены (Бахрейн и др.)).