Страница:

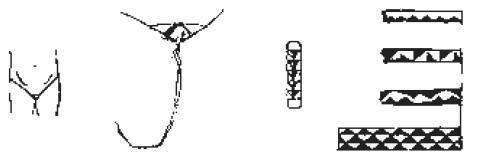

Острый зигзаг можно воспринимать и как систему чередования треугольников, обращенных вершинами попеременно вниз и вверх. На такой характер трактовки данного образа наталкивает часто применявшаяся раскраска, разбивающая единообразие зигзага на систему треугольников. Как известно, символикой треугольника с вершиной вверх являлось в древности мужское начало, связанное в то же время с идеей огня (сравним – небесный огонь), тогда как треугольник с вершиной вниз олицетворял женское начало, ассоциирующееся с водой[40]. В этой связи любопытно вспомнить описанные известным искусствоведом начала XX в. А. А. Миллером исследования Карла фон ден Штерна в Бразилии[41], для аборигенов которой простейший орнамент из чередующихся треугольников был мотивом «улури» – женского передника стыдливости, имевшего аналогичную форму (илл. 26, с. 36). Здесь противоречивый характер образа приобретает еще одну конкретизацию смысла, символизируя единство – противоположность мужского и женского, воды и огня (молния-змея, разделившая Космос на Небо и землю, также ассоциировалась с водно-огненной стихией), и в этой простейшей формуле оказывается заключенной вся диалектика бытия, увиденная сквозь призму человеческих взаимоотношений.

Илл. 14. Свастика и спираль

Илл. 16. Вертикальная и горизонтальная S-образные спирали

Илл. 17. Волюта

Илл. 23. Геральдические (симметрические) трехчастная и двухчастная композиции

Илл. 24. Узел и жгут

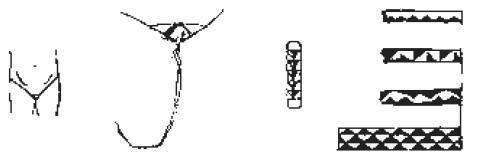

Илл. 25. Зигзаг, волна, линейный меандр

Илл. 26. Женский передник стыдливости «улури» племени из Центральной Бразилии и его воспроизведение в орнаменте

Илл. 27. Круглый меандр

Илл. 28. Единичный меандр

Илл. 29. Естественный ромбо-меандровый узор на срезе мамонтова бивня (по Бибиковой)

С мотивом волны-зигзага органично связаны спираль и меандр, которые в то же время имеют проявляющиеся графически черты тождественности друг с другом (спираль – круглый меандр) (илл. 27, с. 36).

Что касается меандра, то само название данного знака, как известно, происходит от наименования реки с крутой излучиной, находившейся в древности на территории Греции (ныне Большой Мендерес в Турции). Варианты формулы единичного меандра (илл. 28, с. 36) колеблются от простейшего изгиба, являющего собой усложненную форму зигзага-шеврона, до сложной композиции, которая приближается к идее квадратной спирали (в ряде случаев в древних изображениях мы можем видеть примеры взаимной обратимости этих мотивов). Традиционно меандр принято считать знаком воды, но если говорить о его семантическом происхождении, то тут нам приходится обращаться не только к змее, имея в виду ее связь с зигзагом, но и к … мамонту! Так, археолог В. И. Бибикова обнаружила изобразительные истоки ромбо-меандрового орнамента на печатках для татуировки, относящихся к эпохе неолита (илл. 29, с. 36)[42]. Эти печатки, изготовленные из бивня мамонта, имеют природный узор, состоящий из различных сочетаний ромбо-меандрового орнамента. Таким образом, оттискиваемое с помощью этих печаток изображение было для его носителей «знаком мамонта», т. е. благополучия, изобилия, блага. Как показал в своем исследовании Рыбаков, в земледельческой культуре этот знак превращается в символ плодородия, который, как известно, имел огромное распространение в древних культурах[43]. Но при этом необходимо заметить, что вряд ли древних людей так заинтересовал бы этот «знак мамонта», если бы он не вписался в общую канву мировоззренческих представлений, выраженных в образе квадрата, спирали, зигзага и пр.

Рыбаков, как и Бибикова, в силу своих научных интересов сконцентрировал внимание на единичных элементах композиции мамонтова бивня. Но нетрудно видеть, что оттиск таких печаток дает и линейную цепочку меандров, и зигзагообразную линию, в точности совпадающую с рассмотренными ранее изображениями. Весьма вероятно предположить, что в лоне аграрно-земледельческих сакрально-мифологических воззрений более ранние космологические и более поздние, связанные с охотничьим ритуалом знаки слились в единый комплекс, выразившийся в благопо-желательной идее плодородия, связанной, в свою очередь, с идеей небесной воды.

Разговор о зигзаге и меандре напрямую выводит нас к теме линейной композиции, так как из предыдущего изложения вполне очевидно, что эта наиболее распространенная в орнаментике схема имеет под собой глубокие смысловые корни, обусловленные идеей постоянного поступательного движения, которое находит конкретное выражение в определенных мифологических реалиях, будь то движение Солнца, воды, молнии, змеи и проч. Нет сомнения, что изначально линейный орнамент был синкретично связан с идеей замкнутого, кругового движения, т. е. с идеей круга. Впоследствии, когда человек формирует вертикальное представление о бытии, возникает линейно-ярусная форма, и в этом случае орнамент располагается на поверхности в виде сплошных горизонтальных полос.

Итак, мы видим, что все без исключения основные универсальные формы и композиции, возникшие в глубочайшей древности и являющиеся базовыми для орнаментики, имеют солидный багаж смыслового истолкования в науке. Можно, разумеется, сколько угодно оспаривать те или иные частности, но факт остается фактом: существует мощный научный пласт, неопровержимо доказывающий, что в основе орнамента как вида художественной культуры лежит не голое ритмическое начало, общее для всего материального мира, а свойственные только человеку космологически-мифологические представления, специфическим отображением которых он и является. К этому выводу естественным образом, более или менее осознанно приходили и многие исследователи-практики, постоянно имевшие дело с живой историей возникновения орнамента.

Вопросы к теме

3. Возникновение художественного образа

Вопросы к теме

4. Момент распознания

Илл. 14. Свастика и спираль

Илл. 16. Вертикальная и горизонтальная S-образные спирали

Илл. 17. Волюта

Илл. 23. Геральдические (симметрические) трехчастная и двухчастная композиции

Илл. 24. Узел и жгут

Илл. 25. Зигзаг, волна, линейный меандр

Илл. 26. Женский передник стыдливости «улури» племени из Центральной Бразилии и его воспроизведение в орнаменте

Илл. 27. Круглый меандр

Илл. 28. Единичный меандр

Илл. 29. Естественный ромбо-меандровый узор на срезе мамонтова бивня (по Бибиковой)

С мотивом волны-зигзага органично связаны спираль и меандр, которые в то же время имеют проявляющиеся графически черты тождественности друг с другом (спираль – круглый меандр) (илл. 27, с. 36).

Что касается меандра, то само название данного знака, как известно, происходит от наименования реки с крутой излучиной, находившейся в древности на территории Греции (ныне Большой Мендерес в Турции). Варианты формулы единичного меандра (илл. 28, с. 36) колеблются от простейшего изгиба, являющего собой усложненную форму зигзага-шеврона, до сложной композиции, которая приближается к идее квадратной спирали (в ряде случаев в древних изображениях мы можем видеть примеры взаимной обратимости этих мотивов). Традиционно меандр принято считать знаком воды, но если говорить о его семантическом происхождении, то тут нам приходится обращаться не только к змее, имея в виду ее связь с зигзагом, но и к … мамонту! Так, археолог В. И. Бибикова обнаружила изобразительные истоки ромбо-меандрового орнамента на печатках для татуировки, относящихся к эпохе неолита (илл. 29, с. 36)[42]. Эти печатки, изготовленные из бивня мамонта, имеют природный узор, состоящий из различных сочетаний ромбо-меандрового орнамента. Таким образом, оттискиваемое с помощью этих печаток изображение было для его носителей «знаком мамонта», т. е. благополучия, изобилия, блага. Как показал в своем исследовании Рыбаков, в земледельческой культуре этот знак превращается в символ плодородия, который, как известно, имел огромное распространение в древних культурах[43]. Но при этом необходимо заметить, что вряд ли древних людей так заинтересовал бы этот «знак мамонта», если бы он не вписался в общую канву мировоззренческих представлений, выраженных в образе квадрата, спирали, зигзага и пр.

Рыбаков, как и Бибикова, в силу своих научных интересов сконцентрировал внимание на единичных элементах композиции мамонтова бивня. Но нетрудно видеть, что оттиск таких печаток дает и линейную цепочку меандров, и зигзагообразную линию, в точности совпадающую с рассмотренными ранее изображениями. Весьма вероятно предположить, что в лоне аграрно-земледельческих сакрально-мифологических воззрений более ранние космологические и более поздние, связанные с охотничьим ритуалом знаки слились в единый комплекс, выразившийся в благопо-желательной идее плодородия, связанной, в свою очередь, с идеей небесной воды.

Разговор о зигзаге и меандре напрямую выводит нас к теме линейной композиции, так как из предыдущего изложения вполне очевидно, что эта наиболее распространенная в орнаментике схема имеет под собой глубокие смысловые корни, обусловленные идеей постоянного поступательного движения, которое находит конкретное выражение в определенных мифологических реалиях, будь то движение Солнца, воды, молнии, змеи и проч. Нет сомнения, что изначально линейный орнамент был синкретично связан с идеей замкнутого, кругового движения, т. е. с идеей круга. Впоследствии, когда человек формирует вертикальное представление о бытии, возникает линейно-ярусная форма, и в этом случае орнамент располагается на поверхности в виде сплошных горизонтальных полос.

Итак, мы видим, что все без исключения основные универсальные формы и композиции, возникшие в глубочайшей древности и являющиеся базовыми для орнаментики, имеют солидный багаж смыслового истолкования в науке. Можно, разумеется, сколько угодно оспаривать те или иные частности, но факт остается фактом: существует мощный научный пласт, неопровержимо доказывающий, что в основе орнамента как вида художественной культуры лежит не голое ритмическое начало, общее для всего материального мира, а свойственные только человеку космологически-мифологические представления, специфическим отображением которых он и является. К этому выводу естественным образом, более или менее осознанно приходили и многие исследователи-практики, постоянно имевшие дело с живой историей возникновения орнамента.

Вопросы к теме

1. Перечислите основные универсальные мотивы и композиции орнаментального искусства.

2. С какими мировоззренческими понятиями древнейших культур связаны универсальные мотивы орнамента?

3. На какие смысловые представления генетически опираются универсальные композиции орнамента?

4. Какова смысловая основа взаимосвязи универсальных мотивов и композиций в орнаменте?

2. С какими мировоззренческими понятиями древнейших культур связаны универсальные мотивы орнамента?

3. На какие смысловые представления генетически опираются универсальные композиции орнамента?

4. Какова смысловая основа взаимосвязи универсальных мотивов и композиций в орнаменте?

3. Возникновение художественного образа

У многих археологов мы встречаем мысль о том, что на определенном этапе своего существования смысловое изображение становится декором. В частности, Мещанинов пишет, что «когда принцип красоты завладел художественным творчеством, то утилитарная пиктография превратилась в орнамент»[44]. В этом смысле особенно замечательна уже упоминавшаяся работа археолога Кричевского, раскрывающая процесс формирования орнамента во времени, поскольку главное внимание Кричевский сосредоточивает как раз на моменте перехода от смыслового рисунка к декоративному: «На сосудах поздней линейно-ленточной керамики, – пишет он, – строже соблюдается симметрия и ритмичность, возрастают тщательность выполнения и декоративность керамической орнаментации, и спиральные полосы, меандрические композиции теперь уже по-настоящему украшают сосуд»[45].

И далее: «В поздней линейно-ленточной керамике становится меньше, чем раньше, загадочных геометрических знаков. Зато чаще встречаются стилизованные изображения, почерпнутые из органической природы и включенные в ритмическое чередование основных элементов орнаментального построения»[46].

Таким образом, по мере забвения, потери буквальной семантической значимости те или иные элементы и композиции декоративизируются, обретают иной, уже собственно художественный смысл. В то же время в орнаменте появляются новые значимые элементы, которые естественным образом вписываются в уже существующую орнаментально-декоративную канву, т. е. имеют место как закрепление, обеспечивающее устойчивость первоначальных схем, так и обновление содержания орнамента. Причем в более поздний период, замечает Кричевский, когда прежде созданный орнамент уже, очевидно, утрачивает для создателей свое магическое значение, возникает явление совершенно нового смысла: проникновение в него элементов чисто изобразительного характера. Эти новые элементы также заключают в себе сакральное начало. Поэтому если относительно более ранних комплексов изображений Кричевский делает свои предположения о возможном содержании очень осторожно, боясь «расстаться с областью фактов и вступить в область гипотезы», то теперь смысл изображенного раскрывается во всей логической ясности и на сосудах ленточной керамики возникает картина, «адекватная космологическим представлениям европейцев эпохи неолита» (изображение Древа, ярусов мира, чередующихся циклов бытия и проч.)[47].

Но только сосуды позднелинейной керамики начинают, по мнению Кричевского, производить впечатление росписных, причем одновременно возникает и новая связь росписи с конструкцией сосуда[48].

Вместе с тем он наблюдает процесс оживления, когда древние геометрические знаки несколькими штрихами превращаются во вполне читаемые изображения растений и животных, вписывающиеся в ту же ритмическую канву.

«В прежние времена орнаментальные построения в целом были насыщены магизмом. Редки были стилизованные изображения растений и животных, не нужно было «оживлять» геометрический орнамент, он и без того казался живым, наполненным своим особым религиозным содержанием. Но теперь, когда орнамент в целом превращается в простое украшение, выделяются отдельные его части, принимающие на себя всю магическую нагрузку»[49].

Кричевский на конкретном историческом примере, охватывающем огромный фактологический и территориально-временной пласт, раскрывает первичный механизм формирования орнаментального искусства – от семантически-значимого изображения до превращения его в декоративный образ. Очень важно, что при этом он подтверждает конкретность и предметную тождественность изображенных элементов, их живость и действенность для своих создателей и пользователей, для которых эти изображения были знаком реальности в ее сакрально-мировоззренческом (естественном и единственно возможном для древнего сознания) отражении действительности.

Исследование Кричевского подтверждает и мысль о том, что изначально сама связь сосуда с орнаментом была именно смысловой, мировоззренческой, не было нужды ее декоративно подчеркивать, ибо она исходила из того реального смысла, который выражался и самим сосудом, и его изображением. По мере же забвения этих базовых связей возникают вторичные, декоративные, выражающиеся формальным объединением конструкции сосуда и характером декора (многим кажутся исконными и единственными).

Кричевский фиксирует и, как он выражается, «распад» композиций «вращающегося стиля», когда они лишаются непрерывного характера и появляются новые, неизвестные ранее элементы. «Все эти изменения осуществляются в той мере, – пишет он, – в какой слабеет первоначальное семантическое значение орнамента, забывается его магико-религиозная символика и он из идеограммы превращается в простое украшение»[50]. Естественно, для Кричевского, как и для других ученых-практиков, орнамент, теряющий свое сакрально-семантическое содержание, становится «простым украшением». В таком качестве он утрачивает для них интерес, ибо искусство как таковое археологию не интересует. И именно в этом месте для теории орнамента сложилась поистине парадоксальная ситуация, при которой, что называется, «своя своих не познаша». Ибо, по логике вещей, археология, изучив, как возникли наиболее глобальные формулы и ритмы орнамента и потеряв на этом к ним интерес, должна была бы передать эти знания «по назначению» искусствоведению, дабы последнее, опираясь на этот бесценный багаж, могло строить свои выводы относительно природы, функции орнамента и его дальнейших судеб уже как художественного явления. Но получилось иначе.

Искусствоведение, действительно начинающее интересоваться орнаментом лишь с того момента, когда в нем появляется художественное начало, этой предыстории, по сути дела, не знает и, что самое печальное, в большинстве случаев знать не желает, предпочитая строить свои глубокомысленные гипотезы об его происхождении фактически на пустом месте. А если говорить о сторонниках формального подхода, то эта предыстория им просто глубоко противна, ибо разрушает априорный постулат о том, что их методы исследования – единственно плодотворны и исчерпывающи. Художественное произведение дает емкий и, что самое главное, безупречно правдивый образ своей эпохи. И в то же время художественное произведение похоже на действительность тем, что и в нем мы видим некое изображение фактов, но оно их обобщает, перерабатывает и создает нечто принципиально новое, в котором реальная действительность оказывается увековеченной, запечатленной не в своем бытийном, а в истинном, очищенном от случайностей виде.

Все это в полной мере относится и к орнаменту. В момент перехода изображения из смыслового в декоративное в нем происходит преобразование гораздо более глубокого порядка, вовсе не сводящееся к простому выхолащиванию семантического содержания. Накопленный мировоззренческий багаж, в течение длительного времени многими и многими поколениями воспринимавшийся как нечто жизненно важное, теперь перевоплощается в новое образование – художественный образ, обобщающий, аккумулирующий весь этот багаж в лаконичной, емкой, гениально простой орнаментальной формуле, в диалектически «снятом» виде увековечивающей и сохраняющей это содержание. В этом, по нашему глубокому убеждению, и состоит разгадка красоты орнаментального образа, его способности восприниматься как нечто ценное и значимое эстетически, как прекрасное, способное доставить зрительную радость переживания гармонии мира. Той всеобщей, разлитой во всех явлениях и процессах мироздания суммарной Божественной гармонии, которую мы постоянно ощущаем и к постижению отблесков которой стремится в своих конкретных произведениях, своими специальными средствами любое искусство. Но гармонии уже уловленной, очищенной от случайностей, гармонии художественной, свойственной только искусству и не существующей вне его нигде в материальном мире, хотя само искусство и черпает красоту из всеобщей гармонии мироздания. Неслучайно среди множества стихийно образовавшихся царапин на поверхности какого-нибудь найденного черепка мы безошибочно угадываем линии, начертанные рукой древнего орнаменталиста. Они – особенные, они – человеческие. В них особый, человеческий, а не стихийный ритм, в них особая смысловая и эстетически значимая, упорядоченная форма, даже если это только зигзаг или просто прямая линия.

Но каким же путем происходит в орнаменте столь важный для нас процесс обретения художественности? Среди многих искусствоведов старой школы, разделявших идеи известного физиолога прошлого века К. Бюхера[51], было распространено мнение об априорно присущем человеку чувстве ритма. Так, в частности, полагал Миллер, который, ссылаясь на Бюхера, писал, что «ритм исходит из органического существа человека, возбуждает приятное чувство, поэтому служит не только для облегчения работы, но и одним из источников эстетического уровня и тем элементом искусства, чувство которого врожденно всем людям, на какой бы ступени образования они не находились»[52].

Относительно декоративного искусства Миллер развивает свою мысль:

«Ритм в широком историческом понимании этого термина, по-видимому, лежит в основе всякого рода «декоративных» произведений как древних людей, так и современных народностей, совершенно независимо от тематического содержания и их смысловой значимости»[53]. Такая точка зрения сегодня чрезвычайно распространена, что тем не менее не говорит о ее правомерности. С ней, как видим, вполне солидаризируются современные формалистические взгляды, для которых единственной основой художественности орнамента является ритм.

Что касается мнений о том, ощущаем ли мы ритм от природы по Бюхеру и Миллеру, или же он возникает в процессе жизнедеятельности, как полагают многие современные теоретики, то тут, думается, каждая сторона по-своему и права, и не права. Так, любой учитель музыки знает, что невозможно развить чувство ритма в ученике, которому, как говорится, медведь на ухо наступил. Но подобные экземпляры не так уж часто встречаются в природе, даже если речь идет о специфическом, музыкальном ритме. Если же говорить о ритме вообще, то он есть прежде всего ощущение нами своего организма – порождение природы, отражающее по-своему ее законы и ее ритмы. И в этом смысле ритм, безусловно, врожденное от природы чувство, которое у наших далеких предков, не отделявших себя от природы так, как это происходит с современным человеком, было, разумеется, во много крат острее. Однако все дело в том, что этот природный ритм, воспринимаемый врожденным ли, благоприобретенным ли способом, сам по себе ничего художественного не несет и единственной основой для художественного явления, естественно, быть не может. Ибо, как и в случае с учеником музыканта, речь здесь должна идти не о природном, а о художественном ритме – образовании совершенно особого рода, к природному явлению не сводимому. Поэтому те анализы художественных орнаментальных ритмов, которые проводятся, например, с помощью кристаллографии, быть может, безупречные по математическому результату, касаются только самых общих закономерностей любых ритмов, природных и художественных, так сказать, на атомарном уровне, и как сквозь сито пропускают то, что, собственно, составляет в орнаменте его человеческое содержание, обусловленное социальным опытом. Никогда с помощью кристаллографической решетки не объяснить, чем, скажем, отличается персидский текстильный орнамент XVI в. от такового в итальянском Возрождении, ибо на атомарно-кристаллографическом уровне они покажутся совершенно идентичными, в то время как их визуально воспринимаемый художественный облик в том и другом случае глубоко индивидуален. Для исследования художественного содержания произведения искусства, в том числе и орнамента, необходимы совершенно иные, адекватные самому предмету критерии, которые лежат прежде всего в области изучения мировоззрения его эпохи.

Более того, существуют орнаментальные ритмы, математическим исчислениям совершенно неподвластные, встречающиеся, например, в пламенеющей готике, модерне или рококо. Но дело даже не в них, а в той простой истине, что если бы орнамент сводился к ритму как таковому, т. е., говоря проще, если бы человек в орнаменте подражал природному творчеству, то чем же все-таки орнамент отличался бы от природных узоров? Между тем самому неискушенному человеку, созерцающему орнаментальные изображения, совершенно ясно, что чувство удовольствия возбуждается не только самой его ритмикой, но тем, каким образом эта ритмика сочетается с наполняющими его элементами-мотивами. То есть мы воспринимаем орнамент как целостную систему, в которой ритм, как бы он ни был сложен или, напротив, примитивен, органично связан с мотивом.

Нет никакого сомнения в том, что в орнаменте, а точнее сказать, уже в тех пиктограммах, которые ему предшествовали, человек отображал и свои ощущения природных ритмов, но отображал их не абстрактно, а представляя в том же мифологическом обличье, в котором заключалось и его знание об окружающем мире. Это обличье и определяло как особенности ритмической структуры, так и содержание мотивов, связанных с этой структурой в неразрывное, органичное целое. В древних мифах человек, как известно, постигал все пространственно-временные представления о бытии, которые проявлялись в создаваемых им образах реального и ирреального мира. Именно поэтому те или иные ритмические чередования изначально проявлялись для него в определенных, конкретных мифологических реалиях. Такой ритмической структурой является, например, зигзагообразная линия, дающая одновременно представление об отделении Неба от земли, выраженное в изображении змеи – воды – молнии и проч., и в то же время в виде чередующегося ритмичного движения вверх-вниз.

Кричевский отмечает, что декоративность проявляется в орнаменте в тот момент, когда ритм начинает выступать как организующее начало смыслового рисунка. И он, несомненно, прав. Ритм в орнаменте действительно проявляет себя как закрепляющее смысловое содержание начало, способствующее трансформации смыслового рисунка в художественный образ. Он формализует орнамент – создает определенную консервирующую форму, отметая несущественное и сохраняя уникальное, т. е. ритм закрепляет, снимает в диалектическом смысле содержание орнамента, переводя мифологическое содержание в художественный образ.

Следующий этап развития орнамента, зафиксированный Кричевским, – этап очередного наполнения формализовавшегося путем ритмизации орнамента дополнительным смысловым содержанием, которое, естественно, не нарушает уже сложившуюся систему, но обогащает ее новой мифологической информацией. Этот этап он назвал «вивифекацией».

Аналогичные процессы, как мы увидим далее, характерны для всей истории развития орнамента. При этом в определенный момент сюда включаются и явления иного типа, когда космологическое сознание в самом обществе сменяется чисто социальным и разрушается сама органика связи человека с Космосом. Орнамент, спецификой которого является именно отражение всеобщей связи явлений бытия, в таком положении утрачивает свое ведущее значение, уступая место изобразительным видам искусства. И только через исследование этих процессов возможно, как мы уже говорили, понимание того, что именно отражает тот или иной орнамент, чем обусловлены «приливы» и «отливы» в нем изобразительного начала.

Таким образом, ритмы и мотивы орнамента – нерасторжимое диалектическое единство формы и содержания, которое определяет целостность любого явления бытия – художественного и нехудожественного, живого или неорганического. Попытки теоретически разделить две эти диалектически единые стороны живой реальности и истолковать природу орнамента, выпячивая лишь одну из них, неизменно приводят исследование в теоретический тупик. Так было в 50-е годы, когда искусствоведы, воспитанные на априорности ценностей станковизма, соглашались видеть художественность орнамента лишь в той мере, в какой он был похож на изобразительное искусство; в тот же тупик, но с противоположной стороны, зашел и формализм, пытавшийся доказать, что во главе угла художественной образности орнамента следует видеть голый ритм и ничто другое. Только рассмотрение образности орнамента как органичного единства мотивов и композиционной структуры дает возможность увидеть в нем полнокровное художественное целое, в котором специфически проявляется универсальный, всеобщий закон бытия – единство формы и содержания.

И далее: «В поздней линейно-ленточной керамике становится меньше, чем раньше, загадочных геометрических знаков. Зато чаще встречаются стилизованные изображения, почерпнутые из органической природы и включенные в ритмическое чередование основных элементов орнаментального построения»[46].

Таким образом, по мере забвения, потери буквальной семантической значимости те или иные элементы и композиции декоративизируются, обретают иной, уже собственно художественный смысл. В то же время в орнаменте появляются новые значимые элементы, которые естественным образом вписываются в уже существующую орнаментально-декоративную канву, т. е. имеют место как закрепление, обеспечивающее устойчивость первоначальных схем, так и обновление содержания орнамента. Причем в более поздний период, замечает Кричевский, когда прежде созданный орнамент уже, очевидно, утрачивает для создателей свое магическое значение, возникает явление совершенно нового смысла: проникновение в него элементов чисто изобразительного характера. Эти новые элементы также заключают в себе сакральное начало. Поэтому если относительно более ранних комплексов изображений Кричевский делает свои предположения о возможном содержании очень осторожно, боясь «расстаться с областью фактов и вступить в область гипотезы», то теперь смысл изображенного раскрывается во всей логической ясности и на сосудах ленточной керамики возникает картина, «адекватная космологическим представлениям европейцев эпохи неолита» (изображение Древа, ярусов мира, чередующихся циклов бытия и проч.)[47].

Но только сосуды позднелинейной керамики начинают, по мнению Кричевского, производить впечатление росписных, причем одновременно возникает и новая связь росписи с конструкцией сосуда[48].

Вместе с тем он наблюдает процесс оживления, когда древние геометрические знаки несколькими штрихами превращаются во вполне читаемые изображения растений и животных, вписывающиеся в ту же ритмическую канву.

«В прежние времена орнаментальные построения в целом были насыщены магизмом. Редки были стилизованные изображения растений и животных, не нужно было «оживлять» геометрический орнамент, он и без того казался живым, наполненным своим особым религиозным содержанием. Но теперь, когда орнамент в целом превращается в простое украшение, выделяются отдельные его части, принимающие на себя всю магическую нагрузку»[49].

Кричевский на конкретном историческом примере, охватывающем огромный фактологический и территориально-временной пласт, раскрывает первичный механизм формирования орнаментального искусства – от семантически-значимого изображения до превращения его в декоративный образ. Очень важно, что при этом он подтверждает конкретность и предметную тождественность изображенных элементов, их живость и действенность для своих создателей и пользователей, для которых эти изображения были знаком реальности в ее сакрально-мировоззренческом (естественном и единственно возможном для древнего сознания) отражении действительности.

Исследование Кричевского подтверждает и мысль о том, что изначально сама связь сосуда с орнаментом была именно смысловой, мировоззренческой, не было нужды ее декоративно подчеркивать, ибо она исходила из того реального смысла, который выражался и самим сосудом, и его изображением. По мере же забвения этих базовых связей возникают вторичные, декоративные, выражающиеся формальным объединением конструкции сосуда и характером декора (многим кажутся исконными и единственными).

Кричевский фиксирует и, как он выражается, «распад» композиций «вращающегося стиля», когда они лишаются непрерывного характера и появляются новые, неизвестные ранее элементы. «Все эти изменения осуществляются в той мере, – пишет он, – в какой слабеет первоначальное семантическое значение орнамента, забывается его магико-религиозная символика и он из идеограммы превращается в простое украшение»[50]. Естественно, для Кричевского, как и для других ученых-практиков, орнамент, теряющий свое сакрально-семантическое содержание, становится «простым украшением». В таком качестве он утрачивает для них интерес, ибо искусство как таковое археологию не интересует. И именно в этом месте для теории орнамента сложилась поистине парадоксальная ситуация, при которой, что называется, «своя своих не познаша». Ибо, по логике вещей, археология, изучив, как возникли наиболее глобальные формулы и ритмы орнамента и потеряв на этом к ним интерес, должна была бы передать эти знания «по назначению» искусствоведению, дабы последнее, опираясь на этот бесценный багаж, могло строить свои выводы относительно природы, функции орнамента и его дальнейших судеб уже как художественного явления. Но получилось иначе.

Искусствоведение, действительно начинающее интересоваться орнаментом лишь с того момента, когда в нем появляется художественное начало, этой предыстории, по сути дела, не знает и, что самое печальное, в большинстве случаев знать не желает, предпочитая строить свои глубокомысленные гипотезы об его происхождении фактически на пустом месте. А если говорить о сторонниках формального подхода, то эта предыстория им просто глубоко противна, ибо разрушает априорный постулат о том, что их методы исследования – единственно плодотворны и исчерпывающи. Художественное произведение дает емкий и, что самое главное, безупречно правдивый образ своей эпохи. И в то же время художественное произведение похоже на действительность тем, что и в нем мы видим некое изображение фактов, но оно их обобщает, перерабатывает и создает нечто принципиально новое, в котором реальная действительность оказывается увековеченной, запечатленной не в своем бытийном, а в истинном, очищенном от случайностей виде.

Все это в полной мере относится и к орнаменту. В момент перехода изображения из смыслового в декоративное в нем происходит преобразование гораздо более глубокого порядка, вовсе не сводящееся к простому выхолащиванию семантического содержания. Накопленный мировоззренческий багаж, в течение длительного времени многими и многими поколениями воспринимавшийся как нечто жизненно важное, теперь перевоплощается в новое образование – художественный образ, обобщающий, аккумулирующий весь этот багаж в лаконичной, емкой, гениально простой орнаментальной формуле, в диалектически «снятом» виде увековечивающей и сохраняющей это содержание. В этом, по нашему глубокому убеждению, и состоит разгадка красоты орнаментального образа, его способности восприниматься как нечто ценное и значимое эстетически, как прекрасное, способное доставить зрительную радость переживания гармонии мира. Той всеобщей, разлитой во всех явлениях и процессах мироздания суммарной Божественной гармонии, которую мы постоянно ощущаем и к постижению отблесков которой стремится в своих конкретных произведениях, своими специальными средствами любое искусство. Но гармонии уже уловленной, очищенной от случайностей, гармонии художественной, свойственной только искусству и не существующей вне его нигде в материальном мире, хотя само искусство и черпает красоту из всеобщей гармонии мироздания. Неслучайно среди множества стихийно образовавшихся царапин на поверхности какого-нибудь найденного черепка мы безошибочно угадываем линии, начертанные рукой древнего орнаменталиста. Они – особенные, они – человеческие. В них особый, человеческий, а не стихийный ритм, в них особая смысловая и эстетически значимая, упорядоченная форма, даже если это только зигзаг или просто прямая линия.

Но каким же путем происходит в орнаменте столь важный для нас процесс обретения художественности? Среди многих искусствоведов старой школы, разделявших идеи известного физиолога прошлого века К. Бюхера[51], было распространено мнение об априорно присущем человеку чувстве ритма. Так, в частности, полагал Миллер, который, ссылаясь на Бюхера, писал, что «ритм исходит из органического существа человека, возбуждает приятное чувство, поэтому служит не только для облегчения работы, но и одним из источников эстетического уровня и тем элементом искусства, чувство которого врожденно всем людям, на какой бы ступени образования они не находились»[52].

Относительно декоративного искусства Миллер развивает свою мысль:

«Ритм в широком историческом понимании этого термина, по-видимому, лежит в основе всякого рода «декоративных» произведений как древних людей, так и современных народностей, совершенно независимо от тематического содержания и их смысловой значимости»[53]. Такая точка зрения сегодня чрезвычайно распространена, что тем не менее не говорит о ее правомерности. С ней, как видим, вполне солидаризируются современные формалистические взгляды, для которых единственной основой художественности орнамента является ритм.

Что касается мнений о том, ощущаем ли мы ритм от природы по Бюхеру и Миллеру, или же он возникает в процессе жизнедеятельности, как полагают многие современные теоретики, то тут, думается, каждая сторона по-своему и права, и не права. Так, любой учитель музыки знает, что невозможно развить чувство ритма в ученике, которому, как говорится, медведь на ухо наступил. Но подобные экземпляры не так уж часто встречаются в природе, даже если речь идет о специфическом, музыкальном ритме. Если же говорить о ритме вообще, то он есть прежде всего ощущение нами своего организма – порождение природы, отражающее по-своему ее законы и ее ритмы. И в этом смысле ритм, безусловно, врожденное от природы чувство, которое у наших далеких предков, не отделявших себя от природы так, как это происходит с современным человеком, было, разумеется, во много крат острее. Однако все дело в том, что этот природный ритм, воспринимаемый врожденным ли, благоприобретенным ли способом, сам по себе ничего художественного не несет и единственной основой для художественного явления, естественно, быть не может. Ибо, как и в случае с учеником музыканта, речь здесь должна идти не о природном, а о художественном ритме – образовании совершенно особого рода, к природному явлению не сводимому. Поэтому те анализы художественных орнаментальных ритмов, которые проводятся, например, с помощью кристаллографии, быть может, безупречные по математическому результату, касаются только самых общих закономерностей любых ритмов, природных и художественных, так сказать, на атомарном уровне, и как сквозь сито пропускают то, что, собственно, составляет в орнаменте его человеческое содержание, обусловленное социальным опытом. Никогда с помощью кристаллографической решетки не объяснить, чем, скажем, отличается персидский текстильный орнамент XVI в. от такового в итальянском Возрождении, ибо на атомарно-кристаллографическом уровне они покажутся совершенно идентичными, в то время как их визуально воспринимаемый художественный облик в том и другом случае глубоко индивидуален. Для исследования художественного содержания произведения искусства, в том числе и орнамента, необходимы совершенно иные, адекватные самому предмету критерии, которые лежат прежде всего в области изучения мировоззрения его эпохи.

Более того, существуют орнаментальные ритмы, математическим исчислениям совершенно неподвластные, встречающиеся, например, в пламенеющей готике, модерне или рококо. Но дело даже не в них, а в той простой истине, что если бы орнамент сводился к ритму как таковому, т. е., говоря проще, если бы человек в орнаменте подражал природному творчеству, то чем же все-таки орнамент отличался бы от природных узоров? Между тем самому неискушенному человеку, созерцающему орнаментальные изображения, совершенно ясно, что чувство удовольствия возбуждается не только самой его ритмикой, но тем, каким образом эта ритмика сочетается с наполняющими его элементами-мотивами. То есть мы воспринимаем орнамент как целостную систему, в которой ритм, как бы он ни был сложен или, напротив, примитивен, органично связан с мотивом.

Нет никакого сомнения в том, что в орнаменте, а точнее сказать, уже в тех пиктограммах, которые ему предшествовали, человек отображал и свои ощущения природных ритмов, но отображал их не абстрактно, а представляя в том же мифологическом обличье, в котором заключалось и его знание об окружающем мире. Это обличье и определяло как особенности ритмической структуры, так и содержание мотивов, связанных с этой структурой в неразрывное, органичное целое. В древних мифах человек, как известно, постигал все пространственно-временные представления о бытии, которые проявлялись в создаваемых им образах реального и ирреального мира. Именно поэтому те или иные ритмические чередования изначально проявлялись для него в определенных, конкретных мифологических реалиях. Такой ритмической структурой является, например, зигзагообразная линия, дающая одновременно представление об отделении Неба от земли, выраженное в изображении змеи – воды – молнии и проч., и в то же время в виде чередующегося ритмичного движения вверх-вниз.

Кричевский отмечает, что декоративность проявляется в орнаменте в тот момент, когда ритм начинает выступать как организующее начало смыслового рисунка. И он, несомненно, прав. Ритм в орнаменте действительно проявляет себя как закрепляющее смысловое содержание начало, способствующее трансформации смыслового рисунка в художественный образ. Он формализует орнамент – создает определенную консервирующую форму, отметая несущественное и сохраняя уникальное, т. е. ритм закрепляет, снимает в диалектическом смысле содержание орнамента, переводя мифологическое содержание в художественный образ.

Следующий этап развития орнамента, зафиксированный Кричевским, – этап очередного наполнения формализовавшегося путем ритмизации орнамента дополнительным смысловым содержанием, которое, естественно, не нарушает уже сложившуюся систему, но обогащает ее новой мифологической информацией. Этот этап он назвал «вивифекацией».

Аналогичные процессы, как мы увидим далее, характерны для всей истории развития орнамента. При этом в определенный момент сюда включаются и явления иного типа, когда космологическое сознание в самом обществе сменяется чисто социальным и разрушается сама органика связи человека с Космосом. Орнамент, спецификой которого является именно отражение всеобщей связи явлений бытия, в таком положении утрачивает свое ведущее значение, уступая место изобразительным видам искусства. И только через исследование этих процессов возможно, как мы уже говорили, понимание того, что именно отражает тот или иной орнамент, чем обусловлены «приливы» и «отливы» в нем изобразительного начала.

Таким образом, ритмы и мотивы орнамента – нерасторжимое диалектическое единство формы и содержания, которое определяет целостность любого явления бытия – художественного и нехудожественного, живого или неорганического. Попытки теоретически разделить две эти диалектически единые стороны живой реальности и истолковать природу орнамента, выпячивая лишь одну из них, неизменно приводят исследование в теоретический тупик. Так было в 50-е годы, когда искусствоведы, воспитанные на априорности ценностей станковизма, соглашались видеть художественность орнамента лишь в той мере, в какой он был похож на изобразительное искусство; в тот же тупик, но с противоположной стороны, зашел и формализм, пытавшийся доказать, что во главе угла художественной образности орнамента следует видеть голый ритм и ничто другое. Только рассмотрение образности орнамента как органичного единства мотивов и композиционной структуры дает возможность увидеть в нем полнокровное художественное целое, в котором специфически проявляется универсальный, всеобщий закон бытия – единство формы и содержания.

Вопросы к теме

1. Охарактеризуйте механизм превращения смыслового изображения на вещи в художественный, орнаментальный образ.

2. Какую роль в возникновении орнаментального образа играет ритм?

3. В чем состоит ошибочность абсолютизации ритмического начала в орнаменте?

4. Какова связь мотива и композиции в художественном орнаментальном образе?

2. Какую роль в возникновении орнаментального образа играет ритм?

3. В чем состоит ошибочность абсолютизации ритмического начала в орнаменте?

4. Какова связь мотива и композиции в художественном орнаментальном образе?

4. Момент распознания

Один из наиболее актуальных вопросов теории орнамента – вопрос о специфике его образности по сравнению с родственным изобразительным искусством.

Суть изобразительного искусства в самом общем гносеологическом аспекте – отражение мира сквозь призму индивидуальности художника. Не случайно и станковые его формы возникают в тот исторический момент, когда человек начинает эту индивидуальность осознавать. Что бы ни отражало изобразительное искусство вообще – человек, его внутренний мир, человек как центр мироздания остается для него главным, причем не только в качестве предмета отражения, но прежде всего в качестве отражающего мир субъекта. Орнаментальное же искусство сформировалось, когда человек еще ощущал себя органично слитым с окружающим миром. Отсюда и его специфика – отражение мира в целом, мира как целого, когда отражающий мир субъект как бы не существовал вовсе, никак и ничем не выделяясь из предметов отражения.

Суть изобразительного искусства в самом общем гносеологическом аспекте – отражение мира сквозь призму индивидуальности художника. Не случайно и станковые его формы возникают в тот исторический момент, когда человек начинает эту индивидуальность осознавать. Что бы ни отражало изобразительное искусство вообще – человек, его внутренний мир, человек как центр мироздания остается для него главным, причем не только в качестве предмета отражения, но прежде всего в качестве отражающего мир субъекта. Орнаментальное же искусство сформировалось, когда человек еще ощущал себя органично слитым с окружающим миром. Отсюда и его специфика – отражение мира в целом, мира как целого, когда отражающий мир субъект как бы не существовал вовсе, никак и ничем не выделяясь из предметов отражения.